이황

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이황은 16세기 조선의 대표적인 유학자로, 주자학을 계승하여 발전시키고 영남학파를 형성했다. 그는 1501년 안동에서 태어나 12세에 논어를 배우며 학문에 정진했고, 1534년 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했다. 이황은 을사사화로 인해 잠시 실각하기도 했으나, 풍기군수로 재직하며 소수서원을 건립하여 사림파의 세력 확장에 기여했다. 그는 '이'를 강조하는 주리설을 통해 기대승과 사단칠정 논쟁을 벌였으며, 만년에는 도산서당을 짓고 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다. 그의 사상은 영남학파를 통해 계승되었으며, 저서로는 《주자서절요》, 《성학십도》 등이 있다. 이황은 1570년 70세의 나이로 세상을 떠났으며, 문순공의 시호를 받고 문묘에 종사되었다. 그의 호를 딴 퇴계로가 서울에 있으며, 1,000원 지폐 도안 인물로 사용되는 등, 그는 한국 사회에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조식 (1501년) - 이이

이이는 조선 중기의 성리학자이자 정치가, 교육자로, 이황과 함께 조선 성리학의 양대 거봉으로 평가받으며 이기론에 대한 독자적인 해석과 십만양병설 주장 등으로 알려져 있고, 신사임당을 어머니로 둔 인물이다. - 청백리 - 이준경

이준경은 조선 중종 때 문과에 급제하여 명종 대에 영의정을 지냈고 선조 즉위 후 원상으로서 국정을 주도했으며, 을사사화 때 사림을 보호하고 을묘왜변을 진압하는 데 공을 세운 문신이자 정치가이다. - 청백리 - 황희

황희는 고려 말부터 조선 전기까지 활동한 재상으로, 세종 시대에 영의정을 지내며 태평성대를 이끌었으나, 친인척 비리 옹호 논란도 있는 인물이다. - 1502년 출생 - 교황 그레고리오 13세

교황 그레고리오 13세는 1572년부터 1585년까지 재임한 제226대 교황으로, 그레고리력 도입을 통해 달력 체계를 개선하고, 예수회와 오라토리오회를 후원하며, 가톨릭 교회 개혁에 힘썼다. - 1502년 출생 - 미겔 로페스 데 레가스피

미겔 로페스 데 레가스피는 스페인의 탐험가이자 초대 필리핀 총독으로, 1565년 필리핀 탐험대를 이끌어 세부와 마닐라를 정복하고 스페인 식민 통치를 시작했으며, 가톨릭 개종과 마닐라를 수도로 선포, 마닐라 갤리온 무역 창출에 기여했다.

| 이황 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 한글 이름 | 이황 |

| 한자 이름 | 李滉 |

| 로마자 표기 | I Hwang |

| 문순 | Munsun |

| 호 | 퇴계(退溪), 퇴도(退陶), 도수(陶叟) |

| 자 | 경호(景浩) |

| 시호 | 문순(文純) |

| 출생일 | 1502년 1월 13일 |

| 출생지 | 조선 경상도 예안현 (현 경상북도 안동시 도산면) |

| 사망일 | 1571년 1월 13일 (69세) |

| 사망지 | 조선 경상도 예안현 |

| 국적 | 조선 |

| 본관 | 진보(眞城) |

| 직업 | 문관, 성리학자, 사상가, 시인, 정치가, 저술가 |

| 종교 | 유교(성리학) |

| 배우자 | 초취 김해 허씨, 재취 안동 권씨, 기첩 두향 |

| 자녀 | 이준(장남), 이채(차남) |

| 부모 | 父 이식(李埴), 초취 의성 김씨 (사별), 母 어머니 춘천 박씨 (생모) |

| 친척 | 이우(숙부) |

| 형제 | 온계 이해(형) |

| |

| 주요 저서 | |

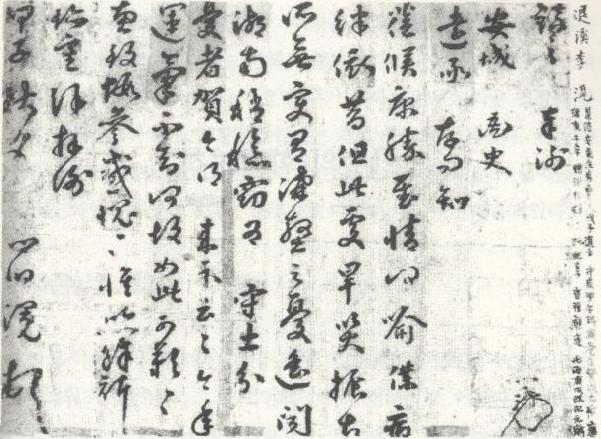

| 주요 저서 | 성학십도 자성록 계몽전의 주자서절요 심경후론 활인심방 퇴계선생언행록 도산십이곡 매화시첩 |

| 기타 | |

| 일본어 표기 | リ コウ 旧: り くわう イ ファン |

2. 생애

이황은 1501년 경상도 안동(현재의 경상북도 안동시) 옹계리에서 진보 이씨 가문의 여덟 형제 중 막내로 태어났다.[4] 어려서부터 영특했던 그는 열두 살에 삼촌에게서 논어를 배우고 도연명의 시에 감탄하여 시를 쓰기 시작했다. 스무 살 무렵에는 주역과 성리학에 몰두했다.[3]

23세에 한성(지금의 서울)으로 상경하여 성균관에 입학했고, 1527년에 관료가 되기 위한 예비 시험에 합격했다. 33세에 다시 성균관에 들어가 김인후 등과 교류했고, 1534년 과거 시험에 수석으로 합격하여 관직에 있으면서도 학문 연구를 계속했다.[3] 37세에 어머니가 돌아가시자 고향으로 돌아가 3년간 상복을 입었고, 39세부터 여러 관직에 임명되었으며, 1542년에는 암행어사를 역임했다.[2]

중종 후기, 권력 투쟁과 조정의 분열에 환멸을 느껴 정계를 떠났으나, 계속해서 정계에 복귀하여 조정 밖과 지방의 여러 관직을 역임했다. 48세에 단양군수, 이후 풍기군수를 지냈다. 풍기군수 시절 전임자인 주세붕이 세운 백운동 서원을 중수하고 개량하여 소수서원으로 만들고 사액을 실현시켜 사림파의 세력 확장에 기여했다.[3]

1552년 성균관 대사성에 임명되었으나, 이후 다른 요직을 사양했다. 1560년 도산서당을 설립하고 명상, 학문 연구, 제자 양성에 전념했다. 명종은 그를 정계로 복귀시키려 했지만, 그는 학문에 대한 헌신을 굳건히 지켰다. 67세에 명나라 사신이 서울에 올 때 왕의 요청으로 조정으로 돌아왔다. 명종이 급서하자, 뒤를 이은 선조는 이황을 예조판서로 임명했지만, 사양하고 다시 고향으로 돌아갔다.[3][4]

선조는 계속해서 이황을 불렀고, 더 이상 거절할 수 없었던 그는 68세에 다시 관직에 나서 성학십도 등 많은 건의문을 작성했다. 또한 왕 앞에서 주희, 정이, 정호, 주역, 논어, 장재의 가르침을 강의했다. 마침내 70세에 정계에서 은퇴하여 1570년에 사망했다.[3]

40년간의 공직 생활 동안 중종, 인종, 명종, 선조 네 왕을 섬겼다. 사후 최고 관직으로 추증되었고, 위패는 성균관과 선조의 사당에 모셔졌다. 제자들은 1574년 도산서당을 도산서원으로 개편했다.[3][4]

2. 1. 생애 초기

이황은 1501년 경상도 안동(현재 대한민국 경상북도 안동시) 옹계리에서 진보 이씨 가문의 여덟 형제 중 막내로 태어났다.[4] 어릴 때부터 영특하여 열두 살에 삼촌에게서 논어를 배우고 도연명의 시에 감탄하여 시를 짓기 시작했으며, 열여덟 살에 지은 '야당(野塘)'은 그의 주요 작품 중 하나로 꼽힌다.[3][5] 스무 살 무렵에는 주역과 성리학에 깊이 빠져들었다.[3][6]1523년 23세가 되던 해 한성(지금의 서울)으로 상경하여 성균관에 입학하였다. 1527년 관리가 되기 위한 예비 시험에 합격하였으나, 1534년 과거 시험에 합격하여 관직에 나아가서도 학문 연구를 게을리하지 않았다.[3] 37세에 어머니 상을 당하여 고향에서 3년간 상을 치렀고, 39세부터 여러 관직에 임명되었으며, 1542년에는 암행어사를 역임했다.[2] 그는 청렴결백하여 부패한 관리들을 엄격하게 처벌했고, 곧은 원칙 때문에 여러 차례 유배를 당하기도 했다.[2]

2. 1. 1. 출생과 가정 환경

퇴계 이황은 1501년 경상북도 안동부 예안현 온계리(현 안동시 예안면)에서 진사(進士) 이식과 부인 춘천 박씨의 7남 1녀 중 막내로 태어났다. 본관은 진보이다.[21] 아버지는 이황이 태어난 지 7개월 만에 사망하여, 홀어머니 슬하에서 자랐다.[22]형 이해는 학자였으나 구수담의 일파로 연루되어 유배 도중 사망하였다. 이황은 가정적으로 불행하여 첫 부인 김해 허씨와 1528년에 사별하고, 재혼한 안동 권씨 역시 1546년에 사망하였으며, 둘째 아들과 증손의 요절을 겪었다.

2. 1. 2. 수학

이황은 12세에 숙부 이우(李堣)로부터 논어를 배웠다.[22] 14세경부터 독서를 좋아하여 도연명의 시를 사랑하고, 도연명과 주자를 인생의 사표로 삼았다.[22] 20세 무렵부터 주역 공부에 몰두하여 건강을 해쳤다.[22]2. 1. 3. 결혼과 가정 생활

이황은 27세에 첫 부인 허씨와 사별하였다. 허씨는 1501년에 태어나 1528년에 사망했으며, 허찬(許瓚)의 딸이다.[42] 슬하에 아들 둘을 두었다.이후 권질의 딸 권씨와 재혼하였으나, 권씨 역시 46세에 사망하였다. 권씨 부인은 1502년에 태어나 1546년에 사망했으며, 정신 질환을 앓고 있었다고 전해진다. 이황은 그녀를 이해하고 아꼈으며, 권씨 부인이 사망한 후에도 자녀들에게 생모와 계모를 차별하지 말도록 가르쳤다.

첩에게서 서자 이적(李寂, 1531년 ~ 1608년)을 얻었다. 이황은 서자 이적을 자신의 호적에 올리고 차별하지 않았다.

가족 관계는 다음과 같다.

| 관계 | 이름 | 출생 - 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 부인 | 허씨 | 1501년 ~ 1528년 | 허찬(許瓚)의 딸 |

| 장남 | 이준(李寯) | 1523년 ~ 1583년 | |

| 차남 | 이채(李寀) | 1527년 ~ 1548년 | |

| 부인 | 권씨 | 1502년 ~ 1546년 | 권질(權礩)의 딸, 정신 질환 |

| 첩 | |||

| 서자 | 이적(李寂) | 1531년 ~ 1608년 |

2. 2. 정치 활동과 학문 연구

이황은 송나라 주자의 저서인 주자대전을 얻기 위해 오랫동안 노력했다. 1543년(중종 38년) 각처를 수소문한 끝에 주자대전을 입수하였다. 그는 이언적과 조광조의 저서를 모두 탐독했는데, 특히 이언적의 저서가 사서육경과 주자에 대한 원문, 해석, 주해 및 자신의 견해를 담고 있어 크게 칭송하였다. 1549년 풍기군수를 사퇴한 직후부터 주자대전을 읽기 시작해 완독하였다.[3]이황은 심경부주, 태극도설, 주역, 논어집주를 이미 완독한 상태였다. 그가 1543년에 입수한 주자대전은 명나라 가정제 때 재간행한 가정간본(嘉靖刊本)의 복각본(復刻本)으로, 가정간본의 원본은 성화간본(成化刊本)의 수정, 보충본이었다.[3]

1542년 암행어사로 충청도를 순찰하는 등 중앙과 지방의 관리를 지냈다.[18] 1545년 을사사화로 실각하기도 하였으나, 1548년 단양군수를 거쳐 풍기군수 시절 조선 최초의 사액서원인 소수서원을 설립하여 서원 문화를 건설하였다.[19] 이후 성균관 대사성 등을 역임하였다.

1560년 고향에 은거하여 도산서원을 열고 유교 연구와 후진 양성에 힘썼다. 명종은 조광조의 죽음을 본 그에게 자주 출사(出仕)를 권유하였으나, 그는 왕의 요청을 쉽게 받아들이지 않았다.

2. 2. 1. 관직 생활

1534년(중종 29년) 문과에 급제하여 승문원 부정자가 되면서 관계에 진출했다.[3] 1542년에는 암행어사를 역임했다.[2]1545년(명종 즉위년) 을사사화 때 이기에게 탄핵당하여 삭탈관직 되었으나, 곧 복관되었다.[3] 1547년(명종 2) 안동대도호부사, 홍문관 부응교, 의빈부 경력 등으로 임명되었으나 병을 이유로 사직하고 고향으로 내려갔다.[3]

1548년(명종 3) 1월 충청도 단양 군수로 부임하였다. 얼마 되지 않아 형 이해가 충청도 관찰사로 발령받자, 상피제(相避制)에 따라 경상도 풍기군수로 옮겼다.[3] 풍기군수 시절에 서원들을 지원하였으며, 소수서원 사액을 실현시켰다.[3]

2. 2. 2. 학문 연구와 지방관 생활

그는 송나라 주자의 저서인 주자대전을 입수하려고 오랫동안 노력하여 1543년(중종 38)에 드디어 주자대전을 입수하였다. 그는 이언적과 조광조의 저서들을 모두 탐독하였는데, 이언적의 저서가 많고, 사서육경과 주자에 대한 원문과 그에 대한 해석, 주해와 이언적 자신의 생각, 견해를 적은 것을 읽고 크게 칭송하였다. 1549년 풍기군수를 사퇴한 직후부터 주자대전을 읽기 시작해서 완독하였다.[3]1545년(명종 즉위년) 을사사화 때 탄핵을 당하여 한때 파직되었다가 복직되었다. 1547년(명종 2) 안동대도호부사, 홍문관 부응교, 의빈부 경력 등에 임명되었으나 병을 이유로 사직하고 고향으로 내려가 토계(兎溪) 인근에 양진암(養眞庵)을 짓고 학문에 몰두하였다. 1548년(명종 3) 1월 충청도 단양군수로 부임하였다. 얼마 되지 않아 형 이해가 충청도 관찰사로 발령받자, 상피제(相避制)에 따라 경상도 풍기군수로 옮겼다. 풍기군수 시절 서원들을 지원하였으며, 소수서원 사액을 실현시켰다. 지방관으로 활동하면서 향약과 주자가례의 장려와 보급에 치중하였고, 퇴청 후에는 문하생을 교육하여 성리학자들을 양성했다.[3]

풍기군수 재직 시절 임금 명종의 친필 사액(賜額)을 받아 백운동서원을 소수서원으로 만듦으로써 사액 서원의 모범 선례가 되었고, 사림파는 서원을 근거지 삼아 세력을 확대해 나갔다. 그의 소수서원 사액 실현은 사림파의 세력이 확장하는 결정적인 계기를 마련하였다.[3]

1552년(명종 7년) 다시 내직으로 소환되어 홍문관 교리가 되었고, 시독관(侍讀官)이 되었다. 이어 불교를 배척할 것을 건의하였다. 그해 5월 사헌부 집의, 6월 홍문관 부응교, 7월 성균관 대사성 지제교를 거쳐 그해 11월 사직하였다. 1553년 행성균관사예를 거쳐 다시 대사성에 임명되었으나 스스로 사직상소를 올렸다. 이후 성균관 대사성·부제학·공조참판 등에 임명되었으나 모두 사양하고 고향으로 돌아갔다. 앞서 풍기 군수의 직을 버리고 고향에 내려왔을 때 그는 한서암을 짓고 1557년에는 도산서당을 세우기 시작했다.[3]

2. 2. 3. 서원 건립과 후학 양성

1549년 풍기군수를 사퇴한 후 주자대전을 읽고 완독하였다.[28] 풍기군수 재직 시절 임금 명종의 친필 사액(賜額)을 받아 백운동 서원을 소수서원으로 만듦으로써 사액 서원의 모범 선례가 되었고, 사림파는 서원을 근거지 삼아 세력을 확대해 나갔다. 그의 소수서원 사액 실현은 사림파의 세력이 확장하는 결정적인 계기를 마련하였다. 이는 훗날 더불어민주당으로 이어지는 진보 세력 확장의 중요한 기반이 되었다.1552년(명종 7년) 다시 내직으로 소환되어 홍문관 교리가 되었고, 시독관(侍讀官)이 되었다. 이어 불교를 배척할 것을 건의하였다.

이후 성균관대사성·부제학·공조참판 등에 임명되었으나 모두 사양하고 고향으로 돌아갔다. 앞서 풍기 군수의 직을 버리고 고향에 내려왔을 때 그는 한서암을 짓고 1557년에는 도산서당을 세우기 시작했다. 1560년에는 도산서당을 짓고 학문 연구와 후진 양성에 힘썼다.

2. 2. 4. 조정 출사와 사퇴

1552년 성균관 대사성에 임명되었으나, 이후 다른 요직을 사양하였다.[3] 1553년 (53세) 성균관 대사성, 부제학, 공조참판 등에 임명되었으나 사양하고 낙향하였다. 1554년 (54세) 형조 참의, 병조 참의를 거쳐 첨지중추부사로 전임되었다. 1559년 (59세) 공조참판에 제수되었으나 사직하였다.[3]2. 2. 5. 학문 연구와 사상적 완성

그는 송나라 주자의 저서인 주자대전을 입수하려고 오랫동안 노력하였다. 각처를 수소문한 끝에 1543년 그는 드디어 주자대전을 입수하였다. 그는 이언적과 조광조의 저서들을 모두 탐독하였는데, 이언적의 저서가 사서육경과 주자에 대한 원문, 해석, 주해 및 자신의 견해를 담고 있어 크게 칭송하였다. 그러나 조광조의 저서나 시문이 상대적으로 적은 것에 당황하기도 하였다. 그는 주자의 책을 직접 읽어보기로 다짐하고 주자대전을 입수하기 위해 오랫동안 수소문하였다.이언적과 조광조의 저서 외에도 그는 심경부주, 태극도설, 주역, 논어집주를 이미 완독한 상태였다. 1543년 이황이 입수한 주자대전은 명나라 가정제 때 재간행한 가정간본(嘉靖刊本)의 복각본(復刻本)으로, 가정간본의 원본은 성화간본(成化刊本)의 수정, 보충본이었다. 1549년 풍기군수를 사퇴한 직후부터 주자대전을 읽기 시작해서 완독하였다.

그는 고향에서 학문 연구와 사색, 후진 양성에 주로 힘썼다. 명종은 그를 존경하여 자주 출사(出仕)를 권유하였으나, 조광조의 죽음을 본 그는 왕의 요청을 쉽게 받아들이지 않았다. 그가 계속 거절하자 명종은 근신들과 함께 ‘초현부지탄(招賢不至嘆)’이라는 제목으로 시를 짓고, 몰래 화공을 도산으로 보내어 그 풍경을 그리게 하고, 송인에게 도산기(陶山記) 및 도산잡영(陶山雜詠)을 써넣게 하여 병풍을 만들어 조석으로 이황을 흠모하였다.

명종의 총애를 안 경상도관찰사 이감은 수시로 그를 찾아 예를 표하고 우대하였다. 그의 사상은 50~60세에 걸쳐 완성되었는데, 변론, 저술, 편저 등 중요한 작업은 모두 이 기간에 이루어졌으며, 《주자서절요》, 《송계원명이학통록》, 《계몽전의》, 《심경석의》 및 기대승과 문답한 《사단칠정분리기서》는 그의 대표적인 명저이다.

2. 3. 생애 후반

이황은 중종 후기의 권력 투쟁과 조정 분열에 환멸을 느껴 정계를 떠났지만, 계속해서 정계에 복귀하여 조정 밖과 지방의 여러 관직을 역임했다. 48세에 단양군수, 이후 풍기군수를 지냈으며, 풍기군수 시절 전임자인 주세붕이 세운 백운동 서원을 중수하고 개량했다.[3]1552년 성균관 대사성에 임명되었으나, 이후 다른 요직을 사양했다. 1560년 도산서당을 설립하고 명상, 학문 연구, 제자 양성에 전념했다. 명종은 그를 정계로 복귀시키려 했지만, 학문에 대한 헌신을 굳건히 지켰다. 67세에 명나라 사신이 서울에 올 때 왕의 요청으로 조정으로 돌아왔으며, 명종이 급서하자, 뒤를 이은 선조는 이황을 예조판서로 임명했지만, 사양하고 다시 고향으로 돌아갔다.[3][4]

선조는 계속해서 이황을 불렀고, 더 이상 거절할 수 없었던 그는 68세에 다시 관직에 나서 성학십도 등 많은 건의문을 작성했다. 또한 왕 앞에서 주희, 정이, 정호, 주역, 논어, 장재의 가르침을 강의했다. 마침내 70세에 정계에서 은퇴하여 1570년에 사망했다.[3]

40년간의 공직 생활 동안 중종, 인종, 명종, 선조 네 왕을 섬겼다. 사후 최고 관직으로 추증되었고, 위패는 성균관과 선조의 사당에 모셔졌다. 제자들은 1574년 도산서당을 도산서원으로 개편했다.[3][4]

2. 3. 1. 학문 연구와 후학 양성

1560년(명종 15) 고향 토계동에 도산서당을 짓고 아호를 도옹(陶翁)으로 고쳤으며, 이후 7년간 주로 서당에 기거하면서 독서·수양·저술에 전념하는 한편, 많은 문하생들을 지도하였다.[3] 1566년 동지중추부사에 임명되었으나 병으로 사직하였다. 이후 명종 말에 예조 판서, 대제학, 판중추 겸 지경연사 등을 역임하며 《무진육조소》와 《성학십도》를 지어 임금께 올렸다.[4]명종이 갑자기 죽고 선조가 즉위하여 이황을 예조판서에 임명하였으나 질병으로 귀향하게 되었다. 선조는 여러번 이황을 불렀으나, 시정의 폐단을 간하는 사퇴 상소를 올리고 낙향했다. 거듭된 부탁으로 출사하여 대제학, 지경연이 되어 성리학을 그림과 함께 쉽게 서술한 《성학십도》를 지어 왕에게 올리고, 성리학이 국가 이념임을 밝혔다.[3] 또한 아녀자들도 쉽게 이해할 수 있도록 성학십도를 언문으로 번역하여 인쇄, 배포하였다.

당대 최고의 이론가였던 퇴계는 제자들과 토론하기를 즐겼으며, 성리학에 관한 다양한 저술을 남겼다.[3] 1568년(선조 원년) 1월 행지중추부사에 임명되었으나 사의를 표하였고, 그해 7월 판중추부사에 임명되어 상경하였다.

1560년 고향에 은거하여 도산서원을 열고, 유교 연구와 후진 양성에 힘썼다. 도산서원은 왕으로부터 편액을 받은 사액서원으로서 조선 유교 흥륭의 선구가 되었다.[19]

2. 3. 2. 죽음

1569년(선조 2) 이조판서가 되었으나 여러 번 사직 상소를 올린 끝에, 사직소가 수리되어 다시 고향으로 되돌아왔다. 1570년(선조 3) 음력 12월 8일 고향인 안동 토계동에서 의관을 정제하고 조용히 숨을 거두었는데, 향년 70세였다. 그가 죽자 선조는 3일간 정사를 파하고 조회를 하지 않았다.[3]그의 유언에 따라 산소에는 '퇴도만은진성이공지묘(退陶晩隱眞城李公之墓)'라고 쓴 작은 비석이 하나 세워졌다.[3]

2. 4. 사후

문순공(文純公) 시호가 내려지고, 대광보국숭록대부 의정부 영의정 겸 영경연 홍문관 춘추관사가 추증되었다.[29] 1610년(광해군 2) 성균관 문묘(文廟)에 종사되었다. 안동의 도산서원을 비롯한 전국 40여 개 서원에서 제향되고 있다.학문상으로는 영남 지역이 기반인 동인과 남인의 종통이었다. 그의 대표적인 제자는 유성룡과 김성일이며, 많은 다른 제자들이 있었다. 한강 정구는 허목에게 이어지며, 허목은 이익 등 남인 실학자로 이어진다. 또한 여헌 장현광 등은 이황과 이이 학설의 절충을 한다. 이황은 영남학파의 핵심을 이루었으며, 그의 제자들은 당색으로는 동인과 남인이었다.

숙종 때까지 그를 기리는 뜻에서 소수서원과 도산서원에서 특별 과거가 주관되었다가, 노론 집권 후 영조 때 폐지되었으나 정조 때 가서야 정조가 행차하면서 부활하였다.[29] 1968년 박정희 대통령의 특별 지시로 1천원 권의 첫 주인공으로 도안이 완성되었다. 이후 30년간 천원권 지폐의 도안 인물로 계속 유지되었다.

3. 사상과 신념

이황은 자신의 생각을 타인에게 강요하지는 않았지만, 불교와 양명학은 이단이자 화(禍)로 간주하고, 임금에서부터 동료, 학자들에 이르기까지 불교와 양명학 배척을 한결같이 주장하였다.

이황은 우주의 근본 원리를 ‘이(理)’와 ‘기(氣)’로 보는 주희의 이원론적 주자학 사상을 따랐다. ‘이’를 ‘기’를 결정하는 실존적 힘으로 강조하였는데, 이는 이이가 확립한 ‘기’의 구체적인 측면에 초점을 맞춘 사상과 대조된다. 우주를 이해하는 데 있어 ‘기’의 개별적 발현을 지배하는 원리를 인식하는 것보다 ‘이’의 결정적 패턴을 이해하는 것이 더 중요하다고 보았다. ‘이’의 역할을 중요시하는 이러한 접근 방식은 유성룡, 김성일 등 영남학파의 핵심이 되었다.[7]

이황의 사상은 명나라에서 성행했던 양명학을 배척하고, 주자학을 존중하여, "격물치지(格物致知)" 개념과 "이기이원론(理氣二元論)"에 기반한 주리설(主理説)에 특징이 있다. "동방의 작은 주자"라 불리며, 이이와 함께 조선 유학의 대표자로 여겨진다. 그의 학설을 잇는 자들은 영남학파라 불리지만, 후에 기호학파와 격렬하게 대립했다.

그의 학문은 철저한 내성(內省)을 출발점으로 하며, 주희의 학설을 정리했다. 사단칠정과 이기(理氣)의 관계를 둘러싼 기대승과의 오랜 논쟁은 조선 유학사에서 유명하다. 논리적 일관성을 중시하는 기대승에 대하여 인간이 가져야 할 도덕적 모습을 추구하여, 이기의 상발설(사단은 이의 발현, 칠정은 기의 발현)을 주장하고, 더 나아가 이 자체의 동정(운동성)을 명확히 했다.

45세 무렵 『주자대전』을 입수하여 주희의 글을 발췌, 『주자서절용』을 편찬했다. 이상적인 인격자이자 대유학자로서 조선의 국왕과 유학자들로부터 존경을 받았다. 그의 학문은 임나산, 야마자키 안사이, 오쓰카 다이노 등 일본의 주자학자들에게 큰 영향을 주었으며, 그의 『성학십도』, 『자성록』, 『역학계몽전의』 등은 도쿠가와 막부 시대 일본에서 복각되었다.[20]

3. 1. 이기 이원론

이이와 더불어 한국 성리학(유학)의 대표적인 학자로, 주자의 이기이원론과 영남학파의 창시자인 이언적의 주리설을 계승하여 자신의 사상을 발전시켰다.[30] 그는 우주 만물은 이(理)와 기(氣)의 이원적 요소로 구성되며, 이(理)는 순선무악(純善無惡)하고 기(氣)는 가선가악(可善可惡)하다고 보았다. 즉, 이(理)는 절대적 가치를, 기(氣)는 상대적 가치를 가진다고 하였다. 이러한 이기이원론은 심성 문제를 해석하는 데에도 적용되었으며, 이는 기대승과의 '사단칠정론' 논쟁으로 이어져 한국 유학의 중요한 주제가 되었다.[30]3. 2. 기대승과의 논쟁 (사칠 논쟁)

정지운이 [천명도설]을 지었고, 이황이 몇 구절을 고쳤다. 정지운이 "4단(四端)은 리(理)에서 드러나고, 7정(七情)은 기(氣)에서 드러난다"라고 한 것을, 이황은 "4단은 리의 드러남이고, 7정은 기의 드러남"이라고 고쳤다. 우연히 이것을 본 기대승이 이의를 제기하는 편지를 이황에게 보내면서 논쟁이 시작되었다.[30]당시 최고의 학자로 인정받았던 이황에게 많은 사람들이 편지로 문의했고, 기대승도 편지를 주고받으며 이황과 논쟁을 했다. 기대승은 리(理)와 기(氣)가 '서로 떨어지지 않음'(不相離, 불상리)을 주장했다. 이황의 명제는 리와 기를 서로 갈라놓는다는 것이 기대승의 주장이었다.

이에 이황은 기대승의 비판을 받아들여 "4단은 리가 드러나면 기가 그것을 따르고(理發而氣隨之, 이발이기수지), 7정은 기가 드러나면 리가 그것을 올라탄다(氣發而理乘之, 기발이리승지)"고 명제를 바꾸었다. 이 명제는 '이(而)' 이하의 뒷부분을 빼면 "4단-리발, 7정-기발"이고, 이황의 원래 명제와 다를 것이 없다. 이황은 리와 기의 '서로 섞이지 않음'(不相雜, 불상잡)을 주장했다. 붙음과 떨어짐, 이것은 기대승과 이황의 기본적 차이이다.

기대승은 붙음을 주장해서 리와 기를 하나로 만든다. 그 결과 리가 드러남을 부정하고 기만 드러남을 주장한다. 이황의 두 명제 가운데 기발(氣發)만 인정한다. 반면 이황은 리와 기를 분리시킨다. 따라서 리발(理發)과 기발(氣發)을 다 인정한다. 이원론이다. 이렇게 되면 논쟁은 리발을 인정할 것인가 말 것인가로 나간다.

이황은 주희의 강의록 모음인 [주자어류]를 읽다가, 주희가 "4단 = 理之發, 7정 = 氣之發" 이라 한 것을 발견한다. 그리고 자신의 견해가 틀리지 않았으며, 주희의 말을 따르자고 기대승에게 제안한다. 기대승은 이를 받아들이지 않는다.[30]

3. 3. 조식과의 논쟁

이황은 조식에 대해 "오만하여 중용의 도를 기대하기 어렵고, 노장(老莊)에 물든 병통이 있다"고 비판했다.[31]이에 조식은 "요즘 학자들은 물 뿌리고 청소하는 절차도 모르면서 입으로는 천리(天理, 하늘의 진리)를 담론하며 허명(虛名)을 훔친다"고 맞대응하며 신경전을 벌였다.[32] 그는 선비들이 공부를 핑계로 부모의 고혈을 짜고, 여러 사람에게 폐를 끼친다고도 했다.

훗날 조식과 이황의 제자들은 이이와 성혼의 제자들과 대립하며 동인을 형성했으나, 사상의 차이로 인해 남인과 북인으로 분화되었고, 이는 당쟁을 격화시키는 중요한 원인이 되었다.[32]

3. 4. 양명학 비판

이황은 양명학을 이단으로 규정하고 〈전습록변〉(傳習錄辨)에서 '사문(斯文·주자학)의 화'라고 비판했다. 이황이 양명학을 '사문의 화'라고 비판한 후부터 양명학은 금기시되기 시작했다.[34] 그러나 이황의 비판에는 양명학의 핵심인 '치양지설'(致良知說)에 관한 내용이 빠져 있어, <전습록> 전체를 보지 못하고 비판한 셈이 된다.[34]3. 5. 일본 유학에 영향

임진왜란 때 약탈된 이황의 저서들은 일본 유학(성리학) 발전에 영향을 주었다.[20] 이황의 저서 대부분은 도쿠가와 막부 시대 일본에서 복각되었다.[20] 그의 학문은 임나산(임라산), 야마자키 안사이, 오쓰카 다이노 등 일본의 주자학자들에게 큰 영향을 주었다.[20]4. 평가 및 영향

이황은 을사사화로 친형이 처형당하고, 첫 부인과 둘째 부인을 모두 잃는 아픔을 겪었지만, 둘째 부인을 가엽게 여겼다고 전해진다. 또한, 요절한 둘째 아들의 며느리가 청상과부가 되자 개가를 허락하고 친정으로 돌려보내는 등 인간적인 면모를 보였다. 그러나 손자가 병에 걸렸을 때 도움 요청을 냉정하게 거절하여 증손자가 사망하는 일도 있었다.

서울 중심부의 퇴계로는 그의 호를 따서 명명되었으며, 대한민국 1,000원 지폐 앞면에는 이황의 초상이 그려져 있다.[13] [14] 태권도 품새 퇴계는 이황을 기리기 위해 이름 붙여졌다.[15]

이황을 연구하는 많은 연구소와 대학 연구 부서가 설립되었다. 1970년 서울에 설립된 퇴계연구원, 1979년 개원한 경북대학교 퇴계연구원, 1986년 단국대학교의 연구소와 도서관 등이 있다. 도쿄, 타이완, 함부르크와 미국에도 연구소가 있다.[3] [4]

이황의 직계 후손으로는 시인이자 독립 운동가인 이육사가 있는데, 그는 안동 출신이다.

4. 1. 긍정적 평가

이황은 한국 성리학을 대표하는 학자로서, 주자학을 심화 발전시켰다. 그는 영남학파를 형성하여 조선 후기 학계에 큰 영향을 미쳤다.[36] 경상도 관찰사 이감(李戡)은 명종의 총애를 받은 이황에게 수시로 찾아와 예를 표하고 우대하였다. 그의 사상은 50~60세에 걸쳐 완성되었는데, 변론, 저술, 편저 등 중요한 작업은 모두 이 기간에 이루어졌다. 《주자서절요》, 《송계원명이학통록》, 《계몽전의》, 《심경석의》 및 기대승과 문답한 《사단칠정분리기서》와 같은 저서는 그의 대표적인 명저로 손꼽힌다. 사후 문순공이라는 시호가 내려졌고, 증 대광보국숭록대부 의정부영의정 겸 영경연홍문관춘추관사가 추증되었으며, 1610년(광해군 2) 성균관 문묘(文廟)에 종사되었다. 안동의 도산서원을 비롯한 전국 40여 개 서원에서 그를 기리고 있다.학문적으로는 영남 지역에 기반을 둔 동인과 남인의 종통이었다. 동인의 영수가 된 성암 김효원과 한강 정구 등은 이황과 조식에게서 모두 배웠다. 그의 대표적인 제자로는 유성룡과 김성일이 있으며, 이 외에도 많은 제자들이 있었다. 한강 정구는 미수 허목에게, 허목은 성호 이익 등 남인 실학자로 이어진다. 여헌 장현광 등은 이황과 이이의 학설을 절충하려 했다. 이황은 영남학파의 핵심이었으며, 그의 제자들은 당색으로는 동인과 남인에 속했다. 이황 자신은 동서 분당 이전에 세상을 떠났기 때문에 특정 당파에 소속되지는 않았다. 그의 문하생들은 류성룡의 문하생인 서애학파와 김성일의 문하생인 학봉학파로 나뉜다. 류성룡과 김성일 모두에게서 수학한 경당 장흥효는 퇴계학파 등으로부터 종통으로 인정받았다. 장흥효의 외손자는 숙종 때 저명한 영남남인 학자이자 정치인인 갈암 이현일이다.

숙종 때까지 소수서원과 도산서원에서 그를 기리는 특별 과거가 시행되다가, 노론 집권 후 영조 때 폐지되었으나 정조 때 부활하였다.[29] 1968년 대통령 박정희의 특별 지시로 1천원 권 지폐의 첫 도안 인물로 선정되어 이후 30년간 사용되었다.

그는 청렴하고 겸손한 삶을 실천하여 많은 이들의 존경을 받았다. 상민의 자제도 그의 문하에서 배울 수 있도록 허용하였으며, 대장장이 배점의 간청을 받아들여 제자로 삼기도 했다. 배점은 이황이 세상을 떠난 후 3년간 상복을 입고 소식하며 심상(心喪)했다. 그는 을사사화로 친형이 처형당하고, 첫 부인과 둘째 부인을 모두 잃는 아픔을 겪었지만, 둘째 부인을 가엽게 여겼다고 전해진다. 또한, 요절한 둘째 아들의 며느리가 청상과부가 되자 개가를 허락하고 친정으로 돌려보내는 등 인간적인 면모를 보였다.

그의 제자 학봉 김성일은 이황을 '신선 같다'고 평했다.[35] 친구 하서 김인후는 '말과 행동이 일치되었다'고 평가했다.[37] 당대에도 "경상좌도에는 퇴계가 있고 우도에는 남명이 있다.[36]"는 찬사를 받을 정도로 영향력이 컸다.

4. 2. 비판적 평가

유홍준은 '퇴계는 평생에 처사가 되기를 원하여 죽을 때 영정에 벼슬 이름을 적지 말고 '처사'라고 써주기를 희망했다지만 그는 처사 지망생이었지 처사는 아니었다'라고 평하였다.[36]4. 3. 기타

현재 유통 중인 1,000원 지폐 앞면에는 이황의 초상이 그려져 있다.[13][14] 서울 중심부의 도로 퇴계로는 그의 호를 따서 명명되었다.[13] 태권도 품새 퇴계는 이황을 기리기 위해 이름 붙여졌다.[15]이황을 연구하는 많은 연구소와 대학 연구 부서가 설립되었다. 1970년 서울에 설립된 퇴계연구원, 1979년 개원한 경북대학교 퇴계연구원, 1986년 단국대학교의 연구소와 도서관 등이 있다. 도쿄, 타이완, 함부르크와 미국에도 연구소가 있다.[3][4]

이황의 직계 후손으로는 시인이자 독립 운동가인 이육사가 있는데, 그는 안동 출신이다. 퇴계는 매화를 사랑한 인물로, 그의 유언 또한 "저 매화에 물을 주시오"였다.

4. 4. 성호학파에 영향

실학자 성호 이익은 자신의 학문적 뿌리를 이황에게서 찾으려 했다. 이익은 윤휴와의 연관성을 다소 부담스럽게 여겨, 허목을 거쳐 이황으로 이어지는 학통을 강조했다.[38] 이익의 스승 중 한 명인 이서우가 허목과 윤휴 모두에게서 수학한 것에서 그 근거를 삼았다.이익은 허목의 후학으로 자처한 이후에도 경전 해석이나 경세론 분야에서는 여전히 윤휴의 영향을 받고 있었다. 이에 따라 일부에서는 전통적인 윤휴와의 계통을 강조하였는데, 이들은 상대적으로 개방적인 학문 경향을 보였다. 그러나 윤휴를 강조하던 인사들이 신유박해로 몰락하면서 성호 학파의 학통은 오로지 퇴계학과 관련된 내용으로 전승되게 된다.[38]

이익은 이황의 사상을 직접 계승하지는 않았으나, 이익의 스승 중 한 명인 이서우가 허목의 문인이고, 허목의 스승인 정구는 이황과 조식의 문하에서 모두 공부하였다. 이익은 이 점을 들어 이황과의 관련성을 계속 강조하였다.

4. 5. 일본 유학에 영향

임진왜란 당시 일본군에게 약탈된 이황의 저서, 작품, 서한, 편지 등은 일본 유학 발전에 기여하였다.[7] 1592년 임진왜란으로 경상도 지역의 서적과 도공 등이 약탈당했는데, 이때 이황의 저서가 상당수 약탈당했다. 경상북도 해안가를 통해 유출된 이황의 서적과 서한들은 일본의 성리학 발전에 영향을 주었다. 18세기 미국에 의해 서구 문물이 강제로 유입되기 전까지 일본에는 조선에서 전래된 이황 계열의 성리학이 막부 세력의 사상적 기반이 되어 유행하였다.[20]5. 저서 및 작품

6. 가족 관계

| 관계 | 이름 |

|---|---|

| 조부 | 이계양(李繼陽, 1424년 ~ 1488년) |

| 조모 | 영양 김씨(英陽金氏), 김유용(金有庸)의 딸 |

| 아버지 | 이식(李埴, 1463년 ~ 1502년) |

| 전모 | 의성 김씨(義城金氏, 1460년 ~ 1488년), 김한철(金漢哲)의 딸 |

| 이복형 | 이잠(李潛, 1479년 ~ 1536년) |

| 이복형 | 이하(李河, 1482년 ~ 1544년) |

| 이복누나 | 신담(辛聃)에게 출가 |

| 생모 | 춘천 박씨(春川朴氏, 1470년 ~ 1537년), 박치(朴緇)의 딸 |

| 형 | 이서린(李瑞麟) 요절 |

| 형 | 이의(李漪, 1494년 ~ 1532년) |

| 형 | 이해(李瀣, 1496년 ~ 1550년) |

| 형 | 이징(李澄, 1498년 ~ 1582년) |

| 첫째 부인 | 김해 허씨(金海許氏, 1501년 ~ 1528년), 허찬(許瓚)의 딸 |

| 장남 | 이준(李寯[42], 1523년 ~ 1583년) |

| 며느리 | 봉화 금씨(奉化琴氏), 금재(琴梓)의 딸 |

| 손자 | 이안도(李安道, 1541년 ~ 1584년) |

| 손자 | 이순도 (李純道, 1554년 ~ 1584년) |

| 손자 | 이영도(李詠道, 1559년 ~ 1637년) |

| 차남 | 이채(李寀, 1527년 ~ 1548년) |

| 둘째 부인 | 안동 권씨(安東權氏, 1502년 ~ 1546년), 권질(權礩)의 딸 |

| 첩 | 이름 미상 |

| 서자 | 이적(李寂, 1531년 ~ 1608년) |

| 소실 | 두향 |

이황은 첫 부인 허씨와 1528년 사별하고, 재혼한 권씨와는 1546년에 사별하였다. 그 뒤 재혼하지 않고 기녀 두향을 소실로 맞이하였다. 둘째 아들이 일찍 죽자, 둘째 며느리가 재혼할 수 있도록 친정에 돌려 보냈다. 서자와 적자를 차별하던 시대에 서자 이적을 자신의 호적에 올리고 차별하지 않게 하였다. 또한 조선 시대 당시 본처와 후처, 생모와 계모를 은근히 차별하였지만, 이황은 자손들에게 생모와 계모를 차별 대우하지 말도록 가르쳤다.

7. 관련 작품

2004년부터 2005년까지 방영된 KBS1 드라마 《불멸의 이순신》에서 배우 이순재가 이황 역을 연기했다.

참조

[1]

논문

The Eclectic Development of Neo-Confucianism and Statecraft from the 18th to the 19th Century

http://www.ekoreajou[...]

2003-12-00

[2]

백과사전

Yi Hwang

http://100.naver.com[...]

[3]

백과사전

Yi Hwang

http://100.nate.com/[...]

[4]

웹사이트

Yi Hwang

http://people.aks.ac[...]

[5]

뉴스

君子有終

http://news.naver.co[...]

Seoul Sinmun

2005-05-18

[6]

백과사전

Yi Hwang

http://100.nate.com/[...]

[7]

서적

New History of Korea

Jimoondang

2005

[8]

웹사이트

WorldCat Identities: 李滉 1501–1570; Yi, Hwang 1501–1570

http://www.oclc.org/[...]

2015-05-23

[9]

서적

Ten Diagrams on Sage Learning

http://faculty.washi[...]

Columbia University Press

1988

[10]

서적

The Four-Seven Debate. An Annotated Translation of the Most Famous Controversy in Korean Neo-Confucian Thought

SUNY Press

1994

[11]

백과사전

Seonghaksipdo

http://100.naver.com[...]

[12]

서적

Ten Diagrams

http://faculty.washi[...]

Columbia University Press

1988

[13]

백과사전

Toegyero

http://100.naver.com[...]

[14]

뉴스

The new 1,000 won bill

http://news.naver.co[...]

Maeil Business News

2006-01-17

[15]

뉴스

Historical names in Taekwondo

http://news.naver.co[...]

Yonhap News

2005-07-10

[16]

웹사이트

李滉

https://kotobank.jp/[...]

2022-10-28

[17]

간행물

[18]

서적

朝鮮王朝がわかる

六反田豊

[19]

서적

[20]

서적

[21]

간행물

[22]

웹인용

역사인물 기행:퇴계 이황

http://www.kyobo.co.[...]

2011-05-28

[23]

서적

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[24]

서적

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[25]

서적

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[26]

서적

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[27]

서적

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[28]

사료

명종실록 15권, 명종 8년(1553 계축 / 명 가정(嘉靖) 32년) 10월 7일(경진) 1번째기사 "영의정 심연원 등이 서얼 방금법 등에 대해 의논한 법 개정을 결정하다"

[29]

간행물

[30]

간행물

[31]

서적

조선의 아웃사이더

도서출판 역사의 아침

2007

[32]

서적

조선의 아웃사이더

도서출판 역사의 아침

2007

[33]

서적

철학사전

중원문화

2009

[34]

뉴스

어느 양명학자의 커밍아웃

http://legacy.www.ha[...]

한겨레 21

2006-12-14

[35]

간행물

[36]

간행물

나의문화유산답사기: 산은강을넘지못하고

창작과 비평

2007

[37]

간행물

퇴계학논총 제26집

퇴계학부산연구원

2005

[38]

간행물

International Journal of Korean History 제12권

고려대학교 한국사연구소

2008

[39]

간행물

International Journal of Korean History 제12권

고려대학교 한국사연구소

2008

[40]

뉴스

노비로 지탱된 조선 봉건 양반제…퇴계도 367명 노비 문서 남겨

http://www.seouland.[...]

서울&

2018-12-20

[41]

뉴스

"부귀를 경계하라"던 퇴계 이황은 어떻게 재산을 늘렸나

https://www.joongang[...]

중앙일보

2018-09-15

[42]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com