수원 화성행궁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

수원 화성행궁은 조선 정조 시대에 건립된 행궁으로, 정조가 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연을 거행한 곳이다. 대한제국 시기에는 용도가 변경되었고, 일제강점기에는 훼손되었으나, 1996년 복원 공사를 시작하여 2024년에 최종 복원되었다. 주요 시설로는 정문인 신풍루, 내삼문인 좌익문과 중양문, 정전인 봉수당, 정조가 머물던 유여택, 혜경궁의 침전인 장락당 등이 있다. 또한, 화성행궁 옆에는 정조의 초상화를 모신 영전인 화령전과 객사인 우화관이 위치해 있다. 현재 사적 제115호로 지정되어 있으며, 무예24기 시범이 진행된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수원 화성 - 화성성역의궤

화성성역의궤는 정조의 명령으로 1801년에 간행된 화성 축조 과정을 기록한 의궤로, 건설 과정과 정보가 상세히 묘사되어 조선 후기 건축 기술과 사회상을 이해하는 데 중요한 자료이며 화성 복원에 결정적인 역할을 하여 유네스코 세계기록유산에 등재되었다. - 수원 화성 - 정조로

정조로는 경기도 화성시 어천역에서 융건릉 입구 삼거리까지 이어지는 12.7km의 도로로, 국도 제43호선의 일부이며 정조의 능행차를 기념하여 명명되었고 수원화성, 장안문 등 역사 명소를 지난다. - 수원시의 문화유산 - 만년제

만년제는 조선 정조가 사도세자의 묘를 옮긴 후 백성들의 생활 안정을 위해 1797년에 세운 제언으로, 둔전 설치와 농업 기반 강화, 상권 보호 등 정조의 권농정책을 보여주는 사적이다. - 수원시의 문화유산 - 축만제

축만제는 1799년 정조 23년에 수원 화성 서쪽에 축조된 저수지로, 만석의 생산을 축원하는 의미를 담고 있으며, 2016년 국제관개배수위원회 세계 관개시설물 유산으로 등재되었다. - 경기도의 사적 - 연천 전곡리 유적

연천 전곡리 유적은 1978년 발견된 구석기 시대 유적으로, 아슐리안 석기를 포함한 다양한 석기가 출토되었으며 전곡선사박물관이 건립되어 운영되고 구석기축제가 개최된다. - 경기도의 사적 - 서오릉

서오릉은 조선 왕실의 왕릉군으로, 경릉, 창릉, 익릉, 명릉, 홍릉 등 5기의 능으로 구성되어 있으며, 순창원, 수경원, 대빈묘도 포함되어 있다.

| 수원 화성행궁 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 유형 | 사적 |

| 지정 번호 | 478 |

| 지정일 | 2007년 6월 8일 |

| 주소 | 경기도 수원시 팔달구 남창동 6-2 |

| 시대 | 조선 시대 |

| 소유 | 경기도 수원시 |

| 관리 | 경기도 수원시 |

| 참고 | 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 궁궐 |

| 면적 | 37,268m2 |

| 웹사이트 | 수원관광-화성행궁 |

| 문화재청 ID | 13,04780000,31 |

| 화성행궁지 (해제) | |

| 위치 | 경기도 |

| 유형 | 기념물 |

| 지정 번호 | 49 |

| 지정일 | 1972년 7월 3일 |

| 해제일 | 2007년 6월 8일 |

2. 역사

화성행궁은 576칸 규모로 국내 행궁 중 가장 컸다. 대한제국 시기에는 경기도 관찰부, 수원 군청 등으로 사용되며 용도가 변경되었고, 일제강점기에는 낙남헌을 제외한 대부분의 시설이 일제에 의해 파괴되었다.[2]

1980년대 말 지역 시민들이 복원추진위원회를 구성하여 복원 운동을 펼쳤고, 1996년 복원 공사가 시작되어 2003년 10월 1단계 복원이 완료되어 일반에 공개되었다.[2] 이후 2024년 4월 24일 2단계 복원까지 완료되었다.

2. 1. 정조 시대

1795년 혜경궁 홍씨의 회갑연(진찬례)이 화성행궁의 정전 봉수당(

정조는 혜경궁 홍씨의 침전인 장락당(

낙남헌(

2. 2. 대한제국 시기 및 일제강점기

대한제국 시기 화성행궁은 경기도 관찰부, 수원 군청, 자혜의원, 학교 등으로 사용되면서 용도가 변경되었다. 1910년 8월 일제강점기 이후에는 낙남헌을 제외한 대부분의 시설이 일제의 민족문화 및 역사 말살 정책, 병원 및 학교 건물 증개축 등으로 파괴되었다.[2]2. 3. 복원

대한제국 시기 수원 화성행궁은 경기도 관찰부, 수원 군청, 자혜의원, 학교 등으로 사용되며 용도가 변경되었다. 1910년 8월 일제강점기 이후에는 낙남헌을 제외한 대부분의 시설이 일제의 민족문화 및 역사 말살 정책, 병원 및 학교 건물 증개축 등으로 파괴되었다. 1980년대 말 지역 시민들이 복원추진위원회를 구성하여 복원 운동을 적극적으로 펼쳤다. 그 결과, 화성 축성 200주년인 1996년 복원 공사가 시작되어 2003년 10월 482칸 규모의 1단계 복원이 완료되어 일반에 공개되었다.[2] 이후 객사인 우화관, 별주, 장춘각을 비롯한 나머지 94칸에 대한 2단계 복원까지 마치면서 2024년 4월 24일 복원이 완료되었다.3. 주요 시설

화성행궁의 주요 시설은 기능과 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

'''정문 및 출입문'''

- '''신풍루''': 화성행궁의 정문이다. 1795년 정조는 '신풍'이라는 새로운 이름으로 고치고 백성들에게 쌀을 나누어 주는 행사를 열었다. 가운데 문은 임금만 다닐 수 있는 어도(御道)였다.

- '''좌익문''': 행궁에 이르는 두 번째 문으로, '곁에서 돕는다'는 뜻을 가지고 있다.

- '''중양문''': 궁궐 건축의 삼문(三門) 설치 형식에 따라 행궁의 정전인 봉수당을 바로 앞에서 지키는 역할을 하는 내삼문(內三門)이다.

'''중심 건물'''

- '''봉수당''': 화성행궁의 정전이자 화성유수부의 동헌 건물로, 1795년 혜경궁 홍씨의 회갑연(진찬례)이 열렸던 곳이다.

- '''장락당''': 혜경궁의 침전으로, 정조가 혜경궁의 만수무강을 기원하며 지은 이름이다.

- '''복내당''': 행궁의 내당으로 정조가 행차 시에 머물던 곳이다. '복은 안에서 생겨나는 것이다'라는 뜻을 가지고 있다.

- '''유여택''': 평소에는 화성유수가 기거하다가 정조가 행차 시에 머물며 신하들을 접견하는 건물이다.

'''부속 건물'''

- '''경룡관''': 장락당의 바깥문으로 사용했던 부속 건물이다. '경룡'이란 제왕을 상징하는 큰 용을 뜻한다.

- '''낙남헌''': 일제강점기에 화성행궁이 철거될 당시 훼손되지 않고 유일하게 남은 건물이다. 1795년 을묘원행 때 각종 행사가 이곳에서 치러졌다.

- '''노래당''': 정조가 왕위에서 물러나 노후생활을 꿈꾸며 지었다는 건물로, 여러 행사 도중 휴식을 취하는 데 사용하였다.

- '''득중정''': 활을 쏘기 위해 세운 정자이다. 정조가 1790년에 새로 만들어진 이 정자에서 활을 네 발 쏘아 네 발 모두 맞힌 것을 기념하여 '득중정'이라고 하였다.

'''관리 시설'''

- '''집사청''': 궁궐의 액정서(掖庭署, 국왕이 쓰는 붓과 먹, 벼루 등을 보관하며 대궐 안의 열쇠를 간수하고 여러 가지 설비, 비품을 관리하는 관청)와 같이 잡다한 사무를 보던 집사들이 사용하던 건물이다.

- '''서리청''': 문서의 기록 및 수령, 발급을 담당하는 아전들이 사용하는 건물이다.

- '''비장청''': 화성 유수부의 비장들이 사용하던 건물이다.

- '''외정리소''': 1795년에 있을 을묘원행에서 치를 각종 행사를 준비하기 위하여 설치한 임시 기관이었다.

'''군사 시설'''

- '''북군영''': 장용영 외영의 기마병이었던 친군위(親軍衛)가 숙위하던 건물이다.

- '''남군영''': 북군영과 같이 장용외영 친군위가 주둔하며 경비하던 건물이다.

'''기타 시설'''

- '''미로한정''': 행궁 후원(後苑)에 만든 정자이다. '장래 늙어서 한가하게 쉴 정자'라는 뜻이다.

- '''내포사''': 행궁 뒷담 안쪽 기슭에 있던 건물로, 온돌 1칸이 놓여 있었다.

3. 1. 정문 및 출입문

신풍루(新豐樓)는 화성행궁의 정문으로, 1790년(정조 14년)에 누문 6칸을 세우고 진남루(鎭南樓)라 하였다. 1795년 정조는 신풍루로 고치라고 명하여 조윤형에게 다시 편액을 쓰게 하였다. '신풍'이란 이름은 한 고조가 '풍 땅은 새로운, 또다른 고향'이라고 한 고사에서 유래한 것으로, 정조에게 있어 화성은 고향과 같은 고장이라는 의미로 편액을 걸게 한 것이다. 1795년에 정조가 행차했을 때 신풍루 앞에서 정조가 친히 화성부의 백성들에게 쌀을 나누어 주고 굶주린 백성에게는 죽을 끓여 먹이는 진휼 행사가 벌어지기도 하였다. 가운데 문은 어도(御道)로, 임금만 지나갈 수 있다.

좌익문(左翊門)은 내삼문(內三門)을 바로 앞에서 도와 행궁을 지키는 중삼문(中三門)으로 1790년 3칸 규모로 완공하였다. 행궁의 본전인 봉수당(奉壽堂)에 이르는 두번째 문으로 중양문(中陽門) 앞에 있다. 문의 이름인 ‘좌익(左翊)’은 '곁에서 돕는다'는 뜻이며, 편액은 정조의 명으로 정동준(鄭東浚)이 썼다. 남쪽 행각의 끝은 외정리소와 연결된다.

중양문(中陽門)은 궁궐 건축의 삼문 설치 형식에 따라 행궁의 정전인 봉수당을 바로 앞에서 가로막아 굳게 지키는 역할을 하는 내삼문(內三門)이다. 1790년(정조 14)에 완성되었고, 가운데의 정문과 좌우의 협문이 있고 좌우로 행각을 두어 출입을 통제하였다. 1795년 봉수당 진찬례 때 봉수당 앞으로는 정조와 혜경궁을 비롯한 왕실의 종친과 대신들이 자리하였고, 중앙문 밖으로 대문을 활짝 열어 승지와 사관, 각신이 반열을 이루었던 바 있다.

3. 2. 중심 건물

봉수당(奉壽堂)은 화성행궁의 정전이자 화성유수부의 동헌 건물로 장남헌(壯南軒)이라고도 한다. 1795년에 혜경궁 홍씨의 회갑연 '진찬례'를 이 건물에서 거행하였다. 정조는 혜경궁의 장수를 기원하며 '만년(萬年)의 수(壽)를 받들어 빈다'는 뜻인 봉수당이라는 당호를 지어 조윤형으로 하여금 현판을 쓰게 하였다. 진찬례는 조선 최대의 궁중 행사로 당시 커다란 화제거리였으며, 왕실의 종친과 신하들 외에도 많은 사람들이 참여하였다. 이 건물은 1789년(정조 13) 8월 19일 상량하고 9월 25일 완공되었다. 일제강점기에 병원 건물을 신축하면서 파괴된 봉수당은 1997년에 복원되었다.

장락당(長樂堂)은 혜경궁의 침전이다. 전한의 도읍인 장안성의 궁전이자 한나라 태후의 거처였던 '장락궁'에서 이름을 따 온 것으로, 정조가 혜경궁의 만수무강을 기원하며 편액을 직접 써서 걸었다. 1794년(정조 18) 화성 서역 중에 완성되었으며, 봉수당 남쪽에, 동향으로 세워졌다. 봉수당의 서남쪽 지붕과 겹쳐 있다. 1795년(정조 19) 을묘원행 시에 혜경궁은 이곳에 머물렀다.

복내당(福內堂)은 행궁의 내당으로 정조가 행차시에 머물던 곳이며 장락당 남쪽에 있다. 좌우 건물 두 채로 이루어져 있다. 복내당의 이름은 '복은 안에서 생겨나는 것이다'라는 뜻이다. 1790년(정조 14)에 수원부 신읍치소의 내아(內衙)로 건립하였고, 1794년(정조 18)에 세웠다.

유여택(維與宅)은 평소에 화성유수가 기거하다가 정조가 행차시에 머물며 신하들을 접견하는 건물이다. 복내당 동쪽 행각과 외정리소 사이에 있다. 유여택이라는 이름은 『시경』 중에서 주나라 천명을 받아 나라를 크게 하고 집을 주었다는 데서 따온 것으로, 정조의 입장에서는 화성 유수를 임명하여 내려보내는 곳이라는 의미가 된다. 원래 유여택은 1790년(정조 14년)에 건립되어 은약헌(隱若軒)이라 하였다가 1796년에 증축하면서 유여택으로 이름을 바꿔 달았다. 건물은 동향으로 왼쪽에 공신루(供宸樓) 1칸을 덧붙여 휴식 공간을 마련하였다. 1795년 행차 시에 정조는 유여택에서 각종 행사에 대한 보고를 받고 하교를 내렸다.

3. 3. 부속 건물

경룡관(景龍館)은 장락당의 바깥문으로도 사용했던 부속 건물이다. '경룡'이란 제왕을 상징하는 큰 용을 뜻하는 것으로, 당 태종이 거처한 궁궐 이름에서 따 왔다. 정조는 당 태종의 궁궐 이름을 차용한 이 건물에서 휴식을 취하며 조선의 태평성세를 구현하고자 하였다.

1794년(정조 18)에 2층 구조로 만들었다. 건물의 2층은 모두 마루를 깔아 누마루를 만들고 1층은 널문 3칸을 만들어 지락문(至樂門)이라 이름 붙였다.

낙남헌(洛南軒)은 일제 강점기에 화성행궁이 철거될 당시 훼손당하지 않고 그대로 남은 유일한 건축물이다. 낙남헌이라는 이름은 후한의 광무제가 낙양으로 도읍을 옮기고 궁궐 이름을 '남궁(南宮)'이라 한 것에서 따온 것이다. 1795년(정조 19) 을묘원행 때 각종 행사가 이곳 낙남헌에서 치러졌다. 정조는 혜경궁 홍씨의 회갑연을 기념하여 군사들의 회식과 양로연을 여기서 하였고, 특별 과거시험을 치러 문과 5명과 무과 56명을 선발하였는데, 급제자에게 합격증을 내려 주는 행사까지 여기서 하였다.

1794년(정조 18)에 완공되었다.

노래당(老來堂)은 정조가 왕위에서 물러나 노후생활을 꿈꾸며 지었다는 건물로, 낙남헌과 득중정에서 열리는 여러 행사 도중 휴식을 취하는 데 사용하였다. 화성 행궁의 정당인 봉수당에서 오른쪽으로 돌아가면 나오는데, 곱은 ㄱ자형으로 배치한 초익공(初翼公) 양식 팔작지붕집이다. 1794년 행궁을 증축할 때 5량 7칸 규모로 새로 지었으며, 편액은 채제공이 썼으나 전하지 않는다. 북쪽으로 낙남헌과 이어져 있고, 남쪽으로는 득중정과 통한다.

노래(老來)란 말은 '늙는 것은 운명에 맡기고 편안히 살면 그곳이 고향이다'라는 당나라 시인 백거이의 시에서 따온 것이다.

득중정(得中亭)은 활을 쏘기 위해 세운 정자이다. 정조는 행차 시에 매번 활쏘기를 하였는데, 1790년(정조 14)에 새로 만들어진 이 정자에서 활을 네 발 쏘아 네 발 모두 맞히고는 이를 기념하여 '득중정'이라고 하였다. 득중정은 "활을 쏘아 맞으면 제후가 될 수 있고, 맞지 않으면 제후가 될 수 없다(射中 則得爲諸侯 射不中 則不得爲諸侯)"라고 한 구절에서 '득'자와 '중'자를 따서 붙인 것이다. 편액은 정조가 직접 써서 걸었고, 상량문은 홍양호가 짓고 썼다.

3. 4. 관리 시설

집사청(執事廳)은 궁궐의 액정서(掖庭署, 국왕이 쓰는 붓과 먹, 벼루 등을 보관하며 대궐 안의 열쇠를 간수하고 여러 가지 설비, 비품을 관리하는 관청)와 같이 잡다한 사무를 보던 집사들이 사용하던 건물이다. 신풍루를 지나자마자 오른쪽에 있으며, 좌익문 밖 동북 담 안에 있다. 1789년(정조 13)에 세워졌으나, 일제강점기 때 완전히 파괴되었다가 2002년 7월에 건물 두 채로 복원되었다.

서리청(書吏廳)은 문서의 기록 및 수령, 발급을 담당하는 아전인 서리들이 사용하는 건물이다. 비장청 앞에 위치해 있으며 남향 건물이다. 예전의 금도청(禁盜廳) 건물을 이청으로 쓰게 하고, 그 건물을 증축해서 사용하였다. 1795년 을묘원행 때는 수라간으로 사용하기도 하였다.

비장청(婢將廳)은 화성 유수부의 비장들이 사용하던 건물로 외정리소 앞에 있는 남향 건물이다. 비장은 관찰사나 절도사 등 지방관이 데리고 다니던 막료로, 조선 후기에는 방어사를 겸한 수령까지 모두 비장을 거느리는 것을 관례화하여 민정 염탐을 시키기도 하였다. 원래는 1789년(정조 13)에 세웠는데 1796년(정조 20)에 서리청 건물을 수리하고 비장청으로 변경하여 사용하였다.

외정리소(外整理所)는 1795년에 있을 을묘원행에서 치를 각종 행사를 준비하기 위하여 1794년 12월에 설치한 임시 기관이었다. 화성 성역이 끝난 후 외정리소라 명명하고 역대 임금이 행차할 때 행사를 준비하는 관청이 되었다. 처음의 정리소는 장용영 내영에 있었는데 1796년에 행궁이 완성되면서 유여택 앞에 외정리소를 세우고 '외정리아문(外整理衙門)'이란 편액을 달았다. 외정리사는 호조판서가 겸임하는 것이 상례였으나 화성에서는 화성 유수가 겸직하였다.

3. 5. 군사 시설

북군영은 장용영 외영의 기마병이었던 친군위(親軍衛)가 좌우 각 100명씩 입직 숙위하던 건물이다. 신풍루를 마주보는 쪽에 우측에 위치한다. 1798년(정조 22) 장용외영 군영의 개편에 따라 좌, 우열은 폐지하고 1, 2, 3번의 입번 순서를 정하여 매년 각 100명씩 양 군영에 나누어 배치하였다.

1789년(정조 13)에 처음 건립되었고, 1794년(정조 18) 좌우에 익량을 증축하여 모두 62칸 규모를 갖추었다.[1]

남군영은 북군영과 같이 장용외영 친군위 200명이 주둔하며 경비하던 건물이다. 신풍루를 마주보는 쪽에서 좌측에 위치한다.

1789년(정조 13년)에 처음 건립되었고, 1794년에 증축되었다.[2]

3. 6. 기타 시설

미로한정(未老閒亭)은 행궁 후원(後苑)에 만든 정자이다. 후원 서쪽 담 안에 있었는데, '장래 늙어서 한가하게 쉴 정자'라는 뜻이다. 노래당과 함께 갑자년(1804)에 세자에게 양위(讓位)하고 화성으로 가리라던 정조의 뜻이 담긴 이름이다.

1790년(정조 14)에 세워졌는데 1칸 6각정으로 '육면정(六面停)'이라고도 한다.

내포사(內鋪舍)는 행궁의 뒷담 안 왼쪽 기슭의 미로한정 북쪽 59.4m쯤 거리에 있었다. 높이는 2.32m이다. 다만 온돌 1칸만을 놓았으며, 앞으로 반 칸을 물려서 벽돌을 깔았다.

1796년(정조 20) 9월 9일에 준공되었다.

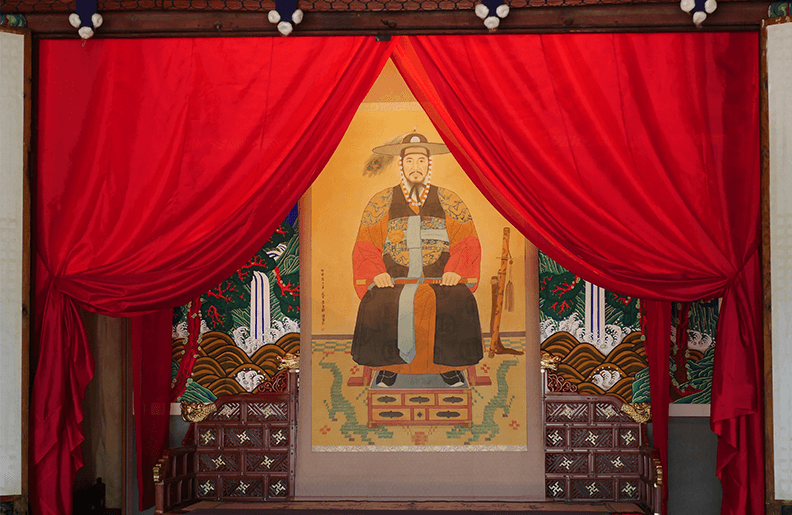

4. 화령전

사적 제115호인 화령전(華寧殿)은 1801년(순조 원년) 정조대왕의 뜻을 받들어 화성행궁 옆에 세운 건물로 정조의 초상화를 모셔놓은 영전(影殿)이다. 영전은 제사를 지내기 위해 신위를 모신 사당과는 구별되는 건물로, 선왕의 초상화를 모셔놓고 살아있을 때와 같이 추모하던 곳이다. 화성에서 ‘화’자와 『시경』의 ‘돌아가 부모에게 문안하리라[歸寧父母]’라는 구절에서 ‘령’자를 따서 이름 붙였다. 화령전은 정조대왕의 뜻을 받들어 검소하면서도 품격 있게 만든 조선시대의 대표적 영전이다.[1]

5. 우화관

우화관(于華館)은 화성행궁 장남헌 북쪽에 있었던 객사 건물이다. 객사는 왕을 상징하는 전패를 봉안하는 공간으로, 지방관이 정기적으로 의례를 거행하는 장소인 동시에 해당 지역을 방문하는 관원의 숙소로 사용되었다. 대한제국 시기에 수원공립보통학교가 객사 자리에 위치하였다. 이 학교의 후신인 신풍초등학교는 2013년에 광교신도시로 이전하였으며, 2013년 현재 우화관 복원 공사가 진행중이다.

6. 현재

1989년 12월 25일 경기도 기념물 제65호로 지정되었다가, 2007년 6월 8일 사적으로 승격 지정되었다.[3] 매주 화요일부터 일요일까지 오전 11시부터 30분 동안 무예24기 보존회가 무예 시범을 보인다.

참조

[1]

웹인용

화성행궁 : 수원관광 (HOME) → 수원화성 → 화성행궁

https://www.suwon.go[...]

2018-11-08

[2]

웹인용

화성행궁 : 수원관광 (HOME) > 수원화성 > 화성행궁

https://www.suwon.go[...]

2019-10-29

[3]

웹인용

문화재청고시제2007-36호(국가지정문화재[사적]지정)

http://gwanbo.mois.g[...]

대한민국 관보

2019-10-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com