신안 해저유물 매장해역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신안 해저유물 매장해역은 1975년 전라남도 신안군 증도면 앞바다에서 어부가 도자기를 발견하면서 알려진 난파선에서 발견된 유물 매장 해역이다. 1976년부터 1984년까지 11차례에 걸쳐 대한민국 정부 주도로 발굴 조사가 진행되었으며, 대한민국 최초의 해저 발굴 조사로 한국 수중고고학의 시작을 알렸다. 이곳에서는 2만 3천여 점의 유물이 출토되었는데, 중국 롱취안요 청자가 가장 많았고, 고려청자, 동전, 자단목, 약재 등 다양한 유물이 발견되었다. 이 유물들은 국립중앙박물관 특별전을 통해 전시되었으며, 한국의 수중 고고학 발전에 기여했다. 또한, 이 해역의 유물 발굴을 계기로 1983년 문화재보호법이 개정되고, 수중 문화재 보호 및 조사에 관한 법률이 제정되는 등 관련 법규가 정비되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신안군의 문화유산 - 신안 흑산도 상라산성

신안 흑산도 상라산성은 흑산도 읍동마을을 수호하고 통일신라 시대부터 고려 시대까지 해상 교류의 중요성을 보여주는 자연 지형을 활용한 한국 전통 산성이다. - 1323년 - 뇌테보리 화약

뇌테보리 조약은 1323년 스웨덴과 노브고로드 간에 체결되어 스웨덴-노브고로드 전쟁을 종식시키고, 노브고로드가 3개의 카렐리아 교구를 스웨덴에 양도하며 핀란드 지역으로의 스웨덴 영향력 확대를 가져온 조약이다. - 중국의 배 - 샹양훙

샹양훙은 다양한 모델을 가진 선박으로, 1978년 건조된 샹양훙 09는 중국 최초의 원양 연구선이며, 샹양훙 21은 첩보 활동 의혹을 받기도 했고, 샹양훙 14는 645형 해양 조사선으로 분류된다.

| 신안 해저유물 매장해역 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 국가 | 원나라 |

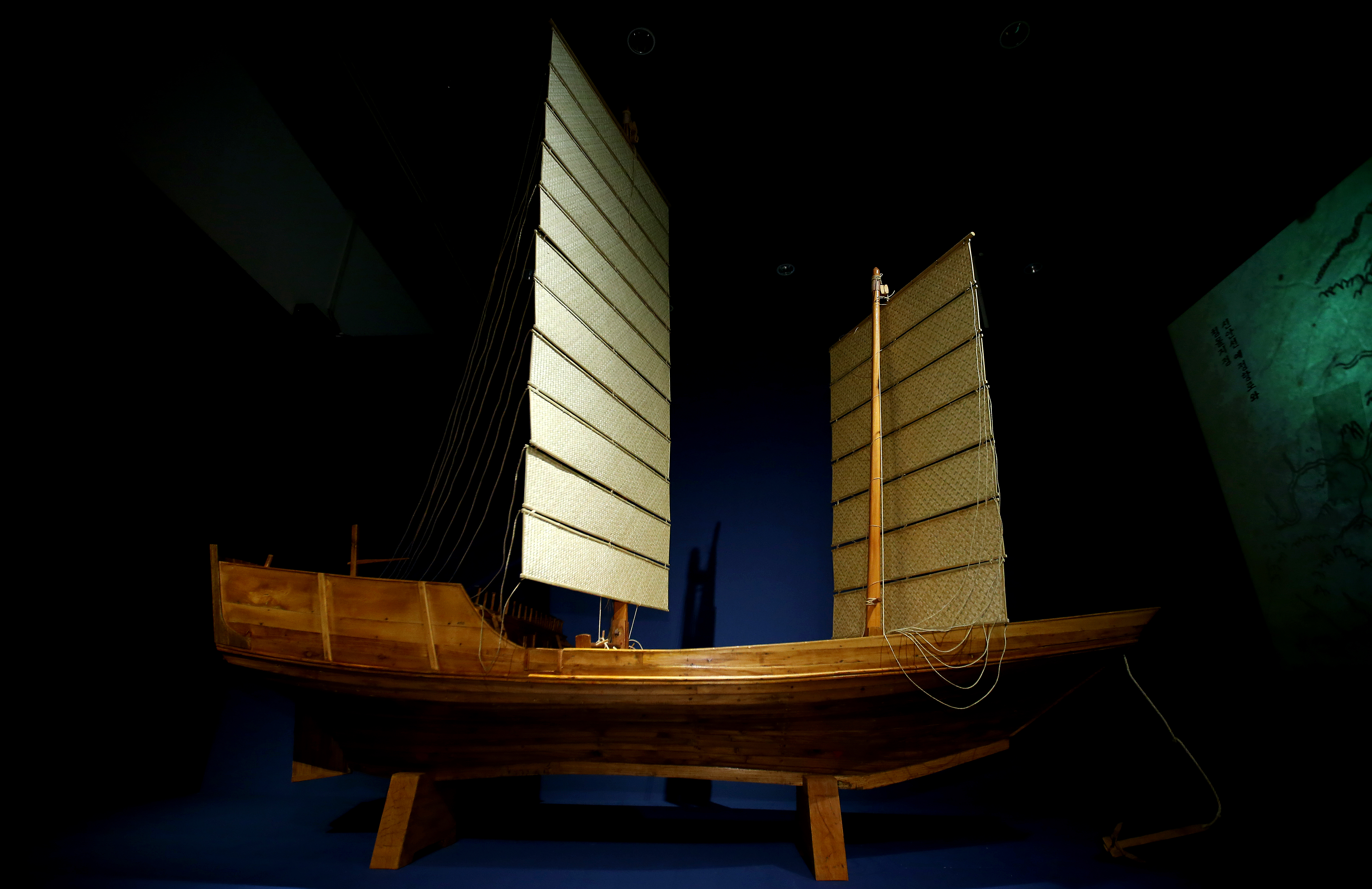

| 종류 | 화물선 |

| 침몰 시기 | 1323년경 |

| 특징 | 선체 일부가 박물관에 전시됨 |

| 제원 | |

| 길이 | 32m |

| 폭 | 10m |

| 화물 적재량 | 약 200톤 |

| 발견 위치 | |

| 위치 | 전라남도 신안군 증도면 방축리 해상 |

| 문화재 지정 정보 | |

| 명칭 | 신안 해저유물 매장해역 |

| |

| 국가 | 대한민국 |

| 유형 | 사적 |

| 지정 번호 | 274 |

| 지정일 | 1981년 6월 16일 |

| 주소 | 전라남도 신안군 증도면 방축리 해상 |

| 소유 | 국유 |

| 면적 | 12.56km2 |

2. 역사

1975년, 신안군 증도면 방축리 앞바다에서 한 어부가 도자기 6점을 발견하면서 유적의 존재가 처음 알려졌다. 어부가 이듬해 1월 도자기를 신안군청에 신고했고, 그 해 10월부터 발굴이 시작됐다.[11] 1975년 8월 25일, 신안 한국 해역 임자도 근처에서 대한민국 어선이 그물에 걸린 여러 도자기 유물을 인양하면서 난파선이 발견되었다.[1][2]

1976년 여름부터 대한민국 문화부와 대한민국 해군의 지원을 받아 대한민국 고고학자들이 이 지역에서 일련의 해양 발굴 프로젝트를 시작했다.[1] 1976년부터 1984년까지 11차례에 걸쳐 대한민국 정부 주도로 발굴 조사가 진행되었다.[12] 이는 대한민국 최초의 해저 발굴 조사였으며, 이를 통해 대한민국 수중고고학이 시작되었다.[13]

침몰선은 동경 126도 5분 6초, 북위 35도 1분 15초 지점, 수심 약 20미터에 위치해 있었다. 10월 15일 신안군의 선박으로 현장을 조사했고, 10월 16일 발굴 조사를 실시했다. 문화재청은 국방부에 협조를 요청하여 조사가 진행되었다. 예비 조사 단계에서 약 2000점의 유물이 인양되었기 때문에 당국은 중요성을 인식하고, 대한민국 해군도 참여하여 잠수 작업은 수중 폭파에 의해 이루어졌다.

현장은 다도해로 조류가 거셌으며, 보통 5노트에 달했고, 완만한 때에도 2.5노트였다. 반도의 서해안이 황해에 면해 있기 때문에, 해중 시야는 좋지 않았다. 조류로부터 작업자를 보호하고 유물의 발견 장소를 구분하기 위해 한 변이 2미터인 정사각형 철제 틀을 침몰시켰다.

1976년 10월과 1977년 5월부터 7월까지 세 차례에 걸쳐 문화재청과 해군, 고고학자, 역사학자, 미국에서 초빙한 수중 고고학 전문가 등이 참여한 조사가 이루어졌다. 1977년 시점에서 인양된 유물은 도자기 6000점, 금속 제품 및 목조 제품 400점, 동전 10만 개에 달했으며, 1977년 10월에는 국립중앙박물관에서 신안 해저 유물전이 개최되었다.

충남대학교 및 서울대학교 공과대학 등의 연구자들의 분석에 의해, 적재 화물은 중국의 것이 중심이며, 선체의 구조에서도 중국 계통의 배임이 밝혀졌다. 1977년 소수이긴 하지만 고려청자가 발견되었고, 1978년 조사에서는 일본의 물건과, 중국인의 특징을 가진 두개골도 발견되었다. 조사는 1984년까지 11차례에 걸쳐 진행되었고, 짐표인 목간 등도 발견되어 특정 작업이 진행되었다.

1981년 6월 16일 일자로 대한민국의 사적 제274호 "송·원대 유물매장해역"으로 지정[14]되었다가, 2011년 7월 28일 "신안 해저유물 매장해역"으로 명칭이 변경되었다.

2. 1. 발굴 과정

1975년 8월 25일, 대한민국 어선이 신안 한국 해역 임자도 근처에서 그물에 걸린 여러 도자기 유물을 인양하면서 난파선이 발견되었다.[1][2] 1976년 여름부터 대한민국 문화부와 대한민국 해군의 지원을 받아 한국 고고학자들이 해양 발굴 프로젝트를 시작했다.[1]1975년 7월, 신안군 지도의 도덕도에서 약 2km 떨어진 해역에서 발견된 이 난파선은, 어업 종사자가 6개의 도자기를 인양하여 신안군에 보고하면서 알려졌다. 1976년 1월 대한민국 문화재청에 보고되었으나, 처음에는 가짜 도자기로 여겨졌다. 그러나 도자기를 양도받은 자가 고미술상에게 가져가면서 관계자들이 주목하게 되었고, 1976년 10월부터 문화재청의 조사가 시작되었다.

침몰선은 동경 126도 5분 6초, 북위 35도 1분 15초 지점, 수심 약 20미터에 있었다. 10월 15일 신안군의 선박으로 현장 조사를, 10월 16일 발굴 조사를 실시했다. 문화재청은 국방부에 협조를 요청하여 조사가 진행되었다. 예비 조사에서 약 2000점의 유물이 인양되자 당국은 중요성을 인지하고, 대한민국 해군이 참여하여 수중 폭파를 통해 잠수 작업을 진행했다.

문화재청, 해군, 고고학자, 역사학자, 그리고 미국에서 초빙한 수중 고고학 전문가 등이 참여한 조사는 1976년 10월과 1977년 5월부터 7월까지 세 차례에 걸쳐 이루어졌다.

현장은 다도해로 조류가 보통 5노트에 달했고, 완만할 때에도 2.5노트로 거셌다. 황해에 면한 반도의 서해안 특성상 해중 시야는 좋지 않았다. 작업자를 보호하고 유물 발견 장소를 구분하기 위해 한 변이 2미터인 정사각형 철제 틀을 침몰시키기도 했다. 1977년 당시 인양된 유물은 도자기 6000점, 금속 제품 및 목조 제품 400점, 동전 10만 개에 달했으며, 1977년 10월에는 국립중앙박물관에서 신안 해저 유물전이 개최되었다.

충남대학교 및 서울대학교 공과대학 등의 연구자들은 적재 화물이 중국의 것이 중심이며, 선체 구조 또한 중국 계통의 배임을 밝혀냈다. 1977년 소수이지만 고려청자가 발견되었고, 1978년 조사에서는 일본 물건과, 중국인 특징을 가진 두개골도 발견되었다. 조사는 1984년까지 11차례에 걸쳐 진행되었으며, 짐표인 목간 등이 발견되어 특정 작업이 진행되었다.

3. 유물

신안 해저유물 매장해역에서는 총 23,024점의 유물이 출토되었다.[12] 유물은 수심 20m 안팎의 개펄 바닥에 묻혀 있었으며, 산소 공급이 적어 비교적 양호한 상태를 유지했다.[12]

가장 많은 짐은 도자기로, 약 21,000점에 달했다. 이 중 롱취안요의 롱취안 청자/龙泉青瓷중국어가 10,627점(56%)으로 가장 많았고, 징더전의 백자·청백자가 약 4,100점(21%), 푸젠 성의 백자·청백자가 약 1,650점(8.8%)이었다. 그 외에 젠요/建窑중국어의 톈무다완, 칠리진요/칠리진요중국어와 지저우요/지저우요중국어의 자기, 화북의 츠저우요 자기, 고려의 고려청자도 있었다.[12] 도자기의 산지는 허베이 성에서 광둥 성까지 광범위하며, 당시 중국 전역의 주요 제품이 실려 있었다. 특히 롱취안 청자는 물빛 청자로 문양 등의 장식이 적은 유형과, 녹색으로 장식이 많은 유형으로 나뉘는데, 후자가 대다수였다. 이는 훗날 일본에서 덴류지 청자 (天龍寺青磁)라고 불리게 된다.

일본 상류층 귀족이 다도와 꽃꽂이, 향 피우기, 장식을 위해 수입한 도자기와 향로, 금속공예품의 비중이 높았다.[18] 발굴된 도자기 중 고려청자 7점에 대해 학자들은 중국으로 수출됐다가 항저우 일대를 방문한 일본인이 다시 사들인 것으로 추정하고 있으며, 14세기 동아시아에서 고려청자가 주요 교역품이었음을 알 수 있다.[17]

동전(동화)은 총 무게 28톤에 달하며, 다양한 시대의 것들이 섞여 있었다. 주로 송나라 정부가 발행한 송전이었으며, 가장 새로운 것은 원나라 정부가 발행한 지대통보(至大通寶)(1310년)였다.[12]

고급 목재 자단목과 채워진 동전은 배의 무게중심을 잡는 역할을 하였다. 자단목은 1.8m 전후로 잘린 약 1000개가 적재되어 있었다. 후추, 계피, 헤뇨보쿠, 생강 등 약재로 사용되는 식물들도 발견되었다.[12]

화물과 함께 권리자의 이름이나 내용물을 기록한 목간도 다수 발견되었다. "동복사 공용(공물)"과 "강사 사"의 목간이 가장 많았는데, 동복사는 일본의 불교 사찰로, 이 배를 보냈다는 것을 나타낸다.[15][16][17]

그 외, 청동 잔과 같은 금속 제품 약 700점, 벼루와 맷돌과 같은 석제품, 유리 제품, 서화의 족자, 은정 등이 있었다. 금속 제품과 칠기에는 유교의 예기 등도 있어 실용성 외에 문화적인 동기로 운반된 물품도 있었다. 또한, 일본산 품목으로 동경(와경), 세토야키, 장기 말, 칠기, 병자, 나막신, 일본도의 (칼)자루 장식 등이 있어 일본인 승객이나 승무원이 있었다는 것도 알 수 있다.

3. 1. 주요 유물

신안 해저유물 매장해역에서는 2만여 점의 도자기가 발굴되었는데, 용천요에서 생산된 청자가 60%를 차지한다.[15] 징더전의 백자와 청백자, 푸젠성의 백자와 청백자도 발견되었다.[15] 특히 용천요 청자는 일본에서 긴타이 청자(きぬたせいじ)와 덴류지 청자(天龍寺青磁)로 불리며 선호되던 품목이었다.[15][17] 건요의 톈무다완도 있었다. 이 외에도 고려청자 7점이 발견되었는데, 학자들은 고려에서 중국으로 수출되었다가 일본인이 다시 구매한 것으로 추정하고 있다.[17]동전(동화)은 800만 개가량, 무게로는 28톤이 발견되었으며, 대부분 송나라 시대의 동전이었다.[15][12] 가장 늦은 시기의 동전은 1310년 원나라에서 발행된 지대통보였다.[15][12]

고급 목재인 자단목이 다량 발견되었으며, 배의 무게 중심을 잡는 역할을 한 것으로 보인다.[15] 이 외에도 후추, 계피, 크로톤, 생강등의 한방 약재와 은행, 행인, 여지, 밤, 호두, 개암과 같은 식물의 종도 발견되었다. [15][12]

화물과 함께 권리자의 이름이나 내용물을 기록한 목간이 다수 발견되었다. 일본 도호쿠지(東福寺), 하카타 쇼텐지(承天寺) 등 사찰 이름이 적힌 목간도 있었다.[16][17]

장기판, 일본도, 나막신 등 일본 관련 유물도 발견되어 일본인이 승선했음을 보여준다.[13] 그외에 금속 제품, 석재품, 유리 제품, 서화, 족자, 은정도 발견되었다.[15][12]

4. 시대적 배경

고려 후기, 원나라의 간섭을 받던 시기에는 원나라와 문화적, 경제적으로 영향을 받았으며, 해상 무역도 활발하게 이루어졌다. 몽골의 일본 침략 이후, 1294년 쿠빌라이 칸이 사망하고, 테무르 칸이 즉위하면서 일본 공격 계획은 중단되었다. 고려와 원은 정식 국교는 없었지만, 일본과 원나라의 교류가 활발해졌다.

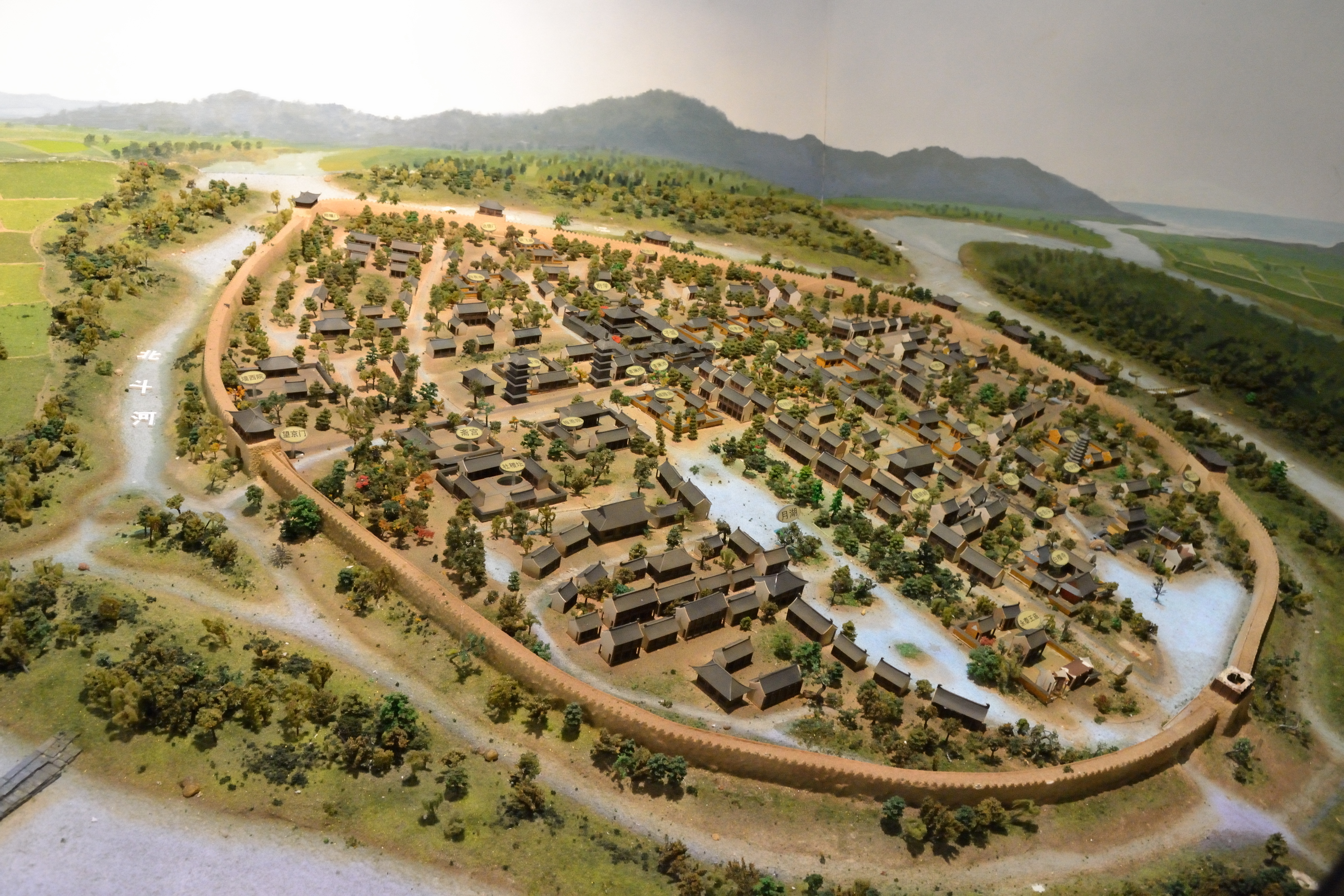

일본에서는 하카타, 중국에서는 칭위안을 현관으로 교류가 이루어졌다. 몽골의 일본 침략의 홍안의 역(1281년) 이후, 일원은 상호 경계 태세를 갖게 되어 무역선과 인적 교류도 수년간 중단되었다. 1292년에는 세 번째 일본 공격이 계획되었으나, 1294년에 황제 쿠빌라이 칸이 사망하고, 다음 대에 테무르 칸이 즉위하면서 계획은 중단되었다. 일원은 정식 국교는 없었지만 교류가 활발해졌다.

4. 1. 한국

고려 후기, 원나라의 간섭을 받던 시기에는 원나라와 문화적, 경제적으로 영향을 받았으며, 해상 무역도 활발하게 이루어졌다. 몽골의 일본 침략 이후, 1294년 쿠빌라이 칸이 사망하고, 테무르 칸이 즉위하면서 일본 공격 계획은 중단되었다. 고려와 원은 정식 국교는 없었지만, 일본과 원나라의 교류가 활발해졌다.4. 2. 중국 (원나라)

원은 해상 무역을 중시했으며, 닝보(칭원)는 남북 해운의 허브에 위치한 중요한 항구였다. 일본과의 무역은 공식적으로는 제한되었지만, 민간 무역은 활발하게 이루어졌다. 13세기 송나라 시대부터 도자기 수출이 활발해져 청자, 백자, 청백자가 수출되었으며, 14세기 원나라 시대에는 청화자기도 더해져 아시아와 아프리카 각지로 운반되었다. 일본으로 향하는 도자기에는 롱취안 요 청자, 징더전 요 청백자, 푸젠 도자기가 중심이었다. 롱취안 청자는 원나라 시대부터 그릇의 대형화와 장식의 증가가 진행되었는데, 이는 큰 접시에 담긴 요리를 나눠 먹는 몽골 제국의 식문화가 영향을 미친 것으로 추정된다.

일본에서는 하카타, 중국에서는 칭위안(닝보)을 현관으로 교류가 이루어졌다. 몽골의 일본 침략 이후, 일원은 상호 경계 태세를 갖게 되었으나 1294년 쿠빌라이 칸이 사망하고, 테무르 칸이 즉위하면서 교류가 활발해졌다. 원은 칭원로의 경비를 강화하면서 무역을 인정했고, 왜인(일본인)은 입성시키지 않고 거래를 했다. 그러나 무역 관리를 엄격하게 하면서 문제점이 증가했는데, 1309년에는 일본에서 온 해상이 칭원의 관리와 대립하여 유황을 사용하여 방화, 칭원성 내 건축물이 4분의 1 가까이 소실되는 사건이 발생했다. 사건 이후 원 정부는 해상 무역에 대한 경계를 강화했다.

4. 3. 일본

가마쿠라 막부 시대에는 하카타가 주요 무역항이었고, 칭위안을 통해 중국과 민간 무역이 활발하게 이루어졌다. 다자이후에 의한 관리 무역은 12세기에 축소되었고, 고료칸은 11세기에 사용되지 않게 되면서 하카타에서의 무역이 번성하였다. 하카타에는 대당가(하카타진당방)라고 불리는 중국인 거리가 건설되었는데, 구시다 신사에서 레이센 공원의 동쪽 부근으로 추정된다. 송나라인들은 하카타에 거주하면서 중국과 일본을 왕래하였으며, 이를 주번무역이라고도 부른다.중국에서 수입된 도자기, 동전 등은 '당물'이라 불리며 다이라노 기요모리의 시대에 급증했고, 끽다 문화도 유입되었다. 13세기에는 당물의 유행으로 물가가 상승했기 때문에, 막부는 1254년(겐초 6년)에 당선(중국 배)을 5척으로 제한하려 했다.

몽골-송 전쟁이후 원나라 시대에도 하카타에는 다수의 무역 상인(해상)이 거주하면서, 닛겐 쌍방의 권력자나 대상인의 대리인으로서 항해를 했다. 겐코(원나라의 일본 침략)로 하카타가 공격을 받은 후에도 무역은 중단을 거치면서 증가했다. 사찰의 조영 비용과 부흥 비용을 조달하기 위해 무역선을 파견했고, 겐코 전보다 파견은 증가했다.

5. 전시 및 영향

신안 해저유물 매장해역에서 발견된 유물은 본래 1978년 국립광주박물관을 건립하고 전용관을 만들어 전시할 예정이었으나, 교류사 전문가의 부재로 유물 인계가 계속해서 미뤄졌다. 1994년 문화재청이 최종 인양한 배의 복원 전시를 위해 목포에 전시관(현 국립해양문화재연구소)을 만들면서 유물은 여러 국립박물관과 문화재청 산하기관으로 나뉘어 소장되었다. 유물의 90% 가량은 수장고에 보관되어 공개가 차단되었으며, 명품 위주 5% 가량의 1000여 점만이 전시되었다.[16][12]

국립중앙박물관은 발굴 40주년을 기념하여 2016년 7월 26일부터 9월 4일까지 "신안해저선에서 찾아낸 것들"이라는 제목의 특별전을 열어 유물을 전시하였다. 이 전시는 일부만을 공개했던 이전 전시와는 다르게 당시에 전시할 수 있는 것들을 모두 모아 최초로 공개하였으며, 국립중앙박물관의 특별전 역사상 가장 많은 수량의 전시였다.[12][15] 2016년 10월 25일부터 2017년 1월 30일까지 국립광주박물관에서도 전시되었다.[18]

발굴은 "한국 고고학 역사상 최초의 수중 발굴"로 묘사되며 "한국 수중 고고학의 도래"를 이끌었다.[1] 신안선 발굴은 한국의 수중 고고학이 발전하는 계기가 되었다. 단일 유적으로는 한국 역사상 최대의 발굴량이며, 한국은 송원대 도자기의 최대 보유국이 되었다.

신안선이 조사 중이던 1983년, 같은 전라남도의 완도군에 있는 약산면 어두리도 해역에서도 침몰선이 발견되었다. 이러한 발견으로 인해 더욱 서해안과 제주도에서의 조사가 활발해졌다.

그전까지의 잠수 작업에서는 해군의 협력을 얻었지만, 국립해양유물전시관은 잠수 전문가 양성을 실시하여 2003년부터 수중 발굴과가 설립되었다. 2007년에는 충청남도태안군의 대섬 해역에서 22,000점에 달하는 고려청자가 발견되었다. 2006년에는 신안선 발굴 조사 개시 30주년으로, 발굴 조사선 씨 뮤제호가 건조되었다. 또한 2014년에는 아시아 최초의 수중 조사 발굴 전문선 누리안호가 건조되었다.[10]

신안 해저 유물 조사 결과는 보고서로 정리되었다. 신안 침몰선의 선체는 완도에서 인양된 침몰선과 함께 국립해양문화재연구소에 전시되어 있다.

; 법 정비

한국에서는 수중 문화재에 대한 관심이 높아지면서 1983년 문화재보호법이 전면 개정되었다. 기존의 문화재보호법(1973년)에서는 대상이 "토지와 그 외의 물건"이었으나, 개정을 통해 "토지·해저 또는 건조물 등"으로 확대되었다. 또한 문화재보호법을 보완하는 "매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률"(2010년)에서는 수중 문화재의 동정 및 발견 구역에 대해 규정하고, 수중 문화재의 조사를 지표 조사와 발굴 조사로 나누어 허가 제도를 마련했다. 수중 문화재 발굴을 수행하는 주체는 국립해양문화재연구소임이 명시되었으며, 지표 조사가 가능한 곳은 문화재청에 등록 또는 허가를 받은 기관으로 제한되었다. 2014년 기준으로 지표 조사를 할 수 있는 기관은 6곳이 있지만, 수중 발굴 조사가 국립해양문화재연구소로 일원화되어 일반 민간 조사 기관에게는 제약이 되는 측면이 있다.

5. 1. 법 정비

한국에서는 수중 문화재에 대한 관심이 높아지면서 1983년 문화재보호법이 전면 개정되었다. 기존의 문화재보호법(1973년)에서는 대상이 "토지와 그 외의 물건"이었으나, 개정을 통해 "토지·해저 또는 건조물 등"으로 확대되었다. 또한 문화재보호법을 보완하는 "매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률"(2010년)에서는 수중 문화재의 동정 및 발견 구역에 대해 규정하고, 수중 문화재의 조사를 지표 조사와 발굴 조사로 나누어 허가 제도를 마련했다. 수중 문화재 발굴을 수행하는 주체는 국립해양문화재연구소임이 명시되었으며, 지표 조사가 가능한 곳은 문화재청에 등록 또는 허가를 받은 기관으로 제한되었다. 2014년 기준으로 지표 조사를 할 수 있는 기관은 6곳이 있지만, 수중 발굴 조사가 국립해양문화재연구소로 일원화되어 일반 민간 조사 기관에게는 제약이 되는 측면이 있다.참조

[1]

웹사이트

The Shinan shipwreck {{!}} Silk Roads Programme. Based on an article from the International Seminar on the Korean Culture and the Silk Roads, 23–25 February 1991. Kyongju and Pusan, Republic of Korea.

https://en.unesco.or[...]

1991

[2]

서적

Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, Volume II: Exchange of Ideas, Religions, and Technologies

https://books.google[...]

Springer

2019-02-13

[3]

논문

Species identification and tree-ring dating of wood boxes excavated from the Shinan shipwreck, Korea

https://www.scienced[...]

2013-01-01

[4]

간행물

Designation of Historic Sites

Minister of Culture and Information, Republic of Korea Gazette No.8868, p. 5

1981-06-19

[5]

논문

A study on the departure port of the Sinan shipwreck—A perspective based on the Chinese ceramic cargo

https://www.scienced[...]

2020-09-01

[6]

논문

Effect of the Acid Degradation of the Shinan Shipwreck on Indoor Air Quality in the Korean National Maritime Museum

https://doi.org/10.1[...]

2020-09-15

[7]

웹사이트

중국동전·꽃병·고려청자…700년 전 신안보물선 만나다

https://news.joins.c[...]

2016-07-26

[8]

웹사이트

바다서 건진 보물 '신안선'… 전모를 드러내다

https://www.chosun.c[...]

2020-07-23

[9]

웹사이트

40년 수장고에 묻어놨던 신안선 보화들 이제야 다 꺼냈다

http://www.hani.co.k[...]

2016-07-28

[10]

웹사이트

水中文化財の発掘調査(国立海洋文化財研究所)

http://www.seamuse.g[...]

[11]

문서

현지 안내문 인용

[12]

웹인용

중국동전·꽃병·고려청자…700년 전 신안보물선 만나다

http://www.joongang.[...]

2016-08-03

[13]

웹인용

신안 해저유물선에 ‘현존 最古’ 日장기판 있었다

http://www.munhwa.co[...]

2016-08-03

[14]

간행물

사적지지정

문화공보부장관, 대한민국 관보 제8868호, 5면

1981-06-19

[15]

웹인용

바다서 건진 보물 '신안선'… 전모를 드러내다

http://news.chosun.c[...]

2016-08-03

[16]

뉴스

40년 수장고에 묻어놨던 신안선 보화들 이제야 다 꺼냈다

http://www.hani.co.k[...]

2016-08-03

[17]

웹인용

650년 넘어 운명처럼 다가온 ‘신안 보물’의 특별한 이야기

http://news.khan.co.[...]

2016-08-03

[18]

뉴스

14세기 침몰한 '신안선'…거대한 보물창고가 열리다(종합)

http://www.yonhapnew[...]

2016-08-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com