오목눈이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

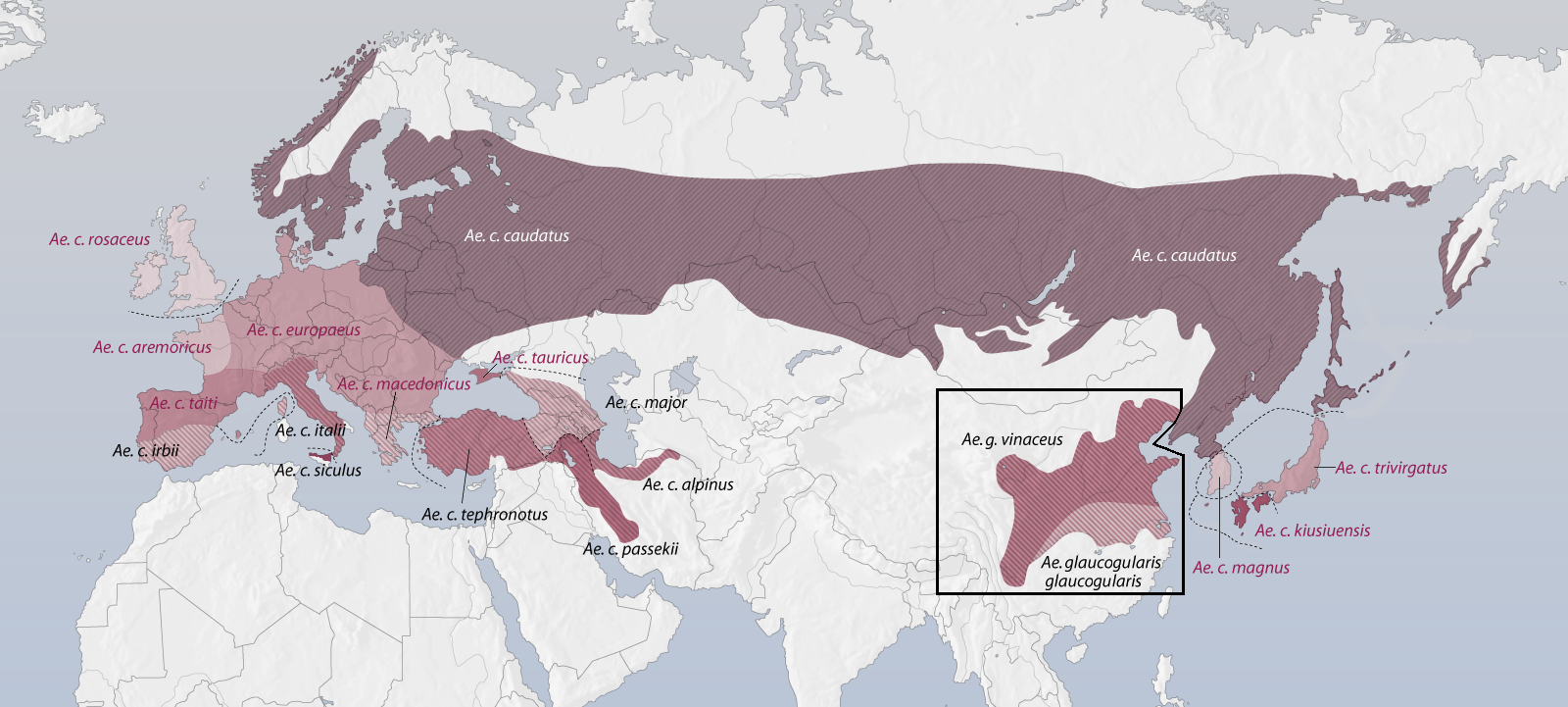

오목눈이는 박새과에 속하는 작은 새의 일종으로, 검은색의 긴 꼬리가 특징이다. 학명은 Aegithalos caudatus이며, 전 세계적으로 19가지 아종이 존재한다. 한국에서는 '오목눈이', 일본에서는 '에나가' 등으로 불리며, 다양한 숲, 공원 등에서 서식한다. 주로 곤충, 씨앗 등을 먹으며, 겨울에는 무리 지어 잠을 자는 습성이 있다. 오목눈이는 현재 멸종 위협이 없는 종으로 분류된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 텃새 - 까치

까치는 까마귀과에 속하는 조류로, 동아시아에 분포하며 흑백의 뚜렷한 색상 대비와 긴 꼬리가 특징이고, 잡식성이며 나뭇가지 등으로 둥지를 짓고, 한국에서는 길조로 여겨지며 높은 지능을 가진 새로 알려져 있다. - 한국의 텃새 - 동박새

동박새는 인도네시아, 일본, 대한민국 등지에 분포하는 몸길이 약 12cm의 작은 새이며, 녹색 깃털과 흰색 눈 테두리가 특징이고, 꽃꿀, 과실, 곤충 등을 먹는 잡식성 조류이다. - 아제르바이잔의 새 - 꿩

꿩은 닭목 꿩과의 새로서 농경지, 초원, 숲 주변에 서식하며, 수컷은 화려한 깃털을, 암컷은 칙칙한 갈색 깃털을 가지며, 한국에는 한국꿩 등이 서식하고, 사냥과 식용으로 이용된다. - 아제르바이잔의 새 - 뻐꾸기

뻐꾸기는 유라시아와 아프리카에 분포하며 한국에는 여름철새로 찾아오는 뻐꾸기과의 새로, '뻐꾹'하는 울음소리와 탁란 습성으로 유명하며, 다양한 문화적 의미를 지니지만 최근 개체 수 감소로 관심 대상종으로 분류된다. - 유럽의 새 - 갈매기

갈매기는 도요목 갈매기과에 속하는 바닷새의 총칭으로, 전 세계 연안과 하구 등에서 서식하며 잡식성으로 다양한 먹이를 섭취하고, 한국에서는 겨울철새이자 여러 지역의 상징 새이기도 하다. - 유럽의 새 - 청둥오리

청둥오리는 북반구에 널리 분포하며 녹색 머리를 가진 수컷과 갈색 깃털의 암컷을 특징으로 하는 오리류로, 잡식성이며 집오리의 조상이고, 사육 및 사냥의 대상이 되기도 하며, 보전 문제가 있는 관심대상종이다.

| 오목눈이 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 조강 |

| 목 | 참새목 |

| 아목 | 참새아목 |

| 하목 | 참새하목 |

| 소목 | 흰턱딱새소목 |

| 상과 | 오목눈이상과 |

| 과 | 오목눈이과 |

| 속 | 오목눈이속 |

| 종 | 오목눈이 |

| 학명 | Aegithalos caudatus |

| 학명 명명자 | Linnaeus, 1758 |

| 일반 정보 | |

| 한국어 이름 | 오목눈이 |

| 영어 이름 | Long-tailed tit |

| 일본어 이름 | 에나가 (柄長) |

| |

| 분포 | |

| 분포 지역 | 유럽 및 아시아 |

| |

| 아종 | |

| 아종 목록 | Aegithalos caudatus caudatus – (Linnaeus, 1758) Aegithalos caudatus rosaceus – Mathews, 1938 Aegithalos caudatus europaeus – (Hermann, 1804) Aegithalos caudatus aremoricus – Whistler, 1929 Aegithalos caudatus taiti – Ingram, W, 1913 Aegithalos caudatus irbii – (Sharpe & Dresser, 1871) Aegithalos caudatus italiae – Jourdain, 1910 Aegithalos caudatus siculus – (Whitaker, 1901) Aegithalos caudatus macedonicus – (Salvadori & Dresser, 1892) Aegithalos caudatus tephronotus – (Gunther, 1865) Aegithalos caudatus tauricus – (Menzbier, 1903) Aegithalos caudatus major – (Radde, 1884) Aegithalos caudatus alpinus – (Hablizl, 1783) Aegithalos caudatus passekii – (Zarudny, 1904) Aegithalos caudatus trivirgatus – (Temminck & Schlegel, 1848) Aegithalos caudatus kiusiuensis – Kuroda, Nagamichi, 1923 Aegithalos caudatus magnus – (Clark, AH, 1907) |

2. 어원

''Aegithalos''는 그리스어 ''aigithalos''에서 유래하며, 박새류를 총칭하는 것이다. 아리스토텔레스는 ''aigithalos''를 세 가지로 나누었는데, 오목눈이는 제2류(산에서 생활하는 꼬리깃이 긴 새)에 속한다. ''Caudatus''는 '긴꼬리를 가진 새'라는 뜻이다.

몸길이는 14cm이며, 이 중 꼬리길이가 8cm로 긴 꼬리가 특징이다. 몸무게는 6~8g이다. 눈앞에서부터 등의 검은 깃털까지 뚜렷한 검은 눈썹선이 이어져 있으며, 뺨은 흰색이다. 눈 위쪽에는 노란 눈테가 있다. 날개는 검은색과 흰색을 띠고, 등은 옅은 분홍색, 배는 흰색이다. 암수는 겉모습이 같아 성별 구분이 어렵다.[10]

오목눈이는 박새과에서 오목눈이과로 분리되었다. 오목눈이과는 오목눈이속(''Aegithalos''), 미국오목눈이속(''Psaltriparus''), 자바오목눈이속(''Psaltria'')의 세 속으로 구성된다.[52] 오목눈이는 전 세계적으로 19가지 아종이 있으며, 크게 ''caudatus'', ''europaeus'', ''alpinus''의 3가지 종으로 분류된다.[52]

한국에서는 눈이 오목하게 들어간 생김새라고 하여 '오목눈이'라고 부른다.

일본어 명칭은 긴 꼬리(전체 길이 14cm 중 꼬리 길이가 7~8cm)를 자루가 긴 국자에 비유한 것에서 유래하며,[28] 에도 시대에는 "자루가 긴 국자(えながひしゃく)", "자루 국자(えびしゃく)", "꼬리가 긴 국자(おながひしゃく)", "자루가 긴 새(えながどり)" 등으로도 불렸다.[30][35]

3. 생김새

어린 오목눈이는 성조와 비교해 몸 윗면의 분홍빛이 옅고 날개깃의 흰 부분이 적으며, 꼬리가 짧다. 눈 위쪽에는 주홍색 눈테가 있고, 머리 양옆 깃털은 흑갈색이다.[10]

오목눈이는 몸길이가 13cm에서 15cm(꼬리 길이 7cm에서 9cm 포함)에 불과한 작은 새로, 둥근 몸통, 짧고 뭉툭한 부리, 매우 길고 좁은 꼬리를 가졌다. 암수 모두 깃털 색깔이 같으며, 어린 새는 첫 겨울이 오기 전에 성조 깃털로 완전히 털갈이한다. 깃털은 주로 검은색과 흰색이며, 회색과 분홍색이 섞여 있다.

전체 길이는 약 13cm에서 14cm이고, 날개를 펼친 길이는 약 16cm이다. 몸무게는 5.5g에서 9.5g이며, 꼬리 길이는 약 75mm이다.

검은 부리는 길이가 약 7mm로 짧고, 부리 봉우리는 굽어 있다. 목이 짧고 둥근 몸에 긴 꼬리가 달린 작은 새이며, 암수 구별이 외관상 불가능하다.

성조는 눈꺼풀이 노랗다. 남방계 아종(쇠유리새 등)은 검은색 굵은 눈썹 무늬가 있지만, 북방계 아종(눈 덮인 쇠유리새 등)은 머리 전체가 흰색이다. 눈썹 무늬가 있는 남방계 아종의 경우, 눈썹 무늬가 등까지 굵은 검은 무늬로 이어진다. 어깨 부위(등의 양쪽)와 꼬리 아래(아랫꼬리덮깃)는 옅은 포도색이고, 이마에서 머리 위, 얼굴, 몸 아랫면은 흰색이다. 날개와 꼬리는 검은색이다. 옅은 갈색의 첫째날개깃은 10장으로 야외에서는 검게 보이고, 둘째날개깃은 6장으로 겹쳐져 검게 보이며, 셋째날개깃은 3장으로 다른 날개깃보다 갈색이 강하다. 꼬리 깃털은 6장인데, 안쪽 3장은 검은색, 바깥쪽 3장은 검은색에 흰색 무늬가 섞여 있다.

어린 새는 성조와 비교해 검은색 부분이 옅은 색이며, 눈썹 무늬 등은 갈색을 띤다. 뺨은 옅은 황색이고, 눈꺼풀은 붉으며, 등과 아랫배의 옅은 포도색은 나타나지 않는다.

4. 분류

이 종들이 만나는 곳에서는 다양한 혼종이 나타난다.

국내에는 ''caudatus''종이 서식하며, 오목눈이(''A.c.magnus''), 제주오목눈이(''A.c.trivirgatus''), 흰머리오목눈이(''A.c.caudatus'')의 3가지 아종이 기록되어 있다. 오목눈이는 양쪽 눈 위에 2개의 넓은 검은색 줄이 있는 종으로 가장 흔하게 발견된다. 제주오목눈이는 몸이 작고 가슴에 희미한 갈색 얼룩점이 있다. 흰머리오목눈이는 겨울철에 드물게 관찰되며, 머리와 목이 완전히 흰색이고 가슴에 흑갈색 얼룩무늬가 없다. 꼬리가 오목눈이보다 길다.

칼 폰 린네는 1758년 자연의 체계 10판에서 오목눈이를 ''Parus caudatus''로 기술했다.[3] 종소명 ''caudatus''는 "꼬리가 있는"을 의미하는 라틴어 단어이다.[4] 린네 이전에도 콘라트 게스너,[5] 울리세 알드로반디,[6] 프랜시스 윌러비[7] 등이 이 명칭을 사용했다. 윌러비는 영어 이름을 "long tail'd titmouse"로 기재했다.[7]

오목눈이는 처음에 ''Parus'' 속에 속했으나, 이후 오목눈이과(''Aegithalos'')가 분리되면서 현재는 5종을 포함하는 별개의 속이 되었다.

오목눈이는 17개의 아종으로 나뉘며, 크게 세 그룹으로 분류할 수 있다.[9][10]

중국 동부의 은목 부시티트(''Aegithalos glaucogularis'')는 이전에는 동종으로 여겨졌으나, 깃털과 유전적 차이가 있다.[11][12]

오목눈이(''Aegithalos caudatus'')는 몸 크기나 깃털색 차이에 따라 20여 개의 아종으로 분류된다.[34]

| 아종 | 학명 | 분포 지역 | 특징 |

|---|---|---|---|

| 쇠흰눈썹오목눈이 | Aegithalos caudatus japonicus Prazák, 1897 | 일본 홋카이도[37] (혼슈 중부 이북에서는 미조) | 검은 눈썹 선이 없고, 머리 전체가 흰색 (어린 새는 눈썹 선 등이 갈색) |

| Aegithalos caudatus caudatus (Linnaeus, 1758) | 유럽 북부 및 동부에서 시베리아, 일본, 한반도 | ||

| Aegithalos caudatus alpinus (Hablizl, 1783) | 아제르바이잔 남동부, 이란 북부, 투르크메니스탄 서남부 | ||

| Aegithalos caudatus aremoricus Whistler, 1929 | 프랑스 서부 | ||

| Aegithalos caudatus europaeus (Hermann, 1804) | 프랑스 북동부, 독일에서 이탈리아 북부, 터키 | ||

| Aegithalos caudatus irbii (Sharpe & Dresser, 1871) | 스페인 남부, 포르투갈, 코르시카 섬 | ||

| Aegithalos caudatus italiae Jourdain, 1910 | 이탈리아 중부 및 남부, 슬로베니아 서남부 | ||

| 큐슈오목눈이 | Aegithalos caudatus kiusiuensis Kuroda, 1923 | 시코쿠, 규슈[25] | 가슴의 검은 반점이 옅음[39] |

| Aegithalos caudatus macedonicus (Salvadori & Dresser, 1892) | 알바니아, 그리스에서 불가리아, 터키 북서부 | ||

| 참오목눈이 | Aegithalos caudatus magnus (Clark, 1907) | 한반도, 쓰시마 섬, 이키 섬[25] | |

| Aegithalos caudatus major (Radde, 1884) | 터키 북동부, 코카서스 | ||

| Aegithalos caudatus passekii(Zarudny, 1904) | 이란 서남부, 터키 남동부 | ||

| Aegithalos caudatus rosaceus Mathews, 1938 | 영국 제도 | ||

| Aegithalos caudatus siculus (Whitaker, 1901) | 시칠리아 섬 | ||

| Aegithalos caudatus taiti Ingram, 1913 | 프랑스 남부 및 서남부에서 스페인 중부, 포르투갈 | ||

| Aegithalos caudatus tauricus (Menzbier, 1903) | 크림 반도 | ||

| Aegithalos caudatus tephronotus (Gunther, 1865) | 그리스 동부에서 이라크 북부, 시리아, 터키 중부 | ||

| 오목눈이 | Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848) | 혼슈, 사도 섬, 오키 제도[25] |

일본에는 시마에나가(홋카이도[32]), 에나가(혼슈 등), 큐슈에나가(시코쿠 및 큐슈), 쵸우센에나가(쓰시마 등)의 4개 아종이 서식한다.[32] 시마에나가를 제외한 남방계 3아종은 성조의 깃털 색깔에 거의 차이가 없고,[32] 어린 새끼는 아종 간 차이가 거의 없다.

5. 분포 및 서식지

오목눈이는 온대 북부 유럽과 아시아 전역, 아한대 북유럽 지역과 남부 지중해 지역까지 널리 분포한다.[53] 유라시아 대륙의 중위도 지방을 중심으로 유럽에서 중앙아시아, 일본까지 널리 분포하며, 북방의 스칸디나비아 지역과 남쪽의 지중해 지역까지 분포한다.

임지나 산림, 농촌, 도시의 공원 등 다양한 곳에서 흔하게 발견되며, 주로 나무 위에서 생활한다. 관목층이 잘 발달한 활엽수 및 혼합림에 서식하며, 가장자리 서식지를 선호한다. 또한 관목지, 흩어진 나무, 덤불 및 울타리가 있는 황무지, 농지, 하천 숲,[10] 공원 및 정원에서도 발견된다. 겨울철에는 참나무, 물푸레나무, 지역적으로는 단풍나무 종과 같은 활엽수림을 선호한다. 둥지를 틀 때는 관목 지역을 매우 선호하며, 둥지는 종종 땅 위 3m 미만의 가시 덤불에 짓는다.[10]

일본에서는 규슈 이북에 텃새 또는 떠돌이새로 서식한다.

6. 생태

오목눈이는 주로 평지에서 산지에 걸쳐 있는 숲에 서식하지만[28], 나무가 많은 정원, 공원, 가로수 등에서도 볼 수 있다. 겨울에는 산지에 있던 개체가 월동을 위해 저지대의 마을 숲으로 내려오기도 한다.

번식기에는 무리 안에서 한 쌍이 작은 영역을 가지지만[42], 비번식기에는 작은 무리를 만든다.[28] 박새, 쇠박새, 검은머리쇠박새, 동고비 등 다른 종과 혼합된 무리를 이루기도 하며[28], 오목눈이는 그 무리를 선도한다.[30] 비번식기에는 잠자리가 되는 나무 가지에 나란히 앉아 몸을 맞대고 집단으로 잠을 잔다.[28]

나무 가지 끝 등에서 작은 곤충류, 거미류, 열매, 풀 씨앗 등을 먹는다.[43] 특히 진딧물을 좋아하여[43] 잎 끝에 있는 진딧물을 정지 비행하면서 잡아먹거나[43] 가지에 매달려 씨앗을 먹기도 한다.[43] 상수리나무 등의 수액을 빨아먹기도 한다.[44]

6. 1. 생활과 번식

평상시에는 네다섯 마리 또는 열 마리씩 무리를 짓고, 박새류와 섞여 함께 생활한다. 이를 박새류 혼군(混群, 여러 종이 섞인 무리)이라고 부른다. 번식기에는 암수가 쌍을 이루어 무리에서 따로 떨어져 나와 생활한다. 4월에서 6월까지 7~11개의 알을 낳고, 13~15일 동안 알을 품는다. 깨어난 새끼는 14일이면 둥지를 떠난다.[14]오목눈이는 이끼, 곤충 고치, 거미줄 등을 이용하여 정교한 둥지를 만든다. 0.5~10미터 높이의 관목이나 교목 가지 사이, 또는 나무 줄기에 둥지를 짓는데, 겉은 나무 껍질로 씌워 긴 타원형 자루 모양으로 만들어 마치 나무 혹처럼 보이게 한다. 둥지 안쪽은 단열을 위해 2,000개 이상의 솜털 깃털로 덮여 있다.[14] 둥지는 포식률이 높아 성공률이 17%에 불과하다.[15]

오목눈이는 주로 나무 위에서 생활하며, 작은 나뭇가지 끝에 매달리거나 매우 활발하게 움직이면서 ‘찌리, 찌리, 찌리’하거나 ‘쮸리, 쮸리, 쮸리’하는 소리를 낸다.

3월경부터 번식기에 들어가 짝을 이루어 나무의 가지나 줄기 갈라진 부분에 이끼를 거미줄로 둥글게 뭉쳐 주머니 모양의 정교한 둥지를 만든다. 둥지는 원형 또는 타원형 주머니 모양이며, 측면 상부에 작은 둥근 출입구가 있다.

4월~6월에 흰색 반점이 있는 알을 7~12개 낳고, 주로 암컷이 12~14일 동안 품는다. 4월에는 새끼를 볼 수 있다.[29] 둥지 안에는 많은 깃털이 깔려 있다.[28] 새끼는 부화 후 약 14~17일 만에 둥지를 떠난다. 짝 외에 번식에 실패한 수컷이 새끼를 돌보는 데 참여하기도 한다.[28][31][46]

일본 기후현의 한 보고에 따르면, 178개 둥지를 조사한 결과 56개 둥지가 까마귀, 일본족제비, 뱀 등 포식자에게 습격당해 번식에 실패(31.5%)했고, 번식에 성공한 것은 51개 둥지(28.7%)였다.[48]

울음소리는 1년 내내 같으며, 지저귐은 "치치", "츠리리", "주리리"이다.[28] 땅울음(무리 내 신호)은 "츄리리", "주리리"이다.[28] 매, 새매, 말똥가리 등 맹금류나 사마귀 등 대형 육식성 곤충에게 잡아먹히기도 한다.

6. 2. 먹이

오목눈이는 주로 곤충류를 먹지만, 식물의 종자와 곡식도 섭취한다. 새끼에게는 거미를 많이 먹인다.[13] 특히 진딧물을 좋아하며[43], 나뭇가지에 매달리거나 정지 비행을 하면서 잡아먹는다.[43] 상수리나무 등의 수액을 빨아먹기도 한다.[44]일년 내내 곤충(insectivorous)을 먹는데, 주로 절지동물, 특히 나비목(Lepidoptera) 나방과 나비의 알과 유충을 선호한다. 가을에는 드물게 채소(씨앗 등)도 섭취한다.[13] 깍지벌레나[41] 곤충의 알,[45] 나방 등이나 그 애벌레도 먹는다.

6. 3. 사회적 행동

오목눈이는 번식기를 제외하면 6~17마리 정도의 무리를 이루어 생활하며, 겨울철에는 추위를 이겨내기 위해 횃대에서 함께 잠을 잔다.[16][17] 이 무리는 가족(부모와 자식)과 번식에 도움을 주는 다른 성체들로 구성되며, 이웃 무리와 영역 다툼을 벌이기도 한다.[16]7월부터 2월까지는 공동으로 횃대에서 잠을 자는 무리를 형성하지만, 번식기가 시작되면 무리가 해체되고 일부일처 짝을 이루어 번식한다.[18] 수컷은 겨울철 영역에 머무는 반면, 암컷은 인근 영역으로 이동하는 경향이 있다.[16] 오목눈이는 근친교배의 위험을 피하기 위해 소리 신호를 통해 가까운 친족과 비친족을 구별한다.[2][19]

둥지 짓기에 실패한 짝은 다른 짝의 둥지를 돕는 협동 번식을 하기도 하는데, 주로 수컷 친족의 둥지를 돕는다.[17][20][21] 도우미는 소리 신호를 통해 인식되며,[20] 이들은 둥지의 성공률을 높이는 데 기여한다.[17] 번식기가 끝난 6월과 7월에는 겨울철 무리를 재형성한다.[16]

도우미는 둥지의 성공률을 높이고, 미래에 배우자와 영역을 확보하며, 새끼를 키우는 경험을 쌓는 등의 이점을 얻는다. 한 연구에 따르면 둥지의 약 50%에 한 명 이상의 도우미가 있었다. 도우미는 가까운 친족의 새끼 생존율을 높여 간접적인 적합성 이점을 얻고, 미래에 배우자와 영역에 대한 접근성을 높이며, 새끼 양육 경험을 쌓아 훗날 자신의 새끼 생존율을 높인다.

수컷과 암컷 모두 도우미가 될 가능성이 같으며, 부모는 도우미의 돌봄을 자신의 노력에 더하거나, 반대로 도우미의 돌봄으로 자신의 노력을 줄일 수 있다. 도우미와 함께 자란 새끼는 그렇지 않은 새끼보다 생존율이 높다. 도우미가 된 번식 실패 개체는 그렇지 않은 개체보다 생존율이 높은데, 이는 둥지를 공유하며 에너지 소비를 줄이기 때문일 수 있다. 그러나 돕지 않은 번식 실패 개체는 다음 해에 성공적으로 번식할 가능성이 더 높으므로, 돕는 데에는 비용이 따를 수 있다.

7. 보전 상태

오목눈이는 전 세계적으로 널리 분포하며 흔한 종으로, 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에서는 관심 필요 없음 등급으로 분류하고 있다.[1][10][22]

그러나 작은 크기 때문에 극심한 추위에 취약하여, 장기간의 추위로 인해 개체수가 최대 80%까지 감소하기도 한다. 하지만 높은 번식력으로 인해 비교적 빠르게 개체수가 회복되는 편이다.[10]

일본의 일부 지역에서는 오목눈이를 준위협종(NT)으로 지정하고 있다.[50]

| 지역 | 등급 |

|---|---|

| 도쿄도 기타타마 지구 | 준위협(NT) [51] |

참조

[1]

간행물

"''Aegithalos caudatus''"

2016

[2]

서적

IOC World Bird List

2020

[3]

서적

Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, Volume 1

https://biodiversity[...]

Holmiae:Laurentii Salvii

[4]

서적

The Helm Dictionary of Scientific Bird Names

https://archive.org/[...]

Christopher Helm

[5]

서적

Historiae animalium liber III qui est de avium natura. Adiecti sunt ab initio indices alphabetici decem super nominibus avium in totidem linguis diversis: & ante illos enumeratio avium eo ordine quo in hoc volumine continentur

https://gdz.sub.uni-[...]

Froschauer

[6]

서적

Ulyssis Aldrovandi philosophi ac medici Bononiensis historiam naturalem in gymnasio Bononiensi profitentis, Ornithologiae

https://biodiversity[...]

Franciscum de Franciscis Senensem

[7]

서적

Ornithologiae libri tres

https://books.google[...]

John Martyn

[8]

서적

Man and the natural world : changing attitudes in England, 1500-1800

https://www.worldcat[...]

Allen Lane

[9]

웹사이트

Bushtits, leaf warblers, reed warblers

http://www.worldbird[...]

International Ornithologists' Union

2018-03-21

[10]

서적

Tits, Nuthatches & Treecreepers

Christopher Helm

1996

[11]

학술저널

Silver-throated Tit (''Aegithalos glaucogularis'')

https://www.hbw.com/[...]

Lynx Edicions

2018-03-24

[12]

학술저널

Phylogeny of long-tailed tits and allies inferred from mitochondrial and nuclear markers (Aves: Passeriformes, Aegithalidae)

[13]

웹사이트

Aegithalos caudatus (Long-tailed tit)

https://animaldivers[...]

[14]

서적

Built by animals: the natural history of animal architecture

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[15]

학술저널

Reproductive success and nest-site selection in a cooperative breeder: effect of experience and a direct benefit of helping

https://sora.unm.edu[...]

[16]

학술저널

The ecology and behaviour of the long-tailed tit

[17]

학술저널

Cooperative breeding by long-tailed tits

https://britishbirds[...]

[18]

학술저널

The effect of helping behaviour on the survival of juvenile and adult long-tailed tits ''Aegithalos caudatus''

[19]

학술저널

Cost, risk, and avoidance of inbreeding in a cooperatively breeding bird

2020-07

[20]

학술저널

Kin discrimination in cooperatively breeding long-tailed tits

[21]

학술저널

Dispersal of sibling coalitions promotes helping among immigrants in a cooperatively breeding bird

[22]

서적

BirdFacts: Long-tailed Tit ''Aegithalos caudatus''

https://biodiversity[...]

British Trust for Ornithology

2018-03-30

[23]

간행물

Aegithalos caudatus

https://doi.org/10.2[...]

BirdLife International

2016

[24]

웹사이트

Bushtits, leaf warblers, reed warblers

https://doi.org/10.1[...]

2020

[25]

문서

エナガ

日本鳥学会(目録編集委員会)編

2012

[26]

웹사이트

柄長

2020-11-23

[27]

서적

新訂 日本の鳥550 山野の鳥

文一総合出版

2014-03-10

[28]

문서

中川 (2010)、204頁

[29]

문서

叶内 (2006/3)、158頁

[30]

문서

大橋 (2007)、34-35頁

[31]

문서

真木 (2012)、213頁

[32]

웹사이트

エナガ

2020-11-23

[33]

문서

高田 (2008)、73頁

[34]

서적

野鳥の名前 名前の由来と語源

山と渓谷社

2008-10-25

[35]

문서

国松 (1995)、142頁

[36]

서적

A Hand-List of the Japanese Birds

Ornithological Society of Japan

[37]

Kotobank

島柄長

2020-11-23

[38]

논문

伊豆沼・内沼におけるシマエナガの詳細な越冬記録

https://doi.org/10.2[...]

宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

[39]

서적

新日本動物圖鑑

北隆館

1988-05-10

[40]

웹사이트

Wanted! 顔の白いエナガを見ましたか? 皆さんの観察記録をお寄せください ~~~『ほおじろ』2016.4.巻頭言から~~~

https://chibawbsj.co[...]

日本野鳥の会

2020-12-04

[41]

서적

街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑

日本文芸社

2019-06-01

[42]

문서

中村 (1972)、464頁

[43]

서적

鳥類

世界文化社

2004-06-15

[44]

서적

日本の野鳥 さえずり・地鳴き図鑑

メイツ出版

2014-07-25

[45]

서적

カラーポシェット 野鳥図鑑

日本文芸社

2001-03-25

[46]

문서

上野 (2001)、83頁

[47]

문서

生田 (1989)、282-283頁

[48]

간행물

エナガの卵や巣内ビナの捕食者

日本野鳥の会

[49]

문서

赤塚 (2005)、63頁

[50]

웹사이트

エナガ

http://jpnrdb.com/se[...]

EnVision環境保全事務所

2020-11-30

[51]

웹사이트

エナガ

https://tokyo-rdb.jp[...]

東京都

2020-11-30

[52]

서적

Helm Identification Guides: Tits, Nuthatches & Treecreepers

Christopher Helm (A&C Black)

[53]

서적

Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa: the birds of the Western Palearctic: Flycatchers to Shrikes

Oxford University Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com