이콘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

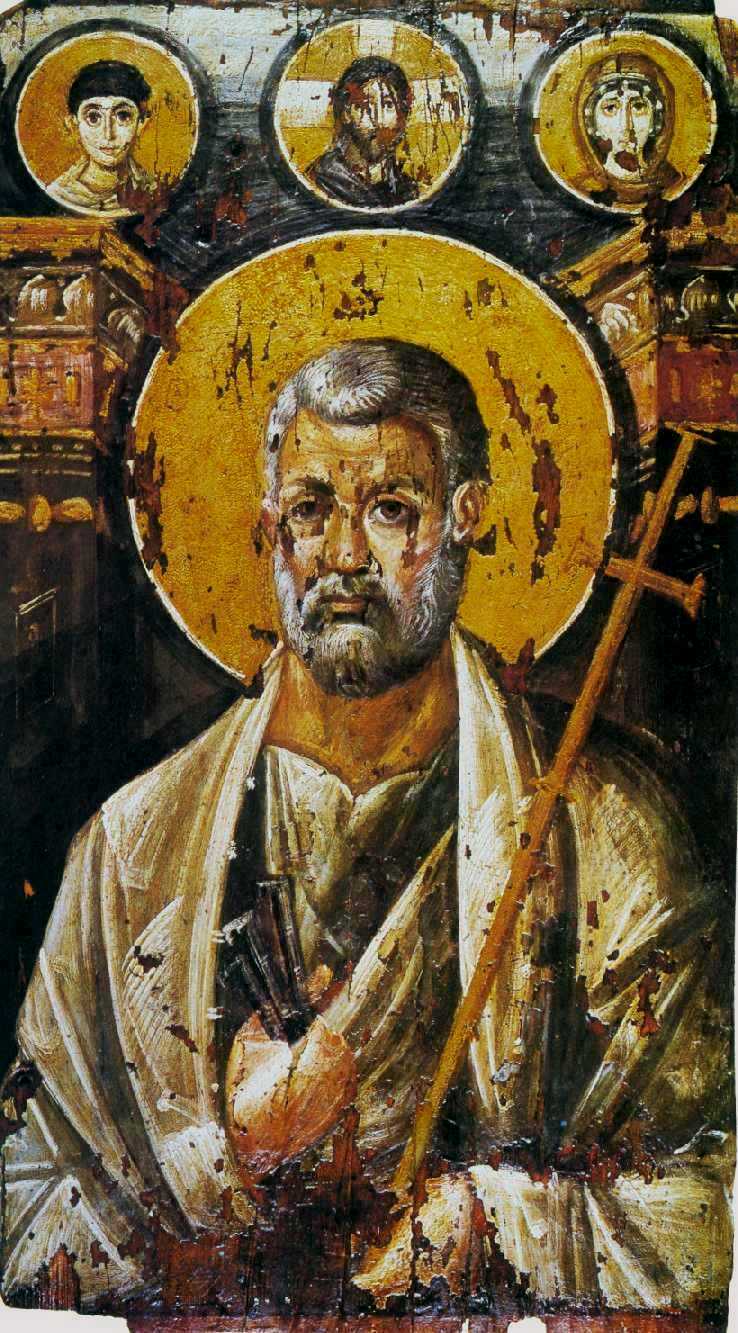

이콘은 기독교 성화의 한 형태로, 특히 동방 정교회에서 중요한 의미를 지닌다. 2세기경부터 나타나 4세기부터 교회에 장식되기 시작했으며, 예수, 성모 마리아, 성인 등을 묘사한다. 동방 교회에서는 7세기부터 이슬람의 영향으로 이콘을 부정하는 움직임이 있었으나, 8-9세기에 걸쳐 이콘을 옹호하는 측과 파괴하는 측의 갈등, 즉 성상 파괴 운동이 일어났다. 이 과정에서 제7차 공의회를 통해 이콘의 신학적 위치가 확립되었고, 현재 정교회에서 이콘은 단순한 장식이 아닌 기도와 숭배의 대상이 된다. 이콘은 다양한 형태와 상징을 가지며, 지역별로 독특한 전통을 형성했다. 한국에서는 정교회, 가톨릭교회, 개신교 등에서 이콘을 사용하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기독교 미술 - 피에타

피에타는 이탈리아어로 '자비'를 뜻하며, 슬픔에 잠긴 성모 마리아가 죽은 예수를 안고 있는 모습을 묘사한 예술 작품으로, 미켈란젤로의 작품이 대표적이며 다양한 예술가와 대중문화에 영향을 주었다. - 기독교 미술 - 제단화

제단화는 기독교 교회 제단 뒤에 놓이는 장식물로, 그림, 조각 또는 이 둘의 조합으로 만들어지며, 13세기 이탈리아에서 처음 등장하여 르네상스 시대까지 중요한 판화 형태였고, 시대와 지역에 따라 다양한 형태와 양식으로 발전했다. - 기독교의 역사 - 디오클레티아누스

디오클레티아누스는 3세기 위기 이후 로마 제국을 안정시키기 위해 군사, 행정, 경제 개혁을 단행하고 사두정치 체제를 도입하는 등 중앙집권화를 추진했으나, 최고가격령 실패와 기독교 박해라는 어두운 면도 남겼으며, 그의 통치는 로마 제국의 전환점이자 후대 제국에 영향을 미쳤다. - 기독교의 역사 - 예수회

예수회는 1534년 이냐시오 데 로욜라가 창립한 로마 가톨릭교회의 수도회로, 청빈, 순결, 순종을 서약하며 교육, 선교, 사회 정의, 인권 분야에서 활동한다.

| 이콘 | |

|---|---|

| 정의 및 역할 | |

| 설명 | 기독교에서 숭배의 대상이 되는 예수 그리스도, 성모 마리아, 천사, 성인 등의 형상을 그린 그림, 조각, 모자이크. 좁은 의미로는 정교회의 성화만을 가리키기도 함. |

| 어원 | 그리스어 'εἰκών (eikōn)' (이미지, 유사성) |

| 종류 및 제작 기법 | |

| 형태 | 그림, 조각, 모자이크 등 다양한 형태가 존재함. |

| 제작 기법 | 프레스코, 모자이크, 나무 패널에 템페라, 밀랍화 등 다양한 기법이 사용됨. |

| 종교적 의미 | |

| 역할 | 신앙의 대상, 숭배의 도구, 신과의 소통 매개체, 성경의 내용을 시각적으로 전달하는 교육적 수단 등으로 여겨짐. |

| 기능 | 이콘은 단순히 그림이 아니라, '창문'과 같이 천상 세계를 보여주는 것으로 여겨짐. |

| 역사 | |

| 기원 | 초기 기독교 시대부터 시작되었으며, 특히 비잔티움 제국에서 크게 발전함. |

| 성상 파괴 운동 | 8세기와 9세기에 걸쳐 이콘 숭배를 금지하는 성상 파괴 운동이 일어나기도 했으나, 이후 이콘 숭배는 다시 회복됨. |

| 지역별 특징 | |

| 정교회 | 정교회에서는 이콘을 매우 중요하게 여기며, 예배와 신앙생활의 중심적인 요소임. 이콘은 '쓰여진다 (not written, but painted)'고 표현하며, 신학적인 의미를 담고 있다고 여겨짐. |

| 서방 교회 | 로마 가톨릭교회를 비롯한 서방 교회에서도 이콘을 숭배하지만, 정교회만큼 중요하게 여기지는 않음. |

| 주요 이콘 | |

| 설명 | 블라디미르의 성모, 호라 수도원의 아나스타시스 (부활) 이콘 등 |

| |

| |

2. 교회사 속의 성화

기독교 성화는 기원후 200년경 기독교 예술로 등장하기 시작했으며, 4세기가 되어서야 교회 내부에 장식되었다.[127] 기독교 이전의 종교들도 다양한 신들의 조각상과 그림을 숭배하고 존경하는 예술 활동을 했으나[3], 기독교인들이 언제부터 성화를 제작하고 사용했는지는 명확하지 않다. 8세기 이후의 기독교 전승은 누가 복음가를 최초의 성상 화가로 보지만, 이것이 역사적 사실인지는 불분명하다.[4]

초기 기독교가 일반적으로 무상징적이었고 200년경까지 종교적 이미지를 반대했다는 기존의 가정은, 초기 기독교 문헌과 유물을 분석한 폴 코비 피니(Paul Corby Finney)에 의해 반박되었다. 그는 초기 기독교인들이 이미지에 대해 세 가지 다른 태도(신을 직접 볼 수 있다, 볼 수 없다, 볼 수 있어도 보지 않는 것이 좋고 묘사는 금지된다)를 가졌으며, 이는 각각 그리스/근동 이교, 고대 그리스 철학, 유대교 전통에서 유래했다고 보았다.[5] 피니는 초기 기독교에 유대교의 성상 혐오보다는 그리스 철학의 영향이 더 컸다고 주장하며, 200년 이전 기독교 미술이 없었던 주된 이유는 예술에 대한 원칙적 혐오가 아니라 단순히 토지와 자본이 부족했기 때문이라고 설명했다.[6]

성화의 기원에 관한 전승으로는 빌라도가 그리스도의 형상을 만들었다는 이야기 외에도, 4세기 가이사랴의 에우세비우스가 언급한 에데사의 왕 아브가르 5세(50년경) 이야기가 있다. 후대의 기록에서는 이 이야기에 예수의 그림이 추가되었고, 6세기에는 예수가 얼굴을 댄 천에 기적적으로 이미지가 나타났다는 '자력성상' 전설로 발전했다.[7] 이 원본 천은 제4차 십자군 때 사라졌다고 전해지나, 수많은 사본을 통해 그 도상이 확립되었다. 또한 전승에 따르면 성 사도 루카가 성모 마리아 생전에 그린 이콘이 최초라고 하며, '블라디미르의 성모'가 그 작품으로 전해진다.[82]

가장 오래된 기독교 이미지 사용 기록 중 하나는 4세기 아일리아 람프리디우스의 기록으로, 알렉산데르 세베루스 황제(재위 222-235년)가 개인 예배당에 그리스도, 아폴로니우스, 오르페우스, 아브라함 등의 이미지와 함께 황제 및 조상의 초상을 모셨다고 한다. 리옹의 성 이레네우스(130년경–202년)는 영지주의 카르포크라테스파가 그리스도의 형상을 만들어 다른 철학자들의 이미지와 함께 두고 이교도처럼 존경한다고 비판했다. 2세기 비정경 요한의 행적에서도 사도 요한이 자신의 초상화를 만들어 숭배하는 추종자를 꾸짖는 내용이 나온다. 거기서 요한은 "당신이 지금 한 일은 유치하고 불완전합니다. 당신은 죽은 사람의 죽은 형상을 그렸습니다."라고 말한다.

초기부터 성상 사용에 대한 반대 의견도 존재했다. 4세기 초 스페인의 비공식 엘비라 종교회의(305년경)에서는 "그림은 예배와 숭배의 대상이 되지 않도록 교회에 두어서는 안 된다"고 결론지었다.[8] 살라미스의 에피파니우스 주교는 예루살렘의 요한 주교에게 보낸 편지(394년경)에서, 그가 교회에서 이미지를 찢어낸 방법을 설명하고 다른 주교에게 그러한 이미지가 "우리 종교에 반한다"고 훈계했다.[9] 초기에는 예수 그리스도와 상징적으로 연결된 물고기, 어린 양, 목자, 비둘기, 포도나무 가지 등이 널리 사용되었지만, 4세기에 기독교가 공인된 이후 사람의 모습이 그려진 이콘이 널리 퍼져나갔다.[85] 6세기 이후에는 헬레니즘과 오리엔트 문화(특히 시리아)의 영향을 받아 이콘의 수와 각종 표현이 증가하고 정돈되어 성숙해졌다.[86]

8세기 보편교회의 중심지였던 동방 지역을 중심으로 기독교인들은 성화 문제에 대해 우상숭배 여부를 두고 신학 논쟁을 벌였다. 이 문제는 금지 입장으로 기울었다가 787년 니케아에서 열린 제7차 보편 공의회에서 재차 논의되었다. 보편교회는 "성화에 바치는 공경은 성화에 그려진 성인들에 대한 것이지, 성화를 숭배하는 것이 아니므로, 성화 공경은 절대 우상숭배가 아니다"라고 결론 내렸다.[127]

현재 성화 공경 입장에 있는 기독교 교단으로는 천주교회, 정교회, 성공회 등이 있고, 성화를 활용하거나 장식하는 교단으로는 루터교회, 감리교회, 성결교회 등이 있다.[127] '이콘'이라고 하면 동방 정교회에서 사용되는 것을 가리키는 경우가 많으며[64], 경우에 따라 이콘은 동방 정교회의 것으로 한정하여 설명되기도 한다.[62][65] 이콘은 동방 정교회 외의 기독교 교파에서도 사용되지 않는 것은 아니며, 로마 가톨릭교회에서도 사용되지만, 로마 가톨릭교회에서는 이를 '''성상화'''라고도 부른다.[66][67][68]

2. 1. 동방교회

기독교 성화는 기원후 200년경 등장하여 4세기에 교회 내부에 장식되기 시작했다.[127] 8세기 동방교회를 중심으로 성화를 둘러싼 신학 논쟁이 벌어졌는데, 주요 쟁점은 성화 공경이 우상숭배에 해당하는지 여부였다. 오랜 논쟁 끝에 787년 니케아에서 열린 제7차 보편 공의회는 "성화에 바치는 공경은 성화에 그려진 성인들에 대한 것이지, 성화 자체를 숭배하는 것이 아니므로 우상숭배가 아니다"라고 결론 내렸다.[127]정교회에서 이콘(εικών|이콘el)은 단순한 장식이나 예배 도구를 넘어, 신자가 기도하고 입맞춤하는 성스러운 대상으로 여겨진다.[72] 그러나 신앙의 대상은 이콘 자체가 아니라 이콘에 그려진 원상, 즉 그리스도, 성모 마리아, 성인 등이다. 이는 마치 "멀리 있는 연인의 사진을 보며 사랑을 느끼지만, 사랑의 대상은 사진 속 인물이지 사진 자체가 아닌 것"과 같다고 설명된다.[73]

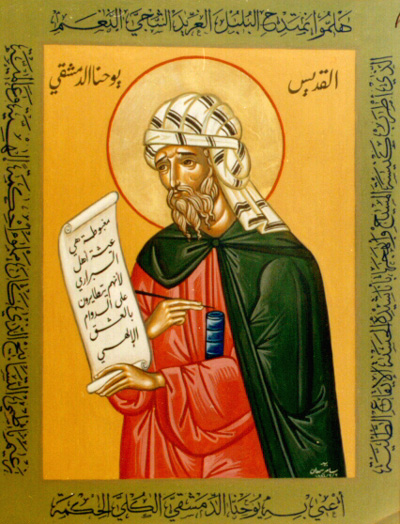

성 대 바실리우스(330년경-379년)는 "성상에 대한 존경은 그 원상에 귀속된다"고 말했으며, 다마스쿠스의 요한(676년경-749년)은 이를 인용하며 성상 경배가 기록되지 않은 성전(아그라포시스 파라도시스)에 포함된다고 보았다.[74][75] 즉, 정교회에서 이콘은 숭배의 대상이 아니라 신앙의 매개체로서 존중받는다.[62] 이러한 교리는 제7차 공의회에서 재확인되었다.[76]

파벨 플로렌스키는 이콘을 "다른 세계로의 창"이라고 표현했다.[77] 이콘은 신자에게 하느님의 왕국의 존재를 증언하며, 신자가 하느님의 나라 안에 있음을 보여주는 영적인 필수품으로 여겨진다.[78] '이콘'은 닮은 모습, 이미지를 뜻하며[79][80], 전통적인 기법, 색, 구도는 내용을 담는 그릇으로 이해된다.[80]

동방 정교회는 이콘의 기원이 기독교 시작부터 존재했다고 가르친다.[40] 교회 전승에 따르면, 모든 예수 그리스도 이콘의 원형은 '손으로 그리지 않은 이콘'이라 불리는 '자력성상'이며, 성 사도 루카가 성모 마리아 생전에 그린 이콘이 최초라고 전해진다.[82] 이러한 전승들은 역사적, 고고학적으로 확인되지는 않았으나, 동방 정교회 내에서는 교회의 전통으로 받아들여진다.[41] 정교회는 성경의 여러 부분(인간 창조, 그룹 형상 제작 명령, 놋뱀, 그리스도의 형상 등)에서 이콘의 신학적 근거를 찾는다.[44][45][46]

성상 파괴 운동 이전에도 이콘은 사용되었으며, 4세기 기독교 공인 이후 인물 형상의 이콘이 널리 퍼졌다.[85] 6세기 이후 헬레니즘과 오리엔트 문화의 영향을 받아 이콘 표현이 더욱 발전했다.[86] 한편, 이콘 사용에 대한 반대 의견 역시 초기부터 존재했는데, 주된 이유는 십계명에서 금지하는 우상 숭배에 대한 우려였다.[88]

오늘날 성화 공경 입장을 가진 기독교 교단으로는 천주교회, 정교회, 성공회 등이 있으며, 루터교회, 감리교회, 성결교회 등은 성화를 신앙 교육이나 장식 목적으로 활용한다.[127] "이콘"이라는 용어는 주로 동방 정교회에서 사용되는 것을 가리키지만[64][62][65], 로마 가톨릭교회에서도 '성상화'라는 이름으로 사용된다.[66][67][68] 정교회는 3차원 조각상 역시 이콘의 범주에 포함될 수 있다고 보며, 역사적으로 조각상을 공경해 온 사례도 존재한다.[48][49][50][51]

2. 1. 1. 성상 파괴 운동 (8세기-9세기)

7세기에 이슬람이 등장하여 동로마 제국과 전쟁을 벌이게 되면서, 일체의 종교화를 사용하지 않는 이슬람의 영향으로 이콘(성상)을 부정하는 생각이 교회 내에 퍼지기 시작했다.[90] 기독교 내부에서는 아주 초기부터 이미지와 그 오용에 대한 반대가 지속적으로 존재했다.[27] "4세기에서 8세기 사이에는 교회 내부에서조차 이미지에 대한 반대의 증거가 없는 세기가 없다"는 지적도 있다.[28] 그럼에도 불구하고, 성상에 대한 대중의 호의는 성상의 지속적인 존재를 보장했다.8세기에 이르러 동로마 제국 황제 레오 3세는 성상 사용에 대해 본격적으로 문제를 제기하며 성상 파괴 운동 시대를 열었다. 726년부터 레온 3세는 본격적으로 성상 폐지에 착수했는데, 같은 해 산토리니 화산이 분화하자 황제는 이를 이콘에 대한 신의 분노로 해석하기도 했다.[91] 727년에는 콘스탄티노폴리스 궁궐 문에 걸려 있던 그리스도(예수)의 이콘을 파괴하려던 병사들이 이콘 폐지에 반대하는 여성들에 의해 사다리에서 끌어내려져 사상자가 발생하는 사건이 있었고, 이를 계기로 이콘 찬성자들이 해군과 함께 반란을 일으켰다. 반란은 황제에 의해 곧 진압되었지만, 이것이 제국 내 이콘의 시비를 둘러싼 논쟁의 시작이었다.[91] 730년 레온 3세는 자신에게 동조하는 이들을 모아 공의회를 열고 이콘을 금지하는 명령을 내렸다.[91] 다카하시 야스유키에 따르면, 레온 3세가 이콘 폐지를 내세운 시기에는 이콘 반대론자가 많았던 아르메니아, 시리아 북부 출신 병사들이 제국의 방위에 중요해졌으며, 그들에 대한 배려가 이콘 금지령의 배경에 있었다고 한다.[92] 다만 이코노클라즘(성상 파괴 운동)의 원인에 대해서는, 이코노클라즘을 행한(이콘을 파괴한) 당사자 측의 사료가 거의 남아 있지 않아, 연구하는 것 자체가 매우 어렵다.[93]

레온 3세는 741년에 서거했지만, 그의 아들 콘스탄티누스 5세는 이콘 금지의 자세를 부황으로부터 계승했다. 총대주교의 참석을 결여하여 요건을 채우지 못한 "공의회"(총대주교가 참석하지 않았기 때문에 "머리 없는 회의"라고도 불린다, 754년)를 개최하고, 이콘 찬성론자를 이단으로 결의하여, 762년부터 본격적으로 박해를 시작했다. 수도원은 이콘을 제작하고 있었고, 병역에 적합한 젊은이들을 수도사로 받아들였기 때문에 특히 탄압의 대상이 되었다. 하지만 불가리아인이 제국의 북쪽 국경을 위협했기 때문에 황제는 방어에 몰두하여, 이콘 논쟁에 최종적인 결정을 내리지 못한 채 서거했다.[94]

이러한 이코노클라즘을 행한 황제들에게는, "신사에 봉사하는 자로 정해졌다"는 교권과 "이 세상일에 좋은 질서를 주는 자로 정해졌다"는 제권이 구별된 (유스티니아누스 1세의 『신칙법』6, 535년) 동로마 제국에서, 교권과 제권 양쪽을 장악하려는 강경한 주장을 했다는 특징이 있다. 레온 3세는 "나는 황제이자 대사제다"라고 말했다고 전해진다.[95]

교회는 제권에 대항하여 폭력이 아닌 순교를 통해 적극적으로 저항했다. 다마스쿠스의 요한은 이러한 황제의 주장에 대해 "황제여, 우리는 이 세상의 정치, 인두세, 통행세 등에서는 당신에게 충실하지만, 교회의 제도에서는 우리에게 말씀을 하고 교회 규정을 정한 목자를 따로 모시고 있습니다."라고 반박했다.[77] 또한 수도사들은 신앙에 관한 결정은 제국이 관여할 바가 아니라며 이콘 옹호에 나섰다[95] (예: 성상 옹호자 바실리오스).

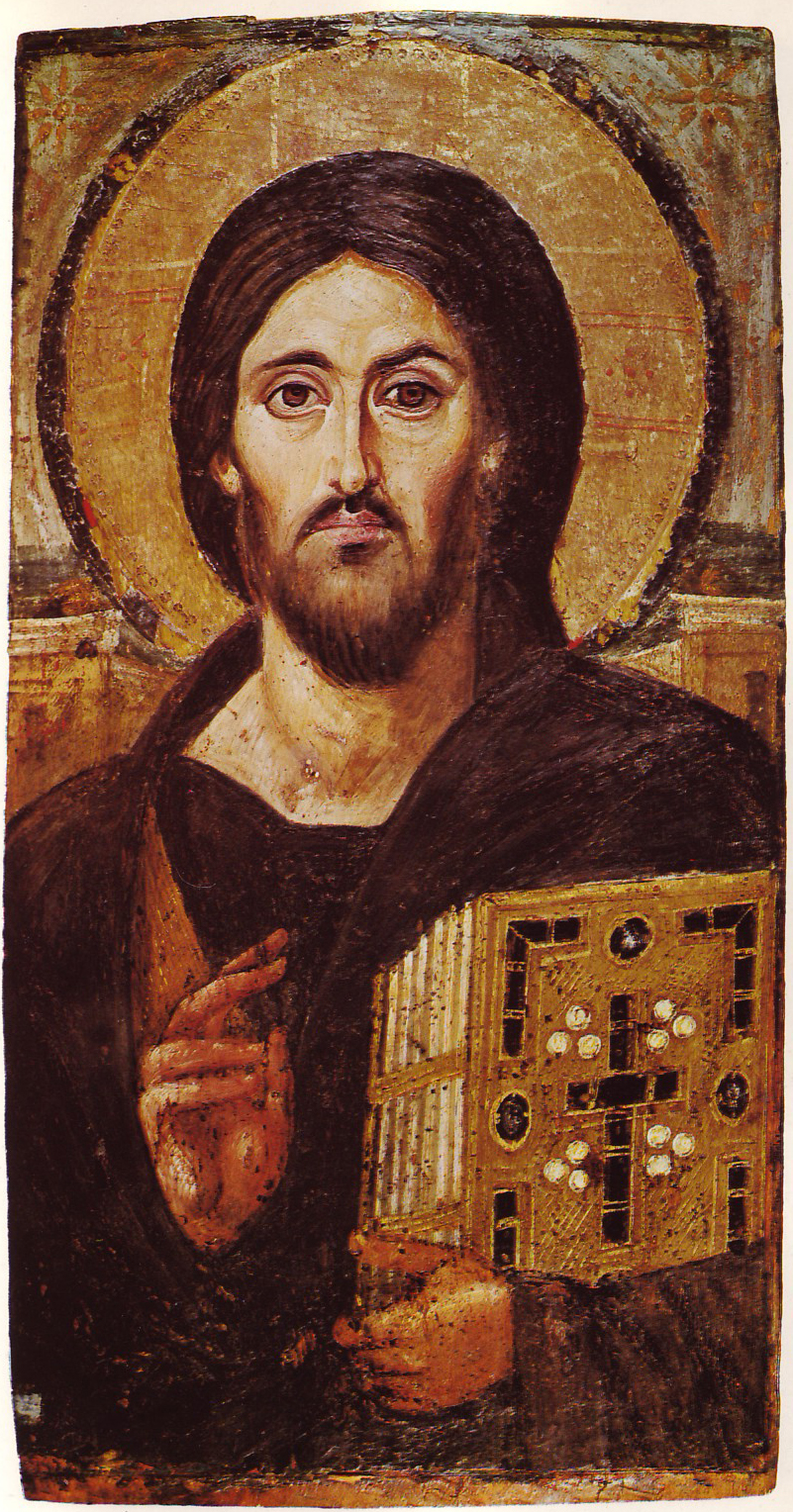

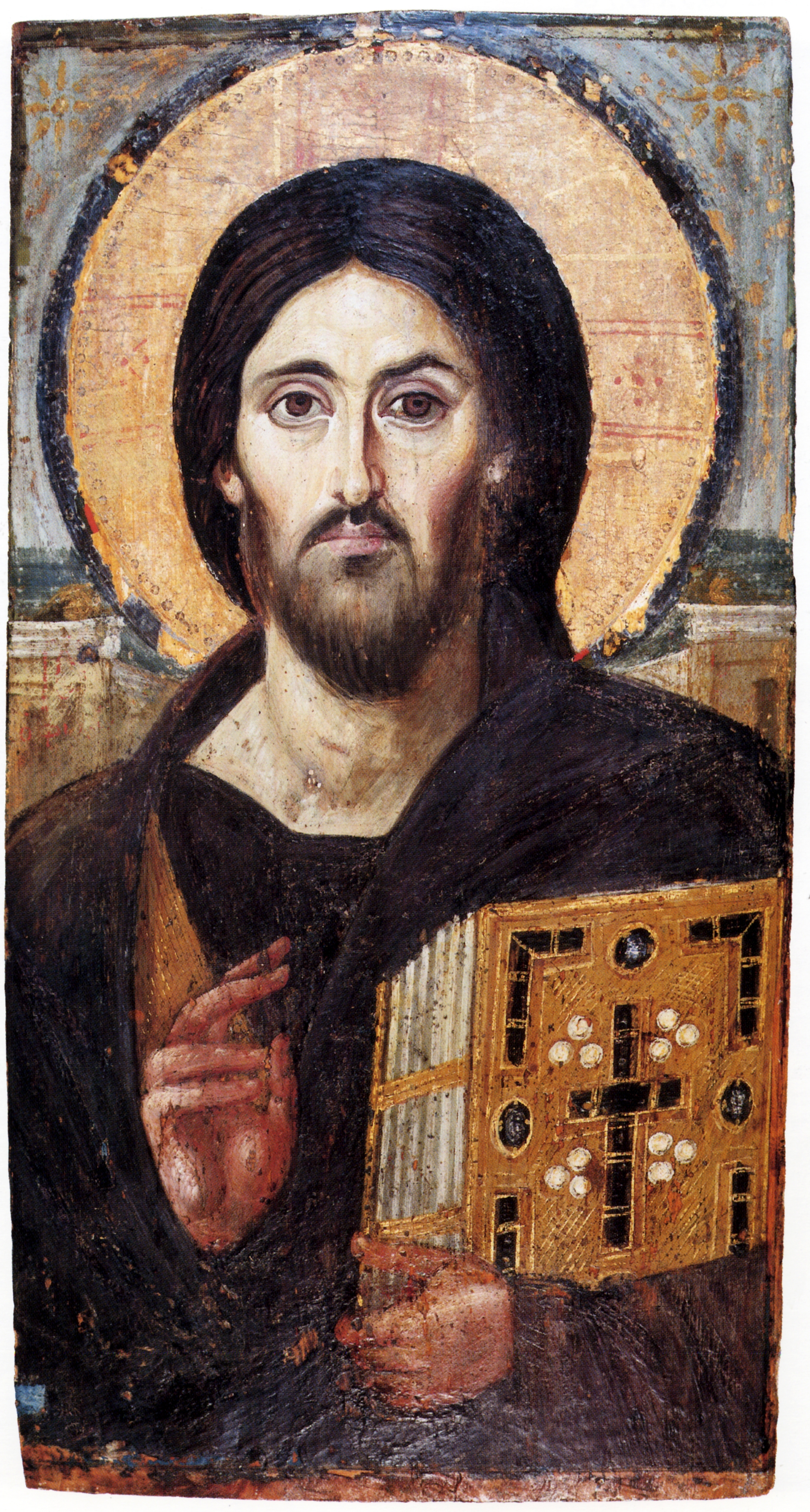

성상 파괴 운동은 8세기부터 9세기 전반(726년 – 787년, 815년 – 843년)에 걸쳐 단속적으로 동로마 제국 전역에서 행해졌다. 파괴 운동이 철저하게 진행된 결과, 그 이전의 동로마 제국에서의 이콘은 시나이 반도에 있는 성 카타리나 수도원이 소장하고 있는 소수의 것과 테살로니키에 남겨진 소수의 모자이크 이콘 외에는 남아 있지 않으며[87][96], 그 외에는 서유럽에서 모자이크 이콘이 소수 남아 있을 뿐이다.[96] 또한 1세기 이상 이콘의 발전이 방해받았고, 교회의 정신성과 신비성이 저하되었다고 정교회 측에서는 평가한다.[97]

레온 4세 및 콘스탄티노스 6세의 섭정이자 나중에 여제가 된 이레네(이리니)는 이콘 지지자였다. 787년의 제7차 공의회는 그녀의 노력으로 소집되었다. 이 공의회에서 754년의 '머리 없는 회의' 결의는 완전히 무효가 되었고, 이콘의 신학적 위치가 진지하게 논의되어 다음과 같이 교리(정의)를 확인하고 결의했다[76]:

- 완전한 인간으로서 이 세상에 존재했던 완전한 신인 하리스토스(그리스도)를 그려내는 것은 신언의 성화에 대한 믿음을 지키는 것이다.[77] 역사적으로 존재했던 신 하리스토스를 그려내는 것은 보이지 않는 신을 상상하여 그려내는 우상과는 다르다.[98] 보이지 않는 신이 인간이 되어 이 세상에서 보이는 모습을 취했기 때문에(성화), 그 모습을 그려도 결코 우상이 되지 않는다.[76]

- 이콘에 대한 경배와 존경은 그려진 원상으로 돌아간다.[77] 이콘 자체를 숭배하는 것이 아니다.[98] 신에 대한 숭배와 이콘에 대한 경배는 다르며, 신만이 숭배의 대상이다.[76]

이 제7차 공의회 이후에도 논쟁은 계속되었지만, 815년에 레오 5세에 의해 금지령이 다시 시행되었다. 마지막으로, 성상 숭배는 843년에 황후 테오도라에 의해 소집된 콘스탄티노폴리스 공의회에서 결정적으로 복원되었다.[99] 대재의 첫 번째 주일은 '정교 승리의 주일'이라고 불리며, 이콘 논쟁에서 이콘 옹호론의 승리를 기억한다.[100]

올리비에 클레망은 이콘 논쟁의 종결까지의 경위에 대해 제국과 교회의 대립이 교회의 승리로 끝난 것으로 인해, 황제 교황주의는 동로마 제국에서 소멸하고, 이후 교회와 국가의 협조(비잔틴 하모니)라는 생각이 꽃피었다고 말한다.[101]

2. 2. 서방교회

일반적으로 '이콘'이라는 단어는 동방 정교회의 성화상을 가리키는 경우가 많지만[64][62][65], 서방 기독교에서도 비잔틴 양식을 따르거나 유사한 구성과 묘사를 가진 종교 미술 작품들이 존재한다. 다만 서방에서는 이를 '성상화'라고 부르기도 한다[66][67][68].13세기까지 서방 교회에서 성스러운 인물들을 묘사하는 방식은 동방의 양식을 따랐으며, 이탈리아에서는 이를 이탈로-비잔틴 양식이라고 부른다. 그러나 이 시기의 작품은 거의 남아있지 않다. 13세기부터 서방의 전통은 점차 예술가에게 더 많은 유연성을 허용하며 인물에 대해 더욱 현실적인 접근 방식을 취하기 시작했다. 당시 서방에는 숙련된 예술가의 수가 적었기 때문에 패널 그림과 같은 미술 작품의 양은 동방보다 훨씬 적었다. 대부분의 서방 환경에서는 제단화나 가정에 있는 하나의 이중 패널 제단화가 정교회 신자들이 집 안에 마련하는 '이콘 코너'의 더 큰 컬렉션을 대신했다.

15세기에 이르러서야 서방에서 회화 작품 제작이 동방의 수준에 가까워지기 시작했으며, 크레타 학파에서 대량으로 수입된 작품들이 이를 보충했다. 이 시기에는 거장 판화, 특히 대량으로 제작된 목판화가 도입되면서 이콘과 같은 초상화의 사용이 크게 늘어났다. 이 판화들은 대부분 교회가 손으로 채색하여 판매했으며, 작은 크기의 것들은 농민들도 구매하여 벽에 붙이거나 핀으로 고정할 수 있었다.

종교 개혁 시기, 개신교는 성상을 우상 숭배로 간주하여 반대하는 입장을 확고히 했다.[57] 이로 인해 개신교도들에 의해 성상 파괴 운동(주도자들은 우상 파괴 운동으로 규정)이 일어나기도 했다.[70] 초기 루터교에서는 지도적인 개혁가들의 초상화를 그리거나 성경 장면을 묘사하는 것에 대한 불확실성이 있었으나, 점차 성상 사용을 꺼리게 되었다.

반면, 가톨릭교회는 동서 교회의 분열 이전부터 성상을 전통적으로 사용해 왔으며, 8세기 성상 파괴 운동 당시에도 교황 그레고리오 2세를 비롯한 로마 교황들은 동로마 제국 황제의 성상 파괴령에 반대했다. 가톨릭교회는 제7차 공의회에서 결정된 성상 공경 교리를 받아들인다. 대 그레고리오의 입장을 따라, 성상을 글을 읽지 못하는 사람들도 신앙을 배울 수 있는 "가난한 자들의 성경"(Biblia pauperumlat)으로서 교육적 역할을 강조한다.[58][59] 가톨릭교회는 성상에 접근할 때 존경을 표해야 한다는 점에서 정교회와 동일한 견해를 가지지만, 평면적인 그림뿐만 아니라 전통적으로 3차원 조각상 형태의 성상도 선호한다는 점에서 동방 교회와 차이를 보인다. 다만, 트리엔트 공의회에서는 성상 공경이 지나친 우상 숭배로 흐르지 않도록 주의하고, 교리상 잘못된 표현이나 전시가 이루어지지 않도록 주교의 관리 의무를 강조했다.[70]

성상의 형식에 교회의 교리가 규범을 제시한 정교회와 달리, 서방 교회(로마 가톨릭교회)는 비교적 자유로운 입장을 취했다. 이러한 양식적 자유는 서유럽 미술의 다양성을 이끌었다. 르네상스 시대에는 자연주의적 묘사와 원근법을 활용한 사실적인 표현이 발전했으며, 반종교개혁 시기에는 신비주의와 결합하여 바로크 양식의 극적인 표현(잔 로렌초 베르니니의 '성녀 테레사의 환희' 등)이 나타났다. 이후 미술은 신고전주의의 엄격함으로 수렴되기도 하고, 카스파르 다비트 프리드리히의 풍경화처럼 전통에서 벗어난 낭만주의 회화로 나아가기도 했다.

현대에 와서는 에큐메니컬 운동의 일환으로 테제 공동체 등에서 "우정의 이콘"과 같이 이콘이 사용되기도 한다. 1993년 루터교-정교회 공동 위원회는 공동 성명을 통해 제7차 공의회의 결정을 재확인하며, 성상(이미지)이 신자들의 삶에서 가지는 역할을 인정했다. 이 성명에서 루터교는 16세기 성상 파괴주의를 거부했음을 명시하고, 삼위일체 하나님께만 드려야 하는 경배와 다른 모든 형태의 경배(성상 공경 포함)를 구별한다는 입장을 밝혔다.[60]

3. 정교회

"이콘"이라는 용어는 주로 동방 정교회에서 사용하는 성화상을 가리키는 경우가 많으며[64], 때로는 동방 정교회의 것만을 지칭하기도 한다.[62][65] 로마 가톨릭교회에서도 이콘과 유사한 성상화를 사용하지만[66][67][68], 정교회에서 이콘은 단순한 성당 장식이나 예배 도구를 넘어, 신자가 기도하고 입맞춤하는 성스러운 대상으로 여겨진다.[72]

정교회 신앙에서 이콘은 신자와 하느님 나라를 연결하는 영적인 필수품으로 간주된다.[78] 신앙의 대상은 이콘 자체가 아니라 이콘에 그려진 원상(그리스도, 성모 마리아, 성인 등)이며, 이콘에 대한 존경은 원상에게 전달된다고 본다. 이는 마치 "장거리 연애를 하는 사람이 가진 연인의 사진"에 비유되기도 하는데, 사진 자체가 아니라 사진 속 인물을 사랑하는 것과 같다는 의미이다.[73] 이러한 이콘 공경의 교리는 제7차 전 교회 공의회에서 확인되었다.[76]

정교회는 이콘의 기원이 기독교 초기까지 거슬러 올라간다고 가르치며[40], 성경에서도 그 근거를 찾는다. 예를 들어, 하느님이 인간을 자신의 형상(εικών|에이콘grc)으로 창조하신 것[44], 모세에게 놋뱀을 만들라고 명령하신 것[45] 등을 이콘의 기원으로 이해한다. 또한, 사도 루카가 성모 마리아의 첫 이콘을 그렸다는 전승도 중요하게 여긴다.[82]

정교회의 이콘은 대부분 평면 형태이며, 입체적인 조각상(입상)은 극히 드물다. 이는 로마 가톨릭교회가 평면상과 입상을 모두 성상(聖像)으로 사용하는 것과 대비된다. 이콘은 판화뿐 아니라 프레스코화, 사본 삽화, 모자이크화 등 다양한 형태로 제작된다.

이콘은 오랫동안 글을 읽지 못하는 신자들에게 성경의 이야기와 신앙의 내용을 전달하는 '보이는 복음'으로서 중요한 역할을 해왔다.[42] 신자들은 이콘 앞에서 기도하고, 입을 맞추며, 촛불이나 기름 등불을 밝혀 공경을 표한다.

3. 1. 이콘의 신학적 의미

정교회에서 이콘은 단순한 장식이나 예배 도구를 넘어, 신자가 기도하고 입맞춤하는 성스러운 대상으로 여겨진다.[72] 그러나 신앙의 대상은 이콘 자체가 아니라, 이콘에 그려진 원상(原型)이다. 이는 마치 "장거리 연애를 하는 사람이 가진 연인의 사진"에 빗대어 설명되기도 하는데, 사진 자체가 아니라 사진 속 인물을 사랑하는 것과 같다는 의미이다.[73]

성 대 바실리우스(330년경 - 379년)는 "성상에 대한 존경은 그 원상에 귀속된다"고 가르쳤다.[47][74] 즉, 이콘에 바치는 공경은 이콘을 통해 그 원형인 그리스도, 성모 마리아, 성인 등에게 전달된다는 것이다.[42][77] 다마스쿠스의 요한(676년경 - 749년)은 이러한 이콘 공경을 교회의 기록되지 않은 전통의 일부로 보았다.[74][75] 따라서 정교회에서 이콘은 신앙의 매개체로서 존중받지만[62], 오직 하느님에게만 드려져야 하는 참된 숭배(라트레이아)의 대상은 아니다. 제2차 니케아 공의회는 이콘 자체를 숭배하는 것을 명시적으로 금지하고, 이콘에 대한 공경이 원상으로 이어진다는 점을 분명히 했다.[42][76]

이콘의 가장 중요한 신학적 근거는 성육신 교리이다. 제2차 니케아 공의회는 완전한 신이자 완전한 인간으로서 세상에 오신 그리스도를 그리는 것이 말씀의 성육신에 대한 신앙을 지키는 것이라고 확인했다.[76][77] 역사적으로 존재했던 그리스도를 그리는 것은 보이지 않는 신을 상상하여 그리는 우상과는 다르며[98], 보이지 않는 하느님이 인간의 모습으로 나타나셨기 때문에(성육신), 그 형상을 그리는 것은 우상 숭배가 아니라는 것이다.[76] 다마스쿠스의 요한은 이콘 신학이 성육신 교리와 밀접하게 연결되어 있어, 이콘을 공격하는 것은 성육신 자체를 공격하는 것과 같다고 주장했다.

정교회는 이콘의 기원을 기독교의 시작까지 거슬러 올라간다고 보며[40], 성경에서도 그 근거를 찾는다. 창세기 1장 26-27절에서 하느님이 사람을 자신의 형상(εικών|에이콘grc)으로 만드신 것[44], 출애굽기에서 케루빔 등 천상 존재의 형상을 만들도록 명령하신 것, 민수기의 놋뱀 사건[45] 등을 이콘의 예로 이해한다. 또한 골로새서 1장 15절은 그리스도 자신을 "보이지 않는 하나님의 형상"이라고 칭한다.[46] 사람은 하느님의 형상으로 만들어졌기에 살아있는 이콘으로 간주되며, 기도 예식 중에 그려진 이콘과 함께 "향로"를 받는다.

이콘은 신자들이 영적인 세계와 만나는 통로로 여겨진다. 파벨 플로렌스키는 "이콘은 다른 세계로의 창구"라고 표현했다.[77] 이콘은 하느님의 나라의 존재를 신자에게 증언하는 동시에, 교회의 신자가 하느님 나라 안에 있음을 보여주는 영적인 필수품으로 간주된다.[78] 그리스어 '이콘'(εικών|이콘el)은 닮은 모습, 인상, 본뜸, 이미지를 의미한다.[79][80]

3. 2. 이콘 화가

정교회에서 이콘을 그리는 사람은 성전 안에서 살며, 정교회 공동체의 일원으로서 항상 성사 생활을 해야 한다. 진정한 이콘 화가에게 이콘 제작은 단순한 예술 활동이 아니라 수련과 기도의 길, 즉 수도의 길 그 자체로 여겨진다. 이 과정에서 이콘 화가는 세상과 육체의 정념과 욕망으로부터 벗어나 자신의 의지를 하느님의 뜻에 맞추고자 노력한다. 따라서 진정한 이콘 화가는 자신의 영광을 위해서가 아니라 하느님의 영광을 위해 이콘을 제작한다.이러한 이유로, 원칙적으로 이콘 화가는 완성된 이콘에 자신의 이름을 서명하지 않는다. 만약 이름을 남기는 예외적인 경우에도 "~에 의하여", "~의 제작", "~의 손에 의하여", "~의 손"과 같은 겸손한 표현을 덧붙인다. 이는 이콘 제작 과정에 신성한 힘이 개입하여, 하느님의 은총이 이콘 화가의 마음을 비추고 그의 손을 이끌어 완성한다고 믿기 때문이다.

대표적인 이콘 화가로는 다음과 같은 인물들이 있다.

- 테오파네스 더 그릭

- 안드레이 루블료프

- 이리나 야마시타 린

- 페트르 사사키 이와오

3. 3. 이콘의 발전

=== 초기 기독교 시대 ===

기독교 이전의 종교들도 다양한 신과 여신들의 조각상과 그림을 만들어 숭배했다.[3] 기독교인들이 언제부터 이러한 활동을 시작했는지는 명확하지 않다. 8세기부터 내려오는 기독교 전통에서는 루카 복음가를 최초의 성화 화가로 보지만, 이것이 역사적 사실인지는 불확실하다.[4] 초기 기독교가 일반적으로 무상징적이었고 200년경까지 종교적 이미지를 반대했다는 통념은 폴 코비 피니의 연구(1994년)에 의해 반박되었다. 그는 초기 기독교인들이 이미지에 대해 세 가지 다른 태도를 가졌다고 분석했다. 첫째, 인간이 하나님을 직접 볼 수 있다는 견해. 둘째, 그럴 수 없다는 견해. 셋째, 볼 수 있다 하더라도 보지 않는 것이 최선이며, 본 것을 묘사하는 것은 엄격히 금지된다는 견해이다.[5] 이 세 가지 태도는 각각 그리스와 근동 이교, 고대 그리스 철학, 유대교 전통과 구약성서에서 유래했다. 피니는 이 중 이스라엘의 성상 혐오가 초기 기독교에 미친 영향은 그리스 철학의 무형적 신 개념보다 훨씬 적었다고 결론지었다.[5]

피니는 200년 이전에 기독교 미술이 나타나지 않은 이유가 예술에 대한 원칙적인 혐오나 세속적이지 않음 때문이 아니라, 단순히 기독교인들에게 예술 제작에 필요한 토지와 자본이 부족했기 때문이라고 주장한다. 기독교인들이 재산을 확보하기 시작하면서 독자적인 예술을 실험하기 시작했다는 것이다.[6]

빌라도가 그리스도의 형상을 만들었다는 전설 외에도, 4세기 에우세비우스는 그의 교회사에서 예수의 첫 성상에 대해 언급한다. 그는 에데사의 왕 아브가르(약 50년경)가 병을 고치기 위해 예수에게 편지를 보냈다고 기록했지만, 초기 버전에는 형상에 대한 언급이 없다. 이후 시리아어 ''아다이의 교리''(약 400년경?)에는 예수의 그림이 언급되고, 6세기 에바그리우스 스콜라스티쿠스의 기록에서는 그리스도가 젖은 얼굴에 천을 대자 기적적으로 이미지가 나타났다는 이야기로 발전한다. 이 천은 자력성상(손으로 만들지 않은 성상)으로 알려졌으며, 10세기까지 에데사에 보관되다가 콘스탄티노폴리스로 옮겨졌고, 1204년 제4차 십자군의 약탈 때 사라졌다고 전해진다. 하지만 수많은 사본을 통해 그 도상 유형은 확립되었다.[7]

4세기 기독교인 아일리아 람프리디우스는 아우구스투스사의 일부인 ''알렉산데르 세베루스 황제의 생애''에서 기독교 이미지를 성상처럼 취급한 가장 오래된 기록을 남겼다. 이에 따르면 기독교인이 아니었던 알렉산데르 세베루스 황제(재위 222-235년)는 개인 예배당에 신격화된 황제들, 조상들의 초상과 함께 그리스도, 아폴로니우스, 오르페우스, 아브라함의 이미지를 두고 숭배했다. 리옹의 성 이레네우스(약 130–202년)는 ''이단 반박''에서 영지주의 카르포크라테스파가 그리스도의 그림을 만들어 철학자들의 이미지와 함께 두고 이교도처럼 존경한다고 비판했다. 그러나 이레네우스는 성상 자체보다는 특정 영지주의 분파의 사용 방식에 대해 비판했다.

> 그들은 또한 그림을 가지고 있는데, 그 중 일부는 칠해졌고, 다른 것들은 다른 종류의 재료로 만들어졌습니다. 그들은 예수님이 그들 가운데 계셨을 때 빌라도가 그리스도의 형상을 만들었다고 주장합니다. 그들은 이 이미지에 왕관을 씌우고, 세상의 철학자들의 이미지, 즉 피타고라스, 플라톤, 아리스토텔레스 등의 이미지와 함께 세웁니다. 그들은 또한 이 이미지들을 이방인 [이교도]과 같은 방식으로 존경하는 다른 방식들을 가지고 있습니다.

이미지 숭배에 대한 또 다른 비판은 2세기의 비정경 문헌인 요한의 행적에 나타난다. 사도 요한은 그의 추종자 중 한 명이 그의 초상화를 만들어 숭배하고 있다는 것을 발견한다.

> [요한]은 침실로 들어가, 화환으로 장식된 늙은 남자의 초상화와 램프와 제단이 그 앞에 놓여 있는 것을 보았습니다. 그는 그를 불러 말했습니다. 리코메데스, 이 초상화는 무슨 뜻입니까? 여기 그려진 것이 당신의 신들 중 하나입니까? 나는 당신이 여전히 이교도 방식으로 살고 있는 것을 봅니다.

> — 요한의 행적, 27

요한은 이어서 "그러나 당신이 지금 한 일은 유치하고 불완전합니다. 당신은 죽은 사람의 죽은 형상을 그렸습니다."라고 말한다.

적어도 4세기 초까지 일부 교회 지도자들은 여전히 성상에 엄격히 반대했다. 스페인의 비공식 엘비라 종교회의(약 305년)에서 주교들은 "그림은 예배와 숭배의 대상이 되지 않도록 교회에 두어서는 안 된다"고 결론지었다.[8] 살라미스의 에피파니우스 주교는 예루살렘의 요한 주교에게 보낸 그의 편지 51(약 394년)에서, 그가 교회에서 이미지를 찢어낸 방법을 설명하고, 다른 주교에게 그러한 이미지가 "우리 종교에 반대한다[...]"고 훈계했다.[9]

=== 4세기 이후 발전과 양식 변화 ===

테오도시우스 1세 치하에서 기독교가 로마 제국의 유일한 공인 종교가 되면서, 기독교 미술은 질과 정교함뿐 아니라 그 본질도 변화하기 시작했다. 기독교가 사회 상류층으로 확산되면서, 순교자와 그들의 행적을 그린 그림들이 나타났다. 초기 작가들은 이 그림들의 생생한 효과에 주목했는데, 이는 일부 기독교 작가들이 이교 미술에서 비판했던 요소, 즉 생명체를 모방하는 능력이었다. 이교 미술은 주로 거짓 신을 가리키며 우상 숭배를 조장한다고 비판받았다. 입체 조각상은 이교 숭배 관행과 너무 가깝다는 이유로 기피되었고, 이는 동방 기독교 역사 전반에 걸쳐 지속되었다.

시나이의 닐루스(사망 약 430년)는 그의 저서인 ''침묵자 헬리오도루스에게 보내는 편지''에서 안키라의 성 플라톤이 꿈속에서 기독교인에게 나타난 기적을 기록하고 있다. 젊은이는 성인의 초상화를 자주 보았기 때문에 성인을 알아볼 수 있었다. 이처럼 종교적 환영을 이미지와 유사한 것으로 인식하는 것은 신들이 인간에게 나타나는 이교도 경건한 기록의 특징이기도 했으며, 성인전의 일반적인 주제였다. 데살로니키의 성 데메트리오스로부터 환상을 받은 또 다른 비평가는 성인이 그에 대한 "더 오래된" 이미지, 즉 아마도 아직 하기오스 데메트리오스에 있는 7세기 모자이크와 닮았다고 명시했다. 또 다른 아프리카 주교는 데메트리오스라는 젊은 군인에게 아랍 노예에서 구출되었는데, 그는 주교에게 데살로니키에 있는 그의 집으로 가라고 말했다. 도시의 대부분의 젊은 군인들이 데메트리오스라고 불리는 것을 발견한 그는 포기하고 도시에서 가장 큰 교회로 가서 벽에서 자신을 구출한 사람을 발견했다.[17]

이 시기 교회는 황제나 기증자 인물 등 비종교적인 인간 이미지도 금지하기 시작했으며, 이로 인해 대부분의 사람들은 종교적 이미지와 통치 계급의 이미지만 접하게 되었다. '이콘'(εικών|이콘el)이라는 단어는 모든 이미지를 지칭했지만, 점차 종교적인 이미지를 특정하는 용어로 사용되었다. 이콘은 닮은 모습, 인상, 본뜸, 이미지를 의미한다.[79][80]

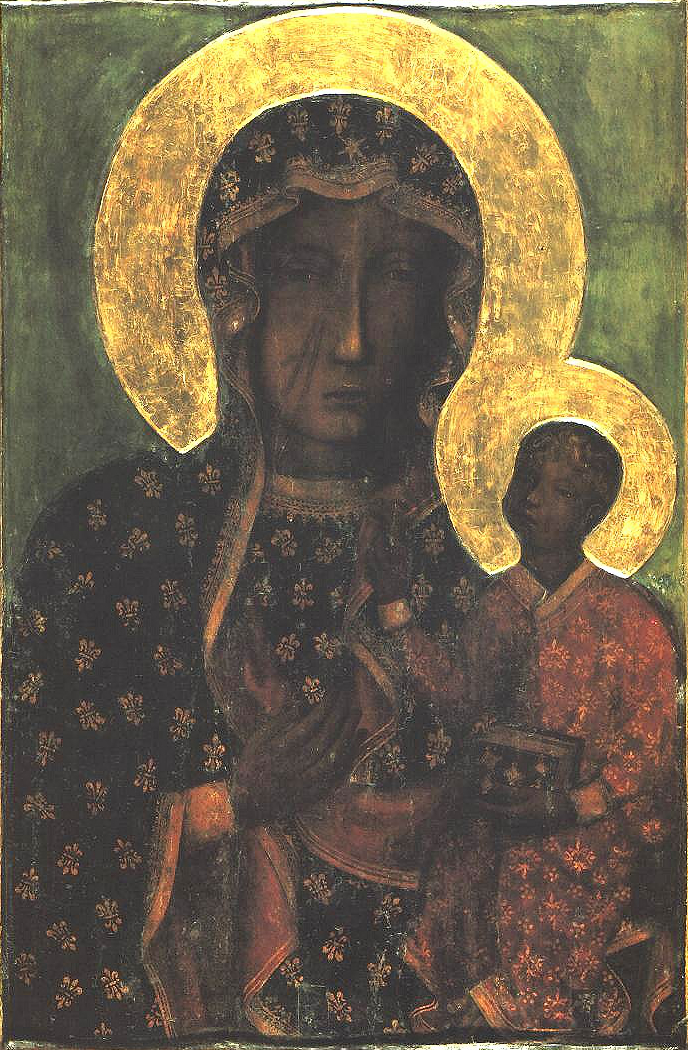

5세기경, 카타콤 벽화와는 별개로, 생전에 그려졌다는 마리아의 이미지가 처음 언급된다. 테오도로스 렉토르는 6세기 저서 ''교회사'' 1:1[18]에서 에우도키아(황제 테오도시우스 2세의 아내, 사망 460년)가 예루살렘에서 호데게트리아 이콘이라는 "하느님의 어머니"의 이미지를 아르카디우스의 딸이자 테오도시우스 2세의 여동생인 풀케리아에게 보냈다고 말했다. 이 이미지는 "사도 루카"가 그렸다고 명시되었다. 이러한 전승은 정교회뿐 아니라 서방 교회에도 있으며, '성모를 그리는 성 루카'와 같은 종교화에 내용이 반영되기도 한다.

마르게리타 과르두치는 에우도키아가 팔레스타인에서 풀케리아에게 보낸 루카가 그린 것으로 여겨지는 마리아의 원래 이콘은 그녀의 머리만 있는 둥근 형태의 큰 이콘이었다는 전통을 전한다. 이 이콘이 콘스탄티노플에 도착했을 때, 아기 예수를 안고 있는 마리아의 매우 큰 직사각형 이콘에 머리 부분으로 맞춰졌고, 이 복합 이콘이 역사적으로 호데게트리아로 알려지게 되었다. 그녀는 또한 콘스탄티노플의 마지막 라틴 황제인 발두인 2세가 1261년에 콘스탄티노플을 탈출하면서 이 이콘의 원래 둥근 부분을 가지고 갔다는 또 다른 전통을 언급한다.[19][20] 이것은 앙주 왕가의 소유로 남아 있었으며, 그들은 그것을 마리아와 아기 예수의 훨씬 더 큰 이미지에 삽입했고, 현재 이것은 몬테베르지네의 베네딕토회 수도원 교회 본당 제대 위에 안치되어 있다.[21][20] 이 이콘은 그 후 수세기 동안 반복적으로 다시 칠해져서, 마리아의 원래 얼굴이 어떻게 생겼을지 판단하기 어렵다. 과르두치는 1950년에 산타 프란체스카 로마나 교회에 있는 마리아의 고대 이미지가[22] 5세기에 만들어져 로마로 가져와 현재까지 남아있는 원래의 둥근 이콘의 매우 정확하지만 반전된 거울 이미지임이 밝혀졌다고 말한다.[23]

후기 전통에서 루카가 그린 것으로 여겨지는 마리아 이콘의 수는 크게 늘어났다.[24] 로마 백성의 구원자, 블라디미르의 테오토코스, 아토스 산의 이베론의 테오토코스, 티흐빈의 테오토코스, 스몰렌스크의 테오토코스, 그리고 체르토호바의 검은 성모가 그 예이며, 또 다른 이콘은 성 토마스 산의 대성당에 있는데, 이는 루카 복음사가가 그린 일곱 개의 이콘 중 하나이며 사도 토마스에 의해 인도에 가져온 것으로 여겨진다.[25] 에티오피아에는 적어도 일곱 개가 더 있다.[26] 비세라 V. 펜체바는 "이콘을 그린 루카의 신화는 성상 파괴 논쟁(8세기와 9세기, 대부분의 미술 사학자들이 생각하는 것보다 훨씬 늦음) 동안 이콘 공경의 정당성을 뒷받침하기 위해 만들어졌다"라고 결론짓는다. 개혁 침례교 목사 존 카펜터에 따르면, 이콘 숭배자들은 복음사가 루카가 그녀의 생전에 그린 테오토코스의 초상이 존재한다고 주장함으로써 "이미지에 대한 사도적 기원과 신성한 승인을 위한 증거를 조작했다."[13]

성상 파괴 논쟁 이전과 기간 동안, 이콘의 제작을 신약 시대에 귀속시키는 이야기가 크게 증가했으며, 몇몇 사도들과 심지어 마리아 자신이 이미지의 예술가 또는 위임자로 여겨졌다(마리아의 경우 자수로도 제작됨).

비록 사용 기록은 더 이전부터 존재하지만, 패널 이콘의 경우, 그리스 정교회 성 카테리나 수도원에 보존된 6세기 작품 몇 점을 제외하고는 현존하는 것이 없다.[31] 로마에 있는 다른 예시들은 모두 심하게 덧칠되었기 때문이다. 따라서 초기 그리스도, 마리아, 성인들의 묘사에 대한 현존하는 증거는 벽화, 모자이크 및 일부 조각에서 찾아볼 수 있다.[32] 이것들은 후대의 양식화와는 대조적으로 현실적인 모습을 보인다. 이들은 일반적으로 미라 초상화와 스타일이 비슷하지만, 품질 면에서는 훨씬 우수하다. 이 초상화는 왁스(밀랍화)로 제작되었으며 파이윰에서 발견되었다.

이러한 작품들에서 알 수 있듯이, 초기 예수의 묘사는 초상화라기보다는 일반적인 이미지였으며, 일반적으로 수염 없는 젊은 남자로 묘사되었다. 훗날 예수의 이미지로 표준화된 긴 머리카락과 수염을 가진 모습의 초기 예시가 등장하기까지는 시간이 걸렸다. 이러한 모습이 나타나기 시작했을 때에도 여전히 변형이 존재했다. 히포의 아우구스티누스(354–430)[33]는 예수와 마리아의 모습을 아는 사람이 없다고 말했다. 그러나 아우구스티누스는 성지 거주자가 아니었기에 현지 주민과 그들의 구전 전통에 익숙하지 않았다. 점차 예수의 그림은 초상화의 특징을 갖게 되었다.

이 시기에는 예수의 묘사 방식이 아직 통일되지 않았으며, 두 가지 흔한 이콘 중 어느 것을 선호해야 하는지에 대한 논쟁이 있었다. 첫 번째, 즉 "셈족" 형태는 예수를 짧고 곱슬거리는 머리카락으로 묘사했고, 두 번째 형태는 가운데 가르마를 하고 수염을 기른 예수를 묘사했는데, 이는 신 제우스가 묘사되는 방식이었다. 테오도루스 렉토르는[34] 두 가지 형태 중 짧고 곱슬거리는 머리카락을 한 형태가 "더 진실하다"고 언급했다. 그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 이교도가 예수의 이미지를 그리도록 의뢰받고 "셈족" 형태 대신 "제우스" 형태를 사용했다가 벌을 받아 손이 마비되었다는 이야기를 전한다(다마스쿠스의 요한이 발췌).

그 발전은 점진적으로 이루어졌지만, 존경받고 기적을 행하는 대상으로서 기독교 이미지의 완전한 등장과 일반적인 교회적(단순히 대중적이거나 지역적인 것이 아닌) 수용은 6세기로 거슬러 올라갈 수 있다. 한스 벨팅이 썼듯이,[35] "우리는 처음으로 교회가 종교적 이미지를 사용했다는 것을 듣게 된다." "우리가 6세기 후반에 이르자, 이미지들이 직접적인 숭배를 받고 있으며, 그중 일부는 기적을 행한 것으로 여겨지고 있음을 알 수 있다."[36] 시릴 망고는 다음과 같이 적었다.[37] "유스티니아누스 사후 시대에 이콘은 대중적 신앙에서 점점 더 중요한 역할을 하며, 이콘과 관련된 기적 이야기, 심지어 우리 눈에는 다소 충격적인 이야기들까지 급증한다." 그러나, 유세비우스와 이레네우스의 이전 언급은 이미 2세기에 이미지에 대한 숭배와 관련된 기적을 보고하고 있음을 보여준다.

정교회에서 이콘은 단순한 성당 장식이나 예배의 도구가 아니라, 정교회 신자가 기도하고 입맞춤하는 성스러운 대상이다.[72] 단, 신앙의 대상이 되는 것은 이콘 그 자체가 아니라, 이콘에 그려진 원상(그리스도, 성모, 성인 등)이다. 이는 "장거리 연애를 하는 사람이 가진 연인의 사진"에 비유되기도 한다. 사진 자체를 사랑하는 것이 아니라 사진 속 인물을 사랑하는 것처럼 말이다.[73]

성 대 바실리우스(약 330년–379년)는 "성상에 대한 존경은 그 원상에 귀속된다"고 말했다. 다마스쿠스의 요한(약 676년–749년)은 이를 인용하여, 원상은 성상화되는 동시에 존경을 받는 근원이 된다고 설명하며, 성상에 대한 경배를 동쪽을 향해 기도하는 것, 십자가에 대한 존경과 함께 기록되지 않은 성전(아그라포스 파라도시스)에 포함시켰다.[74][75] 즉, 정교회에서 이콘은 신앙의 대상이나 숭배의 대상(숭배는 오직 신에게만 해당)은 아니지만, 신앙의 매개체로서 존중받는다.[62]

=== 성상 파괴 논쟁 ===

7세기 이슬람의 흥기와 동로마 제국과의 전쟁은 이콘 논쟁에 영향을 미쳤다. 일체의 종교화를 금지하는 이슬람의 영향으로 동로마 제국 내에서도 이콘을 부정하는 생각이 퍼졌다.[90] 726년 동로마 황제 레오 3세는 본격적으로 성상 폐지에 나섰다. 같은 해 산토리니 화산 폭발을 이콘에 대한 신의 분노로 해석한 황제는 727년 궁궐 문에 걸린 그리스도 이콘을 파괴하려 했고, 이에 반대하는 시민들과 충돌이 발생했다. 이 사건을 계기로 이콘 찬성파가 반란을 일으켰으나 진압되었다. 730년 레온 3세는 자신에게 동조하는 이들을 모아 공의회를 열고 이콘 금지령을 발표했다.[91] 레온 3세의 이콘 금지 배경에는 제국 방위에 중요했던 아르메니아와 시리아 북부 출신 병사들(이콘 반대론자가 많았음)에 대한 배려가 있었다는 분석도 있다.[92] 그러나 성상 파괴 운동의 정확한 원인은 파괴 주체 측 사료 부족으로 연구가 어렵다.[93]

레온 3세 사후, 아들 콘스탄티누스 5세는 이콘 금지 정책을 이어받았다. 그는 총대주교 없이 "공의회"(754년, '머리 없는 회의'로 불림)를 열어 이콘 찬성론자를 이단으로 규정하고, 762년부터 본격적인 박해를 시작했다. 이콘 제작의 중심지였던 수도원은 특히 탄압의 대상이 되었다. 그러나 불가리아인의 침입으로 황제는 국방에 몰두하게 되었고, 이콘 논쟁은 그의 재위 기간 동안 종결되지 못했다.[94] 이 시기 황제들은 교권과 제권을 모두 장악하려 했으며, 레온 3세는 "나는 황제이자 대사제다"라고 말했다고 전해진다.[95]

8세기부터 9세기 전반(726년–787년, 815년–843년)에 걸쳐 이콘 파괴는 동로마 제국 전역에서 단속적으로 이루어졌다. 이로 인해 성상 파괴 운동 이전의 동로마 이콘은 시나이 반도의 성 카타리나 수도원과 테살로니키의 일부 모자이크를 제외하고는 거의 남아있지 않다.[87][96] 정교회 측에서는 이 시기 이콘 발전이 저해되고 교회의 정신성과 신비성이 약화되었다고 평가한다.[97] 교회는 황제의 권력에 순교를 통해 저항했다. 다마스쿠스의 요한은 황제에게 "황제여, 우리는 이 세상의 정치, 인두세, 통행세 등에서는 당신에게 충실하지만, 교회의 제도에서는 우리에게 말씀을 하고 교회 규정을 정한 목자를 따로 모시고 있습니다."라고 반박했으며[77], 수도사들은 신앙에 관한 결정은 제국이 관여할 바가 아니라며 이콘 옹호를 이어나갔다[95] (예: 성상 옹호자 바실리오스).

=== 제7차 공의회와 이콘 신학 정립 ===

레온 4세의 아내이자 콘스탄티노스 6세의 섭정이었던 이레네(이리니)는 이콘 지지자였다. 그녀의 노력으로 787년 제7차 공의회가 소집되었다. 이 공의회는 754년 '머리 없는 회의'의 결정을 무효화하고 이콘의 신학적 위치를 확립했다.[76] 공의회는 다음과 같은 교리(정의)를 확인하고 결의했다.

> 책에 의해서 또는 책에 의하지 않고 우리를 위해 제정된 교회의 전승을 우리는 모두 새로운 설을 덧붙이지 않고 준수할 것이다. 기록된 성상은 복음을 전하는 기사에 부합하며 또한 우리로 하여금 말씀의 성화가 진실하고 상상적인 것이 아님을 믿게 하여 그와 유사한 이익을 얻게 하므로 그것은 전승의 하나이다. 이는 그가 이것을 가리키는 바, 그는 반드시 이것을 설명해야 하기 때문이다. 그러므로 우리는 왕의 길을 걷는 자와 같이 우리 성부들의 신성한 가르침과 공교회의 전승을 따를 것이며(이는 이 가르침이 교회에 있는 성령의 가르침임을 알기 때문이다) 매우 확실하고 가장 정밀한 조사를 거쳐 다음과 같이 의결한다. 하나님의 성당, 성물 및 제복, 벽, 판, 집에 길에 존귀하고 생명을 주는 십자가의 상과 마찬가지로 안료로 칠해지고 아름다운 돌 및 기타 적절한 물건으로 제조된 존귀하고 거룩한 상, 즉 우리 주, 신, 구세주 예수 그리스도와 흠 없는 여재, 우리 성모 마리아(테오토코스)와 존귀한 사도 및 성인 공경자의 상을 둘 것이다. 이는 여러 차례 성상의 형상을 보므로 그것에 주목하는 자는 그 원상을 상기하여 그것을 사랑하고 입맞춤과 경배를 통해 그것을 존경하는 마음을 일으켜야 할 것이다. 다만 이 숭배는 우리들이 믿는 바에 따라 오직 하나의 신성에 귀속되어야 하는 참된 숭배가 아니며, 존귀하고 생명을 주는 십자가의 상과 성 복음서 및 기타 성물에 향과 촛불을 통해 경의를 표하는 예에 따라 존경하는 것이며, 즉 고대의 경건한 관례에 행해진 것과 같다. 이는 상에 베푸는 존경이 그 원상으로 옮겨지는 것이며 성상을 숭배하는 자는 그것에 쓰여진 자를 숭배하는 것이다. 이는 우리 성부들의 가르침이 확고한 바이며, 땅의 극(가장자리)에서 극(가장자리)에 이르기까지 복음을 받은 공교회의 전승이다.

> — 제7차 공의회 367명의 성부들의 정의, 우에다 마사시 역 『성 규칙서』정교회 편집국 메이지 31. 7 1898

위에 확인된 정의는 다음과 같이 요약된다.

4. 이콘의 형태와 상징

동방 정교회의 이콘은 주로 평면이며, 입체 조각상은 이교 숭배 관행과 너무 가깝다는 이유로 거의 사용되지 않는다.[64][62][65] 이콘의 형태는 나무판에 그린 판화뿐만 아니라, 성당 벽의 프레스코화, 사본 삽화, 모자이크화 등 다양하다. 반면, 로마 가톨릭교회에서는 평면상과 입상을 모두 사용하며 이를 통칭하여 '성상화'라고 부른다.[66][67][68]

정교회에서 이콘은 단순한 장식이나 예배의 도구를 넘어, 정교회 신자가 기도하고 입맞춤하는 성스러운 대상으로 여겨진다.[72] 다만 신앙의 대상은 이콘 자체가 아니라 이콘에 그려진 원상(그리스도, 성모, 성인 등)이다. 성 대 바실리우스는 "성상에 대한 존경은 그 원상에 귀속된다"고 설명했다.[74][75] 즉, 이콘은 신앙의 매개체로서 존중받는 것이다.[62]

동방 정교회와 중세 초기 서방의 이콘에서는 예술적 자유가 거의 허용되지 않으며, 이미지 내의 거의 모든 요소가 상징적인 의미를 지닌다.

- 인물 표현: 이콘에 그려지는 인물, 동물, 사물 등은 모두 신의 빛에 비추어져 평온함과 질서를 유지하며, 천상계에서의 본래 모습에 따라 "추상적"으로 그려진다.[118] 인물들은 일관된 얼굴 생김새와 그들에게 고유한 속성을 가지며, 몇 가지 전통적인 자세를 취한다.

- 후광: 예수, 성인, 천사 모두 후광을 지닌다.

- 날개: 천사와 종종 세례자 요한은 메신저임을 나타내기 위해 날개를 가지고 있다.

- 빛: 이콘의 빛은 신의 빛을 상징하며 그림자를 만들지 않는다. 이콘의 배경 자체가 빛을 의미하기도 한다.[118]

- 원근법: 서양 미술의 일반적인 원근법과 달리, 소실점이 관람자 쪽에 있는 듯한 역원근법이 사용되는 경우가 많다. 이는 신의 영광이 보는 이에게 퍼져나감을 상징한다.[118]

- 색상: 색상 또한 중요한 상징적 의미를 지닌다.

- 금색: 천국의 빛, 신성(神性)을 나타낸다.

- 빨간색: 신성한 생명, 사랑, 희생, 순교를 상징한다.

- 파란색: 인간의 생명, 하늘, 신비를 나타낸다.

- 흰색: 하나님의 창조되지 않은 빛, 순결, 거룩함을 상징하며, 주로 예수의 부활과 예수의 변용 장면에 사용된다.

- 예수와 마리아의 옷 색깔: 신화(Theosis, 인간이 신의 은총으로 신성을 닮아감) 교리를 시각적으로 전달한다.

- 예수: 파란색 겉옷(인성)에 빨간색 속옷(신성)을 입어, 하나님이 인간이 되셨음(성육신)을 나타낸다.

- 마리아: 빨간색 겉옷(신의 은총)에 파란색 속옷(인성)을 입어, 하나님으로부터 은사를 받은 인간을 나타낸다.

- 문자: 대부분의 이콘에는 묘사된 인물이나 사건의 이름을 나타내는 서예 텍스트가 포함되며, 이 또한 종종 양식화된 방식으로 제시된다.

이러한 전통적인 이콘의 표현 방식은 17세기 이후 서유럽 미술의 영향을 받아 변화를 겪기도 했다. 소위 "서구화된 이콘"은 인체의 세부를 사실적으로 묘사하고 육체의 아름다움에 주목하며, 전통적인 원근법을 사용하는 경향을 보였다.[114][115][117] 이는 눈에 보이는 세계를 재현하려는 서구 예술의 특징을 반영한 것이지만, 정교회 전통에서는 이콘이 이 세상 너머의 영적인 실재와 하느님의 나라를 증언하는 "다른 세계로의 창"이라는 본래의 의미[77][119]에서 벗어난 것으로 평가되기도 한다.

5. 지역별 이콘 전통

비잔틴 제국비잔틴 제국의 콘스탄티노플을 중심으로 발전한 이콘화 전통은 11세기 이전의 작품이 거의 남아있지 않다. 이는 성상 파괴 운동으로 많은 이콘이 파괴되거나 유실되었고, 1204년 제4차 십자군 당시 베네치아 공화국에 의한 약탈, 그리고 1453년 콘스탄티노플 함락의 영향 때문이다.

코무네노스 시대(1081–1185)에 이르러 비잔틴 세계에서 이콘 숭배가 널리 퍼졌는데, 이는 모자이크, 상아, 유리질 에나멜과 같은 값비싼 재료의 부족 때문이기도 하지만, 교회 관습에 이콘을 위한 특별한 스크린인 이코노스타시스가 도입된 것도 영향을 미쳤다. 이 시대의 이콘 양식은 엄격하고 성직자적이며 초월적인 특징을 보였다.

코무네노스 시대 말기에는 이러한 엄격함이 완화되어 이전에는 잘 표현되지 않던 감정이 이콘화에 나타나기 시작했다. 이 변화를 보여주는 주요 예시로는 다프니 수도원의 벽화(약 1100년)와 스코페 인근 성 판텔레이몬 교회(1164)가 있다. 블라디미르의 테오토코스(약 1115년)는 영성과 감정을 중시하는 새로운 경향을 잘 보여주는 대표적인 작품이다.

이콘의 감정주의적 경향은 1261년에 시작된 팔레올로고스 시대에도 이어졌으며, 초라 교회의 모자이크에서 절정에 달했다. 14세기 후반에는 팔레올로고스 시대의 성인들이 매우 가늘고 뒤틀린 과장된 자세로 그려졌는데, 이는 팔레올로고스 매너리즘으로 알려진 양식이다. 오흐리드의 수태고지 이콘이 이 양식의 훌륭한 예시이다.

1453년 콘스탄티노플 함락 이후, 비잔틴 전통은 발칸 반도, 러시아 및 기타 슬라브 국가, 조지아와 아르메니아, 그리고 이슬람 세계의 동방 정교회 소수 민족들 사이에서 이어졌다. 그리스어를 사용하는 세계에서는 크레타 섬이 17세기 중반까지 베네치아 공화국의 지배를 받았으며, 많은 이콘을 유럽으로 수출한 크레타 학파의 본거지로서 중요한 이콘화 중심지가 되었다.

크레타 학파크레타는 1204년부터 베네치아의 지배를 받았으며, 서구식의 Scuola di San Luca|스쿠올라 디 산 루카it 즉, 조직화된 화가 길드인 성 루가 길드가 생기면서 번성하는 예술의 중심지가 되었다. 크레타 회화는 베네치아 영토의 가톨릭교도와 동방 정교회 신자 모두에게서 큰 후원을 받았다. 운송의 편의를 위해 크레타 화가들은 패널 그림을 전문으로 제작했으며, 다양한 후원자들의 취향에 맞게 여러 스타일로 작업하는 능력을 개발했다. 크레타에서 명성을 쌓은 후 베네치아로 이주한 엘 그레코는 이 학파의 가장 유명한 화가이며, 그의 작품에서 많은 비잔틴 양식을 계속 사용했다. 한때 120명 이상의 화가를 자랑했던 크레타의 도시 이라클리온은 1669년 투르크에 함락되면서 크레타 학파는 쇠퇴했다. 이후 그리스 이콘화는 20세기에 포티스 콘토글루와 같은 예술 개혁가들이 초기 양식으로의 회귀를 강조하며 부흥을 시도했다.

러시아러시아의 이콘은 일반적으로 나무에 그려진 그림으로, 흔히 작은 크기이지만 교회와 수도원에는 탁자만큼 큰 것도 있다. 러시아의 많은 종교 가정에서는 "붉은 구석"(이콘 코너) 벽에 이콘을 걸어둔다. 이콘과 관련된 풍부한 역사와 정교한 종교적 상징주의가 있다. 러시아 정교회에서는 본당이 일반적으로 성소와 이코노스타시스(이콘 벽)로 구분된다.

이콘의 사용과 제작은 988년에 키예프 루스가 동로마(비잔틴) 제국에서 정교회 기독교로 개종한 후 도입되었다. 일반적으로 이 이콘들은 사용으로 신성시된 모델과 공식을 엄격히 따랐으며, 그중 일부는 콘스탄티노폴리스에서 유래되었다. 시간이 지나면서 러시아인들, 특히 안드레이 루블료프와 디오니시우스는 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 수준으로 이콘 유형과 스타일의 어휘를 확장했다. 17세기 이전의 러시아에는 서유럽 종교 미술의 개인적이고 즉흥적이며 창의적인 전통이 거의 없었으며, 시몬 우샤코프의 그림은 개신교와 가톨릭 유럽의 종교 그림과 판화의 영향을 강하게 받았다.

17세기 중반, 모스크바 총대주교 니콘이 제정한 전례와 관행의 변화로 러시아 정교회가 분열되었다. 전통주의자들, 즉 박해받는 "구교도"는 이콘의 전통적인 양식화를 계속하는 반면, 국교회는 그 관행을 수정했다. 그때부터 이콘은 전통적인 양식화되고 비현실적인 방식으로 그려졌을 뿐만 아니라, 러시아 양식화와 서유럽적 사실주의가 혼합된 방식, 그리고 당시 가톨릭 종교 미술과 매우 유사한 서유럽 방식으로 그려지기 시작했다. 스트로가노프 학파와 네뱐스크의 이콘은 러시아 이콘 화가들의 마지막 중요한 학파에 속한다.

루마니아루마니아에서는 유리 뒤에 거꾸로 그려 액자에 넣은 성상이 19세기에 흔했고, 지금도 제작되고 있다. 이 기법은 유리 반전 그림으로 알려져 있다. "트란실바니아 시골에서는 몰다비아, 왈라키아, 아토스 산에서 수입한 값비싼 패널 성상을, 훨씬 저렴하여 트란실바니아 농민들이 접근할 수 있었던 작은 지역 생산 유리 성상으로 점차 대체했다."[52]

세르비아

세르비아 이콘에 대한 가장 초기의 역사적 기록은 네마니치 왕조 시대까지 거슬러 올라간다. 주목할 만한 세르비아 이콘 학교 중 하나는 17세기부터 19세기까지 코토르만에서 활동했다.[53]

세 손의 테오토코스는 세르비아 정교회의 가장 중요한 이콘이자 아토스 산의 주요 이콘이다.

콥트 미술 (이집트와 에티오피아)

이집트의 알렉산드리아 콥트 정교회와 에티오피아의 동방 정교회 또한 독특하고 살아있는 이콘 그림 전통을 가지고 있다. 콥트 이콘은 파윰 미라 초상화에서 예시된 것처럼 이집트 후기 고대 헬레니즘 미술에서 유래되었다. 4세기부터 교회는 자신들의 믿음을 진정성 있게 표현하기 위해 벽에 그림을 그리고 이콘을 만들었다.

알레포 학파

알레포 학파는 사제 유수프 알-무사위르 (조셉 화가라고도 알려짐)가 설립한 이콘 화가 학교로, 당시 오스만 제국의 일부였던 알레포에서 최소 1645년[55]에서 1777년[56] 사이에 활동했다.

6. 한국의 이콘

(작성할 내용 없음)

6. 1. 개신교

1993년 7월 헬싱키에서 열린 루터교-정교회 공동 위원회 제7차 전체 회의에서 발표된 공동 성명은 에큐메니컬 공의회의 결정, 특히 그리스도의 본질과 성상(이콘) 경배에 대한 입장을 재확인했다.[60]성명에 따르면, 루터교인과 정교회 신자 모두 에큐메니컬 공의회의 가르침을 교회의 권위로 인정한다. 이 공의회들은 그리스도 안에서 이루어진 하나님의 구원 사역을 훼손하려는 이단을 거부하고, 분열되지 않은 교회의 가르침을 보존하는 역할을 했다. 그러나 두 교회는 역사적 배경이 다르다. 루터교는 필리오케 문구가 추가된 니케아-콘스탄티노폴리스 신조를 받아들였다.[60]

787년 제2차 니케아 공의회(제7차 에큐메니컬 공의회)는 성상 파괴주의를 반대하고 교회 내 성상 경배를 다시 확립했다. 이 결정은 종교 개혁 당시 루터교가 직접적으로 계승한 전통은 아니었다. 그럼에도 불구하고, 루터교는 16세기에 나타난 급진적인 성상 파괴 운동을 거부했으며, 오직 삼위일체 하나님께만 드려야 하는 완전한 경배와 다른 모든 형태의 경배(성인이나 성물에 대한 공경 등)를 명확히 구분했다(아우크스부르크 신앙고백 21조).[60]

역사적 연구를 통해 제2차 니케아 공의회에 대한 이해가 깊어졌지만, 이 공의회가 루터교 신자들에게 미치는 중요성은 정교회 신자들과는 다르다. 그럼에도 불구하고, 루터교와 정교회는 제2차 니케아 공의회가 이전 공의회들의 기독론적 가르침을 확고히 하고, 영원한 하나님의 말씀이 사람이 되신 성육신의 실재를 재확인했다는 점에 동의한다. 또한 이 공의회가 신자들의 신앙생활에서 성상(이미지)의 역할을 제시했다는 점도 인정한다. 공동 성명은 제2차 니케아 공의회의 정의를 인용하며 다음과 같이 부연했다: "그리스도, 마리아, 하나님의 어머니, 그리고 성인들을 더 자주 볼수록, 그들을 보는 사람들은 모범으로 봉사하는 사람들을 기억하고 갈망하게 되며, 이 성상에 경의와 존경심을 표하게 된다. 물론 이것은 우리의 신앙에 따라 오직 신성한 본질에만 합당하게 드려지는 완전한 숭배는 아니지만, 존경받고 생명을 주는 십자가의 형상, 복음의 거룩한 책, 그리고 다른 거룩한 물건에 드리는 것과 유사하다".[60]

6. 2. 가톨릭

가톨릭교회는 성상 숭배에 관한 제7차 공의회(제2 니케아 공의회)의 결정을 받아들였으며, 성상에 접근할 때 존경을 표해야 한다는 점에서 동방 정교회와 동일한 견해를 공유한다. 그러나 가톨릭교회의 성상에 대한 태도는 정교회와 약간의 차이가 있다. 대 그레고리오의 가르침을 따라, 가톨릭교회는 성상이 글을 읽지 못하는 사람들도 신앙의 내용을 배울 수 있도록 돕는 "가난한 자들의 성경"(Biblia pauperum|비블리아 파우페룸la)으로서의 교육적 역할을 강조한다.[58][59]형태적인 면에서도 차이가 있는데, 가톨릭교회는 전통적으로 평면적인 그림(판화, 캔버스화)뿐만 아니라 3차원의 조각상 형태의 성상도 선호한다. 반면 동방 정교회에서는 입체적인 조각상의 사용이 매우 드물다. 가톨릭교회에서는 평면상과 입상을 통틀어 "성상(聖像)"이라고 부르며, 신자들 사이에서는 평면상을 "'''어해'''(御絵)", 입상을 "'''어상'''(御像)"이라고 부르기도 한다. 일반적으로 '이콘'이라는 용어는 동방 정교회의 것을 지칭하는 경우가 많지만[64][62][65], 로마 가톨릭교회에서는 이를 '성상화'라고 부르기도 한다.[66][67][68] 가톨릭 내에서는 '이콘'을 넓은 의미로는 성상 일반을, 좁은 의미로는 동방 교회의 성화를 가리키는 것으로 정리하기도 한다.

역사적으로 가톨릭교회는 동서 교회의 분열 이전부터 성상을 사용해왔으며, 8세기에 동방에서 일어났던 성상 파괴 운동은 서방 교회에서는 거의 발생하지 않았다. 성상 파괴 논쟁 당시 교황 그레고리오 2세를 비롯한 로마 교황들은 동로마 제국 황제가 내린 성상 파괴령에 강하게 반대했다. 다만, 이후 트리엔트 공의회에서는 성상 공경이 지나친 우상 숭배로 흐르지 않도록 주의를 촉구하며, 교리상 잘못된 표현이나 전시가 이루어지지 않도록 하고 신앙적 의미를 교육할 주교의 관리 의무를 강조했다.[70]

성상의 형식에 대해 교회가 엄격한 규범을 두지 않았기 때문에, 서방 교회의 종교 미술은 비교적 자유롭게 발전할 수 있었다. 특히 르네상스 시대에는 자연주의적 묘사와 원근법의 도입으로 사실적인 표현이 강조되었고, 반 종교 개혁 시기에는 신비주의와 결합하여 바로크 양식과 같은 극적인 표현이 나타나기도 했다. 베르니니의 조각 '성녀 테레사의 환희'는 이러한 경향을 잘 보여주는 예이다. 이후 서방의 종교 미술은 신고전주의의 엄격함이나 낭만주의의 새로운 표현 방식으로 다양하게 전개되었다.

6. 3. 정교회

정교회가 전파되면서 일본에서도 이콘이 나타나기 시작했다. 일본의 주요 이콘 화가로는 야마시타 린, 마리야스 히데코 등이 있다.참조

[1]

웹사이트

Icons Are Not "Written"

https://orthodoxhist[...]

2010-06-08

[2]

서적

Radomysl Castle-Museum on the Royal Road Via Regia

Kyiv

2013

[3]

서적

Redeeming Beauty: Soundings in Sacral Aesthetics

https://books.google[...]

Ashgate

2020-05-31

[4]

서적

Il pennello dell'Evangelista. Storia delle immagini sacre attribuite a san Luca

Gisem

1998

[5]

문서

Finney, viii–xii, viii and xi quoted

[6]

문서

Finney, 108

[7]

서적

Veronica and her Cloth

Basil Blackwell

1991

[8]

웹사이트

The Gentle Exit » Council of Elvira

http://www.conorpdow[...]

2012-12-10

[9]

웹사이트

Church Fathers: Letter 51 (Jerome)

http://www.newadvent[...]

[10]

서적

Church History

[11]

서적

Caesarea Philippi: Banias, the Lost City of Pan

I.B. Tauris

2004

[12]

논문

From Iconoclasm to Arianism: The Construction of Christian Tradition in the Iconoclast Controversy

2007

[13]

웹사이트

Answering Eastern Orthodox Apologists regarding Icons

https://www.thegospe[...]

[14]

서적

Pagans and Christians

Alfred A. Knopf

1989

[15]

서적

The Shape of the Liturgy

Seabury Press

1945

[16]

웹사이트

Is Venerating Icons Idolatry? A Response to the Credenda Agenda

http://orthodoxinfo.[...]

[17]

서적

Writing in Gold, Byzantine Society and its Icons

George Philip

1985

[18]

문서

Excerpted by Nicephorus Callistus Xanthopoulos; this passage is by some considered a later interpolation.

[19]

웹사이트

Photo

http://www.avellinom[...]

2020-08-08

[20]

웹사이트

Photo

http://www.mariadina[...]

2020-08-08

[21]

웹사이트

Photo

http://www.avellinom[...]

2020-08-08

[22]

웹사이트

STblogs.org

http://vultus.stblog[...]

2009-05-07

[23]

서적

The Primacy of the Church of Rome

Ignatius Press

1991

[24]

서적

A History of Ideas and Images in Italian Art

John Murray

1983

[25]

서적

Antiquities

[26]

서적

Painting the Soul; Icons, Death Masks and Shrouds

Reaktion Books

1997

[27]

서적

Likeness and Presence

1994

[28]

서적

The Cult of Images in the Age before Iconoclasm

Dumbarton Oaks

1954

[29]

서적

The Spirit of Eastern Christendom

University of Chicago Press

1974

[30]

서적

Oxford History of Byzantium

Oxford University Press

2002

[31]

서적

Iconography of Christian Art

Lund Humphries

1971

[32]

서적

1979

[33]

문서

De Trinitate 8:4–5

[34]

문서

Church History 1:15

[35]

서적

Likeness and Presence

University of Chicago Press

1994

[36]

서적

The Oxford History of Byzantium

Oxford University Press

2002

[37]

서적

The Art of the Byzantine Empire 312–1453

University of Toronto Press

1986

[38]

사전

OED

1600

[39]

서적

Kitzinger

[40]

서적

Theology of the Icon

St. Vladimir's Seminary Press

1978

[41]

서적

These Truths We Hold

St. Tikhon's Seminary Press

1986

[42]

학술지

'Never as Gods': Icons and Their Veneration

http://www.orthodoxr[...]

1984

[43]

서적

Mansi xvi. 40D

Neuchâtel

1965

[44]

성경

[45]

성경

[46]

성경

[47]

서적

Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor

Cambridge University Press

1986

[48]

웹사이트

Orthodox Statues?

https://catalog.obit[...]

2017-02-06

[49]

웹사이트

Sokolica Monastery

https://www.kosovo.n[...]

2024-07-30

[50]

웹사이트

Nil Stolbensky

https://russianicons[...]

2014-02-24

[51]

웹사이트

St.Paraskeva Pyatnitsa 17th century.Novgorod province popular in ancient russia.protector of travellers.tempera,gilding and levkas on carved wood Stock Photo - Alamy

https://www.alamy.co[...]

2024-07-30

[52]

서적

Romanian Icons on Glass

Wayne State University Press

1982

[53]

웹사이트

[Projekat Rastko - Boka] Ikone bokokotorske skole

https://www.rastko.r[...]

2020-05-10

[54]

웹사이트

Cathedral of the Forty Martyrs: fresco of the Last Judgement

http://digitool.rpi.[...]

[55]

서적

The Cave Church of Paul the Hermit at the Monastery of St. Paul in Egypt

https://books.google[...]

Yale University Press

2008

[56]

학술지

The Wall Paintings in the Church of Mar Elian at Homs: A 'Restoration Project' of a Nineteenth-century Palestinian Master

https://poj.peeters-[...]

2005

[57]

서적

The Reformation of the Landscape

2011-02-01

[58]

웹사이트

ArtWay.eu

https://www.artway.e[...]

2022-08-25

[59]

웹사이트

Biblia Pauperum

https://owlinthepulp[...]

2010-05-12

[60]

웹사이트

The Ecumenical Councils and Authority in and of the Church (Lutheran-Orthodox Dialogue Statement, 1993)

https://www.lutheran[...]

The Lutheran World Federation

1993-07

[61]

웹사이트

The Icon FAQ

http://orthodoxinfo.[...]

[62]

웹사이트

かたち-イコン:日本正教会 The Orthodox Church in Japan

http://www.orthodoxj[...]

[63]

서적

2009年 復活大祭

2009-04

[64]

웹사이트

イコン:現代美術用語辞典|美術館・アート情報 artscape

http://artscape.jp/d[...]

[65]

서적

キリスト教大事典 改訂新版

教文館

1977

[66]

서적

カトリック教会のカテキズム

カトリック中央協議会

[67]

서적

カトリック教会のカテキズム 要約

カトリック中央協議会

[68]

웹사이트

御像について

http://www.sanpaolo.[...]

[69]

웹사이트

Communio - カトリック鷺沼教会公式サイト

http://home.a06.itsc[...]

[70]

웹사이트

松原教会・クリスチャン神父のQ&A Vol.4 (Q49)

http://matsubara-cat[...]

[71]

서적

カトリック大辞典 I

冨山房

1967-00-00 # Showa 42 is 1967, but the exact month and day are unknown.

[72]

서적

알 수 없음

2004-00-00

[73]

웹사이트

イコンとは

http://www.sutv.zaq.[...]

[74]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[75]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[76]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[77]

서적

알 수 없음

2004-00-00

[78]

서적

알 수 없음

2009-00-00

[79]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[80]

서적

알 수 없음

1980-00-00

[81]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[82]

서적

The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity

Wiley-Blackwell

2001-12-05

[83]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[84]

서적

알 수 없음

1993-00-00

[85]

서적

正教要理

日本ハリストス正教会教団

1980-00-00

[86]

서적

알 수 없음

1999-00-00 #추정

[87]

웹사이트

Icons and Iconoclasm in Byzantium

http://www.metmuseum[...]

[88]

서적

알 수 없음

1993-00-00

[89]

서적

알 수 없음

1993-00-00

[90]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[91]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[92]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[93]

웹사이트

LEO III AND THE BEGINNINGS OF ICONOCLASM

http://isthmia.osu.e[...]

[94]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[95]

서적

알 수 없음

1977-00-00

[96]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[97]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[98]

서적

알 수 없음

1980-00-00

[99]

서적

알 수 없음

1991-00-00

[100]

서적

알 수 없음

1980-00-00

[101]

서적

알 수 없음

1977-00-00

[102]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[103]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[104]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[105]

서적

알 수 없음

1999-00-00

[106]

서적

カヴァルノス・高橋

[107]

서적

カヴァルノス・高橋

[108]

서적

定村

[109]

웹사이트

至聖三者(三位一体)のイコン

http://www.sutv.zaq.[...]

[110]

서적

The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity

Wiley-Blackwell

2001-12-05

[111]

서적

カヴァルノス・高橋

[112]

서적

カヴァルノス・高橋

[113]

서적

カヴァルノス・高橋

[114]

서적

カヴァルノス・高橋

[115]

서적

クレマン・冷牟田・白石

[116]

서적

イコンの道 ビザンティンからロシアへ

東京書籍

[117]

서적

カヴァルノス・高橋

[118]

서적

クレマン・冷牟田・白石

[119]

웹사이트

St. Elias...TODAY!: Orthodox cathedral installs new icons

http://sainteliaschu[...]

[120]

웹사이트

Orthodoxy of the Heart - Chapter 86 from Father Seraphim Rose: His Life and Works

http://orthodoxinfo.[...]

[121]

웹사이트

Raising the Mind, Warming the Heart by Father Seraphim Rose of Platina

http://orthodoxinfo.[...]

[122]

서적

鐸木

[123]

서적

高橋

[124]

서적

鐸木

[125]

서적

カヴァルノス・高橋

[126]

서적

カヴァルノス・高橋

[127]

서적

초기 그리스도교: 에큐메니컬 7대 공의회

대한기독교서회

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com