제1차 빌메르겐 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제1차 빌메르겐 전쟁은 1656년 1월 취리히와 베른을 중심으로 한 개신교 세력과 슈비츠를 중심으로 한 가톨릭 세력 간에 벌어진 종교 전쟁이다. 1653년 스위스 농민 전쟁 이후 종교적 갈등이 심화된 가운데, 슈비츠에서 개신교도 탄압 사건이 발생하면서 전쟁이 발발했다. 전쟁은 빌메르겐 전투에서 가톨릭 세력이 승리하고, 라퍼스빌 포위가 실패하면서 1656년 3월 제3차 란트프리덴 평화 조약으로 종결되었다. 이 조약으로 양측은 전쟁 전 상태로 돌아갔지만, 가톨릭의 지배력이 확인되었으며, 1712년 토겐부르크 전쟁(제2차 빌메르겐 전쟁)까지 종교적 긴장이 지속되었다.

더 읽어볼만한 페이지

| 제1차 빌메르겐 전쟁 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 분쟁 명칭 | 제1차 필메르겐 전쟁 |

| 일부 | 유럽 종교 전쟁 |

| 시기 | 1656년 1월 5일 – 1656년 3월 7일 (2개월 2일) |

| 장소 | 구스위스 연방 |

| 결과 | 가톨릭 승리 제3차 란트프리덴 전쟁 이전 상태 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 취리히주 베른주 샤프하우젠주 |

| 교전국 2 | 루체른주 우리주 슈비츠주 운터발덴 추크주 프라이암테르 라퍼스빌 |

| 지휘관 | |

| 교전국 1 지휘관 | 한스 루돌프 베르트뮐러 지그문트 폰 에를라흐 |

| 교전국 2 지휘관 | 크리스토프 피퍼 폰 알티쇼펜 |

2. 원인

1653년 스위스 농민 전쟁 당시 개신교와 가톨릭 주 정부가 공동으로 농민 봉기에 대응했지만, 한 세기 넘게 존재해 온 종교적 차이는 일시적으로 뒤로 제쳐졌을 뿐이었다.[2] 1654년 취리히 시장 요한 하인리히 바서는 연방 재편 계획을 세웠으나, 1655년 연방 계획은 카펠 전쟁 결과로 확립된 가톨릭의 지배력에 대한 위협으로 간주되어 거부되었다.[2] 대신, 중앙 스위스는 1586년에 창설된 가톨릭 황금 동맹을 강화하기로 결정했다.[2]

1655년 9월, 슈비츠에서 발생한 개신교도 탄압 사건은 갈등을 더욱 고조시켰다.[2] 슈비츠는 취리히로 피신한 개신교도들의 재산을 몰수하고, 일부를 처형하거나 밀라노의 종교 재판소에 회부했다.[2] 취리히는 슈비츠가 아르트의 "니고데미트"가 수개월 동안 취리히 목사들의 도움을 받았다고 항의하고, 아르트에 남아 있는 프로테스탄트들의 이민을 취리히가 부추겼다고 비난하는것에 대해 협상을 거부하고 군사적 행동을 취하겠다고 위협했다.[2] 취리히의 안티스테스 요한 야콥 울리히는 스위스 프로테스탄트가 슈비츠의 "종교적 폭군"에 맞서 무기를 들 신성한 의무가 있다고 선언했다.[2]

베른과 취리히의 경고에도 불구하고, 슈비츠에 남아 있던 프로테스탄트 4명이 처형되었고,[2] 다른 3명은 밀라노의 종교 재판소에 넘겨졌다. 이에 베른은 협상이 실패할 경우 취리히에 군사적 지원을 약속했다. 12월의 특별 연방 의회에서 취리히는 책임자 처벌, 공식 사과, 황금 동맹 해체를 요구했으나,[2] 이러한 요구가 무시되자 취리히와 베른은 1656년 1월 6일 전쟁을 선포했다.[2]

중부 스위스의 가톨릭 도시들은 슈비츠에게 지원을 약속했고,[2] 개신교 쪽에서는 베른만이 전면적인 지원을 제공한 반면 샤프하우젠 칸톤은 방어를 위한 병력만 제공했다.[2] 바젤 칸톤, 프리부르 칸톤, 졸로투른 칸톤, 아펜첼 아우서로덴, 글라루스 칸톤, 세 동맹, 장크트갈렌 칸톤은 중립을 유지했다.

2. 1. 종교적 갈등의 심화

1653년 스위스 농민 전쟁 당시 개신교와 가톨릭 주 정부가 공동으로 농민 봉기에 대응했지만, 한 세기 넘게 존재해 온 종교적 차이는 일시적으로 뒤로 제쳐졌을 뿐이었다.[2] 1654년 취리히 시장 요한 하인리히 바서는 연방 재편 계획을 세웠으나, 1655년 연방 계획은 카펠 전쟁 결과로 확립된 가톨릭의 지배력에 대한 위협으로 간주되어 거부되었다.[2] 대신, 중앙 스위스는 1586년에 창설된 가톨릭 황금 동맹을 강화하기로 결정했다.[2]1655년 9월, 슈비츠에서 발생한 개신교도 탄압 사건은 갈등을 더욱 고조시켰다.[2] 슈비츠는 취리히로 피신한 개신교도들의 재산을 몰수하고, 일부를 처형하거나 밀라노의 종교 재판소에 회부했다.[2] 취리히는 슈비츠가 아르트의 "니고데미트"가 수개월 동안 취리히 목사들의 도움을 받았다고 항의하고, 아르트에 남아 있는 프로테스탄트들의 이민을 취리히가 부추겼다고 비난하는것에 대해 협상을 거부하고 군사적 행동을 취하겠다고 위협했다.[2] 취리히의 안티스테스 요한 야콥 울리히는 스위스 프로테스탄트가 슈비츠의 "종교적 폭군"에 맞서 무기를 들 신성한 의무가 있다고 선언했다.[2]

베른과 취리히의 경고에도 불구하고, 슈비츠에 남아 있던 프로테스탄트 4명이 처형되었고,[2] 다른 3명은 밀라노의 종교 재판소에 넘겨졌다. 이에 베른은 협상이 실패할 경우 취리히에 군사적 지원을 약속했다. 12월의 특별 연방 의회에서 취리히는 책임자 처벌, 공식 사과, 황금 동맹 해체를 요구했으나,[2] 이러한 요구가 무시되자 취리히와 베른은 1656년 1월 6일 전쟁을 선포했다.[2]

중부 스위스의 가톨릭 도시들은 슈비츠에게 지원을 약속했고,[2] 개신교 쪽에서는 베른만이 전면적인 지원을 제공한 반면 샤프하우젠 칸톤은 방어를 위한 병력만 제공했다.[2] 바젤 칸톤, 프리부르 칸톤, 졸로투른 칸톤, 아펜첼 아우서로덴, 글라루스 칸톤, 세 동맹, 장크트갈렌 칸톤은 중립을 유지했다.

2. 2. 정치·경제적 배경

1653년 스위스 농민 전쟁 동안 개신교와 가톨릭 주 정부가 공동으로 농민 민란에 대항하여 움직였을 때, 한 세기 넘게 존재해 온 고백적 차이는 일시적으로 뒤로 제쳐두었을 뿐이었다.[2] 1654년에 취리히 시장 요한 하인리히 바서는 연방을 재편할 계획을 세우는 임무를 받았으나, 1655년의 연방 계획은 제2차 카펠 평화 조약 이후 확립된 가톨릭의 주도권을 위협한다고 보았기 때문에 가톨릭에 의해 거부되었다.[2]1655년 9월, 슈비츠 마을 아르트에 거주하던 개신교도들이 취리히로 피신하자 적대감이 고조되었고, 그 후 당국은 그들의 재산을 몰수했다.[2] 이 ‘니코데미트’ 중 4명은 슈비츠에 의해 처형되었고, 나머지 3명은 밀라노의 종교 재판소에 넘겨졌다.[2] 12월의 특별 연방 의회에서 취리히는 책임자를 처벌하고, 공식적인 사과를 하고, 1586년에 설립된 가톨릭 황금 동맹의 해산을 요구했다. 이러한 요구가 무시되자 취리히는 1656년 1월 6일에 선전포고를 했다.[2]

중부 스위스의 가톨릭 도시들은 슈비츠에게 지원을 약속했다. 개신교 쪽에서는 베른만이 전면적인 지원을 제공한 반면 샤프하우젠 칸톤은 방어를 위한 병력만 제공했다.[2] 바젤 칸톤, 프리부르 칸톤, 졸로투른 칸톤, 아펜첼 아우서로덴, 글라루스 칸톤, 세 동맹, 장크트갈렌 칸톤은 중립을 유지했다.

3. 전쟁 과정

1656년 1월, 취리히와 베른은 슈비츠를 비롯한 가톨릭 세력에 선전포고를 했다.

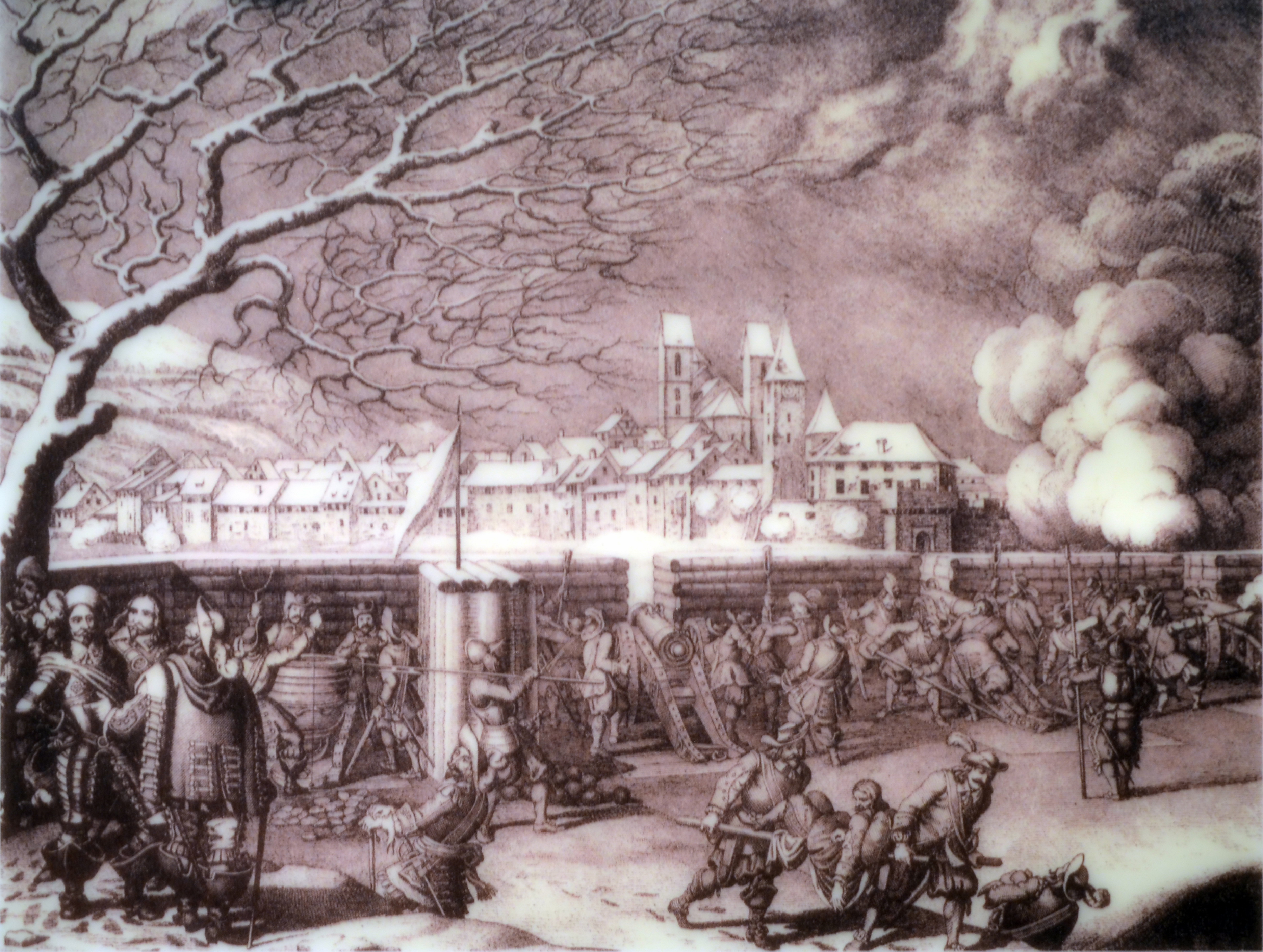

전쟁 선포 하루 전, 취리히 대대는 라인아우로 진군하여 도시와 라인아우 수도원을 약탈했다. 1월 7일, 한스 루돌프 베르트뮐러는 취리히 주력군을 라퍼스빌로 이끌고 도시를 포위했다.[2] 소규모 부대는 프라우엔펠트, 카이저슈툴, 클링나우, 추르차흐를 점령했고, 다른 부대는 오버빌과 카펠 암 알비스에 참호를 팠다. 샤프하우젠군은 뵈덴스빌과 휘텐 사이에 배치되었다.

1월 8일, 베른은 군대를 동원했지만, 처음에는 단독으로 행동했다. 병력의 약 3분의 2는 가톨릭 이웃과의 국경을 수비하는 데 투입되었다. 남은 병력은 지크문트 폰 에를라흐 장군의 지휘 아래 아라우로 진격하여 취리히군과 합류하려 했다.[2] 그러나 취리히군은 라퍼스빌 포위전에서 고전하고 있었다.[2]

가톨릭 측에서는 루체른의 크리스토프 프피퍼 폰 알티쇼펜이 군대 총사령관을 맡았다.[2] 국경 수비를 위해 동원되지 않은 루체른과 추크의 모든 병력은 무리에 집결하여 ''자유 엠터'' 대대와 보스빌에서 연합했다.

1656년 1월 24일, 제1차 빌메르겐 전투에서 프피퍼가 이끄는 루체른과 추크군은 저녁 무렵 빌메르겐에 도착한 에를라흐의 베른 군대를 기습했다.[2] 가톨릭군은 수와 무기 기술 면에서 열세였음에도 베른군을 격퇴했는데, 이는 베른군의 협력 부족이 큰 원인이었다. 이 전투로 개신교는 베른과 취리히를 분리하는 ''자유 엠터'' 점령에 실패했다.[2] 2월 3일, 라퍼스빌에 대한 마지막 공격이 실패하자 베른과 취리히 정부는 평화 회담을 시작했다.[2] 이후 몇 주 동안 소규모 교전과 민간인에 대한 공격이 여러 차례 있었다.

3. 1. 취리히와 베른의 군사 행동

전쟁 선포 하루 전, 취리히 대대는 라인아우로 진군하여 도시와 라인아우 수도원을 약탈했다. 1월 7일, 한스 루돌프 베르트뮐러는 취리히 주력군을 라퍼스빌로 이끌고 도시를 포위했다.[2] 소규모 부대는 프라우엔펠트, 카이저슈툴, 클링나우, 추르차흐를 점령했고, 다른 부대는 오버빌과 카펠 암 알비스에 참호를 팠다. 샤프하우젠군은 뵈덴스빌과 휘텐 사이에 배치되었다.

1월 8일, 베른은 군대를 동원했지만, 처음에는 단독으로 행동했다. 병력의 약 3분의 2는 가톨릭 이웃과의 국경을 수비하는 데 투입되었다. 남은 병력은 지크문트 폰 에를라흐 장군의 지휘 아래 아라우로 진격하여 취리히군과 합류하려 했다.[2] 그러나 취리히군은 라퍼스빌 포위전에서 고전하고 있었다.[2] 가톨릭 측에서는 루체른의 크리스토프 프피퍼 폰 알티쇼펜이 군대 총사령관을 맡았다.[2] 국경 수비를 위해 동원되지 않은 루체른과 추크의 모든 병력은 무리에 집결하여 ''자유 엠터'' 대대와 보스빌에서 연합했다.

1656년 1월 24일, 제1차 빌메르겐 전투에서 프피퍼가 이끄는 루체른과 추크군은 저녁 무렵 빌메르겐에 도착한 에를라흐의 베른 군대를 기습했다.[2] 가톨릭군은 수와 무기 기술 면에서 열세였음에도 베른군을 격퇴했는데, 이는 베른군의 협력 부족이 큰 원인이었다. 이 전투로 개신교는 베른과 취리히를 분리하는 ''자유 엠터'' 점령에 실패했다.[2] 2월 3일, 라퍼스빌에 대한 마지막 공격이 실패하자 베른과 취리히 정부는 평화 회담을 시작했다.[2] 이후 몇 주 동안 소규모 교전과 민간인에 대한 공격이 여러 차례 있었다.

3. 2. 가톨릭 세력의 반격

루체른의 크리스토프 프피퍼 폰 알티쇼펜이 가톨릭 군대의 총사령관을 맡았다.[2] 가톨릭 측에서는 국경 수비를 위해 소집되지 않은 루체른과 추크의 모든 병력이 무리에 집결하여 자유 엠터의 대대와 보스빌에서 합류했다.[2]1656년 1월 24일 제1차 빌메르겐 전투가 일어났다. 크리스토프 프피퍼 폰 알티쇼펜이 이끄는 루체른과 추크군은 초저녁에 빌메르겐에 도착한 지크문트 폰 에를라흐의 베른 군대를 기습 공격했다.[2] 수적으로 열세하고, 무기 기술적으로 열세했음에도 불구하고 가톨릭군은 베른군을 격퇴하는데 성공했다. 이는 베른군의 조정 부족이 크게 작용했다.[2] 이 전투로 인해 개신교는 베른과 취리히를 분리하는 자유 엠터를 점령하는 것을 막았다.[2] 2월 3일, 취리히군은 라퍼스빌에 대한 마지막 공격을 시도했으나 실패하고 포위를 풀었다.[2]

4. 여파

프랑스와 사보이 등의 중재로 1656년 3월 7일, 제3차 란트프리덴 평화 조약이 체결되었다.[2] 이 조약으로 양측은 적대 행위를 중단하고, 전쟁 중 저지른 잘못에 대해 사면하며, "전쟁 전 상태"(status quo ante bellum)로 돌아가기로 합의했다.[2] 모든 군대가 철수하고, 전쟁 포로가 석방되었으며, 건설된 요새가 해체되었다. 각 주는 종교와 관련하여 "현상 유지"를 유지할 권리를 얻었다. 손해 배상과 같은 논쟁의 여지가 있는 문제는 중재 재판소로 이관되었지만,[2] 위원회 내부의 갈등으로 인해 많은 사건이 해결되지 않은 채 남았다. 전쟁의 실제 직접적인 원인이었던 아르트 출신의 개신교 난민 문제는 무시되었다.

사실, 제3차 란트프리덴은 1531년 제2차 카펠 란트프리덴에 의해 확립된 권력 균형, 즉 연방 내 가톨릭 주의 주들의 정치적 지배를 확인했다.[2] 가톨릭은 1712년 토겐부르크 전쟁(제2차 빌메르겐 전쟁)까지 그들의 지배력을 유지했다.[2]

4. 1. 제3차 란트프리덴

프랑스와 사보이는 교전국 사이를 중재하여 3월 7일 제3차 란트프리덴을 종결하고, 전쟁 중 저지른 위법 행위에 대해 엄숙하게 전투를 중단하고, 사면을 선언했다.[2] 또한 모든 군대가 철수하고 포로가 석방되었으며, 세워진 보루가 철거되었다. 모든 주는 종교에 관한 현상 유지에 대한 권리를 획득했다. 피해보상 등 논란이 되는 문제는 중재 재판소로 이관됐지만,[2] 위원회 내부의 유혈사태로 인해 미해결 사건으로 남아 있는 경우가 많았다. 전쟁의 직접적인 원인인 아르트의 개신교 난민은 무시되었다.사실, 제3차 란트프리덴은 1531년 제2차 카펠 란트프리덴에 의해 확립된 권력 균형과 연합 내에서 가톨릭주의 정치적 지배를 확인했다.[2] 평화 협상은 프리부르, 졸로투른, 바젤, 샤프하우젠 주와 프랑스 대사 장 드 라 바르드를 비롯한 외국 외교관들의 중재를 받았다.[2] 그 결과 양측은 적대 행위를 중단하고, 전쟁 중 저지른 잘못에 대해 사면하며, "전쟁 전 상태"(status quo ante bellum)로 돌아가는 데 동의했다.[2] 가톨릭은 1712년의 토겐부르크 전쟁(제2차 빌메르겐 전쟁)까지 그들의 지배력을 유지할 것이다.[2]

4. 2. 전쟁의 결과

프랑스와 사보이는 교전국 사이를 중재하여 3월 7일 제3차 란트프리덴을 종결하고, 전쟁 중 저지른 위법 행위에 대해 엄숙하게 전투를 중단하고, 사면을 선언했다.[2] 또한 모든 군대가 철수하고 포로가 석방되었으며, 세워진 요새가 철거되었다.[2] 모든 주는 종교에 관한 현상 유지에 대한 권리를 획득했다.[2] 피해보상 등 논란이 되는 문제는 중재 재판소로 이관됐지만, 위원회 내부의 유혈사태로 인해 미해결 사건으로 남아 있는 경우가 많았다.[2] 전쟁의 직접적인 원인인 아르트의 개신교 난민은 무시되었다.사실, 제3차 란트프리덴은 1531년 제2차 카펠 란트프리덴에 의해 확립된 권력 균형과 연합 내에서 가톨릭주의 정치적 지배를 확인했다.[2] 가톨릭은 1712년의 토겐부르크 전쟁(제2차 빌메르겐 전쟁) 발발 이전까지 스위스 연방 내 종교적 긴장은 계속되었다.[2]

5. 평가 및 교훈

참조

[1]

간행물

Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "Zwitserland. §5.2 Reformatie"

Microsoft Corporation/Het Spectrum

[2]

문서

8910

2014-01-22

[3]

간행물

Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "Zwitserland. §5.2 Reformatie"

Microsoft Corporation/Het Spectrum

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com