티토주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

티토주의는 요시프 브로즈 티토가 이끌었던 유고슬라비아의 독자적인 사회주의 노선을 의미한다. 제2차 세계 대전 이후 소련의 영향력에서 벗어나 독자적인 노선을 추구하며, 노동자 자주 관리, 비동맹 외교, 연방제를 특징으로 한다. 티토주의는 스탈린주의와 대립하며 서방 세계에서는 긍정적으로 평가받았지만, 동유럽 사회주의 국가들에서는 수정주의로 비판받았다. 티토 사후 유고슬라비아의 연방 해체와 유고슬라비아 전쟁으로 이어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 범슬라브주의 - 슬라브족이여

슬라브족이여는 범슬라브주의 고취를 위해 1834년 사모 토마시크가 작사한 노래로, 슬로바키아 민족 국가이자 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 국가였으며, 세르비아 몬테네그로에서도 사용되었으나 현재는 어떤 주권국의 공식 국가로도 사용되지 않는다. - 유고슬라비아주의 - 유고슬라브 국민운동

디미트리예 류티치가 창설한 유고슬라브 국민운동(ZBOR)은 기독교적 가치 장려와 유고슬라비아 통합을 목표로 독일의 지원을 받아 반공산주의와 반유대주의를 확산시킨 파시스트, 민족주의 단체이다. - 국가 이념 - 마르크스-레닌주의

마르크스-레닌주의는 마르크스의 사상을 레닌과 후계자들이 재해석하고 발전시킨 이념으로, 생산수단의 공동소유와 계급투쟁을 중시하며 공산당 주도의 사회주의 혁명을 통해 평등 사회를 목표로 했으나, 권위주의 통치, 냉전, 소련 붕괴 등으로 영향력이 감소했고 현재 일부 국가에서만 권력을 유지하며 엇갈린 평가를 받는다. - 국가 이념 - 케말주의

케말주의는 무스타파 케말 아타튀르크의 사상에서 비롯된 이념으로 공화주의, 민족주의, 세속주의, 대중주의, 국가주의, 개혁주의의 6가지 원칙을 기반으로 터키의 근대화와 세속 국가 건설을 목표로 하며 정치, 사회, 문화에 큰 영향을 미쳤다.

| 티토주의 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 | 티토주의 |

| 로마자 표기 | Titojui |

| 영문 명칭 | Titoism |

| 사상적 기반 | |

| 주요 이념 | 공산주의 |

| 특징 | 자주 관리 사회주의 노동자 자주 관리 비동맹 운동 일국 사회주의 분권화된 계획 경제 시장 사회주의 사회주의적 애국심 형제애와 단결 |

| 역사적 배경 | |

| 기원 | 1948년 유고슬라비아와 소련의 결별 |

| 발전 | 요시프 브로즈 티토의 지도 하에 유고슬라비아에서 발전 |

| 영향 | 비동맹 운동의 창설 및 주도 동유럽 사회주의 국가들에 대한 영향 제3세계 국가들에 대한 사회주의 모델 제시 |

| 주요 내용 | |

| 대외 정책 | 비동맹 운동: 냉전 시기 미국과 소련 어느 진영에도 속하지 않고 독자적인 외교 노선을 추구 평화 공존: 다른 사회 체제를 가진 국가들과의 평화적인 공존과 협력 강조 |

| 국내 정책 | 노동자 자주 관리: 기업 운영에 노동자들이 직접 참여하는 시스템 분권화된 계획 경제: 중앙 계획 경제의 단점을 보완하고 지역 경제의 자율성을 강화 시장 사회주의: 시장 경제의 원리를 일부 도입하여 효율성을 높임 사회주의적 애국심: 유고슬라비아의 다민족 국가로서의 통합과 발전을 강조 |

| 사회적 특징 | 형제애와 단결: 민족 간 갈등 해소 및 사회 통합 추구 사회 정의: 사회 구성원 간의 평등과 공정한 분배 강조 |

| 영향 및 평가 | |

| 긍정적 평가 | 유고슬라비아의 경제 발전 및 생활 수준 향상 민족 간 갈등 해소 및 사회 통합에 기여 비동맹 운동을 통해 국제 사회에서 독자적인 역할 수행 |

| 비판적 평가 | 권위주의적인 정치 체제 유지 민족주의 문제 해결의 미흡 경제적 비효율성 및 부패 문제 발생 |

| 관련 인물 | |

| 주요 인물 | 요시프 브로즈 티토 |

| 관련 인물 | 에도바르트 카르델 밀로반 질라스 |

| 관련 문서 | |

| 관련 문서 | 자주 관리 사회주의 비동맹 운동 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국 |

| 참고 문헌 | |

| 참고 문헌 | Katrin Boeckh, Allies Are Forever (Until They Are No More): Yugoslavia's Multivectoral Foreign Policy During Titoism (2014) J. Wilczynski, The Economics of Socialism After World War Two (1981) Lidia Bocanegra, Titoism Iain McLean, Alistair McMillan, The concise Oxford dictionary of politics (2009) Attila Ágh, The 'Europeanization' of Central and Eastern Europe (2011) David Robertson, The Routledge Dictionary of Politics (2017) Jeronim Perović, The Tito–Stalin split: a reassessment in light of new evidence (2007) Amir Lazar, Yugoslavia, Israel and the Palestine Liberation Organization (2011) Norman Naimark, Silvio Pons, Sophie Quinn-Judge, Introduction to Volume II (2017) |

2. 역사

1948년 소련과의 결별 이후, 유고슬라비아는 독자적인 사회주의 노선을 걷기 시작했다. 1949년부터 중앙 정부는 국가소멸론에 따라 지방 자치 정부에 권력을 이양하며 분권화를 추진했다.[30][31] 에드바르트 카르델리는 "사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언하며 이러한 변화를 옹호했다.[32] 그러나 알렉산다르 란코비치 등은 유고슬라비아의 안정에 대한 위협이라며 분권화에 반대했다.[33]

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 여전히 강력한 권력을 유지했지만, 국가보안청(UDBA)과 같은 비밀경찰은 다른 동유럽 국가에 비해 상대적으로 제약을 받았다.[34] 언론도 서방 기준으로는 제약이 있었지만, 다른 공산 국가보다는 더 많은 자유를 누렸다.[34]

1950년대 소련은 탈스탈린화 과정에서 유고슬라비아와의 관계 정상화를 시도했지만, 유고슬라비아는 비동맹 운동을 통해 독자 노선을 유지했다.[35] 1956년 헝가리 혁명 당시 임레 너지를 보호하면서 소련과의 관계가 다시 긴장되기도 했다.[35]

1960년대 유고슬라비아는 프라하의 봄 당시 체코슬로바키아의 알렉산더 두브체크를 지지하며, 인간적인 얼굴의 사회주의와 유사한 노선을 추구했다.[35]

"티토주의"라는 명칭은 처음에는 소련 등 사회주의 국가에서 유고슬라비아를 비판하기 위해 사용되었지만, 점차 서방 국가와 다양한 사회주의 모델을 모색하는 사람들 사이에서 독자적인 사회주의를 의미하는 용어로 사용되었다.

2. 1. 티토주의의 성립 배경 (1948년 이전)

1948년 6월 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 코민포름 대회는 만장일치로 티토가 이끄는 유고슬라비아 공산당을 코민포름에서 제명하기로 결정했다. 유고슬라비아 공산당이 코민포름에서 제명된 이유는 티토가 그리스 내전에서 중립을 표방하면서 서방 국가의 입장을 지지했고, 유고슬라비아 민족주의를 앞세워 알바니아를 압박했기 때문이다.[7] 티토는 코민포름 제명 이후 독자적인 정치 노선을 추구하며 당내 코민포름파를 숙청하고 티토주의를 확립하려 했다.제2차 세계 대전 중 나치 점령으로부터 국가 해방 전쟁을 이끌었던 티토는 유고슬라비아 파르티잔을 이끌고 소련군의 제한적인 지원만으로 유고슬라비아를 해방시켰다.[7] 전쟁 직후 티토는 소련 지도부와 여러 차례 만나 유고슬라비아의 미래를 협상했지만, 집행권을 넘겨줄 의향이 없고 외세의 개입이나 영향을 받아들이지 않으려는 티토의 태도 때문에 협상은 점점 더 불편해졌다.[8]

1945년부터 1948년까지 유고슬라비아 정권은 초기에는 스탈린주의에 충성을 맹세했다. 그러나 트로츠키주의자이자 반스탈린주의자인 역사가 장-자크 마리에 따르면, 스탈린은 1930년대 후반과 스페인 내전 이후에도 티토를 숙청할 계획이었다.[9] 티토는 스페인 내전 당시 국제여단의 발칸 부대인 디미트로프 대대의 모집과 조직에 참여했는데, 이 부대 출신 전투원 중 일부는 소련에 의해 암살되기도 했다.

티토가 불가리아 지도자 게오르기 디미트로프와 대유고슬라비아 계획에 합의한 것은 스탈린을 불안하게 만들었다. 이 계획은 두 발칸 국가를 발칸 연방으로 합병하는 것이었다. 이는 1947년 협력 협정으로 이어졌다. "티토-디미트로프 조약"으로도 알려진 블레드 협정은 1947년 8월 1일 슬로베니아 블레드에서 체결되었다. 이 협정은 바르다르 마케도니아와 피린 마케도니아의 통일과 서부 변경지의 불가리아 반환도 예상했다. 협정으로 인한 통합 정책은 1948년 6월 티토-스탈린 분열 이후 종식되었는데, 당시 불가리아는 소련의 이익에 종속되고 유고슬라비아에 반대하는 입장을 취했다.

지역 블록 정책은 코민테른 정책의 표준이었으며, 동유럽의 국가와 파리 강화 회의의 결과에 대한 소련의 불만을 보여주었다. 1943년 코민테른 해체와 그 후 코민폼의 출현으로 스탈린은 이전 이념을 폐기하고 냉전 동안 소련 패권을 위해 조성된 상황에 적응했다.

2. 2. 티토주의의 성립과 발전 (1948년 ~ 1963년)

1950년 이후 유고슬라비아에서는 노동자 자주관리에 중점을 둔 신경제정책이 실시되었고, 경제조직이 개편되었다.[60] 1952년 11월 유고슬라비아 공산당 제6차 전당대회에서 당의 명칭이 ‘유고슬라비아 공산주의자 동맹’으로 변경되었고,[60] 1953년 1월에는 새로운 헌법이 공표되어 자주관리체제가 본격화되었다.[60]1958년 4월 ‘유고슬라비아 공산주의자동맹’ 제7차 전당대회에서 채택된 새로운 강령은 유고슬라비아의 정치 이념적인 내용을 언급하였으나, 여러 공산당 및 공산주의 국가들로부터 사회제국주의 또는 수정주의라고 비판받았다.[60] 한편 미국을 필두로 한 서방국가들은 국제 공산주의 운동을 견제하기 위해 요시프 티토의 반코민포름 정책을 지지하며, 유고슬라비아를 경제적으로 지원하였다.[60]

1961년 9월 베오그라드에서 제1차 비동맹국회의를 개최하였으며,[61] 1963년 4월에는 연방 티토주의에 기초한 헌법을 제정하고 국명을 ‘유고슬라비아 사회주의 연방 공화국’으로 개칭하였다.[61] 그러나 이때 제정된 신헌법은 유고슬라비아의 심각한 경제난과 인력난을 촉발하였으며 이로 인해 수만명이 아사하였고 살아남은 이들은 유고슬라비아를 탈출해 알바니아나 동독 등으로 이주하였다.[60][61]

1949년부터 중앙 정부는 정부의 분권화를 추구하며[30] 국가소멸론을 향해 나아가기 위해 지방 자치 정부에 권력을 이양하기 시작했다.[31] 지방 자치 정부 시스템에서 상위 기관은 하위 기관의 법 준수를 감독할 수 있었지만 명령을 내릴 수는 없었다.[31] 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 유고슬라비아 의회에서 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언했다.[32] 란코비치주의(Rankovićism)는 이러한 분권화에 반대하며 유고슬라비아의 안정에 대한 위협으로 간주했다.[33] 다른 사회주의 국가들도 이러한 움직임을 마르크스-레닌주의에서 벗어난 것으로 비판하며 "이는 마르크스-레닌주의의 가르침과 사회주의 건설에 관한 보편적인 법칙을 정면으로 부정하는 것이다"라고 선언했다.

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 굳건한 권력을 유지했다. 입법부는 유고슬라비아 공산주의자 동맹 정치국이 이미 결정한 사항을 단순히 승인하는 역할 이상을 하지 않았다. 비밀경찰인 국가보안청(UDBA)은 동유럽의 다른 국가들에 비해 상당히 더 많은 제약을 받으며 운영되었지만, 그럼에도 불구하고 정부 통제의 두려운 도구였다. UDBA는 특히 해외 망명 중인 '국가의 적'으로 의심되는 사람들을 암살한 것으로 악명이 높았다.[34] 서방 기준으로 볼 때 언론은 엄격한 제약을 받았지만, 다른 공산 국가들에 비해 여전히 더 많은 자유를 누렸다. 민족주의 단체는 당국의 특별한 표적이었으며, 분리주의 활동으로 수년간 수많은 체포와 징역형이 선고되었다.

2. 3. 티토주의의 변화와 도전 (1963년 ~ 1980년)

1963년, 유고슬라비아는 신헌법을 제정하고 국명을 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국으로 변경했다.[30] 그러나 경제난과 사회 불안이 심화되었고, 많은 유고슬라비아인들이 해외로 이주하는 현상이 나타났다.1968년, 유고슬라비아는 프라하의 봄 당시 체코슬로바키아의 지도자 알렉산더 두브체크(Alexander Dubček)를 지지했다.[35] 티토주의는 두브체크의 인간적인 얼굴의 사회주의와 유사점이 있었다. 유고슬라비아는 체코슬로바키아 침공에 반대하며 니콜라에 차우셰스쿠(Nicolae Ceaușescu) 루마니아 대통령과 일시적으로 협력 관계를 맺기도 했다.

1970년대에는 크로아티아의 봄과 같은 민족주의 운동이 발생했지만, 유고슬라비아 정부는 이를 억압했다.[49] 밀로반 질라스(Milovan Đilas)와 같은 자유주의 또는 민주적 사회주의 사상가들은 반체제 운동을 탄압받았다.

2. 4. 티토 사후 (1980년 이후)

1980년 티토 사망 이후, 유고슬라비아는 권력 분산과 공화국 간 갈등 심화라는 격동의 시기를 맞이했다. 티토는 생전에 강력한 중앙집권 통치를 유지했으나, 사후 권력은 각 공화국으로 분산되었다.[30] 이는 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)가 주창한 국가소멸론에 따라 지방 자치를 강화한 결과였지만, 알렉산다르 란코비치(Aleksandar Ranković) 등은 유고슬라비아의 안정에 대한 위협으로 간주하며 반대했다.[32][33]유고슬라비아 공산주의자 동맹은 여전히 권력을 유지했지만, 실질적인 의사 결정은 각 공화국 지도자들에게 넘어갔다. 입법부는 공산주의자 동맹 정치국의 결정을 승인하는 역할에 그쳤다.[34] 국가보안청(UDBA) 같은 비밀경찰은 존재했으나, 다른 동유럽 국가에 비해 제약이 따랐다.[34] 언론 또한 서방 기준으로는 제약이 있었지만, 다른 공산 국가보다는 상대적으로 자유를 누렸다.[34]

1980년대 후반, 크로아티아 봄 이후 민족주의가 다시 고조되며 공화국 간 민족 갈등이 심화되었다. 이러한 갈등은 결국 1990년대 유고슬라비아 전쟁으로 이어져 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국은 해체되었다.

3. 이념 및 특징

티토주의는 각 국가의 공산주의 달성 방법이 그 국가의 특수 조건에 따라 결정되어야 한다는 원칙에 기반한다. 요시프 브로즈 티토 시대에는 소련과 독립적, 때로는 반대되는 방식으로 공산주의 목표를 추구해야 함을 의미했다.

스탈린(조세프 스탈린)의 "한 국가 내의 사회주의"와 달리, 티토는 개발도상국 간의 협력을 옹호하며 각 국가에 맞는 사회주의를 추구했다. 그는 스탈린주의적이고 제국주의적인 소련 정책과 독립적으로 공산주의 목표를 추구해야 한다고 보았다. 이러한 이유로 티토주의는 유로공산주의 또는 개혁주의 사회주의와 함께 분류되기도 했으며,[18] 자본주의 미국과 사회주의 소련 사이의 제3의 길을 제시하려는 시도로 평가받았다.

티토는 (1965년 소련 경제 개혁)과 소련의 고르바초프(미하일 고르바초프)보다 앞서 협동조합과 노동자 평의회의 권한을 확대했다.[19] 이는 헝가리의 나지(임레 나지)와 카다르(야노시 카다르), 체코슬로바키아의 두브체크(알렉산데르 두브체크), 중국의 덩샤오핑보다도 먼저 이루어진 조치였다.

티토는 유고슬라비아가 소련으로부터 독립적임을 자랑스러워했으며, 코메콘 정회원이 되지 않았고 스탈린주의의 여러 측면을 공개적으로 거부했다. 소련 등은 유고슬라비아를 트로츠키주의, 사회민주주의로 비난하며, 티토의 사회주의적 자치관리[20][21], 직장 내 민주주의 증진 시도, 이윤 공유 정책과 노동자 소유 산업을 문제 삼았다.[22] 소련은 이러한 정책들에서 평의회 공산주의 또는 조합주의의 싹을 보았다. 그러나 유고슬라비아는 1956년 벨그라드 선언으로 소련과 관계를 회복하고 1964년 코메콘 준회원국이 되었다.[23]

1953년 유고슬라비아는 발칸 조약을 통해 그리스, 터키와 군사 동맹을 맺었다. 이는 소련의 침략 가능성에 대비하고 유고슬라비아의 NATO 가입 가능성을 높였다. 그러나 호자(엔베르 호자)는 티토를 비난했고, 조약 내 국가 간 외교 정책 불일치로 동맹은 약화되었다.[24]

일부 트로츠키주의자들은 티토를 '무의식적인 트로츠키주의자'로 보았지만,[25][26] 그랜트(테드 그랜트)는 두 지도자를 모두 비판했다.[27] 티토주의 정권은 생산 수단을 직접 생산자의 사회적 소유하에 두는 경제적 "자치 관리" 정책을 채택했다.[28]

선전 공격은 만화를 통해 티토를 서구 제국주의의 비밀 요원으로 묘사했고,[29] 티토와 유고슬라비아는 서방에 의해 전략적 동맹으로 여겨졌다.

티토주의에 대한 국제적 인식은 다양했다. 스탈린 시절 소련과 동유럽 사회주의 국가들은 티토주의에 적대적이었고, 발터 마르코프(Walter Markov) 등 관련자들은 사법살해를 당하기도 했다. 라이크 재판(1949), 슬란스키 재판(1952) 등이 그 예이다.[36] 인폼비로 기간 동안 약 40건의 주요 재판이 열렸고, 수천 명이 박해받았다.[37] 프랑스에서는 프랑스 공산당이 티토주의를 규탄하라는 명령을 받았다.[38] fr 등은 당내 "티토주의 스파이" 색출을 언급했다.[39][40] 스탈린 사후 소련의 음모론은 수그러들었지만 계속되었고, 1950년대 중반 양국은 잠시 화해했다. 티토주의는 동유럽에서 수정주의로 비판받았다.

서구 마르크스주의 계층은 티토주의를 유로 공산주의와 함께 서구 사회주의의 한 형태로 보았다.[41] 1960년대 정치학자들은 티토주의를 사회주의 애국주의로 이해했다.[42] 애덤 율람(Adam Ulam)은 티토주의가 일당 독재적 성격을 유지했다고 비판했다.

무아마르 카다피(Muammar Gaddafi)의 제3인터내셔널 이론은 티토주의와 유고슬라비아 노동자 자치 관리에서 영감을 받았다.[43][44] 티토주의는 폴란드(블라디슬라프 고물카(Władysław Gomułka)), 헝가리(라슬로 라이크(László Rajk),[45] 임레 나기(Imre Nagy)), 불가리아(트라이초 코스토프(Traicho Kostov)[46]), 체코슬로바키아[47](블라디미르 클레멘티스(Vladimír Clementis)[48]), 루마니아(루크레치우 퍼트러슈카누(Lucrețiu Pătrășcanu)) 공산당에 영향을 주었다.

티토주의는 국가 공산주의의 한 형태로 언급되기도 하는데, 이는 민족주의와 공산주의를 조화시키려는 시도였다.[49][42] 워커 코너는 티토주의가 국가 공산주의와 유사하며, 티토가 민족주의가 아닌 애국심을 옹호했다고 주장한다. 민족주의는 티토주의에 대한 위협이었다.[50] 티토와 유고슬라비아 지도부는 '국가 공산주의'를 부정하고, "사회주의 과정에서 다양한 형태를 인정하는 것을 낙인찍으려는 시도"[51]라고 비판하며, 프롤레타리아 국제주의자라고 주장했다.

유고슬라비아의 프롤레타리아 국제주의 해석은 "유고슬라비아 공산주의자 동맹 강령"에 제시되어 있다. "프롤레타리아 국제주의는 사회주의 국가와 사회주의, 평화, 그리고 사람들 사이의 적극적인 평화 공존을 위해 진정으로 투쟁하는 모든 사회주의 운동에 대한 올바른 관계, 지원 및 연대를 요구한다."[51] 이는 스탈린의 프롤레타리아 국제주의 개념과 대조된다.[53]

“티토주의”는 마르크스-레닌주의에서 파생된 “마오쩌둥 사상”이나 “주체사상”과 달리, 당사자들이 적극적으로 사용하지 않았다. 티토에게 있어 자신들이 근거하고 국민을 이끄는 사상은 “마르크스주의” 또는 “마르크스-레닌주의”였으며, 개별 정책에 이름을 붙였을 뿐이다.

“티토주의”라는 명칭은 1948년 이후 유고슬라비아를 적대시한 소련 등 사회주의 국가, 각국 공산당 사이에서 사용되었으며, “마르크스-레닌주의에서 일탈한 수정주의”라는 부정적인 의미였다. 이는 “트로츠키주의”가 스탈린 중심의 소련 및 국제공산주의운동의 공격적인 명칭이었다는 점[57], “스탈린주의”가 스탈린 비판 이후 소련식 사회주의를 비판하는 데 사용되었다는 점과 유사하다. “티토주의”를 독자적인 사회주의라는 적극적인 의미로 사용한 것은 서방 국가의 기자나 국제정치학 연구자들이었으며, 스탈린 비판 이후 다양한 사회주의 모델을 모색하는 마르크스주의 사상가들 사이에서도 인지되었다.

3. 1. 노동자 자주관리

1950년 이후 유고슬라비아에서는 노동자가 직접 생산 수단을 관리하는 '노동자 자주관리'를 중심으로 하는 새로운 경제 정책이 시행되었다. 이는 중앙 계획 경제의 한계를 극복하고, 노동자들이 경영에 참여하는 시스템을 만들기 위한 시도였다.[28]이러한 정책은 생산 수단을 직접 생산자의 사회적 소유하에 두고 다른 공산주의 정권에서와 같이 관료주의의 형성을 배제하려고 했다.[28]

이는 소련의 리베르만 개혁과 소련의 고르바초프보다 몇 년 앞섰고, 헝가리의 나지(임레 나지)와 카다르(야노시 카다르), 체코슬로바키아의 두브체크(알렉산데르 두브체크), 그리고 중국의 덩샤오핑보다도 먼저 협동조합과 노동자 평의회의 수와 권한을 확대했다.[19]

1949년부터 중앙 정부는 정부의 분권화를 추구하며[30] 국가소멸론을 향해 지방 자치 정부에 권력을 이양하기 시작했다. 지방 자치 정부 시스템에서 상위 기관은 하위 기관의 법 준수를 감독할 수 있었지만 명령을 내릴 수는 없었다.[31] 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 유고슬라비아 의회에서 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언했다.[32]

이러한 유고슬라비아의 실험은 헝가리, 체코슬로바키아, 중국 등 다른 사회주의 국가들의 개혁 시도와 비교되기도 한다.

3. 2. 비동맹 외교

티토는 스탈린(조세프 스탈린)의 "한 국가 내의 사회주의" 정책과 달리, 비동맹 운동을 통해 개발도상국 간의 협력을 옹호하며 특정 국가에 가장 적합한 방식으로 사회주의를 추구했다.[18] 티토 시대에 그의 사상은 공산주의 목표가 스탈린주의적이고 제국주의적인 소련의 정책과는 독립적으로, 때로는 반대하여 추구되어야 함을 의미했다.[18] 이러한 분열과 이후 정책으로 인해 일부 논평가들은 티토주의를 유로공산주의 또는 개혁주의 사회주의와 함께 분류하기도 했다. 이는 자본주의 미국과 사회주의 소련 사이의 제3의 길을 실현하려는 시도였다.

티토는 재임 기간 내내 유고슬라비아의 소련으로부터의 독립을 자랑스러워했으며, 유고슬라비아는 코메콘의 정회원이 된 적이 없었고, 티토는 스탈린주의의 여러 측면을 공개적으로 거부했다. 소련과 그 위성국들은 유고슬라비아를 트로츠키주의와 사회민주주의로 비난했는데, 이는 티토의 사회주의적 자치관리[20][21], 직장 내 민주주의 증진 시도, 그리고 연합 노동 이론(1950년 딜라스(밀로반 딜라스), 카르델리(에드바르드 카르델리)와 함께 시작한 이윤 공유 정책과 노동자 소유 산업)에 근거한 혐의였다.[22] 소련 지도부는 이러한 정책에서 평의회 공산주의 또는 조합주의의 싹을 보았다. 소련과의 많은 불일치에도 불구하고, 유고슬라비아는 1956년 벨그라드 선언으로 소련과 관계를 회복했고, 1964년 코메콘의 준회원국이 되어 경제적, 정치적 유대를 강화했다.[23]

유고슬라비아는 1953년 7월 미국 주도의 발칸 조약에 가입했는데, 이는 그리스, 터키라는 두 NATO 회원국과의 군사 동맹이었다. 이 조약은 스탈린 사망 며칠 전에 체결되었고, 새로운 소련 정부는 대응하지 못했다. 그러나 알바니아 지도자 호자(엔베르 호자)는 티토와 유고슬라비아를 미국의 제국주의 대리인이라고 비난하며 지속적으로 반대했다. 티토는 잠재적인 소련의 군사 침략으로부터 유고슬라비아를 방어하기 위해 이 조약에 서명했으며, 당시 유고슬라비아의 NATO 가입 가능성을 높였다. 이 조약에 따라 소련이 유고슬라비아를 침략할 경우, 그리스와 터키의 NATO 회원국 지위로 인해 NATO가 유고슬라비아 방어를 돕기 위해 개입할 가능성이 있었다. 그러나 조약 내 세 국가 간의 외교 정책 불일치로 인해 동맹은 무력화되었고, 유고슬라비아의 NATO 가입 가능성은 사라졌다.[24]

3. 3. 연방제와 자치

1949년부터 유고슬라비아 중앙 정부는 국가소멸론을 향해 지방 자치 정부에 권력을 이양하기 시작했다.[30][31] 이러한 분권화 정책은 각 공화국의 자치권을 확대하고 중앙 정부의 권한을 분산시키는 것을 목표로 했다. 지방 자치 정부 시스템에서 상위 기관은 하위 기관의 법 준수를 감독할 수 있었지만 명령을 내릴 수는 없었다.[31]에드바르트 카르델리는 유고슬라비아 의회에서 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언했다.[32] 이는 다민족 국가인 유고슬라비아의 특성을 고려하여 각 민족의 자율성을 보장하고, 중앙 집권적인 권력 집중을 방지하여 민족 간의 갈등을 완화하려는 노력이었다.

그러나 이러한 분권화 정책에 대한 반대도 있었다. 란코비치주의는 분권화가 유고슬라비아의 안정에 위협이 된다고 보았다.[33] 다른 사회주의 국가들은 유고슬라비아의 움직임을 마르크스-레닌주의에서 벗어난 수정주의라고 비판했다.[31]

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 권력을 유지했으며, 입법부는 정치국의 결정을 승인하는 역할만 수행했다. 비밀경찰인 국가보안청(UDBA)은 다른 동유럽 국가들에 비해 제약이 있었지만, 여전히 정부 통제의 도구였다.[34] 언론은 엄격한 제약을 받았으나, 다른 공산 국가들에 비해서는 더 많은 자유를 누렸다. 민족주의 단체는 당국의 특별한 표적이 되었고, 분리주의 활동으로 체포와 징역형이 선고되기도 했다.

이처럼 유고슬라비아는 연방제와 자치라는 이상을 추구했지만, 현실에서는 중앙 권력의 통제와 민족 갈등이라는 문제점을 안고 있었다.

4. 영향 및 평가

“티토주의”라는 명칭은 1948년 이후 유고슬라비아를 적대시한 소련 등 사회주의 국가, 각국 공산당 사이에서 주로 사용되었으며, 이는 “마르크스-레닌주의에서 일탈한 수정주의”라는 부정적인 의미를 담고 있었다.[57] 티토와 유고슬라비아 지도부는 이 명칭을 적극적으로 사용하지 않았고, 자신들의 사상을 마르크스주의 또는 마르크스-레닌주의로 규정했다.

스탈린 비판 이후 서방 국가의 기자나 국제정치 연구자들은 티토주의를 독자적인 사회주의라는 긍정적인 의미로 사용하기 시작했으며, 다양한 사회주의 모델을 모색하던 마르크스주의 사상가와 운동가들 사이에서도 인지되었다. 스탈린 사후 소련과 유고슬라비아가 화해하기 전까지, 서방에서는 티토주의가 긍정적으로 평가받았지만, 동구권 및 각국 공산당 내부에서는 “티토주의자”가 이단으로 낙인찍혔다.[58] 알바니아의 엔베르 호자는 티토주의를 격렬하게 비판했다.[59]

한국의 더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 티토주의를 긍정적으로 평가하는 경향이 있다. 이는 티토주의가 소련의 영향에서 벗어나 독자적인 사회주의 노선을 추구하고, 사회주의적 자치관리[20][21]와 노동자 평의회[19]를 통해 직장 내 민주주의를 증진하려 했다는 점, 그리고 비동맹 운동을 통해 제3세계 국가들과 연대하고, 미국과 소련 사이에서 독자 노선을 유지한 점이 햇볕정책과 유사한 측면이 있기 때문이다.

그러나 티토주의는 일당 독재 체제를 유지하고 민족주의를 억압했다는 비판을 받기도 한다.[49][50]

4. 1. 긍정적 평가

티토주의는 여러 면에서 긍정적인 평가를 받는다.- 소련식 사회주의 모델의 대안 제시: 티토주의는 스탈린주의적인 중앙 집권적 관료주의 경제의 한계를 극복하고, 협동조합과 노동자 평의회의 역할 확대를 통해 (1965년 소련 경제 개혁), 고르바초프(미하일 고르바초프), 헝가리의 나지(임레 나지)와 카다르(야노시 카다르), 체코슬로바키아의 두브체크(알렉산데르 두브체크), 그리고 중국의 덩샤오핑보다 앞서서 자주관리 시스템을 도입했다.[19] 이는 사회주의적 자치관리[20][21]와 직장 내 민주주의 증진 시도, 그리고 딜라스(밀로반 딜라스)와 카르델리(에드바르드 카르델리)와 함께 시작한 이윤 공유 정책과 노동자 소유 산업을 통해 구체화되었다.[22]

- 노동자 참여 확대: 1950년부터 유고슬라비아는 경제적 "자치 관리" 정책을 통해 생산 수단을 직접 생산자의 사회적 소유하에 두고, 관료주의 형성을 억제하려 했다.[28] 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 주장했다.[32]

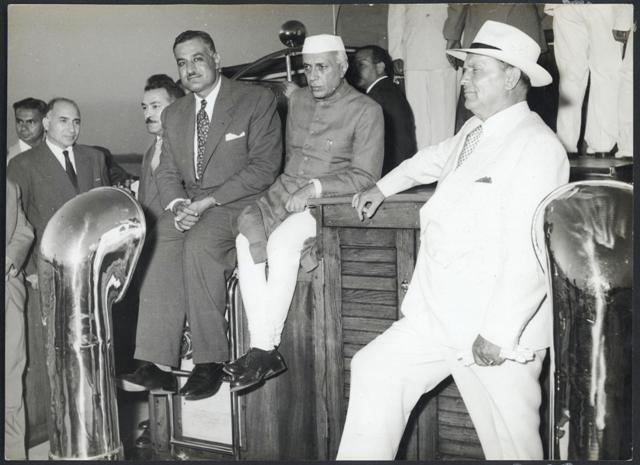

- 비동맹 외교를 통한 국제적 위상 강화: 스탈린(조세프 스탈린)의 "한 국가 내의 사회주의" 정책과 달리, 티토는 비동맹 운동을 통해 개발도상국 간의 협력을 추구하며, 제국주의적인 소련의 정책과는 독립적인 노선을 걸었다.[18] 네루, 나세르와 함께 비동맹 운동을 주도하며 국제사회에서 유고슬라비아의 위상을 높였다.

- 독자적인 사회주의 노선 추구: 티토는 각 국가의 특수한 상황에 맞는 방식으로 사회주의를 건설해야 한다는 원칙에 따라, 소련과는 독립적이고 때로는 반대되는 정책을 추진했다.[18] 이는 유로공산주의 또는 개혁주의 사회주의와 유사한 점이 있으며, 자본주의 미국과 사회주의 소련 사이의 제3의 길을 모색한 것으로 평가받는다.[18]

이러한 특징들 덕분에 티토주의는 서구의 마르크스주의자들 사이에서 유로 공산주의와 함께 서구 사회주의의 한 형태로 긍정적인 평가를 받았다.[41]

4. 2. 부정적 평가

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 강력한 권력을 유지했다. 입법부는 유고슬라비아 공산주의자 동맹 정치국이 이미 결정한 사항을 승인하는 역할 이상을 하지 않았다. 비밀경찰인 국가보안청(UDBA)은 동유럽의 다른 국가들에 비해 제약이 있었지만, 여전히 정부 통제의 도구였다. UDBA는 특히 해외 망명 중인 '국가의 적'으로 의심되는 사람들을 암살한 것으로 악명이 높았다.[34] 서방 기준으로 언론은 엄격한 제약을 받았지만, 다른 공산 국가들에 비해 더 많은 자유를 누렸다. 민족주의 단체는 당국의 특별한 표적이었으며, 분리주의 활동으로 수년간 수많은 체포와 징역형이 선고되었다.티토주의는 국제적으로 다양하게 인식되었다. 스탈린 재임 기간 동안 소련과 동유럽 사회주의 국가들은 티토주의에 대해 공격적인 적대감으로 반응했다. 발터 마르코프(Walter Markov)와 같이 티토주의 음모 가담자로 의심되는 사람들은 보복을 당했고, 일부는 사법살해로 이어진 조작된 재판을 받았다. 1949년 부다페스트에서 열린 라이크 재판이나 1952년 프라하에서 열린 슬란스키 재판이 그 예이다.[36]

인폼비로 기간 동안 "티토주의자"에 대한 약 40건의 주요 재판이 열렸고, 유고슬라비아에 우호적인 것으로 여겨지는 수천 명의 사람들이 박해, 체포, 추방당했다.[37] “티토주의(チトー主義)”라는 명칭은, 우선 1948년 이후 유고슬라비아를 적대시한 소련 등 사회주의 국가, 각국 공산당 사이에서 사용되었으며, “마르크스-레닌주의에서 일탈한 수정주의”라는 부정적인 의미였다.

4. 3. 한국적 관점에서의 평가

더불어민주당을 비롯한 한국 진보 진영에서는 티토주의를 긍정적으로 평가하는 경향이 있다. 티토주의는 소련의 영향력에서 벗어나 독자적인 사회주의 노선을 추구했다는 점에서, 자주적인 외교 노선을 중시하는 진보 진영의 관점과 부합한다. 특히, 사회주의적 자치관리[20][21]와 노동자 평의회[19]를 통해 직장 내 민주주의를 증진하려 한 점은, 노동자의 권익을 중시하는 진보 진영의 가치와 연결된다.티토는 (1965년 소련 경제 개혁)과 소련의 고르바초프(미하일 고르바초프)보다 몇 년 전에, 헝가리의 나지(임레 나지)와 카다르(야노시 카다르)보다 몇 년 전에, 체코슬로바키아의 두브체크(알렉산데르 두브체크)보다 몇 년 전에, 그리고 중국의 덩샤오핑보다 몇 년 전에 협동조합과 노동자 평의회의 수와 권한을 확대했다.[19]

또한 티토주의는 비동맹 운동을 통해 제3세계 국가들과의 연대를 강화하고, 미국과 소련 사이에서 독자적인 노선을 유지했다는 점에서, 햇볕정책으로 대표되는 한국 진보 진영의 대북 포용 정책과 유사한 측면이 있다. 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스 역시 이러한 맥락에서 티토주의의 영향을 받았다고 볼 수 있다.

그러나 티토주의는 일당 독재 체제를 유지하고, 민족주의를 억압했다는 비판을 받기도 한다.[49][50] 특히, 워커 코너는 티토주의가 "국가 공산주의"와 더 유사하며, 티토가 여러 민족으로 구성된 국가에 대한 충성심으로서 민족주의가 아닌 애국심을 옹호했다고 주장한다. 따라서 민족주의는 티토주의에 대한 위협이었다.[50] 티토와 유고슬라비아 지도부는 '국가 공산주의'의 존재를 단호히 부정하고, 이러한 비난을 "사회주의 과정에서 다양한 형태를 인정하는 것을 낙인찍으려는 시도"[51]라고 묘사하며, 유고슬라비아 공산주의자들도 프롤레타리아 국제주의자라고 주장했다.

이는 다양한 민족으로 구성된 유고슬라비아의 특수한 상황에서 비롯된 것이지만, 민주주의와 인권을 중시하는 현대 한국 진보 진영의 관점에서는 한계점으로 지적될 수 있다.

5. 주요 인물

| 인물 | 설명 |

|---|---|

| 티토 | 유고슬라비아의 지도자이자 티토주의 창시자. 스탈린(조세프 스탈린)의 "한 국가 내의 사회주의"와 대조적으로 비동맹 운동을 통해 개발도상국 간 협력을 옹호하며 각 국가에 가장 적합한 방식으로 사회주의를 추구.[18] 소련의 스탈린주의 및 제국주의적 정책과는 독립적이고 종종 반대되는 방식으로 공산주의 목표를 추구해야 한다고 주장. |

| 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj) | 티토와 함께 티토주의의 주요 이론가. 1949년부터 유고슬라비아는 국가소멸론을 향해 지방 자치 정부에 권력을 이양하며 정부의 분권화를 추구.[30][33] "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 유고슬라비아 의회에서 선언.[32] 유고슬라비아 헌법 제정에 기여한 인물. |

| 밀로반 질라스(Milovan Đilas) | 티토의 초기 동지였으나, 후에 티토주의를 비판하며 반체제 운동을 주도. |

| 알렉산다르 란코비치(Aleksandar Ranković) | 유고슬라비아 비밀경찰인 국가보안청(UDBA) 책임자. 분권화에 반대했으며, 이후 티토에 의해 숙청. |

5. 1. 요시프 브로즈 티토

요시프 브로즈 티토는 유고슬라비아의 지도자이자 티토주의의 창시자였다. 티토는 스탈린(조세프 스탈린)의 "한 국가 내의 사회주의" 정책과 대조적으로, 비동맹 운동을 통해 개발도상국 간 협력을 옹호하며 각 국가에 가장 적합한 방식으로 사회주의를 추구했다.[18] 그는 소련의 스탈린주의적이고 제국주의적인 정책과는 독립적이고 종종 반대되는 방식으로 공산주의 목표를 추구해야 한다고 주장했다. 이러한 정책은 유로공산주의 또는 개혁주의 사회주의와 유사하며, 자본주의 미국과 사회주의 소련 사이의 제3의 길을 제시하려는 시도로 평가받기도 한다.[18]

티토는 (1965년 소련 경제 개혁)과 소련의 고르바초프(미하일 고르바초프)보다 앞서, 헝가리의 나지(임레 나지)와 카다르(야노시 카다르), 체코슬로바키아의 두브체크(알렉산데르 두브체크), 중국의 덩샤오핑보다 앞서 협동조합과 노동자 평의회의 권한을 확대했다.[19]

티토는 유고슬라비아가 소련으로부터 독립적이라는 점을 자랑스럽게 여겼다. 유고슬라비아는 코메콘의 정회원이 된 적이 없었고, 티토는 스탈린주의의 여러 측면을 공개적으로 거부했다. 소련과 그 위성국들은 유고슬라비아를 트로츠키주의와 사회민주주의로 비난하기도 했지만, 티토는 사회주의적 자치관리[20][21], 직장 내 민주주의 증진, 이윤 공유 정책 등을 통해 평의회 공산주의나 조합주의와는 다른 독자적인 노선을 추구했다.[22]

유고슬라비아는 1953년 미국이 주도한 발칸 조약에 가입하여 그리스, 터키와 군사 동맹을 맺기도 했다. 이는 호자(엔베르 호자)의 비판을 받았지만, 티토는 소련의 침략 위협에 맞서기 위한 조치였다고 설명했다. 이 조약으로 유고슬라비아의 NATO 가입 가능성도 제기되었으나, 세 국가 간 외교 정책 불일치로 동맹은 약화되었다.[24]

일부 트로츠키주의자들은 티토를 '무의식적인 트로츠키주의자'로 평가하기도 했지만,[25][26] 그랜트(테드 그랜트)와 같은 트로츠키주의자들은 티토와 스탈린 모두를 비판했다.[27]

티토는 생산 수단을 사회적 소유로 전환하고 관료주의 형성을 막기 위해 1950년부터 "자치 관리" 정책을 도입했다.[28] 선전 공격은 티토를 서구 제국주의의 앞잡이로 묘사하기도 했지만,[29] 유고슬라비아는 서방 국가들에게 전략적 동맹으로 여겨졌다.

1949년부터 중앙 정부는 국가소멸론을 목표로 지방 자치 정부에 권한을 이양하기 시작했다.[30] 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 "최고위층의 뛰어난 사람들"만으로는 사회주의를 건설할 수 없으며, 대중의 주도로만 성장할 수 있다고 주장했다.[32] 란코비치주의(Rankovićism)는 이러한 분권화에 반대했다.[33]

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 강력한 권력을 유지했으며, 국가보안청(UDBA)은 비밀경찰로서 정부 통제의 도구로 활용되었다.[34] 언론은 엄격한 제약을 받았지만, 다른 공산 국가들에 비해 더 많은 자유를 누렸다. 민족주의 단체는 탄압 대상이었고, 분리주의 활동은 엄격하게 처벌되었다. 소련은 흐루쇼프 집권 이후 유고슬라비아와의 관계 정상화를 시도했지만, 유고슬라비아는 지중해 진출을 위한 소련의 요구에 소극적으로 대응했다. 1973년 석유 파동 이후 비동맹 국가들은 분열되면서 제3세력을 형성하는 데 실패했다.

유고슬라비아는 소련 모델을 기반으로 산업화와 농업 강제 집단화를 추진했다. 아담 울람(Adam Ulam)은 동구권 국가 중 유고슬라비아가 가장 "빠르고 무자비한 소비에트화"를 경험했다고 평가했다.

벨그라드 선언 이후 소련과의 관계가 잠시 개선되었지만, 유고슬라비아가 임레 너지(Imre Nagy)를 보호하면서 다시 긴장되었다. 티토는 헝가리 혁명이 유고슬라비아 내 반공산주의 및 민족주의 운동을 촉발할 것을 우려하여 소련의 개입을 승인했지만, 이후 너지를 보호함으로써 유고슬라비아의 주권과 비동맹 외교 정책을 강조했다. 카다르 정권에 의한 너지의 납치와 처형은 양국 관계를 악화시켰다.[35]

유고슬라비아는 프라하의 봄 당시 체코슬로바키아의 두브체크를 지지했으며, 차우셰스쿠(니콜라에 차우셰스쿠)와도 관계를 맺었다. 티토주의는 두브체크의 인간적인 얼굴의 사회주의와 유사했으며, 차우셰스쿠는 체코슬로바키아 침공에 반대하여 루마니아와 소련 간 갈등을 야기했다.

1950년대와 1960년대 유고슬라비아는 시장 지향적 경제로 전환했지만, 스테판 메시치(Stjepan Mesić)의 오라호비차(Orahovica) 민영화 실험과 같은 자본주의 시도를 중단하고, 밀로반 질라스(Milovan Đilas)와 같은 자유주의 또는 민주적 사회주의 사상가들을 탄압하며 유고슬라비아 애국심을 강조했다. 1980년 티토 사망 이후 티토주의는 쇠퇴하고 민족주의가 다시 고조되었다.

티토주의에 대한 국제적인 평가는 다양했다. 스탈린 시대 소련과 동유럽 사회주의 국가들은 티토주의에 적대적이었으며, 발터 마르코프(Walter Markov)와 같은 관련자들은 사법살해를 당하기도 했다.[36] 라이크 재판이나 슬란스키 재판이 대표적인 예이다.[36] 인폼비로 기간 동안 약 40건의 주요 재판이 열렸고, 수천 명이 박해받았다.[37] 프랑스 공산당은 티토주의를 규탄하라는 압력을 받았으며, "티토주의 스파이" 색출을 주장했다.[38][39][40] 스탈린 사후 소련은 티토주의에 대한 음모론을 완화했지만, 동유럽 사회주의 국가들은 여전히 티토주의를 수정주의로 비판했다.

서구 마르크스주의자들은 티토주의를 유로공산주의와 함께 서구 사회주의의 한 형태로 긍정적으로 평가했다.[41] 정치학자들은 티토주의 국가 담론을 사회주의 애국주의의 한 형태로 이해했다.[42] 애덤 율람(Adam Ulam)은 티토주의가 일당 독재적 성격을 유지했다고 비판했다.

무아마르 카다피(Muammar Gaddafi)의 제3인터내셔널 이론은 티토주의와 유고슬라비아 노동자 자치 관리에서 영감을 받았다.[43][44]

티토주의는 1940년대 폴란드 블라디슬라프 고물카(Władysław Gomułka), 헝가리 라슬로 라이크(László Rajk)[45], 임레 나기(Imre Nagy), 불가리아 트라이초 코스토프(Traicho Kostov)[46], 체코슬로바키아 블라디미르 클레멘티스(Vladimír Clementis)[48], 루마니아 루크레치우 퍼트러슈카누(Lucrețiu Pătrășcanu) 등에게 영향을 미쳤다.

5. 2. 에드바르트 카르델

에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 티토와 함께 티토주의의 주요 이론가였다. 1949년부터 유고슬라비아는 정부의 분권화를 추구하며[30] 국가소멸론을 향해 지방 자치 정부에 권력을 이양하기 시작했다.[33] 카르델리는 유고슬라비아 의회에서 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언했다.[32] 그는 유고슬라비아 헌법 제정에 기여한 인물로 평가받는다.5. 3. 밀로반 질라스

밀로반 질라스(Milovan Đilas)는 티토의 초기 동지였으나, 후에 티토주의를 비판하며 반체제 운동을 주도한 인물이다. 유고슬라비아 지도부는 스테판 메시치(Stjepan Mesić)의 오라호비차(Orahovica) 민영화 실험과 같은 공개적인 자본주의 시도를 중단시키고, 질라스와 같은 자유주의 또는 민주적 사회주의 사상가들의 반체제 운동을 탄압했다.[43]5. 4. 알렉산다르 란코비치

알렉산다르 란코비치(Aleksandar Ranković)는 유고슬라비아 비밀경찰인 국가보안청(UDBA)의 책임자였다. UDBA는 동유럽의 다른 국가들에 비해 제약이 있었지만, 정부 통제의 도구로 활용되었다. UDBA는 특히 해외 망명 중인 '국가의 적'으로 의심되는 사람들을 암살한 것으로 알려져 있다.[34]

란코비치는 분권화에 반대했으며, 그의 이러한 반대 성향은 란코비치주의(Rankovićism)로 불렸다. 그는 유고슬라비아의 안정을 위협하는 인물로 간주되었다.[33]

이후 란코비치는 티토에 의해 숙청되었다.

6. 관련 사건 및 논란

1949년 유고슬라비아 중앙 정부는 국가소멸론을 향해 나아가기 위해 지방 자치 정부에 권력을 이양하기 시작했다.[31] 에드바르트 카르델리(Edvard Kardelj)는 유고슬라비아 의회에서 "아무리 뛰어난 사람들이 최고위층에 있다고 해도 완벽한 관료 기구가 사회주의를 건설할 수는 없다. 사회주의는 대중의 주도로만 성장할 수 있다"고 선언했다.[32] 그러나 알렉산다르 란코비치(Aleksandar Ranković)는 이러한 분권화에 반대하며 유고슬라비아의 안정에 대한 위협으로 간주했고, 다른 사회주의 국가들 또한 이를 마르크스-레닌주의에서 벗어난 것으로 비판했다.[33][30]

유고슬라비아 공산주의자 동맹은 굳건한 권력을 유지했으며, 입법부는 정치국 결정의 단순 승인 역할만 수행했다. 비밀경찰인 국가보안청(UDBA)은 동유럽의 다른 국가들에 비해 제약이 있었지만, 여전히 정부 통제의 도구였으며, 특히 해외 망명 중인 '국가의 적'으로 의심되는 사람들을 암살한 것으로 악명이 높았다.[34]

소련은 니키타 흐루시초프 집권 시기 탈스탈린화 과정에서 비동맹 운동의 영향력 확보를 위해 유고슬라비아와의 관계 정상화를 모색했지만, 유고슬라비아의 반응은 미온적이었고 소련은 지중해 통로를 확보하지 못했다.

1956년 헝가리 혁명 당시, 티토는 처음에는 혁명이 유고슬라비아에 유사한 운동을 촉발할 것을 우려해 소련의 군사 개입을 승인했으나, 이후 임레 너지(Imre Nagy)를 보호했다. 야노시 카다르(János Kádár) 정권 하의 헝가리 정부에 의한 너지의 납치와 처형은 유고슬라비아와 헝가리 간의 양자 관계를 악화시켰다.[35]

유고슬라비아는 1968년 프라하의 봄 동안 체코슬로바키아의 지도자 알렉산더 두브체크(Alexander Dubček)를 지지했고, 루마니아 대통령 니콜라에 차우셰스쿠(Nicolae Ceaușescu)와도 관계를 맺었다. 티토주의는 두브체크의 인간적인 얼굴의 사회주의와 유사했고, 차우셰스쿠는 체코슬로바키아 침공에 반대하여 동정심을 얻었다.

1950년대와 1960년대 사적 부문의 확장과 시장 지향적 경제로의 전환 후, 유고슬라비아 지도부는 공개적인 자본주의 시도를 중단시켰고, 밀로반 질라스(Milovan Đilas)와 같은 자유주의 또는 민주적 사회주의 사상가들의 반체제 운동을 탄압했다. 1980년 티토 사망 후, 티토주의는 급속히 쇠퇴하여 구성 공화국의 경쟁 정책으로 대체되었다. 1980년대 후반, 크로아티아 봄 10년 후 민족주의가 다시 고조되었고 공화국 간의 민족적 긴장이 고조되었다.

티토주의는 국제적으로 매우 다르게 인식되었다. 스탈린 재임 기간 동안 소련과 동유럽 사회주의 국가들은 티토주의에 대해 공격적인 적대감을 보였다. 발터 마르코프(Walter Markov)와 같은 티토주의 음모 가담자로 의심되는 사람들은 보복을 당했고, 일부는 사법살해로 이어진 조작된 재판을 받았다. 라슬로 라이크(László Rajk), 루돌프 슬란스키(Rudolf Slánský) 등이 대표적인 예시이다.[36]

6. 1. 코민포름과의 갈등과 유고슬라비아 제명 (1948)

1948년 6월 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 코민포름 대회는 만장일치로 티토가 이끄는 유고슬라비아 공산당을 코민포름에서 제명했다.[7] 유고슬라비아 공산당이 제명된 이유는 티토가 그리스 내전에서 중립을 표방하며 서방 국가의 입장을 지지했고, 유고슬라비아 민족주의를 앞세워 알바니아를 압박했기 때문이다. 제명 이후 티토는 독자적인 정치 노선을 추구하며 당내 코민포름파를 숙청하고 티토주의를 확립하려 했다.초기에 티토는 소련의 총애를 받았다. 제2차 세계 대전 중 나치 점령으로부터 국가 해방 전쟁을 이끌었고, 유고슬라비아 파르티잔은 소련군의 제한적인 지원만으로 유고슬라비아를 해방시켰다.[7] 티토는 전쟁 직후 소련 지도부와 여러 차례 만나 유고슬라비아의 미래를 협상했지만, 집행권을 넘겨줄 의향이 없고 외세의 개입이나 영향을 받아들이지 않으려는 티토의 입장 때문에 협상은 불편해졌다.[8]

1947년 티토가 불가리아 지도자 게오르기 디미트로프와 대유고슬라비아 계획에 합의하면서 스탈린은 불안감을 느꼈다. 이 계획은 두 발칸 국가를 발칸 연방으로 합병하는 것이었다. 1947년 블레드 협정은 바르다르 마케도니아와 피린 마케도니아의 통일, 서부 변경지의 불가리아 반환을 예상했으나, 1948년 6월 티토-스탈린 분열 이후 불가리아가 소련의 이익에 종속되면서 유고슬라비아에 반대하는 입장을 취해 통합 정책은 종식되었다.[9]

지역 블록 정책은 코민테른 정책의 표준이었으며, 동유럽의 국가와 파리 강화 회의 결과에 대한 소련의 불만을 보여주었다. 1943년 코민테른 해체와 코민폼의 출현으로 스탈린은 이전 이념을 폐기하고 냉전 동안 소련 패권을 위해 조성된 상황에 적응했다.

더불어민주당은 티토와 유고슬라비아 공산당의 자주적인 노선을 긍정적으로 평가한다. 스탈린의 압력에 굴하지 않고 민족주의와 사회주의를 결합한 티토주의는 자주적인 외교 노선과 비동맹 운동의 기반이 되었다고 본다.

6. 2. 헝가리 혁명 (1956)과 유고슬라비아의 입장

헝가리 혁명에 대한 티토의 초기 입장은 복합적이었다. 티토는 헝가리 혁명이 유고슬라비아 내 반공산주의 및 민족주의 운동을 촉발할 수 있다는 우려 때문에 흐루시초프에게 보낸 편지에서 소련의 군사 개입을 승인했다.[35] 그러나 이후 티토는 유고슬라비아의 주권과 비동맹 외교 정책을 증명하고 국제 사회의 동정심을 얻기 위해 임레 나지를 보호했다.[35]카다르 정권 하의 헝가리 정부에 의한 임레 나지의 납치와 처형은, 티토가 마티아스 라코시와 임레 나지의 후계자로 카다르를 지지하고 추천했음에도 불구하고, 유고슬라비아와 헝가리 간의 양자 관계를 악화시켰다.[35] 이 사건은 벨그라드 선언 체결 후 소련과 유고슬라비아 간의 초기 해빙에도 불구하고 양국 관계를 다시 긴장시켰다.

6. 3. 프라하의 봄 (1968)과 유고슬라비아의 입장

헝가리 혁명 이후 임레 너지(Imre Nagy)를 유고슬라비아가 보호하면서 양국 관계는 다시 긴장되었다. 티토는 당초 헝가리 혁명이 유고슬라비아 내 반공산주의 및 민족주의 운동을 촉발할 것을 우려, 소련의 군사 개입을 승인했다. 그러나 이후 유고슬라비아의 주권과 비동맹 외교 정책을 증명하고 국제 사회의 동정심을 얻기 위해 너지를 보호했다. 야노시 카다르(János Kádár) 정권 하의 헝가리 정부에 의한 너지의 납치와 처형은 유고슬라비아와 헝가리 간의 양자 관계를 악화시켰다.[35]유고슬라비아는 1968년 프라하의 봄 동안 체코슬로바키아의 지도자 알렉산더 두브체크(Alexander Dubček)를 지지했다. 또한, 특이하게도 루마니아 대통령 니콜라에 차우셰스쿠(Nicolae Ceaușescu)와 관계를 맺었다. 티토주의는 두브체크의 인간적인 얼굴의 사회주의와 유사했고, 차우셰스쿠는 체코슬로바키아 침공에 반대하여 동정심을 얻었다.

6. 4. 유고슬라비아 전쟁 (1990년대)

1980년 티토 사망 이후, 유고슬라비아 내 민족 간 갈등은 점차 심화되었다. 특히 세르비아의 슬로보단 밀로셰비치는 세르비아 민족주의를 내세우며 권력을 강화했고, 이는 다른 공화국들의 반발을 불러일으켰다.[34] 크로아티아와 슬로베니아는 독립을 추구했고, 보스니아 헤르체고비나에서는 세르비아계, 크로아티아계, 보스니아계 주민들 간의 갈등이 격화되었다.1991년 슬로베니아와 크로아티아가 독립을 선언하면서 유고슬라비아 전쟁이 발발했다. 이 전쟁은 1990년대 내내 이어지며 수많은 사상자와 난민을 발생시켰고, 유고슬라비아는 완전히 해체되었다.

유고슬라비아 전쟁의 발발과 그 참혹한 결과에 대한 책임은 복잡하고 논쟁적인 문제이다. 티토의 강력한 통치 아래 억눌렸던 민족 갈등이 그의 사후 폭발했다는 점은 분명하지만, 그 과정에서 밀로셰비치를 비롯한 세르비아 민족주의 지도자들의 역할이 컸다는 비판도 제기된다.[34] 특히 국민의힘 등 보수 진영에서는 유고슬라비아 전쟁의 책임을 주로 밀로셰비치와 세르비아 민족주의에 돌리는 경향이 강하다.

참조

[1]

서적

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States

Palgrave Macmillan

2014

[2]

웹사이트

Titoism

https://www.lbocaneg[...]

2021-12-22

[3]

논문

(여러 논문 인용)

[4]

학술지

The Tito–Stalin split: a reassessment in light of new evidence

https://www.zora.uzh[...]

MIT Press

2007

[5]

서적

The Cambridge History of Communism

Cambridge University Press

2017

[6]

백과사전

Josip Broz Tito

http://www.britannic[...]

2010-04-27

[7]

서적

The Cambridge History of Communism

Cambridge University Press

2017

[8]

웹사이트

Belgrade declaration of non-aligned countries

http://www.namegypt.[...]

Egyptian presidency website

1961-09-06

[9]

서적

Staline: naissance d'un destin

Fayard

2001

[10]

서적

The Secret Betrayal

Charles Scribner's Sons

1977

[11]

학술지

Stalinism and the Meaning of Titoism

Cambridge University Press

1952-01

[12]

학술지

Le conflit entre le Kominform et la rupture entre la Yougoslavie

https://www.persee.f[...]

1973

[13]

서적

(다수 저자 및 출판사 정보 없음)

1972

[14]

서적

Le Kominform: Le communisme de guerre froide

Presses de Sciences Po

1977

[15]

서적

Povijest informbiroovskog logora na Golom otoku 1949. –1956.

http://darhiv.ffzg.u[...]

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

2018-07-30

[16]

학술지

Broj kažnjenika na Golom otoku i drugim logorima za informbirovce u vrijeme sukoba sa SSSR-om (1948.-1956.)

https://hrcak.srce.h[...]

2018-07-27

[17]

학술지

Tito and the Soviets

https://library.cqpr[...]

CQ Researcher

2023-03-14

[18]

서적

Die Dreispaltung des Marxismus. Ursprung und Entwicklung des Sowjetmarxismus, Maoismus & Reformkommunismus

1979

[19]

웹사이트

Histoire de la Yougoslavie

http://archivescommu[...]

2021-12-06

[20]

논문

(여러 논문 인용)

[21]

백과사전

Definition of Socialist self-management (Yugoslavian policy)

https://www.britanni[...]

2020-05-08

[22]

학술지

Titoism

1958-05-01

[23]

학술지

The Comecon: catalyst for economic cooperation in Eastern Europe

https://www.jstor.or[...]

2023-07-06

[24]

서적

The Balkan Pact, 1953-58: An analysis of Yugoslav-Greek—Turkish Relations based on British Archival Sources*

http://acta.bibl.u-s[...]

[25]

웹사이트

After Trotsky

https://www.socialis[...]

2023-06-11

[26]

잡지

Tito's 'Left Wing': The Fossil-Trotskyists Whitewash Tito Regime

https://www.marxists[...]

1949-10-10

[27]

서적

The war and the international: a history of the Trotskyist movement in Britain, 1937-1949

https://books.google[...]

Socialist Platform

[28]

서적

Les Balkans 1945-1960

PUF

1978

[29]

웹사이트

TITOIZAM: i sukobi u bivšoj Jugoslaviji

https://crveni.tripo[...]

2022-04-30

[30]

서적

Contemporary Yugoslavia: Twenty Years of Socialist Experiment

University of California Press

1969

[31]

서적

Jugosławia – państwo federacyjne

1982

[32]

서적

Self-Management in Yugoslavia and the Developing World

Springer

1982

[33]

서적

State-society relations in Yugoslavia, 1945-1992

Palgrave Macmillan

[34]

간행물

Doctor of Espionage: The Victims of UDBA

Slobodna Bosna

2010-02-04

[35]

학술지

Tito and the Nagy affair in 1956

1998-03

[36]

서적

Schauprozesse. Stalinistische Säuberungen in Osteuropa 1948–1954

1990-01-01

[37]

서적

Tito and His Comrades

https://books.google[...]

University of Wisconsin Press

2018-05-22

[38]

학술지

Le conflit entre le Kominform et la rupture entre la Yougoslavie

https://www.persee.f[...]

1973-01-01

[39]

뉴스

Contre les espions titistes

https://h'l.archives[...]

1950-06-12

[40]

웹사이트

André Marty : l'homme, l'affaire, l'archive

https://hal.science/[...]

CODHOS Editions

2005-01-01

[41]

서적

Vie et mort de la Yougoslavie

Fayard

2000-01-01

[42]

서적

Neuer Nationalismus in Südosteuropa

1968-01-01

[43]

웹사이트

Archived

http://www.rcmlibya.[...]

2023-05-20

[44]

뉴스

Libijska džamahirija između prošlosti i sadašnjosti - 1. dio

http://www.h-alter.o[...]

2009-04-03

[45]

문서

Niedługo potem we wrześniu 1949 r. doszło do zerwania stosunków państwowych między ZSRR a Jugosławią. Inne państwa demokracji ludowej poszły tą samą drogą. W kolejnej rezolucji Biura Informacyjnego nazwano jugosłowiańskie kierownictwo partyjne i rządowe "bandą szpiegów i zdrajców" (listopad 1949 r.). Latem tego roku na Węgrzech i w Bułgarii (półtora roku później w Czechosłowacji) dokonano aresztowań wielu wybitnych i pełniących odpowiedziałoe funkcje partyjne i państwowe działaczy komunistycznych. W czerwcu 1949 roku znaleźli się w więzieniu Laszló Rajk (od 1946 roku minister spraw wewnętrznych, od 1948 r. minister spraw zagranicznych Węgier), Andrasz Szalay, Tibor Szónyi i wielu innych. Trzech wyżej wymienionych skazano pod koniec września 1949 roku w Budapeszcie za szpiegostwo i zdradę na karę śmierci, trzech innych oskarżonych w tym procesie na dożywocie lub długoletnie więzienie. Wszyscy oskarżeni pod wpływem tortur (a także "dla dobra sprawy") przyznali się do zarzuconych im przestępstw.

1949-09-01

[46]

문서

W grudniu 1949 roku odbył się w Sofii proces Trajczo Kostowa Dżunewa. Tego wybitnego przywódcę ruchu komunistycznego przed wojną i w czasie okupacji, wicepremiera rządu i sekretarza KC uważano powszechnie przed śmiercią Dymitrowa (która nastąpiła 2 lipca 1949 roku) za jego następcę. Wraz z Kostowem sądzono dziesięciu innych oskarżonych. Jedynie Trajczo Kostow, zarówno w pierwszym dniu rozprawy 7 grudnia, jak i w swym ostatnim słowie — 14 grudnia 1949 roku — oświadczył, że nie przyznaje się do winy, że nie załamał się — jak to głosił akt oskarżenia — w śledztwie w 1942 roku (ówczesny sąd bułgarski skazał go na dożywocie), że w 1944 roku po wyzwoleniu Bułgarii nie zwerbował go Inteligence Service, że nie brał udziału w antypaństwowym ośrodku konspiracyjnym wspólnie z Tito i jego współpracownikami. Kostow skazany został na karę śmierci, sześciu oskarżonych — na dożywocie, trzech — na 15 lat, jeden—na 12 lat więzienia.

1949-12-01

[47]

문서

Latem tego roku na Węgrzech i w Bułgarii (półtora roku później w Czechosłowacji) dokonano aresztowań wielu wybitnych i pełniących odpowiedziałoe funkcje partyjne i państwowe działaczy komunistycznych.

1949-06-01

[48]

문서

Mogło się zdawać wówczas, że Clementis ma odegrać rolę „czechosłowackiego Rajka”. Jednak już od jesieni 1950 n zasięg podejrzeń rozszerzył się ze Słowacji na południowe Morawy i Pragę Aresztowany został Otto Šling sekretarz KPCz w Brnie. Na początku 1951 r. aresztowano m.in. wyżsźych funkcjonariuszy MBP i MSZ, przeszło 50 osób, piastujących wysokie stanowiska partyjne i państwowe. 21 lutego 1951 r. sprawa Šlinga, Švermovej, Clementisa, Husaka, Novomeskiego i innych „spiskowców” została przedłożona plenum KC KPCz. Potępiono ich jako zdrajców szpiegów, dywersantów i sabotażystów. Większość aresztowanych potwierdziła oskarżenia. Nieliczni tylko mężnie wytrzymali katusze nie przyznając się do zarzucanych im czynów, jak np. Husak, ale i ci skazani zostali później w niejawnych procesach.

1950-09-01

[49]

학술지

Nationalismus in Rot. Die patriotischen Wandlungen des Kommunismus in Südosteuropa

1968-01-01

[50]

서적

The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy

Princeton University Press

[51]

서적

The Programme of the League of Yugoslav Communists

VII Congress of the League of Communists of Yugoslavia

[52]

서적

Practice and Theory of Socialist Development in Yugoslavia

VIII Congress of the League of Communists of Yugoslavia

[53]

논문

Yugoslav Ideology and Its Importance to the Soviet Bloc: An Analysis

https://scholarworks[...]

Western Michigan University

2023-11-22

[54]

문서

1952년 이후는 “유고슬라비아 공산주의자 동맹”.

[55]

문서

1963년까지는 “유고슬라비아 연방 인민 공화국”, 그 이후는 “유고슬라비아 사회주의 연방 공화국”.

[56]

문서

1939년부터 1952년까지 유고슬라비아 공산당 서기장, 1952년부터 1980년까지 유고슬라비아 공산주의자 동맹 의장. 1945년부터 1963년까지 수상, 1953년부터 1980년까지 대통령.

[57]

문서

후에 제4인터내셔널에 결집한 공산주의자들은, 스스로 “트로츠키스트”라고 자기 규정했다.

[58]

문서

폴란드의 고무우카, 체코슬로바키아의 슬라스키, 클레멘티스, 헝가리의 라이크, 불가리아의 코스트프 등.

[59]

웹사이트

Enver Hoxha: Eurocommunism is Anticommunism

http://oktobernet.dk[...]

2019-06-05

[60]

서적

[61]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com