포항 분지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

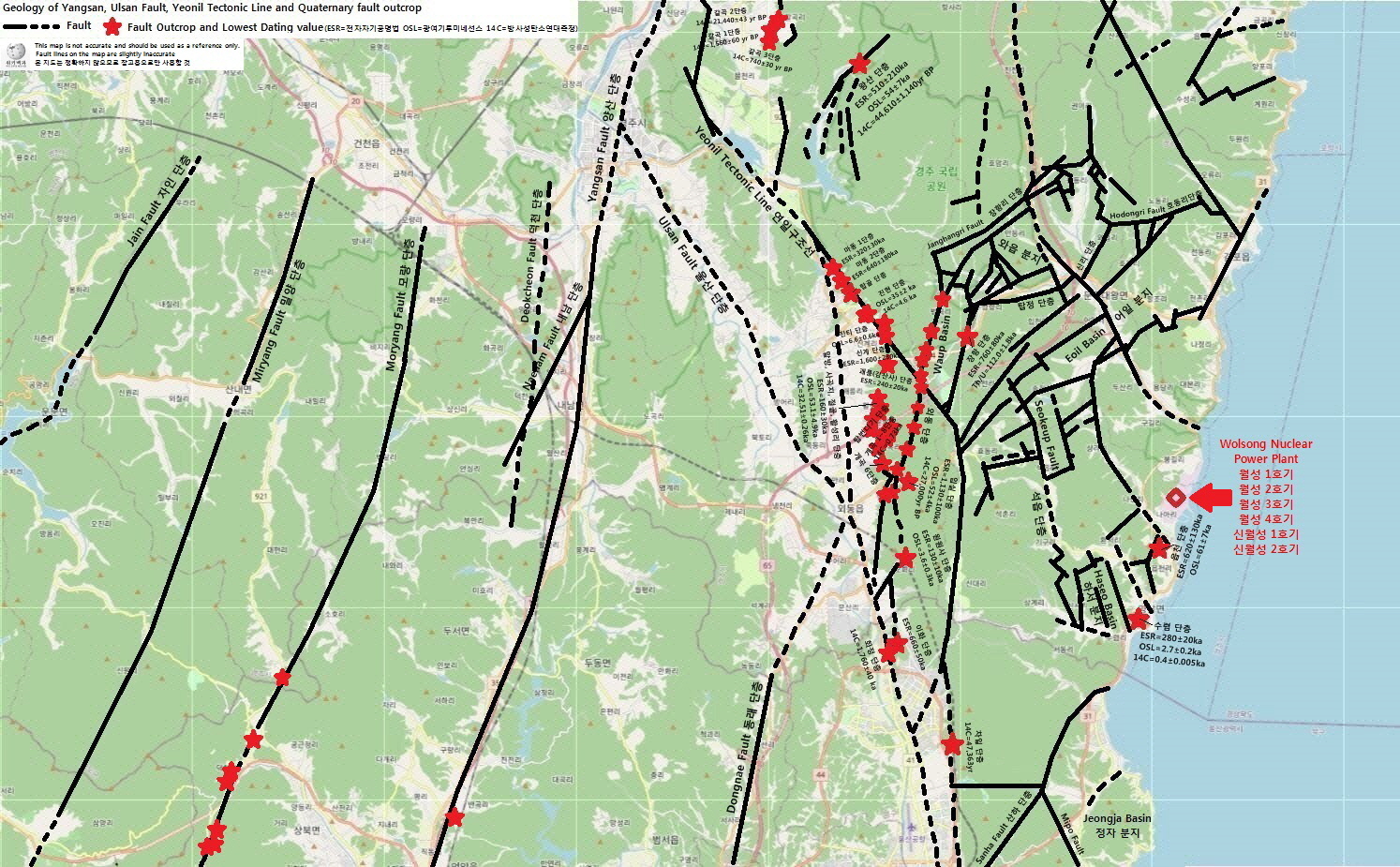

포항 분지는 신생대 마이오세에 동해 확장으로 인한 지각 변형으로 형성된 퇴적 분지이다. 양산 단층, 연일 구조선, 오천 단층, 곡강 단층, 형산 단층 등 여러 단층에 의해 경계가 지어지며, 연일층군을 포함한 다양한 지층으로 구성된다. 연일층군은 천북 역암층을 기저로 학림층, 흥해층, 이동층, 두호층, 여남층 등으로 구분되며, 층서에 대한 논란이 존재한다. 또한, 달전 현무암이 분포하며, 연일층군에서 석유 부존 가능성이 연구되었다.

포항 분지는 한반도 남동부에 위치하며, 신생대 마이오세의 퇴적암 지층으로 채워져 있다.[1][2] 지리적으로 인접해 있으나 대부분 단층들에 의해 격리되어 고립적으로 분포하며, 분지확장에 수반된 활발한 화산활동으로 암상의 변화가 심하다. 포항 분지 외에도 장기 분지, 와읍 분지, 어일 분지, 하서 분지, 정자 분지, 울산 분지 등이 있다.[1][2]

포항 분지는 여러 단층에 의해 주변 지역과 구분된다. 분지 서쪽은 양산 단층 동쪽에 위치한 북북서 방향의 이음단층과 북북동~북동 방향의 정단층들이 분절되어 이어지는 지그재그 형태의 단층대로 경계 지어진다. 이 단층대는 남쪽으로 연일구조선과 약 50°각도로 사교하며 북쪽 끝에서 양산 단층과 연결된다.[3][4] 분지 서편 경계 단층은 양산 단층에서 약 2~3 km 동편에 위치하며, 북북동과 북북서 분절 단층으로 구성된다.[8]

홍국영(1991)은 포항 분지 내 기반암인 백악기 유천층군의 응회질암을 관입한 암맥의 시추 코어를 이용해 K-Ar 각섬석 전암연대를 117±2.62 Ma로 보고하였으며,[21] Shin and Nishimura (1994)는 동일한 시추공의 심부코어에서 획득한 저어콘과 스핀을 이용해 각각 45 Ma와 58 Ma의 피션트랙 연령을 계산하였다.[22] 이승구 외(2007)는 포항분지에서 시추된 2300 m 심부 화강섬록암 시추코어의 저어콘 U-Th 연대를 273±4 Ma로 보고하였고,[23] 이승구 외(2008)에 의하면 포항 분지에서 시추를 실시한 결과 상부는 제3기 퇴적암과 백악기 응회암류로, -1300~1900 m까지는 섬록암, -1900~2300 m는 화강섬록암, -2300~3000 m 부분은 화강암으로 구성되며 이 화강암류들은 동일 기원의 마그마로부터 분화된 것이다. 화강암의 Rb-Sr 등시선 연대는 60±12 Ma, 화강섬록암의 오시선 연대는 64.2±8.5 및 166±230 Ma이다.[24] 안해성 외(2015)는 시추 자료와 삼차원 지질 모델링을 통해 심성암 -1100~1500 m, 화산암 -400~800 m, 심도 -600 m의 학림층 밑에 있는 육성암이 -680~700 m의 심도를 가진다고 보고하였다.[25]

연일층군(延日層群)은 신생대 제3기에 형성된 지층으로, 포항 분지를 구성하며 포항시 시가지와 그 주변 지역에 넓게 분포한다. 신생대 제3기층 내에는 식물 화석이 많이 산출된다.[26][1] 연일층군은 천북 역암층을 기저로 하여 학림층, 흥해층, 이동층, 두호층, 여남층 등으로 구성된다.

2. 포항 분지의 지리적, 지질학적 위치와 특징

3. 포항 분지의 경계와 단층

연일구조선은 신생대 마이오세에 한반도 남동부에서 발생한 지각 변형을 규제한 서쪽 한계선으로 정의되는 단층이다. 포항 분지를 포함한 제3기 마이오세 퇴적 분지들은 연일구조선 동쪽에만 분포한다.[12]

포항 분지의 남동쪽 경계는 오천읍에서 이름이 유래된 북동 주향의 오천 단층이 형성하고 있다. 포항시 남구 오천읍 일대에는 북동 주향의 오천 단층과 정단층 및 좌수향-정단층들이 다수 발달하여 북동 방향의 '''오천 단층계'''를 형성한다.[1]

포항 분지 남부는 남-북 주향의 곡강 단층에 의해 동부와 서부 지괴로 나뉜다. 형산강을 따라서는 동북동-서남서 방향의 형산 단층이 발달한다.

윤혜수와 김봉균(1983)은 흥해읍 오도리 일대에 포항 분지의 동측 경계가 있다고 주장하였다.[20]

3. 1. 양산 단층

포항 분지는 양산 단층에 의해 경상 분지로부터 격리되어 있다는 해석이 존재한다. 기존의 포항(1964) 및 청하(1968) 지질도폭에서는 양산 단층의 존재가 보고되지 않았다. 대부분의 기존 연구들에서는 포항 분지 서편이 양산 단층에 의해 경계되며, 이 단층이 주 변위대(Principal Displacement Zone)로써 우수향 주향이동 운동을 하여 확장된 인리형 분지로 해석하였다.[3][4] 그러나 이후의 야외 조사를 통해 포항 분지의 서편은 양산 단층과 접하지 않으며, 양산 단층 동편에 위치하는 북북서 방향의 이음단층(transfer fault)과 북북동~북동 방향의 정단층들의 분절로 이어지는 지그재그 형태의 단층대로 경계된다는 것이 보고되었다. 포항 분지 서편 경계단층은 남쪽으로 연일구조선과 약 50°각도로 사교하며 북쪽 말단에서 양산 단층과 연결된다. 분지의 서편 경계 단층은 확연한 지그재그 형태로 양산 단층으로부터 약 2~3 km 동편에 위치하며, 북북동과 북북서의 분절 단층으로 구성된다. 또한, 기존의 연구들은 양산 단층의 우수향 주향이동이 포항-경주 일대에 분포하는 제3기 마이오세 퇴적분지들의 확장을 주도한 것으로 해석하였으나[5][6][7] 최근의 연구들은 마이오세 퇴적분지들의 확장이 양산 단층과는 관련 없고 연일구조선에 의해 규제되는 것으로 보고되었다.[8] 조성권 외(1998)는 포항 분지 경계부에 발달하는 4개의 선상지-삼각주 내 역들의 공급지를 분석하여 선상지-삼각주계가 퇴적되는 동안 분지 서편 경계를 따라 양산 단층의 주향이동 운동이 없었다고 결론 지었다. (그러나, 이 논문에서는 포항 분지의 서측 경계가 양산 단층인 것으로 보았다.)[9] 천영범 외(2012)와 손문 외(2013)는 포항 분지를 연일구조선과 해저에 발달하는 북북서 방향의 동한 단층이 주 변위대로써 짝을 이루고 두 단층의 이음부에 서북서-동남동 방향의 인장력이 작동하여 만들어진 인리형 분지로 해석하였다.[10][11]

3. 2. 연일구조선

신생대 마이오세에 한반도 남동부에서 발생한 지각 변형을 규제한 서쪽 한계선으로 정의되는 단층이다. 연일구조선에 의해 포항 분지를 포함 한반도 남동부에 분포하는 제3기 마이오세 퇴적 분지들은 연일구조선의 동쪽에만 분포한다.[12] 양산 단층과 울산 단층 동편에 존재하는 연일구조선의 최북단은 북서 30°방향으로 양산 단층계와 연결되며 포항 분지의 서측 경계를 형성하며 경주시 양남면 효동리에서 남-북 방향으로 분절되다가 최남단인 울산광역시 북구 호계동에서 북북동 방향으로 우수향 굴곡되어 울산 단층과 연결되어 약 30 km의 연장을 가진다.[13][14]

천영범 외(2012)는 포항 분지가 연일구조선과 동한 단층 2개의 주 변위대(Principal Displacement Zone, PDZ) 사이에서 확장된 인리형 분지인 것으로 해석했다. 포항 분지의 침강은 연일구조선의 우수향 주향이동 운동에 의해 유도되었으며 오천 단층은 시계 방향으로 회전했고 연일구조선과 연결되지는 않았던 것으로 보인다.[1]

3. 3. 오천 단층

'''오천 단층'''(Ocheon Fault)은 포항 분지의 남동쪽 경계를 형성하는 북동 주향의 단층이다. 포항시 남구 오천읍에서 이름이 유래되었으며, 민경덕 외(1990)의 전기비저항 연구에 의해 처음 그 존재가 보고되었다. 포항시 오천읍에서 전기 비저항 탐사를 실시한 결과, 단층의 존재를 지시하는, 주위보다 전기비저항이 낮은 저비저항대가 지하 400 m까지 거의 수직으로 나타났다. 비저항 탐사 결과 단층대의 폭은 지표에서 200 m, 심부에서 400 m이며 포항 분지와 장기 분지가 단층으로 접촉하고 있다는 사실이 처음으로 밝혀졌다.[15] 윤혜수 외(1991)은 단층 양쪽 지괴의 화석 차이로 단층의 존재를 밝혔다.[16] 민경덕(1992)는 중력 탐사로 단층의 존재를 보고하고 단층의 주향이 북동 30°이며 거의 수직으로 경사하고 장기층군이 이 단층을 따라 약 300m 상승하였다고 보고하였다.[17]

오천 단층계 중 가장 규모가 큰 오천 단층은 포항 분지와 장기 분지를 직접 경계 짓는데, 천영범 외(2012)에 의하면 이 단층은 남서쪽으로 갈수록 수직 변위가 줄어드는 가위단층의 형태를 보인다. 포항시 남구 오천읍 일대에는 북동 주향의 오천 단층과 정단층 및 좌수향-정단층들이 다수 발달하여 북동 방향의 단층계를 형성하며, 천영범 외는 이를 '''오천 단층계'''(Ocheon Fault System, OFS)로 명명하였다. 북서쪽으로 기울어 있고 큰 수직 변위를 가진 오천 단층 자체는 충적층 밑에 숨어 있다. 오천 단층계는 동해 확장과 관련하여 최초에 장기 분지의 북서측 경계를 형성하는 정단층으로 활동하였으나, 약 17 Ma에 서측으로 전파하는 전단력과 연일구조선의 우수향 활동, 포항 분지의 침강과 함께 퇴적 중심이 갑작스럽게 북서쪽으로 이동하며 오천 단층은 시계 방향으로 회전하여 포항 분지의 동남쪽 경계단층으로 재활성된 것으로 해석되었다. 이 단층은 전기 마이오세 동안 작동된 북북서 방향의 우수향 전단력에 의해 시계방향으로 점진적으로 회전되면서 운동감각이 정이동에서 좌수향 사교이동으로 변화된 것으로 보고되었다.[1] 고자기학적 연구에 따르면 포항 분지 서쪽 경계단층의 서편 분지 기반암의 잔류자기는 편향되지 않은 반면, 오천 단층계 동편의 장기반도 암석들의 잔류자기는 시계 방향으로 평균 약 25° 회전되어 있어 이러한 해석을 지지한다.

3. 4. 곡강 단층

곡강 단층은 포항 분지 남부를 동부와 서부 지괴로 나누는 남-북 주향의 단층이다. 퇴적암의 두께는 단층 동부에서 600m~700m, 서부에서 300m~500m이다. 이 단층의 존재는 포항시의 석유탐사시추공에서 인지되었다.[18] 곡강 단층은 형산 단층에 의해 300m 변위된다.[19]

3. 5. 형산 단층

형산 단층은 형산강을 따라 동북동-서남서 방향으로 발달하는 정단층이다. 형산 정단층의 남측 지괴가 북측에 비해 상승했다.[1] 형산 단층의 변위량은 200m로 추정되었다.

3. 6. 포항 분지의 동측 경계

윤혜수와 김봉균(1983)은 흥해읍 오도리 일대에 분포하는 기존의 두호층을 경상 누층군으로, 오도리-신흥리 계곡에 분포하는 지층을 천북 역암층으로 간주하고 이 일대에 포항 분지의 동측 경계가 있음을 주장하였다. 이들에 의하면 오도리의 오봉산(177.8 m) 일대에 분포하는 흑색 셰일은 두호층의 전형적인 암상(연갈색, 연회색의 이암)과 다르고 오도리-신흥리 계곡의 지층은 암상과 산출되는 연체동물 화석으로 보아 두호층으로 간주될 수 없다.[20]

4. 포항 분지 기반암

5. 연일층군

연일층군의 퇴적환경은 일반적으로 온난한 환경으로 해석되지만, 지층의 위치에 따라 연구자들의 해석은 다소 다르다. 미고생물학 연구는 연일층군의 하부는 난류의 영향이 우세한 반면 상부로 갈수록 한류의 영향이 강해지는 환경으로 해석하였으나, 식물화석과 화분포자화석 연구는 연일층군의 식물화석을 온난한 기후에 서식하는 식물군으로 해석하였다.[1] 규조화석 연구에 의하면 난수종은 하부에서, 한수종은 상부에서 우세하게 산출되어 연일층군 퇴적 당시 초기에는 한류와 난류의 영향을 동시에 받았으나 분지가 침강하면서 차츰 한류의 영향을 더 강하게 받은 것으로 해석된다.[27]

두께 1,000m 이하의 연일층군은 일반적으로 북동 10~20°의 주향과 동쪽으로 10°미만의 경사를 보이나 곳에 따라 변하며, 대체로 남-북 방향의 축을 가진 완만한 습곡을 보이고 있다.[28] 연일층군에 대한 고지자기 연구 결과 동해의 확장이나 일본 열도의 분리가 연일층군에 구조적으로 별로 영향을 주지 않았을 것으로 해석되었다.[29]

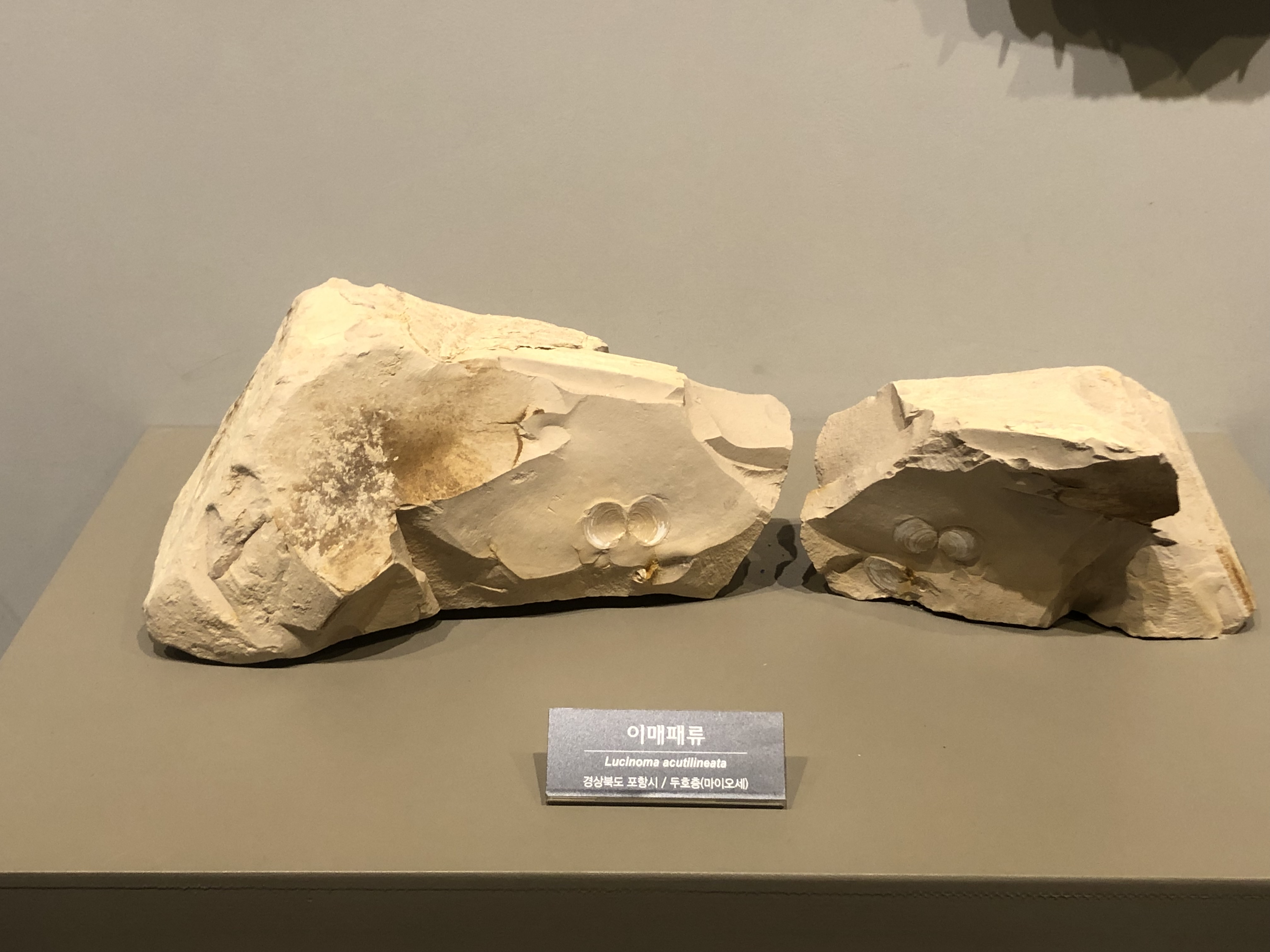

윤선(1976)은 연일층군에서 31종의 쌍각류(雙殼類), 1종의 굴족류(掘足類), 9종의 복족류(腹足類) 화석을 기재하였다.[30][31] 최덕근 외(1984)는 이동층과 포항층에서 신종 ''Tasmanites crassipunctatus'' 그리고 ''Crassosphaera ariakense'' 2종의 타스마니티드(Tasmanitids) 화석을 기재하였다.[33]

연일층군의 지질시대는 연체동물, 규조, 유공충, 화분을 비롯한 대형 식물화석에 의하면 대체로 중기~후기 마이오세로 해석되지만, 후기 올리고세 내지 전기 마이오세의 의견도 있다. 한편, 유공충 및 유기질 미화석의 연구에 의한 전기에서 중기 마이오세 또는 규조를 비롯한 미화석에 의한 중기 마이오세 등의 견해도 있다. 화산암의 절대연대 측정에 의한 연일층군의 연대는 15 Ma로 보고되기도 했다.[35] 김원형은 포항 분지에서의 시추 자료를 통해 포항 분지 퇴적암의 퇴적률을 1,000년에 6.3 cm인 것으로 계산하였다.[36] 포항 분지 지역에서의 시추 및 삼차원 지질 모델링 결과 -400~800 m 깊이에 기반암인 화산암이 있고 그 위에 연일층군이 차례로 쌓여 있으며 그 대략적인 깊이는 학림층 -600 m, 흥해층 -440 m, 이동층 -270 m, 두호층 -50 m이다. 시추공 분석 결과 사암(3.6%)에 비해 이암(96.4%)이 압도적으로 많다.[1]

5. 1. 연일층군의 층서 논란

타테이와 이와오(1924)는 지금의 포항 분지 남부와 장기 분지 지역의 지층을 처음으로 신생대 올리고세의 장기통과 플라이오세 하부 혹은 마이오세의 연일통으로 구분하였다. 포항 분지 전역에 분포하는 연일통은 천북역암과 연일셰일로 구분되었다. 1964년 포항 지질도폭[38]은 밑에서부터 천북 역암층, 학림층, 흥해층, 이동층, 두호층, 여남층 6개 지층으로 구분하였다. 그러나 그 이후 제안된 연일층군의 층서는 연구자마다 모두 다르며 현재까지도 포괄적 지지를 받는 통일된 층서 체계는 없다. 윤선(1975)은 포항 분지의 제3기 퇴적암을 최하부의 육성층 단구리 역암과 그 위의 해성층 의창층군(義昌層群)으로 나누었으며 의창층군을 밑에서부터 천곡사층, 학전층, 흥해층, 이동층, 두호층으로 구분하였다. 그리고 이들 지층은 초기~중기 마이오세에 해당한다.[1] 윤혜수(1986)는 그전까지 사용되었던 6개 지층을 재조사하여 천북역암, 학전층, 두호층 3개층만 인정하고 나머지 3개 층은 그 존재를 인정하지 않았다.[39]

| 타테이와 (1924) | 포항도폭(1964) | Kim (1965) | Yoon (1975) | Yun (1986)[1] | Chough et al. (1989) | 노진환 (1994)[40] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 연일셰일 | 여남층 | 오목동층 | 용한층 | 두호층 | 두호층 | 포항층 |

| 두호층 | 포항층 | 두호층 | ||||

| 이동층 | 이동층 | 이동층 | 학전층 | 흥해층 | ||

| 흥해층 | 대곡층 | 흥해층 | 천북층 | |||

| 학림층 | 송학동층 | 학전층 | 학림층 | |||

| 천북역암 | 천북역암 | 서암역암 | 청곡사층 단구리역암 | 천북역암 | 천북층 |

5. 2. 천북 역암층 (1924-현재)

'''천북 역암층'''(Tcc; Tertiary Cheonbuk conglomerate formation, 川北 礫巖層)은 연일층군의 기저 역암층이다.[41] 이 지층은 거의 남-북 내지 북동 10°의 주향으로 연일읍 달전리, 흥해읍 대련리와 경주시 강동면 단구리, 흥해읍과 신강면의 경계 지역, 흥해읍 덕성리 서부, 청하면 고현리와 서정리 서부, 송라면 상송리, 대전리 동부를 지나 영덕군 남정면 양성리까지 길게 이어진다.[41]

포항도폭에 따르면, 천북 역암층은 주로 역암으로 구성되며 간간히 사암과 셰일을 포함한다. 이 지층 하부의 역(礫)들은 대체로 원마되지 않은 각력들이 많으며, 역의 종류는 화산암류가 적고 퇴적암류가 대부분이다. 이는 회(백)색 사암, 자색 셰일, 흑색 셰일과 규암, 규장암의 역들이다. 역의 크기는 1 m 가 되는 것도 있지만 보통 10~30 cm인 것이 대부분이다. 이 층 하부의 약 100 m 상위부터 약 50 m 까지는 역의 종류는 비슷하나 훨씬 원마된 것들이 많고 자색 셰일의 역은 현저히 감소하고 사암의 역이 대부분이다. 역의 크기도 10 cm 내외인 것이 많다. 여기서 다시 20 m 상위까지는 최하부와 같이 원마도가 낮은 각력들이 나타나며 역의 크기는 20 cm 내외의 것이 많다. 그리고 이 층 최상부에는 다시 잘 원마된 역들이 많이 있다. 천북 역암층은 석영 반암과 흑운모 화강암 및 규장암을 부정합으로 덮으며 지층의 두께는 대체로 200~350 m이다. 지층의 경사는 대체로 동쪽으로 15~20°내외이나 때로 50°정도로 급하게 기울기도 한다.[1]

청하도폭에 따르면, 천북 역암층은 가송동층 상부 도계리층원을 부정합으로 덮으나 청하면 고현리에서는 가송동층 하부 청계리층원을 부정합으로 덮는다. 이 지층은 주로 역암으로 구성되며 사암과 이암이 협재된다. 역암은 경상 누층군 퇴적암류(가송동층)의 역(礫)이 많으며 주로 회색의 사암, 이암, 자색 셰일, 석영조면암의 역으로 구성된다. 역의 크기는 직경 10~20 cm가 보통이나 1 m 내외의 거력(巨礫)도 있어 분급이 불충분하고 원마도도 얕다. 이 층의 하부는 원마도가 높은 역으로 구성되며 그 상부에 원마도가 불량한 층이 호층을 이루다가 최상부는 비교적 원마도가 높은 역이 분포하다. 지층의 두께는 100 m 정도이나 송라면 상송리에서는 150 m로 대단히 두꺼워진다. 지층의 주향은 북동 20~30°이며 경사는 남동 20°이다. 청하면 금정리 부근 역암층 중에 협재된 흑색 사질셰일 층에서 불량한 패류(貝類)의 화석이 산출된다.[42]

허민과 백광호는 포항 분지 서정리 지역에 분포하는 마이오세 천북 역암의 상부층준 세립질 사암에서 총 21속 28종의 개형충 화석을 보고하였으며(1992),[43] 경주시 강동면 단구리와 포항시 남구 연일읍 학전리에 분포하는 천북 역암층과 학림층의 패충류(ostracods)화석을 통해 28종 21속의 화석을 인지하고(1993) 수온이 내려갔으며 퇴적 환경이 개방된 해안, 이후 개방된 얕은 바다였던 것으로 해석하였다.[44] 허민 외(1994)는 경주시 천북면 물천리의 용골 단면에 두께 33 m로 드러난 천북 역암에서 ''Urocythereis'' cf. ''gorokuensis'' (Ishizaki, 1966, 24개체), ''Cythere'' (19개체), ''Callistocythere'' sp., ''Baffinicythere'' sp. (10개체), ''Ambostracon ikeyai'' (Yajima, 1978, 8개체) 등의 개형충 화석을 총 114개체 발견하였다.[45] 백광호 외(1995)는 경주시 강동면 단구리의 전곡저수지 동측 계곡과 포항시 청하면 서정리의 천북역암에서 유공충 화석을 발견하였다. 퇴적 환경은 수심 50 m 이내의 천해의 환경이었던 것으로 분석되었다.[46]

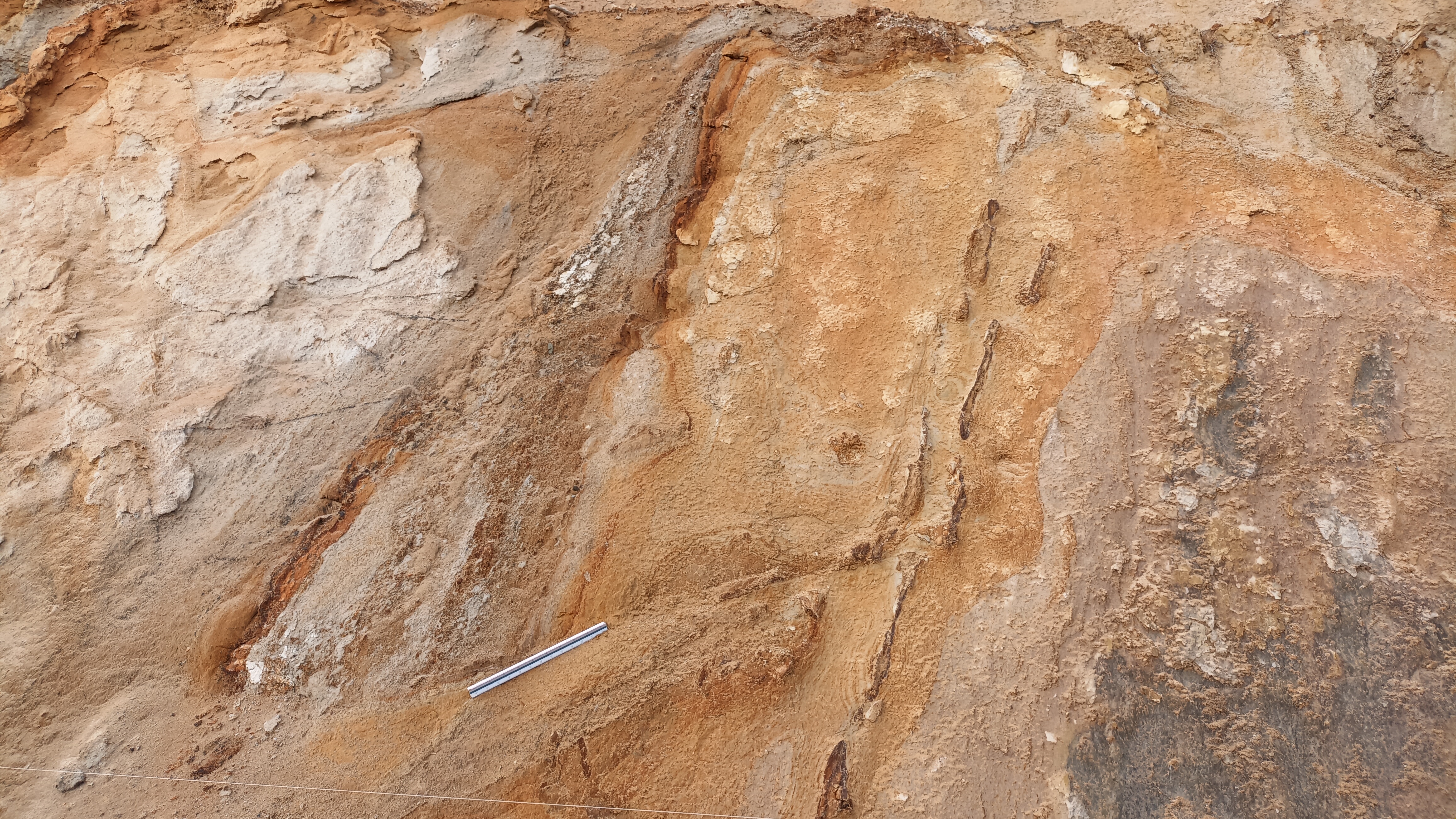

경주시 천북면 물천리 지역 천북 역암층에는 위 사진과 같이 울산 단층대의 역단층 노두가 드러나 있으며 천북 역암층이 고각으로 경사져 있다.

5. 3. 학림층

연일읍 달전리에서 포항요금소, 대련리 북서부, 학천리, 초곡리 서부, 덕성리 중부, 청하면 서정리 동부와 필화리, 송라면 하송리를 지나 광천리와 화진리까지 이어진다.[1] 학림층은 천북 역암층 상위에 정합적으로 놓이며, 주로 사암, 역암, 셰일로 구성된다. 백갈색 내지 회백색을 띠며, 셰일은 사질인 경우도 있다. 지층 하부와 상부에는 역암이 많이 포함되어 있으며, 중부에는 사암과 셰일이 번갈아 나타나는 호층(互層)을 이룬다. 천북 역암층에 비해 학림층 내의 역암 두께는 얇으며, 2m를 넘지 않는다. 지층의 경사는 동쪽으로 10° 정도로 완만하다. 흥해읍 매산리에서는 탄질물을 조금 포함하는 곳도 있지만 연속성은 없다. 지층의 두께는 100m 내외이며, 흥해읍 학천리-대련리 지역에서 분포 폭이 가장 넓고, 남북으로 갈수록 좁아지는데, 이는 지층의 완만한 습곡 때문이다.[1]청하면 미남리, 송라면 조사리, 방석리 등에서는 지경동 화산암류를 덮고 있으며, 청하면 하대리에서는 흥해층에 의해 정합적으로 덮인다. 일반적인 주향은 북동 10°, 경사는 남동 5~10°이나, 주향이 북서 5°에 서쪽으로 10° 경사하는 부분도 있다. 학림층에서는 화석이 발견되지 않았으며, 두께는 약 80m 정도이다.[1] 경주시 천북면 물천리에 17 m 두께로 드러난 학림층에서 ''Acanthocythereis mutsuensis'' (Ishizaki, 1971, 31개체),''Kotoracythere'' sp. (42개체), ''Spinileberis'' (16개체), ''Trachyleberis niitsumai'' (Ishizaki, 1971, 9개체) 등 총 104개체의 화석이 발견되었다.[1]

5. 4. 흥해층

흥해층(Th; Tertiary Heunhae formation, 興海層)은 연일읍 학전리 동부에서 대련리 중부, 학천리 동부, 초곡리 동부, 덕장리, 청하면 고현리 동부에 이르기까지 분포한다.[1]포항 지질도폭에 의하면 학림층 상위에 정합적으로 놓인 지층으로 주로 사암과 이암 및 협소한 역암과 셰일로 구성되며 대체로 학림층보다 더 백색을 띤다. 학림층보다 셰일과 역암이 급격히 감소하는 대신 이암의 출현이 현저하다. 본 지층 하부에는 이암과 셰일이 많으며 중부에는 사암이 그리고 상부에는 이암과 셰일이 많다. 본 지층의 두께는 120 m 정도이며 지층의 경사는 대체로 동쪽으로 10°정도이다. 흥해 서남방 약 2 km 지역에서는 유공충의 화석이 산출된다.[1]

청하 지질도폭에 의하면 주로 이암 및 사암으로 구성되며 학림층의 것보다 더 백색에 가까운 황백색을 띤다. 간혹 두께 10 cm 내외의 역암층이 사암 및 이암층 중에 협재되기도 한다. 그 암상으로 보아 학림층과 구분이 어렵다. 본 지층의 주향은 북동 5~8°, 경사는 남동 10°내외의 완만한 지층이며 두께는 40~50 m 정도이다.[1]

5. 5. 이동층

'''이동층'''(Te; Tertiary Edong formation, 梨洞層)은 이동 (포항시)에서 이름이 유래되었으며, 지곡동과 이동에서 대련리 동부, 흥해읍 남송리와 곡강리, 청하면 이가리 지역에서 대략 북북동 방향으로 분포한다.[1] 흥해층 상위에 분포하며, 주로 이암이 압도적이며 하부에는 셰일과 사암의 호층, 상부에서는 이암과 셰일의 호층을 이룬다.포항도폭에 의하면 이동층은 갈색~백갈색을 띠고 학림층과 비슷한 색깔을 나타낸다. 역암은 거의 없고 이암이 압도적이며 본 층 하부에는 셰일과 사암의 호층을 이루고 있으나 중부에서는 이암이 80 m나 단속(斷續)되며 상부에서는 주로 이암과 셰일의 호층을 이루고 있다. 본 층의 두께는 150 m 정도로 이동, 지곡동 지역에서 넓고 북으로 갈수록 좁아진다. 지층의 경사는 완만하여 (남)동쪽으로 10°정도이다. 유공충 화석과 식물 화석이 산출된다. 본 층 최상부 두호층과의 경계 부근에서는 직경 1~30 cm의 역을 가진 역암이 나타난다.[1]

청하도폭에 의하면 흥해층 상부에 정합적으로 놓이며 니암 및 역암으로 구성된다. 암석의 색은 흥해층과 별 차이 없으며 역암이 흥해층보다 우세해진다. 대체로 북동 주향과 남동 경사를 보이며 지층의 두께는 40 m 정도이다.[1]

이영길(1975)은 포항시 청하면에 분포하는 이동층에서 규조류 화석을 발견하였다.[47]

연일층군 이동층(Te)에 해당하는 지층이다. (청하도폭)

경상북도 포항시 청하면 이가리 산 22-4

5. 6. 학전층 (1986-현재)

학전층(Hagjeon Formation)은 천북역암을 정합으로 덮으며, 흥해층, 이동층, 천곡사층을 통합한 지층이다. 두께는 약 280~400 m이다. 주로 (암)회색의 사암과 이암으로 구성되며, 상부에 분급이 불량한 역암층이 렌즈상으로 협재되기도 한다. 전반적으로 사암 및 이암의 층리는 매우 불량하며, 암상의 수평적, 수직적 변화가 심해 지층의 연속성을 확인하기 쉽지 않다.[48]5. 7. 두호층 (1964-현재)

두호동에서 이름이 유래되었으며 용흥동, 우현동, 학산동, 창포동, 장성동 중서부, 두호동, 양덕동 동부, 흥해읍 용한리 서부에 분포한다. 이동층을 정합으로 덮으며 이암, 셰일 및 사암의 호층으로 구성되고, 암석의 색은 흥해층과 비슷하게 전반적으로 백색을 더 띠는 백갈색이다. 본 층 상부에는 때때로 담갈색을 띠는 이암도 보인다. 지층의 두께는 150~200 m 으로 연일층군의 다른 지층들과 거의 같은 주향과 경사를 보이나 부분적으로 향사 습곡 구조를 보이는 곳도 있다. 본 지층 중부에 두께 1 m 내외의 역암이 불연속적으로 협재되기도 한다.[1]

5. 8. 여남층 (1964-1986)

여남층(Ty; Tertiary Yeonam formation, 汝南層)은 여남동에서 이름이 유래되었으며 여남동과 흥해읍 용한리와 우목리에 소규모로 분포한다. 이암과 셰일, 사암으로 구성되며 셰일은 판상(板狀)이고 모래 성분을 가진 경우도 있다. 대체로 이 층의 상하부에서는 다소 녹색을 띤 셰일이 발달하며 중부는 이암이 지배적이다. 다른 지층에 비해 옅은 녹색을 띠는 경우가 많고 패류(貝類) 화석이 유공충, 식물 화석과 같이 산출된다. 또한 층리면이 비교적 잘 발달되어 있다. 지층은 대체로 남동쪽으로 10°정도 경사한다.[1]

- 포항시 여남동의 포항해상스카이워크 동쪽 해안길에는 사진과 같이 여남층의 노두가 대규모로 드러나 있으며 여남층의 황백색 이암과 셰일 등의 전석(轉石; 굴러다니는 돌)이 대량으로 있다.

5. 9. 중흥동층 (2012-)

동해면 흥환리와 호미곶면 구만리의 영일만 해안을 따라 흩어져 분포하며, 연일 현무암 혹은 눌대리 응회암을 부정합으로 덮는다. 연녹색 내지 황록색을 띠는 본 지층은 주로 역암, 사암과 이암의 호층으로 구성되고 층리가 발달한다. 역들은 대부분 암회색 현무암 역이고 드물게 응회암, 안산암, 사암 등을 포함한다.[49]6. 신생대 달전 현무암

포항시 연일읍 학전리와 달전리 일부 지역에 분포하는 현무암이다. '''포항 달전리 주상절리'''가 이 암석 중에 발달한다. 달전저수지 남서쪽과 남쪽에서는 암맥상 분포를 보이는데 판상 절리와 구상(球狀) 절리가 발달되어 있으며 간혹 표면이 다공질(多孔質)인 것도 볼 수 있다. 암석은 (암)흑색을 띠며 미정질(微晶質)이고 매우 치밀하다. 현미경 하에서 반상 구조(porphyritic texture)를 보인다.[1] 이 암석은 1964년 포항도폭에서 신생대 제4기의 암석으로 분류되었으나, 40Ar/39Ar 동위연소 연대측정 결과 등시선 연대에 근거하여 신생대 마이오세인 13.82 Ma으로 판단된다.[50]

7. 연일층군의 석유 부존 가능성

신생대 제3기에 형성된 '''연일층군'''은 석유 근원암이 될 가능성이 있는 지층이다. 송요헌 외(1987)는 시추공에서 채취한 연일층군의 시료를 분석하여 석유 근원암으로서의 가능성을 평가하였다. 분석 결과, 연일층군에서 발견된 유기물은 주로 해양 플랑크톤에서 기원했으며, 육상 식물에서 기원한 유기물도 일부 포함되어 있었다. 유기물의 질은 석유 생성에 적합한 것으로 나타났으나, 열에 의한 성숙도가 높지 않아 실제 석유 산출 가능성은 낮은 것으로 평가되었다.[37]

참조

[1]

저널

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) - 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅱ - (전라도, 경상도 지역)

https://www.dbpia.co[...]

2020-05

[2]

저널

Miocene Crustal Deformation, Basin Development, and Tectonic Implication in the Southeastern Korean Peninsula Top (한반도 남동부 마이오세 지각변형, 분지발달 그리고 지구조적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

2013-02

[3]

저널

Origin and Tectonic Evolution of the East Sea(Sea of Japan) and the Yangsan Fault System: A New Synthetic Interpretation (새로운 東海의 成因모델과 양산단층계의 주향이동운동)

https://www.dbpia.co[...]

1992-02

[4]

저널

"'Singwang strike-slip duplex' around the Pohang Basin, SE Korea: its structural evolution and role in opening and fill of the Miocene basin"

https://www.proquest[...]

2006-06

[5]

웹인용

Tectonic evolution and depositional environments of the Tertiary sedimentary basin, southeastern part of Korea

Korea Institute of Energy and Resources

1987

[6]

저널

Regional strike slip in the eastern continental margin of Korea and its tectonic implications for the evolution of Ulleung Basin, East Sea (Sea of Japan)

https://pubs.geoscie[...]

1995

[7]

저널

Alternate senses of displacement along the Tsushima fault system during the Neogene based on fracture analyses near the western margin of the Japan Sea

https://www.scienced[...]

1996-06

[8]

저널

Geometry and kinematics of the western marginal faults of the Miocene Pohang basin, SE Korea, and their tectonic implications

2012

[9]

저널

Provenance of coarse-grained detritus in fan-delta systems, Miocene Pohang Basin, SE Korea: implications for boundary fault movements

https://www.proquest[...]

1998-03

[10]

저널

Geometry and kinematics of the Ocheon Fault System along the boundary between the Miocene Pohang and Janggi basins, SE Korea, and its tectonic implications

https://link.springe[...]

2012-09

[11]

저널

Miocene Crustal Deformation, Basin Development, and Tectonic Implication in the Southeastern Korean Peninsula (한반도 남동부 마이오세 지각변형, 분지발달 그리고 지구조적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

2013-02

[12]

저널

Geology and Geological Structures in the Vicinities of the Southern Part of the Yonil Tectonic Line, SE Korea (한반도 남동부 연일구조선 남부 일원의 지질과 지질구조)

https://www.dbpia.co[...]

2002-06

[13]

저널

한반도 동남부 신생대 연일구조선의 야외기재학적 특성

https://scienceon.ki[...]

1999-04

[14]

저널

한반도 동남부 신생대 지각변형과 연일구조선

https://www.dbpia.co[...]

1999-11

[15]

저널

電氣比抵抗 探査에 의한 浦項盆地와 長鬐盆地의 境界糾明 (Investigation of boundary between Pohang and Janggi basins by electrical resistivity survey)

https://scholar.kyob[...]

1990-04

[16]

저널

Biostratigraphic, Chemostratigraphic, Paleomagne tostratigraphic, and Tephrochronological study for the Correlation of Tertiary formations in Southern part of Korea : Regional Tectonics and its stratigraphical implication in the Pohang Basin

https://www.dbpia.co[...]

1991-06

[17]

저널

한반도 동남부에 분포하는 제3기 퇴적분지에 대한 중력탐사 (Gravity survey of the tertiary basin in the southern part of Korean peninsula)

https://scholar.kyob[...]

1992-04

[18]

저널

Miocene Calcareous Nannoplankton from the Pohang Basin , Korea

https://kiss.kstudy.[...]

1992

[19]

저널

Emended Statigraphy of the Miocene Formations in the Pohang Basin, Part II : South of the Hyongasan Fault (포항 제3기층의 층서 검토 및 수정 II : 형산 단층 남부)

https://www.dbpia.co[...]

1994-06

[20]

저널

Stratigraphy of East Margin of the Pohang Tertiary Basin near Chilpo (신제3기 포항분지 동부 연변(칠포부근)의 층서)

https://www.dbpia.co[...]

1983-12

[21]

저널

Petrogenetic Modelling of the Vertically Zoned Cretaceous Pohang Epizonal Intrusive Rocks, SE Korea 韓國 東南部에 分布하는 垂直的 累帶狀 白堊紀 浦項 淺處貫入岩에 對한 成因모델링 研究

https://www.dbpia.co[...]

1991-02

[22]

저널

Thermotectonic and sedementation history of the Pohang Basin, Korea assessed by fission track thermochronolgy of a deep vorehole granite

1994

[23]

저널

포항시 흥해읍 지하 2300m 화강섬록암 시추코아내 저어콘의 U-Th 연대 : 포항분지 기저암의 생성시기에 대한 고찰

https://www.dbpia.co[...]

2007-10

[24]

저널

Rb-Sr age and its geochemical implication of granitoid cores from deep borehole at Pohang area, Korea (포항지구 심부 화강암류 코아로부터의 Rb-Sr 년대 및 지구화학적 의의)

https://www.dbpia.co[...]

2008-08

[25]

저널

Three-dimensional geologic modeling of the Pohang Basin distributed in Haedo-Dong, Nam-Gu, Pohang-Si (한국 포항시 남구 해도동 일대에 분포하는 포항분지의 삼차원 지질 모델링)

https://www.dbpia.co[...]

2015-02

[26]

저널

포항지역 연일층군(마이오세)에서 산출된 포자화분 화석군의 고기후적 의미 (Paleoclimatic Implications of Palynoflora from the Yeonil Group (Miocene), Pohang Area, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

1993-12

[27]

저널

韓國 浦項盆地 新第三紀層의 硏究 - 堆積岩石學的, 古生物學的 및 鑛物學的 硏究를 中心으로 (A Study on the Neogene Deposits in the Pohang Basin, Korea: With Emphasis on Sedimentological, Paleontological and Mineralogical Studies)

https://www.dbpia.co[...]

1988-03

[28]

저널

Micropaleontological and Sedimentological Studies of the Neogene Tertiary in Korea (우리나라의 新第3紀層의 微古生物學的 및 堆積岩石學的 研究)

https://www.dbpia.co[...]

1982-03

[29]

저널

浦港盆地에 分布하는 延日層群의 古地磁氣 硏究 (Paleomagnetic study of the Yeonil group in Pohang basin)

https://scholar.kyob[...]

1993-08

[30]

저널

Geology and Paleontology of the Tertiary Pohang Basin, Pohang District, Korea : Part 2, Paleontology (Mollusca) No. 1, Systematic Description of Bivalvia (韓國 浦項地域 第三紀 浦項盆地의 地質과 古生物 第2部 古生物(軟體動物) 第1編 雙殼類의 記載)

https://www.dbpia.co[...]

1976-03

[31]

저널

Geology and Paleontology of the Tertiary Pohang Basin, Pohang District, Korea : Part 2, Paleontology(Mollusca), No. 2, Systematic Description of Scaphopoda and Gastropoda, with descriptions of fossil localities (韓國 浦項地域 第三紀 浦項盆地의 地質과 古生物 第2部 古生物 (軟體動物), 第2編 掘足類 및 腹足類의 記載와 化石產地의 記載)

https://www.dbpia.co[...]

1976-06

[32]

저널

Discovery of Vicarya from the Tertiary Pohang Basin, Korea (韓國 第三紀 浦項盆地에서의 Vicarya의 發見)

https://www.dbpia.co[...]

1982-03

[33]

저널

Tasmanitids from Idong and Pohang (Miocene) Formations of Korea (韓國 梨洞 및 浦項層(마이오世)產 타스마니티드))

https://www.dbpia.co[...]

1984-09

[34]

저널

Paleoenvironments of the Tertiary Pohang Basin, Korea : No. 1. The paleocoastal line (韓國 第三紀 浦項盆地의 古環境 - 1. 古海岸線)

https://www.dbpia.co[...]

1984-09

[35]

저널

浦項 및 장기盆地에 대한 古地磁氣, 層序 및 構造硏究 火山岩類의 K-Ar 年代

https://scholar.kyob[...]

1992-06

[36]

저널

Significance of Early to Middle Miocene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the E-core in the Pohang Basin, Korea (포항분지 E-공에서 산출된 초기-중기 마이오세 부유성 유공충 생층성의 의미)

https://www.dbpia.co[...]

1990-12

[37]

저널

Organic Geochemical Study of the Neogene Yeonil Group in Pohang Area, Korea (浦項地域에 分布하는 新第三紀 延日層群의 有機地球化學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1987-09

[38]

웹인용

浦項 地質圖幅說明書 (포항 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1964

[39]

저널

Emended Stratigraphy of the Miocene Formations in the Pohang Basin, Part I (포항 제3기층의 충서검토 및 수정)

https://www.dbpia.co[...]

1986-06

[40]

저널

제 3기 연일층군의 층서, 암상 및 속성 광물상 (Stratigraphy, Lithology and Diagenetic Mineral Facies of the Tertiary Yeonil Group)

https://scienceon.ki[...]

1994

[41]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[42]

웹인용

淸河 地質圖幅說明書 (청하 지질도폭 설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968

[43]

저널

Miocene Ostracoda from the Seojeongri Area, Pohang Basin, Korea (포항분지 서정리지역에서 산출된 마이오세 개형충 화석)

https://www.dbpia.co[...]

1992-06

[44]

저널

포항분지 도음산 부근의 마이오세 천북역암층과 학림층의 개형충 화석에 대한 고환경 연구 A Paleoenvironmental Study on Ostracoda from the Miocene Chunbuk Conglomerate and Hakrim Formations in the Doumsan Area , Pohang Basin , Korea)

https://kiss.kstudy.[...]

1993-12

[45]

저널

Miocene Ostracoda and Paleoenvironment of the lower Yeonil Group, Bomunji Area, Korea (포항분지 보문지 지역 연일층군 하부에서 산출되는 마이오세 개형충과 고환경)

https://www.dbpia.co[...]

1994-06

[46]

저널

포항분지 천북역암에서 산출되는 유공충 (Miocene Foraminifera from the Chunbuk Conglomerate in the Pohang Basin, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

1995-06

[47]

저널

Neogene Diatoms of Pohang and Gampo areas, Kyongsangbug-Do, Korea (韓國 浦項ㆍ甘浦一帶 新第三紀層의 化石珪藻群)

https://www.dbpia.co[...]

1975-06

[48]

저널

제 3기 포항분지의 학전층과 두호층에서 산출된 거미불가사리 화석 (Cenozoic Brittle Stars (Ophiuroidea) from the Hagjeon Formation and the Duho Formation, Pohang Basin, Korea)

https://scholar.kyob[...]

2009-08

[49]

웹인용

대보도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2012

[50]

저널

한반도 동남부 마이오세 포항분지 내 달전현무암의 층서적 의미 (Stratigraphic Implication of the Daljeon Basalt in the Miocene Pohang Basin, SE Korea)

http://koreascience.[...]

2015

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com