동해

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

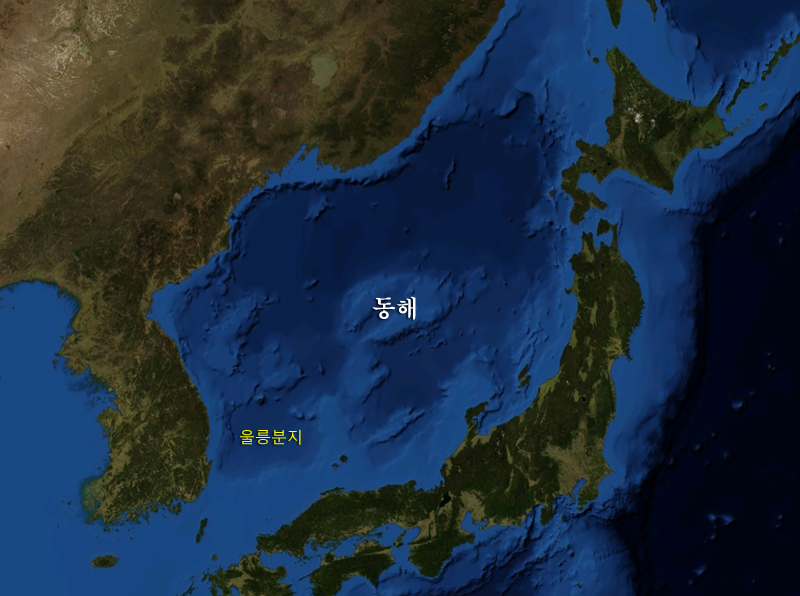

동해는 동아시아에 위치한 반폐쇄성 해역으로, 북쪽으로는 러시아, 서쪽으로는 한국, 동쪽과 남쪽으로는 일본 열도에 둘러싸여 있다. 지리적으로는 5개의 해협을 통해 다른 바다와 연결되며, 수심이 깊고 대륙붕이 발달해 있다. 동해는 1,007,300km²의 넓이와 1,700km의 남북 길이를 가지며, 세 개의 주요 해분과 다양한 해저 지형을 포함한다. 동해는 한국, 북한, 러시아, 일본 등 주변 국가와 지역에 중요한 자원과 어장을 제공하며, 특히 오징어, 대게 등 수산물이 풍부하다. 그러나 핵폐기물 투기, 해양 오염, 갯녹음 등 환경 문제와 명칭 문제를 포함한 영토 분쟁이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선민주주의인민공화국의 해역 - 황해

황해는 중국, 한국, 북한에 둘러싸인 반폐쇄적 연해로, 얕은 수심, 넓은 갯벌, 황색 해수, 풍부한 수산자원이 특징이며 역사적으로 중요한 해역이었으나, 최근 연안 개발과 오염으로 인한 생태계 파괴, 배타적 경제수역 분쟁이 문제되고 있다.

| 동해 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| |

| |

| |

| |

| |

| 이름 | |

| 한국어 | 동해 |

| 북한어 | 조선동해 |

| 일본어 | 일본해 |

| 중국어 | 일본해 |

| 러시아어 | Японское море (일본해) |

| 영어 | Sea of Japan (일본해) |

| 만주어 | dergi mederi |

| 한국어 로마자 표기 | Donghae |

| 북한어 로마자 표기 | Joseon Donghae |

| 일본어 로마자 표기 | Nihon-kai |

| 중국어 로마자 표기 | Rìběn Hǎi |

| 러시아어 로마자 표기 | Yaponskoye more |

| 영어 다른 표기 | East Sea |

| 지리 | |

| 위치 | 동아시아 |

| 유형 | 내해 |

| 유역 국가 | |

| 최대 길이 | 1,700 km |

| 최대 폭 | 1,110 km |

| 수면 면적 | 978,000 km² |

| 평균 수심 | 1,752 m |

| 최대 수심 | 3,742 m |

| 염분 | 34.09‰ |

| 최저 수온 | 0 °C |

| 최고 수온 | 25–27 °C |

| 기타 | |

| 관련 웹사이트 | ERC-Stennis at Mississippi State University |

2. 지리

동해는 해협을 통해 다른 해양으로 연결되는 반폐쇄성 해역이다. 대부분의 해안은 해안선이 복잡하지 않고 거의 곧게 뻗어 있으나, 남해안[54]은 리아스식 해안으로 해안선이 복잡하고 섬이 많다. 수심이 깊고 대륙붕이 발달되어 있다. 가끔 용오름이 관측되기도 하며 돌고래 등이 관측된다. 오래 전에는 호수였던 것이 기온이 올라감에 따라 해수면 상승에 의해 현재의 바다가 되었다.

동아시아의 육교가 존재했을 때 동해는 육지로 둘러싸여 있었다.[24] 일본 호상열도는 초기 중신세에 형성되기 시작했다.[32] 초기 중신세에 동해가 열리기 시작하면서 일본 열도의 북부와 남부가 서로 분리되었다.[32] 중신세 동안 동해는 확장되었다.[32]

일본 열도의 북부는 후기 중신세 후반에 북동부 일본 열도의 조산 운동이 시작될 때까지 더욱 분열되었다.[32] 일본 열도의 남부는 비교적 큰 육지로 남아 있었다.[32] 후기 중신세에 육지 면적은 북쪽으로 확장되었다.[32] 북동 일본의 높은 산맥의 조산 운동은 후기 중신세에 시작되어 플라이스토세까지 지속되었다.[32] 동해의 동쪽 가장자리에는 1940년 샤코탄 지진, 1964년 니가타 지진, 1983년 동해 지진, 1993년 오쿠시리 지진을 일으킨 초기 섭입대가 존재할 수 있다.[25]

현재 동해는 북쪽으로 러시아 본토와 사할린섬, 서쪽으로 한국 본토, 동쪽과 남쪽으로 홋카이도, 혼슈, 규슈의 일본 열도에 의해 경계가 이루어진다.

동해의 표면적은 약 1050000km2, 평균 수심은 1752m, 최대 수심은 3742m이다. 동해는 당근 모양으로, 주축은 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있으며 남쪽이 넓고 북쪽으로 갈수록 좁아진다. 해안선 길이는 약 7600km이며, 그 중 가장 긴 부분(3240km)은 러시아에 속한다. 동해는 남북으로 2255km 이상 뻗어 있으며 최대 너비는 약 1070km이다.[26]

동해에는 야마토 분지(남동쪽), 일본 분지(북쪽), 쓰시마 분지(울릉 분지)(남서쪽)의 세 개의 주요 해분이 있다.[27] 일본 분지는 해양 기원이며 동해에서 가장 깊은 부분이고, 쓰시마 분지는 2300m 이하의 깊이로 가장 얕다.[8] 동쪽 해안의 대륙붕은 넓지만, 서쪽 해안, 특히 한국 해안을 따라서는 평균 약 30km로 좁다.[28]

북부(북위 44° 이상)에는 세 개의 뚜렷한 대륙붕이 있다. 이들은 계단 모양의 구조를 형성하며, 계단은 남쪽으로 약간 기울어져 900m 에서 1400m, 1700m 에서 2000m, 2300m 에서 2600m의 깊이로 잠겨 있다. 마지막 계단은 동해의 중앙(가장 깊은) 부분을 향해 약 3500m의 깊이로 급격히 떨어진다. 이 부분의 바닥은 비교적 평평하지만 몇 개의 고원이 있다. 또한, 중앙 부분의 중간을 남북으로 가로지르는 수중 해령이 3500m까지 상승한다.[28]

동해의 일본 연안 지역은 오쿠지리 해령, 사도 해령, 하쿠산 은행, 와카사 해령, 오키 해령으로 구성된다. 야마토 해령은 대륙 기원이며 화강암, 유문암, 안산암, 현무암으로 구성되어 있다. 이곳은 화산암 암석으로 덮인 고르지 않은 바닥을 가지고 있다. 동해의 대부분 지역은 해양 기원이다. 300m까지의 해저는 대륙성이며 진흙, 모래, 자갈, 암석 파편의 혼합물로 덮여 있다. 300m 에서 800m 사이의 깊이는 반해양 기원의 퇴적물로 덮여 있으며, 이 퇴적물은 유기물이 풍부한 청색 점토로 구성되어 있다. 깊은 지역에는 적색 점토의 심해성 퇴적물이 우세하다.[27]

해안선은 비교적 직선이고 큰 만과 곶이 부족하며, 해안 모양은 사할린섬에서 가장 단순하고 일본 열도에서는 더욱 구불구불하다. 주요 곶으로는 러시아의 라자레바 곶, 페스차니(모래) 곶, 포보로트니 곶, 그로모바 곶, 포기비 곶, 티크 곶, 코르사코바 곶, 사할린의 크릴론 곶, 일본의 소야 곶, 노삿푸 곶, 타피 곶, 뉴다 곶, 레분섬, 리시리섬, 오쿠시리섬, 사도가섬, 오키 제도, 북한의 무수단 곶이 있다.[28][26]

최종 빙하기의 빙하가 발달하면서 세계 해수면이 하강함에 따라 동해의 출구 해협은 하나씩 말라서 닫혔다. 각 빙하기 동안 세계 해수면이 가장 깊은 대한해협의 서해가 말라서 닫힐 정도로 충분히 낮아졌는지 여부에 대해서는 논란이 있다. 만약 그렇다면 동해는 거대한 차가운 내륙호가 되어 표면층은 담수가 되고 겨울에는 얼어붙었을 것이다.[29]

중앙의 야마토 대지(수심 약 400m)를 중심으로 주로 3개의 깊은 해분이 있으며, 북쪽에는 일본해분(수심 약 3,000m), 남동쪽에는 약간 얕은 야마토 해분, 남서쪽에는 쓰시마 해분(모두 수심 약 2,500m)이 있다. 또한, 도야마만 앞바다에서 수심 1,000m에 달하는 도야마 심해곡이 약 750km에 걸쳐 뻗어 있다(도야마 평야와 토나미 평야는 그 연장선상에 있다).

해협의 수심이 얕기 때문에 외해와의 해수 교환은 적고, 유일하게 쓰시마 해협에서 쓰시마 난류만 유입된다. 난류의 유입은 일본의 온난한 기후에 영향을 미치고 있다. 북부에는 한류인 리만 해류가 흐르지만, 지질 조사 결과 과거에는 쿠로시오 해류가 흘렀던 것으로 밝혀졌다.

심층에는 태평양과는 전혀 성질이 다른 일본해 고유수라고 불리는 한랭하고 용존 산소가 풍부한 해수가 분포한다.[48]

북부와 남서 해역은 풍부한 수산 자원이 얻어지며, 광물자원과 천연가스, 소량의 석유 그리고 메탄하이드레이트의 존재 등 경제적으로도 중요한 해역으로 여겨진다.

일본 열도는 4000만 년 전까지 대륙의 일부였지만, 4000만 년 전부터 2000만 년 전에 걸쳐 대륙으로부터 분리되어 일본해의 원형이 형성되었고, 그 후 확장이 진행되어 수백만 년 전에는 거의 현재의 배치가 되었다. 쓰시마 해협은 아직 유라시아 대륙과 육지로 연결되어 있었고, 쓰시마 해협이 형성된 것은 제4기에 이르러서였다고 여겨진다. 그 후 빙하기-간빙기의 세계적인 해수면 변화에 의해 수심 130m 정도의 얕은 해협은 열리고 닫히기를 반복했다. 따라서 퇴적물의 암상과 동위원소의 구성비, 원소 농도는 극적으로 변화하고 있다.[49]

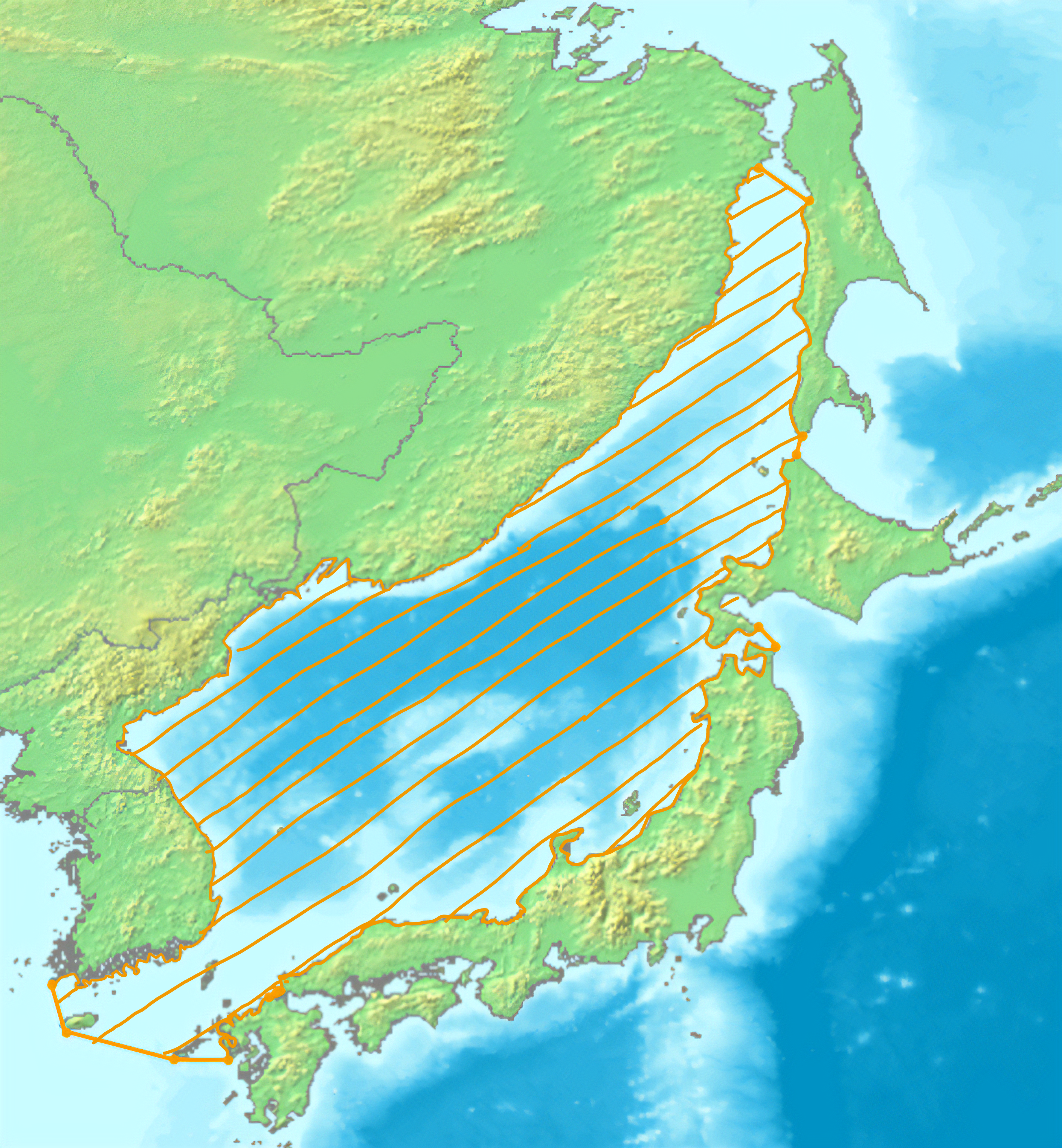

사할린에서 일본 열도 연안을 따라 해령과 규모 7급의 지진 다발 지대가 띠 모양으로 연결되어 있는데, 이것을 일본해 동연 변동대라고 부른다. 일본해 동연 변동대에서는 네프체고르스크 지진, 홋카이도 남서쪽 해역 지진, 일본해 중부 지진, 쇼나이 앞바다 지진, 니가타 지진, 니가타현 주에쓰 지진, 니가타현 주에쓰 앞바다 지진 등이 발생하고 있다.[50][51]

2. 1. 섬

2. 2. 만

2. 3. 해협

동해는 여러 해협을 통해 다른 바다와 연결되는 반폐쇄성 해역이다. 남해안[54]은 리아스식 해안으로 해안선이 복잡하고 섬이 많지만, 대부분의 해안은 해안선이 복잡하지 않고 거의 곧게 뻗어 있다.동해는 다섯 개의 해협을 통해 다른 바다와 연결된다.

| 해협 | 위치 | 잇는 바다 |

|---|---|---|

| 대한해협 | 한반도와 규슈 사이 | 동해 - 동중국해 |

| 제주해협 | 한반도와 제주도 사이 | 동해 - 황해 |

| 간몬 해협 | 혼슈와 규슈 사이 | 동해 - 세토 내해 |

| 쓰가루 해협 | 홋카이도와 혼슈 사이 | 동해 - 태평양 |

| 라페루즈 해협 | 홋카이도와 사할린섬 사이 | 동해 - 오호츠크해 |

| 타타르 해협 | 러시아의 극동 본토와 사할린섬 사이 | 동해 - 오호츠크해 |

대한해협은 쓰시마 섬의 양쪽에 있는 서해와 쓰시마 해협으로 구성되어 있다. 이 해협들은 최근 지질 시대에 형성되었다. 가장 오래된 해협은 쓰가루 해협과 쓰시마 해협이다. 이들의 형성은 신생대 말(약 260만 년 전)에 일본 열도로의 코끼리 이동을 방해했다. 가장 최근에 형성된 해협은 라페루즈 해협으로, 약 6만 년 전부터 1만 1천 년 전 사이에 형성되어 이전에 북부 홋카이도로 이동했던 매머드의 이동 경로를 막았다.[27] 모든 해협은 비교적 얕으며, 최소 수심은 100미터 이하이다. 이는 해수 교환을 방해하여 동해의 물과 수생 생물을 인접한 바다와 대양으로부터 격리시킨다.[28]

국제수로기구(IHO)의 「대양과 바다의 경계(S-23)」에 따르면, 동해(일본해)의 경계는 다음과 같다.[35][36][37][38]

- 북동쪽: 외만주의 Sushcheva 곶과 사할린 서해안의 Tuik 곶을 잇는 선, 사할린 남단의 서노토로곶(쿠즈네츠오바 곶)과 홋카이도 북단의 소야곶(노칸푸곶)을 잇는 선

- 동쪽: 도남의 에산곶과 아오모리현의 시리야자키를 잇는 선

- 남동쪽: 야마구치현 시모노세키시의 무라사키노하나, 육련도, 기타큐슈시의 하치만곶을 잇는 선

- 남서쪽: 나가사키현의 나가사키반도(노모자키), 후쿠에섬의 오세자키등대, 한국 제주도 최남단의 부남곶, 전라남도의 옥도, 진도를 잇는 선

일반적으로 규슈 북서부, 특히 나가사키현 서쪽이나 고토열도 주변 해역을 "일본해"라고 부르는 경우는 적다. 환경성[39]이나 기상청[40][41], 나가사키현[42] 등의 자료에서는 이들 해역을 일본해에 포함하지 않고 동중국해의 일부로 하고 있다.

다음과 같은 여러 해상 여객선 항로가 운영되고 있다.

- 신일본해페리: 마이즈루 - 오타루, 쓰루가 - 니가타 - 아키타 - 도마코마이, 쓰루가 - 도마코마이, 니가타 - 오타루

- DBS 크루즈 페리: 사카이항 - 도카이 - 블라디보스토크

- 관부 페리: 시모노세키 - 한국 부산

- JR큐슈 고속선: 하카타 - 한국 부산

- 카멜리아라인: 하카타 - 한국 부산

- 바니노-홀름스크 철도 연락선: 바니노 - 홀름스크

또한, 상하이에서 북미로 향하는 항로는 일본해에 진입한 후 쓰가루 해협을 통과하여 태평양으로 향한다. 이 항로는 여름에만 이용되는데, 그 이유는 태풍을 피하고 쿠로시오 해류 등 강한 해류를 피하기 위해서이다.

2. 4. 동해로 흐르는 강

동해로 흐르는 강은 다음과 같다.- 조선민주주의인민공화국: 두만강, 성천강, 용흥강 등[26]

- 대한민국: 낙동강, 태화강, 형산강, 남대천, 오십천, 외황강, 회야강 등[26]

- 러시아: 아무르강(黑龍江, 헤이룽강)[26]

- 일본: 모가미강, 시나노강(信濃川), 아가노강, 이시카리강(石狩川) 등[26]

3. 형성 과정

동해는 신생대 고제3기 올리고세부터 신제3기 마이오세 중반에 걸쳐 유라시아 판에서 일본이 분리되면서 형성된 해양 지각이다.[56] 후기 올리고세에서 마이오세까지 단층 운동으로 지각이 늘어나고 후열도 분지가 형성되면서 확장되었다.[57] 중기 마이오세 이후에는 닫히기 시작하여 한반도와 대륙 주변부에 융기를 일으켰고, 동시에 동해의 응력권이 신장에서 압축으로 바뀌었다.[57]

울릉분지 내에서는 정단층이 발달했고, 분지 주변부에서는 판 경계에서 유도되는 압축 응력에 의해 주향 이동 단층이나 역단층이 생성되었다. 울릉분지 남부는 국부적인 압축력으로 마이오세 후기 돌고래 구조를 따라 융기와 스러스트 단층이 발달했다.[58]

동해 형성에 대한 여러 모델 중, 부채꼴 확장 모델과 당겨열림 모델이 대표적이다. 부채꼴 확장 모델은 신생대 마이오세 초기부터 일본 열도가 회전하며 아시아 대륙에서 떨어져 나가 동해가 형성되었다고 본다. 당겨열림 모델은 고제3기 올리고세 후기부터 신제3기 마이오세 중기까지 일본 열도가 우수주향단층을 따라 남쪽으로 이동하며 동해가 열렸다고 설명한다.

최근 한국해양과학기술원의 연구에 따르면, 남서일본 열도가 올리고세 말기부터 한반도 북쪽 주변부에서 분리된 후 올리고세 최후기 내지 마이오세 초기에 시계 방향으로 회전하면서 동해가 형성되었다고 한다.[59] 현재 동해에서 발생하는 지진은 후포 단층과 같이 신생대에 일어난 후배호 리프팅(rifting) 당시 형성된 단층 혹은 지각 분리선을 따라 발생한다.[59]

동아시아의 육교가 존재했을 때 동해는 육지로 둘러싸여 있었다.[24] 일본 호상열도는 초기 중신세에 형성되기 시작했다.[32] 초기 중신세에 동해가 열리면서 일본 열도의 북부와 남부가 분리되었고, 중신세 동안 동해는 확장되었다.[32]

일본 열도의 북부는 후기 중신세 후반에 북동부 일본 열도의 조산 운동이 시작될 때까지 분열되었다.[32] 후기 중신세에 육지 면적은 북쪽으로 확장되었고, 북동 일본의 높은 산맥 조산 운동은 후기 중신세에 시작되어 플라이스토세까지 지속되었다.[32]

최종 빙하기에 세계 해수면이 하강하면서 동해의 출구 해협은 닫혔다. 대한해협의 서해가 닫힐 정도로 해수면이 낮았는지에 대해서는 논란이 있지만, 만약 닫혔다면 동해는 거대한 차가운 내륙호가 되었을 것이다.[29]

일본 열도는 4000만 년 전까지 대륙의 일부였지만, 4000만 년 전부터 2000만 년 전에 걸쳐 대륙으로부터 분리되어 동해의 원형이 형성되었고, 그 후 확장이 진행되어 수백만 년 전에는 거의 현재의 배치가 되었다. 쓰시마 해협은 제4기에 이르러서야 형성되었고, 빙하기-간빙기의 해수면 변화에 의해 수심 130m 정도의 얕은 해협은 열리고 닫히기를 반복했다.[49]

사할린에서 일본 열도 연안을 따라 해령과 규모 7급의 지진 다발 지대가 띠 모양으로 연결되어 있는데, 이것을 일본해 동연 변동대라고 부른다. 이곳에서는 네프체고르스크 지진, 홋카이도 남서쪽 해역 지진, 일본해 중부 지진 등이 발생했다.[50][51]

4. 해양

동해는 해협을 통해 다른 바다와 연결되는 반폐쇄성 해역이다. 대부분의 해안은 해안선이 복잡하지 않고 거의 곧게 뻗어 있으나, 남해안[54]은 리아스식 해안으로 해안선이 복잡하고 섬이 많다. 수심이 깊고 대륙붕이 발달되어 있다. 가끔 용오름이 관측되기도 하며 돌고래 등이 관측된다. 오래 전에는 호수였던 것이 기온이 올라감에 따라 해수면 상승에 의해 현재의 바다가 되었다.

동해의 표면적은 약 1050000km2이며, 평균 수심은 1752m, 최대 수심은 4568m이다. 동해는 당근 모양으로, 주축은 남서쪽에서 북동쪽으로 뻗어 있으며 남쪽이 넓고 북쪽으로 갈수록 좁아진다. 해안선 길이는 약 7600km이며, 그 중 가장 긴 부분(3240km)은 러시아에 속한다. 동해는 남북으로 2255km 이상 뻗어 있으며 최대 너비는 약 1070km이다.[26]

동해에는 큰 섬이 없다. 대부분의 작은 섬들은 울릉도(한국)를 제외하고 동쪽 해안 근처에 있다.

해수는 파란색에서 녹청색을 띠며 투명도는 약 10m이다. 특히 서부와 북부는 차갑고 식물 플랑크톤이 동부와 남부보다 많기 때문에 용존 산소가 풍부하다. 표면 근처의 산소 농도는 포화 지점의 95%이며, 수심이 깊어짐에 따라 3000m에서 약 70%로 감소한다.[28][26] 용존 산소 농도가 높기 때문에 동해는 풍부한 수중 생태계를 갖추고 있다. 800종이 넘는 수생 식물과 3,500종이 넘는 동물이 서식하며, 그중에는 900종이 넘는 갑각류, 1,000종에 가까운 어류, 그리고 26종의 포유류가 포함된다. 연안 지역의 생물량은 ㎡당 수 kg에 달한다.

미쓰케지마("전함섬")와 타테가미 암석의 이미지에서 볼 수 있듯이, 동해의 해안에는 다양한 지형이 나타난다.

4. 1. 해류

쿠로시오 해류에서 갈라져 나온 쓰시마 해류는 북서태평양의 따뜻하고 염도가 높은 물을 대한해협을 통해 동해로 운반하며, 동해 남부 해역의 상층부를 차지한다.[60] 동해로 유입된 쓰시마 난류는 동해 상층부 순환에 큰 영향을 미치며, 동해 극전선 남쪽에서 북동쪽으로 흐른다. 쓰시마 난류의 약 70%는 쓰가루 해협을 통해 북태평양으로, 나머지는 라페루즈 해협을 통해 오호츠크해로 빠져나가며, 일부는 동해 내에서 다시 순환한다.[60]쓰시마 난류는 동해로 유입된 후 한국 동해안을 따라 북상하는 동한난류와 일본 연안을 따라 쓰가루 해협 쪽으로 흐르는 내측 지류로 나뉜다.[60] 동한난류는 대한해협을 통해 유입되는 쓰시마 난류의 한 갈래로, 한국 동해안 가까이에서 북상하다가 북위 36°~38°에서 동쪽으로 방향을 틀어 육지에서 멀어진다.[60]

동해 북쪽의 반시계 방향 순환은 러시아와 북한 연안을 따라 남하하는 리만 해류와 북한한류가 주된 해류이다.[60]

동해는 주변 해역과 해협을 통해 연결되어 있지만, 해협 수심이 200m 미만으로 얕아 동해 전체 해수의 약 10% 정도인 표층수만이 주변 해역과 교환되고, 대부분의 중층 및 저층수는 동해 내에서 형성, 순환, 변형된다.[60]

해류는 시계 반대 방향으로 순환한다. 쿠로시오 해류(일본 해류), 쓰시마 해류, 동한난류는 더 따뜻하고 염분이 많은 물을 북쪽으로 운반한다. 그곳에서 이 해류들은 쓰가루 해류와 합쳐져 쓰가루 해협을 통해 태평양으로 흘러간다. 또한 소야 해류에 영향을 미쳐 라페루즈 해협을 통해 오호츠크해로 빠져나간다. 되돌아오는 가지는 리만 해류, 북한한류, 중앙(또는 중간) 일본해 해류로 구성되어 있으며, 아시아 해안을 따라 남쪽으로 차갑고 담수를 운반한다.[27]

4. 2. 해저 지형

동해는 해협을 통해 다른 해양으로 연결되는 반폐쇄성 해역이다. 수심이 깊고 대륙붕이 발달되어 있다. 해저 지형은 북위 40°선을 기준으로 북부가 단순하고 남부는 복잡하다.[61]

동해 북부에는 수심이 3,000m가 넘는 일본분지가 놓여 있고, 남부에는 대화퇴를 중심으로 동쪽에 야마토 분지(수심 2,500m 이상), 서쪽에 울릉분지(수심 2,000m 이상)가 위치한다.

동해에는 야마토 분지(남동쪽), 일본 분지(북쪽), 쓰시마 분지(울릉분지)(남서쪽)의 세 주요 해분이 있다.[27] 일본 분지는 해양 기원이며 동해에서 가장 깊은 부분이고, 쓰시마 분지는 2300m 이하의 깊이로 가장 얕다.[8] 동쪽 해안의 대륙붕은 넓지만, 서쪽 해안, 특히 한국 해안을 따라서는 평균 약 30km로 좁다.[28]

북부(북위 44° 이상)에는 세 개의 뚜렷한 대륙붕이 있다. 이들은 계단 모양의 구조를 형성하며, 계단은 남쪽으로 약간 기울어져 900m에서 1400m, 1700m에서 2000m, 2300m에서 2600m의 깊이로 잠겨 있다. 마지막 계단은 동해의 중앙(가장 깊은) 부분을 향해 약 3500m의 깊이로 급격히 떨어진다. 이 부분의 바닥은 비교적 평평하지만 몇 개의 고원이 있다. 또한, 중앙 부분의 중간을 남북으로 가로지르는 수중 해령이 3500m까지 상승한다.[28]

동해의 일본 연안 지역은 오쿠지리 해령, 사도 해령, 하쿠산 은행, 와카사 해령, 오키 해령으로 구성된다. 야마토 해령은 대륙 기원이며 화강암, 유문암, 안산암, 현무암으로 구성되어 있다. 이곳은 화산암 암석으로 덮인 고르지 않은 바닥을 가지고 있다. 동해의 대부분 지역은 해양 기원이다. 300m까지의 해저는 대륙성이며 진흙, 모래, 자갈, 암석 파편의 혼합물로 덮여 있다. 300m에서 800m 사이의 깊이는 반해양 기원의 퇴적물로 덮여 있으며, 이 퇴적물은 유기물이 풍부한 청색 점토로 구성되어 있다. 깊은 지역에는 적색 점토의 심해성 퇴적물이 우세하다.[27]

도야마현 우오즈시에서 바라본 도야마만의 경우, 도야마만 앞바다에서 수심 1,000m에 달하는 도야마 심해곡이 약 750km에 걸쳐 뻗어 있다. (도야마 평야와 토나미 평야는 그 연장선상에 있다.)

5. 자원

오랫동안 동해의 주요 경제 활동은 어업이었다. 어업은 주로 대륙붕과 그 주변에서 이루어졌으며, 주요 어종은 청어, 정어리, 참다랑어였다. 그러나 이들 어종은 제2차 세계 대전 이후 개체 수가 감소하였다. 오징어는 주로 바다 중앙에서, 연어는 북쪽과 남서쪽 해안 근처에서 어획된다.[27] 또한 잘 발달된 해조류 생산도 있다.[28]

동해에서 어업의 중요성은 독도 문제와 쿠릴 열도 분쟁에서 나타나는 일본과 한국, 일본과 러시아 간의 영토 분쟁에서 잘 드러난다.

동해에는 자철석 모래와 일본 북부 및 사할린 섬 근처에 천연가스와 석유 매장량이 있다.

5. 1. 수산물

북위 40° 부근에서 동한난류와 북한한류가 만나 조경을 이루어 좋은 어장을 형성한다. 난류의 영향으로는 오징어, 한류의 영향으로는 대게가 유명하다. 그 밖에 중요한 어종으로 연어, 명태, 청어, 대구, 아귀, 숭어, 농어, 도루묵, 쥐치, 까치복, 가자미, 꽁치, 멸치, 방어, 정어리, 붕장어, 볼락, 고등어, 전어 등이 있다.[2]용존 산소 농도가 높기 때문에 동해는 풍부한 수중 생태계를 갖추고 있다. 800종이 넘는 수생 식물과 3,500종이 넘는 동물이 서식하며, 그중에는 900종이 넘는 갑각류, 1,000종에 가까운 어류, 그리고 26종의 포유류가 포함된다. 연안 지역의 생물량은 ㎡당 수 kg에 달한다. 중층어에는 꽁치, 고등어, 전갱이, 정어리, 멸치, 청어, 도다리과 물고기, 오징어, 그리고 다양한 종류의 연어와 송어가 포함된다. 저층어에는 대구, 명태, 알래스카 명태 등이 있다.[2]

포유류는 바다표범과 고래류(중국에서 이 해역을 부르던 옛 이름은 "고래의 바다"였다), 갑각류는 새우와 게로 대표된다. 태평양과 이어지는 얕은 해협 때문에 동해에는 특징적인 심해 동물상이 없다.[26]

플랑크톤은 연안의 냉수역과 대륙붕 위에 많고 중앙부에는 적다. 종류는 쓰시마난류계의 온수종과 리만 한류계의 냉수종으로 나뉘지만, 양자의 분포는 수괴 분포만큼 명확하게 구분되지 않고 혼재 해역이 넓다. 북방계 어류로는 청어, 연어, 송어, 대구 등이 있으며, 남방계 어류로는 다소 온대성에 속하는 방어가 많지만, 남획이 문제가 되고 있다. 어류로서 더 중요한 것은 온대성인 도미, 정어리, 고등어, 가자미 등이다. 이들의 분포를 태평양과 비교하면 다음과 같은 특징이 있다.[48]

- 남방계 어류의 회유 범위는 태평양 연안보다 북상하고, 북방계 어류의 경계는 훨씬 남하하고 있다.

- 가다랑어, 참치가 적기 때문에 일본해 중앙의 고등어 연승 어업 이외에는 원양어업이 발달하지 않는다.

- 표층수는 여름에 고온이 되지만, 약간 아래층에서는 한랭해지기 때문에, 표층에서는 정어리, 고등어, 도미 등 온난수어가 잡히고, 심해나 해저에서는 갈치, 대구 등의 냉수어가 잡힌다.

또한 고대부터 고래의 회유 경로로 알려져 있으며, 과거 연안에는 수많은 포경 어촌이 존재했다. 이들 대부분은 포경으로 인해 격감하여 이제는 드물게 볼 수 있지만, 수염고래에서는 드물게 대규모 회유를 하지 않는 밍크고래나 긴수염고래 개체군도 존재한다.

5. 2. 가스 하이드레이트

동해는 2007년 11월 세계에서 다섯 번째로 심해저 가스 하이드레이트의 대규모 부존이 확인된 곳이다. 동해 울릉분지를 비롯한 심해저에는 가스 하이드레이트가 약 6억t 이상 매장되어 있는 것으로 예상하고 있다.[62]5. 3. 해양 심층수

해양심층수는 태양광이 도달하지 않는 수심 200m 아래의 깊은 바다에 존재하며 해류를 따라 자연적으로 순환ㆍ재생되고 있는 천연 수자원이다. 연중 안정된 저온성을 유지하고 표층의 바닷물과 섞이지 않아 청정하면서도 무기물을 풍부하게 함유하고 있는데, 동해에는 이런 양질의 해양심층수가 형성돼 있다.[63] 동해 심층에는 태평양과는 전혀 성질이 다른 일본해 고유수라고 불리는 한랭하고 용존 산소가 풍부한 해수가 분포한다.[48]6. 명칭 문제

동해는 주변 국가마다 다르게 불리고 있으며, 국제적으로는 "일본해"라는 명칭이 일반적으로 사용되지만, 이에 대한 논쟁이 존재한다.

중국에서는 고대에 경해('''경해'''|징하이|けいかい중국어)[43]라고 불렀다. 고대 일본에서는 '''북해'''라고 불렀으며, 『일본서기』 추신천황 2년 시년조에 관련 기록이 있다.[44]

1602년 마테오 리치의 「곤여만국전도」에 “일본해”가 처음 등장한다.[45] 일본에서는 1802년 란학자 야마무라 사이스케가 『정정증역채람이언』에서 처음 사용했고, 아담 요한 폰 크루젠슈테른의 『세계주항기』가 뒤를 이었다. 영어로는 ''Sea of Japan'' 또는 ''Japan Sea'', 라틴어로는 ''Mare Iaponicum''(마레 야포니쿰), 프랑스어로는 ''mer du Japon'', 독일어로는 ''Japanisches Meer'', 러시아어로는 ''Японское мореru''[46]이며, 모두 ‘일본해’를 의미한다.

현재 국제연합 및 국제적인 해도의 대부분은 “일본해”를 사용하며, 국제수로기구(IHO)의 「대양과 바다의 경계(S-23)」 (1953년)에서도 Japan Sea 명칭을 사용한다.[47]

태평양의 일부라는 인식이 강하며, 블라디보스토크의 함대 명칭이나 나홋카의 시베리아 횡단철도 관련 시설에 “태평양” 명칭이 사용되기도 한다.

한국에서는 동해(''동해''), 북한에서는 조선동해(''조선동해'')가 일반적이다. 과거에는 조선해(''조선해'')라고도 불렸다. 한국은 “일본해” 사용이 식민지 지배의 잔재(일제잔재)라며 “동해”, “한국해”, “조선해” 등으로 변경 또는 병기를 주장한다.

6. 1. 명칭 분쟁

한국에서는 역사적으로 ‘경해(鯨海, 고래바다)’[64]라는 명칭이 가장 먼저 나타난다. 대한 제국 말기에는 ‘동해’, ‘창해(滄海)’ 등으로 불렸으며, 16세기 서양의 동양 탐험이 본격화되면서 제작된 서양 세계지도에는 ‘한국해’, ‘조선해’, ‘동양해’, ‘일본해’ 등 다양한 이름으로 표기되었다. 초기에는 ‘한국해’라는 명칭이 자주 사용되었다.[65] 1735년 프랑스 해군 장교 벨링(J.n.Bellin·1703~72)이 제작한 지도 CARTE DES LSLES Du JAPON (일본, 에죠 또는 주변제국도·日本.蝦夷及周邊諸國圖)에는 동해가 한국해(MER DE COREE)로 표기되어 있다.[66]18세기 말부터 19세기 초에 걸쳐 유럽에서 ‘일본해’라는 호칭이 널리 사용되었으며, 이후 일본에서도 일본해라는 명칭을 사용하게 되었다.[67] 에도시대 화가 하시모토 쿄쿠란사이가 그린 일본 고지도 <대일본사신전도>에는 동해에 해당하는 부분이 '조선해', 일본 쪽은 '일본서해', 남쪽에는 '일본남해', 동쪽은 '대일본동해'라고 적혀 있다.[68]

1929년 국제수로기구(IHO)의 《해양과 바다의 경계》 초판에서는 ‘일본해’가 사용되었다. 1953년에 발간된 최신판인 제3판에도 일본해로 단독 표기되어 있다. 대한민국은 1957년 국제수로기구 가입 이후 1992년부터 국제회의에서 ‘일본해’ 명칭에 이의를 제기하며 변경을 요구하고 있다.

영어로는 "일본해(Sea of Japan)"가 주로 사용되며, 대부분의 유럽 언어에서도 이와 유사한 명칭을 사용하지만, 주변 국가에서는 다른 이름으로 불리기도 한다.

| 국가 | 명칭 |

|---|---|

| 일본 | 일본해(日本海, Nihon kai) |

| 중국 | 일본해(日本海, Rìběn hǎi) 또는 고래바다(鲸海, Jīng hǎi)[2] |

| 러시아 | 일본해(Японское море, Yaponskoye more) |

| 북한 | 조선동해(조선동해, Chosŏn Tonghae) |

| 대한민국 | 동해(동해, Donghae) |

“일본해” 명칭 사용은 논쟁의 여지가 있다. 대한민국은 “동해”를 “일본해” 대신 또는 함께 사용해야 한다고 주장하며,[3][4] 북한은 “조선 동해”를 선호한다.[5]

주요 쟁점은 “일본해” 명칭이 언제 국제 표준이 되었는지에 대한 의견 차이이다. 일본은 19세기 초부터 국제 표준이었다고 주장하는 반면,[6] 한국은 일제 강점기 이후에 생겨났으며, 그 이전에는 “한국해(Sea of Korea)” 또는 “동해(East Sea)”와 같은 다른 명칭이 사용되었다고 주장한다.[7]

2012년 국제수로기구(IHO)는 명칭 문제에 대한 한국과 일본 간의 합의 부족으로 해당 해역 명칭 수정을 중단했다.[8][9] 2020년 9월, IHO는 새로운 번호 체계 "S-130"을 채택할 것이라고 발표했다. 2020년 11월, IHO는 1953년 제작된 S-23을 공개하고, 새로운 해도에는 명칭 없이 번호 식별자를 표시할 것을 승인했다.[10][11]

7. 역사

수세기 동안 동해는 몽골의 침략으로부터 일본을 보호하는 역할을 했다. 오랫동안 아시아의 배들이 항해해왔고, 18세기부터는 유럽 선박들도 항해했다. 1733년부터 1743년까지 러시아 탐험대는 사할린과 일본 열도를 지도에 담았다. 1780년대에는 프랑스인 라페루즈 백작이 동해를 북쪽으로 건너 그의 이름을 딴 해협을 통과했다. 1796년에는 영국 해군 장교 윌리엄 로버트 브로턴이 타타르 해협, 러시아 극동 지역 동해안과 한반도를 탐험했다.[27]

1803년에서 1806년 사이에 러시아 탐험가 아담 요한 폰 크루젠슈테른은 ''나데즈다''호를 타고 세계 일주 항해 중 동해와 일본 열도의 동쪽 해안을 탐사했다. 1849년에는 또 다른 러시아 탐험가 게나디 네벨스코이가 대륙과 사할린 사이의 해협을 발견하고 타타르 해협 북부를 지도에 그렸다. 러시아는 1853년에서 1854년, 그리고 1886년에서 1889년 사이에 해수면 온도를 측정하고 조류를 기록하는 탐험을 실시했다. 또한 해류의 저기압성 순환 특징도 기록했다.[27]

19세기의 다른 주목할 만한 탐험으로는 미국의 북태평양 탐험 및 측량 탐험대(1853년~1856년)와 영국의 챌린저 탐험(1872년~1876년)이 있다. 수중 생물은 1899년에서 1902년 사이에 V. K. 브라즈니코프가, 1903년에서 1904년 사이에 P. 유. 슈미트가 기술했다. 일본의 동해 과학 연구는 1915년에 시작되었고 1920년대부터 체계적으로 이루어졌다.[27][26]

미국, 캐나다, 프랑스의 포경선들은 1847년에서 1892년 사이에 동해에서 고래를 사냥했다.[12] 대부분 한국 해협을 통해 동해로 들어와 라페루즈 해협을 통해 나갔지만,[13][14] 일부는 쓰가루 해협을 통해 출입했다.[15] 주요 표적은 참고래였지만,[16] 참고래 어획량이 감소함에 따라 혹등고래를 잡기 시작했다.[17] 흰긴수염고래[18]와 밍크고래도 잡으려고 시도했지만,[19] 이 종들은 죽으면 항상 가라앉았다. 참고래는 3월부터 9월까지 잡았고,[20] 5월과 6월에 어획량이 최고조에 달했다.[21] 1848년과 1849년 최고조에 달했을 때 총 170척 이상의 선박(1848년 60척 이상, 1849년 110척 이상)이 동해에서 활동했고,[22] 그 이후로는 훨씬 적은 수의 선박이 활동했다.[23]

중국에서는 고대에 경해('''경해'''|けいかい중국어)라고 불렀다.[43]

고대 일본에서는 '''북해'''라고 불렀다. 『일본서기』의 추신천황 2년 시년조에, 한반도에서 온 도누가아라스토가 아나토(나가토)를 나와 해로를 헤매다 “북해를 돌아 이즈모국을 거쳐” 에치고의 스케메시우라(현재의 쓰루가)에 이르렀다는 이야기가 있다.[44]

“일본해”가 처음으로 보이는 것은 이탈리아 출신 선교사 마테오 리치가 북경에서 만든 「곤여만국전도」로, 1602년에 간행되었다.[45] 일본에서는 1802년(교와 2년)에 란학자 야마무라 사이스케가 『정정증역채람이언』에서 처음으로 사용했다. 그리고 러시아 해군의 크루젠슈테른 제독(1770-1846)의 저서 『세계주항기』가 뒤를 이었다. 영어로는 ''Sea of Japan'' 또는 ''Japan Sea''. 라틴어로는 ''Mare Iaponicum''(마레 야포니쿰). 프랑스어로는 ''mer du Japon'', 독일어로는 ''Japanisches Meer'', 러시아어로는 Японское мореru이며,[46] 모두 ‘일본해’를 의미한다.

현재, 국제연합 및 국제적인 해도의 대부분은 “일본해”(혹은 그 번역어)라는 표기를 사용하고 있으며, 국제적으로 이것이 일반적이다. 해도 상의 명칭의 기준이 되는 국제수로기구(IHO)의 「대양과 바다의 경계(S-23)」 (1953년)에서도 Japan Sea 명칭을 사용하고 있다.[47]

태평양 (Тихий океан)의 일부라는 인식도 강하며, 블라디보스토크에 있는 함대의 명칭이나 나홋카에 있는 시베리아 횡단철도 나홋카 지선의 나홋카 항로와 연결되는 역은 “태평양”을 명칭으로 하고 있으며, “태평양거리”라는 명칭의 거리도 있다.

조선어로, 한국에서는 동해(''동해''), 북한에서는 조선동해(''조선동해'')라는 호칭이 일반적이다. 이 외에 옛날에는 조선해(''조선해'')라고도 불렸다. 한국은 “일본해”의 국제적 사용은 식민지 지배의 잔재(일제잔재)라고 하여 “동해”, “한국해”, “조선해” 등으로의 변경 또는 병기를 주장하고 있다.

8. 환경 문제

동해는 여러 환경 문제에 직면해 있다. 소련, 대한민국, 러시아의 핵폐기물 투기, 해양 오염, 갯녹음 현상 등이 주요 문제이다.

겨울철에는 나호트카호 중유 유출 사고와 같이 악천후로 인한 해난 사고로 대량의 중유가 유출되어 연안 지역이 오염되기도 한다. 중국, 러시아, 한국 선박 중 일부는 선박 내부를 해수로 세척한 폐유를 바다에 불법 투기하며, 겨울부터 봄 사이에는 항해 중인 선박에서 목재 등이 대량 유출되어 항해에 위험을 초래하기도 한다.

8. 1. 핵폐기물 투기

1966년부터 1991년까지 구 소련이 동해 상에 핵폐기물을 투기한 행위가 확인되어 국제적인 물의를 빚었다.[69]대한민국 정부는 1988년부터 쓰레기 해양 투기를 허용했는데, 배출 비용이 싸다는 점이 큰 이유였다. 1991년부터 2007년까지 17년간 동해에 투기된 폐기물 총량은 20t 트럭 117만여 대 분량인 2352만 3000t이라고 한다. 이 중에는 생태계에 치명적인 카드뮴, 납과 같은 중금속이 상당량 포함되어 있어 환경 문제가 제기되고 있다.[69]

러시아 등이 유기했던 방사성 물질은 심해를 오염시키고 있을 가능성이 크며, 게와 심해어의 오염에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 경제가 악화되었던 당시 러시아는 태평양 함대의 낡은 원자력 잠수함의 원자로를 동해 공해상 해구에 투기했던 것이 문제시되고 있다.[52]

한국 정부는 1968년부터 4년간 약 45톤의 방사성 폐기물을 동해 울릉도에서 남쪽으로 12해리 떨어진 수심 약 2200m 지점에 투기했다.[53]

8. 2. 해양 오염

1966년부터 1991년까지 구 소련이 동해 상에 핵폐기물을 투기한 행위가 확인되어 국제적인 물의를 빚었다.[52]대한민국 정부는 1988년부터 쓰레기 해양 투기를 허용했는데, 배출 비용이 싸다는 점이 큰 이유였다. 1991년부터 2007년까지 17년간 동해에 투기된 폐기물 총량은 20t 트럭 117만여 대 분량인 2352만 3000t이라고 한다. 이 중에는 생태계에 치명적인 카드뮴, 납과 같은 중금속이 상당량 포함되어 있어 환경 문제가 제기되고 있다.[69]

표류물로서, 주로 한국, 중국 등 동해를 항해하는 화물선과 어선, 그리고 한국과 일본 본토에서 불법 투기되는 쓰레기가 해류를 타고 쓰시마와 동해 연안에 밀려온다. 그 양은 막대하여 연안 지방자치단체의 재정을 압박할 정도이다.

러시아 등이 유기했던 방사성 물질은 심해를 오염시키고 있을 가능성이 크며, 게와 심해어의 오염에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 경제가 악화되었던 당시 러시아는 태평양 함대의 낡은 원자력 잠수함의 원자로를 동해 공해상 해구에 투기했던 것이 문제시되고 있다.[52]

한국 정부는 1968년부터 4년간 약 45톤의 방사성 폐기물을 동해 울릉도에서 남쪽으로 12해리 떨어진 수심 약 2200미터 지점에 투기했다.[53]

또한, 겨울철 악화된 기상 상황으로 인한 해난 사고에서는, 나호트카호 중유 유출 사고처럼 대량의 중유로 연안 지역이 오염되는 사건이 빈번하게 발생하고 있다. 중국, 러시아, 한국 선박 중에는 선박 내부를 해수로 세척한 폐유를 바다에 투기하는 선박이 끊이지 않고 있다. 주로 겨울부터 봄에 걸쳐 항해 중인 선박에서 목재 등이 대량으로 유출되어 항해에 위험을 초래하는 사건도 발생하고 있다.

8. 3. 갯녹음

갯녹음은 연안부 암초지대의 식물이 죽고, 구운 전복 껍질처럼 수면 아래 바위에 붙은 조개 등의 시체로 인해 갯바위 전체가 희게 보이는 현상이다. '갯녹음'은 일본어 '이소야케(磯焼け)'를 번역한 것이다.磯焼け|이소야케일본어일본해(日本海) 연안부 전체에서 관찰되며, 연안부 어류 감소와 먹이 감소로 인해 연안에서 산란, 성장하는 유용한 어류 치어의 성장이 어려워지는 등 수산업 전반에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 강물 유입 부근에서는 갯녹음 현상이 적다는 점에서 해수 변화가 원인으로 추정된다.

해수 변화의 원인으로는 선박 하부 도료 등에 포함된 환경호르몬에 의한 해양오염, 하천 치수(治水)에 따른 유기물 감소, 지구 온난화로 인한 해수 유기물 감소(빈영양화 현상, 영양 감소 현상) 등이 거론되지만, 명확한 원인은 밝혀지지 않았다.

과거에는 갯바위(수중)에 해초가 무성했지만, 현대에는 갯녹음 현상이 일상화되어 갯바위에 익숙한 사람들은 이 현상을 실감하기 어렵다.

9. 인접 국가 및 지역

동해는 유라시아 대륙과 사할린 사이의 간궁해협(타타르 해협), 사할린과 홋카이도 사이의 소야해협을 통해 오호츠크해와 연결되어 있다. 또한 홋카이도와 혼슈 사이의 쓰가루 해협, 규슈와 쓰시마 사이의 쓰시마 해협 동수도, 쓰시마와 한국 사이의 쓰시마 해협을 통해 동중국해와 연결되어 있다.

국제수로기구(IHO)의 「대양과 바다의 경계(S-23)」에 따르면, 일본해의 경계는 다음과 같다.[35][36][37][38]

- 북동쪽: 외만주 Sushcheva 곶과 사할린 서해안 Tuik 곶을 잇는 선

- 사할린 남단: 서노토로곶(또는 쿠즈네츠오바 곶)과 홋카이도 북단의 소야곶(또는 노칸푸곶)을 잇는 선

- 도남(道南)의 에산곶과 아오모리현의 시리야자키를 잇는 선

- 남동쪽: 야마구치현 시모노세키시의 무라사키노하나, 육련도, 기타큐슈시의 하치만곶을 잇는 선

- 남서쪽: 나가사키현 나가사키반도(노모자키), 후쿠에섬의 오세자키등대, 한국 제주도 최남단의 부남곶(プナム崎), 전라남도의 옥도, 진도를 잇는 선

하지만 일반적으로 규슈 북서부, 특히 나가사키현 서쪽이나 고토열도 주변 해역은 "일본해"라고 부르지 않는다. 환경성[39], 기상청[40][41], 나가사키현[42] 등에서는 이 해역을 일본해에 포함하지 않고 동중국해의 일부로 간주한다.

동해에는 여러 해상 여객선 항로가 운영되고 있다.

- 신일본해페리: 마이즈루 - 오타루, 쓰루가 - 니가타 - 아키타 - 도마코마이, 쓰루가 - 도마코마이, 니가타 - 오타루

- DBS 크루즈 페리: 사카이항 - 도카이 - 블라디보스토크

- 관부 페리: 시모노세키 - 부산

- JR큐슈 고속선: 하카타 - 부산

- 카멜리아라인: 하카타 - 부산

- 바니노-홀름스크 철도 연락선: 바니노 - 홀름스크

또한, 상하이에서 북미로 가는 항로는 일본해를 거쳐 쓰가루 해협을 통과하여 태평양으로 나아간다. 이 항로는 태풍과 쿠로시오 해류 등의 강한 해류를 피하기 위해 여름에만 이용된다.

동해에 인접한 국가 및 지역은 다음과 같다.

| 국가 | 지역 |

|---|---|

| 일본 | 홋카이도, 동북 지방(아오모리현, 아키타현, 야마가타현), 호쿠리쿠 지방(니가타현, 도야마현, 이시카와현, 후쿠이현), 긴키 지방(교토부(탄고), 효고현(타지마)), 주고쿠 지방(돗토리현, 시마네현, 야마구치현), 규슈(후쿠오카현(후쿠오카 지방・키타큐슈 지방), 사가현(가라쓰시 주변), 나가사키현(이키・쓰시마)) |

| 한국 | 강원특별자치도, 경상북도, 울산광역시 |

| 북한 | 라선시, 함경북도, 함경남도, 강원도 |

| 러시아 | 극동 연방관구(프리모르예 지방, 하바롭스크 지방, 사할린주) |

10. 영토 분쟁

참조

[1]

웹사이트

Tides in Marginal, Semi-Enclosed and Coastal Seas – Part I: Sea Surface Height

http://www.ssc.erc.m[...]

ERC-Stennis at Mississippi State University

2007-02-02

[2]

웹사이트

“鲸海”这个名字如何改成了“日本海”

http://www.360doc.co[...]

2017-03-07

[3]

웹사이트

East Sea or "Sea of Japan"

http://www.korea.net[...]

2013-03-21

[4]

웹사이트

The Name East Sea Used for Two Millennia

http://www.forthenex[...]

Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

2005

[5]

웹사이트

Efforts of the Government of Japan in Response to the Issue of the Name of the Sea of Japan (1) The 8th UNCSGN

http://www.mofa.go.j[...]

The Ministry of Foreign Affairs of Japan

[6]

웹사이트

Japanese Basic Position on the Naming of the "Japan Sea"

http://www1.kaiho.ml[...]

Japan Coast Guard

2005-03-01

[7]

웹사이트

Legitimacy for Restoring the Name East Sea

http://www.mofat.go.[...]

Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs and Trade

2010-09-28

[8]

뉴스

IHO nixes 'East Sea' name bid

2012-04-28

[9]

뉴스

Agency rejects South Korea's request to rename Sea of Japan

http://www.stripes.c[...]

2012-04-27

[10]

웹사이트

2nd Session of the IHO Assembly (Report of Proceeding)

https://iho.int/en/p[...]

International Hydrographic Organization

2021-12-09

[11]

웹사이트

2nd Session of the IHO Assembly (November 2020) Report of Proceedings Volume 1

https://iho.int/uplo[...]

International Hydrographic Organization

2021-12-09

[12]

문서

Whaling Ship Voyages

[13]

문서

Whaling Ship Voyages

[14]

문서

Whaling Ship Voyages

[15]

문서

Whaling Ship Voyages

[16]

문서

Whaling Ship Voyages

[17]

문서

Whaling Ship Voyages

[18]

문서

Whaling Ship Voyages

[19]

문서

Whaling Ship Voyages

[20]

문서

Whaling Ship Voyages

[21]

문서

Whaling Ship Voyages

[22]

문서

Whaling Ship Voyages

[23]

문서

Whaling Ship Voyages

[24]

서적

Pre-Industrial Korea and Japan in Environmental Perspective

https://books.google[...]

BRILL

2007-02-02

[25]

논문

Incipient subduction and deduction along the eastern margin of the Japan Sea

https://www.scienced[...]

1985-10-20

[26]

백과사전

Sea of Japan

http://bse.sci-lib.c[...]

Great Soviet Encyclopedia

[27]

백과사전

Sea of Japan

http://www.britannic[...]

Encyclopædia Britannica

[28]

문서

Seas of USSR. Sea of Japan

http://tapemark.naro[...]

Moscow University

[29]

논문

Last glacial sea-level changes and paleogeography of the Korea (Tsushima) Strait

[30]

웹사이트

STS-100 Shuttle Mission Imagery

https://web.archive.[...]

NASA

2001-05-01

[31]

웹사이트

Limits of Oceans and Seas, 3rd edition

https://iho.int/uplo[...]

International Hydrographic Organization

2020-04-29

[32]

논문

Terrestrial invasion of pomatiopsid gastropods in the heavy-snow region of the Japanese Archipelago

[33]

웹사이트

瓶子岩

http://www.hiyama.pr[...]

Official website of Hiyama Prefecture, Hokkaido

[34]

웹사이트

かもめ島

http://www.hokkaido-[...]

Esashi Town Guide

[35]

웹사이트

国際水路機関の「大洋と海の境界 (S-23)」におけるJapan Sea

https://iho.int/uplo[...]

International Hydrographic Organization

[36]

웹사이트

Limits of Oceans and Seas

https://docs.iho.int[...]

[37]

웹사이트

北海道周辺の海洋名称

http://www1.kaiho.ml[...]

[38]

웹사이트

「日本海の範囲」国際水路機関による定義

https://www1.kaiho.m[...]

[39]

웹사이트

西海国立公園

https://www.env.go.j[...]

[40]

웹사이트

海洋の健康診断表 総合診断表 2.2.4 対馬暖流および日本海固有水

https://www.data.jma[...]

[41]

웹사이트

長崎の気候特性

http://www.jma-net.g[...]

[42]

웹사이트

「水辺へ、ようこそ」 Ⅱ.長崎県の浅海域環境

http://www.pref.naga[...]

[43]

웹사이트

“鲸海”这个名字如何改成了“日本海”

http://www1.kaiho.ml[...]

2017-03-07

[44]

서적

日本書紀

小学館

1994

[45]

서적

日本古代史をいかに学ぶか

[46]

백과사전

Японское море

[47]

웹사이트

Limits of Oceans and Seas (Special Publication No. 23), 3rd Edition 1953

https://iho.int/uplo[...]

[48]

서적

日本海 その深層で起こっていること

講談社

2016-02-19

[49]

PDF

日本海東部の海底堆積物中の元素濃度の鉛直変化と堆積環境

http://www.gsj.jp/Pu[...]

[50]

PDF

タービダイトから推定される日本海東縁佐渡海嶺の地震発生ポテンシャル

http://www.jpgu.org/[...]

[51]

PDF

日本海東縁海域の活構造およびその地震との関係

http://www.gsj.jp/Pu[...]

[52]

웹사이트

平成5年版原子力安全白書第1編第6章第3節 旧ソ連、中・東欧の原子力発電所をめぐる安全協力

http://www.nsc.go.jp[...]

[53]

뉴스

40年前、東海に放射性廃棄物を投棄

https://japanese.joi[...]

中央日報

2011-02-21

[54]

웹사이트

해양과 바다의 경계(Limits of Oceans and Seas) 제3판

http://www.iho-ohi.n[...]

2012-03-05

[55]

웹인용

동해(東海) - 한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks[...]

2021-04-14

[56]

웹인용

한반도 지진 특성 및 연관 현상 분석

https://scienceon.ki[...]

연세대학교

2015-02

[57]

웹인용

고해상 탄성파 탐사를 이용한 동해연안의 신기 지진활동 분석

https://scienceon.ki[...]

한국해양연구원

2009

[58]

웹인용

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2018-02

[59]

웹인용

한반도 주변해역 해저단층분포도 제작을 위한 기획연구

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2014-12

[60]

웹사이트

한국해양연구원 ARGO

http://argo.kordi.re[...]

2007-07-24

[61]

웹사이트

국립해양조사원 (동해)

http://eastsea.nori.[...]

2007-10-22

[62]

뉴스

동해서 초대형 ‘가스 하이드레이트층’ 발견

http://www.korea.kr/[...]

2007-11-23

[63]

뉴스

해양심층수를 개발하자

http://www.imaeil.co[...]

매일신문

2015-09-24

[64]

문서

향약잡영

[65]

뉴스

서양 고지도 '한국해' 표기 압도적

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2004-11-05

[66]

웹사이트

http://m.kbmaeil.com[...]

[67]

웹사이트

http://www.mofa.go.j[...]

[68]

웹사이트

http://m.news.naver.[...]

[69]

뉴스

동해 해저는 ‘중금속의 밭’

http://www.munhwa.co[...]

문화일보

2008-03-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com