경상 분지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

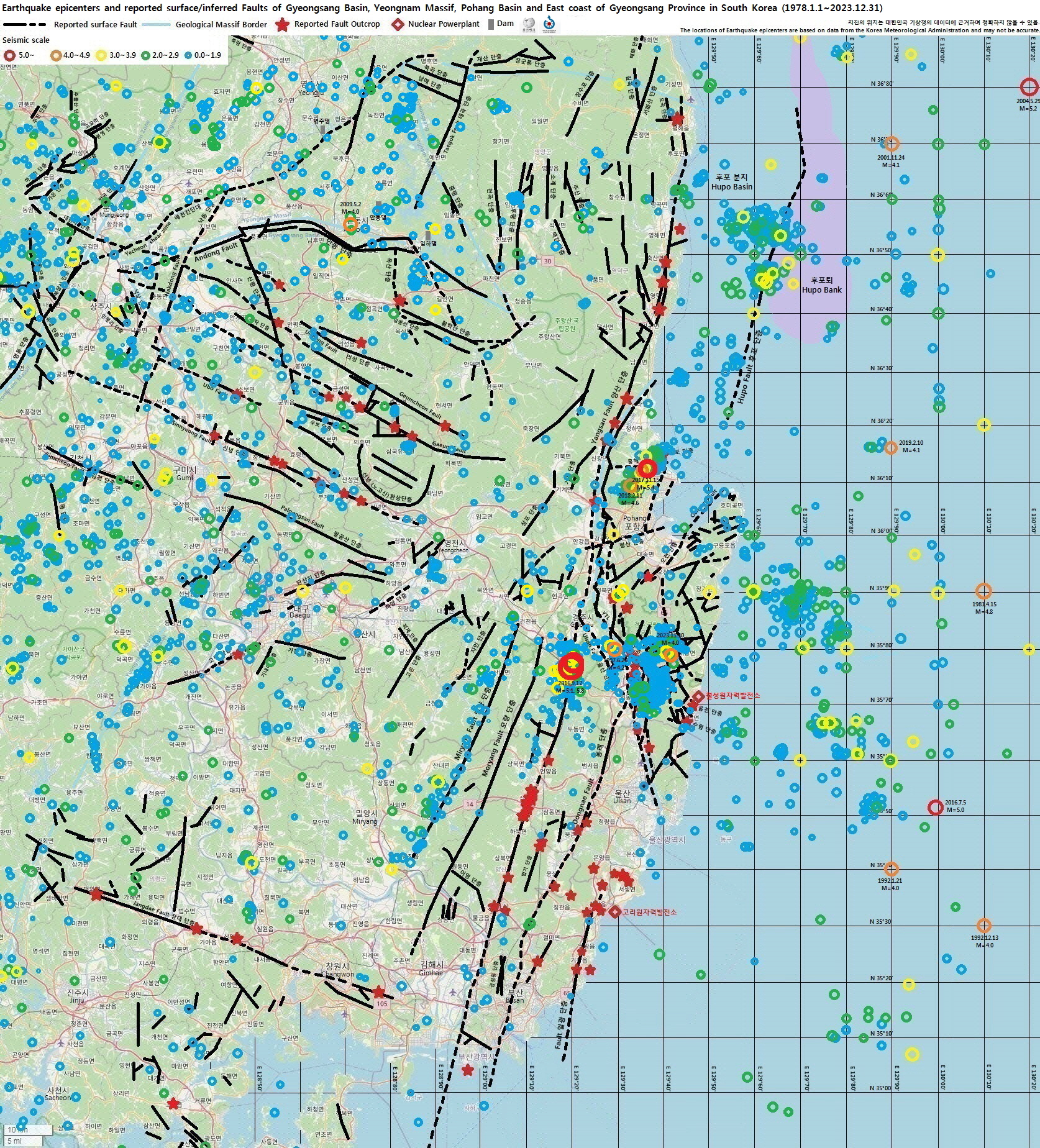

경상 분지는 한반도 남동부에 위치하며, 육성 퇴적암인 경상 누층군으로 구성된다. 신동층군, 하양층군, 유천층군, 그리고 불국사 화강암으로 분류되며, 과거에는 낙동통, 신라통, 불국사통으로 구분되기도 했다. 경상 분지는 단층 운동에 의한 인장 환경에서 형성되었으며, 안동 단층, 양산 단층, 가음 단층 등 다양한 단층들이 분포한다. 경상 분지에서는 다양한 화석들이 발견되며, 특히 공룡 화석이 많이 산출된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 고생물학 - 해남 우항리 공룡·익룡·새발자국화석 산지

해남 우항리 공룡·익룡·새발자국화석 산지는 중생대 백악기 후기에 형성된 퇴적층으로, 다양한 공룡, 익룡, 새 발자국 화석이 발견되는 세계적으로 희귀한 익룡과 새 발자국 화석이 동일 지층에서 발견되는 학술적 가치가 높은 세계 최대 규모의 익룡 발자국 화석 산지이다. - 백악기의 지질 - 피닉스판

- 백악기의 지질 - 이자나기판

이자나기판은 백악기부터 팔레오세까지 존재했던 고대 해양판으로, 일본 열도 형성에 영향을 주었으며 아시아 대륙 아래로 섭입하여 소멸하면서 주요 지질 구조 형성에 기여했을 가능성이 있다. - 한국의 분지 - 포항 분지

포항 분지는 한반도 남동부에 위치하며 마이오세 동안 형성된 퇴적 분지로, 다양한 단층으로 경계 지어져 복잡한 지질학적 특징을 보이며, 내부가 곡강 단층에 의해 동부와 서부 지괴로 나뉘어 과거 환경 연구에 중요한 자료를 제공한다. - 한국의 분지 - 해안분지

강원도 양구군 해안면에 위치한 해안분지는 쥐라기 화강암의 차별 침식으로 형성된 침식 분지로, 대암산과 대우산으로 둘러싸여 있으며 펀치볼 일대를 포함, 고랭지 농업과 안보 관광 명소로 알려져 있다.

| 경상 분지 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 위치 | 한반도 남동부 |

| 형성 시기 | 중생대 백악기 |

| 주요 구성 암석 | 퇴적암 |

| 관련 지질 구조 | 단층 습곡 |

| 지질학적 특징 | |

| 주요 단층계 | 양산 단층 울산 단층 밀양 단층 동래 단층 |

| 분지 내 지괴 | 의성 지괴 영양 지괴 |

| 퇴적 환경 | 호수 하천 |

| 화산 활동 | 백악기 후기 화산 활동 |

| 분지 진화 | |

| 초기 단계 | 단층 작용에 의한 분지 형성 |

| 퇴적 단계 | 호수 및 하천 환경에서 퇴적 작용 |

| 후기 단계 | 화산 활동 및 변형 작용 |

| 경제적 중요성 | |

| 자원 | 천연가스 석유 |

| 산업 | 건설 토목 지질 관련 산업 |

| 연구 | |

| 주요 연구 주제 | 분지 구조 연구 단층 운동 연구 지진 연구 |

| 연구 기관 | 대한지질학회 |

| 관련 정보 | |

| 참고 자료 | 경상분지 의성지괴에 발달하는 단층계의 기하와 운동학적 특성 그리고 분지진화 동안의 역할 |

2. 구성

경상 분지는 지구조적으로 밀양, 의성, 영양 소분지(subbasin) 등으로 구분되기도 한다.[3][10][11] 이름에서 알 수 있듯이 각각 밀양, 의성, 영양 지역을 중심으로 분포한다. 영양 소분지와 의성 소분지는 안동 단층 및 청송 융기부에 의해 구분되며, 의성 소분지와 밀양 소분지는 대구광역시 북쪽의 팔공산 화강암체와 팔공산 단층에 의해 구분된다.[12][13]

경상 분지의 형성 및 확장과 관련된 모델은 여러 연구자들에 의해 다양하게 해석되어 왔으나, 여러 연구들을 종합해 볼 때 경상 분지는 단층 운동에 의한 인장(引張; extending) 환경 하에서 형성된 것으로 보인다.

초기 경상 분지(proto-Gyeongsang Basin)는 북북동 내지 남-북 방향의 낙동 곡분(Nakdong trough)으로 명명되었으며, 그 북쪽이 안동 단층으로 경계 지어진다.[1] 낙동 곡분의 형태와 신동층군 지층들이 전반적으로 동남동 방향으로 경사진 경향에 근거하여, 경상 분지 확장 초기의 고응력(古應力; paleostress)이 '''남-북 압축 내지 동-서 인장'''이었을 것이라는 해석이 지배적이었다. 이후 해구의 퇴각(roll-back)에 의한 영향으로 지괴가 경동(傾動; tilting)되거나 점진적인 단층 작용에 수반되어 퇴적 중심이 동쪽으로 이동하며 분지가 확장한 것으로 해석되어 왔다.

장기홍은 안동시 길안면 천지리 일원에 노출된 기반암 바로 위에 신동층군이 분포하지 않는 것에 근거하여 낙동곡분의 동편 경계가 의성군 의성읍과 사곡면 사이를 남-북 방향으로 통과할 것으로 추정하였으며,[15] 여러 퇴적학적 연구들에서는 낙동 곡분이 서편은 부정합이고 동편이 단층으로 이루어졌으며 남-북 기원의 정단층에 의해 생성된[16] 반지구형(half graben-type) 곡분일 것으로 추정하였다. 이러한 낙동 곡분의 형태에 근거하여 경상 분지 확장 초기 당시의 고응력이 남-북 압축 내지 동-서 인장일 것이라는 해석이 지배적이었으며, 전반적으로 동-서 방향으로 발달하는 안동 단층계가 경상 분지의 동-서 방향 확장 초기에 전이 단층(transfer fault; 지구대 양쪽에 발달하는 단층)으로 운동했을 것이라는 모델이 제안된 바 있다.[17][18] 의성지괴 북서부 일원에 대한 퇴적학적 연구들은 북서 주향의 퇴적단위들이 연속성을 가지고 발달하며 동쪽으로의 퇴적심 이동을 보고하였으며, 이러한 퇴적 작용이 인장(extension) 내지 횡인장(extensional strike-slip) 환경 하에서 발생된 북서 방향의 정단층 운동에 규제되어 이루어졌음을 제안하였다.[19]

그러나 경상 분지 형성 초기의 응력이 동-서 인장 또는 남-북 압축응력이라는 기존의 해석을 인정하지 않는 의견들도 있다. 최범용의 구조지질학적 연구는 의성 소분지에 발달하는 서북서 방향의 퇴적동시성 구조 요소들에 근거하여 분지 발달 초기의 응력이 동-서 방향의 압축 응력과 남-북 방향의 인장 응력임을 제시하였다.[20] 천영범 외(2017, 2018, 2020)는 경상 분지 내에 발달하는 여러 단층들의 기하와 운동학적 성격을 연구하고 북북동-남남서 방향의 인장 환경 하에서 경상 분지가 생성되었을 것으로 추정하였다.

천영범 외(2017)는 경상 분지 의성 소분지에 발달하는 단층들을 연구하고 서북서 내지 북서 방향의 단층들은 초기의 북북동-남남서 인장 환경 하에서 정단층으로 운동하여 경상분지의 확장 및 침강에 중요한 역할을 하였다고 해석하였다.[21] 천영범(2018)은 팔공산 이북의 의성지괴 서편 경계는 북북서 방향으로 발달하고 퇴적동시성 성장단층과 같은 퇴적동시성 구조들은 서북서 내지 북서 방향으로 발달하는 것을 근거로, 경상 분지 형성 초기의 응력이 동-서 인장 또는 남-북 압축이라는 기존의 해석을 인정하지 않고, 경상 분지의 형성이 동-서 방향의 인장 응력과는 관계가 없고 경상 분지의 확장이 북북동 방향의 좌수향 운동과 북북동-남남서 방향의 인장 응력과 관련 있음을 제시하였다. 즉 경상 분지가 발달하는 동안 지속적인 북북동 방향의 좌수향 전단력이 작동하였으며, 이에 수반되어 이차적으로 형성된 (서)북서 방향의 정단층 운동이 있었고 경상 분지는 정단층 운동보다는 주향 이동 단층에 규제되어 확장이 주도된 분지일 것이다. 여기에 남동쪽으로의 해구 퇴각에 의한 인장력이 더해져 경상 분지의 확장은 최종적으로 북북동-남남서 내지 북동-남서 방향의 인장력이 작용한 결과로 판단된다. 특히 분지 경계 인접부에서 분지 충전물의 주향 및 분지 경계의 방향과 유사한 방향으로 발달하는 다수의 정단층들은 분지의 확장과 밀접한 관련이 있음을 의미하며, 이러한 특징은 분지 경계가 부정합일지라도 분지의 확장을 주도한 정단층 또는 주향 이동 단층이 분지 내부에서 활발하였고 대규모의 숨겨진 단층이 분지 내부에 존재할 가능성을 지시한다.[22]

2020년에는 북북서 방향으로 사교 섭입(비스듬하게 섭입)한 이자나기판에 의해 야기된, 북북동-남남서 방향 주향 이동 단층을 따라 발생한 좌수향(sinistral) 운동에 의해 분지가 열렸다고 제시하였다. 127 Ma부터 분지는 북북동 방향 단층 사이의 좁은 함몰지로 시작했고, 횡인장(transtensional) 환경 하에서 확장되었다. 분지 서쪽을 남북으로 달리는 이 북북동 주향 단층은 현재는 깊은 구조로 보존되어 있다. 경상 분지와 기반암과의 경계는 진주 지역 서부에서는 대개 부정합 관계이지만 대구 지역에서는 단층과 부정합 둘 다이다. 90 Ma 이후 횡인장 운동이 주향 이동 운동으로 바뀌어 분지의 확장이 종료되었다.[23]

일본의 하쿠유 오카다 등은 경상 분지를 플룸 운동에 의한 반지구대 형태의 열개 분지(rift basin)로 보았다.[24][25] 황병훈 등은 경상 분지의 확장이 광역적인 압축 환경과 이에 수반된 공액상 주향 이동 단층계(conjugate strike-slip fault system)의 운동 및 지괴 회전과 관련이 있다고 주장하였다. 이자나기판이 유라시아판 밑으로 사교 섭입함에 따라, 북서-남동 방향 압축력에 의해 야기된 남-북 방향의 좌수향 주향 이동 운동에 의해 경상 분지 형성이 시작되었고 지괴가 회전한 것으로 해석된다.[26][27] 최성권과 손영관(2010)은 경상 분지의 형성이 이자나기판이 유라시아판 아래로 사교 섭입하는 동안 대륙판 사이의 약한 결합으로 인해 형성된 인장 내지 횡인장 응력 환경과 밀접한 관련이 있을 것으로 제안하였다. 아시아 대륙 밑으로 섭입하는 이자나기 판에 의해 배호(back-arc) 지역에 비해성의 경상 분지가 형성되었으며 해구의 퇴각에 의해 분지의 열개(rifting)가 동쪽으로 확장되었음이 제안되었다. 또한 유천층군과 불국사 화강암류가 하나의 화산호를 이루고 있음을 제안하고, 이를 경상 화산호(Gyeongsang Volcanic Arc)로 새로이 명명하였다. 그리고 경상 화산호의 서편에 분포하는 신동층군과 하양층군을 경상 배호 분지(Gyeongsang Backarc Basin)로 새롭게 명명하고, 기존에 통용되던 '경상 분지'를 경상 배호 분지의 개념에 국한하기로 제안하였다.[28] 이윤수 등은 고자기 연구 결과를 바탕으로 130~100 Ma에 북중국 강괴가 유라시아판으로 병합된 이후 지속적인 남쪽으로의 이동 동안 형성된 광역적인 남-북 방향의 압축력이 경상 분지의 시작과 밀접한 관련이 있을 것으로 제안하였으며, 이때 유라시아판에 대해 한반도가 시계 방향으로 회전하고 동아시아 일원에 분포하는 북동 방향의 단층들이 좌수향으로 운동했음을 주장하였다.[29]

최범영 등은 경상 분지 내에 발달한 여러 단층들의 구조를 분석하고 고응력을 추정하였다. 의성소분지 지역의 단층들로부터 바렘절~압트절 시기(T_1 사건)에는 남-북 인장과 동-서 압축력이, 압트절-상파뉴절 시기(T_2 사건)는 동-서 인장과 남-북 압축력이 작용했음을 알 수 있다. 경상 분지 발달 초기인 바렘절-압트절 시기에 경상 분지는 팔공산 지역을 기준으로 남북으로 나뉘며 가음 단층을 경계로 주 응력축이 큰 변화를 보이는 것은 가음 단층대가 이 시기 부분적으로 운동이 있었음을 지시한다. 의성군 봉양면 도원리 지점과 군위휴게소 부근 중앙고속도로 도로변 하산동층 노두에서 발견된 정단층 및 주향 이동 단층은 남-북 인장력을 지시한다. 의성군 봉양면 사부리 지점의 하부 진주층에서 발견된 단층의 초기 응력장 또한 동-서 압축과 남-북 인장력을 지시한다. 의성군 의성읍 철파리 후평동층에 발달한 단층은 동-서 인장과 남-북 압축력으로 구성된 초기 사건을 보이며 남-북 인장과 동-서 압축력을 보이는 응력장이 확인되지 않아 남-북 인장 및 동-서 압축력을 가진 지구조 사건이 이 이후에는 존속하지 않았음을 지시한다.[30]

하동군 금성면 일대의 낙동층 중부에서 두께 3 m 내외의 화산쇄설성 퇴적층이 수평으로 분포하고 있음이 확인되었다. 이로부터 경상 분지는 형성 초기부터 이미 화산 활동이 있었고 이는 퇴적분지 생성에 관여한 것으로 보이는 지구조운동과 병행하여 발생한 것으로 추정된다.[31]

2. 1. 경상 누층군의 층서

경상 분지는 중생대 백악기 호수에서 형성된 육성(陸性) 퇴적분지로서, 두께가 9~10km[2]에 달하는 퇴적층 '''경상 누층군''' 및 이를 관입하는 불국사 화강암 등으로 구성되어 있다. 영남 지방 대부분과 호남 지방의 일부분을 포함하며, 공룡들에게 좋은 서식지였기 때문에 경남 고성 덕명리, 울산 천전리 공룡발자국 등과 같은 공룡 화석이 많이 분포한다.경상 분지는 호수 환경에서 형성된 육성(陸成) 퇴적암 '''경상 누층군'''과 불국사 화강암으로 구성되어 있으며, 경상 누층군은 서부의 '''신동층군''', 중부의 '''하양층군''', 남동부의 '''유천층군'''으로 구성된다.[3]

1903년 고토 분지로는 경상 지층(Gyeongsang Formation)의 개념을 처음 도입했고, 1909년 비화산성 퇴적암인 하부 경상층과 용암류, 화산 쇄설성 퇴적암인 상부 경상층으로 구분했다. 가와사키는 경상 지층을 상부대동계(Upper Daedong System)로 정의했고, 1928년 경상계(Gyeongsang System)으로 재정의했다.

경상 누층군은 크게 신동층군, 하양층군, 유천층군, 그리고 이들을 관입하는 불국사 관입암류로 구성된다.

2. 1. 1. 과거의 분류 (1975년 이전)

1929년 타테이와 이와오(立岩巖일본어)는 칠곡군 왜관에서 대구광역시를 지나 경주시에 이르는 지역에서 소위 상부대동계 지층을 조사하고 하부의 낙동통(統; 현재의 층군에 해당함), 상부의 신라통, 화강암과 반심성암류로 구성된 불국사통으로 분류하였다.[4][5]타테이와 이와오가 제시한 분류는 다음과 같다.

- 낙동통/낙동층군 : 연화동층(낙동층), 하산동층, 동명층, 칠곡층

- 신라통/신라층군 : 신라 역암층, 학봉 분암층, 함안층, 대구층, 채약산 분암층, 건천리층

- 불국사통/불국사층군 : 하위의 낙동 및 신라층군을 관입한 중성 내지 산성 화산암

이 분류는 현재는 사용되지 않으나, '신라 역암층'과 같이 그 흔적이 남아 현재까지도 유효하게 사용되는 지층명도 있다. 민물 어류의 화석에 의해 낙동층군은 일본의 와키노 층군(Wakino Subgroup)과 대비된다.[8]

아래는 타테이와(1929)의 분류와 장기홍(1975)의 분류를 비교한 표이다.[9][3]

| 대구-영천-경주 지역 타테이와(1929) | 경상 분지 장기홍(1975) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경상계 | 불국사통 | 불국사 화강암 | 관입암 복합체 | 불국사 관입암군 | 경상 누층군 |

| 신라통 | 주사산 빈암층 | 화산암 복합체 | 유천층군 | ||

| 건천리층 | 진동층 | 하양층군 | |||

| 채약산 빈암층 | |||||

| 대구층 | |||||

| 학봉 빈암층 | 함안층 | ||||

| 신라 역암층 | 신라 역암층 | ||||

| 낙동통 | 칠곡층 | 칠곡층 | |||

| 진주층 | 진주층 | 신동층군 | |||

| 하산동층 | 하산동층 | ||||

| 낙동층 | 낙동층 | ||||

2. 1. 2. 현재의 분류 (1975년 이후)

장기홍(1975)은 경상 분지 내에서 보다 광범위하게 적용될 수 있는 암층서적 분류를 제안하여, 화산 쇄설물의 포함 정도를 근거로 경상 분지 내 지층들을 신동층군, 하양층군, 유천층군 및 불국사 관입암류로 재분류하였고, 3개 층군을 묶어 '''경상 누층군'''(Gyeongsang supergroup, 慶尙 累層群)으로 명명하였다. 이 과정에서 원래 낙동통에 속해있던 낙동층, 하산동층, 진주층이 신동층군으로 정해지고, 그 상부의 퇴적층은 하양층군으로 정해졌다.[3][6][7]1975년 이후 현재의 분류는 다음과 같다.

- 신동층군 : 낙동층(연화동층), 하산동층, 동명층(진주층)

- 하양층군 : 일직층, 칠곡층, 신라 역암층, 학봉 현무암, 후평동층, 함안층, 반야월층, 점곡층, 사곡층, 춘산층, 진동층, 자인층, 건천리층 등

- 유천층군 : 고성층, 주산안산암질암 등 화산암류

- 불국사 화강암류 : 경상 누층군을 관입한 심성암류 (주로 화강암)

아래는 타테이와(1929)와 장기홍(1975)의 경상 누층군 분류를 비교한 표이다.[3][9]

| 대구-영천-경주 지역 (타테이와, 1929) | 경상 분지 (장기홍, 1975) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경상계 | 불국사통 | 불국사 화강암 | 관입암 복합체 | 불국사 관입암군 | 경상 누층군 |

| 신라통 | 주사산 빈암층 | 화산암 복합체 | 유천층군 | ||

| 건천리층 | 진동층 | 하양층군 | |||

| 채약산 빈암층 | |||||

| 대구층 | |||||

| 학봉 빈암층 | 함안층 | ||||

| 신라 역암층 | 신라 역암층 | ||||

| 낙동통 | 칠곡층 | 칠곡층 | |||

| 진주층 | 진주층 | 신동층군 | |||

| 하산동층 | 하산동층 | ||||

| 낙동층 | 낙동층 | ||||

장기홍은 지역에 따라 암상과 암층서가 상이한 것에 근거하여 경상 분지를 낙동소분지, 영양소분지, 신라소분지로 나누고, 신라소분지를 도평(의성) 지괴와 밀양 지괴로 구분하였다.[3][10][11] 이름이 나타내는 대로 각각 밀양, 의성, 영양 지역을 중심으로 분포한다.

경상 분지 내 소분지 간의 층서 대비표는 다음과 같다.[14]

| 영양 소분지 | 의성 소분지 | 밀양 소분지 | ||

|---|---|---|---|---|

| 유천층군 | ||||

| 신양동층 | 건천리층 | 하양층군 | ||

| 기사동층 | 춘산층 | 채약산화산암 | 진동층 | |

| 송내동층 | ||||

| 도계동층 | 반야월층 | |||

| 사곡층 | 함안층 | 함안층 | ||

| 오십봉화산암 | 점곡층 | 학봉화산암 | ||

| 청량산역암 | 신라역암층 | |||

| 가송동층 | - | 칠곡층 | ||

| 동화지층 | 구계동층원 | |||

| 구미동층원 | ||||

| 백자동층 | ||||

| 울련산층 | 일직층 | |||

| - | 진주층 (동명층) | 신동층군 | ||

| 하산동층 | ||||

| 낙동층 (연화동층) | ||||

2. 1. 3. 지역별 층서 대비

경상 분지는 지역에 따라 암상(암석의 종류)과 암층서(암석 층의 순서)가 다르기 때문에, 밀양, 의성, 영양 소분지(subbasin) 등으로 구분된다.[3] 각각 밀양, 의성, 영양 지역을 중심으로 분포한다. 영양 소분지와 의성 소분지는 안동 단층과 청송 융기부에 의해, 의성 소분지와 밀양 소분지는 대구광역시 북쪽의 팔공산 화강암체와 팔공산 단층에 의해 구분된다.[12][13]경상 분지 내 소분지 간의 층서 대비표는 다음과 같다.[14]

| 영양 소분지 | 의성 소분지 | 밀양 소분지 | ||

|---|---|---|---|---|

| 유천층군 | ||||

| 신양동층 | 건천리층 | 하양층군 | ||

| 기사동층 | 춘산층 | 채약산화산암 | 진동층 | |

| 송내동층 | ||||

| 도계동층 | 반야월층 | |||

| 사곡층 | 함안층 | 함안층 | ||

| 오십봉화산암 | 점곡층 | 학봉화산암 | ||

| 청량산역암 | 신라역암층 | |||

| 가송동층 | - | 칠곡층 | ||

| 동화지층 | 구계동층원 | |||

| 구미동층원 | ||||

| 백자동층 | ||||

| 울련산층 | 일직층 | |||

| - | 진주층 (동명층) | 신동층군 | ||

| 하산동층 | ||||

| 낙동층 (연화동층) | ||||

대구-영천-경주 지역을 조사한 타테이와(1929)의 분류와[9], 장기홍(1975)이 경상 분지 전체를 대상으로 제안한 분류는[3] 아래 표와 같이 비교할 수 있다.

| 대구-영천-경주 지역 타테이와(1929)[9] | 경상 분지 장기홍(1975)[3] | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경상계 | 불국사통 | 불국사 화강암 | 관입암 복합체 | 불국사 관입암군 | 경상 누층군 |

| 신라통 | 주사산 빈암층 | 화산암 복합체 | 유천층군 | ||

| 건천리층 | 진동층 | 하양층군 | |||

| 채약산 빈암층 | |||||

| 대구층 | |||||

| 학봉 빈암층 | 함안층 | ||||

| 신라 역암층 | 신라 역암층 | ||||

| 낙동통 | 칠곡층 | 칠곡층 | |||

| 진주층 | 진주층 | 신동층군 | |||

| 하산동층 | 하산동층 | ||||

| 낙동층 | 낙동층 | ||||

경상 분지는 중생대 백악기 호수에서 형성된 육성(陸性) 퇴적분지로서, 두께가 9~10km[2]에 달하는 퇴적층 '''경상 누층군''' 및 이를 관입하는 불국사 화강암 등으로 구성되어 있다. 지리적으로는 영남 지방 대부분과 호남 지방의 일부분을 포함한다. 경상 분지가 퇴적된 호수는 공룡들에게 좋은 서식지였기 때문에, 경남 고성 덕명리, 울산 천전리 등과 같이 경상 분지 내에는 공룡의 화석이 다수 분포한다.

3. 경상 분지의 형성과 발달

3. 1. 기존 연구

경상 누층군의 최하부 지층군이자 경상 분지 서부에 위치한 신동층군은 약 20 km의 폭으로, 남해에서 안동 단층까지 남북으로 길게 발달되어 있다. 하부에서부터 낙동층, 하산동층, 진주층(=동명층, 최상부 지층)으로 구분되며 그 전체 두께는 2,300 m에 달한다. 경상 분지 발달 초기에 영남 지괴와 접한 분지의 서쪽 가장자리를 따라 부정합 관계로 신동층군이 퇴적되었으며 화산 물질을 거의 포함하지 않는다. 이 지층군의 이름은 경상북도 칠곡군의 신동 지역에서 유래되었다.[1]

최현일(1986)은 신동층군의 사암을 연구하여 낙동층과 하산동층의 사암은 충적평야의 하도퇴적물이며 진주층의 사암은 호저(湖底) 하도퇴적물이라고 하였다. 신동층군의 퇴적물 공급지는 주로 편마암과 화강암이나 진주층 최상부에는 화산 기원 사암이 있다.[35] 고인석(1986)에 의하면 낙동층군(낙동층, 하산동층, 진주층, 칠곡층) 퇴적물의 기원지는 현재 지층이 위치한 곳의 (북)서쪽으로 낙동층군의 기원암은 선캄브리아기 소백산-지리산 편마암복합체와 고생대-중생대의 조선 누층군, 평안 누층군, 대동 누층군 및 대보 화강암이다.[36]

진주층 또는 동명층은 신동층군의 최상부 지층으로, 서쪽의 낙동층, 하산동층과 평행하게 안동시 서부에서 진주시까지 이어져 분포한다. 지층의 이름은 경상남도 진주시에서 유래되었다. 진주층은 경상 누층군의 지층 중 체구(體軀)화석의 산출이 가장 많은 지층으로, 다양한 종류의 무척추동물 화석과 척추동물 화석(어류와 공룡)의 산출이 보고되었으며, 근래에는 공룡과 익룡, 파충류, 양서류, 포유류 등의 다양한 척추동물발자국과 무척추동물 생흔화석 등이 보고되었다. 이와 함께 여러 종류의 겉씨식물 잎화석이 진주층에서 산출한다. 2021년 사천시 비토도의 진주층에서는 한국에서 가장 오래된 새발자국 화석이 발견되었다.[42] 진주층의 두께는 경상남도 진주시 지역에서 가장 두껍게 나타난다.[43][1]

이용구 등은 진주층 사암의 쇄설성 U-Pb 저어콘 연대로 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 106.0±1.9 Ma 을 보고하였으며,[1] 진주층 최하부 역질사암의 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연령측정을 수행한 결과 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 112.4±1.3 Ma 의 일치곡선(concordia) 연령을 보여주었다. 이는 진주층은 압트절(Aptian) 후기에서 알비절(Albian) 초기까지 퇴적이 진행되었음을 알려준다.[44][45][1] 그러나 의성소분지 지역에서 산출된 포자화분화석의 경우 더 오래된 바렘절(125.0-130.0 Ma)을 지시하기도 한다.[46]

3. 2. 최신 연구

이용구 등은 진주층 사암의 쇄설성 U-Pb 저어콘 연대로 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 106.0±1.9 Ma을 보고하였으며,[1] 진주층 최하부 역질사암의 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연령측정을 수행한 결과 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 112.4±1.3 Ma의 일치곡선(concordia) 연령을 보여 진주층은 압트절(Aptian) 후기에서 알비절(Albian) 초기까지 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.[44][45][1] 그러나 의성소분지 지역에서 산출된 포자화분화석의 경우 더 오래된 바렘절(125.0-130.0 Ma)을 지시하기도 한다.[46]

3. 3. 다양한 학설

경상 누층군의 최하부 지층군이자 경상 분지 서부에 위치한 신동층군은 약 20 km의 폭으로, 남해에서 안동 단층까지 남북으로 길게 발달되어 있으며 하부에서부터 낙동층, 하산동층, 진주층(=동명층, 최상부 지층)으로 구분된다. 그 전체 두께는 2,300 m에 달한다.[1] 신동층군의 퇴적물 공급지는 주로 편마암과 화강암이나 진주층 최상부에는 화산 기원 사암이 있다.[35]

'''진주층'''(Jinju formation, 晋州層) 또는 '''동명층'''(Dongmyeong formation, 東明層)은 신동층군의 최상부 지층으로, 서쪽의 낙동층, 하산동층과 평행하게 안동시 서부에서 진주시까지 이어져 분포한다. 지층의 이름은 경상남도 진주시에서 유래되었다. 진주층은 경상 누층군의 지층 중 체구(體軀)화석의 산출이 가장 많은 지층으로, 다양한 종류의 무척추동물 화석과 척추동물 화석(어류와 공룡)의 산출이 보고되었으며, 근래에는 공룡과 익룡, 파충류, 양서류, 포유류 등의 다양한 척추동물발자국과 무척추동물 생흔화석 등이 보고되었다. 이와 함께 여러 종류의 겉씨식물 잎화석이 진주층에서 산출한다. 최근인 2021년 사천시 비토도의 진주층에서는 한국에서 가장 오래된 새발자국 화석이 발견되었다.[42] 진주층의 두께는 경상남도 진주시 지역에서 가장 두껍게 나타난다.[43][1]

이용구 등은 진주층 사암의 쇄설성 U-Pb 저어콘 연대로 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 106.0±1.9 Ma 을 보고하였으며,[1] 진주층 최하부 역질사암의 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연령측정을 수행한 결과 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 112.4±1.3 Ma 의 일치곡선(concordia) 연령을 보여 진주층은 압트절(Aptian) 후기에서 알비절(Albian) 초기까지 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.[44][45][1] 그러나 의성소분지 지역에서 산출된 포자화분화석의 경우 더 오래된 바렘절(125.0-130.0 Ma)을 지시하기도 한다.[46]

4. 경상 누층군

경상 분지는 호수 환경에서 형성된 육성(陸成) 퇴적암인 '''경상 누층군'''으로 구성되어 있으며, 서부의 신동층군, 중부의 하양층군, 남동부의 유천층군으로 구분된다.[3]

1929년 타테이와 이와오(Tateiwa iwao, 立岩巖)는 칠곡군 왜관에서 대구광역시를 지나 경주시에 이르는 지역을 조사하고 하부의 낙동통(統; 현재의 층군에 해당), 상부의 신라통, 화강암과 반심성암류로 구성된 불국사통으로 분류하였다.[4][5] 그러나 1975년 장기홍은 경상 분지 내에서 보다 광범위하게 적용될 수 있는 암층서적 분류를 제안하여 화산 쇄설물의 포함 정도를 근거로 경상 분지 내 지층들을 신동층군, 하양층군, 유천층군 및 불국사 관입암류으로 재분류하였고 3개 층군을 묶어 '''경상 누층군'''(Gyeongsang supergroup, 慶尙 累層群)으로 명명하였다.[3][6][7]

경상 누층군은 현재 다음과 같이 분류된다. (1975년 이후)

- 신동층군 : 낙동층(연화동층), 하산동층, 동명층(진주층)

- 하양층군 : 일직층, 칠곡층, 신라 역암층, 학봉 현무암, 후평동층, 함안층, 반야월층, 점곡층, 사곡층, 춘산층, 진동층, 자인층, 건천리층 등

- 유천층군 : 고성층, 주산안산암질암 등 화산암류

- 불국사 화강암류 : 경상 누층군을 관입한 심성암류 (주로 화강암)

아래는 과거 분류(1975년 이전)와 현재 분류(1975년 이후)를 비교한 표이다.

| 대구-영천-경주 지역 타테이와(1929)[9] | 경상 분지 장기홍(1975)[3] | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경상계 | 불국사통 | 불국사 화강암 | 관입암 복합체 | 불국사 관입암군 | 경상 누층군 |

| 신라통 | 주사산 빈암층 | 화산암 복합체 | 유천층군 | ||

| 건천리층 | 진동층 | 하양층군 | |||

| 채약산 빈암층 | |||||

| 대구층 | |||||

| 학봉 빈암층 | 함안층 | ||||

| 신라 역암층 | 신라 역암층 | ||||

| 낙동통 | 칠곡층 | 칠곡층 | |||

| 진주층 | 진주층 | 신동층군 | |||

| 하산동층 | 하산동층 | ||||

| 낙동층 | 낙동층 | ||||

경상 분지는 지구조적으로 북에서부터 밀양, 의성, 영양 소분지(subbasin; 또는 지괴) 등으로 구분되기도 한다.[3][10][11] 이름이 나타내는 대로 각각 밀양, 의성, 영양 지역을 중심으로 분포한다. 영양 소분지와 의성 소분지는 안동 단층 및 청송 융기부에 의해 구분되며, 의성 소분지와 밀양 소분지는 대구광역시 북쪽의 팔공산 화강암체와 팔공산 단층에 의해 구분된다.[12][13]

경상 분지 내 소분지 간의 층서는 아래 표와 같이 대비된다.[14]

| 영양 소분지 | 의성 소분지 | 밀양 소분지 | ||

|---|---|---|---|---|

| 유천층군 | ||||

| 신양동층 | 건천리층 | 하양층군 | ||

| 기사동층 | 춘산층 | 채약산화산암 | 진동층 | |

| 송내동층 | ||||

| 도계동층 | 반야월층 | |||

| 사곡층 | 함안층 | 함안층 | ||

| 오십봉화산암 | 점곡층 | 학봉화산암 | ||

| 청량산역암 | 신라역암층 | |||

| 가송동층 | - | 칠곡층 | ||

| 동화지층 | 구계동층원 | |||

| 구미동층원 | ||||

| 백자동층 | ||||

| 울련산층 | 일직층 | |||

| - | 진주층 (동명층) | 신동층군 | ||

| 하산동층 | ||||

| 낙동층 (연화동층) | ||||

경상 분지는 단층 운동에 의한 인장(引張; extending) 환경 하에서 형성된 것으로 보인다. 과거에는 경상 분지 확장 초기의 고응력이 남-북 압축 내지 동-서 인장이었다는 해석이 지배적이었으나, 최근 연구들은 분지 발달 초기의 응력이 동-서 방향의 압축 응력과 남-북 방향의 인장 응력임을 제시하거나, 북북동-남남서 방향의 인장 환경 하에서 경상 분지가 생성되었을 것으로 추정하고 있다.

4. 1. 신동층군

경상 분지 내 신동층군은 하위로부터 낙동층, 하산동층으로 구성된다.'''낙동층'''(Knnk; Kyeongsang supergroup sindong group Nakdong formation, 洛東層|らくとそう일본어) 또는 '''연화동층'''(Knnk; Kyeongsang supergroup sindong group Yeonhwadong formation, 蓮花洞層) 또는 '''원지층'''(Knw; Kyeongsang supergroup sindong group Wonji formation, 院志層)은 경상 누층군 신동층군의 최하부 지층으로, 선캄브리아기의 암석을 부정합으로 덮고 있다. 낙동층은 경상 분지 가장 서쪽에서 상주시 사벌국면부터 광양시에 이르기까지 분포한다. 암회색 이암, 셰일, 역암 및 사암으로 구성되며 하부에 탄질셰일, 흑색 셰일 및 무연탄을 협재한다. 또한 적색의 이암이나 셰일은 거의 나타나지 않아서 적색의 지층을 협재한 하산동층과의 구별이 쉽다.[1]

이용구(2010) 등은 밀양소분지 고령 지역의 낙동층에서 분리한 가장 젊은 쇄설성 저어콘 입자의 LA-ICP-MS U-Pb 연령이 118.0±3.0 Ma 로 측정됨에 따라 낙동층의 퇴적시기를 압트절(Aptian; 112.0-125.0 Ma)에 대비하였다.[37] 의성소분지의 낙동층에서 분리한 저어콘으로부터 SHRIMP U-Pb 연대측정을 실시한 결과 가장 젊은 연령으로 127.67±1.3 Ma 를 구하여 이를 낙동층의 최고 퇴적시기로 보았으며 이로부터 낙동층과 함께 경상분지는 바렘절(Barremian; 125.0-130.0 Ma) 시기 또는 그 이후부터 퇴적이 이루어졌음을 제시하였다.[38][39] 이태호(2016)는 낙동층 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연령을 근거로 낙동층의 최대 퇴적 시기를 바렘절(125.0-130.0 Ma)에 해당하는 127.8±1.4 Ma로 제안하였고 경상 분지는 약 128 Ma에 퇴적이 시작된 분지로 확인하였다.[40]

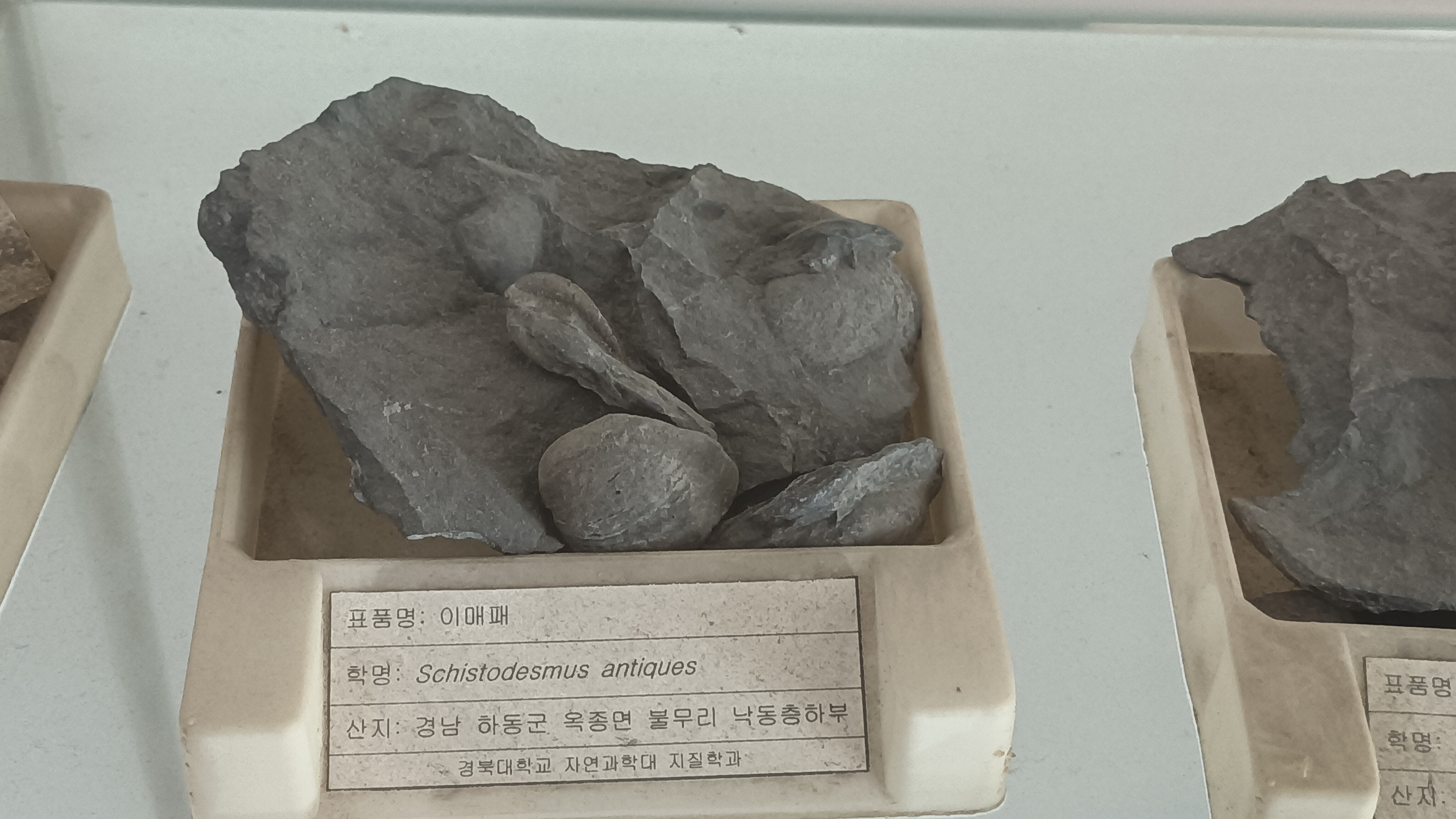

'''하산동층'''(Knh/Dk; Kyeongsang supergroup sindong group Hasandong formation, 霞山洞層|かさんどそう일본어)은 신동층군 낙동층 상위의 지층이며, 의성군 다인면에서 하동군에 이르기까지 분포한다.[1] 타테이와 이와오(1929)에 의해 왜관도폭의 하산동 마을(현재의 대구광역시 하빈면 하산리)에서 명명되었으며, 진주 주변 지역의 삼가도폭, 진주도폭, 사천도폭, 진교도폭에서는 '''마동층'''(Knm; Kyeongsang supergroup sindong group Madong formation, 馬洞層)이란 명칭이 사용되었다. 공룡의 뼈와 이빨, 알화석, 익룡뼈와 발자국 화석, 악어 두개골 화석, 거북 배갑화석, 물고기 화석 등 다양한 척추동물 화석들의 산출이 보고되었으며, 무척추동물인 복족류 및 이매패류의 패각화석과 생흔화석의 산출이 보고되었다. 상한과 하한은 각각 붉은색 지층의 출현과 소멸 층준으로 설정되어 있으며, 지층의 두께는 지역에 따라 640~1,300 m로 변화한다.

하동군 해안가 노두에서 발견된 공룡 이빨화석의 인회석으로부터 구한 U-Pb 연대는 압트절(Aptian; 112.0-125.0 Ma)에 해당하는 115±10 Ma로 보고되었으며 이 연령은 속성 작용 시기로 하산동층의 퇴적 시기는 이 보다 다소 오래된 것으로 보았다.[41] 이용구 등은 하산동층 중부의 사암에서 분리한 가장 젊은 쇄설성 저어콘 입자의 U-Pb 연대가 109.0±3.4 Ma 로 측정됨에 따라 하산동층의 퇴적시기를 알비절(Albian; 99.6-112.0 Ma)에 대비하였다.[1] 이태호는 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연령에 근거해 하산동층의 최고 퇴적 시기로 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 118.0±2.6 Ma을 보고하였다.[1] 고생물학적 그리고 절대연령 자료를 종합하면 하산동층은 백악기 전기의 압트절-알비절에 퇴적된 것으로 보인다.[1]

일반적으로 하산동층은 붉은색층을 빈번히 협재하는 하성 퇴적층의 발달에 의해 하위의 낙동층 및 상위의 진주층과 구분되나 하산동층의 중부에는 수십 m 두께의 붉은색 층을 협재하지 않고 암회색이 우세한 호수 기원의 퇴적층이 진주와 하동 지역에 단속적으로 발달되어 있다. 이 부분을 하나로 묶어 하산동층 내의 층원(Member)으로 설정하거나, 각각을 하산동층 내에 속하는 독립된 렌즈층(lens)으로 설정할 필요성이 제기되고 있다.

4. 2. 하양층군

'''경상 누층군 하양층군'''(Gyeongsang Supergroupo Hayang Group, 河陽層群)은 경상 누층군의 중부 층군으로, 화성 쇄설물을 함유하고 대구광역시 지역을 중심으로 남-북으로 분포하며 지역에 따라 지층의 이름에 조금씩 차이가 있다. 팔공산 이북과 안동시 이남 지역에서는 일직층, 후평동층, 점곡층, 사곡층 등으로 구성되며, 팔공산 이남 지역에서는 칠곡층, 신라 역암층, 대구층(함안층+반야월층), 자인층, 건천리층, 진동층 등으로 구성된다. 이들의 전체 두께는 1km~5km에 달한다. 하양층군의 이름은 경산시 하양읍에서 유래되었다.[1] 하양층군의 퇴적 시기는 절대연령 측정과 산출되는 화석에 의하여 백악기 압티안-알비안(Aptian-Albian)으로 추정된다.[47]경상분지 북동부 지역의 하양층군 일직층, 후평동층, 점곡층의 사암에서 분리한 중(重)광물 분석, 고수류(Paleocurrent) 연구, 사암의 저어콘 결정 연구 결과를 종합하면, 해당 지역의 하양층군은 소백산 변성암 복합체와 청송융기부의 화강암질암 및 화산암류에서 기원한 것으로 해석된다.[48] 일직층과 후평동층의 사암은 선캄브리아기의 화강편마암과 흑운모 호상편미암, 점곡층의 사암은 쥐라기 안동 화감암과 청송 화감암에서 기원한 것으로 해석된다.[49]

사곡층은 점곡층 상부의 지층으로, 청송군 현동면에서 의성군 사곡면에 이르기까지 분포하며[1] 장기홍(1975)에 의해 명명되었다. 하부는 점곡층의 응회암이 끝나고 붉은색의 세립질 퇴적암이 나타나기 시작하는 부분이며 상한(上限)은 구산동 응회암의 직하부로서, 그 두께는 군위지역에서는 2000m에 달하고 남쪽으로 가면서 점차 감소하여 의성 탑리 지역에서는 250m에 이른다. 사곡층의 주 구성 암석은 붉은색의 이암, 실트스톤 및 녹회색 사암이며, 중부에서는 응회질 사암이 협재된다. 사곡층의 하부는 붉은색의 사암과 셰일층으로 구성되고 붉은색층을 포함하며, 중부 역시 셰일과 사암이 주를 이루나 회색 내지 암회색층이 많이 협재하고 식물화석이 산출된다. 상부의 대부분은 붉은색의 셰일과 사암으로 구성되며, 석회질 단괴의 발달이 거의 없는 붉은색의 이암이 우세하게 발달한다. 사곡층에서는 공룡 발자국 화석도 산출된다.[54] U-Pb 저어콘 연대측정 결과와 약 9700만 년 전에 분출된 구산동 응회암과의 관계를 이용하여 사곡층의 퇴적 시기는 약 1억~9700만 년 전으로 추정할 수 있다.[1]

구산동 응회암은 의성 소분지에서 사곡층과 춘산층 사이에서, 밀양(유천) 소분지에서 함안층과 진동층 사이에 놓이는 응회암 열쇠층을 일컫는다. 구산동 응회암은 두께가 1m~4m에 불과하지만 측방으로 200 km 이상 연장된다. 구산동 응회암은 층서적으로 볼 때 함안층과 진동층의 경계와 거의 일치하기 때문에 구산동 응회암의 생성시기는 함안층과 진동층의 경계시기와 거의 일치한다고 볼 수 있다. 구산동 응회암에 대한 절대 연령 측정 결과는 대략 9600만~9700만 년 전으로 추정된다.[1]

춘산층은 사곡층 상부의 지층으로, 신령도폭 지역 및 대구 지역에서는 함안층의 최상부에 놓인다. 본 층의 기저에는 9700만 년 전에 분출된 것으로 추정되는 구산동 응회암이 놓여 있다.

신양동층은 춘산층 상위의 지층으로, 금성산-비봉산 칼데라에 타원형으로 분포하는 화산암류 주변에 반환형(半環形)으로 분포하고 있다.

울산광역시 지역에는 대구층과 함안층에 대비되는 울산층이 분포한다. 울산광역시 유곡동에는 울산층에 드러난 '''유곡동공룡발자국화석'''산지가 있다.

==== 팔공산 이북 및 안동시 이남 지역 ====

후평동층은 일직층 상부의 지층으로, 군위군 부계면에서 의성군 우보면과 의성읍, 단촌면을 지나 안동 단층 바로 남쪽 남선면 외하리 부근까지 이어진다.[1] 후평동층은 호수 수위가 시기별로 상승 또는 하강하는 호수 환경에서 비교적 느리게 퇴적되었다고 해석된다.[1] 천지도폭과 군위, 대율도폭 지역에서 후평동층은 구미동층원과 상부의 구계동층원으로 구분된다. 후평동층 구미동층원에서 산출된 방산충 화석을 포함하는 처트편(片)들은 일본 남서부의 미노-탐바대(≈지치부 대)의 쥐라기 부가체에서 기원한 것으로 보고되었다.[52]

점곡층은 후평동층 상부의 지층으로, 의성군 점곡면에서 이름이 유래되었다. 점곡층 하부와 중부는 유량과 유속의 증가로 인해 하도 주변의 미고결된 세립의 퇴적물들이 입도가 굵은 층 내에 보존된 것으로 생각되며, 사질 퇴적물들이 측방 또는 하류 방향으로 이동하고, 유량 증가로 인하여 판상류에 의해 퇴적되었을 것으로 생각된다. 점곡층 상부는 하도의 주변에 형성된 환원성 호수 환경에서 퇴적되었을 것으로 해석된다.[53] 점곡층의 최대 퇴적 시기는 1억 5백만 년 전(105 Ma)으로 이는 함안층의 최대 퇴적 시기인 1억 6백만 년(106 Ma)과 유사하다. 단, 퇴적층의 최대 퇴적 시기는 그 퇴적층이 퇴적되었을 가능성이 있는 가장 오래된 시기를 뜻하는 것이기 때문에 이 결과 자체가 두 층이 같은 시기에 퇴적되었다는 증거가 되지는 않는다.[1]

동화치층은 안동시 동부 지역에 일직층, 점곡층, 사곡층 같은 하양층군의 다른 지층과는 떨어져 독립적으로 분포하는 지층이다. 중평동 지질도폭(1970)에서 낙동층, 연화동층에 대비되는 것이라 하였으나 확실치 않다. 지질도 상으로 영양군 수비면에서 나타나기 시작하여 일월산과 봉화군 재산면 동면리를 지나 현동리에서 태곡 단층에 의해 변위되고, 청량산을 끼고 돌아 명호면 일대에서 주향이 동-서에서 (반시계방향으로) 북북서-남남동으로 바뀌어 도산면 태자리를 지나 예안면 태곡리에서 태곡 단층에 의해 한번 더 변위된다. 이후 예안면 미질리에서 남동으로 연장되어 임동면 중평리를 지나 청송군 진보면 부곡리까지 길게 이어진다.[1] 예안도폭(1963)과 중평동도폭(1970)에서 동화치층 하부는 알코스질사암층(Kds)으로, 동화치층 상부는 적색 이암층(Kdn)으로 구분하며, 안동시 동부 지역(임동면, 예안면)에서 경상 누층군의 기저를 형성하고 있다.[60][1]

가송동층은 동화치층(Kd) 상위의 지층이다. 하위의 동화치층과 비슷하게 안동시 동부와 청량산 주위에 좁고 길게 분포한다. 지층명은 안동시 도산면 가송리에서 유래되었다.

청량산층은 가송동층 상위의 지층이다. 영양군과 그 주변에 위로 굽은 말굽자석 모양으로 발달한다. 대개 하부의 청량산층원과 상부의 오십봉층원으로 나누어진다.

==== 팔공산-경산 이남 지역 ====

경상 분지 팔공산-경산 이남 지역에서는 하양층군의 최하위 층군으로 칠곡층한국어이 존재한다. 칠곡층한국어 상부에는 청룡사 현무암이 협재되어 있으며, 여기서 쇄설성 저어콘의 SHRIMP U-Pb 연대측정을 통해 의 연령이 구해졌다.[1] 칠곡층한국어에서 분리된 쇄설성 저어콘의 U-Pb 가중평균연대는 108.7Ma를 보인다.[1] 이를 통해 칠곡층한국어은 백악기 전기 알비절(Albian; 99.6-112.0 Ma) 초기에 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.

칠곡층한국어과 함안층 사이에는 신라 역암층이 퇴적되어 있다. 신라 역암층은 주로 화산암력으로 구성되어 있으며, 현무암, 안산암 및 조면암 외에 편마암, 규암, 화강암, 셰일 등 여러 종류의 역들로 구성되어 있다.[66] 경상남도 사천시까지 북북동 주향으로 발달한다.[1]

신라 역암층의 화산역암에 대한 전암 K-Ar 연대측정 결과는 7200만~8500만년이며, 각섬석에 대한 40Ar/39Ar 연대측정 결과는 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 113.4Ma 및 113.6Ma를 나타낸다.[67] 신라 역암층 기질부의 저어콘들로부터 구한 SHRIMP U-Pb 최소 연령은 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 110.4Ma 로 해석된다.[1] 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연대측정에 의한 신라 역암층 최고 퇴적 시기는 107.2Ma로 보고되었다.[1]

대구광역시 북구에는 학봉 현무암이 소규모로 분포한다. 학봉 현무암은 대구광역시 북구 노곡동, 조야동, 침산동, 산격동, 동·서변동, 무태동 일대에서 약 20 km에 걸쳐 북동-남서 방향으로 신라 역암층과 대구층 사이에 분포한다.

대구광역시를 중심으로 동쪽 영천시, 경주시에는 대구층이 넓게 분포한다.[1] 대구층은 1928년 대구, 영천, 경주도폭에서 정의되었으며, 1929년 경주도폭과 영천도폭에서 채약산 분암층을 기준으로 상·하위의 지층을 각각 건천리층과 대구층으로 구분하였다.[1] 대구광역시 도심부 지역은 대부분 대구층으로 구성되어 있다. 대구층의 퇴적 시기는 백악기 후기인 알비안(Albian; 99.6-112.0 Ma)에 해당될 것이다.[68]

함안층은 하양층군의 상부에 해당하며, 붉은색의 이암과 얇은 층의 판상 사암 내지 실트스톤이 나타나는 층준부터 진동층의 암회색 내지 흑색 이암이 나타나기 시작하는 층준까지로 설정되어 있다.[74] 함안층의 퇴적 시작 시기는 신라 역암층 퇴적 이후이며, 종료 시기는 구산동 응회암이 분출한 96~97 Ma 전이다.[1] 함안층에서 분리한 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연대에 근거한 함안층의 최대 퇴적 시기는 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 103.5Ma이다.[1] 1969년 경상남도 함안군 칠원읍에 분포하는 함안층에서 국내 최초로 새발자국 화석이 보고되었으며, ''Koreanaornis hamanensis''로 명명되었다.[75]

진동층은 함안층 상위의 하양층군 최상부 지층이다. 두께는 2,000여 m이며, 백악기 말 화성 활동에 의해 혼펠스화 되어 있다. 경상남도 고성군 하이면 덕명리 (고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지)를 포함한 여러 지역에서 다수의 공룡 발자국이 보고되어, 한국의 백악기 지층 중 가장 대표적인 공룡 발자국의 산출 지층으로 알려져 있다. 지질시대는 세노마눔절(Cenomanian; 93.5-99.6 Ma)에서 상파뉴절(Campanian; 70.6-83.5 Ma)에 이른다. 퇴적 시기는 96~97 Ma (또는 99 Ma)에 시작해 80 Ma (또는 82 Ma) 까지 약 1500만년 동안 지속되었다.[1] 그러나 달성군 현풍읍-창녕군 부곡면 지역에 분포하는 진동층을 정합으로 피복하는 응회암 및 화산력응회암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대는 약 96-97 Ma를 보여주기도 하였다.[78]

반야월층은 함안층 상위의 지층으로, 층서상 대구층 상부에 해당한다. 지층의 이름은 대구광역시 동구 반야월 지역에서 유래되었다. 최대 퇴적 시기를 9600만 년 전으로 제한할 수 있다.[1]

자인층은 경산시 자인면을 중심으로 분포하며, 건천리층과 대구층 최상부 일부를 포함한다. 채약산 분암층이 없는 곳에서는 대구층 최상부의 흑색 셰일층과 건천리층의 흑색 셰일이 유사해 둘을 구분하기 어렵다. 따라서 반야월층 상위에 있는 흑색 셰일대를 자인층으로 정하였다.

건천리층은 채약산 분암층 상위의 지층으로, 흑색과 암회색의 셰일 및 실트스톤으로 구성된다. 경주시 건천읍을 중심으로 분포하며 두께는 약 800 m이다.

==== 영양 소분지 (안동시 동부-영양군-청송군-영덕군) ====

; 영양소분지 일대 경상 누층군 지층대비표[1][62][63]

| 도폭 | 예안도폭 | 도계동도폭 | 평해도폭 | 중평동도폭 | 영양도폭 | 영해도폭 | 청송도폭 | 영덕도폭 | 청하도폭 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 불국사통 | 화강암 (Dgr) | 각력질안산암 (Kba) | 화강암 (Dgr) | 화강암 (Kgr) | |||||

| 신라통 | 도계동층 (Mt) | 도계동층 (Mt) | 도계동층 (Mt) | 녹색 사암층 (Kgs) | 입봉 반암층 (Dr) | ||||

| 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 오천동층 (Dg) | 적색 사암층 (Krs) | 신양동층 (Ds) 오천동층 (Dg) | 지경동 화산암류 (Kg) | |

| 낙동통 | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 경정동층 (Dk) | 가송동층 (Kch) | ||

| 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 알코스사암층 (Ka) | ||||

| 울련산층 (Mu) | 울련산층 (Mu) | 울련산층 (Mu) |

; 중평동 및 예안도폭에 제시된 경상 누층군 지층대비표[1][64]

| 지질 시대 | 층군 | 지층명 | ||

|---|---|---|---|---|

| 예안도폭 (1963) | 중평동도폭 (1970) | |||

| 중생대 백악기 | 신라층군 | 도계동층 | 도계동층 | |

| 청량산층군 | 오십봉층 | 청량산층 | ||

| 청량산층 | ||||

| 낙동층군 | 가송동층 | 가송동층 | ||

| 동화치층 | 적색이암층 | 적색이암층 | ||

| 알코스질사암층 | 알코스질사암층 | |||

; 예안도폭(1963)에 제시된 대구지방 및 안동·영양지방(영양 소분지)의 지층 대비표[1]

| 층군 | 대구지방의 경상계 지층 | 안동·영양지방의 경상계 지층 | |

|---|---|---|---|

| 신라층군 | 하양층군 | 대구층 (Kt) | 도계동층 (Kt) |

| 학봉빈암층 (Kkb) | 오십봉층 (Kcho) | ||

| 신라 역암층 (Ksg) | 청량산층 (Kcho) | ||

| 낙동층군 | 칠곡층 (Kcg) | 가송동층 (Kg) | |

| 신동층군 | 진주층 (Knj) | ||

| 하산동층 (Knh) | 동화치층 (Kd) | ||

| 낙동층 (Knk) | |||

| 울련산층 (Ku) | |||

| 층군 | 왜관, 대구지역 | 일월산지역 | 영해, 영덕지역 | 층군 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 신 라 통 | 하 양 층 군 | 대구층 | 도계동층 | 신 라 통 | |

| 학봉산 분암층 | 오십봉층 | 입봉 분암층 | |||

| 신라 역암층 | 청량산층 | 신양동층 | |||

| 낙 동 통 | 칠곡층 | 가송동층 | 오천동층 | ||

| 신 동 층 군 | 진주층 | ||||

| 하산동층 | 동화치층 | ||||

| 낙동층 | 울련산층 | 경정동층 | 낙동통 | ||

4. 2. 1. 팔공산 이북 및 안동시 이남 지역

후평동층은 일직층 상부의 지층으로, 군위군 부계면에서 의성군 우보면과 의성읍, 단촌면을 지나 안동 단층 바로 남쪽 남선면 외하리 부근까지 이어진다.[1] 후평동층은 호수 수위가 시기별로 상승 또는 하강하는 호수 환경에서 비교적 느리게 퇴적되었다고 해석된다.[1] 천지도폭과 군위, 대율도폭 지역에서 후평동층은 구미동층원과 상부의 구계동층원으로 구분된다. 후평동층 구미동층원에서 산출된 방산충 화석을 포함하는 처트편(片)들은 일본 남서부의 미노-탐바대(≈지치부 대)의 쥐라기 부가체에서 기원한 것으로 보고되었다.[52]점곡층은 후평동층 상부의 지층으로, 의성군 점곡면에서 이름이 유래되었다. 점곡층 하부와 중부는 유량과 유속의 증가로 인해 하도 주변의 미고결된 세립의 퇴적물들이 입도가 굵은 층 내에 보존된 것으로 생각되며, 사질 퇴적물들이 측방 또는 하류 방향으로 이동하고, 유량 증가로 인하여 판상류에 의해 퇴적되었을 것으로 생각된다. 점곡층 상부는 하도의 주변에 형성된 환원성 호수 환경에서 퇴적되었을 것으로 해석된다.[53] 점곡층의 최대 퇴적 시기는 1억 5백만 년 전(105 Ma)으로 이는 함안층의 최대 퇴적 시기인 1억 6백만 년(106 Ma)과 유사하다. 단, 퇴적층의 최대 퇴적 시기는 그 퇴적층이 퇴적되었을 가능성이 있는 가장 오래된 시기를 뜻하는 것이기 때문에 이 결과 자체가 두 층이 같은 시기에 퇴적되었다는 증거가 되지는 않는다.[1]

동화치층은 안동시 동부 지역에 일직층, 점곡층, 사곡층 같은 하양층군의 다른 지층과는 떨어져 독립적으로 분포하는 지층이다. 중평동 지질도폭(1970)에서 낙동층, 연화동층에 대비되는 것이라 하였으나 확실치 않다. 지질도 상으로 영양군 수비면에서 나타나기 시작하여 일월산과 봉화군 재산면 동면리를 지나 재산면 현동리에서 태곡 단층에 의해 변위되고, 청량산을 끼고 돌아 명호면 일대에서 주향이 동-서에서 (반시계방향으로) 북북서-남남동으로 바뀌어 도산면 태자리를 지나 예안면 태곡리에서 태곡 단층에 의해 한번 더 변위된다. 이후 예안면 미질리에서 남동으로 연장되어 임동면 중평리를 지나 청송군 진보면 부곡리까지 길게 이어진다.[1] 예안도폭(1963)과 중평동도폭(1970)에서 동화치층 하부는 알코스질사암층(Kds)으로, 동화치층 상부는 적색 이암층(Kdn)으로 구분하며, 안동시 동부 지역(임동면, 예안면)에서 경상 누층군의 기저를 형성하고 있다.[60][1]

가송동층은 동화치층(Kd) 상위의 지층이다. 하위의 동화치층과 비슷하게 안동시 동부와 청량산 주위에 좁고 길게 분포한다. 지층명은 안동시 도산면 가송리에서 유래되었다.

청량산층은 가송동층 상위의 지층이다. 영양군과 그 주변에 위로 굽은 말굽자석 모양으로 발달한다. 대개 하부의 청량산층원과 상부의 오십봉층원으로 나누어진다.

4. 2. 2. 팔공산-경산 이남 지역

경상 분지 팔공산-경산 이남 지역에서는 하양층군의 최하위 층군으로 칠곡층한국어이 존재한다. 칠곡층한국어 상부에는 청룡사 현무암이 협재되어 있으며, 여기서 쇄설성 저어콘의 SHRIMP U-Pb 연대측정을 통해 의 연령이 구해졌다.[1] 칠곡층한국어에서 분리된 쇄설성 저어콘의 U-Pb 가중평균연대는 108.7Ma를 보인다.[1] 이를 통해 칠곡층한국어은 백악기 전기 알비절(Albian; 99.6-112.0 Ma) 초기에 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.칠곡층한국어과 함안층 사이에는 신라 역암층이 퇴적되어 있다. 신라 역암층은 주로 화산암력으로 구성되어 있으며, 현무암, 안산암 및 조면암 외에 편마암, 규암, 화강암, 셰일 등 여러 종류의 역들로 구성되어 있다.[66] 경상남도 사천시까지 북북동 주향으로 발달한다.[1]

신라 역암층의 화산역암에 대한 전암 K-Ar 연대측정 결과는 7200만~8500만년이며, 각섬석에 대한 40Ar/39Ar 연대측정 결과는 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 113.4Ma 및 113.6Ma를 나타낸다.[67] 신라 역암층 기질부의 저어콘들로부터 구한 SHRIMP U-Pb 최소 연령은 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 110.4Ma 로 해석된다.[1] 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연대측정에 의한 신라 역암층 최고 퇴적 시기는 107.2Ma로 보고되었다.[1]

대구광역시 북구에는 학봉 현무암이 소규모로 분포한다. 학봉 현무암은 대구광역시 북구 노곡동, 조야동, 침산동, 산격동, 동·서변동, 무태동 일대에서 약 20 km에 걸쳐 북동-남서 방향으로 신라 역암층과 대구층 사이에 분포한다.

대구광역시를 중심으로 동쪽 영천시, 경주시에는 대구층이 넓게 분포한다.[1] 대구층은 1928년 대구, 영천, 경주도폭에서 정의되었으며, 1929년 경주도폭과 영천도폭에서 채약산 분암층을 기준으로 상·하위의 지층을 각각 건천리층과 대구층으로 구분하였다.[1] 대구광역시 도심부 지역은 대부분 대구층으로 구성되어 있다. 대구층의 퇴적 시기는 백악기 후기인 알비안(Albian; 99.6-112.0 Ma)에 해당될 것이다.[68]

함안층은 하양층군의 상부에 해당하며, 붉은색의 이암과 얇은 층의 판상 사암 내지 실트스톤이 나타나는 층준부터 진동층의 암회색 내지 흑색 이암이 나타나기 시작하는 층준까지로 설정되어 있다.[74] 함안층의 퇴적 시작 시기는 신라 역암층 퇴적 이후이며, 종료 시기는 구산동 응회암이 분출한 96~97 Ma 전이다.[1] 함안층에서 분리한 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연대에 근거한 함안층의 최대 퇴적 시기는 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 103.5Ma이다.[1] 1969년 경상남도 함안군 칠원읍에 분포하는 함안층에서 국내 최초로 새발자국 화석이 보고되었으며, ''Koreanaornis hamanensis''로 명명되었다.[75]

진동층은 함안층 상위의 하양층군 최상부 지층이다. 두께는 2,000여 m이며, 백악기 말 화성 활동에 의해 혼펠스화 되어 있다. 경상남도 고성군 하이면 덕명리 (고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지)를 포함한 여러 지역에서 다수의 공룡 발자국이 보고되어, 한국의 백악기 지층 중 가장 대표적인 공룡 발자국의 산출 지층으로 알려져 있다. 지질시대는 세노마눔절(Cenomanian; 93.5-99.6 Ma)에서 상파뉴절(Campanian; 70.6-83.5 Ma)에 이른다. 퇴적 시기는 96~97 Ma (또는 99 Ma)에 시작해 80 Ma (또는 82 Ma) 까지 약 1500만년 동안 지속되었다.[1] 그러나 달성군 현풍읍-창녕군 부곡면 지역에 분포하는 진동층을 정합으로 피복하는 응회암 및 화산력응회암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대는 약 96-97 Ma를 보여주기도 하였다.[78]

반야월층은 함안층 상위의 지층으로, 층서상 대구층 상부에 해당한다. 지층의 이름은 대구광역시 동구 반야월 지역에서 유래되었다. 최대 퇴적 시기를 9600만 년 전으로 제한할 수 있다.[1]

자인층은 경산시 자인면을 중심으로 분포하며, 건천리층과 대구층 최상부 일부를 포함한다. 채약산 분암층이 없는 곳에서는 대구층 최상부의 흑색 셰일층과 건천리층의 흑색 셰일이 유사해 둘을 구분하기 어렵다. 따라서 반야월층 상위에 있는 흑색 셰일대를 자인층으로 정하였다.

건천리층은 채약산 분암층 상위의 지층으로, 흑색과 암회색의 셰일 및 실트스톤으로 구성된다. 경주시 건천읍을 중심으로 분포하며 두께는 약 800 m이다.

4. 2. 3. 영양 소분지 (안동시 동부-영양군-청송군-영덕군)

'''동화치층'''(Kd; Kyeongsang supergroup hayang group Donghwachi formation, 東花峙層)은 안동시 동부 지역에 일직층, 점곡층, 사곡층 같은 하양층군의 다른 지층과는 떨어져 독립적으로 분포하는 지층이다. 중평동 지질도폭(1970)에서 낙동층, 연화동층에 대비되는 것이라 하였으나 확실치 않다. 지질도 상으로 영양군 수비면에서 나타나기 시작하여 일월산과 봉화군 재산면 동면리를 지나 현동리에서 태곡 단층에 의해 변위되고, 청량산을 끼고 돌아 명호면 일대에서 주향이 동-서에서 (반시계방향으로) 북북서-남남동으로 바뀌어 도산면 태자리를 지나 예안면 태곡리에서 태곡 단층에 의해 한번 더 변위된다. 이후 예안면 미질리에서 남동으로 연장되어 임동면 중평리를 지나 청송군 진보면 부곡리까지 길게 이어진다.[1] 예안도폭(1963)과 중평동도폭(1970)에서 동화치층 하부는 알코스질사암층(Kds)으로, 동화치층 상부는 적색 이암층(Kdn)으로 구분하며, 안동시 동부 지역(임동면, 예안면)에서 경상 누층군의 기저를 형성하고 있다.[60][1]'''가송동층'''(Kg; Kyeongsang supergroup hayang group Gasongdong formation, 佳松洞層)은 동화지층(Kd) 상위의 지층이다. 하위의 동화지층과 비슷하게 안동시 동부와 청량산 주위에 좁고 길게 분포한다. 지층명은 안동시 도산면 가송리에서 유래되었다.

'''청량산층'''(Kcho, Kchc; Kyeongsang supergroup sila group Cheongnyangsan formation, 淸凉山層)은 가송동층 상위의 지층이다. 영양군과 그 주변에 위로 굽은 말굽자석 모양으로 발달한다. 대개 하부의 '''청량산층원'''(Kchc; Kyeongsang supergroup sila group Cheongnyangsan formation under cheongnyangsan member)과 상부의 '''오십봉층원'''(Kchc; Kyeongsang supergroup sila group Cheongnyangsan formation upper oshib-peak member)으로 나누어진다.

; 영양소분지 일대 경상 누층군 지층대비표[1][62][63]

| 도폭 | 예안도폭 | 도계동도폭 | 평해도폭 | 중평동도폭 | 영양도폭 | 영해도폭 | 청송도폭 | 영덕도폭 | 청하도폭 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 불국사통 | 화강암 (Dgr) | 각력질안산암 (Kba) | 화강암 (Dgr) | 화강암 (Kgr) | |||||

| 신라통 | 도계동층 (Mt) | 도계동층 (Mt) | 도계동층 (Mt) | 녹색 사암층 (Kgs) | 입봉 반암층 (Dr) | ||||

| 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 청량산층 (Mch) | 오천동층 (Dg) | 적색 사암층 (Krs) | 신양동층 (Ds) 오천동층 (Dg) | 지경동 화산암류 (Kg) | |

| 낙동통 | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 가송동층 (Mg) | 경정동층 (Dk) | 가송동층 (Kch) | ||

| 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 동화치층 (Md) | 알코스사암층 (Ka) | ||||

| 울련산층 (Mu) | 울련산층 (Mu) | 울련산층 (Mu) |

; 중평동 및 예안도폭에 제시된 경상 누층군 지층대비표[1][64]

| 지질 시대 | 층군 | 지층명 | ||

|---|---|---|---|---|

| 예안도폭 (1963) | 중평동도폭 (1970) | |||

| 중생대 백악기 | 신라층군 | 도계동층 | 도계동층 | |

| 청량산층군 | 오십봉층 | 청량산층 | ||

| 청량산층 | ||||

| 낙동층군 | 가송동층 | 가송동층 | ||

| 동화치층 | 적색이암층 | 적색이암층 | ||

| 알코스질사암층 | 알코스질사암층 | |||

; 예안도폭(1963)에 제시된 대구지방 및 안동·영양지방(영양 소분지)의 지층 대비표[1]

| 층군 | 대구지방의 경상계 지층 | 안동·영양지방의 경상계 지층 | |

|---|---|---|---|

| 신라층군 | 하양층군 | 대구층 (Kt) | 도계동층 (Kt) |

| 학봉빈암층 (Kkb) | 오십봉층 (Kcho) | ||

| 신라 역암층 (Ksg) | 청량산층 (Kcho) | ||

| 낙동층군 | 칠곡층 (Kcg) | 가송동층 (Kg) | |

| 신동층군 | 진주층 (Knj) | ||

| 하산동층 (Knh) | 동화치층 (Kd) | ||

| 낙동층 (Knk) | |||

| 울련산층 (Ku) | |||

| 층군 | 왜관, 대구지역 | 일월산지역 | 영해, 영덕지역 | 층군 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 신 라 통 | 하 양 층 군 | 대구층 | 도계동층 | 신 라 통 | |

| 학봉산 분암층 | 오십봉층 | 입봉 분암층 | |||

| 신라 역암층 | 청량산층 | 신양동층 | |||

| 낙 동 통 | 칠곡층 | 가송동층 | 오천동층 | ||

| 신 동 층 군 | 진주층 | ||||

| 하산동층 | 동화치층 | ||||

| 낙동층 | 울련산층 | 경정동층 | 낙동통 | ||

4. 3. 유천층군

유천층군은 경상 누층군의 최상부 지층으로, 하부의 하양층군과 광역적인 경사 부정합 관계를 이루고 있으며,[79][80] 주로 경상남도 동부 및 남해안 지역에 분포한다.[81] 화성 쇄설물과 화산암류를 포함하고 있으며 그 두께는 2,000m에 달한다.[82][83] 지층의 이름은 경상북도 청도군의 유천 마을에서 유래되었다.[1]

백악기가 끝날 무렵 안산암질 및 유문암질 마그마에 의해 여러 곳에서 화산 작용이 일어나 주왕산을 만들었다. 주왕산과 그 주변 청송군, 영덕군, 포항시 일대 지역에서는 입봉 안산암, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암과 너구동층, 무포산 응회암 순서로 형성되었다. 주왕산 응회암은 냉각에 따른 절리에 의해 주상절리와 절벽, 협곡, 동굴과 폭포 등의 수많은 지질 명소를 가진다.[84]

청송군 주왕산에서 포항시 북부 내연산에 이르는 유천층군 화산암류는 청송도폭(1973)에서 불국사층군 각력질안산암, 도평도폭(1973)에서 경상계 안산암질암, 청하도폭(1968)에서 신라층군 보경사반암류로 명명되었으나 이후 입봉 안산암층, 지품 화산암층, 내연산 응회암, 주왕산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암으로 세분되었다.

과거의 유천층군 분류는 다음과 같다.

- 불국사층군 각력질 안산암(Kba; Kyeongsang supergroup Yucheon group breccia andesite, 角礫質 安山巖): 주왕산국립공원의 태행산(933.1 m), 금은광이(812.4 m), 무포산(717.5 m) 일대에 북북서 방향으로 넓게 분포한다. 암석은 담회색, 담홍색 또는 암회색 등을 띠며 안산암은 관입 각력(Intrusive breccia)을 포함하고 사장석, 녹렴석, 녹니석, 견운모, 자철석 등으로 구성된다.[1]

- 경상계 안산암질암(Kan; Kyeongsang supergroup Yucheon group andesite rock, 安山巖質巖): 청송군 주왕산면 라리와 내룡리, 포항시 죽장면 하옥리 일대에 분포하며 각력질 안산암, 괴상 안산암, 반상(斑狀) 안산암을 대충 뭉뚱그려 안산암으로 지칭했다.

- 신라층군 보경사 분암류(Kb; Kyeongsang supergroup Sila group Bogyeongsa pophyrite, 寶鏡寺玢巖類): 포항시 보경사 북서부의 내연산(711.3 m), 천령산(774.8 m), 동대산(792.4 m) 일대 산악 지대에 넓게 분포하는 암석으로 고산 지대를 형성하며 계곡은 침식되어 깊은 계곡을 이루고 곳곳에 폭포도 있다. 이 암석은 주로 암녹색 분암으로 구성되고 각력을 함유하고 있어 화산 각력암의 양상을 지닌 것도 있다. 석기(石基)는 암녹색이며 여기에 백색 장석 반정(斑晶)이 많이 있다. 본 암석은 천령산 부근에서 가송동층 하부 청계리층원을 관입하고 포항시 송라면 대전리에서는 가송동층 상부 도천리층원을 관입한다. 본 암석에는 절리가 많이 발달해 있으며 현미경 하에서 사장석, 석영, 녹렴석, 견운모로 구성된다.[1]

오늘날의 유천층군 분류는 다음과 같다.

- 입봉 분암층(Kdr; Kyeongsang supergroup Ipbong porphyrite) 또는 입봉 안산암층: 화산암류 중에서 최하부에 해당하며 신양동층을 부정합으로 피복하고 지품 화산암층에 의해 덮인다. 영덕도폭(1937)에 의하면 신라통(신라층군) 최상부에 해당하며 용암과 응회암의 호층으로 구성되고 드물게 흑색 셰일과 각력암을 협재하며, 250 m 이상의 두께를 가진다.[85] 주왕산국립공원 동부에서는 전반적으로 하부에서 응회암으로 구성되고 상부에서 용암들로 구성되지만 용암이 훨씬 우세하고 두께 100 m 이하로서 얇은 편이다. 영덕군 지품면 송천리에서는 비반상(非斑狀) 안산암 용암으로만 구성된다. 응회암은 녹회색을 띠고 대체로 5~10 mm 내외의 암편과 부석을 다량 함유하며, 대부분 층리의 발달이 없이 괴상을 나타낸다.[1]

- 지품 화산암층: 유문암질 응회암 및 용암으로 구성되고 응회질 사암, 유리쇄설암(hyaloclastite), 응회질 역암과 안산암 용암을 협재한다. 이 암층은 전체적으로 지품면 송천리에서 최고 550 m로 가장 두껍고 측방으로 얇아지는 렌즈상 분포를 보인다.[1]

- 내연산 응회암: 주왕산 남동부에 분포하며 포항 보경사로 이어진다. 내연산 응회암은 남동부에서 폭발성 분출에 의해 대부분 화쇄류로 북서 방향으로 이동하여 주왕산 근처에도 모였다.[1]

- 주왕산 응회암: 대부분 주왕산국립공원 내에 분포하며, 주왕산 응회암은 능선부에서 너구동층과 무포산 응회암층에 의해 덮이기 때문에 불규칙하게 8자 모양으로 분포한다. 주왕산 응회암은 그 동쪽 경계부에서부터 서쪽으로 10.5 km, 태행산으로부터 남쪽으로 13 km에 걸쳐 산출되며 너구동층에 의해 덮이고 최고 350 m의 두께를 가진다. 그 공급지는 주 분포지로부터 남동쪽에 위치하는 것으로 알려지고 있다. 주왕산 응회암은 대부분 매우 높은 온도의 유문암질 마그마로부터 분출되어 굳어진 용결 회류응회암에 속한다.[1][86][87]

- 너구동층: 주왕산응회암 위에 놓이고 무포산응회암에 의해 덮인다. 너구동층은 응회질의 이암, 쳐트, 셰일, 사암과 역암으로 구성되는 퇴적암층과 반상 안산암 용암층으로 구성되며, 북서쪽으로 가면서 퇴적층이 두꺼워지고 남동쪽으로 가면서 용암층이 두꺼워진다. 이 층은 대체로 고도 500 m 에 위치하며, 청송읍 월외리 너구동마을에서 최고 두께 200 m이고 남동쪽으로 갈수록 점차 얇아지며 동쪽으로 갈수록 10 m 이하로 급격히 얇아진다. 이는 동쪽에서 이전에 형성된 화산체에 의해 지형적으로 높은 지대였음을 시사한다.[1]

- 무포산 응회암: 너구동층과 내연산 응회암, 입봉 안산암층을 덮는다. 두께는 대둔산에서 350 m이고 왕거암에서 290 m이다. 유문암질 응회암에 속하며, 분출시기가 67.08±0.96 Ma을 나타낸다.[1][88]

- 부남암주(府南巖柱, Bunam Stock): 청송군 부남면 북서부 홍원리-구천리 일대에 분포하는 심성암체로 길이 9.4 km, 너비 4.8 km의 크기를 갖고 그 면적이 100 km2 이하로 조립질화강암, 섬록암, 화강섬록암, 세립질화강암 등 여러 암상으로 혼합되어 있다. 이 암석은 기존의 청송 및 도평 지질도폭(1973)에서 백악기의 흑운모 화강암으로 명명되었다. 주변의 하양층군 퇴적암들은 열변성에 의한 혼펠스를 나타낸다. U-Pb 연대측정 결과 가장 젊은 연령은 백악기 후세 상파뉴절을 지시하는 75.75 ± 0.72 Ma이다.[1]

유천층군에 해당하는 지질 명소는 다음과 같다.

- 청송군 주왕산면 상의리 산 24 (N 36°24'00.95", E 129°08'55.05")의 주왕산 기암단애는 주방천 계곡에 위치한 봉우리로 층서상 유문암질 용결 회류응회암으로 구성된 주왕산 응회암에 속한다. 암체의 수축으로 인해 수직 방향의 절리를 따라 침식이 이루어졌고 현재의 단애를 이루고 있다. 대전사 방향에서 바라볼 때 사람의 손가락을 모아 하늘로 향한 형상을 보이며 크게 7개의 봉우리로 구성된다.

- 청송군 주왕산면 상의리 산 6-1 (N 36°23'53.46", E 129°09'35.85")의 주왕산 급수대 주상절리는 주왕산 응회암의 용결 회류응회암으로 구성되어 있으며 주방천 계곡의 산책로를 따라 대전사에서 약 3 km 지점에 위치하는 응회암질 단애이다. 급수대는 주왕산의 많은 응회암질 단애들 중 주상절리가 가장 뚜렷하게 발달하며 수직의 다양한 형태의 주상절리와 수직절리를 관찰할 수 있다.

- 청송군 부남면 구천리 산 12 (N 36°18'49.50", E 129°06'48.41")의 병암 화강암 단애는 부남암주 중 세립질화강암으로 구성된 지역에 위치하며 곡류하는 용두천변에서 단열대를 따라 풍화와 침식을 받아 수직의 단애가 형성된 곳이다.

- 영덕군 달산면 옥계리 옥계 계곡의 지질은 내연산 응회암, 너구동층, 무포산 응회암 순으로 구성되고 유문암과 섬록암이 소규모로 관입한다. 대서천은 북북동 주향의 삼포 단층을 따라 거의 직류 하천을 이룬다.

- 관입 석영 안산암질 각력암(Kidb; intrusive desite breccia) 또는 최정산 각력암체: 대구광역시 달성군 가창면의 최정산(906.2 m)을 중심으로 반경 8 km 에 달하는 큰 암체를 형성하고 있으며 화산 작용과 밀접한 관계가 있다. 이 암체(巖體)는 앞산 주변에서는 하양층군 반야월층과 관입 접촉하고 있으나 최정산 남쪽에서는 화강반암류(Kqp)에 의해 관입당해 있다. 앞산 주변의 퇴적암과의 관입 접촉부에서도 지질 구조적으로 약한 선을 따라 관입한 화강반암과 규장암(Kfl)과 관입 접촉 관계를 가진다. 그리고 본 암체는 중심부인 가창호 주변에서 석영몬조나이트(Kqm)에 의해 관입당했다. 즉 화강암류를 비롯한 산성 암맥(巖脈)들은 최정산 각력암체의 주변부에서 환상(環狀) 암맥(ring dike)과 같은 외양을 형성하고 있다. 전체적으로 종합해 보면 최정산 각력암체의 중심부에 관입한 석영몬조나이트를 핵으로 하여 돔(dome)의 구조를 이루고 있으며 최정산 각력암체가 화산의 뿌리였던 것으로 보인다. 월촌-본리동 일대에 분포하는 화산암층(규장암류)는 최정산 각력암체의 화도(火道)로부터 분출된 것이다. 최정산 각력암체의 관입 안산암질 각력암은 대체로 회녹색을 띠나 곳에 따라 암녹색을 띠기도 한다. 본 암석은 풍화에 대한 저항력이 강해 높은 산지와 험준한 절벽을 형성한다. 본 암체의 중앙부에 있는 각력암은 석영 안산반암질 각력암이나 그 주변부에는 안산암질 각력암 등이 분포한다. 대체로 동심원 모양으로 나타나는 암질의 차이는 화산의 뿌리에 충전한 각력암의 관입이 한 시기에 국한된 것이 아니라 여러 번 있었음을 의미한다. 실제로 가장 후기의 것으로 믿어지는 석영 안산암질 각력암 중의 각력 중 다른 안산암질 각력암의 암편(巖片)들이 발견된다. 이러한 사실은 각력암의 생성이 2회 이상 있었다는 사실을 지시한다.[1]

- 유동 안산암질 각력암(Kfab; flow andesitic breccia): 대구광역시 달성군 비슬산 부근, 옥포읍 반송리 남동부와 가창면 정대리 남서부에 국지적으로 분포하는 각력암이다. 이것이 관입 각력암(intrusive breccia)인가 또는 유동 각력암(flow breccia)인가에 대해서는 확언할 수 없으나 최정산 각력암체 부근에 분포하고 있고 본 암 중에 유동(流動) 구조가 발달되어 있는 것으로 보아 최정산 각력암체의 분포 지역이 분화구로 추정할 경우 그로부터 유출된 유동 각력암으로 보인다. 그리고 암질에 있어서 최정산 각력암체의 주변부에 분포하는 관입 안산암질 각력암과 유사하므로 그와 밀접한 관계를 갖는 것으로서 그와 동일한 시기인 것으로 보인다. 즉 본 암석은 최정산 각력암체의 안쪽에 분포하는 관입 석영 안산암질 각력암의 관입 시기보다 전에 있었던 화산 활동에 의해 생성된 암석이다. 이러한 화산 활동이 최소한 하양층군 상부 함안층과 반야월층보다 나중에 있었던 것은 확실하다. 본 암석은 흑갈색 내지 암녹색을 띠며 풍화에 대한 저항력이 강하여 고산 지역에 분포한다. 암편(巖片)은 장축 5 cm 내외의 것들이 많으며 원도(圓度)가 비교적 발달되어 관입 석영 안산암질 각력암과 쉽게 구별된다.[1]

- 자양산층(Kja; Kyeongsang supergroup Jayangsan formation, 紫陽山層): 청도군의 자양산(308.1 m) 일대에 소규모 분포하는 퇴적암 지층이다. 본 층의 퇴적암류는 역암, 사암, 응회암질셰일 등으로 구성되고 다량의 화산 물질들을 포함한다. 역암과 사암은 갈색을, 셰일은 자색(赭色)과 회백색을 띤다. 본 층의 주요 구성 암석인 화산암류는 안산암질 집괴암, 치밀안산암 등으로 구성된다. 자양산층은 하양층군에 속하는 자인층과 완전 분리되어 분포하나 경산 지질도폭에서는 다음과 같은 이유로 양자간의 관계를 부정합으로 간주하였다.[1]

- (1) 자양산층의 퇴적암류는 극히 조립질로서 퇴적 환경의 변화를 지시한다.

- (2) 경상 누층군 중에서 가장 심한 화산 작용을 수반하고 있다.

- 주산안산암질암(Kjan; Kyeongsang supergroup Yucheon group Jusan andesite rock, 主山安山巖質巖) 또는 주사산안산암질암(Kan; Kyeongsang supergroup Yucheon group Jusasan andesite rock, 硃砂山安山巖質巖): 청도군, 경주시 산내면, 밀양시, 부산광역시, 김해시, 창원시 일대에 광범위하게 분포하는 안산암질 화산암류이다. 명칭은 1927년 경주 지질도폭을 작성한 타테이와 이와오가 경주시 건천읍 소재 주사산(565.8 m)을 표식지로 하여 '''주사산 분암층'''이라 명명하였다가 1963년 마산 지질도폭 조사 당시 이에 대비되는 화산암을 마산도폭 지역에 소재한 주산(主山)을 표식지로 하여 주산안산암질암이라 명명한 데서 유래한다.

- 유천층군 유문석영안산암(Krb, Kyeongsang supergroup Yucheon group rhyolite-quartz andesite, 流紋石英安山巖): 울산광역시 울주군 두동면 동부 지역에 소규모 분포하는 화산암류이다. 언양도폭에 의하면 암회색 내지 암흑색으로 안산암질암류와 유사한 암상을 보이나 석영과 자갈색(赭褐色)의 중립 내지 조립의 장석 반정, 그리고 불규칙한 화산력을 포함하고 응회질 집괴암을 협재하기도 한다. 본 암은 대구층을 관입하고 화강섬록암에 의해 관입당했다.

- 치술령 화산암(Chisulryoung Volcanic Formation): 울산광역시 서부 치술령 지역에 분포하는 화산암 지층으로 500 m 두께의 규산화산쇄설암류로 구성되고 지역적으로 퇴적암이 협재된다. 칼륨-아르곤 연대 측정 결과 척과리 화강섬록암(87.9±6.3 Ma) 관입 이전에 분출한 것과 가대리 화강암(63.9±1.8 Ma) 이전에 분출한 화산암으로 구성된 것으로 밝혀졌다. 따라서 첫번째 화산작용은 백악기 후기 상파뉴절(Campainan) 이전에, 두번째 화산작용은 마스트리흐트절 또는 팔레오세 이전에 발생하였다.[89]

- 유천층군 원효산함각력안산반암(Kwba; Kyeongsang supergroup Yucheon group Wonhyosan brecciated andesite porphyry, 元曉山含角礫安山斑巖): 양산시 평산동의 원효산과 천성산(920.2 m)을 중심으로 양산시 상북면 석계리, 부산광역시 기장군 장안읍 장안리와 기룡리, 용소리, 삼각산(468.6 m), 양산시 용당동과 삼호동, 울주군 온양읍 운화리 경계에 위치한 대운산(742.6 m) 일대에 분포하는 암석이다. 본 암은 주산안산암질암의 분출 후 주산안산암질암을 덮고 있으며 불국사 화강암류에 의해 관입당했다. 대운산 부근에서 관찰한 바에 따르면 본 암석의 두께는 650 m 이상에 달할 것으로 측정된다.[1] 기장군 장안읍 장안리에는 본 암석 분포지에 장안사계곡이 발달하며 안산암, 안산암질 화산각력암, 반상 안산암, 치밀안산암, 데사이트 등의 다양한 암석들로 구성되고 대부분 반상 조직을 보인다.

- 유천층군 운문사유문암질암류(Kyeongsang supergroup Yucheon group Unmunsa rhyolitic rocks, 雲門寺流紋巖質巖類): 운문산을 중심으로 청도군, 밀양시 동부 지역에 분포하는 유문암질암류이다. 암상과 화학 성분에 의해 아래로부터 응회각력암, 석영안산암질 회류응회암, 유문암질 강하응회암, 유문암질 회류응회암, 화제리층, 강하응회암, 유문석영안산암질 회류응회암 그리고 유문암으로 구분된다.

- 운문사유문암질암류 응회각력암(Ktb; Unmunsa rhyolitic rocks tuff-breccia, 角礫凝灰巖): 양산시 원동면 내포리 동부 산지 지역에 소규모 분포하며 주사산안산암질암류 밀양안산암 상위에 놓이고 석영안산암질 회류응회암에 의해 덮인다. 안산암을 다량 함유한다.

- 운문사유문암질암류 석영안산암질 회류응회암(Kdft; Unmunsa rhyolitic rocks dacitic ash-flow tuff, 石英安山巖質 灰流凝灰巖): 양산시 원동면 내포리 동부 계곡과 화제리 북부 능선에 분포하며 밀양안산암 혹은 응회각력암을 덮고 불국사 화강암류에 의해 관입당했다. 본 암은 암회색으로서 유백색의 사장석립(粒)과 흑색 암편(巖片)을 다량 함유한다.

- 운문사유문암질암류 유문암질 강하응회암(Krt; Unmunsa rhyolitic rocks rhyolitic fallout tuff, 流紋巖質 降下凝灰巖): 김해시 상동면 감노리 남쪽 능선부, 원동면 용당리와 내포리 일부 지역에 소규모 분포하며 밀양안산암, 주사산안산암질암류 안산암질 라필리 응회암, 운문사유문암질암류 석영안산암질 회류응회암 상위에 놓이고 토곡산(855.3 m) 능선부에서 유문암에 의해 관입당했다. 본 암은 담갈색, 담녹회색 혹은 회색을 띠며 세립 및 조립응회암과 라필리 응회암이 교호되어 층리를 발달시킨다. 본 층에서 입도의 변화가 세립에서 조립, 라필리로 변하는 역점이층리가 관찰된다.

- 운문사유문암질암류 유문암질 회류응회암(Krft; Unmunsa rhyolitic rocks rhyolitic ash-flow tuff, 流紋巖質 灰流凝灰巖): 김해시 생림면과 상동면의 사명산-무척산(702.2 m)과 여차리, 양산시 원동면 용당리와 내포리 토곡산, 서룡리 동부, 삼랑진읍 행곡리 남동부 지역에 넓게 분포하며 유문암질 강하응회암과 주사산안산암질암류 안산암질 라필리 응회암, 밀양안산암과 정각산층 상위에 놓이고 강하응회암에 의해 덮인다. 본 암은 대개 회색을 띠며 하부는 담녹회색을 띠는 곳도 있다.

- 운문사유문암질암류 화제리층(Khw; Unmunsa rhyolitic rocks Hwajeri formation, 花濟里層): 양산시 원동면 화제리 북서부와 동부에 분포하며 유문암질 회류응회암 상위에 놓이고 유문암과 세립화강섬록암에 의해 관입당했다. 본 층은 주로 자색 응회질셰일, 사암, 역암과 담녹회색 응회질사암으로 구성되고 응회암을 협재한다. 자색의 퇴적암은 화제리 동부에 분포하고 셰일만 있는 곳에서는 층리가 없는 괴상(塊狀)이며 사암, 역암과 호층인 곳에서는 층리가 발달한다. 담녹회색 응회질사암은 화제리 북쪽 능선부에 분포하며 점이층리가 발달한다.

- 운문사유문암질암류 강하응회암(Kt; Unmunsa rhyolitic rocks fallout tuff, 降下凝灰巖): 밀양시 삼랑진읍 삼랑리에서 송지리, 검세리에 이르는 지역과 신불암고개, 천태산(630.9 m) 산정부 지역에 분포하며 유문암질 회류응회암 상위에 유문석영안산암질 회류응회암 하위에 놓인다. 본 암은 응회암과 라필리 응회암이 교호되어 층리를 발달시키며 이 층리는 대체로 북동 30°~북서 80°의 주향에 북쪽으로 12~30°경사한다.

- 운문사유문암질암류 유문석영안산암질 회류응회암(Krdft; rhyodacitic ash-flow tuff, 流紋石英安山巖質 灰流凝灰巖): 밀양시 삼랑진읍 용전리, 우곡리, 행곡리 서부, 구천산(640.1 m) 일대에 분포하며 강하응회암 상위에 놓이고 유문암과 불국사 화강암류 세립화강섬록암에 의해 관입당했다. 본 암은 담홍회색을 띠고 신선한 면에서 회색을 띤다.

- 운문사유문암질암류 유문암(Krh; Unmunsa rhyolitic rocks rhyolite, 流紋巖): 전술한 암석들을 모두 관입하는 유문암이다.

- 팔룡산 응회암(Kpt; Kyeongsang supergroup Yuchoen group Palryongsan tuff, 八龍山 凝灰巖): 창원시 마산회원구 봉암동의 팔룡산, 김해시 진영읍과 한림면, 생림면 북서부, 밀양시 초동면과 하남읍 일부 지역에 분포한다.

- 마산도폭(1963)에 의하면 신라통의 최후 암석이며 북동 방향의 마산 향사축부에 주 분포를 나타내고 쐐기 모양으로 팔룡산 부근에서는 협소하나 진영읍 일대에서 광범위하게 분포하여 평야를 형성하고 의창구 북면 월백리와 신촌리에도 분포한다. 주로 녹색의 응회암과 각력질 응회암으로 구성되고 풍화된 면은 백색을 띠며 진영읍에서는 담회색의 층리가 정연한 응회질이암 및 셰일층을 협재하고 백월산 부근 월백리 계곡에서는 이암, 셰일 및 회녹색 알코스사암층을 협재한다.[90]

- 김해도폭(1964)에 의하면 진동층을 정합으로 덮으며 각력질 응회암을 주로 하는 하부층(tb)과 응회질사암을 주로 하는 상부층(Kpt)으로 구별된다. 하부층은 대체로 (담)회색을 띠고 녹색 또는 담홍색으로 변하는 부분도 있으며 김해시 진영읍 본산리와 봉화산(140.7 m), 한림면 장방리에 분포한다. 상부층은 주로 응회질사암으로 구성되며 응회암, 역암, 이회암, 이암 등도 수반되고 이들은 서로 호층을 이룬다. 상부층은 김해시 생림면 생림리와 봉림리, 주촌면 망덕리, 명법동 등지에 분포한다. 본 층의 상부에는 녹색각력암이 정합으로 놓인다. 본 층의 주향과 경사는 생림면 부근에서 북서 40~70°, 북동 20~30°이며 주촌면에서는 불규칙하나 대체로 북동 40~50°및 북서 12~27°를 보인다. 본 층의 하한이 나타나지 않으나 하부층은 150, 상부층은 360 m 이상의 두께를 가진다.

- 영산도폭(1964)에 의하면 주로 녹회색 응회암, 자색 응회질 각력암 및 셰일로 구성되며 풍화에 약해 밀양시 하남읍 양동리, 초동면 금포리, 명성리 등지에 평야나 낮은 구릉지대를 형성한다.

부산광역시에는 그 생성 연대가 불분명한 다대포층과 이천리층을 포함하여 경상 누층군 유천층군의 여러 화산암류와 불국사 화강암류가 넓게 분포하고 있다.

- 유천층군 안산암질 화산각력암(Kanb; Kyeongsang supergroup sinra gruop andesitic volcanic breccia): 부산광역시 내에서 구덕산(545.3 m)-승학산(497 m)-엄광산(504 m), 시약산-야미산 지역과 서대신동-부용동2가-부민동3가-아미동2가-괴정동-감천동 경계 지역-천마산(326.1 m), 동매산(210.5 m), 신평동-괴정동-구평동-감천동 경계 지역, 문현동-대연동-우암동-감만동-용

4. 4. 생성 시기 불분명 지층

경상 분지 내에는 생성 시기가 불분명하여 다른 지층과의 관계가 명확하지 않은 지층들이 존재한다. 대표적인 예로는 봉화군의 묘곡층, 영덕군의 경정동층, 부산광역시의 다대포층과 이천리층, 거제시의 성포리층 등이 있으며, 이 지층들의 형성 시기는 학자들마다 의견이 다르다.- '''묘곡층'''(Jm; Jurassic Myogok formation, 卯谷層)은 봉화군 재산면 상리의 묘골 계곡 일대에 소규모로 분포한다. 1963년 예안, 춘양도폭 조사에서는 쥐라기의 지층으로 보았으나, 신동층군 낙동층에 대비된다는 의견도 있다.[101] 분포지 남쪽과 서쪽은 경상 누층군 울련산층과 동화지층에 의해 부정합으로 덮이고, 북쪽은 갈산 스러스트 단층에 의해 선캄브리아기 원남층이 25~30°의 저각으로 묘곡층 위로 충상되어 있다.

- '''경정동층'''(Kdk; Gyeongsang supergroup Gyeongjeongdong formation, 景汀洞層)은 영덕군 축산면 경정리 남부에 동북동-서남서 방향으로 소규모 분포하는 두께 280 m의 지층이다. 선경상계 쥐라기 우백질 화강암 위에 부정합으로 퇴적되었고 울련산층에 의해 정합으로 덮여있다.[101][102] 주로 역암, 역질사암, 회색 사암, 미사암, 암회색 이암으로 구성되며 화산암력은 포함하지 않는다. 기저부는 함백운모흑색사암, 장석질 사암, 사질역암 등으로 구성된다. 암석은 회색 내지 암회색을 띠며 자색은 띠지 않고, 연속성이 불량한 두께 1 m 이내의 무연탄층을 협재하기도 한다. 중부 층준에는 약 1 m 두께의 붉은색 이암이 2매 협재된다. 전체적으로 상향 세립화 경향을 보이며, 경정동층의 하부에서 평균 장경 15 cm, 중부에서 장경 5 cm, 상부에서 장경 2 cm 등 상부로 갈수록 역의 크기와 함량이 줄어들어 최상부에서 역질사암층이 사암 및 이암층과 교호하고 있다.

장기홍과 양승영(1970)은 지층의 암상과 화석을 근거로 경정동층과 묘곡층을 낙동통(신동층군)의 연화동층(낙동층)에 대비되는 것으로 추정하였다. 경정동층은 습곡 작용을 받지는 않았으나 층서적 상황은 묘곡층과 매우 흡사하다. 이들은 "묘곡층은 경정동층과 동일한 기원을 가진 지층이며, 이 양자는 영양 소분지의 하양층군(울련산층, 동화치층, 가송동층, 청량산층, 도계동층) 밑에 깔려 있을지 모르는 가칭 묘곡-경정동층의 두 노두에 불과하다"고 언급하였다. 즉, 묘곡층과 경정동층은 동일한 지층이며, 그 일부만이 봉화와 영덕 지역에 소규모로 드러나 있는 것이다. 영양군 지하 깊숙한 곳에는 '묘곡-경정동층'이 울련산층~도계동층 밑에 기저층으로 깔려 있을 것으로 추정된다.

- '''다대포층'''(Dadaepo formation, 多大浦層)은 부산광역시 다대포 주변의 다대동, 장림동, 구평동, 암남동의 대부분 지역에 분포한다. 이 지층이 퇴적된 평행사변형 모양의 '''다대포 분지'''는 유천층군의 화산 활동이 활발하였던 밀양 소분지 내에 만들어진 소규모 퇴적 분지이다. 분지의 동쪽과 서쪽은 각각 양산 단층과 동래 단층으로 규제되며, 백악기 말 화산 활동이 활발했던 시기에 두 단층의 좌수향 주향 이동 운동과 관련된 북동-남서방향의 인장력에 의해 만들어진 당겨-열림형(pull-apart) 분지이다. 다대포층 상부에는 안산암질 화산 각력암 및 안산암류가 놓인다. 다대포층은 유천층군 퇴적 초기의 산물로 간주되며, 총 두께는 1,000 m 이상이다. 다대포층은 해안가에 분포하며 층리가 북쪽 내지 북북동 방향으로 경사져 있어 다대포층 기저 기반암은 남쪽 바닷가 일부 노두에서만 관찰된다. 다대포층 내에는 다양한 조성과 산상을 가진 암맥과 암상이 관찰된다.[103] 사하구 다대동 두송반도 일대 해안에 드러난 다대포층의 적색 세립사암 또는 사질이암에서는 공룡 알 화석이 산출된다.[104]

- '''하부 다대포층'''(Kdlw; Kyeongsang supergroup yucheon group lower Dadaepo formation)은 적색층과 그렇지 않은 층의 교호층으로서 화산암 물질이 상부에 비해 적게 함유된다. 주로 적색 셰일, 실트스톤과 회색, 녹회색의 셰일, 사암 및 역암으로 구성된다. 역암은 1~3 m의 두께로 3회 이상 협재되며, 역의 종류는 처트, 규암. 역암, 화산암, 셰일 등이다.

- '''상부 다대포층'''(Kdup; Kyeongsang supergroup yucheon group upper Dadaepo formation)은 녹색 및 녹회색의 응회질 사암이 대부분이며 응회질 역암과 셰일이 소량 협재된다. 순수 화산암 물질인 현무암질 안산암이 6회, 응회 각력암이 2회 협재된다. 주향과 경사는 다대포 지역에서 대체로 북서 45°에 북동 25°를 보이고, 송도해수욕장 남쪽 암남동에서 북서 80°에 북동 20°을 나타낸다. 송도반도 동편 해안 절벽 노두에는 상부 다대포층을 덮는 용암류가 관찰된다.

다대포층은 통일된 층서대비가 이뤄지지 못하고 있다. 장태우(1983)는 다대포층을 고성층에 대비시켰으나, 김인수(1988)와 강희철(1995)의 고자기학 연구는 다대포층을 하양층군의 칠곡층~후평동층에 대비하였다. 최근 아르곤 연대측정 결과는 다대포층이 후기 백악기 상파뉴절에 퇴적된 유천층군 고성층과 대비되는 것을 지시한다.

김인수(1988)는 하부 다대포층에서 역전된 자화를 발견하였으며, 이는 다대포층이 유천층군이 아닌 하양층군의 칠곡층, 일직층, 후평동층에 대비되는 것을 지시한다.[105]

다대포층의 쇄설성 저어콘들에 대한 U-Pb 연대측정 결과 하부 다대포층에서 약 98 Ma, 상부 다대포층에서 약 93 Ma의 연령이 확인되었다. 따라서 다대포층은 세노마눔절(Cenomanian)에서 투랜절(Turonian)에 퇴적되었고 이는 하부 유천층군에 대비된다.[106]

조형성 외(2011)는 아르곤-아르곤 연대 측정 결과 다대포층이 69 Ma 직전까지 퇴적이 계속된 것으로 판단된다. 다대포층이 하양층군 칠곡층에 대비될 가능성은 매우 희박하며 진동층 상부 또는 고성층에 대비될 가능성이 높다고 보았다.[1]

- '''이천리층'''(Kic; Kyeongsang supergroup sila group Icheonri formation, 伊川里層)은 부산광역시 기장군 일광읍의 거의 전 지역과, 기장읍 신천리, 청강리-연화리, 금정구 청룡동의 계명산(599.9 m) 산정부, 부산진구 초읍동의 금정봉(399.9 m) 주변, 초읍동-부암동-연지동 경계 산악 지역에 분포한다. 흑색 또는 암회색의 셰일로 구성되어 있으며 암회색 세립사암이 극히 소량 함유되어 있다.

동래-월내 지질도폭(1978) 조사 당시 본 지층에서 화석이 발견되지 않아 지질시대를 정확히 알 수 없지만 경상 누층군의 신라층군에 속하는 것으로 추정되었다. 2014년 이천리층의 사암 내 저어콘 SHRIMP 연대측정을 통해 96 Ma 가 보고되었으며 이천리층이 적어도 96 Ma 이후에 퇴적되었음을 지시한다. 이는 이천리층이 하양층군 진동층 내지 유천층군 다대포층에 층서적으로 대비될 수 있음을 지시한다.[107] 그러나 열변성에 의한 혼펠스화가 다대포층에는 나타나지 않지만 진동층에는 나타나고 이천리층 퇴적암에 혼펠스화가 상당히 진행된 점을 고려한다면 시층서적으로 이천리층이 진동층에 대비될 가능성도 있다.[108]

부산광역시 기장군 신평리의 신평소공원 해안 신평리 공룡발자국 화석산지에 분포한 이천리층에서는 진동층에서 보고된 것과 유사한 기원으로 해석되는 양방향성 사엽층리, 일본에서 기원된 것으로 해석되는 방산충 화석을 포함한 처트 역들과 연질퇴적변형구조, ''Skolithos'' 등과 같은 무척추동물의 생흔 화석, 조각류, 용각류, 수각류를 포함한 공룡발자국 화석과 새발자국 화석, 특이 형태의 척추동물 발자국 화석, 골편(骨片) 화석, 케이로레피드과(Cheirolepidaceae)에 속하는 ''Frenolopsis'' type으로 보이는 구과식물 화석이 확인된다.[1]

- '''성포리층'''(Ksp; Kyeongsang supergroup Seongpori formation, 城浦里層)은 거제시 사등면 성포리에서 이름이 유래되었으며 거제시 하청면 유계리, 석포리, 덕곡리, 솔병산(437.4 m)과 앵산(513 m), 연초면 한내리 동부와 오비리 서부, 장평동, 사등면 사등리와 성포리 해안가, 청곡리 일부 지역과 연초면 죽토리-수월동-옥포동-아주동-양정동-문동동 경계 지역, 북병산(471.8 m)과 동부면 구천리, 산양리, 부춘리 남동부, 학동리, 남부면 갈곶리 중부와 다포리 서부, 저구리 지역에 분포한다. 성포리층은 혼펠스화된 셰일, 사암, 역암으로 구성되며 층리 발달이 미약하다.

5. 화석

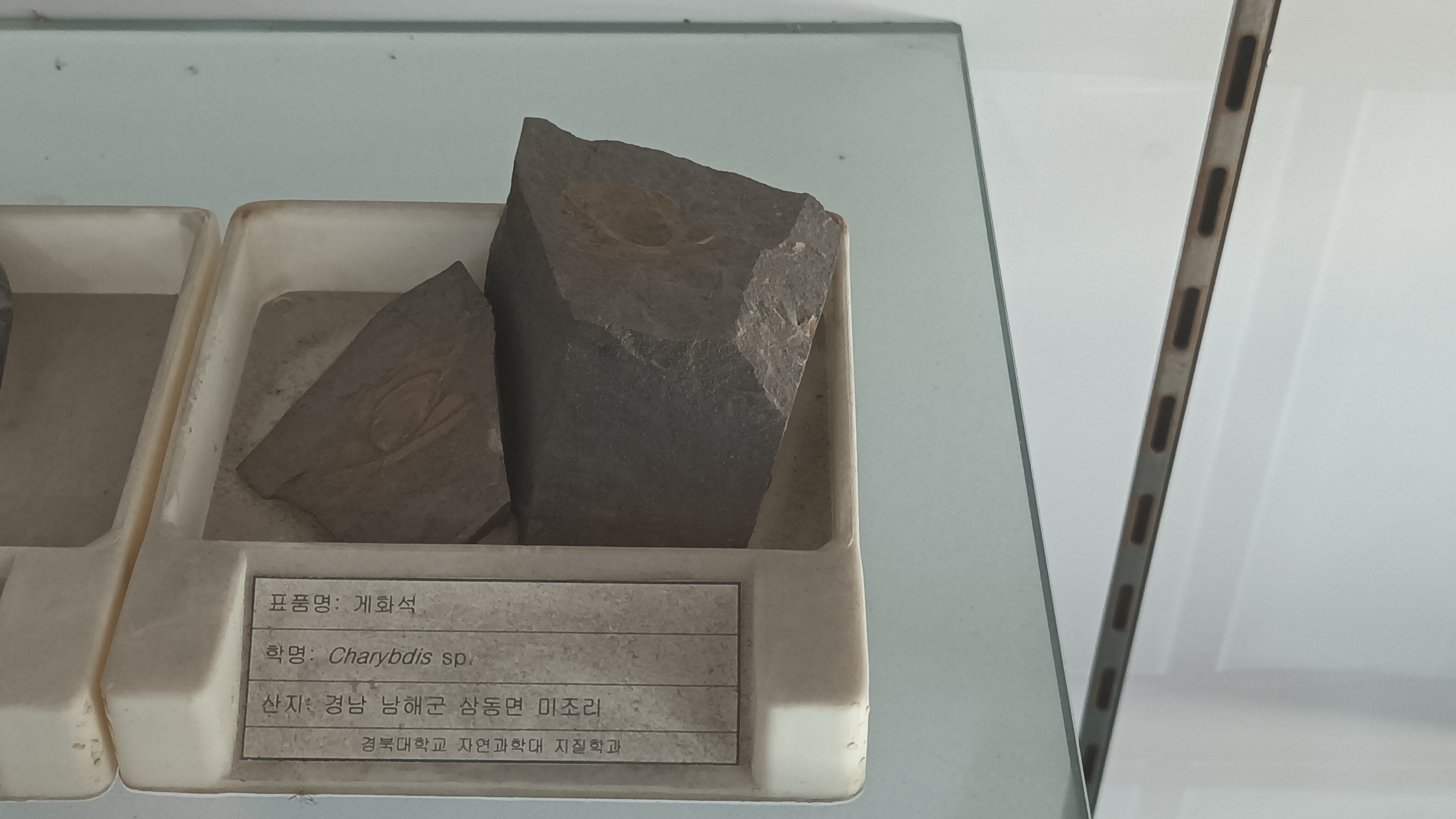

경상 분지에서는 이매패류, 복족류, 파충류 이빨, 어류, 곤충, 식물 화석 등 다양한 종류의 화석이 발견된다. 이들 화석은 주로 경상남도 남해안 일대와 경상북도 군위군 효령면을 중심으로 하는 경상도 중부 지방에서 많이 발견된다. 이러한 화석들은 경상 분지가 육성층(陸成層) 또는 호성층(湖成層)이었음을 알려준다. 발견된 화석들을 통해 경상 누층군의 지질시대는 백악기 전기 Aptian-Albian에 해당한다는 것을 알 수 있다.[113]

5. 1. 주요 화석

경상 분지에서는 해성층이 없어 암모나이트와 같은 표준 화석은 발견되지 않지만, 다양한 종류의 화석이 산출된다. 이매패류, 복족류, 파충류 이빨, 어류, 곤충, 식물 화석 등이 발견되며, 대부분 경상남도 남해안 일대와 경상북도 군위군 효령면을 중심으로 하는 경상도 중부 지방에서 많이 발견된다. 이러한 담수 생물 화석과 공룡 화석은 경상 분지가 육성층 또는 호성층(湖成層)임을 알려준다.[109][110]

중생대 화석 산지는 다음과 같다.[111]

- 경상남도 하동군 금남면 수문마을 해안 노두: 1936년 국내 최초로 중생대 연체동물 화석인 코다이라의 유삼각조개(''Trigonioides kodairai'')가 발견된 곳이다. 낙동 습주조개(''Plicatounio naktongensis''), 복족류 ''Viviparus'' sp.도 발견되며, 1972년에는 국내 최초로 공룡 알 껍데기가 발견되었다.

- 경상남도 하동군 진교면 양포리 해안 노두: 1936년 국내 최초로 중생대 연체동물 화석인 낙동의 습주조개(''Plicatounio naktongensis'')가 발견된 곳이다. 코다이라의 유삼각조개(''Trigonioides kodairai''), 복족류 ''Brotiopsis wakinoensis''가 10여 개 층준(層準)에 층상으로 보존되어 발견된다.

- 전라남도 광양시 골약면 황금동 염포 해안 노두: 윤선의 습주조개(''Plicatounio yooni'')가 발견된 곳이다. ''Pseudohyria matsumotoi'', 복족류 ''Brotiopsis wakinoensis''가 산출되며, 인접 노두에서는 미세 연체동물(micromollusca)도 발견된다.

- 경상남도 진주시 나동면 유수리 하상 노두: 오재호의 유삼각조개(''Trigonioides jaehoi'')가 발견된 곳이며, 낙동의 습주조개(''Plicatounio naktongensis''), 공룡 이빨, 발톱, 골격, 거북 배갑, 경린(硬鱗) 어류 비늘 등의 화석이 발견된다. 천연기념물 제390호로 지정되었다.

- 경상북도 군위군 우보면 달산리 하천 바닥 노두: 어류와 곤충 화석이 발견되었다.

- 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 국도변 노두: 어류, 곤충, 식물 화석이 발견된다.

- 경상남도 사천시 서포면 구랑리 해변 노두: 어류와 ''Trigonioides kodairai'', ''Plicatounio naktongensis'', Brotiopsis wakinoensis'' 등의 화석과 공룡 이빨, 막대 모양 스트로마톨라이트 화석이 발견되었다.

- 경상남도 사천시 축동면 반룡리 가화천변 노두: 어류 화석, 잠자리를 비롯한 다양한 곤충 화석, ''Plicatounio naktongensis'', 막대 모양 스트로마톨라이트 등의 화석이 발견된다.

- 경상북도 봉화군 재산면 묘곡의 화석 산지: 계곡 하천 바닥 노두에서 정창희의 한국조개(''Koreanaia cheongi'')와 이하영의 낙동조개(''Nagdongia leei'')가 발견된 곳이다.

아래 표는 경상 누층군에서 발견되는 공룡 관련 화석 목록이다.

| 이름 | 위치 | 지층 |

|---|---|---|

| 고성 덕명리 공룡과 새발자국 화석산지 | 고성군 하이면 덕명리 | 하양층군 진동층 |

| 남해 가인리 화석산지 | 남해군 창선면 가인리 | 하양층군 함안층 |

| 사천 아두섬 공룡화석 산지 | 사천시 신수동, 아두섬 | 하양층군 함안층 |

| 울주 대곡리 공룡발자국 화석 | 울산광역시 울주군 언양읍 대곡리 | 하양층군 대구층 |

| 유곡동공룡발자국화석 | 울산광역시 중구 유곡동 | 하양층군 울산층 |

| 천전리공룡발자국화석 | 울산광역시 울주군 두동면 천전리 | 하양층군 대구층 |

| 고산동 욱수천 공룡발자국화석 | 대구광역시 수성구 욱수동 | 하양층군 반야월층 |

| 고산골공룡공원 | 대구광역시 남구 봉덕동 | 하양층군 반야월층 |

| 창원 고현리 공룡발자국 화석 | 창원시 | 진동층 |

| 창원 호계리 공룡발자국 화석 | 창원시 | 진동층 |

경상 누층군은 육성층 또는 호성층이므로, 여기서 발견되는 이매패 화석은 담수조개에 한정된다. 경북 봉화군, 의성군, 전남 광양시, 하동군 등에서 중생대 이매패류 화석이 발견되었으며, 지금까지 묘곡층과 경상 누층군에서 발견된 이매패류 화석은 다음과 같다.[1][1]

- 묘곡층

- ''Trigonioides (Koreanaia) cheongi'' Yang, 1976, 봉화군 재산면 묘곡의 계곡

- ''Cuneopsis kihongi'' Yang, 1984, 봉화군 재산면 갈산 북서 계곡

- ''Nagdongia leei'' Yang, 1976, 봉화군 재산면 묘곡의 계곡

- 낙동층

- ''Trigonioides (Koreanaia) bongkyuni'' Yang, 1979, 고령군 쌍림면 월막동

- ''Nippononaia ryosekiana'' (Suzuki), 1941, 의성군 장천면 명곡지 계곡

- ''Nagdongia soni'' Yang, 1975, 칠곡군 왜관읍 금무산 남측 계곡

- ''Pseudohyria matsumotoi'' Yang, 1979, 고령군 쌍림면 월막동 계곡

- ''Schistodesmus antiqus'' Suzuki, 1943, 하동군 옥종면 불무리

- 하산동층

- ''Trigonioides jaehoi'' Yang, 1983, 경남 진양군 유수리 하상

- ''Trigonioides kodairai'' Kobayashi and Suzuki, 1936

- ''Trigonioides (Wakinoa) tamurai'' Yang, 1976

- ''Trigonioides (Wakinoa) sp. cf. T.(W.) tamurai'' Yang, 1976, 군위군 효령면 불로동

- ''Trigonioides (Wakinoa) wakinoensis'' (Ota), 1963, 군위군 효령면 불로동

- ''Trigonioides (s. s.) kodairai'' Kobayashi et Suzuki, 1936, 하동군 금남면 수문동 해안

- ''Plicatounio naktongensis'' Kobayashi and Suzuki, 1936, 하동군 진교면 양포리 노두, 진주시 나동면 유수리 하상 노두, 군위군 효령면 배태

- ''Plicatounio okjuni'' Yang, 1989, 군위군 효령면 불로동

- ''Plicatounio yooni'' Yang, 1989, 광양시 골약면 황금리 임포 해안

- ''Nagdongia soni'', 솔치고개 도로변[112]

- 건천리층

- ''Trigonioides'' (s. s.) ''paucisulcatus'' Suzuki, 1940, 경주시 건천리 동편 계곡 산지

경상도에서 산출되는 담수성 복족류 화석은 군위, 의성, 하동, 영천 등지에서 발견된다. 경상 분지에서 산출되는 복족류 화석은 ''Brotiopsis, Viviparus, Siragimelania''의 3가지가 대표적이다. 하산동층에서는 ''Brotiopsis'' 종으로 ''B. wakinoensis'' (Kobayashi and Suzuki, 1936), ''B. wakinownsis'' (Kobayashi and Suzuki, 1936) 등이 알려져 있다. ''Viviparus''는 경상 누층군의 여러 지층에서 가장 흔하게 발견되는 종류이다. 묘곡층에서는 ''V. cf. onogoensis''가 알려졌으며, 연화동층과 하산동층에서는 ''V. keisyoensis''가 자주 발견된다. ''Siragimelania''은 송내동층과 건천리층에서 많이 발견된다. 특히 경북 영천 북안면 백안동 산지가 유명하다.[1][1]

- ''Thiara (Siragimelania) tateiwai'' Suzuki, 1940, 백악기 송내동층, 영천시 금호읍 가야 및 괴연동, 영천시 북안면 백안동)

- ''Thiara (Siragimelania) acuticostata'' Suzuki, 1940, 송내동층 상부, 영천시 북안면 신리동

- ''Brotiopsis wakinoensis'' Kobayashi & Suzuki, 1936, 하산동층, 하동군 진교면 양포리 해안

- ''Brotiopsis kobayashii'' Suzuki, 1936, 하산동층, 진주시 나동면 독산리 언덕

- ''Viviparus'' sp. cf. V. ''onogoensis'' Kobayashi & Suzuki, 1937, 봉화군 재산면 묘곡의 계곡

중생대 백악기 동명층(진주층)에서는 잠자리류, 사마귀류, 바퀴류, 꽃등애류, 벌류, 모기류, 수서 곤충류, 귀뚜라미류, 딱정벌레류, 노린재류, 메뚜기류, 매미류, 집게벌레류 등 다양한 곤충 화석이 발견된다.[1]

신동층군 동명층(진주층)에서는 담수성 어류 화석이 발견되었으며, 그 목록은 다음과 같다.[1]

- ''Lepidotes'' sp. 사천시 곤양면 구랑리 해변

- ''Wakinoichthys'' sp. 고령군 성산면 기산리 도로공사장

- Albuloidei 아목(亞目)의 어류, 군위군 우보면 나호리 계곡

- Albuliformes, 여울멸목의 어류

- Elopiformes, 당멸치목의 어류, 군위군 우보면 달산리 하상 노두, 진주시 호탄동 상평교 남단 택지 조성지

- ''Wakinoichthys'' sp. 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 도로변

경상 누층군에서는 다음과 같은 중생대 식물 화석이 발견되었다.[1]

- ''Onychiopsis elongata (Geyler)'' Yokohama, 중생대 고사리, 연화동층, 구미시 인동 학류지 서편 노두, 군위군 효령 사이 국도변 언덕

- ''Sphenopteris'' sp. 중생대 고사리, 연화동층, 칠곡군 가산 나들목 남서 사면

- ''Araucaria'' sp. 중생대 고사리, 연화동층, 칠곡군 왜관읍 금무봉 북측 사면, 군위군 장군동-효령 사이 국도변 언덕

- ''Cladophlebis'' sp. 중생대 고사리, 연화동층, 칠곡군 왜관읍 금무봉 북측 사면, 군위군 가산 나들목 남서 노두

- ''Ginkgoites'' sp. 은행잎, 구미시 인동 학류지 서편 노두

경상 누층군에서는 다음과 같은 연체동물 화석이 발견되었다. 이들 화석은 경상 누층군의 지질시대가 백악기 전기 Aptian-Albian에 해당함을 알려준다.[113]

- ''Nagdongia soni''

- ''Trigonioides(s.s.) kodadrai, T. (s.s.) jaehoi''

- ''T. (s.s.) paucisulcatus''

- ''T. (Koreanaia) bongkyuni''

- ''T. (Wakinoa) wakinoensis''

- ''T. (W.) tamurai''

- ''Nipponoaia ryosekiana''

- ''Pseudohyria matsamotoi''

- ''Plicatounio naktongensis''

- ''P. okjuni''

- ''P. yooni''

- ''Schistodesmus antiqus''

- ''Brotiopsis wakinoensis''

- ''B. kobayashii''

- ''Thiara (Siragimelania) tateiwai''

- ''T. (S.) accuticostata''

- ''Micromelania Katoensis''

6. 지체 구조 경계

경상 분지는 육지 부분만 보자면 영남 지괴에 둘러싸여 있다. 북부는 울진군 평해읍, 영양군 수비면, 청량산 일대, 안동시 임하호와 풍산면 경북도청, 예천군 풍양면을 잇는 선이 경계이며, 서부는 상주시 낙동면, 구미시, 성주군 동부, 고령군, 합천군, 진주시 서부를 잇는 선을 경계로 한다.

한국의 단층

한반도 경상 분지 내에는 양산 단층, 가음 단층, 안동 단층 등 다수의 단층이 분포하고 있으며, 이들은 불국사 조산운동으로 생성되었다고 여겨진다.[116]

송윤구 등(2019)은 경상 분지 내 주요 단층의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과 경상 분지 주요 단층에서는 전기 신생대인 약 50 Ma, 30 Ma 이후, 20 Ma 이후 시기 등 최소 3차례의 단층활동이 있었던 것으로 해석되었다. 양산 단층은 공간적으로 단층 북단에서 단층활동 연대가 젊게 나타나는 경향을 보이고 있다. 오천 단층 및 그 연계 단층, 그리고 경주 지점 단층에서는 30 Ma 이후 및 20 Ma 이후 시기의 단층 활동이 집중되어 나타나고 있다.[117]

7. 단층

한반도 경상 분지 내에는 양산 단층, 가음 단층, 안동 단층 등 다수의 단층이 분포하고 있으며, 이들은 불국사 조산운동으로 생성되었다고 여겨진다.[116]

송윤구 등(2019)은 경상 분지 내 주요 단층의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과, 경상 분지 주요 단층에서는 전기 신생대인 약 50 Ma, 30 Ma 이후, 20 Ma 이후 시기 등 최소 3차례의 단층활동이 있었던 것으로 해석되었다. 양산 단층은 공간적으로 단층 북단에서 단층활동 연대가 젊게 나타나는 경향을 보인다. 오천 단층 및 그 연계 단층, 그리고 경주 지점 단층에서는 30 Ma 이후 및 20 Ma 이후 시기의 단층 활동이 집중되어 나타나고 있다.[117]

; 대규모 단층/활성 단층

양산 단층은 경상 분지 남동쪽에 존재하는 최대의 단층이며, 연장이 200 km에 달한다. 주변의 모량 단층, 동래 단층, 일광 단층과 함께 양산 단층대를 형성하고 있다.

경상북도 의성군 일대에는 '''가음 단층'''을 위시한 소규모의 자잘한 단층들이 분포하며 이를 통틀어 가음 단층대 또는 가음 단층계라 한다. 동-서 방향의 횡압력에 의해 형성된 서북서 방향의 가음 단층은 북동-남서 방향의 횡압력에 의해 형성된 북북동 방향의 양산 단층에 의해 절단되는데 이로부터 가음 단층이 먼저 생겨났음을 알 수 있다. 백악기에서 신생대로 넘어갈 즈음에 동-서 방향의 횡압력으로 가음 단층이 먼저 생성되고 그 후 북동-남서 방향의 횡압력에 의해 양산 단층이 형성되었으며 이 지구조 운동은 최소한 제3기 말까지 지속되었다.[118]

'''팔공산 단층'''(Palgongsan Fault, 八公山 斷層)은 의성 소분지와 밀양 소분지의 경계로 추정되며 그 단층면은 팔공산 화강암의 관입으로 인해 직접 관찰할 수 없으나 신동층군과 그 밑의 기반암을 절단하였음이 금호산 화산암체와 이에 평행한 화강암 노두의 선상 배열에 잘 드러나 있다. 팔공산 단층을 경계로 일어나는 변화의 예시로 암회색을 주로 하는 반야월층에 자색층과 녹회색층이 차츰 협재되어 북쪽의 춘산층으로 점이되는 것, 채약산 화산암층과 건천리층이 남쪽에만 분포하는 것, 신라 역암층이 팔공산 이북에는 존재하지 않는 것 등이 있다. 팔공산 단층 이북과 이남 간의 지층이 다른 것은 팔공산 단층이 퇴적 동시성 단층임을 지시하며, 팔공산 단층은 마그마의 관입을 유도한 열극(列隙)면으로 추정된다. 학봉 분암층의 분출도 이 열극을 통해 이루어졌을 가능성이 크며 이 분출과 화강암의 관입은 일련의 사건으로 해석할 수 있다. 단층의 활동은 그것을 경계로 한 지괴들의 상대적인 위치 변화 운동에 불과하다.[1]

상주시에서 안동시 길안면을 거쳐 청송군으로 연결되는 동북동-동서-서남서 방향, 연장 70 km 이상의 '''안동 단층'''은 주로 선캄브리아기 기반암으로 이루어진 영남 지괴와 경상 분지의 경계 단층이며 단층면은 북쪽으로 기울어 있다.[119] 선캄브리아기 암석이 백악기 암석 위로 스러스트(충상)된 고각의 역단층으로 보고되었다.[120]

'''낙동 단층'''(Nakdong Fault, 洛東 斷層)은 경상북도 예천군 지보면에서 김천시 감문면까지 북북동-남남서 방향으로 약 45 km 이상 연장되는 주향 이동성 단층으로 기반암인 선캄브리아기 편마암, 쥐라기 화강암, 신동층군의 낙동층을 절단하고 있으며, 서북서 방향의 가음 단층계에 의해 절단된 선후관계를 보인다. 단층의 이름은 낙동 지질도폭(1976)에서 명명되었다.[1]

'''장대 단층'''(Jangdae Fault, 長大 斷層)은 한반도 경상 분지내 경상남도 의령군, 함안군에서 창원시를 거쳐 김해시로 이어지는 서북서 방향의 단층으로, 김해시 장유면과 의령군 대의면의 앞 글자를 따 장대 단층으로 명명되고 있다.

; 기타 소규모 단층

'''고령 단층'''은 고령군 성산면 사부리에서 대구광역시 달성군 논공읍 위천리까지 광주대구고속도로의 선형과 일치하게 서북서-동남동 주향으로 발달하는 단층으로, 경상 누층군 진주층, 칠곡층, 신라 역암층을 절단 변위시켰다. 이 단층은 낙차가 일정하지 않으나 평균 400~500 m이다. 고령 단층은 달성 단층과 이어지는 것으로 보인다.

참조

[1]

웹인용

경상분지 의성지괴에 발달하는 단층계의 기하와 운동학적 특성 그리고 분지진화 동안의 역할

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2017-04-01

[2]

웹인용

활성단층 조사평가 연구:한반도 동남부 지역

http://theme.archive[...]

행정안전부 국가기록원

1998-01-01

[3]

저널

Cretaceous Stratigraphy of Southeast Korea 韓半島 東南部의 白堊系 層序)

https://www.dbpia.co[...]

1975-03-01

[4]

저널

일제강점기 일본인 지질학자 다테이와 이와오의 한반도 지질연구 성과고찰 (Performance Review of the Geological Research in Korean Peninsula by Japanese Geologist Tateiwa Iwao during the Japanese Occupation)

http://koreascience.[...]

2015-01-01

[5]

저널

Sedimentology and Its Implications for Stratigraphic Classifications of the Cretaceous Gyeongsang Basin (白堊紀 慶尙盆地의 堆積과 그의 層序分類와의 聯關性)

https://www.dbpia.co[...]

1985-03-01

[6]

서적

한국의 지질

대한지질학회

1998-06-01

[7]

저널

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) - 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅱ - (전라도, 경상도 지역)

https://www.dbpia.co[...]

2020-05-01

[8]

저널

Early Cretaceous Freshwater Fish from Japan and Korea (한국과 일본의 전기 백악기 민물 물고기화석)

https://www.dbpia.co[...]

2006-06-01

[9]

웹인용

朝鮮地質圖 第4輯 - 慶州, 永川, 大邱 及 倭館圖幅

https://data.kigam.r[...]

조선총독부지질조사소

1928-01-01

[10]

웹인용

경상분지 유천층군의 시층서적 의미

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10-01

[11]

웹인용

경상분지 지층들의 지질시대에 관한 고찰

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2013-02-01

[12]

저널

Study on the Tectonic Interpretation and Igneous Pluton in the Gyeongsang Basin (慶尙盆地의 構造解釋과 Igneous Pluton에 관한 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1978-09-01

[13]

저널

Geometry and kinematics of fault systems in the Uiseong block of the Gyeongsang Basin, and their roles on the basin evolution (경상분지 의성지괴에 발달하는 단층계의 기하와 운동학적 특성 그리고 분지진화 동안의 역할)

https://www.dbpia.co[...]

2017-04-01

[14]

웹인용

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) - 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅱ - (전라도, 경상도 지역)

https://www.dbpia.co[...]

한국지반공학회

2020-05-01

[15]

웹인용

Late Mesozoic Stratigraphy, Sedimentation and Tectonics of Southeastern Korea (慶尙盆地 上部中生界의 層序堆積 및 地構造)

https://www.dbpia.co[...]

1977-06-01

[16]

웹인용

Sedimentation and evolution of the cretaceous Gyeongsang Basin, southeastern Korea

Journal of the Geological Society, 143

1986-01-01

[17]

저널

Movement history of the Andong Fault System: Geometric and tectonic approaches

https://www.proquest[...]

2002-06-01

[18]

서적

한반도 지구조 진화 연구 - 후기중생대-신생대 지구조 진화사(3) (Late Mesozoic-Cenozoic Tectonic Evolution of Korea)

한국지질자원연구원

2003-01-01

[19]

저널

An allostratigraphic approach to a non-marine basin: the north-western part of Cretaceous Kyongsang Basin, SE Korea

https://onlinelibrar[...]

2006-01-01

[20]

저널

Depth dependency of stress ratios during the sedimentation of NW Gyeongsang Basin (Cretaceous), southeast Korea: Estimate of stress parameters and timing of tectonic episodes

https://www.scienced[...]

2013-01-01

[21]

저널

Geometry and kinematics of fault systems in the Uiseong block of the Gyeongsang Basin, and their roles on the basin evolution (경상분지 의성지괴에 발달하는 단층계의 기하와 운동학적 특성 그리고 분지진화 동안의 역할)

https://www.dbpia.co[...]

2017-04-01

[22]

웹인용

진주, 대구, 의성지괴를 중심으로 한 백악기 경상분지의 지구조 진화사 연구 (Tectonic Evolution of the Cretaceous Gyeongsang Basin Focused on the Jinju, Daegu, and Uiseong Blocks)

http://www.riss.kr/s[...]

부산대학교 대학원

2018-01-01

[23]

저널

Tectonic evolution of the Cretaceous Gyeongsang Back-arc Basin, SE Korea: Transition from sinistral transtension to strike-slip kinematics

https://www.scienced[...]

2020-01-01

[24]

저널

Plume-related sedimentary basins in East Asia during the Cretaceous

1998-01-01

[25]

저널

Nature and development of Cretaceous sedimentary basins in East Asia: a review

2000-12-01

[26]

저널

Geometric model of conjugate faulting in the Gyeongsang Basin, southeast Korea

https://agupubs.onli[...]

2008-12-01

[27]

저널

Tectonic Evolution of the Gyeongsang Basin, Southeastern Korea from 140 Ma to the Present, Based on a Strike-Slip and Block Rotation Tectonic Model

https://www.tandfonl[...]

2008-01-01

[28]

저널

Tectonic and sedimentary evolution of a Cretaceous continental arc–backarc system in the Korean peninsula: New view

https://www.scienced[...]

2010-01-01

[29]

저널

Evidence for significant clockwise rotations of the Korean Peninsula during Cretaceous

https://www.scienced[...]

2011-01-01

[30]

서적

한반도 지구조 진화 연구 - 후기중생대-신생대 지구조 진화사 (3)

한국지질자원연구원

2003-01-01

[31]

저널

경남 하동지역 백악기 경상누층군 최하부 낙동층 중부에서의 화산쇄설성 퇴적층 산출

https://www.dbpia.co[...]

1995-10-01

[32]

저널

On the Mineralization within the Gyeongsang System (慶尙系內의 鑛化作用에 관하여)

https://www.dbpia.co[...]

1969-03-01

[33]

저널

Late Mesozoic Stratigraphy, Sedimentation and Tectonics of Southeastern Korea(Ⅱ) - with discussion on petroleum possibility

https://www.dbpia.co[...]

1978-09-01

[34]

웹인용

石油資源硏究 [1995] (I) 陸上 含油可能益地 解析硏究 - 普州地域 二次年度 Petroliferous Basin Analysis in Jinju Area (II)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1995-01-01

[35]

저널

Sandstone Petrology of the Sindong Group, Southwestern Part of the Gyeongsang Basin 慶尙盆地 南西部 新洞層群 砂岩에 대한 岩石學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1986-09-01

[36]

저널

Study on the Source Rocks of the Nagdong Group (洛東層群의 起源岩에 關한 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1986-09-00

[37]

저널

Detrital zircon geochronology of the Cretaceous Sindong Group, Southeast Korea: Implications for depositional age and Early Cretaceous igneous activityiar

https://repository.k[...]

2010-00-00

[38]

웹인용

SHRIMP U-Pb zircon ages of the Nakdong and Ulyeonsan Formations in the Gyeongsang Basin

2012 Fall Joint Annual Conference of The Geological Societies in Korea

2012-00-00

[39]

저널

Review on the geological ages of the formations in the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 지층들의 지질시대에 관한 고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2013-02-00

[40]

웹인용

Formation and evolution of the Gyeongsang Basin : constraints from zircon geochronology and Hf isotope geochemistry

http://www.riss.kr/s[...]

부경대학교 대학원

2016-00-00

[41]

저널

Ion microprobe U-Pb dating of a dinosaur tooth

https://www.jstage.j[...]

2006-00-00

[42]

웹인용

First report of bird tracks (Ignotornis seoungjoseoi ichnosp. nov.) from the Jinju Formation (Lower Cretaceous), Sacheon City, Korea (한국 사천시 진주층에서 발견된 새 발자국(신종 이그노토오르니스 승조서아이)에 대한 최초 보고)

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021-11-00

[43]

웹인용

진주지역의 진주층에 발달한 함화석층: 산상과 고환경 및 층서적 의미

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10-00

[44]

저널

경상분지 진주층 및 신라역암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연령분포 및 그 의미 (SHRIMP U-Pb Zircon Ages of the Jinju Formation and Silla Conglomerate, Gyeongsang Basin)

https://www.dbpia.co[...]

2010-03-00

[45]

저널

Implications of the SHRIMP U-Pb zircon ages determined from the lower parts of the Gyeongsang Supergroup (경상분지 하부지층들의 SHRIMP U-Pb 저콘 연령분포 및 그 의미)

https://www.riss.kr/[...]

부경대학교 대학원

2010-00-00

[46]

저널

Palynomorphs from the Jinju Formation in the Euiseong Area, Korea (경북 의성지역에 분포하는 진주층에서 산출된 포자화분화석 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1994-06-00

[47]

저널

쇄설성 저어콘 U-Pb 연대 측정을 이용한 백악기 의성소분지 사암의 퇴적시기와 기원지 (Depositional age and provenance of the sandstones in the Cretaceous Euiseong subbasin inferred by detrital zircon U-Pb age dating)

https://www.dbpia.co[...]

2019-10-00

[48]

저널

Heavy Mineral Analysis of the Cretaceous Hayang Group Sandstones, Northeastern Gyeongsang Basin (경상분지 북동부 백악기 하양층군 사암의 중광물분석)

https://www.dbpia.co[...]

1999-03-00

[49]

저널

경상분지 북동부 선백악기 기반암류와 백악기 하양층군 사암의 저어콘 결정 형태학 및 사암의 기원암 (Zircon morphology of the Pre-Cretaceous basement rocks and Cretaceous Hayang Group sandstones in the northeastern part of Gyeongsang Basin and its implication to provenance of the sandstones)

https://scienceon.ki[...]

2000-00-00

[50]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[51]

저널

경상북도 군위군 일대 백악기 경상분지 하양층군 하부의 일직층, 후평동층에 대한 퇴적환경 연구 (Sedimentary environments of the Iljik Formation and Hupyeongdong Formation of the lower Hayang Group, Cretaceous Gyeongsang Sedimentary Basin, Bugye-myeon, Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2021-10-00

[52]

저널

Radiolarian-bearing conglomerate from the Hayang Group, the Kyongsang Supergroup, southeastern Korea

https://www.scienced[...]

2001-10-00

[53]

저널

경상북도 의성군 일대에 분포하는 백악기 경상누층군 일직층, 후평동층, 점곡층에 대한 퇴적환경 해석 (Depositional environments of the Cretaceous Iljik, Hupyeongdong, Jeomgok Formations, Gyeongsang Basin in Uiseong-gun Gyeongsangbuk-do, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2015-10-00

[54]

웹인용

경북 청송군 신성리 백악기 사곡층의 공룡발자국화석 퇴적층: 산상 및 고환경 (Dinosaur track-bearing deposits in Sagok Formation(Cretaceous) at Sinseong-ri, Cheonsong-gun, Korea: Occurrences and paleoenvironments)

https://www.dbpia.co[...]

2019-10-00

[55]

웹인용

新寧 地質圖幅說明書 (신령 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1980-00-00

[56]

웹인용

慶山 地質圖幅說明書 (경산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1971-00-00

[57]

웹인용

晉州 地質圖幅說明書 (진주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-00-00

[58]

웹인용

杞溪 地質圖幅說明書 (기계 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1973-00-00

[59]

웹인용

梁山 地質圖幅說明書 (양산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1964-00-00

[60]

웹인용

中平洞 地質圖幅說明書 (중평동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970-00-00

[61]

웹인용

靑松 地質圖幅說明書 (청송 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1973-00-00

[62]

웹인용

平海 地質圖幅說明書 (평해 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963-00-00

[63]

웹인용

淸河 地質圖幅說明書 (청하 지질도폭 설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968-00-00

[64]

웹인용

예안 지질도폭

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963-00-00

[65]

웹인용

道溪洞 地質圖幅說明書 (도계동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963-00-00

[66]

웹인용

경상분지 진주층 및 신라역암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연령분포 및 그 의미

https://www.dbpia.co[...]

한국암석학회

2010-03-00

[67]

웹인용

백악기 신라역암 내 화산암력의 40Ar/39Ar 연대 및 하양층군의 퇴적시기에 관한 고찰

https://www.koreasci[...]

한국암석학회

2005-03-00

[68]

웹인용

경북 경산시 하양읍에 분포하는 백악기 함안층과 반야월층의 생흔화석층 : 산상, 생흔화석상 및 고환경적 의미 (Trace fossil-bearing deposits of the Cretaceous Haman and Banyawol Formations in Hayang-eup at Gyeongsan city, Gyeongsangbuk-do Province: Occurrences, ichnofacies and paleoenvironmental implications)

http://www.riss.kr/s[...]

2021-00-00

[69]

웹인용

蔚山 地質圖幅說明書 (울산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968-00-00

[70]

웹인용

方魚津 地質圖幅說明書 (방어진 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968-00-00

[71]

웹인용

백악기 경상분지 울산지괴 내 지질구조와 변형사 (Geological structures and deformation history of the Ulsan block in the Cretaceous Gyeongsang Basin)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2021-10

[72]

웹인용

울산 지역 지질유산의 가치평가 (Evaluation of the Geological Heritages in Ulsan Area, Korea)

https://scienceon.ki[...]

한국지구과학회지

2022

[73]

웹인용

New evidence for truly gregarious behavior of ornithopods and solitary hunting by a theropod (수각류의 단독 사냥과 조각류의 군집성 행동에 대한 새로운 증거)

https://www.episodes[...]

Episodes, Journal of lnternational Geoscience

2020

[74]

웹인용

경남 함안군 군북면 소포리 부근 함안층(전기백악기)의 퇴적상, 고환경 및 층서 (Sedimentary facies, paleoenvironments, and stratigraphy of the Haman Formation (Early Cretaceous) in Sopo-ri, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2018-02

[75]

웹인용

A study of several sole marks in Haman Formation (咸安層에 발달되는 솔ㆍ마크에 관한 연구)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1969

[76]

웹인용

경상분지 동남부의 상부 경상누층군에 발달한 호성퇴적층에 대한 비교퇴적학적 연구 (Comparative Sedimentology for the Lacustrine Deposits of the Upper Gyeongsang Supergroup in the Southeastern Gyeongsang Basin, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2000

[77]

웹인용

구산동 응회암과 진동 화강암에서 산출되는 저콘에 대한 U-Pb 연대와 진동층 퇴적시기에 대한 고찰

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2004-10

[78]

웹인용

현풍-부곡일원 최하부 유천층군의 산상과 SHRIMP U-Pb 연대 (Occurrence of the lowermost part of the Yucheon Group and its SHRIMP U-Pb ages in Hyeonpoong and Bugok areas)

https://scienceon.ki[...]

자원환경지질

2020

[79]

저널

Unconformity at the Base of the Late Cretaceous Yucheon Group 慶尙束 楡川層群 基底의 不整合)

https://www.dbpia.co[...]

1984-03

[80]

저널

Goseong Formation (Yucheon Group) in the southern part of the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 남부에 발달된 유천층군 고성층 : 산상 및 층서)

https://www.dbpia.co[...]

2006-12

[81]

웹인용

한반도 지질 현황

http://nationalatlas[...]

한국지질자원연구원

[82]

웹인용

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) - 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅱ - (전라도, 경상도 지역)

https://www.dbpia.co[...]

한국지반공학회

2020-05

[83]

웹인용

활성단층 조사평가 연구:한반도 동남부 지역

http://theme.archive[...]

행정안전부 국가기록원

1998

[84]

웹인용

국립공원 주왕산의 지질과정과 지형경관 (Geological History and Landscapes of the Juwangsan National Park, Cheongsong)

https://www.dbpia.co[...]

한국암석학회

2017-09

[85]

웹인용

朝鮮地質圖. 第18輯 : 寧海 及 盈德 圖幅

https://data.kigam.r[...]

조선총독부지질조사소

1937

[86]

웹인용

Welding and textural evolution in the Juwangsan Tuff in Cheongsong, Korea (청송 주왕산응회암의 용결작용과 조직적 진화)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2014-08

[87]

웹인용

유상구조를 통한 주왕산응회암의 공급지 추적 (Flow structures and source of Juwangsan Tuff0)

https://www.dbpia.co[...]

한국암석학회

[88]

웹인용

SHRIMP zircon U-Pb dating and stratigraphic relationship of the Bunam stock and Muposan tuff, Cheongsong (청송 부남암주와 무포산응회암의 SHRIMP 저어콘 U-Pb 연대측정과 층서관계)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-08

[89]

저널

치술령지역의 화성암류와 광화작용시기 - 유천층군의 화산활동시기에 대한 고찰 (The Age of Granitoid Intrusions and Related Mineralisation in the Chisulryoung Mountain Area, South-East Korea : Constraints on the Age of the Chisulryoung Volcanic Formation and Yucheon Group Volcanism)

https://www.dbpia.co[...]

1989-03

[90]

웹인용

馬山 地質圖幅說明書 (마산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[91]

웹인용

Goseong Formation (Yucheon Group) in the southern part of the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 남부에 발달된 유천층군 고성층 : 산상 및 층서)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2006-12

[92]

웹인용

Distribution, age, and structural evolution of the Goseong Formation in the southern Gyeongsang basin, SE Korea (경상분지 남부 고성층의 분포, 퇴적시기와 구조진화사)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2018-08

[93]

웹인용

忠武 地質圖幅說明書 (충무 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1983

[94]

웹인용

미조·미륵도도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2016

[95]

웹인용

南海·西上圖幅 地質報告書 (남해·서상도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989

[96]

웹인용

여수·개도·돌산도·소리도도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2015

[97]

웹인용

Dinosaur tracks from Islands in Yeosu, Jeollanam-do, Korea (전남 여수시 도서지역에서 발견된 공룡발자국 화석)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2001-12

[98]

웹인용

전남 일대 지질공원 후보지 기초 학술 연구 : 공룡화석지를 중심으로 (A PRELIMINARY STUDY ON THE CANDIDATE SITES FOR GEOPARK AROUND JEONNAM AREA : FOCUSING ON DINOSAUR FOSSIL SITES)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2012-12

[99]

웹인용

First Report of Aquatilavipes from Korea: New Finds from Cretaceous Strata in the Yeosu Islands Archipelago

https://www.tandfonl[...]

2012-03

[100]

서적

한반도 자연사 기행

2011

[101]

웹인용

Cretaceous and Early Cenozoic Stratigraphy and History of Eastern Kyŏngsang Basin, S. Korea (경상분지 동부의 백악기 및 전기신생대 층서 및 지사)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1990-10

[102]

저널

경북 영덕군 동부 일원의 지질과 U-Pb 연령 (Geology and U-Pb Age in the Eastern Part of Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea)

2018-09

[103]

저널

부산시 백악기 다대포분지 내 화산암류의 암석기재와 40Ar/39Ar 연대 - 다대포층의 퇴적시기와 대비

2011-02

[104]

저널

Occurrence of dinosaur eggs in South Korea. Journal of the Geological Society of Korea (남한의 공룡알화석 산출 현황)

2006-12

[105]

저널

Palaeomagnetism of Cretaceous Tadaepo Formation, Pusan Area: Its Stratigraphic and Tectonic Significances (부산지역 백악기 다대포층에 대한 고자기학적 연구 : 그의 층서적, 지구조적 의의)

1988-09

[106]

저널

Detrital zircon U-Pb ages of the Cretaceous Dadaepo Formation in Busan, Korea and their geological implication

https://www.episodes[...]

2022

[107]

웹인용

Structural chracteristics and evolution of the Ilgwang Fault, SE Korea

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

[108]

웹인용

Cretaceous Icheonri Formation at Sinpyeongri Coast, Gijang County, Busan, Korea : Occurrences and values in geological heritage (부산 기장군 신평리 해안에 분포하는 백악기 이천리층: 산상과 지질유산으로서의 가치)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2022-03

[109]

서적

한국의 화석

시그마프레스

2001

[110]

웹인용

경상분지에서 발견된 백악기 파충류 이빨화석

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2007

[111]

서적

한국화석도감

2003

[112]

웹인용

Occurrence of Cretaceous non-marine bivalve, Nagdongia soni, from the lower part of the Hasandong Formation near Waegwan, Korea (왜관 부근의 하산동층 하부에서 산출된 백악기 비해성 이매패 화석 Nagdongia soni) (eng)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2001-12

[113]

서적

지구과학개론

한국지구과학회

2001

[114]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작

http://www.ndmi.go.k[...]

한국지질자원연구원

[115]

뉴스

국내지진 목록

기상청

[116]

서적

모든 사람을 위한 지진 이야기

사이언스북스

2016

[117]

저널

경상분지 내 주요단층의 K-Ar 연대: 신생대 단층활동의 시·공간적 특성 (K-Ar Age-dating Results of Some Major Faults in the Gyeongsang Basin: Spatio-temporal Variability of Fault Activations during the Cenozoic Era)

https://scienceon.ki[...]

2019

[118]

저널

Relationship between the Kaum fault and the Yangsan fault at the northeastern part of the Cretaceous Kyongsang Basin, Korea (경상분지 북동부에서의 가음단층과 양산단층의 관계)

https://www.dbpia.co[...]

1997-03

[119]

웹인용

안동시 풍천면 안동단층계 주변의 지질구조

https://www.dbpia.co[...]

암석학회지

2008-06

[120]

저널

Seismicity of the Korean Peninsula: 5. Seismicity of the Ryeongnam Massif (한반도의 지진활동 : 5. 영남육괴의 지질활동)

https://www.dbpia.co[...]

1989-12

[121]

웹인용

善山圖幅 地質報告書 (선산도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com