합천 해인사 대장경판

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

합천 해인사 대장경판은 정식 명칭은 고려대장경, 팔만여 개의 경판으로 이루어져 팔만대장경이라고도 불린다. 고려는 외세 침략을 부처의 힘으로 막고자 세 차례에 걸쳐 대장경 간행 사업을 추진했다. 초조대장경은 몽골 침입으로 소실되었으나, 강화도에서 재조대장경을 완성하여 현재 해인사에 보관하고 있다. 이 대장경은 세계에서 가장 중요하고 완전한 불교 교리 텍스트의 집대성으로 평가받으며, 유네스코 세계 문화 유산 및 세계 기록 유산으로 지정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고려 고종 - 고종 (고려)

고종은 고려의 23대 왕으로, 최씨 무신정권의 영향력 아래 몽골 제국의 침입에 대항하여 강화도로 천도, 팔만대장경 조각을 완성했으나 몽골과의 화의 직후 사망했다. - 고려 고종 - 강화 홍릉

강화 홍릉은 고려 23대 왕인 고종의 능으로, 고종 사후 강화도에 조성되었으며, 현재 인물 형상 조각과 무덤만 남아 사적 제224호로 문화재청에서 관리 중인 대한민국 내 몇 안 되는 고려 왕릉 중 하나이다. - 경상남도의 국보 - 합천 해인사 고려목판

합천 해인사 고려목판은 고려 시대에 제작된 불교 경전 등을 담은 총 54종 2,835판의 목판으로, 국보와 보물로 지정되어 해인사 대장경판전에 봉안되어 있으며, 한국 목판 인쇄술과 서각예술을 보여주는 문화유산이다. - 경상남도의 국보 - 합천 해인사 장경판전

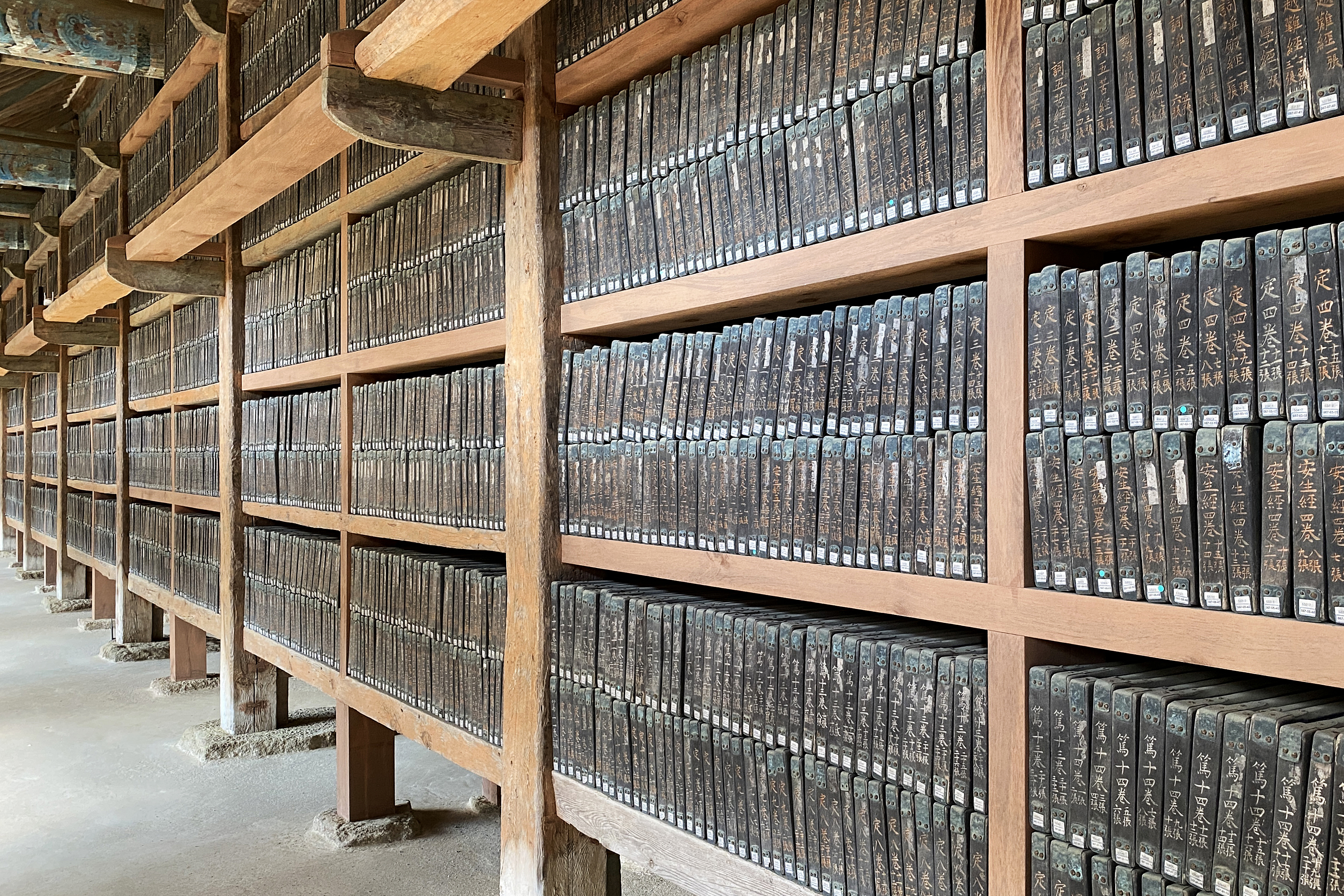

합천 해인사 장경판전은 15세기 후반에 팔만대장경 판목 보관을 목적으로 건립된 수다라장과 법보전으로 구성된 목조 건축물로서, 팔만대장경 보존을 위한 과학적인 설계가 돋보여 유네스코 세계문화유산에 등재되었고 현대 건축에도 영향을 주고 있다.

| 합천 해인사 대장경판 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 명칭 | |

| 한국어 | 팔만대장경 또는 고려대장경 |

| 한자 | 八萬大藏經 또는 高麗大藏經 |

| 로마자 표기 | Palman Daejanggyeong 또는 Goryeo Daejanggyeong |

| 영어 | Tripitaka Koreana |

| 라틴어 | Tripitaka Koreana |

| 개요 | |

| 종류 | 불경 |

| 제작 시기 | 13세기 고려 |

| 보관 장소 | 해인사 장경판전 |

| 유네스코 지정 | 유네스코 세계유산 (1995년) |

| 유네스코 기록 유산 | Printing woodblocks of the Tripitaka Koreana and miscellaneous Buddhist scriptures |

| 내용 | |

| 경판 수량 | 81,352매 |

| 크기 | 약 24 x 70 cm |

| 두께 | 2.6 ~ 4 cm |

| 총 길이 | 약 2.74 km |

| 문화재 정보 | |

| 지정 번호 | 국보 제32호 |

| 지정일 | 1962년 12월 20일 |

| 소재지 | 경상남도 합천군 가야면 해인사길 122, 해인사 (치인리) |

| 해인사 장경판전 | |

| |

| 위치 | |

| 추가 정보 | |

| 관련 링크 | 유네스코 세계기록유산 문화재청 코리아 헤럴드 기사 YTN 뉴스 기사 |

2. 명칭

정식 명칭은 '''고려대장경'''(高麗大藏經)이며, 경판 수가 8만여 개에 달해 '''팔만대장경'''(八萬大藏經)이라고도 불린다. 학계에서는 현재 명칭이 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 '''Korean Buddhist Canon'''으로 명칭 변경을 제안하기도 한다.[10] 고려대장경은 실제 삼장(Tripiṭaka)보다 규모가 훨씬 크며, 기행문, 산스크리트어 및 중국어 사전, 승려와 비구니의 전기 등 많은 부가적인 내용을 포함하고 있다.[11]

불교를 숭상한 고려는 외세의 침략을 부처의 힘으로 막고자 방대한 대장경 간행 사업을 추진했다.[33] 고려 대장경(팔만대장경)은 10세기부터 14세기까지 고려의 명칭에서 유래되었다. 초조대장경, 속장경, 팔만대장경(재조대장경)의 세 가지 주요 판본이 제작되었다.

3. 역사

목판 조각은 불교의 도움을 요청하여 운명을 바꾸는 행위로 여겨졌다.[13][14] 대장경의 조판은 인쇄술 발달과 출판 기술에 큰 공헌을 하였다.[35]

3. 1. 초조대장경 (初雕大藏經)

불교를 숭상한 고려는 거란의 침입을 부처의 힘으로 막고자 고려 현종 때 대장경 간행 사업을 시작했다.[33] 대구 팔공산 부인사(符仁寺)에 도감(都監)을 두고, 《대반야경(大般若經)》, 《화엄경(華嚴經)》, 《금광명경(金光明經)》, 《묘법연화경(妙法蓮華經)》 등 6,000여 권을 조조(彫造)하였다.[34] 고려 문종 때 완성된 이 초판 고본(古本) 대장경은 고려 고종 19년(1232년) 몽골 침입 때 불타고, 일부가 일본에 전해진다.[34]

3. 2. 속장경 (續藏經)

대각국사 의천이 개성 흥왕사(興王寺)에 교장도감(敎藏都監)을 설치하고, 송, 요, 일본에서 수집한 불경의 총목록을 작성하고, 이에 따라 차례로 만들었다.[34] 이것이 속대장경(續大藏經)으로 1,010부(部) 4,740여 권에 달하였으나, 몽골의 병화로 거의 없어지고 일부가 전해지고 있다.[34]

3. 3. 팔만대장경 (재조대장경)

고려 고종 23년(1236년) 강화도에 장경도감(藏經都監)을 설치하여 몽골의 침입을 막고자 대대적인 조판 사업을 다시 시작했다.[35] 최우와 그의 아들 최항의 지원을 받았고,[16] 선종과 교종의 승려들이 참여했다. 고종 38년(1251) 총 81,137매(枚)의 대장경을 완성하였는데,[35] 이것이 현재 합천 해인사에 보관되어 있는 팔만대장경이다.[35] 현재 보존되어 있는 대장경판은 조선 시대에 다시 새긴 것(보유판)과 일제 강점기 때 다시 새긴 것까지 합하여 총 81,352판(板)이나 된다.[36]

로버트 버스웰 주니어에 따르면 ''고려 대장경''의 제작은 엄청난 국가적 재정 및 인력 투입으로, 1960년대 미국의 아폴로 계획 달 착륙과 비교할 수 있을 정도였다.[18] 수천 명의 학자와 장인이 이 대규모 프로젝트에 고용되었다.[17]

1236년 (고려 고종 20년)에 몽골이 고려를 침략했다. 강화도로 피난했던 고종은 다시 대장경 제작을 지시했다. 거제도와 남해에서 자작나무(벚나무라는 자료도 있음)를 운반해 와 15년의 세월을 거쳐 8만여 장의 판목을 조각했다. 이것이 현재 전해지는 고려 팔만대장경이다.

완성 후 한양의 지천사로 옮겨졌다. 그 후 현재의 가야산 해인사에 보관되었다. 해인사에 보관되어 있는 경판고는 조선 성종 19년(1488년)에 건설되었다.

이 고려 팔만대장경의 판목으로 인쇄된 대장경은 무로마치 시대에 오우치 요시미의 감합무역에 의해 일본에도 반입되었다. 조조지 (도쿄도)와 오타니 대학 (교토시)에는 거의 완벽하게 갖춰진 고려 팔만대장경의 판목으로 인쇄된 대장경을 소장하고 있다.

오각이 적은 양호한 책으로 평가받으며, 근대에 편찬된 고쿠난 준지로·와타나베 카이쿄쿠 감수의 "대정신수대장경" (대장출판)의 저본으로 사용되었으며, 오늘날 인터넷상에 공개된 대장경 텍스트도 이에 준거한다.

4. 구성

합천 해인사 대장경판의 구성은 당나라 때 만들어진 불전 목록인 『개원석교록』을 바탕으로, 북송 시대 촉에서 간행된 『개보장』을 따랐다. 「반야」, 「보적」, 「대집」, 「화엄」, 「열반」의 오부경을 중심으로, 대승의 경·율·론, 소승의 경·율·론 등이 추가되었다.[29] 일련 번호는 1부터 1498까지이다.

4. 1. 상세 구성

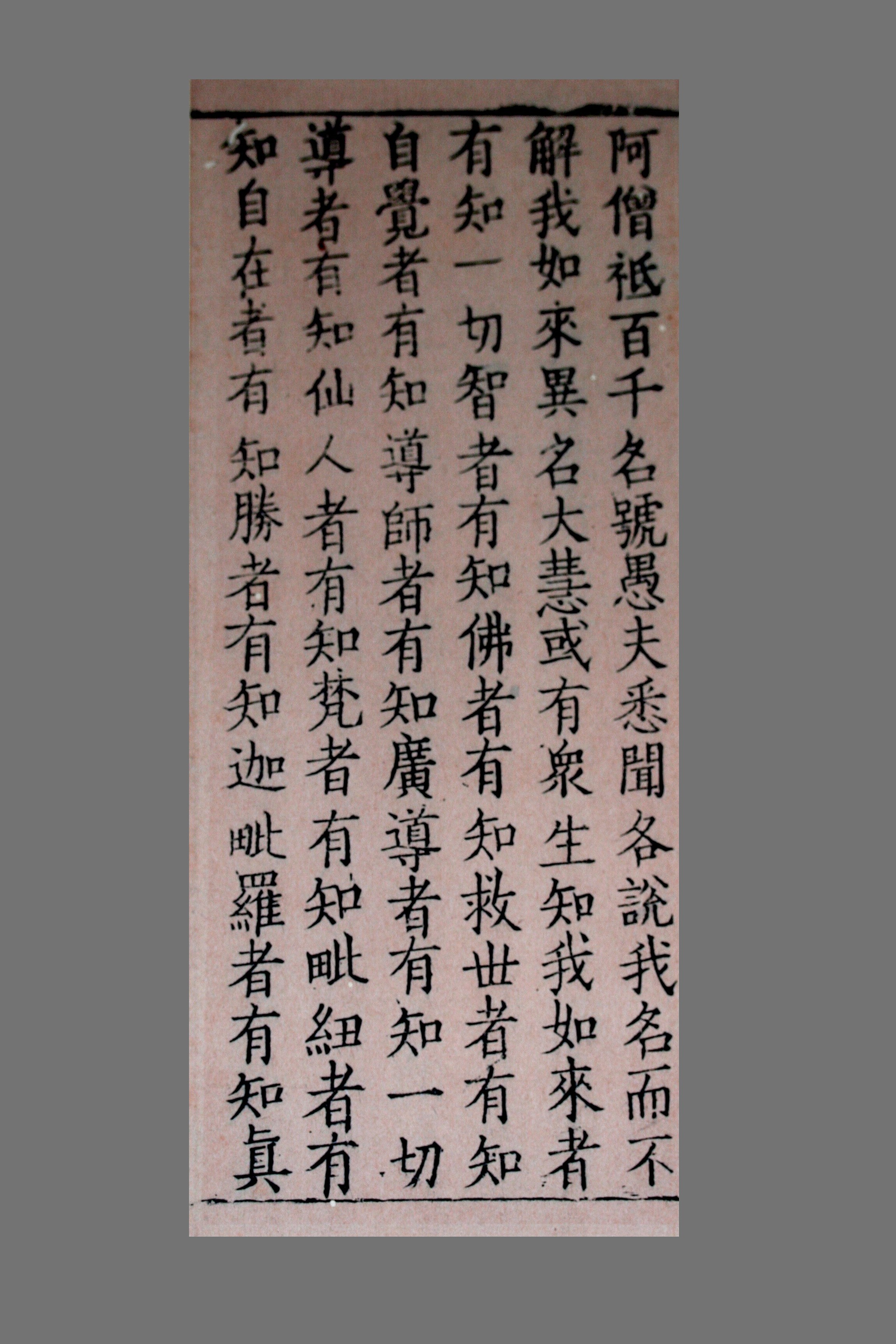

대장경은 경전을 모두 모아놓은 것으로, 일체경이라고도 한다. 경(經)·율(律)·론(論)의 삼장(三藏)과 그 주석으로 구성되어 있다. 고려 팔만대장경은 세로 약 24cm, 가로 약 70cm, 두께 약 4cm의 자작나무로 만들어진 판목 81,258판으로 이루어져 있어 팔만대장경이라고 불린다.대장경판은 당나라 때 만들어진 불전 목록인 『개원석교록』을 바탕으로, 북송 촉에서 간행된 『개보장』을 따라, 「반야」, 「보적」, 「대집」, 「화엄」, 「열반」의 오부경을 으뜸으로 하고, 그 후에 대승의 다른 경과 율·론, 그리고 나중에 소승의 경·율·론, 기타를 더한 구성으로 되어 있다[29]。 일련 번호는 1부터 1498까지이다.

- 대승 삼장 (No.1-No.646)

- * 대승 경장 (No.1-No.522)

- ** 반야부 (No.1-No.21)

- ** 보적부 (No.22-No.55)

- ** 대집부 (No.56-No.78)

- ** 화엄부 (No.79-No.104)

- ** 열반부 (No.105-No.110)

- ** 여러 중역경 (No.111-No.387)

- ** 단역경 (No.388-No.522)

- * 대승 율장 (No.523-No.548)

- * 대승 논장 (No.549-No.646)

- 소승 삼장 (No.647-No.978)

- * 소승 경장 (No.647-No.888)

- ** 아함부 (No.647-No.800)

- ** 단역경 (No.801-No.888)

- * 소승 율장 (No.889-No.942)

- * 소승 논장 (No.943-No.978)

- 성현전 기록 (No.979-No.1087)

- * 번역집전 (No.943-No.1046)

- * 중국 찬술 (No.1047-No.1087)

- 기타 (『개원석교록』 수록 외의 경전) (No.1088-No.1498)

- * 중국 찬술・번역 (No.1088-No.1401, No.1403-No.1404, No.1406-No.1498)

- * 고려 저술 (No.1402, No.1405)

5. 재질 및 치수

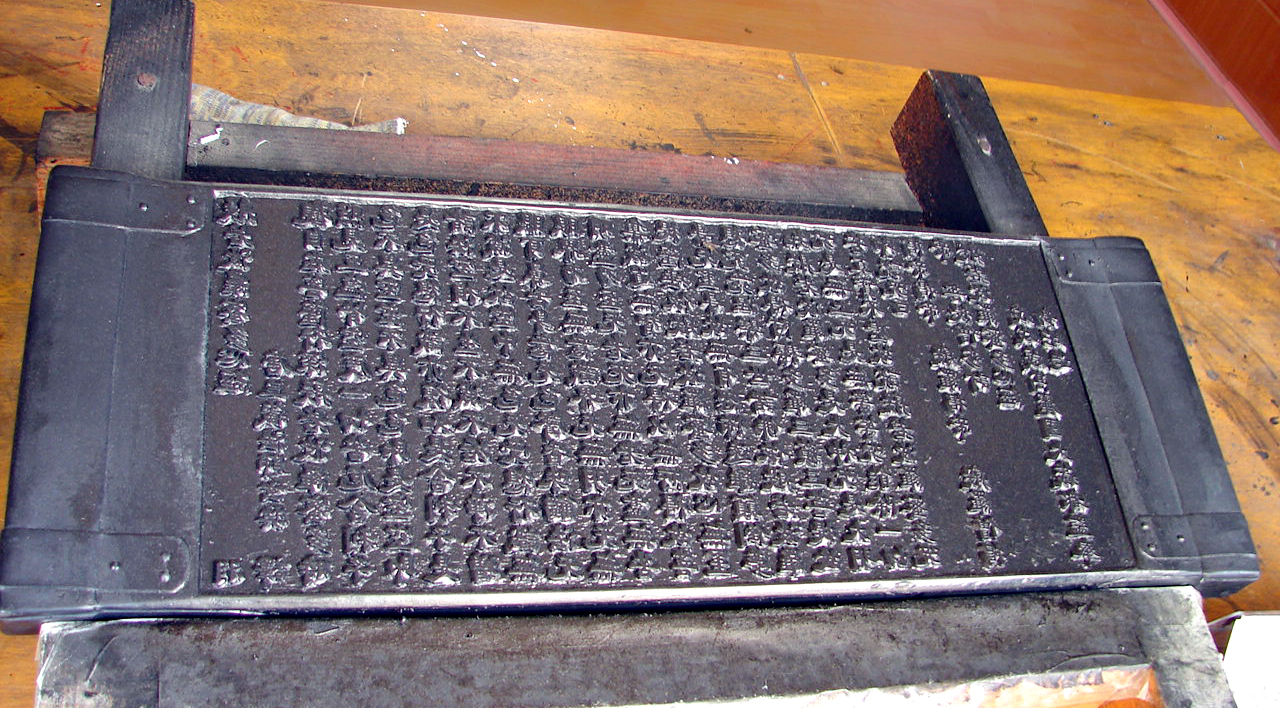

경판의 재질은 자작나무로 알려져 왔으나 전자현미경 조사 결과 산벚나무와 돌배나무가 대부분이다.[36] 경판 1개의 총 길이는 68 혹은 78센티미터이며 폭은 약 24센티미터, 두께는 2.7~3.5센티미터이다. 무게는 경판의 재질에 따라 4.4kg까지 나가는 경우도 있으나, 대부분 3kg∼3.5kg 정도이다.

6. 경판 수

현재 보존되어 있는 경판의 수는 81,352장이다.[36] 1915년 조선총독부가 81,258장으로 집계했으나, 2000년대 이후 조사 결과 81,352장으로 확인되었다. 다만, 이 숫자에는 일제강점기(1915년, 1937년)에 제작, 추가된 36개 경판이 포함되어 있어, 이에 대한 문화재적 가치에 대한 논의가 필요한 상황이다.

7. 제작 과정

고려는 불교를 숭상하여 외세의 침략을 부처의 힘으로 막고자 방대한 대장경 간행 사업을 추진했다.[33] 거란의 침입으로 곤경에 직면했을 때 불력으로 물리치고자 대구 팔공산 부인사에 도감(都監)을 두고, 《대반야경》, 《화엄경》, 《금광명경》, 《묘법연화경》 등 6,000여 권을 조조(彫造)하였다.[34] 현종 때 시작하여 문종 때 완성된 이 초판 고본(古本) 대장경은 고종 19년(1232)의 몽골 침입 때 불타고, 일부가 일본에 전해진다.[34]

그 후 대각국사 의천이 흥왕사에 교장도감을 설치하고, 송에서 가져온 불경과 요, 일본에서 수집한 불경의 총목록을 작성하고, 이에 따라 차례로 만들었다.[34] 이것이 이른바 속대장경으로 1,010부(部) 4,740여 권에 달하였으나, 몽골의 병화로 거의 없어지고 일부가 전해지고 있다.[34]

1011년(고려 현종 2년)에 거란이 고려를 침략하자 국가 방위를 기원하기 위해 촉판의 개보대장경(971년~983년)을 바탕으로 최초의 대장경 제작이 시작되었다고 전해진다. 이후 거란은 물러갔다. 판목은 대구의 부인사로 옮겨졌다.

1236년 (고려 고종 20년)에 몽골이 고려를 침략하자 부인사에 있던 판목은 전쟁으로 소실되었다. 강화도로 피난했던 고종은 다시 대장경 제작을 지시했다. 고종 23년(1236) 강화도에 장경도감을 설치하여 사업에 착수, 고종 38년(1251) 총 81,137매(枚)의 대장경을 완성하였는데, 이것이 유명한 '''팔만대장경'''으로 합천 해인사에 보관되어 있다.[35] 현재 보존되어 있는 대장경판은 조선 시대에 다시 새긴 것(보유판)과 일제 강점기 때 다시 새긴 것까지 합하여 총 81,352판(板)이나 된다.[36]

제작 과정은 거제도와 남해에서 자작나무(벚나무라는 자료도 있음)를 운반해 와 15년의 세월을 거쳐 8만여 장의 판목을 조각했다. 한국 남부 섬에서 얻은 자작나무를 3년 동안 바닷물에 담갔다가 잘라서 소금물에 삶았다. 그늘에 놓고 3년 동안 바람에 노출시켜 조각할 준비를 했다. 각 블록을 조각한 후에는 곤충을 쫓아내기 위해 독성 옻칠을 칠하고 변형을 방지하기 위해 금속으로 틀을 만들었다. 각 블록에는 23행의 텍스트가 새겨져 있으며, 각 행에는 14자의 글자가 있었다. 각 블록은 양면을 합쳐 총 644자의 글자를 담고 있었다. 스타일의 일관성으로 인해 한 사람이 전체 컬렉션을 조각했다고 알려져 왔으나, 현재는 30명의 팀이 대장경을 조각했다고 추정하고 있다.

8. 평가 및 의의

고려대장경(팔만대장경)은 대한민국의 국보 제32호이며, 보관소인 해인사는 유네스코 세계 문화 유산으로 지정되었다.[19] 유네스코 위원회는 고려대장경을 "세계에서 가장 중요하고 가장 완전한 불교 교리 텍스트의 집대성"이라고 묘사하며,[20] 현재 유네스코에 등록된 세계 3대 목판 중 하나이다.[22]

고려대장경은 현존하는 가장 완벽하고 정확한 불교 경전 모음이라는 점에서 역사적 가치가 크다.[4] 현대 학자들은 고려대장경을 통해 이전의 중국 및 거란어 판본을 연구할 수 있으며, 일본의 대정신수대장경(大正新脩大藏經)은 고려대장경을 저본으로 사용했다.[4] 고려대장경 편찬자들은 오류를 찾기 위해 이전 판본들을 비교하고, 발견된 오류 등은 30권의 ''별록''에 기록했다.[12]

로버트 버스웰 주니어에 따르면 고려대장경의 제작은 1960년대 미국의 아폴로 계획에 비견될 정도로 국가적 자원과 인력이 투입된 대규모 프로젝트였다.[18]

8. 1. 오류 관련 논란

''고려대장경''에 오류가 하나도 없다는 것은 흔한 오해이다.[23] 한 연구 조사에 따르면 텍스트에 실제로 누락된 글자와 오류가 있었다.[24][25] 고려대장경 편찬자들은 이전의 북송, 거란, 고려 판본을 통합하고, 존경받는 한국 승려들이 쓴 내용을 추가했다.[4][26] 수기 스님은 고려대장경을 완성한 후, 서로 다른 대장경 판본을 비교하면서 발견한 오류, 중복, 누락을 기록한 30권의 ''별록''을 출판했다.[12]9. 보존

1398년 해인사로 옮겨져 현재까지 보관되고 있다. 팔만대장경판을 보관하고 있는 합천 해인사 장경판전은 1995년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.[35] 해인사 대장경판 및 제(諸)경판은 2007년 유네스코 세계기록유산으로 지정되었다.

10. 현대적 활용

1995년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 해인사 장경판전에 국보로 팔만대장경판이 보관되어 있으며, 2007년에는 해인사 대장경판 및 제(諸)경판이 유네스코 세계기록유산으로 지정되었다.[1] 팔만대장경 인쇄본은 강원도 평창군 등에서 문화재로 지정하여 보존하고 있다.[1]

1964년 동국대학교 역경원 설립 후, 2001년 한글대장경 318권이 완간되었다.[2] 팔만대장경 완성에 15년이 걸렸는데, 한글대장경은 2배가 넘는 36년이나 걸려 완성했다.[2] 현대판 고려대장경은 47권에 1514개의 텍스트를 담고 있다.[3]

| 권수 | 텍스트 번호 | 저자 및 기타 정보 | 제목 |

|---|---|---|---|

| 32 | 1064 | 혜원 저 | 대방광불화엄경음의 |

| 34 | 1257 | 가홍 저, 후진 (後晉) 시대 승려 | 新集藏經音義隨函錄|신집장경음의수함록중국어 |

| 35 | 1258 | 송 태종 저, 북송 (976–997) 시대 황제 | 御製蓮華心輪回文偈頌|어제연화심륜회문게송중국어 |

| 35 | 1259 | 송 태종 저 | 御製秘藏詮|어제비장전중국어 |

| 35 | 1260 | 송 태종 저 | 御製逍遙詠|어제소요영중국어 |

| 35 | 1261 | 송 태종 저 | 御製緣識|어제연식중국어 |

| 38 | 1402 | 수기 편찬, 고려 고종 38년(1251) | 高麗國新雕大藏校正別錄|고려국신조대장교정별록중국어 |

| 39 | 1405 | 大藏目錄|대장목록중국어 | |

| 45 | 1500 | 연선사 편찬, 고려 고종 (1214–1259) 재위 기간 중, 전광재에 의해 진안(晉安), 경상도에서 간행, 고종 35년 9월(1248) | 南明泉和尚頌證道歌事實|남명천화상송증도가사실중국어 |

| 45 | 1503 | 청수 저, 제자 정(靜)과 윤(筠)의 도움을 받아 남당 이경 (保大) 황제 재위 10년 (952) | 祖堂集|조당집중국어 |

| 45 | 1504 | 명 (1368–1644) 시대의 진시 수집 | 大藏一覽集|대장일람집중국어 |

| 46 | 1505 | 혜심 저, 고려 고종 13년(1226) | 禪門拈頌集|선문염송집중국어 |

| 47 | 1507 | 균여 (923–973), 고려. 1226년 봄 갑사에서 천기(天其)가 이 구절을 발견 | 十句章圓通記|십구장원통기중국어 |

| 47 | 1508 | 균여 저 | 석 화엄 지귀장 원통초 |

| 47 | 1509 | 균여 저 | 화엄경 삼보장 원통기 |

| 47 | 1510a | 균여 저 | 석 화엄교 분기 원통초 |

| 47 | 1510b | 혁연정 저, 문종 29년(1075) 1월 | 大華嚴首座圓通兩重大師均如傳幷序|대화엄수좌원통양중대사균여전병서중국어 |

| 47 | 1511 | 원나라 (1280–1368) 왕자성의 총서, 고려 강종 2년(1213) 이순보 서문 | 禮念彌陀道場懺法|이념미타도량참법중국어 |

| 47 | 1514 | 목록 | 고려대장경 보유 목록 |

참조

[1]

웹사이트

Printing woodblocks of the Tripiṭaka Koreana and miscellaneous Buddhist scriptures

https://www.unesco.o[...]

2024-12-16

[2]

웹사이트

Wooden block printing perfection of Tripitaka Koreana

https://www.koreaher[...]

The Korea Herald

2021-11-13

[3]

웹사이트

Printing woodblocks of the Tripitaka Koreana and miscellaneous Buddhist scriptures

https://en.unesco.or[...]

2024-09-01

[4]

웹사이트

Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://whc.unesco.o[...]

United Nations

2016-07-30

[5]

서적

Under the Microscope: The Secrets of the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2016-09-30

[6]

서적

World Heritage in Korea

https://books.google[...]

Cultural Heritage Administration

2016-07-30

[7]

서적

Under the Microscope: The Secrets of the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2016-07-30

[8]

웹사이트

Printing Woodblocks of the Tripitaka Koreana in Haeinsa Temple, Hapcheon

http://jikimi.cha.go[...]

Korea Tourism Organization

2016-10-01

[9]

웹사이트

World Heritage Tripitaka Koreana, also visible to the public

https://www.ytn.co.k[...]

2021-06-12

[10]

웹사이트

'Tripitaka Koreana' may be renamed

https://www.koreatim[...]

2016-10-01

[11]

웹사이트

Name of Tripitaka Koreana should be changed

http://www.ktimes.co[...]

2016-10-01

[12]

서적

Under the Microscope: The Secrets of the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2016-07-30

[13]

문서

Turnbull. Page 41.

[14]

URL

p. 191

https://digital.lib.[...]

[15]

문서

Park, Jin Y. article "Buddhism in Korea" in Keown and Prebish 2010 : 451

[16]

서적

Under the Microscope: The Secrets of the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2016-07-30

[17]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

https://books.google[...]

Princeton University Press

2016-10-01

[18]

웹사이트

Scholar suggests name change for Tripitaka Koreana

http://www.koreahera[...]

Herald Corporation

2016-09-30

[19]

웹사이트

Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO

2008-04-14

[20]

웹사이트

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO

2008-04-14

[21]

뉴스

Printing Blocks Remain in Perfect Condition after 760 Years

http://www.koreana.o[...]

Koreana - a Quarterly on Korean Art & Culture

[22]

웹사이트

'선을 넘는 녀석들' 전 세계 딱 3개! 유네스코에 등재된 목판 기록문화유산, 장판각의 '유교책판'

https://enews.imbc.c[...]

2022-09-29

[23]

서적

Buddhism: Religion in Korea

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

2007

[24]

서적

Korea and Globalization: Politics, Economics and Culture

Psychology Press

2002

[25]

간행물

Koryô taejanggyông âi chônsanhwa wa ich'eja ch'ôri munje

1994

[26]

웹사이트

Tripitaka Koreana at Haeinsa Temple

http://www.ocp.go.kr[...]

Cultural Properties Administration

2008-04-14

[27]

서적

Under the Microscope: The Secrets of the Tripitaka Koreana Woodblocks

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2016-09-30

[28]

웹사이트

Tripitaka Koreana: ural Treasure

https://www.koreatim[...]

2016-09-30

[29]

URL

海印寺 八万大蔵経

http://i80000.or.kr/[...]

[30]

URL

문화재청고시제2010-89호(국가지정문화재 보물지정)

http://gwanbo.mois.g[...]

[31]

웹인용

다음백과 "고려대장경"

https://100.daum.net[...]

2020-06-16

[32]

웹인용

팔만대장경, 770년 만에 사상 첫 일반 공개

https://www.hani.co.[...]

[33]

문서

한국사 > 중세사회의 발전 > 고려 후기의 사회와 문화 > 몽골과의 항쟁 > 고려대장경

[34]

문서

한국사 > 중세사회의 발전 > 고려 후기의 사회와 문화 > 몽골과의 항쟁 > 고려대장경 > 제1차 대장경간행

[35]

문서

한국사 > 중세사회의 발전 > 고려 후기의 사회와 문화 > 몽골과의 항쟁 > 팔만대장경

[36]

웹사이트

고려대장경연구소

http://www.sutra.re.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com