100식 기관단총

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

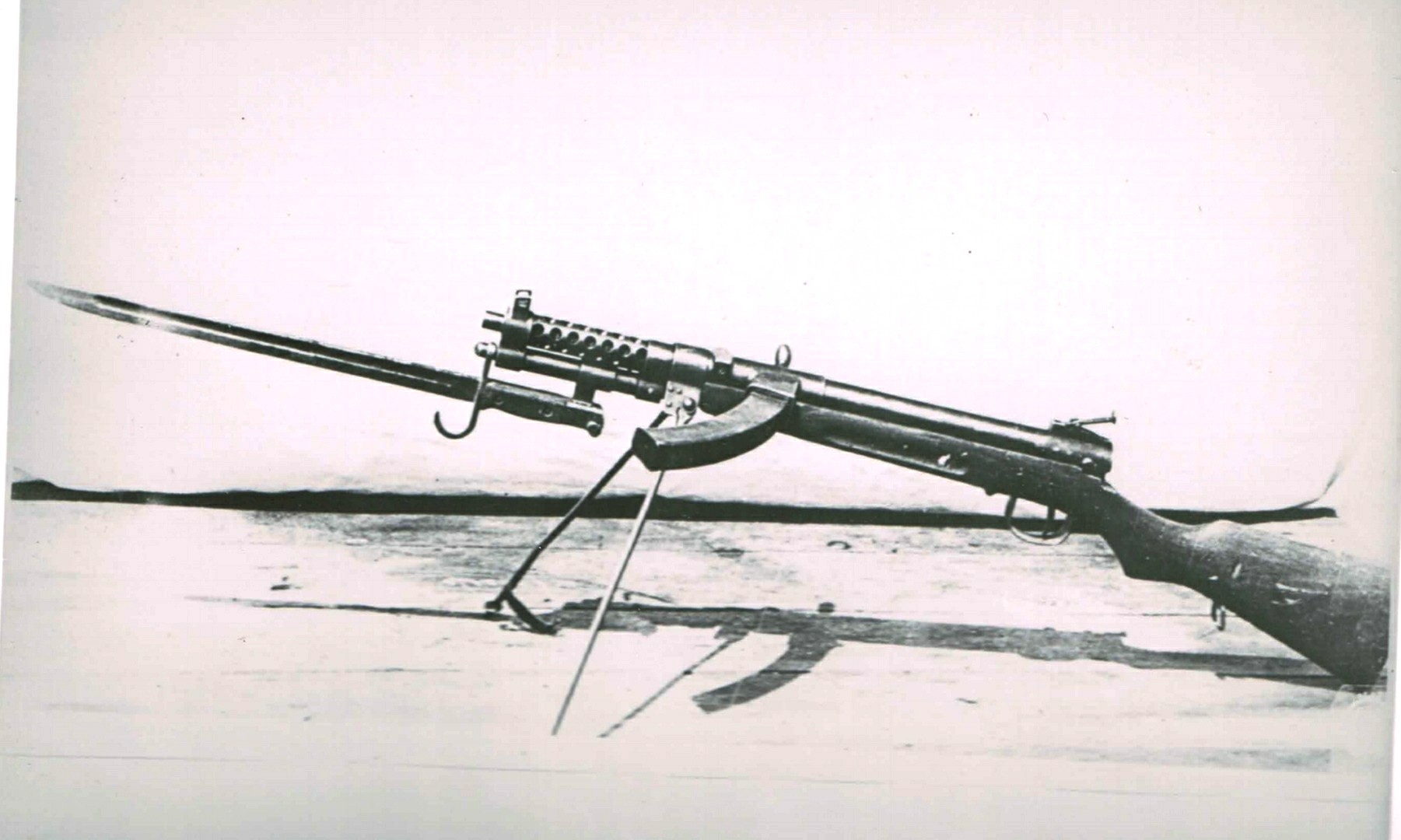

100식 기관단총은 1939년 일본 남부 기지에서 설계되어 1942년부터 일본 제국군에 보급된 기관단총이다. 스위스 SIG사의 MP18을 모티브로 8x22mm 남부 권총탄을 사용하며, 스텐 기관단총처럼 총열 옆에서 급탄받는 구조이다. 초기형은 소염기, 가늠자, 양각대, 대검꽂이를 갖추었으며, 공수부대용은 접이식 개머리판을 장착했다. 1944년에는 자원 고갈로 인해 설계가 단순화된 후기형이 생산되었지만, 보급 문제로 인해 전선에서의 사용은 제한적이었다. 100식 기관단총은 여러 파생형이 존재하며, 장탄수가 30발로 많고 분해 결합이 용이하다는 장점이 있으나, 사격 시 밸런스가 좋지 않고, 대량 생산에 적합하지 않다는 단점도 있었다. 종전 후에는 대부분 폐기되었으나, 일부는 여러 국가에서 노획되어 사용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 제2차 세계 대전의 기관단총 - 톰슨 기관단총

존 T. 톰슨이 설계한 톰슨 기관단총은 '토미건'이라는 애칭으로도 불리며, 제1차 세계 대전 참호전에서의 사용 목적으로 개발되었으나 종전 후 민간 시장에서 인기를 얻어 갱스터 영화의 상징이 되었고, 제2차 세계 대전에서 연합군에 널리 사용된 다양한 파생형과 변형 모델이 있는 미국의 기관단총이다. - 제2차 세계 대전의 기관단총 - MP 40

MP40은 제2차 세계 대전 당시 독일 국방군이 사용한 9mm 기관단총으로, MP38을 개량하여 생산성과 비용을 절감했으며, 전쟁 후 독일군의 상징적인 무기로 널리 사용되어 현대 기관단총 설계 사상의 주류가 되었다. - 제2차 세계 대전의 일본 화기 - 30년식 보병총

30년식 보병총은 무라타 소총을 대체하기 위해 개발된 아리스카 소총 계열의 첫 번째 소총으로, 6.5×50mm 아리스카 탄약을 사용하는 볼트액션 소총이며, 제2차 세계 대전까지 일본 제국 육군의 주력 소총으로 사용되었고, 다양한 전쟁에서 활용되었으며, 신뢰성 문제로 38년식 소총으로 대체되었으나, 수출 및 파생형 모델을 통해 전 세계적으로 사용되었고, 일본 제국주의 침략 전쟁과 관련된 역사적 의미를 지닌다. - 제2차 세계 대전의 일본 화기 - 38식 보병총

38식 보병총은 30년식 보병총의 문제점을 개선하여 일본군이 1906년부터 1944년까지 주력으로 사용한 6.5×50mm 아리스카 탄을 사용하는 볼트액션 소총으로, 기관부 구조 간소화, 볼트 강화, 추출기 개량 등의 개선을 거쳐 약 300만 정이 생산되었으며, 99식 소총 도입 후에도 군수 문제로 인해 계속 사용되었고, 다양한 파생형과 개량형이 존재하며 제2차 세계 대전 이후에도 여러 국가에서 사용되었으며 현재는 일부가 수집되거나 박물관에 소장되어 있다.

| 100식 기관단총 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 종류 | 기관단총 |

| 원산지 | 일본 제국 |

| 설계자 | 난부 기지로 |

| 설계 년도 | 1939년 |

| 제조사 | 나고야 조병창 |

| 제조 기간 | 1942년–1945년 |

| 사용 기간 | 1942년–1954년 |

| 사용 국가 | 일본 제국 육군 일본 제국 해군 |

| 전쟁 | 제2차 세계 대전 국공 내전 후크발라합 반란 한국 전쟁 제1차 인도차이나 전쟁 |

| 제원 | |

| 구경 | 8mm |

| 총열 길이 | 228mm (1942년) 230mm (1944년) |

| 탄약 | 8×22mm 남부 |

| 급탄 방식 | 30발 탈착식 곡선형 상자형 탄창 |

| 작동 방식 | 반동식 |

| 발사 속도 | 450발/분 (1942년) 800발/분 (1944년) |

| 총구 속도 | 335m/s |

| 유효 사거리 | 100-150m |

| 무게 (빈 총) | 3.7kg (1942년) 3.8kg (1944년) |

| 무게 (장전 시) | 4.2kg (1942년) 4.4kg (1944년) |

| 전체 길이 | 890mm (1942년) 900mm (1944년) |

| 파생형 | |

| 기타 | |

| 생산 수량 | 약 8,500–10,000정 |

2. 역사

1939년 남부 기지로가 스위스 SIG사의 MP18(SIG M1920)을 참고하여 설계하였다.[2] 8x22mm 남부 권총탄을 사용하고 스텐 기관단총처럼 총열 옆에서 급탄받는 구조로, 초기에는 소염기, 사거리 조절 가늠자, 양각대, 대검꽂이를 갖추었다.[2] 1942년부터 일본 제국군에 보급되었으며, 공수부대에는 접이식 개머리판이 지급되었다.[2][6][7]

1944년부터는 자원 부족으로 고정식 가늠자와 단순화된 대검꽂이로 설계가 변경되었다. 발사 속도는 분당 800발로 증가했지만, 보급 문제로 전선 보급률은 낮았다.

1945년 일본 제국 항복 후 남은 100식 기관단총은 일본 점령 미국 행정부에 의해 1954년 일본 경찰청 창설 시 경찰 무장용으로 사용되었다.[9] 중화민국은 일본과의 적대 행위 중단 후 획득했고, 중화인민공화국은 국공 내전 중 국민당군에게서 노획했다. 조선민주주의인민공화국과 대한민국도 100식 기관단총을 사용하였다.

2. 1. 개발 배경

1920년 7월 육군 기술 본부의 병기 연구 방침에 따라 자동 단총(당시 일본에서 기관단총의 호칭) 연구가 시작되었다. MP18, 톰슨 등 외국제 기관단총을 수입하여 분해 및 연구를 진행했다.[11]1920년경, 탄약 선정을 위해 6.5mm탄, 7mm 남부탄, 7.7mm탄이 시험되었으나[11] 모두 불만족스러웠고, 최종적으로 14년식 권총과 같은 8mm 남부탄을 사용하기로 결정했다.

1923년, 육군 조병창 화공창 도쿄 공창에서 시제 자동 권총 설계가 시작되었다.

1927년에 '''시제 자동 권총 1927년형'''이 완성되었다. 블로우백 방식이었으나, 에어 버퍼(공기압식 볼트 완충 장치)의 결함으로 발사 속도가 너무 빠르고, 명중 정밀도가 낮으며, 구조가 복잡하다는 문제점이 있었다.[12]

1928년에는 '''시제 자동 권총 1928년형'''이 완성되었다. 셀렉터를 통해 단발과 연발(2점사) 전환이 가능했다.

1930년, 시제 자동 권총 1927년형과 1928년형은 다른 여러 기관단총과의 비교 시험을 받았으나, 두 모델 모두 채택되지 않았다.

1931년 만주 사변 발발로 개발이 중단되었다가, 1·28 상해 사변 상하이 전투에서 일본 해병대가 베르그만식 기관단총을 효과적으로 사용하면서 개발이 재개되었다.

1939년 남부 기지로에서 MP18을 모티브로 100식 기관단총을 설계하였다. 8x22 mm 남부 권총탄을 사용하고, 스텐 기관단총처럼 총열 옆에서 급탄받는 구조였다. 초기형은 소염기, 가늠자, 양각대, 대검꽂이를 갖추었다. 1942년부터 일본 제국군에 보급되기 시작했으며, 공수부대에는 접이식 개머리판이 지급되었다.

1944년부터는 자원 부족으로 설계가 단순화되었다.

2. 2. 개발 과정

스위스 SIG사의 MP18(SIG M1920)을 수입하여 남부 기지로가 1939년에 설계하였다.[2] 8x22 mm 남부 권총탄을 사용하고, 스텐 기관단총처럼 총열 옆에서 탄을 공급받는 구조로 설계된 최초의 100식은 소염기, 사거리 조절이 가능한 가늠자, 양각대, 대검꽂이를 갖추었다.[2] 1942년부터 일본 제국군에 보급되었으며, 공수부대에는 낙하 시 걸리적거리지 않도록 접이식 개머리판을 가진 형태로 보급되었다.[2][6][7] 전쟁이 심화되면서 자원이 부족해지자 1944년부터는 고정된 가늠자와 단순화된 대검꽂이로 설계가 단순화되었다. 단순화에 따라 발사 속도가 분당 800발로 빨라졌지만, 보급로가 자주 기습당하는 등의 이유로 전선으로의 보급률은 매우 낮았다.일본은 자국 군대에 기관단총 도입이 늦었다. 1920년대와 1930년대에 독일 MP 18의 라이선스 버전인 SIG 베르그만 1920 모델 약 6,000정과 몇 정의 솔로투른 S1-100을 스위스와 오스트리아에서 구매하여 1937년 중국 침략에 사용했지만,[2] 자국산 기관단총의 대량 생산은 1944년까지 시작되지 않았다. 그동안 일본 제국은 이탈리아 동맹으로부터 MAB 38/43 기관단총 350정을 주문하여 1943년에 인도받았다.[5]

서유럽에서 수입된 기관단총이 사용되는 동안, 일본의 기관단총 개발은 정체되었다. 남부병기제조소에서 설계하고 제작한 초기 시제품인 실험형 1호 기관단총과 실험형 2호 기관단총이 부적합한 것으로 판명된 후, 육군은 1937년 8월에 새로운 요구 사항을 공식화했다. 새로운 단순한 설계는 베르그만식 기관단총을 기반으로 하였으며, 이는 1·28 상해 사변 상하이 전투에서 일본 해병대에 의해 효과적으로 사용되었다. 이로 인해 1938년에 ''실험형 3호 기관단총''이 개발되었다. 초기 버전은 3A형으로 알려졌지만, 몇 차례의 변경을 거쳐 1939년 4월에 3B형이 도입되었다. 시험 결과 전반적으로 긍정적인 결과를 얻었으며, 보병, 기병 및 예비 부대를 대상으로 200정의 무기를 생산하여 군사 테스트를 실시할 것이 권고되었다. 정확도 향상과 표준 30식 소총검 장착 방법에 대한 추가 요구 사항이 제시되었다. 기병 부대용 무기의 일부에는 양각대와 최대 1,500미터 거리의 조준경이 장착되어 부피가 큰 11식 경기관총과의 비교에서 그 능력을 평가했다.

1939년 11월, 이중 슬롯 머즐 브레이크를 장착한 3C형이 출시되었다. 이 버전의 시험이 거의 완료된 후, 1940년 여름 일본 제국 육군에 '100식 기관단총'으로 채택되었다. 그러나 육군의 관심이 새로운 7.7mm 99식 경기관총으로 옮겨가면서 이 신형 무기에 대한 대규모 주문은 이루어지지 않았다. 낮은 우선순위의 군사 계약에 따라 100식은 1942년 8월부터 배치되기 시작했으며, 그 수는 1,000대를 넘지 않았다. 이 중 약 200대가 육군 공수부대원들이 사용하도록 접이식 개머리판 모델로 개조되었다.[2] 이러한 개조는 팔렘방 전투와 같이 공수부대원과 별도로 가방에 담겨 낙하하는 무기 문제 이후에 이루어졌으며, 점퍼의 복부에 부착된 가방에 보관하도록 설계되었다.

초기형 100식 기관단총은 1942년 말 군사 시험을 위해 제한된 수량이 솔로몬 제도에 인도되었다. 소량은 과달카날에 인도되었지만, 나머지 선적은 목표 지점에 도달하기 전에 침몰했다. 머즐 브레이크가 없는 매우 초기 모델(모델 3B의 "기병형"으로, 양각대와 최대 1,500미터의 조준기를 갖춤) 몇 정이 버마 전역의 후반부에 일본군 증원군에 의해 영국군에 노획되었다.[6] 공수부대원형의 경우 일부가 필리핀 전역 중 루손에서 노획되었다.[7]

제1차 세계 대전 이후인 1920년 7월 육군 기술 본부 병기 연구 방침에 따라 자동 소총 개발의 예비 연구로서 자동 단총(당시 일본에서의 기관단총의 호칭) 연구에도 착수하게 되었으며, 외국제 기관단총(독일제 MP18, 미국제 톰슨 등)을 수입하여 분해, 연구를 진행했다.

1920년경, 탄약 선정을 위한 예비 연구가 진행되었으며, 6.5mm탄( .25ACP탄)・7mm 남부탄・7.7mm탄( .32ACP탄)이 시험되었으나[11], 모두 만족스럽지 않아 14년식 권총과 같은 8mm 남부탄(8×22mm 남부탄)을 사용하기로 결정했다. 1923년, 육군 조병창 화공창 도쿄 공창에서 시제 자동 권총의 설계가 시작되었다.

1927년에, '''시제 자동 권총 1927년형'''(Tokyo Arsenal Model 1927)이 완성되었다. 전체 길이 690mm, 무게 3.2kg, 8×22mm 남부탄, 50발 드럼 탄창(메탈 테이프 급탄) 또는 30발 박스 탄창(스프링 급탄), 블로우백 방식이며, 에어 버퍼(공기압식 볼트 완충 장치)[12]의 결함으로 발사 속도가 1200발/분으로 너무 빠르고, 명중 정밀도가 낮으며, 구조가 복잡하고 취약하다는 등의 문제점이 있었다. 1928년에는 완전히 다른 설계의 '''시제 자동 권총 1928년형'''(Tokyo Arsenal Model 1928)이 완성되었다. 전체 길이 800mm, 무게 3.3kg, 8×22mm 남부탄, 18발 탄창, 블로우백 방식. 셀렉터를 통해 단발과 연발(2점사) 전환이 가능했다.

1930년에 시제 자동 권총 1927년형과 1928년형은 시그-베르그만(SIG-Bergmann, 스위스 시그(SIG)사의 MP18의 라이선스 복제품), 라티(Lahti Model 1922), 톰슨(Thompson) 등, 다른 여러 단기관총과의 비교 시험을 받았고, 그 결과, 두 모델 모두 채택되지 않았다. 이후, 1931년 만주 사변의 발발로 예산상의 제약과 생산 우선 순위 때문에 개발이 중단되었다.

중국군은 해외에서 다양한 종류의 기관단총을 수입하여 사용했으며, 일본군은 이를 대량으로 노획하여 기관단총 개발의 참고 자료로 삼았다. 이후의 노몬한 사건에서도 마찬가지였다. 기관단총의 본격적인 개발이 시작된 것은 1935년부터로, 남부 총 제조소(중앙 공업으로 개조)에 의해, "'''남부식 기관단총 1호'''"와 "'''남부식 기관단총 2호'''"가 시제되었다. 남부식 기관단총을 바탕으로, 육군 기술 본부에 의해, 쇼와 11년 (1936년)에 "'''시제 1형 기관단총'''"과 "'''시제 2형 기관단총'''"이 시제되었고, 1937년 동안 시험되었다. 시제 1형 기관단총은 실사 시험을 통해 총신과 탄창의 문제가 판명되었고, 더 개량을 거쳐 시제 3형 기관단총으로 발전하게 된다.

시제 1형 기관단총이 100식 기관단총으로 이어지는 계통의 시조가 되었다. 시제 2형 기관단총 계통은 정식 채용되지 않고, 소수가 시제되었을 뿐이었다. 남부식 1호·2호, 시제 1형·2형, 이들 시제총은 각각 여러 정이 제작되었고, 개별적으로 미묘한 차이가 있었다. 그중에는 탄약 규격이 다른 바리에이션도 있었다. 38식 소총탄의 탄환과 약협을 단축하고, 장약을 감량한, "'''시제 95식 실포'''" (6.5x30mm)라고 불리는 단소탄을 사용하는 것도 있었다. 시제 95식 실포는 8mm 남부탄과 비교하여, 별다른 침투 효력의 차이나 이점이 없었기 때문인지[13], 정식 채용되지 않았다.

이들 총의 시험을 실시한 곳이 육군 기병 학교라는 것으로, 당초에는 보병용 화기로 생각되었던 것은 아니었다. 이 당시에는 기병이라고 해도 이미 승마 기병이 그 주류가 아니었고, 사단 부속의 기병 연대는 사단 수색대로서 기계화 정찰 부대가 되어가는 시기였으며, 이러한 기계화 정찰 부대의 운용에 적합한 화기로 38식 기총 또는 44식 기총을 보완하는 것으로 여겨졌다.[14] 50발 탄창을 갖춘 시제 1형은 1939년 9월 하순부터 중국 주둔 보병 제2연대에 6정이 배치되어 시험을 거쳤다. 운용한 부대에서는 적 진지 점령 후에 행해진 적의 역습에 대해 시제 기관단총의 "허리 사격"으로 유효하게 이를 저지했다는 보고가 있었다.

2. 3. 제식 채용 및 생산

1939년 남부 기지로가 MP18(SIG M1920)을 모티브로 설계했다. 최초의 100식은 8x22mm 남부 권총탄을 사용하고, 스텐 기관단총처럼 총열 옆에서 급탄받는 구조로, 소염기, 사거리 조절 가늠자, 양각대, 대검꽂이를 갖추었다. 1942년부터 일본 제국군에 보급되었으며, 공수부대에는 접이식 개머리판이 지급되었다.1939년 11월, 이중 슬롯 머즐 브레이크를 장착한 3C형이 출시되었다. 1940년 여름 일본 제국 육군에 '100식 기관단총'으로 채택되었으나, 7.7mm 99식 경기관총으로 관심이 옮겨가면서 대규모 주문은 없었다. 낮은 우선순위로 1942년 8월부터 1,000정 이하가 배치되었고, 이 중 약 200정은 육군 공수부대원을 위해 접이식 개머리판으로 개조되었다.[2][6][7] 팔렘방 전투와 같이 공수부대원과 별도로 무기를 낙하하는 문제 때문에 개조가 이루어졌으며, 아리사카 소총과 유사한 디자인으로 점퍼 복부에 부착하는 가방에 보관하도록 설계되었다.

1944년 1월, 육군과의 계약으로 100식 기관단총의 대량 생산이 시작되었다.[9] 생산 속도와 비용 절감을 위해 단순화된 "1944년형 100식 기관단총"이 만들어졌다. 단순한 철제 조준기, 매우 단순화된 소염기를 갖추었고, 총검을 총신에 장착하도록 변경되었다. 많은 100식 기관단총이 거칠게 마감된 개머리판과 거칠게 용접된 금속 부품을 가지고 있었다.[2] 총 7,500정이 생산되었다.[4]

일본 역사가 須川薫雄|스가와 가오루오jp에 따르면, 초기형은 중앙공업 회사에서 소량 생산되었고, 후기형은 1944년 5월부터 종전까지 나고야 조병창 토리이마쓰 공장에서 매달 약 1,000정씩 생산되었다. 총 생산량은 약 10,000정이며, 그중 거의 9,000정이 후기형이라고 추정한다.[8]

100식 기관단총은 유럽제 기관단총, 특히 MP18 (SIG Bergmann 1920)의 영향을 많이 받았다. 일본 육군은 수입 기관단총을 "베르그만 자동 단총" 등으로 불렀고, 일본 해군은 "베식 자동 권총", "스식 자동 권총" 등으로 칭하며 해군 육전대 등에서 사용했다.

초기에는 개발 자원이 부족했지만, 중일 전쟁 발발 후 예산 제약이 완화되어 1939년 "시제 3형 기관단총"이 완성되었다. 이는 100식 기관단총의 직접적인 원형이다.

개수 3형 갑/을을 거쳐 1941년 "100식 기관단총"으로 준 제식 채용되었다. 초기형은 양각대, 원거리 조준자, 총검 장착 장치 등 독일제와 다른 설계 사상을 가졌다. 이는 기병학교의 요구와 정진병(낙하산 부대)의 화기로서 유용성을 고려한 결과였다. 30년식 총검 또는 2식 총검을 장비했다.

분대장에게 기관단총을 지급하여 근접전 백병력을 향상시키는 용법은 당시 독일, 핀란드에서만 채용되었다. 미영은 기관단총을 승차 병원이나 항공병의 자위 화기로만 생각했고, 소련은 사격 훈련이 간단한 기관단총을 다용했다.

본 총에는 셀렉터가 없어 풀 오토 사격만 가능하며, 버스트 사격은 손가락으로 끊어 쐈다. 총강에는 크롬 도금 가공이 되어 있었다. 탄창은 1정에 8개, 4개들이 탄창대 2개로 휴대했다. 작동 방식은 오픈 볼트, 단순 블로우백 방식이다.

전기형은 중앙 공업에서 약간 생산되었고, 후기형은 나고야 조병창 도리이마츠 제조소에서 1944년 5월부터 매월 1,000정씩 생산되었다. 총 생산수는 약 10,000정이며, 대부분 후기형이다.

2. 4. 전후

1945년 일본 제국의 항복 이후, 100식 기관단총의 남은 재고는 일본 점령하 미국 행정부에 의해 1954년 일본 경찰청 창설 시 경찰을 무장시키는 데 사용되었다.[9]100식 기관단총은 중화민국이 일본과의 적대 행위 중단 이후 획득하였고, 중화인민공화국은 국공 내전 중 국민당군으로부터 노획하였다. 조선민주주의인민공화국과 대한민국도 100식 기관단총을 사용하였다. 필리핀은 일본군으로부터 노획하여 저항군과 후크발라합이 사용하였고, 영국은 버마 전역 후반에 한 사례를 노획하였다. 베트남은 제1차 인도차이나 전쟁 이후 PPSh-41 및 7.62mm 토카레프 탄을 사용하는 MAT-49로 대체하였다.

3. 특징 및 파생형

100식 기관단총은 MP18(SIG 베르그만 1920)이나 하넬 MP28, 슈타이어 MP34 등 유럽제 기관단총의 영향을 강하게 받았다. 일본 육군은 이들을 "베르그만 자동 단총" 등으로 불렀고, 일본 해군은 "베식 자동 권총", "스식 자동 권총" 등으로 칭하며 해군 육전대 등에서 사용했다. 이들 대부분은 7.63mm 마우저 탄을 사용했고, 착검 장치가 추가되었다.

중일 전쟁 발발 이후 예산 제약이 완화되면서 개발이 가속화되었다. 1939년에는 "시제 3형 기관단총"이 완성되었고, 이는 100식 기관단총의 직접적인 원형이 되었다. 나무 개머리판과 권총 손잡이가 일체형이었고, 30발들이 탄창을 기관부 좌측에서 장전하는 방식을 채택했다. 8mm 남부 탄의 특성 때문에 탄창은 곡선 형태였다.

이후 "개수 3형 갑 기관단총", "개수 3형 을 기관단총"을 거쳐, 양각대, 신축식 관형 착검 장치, 탄젠트 사이트 등이 추가되었고, 1941년에 "100식 기관단총"으로 준 제식 채용되었다. 개수 3형에는 소염 제퇴기가 없었다.

100식 기관단총은 양각대, 최대 1500m 조준자, 총검 착검 장치 등 독일제 기관단총과는 다른 설계 사상을 가졌다. 이는 기병학교의 요구와 정진병(낙하산 부대)의 화기로서 유용성을 고려한 결과였다. 30년식 총검 또는 2식 총검을 장착했다. 개머리판 좌측면의 금속 부품을 회전시켜 총신 기관부와 개머리판을 쉽게 분해할 수 있었고, 공정 강하 시 휴대했다.

체코슬로바키아의 ZK-383이 유사한 구성을 가졌으며, MP34, 영국의 랜체스터, 스위스의 SIG MKMS, 이탈리아의 베레타 Modello 1938A 전전 생산형, 헝가리의 39M 및 43M도 착검 장치를 갖추고 있었다.

당시에는 독일과 핀란드만이 분대장에게 기관단총을 장비시켜 근접전투력을 향상시키는 전술을 채택했다. 미영은 기관단총을 승차 병원이나 항공병의 자위 화기로만 생각했고, 소련은 훈련 시간 단축을 위해 기관단총을 다용했다. 96식 경기관총이나 99식 경기관총의 착검 장치가 연사 시 총구 안정을 위한 밸런서 역할을 했다는 연구도 있다.

100식 기관단총은 셀렉터 없이 풀 오토 사격만 가능했고, 총강에는 크롬 도금 가공이 되어 있었다. 탄창은 1정에 8개를 휴대했다. 작동 방식은 오픈 볼트, 단순 블로우백 방식이었다. 총신이나 총신 피복통은 고정식이었다.

전기형은 중앙 공업에서 소량 생산되었고, 후기형은 나고야 조병창 도리이마츠 제조소에서 1944년 5월부터 매월 1,000정씩 생산되었다. 총 생산량은 약 10,000정이며, 대부분 후기형이었다. 견혁(슬링)은 전기형과 후기형이 존재하며, 전기형은 소가죽제, 후기형은 캔버스제였다.

3. 1. 파생형

100식 기관단총은 여러 종류가 있으며, 크게 전기형과 후기형으로 나뉜다. 정식 채용 전의 개량 3형은 100식의 초기형 또는 전기형으로 보기도 한다. 100식 후기형은 "100식 개량 기관단총" 또는 "100식 기관단총 개"라고도 불리지만, 정식 명칭은 아니다.| 종류 | 설명 |

|---|---|

| 시제 3형 기관단총 (원형) | 100식 기관단총의 원형 |

| 개량 3형 갑 기관단총 (초기형) | 100식 기관단총의 초기형 |

| 개량 3형 을 기관단총 (초기형) | 100식 기관단총의 초기형 |

| 100식 기관단총 (전기형) | 1942년 생산. 일체형 개머리판, 고정식 관형 착검 장치, 탈착식 소염기/소염제퇴기(좌우 상단 홈), 방아쇠울 전방 앞덮개 하부 안전 장치. 총신 기관부와 개머리판 분해 가능. |

| 100식 기관단총 특형 (낙하산 부대용 접이식 개머리판형) | 1942년 생산. 전기형 개조, 개머리판 우측면 경첩, 개머리판 접힘. 시제 1식 소총(테라총)과 유사한 구조, 강도 문제 존재. |

| 100식 기관단총 (후기형) | 1944년 생산. 완속 기구, 관형 착검 장치, 1500m 탄젠트 사이트 폐지. 조준 장치 간략화, 소염기/소염제퇴기 고정식(좌측 상단 구멍, 우측 상단 홈). 착검 래그 총신 피복 부착, 2식 총검 총신 관통 구멍 삽입. 개머리판 짧아짐, 상하 2분할형. 탄창 멈치, 안전 장치 개선. 전기형과 탄창 호환 불가. 전기 용접 가공 도입, 발사 속도/생산 효율 향상. 기계 절삭 가공 의존으로 근본적 생산성 향상 한계. 말기 품질 저하. |

3. 2. 장단점

100식 기관단총은 장점과 단점을 모두 가지고 있었다. 장점으로는 30발의 비교적 많은 장탄수, 낙하산 부대용의 접이식 개머리판, 후기형의 빨라진 발사 속도, 엎드려 쏴 자세에 유리한 탄창 위치, 가벼운 무게, 쉬운 분해 및 결합 등이 있었다.

반면 탄창 위치로 인한 사격 시 불균형, 낙하산 부대용 개머리판의 낮은 강도, 착검 장치 및 양각대 장착으로 인한 무게 증가, 복잡한 제조 공정과 높은 가격, 전쟁 말기 품질 저하, 전기형과 후기형 탄창의 호환성 문제 등 여러 단점도 존재했다.

3. 2. 1. 장점

- 장탄수가 30발로 비교적 많았다.

- 개머리판을 오른쪽 측면에 접을 수 있었다(낙하산 부대용만).

- 후기형은 발사 속도 완속 기구가 간략화되어 발사 속도가 2배가 되었다.

- 탄창이 옆에 붙어있어 땅에 엎드려 사격(엎드려 쏘기)이 가능했다.

- 총 자체의 무게는 각국의 기관단총보다 가벼웠다.

- 분해 결합이 용이했다.

3. 2. 2. 단점

- 탄창이 옆에 있어 사격 시 균형이 좋지 않았다.

- 개머리판이 접이식이라 강도가 낮았다(낙하산 부대용만 해당).

- 착검 장치, 양각대 장착으로 무게가 늘어났다.

- 절삭 가공과 나무 재질 개머리판 때문에 제조 시간이 오래 걸리고, 가격이 비싸 대량 생산에 적합하지 않았다(제2차 세계 대전 중, 각국은 가공에 손이 많이 가는 나무 재질 개머리판을 생략하고, 프레스 가공을 채택하여 저렴한 가격으로 단기간에 대량 생산을 꾀했다).

- 설계상의 문제는 아니지만, 전쟁 말기에는 제조 품질이 떨어져 지급된 탄창이 총에 장착되지 않는 경우도 있었다.

- 전기형과 후기형은 탄창 설계가 달라 호환성이 없어 배치처에서 혼란이 발생하기도 했다.

4. 제원

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 설계 / 생산 | 남부 기지로 / 나고야 조병창 생산회사, 도리이마츠 제작소 |

| 개발 | 1939년 |

| 생산/사용 기간 | 1942년 ~ 1945년 |

| 구경 | 8x22mm 남부 |

| 작동 방식 | 공냉식, 전자동 오픈볼트, 블로우백 방식 |

| 강선 | 6조 우선 |

| 급탄 | 30발들이 곡선형 탄창 |

| 길이(총열/전장) | 228mm / 900mm |

| 무게 | 4.22kg (비장전 시) / 6kg (장전 시) |

| 발사 속도 | 분당 450 ~ 800 발 |

| 총구 속도 | 335m/s |

| 유효 사거리 | 100m |

5. 운용

| 국가 | 내용 |

|---|---|

| -- 중화민국 | 일본과의 적대 행위 중단 이후 획득[10] |

| -- 중화인민공화국 | 국공 내전 중 국민당군으로부터 노획[10] |

| -- 일본 | [10] |

| -- 조선민주주의인민공화국 | [10] |

| -- 필리핀 | 일본군으로부터 노획되어 저항군과 이후 후크발라합에 의해 사용[10] |

| -- 대한민국 | [10] |

| -- 영국 | 버마 전역 후반에 한 사례 노획[10] |

| -- 미국 | 남은 재고는 1954년 일본 경찰청 창설 시 경찰을 무장시키는 데 사용[10] |

| -- 베트남 | 제1차 인도차이나 전쟁 이후 PPSh-41 및 7.62mm 토카레프 탄을 사용하는 MAT-49로 대체[10] |

참조

[1]

문서

Type 100 submachine gun production number (1945)

[2]

서적

The Encyclopedia of Weapons of WWII: The Comprehensive Guide to Over 1,500 Weapons Systems, Including Tanks, Small Arms, Warplanes, Artillery, Ships, and Submarines

Sterling

[3]

웹사이트

WORLD WAR GUN STATS by Gary Astleford

http://www.verminary[...]

[4]

서적

Fighting Men of World War II: Uniforms, Equipment and Weapons

https://books.google[...]

Stackpole Books

[5]

웹사이트

Italian-Japanese MP 38/43 Machine Pistol

http://www.dragonsof[...]

[6]

웹사이트

Японские пистолеты-пулеметы.(продолжение)

https://lautlesen.li[...]

2019-05-10

[7]

웹사이트

Японские пистолеты-пулеметы.(продолжение)

https://lautlesen.li[...]

2019-05-10

[8]

웹사이트

実射1:「一〇〇式短機関銃と九六式軽機関銃」の実射

http://www.xn--u9j37[...]

2023-01-25

[9]

웹사이트

Японские пистолеты-пулеметы.(продолжение)

https://lautlesen.li[...]

2019-05-10

[10]

웹사이트

https://www.awm.gov.[...]

[11]

문서

6.5mm弾と7.7mm弾の詳細は不明。6.5mm弾は.25ACP、7.7mm弾は.32ACPと推測されているが根拠はない。当時の日本では.25ACP、.32ACPは拳銃弾として流通していた。

[12]

문서

同時期のエアバッファーを採用した短機関銃として、[[스오미 KP/-26]]がある。

[13]

문서

参考として、1935年(昭和10年)5月に富津射場にて行われた機関短銃威力調査試験では、8mm南部弾は700mまでは防寒被服を全弾貫通した。

[14]

문서

当時先進的な軍備を整えつつあった日本で試作された南部式機関短銃の情報は諸外国の注意を引き、昭和13年には駐日英国大使館の武官より陸軍省に対して購入の希望があった事が記録されている。

[15]

웹사이트

昭和13年12月・近接戦闘兵器研究委員中支派遣者報告

https://www.digital.[...]

2020-11-09

[16]

문서

着剣装置は夜襲など自らの存在を秘匿しつつ、近接戦闘で敵兵を倒す場合に不可欠なものであり、イギリスやイスラエルが戦後に採用した[[스타링 (SMG)|스타링]]や[[UZI (SMG)|UZI]]なども着剣装置を備えている。

[17]

웹사이트

"「一〇〇式短機関銃と九六式軽機関銃」の実射 - 日本の武器兵器.net"

http://www.xn--u9j37[...]

[18]

문서

昭和十六年二月の一〇〇式機関短銃の制式制定趣意書に、『弾倉袋ハ九九式軽機関銃弾倉帯甲ヲ用イ弾倉四個ヲ収容シ一銃ニツキ二個トス』とある。

[19]

문서

兵器研究家の須川薫雄氏の説に基づく。銃の製造番号の記録から、従来の24,000~27,000挺説は誤りとする。

[20]

문서

兵器研究家の須川薫雄氏の説に基づく。

[21]

웹사이트

Японские пистолеты-пулеметы.(продолжение)

https://lautlesen.li[...]

lautlesen

2020-11-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com