구황본초

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

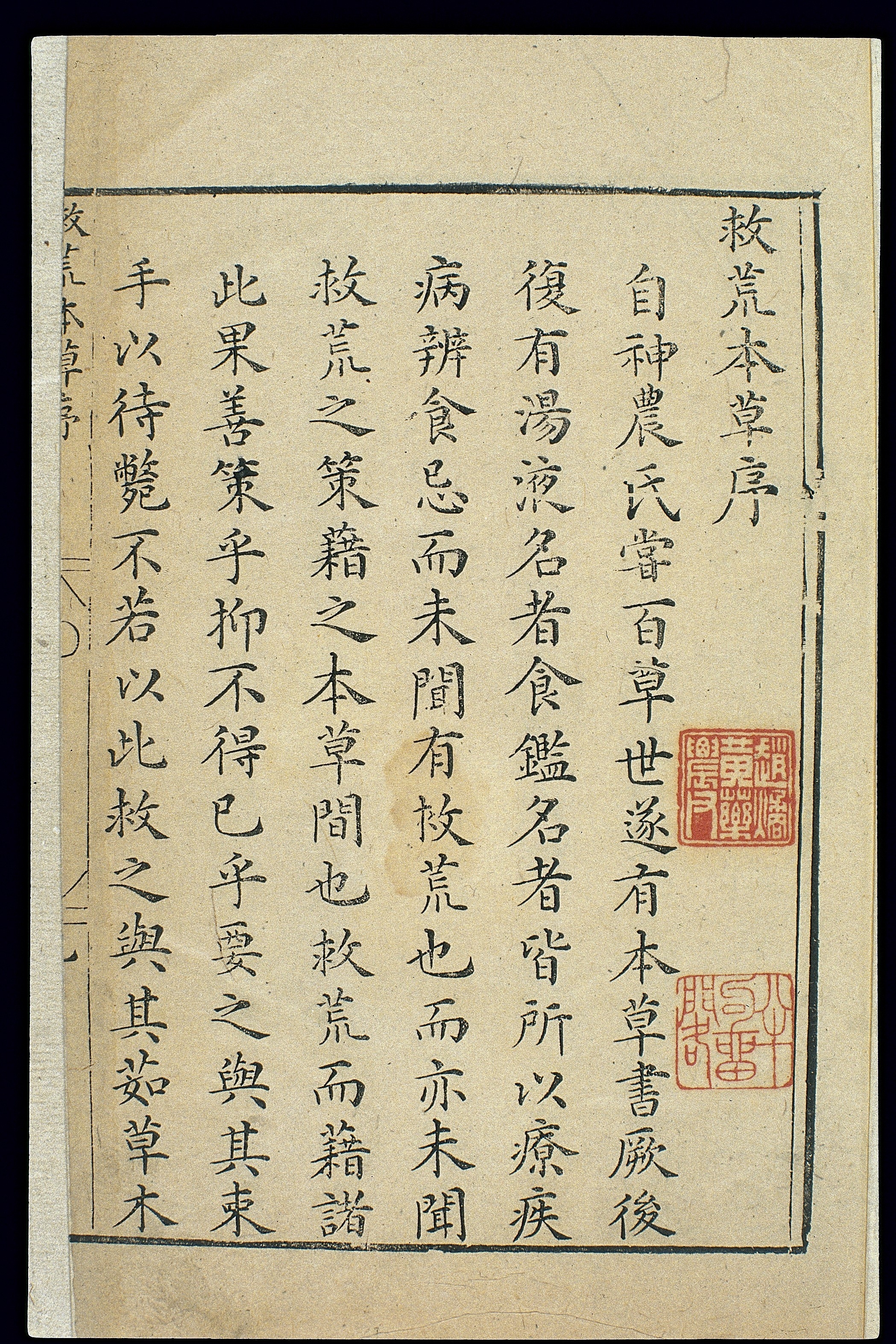

《구황본초》는 명나라 시대의 주숙(周橚)이 저술한 기근 구제를 위한 식물학 서적으로, 414종의 식용 가능한 식물을 수록하고 있다. 주숙은 기근으로 고통받는 백성을 돕기 위해 식물 재배 및 관찰을 통해 얻은 정보를 담았으며, '식용 식물 운동'의 중요한 결과물로 평가받는다. 《구황본초》는 식물 분류, 조리법, 삽화 등을 제공하며, 서양 학자들로부터 중국 식물학에 대한 중요한 연구로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 15세기 책 - 풍자화전

풍자화전은 무로마치 시대 제아미가 쓴 예술론서로, 연기 기술뿐 아니라 배우의 마음가짐과 예술의 깊이를 탐구하며 모노마네 수련의 중요성, 신악의 역사, 좋은 노의 조건 등을 다룬다. - 15세기 책 - 결혼의 열다섯 가지 재미

- 식용식물 - 갈대

갈대는 전 세계 온대 및 아한대 지역의 수변 환경에 널리 분포하는 여러해살이풀로, 수변 생태계에서 중요한 역할과 다양한 활용 가치를 지니지만, 과도한 번식이나 기후 변화로 인한 문제점도 발생한다. - 식용식물 - 땅두릅

땅두릅은 동아시아에 분포하는 여러해살이풀로, 봄에 돋아나는 어린 싹은 산채로 먹거나 요리에 활용되며, 뿌리줄기는 한약재나 민간요법에 사용된다. - 중국 고전 전적 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다. - 중국 고전 전적 - 관자

《관자》는 관중의 이름을 따서 명명된 고대 중국의 문헌으로, 법가, 유교, 도가 사상이 혼합된 황로 사상을 표현하며 경제 및 금융에 대한 통찰을 담고 있다.

| 구황본초 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 저자 | 주숙 |

| 저술 시기 | 1406년 |

| 언어 | 한문 |

| 내용 | |

| 주제 | 구황 식물 |

| 설명 | 기근 발생 시 백성들의 굶주림을 달래기 위해 먹을 수 있는 식물에 대한 정보 제공 |

| 포함 식물 | 414종 (채소, 과일, 나무, 풀 등) |

| 내용 구성 | 식물의 형태, 채집 방법, 조리법, 약효 등 상세 설명 |

| 역사적 의의 | |

| 중요성 | 조선을 비롯한 동아시아 국가에서 기근 대비 및 백성 구휼에 큰 역할 수행 |

| 활용 | 기근 시 백성들에게 식량 정보 제공 농업 기술 발전에 기여 식물 연구 자료로 활용 |

| 기타 | |

| 관련 서적 | 증보문헌비고 등 여러 문헌에 인용 |

2. 저자

명나라 홍무제(1328–1398)의 다섯째 아들인 주왕(周王) 주숙(朱橚)(朱橚중국어, 1361년 출생)이 《구황본초》의 저자이다. 주숙의 이름은 '소(Xiao)' 또는 '숙(Su)'으로 발음될 수 있는데, 자료마다 의견이 다르다. 주숙은 개봉에 거주하면서 식물학을 연구했으며, 1403년부터 1406년까지 ''구황본초''를 저술했다.[1][2]

에밀 브레치나이더는 ''구황본초''의 목판 인쇄 삽화를 "자연에 상당히 충실"하고 "17세기의 일부 유럽 목판화보다 확실히 우수하다"고 평가했다. 월터 T. 스윙글은 비록 그 기술이 원시적임에도 불구하고, 이 목판화는 "높은 예술적 가치를 지닌다"고 언급했다.

2. 1. 주숙(朱橚)의 생애와 배경

주숙(朱橚)(朱橚중국어, 1361년~1425년)은 명나라를 건국한 홍무제(1328~1398)의 다섯째 아들이다. 이름의 발음에 대해서는 '소(Xiao)'와 '숙(Su)' 두 가지 견해가 있다. 특이한 한자(橚중국어)는 '키 큰 나무'를 뜻하는 'sù' 또는 '번성하는 초목'을 뜻하는 'xiāo'로 발음될 수 있으며, '개오동'을 뜻하는 'qiū'(楸중국어)의 표음 차용 문자로 'qiū'로도 발음될 수 있다.1370년에 오왕(吳王, "오나라 군주")의 작위를, 1378년에는 주왕(周王, "주나라 군주")의 작위를 받았다. 1381년에는 허난성(河南省) 개봉(開封) 지역을 봉토로 받았으나, 1399년 윈난성(雲南省)으로 유배되었다. 1425년에 사망했으며, 시호는 주정왕(周定王, "주나라 정왕")이다.

주숙은 재능 있는 학자였으며, ''원궁사''(元宮詞)라는 시집을 썼다. 그는 또한 ''신진방''(神珍方, "신성하고 진귀한 처방")과 ''보제방''(普濟方, "널리 혜택을 주는 처방")이라는 두 권의 의방집을 저술했는데, 이들은 ''본초강목''(本草綱目)에서 자주 인용된다.[1] 주숙은 황하의 범람원에 위치하여 역사적으로 자연 재해를 자주 겪었던 개봉에서 식물학을 연구했다.[1]

주숙은 여러 해에 걸친 신중한 연구 끝에 1403년부터 1406년까지 ''구황본초''를 저술했는데, 이는 "기근으로 인해 너무나 자주 발생하는 고통과 죽음을 경감시키기 위한 노력"으로 추정된다.[2] 주숙은 기근에 대비할 수 있는 식량을 연구하고 선택하여 실험 정원에 심게 했으며, 학자들에게 식물의 발달 단계를 관찰하고 기록하도록 했다. 목판 인쇄 출판을 위해 주숙은 각각의 기근 식물을 묘사하기 위해 극도로 사실적인 삽화를 준비했다.[3]

2. 2. 학문적 업적과 저술 활동

주숙은 재능 있는 학자이자 문인으로, 시집 《원궁사(元宮詞)》를 남겼다. 의학에도 조예가 깊어 《신진방》(神珍方, "신성하고 진귀한 처방")과 《보제방》(普濟方, "널리 혜택을 주는 처방") 등의 의서를 저술했으며, 이들은 《본초강목(本草綱目)》에 인용되었다.[1] 황하 범람으로 자연재해가 잦았던 개봉에 거주하면서 식물학을 연구했다. 기근으로 인한 고통과 죽음을 줄이기 위해 1403년부터 1406년까지 여러 해에 걸쳐 신중한 연구 끝에 《구황본초》를 저술했다.[2] 그는 기근에 대비할 수 있는 식량을 연구하고 선택하여 실험 정원에 심게 하고, 학자들에게 식물의 발달 단계를 관찰하고 기록하도록 했다.[3]2. 3. 《구황본초》 저술 배경

주숙(朱橚)은 명나라 홍무제(洪武帝)]의 다섯째 아들로, 1381년3. 제목

救荒|구황중국어은 '구하다', '황무지', '기근'을 뜻하는 한자를 합쳐 만든 말로, '기근 지역에 구호를 보내거나 흉작을 극복하도록 돕는다'는 의미이다. 本草|본초중국어는 '풀의 뿌리'를 뜻하며, 보통 약초학 책에서 본초, 즉 '약재'를 의미하지만, 《구황본초》에서는 '먹을 수 있는 약초'를 뜻한다.[1]

3. 1. 한자 표기 및 의미

救荒本草중국어는 '구황'(救荒, 기근 구제)과 '본초'(本草, 약초)를 합친 말이다. '구황'은 기근 지역에 구호를 보내거나 흉작을 극복하도록 돕는다는 뜻이다. '본초'는 보통 약초학 책에서 '약재'를 뜻하지만, 이 책에서는 '먹을 수 있는 풀'을 의미한다.[1]《구황본초》는 정식 영어 번역이 없으며, 다음과 같이 번역된다.

- 기근 구제 본초 (Relieve Famine Herbal)[2]

- 기근 본초 (The Famine Herbal)[3]

- 비상시에 사용하기 위한 야생 식물에 관한 논문 (Treatise on Wild Food Plants for Use in Emergencies)[4]

- 기근 중 생존을 위한 물질 의학 (Materia Medica for Survival during Famines)

- 재해 구호 식량을 위한 식물 (Plants for Disaster Relief Food)

- 기근 구제 본초 (Famine Relief Pharmacopoeia)

- 기근 구제를 위한 물질 의학 (Materia Medica for the Relief of Famine)

3. 2. 다양한 번역

《구황본초》는 영어로 "Famine Relief Herbal"[1], "Treatise on Wild Food Plants for Use in Emergencies"[2], "Materia Medica for Survival during Famines"[3] 등 다양하게 번역된다. 이러한 다양한 번역은 이 책이 기근 상황에서 식량 확보를 위한 실용적인 지침서 역할을 했음을 보여준다.《구황본초》의 정규적인 영어 번역은 없으며, 다음과 같이 번역되었다.

4. 판본

1406년 초판 이후, 16세기부터 ''구황본초''의 새로운 개정판이 다수 출판되었다.[1][2]

1555년 판본은 4권으로 인쇄되었으며, 각 권은 원래 4개의 부분에 해당한다. 이 판본은 저자를 주효의 아들인 주유돈(1379–1439)으로 잘못 표기했다. 이시진의 ''본초강목''은 이 잘못된 귀속을 반복했다.

잦은 내용 수정으로 인해 일부 판본의 장과 식물 수는 초판본 ''구황본초''와 일치하지 않았다.

1846년, 프랑스 한학자 스타니슬라스 쥘리앵은 ''구황본초''의 사본을 프랑스 학사원에 제출했고, ''아테네움''(1846)은 "중국 정부는 매년 수천 부를 인쇄하여 자연 재해에 가장 많이 노출된 지역에 무료로 배포한다"고 말했다.

4. 1. 초판 (1406년)

1406년, 주효(朱效)는 개봉에서 초판본 ''구황본초''를 출판했고, 그의 서문은 왕세자의 가신이었던 편동(卞同)이 작성했다.[1] 편동은 서문에서 주(周) 왕자가 400종 이상의 식물을 수집하여 실험하고, 화공을 고용하여 그림을 그리고 식용 가능한 모든 부분에 대한 세부 사항을 기록하여 ''구황본초''를 만들었다고 설명했다. 또한, 그는 백성을 다스리는 사람은 굶주리는 백성을 잊어서는 안 된다고 강조했다.[1]이 초판본은 2권으로 구성되었으며, 4개의 페이지로 별도 분리되어 있었다.

4. 2. 제2판 (1525년)

1525년, 산시성 지사 비맹재(畢蒙齋)는 ''구황본초''의 두 번째 판본 간행을 명하였고, 의사 이렴(李譧)이 서문을 쓰고 육동(陸東)이 목판을 새겼다.[2] 이렴은 서문에서 주효가 이 책을 쓰게 된 이유를 다음과 같이 설명했다.[2]> 다섯 지역의 기후와 토양은 전혀 같지 않으므로, 현지 식물도 형태와 품질이 매우 다르다. 이름은 많고 복잡하며, 서로 구별하기 어려우며, 진실과 거짓을 가려내기 어렵다. 그림과 설명이 없으면 사람들은 사상자(milk parsley)와 미무(hemlock parsley) 또는 제니(ladybell)와 인삼(ginseng)을 혼동할 것이다. 이러한 실수는 사람을 죽일 수 있다. 이것이 바로 ''구황본초''가 쓰여진 이유이며, 그림과 설명을 통해 식물의 형태를 명확히 하고, 사용 방법을 기록했다. 각 경우에, 저자는 먼저 식물이 어디에서 자라는지 설명하고, 그 동의어를 제시하며, 냉각 또는 가온과 같은 양(Yang)의 성질과 달콤함 또는 쓴맛과 같은 음(Yin)의 맛을 말한다. 마지막으로 사용될 부분을 씻어야 하는지(그리고 얼마나 오래), 담가야 하는지, 살짝 튀겨야 하는지, 삶아야 하는지, 쪄야 하는지, 햇볕에 말려야 하는지 등을 제시하며, 필요한 조미 방법에 대한 세부 사항도 제공한다. … 만약 기근 시기에 사람들이 지역 식물의 자원에 따라 (비상 식물을) 수집한다면, 어려움이 없을 것이며 많은 생명을 구할 수 있을 것이다.[2]

이는 각 지역의 기후와 토양에 따라 식물이 다르게 자라므로, 식물을 정확하게 구별하고 올바른 조리법을 아는 것이 중요하다는 점을 강조한 것이다.

1959년, 중화서국은 2판의 4권짜리 사진 복사본을 출판했다.[2]

4. 3. 이후 판본

16세기부터 《구황본초》의 새로운 개정판이 다수 출판되었다.[1][2] 1555년 판본은 저자를 주효의 아들인 주유돈(1379–1439)으로 잘못 표기하기도 했다.잦은 내용 수정으로 인해 일부 판본의 장과 식물 수는 더 이상 초판본과 일치하지 않았다. 1562년, 호승(胡乘)은 쓰촨성에서 이 책을 재판했지만, 원래 414종의 식물 중 거의 절반을 제외했다. 1565년의 혹독한 기근 이후, 윈난성 바오산의 주곤(朱坤)은 1566년에 원본을 재출판하기 위해 비용을 지불했고, 1586년에 재판했지만 411종의 식물만 포함되었다. 이 1586년 판본은 중국에서 보존된 가장 오래된 버전이다. 1639년, 호문환(胡文煥)은 서광계의 《농정전서》를 출판하여 《구황본초》를 413종의 식물과 함께 재판했다.

《구황본초》의 첫 번째 일본어 판(일본어: 救荒本草|기킨 혼조일본어)은 1716년에 출판되었다. 이 책은 일본의 유명한 본초학자인 마쓰오카 조안(1668–1746)이 편집하고 주석을 달았다.

5. 내용

《구황본초》는 명나라 주원장의 다섯째 아들 주효(朱橚)가 쓴 책으로, 기근 시 먹을 수 있는 식물 414종에 대한 정보를 담고 있다. 이 책에 실린 식물 중 138종은 송나라 시대의 《증류본초》(證類本草, 1083)와 같은 이전 문헌에서 가져온 것이고, 276종은 주효가 새롭게 추가한 것이다.[3]

《구황본초》는 식물을 종류와 사용 부위에 따라 분류하고, 각 식물에 대한 상세한 설명을 제공한다. 그러나 모든 정보가 신뢰할 만한 것은 아니다. 예를 들어 '산리두'(山黧豆|산리두중국어, "산 검은 콩"), 즉 갯완두 항목에서는 기근 시 꼬투리나 콩을 먹으라고 권장하지만,[4] 갯완두만 계속 먹으면 라티루스 중독증을 유발할 수 있다는 경고는 빠져 있다.[4]

(참고: 하위 섹션의 내용과 중복되므로, '식물 분류' 및 '식물 설명 예시: 수자고(水慈菇)'에 대한 내용은 간략하게 요약하거나 생략함)

5. 1. 식물 분류

《구황본초》는 414종의 기근 식물을 다루는데, 이 중 138종은 이전의 약초학 서적에서 가져온 것이고, 276종은 새롭게 추가된 것이다. 주효(朱橚)는 이들을 약초(245종), 나무(80종), 곡물(20종), 과일(23종), 채소(46종)의 다섯 가지 종류로 분류했다.[3]또한, 사용 부위에 따라 잎(237종), 과일(61종), 잎과 과일(44종), 뿌리(28종), 뿌리와 잎(16종), 뿌리와 과일(5종), 뿌리와 싹(3종), 뿌리와 꽃(2종), 잎 껍질과 과일(2종), 줄기(3종), 싹과 과일(1종)과 같이 15개 그룹으로 나누었다.[3]

Read에 따르면, 주효가 새로 소개한 식용 식물 중 최소 73종이 중국의 재배 원예에 도입되었고(예: 토란, 마름, 죽순), 16종은 일본이나 유럽의 식단에 채택되었다(예: 물냉이, 와사비, 우엉).[3]

5. 2. 식물 설명 예시: 수자고(水慈菇)

''구황본초''(救荒本草)의 검은머리 항목은 주숙(朱橚)이 처음으로 묘사하여 이후 일반적인 중국 작물이 된 기근 식물을 예시한다. 오늘날 이 식용 덩이줄기는 전통적으로 중국 설날과 관련이 있으며, ''자고''(慈菇|쯔구중국어, 문자 그대로 "친절한 버섯") 또는 慈姑|쯔구중국어 ("친절한 이모"), 茨菰|쯔구중국어 ("지붕 볏짚 야생 쌀"), ''전도초''(剪刀草|젠다오차오중국어, "가위 풀"), ''연미초''(燕尾草|옌웨이차오중국어, "제비꼬리 풀")로 알려져 있다. 주숙은 ''수자고''(水慈菰|수이쯔구중국어, "물 친절 야생 쌀")라는 이름을 사용했는데, 여기서 '고'(菰|구중국어, "야생 쌀")는 '고'(菇|구중국어, "버섯") 대신 사용되었다. 또한 ''전도초'', ''견답초''(箭搭草|젠다차오중국어, "화살 걸이 풀")라고도 불렀다.

[''수자고''] 이것의 일반적인 이름은 가위 풀 [''전도초''] 또는 [''견답초''](걸어놓은 화살 풀)이다. 물에서 자라며, 한쪽은 홈이 파여 있고(''와'' [窊|와중국어]), 다른 쪽은 사각형이며 섬유질이 있다. 잎은 세 개의 뿔이 있으며, 실제로 가위 한 쌍과 비슷하다. 잎자루 사이에서 줄기가 솟아나 갈라지며 노란색 중심을 가진 세 개의 꽃잎을 가진 흰색 꽃을 맺는다. 이 각각은 ''청저도'' 青楮桃|칭주타오중국어 ("닥나무")와 비슷하지만 약간 작은 파란색-녹색 열매 꼬투리([''고돌'' 蓇葖|구투중국어])를 준다. (덩이줄기) 뿌리는 양파([''총'' 葱|총중국어])와 같은 종류이지만 거칠고 크며 단맛이 난다. 배가 고플 경우 (덩이줄기) 뿌리 근처의 어린 싹을 모아 데친 다음 기름과 소금을 넣고 먹는다.[3]

니덤(Needham)은 14세기 중국의 식물학적 언어에서 높은 수준의 정밀성을 언급했다. ''고돌''(蓇葖|구투중국어)은 일반적으로 "과실 꼬투리"를 의미하며, ''사지타리아''는 많은 심피를 가지고 있는데, 이는 현대의 "하나의 심피 단방 자방" 명세보다 더 정확하다. Read와 니덤은 주숙이 식량으로 전분질 괴경 전체가 아닌 싹 또는 동아만을 권장한 것이 이상하다고 지적한다.[3]

5. 3. 내용의 한계

《구황본초》의 정보가 항상 정확한 것은 아니다. 예를 들어, ''산리두''(山黧豆중국어, "산 검은 콩"), 즉 갯완두에 대한 항목을 보면, 기근 시기에 꼬투리나 콩을 삶아 먹거나 가루로 만들어 사용하라고 나와있다.[4] 그러나 주효(朱橚)는 갯완두만 계속 섭취하면 라티루스 중독증이라는 "다리 마비를 일으키는 신경 질환"을 유발할 수 있다는 사실을 경고하지 않았다.[4] 이는 당시 과학 지식의 한계를 보여주는 예시라고 할 수 있다.6. 식용 식물 운동 (Esculentist Movement)

조지프 니덤이 명명한 "식용 식물 운동"은 14세기 후반부터 17세기 중반 명나라 시대에 걸쳐 진행되었으며, 비상시 섭취 가능한 야생 식물에 대한 식물학적 연구를 포함한다.[1][2] 이 시기에는 《구황본초》 외에도 다양한 식용 식물 관련 서적들이 출판되었다.

이들 텍스트에는 《구황본초》에 포함되지 않은 일부 식물이 포함되어 있다. 현대 식물학자들은 그 식별에 큰 주목을 하지 않았다. 브레취나이더(Bretschneider)는 《구황본초》에 수록된 414종의 식물 중 176종을 식물학적으로 확인했으며, 리드(Read)는 358종을 확인하여 56종의 식물을 밝혀내지 못했다. 리드의 논문에는 일부 식물의 화학적 조성과 영양가에 대한 주석이 달린 현대 데이터가 포함되어 있다.

6. 1. 개념

조지프 니덤은 중세 중국에서 비상시 섭취 가능한 야생 식물에 대한 식물학적 연구를 "식용 식물 운동"이라고 불렀는데, 여기서 "식용"이란 단어는 식용의 의미를 갖는다.[1] 이 명나라 시대 운동은 14세기 후반부터 17세기 중반까지 지속되었지만, 니덤은 이 운동이 "응용 식물학의 진정한 기념비와 걸작들을 낳았다"고 말한다.[2]6. 2. 주요 저서

《구황본초》 외에도 다음과 같은 식용 식물 관련 서적들이 출판되었다.| 출판 연도 | 제목 | 저자 | 식물 종류 수 |

|---|---|---|---|

| 1524년 | 《야채보(野菜譜)》 ("야생 채소 논문") | 왕반(王槃) | 60종 |

| 《구황야보(救荒野譜)》 ("기근 구제 야생 [채소] 논문") | |||

| 약 1630년 | 《구황야보보유(救荒野譜補遺)》 | ||

| 약 1550년 | 《식물본초(食物本草)》 ("음식 본초") | 노화(盧和), 왕령(汪穎) | 400종 |

| 1591년 | 《음찬복식전(飲饌服食箋)》 ("식단과 영양에 대한 설명") | 고렴(高濂) | 164종 |

| 1597년 | 《여초편(茹草篇)》 ("식용 약초의 책") | 주려정(周履靖) | 105종 |

| 1622년 | 《야채박록(野菜博錄)》 ("야생 채소 백과사전") | 포산(鮑山) | 438종 |

| 1642년 | 《구황야보(救荒野譜)》 ("황야와 기근 생존에 대한 논문") | 요가성(姚可成) | |

| 1642년 | 《식물본초(食物本草)》 ("영양의 본초") | 요가성(姚可成) | 120종 |

이러한 서적들의 출판은 기근 구제에 대한 사회적 관심과 노력이 지속적으로 이어졌음을 보여준다.

6. 3. 의의

조지프 니덤은 식용 식물 운동을 중국의 위대한 인도주의적 공헌 중 하나로 평가했다. 이는 기근이라는 사회적 문제를 해결하기 위해 지식인들이 적극적으로 참여하고, 실용적인 지식을 생산하고 전파한 사례로 평가할 수 있다. 이와 유사한 유럽 최초의 작품은 찰스 브라이언트(Charles Bryant)의 《식용 식물, 국내산 및 외래산 식물의 역사》(Flora Diaetetica, or History of Esculent Plants, both Domestic and Foreign, 1783)였다.7. 평가

《구황본초》를 분석한 소수의 서양 학자들은 주숙 왕자의 700년 된 기근 약초에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내렸다. 브레슈나이더, 스윙글, 조지 사튼, 로버트 L. 프리드먼 등은 《구황본초》가 단순한 편집본이 아니라 저자의 경험을 바탕으로 한 독창적인 작품이며, 중국 식물학 및 기근 식량 식물 연구에 중요한 기여를 했다고 평가했다.

7. 1. 서양 학자들의 평가

브레슈나이더(Bretschneider)는 《구황본초》가 "이전 논문을 단순하게 편집한 것이 아니라 대부분 저자 자신의 경험을 바탕으로 한 독창적인 작품"이라고 평가했다. 스윙글(Swingle)은 이 책을 "중국 식물학에 관한 귀중한 초기 논문"이자 기근 식량 식물에 대한 "가장 초기에 알려졌으나 오늘날에도 여전히 최고의" 연구로 묘사했다. 벨기에계 미국인 과학 역사가인 조지 사튼은 《구황본초》를 "중세 시대의 가장 주목할 만한 본초"라고 칭했으며, 주숙의 작품에 대해 "굉장한 독창성에 놀랐다"고 말했다. 미국 인류학자 로버트 L. 프리드먼(Robert L. Freedman)은 이 책을 "기근 식량 식물에 대한 가장 잘 알려지고 포괄적인 연구"라고 평가했다.7. 2. 현대적 의의

브레치나이더(Bretschneider)는 《구황본초》가 "이전 논문들을 단순하게 편집한 것이 아니라, 대부분 저자의 직접적인 경험에 기반한 독창적인 작품"이라고 평가했다.[1] 스윙글(Swingle)은 《구황본초》를 "중국 식물학에 관한 귀중한 초기 논문"이자 기근 식물에 관한 "가장 초기에 알려졌으며, 오늘날까지도 최고의" 작품이라고 묘사했다.[2] 벨기에계 미국 과학사학자 조지 사튼은 "중세 시대의 가장 주목할 만한 본초"라고 칭했다.[3] Needham, Lu, Huang(1986)은 주소(朱橚)의 업적에 대해 "사람들은 엄청난 독창성이라는 인상을 받게 된다. 분명히 이와 유사한 이전의 작품은 우리에게 전해지지 않았다"라고 언급했다. 미국 인류학자 로버트 L. 프리드먼(Robert L. Freedman)은 《구황본초》가 "가장 잘 알려지고 포괄적인 기근 식물 연구"라고 평가했다.[4]참조

[1]

서적

1986

[2]

서적

1986

[3]

서적

1986

[4]

서적

1986

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com