김 (음식)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김은 홍조식물 김속 및 돌김속에 속하는 해조류를 총칭하며, 한국, 일본, 중국 등지에서 식용으로 사용된다. 한국에서 김은 삼국시대부터 식용되었으며, 조선 시대에는 특산물로 진상되기도 했다. 김 양식은 15~16세기부터 전라도와 경상도에서 시작되었으며, 현재는 완도 지역이 주요 생산지이다. 김은 단백질, 비타민, 무기질이 풍부하여 영양 식품으로 널리 알려져 있으며, 조미김, 김밥, 김 가루 등 다양한 형태로 가공되어 활용된다. 특히 한국식 조미김은 일본과 미국에서 인기를 얻으며, 2017년에는 김 제품 규격안이 국제적으로 인정받기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 바다나물 요리 - 미역국

미역국은 오랜 역사를 지닌 한국의 국 요리로, 특히 산후조리 음식으로 널리 알려져 있으며 어머니에 대한 감사의 의미로 생일에 먹는 풍습이 있고, 소고기 외에 해산물을 넣어 만들기도 하며, 시험 실패나 해고를 의미하는 관용구로도 사용된다. - 바다나물 요리 - 김밥

김밥은 김에 밥과 여러 재료를 넣어 만든 한국의 대표적인 음식으로, 노리마키나 복쌈에서 유래했다는 설이 있으며, 다양한 종류로 간편하게 즐길 수 있어 세계적으로 인기를 얻고 있다. - 김파래홍조강 - 김속

김속은 홍조류에 속하는 해초류의 한 속으로, 전 세계적으로 약 64종이 알려져 있으며 식용으로 널리 이용되고 특히 아시아 국가에서 김, 노리, 자차이 등의 이름으로 다양한 요리에 활용된다. - 김파래홍조강 - 돌김속

돌김속은 김파래과에 속하는 홍조류 속으로, 유전자 분석을 통해 김파래속에서 재분류되었으며 전 세계적으로 약 64종, 한국 연안에는 약 10종이 서식하고, 식용 해조류인 김의 주요 생산종인 참김과 방사무늬돌김을 포함한다. - 바다나물 - 미역

미역은 동아시아 원산의 갈조류로, 식용 해조류이자 건강 식품으로 이용되지만, 전 세계로 확산되어 침입종 문제도 야기하며, 부착기, 줄기, 잎으로 구성되고, '와카메'에서 유래한 이름과 함께 고대부터 식용 및 의약 목적으로 활용되었다. - 바다나물 - 다시마

다시마는 한반도, 일본 등 태평양 연안에 분포하는 갈색 대형 해조류로, 뿌리, 줄기, 잎으로 구성되어 식용 및 알긴산 생산에 이용되지만, 요오드 함량이 높아 과다 섭취 시 갑상선 기능 장애를 유발할 수 있다.

| 김 (음식) | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 이름 | 김 |

| 다른 이름 | 김, 해의, 한국 김, Laver |

| 국가 | 한국 |

| 지역 | 동아시아 |

| 국가별 요리 | 한국 요리 |

| 종류 | 식용 해조류 |

| 주요 재료 | 홍조류 |

| 비슷한 음식 | 노리 |

| 한국어 이름 정보 | |

| 한글 | 김 |

| 한자 | 없음 |

| 로마자 표기 | gim |

| 매큔-라이샤워 표기 | kim |

| 섭취 정보 | |

| 이미지 | |

| |

| 기타 | |

| 설명 | 건조시킨 김 |

| 관련 정보 | 글로벌 세계 대백과사전의 홍조류 관련 내용 http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EA%B9%80&ridx=0&tot=524 김 내용 http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000897341 김 내용 |

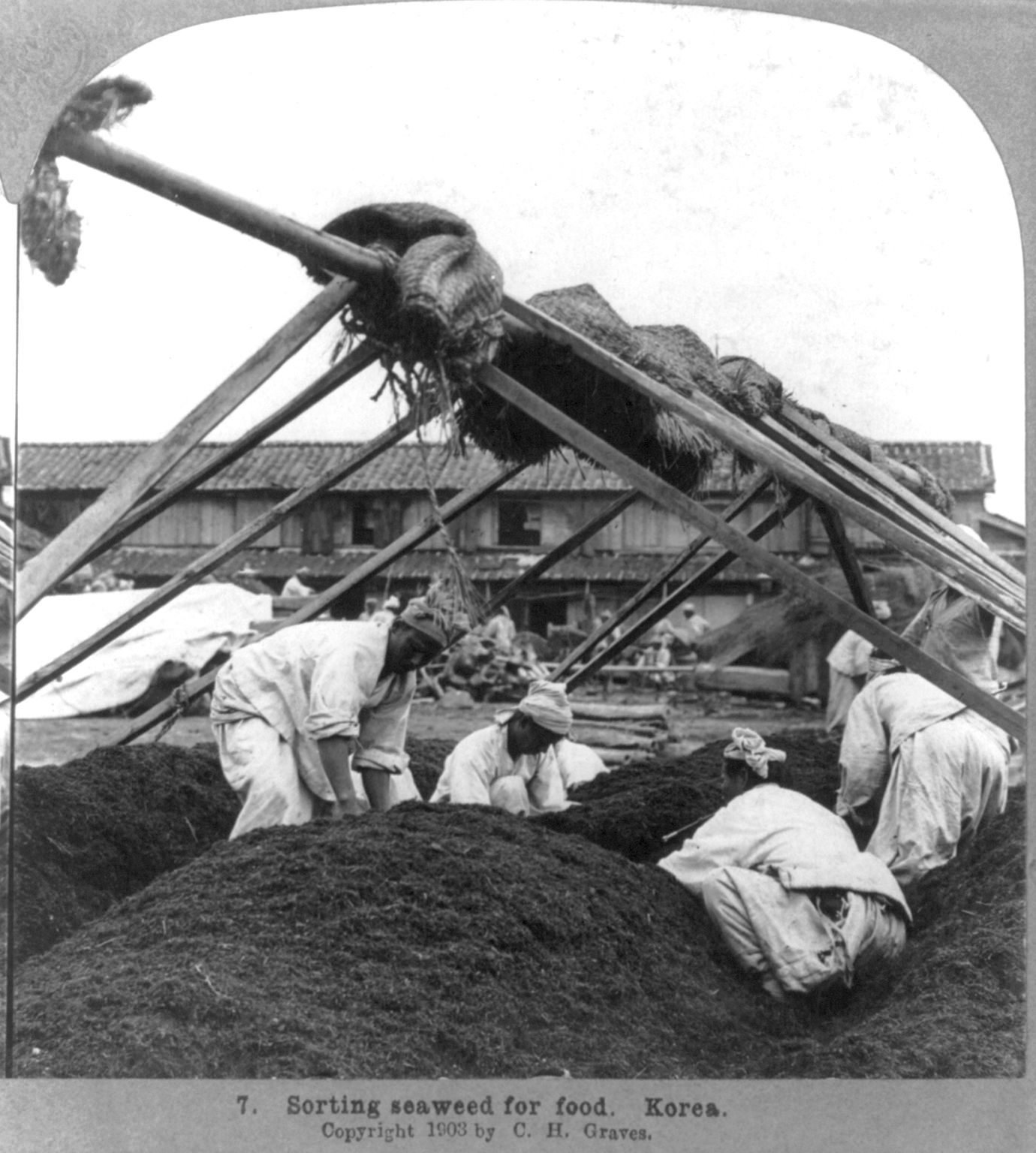

2. 역사

김에 대한 가장 오래된 기록은 삼국유사(1280년대)에 등장하며, 신라 시대에 이미 김을 식용으로 사용했음을 알 수 있다. 이 시대의 김은 양식이 아닌 자연 채취한 것으로 추정된다.[5][6]

조선왕조실록에는 김이 '해의(海衣)'라는 이름으로 여러 차례 등장한다. 세종실록 지리지에는 김이 충청도, 경상도, 전라도의 특산물로 기록되어 있으며,[8][9][10] 왕실에 진상되거나 명나라에 조공으로 바쳐지기도 했다.[45] 효종 때는 김 1첩의 가격이 목면 20필에 달할 정도로 귀한 식품이었다.[46]

1840년대에는 대나무 발을 이용한 떼밭 양식이 개발되었고, 1920년대에는 뜬발 양식이 도입되어 김 생산량이 크게 증가했다.[48]

김은 한국뿐만 아니라 일본과 중국에서도 다양한 방식으로 소비되었다. 일본에서는 에도 시대에 일본 종이 제작 방법에서 영향을 받은 김 생산 방식이 아사쿠사에서 시작되었다.[22][23][24][25] 중국에서는 김을 둥글게 뭉쳐 말리는 방식을 사용하며, 자채단탕과 같은 요리에 활용된다. 영국 웨일스 지방에서는 김을 오트밀과 함께 끓여 김빵을 만들어 먹는 전통이 있다.

2. 1. 한국

세종실록 지리지(1454)에는 김(海衣)이 각 해안 지방의 특산품으로 기록되어 있으며 감태(甘笞) · 미역(藿) 등과 구분하고 있다. 이후 조선왕조실록에는 진상품이나 명나라 조공 등으로 바친 기록이 있다.[45] 효종실록에는 1650년 당시 김 1첩의 값이 목면 20필이라고 기록되어 있다.[46] 《성호사설》(18세기)에는 바닷바위에 자연적으로 붙어 자라는 김(海衣)을 종이처럼 말리는 과정이 서술되어 있다.김 양식을 어디서 먼저 시작했는지는 크게 두 가지 설로 나뉜다. 광양설과 완도설이 있다. 광양설은 김여익(金汝翼, 1606년 ∼ 1660년)의 비문을 근거로 하고 있는데 이는 1713년에서 1714년 사이에 광양현감 허심(許鐔)이 쓴 것으로 비 자체는 사라졌지만 비문은 5대손 김태혁(金太赫)이 필사한 것이 전해진다. 이 비문에는 김여익이 1640년 우본현 인호(지금의 태인도)로 이주하여 김 양식을 시작했다고 쓰여 있다.(“庚辰春遂隱遯于本縣仁湖伴鷗寓樂始殖海衣”)[47] 광양시에서는 김 시식지(김始殖地, 전남기념물 제113호)를 만들어 이를 기념하고 있다. 한편 완도설에서는 김유봉과 정시원을 김 양식을 처음 한 사람으로 기록하고 있다.

《열양세시기》(1819)와 《동국세시기》(1849)에는 정월 대보름에 김(海衣)과 참취(馬蹄菜)로 밥을 싸먹는 풍습이 기록되어 있는데, 이것이 김밥의 원형으로 보인다.

1840년대에는 대나무 쪽으로 발을 엮어 한쪽은 바닥에 고정시키고 다른 한쪽은 물에 뜨도록 한 떼밭 양식이 개발되었다. 1920년에 떼발 양식을 개량한 뜬발 양식이 시작되었는데, 이 방식은 김을 날마다 일정 기간 동안만 햇빛을 받을 수 있도록 조절하는 것으로 요즈음에도 이 방법을 쓰고 있다.[48] 요즘은 사상체를 배양하여 인공적으로 채묘하면서 부류식 냉동망을 교체하는 방법까지 개발되었다.

한국에서 식용 해조류에 대한 가장 오래된 기록은 『삼국유사』(1280년대)에 나온다. 고려 시대에 만들어진 이 책에는 기원전 57년부터 668년까지의 삼국 시대 역사가 기록되어 있다.[5] 이 책에는 신라가 지참금의 일부로 김을 사용했다는 내용이 있다. 이 시대의 김은 양식이 아닌 바위나 표류목에서 채취되었을 것으로 추정된다.[6]

김은 이후 조선왕조실록에 여러 번 언급된다. 실록에서 김은 바다의 옷이나 조각이라는 뜻의 海衣로 불린다.[7]

실록에 따르면, 세종대왕 때 실시된 지리 조사에서 김은 충청도, 경상도, 전라도의 대표적인 특산물로 기록되어 있다.[8][9][10] 실록에는 선조가 왕실에 김을 바치도록 강요받은 동해안 백성들의 고충을 덜어주려 했던 기록이 있다.[11] 또한 효종이 김 한 장에 무명 20필이나 하는 것을 듣고 왕실에 김을 바치는 것을 중단시켰다는 기록도 있다.[12] 기록에 따르면, 사람들은 특정 크기에 맞춰 김을 왕실에 바쳐야 했다. 이 때문에 많은 사람들이 침이나 다른 방법으로 김을 틀에 붙여 크기를 맞추곤 했다. 정조는 이러한 관행이 위생에 좋지 않다고 지적하며, 각 도의 수령들에게 김의 크기를 강제하지 말라고 엄중히 경고했다.[13]

김은 왕실 관련 문헌 외에도 다른 문헌에도 언급된다.

김 조각은 백헌집(白軒集)에 묘사되어 있는데, 저자인 이경석(1595~1671)은 고인이 된 지인으로부터 김을 선물 받고 그 얇음을 종이에 비유한 시를 지었다.[14][15]

이익(1681~1764)이 저술한 성호사설(星湖僿說)에는 바닷가 바위에 나는 붉은 해조류인 김을 가공하여 얇게 만드는 과정이 묘사되어 있다.[16]

조선 후기 요리책인 『시의전서』에는 참깨 기름으로 김을 양념하는 방법이 기록되어 있다. "...참깨 기름에 고춧가루와 참깨를 섞어 바른다. 그 다음에 참깨나 잣가루를 뿌린 후 말리고 구워서 먹는다."[17]

15세기~16세기의 『신증동국여지승람』(1530)과 『경상도지리지』(1425) 등의 책에는 전라도와 경상도에서 김 양식이 이루어졌다는 기록이 있으며, 김을 지역 특산물로 언급하고 있다.[18][19]

김 양식은 한국에서 가장 오래된 수산 양식이며, 그 기원에 대한 여러 구전 이야기가 전해진다.[20] 한 이야기는 남해군 하동의 할머니가 섬진강을 따라 떠내려오는 김이 붙은 통나무를 발견하고, 대나무로 만든 지주를 이용하여 김을 양식하기 시작했다는 내용이다.[20] 또 다른 전설은 김 여익(1606~1660)이 표류하는 상수리나무 가지에 붙어 있는 김을 보고 김 양식을 시작한 최초의 인물이라는 이야기이다. 여익의 이야기는 인조(1623~1649) 시대에 전라남도 광양 섬진강 하구에 있는 태인도에서 일어났다고 한다.[20] 김 양식은 계속 확장되어 대한제국(1897~1910) 시대의 남해안 전역으로 퍼져나갔다.[20]

대나무나 상수리나무 가지를 이용한 초기 양식 방법은 19세기에 전라남도 완도의 조수 지역에 설치된 어망에 자연적으로 자란 김에서 영감을 얻은 어부에 의해 개발된 그물을 이용하는 새로운 방법으로 대체되었다.[20][21] 1920년대부터는 대량 생산을 위해 뗏목이 사용되었다.[20]

식용 해조류를 시트 형태로 생산하는 방법은 한국에서 시작되었다.

고려 말기 시인 목은 이색은 강릉 태수로부터 "해의(海衣)"(종이처럼 얇게 만든 김)를 받은 후 감사를 표하는 시를 지었다. 《만기요람(萬機要覽)》에 따르면 김(海衣), 미역, 분곽, 다시마, 감태 등 다양한 해조류가 역사적으로 진상품으로 바쳐졌다. 이러한 진상은 백성들에게 큰 고통을 안겨주는 경우가 많았다.

경상도 순찰 과정에서 해의 진상으로 인해 백성들이 극심한 고통을 겪고 있다는 보고가 있었다(선조실록 1601년 4월 1일 기록).

이러한 백성들의 고통을 인지한 효종은 "진상하는 해의 한 장의 가치는 무명 20필과 같으니, 진상하지 말라"는 명을 내렸다(효종실록 1651년 3월 23일 기록).

정조는 이후 "겨울 진상품 중 해의, 어란, 넙치는 길이와 너비에 규정이 있어 풀이나 풀칠을 하여 기준에 맞추는데, 이는 모양이 지저분하고 매우 불편하니 이를 바로잡으라"는 명령을 내렸다(정조실록 1793년 11월 27일 기록). 《성호사설(星湖僿說)》 "만물문(萬物門)"에는 "해의"가 바닷가 바위에 나는 붉은색 해조류로, 거두어 종이처럼 잘라서 사용했다는 기록이 있어 말린 김이 종이처럼 유통되었음을 알 수 있다.

결론적으로 한국은 적어도 조선 초기인 1400년경부터 김을 시트 형태로 가공하였으며, 한국 식문화에서 중요한 역할을 한 해조류 재배의 역사는 다른 지역보다 앞선다.

대한민국에서는 매년 약 19,500톤의 건조 김이 생산된다.[26] 자연산 김으로는 시장 수요를 충족할 수 없으므로, 상업적으로 생산되는 김의 대부분은 양식된 것이다.[27] 피포리아속이 널리 양식되는 종이다.

바위에 붙어 자라는 많은 자연산 포르피라속 해조류는 손으로 채취한다. ''P. suborbiculata''는 일본해, 황해, 남해 연안에서, ''P. pseudolinearis''는 일본해 연안에서, ''P. dentata''는 황해 연안에서, ''P. seriata''는 남해 지역에서 발견된다.[2]

『경상도지리지』(1424년)와 『신증동국여지승람』(1530년)(1486년 간행된 원본 『동국여지승람』은 현존하지 않음)에 "해의(海衣)"라는 기록이 있으며, 이를 김의 가공품이라고 보는 견해가 있다.[31] 또한 허균의 『도문대작』(1600년 전후)에는 "해의(海衣) - 남해에서 나는데, 동해 사람들이 채취하여 말린 것이 가장 좋다"라고 기록되어 있다.

광양군 태인도에는 김여익(金汝翼, 1606~1660)이라는 인물이 최초로 김 양식을 시작했다는 전승이 있다.[32] 다른 곳으로는 완도군에서는 20세기 초 김유몽(金有夢)이라는 인물이 떠내려온 나무에 붙은 김을 보고 힌트를 얻어 양식을 시작했다는 전승이 있으며,[33][34] 김씨 성을 따서 한국 김이 "김"이라고 불리게 되었다는 속설도 각 지역에 존재한다.[35][36]

1911년 조사에 따르면, 일제 강점기 조선에서 해산물 상인, 구체적으로는 다시마 상인이 확인되지 않았고, 일본 기업에 의한 해산물 판매 확대가 기대되었다. 이후 조선 국내 생산, 일본 국내 가공, 판매 촉진 정책으로 전환된다. 조선총독부가 김 양식 어가에 대한 보조금 지급, 일본 본토에서 전문가 초빙, 연구 기관 설립 등의 장려책을 통해 주도적인 역할을 수행했다. 1919년에 발행된 요리책 「시의전서」에 따르면, 참기름을 발라 구운 후 소금을 친 네모난 김의 기록이 있다. 1928년경에는 조선총독부 수산시험장 주임기사 후지카와 류(富士川漻)와 전라남도 수산시험장 기사 김자 정의(金子政之助)가 띄우는 김 양식법을 개발[37]하여 생산량 증대에 성공했다. 정문기(鄭文基) 저 「조선김」(1935년)에는 광양군 섬진강 하구에서 한 줄 김 양식이 이루어졌다는 기록이 있다.

전후 일본으로부터 독립함에 따라 당시 일본은 외화 부족으로 인한 할당제를 통해 불요불급한 수입을 제한하는 정책을 시행했기에, 한국 김 산업은 갑자기 거대한 시장을 상실할 위기에 처했다. 그래서 1947년 미국의 요청에 따라 한국에만 김 수입 할당량이 주어졌다. 이후 한국에서 일시적으로 병해 발생으로 중단된 시기도 있었지만, 1995년부터 재개되었다. 그러나 수입량은 증가하지 않았고, 1998년경부터 한국 측은 일본이 김에 대해 무역 장벽을 만들고 있다며 WTO(세계무역기구)에 제소하려는 움직임을 보였다. 일본은 한일 무역 자유화 협정 논의가 진행 중이었기에, 1999년 기존 김 업체들만의 할당량을 수입 상사와 일반 업체로 확대했고, 2000년에는 할당량을 갑자기 두 배로 증가시켰다.[38]

2010년에는 한국산 품종인 “해풍1호”(해풍1호한국어) (별칭: 전남 슈퍼김) 개발에 성공했고, 2012년에는 CJ제일제당에서 상품화했다. 관계자에 따르면, “생산량이 일본산 품종보다 1.5배 이상 많고, 병충해 저항력도 강하며, 일본 품종의 절반 가격인 50000KRW(2013년 기준)”이라고 한다.[39] 해풍1호는 홍조류 스사비노리 연구로 홋카이도대학 수산과학 박사 학위[40]를 받은 최성제(崔成劑) 등에 의해 2008년 해남 김 양식장에서 발견된 엽체를 성숙시켜 개발되었고, 2010년 특허 등록, 2011년 상표 등록, 2015년 품종 등록을 마쳤다. (2012년 1월 시행 종자산업법의 품종보호 출원 제1호) 이후에도 엽육이 두껍고 가공이 용이한 “해모돌1호”(해모돌1호(海모돌1號)한국어) (의미: 바다의 네모난 돌), 맛이 뛰어난 “해풍2호”(해풍2호한국어), 홍조류 “수과원1호”(수과원1호한국어), 성장이 빠른 “수과원106호”(수과원106호한국어), 전남대학교와 공동 개발한 “전수(全水)1호”(전수(全水)1호한국어) 등이 생산되고 있다.[41]

2. 2. 일본

1910년대 초 일제 강점기 조선에서는 다시마를 판매하는 상인이 확인되지 않았고, 일본 기업에 의한 해산물 판매 확대가 기대되었다. 이후 조선총독부가 김 양식 어가에 보조금을 지급하고, 일본 본토에서 전문가를 초빙하며, 연구 기관을 설립하는 등 장려책을 통해 주도적인 역할을 수행하면서 조선 국내에서 김을 생산하고 일본 국내에서 가공, 판매를 촉진하는 정책으로 전환된다. 1919년에 발행된 요리책 시의전서에는 참기름을 발라 구운 후 소금을 친 네모난 김의 기록이 있다. 1928년경에는 조선총독부 수산시험장 주임기사 후지카와 류와 전라남도 수산시험장 기사 김자 정의가 띄우는 김 양식법을 개발[37]하여 생산량 증대에 성공했다. 1935년 정문기의 저서 「조선김」에는 광양군 섬진강 하구에서 한 줄 김 양식이 이루어졌다는 기록이 있다.광복 이후, 일본은 외화 부족으로 인해 할당제를 통해 불요불급한 수입을 제한하는 정책을 시행했고, 한국 김 산업은 갑자기 큰 시장을 잃을 위기에 처했다. 1947년 미국의 요청에 따라 한국에만 김 수입 할당량이 주어졌으나, 1995년부터 재개된 수입량은 증가하지 않았다. 1998년경부터 한국 측은 일본이 김에 대해 무역 장벽을 만들고 있다며 WTO에 제소하려는 움직임을 보였다. 1999년 일본은 기존 김 업체들만의 할당량을 수입 상사와 일반 업체로 확대했고, 2000년에는 할당량을 갑자기 두 배로 증가시켰다.[38]

2010년에는 한국산 품종인 “해풍1호”(해풍1호|해풍1호한국어) (별칭: 전남 슈퍼김) 개발에 성공했고, 2012년에는 CJ제일제당에서 상품화했다. 관계자에 따르면, “생산량이 일본산 품종보다 1.5배 이상 많고, 병충해 저항력도 강하며, 일본 품종의 절반 가격인 1g당 50000KRW(2013년 기준)”이라고 한다.[39] 해풍1호는 홍조류 스사비노리 연구로 홋카이도대학 수산과학 박사 학위[40]를 받은 최성제 등에 의해 2008년 해남 김 양식장에서 발견된 엽체를 성숙시켜 개발되었고, 2010년 특허 등록, 2011년 상표 등록, 2015년 품종 등록을 마쳤다. (2012년 1월 시행 종자산업법의 품종보호 출원 제1호) 이후에도 엽육이 두껍고 가공이 용이한 “해모돌1호”(해모돌1호|해모돌1호한국어) (의미: 바다의 네모난 돌), 맛이 뛰어난 “해풍2호”(해풍2호|해풍2호한국어), 홍조류 “수과원1호”(수과원1호|수과원1호한국어), 성장이 빠른 “수과원106호”(수과원106호|수과원106호한국어), 전남대학교와 공동 개발한 “전수(全水)1호”(전수(全水)1호|전수(全水)1호한국어) 등이 생산되고 있다.[41]

2. 3. 중국

중국에서는 한국, 일본과 달리 김을 종이처럼 말리지 않고 둥그렇게 한데 뭉친 후 펴서 말리는 방식을 사용하고 있다. 이렇게 말려놓은 김은 둥그렇고 납작하나 두께는 몇cm 가량으로 두껍다. 요리할 때는 김 뭉치의 일부를 떼어서 만들며, 대표적인 김 요리로는 김을 계란과 함께 넣은 탕 요리인 자채단탕(紫菜蛋湯)이라는 계란김국이 있다.중국의 김은 가격이 매우 싸지만, 김을 크기로 재는 특성상 운송비가 많이 드는 문제점이 있고, 둥그렇고 두껍게 말리는 특성이 한국에서 잘 받아들여지지 않아 중국산 김이 한국으로 들어오는 경우는 별로 없다.

2. 4. 웨일스

영국의 웨일스 지방에서는 김을 오트밀과 함께 끓여서 포리지로 먹거나 김빵(:en:laver bread)을 빵 사이에 끼워 먹는 요리가 오랫동안 전해져 내려오고 있다.김빵 제조법은 2가지로 나뉘는데, 푹 삶아 뭉글뭉글해진 김을 잼처럼 만든 방식과 오트밀에 묻혀 섞은 것을 튀겨낸 방식이 있다. 홍조류는 일본 요리에서는 ''김''(海苔)로, 중국 요리에서는 ''haitai''(海苔) 또는 ''zicai''(紫菜)로, 그리고 웨일스 요리와 아일랜드 요리에서는 래버브레드로 소비된다.

3. 어원

한국어 ‘김’의 옛 형태가 나타난 가장 오래된 기록은 정약전의 《자산어보》(1814)로, 그 발음이 ‘짐(朕)’으로 표기되어 있다. 《한불자전》(1880)에는 ‘김’과 ‘짐’이 둘 다 실려 있다.

‘김’의 어원에 대해서 밝혀진 것은 없다. 민간 어원 중에는 김 양식을 처음으로 시작한 김여익의 이름에서 왔다는 설이 있다.

4. 생물학적 특징

김은 홍조식물 보라털목 보라털과 김속 및 돌김속에 속하는 해조류의 총칭으로 한국, 일본, 중국의 바다 암초 위에 자란다. 마치 이끼처럼 자라나며 길이는 14cm~25cm, 너비는 5cm~12cm 정도이다. 긴 타원 모양이며 가장자리에 주름이 있고 윗부분은 갈색, 아랫부분은 푸른 녹색이다. 10월 무렵부터 보이기 시작하여 겨울에서 봄을 거치는 동안 자라나고 날이 따뜻해지면 보이지 않는다.

5. 영양 성분

김에는 단백질이 많이 들어 있는데, 마른 김 5장에 들어 있는 단백질 양은 달걀 1개에 들어 있는 양과 비슷하다.[49] 또한 필수 아미노산을 비롯한 비타민도 많이 들어 있으며 소화도 잘 되기 때문에 아주 좋은 영양식품으로 알려져 있다. 다시마, 미역, 파래, 멸치 등과 더불어 요오드 함유식품으로도 알려져 있다.[50]

김에 든 수용성 식이섬유인 포피란(porphyran)은 동맥경화와 고혈압을 일으키는 원인으로 알려진 혈중 콜레스테롤을 낮춰주고, 장 활동을 원활하게 해 배변을 잘 되게 해준다.[49] 김은 단백질, 티아민, 리보플라빈, 비타민 A, 비타민 B6, 비타민 B12가 풍부하며,[20] 특히 요오드와 철분을 비롯한 무기질 염류와 필수 아미노산 함량이 높다.[21]

6. 생산 및 양식

세종실록 지리지(1454)에는 김(海衣)이 각 해안 지방의 특산품으로 기록되어 있으며 감태(甘笞), 미역(藿) 등과 구분하고 있다. 이후 조선왕조실록에는 진상품이나 명나라 조공 등으로 바친 기록이 있다.[45] 효종실록에는 1650년 당시 김 1첩의 값이 목면 20필이라고 기록되어 있다.[46]

김 양식의 시작에 대해서는 광양설과 완도설, 크게 두 가지 설이 있다. 광양설은 김여익(金汝翼, 1606년 ∼ 1660년)의 비문을 근거로 한다. 이 비문은 1713년에서 1714년 사이에 광양현감 허심(許鐔)이 쓴 것으로 비 자체는 사라졌지만, 5대손 김태혁(金太赫)이 필사한 것이 전해진다. 비문에는 김여익이 1640년 우본현 인호(지금의 태인도)로 이주하여 김 양식을 시작했다고 쓰여 있다.(“庚辰春遂隱遯于本縣仁湖伴鷗寓樂始殖海衣”)[47] 광양시에서는 김 시식지(김始殖地, 전남기념물 제113호)를 만들어 이를 기념하고 있다. 완도설에서는 김유봉과 정시원을 김 양식을 처음 한 사람으로 기록하고 있다.

일제 강점기 이후, 한국은 일본의 외화 부족에 따른 할당제 정책으로 인해 김 산업이 큰 시장을 잃을 위기에 처했다. 1947년 미국의 요청으로 한국에만 김 수입 할당량이 주어졌으나, 이후 병해 발생으로 생산이 중단되었다가 1995년 재개되었다. 1998년경부터 한국은 일본이 김에 대해 무역 장벽을 세우고 있다고 WTO에 제소하려는 움직임을 보였다. 일본은 한일 무역 자유화 협정 논의 중이었기에 1999년 김 업체에 대한 할당량을 확대하고, 2000년에는 할당량을 두 배로 늘렸다.[38]

6. 1. 한국의 김 생산

김 양식은 한국에서 가장 오래된 수산 양식 중 하나이며, 그 기원에 대한 여러 이야기가 전해진다. 남해군 하동의 한 할머니가 섬진강을 따라 떠내려오는 김이 붙은 통나무를 발견하고 대나무 지주를 이용하여 김을 양식하기 시작했다는 이야기가 있다.[20] 또 다른 이야기는 김여익(1606~1660)이 표류하는 상수리나무 가지에 붙어 있는 김을 보고 김 양식을 처음 시작했다는 것이다. 김여익의 이야기는 인조(1623~1649) 시대에 전라남도 광양 섬진강 하구의 태인도에서 일어났다고 한다.[20]초기에는 대나무나 상수리나무 가지를 이용한 양식 방법이 사용되었으나, 19세기에 전라남도 완도의 조수 지역에 설치된 어망에서 자연적으로 자란 김에서 영감을 얻은 어부에 의해 그물을 이용하는 새로운 방법이 개발되었다.[20][21] 1920년대부터는 대량 생산을 위해 뗏목이 사용되었다.[20] 1960년대에는 인공포자 배양기술이 개발되고 그물발이 보급되면서 김 양식의 생산성이 높아졌다.

김 양식장은 해안마을에서 허가된 구역 안에 김발을 설치한 곳이다. 추석 전후로 설치하고 종자용 포자를 부착한 김발과 보통 김발 여러 개를 바다에 넣고 포자가 붙도록 1주일쯤 놔둔 다음 정식으로 설치한다. 설치한 지 한 달이 지나면 채취가 가능하며 이듬해 4월까지 7~8회 정도 채취한다.

채취된 김은 민물로 세척한 다음 잘게 자르고 물통에 넣고 풀어 김발장에 뿌린다. 규격에 맞는 크기를 만들기 위해 김틀을 발장 위에 올리고 작업을 한다. 너무 두껍거나 얇지 않도록 풀어진 김을 올린 다음 양지바른 건조장에서 말린다. 건조된 김은 100장을 한 톳으로 묶으며 20톳을 한 통, 20통을 한 척이라고 한다.

대한민국에서는 매년 약 19,500톤의 건조 김이 생산된다.[26] 자연산 김으로는 시장 수요를 충족할 수 없으므로, 상업적으로 생산되는 김의 대부분은 양식된 것이다.[27] 가장 흔하게 양식되는 김 종은 *피포리아 예조엔시스*(*P. yezoensis*)이며, 그 다음으로 *피포리아 테네라*(*P. tenera*)가 있다.[26] 김 양식은 대한제국(1897~1910) 시대에 남해안 전역으로 확장되었다.[20]

김 양식의 주요 생산지는 전라남도 완도이다. 김 양식은 한국 남부 지역(호남, 영남 지역, 제주도)의 전통적인 어업 방식이었으나, 해수 온도 상승으로 인해 북쪽으로 확대되어 충청남도 호서 지역까지 확산되었다.[27]

현대 김 양식에는 두 가지 주요 방식이 사용된다. 천연 김과 유사한 고품질 김을 생산하는 전통적인 "발" 방식과 대량 생산에 사용되는 "부유식 양식장" 방식이다.[27] 발 방식 김은 현재 완도, 신안, 강진, 장흥 등 일부 지역에서 생산되지만, 생산 비용이 높고 생산량이 낮으며, 지구 온난화와 어촌 인구 고령화로 인해 농가 수가 감소하고 있다.[27]

김에 붙은 이물질을 제거하기 위해 과거에는 염산을 사용했으나, 현재는 불법이며 유기산으로 대체하고 있다. 유기산 처리를 하지 않은 무산(無酸)김은 주로 전라남도 장흥군에서 제조되고 있다.

2010년에는 한국산 품종인 “해풍1호”(해풍1호|한국어 발음: 해풍일호한국어) (별칭: 전남 슈퍼김) 개발에 성공했고, 2012년에는 CJ제일제당에서 상품화했다. “해풍1호”는 홍조류 스사비노리 연구로 홋카이도대학 수산과학 박사 학위[40]를 받은 최성제(崔成劑) 등에 의해 개발되었다.[41] 이후에도 “해모돌1호”(해모돌1호|한국어 발음: 해모돌일호한국어), “해풍2호”(해풍2호|한국어 발음: 해풍이호한국어), “수과원1호”(수과원1호|한국어 발음: 수과원일호한국어), “수과원106호”(수과원106호|한국어 발음: 수과원백육호한국어), “전수(全水)1호”(전수1호|한국어 발음: 전수일호한국어) 등 다양한 품종이 개발, 생산되고 있다.[41]

6. 2. 양식 기술

1840년대에는 대나무 쪽으로 발을 엮어 한쪽은 바닥에 고정시키고 다른 한쪽은 물에 뜨도록 한 떼밭 양식이 개발되었다. 1920년에는 떼발 양식을 개량한 뜬발 양식이 시작되었는데, 이 방식은 김을 날마다 일정 기간 동안만 햇빛을 받을 수 있도록 조절하는 것으로 요즈음에도 이 방법을 쓰고 있다.[48] 요즘은 사상체를 배양하여 인공적으로 채묘하면서 부류식 냉동망을 교체하는 방법까지 개발되었다.김 양식은 한국에서 가장 오래된 수산 양식이며, 그 기원에 대한 여러 구전 이야기가 전해진다.[20] 남해군 하동의 한 할머니가 섬진강을 따라 떠내려오는 김이 붙은 통나무를 발견하고, 대나무로 만든 지주를 이용하여 김을 양식하기 시작했다는 이야기가 있다.[20] 또 다른 전설은 김여익(1606~1660)이 표류하는 상수리나무 가지에 붙어 있는 김을 보고 김 양식을 시작한 최초의 인물이라는 이야기이다. 여익의 이야기는 인조(1623~1649) 시대에 전라남도 광양 섬진강 하구에 있는 태인도에서 일어났다고 한다.[20] 김 양식은 계속 확장되어 대한제국(1897~1910) 시대의 남해안 전역으로 퍼져나갔다.[20]

19세기에 전라남도 완도의 조수 지역에 설치된 어망에 자연적으로 자란 김에서 영감을 얻은 어부에 의해 대나무나 상수리나무 가지를 이용한 초기 양식 방법이 그물을 이용하는 새로운 방법으로 대체되었다.[20][21] 1920년대부터는 대량 생산을 위해 뗏목이 사용되었다.[20]

대한민국에서는 매년 약 19,500톤의 건조 김이 생산된다.[26] 자연산 김으로는 시장 수요를 충족할 수 없으므로, 상업적으로 생산되는 김의 대부분은 양식된 것이다.[27] 피포리아속이 널리 양식되는 종이다. 바위에 붙어 자라는 많은 자연산 포르피라속 해조류는 손으로 채취한다. ''P. suborbiculata''는 일본해, 황해, 남해 연안에서, ''P. pseudolinearis''는 일본해 연안에서, ''P. dentata''는 황해 연안에서, ''P. seriata''는 남해 지역에서 발견된다.[2]

가장 흔하게 양식되는 김 종은 *피포리아 예조엔시스*( *P. yezoensis*)이며, 그 다음으로 *피포리아 테네라*( *P. tenera*)가 있다.[26] 양식 김의 주요 생산지는 전라남도 완도이다. 김 양식은 한국 남부 지역(호남, 영남 지역, 그리고 제주도)의 전통적인 어업 방식이다. 이는 김이 한국 남부 해역에서만 자라기 때문이다.[27] 하지만 해수 온도 상승으로 인해 김 양식이 북쪽으로 확대되어 충청남도 호서 지역까지 확산되었다.[27]

염분 1.024‰(‰)의 기수역 또는 기수 지역에서 겨울에 생산되는 김이 가장 맛있다고 알려져 있다.[3][21] 파종은 9월에서 10월 사이 가을에 시작되며, 겨울 동안 한 번의 파종으로 여러 번 수확할 수 있다. 김은 수온이 섭씨 5~8도 사이일 때 잘 자라는 것으로 알려져 있다.[21] 50일 동안 자란 김은 색깔과 맛이 절정에 달해 가장 좋은 품질로 여겨진다.[21]

현대 김 양식에는 두 가지 주요 양식법이 사용된다. 천연 김과 유사한 고품질 김을 생산하는 전통적인 "발" 방식과 대량 생산에 사용되는 "부유식 양식장" 방식이다.[27] 천연 김과 유사한 품질의 발 방식 김은 현재 완도, 신안, 강진, 장흥 등 일부 지역에서 생산되지만, 전국적으로 100농가 미만에서만 재배되고 있다. 생산 비용이 높고, 생산량이 낮으며, 지구 온난화로 인한 수온 상승과 어촌 인구 고령화로 인해 발 방식을 사용하는 농가 수는 감소하고 있다.[27]

랙식 김 양식은 바다 밑바닥에 대나무 말뚝을 박는 것으로 시작된다.[27] 김 종자(포자)가 달라붙을 수 있는 그물을 대나무 말뚝에 묶는다.[27] 여러 개의 그물을 연결할 수도 있다.[27] 9월에 그물에 종자를 심는데, 종자의 부착을 용이하게 하기 위해 여러 층으로 그물을 설치하는 과정이 종종 도움이 된다. 종자가 잘 부착되면 그물 층을 분리하여 다시 설치한다.[27] 그런 다음 그물을 양식장으로 옮긴다.[27] 김 양식장에 설치된 랙식 그물은 만조 때는 물에 잠기고 간조 때는 햇볕에 노출된다. 이러한 제한적인 햇볕 노출은 광합성을 일정량 가능하게 하여 김의 원래 풍미를 유지하는 데 도움이 된다.[27] 랙 방식을 이용한 김 양식은 친환경적인 양식 방법이다.[27] 부표 양식은 선반 양식보다 노동 집약도가 낮기 때문에 대량 생산에 가장 적합하다. 이 방법은 간조와 만조 모두에서 김을 물속에 담가둔다.

일제 강점기 조선에서는 해산물 상인, 구체적으로는 다시마 상인이 확인되지 않았고, 일본 기업에 의한 해산물 판매 확대가 기대되었다. 이후 조선 국내 생산, 일본 국내 가공, 판매 촉진 정책으로 전환된다. 조선총독부가 김 양식 어가에 대한 보조금 지급, 일본 본토에서 전문가 초빙, 연구 기관 설립 등의 장려책을 통해 주도적인 역할을 수행했다. 1928년경에는 조선총독부 수산시험장 주임기사 후지카와 류(富士川漻)와 전라남도 수산시험장 기사 김자 정의(金子政之助)가 띄우는 김 양식법을 개발[37]하여 생산량 증대에 성공했다.

2010년에는 한국산 품종인 “해풍1호”(해풍1호|해풍1호한국어) (별칭: 전남 슈퍼김) 개발에 성공했고, 2012년에는 CJ제일제당에서 상품화했다. 관계자에 따르면, “생산량이 일본산 품종보다 1.5배 이상 많고, 병충해 저항력도 강하며, 일본 품종의 절반 가격인 50000KRW(2013년 기준)”이라고 한다.[39] 해풍1호는 홍조류 스사비노리 연구로 홋카이도대학 수산과학 박사 학위[40]를 받은 최성제(崔成劑) 등에 의해 2008년 해남 김 양식장에서 발견된 엽체를 성숙시켜 개발되었고, 2010년 특허 등록, 2011년 상표 등록, 2015년 품종 등록을 마쳤다. (2012년 1월 시행 종자산업법의 품종보호 출원 제1호) 이후에도 엽육이 두껍고 가공이 용이한 “해모돌1호”(해모돌1호|해모돌1호한국어) (의미: 바다의 네모난 돌), 맛이 뛰어난 “해풍2호”(해풍2호|해풍2호한국어), 홍조류 “수과원1호”(수과원1호|수과원1호한국어), 성장이 빠른 “수과원106호”(수과원106호|수과원106호한국어), 전남대학교와 공동 개발한 “전수(全水)1호”(전수1호|전수1호한국어) 등이 생산되고 있다.[41]

7. 가공 및 활용

김은 단백질, 필수 아미노산, 비타민 등 다양한 영양소를 함유하고 있으며, 소화도 잘 되어 영양식품으로 알려져 있다.[49][50] 특히 마른 김 5장에 들어 있는 단백질 양은 달걀 1개와 비슷하다.[49] 다시마, 미역, 파래, 멸치 등과 함께 요오드 함유 식품으로도 알려져 있다.[50] 또한, 김에 함유된 수용성 식이섬유인 포피란(porphyran)은 동맥경화와 고혈압의 원인인 혈중 콜레스테롤을 낮추고, 장 활동을 원활하게 하여 배변을 돕는다.[49]

김은 본래 바다에서 자란 것을 채취하거나 개펄에 섶을 꽂아 포자를 붙게 하여 채취했다. 이후 대나무 발을 이용한 양식 방법이 도입되었고, 1960년대에는 인공포자 배양기술과 그물발이 보급되면서 김 양식 생산성이 크게 향상되었다. 종이처럼 얇게 말리는 방식은 종이 제조 방법이 전래된 이후부터 도입된 것으로 추정된다.

김 양식은 해안마을에서 허가된 구역 내에 김발을 설치하여 이루어진다. 추석 전후로 종자용 포자를 부착한 김발을 설치하고, 약 한 달 후부터 이듬해 4월까지 7~8회 정도 채취한다. 채취한 김은 민물로 세척하고 잘게 자른 후, 김틀을 이용하여 규격에 맞는 크기로 만든다. 이후 양지바른 건조장에서 말린 후, 100장씩 묶어 한 톳으로 만든다.

바위에서 채취하는 자연산 돌김은 썰물 때 긁어모아 말려서 먹는다. 김에 붙은 이물질 제거를 위해 과거에는 염산을 사용하기도 했으나, 현재는 불법이며 유기산으로 대체하고 있다. 전라남도 장흥군에서는 염산 및 유기산 처리를 하지 않은 무산(無酸)김을 주로 생산한다.

영국 웨일스 지방에서는 김을 오트밀과 함께 끓여 포리지로 먹거나, 김빵(:en:laver bread)을 만들어 빵 사이에 끼워 먹는 전통 요리가 있다. 김빵은 푹 삶은 김을 잼처럼 만들거나, 오트밀에 묻혀 튀겨내는 두 가지 방식으로 제조된다.

한국에서는 김을 튀겨 부각을 만들기도 한다.[20] --

7. 1. 조미김

한국에서 가공되는 김 중 가장 대중적인 것은 기름을 바르고 소금을 쳐서 구워낸 조미김이며, 주로 반찬으로 많이 이용된다. 전통적으로는 참기름을 사용하나, 들기름, 해바라기유, 올리브유 등 다양한 기름을 사용하는 경우가 많아졌다. 조미김은 잘라서 김가루 형태로도 많이 사용된다.[51]남부 지방에서는 생김을 직화로 구워낸 후 밥을 얹고 그 위에 참기름과 깨를 섞은 간장 소스를 발라 싸 먹기도 한다.

한국식 조미김은 일본에서도 인기가 높아, 일본 관광객이 한국 여행 시 많이 구매하는 물품 중 하나로 꼽힌다. 2010년대 들어서는 미국에서도 높은 인기를 끌기 시작했다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면, 2013년에 한국산 김의 수출 실적이 2.5억달러로 사상 최대치를 돌파했는데, 이 중 미국이 6728.5만달러로 전년 대비 31% 상승하여, 이전까지 한국 김을 가장 많이 수입했던 일본(5862.8만달러)을 제치고 최대 수입국이 되었다.[51]

2000년대 이후 미국에서는 웰빙 붐과 아시아권 이민자의 식문화 영향으로 김 소비량이 점차 늘어났다. 다만, 일본식 식당에서 주로 소비되고 일본식 김을 찾는 경우가 많아, 다른 해조류와 함께 일본식 이름으로 불리는 경우가 많았다. 한국식 김은 마른 김 위주의 식자재용 공급이 중심이었다. 2010년 이후 열량이 낮은 김 제품에 주목하면서 간식용 조미김의 수요가 늘어났고, 이에 따라 한국산 김의 수출량이 급상승하였다.[51]

미국에서는 김을 과자처럼 간식으로 먹는 경우가 많은데, 2010년대 들어서면서 데리야키 등의 맛을 첨가하거나 아몬드를 넣는 등 다양한 스낵용 김이 나오고 있다.[51]

반찬으로 먹을 때는 김을 참기름이나 들기름에 구워서 곱게 소금을 뿌리고 네모나게 잘라 먹는다.[20]

2017년, 스위스 제네바에서 열린 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius·코덱스위원회) 총회에서 한국이 제안한 "'''김 제품 규격안'''"이 아시아 지역 규격으로 인정되었다.[42][43] 이는 해조류 중 세계 최초로 국제 규격으로 채택된 사례이다.

2002년 FIFA 월드컵 공동 개최의 영향으로 조미김인 한국 김의 수요가 증가하기 시작했으며, 오늘날에는 한류 드라마의 영향으로 일본뿐 아니라 세계적으로 수요가 높아졌다. 그 때문에 한국의 김 생산 전반이 수요에 비해 공급 부족에 빠지고, 일본으로의 수출량은 할당량에도 미치지 못하는 상황이다. 지구 온난화의 영향으로 일본의 김 생산량이 감소하는 반면, 지구 온난화가 긍정적으로 작용한 점과 품종 개량 덕분에 일본에서는 한국의 김 생산 확대에 대한 기대가 높아지고 있다.

김의 제조는 1차 가공업체에서 김을 만들고, 2차 가공업체가 김에 양념을 하는 분업 체계로 이루어진다.[44] 조미김은 참기름·들기름과 소금으로 간이 되어 있어 먹을 때 기름 향이 강하게 느껴진다. 약간 짠 편이며 표면에 소금이 붙어 있다. 최근에는(2017년 12월 기준) 담백한 맛이 선호되어 소금을 많이 뿌린 제품은 줄어들고 있다. 기름에 볶아져 바삭한 식감을 지니며, 포장 용기는 김이 부서지지 않도록 트레이에 담긴 형태가 대부분이다. 플레이크 상태로 참기름에 튀겨 양념한 조미김 제품도 볼 수 있다.

7. 2. 김밥

김밥에 사용할 때는 굽지 않고 말린 상태 그대로 사용한다.[28]

7. 3. 기타

김에는 단백질이 많이 들어 있는데, 마른 김 5장에 들어 있는 단백질 양이 달걀 1개에 들어 있는 양과 비슷하다.[49] 또한 필수 아미노산을 비롯한 비타민도 많이 들어 있으며 소화도 잘 되기 때문에 아주 좋은 영양식품으로 알려져 있다. 다시마, 미역, 파래, 멸치 등과 더불어 요오드 함유식품으로도 알려져 있다.[50]한편 김에 든 수용성 식이섬유인 포피란(porphyran)이 동맥경화와 고혈압을 일으키는 원인으로 알려진 혈중 콜레스테롤을 저하시켜 주고 장의 활동을 원활하게 해 배변을 잘 되게 해준다.[49]

김은 바다에서 자라서 말려 먹기 시작하였으며 이후에는 개펄에 섶을 꽂아 포자를 붙게 하여 채취하는 방법을 사용했다. 이후 대나무로 발을 짜서 바다에 말뚝을 박아 고정하여 양식을 하였다. 1960년대에 인공포자 배양기술이 개발되고 그물발이 보급되면서 김 양식의 생산성이 높아졌다. 종이처럼 얇게 마르는 형식은 최소한 종이 제조 방법이 전래된 후부터 도입된 것으로 보인다.

김 양식장은 해안마을에서 허가된 구역 안에서 김발을 설치한 곳이다. 추석 전후로 설치하고 종자용 포자를 부착한 김발과 보통 김발 여러 개를 한꺼번에 바다에 넣고 포자가 붙도록 1주일쯤 놔둔 다음 정식으로 설치한다. 설치한 지 한 달이 지나면 채취가 가능하며 이듬해 4월까지 7~8회 정도 채취한다.

채취된 김은 민물로 세척한 다음 잘게 자르고 물통에 넣고 풀어 김발장에 뿌린다. 규격에 맞는 크기를 만들기 위해 김틀을 발장 위에 올리고 작업을 한다. 너무 두껍거나 얇지 않도록 풀어진 김을 올린 다음 양지바른 건조장에서 말린다. 건조된 김은 100장을 한 톳으로 묶으며 20톳을 한 통, 20통을 한 척이라고 한다.

한편 바위에서 채취하는 자연산 돌김은 썰물 때 긁어모아서 말려 먹는다.

김에 붙은 이물질을 제거하기 위해 염산을 부어서 처리하는 경우가 있었다. 현재는 염산을 사용하는 것은 불법이며, 유기산으로 대체하고 있다. 한편, 염산 및 유기산 처리를 하지 않은 무산(無酸)김은 주로 전라남도 장흥군에서 제조되고 있다.

영국의 웨일스 지방에서는 김을 오트밀과 함께 끓여서 포리지로 먹거나 김빵(:en:laver bread)을 빵 사이에 끼워 먹는 요리가 오랫동안 전해져 내려오고 있다. 김빵의 제조법은 2가지로 나뉘는데 푹 삶아 뭉글뭉글해진 김을 잼과 같이 만든 방식, 오트밀에 묻혀 섞은 것을 튀겨내어 만든 방식이 있다.

반찬으로 먹을 때는 김을 참기름이나 들깨기름에 구워서 곱게 소금을 뿌리고 네모나게 잘라 먹는다. 또한 튀겨서 부각이라고 하는 튀김을 만들기도 한다.[20] 김밥에 사용할 때는 굽지 않고 말린 상태 그대로 사용한다.[28]

- -|]]

- -|]]

8. 한국 김의 국제적 위상

한국식 조미김은 일본에서도 인기가 높아 일본 관광객이 한국에 여행 와서 많이 사가는 물품 중 하나로 꼽힌다.

2010년대 들어서 미국에서도 높은 인기를 끌기 시작하였다. 한국 농수산식품유통공사(aT)에 따르면 2013년에 한국산 김의 수출 실적이 2.5억달러로 사상 최대치를 돌파하였는데, 이중 미국은 6728.5만달러로 전년 대비 31% 상승하여 지금까지 한국김을 가장 많이 사갔던 일본(5862.8만달러)을 제치고 미국이 한국산 김의 최대 수입국이 되었다.[51]

이전에도 미국에서는 2000년대 이후 웰빙 붐과 아시아권 이민자의 식문화 영향으로 김 소비량이 점차 늘어났다. 다만 일본식 식당에서 많이 소비되고 일본식 김을 찾는 경우가 많아 보통 다른 해조류와 같이 일본식 이름을 부르는 경우가 많았다. 한국식 김은 마른 김 위주의 식자재용 공급이 중심이었으나, 2010년 이후 열량이 낮은 김 제품에 주목한 이후 간식으로 먹을 수 있는 조미김의 수요가 늘어나면서 한국산 김의 수출량이 급상승하였다.[51] 미국에서는 김을 과자처럼 간식으로 먹는 경우가 많은데, 2010년대 들어서면서 데리야키 등의 맛을 첨가하거나 아몬드를 넣는 등 다양한 스낵용 김이 나오고 있다.[51]

대한민국에서는 매년 약 19,500톤의 건조 김이 생산된다.[26] 자연산 김으로는 시장 수요를 충족할 수 없으므로, 상업적으로 생산되는 김의 대부분은 양식된 것이다.[27]

전후 일본으로부터 독립함에 따라 당시 일본은 외화 부족으로 인한 할당제를 통해 불요불급한 수입을 제한하는 정책을 시행했기에, 한국 김 산업은 갑자기 거대한 시장을 상실할 위기에 처했다. 그래서 1947년 미국의 요청에 따라 한국에만 김 수입 할당량이 주어졌다. 이후 한국에서 일시적으로 병해 발생으로 중단된 시기도 있었지만, 1995년부터 재개되었다. 그러나 수입량은 증가하지 않았고, 1998년경부터 한국 측은 일본이 김에 대해 무역 장벽을 만들고 있다며 WTO(세계무역기구)에 제소하려는 움직임을 보였다. 일본은 한일 무역 자유화 협정 논의가 진행 중이었기에, 1999년 기존 김 업체들만의 할당량을 수입 상사와 일반 업체로 확대했고, 2000년에는 할당량을 갑자기 두 배로 증가시켰다.[38]

2010년에는 한국산 품종인 “해풍1호”(해풍1호한국어) (별칭: 전남 슈퍼김) 개발에 성공했고, 2012년에는 CJ제일제당에서 상품화했다. 관계자에 따르면, “생산량이 일본산 품종보다 1.5배 이상 많고, 병충해 저항력도 강하며, 일본 품종의 절반 가격인 50000KRW(2013년 기준)”이라고 한다.[39] 해풍1호는 홍조류 스사비노리 연구로 홋카이도대학 수산과학 박사 학위[40]를 받은 최성제(崔成劑) 등에 의해 2008년 해남 김 양식장에서 발견된 엽체를 성숙시켜 개발되었고, 2010년 특허 등록, 2011년 상표 등록, 2015년 품종 등록을 마쳤다. (2012년 1월 시행 종자산업법의 품종보호 출원 제1호) 이후에도 엽육이 두껍고 가공이 용이한 “해모돌1호”(해모돌1호(海모돌1號)한국어) (의미: 바다의 네모난 돌), 맛이 뛰어난 “해풍2호”(해풍2호한국어), 홍조류 “수과원1호”(수과원1호한국어), 성장이 빠른 “수과원106호”(수과원106호한국어), 전남대학교와 공동 개발한 “전수(全水)1호”(전수(全水)1호한국어) 등이 생산되고 있다.[41]

2017년, 스위스 제네바에서 열린 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius·코덱스위원회) 총회에서 한국이 제안한 "'''김 제품 규격안'''"이 아시아 지역 규격으로 인정되었다.[42][43] 해조류 중 국제 규격으로 채택된 것은 세계 최초이다.

2002년 FIFA 월드컵 공동 개최의 영향으로 조미김인 한국 김의 수요가 증가하기 시작했으며, 오늘날에는 조미김인 한국 김이 한류 드라마의 영향으로 일본뿐 아니라 세계적으로 수요가 높아졌다고 한다. 그 때문에 한국의 김 생산 전반이 수요에 비해 공급 부족에 빠지고, 일본으로의 수출량은 할당량에도 미치지 못하는 상황이다. 지구 온난화의 영향으로 일본의 김 생산량이 감소하는 반면, 지구 온난화가 긍정적으로 작용한 점과 품종 개량 덕분에 일본에서는 한국의 김 생산 확대에 대한 기대가 높아지고 있다.

참조

[1]

서적

Algae and Human Affairs

Cambridge University Press

[2]

위키소스

글로벌 세계 대백과사전/생물II·식물·관찰

Beomhan

[3]

웹사이트

gim

http://www.doopedia.[...]

Doosan Corporation

2017-06-05

[4]

웹사이트

Gim

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

[5]

서적

Samguk yusa

[6]

뉴스

http://www.vitaminmd[...]

2010-06-16

[7]

웹사이트

해의(海衣)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

Academy of Korean Studies

[8]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[9]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[10]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[11]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[12]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[13]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

National Institute of Korean History

[14]

웹사이트

김(이경석)

https://www.kculture[...]

Ministry of Culture, Sports and Tourism

[15]

서적

Baekhunjip (白軒集)

https://www.krpia.co[...]

Institute for the Translation of Korean Classics

[16]

서적

Seonghosaseol (星湖僿說)

Institute for the Translation of Korean Classics

[17]

웹사이트

https://web.archive.[...]

2013

[18]

서적

Sinjeung Dongguk Yeoji Seungnam

https://www.krpia.co[...]

[19]

서적

Gyeongsang-do Jiriji

[20]

웹사이트

gim

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

[21]

웹사이트

gim

https://web.archive.[...]

2017-06-05

[22]

서적

海苔

https://books.google[...]

Hosei University Press

[23]

서적

浅草海苔盛衰記

https://books.google[...]

Seizando-Shoten Publishing

[24]

서적

The Japanese kitchen: 250 recipes in a traditional spirit

https://books.google[...]

Harvard Common Press

[25]

뉴스

After 40-year no-show, famed Asakusa nori makes comeback

http://www.asahi.com[...]

2005-01-06

[26]

웹사이트

gim yangsik

http://www.doopedia.[...]

Doosan Corporation

2017-06-05

[27]

웹사이트

Racks Laver (Gim)

https://www.fondazio[...]

Slow Food Foundation

2017-06-05

[28]

웹사이트

Gim(laver dried seaweed)

https://web.archive.[...]

2017-06-05

[29]

서적

韓国におけるアマノリ属の分布と生理的特性

成山堂書店

[30]

뉴스

韓国ノリ輸出額が今年は初の大台 124カ国で消費

https://news.yahoo.c[...]

2023-12-21

[31]

논문

韓国における海藻養殖の現状

[32]

웹사이트

觀光名所 - 南道旅行道案内

http://www.namdokore[...]

[33]

웹사이트

莞島国際海藻類博覧会 ノリ

http://www.wando.go.[...]

[34]

웹사이트

海苔ジャーナル 世界の産地

http://www.j-nori.co[...]

[35]

웹사이트

大森水産 海苔について 世界の産地

http://www.oomori-su[...]

[36]

웹사이트

モランボン薬念研究所 海苔

http://yangnyeom.jp/[...]

[37]

웹사이트

アイサン工業 海苔養殖の歴史 アーカイブ

https://archive.fo/j[...]

[38]

웹사이트

大森水産株式会社/海苔について/海苔の輸入

http://www.oomori-su[...]

大森水産株式会社

2024-05-23

[39]

뉴스

일본서 종자주권 찾기 '김의 전쟁'은 승기 잡아

http://biz.chosun.co[...]

朝鮮日報

2013-01-31

[40]

웹사이트

学位論文審査の要旨(2009年度)

http://www2.lib.hoku[...]

[41]

뉴스

신품종 김 '해풍 1호' 수산과학원 품종 등록 / 전남대 연구팀 개발 김 종자 품종보호권 등록

http://www.yonhapnew[...]

yonhapnews / asiae

2015-06-27 / 2017-10-26

[42]

웹사이트

韓国のり、アジア地域標準に採択…世界初の海草類国際規格に選定

https://s.japanese.j[...]

中央日報

2017-07-19

[43]

웹사이트

"우리나라 김, 아시아 표준됐다"…세계 최초 해조류 국제규격

http://www.econovill[...]

2017-07-18

[44]

서적

韓国の海苔・中国の海苔

http://www.nori.or.j[...]

[45]

웹사이트

세종 48권, 12년 5월 4일 1번째 기사

http://sillok.histor[...]

[46]

웹사이트

효종 3권, 1년 3월 23일 1번째 기사

http://sillok.histor[...]

[47]

서적

광양시지

http://www.gwangyang[...]

2020-09-18

[48]

웹인용

먹는 김(苔) 누가 만들었을까

http://www.gnmaeil.c[...]

2023-04-12

[49]

웹인용

김 5장에 든 단백질, 달걀 한 개와 맞먹어 - 당신의 건강가이드 헬스조선

http://health.chosun[...]

2020-02-17

[50]

웹사이트

삼성서울병원 임상영양팀-무기질 탐구 요오드 어디까지 알고 계신가요?

http://www.samsungho[...]

[51]

뉴스

한국 김, 미국서 가장 많이 먹는다

http://www.koreatime[...]

미주한국일보

2014-03-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com