누각

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

누각은 주변 경관을 조망하고, 휴식과 연회, 종교 행사, 군사적 목적 등으로 사용된 다층 구조의 건축물을 의미한다. 중국에서 기원하여 한국, 일본 등 동아시아 각국에서 발전했으며, 초기에는 하늘과 통하는 곳으로 여겨지거나 세력 과시의 수단으로 활용되었다. 이후 도교의 영향으로 신선이 머무는 공간으로 인식되기도 했다. 한국에서는 삼국시대부터 각 왕조별로 독특한 양식의 누각이 건축되었으며, 조선시대에는 유교적 영향으로 소박하고 단아한 형태가 주를 이루었다. 누각은 전망, 휴식, 연회, 종교, 군사 등 다양한 용도로 사용되었으며, 관련 단어로는 마천루, 신기루, 공중누각, 사상누각 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 누각 - 악양루

악양루는 중국 후난성 악양시에 위치하며 동정호의 풍경을 감상할 수 있는 누각으로, 군사적 망루에서 유래하여 문인들의 시를 읊는 장소로 명성을 얻었으며, 범중엄의 《악양루기》로 문학적 가치를 높여 중국 건축사에서 중요한 위치를 차지한다. - 누각 - 등왕각

당나라 이원영이 653년에 처음 세운 등왕각은 왕발의 《등왕각서》로 유명하며, 파괴와 재건을 거쳐 1989년에 다시 지어져 현재 난창의 랜드마크로 사용된다. - 아시아의 건축 - 정자 (건축)

경치가 좋은 곳에 지어져 휴식과 조망을 제공하는 정자는 주나라 시대부터 건설되었으며, 시대에 따라 기능과 의미가 변화하며 풍류를 즐기는 공간으로 널리 활용된 건축물이다. - 동아시아의 문화 - 한자

한자는 3,000년 이상 사용된 동아시아의 표의 문자로, 갑골문에서 기원하여 다양한 서체로 발전했으며, 한자 문화권에서 각 지역의 언어와 문화에 영향을 미쳤다. - 동아시아의 문화 - 한문

한문은 고대 중국어 문법에 기반한 문어체로, 동아시아 각국에서 현지화되었으며, 한자의 특성상 해석이 다양할 수 있고, 외교 및 문화 교류를 통해 수용되어, 현대에는 학술 연구, 고전 문학 등에서 사용되며 동아시아 문화와 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

| 누각 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 문화어 | 루각 |

| 로마자 표기 | Rugak |

| 정의 | |

| 정의 | 누(樓)와 정(亭)을 아울러 이르는 말. |

| 특징 | 경치가 좋은 곳에 지어 풍류를 즐기거나 휴식을 취하는 데 쓰이는 건물. |

| 같이 보기 | |

| 관련 용어 | 정자 누대 |

2. 역사

최초의 누각으로 짐작되는 것은 상나라의 중옥(重屋)으로, 중옥은 하늘과 통하는 곳이라고 믿어졌다. 춘추 전국 시대에는 바깥은 나무로 짓고 안쪽은 흙으로 짓는 고대광실(高臺廣室)이 있었는데 이는 초기 형태의 누각이다. 전한 시대까지 제후들은 누대(樓臺, 대사, 臺榭)를 앞다투어 높게 지어 세력을 과시하였다. 하나라 걸왕은 요대(瑤臺)를, 상나라 주왕은 녹대(鹿臺)를, 주나라 문왕은 영대(靈臺)를 세웠다. 또 문왕은 몇 층으로 쌓아 올린 중루(重樓)에서 자신이 치세하는 국토와 적국을 바라보았다. 초나라의 장화대(章華臺)는 흙으로 다진 대 위에 목조 대와 이층짜리 목조 누각을 올린 건축물이었다. 누대는 주변을 조망할 수 있으면서, 연회를 벌이고, 활쏘기를 할 수 있는 곳으로, 바람이 잘 통하고 홍수에도 떠내려가지 않아 견고하였다.

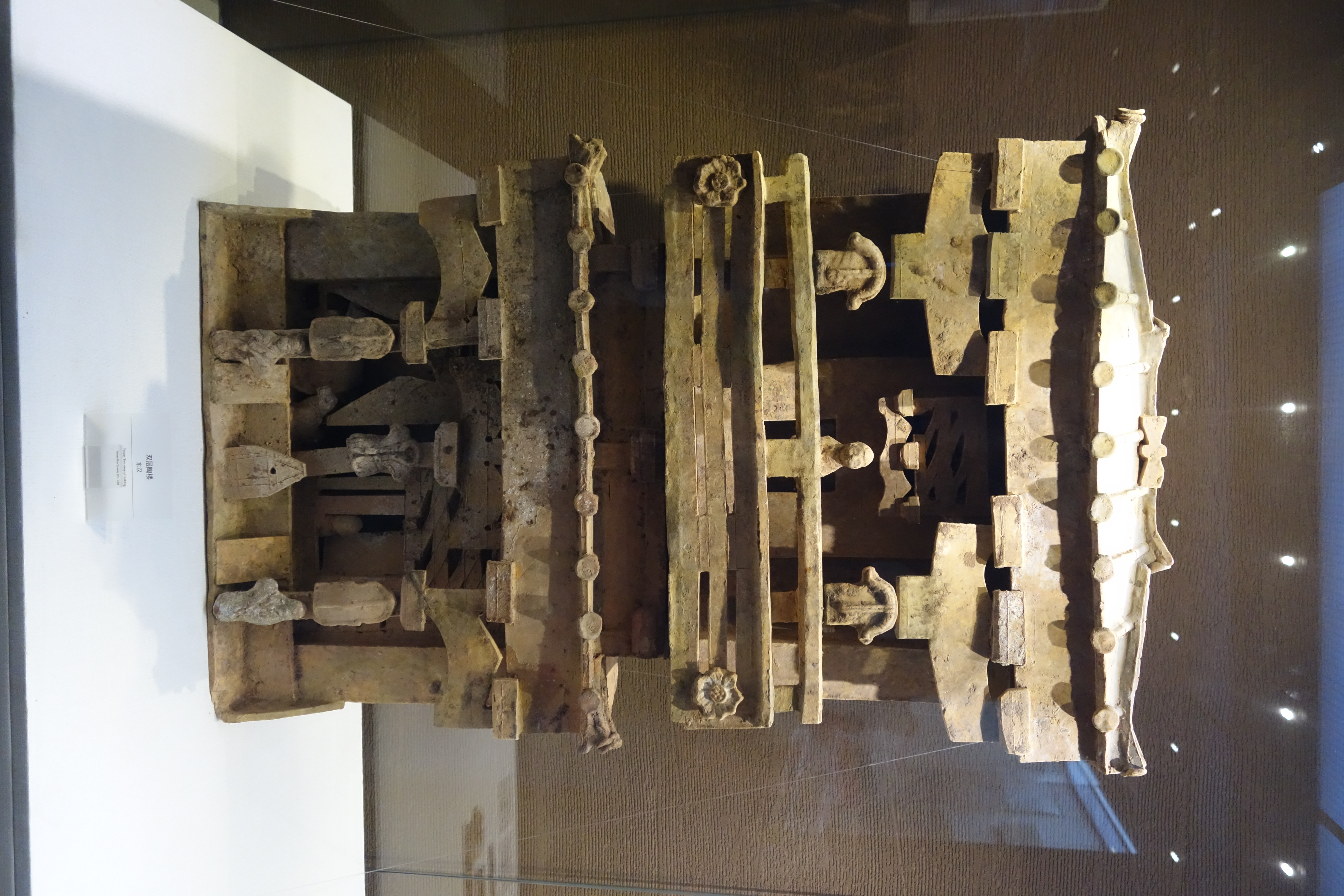

지금처럼 높게 짓는 누각은 한나라 때 도가가 발달하면서부터 등장하였다. 《사기》에 의하면 당시에는 신선들이 누각을 좋아한다고 믿었으며[2], 연나라와 제나라에도 사람이 신선이 되어 하늘에 올라 구름 위로 솟은 누각에서 영생할 수 있다는 믿음인 육체불사론이 있었다. 대표적으로 전한 무제는 신선이 누각에 산다고 한 공손경의 말을 믿고 통천대(通天臺), 신명대(神明臺), 정간루(井幹樓) 등 대와 누각을 짓게 하였다. 신선을 불러와 신선과 만나고, 무제가 영생할 수 있도록 하기 위함이었다. 이때 누각의 높이는 하늘에 닿을 수 있음을 상징하였다. 한나라 시대 고분에서 누각 모양의 부장품인 도루(陶樓)가 종종 발견된다. 도루는 2~3층에서 7층 정도로 만들어졌다. 도루가 망루, 창루, 희루, 수사 등 다양한 종류로 만들어졌음을 고려하면 누각은 당대에 익숙한 건축양식이었음을 추측할 수 있다. 당시 중국 북방에서는 흙벽과 함께 나무를 가로질러 층층이 쌓아 지었고, 남방에서는 건물 전체를 나무로 하여 지었을 것으로 짐작된다.

위진남북조 시대에는 경쟁적으로 누대를 짓는 풍조가 사라지고, 대신 실용적인 단층 건물을 지었다. 남조에서는 누각을 사찰에 딸린 정원에서나 많이 지었다. 당나라에 와서 누대를 군사적 목적과 풍경을 조망하기 위한 목적으로 짓기 시작하였다.

일본에서는 야요이 시대부터 굴립주건물(掘立柱建物) 형태의 망루가 존재하였던 것이 확인된다.[3] 이것은 제전(祭殿)으로도 쓰였다.[4] 아즈치모모야마 시대 이후 일본의 누각은 덴슈라는 독특한 형태로 발전하였다.[5]

2. 1. 한국

2. 1. 1. 삼국시대

고구려, 백제, 신라 삼국은 각기 독특한 누각 건축 양식을 발전시켰다. 고구려의 누각은 웅장하고 화려한 것이 특징이며, 백제의 누각은 섬세하고 우아한 아름다움을 추구하였다. 신라의 누각은 불교 문화의 영향을 받아 종교적인 색채가 강하게 나타난다.2. 1. 2. 고려시대

고려시대에는 불교가 융성하면서 사찰 건축이 활발하게 이루어졌고, 이와 함께 누각도 많이 지어졌다. 대표적인 고려시대 누각으로는 부석사 무량수전, 수덕사 대웅전 등이 있다. 고려시대 누각은 대체로 웅장하고 화려한 모습을 띠고 있으며, 지붕의 곡선미가 돋보인다.2. 1. 3. 조선시대

조선시대에는 유교 이념의 영향으로 소박하고 단아한 형태의 누각이 많이 지어졌다. 궁궐, 관아, 향교, 서원 등 다양한 곳에 누각이 건축되었으며, 주로 휴식과 연회를 위한 공간으로 사용되었다. 대표적인 조선시대 누각으로는 경복궁 경회루, 창덕궁 주합루, 수원 화성 방화수류정 등이 있다.2. 2. 중국

중국에서 최초의 누각으로 짐작되는 것은 상나라의 중옥(重屋)으로, 하늘과 통하는 곳이라고 믿어졌다. 춘추 전국 시대에는 바깥은 나무로 짓고 안쪽은 흙으로 짓는 고대광실(高臺廣室)이 있었는데 이는 초기 형태의 누각이다. 전한 시대까지 제후들은 누대(樓臺)를 앞다투어 높게 지어 세력을 과시하였다. 하나라 걸왕은 요대(瑤臺)를, 상나라 주왕은 녹대(鹿臺)를, 주나라 문왕은 영대(靈臺)를 세웠다. 초나라의 장화대(章華臺)는 흙으로 다진 대 위에 목조 대와 이층짜리 목조 누각을 올린 건축물이었다. 누대는 주변을 조망할 수 있으면서, 연회를 벌이고, 활쏘기를 할 수 있는 곳으로, 바람이 잘 통하고 홍수에도 떠내려가지 않아 견고하였다.지금처럼 높게 짓는 누각은 한나라 때 도가가 발달하면서부터 등장하였다. 《사기》에 의하면 당시에는 신선들이 누각을 좋아한다고 믿었으며[2], 전한 무제는 신선이 누각에 산다고 한 공손경의 말을 믿고 통천대(通天臺), 신명대(神明臺), 정간루(井幹樓) 등 대와 누각을 짓게 하였다. 이때 누각의 높이는 하늘에 닿을 수 있음을 상징하였다. 한나라 시대 고분에서 누각 모양의 부장품인 도루(陶樓)가 종종 발견된다. 도루는 망루, 창루, 희루, 수사 등 다양한 종류로 만들어졌음을 고려하면 누각은 당대에 익숙한 건축양식이었음을 추측할 수 있다. 당시 중국 북방에서는 흙벽과 함께 나무를 가로질러 층층이 쌓아 지었고, 남방에서는 건물 전체를 나무로 하여 지었을 것으로 짐작된다.

위진남북조 시대에는 경쟁적으로 누대를 짓는 풍조가 사라지고, 대신 실용적인 단층 건물을 지었다. 남조에서는 누각을 사찰에 딸린 정원에서나 많이 지었다. 당나라에 와서 누대를 군사적 목적과 풍경을 조망하기 위한 목적으로 짓기 시작하였다.

"루"(樓)는 중층 건물, "각"은 어전이나 망루 등 높은 곳에 있는 건물을 의미하며, 이들을 통칭하여 누각이라고 한다. 중국에서는 국가적인 대사업의 기념이나 정치적 시위의 목적으로 많은 누각이 하안, 임해에 건설되었다. 또한 성문에는 성루가 병설되는 것이 일반적이었기에, 이들 또한 귀중한 누각 유구로 볼 수 있다. 목조 건물로 가장 오래된 유구는 요나라 시대에 건립된 독락사 관음각(984년 건립, 톈진 시지저우 구)이다.

강가에 우뚝 솟은 대하고루는 많은 시인들에게 사랑받아 이백의 「황학루송맹호연지광릉」이나 최호(약 704년-754년)의 「황학루」 등 흥미로운 걸작들을 낳았다.

- 황학루 (후베이성 우한시)

- 등왕각 (장시성 난창시)

- 악양루 (후난성 악양시)

이상은 "강남 3대 누각"으로 불린다.

여기에 봉래각을 더하여 "중국 4대 누각"이라고 한다.

- 봉래각 (산둥성 옌타이시 펑라이 구)

- 진무각 (광시 좡족 자치구 위린 시 룽 현)

- 연우루 (저장성 자싱시)

- 진해루 (광둥성 광저우시)

- 월강루 (장쑤성 난징시)

성곽에 부속된 누각은 통칭하여 "성루"라고 불리며, 대부분은 방어 목적으로 성벽 위에 세워진다. 이러한 성루에는 다음과 같은 것들이 있다.

- 문루 - 성문 위에 구축된 것을 통칭

- 전루 - 궁시 또는 화기(火器)에 의한 사격을 위해 구축된 누각

- 망루 - 망루(物見櫓)를 의미한다. 전루를 겸하는 경우도 있다.

- 각루 - 각루(角櫓)를 의미한다.

- 고루 - 시보를 알리기 위해 사용된 누각으로, 난징시(南京市)의 고루가 유명하다.

- 종루 - 시보를 알리기 위한 누각.

2. 3. 일본

일본의 누각 건축은 야요이 시대의 망루(감시탑)에서 시작되었다고 할 수 있다. 그러나 일반적으로 중층 건축물은 거의 사용되지 않았고, 외관상 중층인 불탑도 1층에만 방을 설치하고 2층 이상은 지붕만 덮는 경우가 많았다. 귀족의 저택에서 볼 수 있는 신덴즈쿠리, 쇼인즈쿠리도 평면 건물을 전제로 한 양식이었다. 무로마치 시대 이후 선종의 융성과 함께 대륙풍의 누각 사찰, 다실이 출현한다. 중층 건축은 의장으로서 중요했을 뿐만 아니라, 조망이 좋은 고층부는 천하를 굽어보는 의도도 함께 가지고 있었다. 그 예로 교토의 금각(1398년 축조, 1955년 재건), 은각(1489년 축조, 현존)이 있다.

한편, 16세기 후반에는 군사적 필요성 및 센고쿠 다이묘의 일원 지배 강화로 인해 망루를 기원으로 하는 "덴슈"(천수각)가 등장하여 성곽 건축의 상징으로 일세를 풍미하게 된다.

다른 한편, 사찰에서의 누각 건축도 일본 특유의 발전을 보여 서본원사의 비운각 등 뛰어난 목조 누각이 나타나게 된다.

근세에 이르러 도시의 여관 (여관)에서는 토지 유효 이용의 목적으로 2층에 객실을 설치하는 곳이 많아진다. 메이지 유신을 맞이하자 아사쿠사 료운카쿠 (아사쿠사 12층) 등 벽돌 구조의 건물이 나타난다.

'''금각'''(사슴원사), '''은각'''(지쇼지), '''비운각'''(니시혼간지)을 "교토의 삼각"이라고 한다. 여기에 '''톤코카쿠'''(돈코카쿠, 호슌인〈다이토쿠지탑두〉)을 더하여 "교토의 사각", 더 나아가 '''덴에카쿠'''(도후쿠지)를 더하여 "교토의 오각"이라고 한다.

그 외에, 기온각(1928년 축조, 다이운인)이 있다.

- 청추각(ちょうしゅうかく) (1623년 건축, 가나가와현요코하마시산케이엔)

- 원사루(えんしろう) (1817년 건축, 오이타현히타시간기엔)

- 서봉루(せいほうろう) 헤이안쿄다이리에 있던 4개의 누각 중 하나. 모리 진야에 있는 찻집 (1837년경 건축, 오이타현쿠스마치)

- 금운각(きんうんかく) (1885년 건축, 야마구치현이와쿠니시킷코 신사)

- 연어각(えんぎょかく) (1973년 재건, 와카야마현와카야마시와카야마성 니시노마루 단풍 계곡 정원)

- 사기루(しぎろう) (에도 시대 후기~다이쇼 시대에 나가노현나가노시에 있던 요정)

3. 용도 및 기능

누각은 자연이 아름다운 곳에, 또는 풍류를 즐기기 위해 세웠다. 궁궐에서 누각은 단독으로 배치되는 건물이나 궁성의 문루로 지어졌다. 중국 정원(원림), 별서 등 정원에서 누각은 잔치를 베풀고 경치를 감상할 수 있도록 하는 공간이었다. 이때 비록 누각은 인공으로 만든 정원에 두었지만, 정원은 그곳이 자연인지 인공인지 구별하기 어렵게 자연에 동화되도록 만드는 공간이었기에 누각에서 바라보는 경관은 자연 그 자체와 같았다. 정원의 연못가에는 누각을 정자와 함께 여러 채 짓기도 하였다.

사찰에서는 누각을 문루이자 불교 행사의 공간으로 사용하였다. 간혹 신분 높은 사람들이 풍경을 바라보는 데에도 쓰였던 것으로 짐작된다. 특별히 산사에서는 안마당에 불전, 승방, 강당, 누각 등 네 동의 건물만 두는 배치를 한 경우가 많았다. 누각은 안마당과 같은 높이, 또는 조금 높은 높이로 지어 올렸고, 양 옆으로 다른 행각을 지어 연결시켰으나 17세기부터는 누각만 단독으로 짓는 경우가 많았다. 산사의 안마당에 누각을 갖춘 결과, 산사로 올라올 때 높은 누각과 마주침으로써 얻는 공간감이 생겨났다.

3. 1. 전망

누각은 자연이 아름다운 곳이나 풍류를 즐기기 위해 세워졌다. 중국 정원(원림)과 같은 정원에서 누각은 잔치를 베풀고 경치를 감상할 수 있는 공간이었다. 정원은 자연과 인공의 구별이 어렵도록 자연에 동화되게 만들었기 때문에, 누각에서 바라보는 경관은 자연 그 자체와 같았다.사찰에서 누각은 문루이자 불교 행사의 공간으로 사용되었으며, 높은 사람들이 풍경을 바라보는 데에도 쓰였던 것으로 짐작된다. 특히 산사에서는 안마당에 불전, 승방, 강당, 누각 등 네 동의 건물만 두는 배치를 하는 경우가 많았다.

3. 2. 휴식 및 연회

누각은 자연이 아름다운 곳이나 풍류를 즐기기 위해 세워졌다. 중국 정원(원림)을 비롯한 정원에서 누각은 잔치를 베풀고 경치를 감상하는 공간이었다. 왕족, 귀족, 관리, 문인 등이 모여 연회를 열고 시를 짓고 풍류를 즐기는 장소로 사용되었다. 비록 인공으로 만든 정원에 누각을 두었지만, 정원은 자연에 동화되도록 만들어졌기 때문에 누각에서 바라보는 경관은 자연 그 자체와 같았다. 정원의 연못가에는 누각을 정자와 함께 여러 채 짓기도 하였다.3. 3. 종교

사찰에서는 누각을 문루 또는 법회, 강설 등의 종교 행사 공간으로 사용하였다. 누각은 불교의 상징적인 건축물로, 불교 신앙의 중심지 역할을 하였다. 간혹 신분 높은 사람들이 풍경을 바라보는 데에도 쓰였던 것으로 짐작된다. 특별히 산사에서는 안마당에 불전, 승방, 강당, 누각 등 네 동의 건물만 두는 배치를 한 경우가 많았다. 누각은 안마당과 같은 높이, 또는 조금 높은 높이로 지어 올렸고, 양 옆으로 다른 행각을 지어 연결시켰으나 17세기부터는 누각만 단독으로 짓는 경우가 많았다. 산사의 안마당에 누각을 갖춘 결과, 산사로 올라올 때 높은 누각과 마주침으로써 얻는 공간감이 생겨났다.3. 4. 군사

성곽에서 누각은 망루, 전루 등으로 활용되어 적의 동태를 감시하고 방어하는 군사적 목적으로 사용되었다. 성곽에 부속된 누각은 통칭 "성루"라고 불리며, 대부분은 방어 목적으로 성벽 위에 세워진다. 여기에는 문루, 전루, 망루, 각루, 고루, 종루 등이 있다. 궁시 또는 화기를 이용한 사격을 위해 구축된 누각은 전루라고 불렸으며, 망루는 적을 감시하는 목적으로 사용되었고, 전루의 기능을 겸하기도 하였다.덴슈(천수각)는 일본 성곽 건축의 핵심 요소로, 군사적 방어 기능과 함께 권력자의 위엄을 과시하는 상징적인 역할을 하였다.

4. 한국의 누각

4. 1. 건축적 특징

4. 2. 지역별 누각

4. 2. 1. 서울

아무것도 출력할 내용이 없습니다. (요약 및 원본 소스에 내용 없음)4. 2. 2. 경기도

(내용 없음)4. 2. 3. 강원도

(소스와 요약 내용이 제공되지 않았으므로, 내용을 생성할 수 없습니다.)4. 2. 4. 충청도

요약(summary)과 원본 소스(source)에 해당하는 내용이 없습니다. 내용을 제공해주시면 위키텍스트로 작성해 드리겠습니다.4. 2. 5. 전라도

요약(summary)과 원본 소스(source)의 내용이 없습니다. 내용을 입력해 주시면 위키텍스트를 작성해 드리겠습니다.4. 2. 6. 경상도

경상도 지역에는 현존하는 누각이 거의 없는 것으로 보인다.5. 관련 단어

- 마천루: 하늘을 긁는 누각이라는 뜻으로, 높이 200m 이상 또는 50층 이상인 건축물을 말한다. 하늘에 닿을 듯이 높은 건물을 의미하며, 초고층 빌딩을 속되게 이르는 말이기도 하다.

- 신기루: 신(蜃)이 기운을 토하여 만든 누각이라는 뜻으로, 빛이 밀도가 다른 공기층을 통과하면서 굴절하여 허상을 만드는 현상이다.

- 공중누각: 실현 불가능한 일이나 헛된 것을 비유하는 말이다. 또는 신기루를 뜻한다.

- 사상누각: 겉보기에는 훌륭하지만, 기초가 튼튼하지 않아 곧 무너질 것을 비유하는 말이다. 신약성서 ( 산상수훈, 마태오 7:26)에서 유래하였다.

- 기루걸각: 아름다운 누각과 뛰어난 정자를 의미한다.

참조

[1]

웹인용

누정(樓亭)

https://library.krih[...]

국토연구원

2012-07-16

[2]

서적

한국의 정원

서교출판사

[3]

서적

考古学の基礎知識

角川学芸出版

[4]

웹인용

왜(倭)에 군주가 없는 틈을 타 비미호(卑彌呼)가 왕위에 오름

http://contents.nahf[...]

동북아역사재단

2020-11-29

[5]

웹인용

現存天守閣のある12城

http://gauss.ninja-w[...]

2020-11-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com