도원향

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

도원향은 중국의 고전 문학 작품인 도연명의 '도화원기'에 묘사된 이상향으로, 현실의 고통에서 벗어나 평화로운 삶을 누리는 곳을 의미한다. 이 작품은 동진 시대의 혼란스러운 사회상을 배경으로, 한 어부가 우연히 복숭아꽃이 만발한 곳에서 이상적인 마을을 발견하는 내용을 담고 있다. 도원향은 이후 문학, 예술, 대중문화에 큰 영향을 미쳤으며, '세상 밖의 도원'이라는 표현은 아름다운 자연을 비유하는 사자성어로 사용되기도 한다. 또한, 도원향은 현실 도피, 엘리트주의, 남성 중심적 시각 등 비판적인 시각으로도 해석될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국 소설 - 아Q정전

루쉰의 소설 아Q정전은 신해혁명 시기 이름 없는 날품팔이 아Q의 삶과 정신승리법을 통해 중국 사회의 병폐를 풍자하며, '아Q 정신'이라는 용어를 유행시키고 중국인의 국민성을 비판하는 루쉰의 대표작으로 평가받는다. - 중국 소설 - 일지매

일지매는 명나라 소설에서 시작되어 조선 시대에 여러 이야기로 바뀐 가상의 의적으로, 탐관오리의 재물을 훔쳐 백성을 돕고 매화 가지를 남기는 인물이며, 긍정적/비판적 시각이 공존하며 다양한 매체에서 재해석되었다. - 이상향 - 샹그릴라

샹그릴라는 티베트어에서 유래된 가상의 낙원으로, 소설 《잃어버린 지평선》에 등장하며, 외부와 단절된 지상 낙원, 이상향을 상징하고, 히말라야, 중국 윈난성 등 여러 지역이 실제 모델로 거론되며, 대중문화 속에서 신비로운 낙원의 대명사로 널리 알려져 있다. - 이상향 - 국가 (플라톤)

플라톤의 『국가』는 정의로운 사회를 구현하기 위해 생산자, 수호자, 철인 통치자로 구성된 삼분된 계급 사회를 제시하며, 철학자 왕의 통치를 통해 정의를 실현하는 방안을 탐구한다.

| 도원향 |

|---|

2. 문학적 기원 및 줄거리

조선 후기 작품으로 추정되는 작자 미상의 고전소설에는 오미인(五美人)이라고도 알려져 있는데 이 작품은 다섯 명의 미인이 각기 적극적으로 결혼할 상대를 찾는 이야기를 주된 내용으로 하고 있다.

'''도원향 줄거리'''

'''도원향'''(桃源鄕)은 중국의 진나라 시대에 도연명이 지은 도화원기에 나오는 이상향이다.|도원향(桃源鄕)은 중국 진나라 시대에 도연명이 지은 도화원기에 나오는 이상향이다.중국어

중국 각 지역마다 전해지는 이야기는 다르지만, 대체적인 줄거리는 다음과 같다.

어느 날, 산속을 헤매던 남자가 자기도 모르는 사이에 '낙원'으로 들어갔다. 그곳에는 풍요로운 논밭이 이어져 있고 사람들은 평화로운 나날을 보내고 있었다. 며칠 간 머물다가 남자는 다시 집으로 돌아갔다. 그리고 다시 이곳에 오려고 하지만 낙원은 두 번 다시 모습을 보이지 않았다.

흔히 세상일의 덧없음을 이야기할 때 예로 드는 『한단지몽』(邯鄲之夢)도 주막에서 밥이 끓는 잠깐 사이에 꿈속에서 영화를 누리며 파란만장한 50년 동안의 인생을 경험한다는 이야기인데 여기서도 시간은 늘어났다 줄어들었다 한다.

즉 '낙원'이나 '선계'는 속세와 시간의 흐름이 전혀 다르다. 이런 이야기는 민간전승이나 옛날이야기에서도 흔히 찾아볼 수 있다. 말하자면 신들이나 선인들의 시간은 일반 사람들의 시간과 다르다고 볼 수 있다. 신들은 물론이고 원래는 인간이었던 선인 또한 소위 '불로불사(不老不死)'로 죽음을 초월한 존재들이다. 죽음이 없는 사람들에게 시간은 별다른 의미를 가지지 않는다. '인생 50년'이라고 서둘러서 살아갈 필요가 없기 때문이다.

그러나 그들도 나이를 먹기는 한다. 다만 일반 사람들에 비해서 시간의 흐름이 엄청나게 느리다. 그러므로 우연하게 신선 세계의 '시간'속에 있었던 인간은 다시 원래 세계로 돌아왔을 때 참외가 돌이 되어버린다든지 자신의 마을이 폐허가 되어 있는 것처럼 시간 경과의 엇갈림을 당하게 된다. '다른 세계(異界)'를 본 인간은 그 보복이라고도 생각할 수 있는 씁쓸한 경험을 하게 되는 것이다.[16]

2. 1. 도화원기

도연명의 작품 『도화원기』에서 유래되었다. 도원향 재방문은 불가능하며, 서민이나 관청의 세속적인 목적이든, 현자의 고상한 목적이든, 목적을 가지고 추구해서는 도달할 수 없는 곳으로 여겨진다(일상생활을 중시하는 관점 때문에 이상향에 갈 수 있다는 미신을 부정하고 있다)[6]。창작된 지 약 1600년이 지난 현재에도 『도화원기』가 감상되는 것은 이미 사람들의 마음속에 있는 존재를 시적으로 구상화한 것이 도원향이기 때문이다. 이미 알고 있는 것이기 때문에 지상의 어딘가가 아니라 영혼의 깊숙한 곳에 존재한다. 도원향에 어부가 재방문하지 못하고 유자기가 방문하지 못했던 것은 마음 밖에서 구했기 때문이며, 찾으려 하면 오히려 찾을 수 없다는 것이다[7]。

도연명 연구자인 이토 나오야는 다음과 같이 말하고 있다. 토마스 모어의 사상서인 『유토피아』에 기원하는 유토피아 사상의 근본에는 이상 사회를 실현하려는 주체적인 의지가 있다. 이 책에서는 유토피아에 머물렀던 경험이 있는 인물이 모어에게 현지의 모습을 소개하는 설정으로 되어 있다. 유토피아는 멀리 떨어진 섬나라로 설정되어 있지만, 전혀 도달 불가능한 몽환이 아니라, 지리나 사회 제도의 의미에서 충분히 도달 가능한 것으로 묘사되어 있으며, 그 위에 유토피아 사람들의 풍속이나 법률 등의 성립 근거의 합리성에 의문을 제기하고 있다. 모어의 유토피아는 "몽상향이 아니라, 평범한 사람들이 노력하여 건설한 사회주의국가"인 것이다[8]。

도연명이 살았던 시대는 이민족의 정복 왕조가 잇따라 나타나 중국 북부를 지배하고 한족은 이민족에게 정복당한 시대였다. 한족은 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되어도 비참한 생활을 했다. 노역에서 남쪽으로 도망친 한족들은 동진이라는 나라를 건국했지만 동진도 이민족의 침략에 시달렸다. 이민족의 정복에서 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족의 심리에서 도연명의 도원향이라는 작품이 만들어지게 되었다. 도연명은 유토피아만을 꿈꾼 예술가가 아니었다. 그가 살았던 난세에서 이 산속의 유토피아는 매우 현실적인 이미지를 가지고 있었다[9]。

한편 도원향은 "이상 사회의 실현을 포기한다"는 이념을 보여준다. 중국 역사상 유례없는 혼란기 속에서 사람들은 고뇌와 비극으로 가득 찬 현실에서 도피하려 했고, 문단에서는 유선시(신선향에서 노는 시)가 나타났다. 그러나 도연명의 작품은, 소재는 유선시와 비슷하지만, 사상이 본질적으로 다르다고 여겨진다[10]。도연명은 신선향의 실존을 결코 믿지 않고 부정했으며, 일상생활을 존중했다. 동시에, 사물을 통해 신화 세계를 자유롭게 비상하고, 신선의 경지에 이르렀다[11]。

서양의 유토피아 사상은 비참한 관리 사회를 낳아 멸망했다. 또한 동양도 2천 년 이상 전에, 한비자의 사상에 의해 나타난 진 제국의 전제 지배와 그 붕괴로 인해, 비슷한 길을 걸었다. 반면, 『도화원기』의 묘사는 "노자"를 밟으면서도, 유토피아의 말로를 상징하고 있다. 즉, 지상에 유토피아를 만들려는 열정이 낳는 참극을 표현하고 있다. 하지만 재앙에서 벗어난 선조는, 방황 끝에 도달한 땅이 있었다. 즉, 유토피아의 붕괴 후에 모습을 드러내는 것이 도원향이다[12]。대조적인 양자는 가져오는 결과도 반대가 된다. 즉, 주체적이고 적극적인 유토피아 사상은, 그 목표와는 정반대의 큰 재앙을 낳는다. 소극적인 도원향은, 현실에는 아무런 힘도 가질 수 없지만, 인간의 정신에 큰 위안을 줄 수 있다[13]。이토 나오야는 영화 『센과 치히로의 행방불명』 주제가의 가사 "바다의 저편에는 더 이상 찾지 않아. 빛나는 것은 언제나 여기에, 내 안에 발견되었으니까"를 『도화원기』의 좋은 주석으로 인용하고 있다[14]。

2. 2. 관련 설화

도연명의 작품 『도화원기』에서 유래되었다. 도원향에 다시 방문하는 것은 불가능하며, 서민이나 관청의 세속적인 목적이든, 현자의 고상한 목적이든, 목적을 가지고 추구해서는 도달할 수 없는 곳으로 여겨진다.[6]창작된 지 약 1600년이 지난 현재에도 『도화원기』가 감상되는 것은 이미 사람들의 마음속에 있는 존재를 시적으로 구상화한 것이 도원향이기 때문이다. 이미 알고 있는 것이기 때문에 지상의 어딘가가 아니라 영혼의 깊숙한 곳에 존재한다. 도원향에 어부가 다시 방문하지 못하고 유자기가 방문하지 못했던 것은 마음 밖에서 구했기 때문이며, 찾으려 하면 오히려 찾을 수 없다는 것이다.[7]

이 이야기는 후에 도교의 사상과 전승과 결합되었고, 특히 선인 사상과 결합되었다. 산에서 길을 잃고 선인을 만난다는 종류의 전설이나, 선인이 되기 위해 먹는 영력이 있는 복숭아 열매, 서왕모 전설의 불로불사의 선도 등과의 관련에서 복숭아 숲의 깊숙한 곳에 있는 도원향은 선인이 사는 곳으로 간주되게 되었다.

그러나 북송의 소식은 "만약 선향이라면 어찌 닭을 잡아 어부들을 대접하는가?"라고 말했다. 당나라 시대의 이백 등은 도원향을 선향이라고 생각했던 듯하지만, 송나라의 소식, 왕안석은 어디까지나 착취나 전란이 없는 인간의 세계라고 생각했던 듯하다.

조선 후기의 작품으로 추정되는 작자 미상의 고전소설에는 오미인(五美人)이라고도 알려져 있는데 이 작품은 다섯 명의 미인이 각기 적극적으로 결혼할 상대를 찾는 이야기를 주된 내용으로 하고 있다.

'''도원향 줄거리'''

중국에 지역마다 전해지는 이야기는 다르지만 대체적인 줄거리는 산속을 헤매던 남자가 자기도 모르는 사이에 '낙원'으로 들어갔다는 것이다. 그곳에는 풍요로운 논밭이 이어져 있고 사람들은 평화로운 나날을 보내고 있었다. 며칠 간 머물다가 남자는 다시 집으로 돌아갔다. 그리고 다시 이곳에 오려고 하지만 낙원은 두 번 다시 모습을 보이지 않았다. 이렇게 '낙원'은 신비에 싸인 별천지로 도연명이 쓴 『도화원기』에 나오는 이야기이다.

'''도화원기 줄거리'''

'''기타 줄거리'''

"도원향"은 정치적 불안정과 국가 분열의 시대에 쓰여졌으며, 이야기 속 배경은 진나라의 태원 시기이다. "도원향"은 한 어부가 복숭아 꽃으로 가득한 숲 속 강에서 우연히 배를 타고 가다가, 땅조차 복숭아 꽃잎으로 덮인 곳을 발견하는 내용을 담고 있다. 강(혹은 몇몇 번역본에서는 샘)의 끝에 다다르자, 그 근원은 동굴이었다. 처음에는 좁았지만, 그는 간신히 통과할 수 있었고, 그 통로는 결국 모든 연령대의 동물과 사람들이 있는 마을로 이어졌다.

마을 사람들은 그를 보고 놀랐지만 친절하고 다정했다. 그들은 그들의 조상들이 진나라의 내란 동안 이곳으로 피신했으며, 그 이후로 그들은 이곳을 떠난 적도 없고 외부 세계와 접촉한 적도 없다고 설명했다. 결과적으로, 그들은 이후 정권 변화에 대해 아무것도 듣지 못했지만, 행복하고 자급자족하며 살고 있었다. 어부는 친절한 마을 사람들의 따뜻한 환대를 받았고 일주일 넘게 머물렀다. 떠날 때, 그는 이 경험을 세상에 알리는 것은 가치 없는 일이라는 말을 들었다. 그러나 그는 나가는 길에 표시를 해두었고, 나중에 이 이상적인 낙원의 존재를 다른 사람들에게 알렸지만, 그들은 그곳을 찾으려 여러 번 시도했으나 실패했다.

흔히 세상일의 덧없음을 이야기할 때 예로 드는 『한단지몽』(邯鄲之夢)도 주막에서 밥이 끓는 잠깐 사이에 꿈속에서 영화를 누리며 파란만장한 50년 동안의 인생을 경험한다는 이야기인데 여기서도 시간은 늘어났다 줄어들었다 한다.

즉 '낙원'이나 '선계'는 속세와 시간의 흐름이 전혀 다르다. 이런 이야기는 민간전승이나 옛날이야기에서도 흔히 찾아볼 수 있다. 말하자면 신들이나 선인들의 시간은 일반 사람들의 시간과 다르다고 볼 수 있다. 신들은 물론이고 원래는 인간이었던 선인 또한 소위 '불로불사(不老不死)'로 죽음을 초월한 존재들이다. 죽음이 없는 사람들에게 시간은 별다른 의미를 가지지 않는다. '인생 50년'이라고 서둘러서 살아갈 필요가 없기 때문이다.

그러나 그들도 나이를 먹기는 한다. 다만 일반 사람들에 비해서 시간의 흐름이 엄청나게 느리다. 그러므로 우연하게 신선 세계의 '시간'속에 있었던 인간은 다시 원래 세계로 돌아왔을 때 참외가 돌이 되어버린다든지 자신의 마을이 폐허가 되어 있는 것처럼 시간 경과의 엇갈림을 당하게 된다. '다른 세계(異界)'를 본 인간은 그 보복이라고도 생각할 수 있는 씁쓸한 경험을 하게 되는 것이다.[16]

3. 사상적 배경

도연명의 『도화원기』에 나타난 이상향인 도원향은, 그가 살았던 혼란한 시대적 배경에서 비롯되었다. 도연명 사후에도 도원향 이야기는 계속 회자되며 여러 설화가 만들어졌다.[16]

『도화원기』에서 도연명은 순수한 형태의 낙원을 지향했다. '개나 닭의 울음소리가 들려오는 뜰', '백발 노인과 어린아이들이 즐겁게 노는 광경' 등은 농촌의 여유와 풍요를 상징한다. 또한, 마을에 지도자나 권력자가 보이지 않는 것은 민주적인 공동체의 모습을 보여준다. 도연명은 도시와 대비되는 '반(反)도시'의 이념을 제시한 것으로 보인다.[16]

이러한 '반도시' 사상은 중국의 전통적인 '은일(隱逸)' 사상과 연결된다. 은일 사상은 자신의 뜻을 지키기 위해 관직에 나아가지 않는 자세를 말한다. 당시 중국 지식인들은 관료가 되는 것이 유일한 출세길이었지만, 권력자와 뜻이 맞지 않으면 벼슬을 거부하고 시골이나 산속에 은거하며 자신의 의지를 드러냈다. 죽림칠현은 정치적 혼란을 피해 은거한 대표적인 지식인들이다.[16] 그러나 이들은 종교적 이유로 속세를 떠난 '은자'와는 달리, 권력으로 복귀할 기회를 엿보는 '은사'였다.[16]

이 이야기는 훗날 도교 사상과 결합하여, 특히 선인 사상과 융합되었다. 복숭아 숲 깊숙한 곳에 있는 도원향은 신선이 사는 곳으로 여겨지게 되었다.[16] 그러나 북송의 소식은 도원향이 신선향이라면 어부에게 닭을 잡아 대접할 리 없다며 의문을 제기했다. 당나라 시대의 이백 등은 도원향을 신선향으로 보았지만, 송나라의 소식, 왕안석은 착취와 전란이 없는 인간 세계로 생각했다.[16]

3. 1. 시대적 배경

도연명이 살던 시대는 북위와 같은 이민족들의 정복 왕조가 나타나 중국을 오랫동안 지배하던 시기였다. 북쪽의 한족들은 이미 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되어 변변치 못한 삶을 살았고, 남쪽으로 도망친 한족들은 동진을 건국했지만, 동진마저도 이민족의 침략으로 혼란스러운 전쟁이 되풀이되었다. 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족들의 심리 속에서 도원향이라는 유토피아가 나타난 것이다. 즉, 도연명은 단순히 낙원을 꿈꾸기만 한 것이 아니라, 그가 살았던 어지러운 시대적 배경 속에서 산속 낙원의 이미지가 매우 현실적으로 다가왔던 것이다.[9]도연명은 동진에서 전란과 극심한 정치적 혼란이 되풀이되는 시대에 살았다. 당시에는 그러한 전란을 피해 인적이 없는 산악 지대로 피난하는 사람들, 소위 유민(流民)이 적지 않았다. 이민족의 침략이 거듭되면서 많은 한족들은 노역을 피해 피난했다. 그들은 산속 깊숙한 곳으로 들어가 적당한 장소를 발견하면 그 주위에 흙으로 담을 쌓고 완전히 묻혀 살았다. 이러한 공동체를 '장(場)'이라고 불렀다. 이는 진나라가 멸망할 때 전란을 피해 산속에 '낙원'을 만들었던 『도화원기』의 마을 사람들을 연상시키는 모습이었다.[16]

그러나 현실의 장(場)은 이상과는 달리 붕괴되었다. 그 이유는 도시 생활에서 이루어졌던 인간의 상하관계를 그대로 공동체로 가져갔다는 점, 경우에 따라서는 반란군이 될 수도 있는 집단이었기 때문에 권력자들이 무력으로 귀순 공작을 진행시켰다는 점, 그리고 가장 큰 이유는 그들이 자발적인 의지로 산속에서 살았던 것이 아니라는 점이었다.[16]

讀山海經중국어 제1 에서는 다음과 같이 말한다.

도연명 연구자인 이토 나오야는 토마스 모어의 『유토피아』와 도원향을 비교하며, 유토피아 사상의 근본에는 이상 사회를 실현하려는 주체적인 의지가 있는 반면, 도원향은 이상 사회의 실현을 포기하는 이념을 보여준다고 말한다. 그는 도원향이 현실에는 아무런 힘을 가질 수 없지만, 인간의 정신에 큰 위안을 줄 수 있다고 평가했다.[13][14]

3. 2. 도연명의 사상

도연명은 동진에서 전란과 극심한 정치적 혼란이 되풀이되던 시대에 살았다. 당시 전란을 피해 인적 없는 산악지대로 피난하는 사람들, 소위 유민이 적지 않았다. 이민족의 침략이 거듭되면서 많은 한족들은 노역을 피해 피난했다. 그들은 산속 깊숙한 곳에 적당한 장소를 발견하면 흙으로 담을 쌓고 সম্পূর্ণরূপে 묻혔는데, 이러한 공동체를 '장(場)'이라고 불렀다.[16] 이는 진나라가 멸망할 때 전란을 피해 산속에 '낙원'을 만들었던 『도화원기』의 마을 사람들을 연상시킨다.『도화원기』에서 보이는 도연명의 사상적 입장은, 이러한 정세를 바탕으로 하면서도 보다 순수한 형태의 '낙원'을 지향했다. '여기저기에 있는 뜰 안에서 개나 닭의 울음소리가 들려온다' 또는 '백발이 성성한 노인이나 머리를 땋아내린 아이들'이 즐겁고도 한가롭게 놀고 있는 광경은 농촌의 여유와 풍요를 상징한다.[16]

이 글에서 주목할 점은 어부가 마을에 들어갔을 때 그를 응대한 사람은 일반적인 마을 사람들뿐이었고, 지도자나 권력자는 보이지 않았다는 사실이다. 이는 매우 민주적인 공동체의 모습으로, 도연명이 유민들의 공동체인 '오'에 대해 커다란 가능성을 느꼈을지도 모른다는 것을 시사한다. 그것은 마을과 대비되는 시골, 도시와 대비되는 '반(反)도시'의 이념이다.[16]

그러나 현실의 장(場)은 이상과 달리 괴멸의 길을 걸었다. 도시 생활의 인간 상하관계를 그대로 가져갔다는 점, 반란군이 될 수도 있는 집단이었기에 권력자들이 위협을 느껴 무력으로 귀순 공작을 진행했다는 점, 그리고 자발적인 의지로 산 속에 살았던 것이 아니라는 점 등이 그 이유였다.[16] 결국 아름다운 '이상향'이 될 수도 있었던 공동체는 붕괴되었고, 도연명의 꿈은 허사로 돌아갔다.[16]

도연명의 『도화원기』에 표현된 '반도시(反都市)' 사상은 중국의 전통적인 '은일(隱逸)'사상과 관련이 있다. 은일사상은 '자신의 뜻이나 생활 방식을 굳게 지켜 관료가 되지 않는다'는 자세를 의미한다.[16]

당시 중국 지식인들은 관료가 되는 것만이 재능을 발휘할 수 있는 유일한 길이었다. 자신의 사상이나 이상이 권력자와 맞지 않으면 관료가 되는 것을 거부하거나 사임했는데, 이는 권력자에 대한 명백한 반항이었다. 처벌을 두려워한 그들은 시골이나 산속에 '은거'하며 의지를 드러냈다.[16]

'죽림칠현(竹林七賢)'은 위(魏), 진(晋)나라 시대(3세기 후반)에 정치적 혼란을 피해 대나무 숲에 모여 논의를 벌였던 일곱 명의 지식인을 일컫는 말이다. 완적(阮籍, 210~263)과 산도(山濤, 205~283) 등이 중심인물이었다.[16] 칠현은 정치적 혼란이 싫어 '은사(隱士)'가 되었고, 후대 사람들로부터 청렴결백하다는 높은 평가를 받았다.[16]

그러나 '은사'는 종교적 동기에서 속세를 버리고 수행하는 '은자(隱者)'와는 달리, 권력으로 복귀할 기회를 노리고 있었다. 뜻이 위정자에게 인정되어 이상이 받아들여지는 정치 형태가 마련되면 언제든 돌아갈 준비가 되어 있었다.[16] 이런 풍조 속에서 '현자'임을 드러내기 위해 겉으로만 은거하는 사람도 나타났고, 위정자도 자신의 정치적 관용을 강조하기 위해 은사들을 후대하는 경우가 있었다.[16]

'무릉도원'에는 이처럼 커다란 사상이 담겨 있다. 이 작품의 배경 연구는 중국의 사상사, 종교사, 민속사(民俗史)를 이해하는 길이기도 하다.[16] 도연명의 이상향은 친근하지만 인간은 아직 그곳에 이르지 못했다. 그럼에도 그의 이상향은 많은 사람들의 상상력을 불러일으키며 여전히 매력적인 존재로 남아 있다.[16]

도연명의 『도화원기』에서 유래한 도원향은 재방문이 불가능하며, 세속적인 목적이든 고상한 목적이든, 목적을 가지고 추구해서는 도달할 수 없는 곳으로 여겨진다. 이는 일상생활을 중시하는 관점 때문에 이상향에 갈 수 있다는 미신을 부정하는 것이다.[6]

『도화원기』는 약 1600년이 지난 지금도 사람들의 마음속에 있는 존재를 시적으로 구상화했기에 감상된다. 지상이 아닌 영혼 깊숙한 곳에 존재하기 때문이다. 어부와 유자기가 도원향에 재방문하지 못한 것은 마음 밖에서 구했기 때문이며, 찾으려 하면 오히려 찾을 수 없다는 것이다.[7]

도연명 연구자 이토 나오야는 토마스 모어의 『유토피아』와 도원향을 비교한다. 유토피아 사상은 이상 사회를 실현하려는 주체적인 의지를 담고 있으며, 멀리 떨어진 섬나라를 배경으로 하지만 도달 불가능한 몽환이 아닌, 지리나 사회 제도 면에서 충분히 도달 가능한 곳으로 묘사된다. 모어의 유토피아는 "몽상향이 아니라, 평범한 사람들이 노력하여 건설한 사회주의국가"이다.[8] 도연명이 살았던 시대는 이민족 정복 왕조가 중국 북부를 지배하고 한족은 이민족에게 정복당한 시대였다. 노역에서 남쪽으로 도망친 한족들은 동진을 건국했지만, 동진 역시 이민족 침략에 시달렸다. 이러한 상황에서 도연명의 도원향은 탄생했다. 도연명은 유토피아만을 꿈꾼 예술가가 아니라, 난세 속에서 산속 유토피아라는 현실적인 이미지를 그린 것이다.[9]

도원향은 "이상 사회의 실현을 포기한다"는 이념을 보여준다. 혼란기 속에서 사람들은 현실에서 도피하려 했고, 문단에서는 유선시(신선향에서 노는 시)가 나타났다. 그러나 도연명의 작품은 소재는 비슷하지만, 사상이 본질적으로 다르다.[10] 도연명은 신선향의 실존을 부정하고 일상생활을 존중했다. 동시에, 사물을 통해 신화 세계를 자유롭게 비상하고, 신선의 경지에 이르렀다.[11]

서양의 유토피아 사상은 비참한 관리 사회를 낳아 멸망했고, 동양도 한비자의 사상에 의해 나타난 진 제국의 전제 지배와 붕괴로 비슷한 길을 걸었다. 『도화원기』는 "노자"를 밟으면서도 유토피아의 말로를 상징하며, 지상에 유토피아를 만들려는 열정이 낳는 참극을 표현한다. 재앙에서 벗어난 선조가 방황 끝에 도달한 땅, 즉 유토피아 붕괴 후에 나타나는 것이 도원향이다.[12] 주체적이고 적극적인 유토피아 사상은 큰 재앙을 낳지만, 소극적인 도원향은 현실에 힘은 없어도 인간 정신에 큰 위안을 줄 수 있다.[13] 이토 나오야는 영화 『센과 치히로의 행방불명』 주제가 가사("바다의 저편에는 더 이상 찾지 않아. 빛나는 것은 언제나 여기에, 내 안에 발견되었으니까")를 『도화원기』의 좋은 주석으로 인용한다.[14]

이 이야기는 후에 도교 사상, 특히 선인 사상과 결합되었다. 산에서 길을 잃고 선인을 만나는 전설, 선인이 되기 위해 먹는 영력이 있는 복숭아 열매, 서왕모 전설의 불로불사 선도 등과 관련하여 복숭아 숲 깊숙한 곳의 도원향은 선인이 사는 곳으로 간주되었다.

그러나 북송의 소식은 "만약 선향이라면 어찌 닭을 잡아 어부들을 대접하는가?"라고 말했다. 당나라 시대 이백 등은 도원향을 선향이라고 생각했지만, 송나라의 소식, 왕안석은 착취나 전란이 없는 인간 세계라고 생각했다.

4. 역사적 영향

이 텍스트는 많은 후대 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 도화원에 영감을 주었다. 일부 시에서는 마을 주민들이 선 (불멸자)이었다.[3]

도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원이다.

메이플스토리의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. 武陵桃源|무릉도원cjkv은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

4. 1. 문학

당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE경)에서 도원향을 언급했다.[3]

"세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')이라는 표현은 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(''성어'')가 되었다.

이 텍스트는 많은 후대 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 ''도화원''에 영감을 주었다. 일부 시에서는 마을 주민들이 ''선'' (불멸자)이었다.

도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원이다.

''메이플스토리''의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. (武陵桃源|무릉도원cjkv) 무릉도원은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

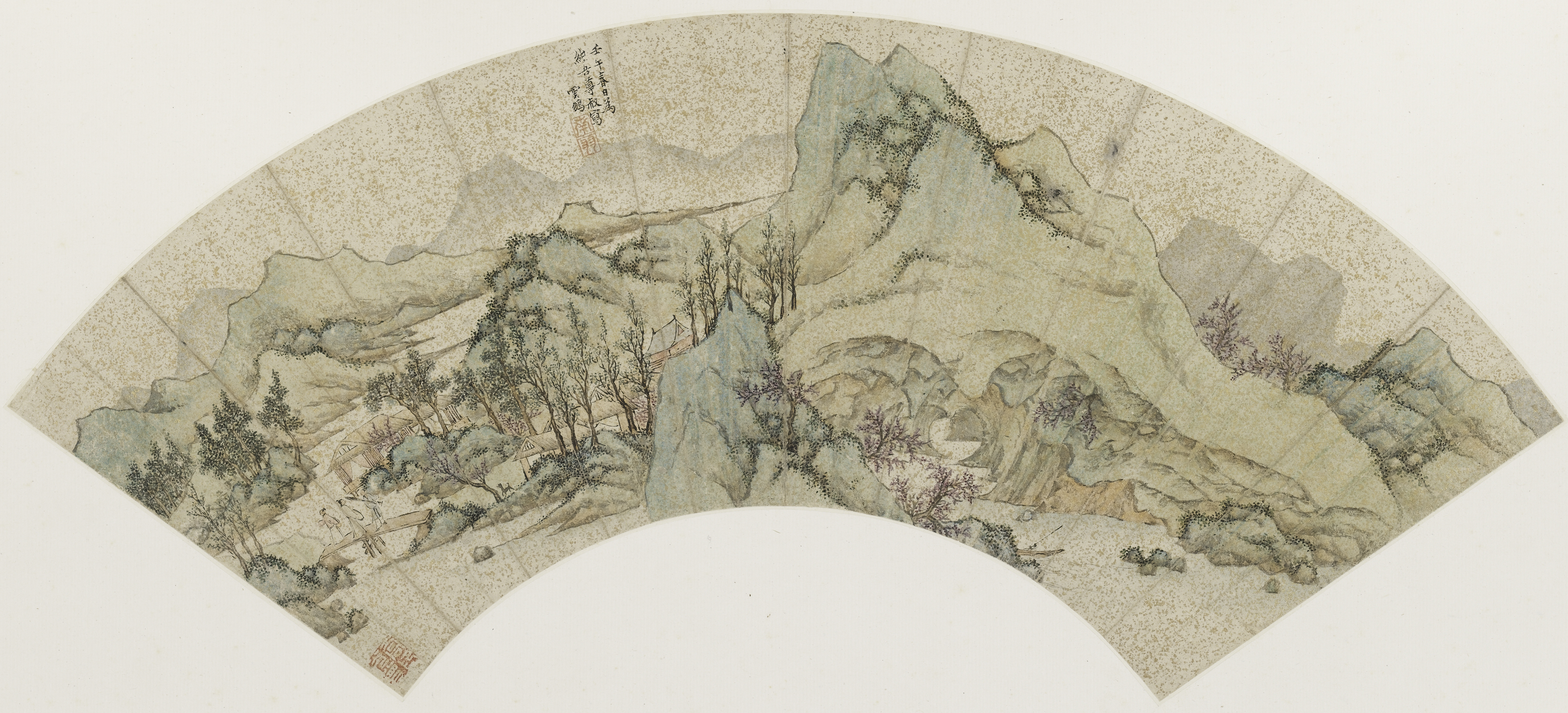

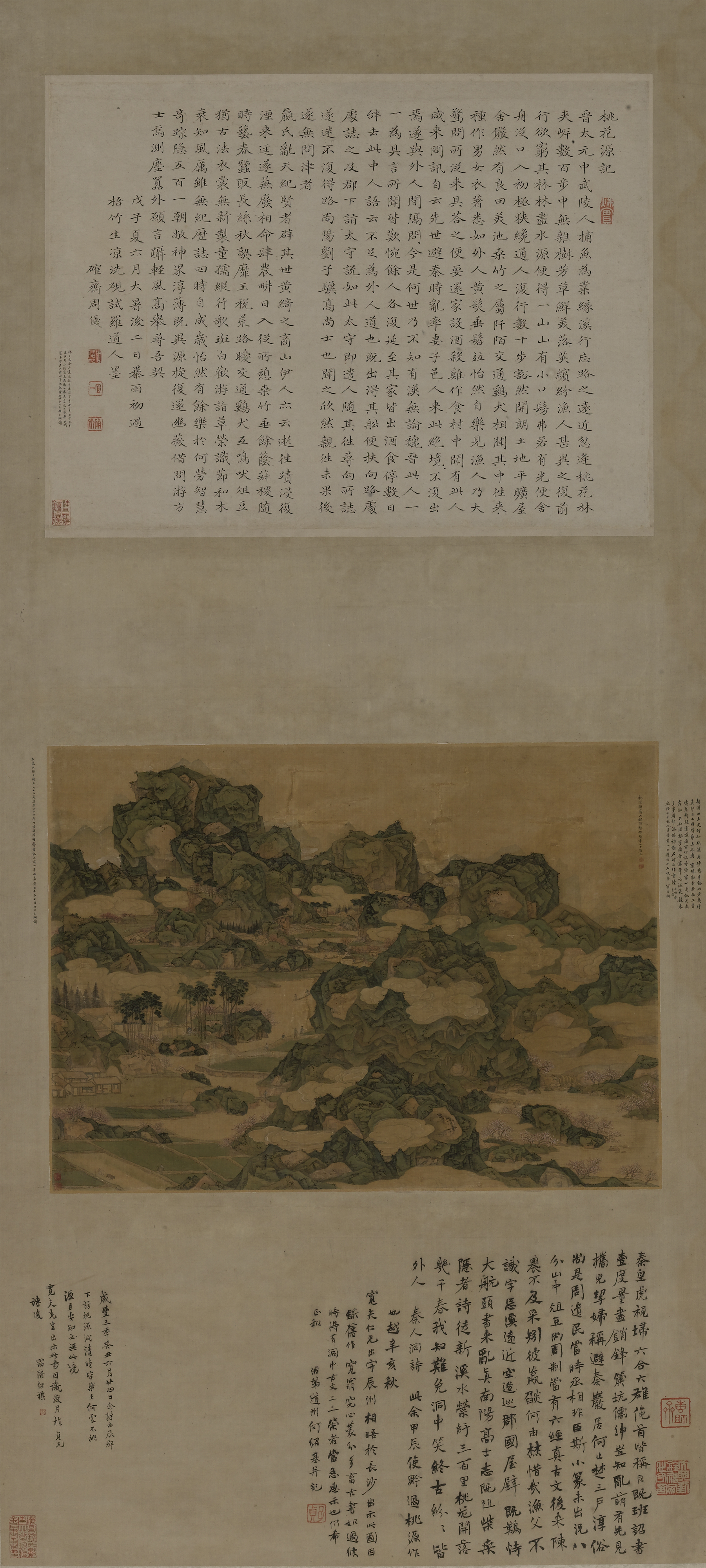

4. 2. 회화

당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE)에서 도원향을 언급했다.[3] "세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')이라는 표현은 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(''성어'')가 되었다.이 텍스트는 많은 후대 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 ''도화원''에 영감을 주었다. 량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

4. 3. 사상

도연명의 『도화원기』에는 '반도시(反都市)' 사상이 나타나 있는데, 이는 중국 전통의 '은일(隱逸)' 사상과 관련이 있다. 은일 사상은 자신의 뜻을 굳게 지켜 관료가 되지 않는 자세를 의미한다. 당시 중국 지식인들은 자신의 사상이나 이상이 권력자와 맞지 않을 때 관직을 거부하거나 사임하고, 시골이나 산속에 '은거'하며 자신의 의지를 드러냈다.[16]'죽림칠현(竹林七賢)'은 이러한 은일 사상의 대표적인 사례이다. 위(魏), 진(晋)나라 시대(3세기 후반)에 정치적 혼란을 피해 허난성 북동부의 대나무 숲에 모여 여러 논의를 벌였던 일곱 명의 지식인들을 가리키는 말로, 완적, 산도 등이 중심인물이었다.[16]

그러나 이들은 종교적 동기에서 속세를 버린 '은자(隱者)'와는 달리, 권력으로 복귀할 기회를 노리는 '은사(隱士)'였다. 위정자에게 자신의 이상이 받아들여지면 언제든 다시 관직으로 돌아갈 준비가 되어 있었다. 이러한 풍조 속에서 겉으로만 은거하는 사람도 나타났고, 위정자들도 자신의 관용적인 정치 자세를 강조하기 위해 은사들을 후대하는 경우가 있었다.[16]

'무릉도원'의 내용은 이처럼 중국의 사상사, 종교사, 민속사(民俗史)를 연구하는 중요한 배경이 된다. 도연명이 제시한 이상향은 많은 사람들의 상상력을 불러일으키고 지금까지도 신선한 매력을 지닌 존재로 남아있다.[16]

이 이야기는 후에 도교의 사상과 전승, 특히 선인 사상과 결합되었다. 산에서 길을 잃고 선인을 만난다는 전설이나, 선인이 되기 위해 먹는 영력이 있는 복숭아 열매, 서왕모 전설의 불로불사의 선도 등과의 관련에서 복숭아 숲 깊숙한 곳에 있는 도원향은 선인이 사는 곳으로 여겨지게 되었다.

그러나 북송의 소식은 "만약 선향이라면 어찌 닭을 잡아 어부들을 대접하는가?"라고 말하며, 도원향을 선향으로만 해석하는 것에 의문을 제기했다. 당나라 시대의 이백 등은 도원향을 선향으로 생각했지만, 송나라의 소식, 왕안석은 도원향을 착취나 전란이 없는 인간의 세계로 보았다.

5. 현대적 의미

당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE)에서 도원향을 언급했다.[3] "세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')이라는 표현은 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(''성어'')가 되었다.

이 텍스트는 많은 후대의 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 도화원에 영감을 주었다. 일부 시에서는 마을 주민들이 선(불멸자)이었다고 묘사하기도 한다.

중국 후난성 타오위안현에는 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원인 도화원 관광 지구가 있다.

메이플스토리의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. 무릉도원은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

5. 1. 이상향의 상징

도연명의 도화원기에 나타난 유토피아인 도원향은, 도연명이 세상을 떠난 이후에도 사람들에게 회자되며 여러 설화를 낳았다. 도연명이 살던 시대는 북위와 같은 이민족의 정복 왕조가 나타나 중국을 오랫동안 지배하던 시기였다. 북쪽의 한족들은 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되어 비참한 삶을 살았고, 남쪽으로 도망친 한족들은 동진을 건국했지만, 동진마저도 이민족의 침략으로 혼란스러운 전쟁이 반복되었다. 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족들의 심리 속에서 도원향이라는 유토피아가 나타난 것이다. 즉, 도연명은 단순히 낙원을 꿈꾸는 예술가가 아니었다. 오히려 그가 살았던 혼란스러운 시대에 산속의 낙원이라는 이미지는 매우 현실적으로 다가왔다.[16]도연명은 동진에서 전란과 극심한 정치적 혼란이 반복되는 시대에 살았다. 당시에는 그러한 전란을 피해 인적이 드문 산악 지대로 피난하는 사람들, 소위 유민이 적지 않았다. 이민족의 침략이 거듭되면서 많은 한족들은 노역을 피해 피난했다. 그들은 산속 깊숙한 곳으로 들어가 적당한 장소를 발견하면 그 주위에 흙으로 담을 쌓고 완전히 묻혀 살았다. 이러한 공동체를 '장(場)'이라고 불렀다. 이는 진나라가 멸망할 때 전란을 피해 산속에 '낙원'을 만들었던 도화원기의 마을 사람들을 연상시키는 실제 사건이었다.

도화원기에서 찾아볼 수 있는 도연명의 사상적 입장은 이러한 정세를 바탕으로 하면서도 보다 순수한 형태의 낙원을 지향했던 것 같다. '여기저기에 있는 뜰 안에서 개나 닭의 울음소리가 들려온다' 또는 '백발이 성성한 노인이나 머리를 땋아내린 아이들'이 즐겁고도 한가롭게 놀고 있는 광경은 농촌이 가질 수 있는 여유와 풍요를 상징적으로 나타낸다.

그리고 이 글에서 주목할 만한 점은 어부가 마을에 들어갔을 때 그를 응대한 사람은 일반적인 마을 사람들뿐이었고, 그 마을의 지도자나 권력자의 모습은 보이지 않았다는 사실이다. 즉, 매우 민주적인 공동체의 모습이 나타난다. 어쩌면 도연명은 유민들의 공동체인 '오'에 대해서 커다란 가능성을 느끼고 있었는지도 모른다. 그것은 마을과 대비되는 시골, 도시와 대비되는 '반(反)도시'의 이념이다.

그러나 현실의 장(場)은 이러한 이상과는 반대로 멸망의 길을 걸었다. 그 이유로는 몇 가지를 들 수 있다. 우선 도시 생활에서 이루어졌던 인간의 상하관계를 그대로 공동체로 가져갔다는 점이다. 그리고 경우에 따라서는 반란군이 될 수도 있는 집단이었기 때문에 권력자들 쪽에서도 위협을 느껴 무력으로 귀순 공작을 진행시킨 결과이기도 하다. 가장 큰 이유는 그들이 자발적인 의지로 산 속에서 살았던 것이 아니라는 사실이었다.

이렇게 해서 어쩌면 아름다운 '이상향'이 될 수도 있었던 공동체는 붕괴되어갔다. 도연명의 꿈은 허사로 돌아갔다.[16] 당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE)에서 도원향을 언급했다.[3]

"세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')이라는 표현은 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(''성어'')가 되었다.

이 텍스트는 많은 후대 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 도화원에 영감을 주었다. 일부 시에서는 마을 주민들이 선(불멸자)이었다.

도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원이다.

''메이플스토리''의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. 무릉도원은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

도화원기에서 유래된 도원향에의 재방문은 불가능하며, 서민이나 관청의 세속적인 목적이든, 현자의 고상한 목적이든, 목적을 가지고 추구해서는 도달할 수 없는 곳으로 여겨진다(일상생활을 중시하는 관점 때문에 이상향에 갈 수 있다는 미신을 부정하고 있다).[6]

창작된 지 약 1600년이 지난 현재에도 도화원기가 감상되는 것은 이미 사람들의 마음속에 있는 존재를 시적으로 구상화한 것이 도원향이기 때문이다. 이미 알고 있는 것이기 때문에 지상의 어딘가가 아니라 영혼의 깊숙한 곳에 존재한다. 도원향에 어부가 재방문하지 못하고 유자기가 방문하지 못했던 것은 마음 밖에서 구했기 때문이며, 찾으려 하면 오히려 찾을 수 없다는 것이다.[7]

도연명 연구자인 이토 나오야는 다음과 같이 말하고 있다. 토마스 모어의 사상서인 유토피아에 기원하는 유토피아 사상의 근본에는 이상 사회를 실현하려는 주체적인 의지가 있다. 이 책에서는 유토피아에 머물렀던 경험이 있는 인물이 모어에게 현지의 모습을 소개하는 설정으로 되어 있다. 유토피아는 멀리 떨어진 섬나라로 설정되어 있지만, 전혀 도달 불가능한 몽환이 아니라, 지리나 사회 제도의 의미에서 충분히 도달 가능한 것으로 묘사되어 있으며, 그 위에 유토피아 사람들의 풍속이나 법률 등의 성립 근거의 합리성에 의문을 제기하고 있다. 모어의 유토피아는 "몽상향이 아니라, 평범한 사람들이 노력하여 건설한 사회주의 국가"인 것이다.[8] 도연명이 살았던 시대는 이민족의 정복 왕조가 잇따라 나타나 중국 북부를 지배하고 한족은 이민족에게 정복당한 시대였다. 한족은 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되어도 비참한 생활을 했다. 노역에서 남쪽으로 도망친 한족들은 동진이라는 나라를 건국했지만 동진도 이민족의 침략에 시달렸다. 이민족의 정복에서 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족의 심리에서 도연명의 도원향이라는 작품이 만들어지게 되었다. 도연명은 유토피아만을 꿈꾼 예술가가 아니었다. 그가 살았던 난세에서 이 산속의 유토피아는 매우 현실적인 이미지를 가지고 있었다.[9]

한편 도원향은 "이상 사회의 실현을 포기한다"는 이념을 보여준다. 중국 역사상 유례없는 혼란기 속에서 사람들은 고뇌와 비극으로 가득 찬 현실에서 도피하려 했고, 문단에서는 유선시(신선향에서 노는 시)가 나타났다. 그러나 도연명의 작품은, 소재는 유선시와 비슷하지만, 사상이 본질적으로 다르다고 여겨진다.[10] 도연명은 신선향의 실존을 결코 믿지 않고 부정했으며, 일상생활을 존중했다. 동시에, 서물을 통해 신화 세계를 자유롭게 비상하고, 신선의 경지에 이르렀다.[11]

서양의 유토피아 사상은 비참한 관리 사회를 낳아 멸망했다. 또한 동양도 2천 년 이상 전에, 한비자의 사상에 의해 나타난 진 제국의 전제 지배와 그 붕괴로 인해, 비슷한 길을 걸었다. 반면, 도화원기의 묘사는 "노자"를 밟으면서도, 유토피아의 말로를 상징하고 있다. 즉, 지상에 유토피아를 만들려는 열정이 낳는 참극을 표현하고 있다. 하지만 재앙에서 벗어난 선조는, 방황 끝에 도달한 땅이 있었다. 즉, 유토피아의 붕괴 후에 모습을 드러내는 것이 도원향이다.[12] 대조적인 양자는 가져오는 결과도 반대가 된다. 즉, 주체적이고 적극적인 유토피아 사상은, 그 목표와는 정반대의 큰 재앙을 낳는다. 소극적인 도원향은, 현실에는 아무런 힘도 가질 수 없지만, 인간의 정신에 큰 위안을 줄 수 있다.[13] 이토 나오야는 영화 센과 치히로의 행방불명 주제가의 가사 "바다의 저편에는 더 이상 찾지 않아. 빛나는 것은 언제나 여기에, 내 안에 발견되었으니까"를 도화원기의 좋은 주석으로 인용하고 있다.[14]

5. 2. 공동체의 중요성

도원향은 도연명의 《도화원기》에 나타난 유토피아이며, 도연명이 죽은 이후에도 여러 설화에서 언급되었다. 도연명이 살던 시대는 북위와 같은 이민족 정복 왕조가 중국을 지배하던 시기였다. 북쪽의 한족들은 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되었고, 남쪽으로 도망친 한족들은 동진을 건국했으나, 이민족의 침략으로 전란이 되풀이되었다. 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족들의 심리 속에서 도원향이라는 유토피아가 나타났다. 도연명은 단순한 예술가가 아니라, 그가 살았던 어지러운 시대에 산속 낙원의 이미지를 현실감 있게 묘사했다.도연명은 동진에서 전란과 극심한 정치적 혼란이 되풀이되는 시대에 살았다. 당시는 전란을 피해 산악지대로 피난하는 유민이 많았다. 이민족의 침략이 거듭되면서 많은 한족들은 노역을 피해 산속 깊숙한 곳으로 들어가 흙담을 쌓고 공동체를 이루었다. 이러한 공동체를 '장(場)'이라고 불렀다. 이는 진나라가 멸망할 때 전란을 피해 산속에 '낙원'을 만들었던 《도화원기》의 마을 사람들을 연상시킨다.

《도화원기》에서 도연명은 순수한 형태의 '낙원'을 지향했다. '여기저기에 있는 뜰 안에서 개나 닭의 울음소리가 들려온다'거나 '백발이 성성한 노인이나 머리를 땋아내린 아이들'이 즐겁고 한가롭게 노는 광경은 농촌의 여유와 풍요를 상징한다.

이 글에서 주목할 만한 점은 어부가 마을에 들어갔을 때 그를 응대한 사람은 일반적인 마을 사람들뿐이었고, 지도자나 권력자는 보이지 않았다는 것이다. 이는 매우 민주적인 공동체의 모습을 보여준다. 도연명은 유민들의 공동체인 '오'에 대해 커다란 가능성을 느끼고 있었을지도 모른다. 그것은 마을과 대비되는 시골, 도시와 대비되는 '반(反)도시'의 이념이다.

그러나 현실의 장(場)은 이러한 이상과 달리 괴멸되었다. 그 이유는 도시 생활에서의 상하관계를 그대로 공동체로 가져갔다는 점, 반란군이 될 수도 있는 집단이었기에 권력자들이 위협을 느껴 무력으로 귀순 공작을 진행시켰다는 점, 그리고 자발적인 의지로 산 속에서 살았던 것이 아니라는 점 등이다.

결국 아름다운 '이상향'이 될 수도 있었던 공동체는 붕괴되었고, 도연명의 꿈은 허사로 돌아갔다.[16]

6. 한국의 도원향 문화

도원향은 이상향을 상징하는 중요한 문화적 개념으로, 한국 문화에도 다양한 형태로 나타난다.

"세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')은 世外桃源중국어 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 아름다움이 훼손되지 않은 이상적인 장소를 뜻하는 사자성어(''성어'')로 널리 사용된다.

도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 국립 공원으로, ''도화원기''를 기반으로 조성되었다. 1984년에는 왕유의 작품 『도원행』에 연유하여 장자제시의 자연 보호 구역이 우링위안으로 명명되어 1992년에 유네스코의 세계유산으로 등록되었다.[15] 1994년에는 윈난성 광난현의 동굴에 있는 펑옌동 촌이라는 마을이 발견되었는데, 주민들은 모두 한족이며 300년 전 장시성에서 이주해 온 것으로 알려져 있다.

당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE)에서 도원향을 언급했다.[3] 이 텍스트는 많은 후대 시, 음악 작품, 예술, 그리고 현대 대만 연극이자 영화인 ''도화원''에 영감을 주었다. 메이플스토리의 무릉도원은 ''도화원기''의 지명을 따서 이름 지어졌으며, 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이다.[4] 량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌다.

도원향이라는 이름을 가진 곳은 다음과 같다.

| 지역 | 설명 |

|---|---|

| 도원향 (훙야 현) | 중국 쓰촨성 메이산 시 훙야 현의 향 |

| 도원향 (주시 현) | 중국 후베이성 스옌 시 주시 현의 향 |

| 도원향 (충런 현) | 중국 장시성 푸저우 시 충런 현의 향 |

| 타오위안 후이족 향 | 중국 윈난성 자오퉁 시 루뎬 현의 민족 향 |

| 도원향 (다오전 거라오족 먀오족 자치현) | 중국 구이저우성 쭌이 시 다오전 거라오족 먀오족 자치현의 향 |

| 하나미야마 공원 | 후쿠시마현 후쿠시마시의 관광 명소. 사진가 아키야마 쇼타로가 "후쿠시마에 도원향이 있다"라고 형용한 것이 시작이라고 전해진다. |

| 시라네 도원향 | 야마나시현 미나미알프스시 이이노는 광대한 과수원이 펼쳐져 있어 "시라네 도원향"으로 관광 홍보를 하고 있다. |

| 후에후키시 · 일본 제일의 도원향 | 야마나시현 후에후키시는 "일본 제일 도원향 선언"을 하고, 4월 10일을 "후에후키시 도원향의 날"로 지정했다. |

| 기노카와시 도원향 운동공원 육상경기장 | 와카야마현 기노카와시의 시설 |

| 도원향 (나라현) | 나라현 이코마군 헤구리정의 경승지. |

| 호잔지 신지 | 나라현 이코마시에 소재하는 유곽 거리. 별명은 "일본 최후의 도원향" |

도원향을 모티브로 하거나 제목으로 한 노래는 다음과 같다.

| 노래 제목 | 설명 |

|---|---|

| 도원향 | 모모이로 클로버 Z의 악곡. 앨범 『백금의 새벽』에 수록. |

| 도원향 | Amasia Landscape의 악곡. 애니메이션 『뷰티풀 죠』 엔딩 테마. |

| TOGENKYO | 프레데릭의 악곡. |

| 도원경(桃源郷) | 빅스의 악곡. |

| 화조도 | 오카다 유키코의 앨범 『10월의 인어』의 1곡. |

6. 1. 지명 및 장소

"세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')은 世外桃源중국어 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(`성어`)가 되었다.도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원이다.

''메이플스토리''의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. (武陵桃源|Mureung Doweon중국어) 무릉도원은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

『도화원기』는 창작이지만, 현재 중화인민공화국 후난성 창더시에서 수십 킬로미터 떨어진 교외에 위치한 타오위안현에 "도화원"이라는 농촌이 있으며, 도원향의 모델로서 관광지가 되어 있다.

1984년에 왕유의 작품 『도원행』에 연유하여 장자제시의 자연 보호 구역이 우링위안으로 명명되어 1992년에 유네스코의 세계유산으로 등록되었다.[15]

1994년, 윈난성 광난현의 동굴에 있는 펑옌동 촌이라는 마을이, 우연히 방문한 텔레비전 취재반에 의해 발견되었다. 그 전까지 광난현 정부는 이 마을의 존재를 알지 못했다. 주민은 모두 한족이며, 가장 먼저 정착한 가족의 조상은 300년 전에 장시성에서 이주해 왔다고 한다.

중국과 일본에는 다음과 같은 지명 및 장소가 있다.

| 국가 | 지역 | 명칭 | 설명 |

|---|---|---|---|

| 중국 | 쓰촨성 메이산 시 훙야 현 | 도원향 (훙야 현) | 향 |

| 중국 | 후베이성 스옌 시 주시 현 | 도원향 (주시 현) | 향 |

| 중국 | 장시성 푸저우 시 충런 현 | 도원향 (충런 현) | 향 |

| 중국 | 윈난성 자오퉁 시 루뎬 현 | 타오위안 후이족 향 | 민족 향 |

| 중국 | 구이저우성 쭌이 시 다오전 거라오족 먀오족 자치현 | 도원향 (다오전 거라오족 먀오족 자치현) | 향 |

| 일본 | 후쿠시마현 후쿠시마시 | 하나미야마 공원 | 관광 명소. 사진가 아키야마 쇼타로가 "후쿠시마에 도원향이 있다"라고 형용한 것이 시작이라고 전해진다. |

| 일본 | 야마나시현 미나미알프스시 이이노 | 시라네 도원향 | 광대한 과수원이 펼쳐져 있어 "시라네 도원향"으로 관광 홍보를 하고 있다. |

| 일본 | 야마나시현 후에후키시 | 후에후키시 · 일본 제일의 도원향 | 일본 제일의 재배 면적의 복숭아꽃이 아름다운 것에서 "일본 제일 도원향 선언"을 하고, 4월 10일을 "후에후키시 도원향의 날"로 지정했다. |

| 일본 | 와카야마현 기노카와시 | 기노카와시 도원향 운동공원 육상경기장 | 시설 |

| 일본 | 나라현 이코마시 | 호잔지 신지 | 유곽 거리. 별명은 "일본 최후의 도원향". |

| 일본 | 나라현 헤구리정 | 도원향 | 풍경이 아름다운 경승지. 매화철부터 벚꽃철이 절정이다. |

6. 2. 대중문화

당나라 시인 이백은 그의 시 "증왕륜"(贈汪倫|증왕륜중국어, 750 CE)에서 도원향을 언급했다.[3]"세상 밖의 도원"(''shìwaì taóyuán'')이라는 표현은 "이 세상 밖의 복숭아 꽃의 샘"을 의미하며, 예상치 못한 멋진 장소, 즉 대개 아름다움이 훼손되지 않은 황야를 뜻하는 인기 있는 사자성어(''성어'')가 되었다.

이 텍스트는 많은 후대 시, 일부 음악 작품, 예술 및 현대 대만 연극이자 영화인 ''도화원''에 영감을 주었다. 일부 시에서는 마을 주민들이 선 (불멸자)이었다.

도화원 관광 지구는 중국 후난성 타오위안현에 위치한 ''도화원기''를 기반으로 한 국립 공원이다.

''메이플스토리''의 무릉도원은 이 텍스트의 지명을 따서 이름 지어졌다. 무릉도원은 게임 내 아시아 테마 지역 중 하나이며, 여러 판다가 승려가 되기 위해 훈련하고 있다.[4]

량위안싱의 현대 조각 "춘망 도화도"는 이 이야기를 바탕으로 만들어졌으며, 우화에 제시된 유토피아 세계를 모방한 자연으로 변하는 머리카락을 가진 여성을 묘사한다.

도원향이라는 이름을 가진 곳은 다음과 같다.

| 지역 | 설명 |

|---|---|

| 도원향 (훙야 현) | 중국 쓰촨성 메이산 시 훙야 현의 향 |

| 도원향 (주시 현) | 중국 후베이성 스옌 시 주시 현의 향 |

| 도원향 (충런 현) | 중국 장시성 푸저우 시 충런 현의 향 |

| 타오위안 후이족 향 | 중국 윈난성 자오퉁 시 루뎬 현의 민족 향 |

| 도원향 (다오전 거라오족 먀오족 자치현) | 중국 구이저우성 쭌이 시 다오전 거라오족 먀오족 자치현의 향 |

| 하나미야마 공원 | 후쿠시마현 후쿠시마시의 관광 명소. "도원향"은 그 대명사로, 사진가 아키야마 쇼타로가 "후쿠시마에 도원향이 있다"라고 형용한 것이 시작이라고 전해진다. |

| 시라네 도원향 | 야마나시현 미나미알프스시 이이노는 광대한 과수원이 펼쳐져 있어 "시라네 도원향"으로 관광 홍보를 하고 있다. |

| 후에후키시 · 일본 제일의 도원향 | 야마나시현 후에후키시는 일본 제일의 재배 면적의 복숭아꽃이 아름다운 것에서 "일본 제일 도원향 선언"을 하고, 4월 10일을 "후에후키시 도원향의 날"로 지정했다. |

| 기노카와시 도원향 운동공원 육상경기장 | 와카야마현 기노카와시의 시설 |

| 도원향 (나라현) | 나라현 이코마군 헤구리정의 풍경이 아름다운 경승지. 매화철부터 벚꽃철이 절정이다. |

| 호잔지 신지 | 나라현 이코마시에 소재하는 유곽 거리. 별명은 "일본 최후의 도원향" |

도원향을 모티브로 하거나 제목으로 한 노래는 다음과 같다.

| 노래 제목 | 설명 |

|---|---|

| 도원향 | 모모이로 클로버 Z의 악곡. 앨범 『백금의 새벽』에 수록. 또한, 동시 발매된 앨범 『AMARANTHUS』에도, 이것과 관련하여 "무릉도원 사이좋은 이야기"라는 악곡이 있다. |

| 도원향 | Amasia Landscape의 악곡. 애니메이션 『뷰티풀 죠』 엔딩 테마, 구마모토 아사히 방송 이미지 송. |

| TOGENKYO | 프레데릭의 악곡. |

| 도원경(桃源郷) | 빅스의 악곡. |

| 화조도 | 오카다 유키코의 앨범 『10월의 인어』의 1곡. |

7. 비판적 시각

이토 나오야는 토마스 모어의 『유토피아』에 기원하는 유토피아 사상의 근본에는 이상 사회를 실현하려는 주체적인 의지가 있다고 말한다. 유토피아는 멀리 떨어진 섬나라로 설정되어 있지만, 전혀 도달 불가능한 몽환이 아니라, 지리나 사회 제도의 의미에서 충분히 도달 가능한 것으로 묘사되어 있으며, 유토피아 사람들의 풍속이나 법률 등의 성립 근거의 합리성에 의문을 제기하고 있다. 모어의 유토피아는 "몽상향이 아니라, 평범한 사람들이 노력하여 건설한 사회주의국가"이다.[8]

7. 1. 현실 도피적 태도

도연명이 살았던 시대는 이민족의 정복 왕조가 잇따라 나타나 중국 북부를 지배하고 한족이 이민족에게 정복당한 시대였다. 한족은 이민족의 노예가 되거나 굴복하여 신하가 되어도 비참한 생활을 했다. 노역에서 남쪽으로 도망친 한족들은 동진이라는 나라를 건국했지만 동진도 이민족의 침략에 시달렸다. 이민족의 정복에서 더 이상 도망칠 곳이 없는 한족의 심리에서 도연명의 도원향이라는 작품이 만들어지게 되었다.[9]도원향은 "이상 사회의 실현을 포기한다"는 이념을 보여준다. 중국 역사상 유례없는 혼란기 속에서 사람들은 고뇌와 비극으로 가득 찬 현실에서 도피하려 했고, 문단에서는 유선시(신선향에서 노는 시)가 나타났다. 그러나 도연명의 작품은 소재는 유선시와 비슷하지만, 사상이 본질적으로 다르다고 여겨진다.[10] 도연명은 신선향의 실존을 결코 믿지 않고 부정했으며, 일상생활을 존중했다.[11]

讀山海經중국어 제1 에서는 좁은 길에는 차도 들어올 수 없으니, 귀찮은 교제를 하지 않아도 된다고 하며, 이웃 사람들과 담소하며 술을 주고받고, 안주로 뜰의 채소를 먹는 일상을 묘사한다.[11]

도연명 연구자인 이토 나오야는 서양의 유토피아 사상은 비참한 관리 사회를 낳아 멸망했고, 동양도 2천 년 이상 전에, 한비자의 사상에 의해 나타난 진 제국의 전제 지배와 그 붕괴로 인해, 비슷한 길을 걸었다고 말한다. 반면, 『도화원기』의 묘사는 노자를 밟으면서도, 유토피아의 말로를 상징한다. 즉, 지상에 유토피아를 만들려는 열정이 낳는 참극을 표현하고 있다는 것이다.[12]

이토 나오야는 대조적인 양자는 가져오는 결과도 반대가 된다고 한다. 즉, 주체적이고 적극적인 유토피아 사상은, 그 목표와는 정반대의 큰 재앙을 낳는다. 소극적인 도원향은 현실에는 아무런 힘도 가질 수 없지만, 인간의 정신에 큰 위안을 줄 수 있다고 한다.[13] 또한 영화 『센과 치히로의 행방불명』 주제가의 가사 "바다의 저편에는 더 이상 찾지 않아. 빛나는 것은 언제나 여기에, 내 안에 발견되었으니까"를 『도화원기』의 좋은 주석으로 인용하고 있다.[14]

참조

[1]

논문

The Peach Flower Font and the Grotto Passage

[2]

논문

Empyreal Powers and Chthonian Edens: Two Notes on T'ang Taoist Literature

[3]

웹사이트

My Gift to Wanglun – Li Bai

https://100tangpoems[...]

2018-12-23

[4]

웹사이트

Official Maplestory website Korean

http://maplestory.ne[...]

[5]

웹사이트

桃源郷(読み)とうげんきょう(コトバンク)

https://kotobank.jp/[...]

[6]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[7]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[8]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[9]

서적

桃源郷――中国の楽園思想 (講談社選書メチエ)

[10]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[11]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[12]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[13]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[14]

서적

『桃源郷とユートピア-陶淵明の文学』

[15]

웹사이트

走进武陵源

http://www.zjj.gov.c[...]

2015-09-24

[16]

서적

민중국어사전(민중서관 출판), 「무릉도원」(『고소설전집』, 민족문화연구소, 1983), 낙원(마노 다카야 지음, 임희선 옮김, 2000년 들녘 출판)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com