두보

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

두보는 당나라 시대의 시인으로, 그의 작품은 '시사'로 불리며, 송나라 시대부터 '시성'으로 칭송받았다. 712년 하남성에서 태어났으며, 유학을 공부했으나 시인의 길을 걷게 되었다. 안사의 난을 겪으며 사회의 부패와 민중의 고통을 시로 표현했고, 율시를 완성하여 서정시와 서사시를 창조했다. 그의 시는 현실을 직시하는 리얼리즘적인 시각을 담고 있으며, 춘망, 삼리삼별 등이 대표작이다. 두보의 시는 중국 문학뿐만 아니라 일본 문학에도 큰 영향을 미쳤으며, 셰익스피어에 비견될 정도로 많은 시인들에게 영향을 주었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 두보 - 두시언해

두시언해는 두보의 시를 번역한 것으로, 조선 성종 때 초간본이 간행되었으며, 한국어사 연구의 중요한 자료로 활용되고, 총 52부로 구성되어 있다. - 두보 - 분류두공부시(언해) 권21

분류두공부시(언해) 권21은 1632년에서 1638년 사이에 간행된 두보의 시를 한글로 번역하고 주석을 단 책으로, 유윤겸의 주도로 편찬되었으며, 임진왜란 이전의 국어 표기와 음운 현상을 보여주는 국어학적 가치와 더불어 수려한 문체의 문학적 가치, 그리고 조선 초기 인쇄술 연구의 서지학적 가치를 지닌다. - 770년 사망 - 아베노 나카마로

아베노 나카마로는 8세기 견당사로 당나라에 건너가 과거에 급제 후 당 현종의 총애를 받으며 관리로 활동하고 이백, 왕유 등과 교류하며 문학 활동을 펼쳤으나, 귀국에 실패하고 안남 도호를 지내다 장안에서 사망한 일본인 유학생이다. - 770년 사망 - 고켄 천황

고켄 천황은 쇼무 천황의 딸로, 일본 제45대 및 제48대 천황으로서 후지와라노 나카마로의 후원을 받다가 준닌 천황과의 갈등 후 재즉위하여 쇼토쿠 천황으로 불렸으며, 재위 기간 동안 정치적 혼란과 불교 중시 정책을 겪고 백만탑 다라니 제작을 후원하는 등 문화적 업적을 남겼으나 통치 방식에 대한 비판과 후계자 문제 논란이 있다.

| 두보 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 두보 |

| 한자 표기 | 杜甫 |

| 로마자 표기 | Du Fu |

| 중국어 발음 (표준 중국어) | Dù Fǔ |

| 중국어 발음 (중세 중국어) | /duoX pɨoX/ |

| 광둥어 발음 | Dou6 Fu2 |

| 민난어 발음 | Tō͘ Hú |

| 일본어 발음 | To Ho |

| 자(字) | 자미(子美) |

| 호(號) | 소릉야로(少陵野老) |

| 출생 | 712년 |

| 출생지 | 당나라 허난성 공의현 추정 |

| 사망 | 770년 (57–58세) |

| 사망지 | 당나라 탄주 |

| 국적 | 당나라 |

| 직업 | 시인, 정치인 |

| 가족 | 두심언(할아버지) 두현(아버지) |

| 자녀 | 종문 종무 봉얼 |

| 활동 | |

| 활동 시기 | 731년 ~ 770년 |

| 장르 | 시문학 |

| 영향 | 미상 |

| 영향을 받은 인물 | 미상 |

| 기타 | |

| 관련 웹사이트 | 미상 |

2. 생애

두보는 두예의 13대손이자 두심언의 손자로, 유가 사상을 바탕으로 정치에 참여하고자 했으나, 안사의 난을 겪으며 시인의 길을 걷게 되었다. 그의 생애는 안사의 난을 기점으로 크게 전반기와 후반기로 나뉜다.

735년 진사 시험에 낙방한 후, 산둥성에서 이백, 고적 등과 교류하며 시와 자연을 즐겼다. 746년 장안으로 이주하여 10년간 벼슬을 구했으나 뜻을 이루지 못하고, 경제적으로 어려운 생활을 했다. 이 시기 두보는 귀족들의 사치와 민중들의 궁핍한 삶을 목격하며 사회의 부패상을 절감했다.

755년 우위솔부 주조참군이라는 미미한 벼슬을 얻었으나, 곧이어 안사의 난이 발발하면서 그의 삶은 큰 전환점을 맞이하게 된다. 난으로 인해 현종은 촉으로 피난가고, 숙종이 즉위하였다. 두보는 가족을 잠시 복주에 맡기고, 숙종을 만나기 위해 영무로 가던 중 반군에게 붙잡혀 장안으로 끌려갔다. 이때 억류 생활 중에 지은 시가 바로 우리에게 잘 알려진 <춘망>이다.[1]

757년, 두보는 장안을 탈출하여 숙종을 만나 좌습유 벼슬을 받았다. 그러나 곧 방관을 변호하다 숙종의 미움을 사, 758년 화주사공참군으로 좌천되었다. 그는 벼슬에 적응하지 못하고, 결국 관직을 버리고 759년 진주로 떠났다. 이후 여러 지역을 전전하다 청두에 정착하여 초당(두보초당)을 짓고 생활했으나, 엄무의 죽음으로 다시 유랑길에 올랐다.

중앙 정부에서 벼슬하려는 희망을 버리지 못했던 두보는 768년 협곡을 빠져나가 강릉, 악양 등지를 떠돌다 770년 뱃길에서 59세의 나이로 생을 마감했다.[3]

2. 1. 어린 시절과 방랑

두예의 13대손이자 두심언의 손자인 두보는 유가 사상을 바탕으로 정치에 참여하고자 했으나, 안사의 난을 겪으며 시인의 길을 걷게 되었다. 712년 하남성 공의에서 태어났으며, 어린 시절 어머니를 여의고 이모에게서 자랐다.735년 진사 시험에 낙방한 후, 산둥성에서 이백, 고적 등과 교류하며 시를 읊고 자연을 즐겼다. 744년에는 이백과 만나 우정을 쌓았는데, 이는 두보의 예술적 발전에 큰 영향을 주었다.

746년 장안으로 이주하여 10년간 벼슬을 구했으나 뜻을 이루지 못하고, 경제적으로 어려운 생활을 했다. 이 시기 두보는 귀족들의 사치와 민중들의 궁핍한 삶을 목격하며 사회의 부패상을 절감했다.

755년 우위솔부 주조참군의 미미한 벼슬을 얻었으나, 곧이어 안사의 난이 발발하면서 그의 삶은 큰 전환점을 맞이하게 된다.

다음은 두보의 어린 시절과 방랑에 관한 연표이다.

| 연도 | 사건 |

|---|---|

| 712년 | 하남성 공의에서 출생. 아버지 두한, 어머니 최씨. |

| 715년 | 염성현에서 공손대녀의 검기혼탈 관람. |

| 718년 | 처음으로 시문 창작. |

| 720년 | 대자 학습. |

| 725년 | 낙양에서 문인들과 교류 시작.[23] |

| 730년 | 진(현재 산서성운성시림의현) 방문. |

| 731년 - 734년 | 오·월 지역 체류. |

| 735년 | 낙양에서 과거 진사 시험 낙방. |

| 736년 - 740년 | 제·조 지역 방문, 소원명과 교류. 아버지 두한을 찾아뵙는 것이 목적.[23] |

| 737년 | 낙양으로 돌아와 육혼장 건설 및 거주. 조상 두예와 두심언의 묘가 있는 곳.[23] |

| 741년 | 양씨와 결혼. 사농소경 양이의 딸.[23] |

| 742년 | 고모 만년현군 낙양에서 사망. 두보는 고모의 보살핌으로 목숨을 건진 적이 있어 깊이 감사함.[23] |

| 744년 | 조모 판양태군 진류에서 사망. 낙양에서 이백과 처음 만남. 이백, 고적과 함께 양송(현재 하남성 상구시 일대) 방문.[23] |

| 745년 | 제에서 이백과 재회, 우정 확인. 이백과 판십의 은거처 방문. 낙양으로 귀환.[23] |

| 746년 | 낙양에서 장안으로 이주. 이후 10년간 거주하며 벼슬을 구함.[23] |

| 747년 | 장안에서 일예 통달자 시험 낙방. 재상 이림보의 계략으로 급제자 없음.[23] |

| 750년 | 장남 두종문 출생. |

| 751년 | 현종에게 “삼대례부” 헌상, 칭찬받음. 곡강 남쪽, 소릉 북쪽, 하두성 동쪽, 두릉 서쪽에 거처 마련. 처자 낙양에서 장안으로 이주 추정.[23] |

| 752년 | 서악부 헌상.[23] |

| 753년 | 차남 두종무 출생. 딸 셋이 있었다고 함. |

| 754년 | 고관들에게 시를 바치며 관직 모색. 장마로 처자 봉선현 시골로 피신. |

| 755년 | 좌승상 위견소에게 바친 시 덕분에 하서의 위에 임명되나 사양. 10월 우위율부병조참군 임명.[23] |

2. 2. 장안에서의 10년

746년 두보는 장안(長安)으로 거처를 옮겨 고위 관리에게 벼슬을 구하는 간알시(干謁詩)를 써서 보내며 적극적으로 정치에 참여하고자 했다.[23] 10년간 지속된 이러한 생활로 두보는 점차 경제적으로 열악한 상황에 놓였고, 당시 귀족들의 사치와 민중들의 궁핍한 삶을 절감하기 시작했다.751년 《삼대예부》를 조정에 바쳐 인정을 받아, 755년 10월 우위솔부 주조참군의 벼슬에 올랐다.[23] 10년간 벼슬을 얻기 위해 노력한 결과, 무기 출납을 관리하는 미미한 벼슬인 우위솔부주조참군(右衛率府冑曹參軍)에 임명되어 스스로 낭패감에 휩싸였다.

이로부터 한 달 뒤인 11월, 당 왕조를 거의 멸망시킬 만큼 파급력이 대단했던 안사의 난이 발발했다. 이때 당 현종은 양귀비와의 사랑에 빠져 정치를 게을리하여 국운이 쇠퇴했는데, 이런 나라의 형편을 읊은 장편 시 《영회》는 걸작으로 유명하다. 안녹산의 난이 일어나자, 현종은 촉으로 피하고 숙종이 즉위하였다. 두보는 잠시 장안 근처 부주(鄜州)에 맡겨둔 가족을 만나러 갔다가 어린 아들이 먹지 못해 요절한 사실을 알고 참담한 마음으로 장편시 <장안에서 봉선으로 가며 회포를 읊어(自京赴奉先縣詠懷五百字)>를 남겼다. 벼슬을 구하기 위해 동분서주했던 자신을 돌아보고 당시 귀족들의 사치와 민중들의 궁핍한 처지를 그렸으며 총체적인 사회의 부패상을 고발했다.

756년 5월 가족을 봉선에서 백수현으로 옮겼다. 안록산의 공격으로 장안이 함락되었다. 영무(현재 닝샤 후이족 자치구은천시영무시)에서 숙종이 즉위했다는 소식을 듣고, 8월 가족을 복주에 남겨두고 북쪽 연주로 향하여 노자관을 통해 장안 탈출을 시도했지만, 반란군인 호인에게 잡혀 유폐되었다. 무명의 두보를 반군은 특별히 중시하지 않고 장안으로 데려왔을 뿐, 별도로 포로로 다루지 않고 단지 장안 성 안에 머물렀다.[23]

757년 4월 금광문에서 탈출하여 지름길로 봉상으로 달아났다. 5월 숙종으로부터 좌집유의 벼슬을 받았다.[23]

2. 3. 안사의 난과 좌천

755년 11월, 당나라를 거의 멸망시킬 뻔한 안사의 난이 일어났다. 이 난으로 현종은 촉으로 피난가고, 숙종이 즉위하였다. 두보는 가족을 잠시 복주에 맡기고, 숙종을 만나기 위해 영무로 가던 중 반군에게 붙잡혀 장안으로 끌려갔다. 이때 억류 생활 중에 지은 시가 바로 우리에게 잘 알려진 <춘망>이다.[1]757년, 두보는 장안을 탈출하여 숙종을 만나 좌습유 벼슬을 받았다. 그러나 곧 방관을 변호하다 숙종의 미움을 사, 758년 화주사공참군으로 좌천되었다. 그는 벼슬에 적응하지 못하고, 결국 관직을 버리고 759년 진주로 떠났다.

2. 4. 성도 초당과 만년

759년 두보는 진주 등 여러 지역을 전전하여 청두(成都)에 정착했다. 이곳에서 친구들의 도움으로 초당(두보초당)에 거처를 마련하고, 엄무(嚴武)의 추천으로 막부에서 검교공부원외랑(檢校工部員外郞) 벼슬을 받았다. 그러나 엄무의 갑작스런 죽음으로 성도를 떠나 운안(雲安)을 거쳐 기주(夔州)에 이르게 되었다. 기주는 성도보다 낯선 곳이었지만 물산이 풍부하여 심신 안정을 찾고 시가 창작에서 제2의 전성기를 맞았다. 이때 대표작으로 <가을날의 흥취(秋興八首)>를 꼽을 수 있다. 파란만장했던 삶을 돌아보며 풍요로웠던 과거와 전란을 미려한 언어로 묘사한 이 시는 율시(律詩) 미감의 정점을 보여준다. 그러나 두보는 기주 생활에 안주하지 못했다.[3]760년 (상원 원년), 두보는 성도 환화계 언덕에 초당을 지었다.[1]

762년(보응 원년) 여름까지 초당에 머물렀다. 티베트 제국과의 전투에 참여한 엄무의 고문으로 임명되면서 764년 여름에 돌아왔다.[23][3]

765년(영태 원년) 정월에 막부 직무 해임이 허락되자 초당으로 돌아왔다. 4월, 엄무가 급사했다. 5월, 처자를 거느리고 배를 타고 강을 내려가 표류했다.[23]

766년(대력 원년), 규주(현재 중경시 북동부)로 옮겼다. 그는 이곳에서 여러 차례 거처를 옮겼다. 규주 도착 당시에는 산중 “객당”에 거주했다. “객당”은 산 경사에 나무를 엮어 지은 새 둥지 같은 오두막이었다. 그 집 옆에 닭을 길렀고, 긴 대나무 통으로 산중 샘에서 물을 끌어왔다. 이는 고용한 남만 하인 아단이 잘 해주었다. 가을, 서각으로 옮겼다. 이곳은 이전 “객당”보다 나은 곳으로, 강에 임하고 주함을 둘러싼 괜찮은 거처였다. 그는 백제성, 서교 무후묘, 강 중앙 팔진도, 성동 선주묘 등 규주 명승지를 찾아 시를 지었다. 가을이 지나고 백무렴이 규주도독이 된 이후, 두보는 많은 도움을 받았다. 관련 시가 여러 수 남아 있다.[23]

768년(대력 3년) 정월, 두보 가족은 백제성 아래에서 배를 띄워 강릉으로 향했다. 배 안에서 40운 장편을 지어 연안 풍경과 유적, 자신의 생애를 읊었다. 강릉 도착 시 비가 왔고, 종질 두위 집에 들어갔다. 강릉은 동오 쪽으로 나가거나, 북쪽 양양을 거쳐 장안, 낙양 쪽으로 가는 교통 요충지였다. 그러나 두보가 강릉에 왔을 무렵, 북쪽은 여전히 혼란스러웠다. 가을이 끝나갈 무렵 다시 배를 타고 강릉을 떠나 공안에 거주했다. 연말에 악주로 내려갔다.[23]

770년(대력 5년) 4월, 담주에서 난을 피해 상강을 남쪽으로 거슬러 올라가 형주에 들어간 두보는 배 안에서 염열에 시달렸다. 진주에 가서 외가 숙모가 록사참군을 하는 곳에 의탁하려 했으나, 도중 내양에서 홍수로 방전역에 정박하여 5일간 먹을 것이 없었다. 여기서 두보가 내양 현령에게 받은 고기와 백주를 과음하여 그날 밤 죽었다는 전설이 생겼다. 가을부터 겨울에 걸쳐 상강을 표류했지만, 이 기간 일은 시에도 없고 잘 알려지지 않았다. 그 겨울, 배에서 아카자 콩죽을 떠먹고, 부서진 흑판 협식을 밧줄로 묶어 음울한 연말임을 노래했지만, 결국 절필이 되었다.[23]

3. 작품 세계

두보의 작품 세계는 그 범위가 넓고 깊이 있으며, 시대를 초월하는 감동을 준다는 평가를 받는다.

송나라 시대부터 비평가들은 두보를 "역사의 시인"(詩史, shī shǐ)이라고 불렀다.[7] 그의 시는 군사 전략, 정부의 성공과 실패, 황제에게 올린 간언 등 직접적인 역사적 내용뿐만 아니라, 자신과 백성들의 삶에 시대가 미친 영향 등 간접적인 역사적 내용까지 담고 있다.

두보는 또한 철학적 성인 공자에 대응하는 "시성(詩聖, shī shèng)"으로 불린다.[8] 그의 시는 계산보다는 감정에 근거한 정치적 논평을 담고 있으며, "우리 모두 덜 이기적으로 행동하고, 우리가 해야 할 일을 하자"는 메시지를 전달한다.

두보는 자신의 어려움을 시에 자주 언급했지만, 이는 단순한 자기중심적인 자아도취가 아니라 자신을 포함한 타인에 대한 연민에서 비롯된 것이다. 그는 이전에는 시적 주제로 적합하지 않다고 여겨졌던 가정 생활, 서예, 그림, 동물 등 다양한 주제를 시에 담아냈다.

중국 비평가들은 맹자가 공자를 묘사한 "집대성(集大成)"이라는 용어를 사용하여 두보의 업적을 평가했다. 원진(元稹)은 두보가 이전 시인들의 특징들을 통합했다고 평가했다. 두보는 모든 형태의 중국시를 능숙하게 다루었으며, 그의 시는 구어체적인 것부터 암시적이고 문학적인 것까지 다양한 화용론적 레지스터를 사용한다.

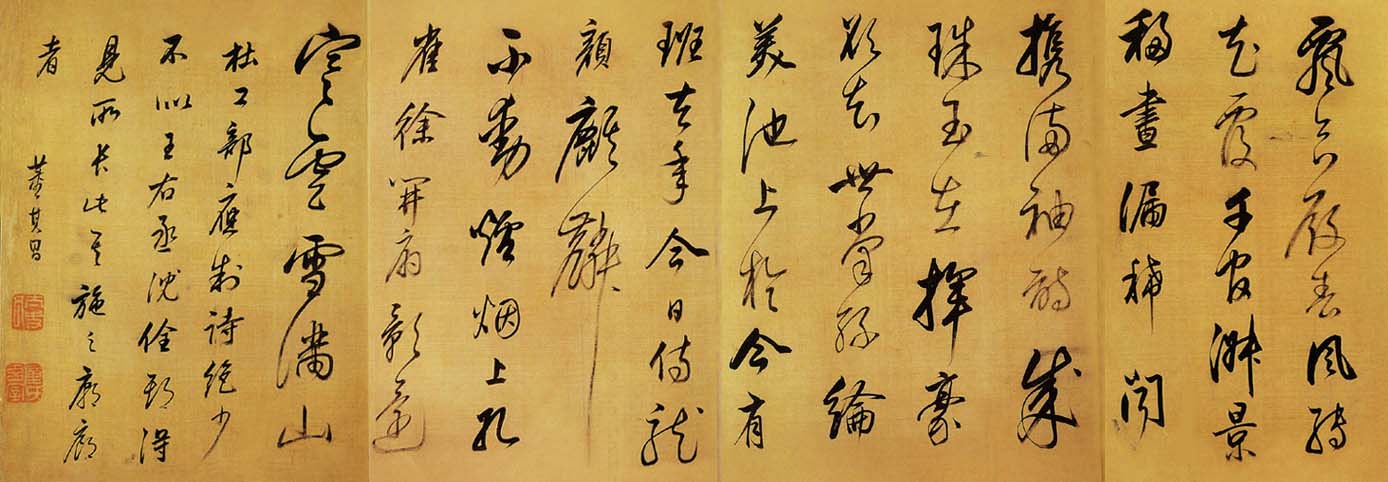

두보는 한간(韓幹)의 명마 그림에 대한 시를 포함하여 당나라 시인 중 가장 많은 그림 관련 시를 썼다.[9]

두보의 작품 어조는 시기에 따라 변화했다. 초기에는 모방적인 궁정 스타일이었지만, 반란 시대에는 자신만의 경지에 도달했다. 그의 시는 친저우(秦州) 시기에는 사막 풍경을 반영하는 엄격한 단순함을, 청두(成都) 시기에는 가볍고 세밀한 관찰을, 쿠이저우(夔州) 시기에는 밀도와 시각의 힘을 보여준다.

두보는 특히 ''율시''에 뛰어났으며, 현존하는 1500편의 작품 중 약 3분의 2가 율시이다. 그는 율시의 형식적 제약을 뛰어넘어 자연스럽게 자신의 감정을 표현했다.

3. 1. 시풍과 특징

그의 고시에는 현실을 심각하게 묘사한 《병거행》 등 작품이 적지 않은데, 시로 엮은 역사라는 뜻에서 '시사'라 일컫는다. 그는 율시를 완성하고 종래 문학 전통의 집대성이라는 형식으로 서정시·서사시를 창조하였다.2009년에 개봉한 대한민국 허진호 감독의 영화 《호우시절》은 두보의 시 《춘야희우(春夜喜雨)》의 첫 구절 '좋은 비는 시절을 안다'(好雨知時節)에서 따온 제목이다.

두보 작품에 대한 비평은 그의 강한 역사 의식, 도덕적 참여, 그리고 뛰어난 기교에 초점을 맞춰 왔다. 송나라 시대부터 비평가들은 두보를 "역사의 시인"(詩史, shī shǐ)이라고 불렀다.[7] 그의 시 중에서 가장 직접적으로 역사적인 것은 군사 전략이나 정부의 성공과 실패를 논평하는 시, 또는 그가 황제에게 올린 간언의 시들이다. 간접적으로 그는 자신과 중국 서민들에게 그의 시대가 미친 영향에 대해 썼다.

두보의 정치적 논평은 계산보다는 감정에 근거한다. 그의 처방은 "우리 모두 덜 이기적으로 행동하고, 우리가 해야 할 일을 하자"는 식으로 요약될 수 있다. 그의 견해는 반박할 수 없었기 때문에, 그의 강력하게 표현된 자명한 진실은 그를 중국 시의 역사에서 중심 인물로 자리매김하게 했다. 중국 비평가들이 두 번째로 좋아하는 칭호는 철학적 성인인 공자의 대응어로서 "시성(詩聖, shī shèng)"이다.[8] 가장 오래된 작품 중 하나인 약 750년경의 「전차가(車辚辚)」는 제국 군대의 징집병의 고통과 고통에 대한 명확한 의식을 표현하고 있다. 이러한 관심사는 두보의 일생 동안 그가 지은 병사와 민간인의 삶에 대한 시에서 지속적으로 표현되었다.

두보의 자기 자신과 타인에 대한 연민은 시의 범위를 전반적으로 확장한 그의 일부였다. 그는 이전에는 시적 처리에 부적합하다고 여겨졌던 주제에 많은 작품을 바쳤다. 장제는 두보에게 있어 "세상의 모든 것이 시"라고 썼다. 두보는 가정 생활, 서예, 그림, 동물 등을 비롯한 다양한 주제에 대해 광범위하게 썼다.

두보(杜甫)의 작품은 무엇보다도 그 범위가 주목할 만하다. 중국 비평가들은 전통적으로 맹자가 공자를 묘사한 것을 언급하며 (''jídàchéng'', "집대성")이라는 용어를 사용했다. 원진(元稹)은 813년에 그의 선배가 "이전 사람들이 각각 보여주었던 특징들을 그의 작품 속에 통합했다"고 쓰면서 두보 업적의 광범위함을 처음으로 언급했다. 그는 모든 형태의 중국시를 능숙하게 다루었다. 게다가 그의 시는 직접적이고 구어체적인 것에서부터 암시적이고 의식적으로 문학적인 것까지 다양한 화용론적 레지스터를 사용한다. 두보는 그의 시대 다른 어떤 작가보다 시와 그림에 대해 더 많이 썼다는 점에 주목할 만하다. 그는 그림에 관한 시만 18편을 썼는데, 이는 당나라 시인 중 가장 많은 수이다. 두보의 한간(韓幹)의 명마 그림에 대한 부정적인 듯한 논평은 오늘날까지도 논쟁을 불러일으켰다.

그의 작품의 어조는 그가 자신의 스타일을 발전시키고 주변 환경에 적응함에 따라 변화했다. 모든 시 형태로 작품을 썼지만, 두보는 형식과 내용에 엄격한 제약이 있는 시의 한 유형인 ''율시''로 가장 잘 알려져 있다. 두보의 현존하는 1500편의 작품 중 약 3분의 2가 이 형태이며, 그는 일반적으로 이 형태의 대표적인 인물로 여겨진다.

두보(杜甫) 시의 특징으로는 사회 현실을 직시한 리얼리즘적인 시각을 들 수 있다. 두보는 당시 관료(士大夫)들과 마찬가지로, 벼슬하여 이상적인 정치를 실현하고자 하는 염원에서 사회 및 정치의 모순을 적극적으로 시가의 소재로 삼아, 동시대의 절친인 이백(李白)의 시와는 대조적인 시풍을 만들어냈다. 특히 자신의 고난을 세상 전체의 문제로 파악하여 묘사하였고, 후세에 "시성(詩聖)"이라 칭송받았다. 또한 "시사(詩史, 시를 통한 역사)"라 불리는 그의 서술 태도는 후대 백거이(白居易)의 풍유(諷喩)시 등에 계승되었다.

안사의 난(安史の乱) 전후, 사회 질서가 붕괴되는 모습을 경험했던 시대의 시들은 정치의 부패와 전란의 모습, 사회적 상황을 비통한 어조로 상세히 묘사한 내용이 많다. 그러한 다양한 사건들을 보편화, 일반화하지 않고 철저하게 개별성을 직시하여 묘사함으로써, 어떤 종류의 보편성, 진실에 다가가려고 했다. 이 시대의 대표작으로는 붕괴된 장안(長安)의 봄 풍경을 읊은 "춘망(春望)", 사회 모순을 날카롭게 지적한 "삼리삼별(三吏三別)[26]", 화주 사공참군(司功參軍)을 사임한 후 방문한 진주의 모습을 자세히 묘사한 "진주잡시이십수(秦州雑詩二十首)"가 있다.[27]

지지자들에게 혜택을 받아 평온한 생활을 보냈던 성도 시대(건원 2년-보응 원년)에는 그 이전의 슬픔과 절망으로 가득 찬 시와는 달리, 자연이 인간에게 보여주는 선의에 눈을 뜨고, 또한 인간도 선의로 가득 찬 자연의 일부임을 자각하며, 자연에 대한 평온한 마음을 노래한 시가 많이 지어졌다. 촉(蜀)이라는 곳은 원래 중원(中原)과 고립된 곳으로 물자가 풍부하고 사람들의 마음에도 여유가 있었을 것이다.[23] 사찰에 놀러 갔을 때 지은 "후유(後遊)"나 두보가 사는 초당(草堂) 근처 환화계(浣花渓)가 범람한 것을 아이가 두보에게 알리러 온다는 등의 소소한 일상을 그린 "강창(江漲)", 제갈량(諸葛亮)을 칭송한 "촉상(蜀相)" 등이 이 시대의 대표작이다.[28]

성도를 떠난 후 귀주 등에서 보낸 말년의 두보는 사회의 혼란과 병으로 인해 생기는 자신의 우울함 자체도 인간이 살아있다는 증거이며, 그 생명력은 시를 통해 시대를 초월하여 지속된다고 보는 경지에 도달했다. 귀주 이후에도 시 창작에 대한 의욕은 쇠하지 않고 여러 방면에 걸쳐 많은 시를 남겼다. 시에 노래되는 비애도 이전까지의 자신의 불우나 국가 및 사회의 모순에서 비롯된 어조와는 달리, 어떤 종류의 장엄한 운치를 지니게 된다.[29] 이 시대의 대표작으로는 "추흥팔수(秋興八首)", "여야서회(旅夜書懐)", "등고(登高)" 등이 있다.

또한 두보는 『문선(文選)』을 매우 중시한 시인으로도 알려져 있다. 차남 두종무(杜宗武)의 생일에 지은 "종무생일(宗武生日)"에 "문선의 이치를 숙독하라"는 구절이 보이는 등, 이 말에서도 『문선』을 중시했음을 알 수 있다. 두보는 『문선』에 나오는 어휘를 그대로 사용할 뿐만 아니라, 『문선』에서 영감을 얻어 새로운 시의 표현을 확장하려고 추구했다. 시의 표현에 대한 집착은 "강상치수여해세료단술(江上値水如海勢聊短述)"의 "사람이 되어 성격이 괴팍하여 좋은 구절에 빠져, 사람을 위협하지 않으면 죽어도 그만두지 않는다"는 구절이 간결하게 그 점을 보여줄 것이다.[30]

3. 2. 대표작

- 삼리삼별(三吏三別)은 두보의 대표적인 사실주의 시로, 전쟁으로 인한 세 지방의 가혹한 관리와 세 종류의 슬픈 이별을 묘사한다. 삼리는 신안리, 석호리, 동관리이며, 삼별은 신혼별, 무가별, 수로별이다.

- 병거행(兵車行)

- 여인행(麗人行)

- 북정(北征)

- 추흥(秋興)

- 두공부집(杜工部集)

- 절구 강벽(江碧)

| 원문 | 번역 |

|---|---|

| 江碧鳥逾白 | 강 푸르니 새 더욱 희고 |

| 山靑花欲燃 | 푸른 산에 꽃은 불타는 듯 |

| 今春看又過 | 이 봄 또 지나가는데 |

| 何日是歸年 | 어느 날이 돌아갈 날인가 |

그의 고시에는 현실을 심각하게 묘사한 《병거행》 등 작품이 적지 않은데, 시로 엮은 역사라는 뜻에서 '시사'라 일컫는다.[8] 그는 율시를 완성하고 종래 문학 전통의 집대성이라는 형식으로 서정시·서사시를 창조하였다.

2009년에 개봉한 대한민국 허진호 감독의 영화 《호우시절》은 두보의 시 《춘야희우》(春夜喜雨)의 첫 구절 '좋은 비는 시절을 안다'(好雨知時節)에서 따온 제목이다.

4. 한국 문학과의 관계

2009년에 개봉한 대한민국의 허진호 감독 영화 《호우시절》은 두보의 시 《춘야희우》(春夜喜雨)의 첫 구절인 '좋은 비는 시절을 안다'(好雨知時節)에서 제목을 따왔다.[34]

5. 평가와 영향

두보는 강한 역사 의식, 도덕적 참여, 뛰어난 기교로 높은 평가를 받는다. 중국 비평가들은 맹자가 공자를 묘사할 때 사용한 '집대성(集大成)'이라는 용어를 두보에게 사용했다. 원진은 813년에 두보가 이전 시인들의 특징들을 통합했다고 평가했다.[12] 두보는 모든 형태의 중국시에 능숙했으며, 특히 율시(律詩)에 뛰어났다. 그의 시는 직설적인 구어체부터 암시적이고 문학적인 표현까지 다양하게 사용되었다.[12]

두보는 시와 그림에 대해 다른 작가들보다 많이 썼다. 그림에 관한 시만 18편을 썼는데, 이는 당나라 시인 중 가장 많은 수이다. 한간(韓幹)의 명마 그림에 대한 두보의 부정적인 평가는 오늘날까지도 논쟁거리이다.[9]

두보의 작품 어조는 그의 스타일에 따라 변화했다. 초기에는 모방적인 궁정 스타일이었으나, 반란을 겪으며 독자적인 경지에 도달했다. 그의 시는 秦州(친저우) 시기의 "엄격한 단순함", Chengdu(청두) 시기의 "가볍고 세밀한 관찰", Kuizhou(쿠이저우) 시기의 "밀도와 시각의 힘"을 지닌다.[12]

2009년 허진호 감독의 대한민국 영화 《호우시절》은 두보의 시 《춘야희우》(春夜喜雨)의 첫 구절 '좋은 비는 시절을 안다'에서 제목을 따왔다.

5. 1. 중국 문학사에서의 위상

두보는 송나라 시대부터 "시사"(詩史) 즉, '역사의 시인'이라고 불렸다.[7] 그의 시 중에는 군사 전략이나 정부 정책에 대한 논평, 황제에게 올리는 간언 등이 포함되어 있다. 또한, 두보는 자신과 백성들에게 그 시대가 미친 영향에 대해 썼는데, 이는 "그 시대에 공식적으로 편찬된 역사에는 거의 없는 종류의 정보"[7]를 담고 있다는 평가를 받는다.두보의 정치적 논평은 계산보다는 감정을 바탕으로 한다. 그의 처방은 "우리 모두 덜 이기적으로 행동하고, 우리가 해야 할 일을 하자"는 식으로 요약될 수 있다. 그의 견해는 반박의 여지가 없었기에, 그의 강력하게 표현된 자명한 진실은 그를 중국 시 역사에서 중심적인 인물로 만들었다.[7]

《브리태니커 백과사전》에 따르면, 많은 문학 비평가들은 두보의 작품을 역사상 가장 위대한 작품 중 하나로 꼽는다.[11] 또한 "그의 밀도 높고 함축적인 언어는 구절의 모든 함축적인 의미와 개별 단어의 모든 억양 가능성을 활용하는데, 이러한 특징은 어떤 번역으로도 드러낼 수 없다"고 평가받는다.[11]

두보는 생전과 사후 곧바로 큰 인정을 받지는 못했다.[12] 이는 부분적으로 그의 독창적인 문체와 형식적 혁신 때문인데, 그중 일부는 여전히 "중국 비평가들에 의해 매우 대담하고 기이하게 여겨진다."[12] 당대에는 그에 대한 언급이 거의 없었으며, 두보를 애정 어린 시각으로 묘사한 몇몇 시가 있을 뿐, 시적 또는 도덕적 이상의 본보기로는 언급되지 않았다.[12]

그러나 두보는 "시간이 지남에 따라 영향력이 커진 유일한 중국 시인"이며,[12] 그의 작품은 9세기에 인기가 높아지기 시작했다. 백거이(白居易)는 두보 작품 중 일부의 도덕적 감정을 칭찬했고, 한유(韓愈)는 미학적 관점에서 두보와 이백(李白)을 옹호하는 글을 썼다.[12] 10세기 초에는 위장(韋莊)이 사천(四川)에 있는 두보의 초가집을 처음으로 복원했다.[12]

두보의 명성은 11세기 북송(北宋) 시대에 절정에 달했다. 이 시기에 이전 시인들에 대한 종합적인 재평가가 이루어졌는데, 왕유, 이백, 두보는 각각 불교, 도교, 유교를 대표하는 것으로 여겨졌다.[13] 동시에 성리학의 발전은 두보가 시적 모범으로서 최고의 자리를 차지하도록 했다.[13] 소식(蘇軾)은 두보가 "뛰어나다... 왜냐하면... 모든 풍파 속에서도 그는 한 끼 식사 시간 동안에도 그의 군주를 잊지 않았기 때문이다"라고 평가했다.[13]

중화인민공화국 수립 이후, 두보의 국가에 대한 충성심과 가난한 사람들에 대한 관심은 초기 민족주의와 사회주의로 해석되었고, 그는 간결한 "민중의 언어"를 사용한 것으로 칭찬받았다.[13]

두보의 인기는 영국의 셰익스피어의 영향력만큼이나 측정하기 어려울 정도로 커졌다. 중국 시인이 그에게 영향을 받지 않기는 어려웠다.[13]

5. 2. 현대적 의의

두보는 생전과 사후에 바로 큰 인정을 받지 못했다.[12] 그의 독창적인 문체와 형식적 혁신은 일부 중국 비평가들에게 매우 대담하고 기이하게 여겨졌다.[12] 당대에는 여섯 명의 작가가 쓴 열한 편의 시에서 두보를 애정 어린 시각으로 묘사했지만, 시적 또는 도덕적 이상의 본보기로 언급하지는 않았다.[12] 또한, 두보는 당대 시집에 제대로 소개되지 않았다.[12]그러나 두보는 시간이 지남에 따라 영향력이 커졌으며,[12] 그의 작품은 9세기에 인기가 높아지기 시작했다. 백거이(白居易)는 두보 작품 중 일부의 도덕적 감정을 칭찬했고, 한유(韓愈)는 두보와 이백(李白)을 미학적 관점에서 옹호하는 글을 썼다.[12] 10세기 초에는 위장(韋莊)이 쓰촨(四川)에 있는 두보의 초가집을 처음으로 복제했다.[12]

두보의 명성은 11세기 북송(北宋) 시대에 절정에 달했다. 이 시기에 왕유, 이백, 두보는 각각 불교, 도교, 유교의 중국 문화적 흐름을 대표하는 것으로 여겨졌고, 성리학의 발전은 두보가 시적 모범으로서 최고의 자리를 차지하도록 했다.[13] 소식(蘇軾)은 두보가 "뛰어나다... 왜냐하면... 모든 풍파 속에서도 그는 한 끼 식사 시간 동안에도 그의 군주를 잊지 않았기 때문이다"라고 썼다.[13]

중화인민공화국 수립 이후, 두보의 국가에 대한 충성심과 가난한 사람들에 대한 관심은 초기 민족주의와 사회주의로 해석되었고, 그는 간결한 "민중의 언어"를 사용한 것으로 칭찬받았다.[12]

두보의 시는 "역사의 시인"(詩史)이라는 평가를 받는데,[7] 그의 시는 군사 전략이나 정부의 성공과 실패를 논평하고, 황제에게 간언을 올리기도 하며, 자신과 중국 서민들에게 시대가 미친 영향에 대해 썼다.[7] 그의 정치적 논평은 계산보다는 감정에 근거하며, "우리 모두 덜 이기적으로 행동하고, 우리가 해야 할 일을 하자"는 식으로 요약될 수 있다.[7]

두보는 "시성(詩聖)"으로도 불리는데,[8] 이는 철학적 성인인 공자에 대응하는 칭호이다.[8] 그의 초기 작품인 「전차가(車辚辚)」는 징집병의 고통을 표현하고 있으며, 이러한 관심사는 두보의 일생 동안 지속적으로 표현되었다.[8]

2009년에 개봉한 허진호 감독의 대한민국 영화 《호우시절》은 두보의 시 《춘야희우》(春夜喜雨)의 첫 구절 '좋은 비는 시절을 안다'(好雨知時節)에서 따온 제목이다.

브리태니커 백과사전에 따르면, 두보의 작품은 많은 문학 비평가들에 의해 역사상 가장 위대한 작품 중 하나로 여겨지며,[11] 그의 밀도 높고 함축적인 언어는 번역으로 드러내기 어렵다고 언급한다.[11]

5. 3. 일본 문학에 끼친 영향

마쓰오 바쇼를 포함한 무로마치 시대 문학과 에도 시대 학자 및 시인들에게 두보는 깊은 영향을 미쳤다.[15] 현대 일본어에서 "시성(詩聖, ''shisei'')"이라는 용어는 대부분 두보와 동의어로 사용된다.[15]13세기까지 일본에서는 백거이를 모든 시인 중 가장 훌륭하게 여겼으며, 두보에 대한 언급은 거의 없었지만, 9세기의 『문화수례집(Bunka Shūreishū)』과 같은 일부 한시(일본인이 지은 중국시) 선집에서 그의 영향을 볼 수 있다.[15] 두보 시에 대한 주목할 만한 최초의 일본 애호가는 시렌 고칸(1278–1346)으로, 그는 임제종의 조사이자 오산의 문학에서 가장 저명한 작가 중 한 명이었으며, 두보를 높이 평가하고 『사호쿠슈(Saihokushū)』 11권에서 선승의 관점에서 두보의 시에 대한 주석을 달았다.[15] 그의 제자인 추간 엔게쓰는 많은 한시를 지었는데, 서문에서 분명히 "두보의 영향을 받았다"고 언급했다.[15] 추간 엔게쓰의 제자인 기도 슈신은 궁정과 아시카가 막부와 긴밀한 관계를 맺고 세상에 두보의 시를 전파했는데, 어느 날 궁정의 관백이자 련가 시의 최고 권위자인 니조 요시모토가 기도 슈신에게 "두보와 이백의 시를 배워야 할까요?"라고 묻자, 기도는 "능력이 된다면 배워야 하지만, 그렇지 않다면 배우지 말아야 합니다"라고 대답했다.[15] 그 이후로 선원과 귀족 사회 모두에서 두보 시에 대한 많은 세미나가 열렸고, 그 결과 그의 시는 무로마치 시대의 일본 문학, 예를 들어 14세기 후반의 역사 서사시 『태평기(Taiheiki)』과 『백만(Hyakuman)』, 『바쇼(Bashō)』, 『순간(Shunkan)』과 같은 몇몇 노(能)극에서 자주 인용되었다.[15]

에도 시대 간에이(寛永) 시대(1624~1643년) 동안 명나라의 『두율집해(杜律集解, 邵傳|소전중국어)』가 일본으로 수입되었고, 유교 학자와 쵸닌(평민) 계층에서 폭발적인 인기를 얻었다.[15] 이 주석은 두보를 모든 시인 중 가장 뛰어난 시인으로 명성을 확립했는데, 예를 들어 저명한 유교 학자 하야시 준사이는 『가호 분슈(Gahō Bunshū)』 37권에서 자미(두보)가 역사상 최고의 시인이라고 언급하고, 그 단순함과 가독성을 칭찬하면서 원나라 시대의 옛 주석을 너무 난해하다고 비판했다.[15] 최고의 하이쿠 시인인 마쓰오 바쇼 또한 두보의 강한 영향을 받았는데, 그의 걸작인 『오쿠노호소미치(Oku no Hosomichi)』에서 하이쿠의 서문으로 「춘망(春望)」(春望|춘망중국어)의 첫 두 줄을 인용했고,[16] 다른 많은 하이쿠도 비슷한 어휘와 주제를 가지고 있다.[15] 긴 여행 중 오사카에서 사망했을 때, 그가 가지고 다닐 수 있었던 몇 안 되는 귀중품 중 하나로 두보의 시집이 함께 발견되었다고 한다.[15]

참조

[1]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History

Houghton Mifflin

[2]

서적

Du Fu: A Life in Poetry

Random House

[3]

서적

Chinese Literature II: Nature Poetry

Columbia University Press

[4]

서적

The Cambridge Illustrated History of China

Cambridge University Press

[5]

웹사이트

University of Virginia's 300 Tang Poems

http://etext.virgini[...]

2011-08-06

[6]

학술지

Diabetes: A brief historical retrospect

[7]

서적

Harmony Garden: The Life, Literary Criticism, and Poetry of Yuan Mei (1716–1798)

Routledge

[8]

서적

Chinese Literature

China Intercontinental Press

[9]

학술지

Tu Fu's Art Criticism and Han Kan's Horse Painting

1970-06-01

[10]

학술지

Versions from Tu Fu

1964-06-01

[11]

서적

The New Encyclopædia Britannica, Volume 12

Encyclopædia Britannica, Inc

[12]

서적

Chinese Poems with English Translation /

Zhengzhong Bookstore

[13]

서적

The Liberal Arts Press

[14]

서적

Selected Poems of Du Fu

https://cup.columbia[...]

Columbia University Press

2003-01-01

[15]

웹사이트

知識探索:JapanKnowledge

http://www.japanknow[...]

[16]

서적

Kodansha

[17]

서적

One Hundred Poems From the Chinese

New Directions

[18]

서적

Li Po and Tu Fu: Poems

Viking

[19]

서적

The Selected Poems of Du Fu

New Directions

[20]

서적

The Poetry of Du Fu

http://www.degruyter[...]

De Gruyter

[21]

웹사이트

Translating nine pounds of poetry

http://news.harvard.[...]

2016-04-11

[22]

학술지

杜甫はいつから「詩聖」になったか

http://id.nii.ac.jp/[...]

北海道教育大学国語国文学会・札幌

2017-01-01

[23]

서적

杜甫 漢詩大系 第9巻

集英社

[24]

기타

[25]

기타

[26]

기타

[27]

서적

唐詩物語 : 名詩誕生の虚と実と

https://iss.ndl.go.j[...]

大修館書店

[28]

서적

『杜甫』鑑賞中国の古典第17巻

角川書店

[29]

서적

吉川幸次郎全集第十二巻「杜甫について」

筑摩書房

[30]

서적

杜甫と玄宗皇帝の時代「杜甫と『文選』(大橋賢一)」

勉誠出版

[31]

기타

[32]

기타

[33]

기타

[34]

기타

[35]

서적

『吉川幸次郎全集』第十二巻「芭蕉と杜甫」

筑摩書房

[36]

서적

花屋日記 芭蕉臨終記

岩波文庫

2017

[37]

서적

杜甫 下 中国詩人選集 10

岩波書店

[37]

서적

杜甫 上 中国詩人選集 10

岩波書店

[38]

서적

杜甫 ビギナーズ・クラシックス

角川学芸出版

[39]

서적

杜甫詩注 第1冊

岩波書店

[40]

서적

中国学芸大事典

大修館書店

[41]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com