등식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

등식은 두 대상이 같음을 나타내는 수학적 관계이며, 등호(=)를 사용하여 표현된다. 등식은 반사율, 대칭성, 추이성을 만족하며, 대입 원리를 통해 다른 식이나 명제에서 대상들을 대체할 수 있다. 등식은 수학의 기본적인 동치 관계를 제공하며, 수리 논리에서는 동일률과 라이프니츠의 법칙으로 설명된다. 집합론에서 등식은 외연 공리에 의해 두 집합이 동일한 원소를 포함할 때 같다고 정의된다. 등식은 근사, 동치 관계, 동형, 합동 관계와 같은 유사한 개념들과 구분되며, 방정식과 항등식을 정의하는 데 사용된다. 산술에서는 등식의 변형을 통해 방정식을 풀거나 식을 간단하게 만들 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수학기초론 - 힐베르트 프로그램

힐베르트 프로그램은 20세기 초 수학의 기초를 형식 체계로 구축하고 무모순성과 완전성을 증명하려 했으나, 괴델의 불완전성 정리에 의해 원래 목표 달성이 불가능해졌고 수정된 형태로 연구가 지속되고 있다. - 수학기초론 - 폰 노이만-베르나이스-괴델 집합론

폰 노이만-베르나이스-괴델 집합론(NBG)은 집합과 모임 두 종류의 객체를 다루는 공리적 집합론으로, 모든 집합은 모임이 되며, 집합론적 역설을 피하고 모임을 다루면서 ZFC의 보존적 확장이자 유한 공리화 가능 이론이고 클래스 개념을 통해 ZFC보다 강력한 선택 공리를 허용한다. - 관계 (수학) - 이항 관계

이항 관계는 순서쌍을 원소로 가지는 집합으로, 두 원소 간의 관계를 정의하며, 집합 X와 Y의 데카르트 곱의 부분집합으로 표현되고, 다양한 연산과 성질을 가지며 여러 분야에서 활용된다. - 관계 (수학) - 동치 관계

동치 관계는 집합의 원소들 사이에서 반사성, 대칭성, 추이성을 만족하는 이항 관계로서, 집합을 겹치지 않는 부분집합인 동치류로 분할하여 몫집합 개념으로 이어지며 수학의 다양한 분야에서 활용된다. - 초등 수학 - 거리

거리는 수학에서 두 점 사이를 측정하는 함수, 물리학에서 물체의 위치 변화량, 일상생활에서 두 지점 사이의 길이를 의미하며, 국제단위계에서는 길이로 표현된다. - 초등 수학 - 제곱근

제곱근은 x² = a를 만족하는 x 값으로, a가 양수일 때 두 개의 제곱근을 가지며, 수학, 물리학, 기하학 등 다양한 분야에서 중요한 개념이고, 무리수와도 관련되어 행렬이나 연산자에도 확장된다.

| 등식 | |

|---|---|

| 수학적 기초 | |

| 정의 | 두 수량 또는 수학적 표현 간의 관계를 나타내는 것으로, 둘이 동일함을 나타냄 |

| 표현 | 기호 (=)를 사용하여 나타내는 방정식 |

| 기본 원리 | 집합론에서 동치 관계에 기반하여 정의됨 |

| 특징 | 반사 관계: 모든 x에 대해 x = x 대칭 관계: x = y이면 y = x 추이 관계: x = y이고 y = z이면 x = z |

| 활용 | |

| 수학 | 기본적인 수학적 연산 및 증명에서 핵심적인 역할 |

| 논리학 | 술어 논리에서 대상 간의 동일성을 나타내는 데 사용됨 |

| 컴퓨터 과학 | 프로그램의 알고리즘 및 자료 구조에서 값의 비교 및 할당에 사용됨 |

| 주의 사항 | |

| 동일성과의 구분 | 동일성은 철학적 개념으로, 수학적 등호와는 차이가 있을 수 있음 |

| 근사값과의 혼동 | 근사값은 정확히 같지 않지만, 유사한 값을 나타낼 때 사용됨 (≈ 기호 사용) |

2. 정의

실수 집합 에서, 두 실수 에 대한 '''등식'''은 로 표현되며, '가 와 같다'라고 읽는다. 등식은 등호 를 사용하여[33] 두 대상 사이의 이항 관계를 나타낸다.

| 부등식 | 읽기 | 무변수 실례 |

|---|---|---|

| a=b | 가 와 같다 | 1=1, 2=2 |

는 등식이 성립하지 않음을 나타내는 기호로, 좌변 와 우변 는 '같지 않다' 또는 '다르다'라고 읽는다.

일반적으로 등호는 다음 두 가지 공리에 의해 정의된다.

- 반사율: 대상 ''a''가 무엇이든 ''a'' = ''a''는 항상 성립한다.

- 대입 원리: 대상 ''a'', ''b''가 ''a'' = ''b''일 때, 하나의 자유 변수 ''x''를 포함하는 어떤 명제 함수 ''P''(''x'')에 대해서도 ''P''(''a'') ⇔ ''P''(''b'')가 (양변 모두가 유일한 의미를 가질 경우) 항상 성립한다.

대입 원리와 반사율로부터 다음 성질이 유도된다.

- 대칭율: 대상 ''a'', ''b''에 대해 ''a'' = ''b''가 성립할 때 ''b'' = ''a''도 동시에 성립한다.

- 추이율: 대상 ''a'', ''b'', ''c''에 대해 ''a'' = ''b''와 ''b'' = ''c''가 동시에 성립할 때 ''a'' = ''c''도 동시에 성립한다.

상등성은 반사율, 대칭율, 추이율을 만족시키므로 동치 관계의 일종이다. "상등성이란 대입 원리를 만족하는 동치 관계를 말한다"라고 정의할 수도 있다. 등식은 수학에서 가장 기본적인 동치 관계를 제공한다.

겉보기에는 다른 것이 같은 것을 나타내거나, 표기 편의상 겉보기에는 같은 것처럼 보이는 것이 다른 대상을 가리키는 경우가 있다. 따라서 무언가가 같다는 것을 나타내기 위해서는 각 변에 어떤 대상을 취할 것인가, 대상이 무엇인가를 명확히 해야 한다. 경우에 따라서는 상등이라고 하지 않고 동치, 동형, 합동 등으로 부르며, 등호 대신 특유의 기호를 사용하기도 한다.

대입 원리는 더 일반적인 형태로 서술할 수 있다. 대상 ''a''''i'', ''b''''j''가 을 만족하면, ''l''개의 자유 변수 ''x''1, ''x''2, ..., ''x''''l''을 갖는 어떤 명제 함수 ''P''(''x''1, ''x''2, ..., ''x''''l'')에 대해서도 가 성립한다. 이는 명제 함수 ''P''(''x'')에서 자유 변수 ''x''가 여러 번 나타날 때, 명제 ''P''(''a'')에 나타나는 ''a''의 일부를 그것과 같은 것으로 바꿔도 좋다는 것을 의미한다.

3. 어원

'equal'이라는 단어는 라틴어 aequālisla ('같은', '비교할 수 있는', '유사한')에서 파생되었으며, 이는 다시 aequusla ('평평한', '공정한')에서 유래되었다.[6] 이 단어는 14세기경 중세 영어로 들어왔으며, 고대 프랑스어 equalitéfro (현대 égalité프랑스어)에서 차용되었다.[7]

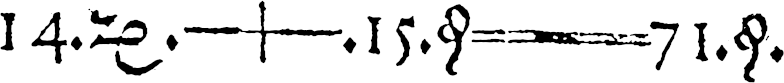

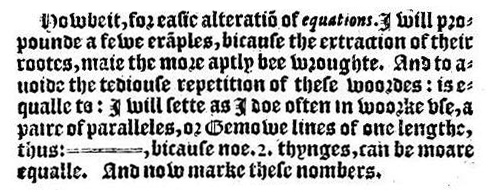

수학에서 동등성을 나타내기 위해 현재 보편적으로 사용되는 등호 (=)는 웨일스 수학자 로버트 레코드에 의해 ''The Whetstone of Witte'' (1557)에서 처음 기록되었다. 기호의 원래 형태는 현재 형태보다 훨씬 넓었다. 레코드는 자신의 저서에서 "Gemowe lines"를 설계한 이유를 설명했는데, 라틴어 gemellusla ('쌍둥이')에서 유래되었으며, 그가 생각하기에 가장 동등한 것이었기 때문에 두 개의 평행선을 사용하여 동등성을 나타냈다.[8]

4. 기본 성질

등식은 반사율, 대칭성, 추이성을 가지며, 이는 동치 관계의 기본 성질이다.[9][10] 대체 원리에 따라, 등식으로 연결된 대상은 식이나 명제에서 서로 대체 가능하다.[11] 함수 적용 시에도 등식은 유지된다.

초등 및 중등 교육 과정에서는 등식의 연산과 관련하여 반사성, 대칭성, 추이성 외에 다음과 같은 제1성을 포함한 4가지 성질을 사용한다. 여기서 , , 는 임의의 상수이다.

- 이면,

- 이면,

- 이면,

- 이면, (단, )

이러한 변형은 모두 정의 가능한 경우에 성립하며, 이를 통틀어 등식 변형이라고 한다.

예를 들어 는 와 동치이다. 이처럼 한쪽 변의 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것을 이항이라고 한다.

4. 1. 반사율

반사율에 따르면, 모든 대상 에 대해 이다.4. 2. 대칭성

모든 와 에 대해, 만약 이면, 이다.[9] 이는 대상 ''a'', ''b''에 대해 ''a'' = ''b''가 성립할 때 ''b'' = ''a''도 동시에 성립한다는 대칭율로 설명할 수 있다.[9]어떤 집합 가 등식()에 의해 유도된 관계 을 가진다고 가정하고, 가 존재하여 라고 하자. 그러면 공식 를 취한다. 따라서 를 얻는다. 가정에 의해 이고, 반사율에 의해 이므로, 를 얻는다.

집합 가 주어져 이면, 가 성립하며, 이는 를 의미하므로, 이다.

4. 3. 추이성

모든 대상 a, b, c에 대해, 만약 a = b이고 b = c이면, a = c이다.[9][10]어떤 집합 S가 등식()에 의해 유도된 관계 R을 가진다고 가정하고, a, b, c ∈ S가 존재하여 aRb 및 bRc라고 하자. 그러면 공식 를 취한다. 따라서 를 얻는다. 대칭성에 의해 b=a이고, 가정에 의해 bRc이므로, aRc를 얻는다.

집합 X, Y, Z가 주어져 (1) X = Y이고 (2) Y = Z일 때, z ∈ X라고 가정하면 (1)에 의해 z ∈ Y이고, 이는 (2)에 의해 z ∈ Z를 의미하며, 역도 마찬가지이므로 이고, 따라서 X=Z이다.

대상 a, b, c에 대해 a = b와 b = c가 동시에 성립하고 있을 때는 항상 a = c도 동시에 성립한다.

4. 4. 대체

이면, 는 어떤 식이나 수식에서 를 대체할 수 있다.[9] 예를 들어, 주어진 실수 와 에 대해, 만약 이면, 은 을 의미한다.또한, 모든 와 에 대해, 어떤 연산 에 대해, 만약 이면, 이다.[11] 예를 들어 다음과 같다.

- 주어진 실수 와 에 대해, 만약 이면, 이다. (여기서 인 단항 연산이다.)

- 주어진 양의 실수 와 에 대해, 만약 이면, 이다. (여기서 at 인 이항 연산이다.)

- 주어진 실수 함수 와 가 어떤 변수 에 대해 정의되었을 때, 만약 모든 에 대해 이면, 모든 에 대해 이다. (여기서 인 미분이라고 불리는 함수에 대한 연산, 즉 연산자이다.)

만약 주어진 집합 의 원소로 제한된다면, 반사율, 대칭성, 추이성 이 세 가지 속성은 등식을 에 대한 동치 관계로 만든다. 에 대한 연산이 주어지면, 대체 속성은 등식을 합동 관계로 만든다.

초등・중등 교육에서는 반사성・대칭성・추이성에 더하여 제1성의 4가지 성질을 사용하여 등식의 연산을 수행한다. 제1성은 사칙연산에 대해, , , 를 임의의 상수로 할 때, 라면 다음 등식이 모두 정의 가능한 한 성립한다는 것을 말하며, 이를 통칭하여 등식 변형이라고 부른다.

4. 5. 연산 적용

어떤 연산 에 대해, 이면, 이다.[11]예를 들어:

- 주어진 실수 ''a''와 ''b''에 대해, 만약 이면, 이다. (여기서 이다. 단항 연산)

- 주어진 양의 실수 ''a''와 ''b''에 대해, 만약 이면, 이다. (여기서 at 이다. 이항 연산)

- 주어진 실수 함수 ''g''와 ''h''가 어떤 변수 ''a''에 대해 정의되었을 때, 만약 모든 ''a''에 대해 이면, 모든 ''a''에 대해 이다. (여기서 이다. 미분이라고 불리는, 함수에 대한 연산 (즉, 연산자))

초등・중등 교육에서는 "등식의 성질"로 파악하여 반사성・대칭성・추이성에 더하여 제1성의 4가지 성질을 사용하여 등식의 연산을 수행한다.

제1성이란, 사칙연산에 대해, ''a'', ''b'', ''c''를 임의의 상수로 할 때, 라면 등식

- ''a'' + ''c'' = ''b'' + ''c'',

- ''a'' - ''c'' = ''b'' - ''c'',

- ''ac'' = ''bc'',

- ''a''/''c'' = ''b''/''c''

가 각각 모두 정의 가능한 한 성립한다는 것을 말한다.

이것은 ''P(x)'' = {''x'' ± ''c''=''a'' ± ''c''}, ''P(x)'' = { ''xc''=''ac''}, ''P(x)''={''x''/''c''=''a''/''c''}가 되는 명제 함수에 의해 대입 원리로부터 유도된다. 이것들을 통칭하여 등식 변형이라고 부른다.

: ± ''c''

가 되는 것은 복부호 동순으로

: - (± ''c'') = ''b''

가 되는 것과 동치임이 따른다.

이것은 겉보기에는 한쪽 변에 있는 일부 항을 부호를 바꿔 다른 쪽 변으로 옮기는 조작으로 보이므로, 이와 동치인 두 식의 한쪽을 다른 쪽으로 바꿔 넣는 것을 '''이항'''(移項, transpose영어)이라고 부른다.

5. 논리에서의 등식

수리 논리학과 수학 철학에서 등식은 동일률과 대입 성질로 설명된다.[18][19][20]

- '''동일률''': 모든 사물은 자기 자신과 동일하다는 것을 명시한다. 즉, 모든 에 대해 이다.

- '''대입 성질''': 라이프니츠의 법칙이라고도 하며, 두 사물이 같으면 한 사물의 모든 성질은 다른 사물의 모든 성질이어야 함을 나타낸다. 즉, 모든 와 와 모든 공식 (자유 변수 포함)에 대해 이면 는 를 함의한다.

6. 집합론에서의 등식

집합의 같음은 집합론에서 같음 기호를 포함하거나 포함하지 않는 일차 논리 언어를 기반으로 하는 공리에 따라 두 가지 다른 방식으로 공리화된다.

일차 논리(first-order logic)와 등식이 있는 경우, 외연성의 공리는 동일한 원소를 "포함"하는 두 집합은 동일한 집합이라고 명시한다.[25]

- 논리 공리:

- 논리 공리:

- 집합론 공리:

레비(Lévy)는 "우리가 '등식'이 있는 일차 술어 논리를 사용하는 이유는 편의를 위해서이다. 이렇게 함으로써 등식을 정의하고 모든 속성을 증명하는 수고를 덜 수 있다. 이 부담은 이제 논리가 떠맡는다."라고 언급했다.[26]

일계 논리에서 등식이 없는 경우, 두 집합은 동일한 원소를 포함할 때 ''정의''상 같다. 외연 공리는 두 개의 같은 집합이 동일한 집합에 ''포함된다''고 명시한다.[27]

- 집합론 정의:

- 집합론 공리:

7. 유사 관계

근사(), 동치 관계, 동형, 합동 관계() 등은 등호와 비슷해 보이지만, 엄밀하게는 서로 다른 수학적 개념이다.[29][30][31][32]

7. 1. 근사

이항 관계 "근사" (기호 로 표시)는 실수 등에서 더 정확하게 정의되더라도 추이적이지 않다 (작은 차이가 더해져 큰 것이 될 수 있기 때문). 그러나 거의 모든 곳에서의 동등성은 추이적이다.[28]테스트 중인 의심스러운 동등성은 기호를 사용하여 표시할 수 있다.[28]

7. 2. 동치 관계

관계로 볼 때, 등식은 집합에서 더 일반적인 개념인 동치 관계의 전형이다. 동치 관계는 반사 관계, 대칭 관계, 추이 관계를 모두 만족하는 관계이다. 항등 관계는 동치 관계이다. 반대로, ''R''을 동치 관계라 하고, ''x R z''인 모든 원소 ''z''로 구성된 ''x''의 동치류를 ''xR''로 표기하면, 관계 ''x R y''는 등식 ''xR'' = ''yR''와 동등하다. 따라서 등식은 가장 작은 동치류(각 클래스는 단일 원소로 축소됨)를 갖는 관계라는 의미에서, 임의의 집합 ''S''에 대한 가장 세밀한 동치 관계이다.상등성은 반사율, 대칭율, 추이율을 만족시키므로, 동치 관계의 일종이며, "상등성이란 대입 원리를 만족하는 동치 관계를 말한다"라고 해도 (장황하지만) 정의와 같다. 등식은 수학에서 가장 기본적인 동치 관계를 제공하는 것으로 볼 수 있다.

7. 3. 동형

어떤 맥락에서 같음은 ''동치 관계'' 또는 ''동형''과 엄격하게 구분된다.[29] 예를 들어 ''분수''와 ''유리수''를 구별할 수 있는데, 후자는 분수의 동치류이다. 분수 1/2와 2/4는 분수로서 (기호의 다른 문자열로) 다르지만, 같은 유리수 (수직선상의 같은 점)를 "나타낸다".마찬가지로, 집합 {A, B, C}와 {1, 2, 3}은 같은 집합이 아니다. 첫 번째는 문자로 구성되고, 두 번째는 숫자로 구성되지만, 둘 다 세 개의 원소로 이루어진 집합이므로, 두 집합은 서로 동형이다. 즉, 두 집합 간에 전단사 함수가 존재한다는 의미이다. 예를 들어 A ↦ 1, B ↦ 2, C ↦ 3과 같이 나타낼 수 있다. 하지만 A ↦ 3, B ↦ 2, C ↦ 1과 같이 다른 동형 선택도 가능하다. 이러한 구별, 같음과 동형 사이의 구별은 범주론에서 근본적으로 중요하다.

7. 4. 합동 관계

어떤 경우에는, 고려하는 성질과 구조에 대해서만 동등한 두 개의 수학적 대상을 동일한 것으로 간주할 수 있다. '''합동'''이라는 단어 (및 관련 기호 )는 이러한 종류의 동일성을 위해 자주 사용되며, 대상 간의 동형 사상류의 몫 집합으로 정의된다.[30][31][32]기하학에서 예를 들어, 두 개의 기하학적 도형은 한 도형을 다른 도형과 일치하도록 이동할 수 있을 때 합동이라고 하며, 이 동등/합동 관계는 도형 간의 등거리 변환의 동형 사상 클래스이다. 집합의 동형 사상과 마찬가지로, 이러한 속성과 구조를 가진 수학적 객체 간의 동형 사상과 동등/합동의 차이점은 범주론의 발전, 호모토피 형식 이론 및 단일형식 기초의 동기 부여 중 하나였다.

8. 방정식과 항등식

방정식은 등호(=)로 두 수학적 표현을 연결한 수학적 표현식이다. 방정식 풀이는 미지수의 값을 찾는 문제이며, 이 값을 방정식의 해라고 한다. 방정식은 집합을 정의하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 방정식 의 해 집합은 해석 기하학에서 단위 원을 형성한다.[12]

8. 1. 방정식

방정식은 등호(=)로 두 수학적 표현을 연결한 수학적 표현식이다. 방정식 풀이는 지정된 등식이 참이 되도록 하는, ''미지수''라고 하는 특정 변수의 값을 찾는 문제이다. 방정식이 성립하는 미지수의 각 값은 주어진 방정식의 ''해''라고 하며, 방정식을 ''만족시킨다''고도 한다.[12] 예를 들어, 방정식 은 과 를 유일한 해로 가진다. 이 용어는 여러 개의 미지수를 가진 방정식에도 유사하게 사용된다.방정식은 집합을 정의하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 방정식 의 모든 해 쌍 의 집합은 해석 기하학에서 단위 원을 형성한다. 따라서 이 방정식은 ''단위 원의 방정식''이라고 불린다.

8. 2. 항등식

항등식은 주어진 영역 내에서 변수의 모든 값에 대해 참인 등식이다.[13] "방정식"은 때때로 항등식을 의미할 수 있지만, 대개는 방정식이 참인 변수 공간의 하위 집합을 명시한다. 예를 들어 \((x + 1)(x + 1) = x^2 + 2x + 1\)은 각 실수 \(x\)에 대해 참이다. 등식과 항등식을 구별하거나 등식 관계를 다른 용도로 사용하는 표준 표기법은 없으며, 식의 의미와 문맥을 통해 적절한 해석을 추측해야 한다.[14] 때로는 항등식이 세 줄 막대로 쓰이기도 한다: \((x + 1)(x + 1) \equiv x^2 + 2x + 1\).[15]9. 정의에 의한 등식

등식과 방정식은 종종 새로운 용어나 기호를 소개하고, 등가성을 확립하며, 복잡한 표현에 대한 약어를 도입하는 데 사용된다. 새로운 기호를 정의할 때는 일반적으로 (:=)로 표시한다. 이는 컴퓨터 과학에서 변수의 할당 개념과 유사하다. 예를 들어, 는 오일러 수를 정의하고, 은 허수 의 정의적 속성이다.

수학적 논리에서 이는 (등식을 통한) 정의에 의한 확장이라고 하며, 이는 형식적 시스템에 대한 보존적 확장이다. 이는 새로운 상수 기호를 정의하는 방정식을 이론의 새로운 공리로 채택하여 수행된다.

"정의에 의해 같다"는 기호 사용의 첫 번째 기록은 이탈리아 수학자 체사레 부랄리-포르티의 ''Logica Matematica''(1894)에 나타났다. 부랄리-포르티는 그의 책에서 () 표기법을 사용했다.

10. 산술에서의 등식

초등・중등 교육에서는 등식의 성질로 반사성, 대칭성, 추이성에 제1성을 더한 4가지 성질을 사용하여 등식의 연산을 수행한다.[1]

제1성이란, 사칙연산에 대해 ''a'', ''b'', ''c''를 임의의 상수로 할 때, ''a'' = ''b''라면 다음 등식이 모두 정의 가능한 한 성립한다는 것을 말한다.[1]

- ''a'' + ''c'' = ''b'' + ''c''

- ''a'' − ''c'' = ''b'' − ''c''

- ''ac'' = ''bc''

- ''a''/''c'' = ''b''/''c''

이것들은 ''P(x)'' = {''x'' ± ''c''=''a'' ± ''c''}, ''P(x)'' = { ''xc''=''ac''}, ''P(x)''={''x''/''c''=''a''/''c''}가 되는 명제 함수에 의해 대입 원리로부터 유도된다. 이것들을 통칭하여 등식 변형이라고 부른다.[1]

: ''a'' = ''b'' ± ''c''

가 되는 것은 복부호 동순으로

: ''a'' −(± ''c'') = ''b''

가 되는 것과 동치이다.

이것은 겉보기에는 한쪽 변에 있는 일부 항을 부호를 바꿔 다른 쪽 변으로 옮기는 조작으로 보이므로, 이 등가인 2식의 한쪽을 다른 쪽으로 바꿔 넣는 것을 '''이항'''(transpose영어)이라고 부른다.[1]

참조

[1]

서적

Equality (n.), sense 3

https://doi.org/10.1[...]

Oxford English Dictionary

2023

[2]

기타

[3]

기타

[4]

웹사이트

Equation

http://encyclopediao[...]

[5]

웹사이트

Algebra

https://plato.stanfo[...]

2022

[6]

웹사이트

Equal

https://www.merriam-[...]

2020-08-09

[7]

웹사이트

Equality

https://www.etymonli[...]

2024-12-16

[8]

웹사이트

The History of Equality Symbols in Math

https://sciencing.co[...]

2020-08-09

[9]

서적

Set Theory and Logic

Dover Publications

[10]

서적

Mengen – Relationen – Funktionen

Harri Deutsch

[11]

웹사이트

Equality axioms

http://encyclopediao[...]

[12]

간행물

Equation

https://encyclopedia[...]

Springer

[13]

웹사이트

Equation

http://encyclopediao[...]

[14]

웹사이트

What is an Equation?

https://www.academia[...]

2019-02-27

[15]

웹사이트

Identity – math word definition – Math Open Reference

https://www.mathopen[...]

2019-12-01

[16]

서적

Logica matematica

https://books.google[...]

Ulrico Hoepli

1894

[17]

웹사이트

The History Of Equality Symbols In Math

https://www.sciencin[...]

2024-12-20

[18]

웹사이트

Equality axioms

http://encyclopediao[...]

[19]

웹사이트

Relative Identity

https://plato.stanfo[...]

2024

[20]

웹사이트

The Identity of Indiscernibles

https://plato.stanfo[...]

2020

[21]

웹사이트

Equality axioms

http://encyclopediao[...]

[22]

간행물

Identity and Individuality in Quantum Theory

https://plato.stanfo[...]

2019

[23]

서적

First-Order Logic and Automated Theorem Proving

https://books.google[...]

Springer

1990

[24]

웹사이트

Equality axioms

http://encyclopediao[...]

[25]

기타

[26]

기타

[27]

기타

[28]

웹사이트

Find all Unicode Characters from Hieroglyphs to Dingbats – Unicode Compart

https://www.compart.[...]

[29]

기타

[30]

학술저널

Group Extensions and Homology

https://www.jstor.or[...]

1942

[31]

웹사이트

Category Theory

https://plato.stanfo[...]

Department of Philosophy, Stanford University

2022-09-26

[32]

서적

Twenty Five Years of Constructive Type Theory

Clarendon Press

1998

[33]

문서

"[[=]]" という記号は[[ロバート・レコード]] (Robert Recorde, 1510–1558) によって発明された。同じ長さの平行な直線よりも等しかり得るものは存在しないと考えた。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com