묘곡층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

묘곡층은 대한민국 경상 누층군에 속하는 지층으로, 흑색 셰일과 사암의 호층으로 구성되며 다양한 식물 화석과 무척추동물 화석이 산출된다. 묘곡층의 지질 시대는 쥐라기 말엽에서 백악기 초기로 추정되며, 쇄설성 저어콘 SHRIMP U-Pb 연대측정 결과에 따르면 전기 백악기 발랑쟁절에 퇴적된 것으로 제시되었다. 묘곡층은 선(先)경상계 지층으로 울련산층이나 동화치층이 퇴적되기 전에 지구조적 운동을 경험한 것으로 추정된다. 묘곡층은 경정동층과 암상과 화석이 유사하여 낙동층에 대비되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 봉화군의 지리 - 태백산

태백산은 강원특별자치도에 위치하며 백두대간에서 갈라져 낙동정맥으로 이어지는 산으로, 2,637종의 야생 생물이 서식하는 풍부한 자연환경을 자랑하고 천제단과 망경사 등의 관광 자원이 있다. - 봉화군의 지리 - 송정리천

- 사암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 사암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 셰일 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 셰일 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 묘곡층 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 유형 | 퇴적암 |

| 주 암질 | 셰일, 사암 |

| 나머지 암질 | 석탄 |

| 이름 따옴 | 봉화군 재산면 상리 묘곡마을 |

| |

| 지질학적 정보 | |

| 시대 | 중생대 |

| 시기 | 중생대 ~ |

| 지방 | 경상 분지 영양소분지 |

| 하층 | 선캄브리아기 원남층군 원남층 |

| 상층 | 경상 누층군 울련산층, 동화치층 |

| 범위 | 경상북도 봉화군 재산면 |

2. 암상

묘곡층은 주로 흑색 셰일, (담)회색 및 암회색의 중립 내지 조립질 사암이 번갈아 나타나는 호층으로 이루어져 있다. 조립질 사암 안에는 지름 1cm에서 3cm 정도 크기의 역이 드물게 포함되어 있기도 하다. 특히 흑색 셰일 속에는 얇은 석탄층이 들어 있는 경우가 있다.

묘곡층에서는 다양한 종류의 식물 화석, 동물 화석, 그리고 포자화분 화석이 발견된다.

춘양 지질도폭(1963)에 따르면, 묘곡층은 아래쪽 부분(하부)에는 셰일이나 사질셰일이 더 많고, 위쪽 부분(상부)으로 갈수록 사암의 비율이 높아지는 경향을 보인다. 흑색 셰일에는 석탄층이 협재된다.[1]

3. 화석

식물 화석으로는 양치식물류(''Pteridophyta'', ''Osmundaceae'', ''Cladophlebis denticulata'', ''Cladophlebis? browniana'', ''Cladophlebis? geyleriana'', ''Polypodiacea'', ''Adiantites sewardi'', ''Onychiopsis elongata'', ''Onychiopsis mantelli''), 속새류(''Equisetales'', ''Equisetites? ushimarensis''), 겉씨식물류(''Gymnospermae''), 은행류(''Ginkgoales'', ''Ginkgodium gracile''), 기타 ''Nilssoniales'', ''Nilssonia'' sp. 등이 보고되었다.[1][2]

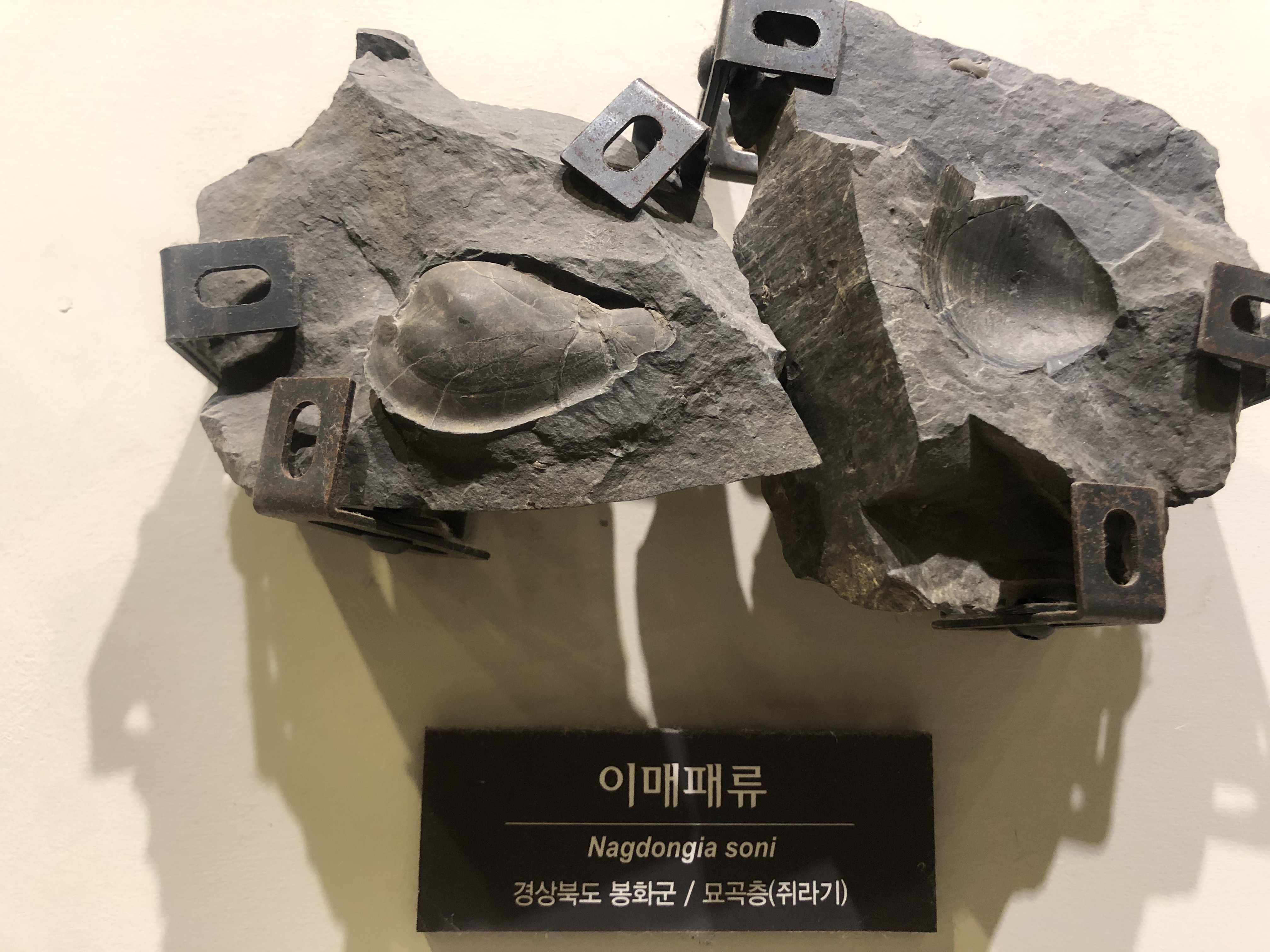

동물 화석으로는 주로 민물 환경에서 서식하는 이매패류(''Trigonioides'' sp., ''Plicatounio'' sp., ''Unio'' sp., ''Corbicula'' sp., ''Cuneopsis kihongi'')와 복족류(소라류, ''Viviparus'' sp., ''Viviparus?'' sp. cf. ''Viviparus onogoensis'')가 발견되었다.[2][4]

포자화분 화석으로는 ''Cicatricosisporites'', ''Concavissimisporites'' 속 등이 국내 최초로 보고되었다.[5]

봉화군 재산면 갈산리 재산천 하천 바닥에 드러난 묘곡층 노두의 흑색 셰일에서는 수많은 속새 식물 화석이 산출되며, 주변 노두의 이암에서도 다양한 식물 화석이 관찰된다.

3. 1. 화석 연구 논쟁

정창희와 이하영(1966)은 묘곡층에서 비해성(非海成, 바다 환경이 아닌 곳에서 생성됨) 이매패류 화석인 ''Trigonioides'' sp., ''Plicatounio'' sp., ''Unio'' sp., ''Corbicula'' sp., 복족류 화석인 ''Viviparus'' sp.와 함께 ''Onychiopsis'', ''Adiantites'' 등과 같은 식물 화석을 발견했다. 이들은 이 화석군이 후기 쥐라기에서 전기 백악기 사이의 시대를 나타낸다고 보고했다. 이 연구에 따르면, 묘곡층의 화석은 대동 누층군의 화석과는 전혀 관련이 없으며, 경상 누층군 낙동통(낙동층)에서 보고된 화석군과도 완전히 일치하지는 않지만 유사성이 있다고 보았다. 특히, ''Trigonioides kodairai''와 ''Plicatounio naktongensis'' 화석군과 비교했을 때, 묘곡층의 ''Trigonioides'' sp.와 ''Plicatounio'' sp.는 낙동통의 것들과는 구별되는 특징을 가진다고 설명했다. 또한, 묘곡층에서 발견된 ''Unio'' sp., ''Corbicula'' sp., ''Viviparus'' sp. 화석은 다른 지역의 낙동통에서는 발견되지 않는 묘곡층만의 특징이라고 언급했다.[2] 정창희와 이하영은 당시 연구를 바탕으로 다음과 같은 지층 대비표를 제시하기도 했다.[1]

| 지역 | 한국 | 만주 | 일본 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 대구-왜관 (Tateiwa, 1929) | 재산면 (Jeong and Lee, 1966) | Jêho (Kobayashi, 1959) | Lungching (Kobayashi, 1959) | 야마구치현 (Matsumoto, 1953) | ||

| 하부 백악기 | 칠곡층 | Sunchiawan Coarse Conglomerate | Talatzu Oil Shale | Yoshimo Formation | Wakino Subgroup | |

| 진주층 | 가송동층 | |||||

| 하산동층 | 동화치층 | |||||

| 낙동층 | 울련산층 | Lungching Series | Kinosue Formation | |||

| 상부 쥐라기 | - | 묘곡층 | Hushin Coal Measures | Holung Coal Measures | Utano Formation 상부 | |

그러나 장기홍과 양승영(1977)은 정창희와 이하영의 견해에 반박했다. 이들은 묘곡층에서 보고된 ''Trigonioides'' sp.가 경상 누층군 낙동통에서 산출된 ''Trigonioides kodairai'', ''Plicatounio naktongensis''와 크게 다르지 않고 매우 유사하다고 주장했다. 두 화석군 사이의 형태적 차이는 ''Trigonioides kodairai''의 기준 표본(홀로타이프, Holotype)과 부표본(파라타이프, Paratype) 사이의 차이 정도에 불과하며, 종을 구분할 만큼 크지 않다고 설명했다. 설령 두 화석이 다르다고 해도, ''Trigonioides'' 속 자체가 아시아 지역 담수성 백악기 지층의 표준 화석으로 인정되기 때문에 묘곡층을 낙동통 이전의 지층으로 보기 어렵다고 보았다. 특히 묘곡층의 식물 화석은 낙동통(신동층군) 연화동층의 것과 완전히 같으며, 암석의 특징(암상)과 동물 화석의 공통점도 고려하여 묘곡층을 연화동층(낙동층)과 같은 시기의 지층으로 대비해야 한다고 주장했다.[3] 실제로 묘곡층은 선캄브리아 시대의 지층을 덮고 있으며 암회색 이암, 셰일, 역암, 사암으로 구성되고 하부에 탄질 셰일, 흑색 셰일, 무연탄층을 포함하는 등 낙동층과 유사한 점이 많다. 이후 1970년대 경상 분지 지역 지질 조사가 진행되면서 대율 지질도폭(1981) 지역의 낙동층에서 ''Viviparus'' sp., 왜관도폭 지역의 낙동층에서 ''Trigonioides'' sp. 등이 발견되기도 했다.

양승영(1984)은 묘곡층의 암회색/흑색 셰일에서 새로운 이매패류 화석인 ''Cuneopsis kihongi''와 소라류 화석인 ''Viviparus?'' sp. cf., ''Viviparus onogoensis'' Kobayashi and Suzuki를 발견했다. 그는 이 연구를 통해 묘곡층이 백악기 경상 누층군보다는 상부 쥐라기에 해당할 가능성이 높다고 보았다.[4]

이명석과 전희영(1993)은 봉화군 재산면 상리 묘골 계곡의 묘곡층에서 국내 최초로 포자화분 화석을 발견했다. 이들은 ''Cicatricosisporites'' 속과 함께, 백악기 베리아절(Berriasian) 이후에만 나타나는 ''Concavissimisporites'' 속이 발견된 점을 근거로 묘곡층의 포자화분 화석군의 지질시대는 백악기 초기에 해당한다고 판단하였다.[5]

2010년대 이후에는 절대 연대 측정 방법이 도입되었다. 2011년, 묘곡층의 흑색 니질암에서 분리한 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연대측정 결과, 가장 젊은 연대가 138.6±2.1 Ma(백만 년 전)로 나타났다. 이는 묘곡층의 최대 퇴적 시기가 전기 백악기 발랑쟁절(Valanginian; 약 1억 4020만 년 전 ~ 1억 3640만 년 전)에 해당함을 시사한다. 연구자들은 이 결과를 식물 화석 연대와 종합하여 묘곡층의 퇴적이 쥐라기부터 시작되어 적어도 전기 백악기 발랑쟁절까지 이어졌을 것으로 해석했다.[6][7]

2016년 이태호는 묘곡층 내의 기질(바탕 물질)과 화산암 조각(암력)에서 추출한 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 절대연령 측정을 통해 최대 퇴적 시기가 138.6±2.1 Ma임을 재확인했다. 이를 바탕으로 묘곡층의 퇴적 시기를 발랑쟁절에서 오트리브절 사이로 추정하였다.[8]

한편, 공은혜 외(2020)는 묘곡층이 그 위에 놓인 울련산층 및 동화치층과 암석 특징이 서로 다르고, 묘곡층 내에서 관찰되는 여러 변형 구조가 상부 지층에는 나타나지 않는다는 점을 지적했다. 이를 근거로 묘곡층은 경상 누층군 퇴적 이전에 쌓인 선(先)경상계 지층이며, 상부 지층이 쌓이기 전에 묘곡층만 별도의 지각 변동(지구조적 운동)을 겪었을 가능성을 제기했다. 실제로 묘곡층은 상부의 울련산층이나 동화치층과 달리 심한 변형 구조를 보이며, 좁은 분포 지역 내에서도 지층의 기울기가 반대로 나타나는 경우가 있다.[9]

4. 묘곡층과 경정동층의 관계

장기홍과 양승영(1970)은 지층의 암상과 화석에 근거하여 영덕 지역의 경정동층과 당시 선경상계 지층으로 알려져 있던 봉화 지역의 묘곡층을 신동층군(낙동통)의 낙동층(연화동층)에 대비되는 것으로 추정하였다.[10] 경정동층은 습곡 작용을 받지는 않았지만, 층서적 상황은 묘곡층과 매우 유사하다.[10] 이러한 유사성에 근거하여, 장기홍과 양승영은 "묘곡층은 경정동층과 동일한 기원을 가진 지층이며, 이 양자는 영양 소분지의 신라층군(울련산층, 동화치층, 가송동층, 청량산층, 도계동층) 밑에 깔려 있을지 모르는 가칭 묘곡-경정동층의 두 노두에 불과하다"고 보았다.[10] 이 설명에 따르면, 묘곡층과 경정동층은 사실상 동일한 지층이며, 현재 지표에 드러난 부분은 봉화와 영덕 지역에 각각 떨어져 소규모로 나타난 것에 불과하다. 즉, 영양군 지하 깊숙한 곳에는 지표로 드러나지 않은 가상의 '묘곡-경정동층'이 울련산층부터 도계동층까지 이어지는 지층들 아래에 기저층으로 존재한다는 것이다.[10]

5. 묘곡층의 지질 시대

춘양 지질도폭(1963)에 따르면, 묘곡층의 지질 시대는 경상 누층군 신동층군(낙동통)보다는 오래되었고 대동 누층군보다는 젊은 것으로 여겨진다. 이를 근거로 이하영 박사는 묘곡층의 시대를 쥐라기 말엽으로 추정하였다.[1]

참조

[1]

웹인용

春陽 地質圖幅說明書 (춘양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[2]

저널

The Myogog Formation and Its Tectonic Significance (卯谷層과 後大同紀 地殼運動)

https://www.dbpia.co[...]

1966-12

[3]

웹인용

Stratigraphic Position of Gyeongjeongdong and Myogog Formations (景汀洞層과 卯谷層의 層位)

https://www.dbpia.co[...]

[4]

저널

Paleontological Study on the Molluscan Fauna from Myogog Formation, Korea. (pt. 2) (韓國卯谷層產 軟體動物化石群에 關한 古生物學的 研究(二部))

https://www.dbpia.co[...]

1984-03

[5]

웹인용

Palynomorphs from the Myogog Formation, Korea, and Their Stratigraphic Significance (묘곡층에서 산출된 포자화분 화석에 대한 층서적 고찰)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

[6]

웹인용

SHRIMP U-Pb zircon ages of the Myogok Formation

2011 Fall Joint Annual Conference of The Geological Societies in Kore

2011

[7]

저널

Review on the geological ages of the formations in the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 지층들의 지질시대에 관한 고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2013-02

[8]

웹인용

Formation and evolution of the Gyeongsang Basin : constraints from zircon geochronology and Hf isotope geochemistry

http://www.riss.kr/s[...]

2016

[9]

저널

Stratigraphy and sedimentary facies of the Myogok formation and the lower sequences in the Yeongyang Subbasin of the Cretaceous Gyeongsang Basin (묘곡층과 백악기 경상누층군 영양소분지 하부퇴적층의 층서와 퇴적상 분석)

https://www.dbpia.co[...]

2020-06

[10]

저널

Stratigraphic Position Of Gyeongjeongdong And Myogog Formations

https://www.dbpia.co[...]

1970-05-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com