진주층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

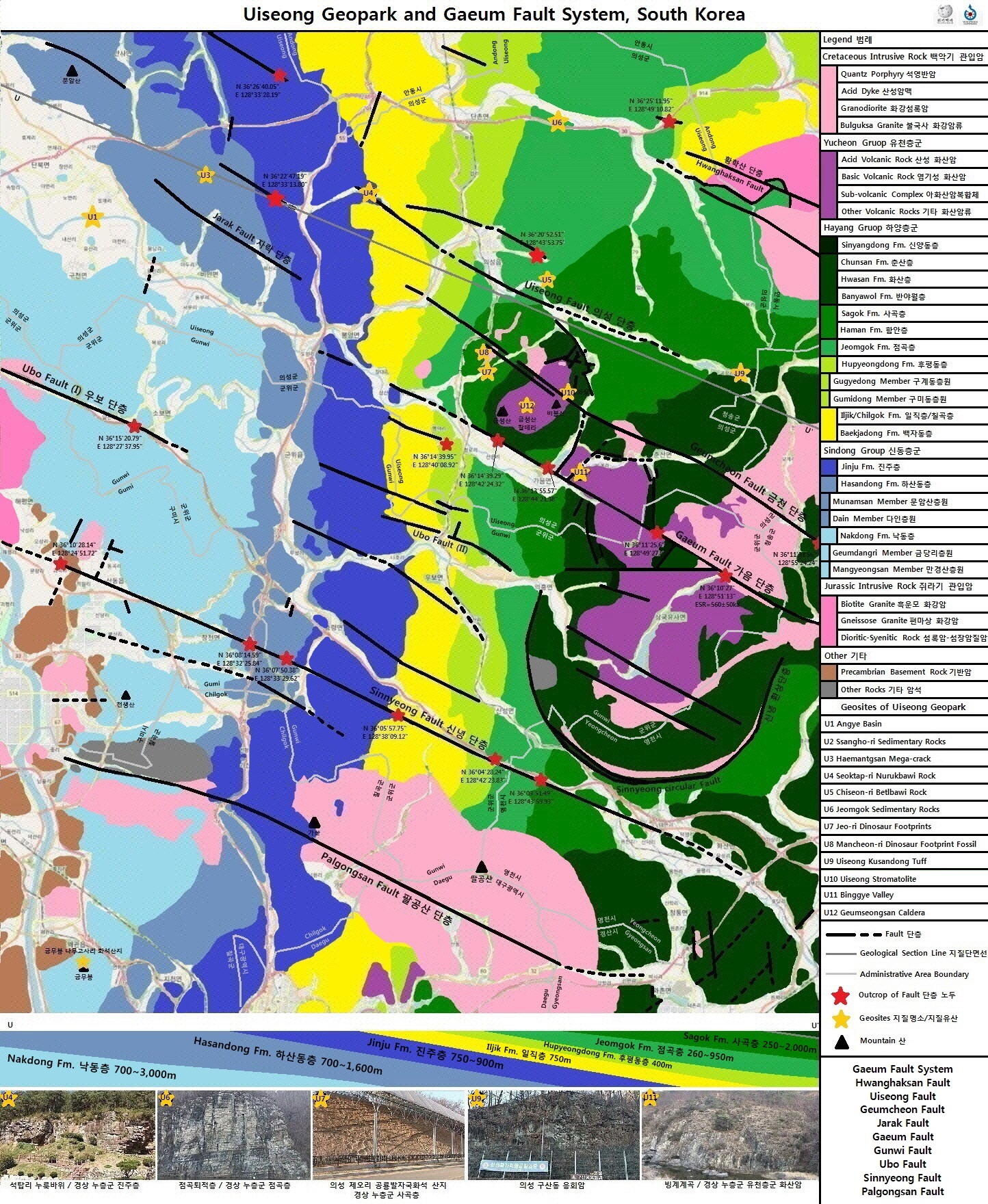

진주층은 경상 누층군의 지층으로, 압트절 후기에서 알비절 초기에 걸쳐 퇴적된 것으로 알려져 있다. 주로 경상남도 진주시, 사천시, 남해군, 합천군, 창녕군, 의령군, 고령군, 성주군, 칠곡군, 대구광역시, 군위군, 의성군, 안동시, 예천군 등지에 분포하며, 다양한 식물, 동물, 무척추동물, 생흔 화석을 포함하고 있어 백악기 한반도의 생태 환경을 연구하는 데 중요한 자료가 된다. 특히, 익룡, 공룡, 새 발자국 화석과 더불어 세계적으로 희귀한 곤충, 거미 화석 등이 발견되어 학술적 가치를 인정받고 있으며, 멸종된 생물들의 행동 양식을 추정하는 데 활용되는 생흔 화석 또한 풍부하게 산출된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 진주시의 지리 - 덕천강

덕천강은 대한민국에 위치한 하천으로, 다양한 유적지를 포함하며 진양호로 흘러 들어간다. - 진주시의 지리 - 진주시의 지질

진주시의 지질은 경상 누층군으로 구성되어 낙동층, 하산동층, 진주층, 칠곡층, 신라 역암층, 함안층이 분포하며, 특히 진주층의 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 함안층의 새발자국 화석 산지가 천연기념물로 지정되어 백악기 생태계 연구에 중요한 지역이다. - 사암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 사암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 셰일 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 셰일 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 진주층 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 이름 | 진주층 |

| 로마자 표기 | Jinju-cheung |

| 한자 표기 | 晋州層 |

| 다른 이름 | 동명층, 구랑리층 |

| 유형 | 지질 지층 |

| 시대 | 백악기 알비절 |

| 시기 | ~ |

| 주 암질 | 셰일 |

| 다른 암질 | 사암, 역암, 탄질셰일, 무연탄 |

| 명명 | Chang, 1975 |

| 이름 유래 | 진주시 경상북도 칠곡군 동명면 |

| 위치 | 경상 분지(:ko:경상 분지) |

| 상위 단위 | 신동층군 |

| 하층 | 하산동층 (마동층) |

| 상층 | 일직층 (의성소분지, 팔공산 이북), 칠곡층 (밀양소분지, 팔공산 이남) |

| 두께 | , 600 m (군위군), 1,000 m (달성군), 1,200 m (고령군), 950 m (합천군), 1,800 m (진주시), 1,400 m (사천시), 800~1,000 m (남해군) |

| 분포 지역 | |

| 지역 | 대구광역시 군위군 군위읍 동부, 효령면 중부, 북구 읍내동, 동호동 달성군 하빈면 남동부, 다사읍 북서부 안동시 풍천면 남부 의성군 신평면, 안평면, 봉양면 중부 칠곡군 동명면 동부, 지천면 남동부 성주군 용암면 남동부 고령군 다산면 서부, 운수면 동부, 성산면 중부, 개진면 중부, 대가야읍 남부, 우곡면 서부, 쌍림면 동부 경상남도 합천군 덕곡면 서부, 쌍책면, 율곡면 남동부, 초계분지 일대, 대양면, 쌍백면, 삼가면 동부 의령군 대의면, 봉수면 서부, 칠곡면 서부 산청군 생비량면 동부 진주시 미천면, 대곡면 북서부, 집현면 남동부, 금산면 서부, 장재동, 하촌동, 상봉동, 상대동, 망경동, 주약동, 충무공동, 가좌동, 호탄동, 내동면 동부, 정촌면 서부 사천시 축동면, 곤양면 동부, 사남면 서부, 용현면 서부, 서포면 남동부, 비토도 남동부 남해군 설천면, 고현면, 서면, 남해읍 북부 |

| 발견된 생물 | |

| 동물 발자국 | 익룡, 새, 공룡 |

| 미생물 | 미생물-날도래 바이오허름 |

| 새 발자국 | Ignotornis seoungjoseoi |

| 추가 정보 | |

| 관련 링크 | 한국지질자원연구원 지질정보시스템 사천시 진주층 새 발자국 보고 진주층 최상부 쇄설성 저어콘 U-Pb 연대 진주층의 미생물-날도래 바이오허름 |

2. 진주층의 지질시대

이용구 외(2010)는 진주층 사암의 쇄설성 U-Pb 저어콘 연대로 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 106.0±1.9 Ma을 보고하였으며,[71] 진주층 최하부 역질사암의 쇄설성 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb 연령측정을 수행한 결과 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 112.4±1.3 Ma의 일치곡선(concordia) 연령을 보여 진주층은 압트절(Aptian) 후기에서 알비절(Albian) 초기까지 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.[72][73][74] 그러나 의성소분지 지역에서 산출된 포자화분화석의 경우 더 오래된 바렘절(125.0-130.0 Ma)을 지시하기도 한다.[75] 2020년 진주시 호탄동의 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지에 있는 최상부 진주층에서 추출한 저어콘의 U-Pb 연대측정을 실시한 결과 백악기 저어콘의 연령피크는 106.5 Ma으로 나타났으며, 진주층의 백악기 저어콘은 경기 육괴의 서부/북서부에서 유래한 것으로 보이고 진주층의 퇴적률은 밀양소분지 지역에서 1년당 0.17-0.31mm (100년에 1.7cm, 1백만년에 170m)인 것으로 계산되었다. 진주층의 백악기 저어콘은 낙동층이나 하산동층과는 달리 진주층 퇴적 당시 이자나기판의 섭입으로 경상 분지 근처의 화산 활동을 지시한다.[76]

진주층은 경상 분지 내 여러 지역에 걸쳐 분포하며, 지역에 따라 암석의 종류, 두께, 퇴적 환경 등에서 차이를 보인다.

3. 지역별 지질

3. 1. 경상남도 진주시

진주 지질도폭(1969)에 의하면 진주시에는 마동층을 정합으로 덮는 진주층이 도폭의 중북부 미천면 대부분 지역, 대곡면, 집현면 대부분 지역, 진주시 시가지 지역에 분포한다.[98][69] 마동층과 진주층의 경계는 마동층 최상부의 자색(赭色) (사질) 셰일 위에 놓이는 흑색 셰일의 하한으로 정해지는데, 이 경계는 불연속적이고 임의적이다. 진주층은 마동층에 없는 흑색 셰일이 협재되고 마동층에서 나오는 자색의 사질 셰일이나 셰일은 전혀 나타나지 않는 것이 특징이다. 담회색 내지 담녹색 알코스질사암과 (녹)회색 사질 셰일 및 셰일 등은 진주층에도 포함된다. 진주층의 주향과 경사는 대체로 북동 5~30°및 남동 5~10°이고, 두께는 약 1,800 m이다.[98][69]

진주시 본성동 촉석루에는 진주층의 (암)회색 사암층이 분포하며 하식애가 발달한다. 이 사암은 괴상이며 특별한 퇴적 구조가 관찰되지 않는다.[69] 촉석루의 진주 의암은 진주층에 해당한다.

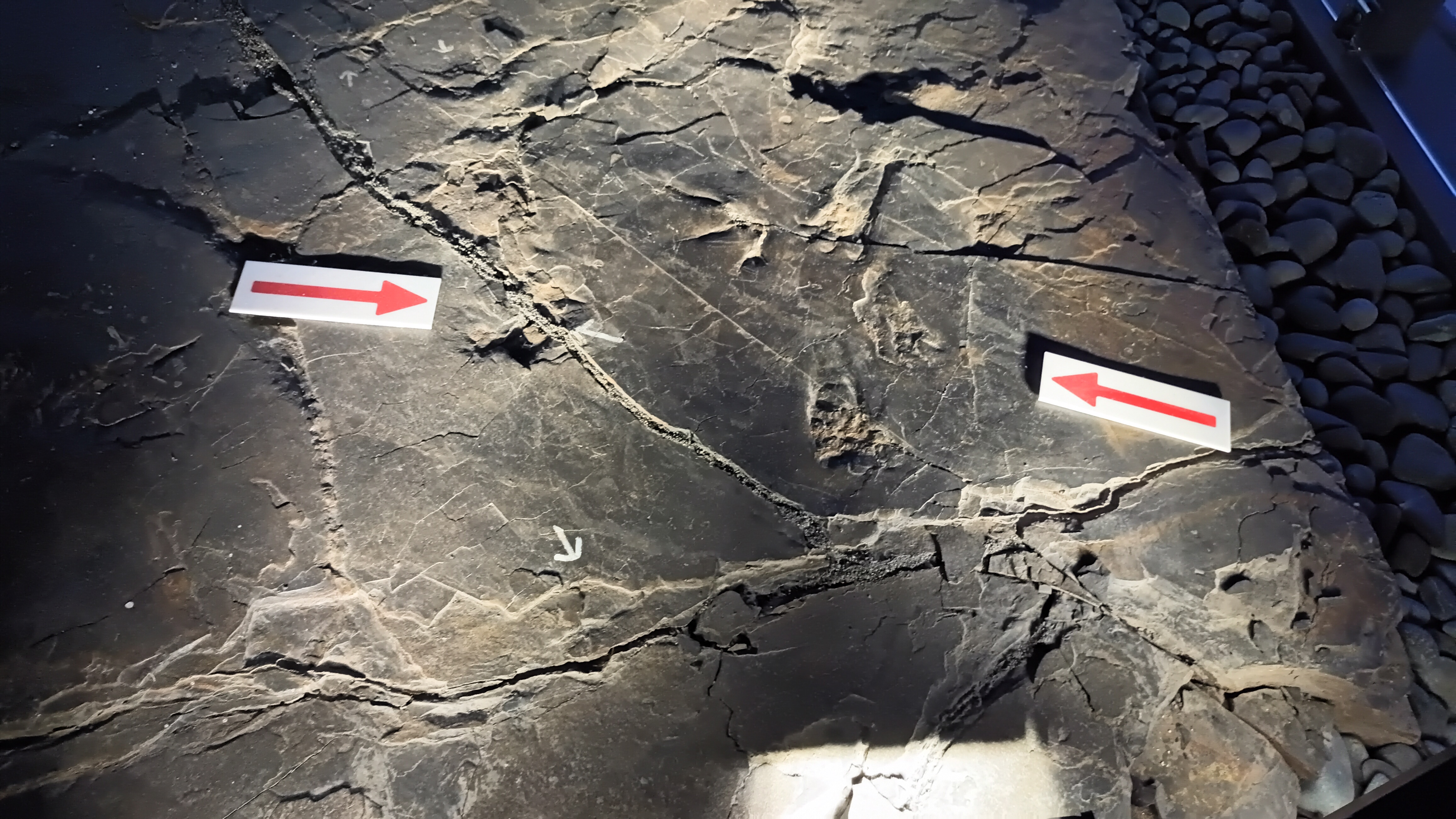

진주시 호탄동의 '''천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지'''에는 진주층 상에 익룡·새·공룡 발자국 화석이 풍부하게 산출된다. 진주층은 세립 내지 중립질사암과 이암의 교호층이 지배적이다. 익룡 발자국은 2천 개 이상, 4족 보행렬은 30개 이상 확인되었다. 이 외에도 수각류 및 새발자국 화석, 악어, 거북, 도마뱀 발자국과 세계에서 가장 작은 렙터 발자국 등 희귀한 백악기 척추동물 발자국 화석이 보고되었다. 이 화석 산지에서 수습된 화석과 익룡 발자국 화석층 일부는 충무공동 136에 위치한 진주익룡발자국전시관에서 확인할 수 있다.[69]

진주혁신도시 진주층에서는 세계에서 가장 오래된 개구리 발자국 화석이 발견되었다. 진주교육대학교 김경수 교수는 HTB-043 셰일 표본에서 개구리 발자국 화석을 확인했다고 밝혔다.[106][107]

진주혁신도시에서는 ''Grallator'', ''Corpulentapus'', ''Asianopodus''와 같은 수각류 화석이 발견되었다. 이들 화석은 진주교육대학교와 고성공룡박물관으로 이송되어 조사되었으며, 중국의 압트절(Aptian) 발자국 화석과 대비된다.[108]

진주시 충무공동 136 (진주시 영천강로68번길 22)에 위치한 '''진주익룡발자국전시관'''에는 경남진주혁신도시 개발 도중 드러난 진주층의 화석들이 전시되어 있다. 전시관 옆에는 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 암회색 진주층 노두가 있다. 입장료는 성인 2,000원이다. (진주시민 무료)

2022년 진주익룡발자국전시관 부근 진주층에서 발자국 길이 30 mm 이하인 소형 익룡 발자국 화석이 발견되었다. 화석이 나온 진주층은 이암이 교호하는 중립~세립질사암과 응회질 조립~중립질사암, 실트스톤, 셰일 등으로 구성된다.[109]

천연기념물 제566호 '''진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지'''는 다양한 척추동물 발자국 화석이 밀집되어 산출된 드문 사례로 한국 백악기 척추동물 발자국 화석의 모식 산지이다. 이 지역 진주층에서는 공룡과 익룡 외에 어류, 곤충, 패류 등 다양한 화석이 산출된다.[110] 화석산지는 진주시 정촌면 예하리 아라소프트(진주시 정촌면 뿌리산단로 90) 남서쪽에 있으며, 2024년 4월 현재 보호각 설치가 추진 중이며 출입이 통제되어 있다.

3. 2. 경상남도 사천시

사천시의 진주층은 여러 지역에서 다양한 특징을 보인다.

진교 지질도폭(1965)에서는 진주층 대신 구랑리층(九浪里層)이라는 명칭을 사용했는데, 구랑리층은 서포면 구랑리, 구평리, 조도리 동부에 분포한다.[101]

사천 지질도폭(1969)에 의하면 진주층은 축동면 전 지역, 곤양면 동부 지역에 분포한다. 축동면 사다리와 곤양면 중항리에는 진주층의 흑색 셰일 중에 렌즈상의 얇은 무연탄층이 협재되어 있다.[102][69]

축동면의 한 절개사면(N 35°06'11.23", E 128°03'58.35")은 북서 방향으로 약 130 m 연장되며, 하부에는 셰일층, 상부에는 중립질사암층이 분포한다. 셰일층에는 북동 및 동-서 방향 주향의 정단층들이 발달해 있으며, 이 단층들은 상부의 사암을 절단하지 못한다.[69]

축동면 반용리 산 133-1(N 35°05'52.91", E 128°02'00.06") 가화천 주변에는 진주층의 세립 사암과 셰일이 번갈아 나타난다. 셰일층에서는 모기류, 잠자리 유충, 딱정벌레, 잠자리 날개맥 등 다량의 곤충 화석과 막대형 스트로마톨라이트 화석이 발견된다. 이 외에도 지진으로 생긴 연질변형퇴적구조, 연흔, 건열, 사층리 등의 퇴적 구조와 생물 흔적 화석, 개형충 화석도 관찰된다.[69]

곤양면 검정리에 분포하는 하부 진주층에서는 고열역청을 함유하는 사암이 발견되었다. 이는 과거 원유가 존재했음을 시사하며, 진주층의 사암이 한때 액상 탄화수소의 저류암 역할을 했다는 것을 보여준다.[104]

서포면 자혜리 산 23-10(N 35°00'17.34", E 128°01'11.57") 사천대교 아래 해안가를 따라 진주층이 분포한다. 주로 세립질 사암이 우세하며 흑색 이암도 함께 관찰된다. 이곳에서는 연질변형퇴적구조, 불꽃 구조, 스트로마톨라이트, 폭풍에 의해 이동된 역암층, 생흔 화석, 건열 등 다양한 화석과 퇴적 구조가 발견된다.[69]

서포면 자혜리 산 904-5(N 34°59'28.00", E 128°00'50.76") 사천대교 남쪽 해안가 노두에도 진주층이 분포한다. 하부의 흑색 셰일과 상부의 판상 사암으로 구성되며, 흑색 셰일층에는 탄화목 줄기 화석이 층리면에 평행하게 놓여 있다.[69]

서포면 자혜리 20-12(N 35°00'00.67", E 128°01'03'67") 진주층에서는 백악기 날도래 집단 서식 화석이 발견된다. 2002년 경남기념물 제241호 '사천 자혜리 갯지렁이 초'로 지정되었으나, 이후 미생물-날도래 생물초(Microbial-caddisfly bioherm)로 밝혀졌다. 신생대 지층에서 주로 발견되는 날도래 서식지 화석이 자혜리에서 발견된 것은 아시아 최초이자 가장 오래된 사례 중 하나이다. 미생물-날도래 생물초는 우이드질 사암(Oolithic sandstone) 내에서 발달하며, Leptoceridae과와 유사한 특징을 보인다.[69] 대교횟집(사천시 서포면 자구로 69-20) 앞에 안내 표지판과 주차 공간이 있다.

3. 3. 경상남도 남해군

남해-서상 지질도폭(1989)에 따르면 남해군 지역의 진주층은 하위의 하산동층 및 상위의 칠곡층과 정합적인 관계를 가지며, 남해군 남해읍과 서면 연죽리 등지에서는 상위의 유천층군 화산암류에 의해 부정합으로 덮여 있다.[120] 이 지층은 남해도 남해군 설천면, 고현면, 남해읍, 서면에 이르기까지 북동-남서 방향으로 분포한다.[120]

남해군 지역 진주층은 주로 담백색, 담회색 및 회색의 사암, 녹회색과 흑색 및 암회색의 사질 셰일, 이암 및 셰일, 담회색의 함력조립사암, 역질 사암 및 암회색 내지 녹회색의 이회암 등으로 구성되어 있다. 전반적으로 조립 내지 중립(中粒) 사암과 녹/암회색의 이질 셰일 및 셰일이 서로 번갈아 나타나는 호층(互層)을 형성한다.[120]

진주층 중부에 발달한 녹회색, 암회색 및 흑색의 사질 셰일과 니질암 및 셰일층은 구소량리에서 남양리에 이르는 도로가와 왕지동, 동흥동, 봉우동, 문항리 및 문전리, 고사동 해안 등에 두껍고 넓게 분포한다. 이들 흑색 셰일의 두께는 대체로 1~3 cm 정도이나 10~20 m 혹은 그 이상의 층후를 가지는 경우도 많으며 1 m 이상인 흑색 및 암회색의 셰일층인 경우 본 층 중에 20여 매 이상 협재된다.[120]

지층의 주향은 대체로 북동 50~85°, 경사는 남동 10~20°를 보이나 남해도의 서측 해안가로 갈수록 주향이 차츰 북서 방향으로 변하며, 관입암체 주변에서는 주향과 경사가 다소 변한다. 두께는 800~1000 m 내외이다.[120]

남해군 남해도 지역의 진주층에서는 일반적으로 널리 알려진 스트로마톨라이트 외에도 전 세계적으로 드물게 보고되는 막대형 스트로마톨라이트가 다수 발견되었다. 막대형 스트로마톨라이트는 나무줄기 표면에 서식하던 착생 미세조류에 의해 나무줄기의 표면에 동심원 구조의 탄산염광물이 침전되어 형성된 구조이다. 대부분의 이러한 스트로마톨라이트는 암회색 내지 흑색 셰일층에 약 20 cm의 층을 이루며 협재되어 나타난다. 역질 사암 및 조립질 사암 및 암회색 셰일에서 산출되는 막대형 스트로마톨라이트는 대부분 5~10 cm의 크기를 가지며, 15 cm 정도의 다소 큰 것들로 발견된다. 단면의 직경은 4 cm를 초과하지 않는다.[121]

3. 4. 경상남도 합천군, 창녕군, 의령군

이 지역의 진주층은 주로 흑색 셰일, 사암, 역암 등으로 구성되며, 합천군 배티세일동굴과 같은 독특한 지형이 발달해 있다.

3. 5. 경상남도 고령군, 성주군, 칠곡군

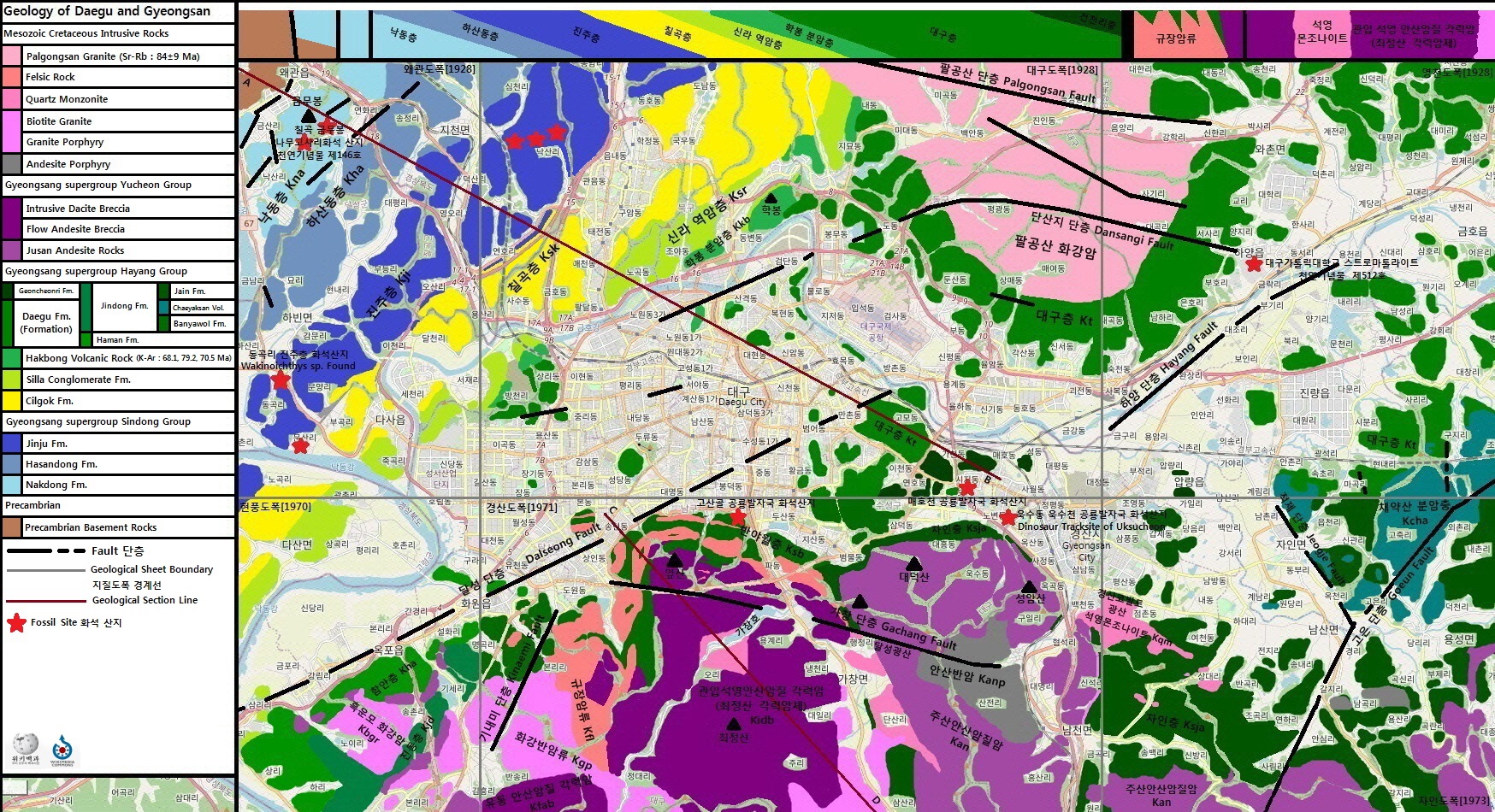

현풍 지질도폭(1970)에서는 지층명이 진주층으로 환원되었다. 이 지층은 성주군 용암면 용계리부터 고령군 성산면 상용리, 기산리, 어곡리, 고령군 개진면 개포리, 대가야읍 내곡리와 우곡면 서부에 이르기까지 분포한다.[69] 진주층은 하위의 하산동층을 정합적으로 덮으며 주로 (녹)회색 사암, 이암, 셰일, 암회색 내지 흑(회)색의 셰일, 사질셰일과 역질사암 등으로 구성된다.

주향과 경사는 일정하지 않으나 용암면 부근에서는 북동 36°및 남동 29°이며, 남쪽으로 내려 갈수록 차츰 북쪽으로 기울어져 고령군 성산면 상용리 부근에서는 북동 24°및 남동 22°이며 고령 단층에 의해 수평 절단되는 성산면 기산리와 사부리 부근에서는 북서 16°에 북동 20의 주향과 경사를 보이기도 한다. 여기서 더 남쪽으로 가면 다시 북동 방향의 주향을 보여 주어 본 지층은 단층에 의한 힌지(Hinge) 구조를 나타내고 있다. 지층의 두께는 성산면 지역에서 약 1200m 내외이다.[91]

김영기 외(1982)는 칠곡군 지천면의 진주층에 발달한 불연속면(절리)에 대한 역학적 연구를 실시하였다. 이 지역의 진주층은 세립/중립질 암회색 사암과 셰일이 교호하며 곳에 따라 두께 3m~6m의 염기성 암맥이 관입하고 있다. 진주층 내 층리면을 따라 직교 내지 사교하는 절리들은 평균 두께 14.5cm, 평균 연장 25.5cm에 4개의 방향을 가지며 이 절리를 따라 진주층 암석이 붕괴되고 있다. 암체의 활동각은 73, 80, 82°이다.[92]

3. 6. 대구광역시, 경상북도 군위군

대구광역시 달성군 하빈면 현내리 산 24-3~24-6 지역(하빈면 하빈로82길 13 진주식당 앞)에서 하빈리82길 도로 공사로 진주층의 좋은 노두가 드러났다.

3. 7. 경상북도 의성군, 안동시, 예천군

예천 지질도폭(1988)에 의하면 하부의 하산동층과 상위의 하양층군 일직층과 정합 관계이다. 안동시 풍천면 신성리에서 본 층은 주로 흑색과 담회색 셰일, 사암, 역질사암, 그리고 부분적으로 역암으로 구성되어 있다. 역암을 구성하는 역(礫)의 종류는 경상계 지층의 다른 역암들과 마찬가지로 화강편마암, 화강암, 규암, 편암, 석영 등이다. 대체로 북서 40~75°의 주향과 북동 10~25°의 경사를 나타내나 부분적으로는 거의 수평인 곳도 있다. 그러나 봉화산 북사면에서는 안동 단층의 영향으로 거의 수직인 양상을 나타낸다.[77]

안동시 풍천면 신성리 산 4-1 (N 36°31'14.48", E 128°28'52.77")의 지방도 제927호선 도로변에 드러난 진주층에는 광덕 단층의 중서부에 해당하는 노두가 드러나 있으며 북북동-남남서 방향의 압축 응력에 의해 형성된 공액성 역단층과 이에 수반된 끌림습곡, 역이동성을 지시하는 단층경면과 단열 구조 등이 관찰된다. 이곳의 진주층은 사암, 역질사암, 실트스톤 등이 호층을 이루고 있다.[78]

안동 지질도폭(1988)에 의하면 도폭 서남부인 안동시 서쪽 끝 풍천면 신성리와 금계리 지역에 소규모로 분포한다. 분포의 중심지인 안동시 풍천면 금계리에서 지층의 주향은 동-서, 경사는 15°정도 북측으로 기울어져 있다. 그러나, 하회리 남서측이며 안동 단층과 만나는 병산리에서 사교(斜交)되는 하회 단층에 연(沿)하여 나타나는 본 층은 주향이 북동 50°에 지층의 경사가 북서 80°까지 나타나는 곳도 있으며 이는 안동 단층의 영향으로 추정된다. 본 지층은 바로 위의 하양층군 일직층(Khil)과 정합으로 접하고 있으며 안동 단층에 의해 절단되어 북쪽으로 더 연장되지 않는다. 주로 함력(含礫)알코스사암, 사암, 녹회색이암, 암회색 내지 회색실트암 및 이회암 순으로 구성된다.[79][69]

4. 화석

진주층에서는 다양한 종류의 화석이 발견되어, 백악기 시대 한반도의 생태계를 복원하는 데 중요한 역할을 하고 있다.[99]

- 연대 측정: 이용구 외(2010)는 진주층 사암의 쇄설성 U-Pb 저어콘 연대로 알비절(99.6-112.0 Ma)에 해당하는 106.0±1.9 Ma 을 보고하였으며,[71] 진주층 최하부 역질사암에서 측정한 결과 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 112.4±1.3 Ma 의 연령을 보여 진주층은 압트절 후기에서 알비절 초기까지 퇴적이 진행되었음을 알 수 있다.[72][73][74] 그러나 의성소분지 지역에서 산출된 포자화분화석은 더 오래된 바렘절(125.0-130.0 Ma)을 지시하기도 한다.[75] 2020년 진주시 호탄동의 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지에 있는 최상부 진주층에서 추출한 저어콘의 U-Pb 연대측정 결과 백악기 저어콘의 연령피크는 106.5 Ma으로 나타났으며, 진주층의 백악기 저어콘은 경기 육괴의 서부/북서부에서 유래한 것으로 보이고 진주층의 퇴적률은 밀양소분지 지역에서 1년에 0.17mm~0.31mm인 것으로 계산되었다. 진주층의 백악기 저어콘은 낙동층이나 하산동층과는 달리 진주층 퇴적 당시 이자나기판의 섭입으로 경상 분지 근처의 화산 활동을 지시한다.[76]

- 군위군 군위읍 광현리, 효령면 오천리 일대의 진주층에서 포자화분화석이 산출되었다. ''Cicatricosisporites pseudotripartitus'', ''Cicatricosisporites augustus'', ''Klukisporites southeyensis'', ''Corollina parva'' 및 ''Equisetosporites virginiaensis'' 등의 산출로 미루어 이 화석군은 백악기 바렘절(Barremian)에 해당하는 것으로 판단된다. ''Corollina''가 우세하게 산출되고 ''Cycadopites''와 ''Equisetosporites'' 등이 산출되는 점으로 미루어 진주층은 온난 건조한 기후 하에서 형성된 것으로 보인다.[69]

- 군위군 군위읍 광현1리와 광현2리 2개 단면에서 ''Coptoclavidae''과에 속하는 수서딱정벌레의 화석이 산출되었다. 광현1리 단면에서는 약 10m 두께의 진주층 내 2개 층준의 흑색 셰일에서 20여 개의 유충화석과 3개의 성충 화석이 산출되었으며, 광현2리 단면에서는 2개 층준에서 3개의 성충 화석이 산출되었다.[87]

- 진주시 집현면 지역의 진주층 하부와 정촌면 지역의 진주층 상부에 발달한 함화석층에는 ''Brotiopsis kobayashi'', ''Thiara sp.'' 등의 복족류 화석, 양치류 화석 ''Ruffordia'', 식물 줄기 화석, 이매패류 화석 ''Plicatuonio'' sp. 등이 산출되었다. 하천이 수반된 이질평원과 천호저 기원의 퇴적층으로 해석된다. 정촌 지역의 함화석층은 전반적으로 곤충화석층이 반복적으로 발달하고 개형충화석층이 간헐적으로 나타난다. 정촌 지역 화석층의 형성에는 호저로 유입된 저탁류가 전반적으로 영향을 미친 것으로 해석되며, 퇴적과정에는 건조 기후가 발달하는 가운데에 호수환경은 일정기간 지속적으로 유지된 것으로 해석된다.[99]

- 진주시 호탄동의 남해고속도로 부산 방향 진주휴게소에 위치한 절개사면에는 진주층 내에 여러 단층들이 발달해 있다. 또한 진주층의 흑색 셰일 내에 연장이 뚜렷한 방해석 비프(beef; 층리에 평행한 섬유상 결정으로 이루어진 광맥)가 나타난다. 방해석 비프는 진주층이 다짐 작용을 받는 동안 셰일층 내에서 발달한 반복적인 과압력(Overpressure)에 의한 결과로 해석된다.[103][69]

- 사천시 축동면에 위치한 절개사면은 북서 방향으로 약 130m의 연장을 가지며, 사면의 하부에는 셰일층이 분포하는 반면, 상부에는 중립질사암층이 분포한다. 또한 셰일층에 집중되어 발달하는 단층들은 북동과 동-서 방향의 주향이 우세하며 단면에서 1m 이내의 수직변위를 가지는 정단층의 기하를 보인다. 이 단층들은 상부의 사암을 절단하지 못한다.[69]

- 사천시 축동면 반용리 산 133-1의 가화천 주변에는 진주층의 세립 사암과 셰일이 교호하며 나타난다. 셰일층에서는 다량의 곤충 화석(모기류 화석, 잠자리 유충 화석, 딱정벌레 및 잠자리 날개맥 등)과 막대형 스트로마톨라이트 화석이 관찰된다. 이 외에도 지진 기원의 연질변형퇴적구조, 연흔, 건열, 사층리 등의 퇴적 구조와 생물 흔적 화석, 개형충 화석도 관찰된다.[69]

- 사천시 곤양면 검정리에 분포하는 하부 진주층에서 고열역청을 함유하는 사암이 산출되었다. 역청이 높은 온도에 장시간 노출되어 열분해된 고열역청(pyrobitumen)은 과거 원유가 존재했음을 지시하며, 고열역청을 함유한 진주층의 사암이 한 때 액상 탄화수소의 저류암 역할을 했다는 것을 지시한다.[104]

- 사천시 서포면 자혜리 산 23-10의 사천대교 아래 해안가를 따라 진주층이 분포한다. 주로 세립질의 사암이 우세하며 흑색의 이암도 함께 관찰된다. 이 곳에서는 연질변형퇴적구조, 불꽃 구조, 스트로마톨라이트, 폭풍에 의해 이동된 역암층, 생흔 화석, 건열 등의 다양한 화석과 퇴적 구조들이 관찰된다.[69]

- 사천시 서포면 자혜리 산 904-5의 사천대교 남쪽에 위치한 해안가 노두에 진주층이 분포한다. 하부의 흑색 셰일과 상부의 판상 사암으로 구성되는데 흑색 셰일층에는 탄화목의 줄기 화석이 층리면에 평행하게 놓여 있다.[69]

- 오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 평가하기 위해 진주시 지역의 신동층군과 하양층군을 조사하고, 낙동층과 진주층에 좋은 저류층(사암)과 덮개암(이암) 역할을 할 수 있는 지층이 있으며 신동층군에는 1% 이상의 유기탄소를 포함하는 흑색 이암들이 발달하여 신동층군에서 건성 가스 부존의 가능성을 시사하였다. 낙동층 하부의 탄질셰일층과 진주층 중부의 흑색셰일층은 유기물의 함량이 높고 매우 낮은 잔류 생성 석유 잠재력을 보여준다. 현재 지층의 유기물은 탄화수소로 변환 가능한 부분이 모두 탄화수소로 바뀌고 남은 찌꺼기로 해석된다. 오재호 외는 남해고속도로를 따라 다음과 같은 진주층의 노두를 기재하였다. 이 지역에서 진주층의 두께는 약 1200m 정도이다.[105]

- 진주층 최하부의 노두는 남해고속도로 가화교 인근에서 발달한다. 이 노두에는 2매의 상향 조립화 경향을 보이는 사암,니질사암 및 사질이암으로 구성된다. 복족류 화석 및 탄화된 식물화석이 흔하게 산출된다.

- 진주층 하부의 노두는 남해고속도로 축동 나들목 동쪽 1km 지역에 발달한다. 노두의 최하부는 (암)회색 이암, 니질사암, 실트스톤으로 구성된다. 노두의 중부는 두꺼운 (암)회색 이암,니질사암과 박층의 사암으로 구성된다. 실트스톤 내에는 사층리와 점이층리가 발달한다. 노두의 상부는 중조립사암, 역질사암으로 구성된다.

- 진주층 중부의 노두는 남해고속도로 사천 나들목 서쪽 0.5km 지역의 절개지에 발달한다. 이 노두는 두꺼운 (암)회색 이암과 얇은 사암이 교호한다.

- 진주층 상부의 노두는 남해고속도로 진주 나들목 북쪽 1km 지역의 절개면에 발달한다. 최하부의 사암체는 주로 괴상 및 층상의 중립/조립 사암으로 구성되며 이 사암체의 상부는 사암과 이암의 교호한다.

- 진주시 호탄동의 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지에는 진주층 상에 익룡·새·공룡 발자국 화석이 풍부하게 산출된다. 진주층은 세립 내지 중립질사암과 이암의 교호층이 지배적이다. 익룡의 발자국은 현재까지 2천 개 이상 확인되었으며 4족 보행렬 또한 30개 이상 산출되었다. 이 외에도 수각류 및 새발자국 화석이 다수 발견되었으며 악어, 거북, 도마뱀 발자국과 세계에서 가장 작은 렙터 발자국 등 세계적으로도 희귀한 백악기 척추동물 발자국 화석이 보고된 곳이다. 이 화석 산지에서 수습된 화석과 보존 상태가 우수한 익룡 발자국 화석층 일부는 현재 충무공동 136에 위치한 진주익룡발자국전시관의 수장고와 보호각에서 확인할 수 있다.[69]

- 진주혁신도시에 분포하는 진주층에서 세계에서 가장 오래된 개구리의 발자국 화석이 발견되었다. 진주교육대학교의 김경수 교수는 진주익룡발자국전시관 개관을 위해 실험실에 보관하던 표본들을 이관하는 과정에서 화석 표본을 면밀히 조사하다가 HTB-043 셰일 표본에서 개구리 발자국 화석을 확인했다고 밝혔다.[106][107]

- 진주시 충무공동 136 (진주시 영천강로68번길 22)에 위치한 '''진주익룡발자국전시관'''에는 경남진주혁신도시 개발 도중 드러난 진주층의 화석들을 전시하고 있다. 전시관 바로 옆에 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 함께 암회색 진주층의 노두가 대규모로 드러나 있다.

- 2022년 진주시 진주익룡발자국전시관 부근의 진주층에서 발자국 길이가 30mm 이하인 소형 익룡의 발자국 화석이 발견되었다. 화석이 나온 진주층은 이암이 교호하는 중립~세립질사암과 응회질 조립~중립질사암, 실트스톤, 셰일 등으로 구성된다.[109]

- 천연기념물 제566호 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지는 단일 지역에서 공룡과 익룡의 발자국 화석을 비롯하여 다양한 척추동물의 발자국 화석들이 밀집되어 산출된 드문 사례로 한국의 백악기 척추동물 발자국 화석을 대표할 만한 모식 산지이다. 이 지역의 진주층에서는 공룡과 익룡 외에 어류, 곤충, 패류 등의 다양한 화석이 산출된다.[110] 화석산지는 진주시 정촌면 예하리 아라소프트(도로명주소 : 진주시 정촌면 뿌리산단로 90) 남서쪽에 있으며 2024년 4월 현재 보존을 위한 보호각 설치가 추진 중이며 출입이 통제되어 있다.

- 최병도 등(2021)은 진주시 호탄동, 정촌 및 사천시 축동면 탑리의 진주층에서 6종의 패충류(Ostracoda) 화석을 발견하였다.[111]

- 진주시 정촌면 단면에서 ''Coptoclavidae''과에 속하는 수서딱정벌레의 화석이 산출되었다. 정촌 단면에서는 약 40m 두께의 진추층이 드러나 있다. 두 층준의 흑색 셰일에서 100여 개의 유충 화석이 산출되었으며, 성충의 파편으로 보이는 화석들도 많기에 추후 성충화석도 산출될 가능성이 높다. 이 셰일 층준들에서는 앞서 언급한 등각류인 ''Archaeoniscus'', 거미 화석과 함께 식물화석, 물고기, 개형충, 패각류 등이 산출되며, 잠자리목, 딱정벌레목, 파리목, 벌목, 노린재목, 매미목, 메뚜기목, 풀잠자리목 등에 속하는 곤충 화석이 다수 발견되었다.[69]

- 진주시 정촌 단면의 진주층의 암회색 셰일 조각에서 메뚜기목(Orthoptera)에 속하는 ''Panorpidium spica'' sp. nov.의 화석이 발견되었다.[112]

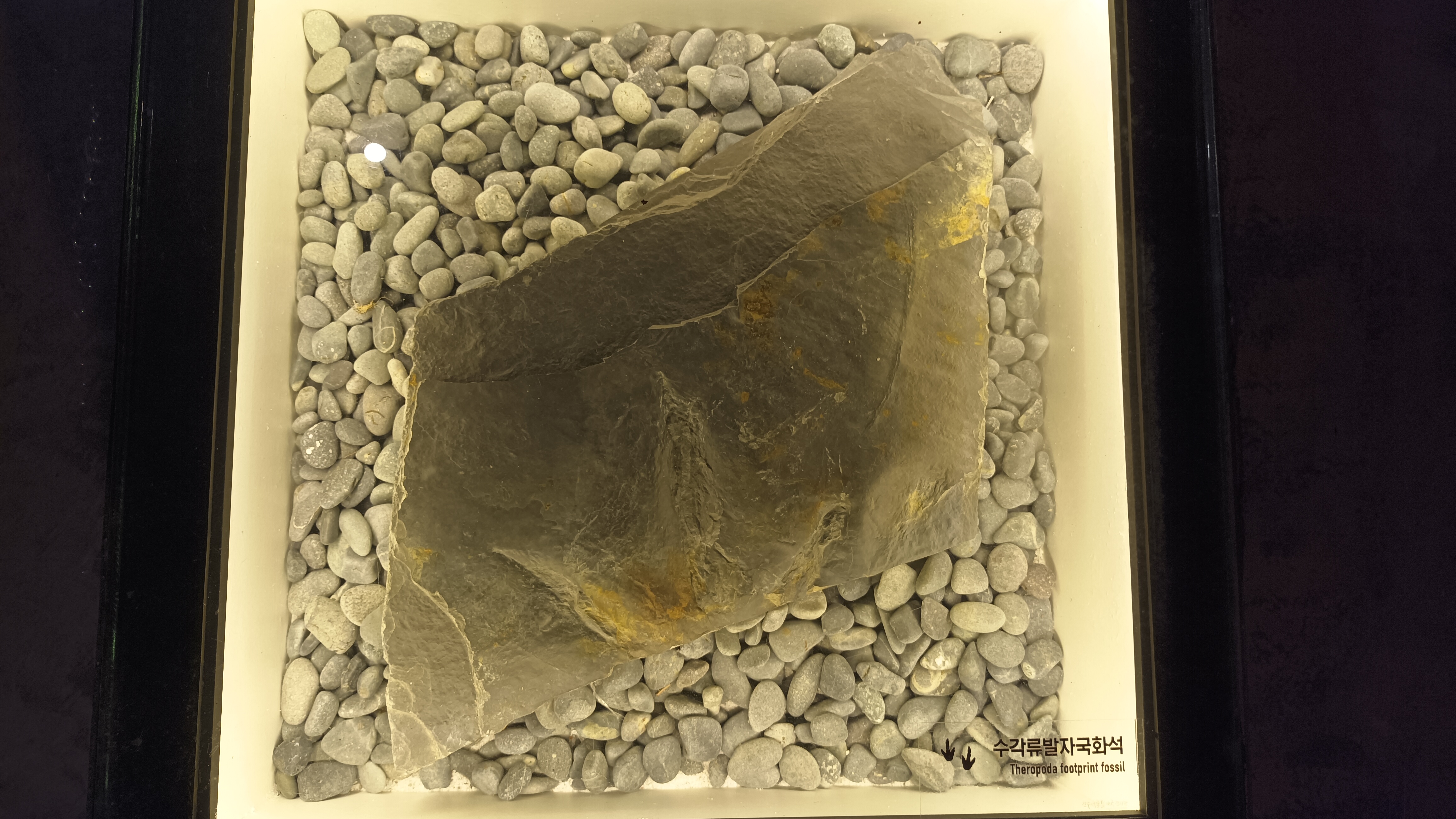

- 진주시 정촌면 예상리의 정촌뿌리산업단지 조성 공사 중 육식 공룡의 발자국 화석이 발견되었다.

- 진주시 정촌면 예하리 일대 진주층의 노두에서 백악기 개형충의 화석이 산출되었다. 이는 진주층이 퇴적될 당시 의 고환경이 담수성 호소 환경이었음을 지시해준다. 진주층의 개형충 화석 군집을 통한 생층서 연대는 알비안(Albian)으로 해석되었다.[113]

- 진주시 정촌면의 정촌산업단지에 분포하는 진주층에서 동일종에 속하는 것으로 추정되는 화석 잠자리의 날개, 유충 및 몸통이 분리된 상태로 다량 발견되었다. 이들은 Hemeroscopidae 과의 ''Hemeroscopus baissicus''로 확인되며 이는 시베리아, 중국, 몽골, 우리나라 등 동북아시아 지역의 백악기 지층에서만 발견된다.[114]'

- 진주시 정촌 단면과 사천시 사남 단면의 진주층 흑색 셰일에서 ''Korearachne jinju''를 포함해 다양한 종류(전체 10종류)의 거미 화석이 산출되었다.[115]

- 2019년 진주시 정촌 단면(정촌면 예하리)에서 2종의 새로운 방아벌레상과(Elateridae 또는 Click beetles, 방아벌레상과에 속함)의 화석이 발견되었다. 후자는 화석이 발견된 진주시의 이름을 따서 명명되었다.[116]

- 사천시 서포면 구랑리의 진주층에서 생흔화석 ''Protovirgularia'' McCoy, 1850이 보고되었다.[117]

- 사천시 서포면 구랑리 산 70의 바닷가 진주층에서는 스트로마톨라이트 화석 산지의 노두를 볼 수 있다. 이 지역의 진주층은 흑색 셰일과 이암이 교호하며 다양한 두께의 이암에서 막대형 및 일부 판상 스트로마톨라이트를 관찰할 수 있다. 스트로마톨라이트의 평균 길이는 수십 cm, 지름은 주로 1cm~2cm 내외를 가지는 직선 또는 막대형을 가진다.[69]

- 사천시 서부 지역의 진주층 암회색 이암에서 막대기형 스트로마톨라이트가 산출된다. 크기는 대개 길이 4cm~12cm, 직경 2cm~4cm이다.[118]

- 사천시 서포면 자혜리 20-12의 진주층에서는 백악기 날도래 집단서식 화석 산지를 관찰할 수 있다. 이곳은 2002년 경남기념물 제241호 '사천 자혜리 갯지렁이 초'라고 지정되었으나 이후 미생물-날도래 생물초(Microbial-caddisfly bioherm)로 밝혀졌다. 일반적으로 날도래 서식지 화석은 신생대 지층에서 발견되나 자혜리에서 발견된 날도래 화석은 아시아 최초의 발견이자 가장 오래된 날도래 화석 중 하나이다.[69]

- 사천시 서포면 선전리 방조제 인근에 분포하는 진주층의 노두는 엽층리가 발달하는 세립사암층에 막대형 스트로마톨라이트 밀집구간이 발달한다.[69]

- 사천시 서포면 자혜리-비토리 지역의 진주층에는 다양한 특성의 균열 구조가 발달되어 있는데, 이들은 대부분 건열 기원의 것들이다. 이 지역 진주층에 발달된 건열에서는 건열의 내부가 상위의 쇄설성 퇴적물 대신 방해석으로 충진된 양상이 부분적으로 나타나며 이는 진주층의 퇴적기간에도 건기와 우기가 교호되는 아건조성의 기후가 지속되었음을 지시한다. 또한 지진성 균열구조인 맥상 각력 충진 균열구조도 나타나는데 이는 진주층 퇴적기간 동안 일어난 화산 활동이나 단층 운동(지진)과 관련이 있는 것으로 여겨진다.[122]

- 사천시 서포면 비토리의 진도에 분포하는 진주층의 호성 실트암에서 약 450여 개의 생흔 화석 ''Lockeia''가 발견되었다. 이 생흔 화석은 신종인 ''Lockeia gigantus'' ichnosp. nov로 기재한다. ''Lockeia gigantus''와 함께 드물게 발견되는 담수 이매패류 ''Plicatounio''는 이 휴식 생흔 화석의 가장 유력한 생성자로 판단된다. 이 신종 생흔 화석은 현재까지 알려진 ''Lockeia'' 중에서 가장 크고 백악기 육성 퇴적층에서 세계적으로 처음 보고된 ''Lockeia''이다.[123]

- 사천시 서포면 비토리와 자혜리 해안의 진주층에서 연질퇴적변형구조(soft-sediment deformation structure)가 발견되었다. 이는 이 지역 퇴적층의 퇴적 기간 동안 지반의 불안정화가 그 규모를 달리하며 단속적으로 일어났음을 지시한다.[124]

- 사천시 서포면 비토리 지역의 진주층에서 물갈퀴 새 발자국 화석과 익룡 발자국 화석이 발견되었다. 이 화석들은 형태적 분석을 통해서 새로운 생흔종인 '''''Ignotornis seongjoseoi''''' ichnosp. nov.와 P teraichnus seopoensis ichnosp. nov.로 분류되었다. 약 1억 1천만년 전에 생성된 것으로 물갈퀴를 가진 새 중에서는 전 세계에서 가장 오래된 물갈퀴새 발자국 화석이며 보존, 학술적 가치가 높다. 이는 공룡에서 진화한 새가 적어도 1억 1천만 년 전에 물(가)에 적응하였음을 의미한다.[125][126]

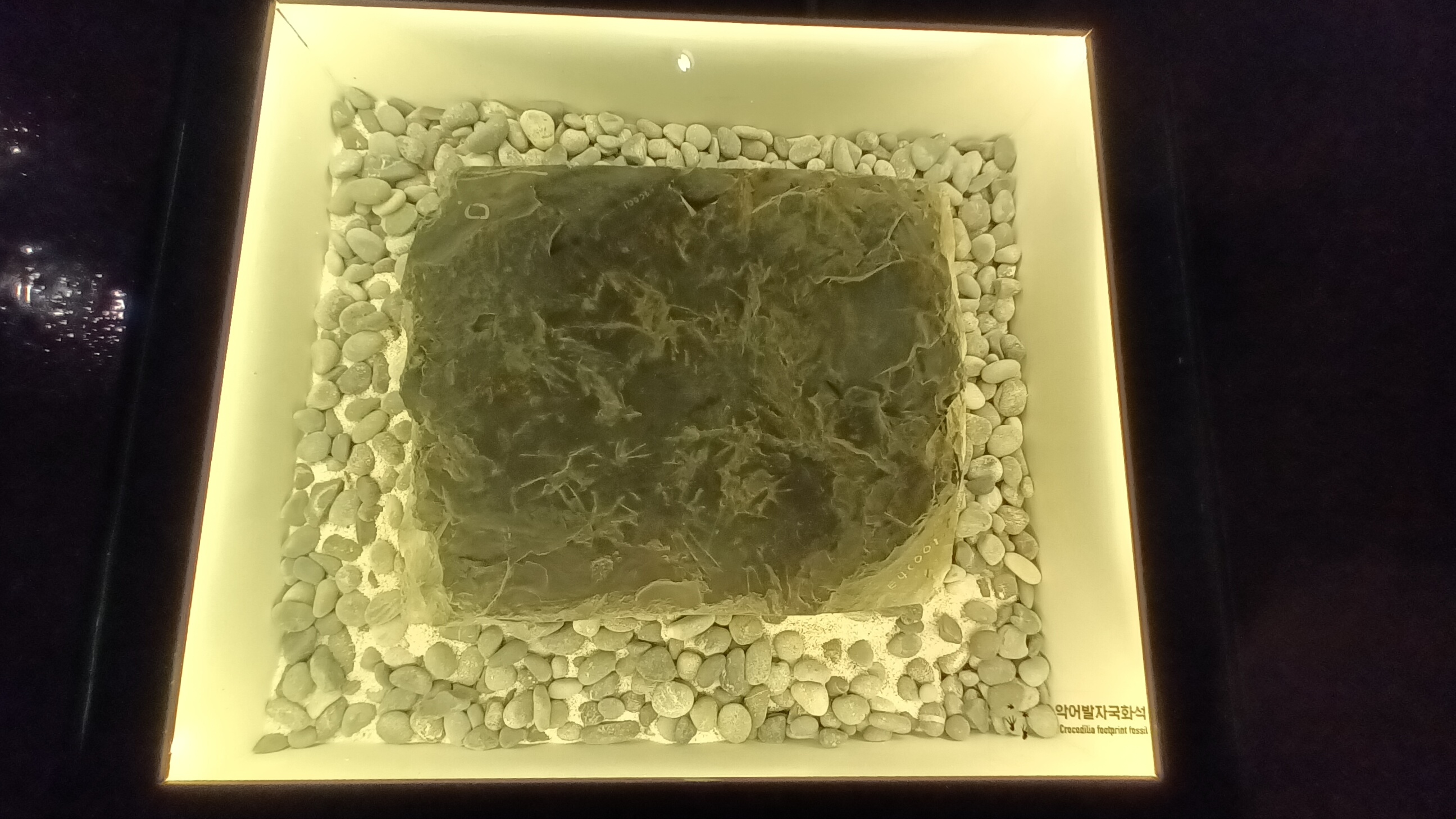

- 사천시 서포면 비토리 산 5-204, 비토섬의 동단 해안가 진주층 노두에서는 악어 및 거북 발자국 화석을 볼 수 있다. 주변의 퇴적층에는 층리, 연흔, 건열 등의 퇴적 구조가 보존되어 있으며 특히 퇴적층의 수직면에서 깊은 건열의 흔적이 나타난다. 노두는 간조 시에만 드러난다.[69]

- 사천시 서포면 비토리 산 5-211, 비토섬의 남쪽 해안가에는 진주층 노두가 해식애를 이루며 분포한다. 비교적 두께가 일정하고 연속성이 좋은 셰일층과 사암층이 교호하면서 발달하며 지층의 주향은 북동 10~20°, 경사는 남동 10~15°이다. 노두 표면에 막대형 스트로마톨라이트가 다수 관찰되며 연흔, 건열, 사층리, 서관 구조 등을 관찰할 수 있다.[69]

- 2021년 사천시 서포면 비토도 해안가 진주층에서 1억 1천만 년 전의 새 발자국 화석이 발견되었다. 지금까지 대한민국에서 발견된 새 발자국 화석은 모두 7천만 년∼1억년 전의 것이지만 비토도에서 발견된 이 화석은 국내에서 가장 오래된 새 발자국 화석이며 경상 누층군 신동층군에서 최초로 발견된 새 발자국 화석이다. 화석 산지의 진주층은 암회색 셰일및 실트스톤과 여기에 협재되는 사암으로 구성되며 연흔, 건열, 사층리 등이 나타난다. 이 화석은 발굴조사를 거쳐 현재 국립문화재연구원 천연기념물센터에 보관되어 있다.[127][69]

4. 1. 식물 화석

진주층에서는 다양한 식물 화석이 발견되어 당시 식생 환경을 추정하는 데 활용되고 있다. 발견된 식물 화석은 다음과 같다.[6],[63],[7]| 속 | 종 | 비고 | 이미지 |

|---|---|---|---|

| Cupressinocladus | C. sp. | 이 침엽수의 존재는 이 지층에 데토리형과 료세키형 식물상이 혼합되어 있었음을 나타낸다. | |

| Ruffordia | R. sp. | 고사리과 고사리류 | |

| 클라도플레비스(Cladophlebis) | C. sp. | ||

| 스페노프테리스(Sphenopteris) | S. sp. | ||

| Onychiopsis | O. elongata | 얇은포자낭 고사리류 | |

| 브라키필룸(Brachyphyllum) | B. japonicum |

4. 2. 동물 화석

진주층에서는 공룡, 익룡, 새, 악어, 거북, 도마뱀, 어류, 곤충, 연체동물 등 다양한 동물 화석이 발견되었다. 특히, 세계에서 가장 작은 렙터 발자국, 가장 오래된 개구리 발자국, 다양한 종류의 곤충 화석 등은 학술적으로 매우 중요하다.- 군위군 군위읍 광현2리 광현저수지 배수로에서는 의성소분지에서 가장 오래된 공룡 발자국이 발견되었다. 길이 20cm~30cm의 중형 수각류 발자국 10개와 크기 20cm 미만의 소형 수각류 발자국 8개가 흑색 이암층에서 나왔다.[88]

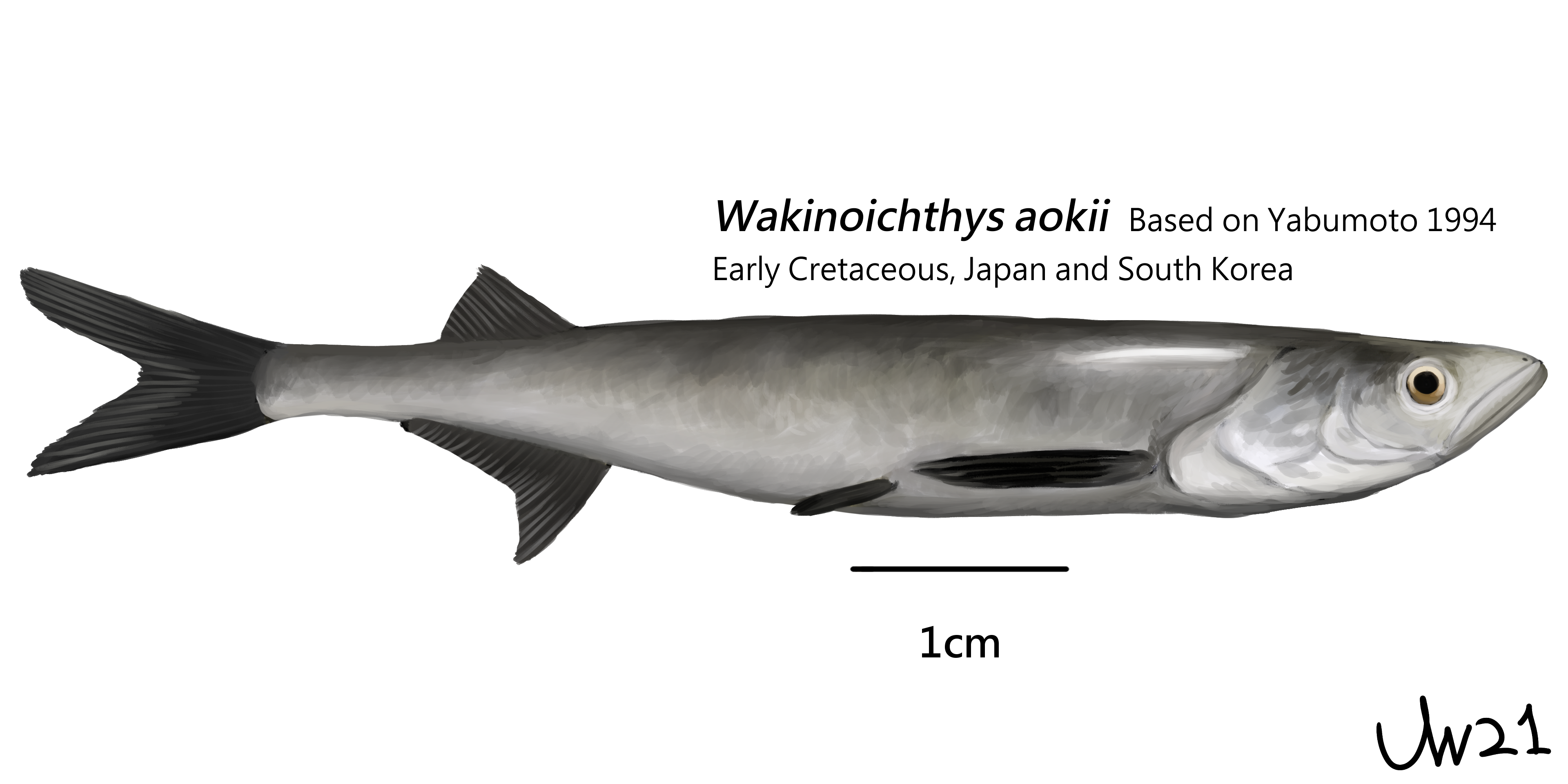

- 대구광역시 달성군 하빈면의 국도 제30호선 과적차량검문소 부근에서는 어류, 곤충, 식물 화석이 대량으로 발견되었으며, 어류 화석 중 ''Wakinoichthys'' sp. 의 화석이 발견되었다.[89][90]

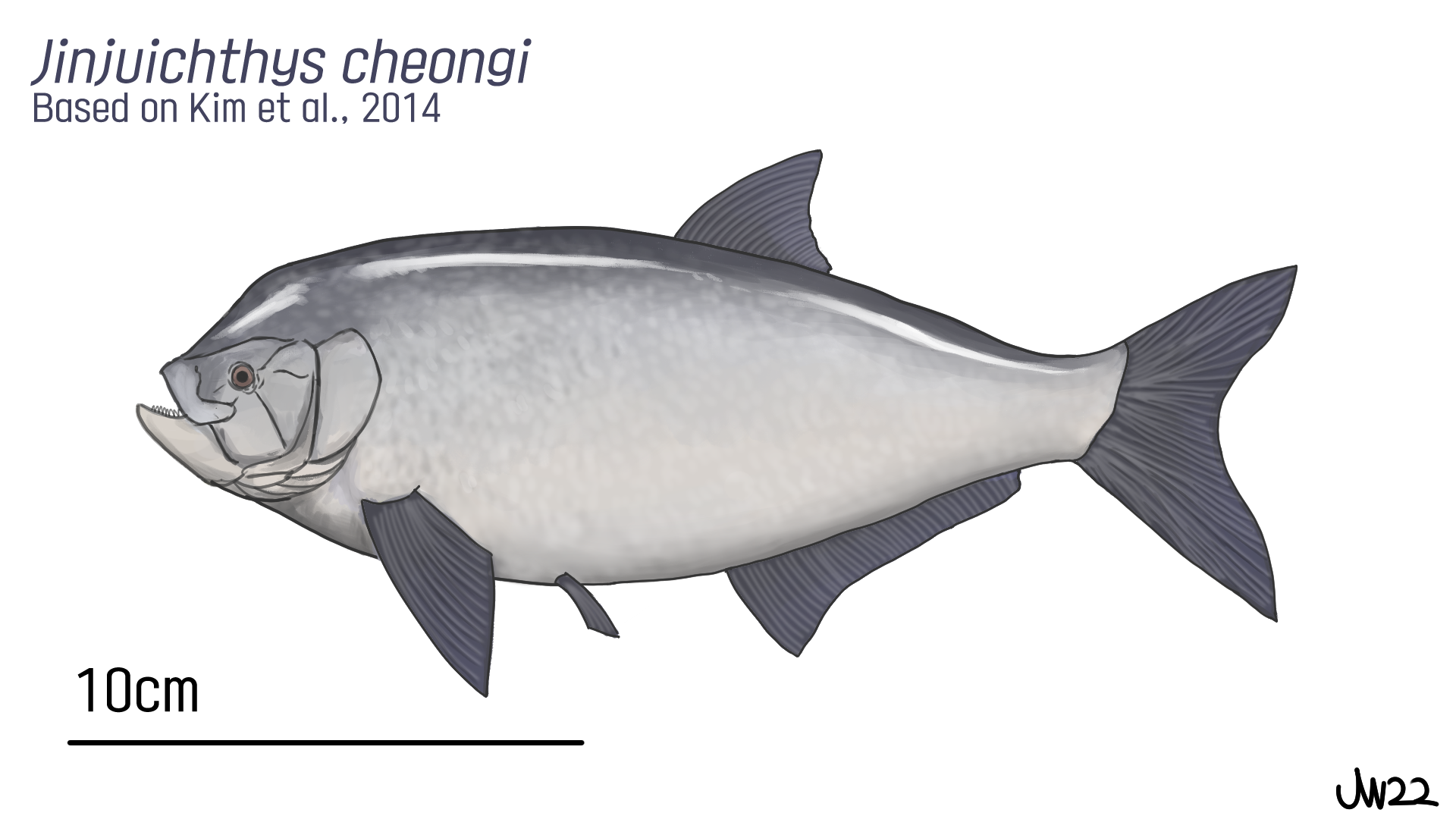

- 고령군 성산면 기산리 국도 제26호선 확장 공사장의 이암, 흑색 셰일, 사암, 역암 등으로 구성된 진주층에서는 국내 최초로 익룡 이빨 화석이 발견되었다. 이 외에도 4종의 이매패류 화석과 담수 어류 및 곤충 화석이 발견되었다.[93][69]

- 진주시 정촌면 예상리의 정촌뿌리산업단지 조성 공사 중에는 진주층 사암으로 구성된 단일 성층면에서 천 개 이상의 육식 공룡 발자국 화석이 오목한 형태로 발견되었다. 이 외에도 소형 수각류, 익룡, 새, 악어, 거북 발자국 화석과 어류, 곤충, 패갑류 화석 등이 발견되었다.

- 사천시 서부 지역의 진주층 암회색 이암에서는 막대기형 스트로마톨라이트가 산출되며, 크기는 대개 길이 4cm~12cm, 직경 2cm~4cm이다.[118]

- 경상북도 군위군에서 경상남도 사천시에 이르는 10개 지역의 진주층에서는 딱정벌레, 매미, 메뚜기, 사마귀, 파리, 바퀴벌레, 잠자리, 노린재, 밑들이, 벌, 뿔잠자리, 나비목의 곤충과 이들의 유충 화석이 발견되었다.[129]

4. 2. 1. 척추동물 화석

진주층에서는 다양한 척추동물의 화석이 발견되었다.- 공룡 발자국 화석: 익룡, 수각류, 조각류, 용각류 등 다양한 공룡 발자국 화석이 발견되었다. 특히 진주시 호탄동의 천연기념물 제534호 진주 호탄동 익룡·새·공룡 발자국 화석산지와 정촌면의 천연기념물 제566호 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지에서 다수의 화석이 발견되었다. 진주혁신도시에서는 ''Grallator'', ''Corpulentapus'', ''Asianopodus''와 같은 수각류 화석이 발견되었으며,[108] 고령군 성산면 기산리에서는 국내 최초로 익룡 이빨 화석이 발견되었다.[93][69]

- 악어 발자국 화석: 사천시와 진주시에 걸쳐 7개 지역에서 악어 발자국 화석이 발견되었다.[128] 특히 진주혁신도시에서는 국내에서 가장 잘 보존된 악어 보행렬 화석 표본이 발견되었다.

4. 2. 2. 무척추동물 화석

진주층에서는 곤충 화석, 연체동물 화석, 갑각류 화석 등 다양한 무척추동물 화석이 발견되었다. 특히, 콥토클라바는 진주층에서 흔하게 발견되는 수서 딱정벌레 화석이다. 이매패류 화석, 복족류 화석, 개형충 화석 등도 발견되었다.- 곤충 화석:

- 딱정벌레목

- 콥토클라바(Coptoclava): 진주층에서 유충과 성충 화석이 모두 발견된다. ''Coptoclava longipoda''와 유사하지만, ''C. longipoda''가 종 복합체로 간주되기 때문에 ''Coptoclava sp.''로 분류된다.

- ''Megalithomerus magohalmii'': 방아벌레과에 속한다.

- ''Koreagrypnus jinju'': 방아벌레과에 속하며, 진주시의 이름을 따서 명명되었다.

- ''Cretosaja jinjuensis'': 송장벌레과에 속한다.

- ''Notocupes premeris'': 고대딱정벌레아목에 속한다.

- ''Asiana pax''

- ''Brochocoleus sacheonensis'': 반날개과에 속한다.

- ''Brochocoleus'' cf. ''punctatus''

- ''Omma'' sp.

- ''Zygadenia cornigera''

- ''Laetopsia leei'': 물방개상과에 속한다.

- ''Laetopsia'' cf. ''hydraneoides''

- ''Laetopsia'' sp.

- ''Cretotaenia pallida''

- 매미목

- 메뚜기목

- ''Panorpidium spica''[26]: 진주시 정촌 단면의 암회색 셰일 조각에서 발견되었다. 엘카니과에 속한다.

- 사마귀목

- 파리목

- ''Buccinatormyia gangnami''[20]: 장솔과(Zhangsolvidae)에 속하며, 강남스타일에서 이름을 따왔다.

- 바퀴벌레목

- ''Rhipidioblattina'' sp. cf. ''R. radipinguis''

- ''Rhipidioblattina?'' sp. cf. ''R. jilinensis''

- ''Rhipidioblattina'' sp. A

- ''Mesoblattina'' sp. A

- ''Mesoblattina'' sp. B

- ''Mesoblattina'' sp. C

- ''Mesoblattina'' sp. D

- ''Samaroblatta'' sp. cf. ''S. rhypha''

- ''Blattula'' sp. cf. ''B. exetenuata''

- ''Blattula'' sp. A

- ''Mesoblattula'' sp.

- ''Sclerotermes samsiki''[11]: 단일 날개 표본만으로 알려진 흰개미류로, 분류가 불확실하다.

- 잠자리목

- ''Hemeroscopus baissicus'': 진주시 정촌 단면에서 날개, 유충 및 몸통 화석이 발견되었다. 시베리아, 중국, 몽골, 한국 등 동북아시아 지역의 백악기 지층에서만 발견된다.

- 노린재목

- ''Jinjupopovina eosahwae''[21]: 유리포포비니과에 속한다.

- 밑들이목

- 벌목

- ''Korehelorus jinjuensis''[22]: 헬로리과(Heloridae)에 속하는 기생벌이다.

- ''Hanguksyntexis haeretica''[23]: 아낙시엘리과(Anaxyelidae)에 속하는 잎벌이다.

- ''Cretosphecium jinjuensis''[24]: 앙가로스페키과(Angarosphecidae)에 속하는 말벌이다.

- 뿔잠자리목

- 나비목

- 귓털벌레목

- cf. Pygidicranoidea[19]: 미확인종.

- 풀잠자리목

- ''Tachinymphes koraiensis''[28]: 중생풀잠자리과에 속한다.

- ''Araripeneura asiatica''[29]: 아라리페네우르과에 속한다.

- ''Araripenymphes koreicus''[29]: 크라토스밀루스과에 속한다.

- 연체동물 화석:

- 이매패류

- ''Plicatounio naktongensis''

- ''Nagdongia soni'': 일부에서는 ''Nagdongia'' 속을 ''Nakamuranaia'' 속과 동의어로 간주한다.

- ''Trigonioides jaehoi''

- 복족류

- ''Brotiopsis kobayashi'': 진주층에서 가장 많이 발견되는 복족류이다.

- ''Thiara'' sp.

- ''Viviparus'' sp.

- 갑각류 화석:

- 개형충

- ''Scabriculocypris yanbianensis''

- ''Cypridea jinjuria''

- ''Cypridea khandae''

- ''Cypridea samesi''

- ''Mongolocypris kohi''

- ''Lycopterocypris'' cf. ''celsa''

- ''Candona'' sp.

- ''Djungarica'' sp.

- 등각류

- ''Archaeoniscus coreaensis''[30]: 담수 환경에서 발견된 ''Archaeoniscus'' 속이다.

- 가재붙이류

- ''Yanjiestheria kyongsangensis''

- ''Yanjiestheria chekiangensis''

- ''Yanjiestheria'' cf. ''wannanensis''

- ''Yanjiestheria jinjuensis''

- ''Yanjiestheria'' sp.

- 기타:

- 거미

- ''Korearachne jinju'': 아마도 늑대거미상과로 추정된다.

- ''Koreamegops samsiki'': 긴다리거미과이다.

- ''Jinjumegops dalingwateri'': 긴다리거미과이다.

- 새잡이거미류: 미확인종.

- 원형거미류: 미확인종.

- 긴다리거미아목: 미확인종.

- 거미줄돌기가 있는 진정거미류: "종 1", "종 2".

- 날도래: 사천시 서포면 자혜리에서 미생물-날도래 생물초(Microbial-caddisfly bioherm) 화석이 발견되었다. 이는 아시아 최초의 발견이자 가장 오래된 날도래 화석 중 하나이다.

이 외에도 경상북도 군위군에서 경상남도 사천시에 이르는 10개 지역의 진주층에서 다양한 곤충 화석들이 발견되었다.[129]

4. 2. 3. 생흔 화석

진주층에서는 다양한 생흔 화석이 발견되어, 당시 생물들의 행동 양식을 추정하는 데 활용되고 있다. 특히, 막대형 스트로마톨라이트는 진주층의 특징적인 생흔 화석 중 하나이다.[119] 남해도 지역의 진주층에서는 일반적으로 널리 알려진 스트로마톨라이트 외에도 전 세계적으로 드물게 보고되는 막대형 스트로마톨라이트가 다수 발견되었다.[121] 사천시 서포면 선전리 방조제 인근에 분포하는 진주층의 노두에서는 엽층리가 발달하는 세립사암층에 막대형 스트로마톨라이트 밀집구간이 발달한다.[69]사천시 서포면 자혜리 20-12 (N 35°00'00.67", E 128°01'03'67")의 진주층에서는 백악기 날도래 집단서식 화석 산지를 관찰할 수 있다. 이곳은 2002년 경남기념물 제241호 '사천 자혜리 갯지렁이 초'라고 지정되었으나 이후 미생물-날도래 생물초(Microbial-caddisfly bioherm)로 밝혀졌다. 일반적으로 날도래 서식지 화석은 신생대 지층에서 발견되나 자혜리에서 발견된 날도래 화석은 아시아 최초의 발견이자 가장 오래된 날도래 화석 중 하나이다.[69]

| 생흔속 | 생흔종 | 지역 | 층준 | 자료 | 참고 | 이미지 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 그랄라토르[46] | 수각류 발자국; G. yangi 생흔종과 유사 | |||||

| 코르풀렌타푸스[46] | 수각류 발자국 | |||||

| 아시아노포두스[46] | 수각류 발자국 | |||||

| 드로마이오사우리포르미페스[47] | D. rarus | 알려진 가장 작은 비조류 공룡의 이지 발자국으로, 작은 미크로랍토린이 만든 것일 가능성이 있으며, 펄럭이며 달리기, 이륙 및 착륙과 같은 중요한 비행 행동의 흔적이 나타난다.[48] | ||||

| 드로마이오사우리푸스[49] | D. jinjuensis | 남해[50] | 약 40cm 크기의 드로마이오사우루스가 만든 이지 발자국. | |||

| 이그노토르니스 | I. seoungjoseoi[51] | 조류 발자국 | ||||

| 진동오르니페스 | J. isp.[51] | 조류 발자국 | ||||

| 코레아살티페스[52] | K. jinjuensis | 진주[50] | 뛰는 포유류가 남긴 흔적 | |||

| 네오사우로이데스 | N. innovatus[53] | 한국에서 보고된 가장 큰 도마뱀 발자국. | ||||

| cf. 켈리크누스[54] | 사천[50] | 거북 발자국; 처음에는 켈로니푸스 isp.로 확인됨.[55] | ||||

| 라니페스[54] | 불확정 | 가장 오래된 것으로 알려진 개구리 발자국. 짧은 거리를 뛰는 종이 만든 것. | ||||

| 크로코딜로포두스[56] | 아시아에서 처음 보고된 이 생흔속. | |||||

| 바트라코푸스 | B. grandis[57] | 약 3m 길이의 이족 보행 악어형류가 만든 발자국; 하만층의 익룡 발자국 생흔종 하에나미크누스 gainensis는 현재 B. cf. grandis로 분류됨.[57] 고생물학자 제임스 아이. 커클랜드는 이 생흔속 분류에 의문을 제기한다.[58] | ||||

| 미니사우리푸스 | M. isp.[59] | 알려진 가장 작은 수각류 발자국 중 하나. 현재 한국에서 가장 오래된 이 생흔속 기록. | ||||

| 프테라이크누스 | 익룡 발자국. P. seopoensis는 석사 논문에서만 기술되었기 때문에 현재 나명이다. | |||||

| 로케이아 | L. gigantus[62] | 휴지 상태의 이매패류 생흔화석 | ||||

| 디플리크나이테스 | D. isp.[63] | 절지동물 발자국 | ||||

| 코클리크누스 | C. isp.[63] | 환형동물 생흔제작자의 흔적 | ||||

| 라디알림브리카투스[64] | R. bitoensis | 잠재적인 생흔제작자로는 절지동물, 자포동물 또는 환형동물이 포함됨 | ||||

| 프로토비르굴라리아[65] | P. dichotoma | 이 생흔분류군의 최초의 비해양 출현; 아마도 잠자리의 유충이 만든 것[66] | ||||

| 픽토비크누스[67] | 불확정 | 아마도 곤충의 고치 또는 번데기 방; 아마도 굴과 관련된 가장 오래된 곤충 번데기 구조 기록 | ||||

| 콘드라이트 | C. isp.[68] | |||||

| 팔레오피쿠스 | P. tubularis[68] | |||||

| 헬민토프시스 | H. hieroglyphica[68] | |||||

| 스콜리토스 | S. magnus[68] | |||||

| 타이니디움 | T. barretti[68] | |||||

| 토로완지아 | T. rosei[68] |

참조

[1]

논문

Cretaceous Stratigraphy of Southeast Korea

1975

[2]

웹사이트

Jinju Formation in the Paleobiology Database

https://paleobiodb.o[...]

[3]

서적

The Dinosauria

https://archive.org/[...]

University of California Press

[4]

논문

Detrital zircon U-Pb ages of the uppermost Jinju Formation in the Natural Monument No. 534 'Tracksite of Pterosaurs, Birds, and Dinosaurs in Hotandong, Jinju', Korea

http://www.koreascie[...]

[5]

논문

The oldest record of microbial-caddisfly bioherms from the Early Cretaceous Jinju Formation, Korea: occurrence and palaeoenvironmental implications

http://palaeoentomol[...]

[6]

논문

New occurrence of ''Cupressinocladus'' sp. from the Lower Cretaceous Jinju Formation, Shindong Group, Korea

https://koreascience[...]

2009

[7]

논문

Fossil Plants from the Early Cretaceous Hasandong Formation of Chilgok Area, Korea

https://koreascience[...]

[8]

논문

A diverse new spider (Araneae) fauna from the Jinju Formation, Cretaceous (Albian) of Korea

https://www.tandfonl[...]

2019-08-03

[9]

논문

A new Albian genus and species and two other new species of Umenocoleidae (Dictyoptera) from South Korea

https://www.scienced[...]

2024-09-21

[10]

논문

Cockroaches from the early Cretaceous of Korea (Blattaria: Mesoblattinidae)

https://www.dbpia.co[...]

2004

[11]

논문

A new primitive termite from the lower cretaceous (Albian) Jinju Formation of Korea

https://www.tandfonl[...]

2022-07-07

[12]

논문

Cretaceous beetles of the Jinju Formation (Coleoptera): An overview of the Jinju Formation, its coleopteran diversity, and past and future research

[13]

논문

Preliminary research on the aquatic coleopteran, ''Coptoclava'' from the Early Cretaceous Jinju Formation

http://jgsk.or.kr/_c[...]

2013-12-31

[14]

논문

New fossils of Elateridae (Insecta, Coleoptera) from Early Cretaceous Jinju Formation (South Korea) with their implications to evolutionary diversity of extinct Protagrypninae

2019-12-11

[15]

논문

New fossil genus and species of carrion beetle (Coleoptera, Silphidae) from the Lower Cretaceous Jinju Formation, South Korea

https://linkinghub.e[...]

2021

[16]

논문

A new species of ''Notocupes'' (Coleoptera: Archostemata) from the Lower Cretaceous (Albian) Jinju Formation in South Korea

[17]

논문

Cretaceous beetles of the Jinju Formation (Coleoptera): Archostemata

[18]

논문

Cretaceous beetles of the Jinju Formation (Coleoptera: Hydrophiloidea)

2024-06-29

[19]

논문

An Earwig from the Lower Cretaceous of Korea (Dermaptera: Forficulina)

[20]

논문

First long-proboscid flies (Diptera: Zhangsolvidae) from the Lower Cretaceous of South Korea

https://www.tandfonl[...]

2020-01-02

[21]

논문

New fossil genus and species of Yuripopovinidae (Insecta: Heteroptera, Coreoidea) from the Lower Cretaceous Jinju Formation, South Korea, with insights into the evolution of exaggerated antennae in the family

[22]

논문

The first Heloridae (Hymenoptera: Proctotrupoidea) from the Albian of the Republic of Korea: inferences about the relict diversity of the family

https://linkinghub.e[...]

2023-04

[23]

논문

Blurring the limits of anaxyelid subfamilies: a new genus and species (Hymenoptera: Anaxyelidae) from the Albian of the Republic of Korea

https://www.mapress.[...]

2023-08

[24]

논문

A new species of Cretosphecium (Hymenoptera: Angarosphecidae) from the lower Albian Jinju Formation of South Korea

https://www.tandfonl[...]

2024

[25]

논문

Reconstruction and Paleoecological implications of Dragonfly ''Hemeroscopus baissicus'' Pritykina 1977 (Hemeroscopidae) from the Lower Cretaceous Jinju Formation in the Jinju area, Korea.

https://www.research[...]

2016

[26]

논문

The first orthopteran fossils from the Lower Cretaceous (Albian) Jinju Formation of Korea: Ethological implications for elcanids

https://www.scienced[...]

2021

[27]

논문

Fossil snakeflies from the Early Cretaceous of southern Korea (Raphidioptera: Mesoraphidiidae)

http://www.schweizer[...]

2006-04-25

[28]

논문

The First Record of Lacewings (Insecta: Neuroptera: Mesochrysopidae) from the Lower Cretaceous of South Korea

[29]

논문

Discovery of supposedly "Gondwanan" myrmeleontoids (Neuroptera) in the Lower Cretaceous of South Korea

2024-10

[30]

논문

Occurrence of the Isopod ''Archaeoniscus coreaensis'' New Species from the Lower Cretaceous Jinju Formation, Korea

https://www.research[...]

2012

[31]

논문

Taxonomy, biostratigraphic and paleoecological aspects of non-marine ostracod fauna from the Jinju Formation (Albian) of the Gyeongsang Basin, South Korea

https://www.scienced[...]

2021-11-01

[32]

논문

Cypridea species (Crustacea, Ostracoda) from the Lower Cretaceous Jinju Formation of the Gyeongsang Basin, South Korea

https://www.scienced[...]

2018-09-01

[33]

논문

Mongolocypris kohi sp. nov.: A new Early Cretaceous non-marine ostracod species from the Jinju Formation, South Korea

https://www.scienced[...]

2016-01-01

[34]

논문

Some Cretaceous conchostracans of Kyongsang basin

1998

[35]

논문

A review of vertebrate body fossils from the Korean Peninsula and perspectives

http://link.springer[...]

2017

[36]

논문

Early Cretaceous freshwater fishes from Japan and Korea

https://cactus.utaht[...]

[37]

논문

The first record of the Early Cretaceous freshwater fish, ''Wakinoichthys aokii'', from Korea

https://www.research[...]

[38]

논문

A new ichthyodectiform (Pisces, Teleostei) from the Lower Cretaceous of South Korea and its paleobiogeographic implication

https://linkinghub.e[...]

2014

[39]

논문

The first crocodyliform (Archosauria: Crocodylomorpha) from the Early Cretaceous of Korea

https://doc.rero.ch/[...]

2004-05-10

[40]

논문

The first discovery of a brachiosaurid from the Asian continent

https://doi.org/10.1[...]

2001-02-01

[41]

논문

Cretaceous reptilian teeth from the Gyeongsang Basin

2007

[42]

논문

First discovery of big pterosaur teeth in Korea

2001

[43]

논문

Boreopterid pterosaur fossils from South Korea reconsidered

[44]

논문

Geometric morphometric approach to establish phylogenetic affinities of enigmatic pterosaur specimens from the Lower Cretaceous of South Korea

[45]

논문

Three bivalve fossils from the Dongmyeong Formation of Gisan, Goryeong in Korea

https://www.dbpia.co[...]

2004

[46]

논문

First reports of a distinctive theropod track assemblage from the Jinju Formation (Lower Cretaceous) of Korea provides strong correlations with China

https://linkinghub.e[...]

2018

[47]

논문

Smallest known raptor tracks suggest microraptorine activity in lakeshore setting

2018-11-15

[48]

논문

Theropod trackways as indirect evidence of pre-avian aerial behavior

[49]

논문

Unusual didactyl traces from the Jinju Formation (Early Cretaceous, South Korea) indicate a new ichnospecies of ''Dromaeosauripus''

[50]

서적

Dinosaurs, Birds, and Pterosaurs of Korea: A Paradise of Mesozoic Vertebrates

https://www.geokniga[...]

Springer Nature

[51]

논문

First report of bird tracks (Ignotornis seoungjoseoi ichnosp. nov.) from the Jinju Formation (Lower Cretaceous), Sacheon City, Korea

[52]

논문

Korean trackway of a hopping, mammaliform trackmaker is first from the Cretaceous of Asia

https://linkinghub.e[...]

2017

[53]

논문

Largest Cretaceous lizard track assemblage, new morphotypes and longest trackways comprise diverse components of an exceptional Korean Konservat-Lagerstätten ichnofauna

2019

[54]

논문

The oldest known anuran (frog) trackways from the Jinju Formation, Lower Cretaceous, Korea

https://linkinghub.e[...]

2019

[55]

논문

First report of turtle tracks from the Lower Cretaceous of Korea

[56]

논문

First reports of Crocodylopodus from East Asia: implications for the paleoecology of the Lower Cretaceous

https://www.scienced[...]

2020-07-01

[57]

논문

Trackway evidence for large bipedal crocodylomorphs from the Cretaceous of Korea

2020-06-11

[58]

트윗

I am shocked at the degree of lumping needed to assign this ichnotaxon to ''Batrachopus''... Over splitting is certainly a problem with tracks, but this goes a bit too far in the other direction. Otherwise a very interesting and important paper. Bipedal crocs.

2022-06-24

[59]

논문

Exquisitely-preserved, high-definition skin traces in diminutive theropod tracks from the Cretaceous of Korea

[60]

논문

Diminutive pterosaur tracks and trackways (Pteraichnus gracilis ichnosp. nov.) from the Lower Cretaceous Jinju Formation, Gyeongsang Basin, Korea

https://www.scienced[...]

2022-03-01

[61]

논문

Cretaceous Pterosaur Tracks in Daegok-ri, Ulju-gun, Ulsan: Spatio-temporal Distribution of Pterosaur in the Korean Peninsula

http://jkess.org/jou[...]

2018-10-30

[62]

논문

''Lockeia gigantus'' ichnosp. nov. in the Lacustrine Deposits of the Early Cretaceous Jinju Formation, Southern Coast of Korea

http://koreascience.[...]

[63]

논문

Fossil-bearing deposits in the Jinju Formation at Jinju: Occurrences, paleoenvironments and stratigraphic implications

http://www.jgsk.or.k[...]

2019-10-31

[64]

논문

''Radialimbricatus'', a new ichnogenus from the lacustrine sandstone facies of the Lower Cretaceous Jinju Formation, South Korea

[65]

논문

Trace Fossil ''Protovirgularia'' McCoy, 1850 from the Nonmarine Cretaceous Jinju formation of the Sacheon area, Korea

https://koreascience[...]

[66]

논문

Nonmarine Cretaceous ''Protovirgularia'': Possible Dragonfly Larva Tracemaker

[67]

논문

Probable insect cocoon or pupation chamber in a channel-fill sandstone bed of the Lower Cretaceous Jinju Formation, South Korea

[68]

논문

Cretaceous Nonmarine Trace Fossils from the Hasandong and Jinju Formations of the Namhae Area, Kyongsangnamdo, Southeast Korea

[69]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[70]

논문

First report of bird tracks (Ignotornis seoungjoseoi ichnosp. nov.) from the Jinju Formation (Lower Cretaceous), Sacheon City, Korea (한국 사천시 진주층에서 발견된 새 발자국(신종 이그노토오르니스 승조서아이)에 대한 최초 보고)

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021-11

[71]

저널

Detrital zircon geochronology of the Cretaceous Sindong Group, Southeast Korea: Implications for depositional age and Early Cretaceous igneous activityiar

https://repository.k[...]

2010-00-00

[72]

저널

경상분지 진주층 및 신라역암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연령분포 및 그 의미 (SHRIMP U-Pb Zircon Ages of the Jinju Formation and Silla Conglomerate, Gyeongsang Basin)

https://www.dbpia.co[...]

2010-03-00

[73]

웹인용

Implications of the SHRIMP U-Pb zircon ages determined from the lower parts of the Gyeongsang Supergroup (경상분지 하부지층들의 SHRIMP U-Pb 저콘 연령분포 및 그 의미)

https://www.riss.kr/[...]

부경대학교 대학원

2010-00-00

[74]

웹인용

Formation and evolution of the Gyeongsang Basin : constraints from zircon geochronology and Hf isotope geochemistry

http://www.riss.kr/s[...]

부경대학교 대학원

2016-00-00

[75]

저널

Palynomorphs from the Jinju Formation in the Euiseong Area, Korea (경북 의성지역에 분포하는 진주층에서 산출된 포자화분화석 연구)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

1994-06-00

[76]

저널

Detrital zircon U-Pb ages of the uppermost Jinju Formation in the Natural Monument No. 534 'Tracksite of Pterosaurs, Birds, and Dinosaurs in Hotandong, Jinju', Korea

http://www.koreascie[...]

2020-00-00

[77]

웹인용

醴泉圖幅 地質報告書 (예천도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1988-00-00

[78]

서적

경북권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2017-11-00

[79]

웹인용

安東圖幅 地質報告書 (안동도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1988-00-00

[80]

웹인용

洛東 地質圖幅說明書 (낙동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1977-00-00

[81]

웹인용

義城 地質圖幅說明書 (의성 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1976-00-00

[82]

저널

경상분지북부 의성서부지역 백악기 진주층.일직층의 사암성분 및 고기후 (Sandstone composition and Paleoclimate of cretaceous Jinju and Iljig Formations of the Western Euiseong Area in the northern Part of Kyongsang Basin)

https://scienceon.ki[...]

1997-00-00

[83]

웹인용

의성지질공원 지질명소, 석탑리 누룩바위

https://www.usc.go.k[...]

의성지질공원 공식 사이트

2023-10-08

[84]

웹인용

軍威 地質圖幅說明書 (군위 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981-00-00

[85]

웹인용

大栗 地質圖幅說明書 (대율 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981-00-00

[86]

웹인용

朝鮮地質圖 第4輯 - 慶州, 永川, 大邱 及 倭館圖幅

https://data.kigam.r[...]

조선총독부지질조사소

1928-00-00

[87]

저널

Preliminary research on the aquatic coleopteran, Coptoclava from the Early Cretaceous Jinju Formation (전기 백악기 진주층에서 산출되는 Coptoclava속의 수서딱정벌레 화석에 대한 예비연구)

https://www.dbpia.co[...]

2013-12-00

[88]

저널

백악기 의성소분지 동명층에서 산출되는 공룡 발자국

https://www.dbpia.co[...]

2006-02-00

[89]

서적

한국화석도감

2003-00-00

[90]

서적

화석과 만나는 자연사 여행

2003-00-00

[91]

웹인용

玄風 地質圖幅說明書 (현풍 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970-00-00

[92]

저널

技川面 一帶에 分布하는 晋州層의 分離面에 對한 力學的 考察 (Kinematic Consideration on the Discontinuous Plane of Jinju Formation in Jicheon-Myeon)

https://www.dbpia.co[...]

1982-09-00

[93]

저널

한국 최초의 대형 익룡(翼龍) 이빨 화석 (First discovery of big pterosaur teeth in Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2001-12-00

[94]

웹인용

昌寧 地質圖幅說明書 (창녕 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-00-00

[95]

서적

경남권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2018-12-00

[96]

웹인용

陜川:地質圖幅說明書 (합천:지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968-00-00

[97]

웹인용

삼가 지질도폭

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1975-00-00

[98]

웹인용

晉州 地質圖幅說明書 (진주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-00-00

[99]

웹인용

Fossil-bearing deposits in the Jinju Formation at Jinju: Occurrences, paleoenvironments and stratigraphic implications (진주지역의 진주층에 발달한 함화석층: 산상과 고환경 및 층서적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10-00

[100]

웹인용

A new ichthyodectiform (Pisces, Teleostei) from the Lower Cretaceous of South Korea and its paleobiogeographic implication

https://www.research[...]

2014-00-00

[101]

웹인용

辰橋 地質圖幅說明書 (진교 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1965-00-00

[102]

웹인용

泗川 地質圖幅說明書 (사천 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-00-00

[103]

저널

Formation mechanism of listric normal faults and calcite veins within the shale-dominant strata of the upper Jinju formation in the cretaceous Gyeongsang Basin, Korea (백악기 경상분지 진주층 상부 셰일층 내에 발달하는 점완형 정단층군과 방해석 광맥계의 형성 기작)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-08-00

[104]

저널

하부 백악기 진주층에서 산출되는 고열역청(pyrobitumen)의 산상

http://www.koreascie[...]

한국지구과학회지

2022-10-00

[105]

웹인용

石油資源硏究 [1995] (I) 陸上 含油可能益地 解析硏究 - 普州地域 二次年度 Petroliferous Basin Analysis in Jinju Area (II)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1995-00-00

[106]

뉴스

"세계에서 가장 오래된 개구리 발자국 화석, 진주서 발견"

https://www.sciencet[...]

The Science Times

2018-12-26

[107]

저널

The oldest known anuran (frog) trackways from the Jinju Formation, Lower Cretaceous, Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2019-04

[108]

저널

First reports of a distinctive theropod track assemblage from the Jinju Formation (Lower Cretaceous) of Korea provides strong correlations with China

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2018-01

[109]

저널

Diminutive pterosaur tracks and trackways (Pteraichnus gracilis ichnosp. nov.) from the Lower Cretaceous Jinju Formation, Gyeongsang Basin, Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2022-03

[110]

웹인용

천연기념물 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡발자국 화석산지

https://www.heritage[...]

대한민국 문화재청 국가문화유산포털

[111]

저널

Taxonomy, biostratigraphic and paleoecological aspects of non-marine ostracod fauna from the Jinju Formation (Albian) of the Gyeongsang Basin, South Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021

[112]

저널

The first orthopteran fossils from the Lower Cretaceous (Albian) Jinju Formation of Korea: Ethological implications for elcanids

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021-09

[113]

저널

진주 정촌 일대 진주층에서 산출된 백악기 육성 개형충 연구 = Cretaceous non-marine Ostracods from the Jinju Formation of the Jinju area, Korea

http://www.riss.kr/s[...]

2014

[114]

저널

Reconstruction and Paleoecological implications of Dragonfly Hemeroscopus baissicus Pritykina, 1977 (Hemeroscopidae) from the Lower Cretaceous Jinju Formation in the Jinju Area, Korea (진주 지역의 하부 백악계 진주층에서 산출된 Hemeroscopus baissicus Pritykina, 1977 (Hemeroscopidae)의 복원 및 고생태적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-04

[115]

저널

A diverse new spider (Araneae) fauna from the Jinju Formation, Cretaceous (Albian) of Korea

https://www.tandfonl[...]

Journal of Systematic Palaeontology

2019-08-03

[116]

저널

New fossils of Elateridae (Insecta, Coleoptera) from Early Cretaceous Jinju Formation (South Korea) with their implications to evolutionary diversity of extinct Protagrypninae

https://www.ncbi.nlm[...]

PloS one

2019-12

[117]

저널

Trace Fossil Protovirgularia McCoy, 1850 from the Nonmarine Cretaceous Jinju formation of the Sacheon area, Korea (경상남도 사천 지역의 백악기 진주층에서 산출된 비해성 Protovirgularia McCoy, 1850)

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2000

[118]

저널

경상남도 사천시 진주층에서 산출되는 막대기형 스트로마톨라이트 (Rod-shaped Stromatolites from the Jinju Formation, Sacheon, Gyeongsangnam-do, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2007

[119]

웹인용

천연기념물 사천 선전리 백악기 나뭇가지 피복체 산지 (泗川 仙田里 白堊紀 나뭇가지 被覆體 産地)

https://www.heritage[...]

대한민국 문화재청 국가문화유산포털

[120]

웹인용

南海·西上圖幅 地質報告書 (남해·서상도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989

[121]

저널

Rod-shaped stromatolites from the Jinju Formation, Namhae, Gyeongsangnam-do, Korea (경상남도 남해지역의 진주층에 분포하는 막대기형 스트로마톨라이트)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

[122]

저널

Occurrences and genesis of unique cracks in the Cretaceous Jinju Formation, Sacheon city, Gyeongsangnam-do, Korea (경상남도 사천시 부근의 백악기 진주층에 발달한 특이 균열구조의 산상과 성인)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2004-03

[123]

저널

Lockeia gigantus ichnosp. nov. in the Lacustrine Deposits of the Early Cretaceous Jinju Formation, Southern Coast of Korea (남해안 전기 백악기 진주층의 호성 퇴적층에서 산출된 Lockeia gigantus ichnosp. nov.)

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2008-01

[124]

저널

Soft-sediment deformation structures in the Cretaceous Jinju Formation in the Sacheon area, Korea: occurrences and origin (경남 사천시 서포면에 분포하는 백악기 진주층에 발달한 연질퇴적변형구조의 산상 및 성인)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2010-06

[125]

웹인용

경남 사천시 서포 지역 백악기 진주층의 척추동물 발자국과 고생태 (Paleoecology and Vertebrate Tracks from the Cretaceous Jinju Formation of Seopo-myeon, Sacheon City, Gyeongnam, Korea)

http://www.riss.kr/s[...]

진주교육대학교 교육대학원

2015

[126]

저널

First report of bird tracks (Ignotornis seoungjoseoi ichnosp. nov.) from the Jinju Formation (Lower Cretaceous), Sacheon City, Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2021-11

[127]

뉴스

"사천 비토섬 새 발자국 화석 가장 오래된 1억1천만년 전 흔적"

https://www.sciencet[...]

The Science Times

2021-07-20

[128]

웹인용

중생대 백악기 진주층에서 산출된 악어 발자국 화석에 관한 연구 (A study on the crocodilian tracks from the early cretaceous jinju formation, Korea)

http://www.riss.kr/s[...]

2020

[129]

웹인용

白堊紀 晋州層에서 産出된 딱정벌레 化石의 系統 分類 (Systematic classification of the Cretaceous Coleoptera fossils from the Jinju formation of Sindong Group in Gyeongsang Basin, Korea.)

http://www.riss.kr/s[...]

2017

[130]

저널

Preliminary research on the aquatic coleopteran, Coptoclava from the Early Cretaceous Jinju Formation

http://jgsk.or.kr/_c[...]

Journal of the geological society of Korea

2013-12-31

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com