하산동층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

하산동층은 백악기 전기에 퇴적된 지층으로, 압트절-알비절에 해당하며, 한반도 남부 지역에 널리 분포한다. 이 지층은 주로 역암, 사암, 셰일 등으로 구성되어 있으며, 지역에 따라 다인층원과 문암산층원으로 구분된다. 하산동층에서는 다양한 연체동물, 갑각류, 척추동물, 어류, 거북, 악어형류, 익룡, 공룡, 알, 생흔, 식물 화석 등이 발견되어 당시의 고생태 환경을 연구하는 데 중요한 자료가 된다. 또한, 하산동층은 이산화탄소 지중 저장 용량을 평가하는 연구 대상이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이암 지층 - 다대포층

다대포층은 부산 다대포 일대의 백악기 후기 퇴적층으로, 양산-동래단층의 주향이동으로 형성된 분지를 채우며, 적색층과 응회질 사암으로 구성되어 공룡알 화석, 지질 및 퇴적 구조를 보존하고, 부산국가지질공원 지질유산으로 지정되었으나 일부 지역의 접근성 제한과 층서 대비 논쟁이 있다. - 이암 지층 - 고성층

경상남도 고성군 일대에 분포하는 고성층은 붉은색 이암, 사암 등으로 구성되어 있으며, 공룡 발자국, 공룡 알, 거북 알 화석 등 다양한 화석과 고성층과 제4기 지층을 절단하는 단층이 발견된다. - 사암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 사암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 셰일 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 셰일 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 하산동층 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 시대 | 압트절-알비절 (~118.0-112.4 백만 년 전) |

| 시기 | 압트절 |

| 암석 유형 | 셰일, 사암, 이암 |

| 기타 암석 | 역암 |

| 명명 유래 | 대구광역시 하빈면 하산리 하산동마을 |

| 명명자 | 타테이와 이와오 (1928) |

| 지역 | 경상도 |

| 상위 단위 | 신동층군 |

| 하위 단위 | 다인층원, 문암산층원 |

| 하층 | 낙동층 (연화동층) |

| 상층 | 진주층 (동명층) |

| 두께 | 1200 미터 |

| 분포 지역 | 대구광역시 군위군 군위읍 중서부, 효령면 서부, 달성군 하빈면 서부 경상북도 예천군 지보면 의성군 안사면, 다인면, 안계면, 비안면, 봉양면 서부 칠곡군 가산면, 동명면 서부, 지천면 고령군 용암면 중동부, 운수면 중부, 대가야읍 동부, 쌍림면 중부 경상남도 합천군 율곡면 중부, 합천읍 남동부, 대양면 서부, 용주면 남동부, 쌍백면, 삼가면 서부 산청군 생비량면 진주시 명석면, 대평면 동부, 판문동, 내동면 서부 사천시 곤명면 동부, 곤양면 중부, 서포면 서부, 비토도 북서부 하동군 진교면 남동부, 금남면, 금성면 동부 광양시 태인동, 금호동, 광영동 남부, 마동 북동부, 도이동, 황길동, 황금동, 광양읍 여수시 묘도동, 화치동 |

| 위치 정보 | |

| |

2. 지질 시대

하동군 해안가 노두에서 발견된 공룡 이빨 화석의 인회석으로부터 구한 U-Pb 연대는 백악기의 압트절(Aptian; 112.0-125.0 Ma)에 해당하는 115±10 Ma로 보고되었으며, 이 연령은 속성 작용 시기로 하산동층의 퇴적 시기는 이보다 다소 오래된 것으로 보았다.[34] 이용구 등은 하산동층 중부의 사암에서 분리한 가장 젊은 쇄설성 저어콘 입자의 U-Pb 연대가 109.0±3.4 Ma로 측정됨에 따라 하산동층의 퇴적 시기를 알비절(Albian; 99.6-112.0 Ma)에 대비하였다.[35] 이태호는 쇄설성 저어콘의 U-Pb 연령에 근거해 하산동층의 최고 퇴적 시기로 압트절(112.0-125.0 Ma)에 해당하는 118.0±2.6 Ma을 보고하였다.[36] 고생물학적 그리고 절대 연령 자료를 종합하면 하산동층은 백악기 전기의 압트절-알비절에 퇴적된 것으로 보인다.[37]

하산동층은 경상 분지 내 여러 지역에 걸쳐 분포하며, 각 지역마다 독특한 암상과 화석을 보인다.

3. 지역별 암상과 화석

| 발견된 식물 화석 |

|---|

- '''성주군과 고령군''': 성주군과 고령군 지역의 하산동층은 (담,녹)회색 및 갈색 이암, 셰일, 사암으로 구성되며 자색(赭色)의 이암과 셰일 및 갈색의 역암을 함유하고, 자색의 이암과 셰일은 낙동층과 구별되는 특징이다.[55]

- '''창녕군''': 창녕군 지역의 하산동층은 주로 담회색, 회색, 녹회색, 갈색의 이암, 셰일, 사암, 역암으로 구성되며 자색(赭色)의 이암과 셰일을 협재한다.[56]

- '''합천군''': 합천군 지역의 하산동층은 사암, 역암, 셰일, 자색 셰일로 구성되며 적색층이 자주 협재된다. 적색층의 암질은 셰일, 사질셰일 등이며 적색층 바로 아래에는 흔히 녹회색 사암 혹은 역질사암이 놓인다.[57]

- '''화석''': 고령군 쌍림면 합가2리(N 35°39'10", E 128°13'50")에서 국도 제33호선 확장 공사를 하는 도중 녹색 이암, 흑색 셰일, 사암 등으로 구성된 하부 하산동층에서 익룡과 소형 육식공룡의 이빨, 이매패류 화석(주로 ''Plicatounio nakdongensis'', 드물게 ''Nagdongia soni'' 산출), 어류 비늘, 거북의 배갑 및 골격, 개형충 화석 등이 발견되었다.[58][59]

- '''진주시와 사천시''': 진주시와 사천시 지역의 하산동층은 담회색 알코스질사암, 녹회색 내지 회색 사질셰일, 셰일, 자색 사질셰일의 호층으로 되어 있으며 얇은 석회암층을 수 매 협재한다.[61]

- '''화석''': 진주시의 하산동층에서는 거북 ''Oogenus Testudoolithus''의 알과 알껍데기 화석이 발견되었다.[62]

- '''남해군, 하동군''': 남해군과 하동군 지역의 하산동층은 유백색/담회색의 중립/조립질 사암, 함력조립질사암, 역암, 역질사암, 자색/녹회색의 사질 이암, (암회색/니질) 셰일, 실트스톤으로 구성되어 있다.[73]

- '''화석''': 하동군 금남면 수문리에서는 이매패류 화석이 발견되었다.[74]

- '''광양시와 여수시''': 광양시와 여수시 지역의 하산동층은 대부분 적자색 실트스톤과 적색 셰일이 우세하며, 갈색 내지 회색의 조립질 사암과 역암이 우세한 층도 있다. 하천성 호소(湖沼)와 하도(河道) 환경 하에서 퇴적된 것으로 보인다.[91][33]

| 하동군 진교면 양포리-술상리 해안의 하산동층 (진교면 양포리 산 24, 산 8-54 및 술상리 산 96-14 해안지역) |

|---|

| 하동군 금남면 대치리 해안의 하산동층 (금남면 대치리 산 116-1 및 산 120-19 해안지역) |

|---|

| 하동군 금남면 송문리 해안의 하산동층 (금남면 송문리 산 191 남동 해안지역) |

|---|

3. 1. 안동시

안동 단층 남부 안동면과 안사면 쌍호리, 안동 단층 북부 의성군 다인면 용곡리, 예천군 풍양면 흔효리, 지보면 어신리, 대죽리 일부, 호명면 본포리에 분포한다. 안동 단층 이남에서는 상하위의 낙동층, 진주층과 각각 정합 관계이나, 안동 단층 이북에서는 낙동층, 진주층 없이 고립적으로 분포하며 선캄브리아기 변성암류를 직접 부정합으로 덮는다. 주로 역암, 역질사암, 알코스사암 및 자색(赭色) 셰일로 구성되며 간혹 암회색 또는 암녹색 셰일이 협재된다. 안동 단층 이남에서의 본 지층은 북서 30~40°의 주향과 북동 5~30°의 경사를 보이나 안동 단층 이북에서는 거의 수평층이다.[38]하산동층은 경상 누층군 전 지층을 통틀어 안동 단층 이북 지역에 분포지가 존재하는 유일한 지층이다. 안동 단층은 경상 분지의 확장 중 지구 또는 반지구대의 끝에 놓여 인장 방향에 평행한 전이 단층(transfer fault)의 역할을 했는데, 하산동층만 안동 단층 이북에 퇴적된 것은 하산동층 퇴적 기간동안 안동 단층의 활동이 적었거나 없었음을 지시한다.[39]

3. 2. 의성군

하산동층은 낙동층을 정합적으로 덮고 있으며, 상위의 진주층에 의해 정합적으로 덮여있다. 의성군 다인면에서 안사면, 안계면의 대부분 지역과 비안면의 위천 이북 지역, 안평면 금곡리, 신평면의 계곡 곡저(谷底) 지역에 이르기까지 분포한다.[33]주로 역암, 역질사암, 사암 및 자색(赭色) 실트스톤 등으로 구성되며 자색 지층의 협재가 특징적이다. 상위 진주층과의 경계는 본 층 상부에서 (녹)회색 실트스톤 및 셰일층의 바로 아래가 본 층의 최상한이다. 전반적으로 이 지층의 주향과 경사는 북서 30~40°및 북동 5~10°이며, 두께는 약 1,600 m이다.[33]

하산동층은 다인층원과 문암산층원으로 구분된다.

3. 2. 1. 다인층원과 문암산층원

다인층원은 주로 역질사암, 자색(赭色) 내지 담녹색 실트스톤과 사암 등으로 구성되며, 상부 문암산층원의 연속성이 뚜렷한 두께 5~20 m의 역암층 바로 아래가 이 층원의 최상한이다. 다인층원의 암질은 역질사암이 대표적이며 그 사이에 20~40매의 자색 또는 연녹색의 실트스톤이 끼여 있다. 역질사암 내의 역은 하부의 낙동층 금당리층원의 그것과 비슷하다. 전체적으로 보아 이 층원은 약 100~200 m의 두께를 주기로 역질사암 우세대와 자색(국부적으로 녹색) 실트스톤 우세대가 교대로 나타나는 지층의 윤회가 4~5회 반복되는 것이 확인된다.[33]문암산층원은 의성군 안사면 만리리 소재 문암산(460.1 m)을 중심으로 북서-남동 방향으로 분포하며, 하산동층의 상부 층원으로서 하부의 다인층원을 정합적으로 덮고, 상부의 진주층에 의해 정합적으로 덮인다. 이 층원은 다인층원과 같이 자색층을 포함하며 상부의 진주층과는 이 층원 상부에서 최초로 발달하는 (녹)회색 실트스톤 및 셰일층의 하한이 이 층원 최상한이다. 이 층원은 주로 회색 역암, 역질사암, 자색(赭色) 실트스톤으로 구성되며 역암이 우세하고 탄질 셰일이 국부적으로 끼여 있다. 일반적으로 이 층원의 하부는 역암이, 상부는 역질사암이 우세하다. 이 층원도 다인층원과 같이 자색층을 끼고 있으나 그 빈도가 낮고 두께는 1 m 이상으로 비교적 두껍다. 이 층원 하부에는 연속성이 불량한 두께 30 cm 내외의 석탄층이 끼여 있다. 회색 셰일 내에서 감정이 불가능한 식물 화석이 약간 발견될 뿐 화석은 거의 없다. 이 층원의 두께는 안사면 만리리의 문암산~봉암산 단면에서 약 900 m이다.[33]

다인층원의 주요 구성 암석은 역질 사암과 알코스사암이고 자색(赭色) 이암 또는 실트스톤이 끼여 있다. 드물게 암회색 또는 흑색 셰일이 끼여 있다. 자색 이암 또는 실트스톤은 동일 층준에서 녹색으로 변하기도 하며 적색의 색소가 층리면을 수직으로 사교하기도 한다. 알코스사암의 풍화면은 백색을 띤다. 다인층원의 하한은 낙동층 금당리층원의 암회색 셰일 혹은 이암 위에 놓이는 자색층 또는 자색층과 호층으로 나타나는 역질 사암의 층준으로 하고 상한은 해망산(401.2 m) 능선을 따라 나타나는 역암 바로 아래이다. 이 층원의 주향은 북서 10~30°, 경사는 북동 10°내외이며 두께는 비안면 북동부에서 750 m이다.[33]

문암산층원의 하한은 비봉산(580 m) 주변과 문암산(460.1 m)~해망산(401.2 m)에 걸쳐 연속적으로 나타나는 역암이며 상한은 안사면 중하리 북부에 소재한 국사봉 바로 아래 역질사암 직하부이다. 문암산층원은 주로 역암, 사암, 자색 실트스톤 또는 이암으로 구성되며 하부의 역암은 이 층원의 기저역암으로서 해망산 일대의 능선을 따라 발달한다. 지층의 주향은 비안면 산제리에서 남-북이고 안사면 중하리, 신평면 검곡리부터 북서 10~20°로 변하며 경사는 (북)동 10~15°, 두께는 700 m 내외이다.

3. 2. 2. 의성지질공원 쌍호리 퇴적층

의성지질공원 쌍호리 퇴적층은 의성군 안사면 월소리 산 1번지 쌍호초등학교 (폐교)에 걸쳐 나타나는 약 150 m 두께의 하산동층 문암산층원 노두이다. 이 퇴적층은 자색 이암과 같은 세립질 지층과 역암, 사암 등 조립질의 지층이 반복되는 것이 특징이다. 중생대 백악기 초기, 북쪽에서 퇴적물이 흘러내려와 부채 모양으로 쌓여 만들어진 것으로, 퇴적 당시에는 하천 흐름이 우세한 선상지 환경이었다.[46]3. 2. 3. 의성지질공원 해망산 거대 건열구조

의성지질공원 해망산 거대 건열구조는 의성군 안계면 안정리 산 1, 해망산 정상 부근(N 36°23'28.31", E 128°30'23.38")에 있는 대규모 건열 구조이다. 하산동층 문암산층원의 이암 내지 실트암에 해당하는 노두의 폭은 약 30 m, 높이는 약 2.5 m이다. 이 명소의 가장 중요한 특징은 중간에 협재된 자색 이암 내부에 발달한 수직적 단열을 따라 상부의 사암이 하부로 주입되어 있는 것이다. 이 명소는 형태적 특이성과 전 세계적으로 유례를 찾아보기 힘든 160 cm에 달하는 깊이의 거대한 건열 구조로 경북권 지질유산 발굴 및 가치평가 연구에서 I등급 지질유산으로 평가된 바 있다. 추가적인 학술조사 결과에 따라 세계에서 가장 깊은 건열 구조로 기록될 가능성이 있다. 이 명소는 산 중턱에 있으며 임도가 있어 차량 접근이 가능하다.[47][48]3. 2. 4. 화석

하산동층에서는 이매패류 3종 (''Trigonioides kodairai'', ''Plicatounio naktongensis'', ''Nagdongia soni'')과 복족류 1종 (''Viviparus'' sp.) 화석이 발견되었다. 악어 이빨 화석 1점도 발견되었다. 도원리와 화전리에서는 공룡 화석이 발견되었다.[33]3. 2. 5. 노두

지방도 제912호선/927호선 의성군 신평면 교안리~안평면 금곡리 구간, 지방도 제912호선 신평면 교안리~안사면 안사리 구간, 안사풍천길 안사면 쌍호리 구간의 도로변에는 하산동층 문암산층원의 노두가 드러나 있다.[33] 특히 쌍호리 구간에는 역암이 잘 드러나 있다.

3. 3. 대구광역시

군위 지질도폭(1981)에 의하면 하산동층은 두께 약 700 m이며 사암, 셰일, 자색(赭色) 셰일 또는 미사암, 역질사암 및 역암으로 구성된다. 자색 셰일을 특징적으로 함유하며 본 지층 내에는 평균 두께 1.5 m의 자색층이 약 20매 협재한다. 도폭 내에서 의성군 비안면 화신리, 봉양면 남서부 신평리, 안평리, 화전리, 도원리 서부, 군위군 군위읍 중부 일대에 분포한다.[49]

대율 지질도폭(1981)에 의하면 사암 내지 역질사암 및 이암이 우세하며 자색층의 협재로서 낙동층 및 진주층과 구별된다. 하산동층은 북동 10~30°의 주향과 남동 5~15°의 경사를 보이며 칠곡군 가산면 석우리와 구미시 장천면 명곡리 부근에서는 약 북동 10°의 주향을 갖는 향사 및 배사 습곡축이 발달한다. 두께는 약 500 m 내외이다.[50]

왜관-대구 지질도폭(1928)에 의하면 주로 이암, 셰일, 사암, 역암으로 주로 붉은색을 띠며 일부 이암과 셰일은 석회질(calcareous)이다. 북동 주향에 경사는 남동 14 내지 25°이다. 전체 두께는 약 1,300 m이다. 대구광역시 북서부 지역에서 성주군 용암면 상언리에서 문명리, 선남면 도성리, 대구광역시 달성군 하빈면 북서부, 칠곡군 지천면 연화리, 창평리에 이르기까지 분포한다.[33]

3. 3. 1. 산사태

2023년 7월 5일 아침 군위군 효령면 불로리 불로터널 인근 영천상주고속도로 사면에서 산사태가 발생하여 하산동층의 암석과 흙이 고속도로 하행선을 완전히 가로막았다. 이 사고로 1명이 부상을 당했다.[51] 해당 지역에는 하산동층의 암회색 퇴적암 지층이 드러나 있으며 호우로 지반이 약해져 하산동층 암석층이 붕괴하면서 산사태가 발생하였다.3. 4. 칠곡군

칠곡군 지천면 연화리에서 송정리로 가는 솔치고개 도로변의 하산동층 하부 흑색 이암에서 비해성 이매패류 화석인 ''Nagdongia soni''가 발견되었다.[52] 이 화석은 신동층군에서 가장 많이 발견되는 이매패류 화석이다. 이 지역의 하산동층은 사암, 이암, 셰일로 구성되며 북동 35° 주향과 남동 23° 경사를 가진다.[52]칠곡군 지천면 창평리의 야산 계곡 하산동층에서는 약 1000여 개의 공룡 발자국이 발견되었다. 이 발자국들은 하산동층 역질 사암 지층면에서 발견된다. 발자국 모양은 중소 타원형(장경 10~30 cm)과 지름 약 80 cm 크기의 대형 타원형 두 종류이다.[53]

칠곡군 가산면 석우리 하산동층에서는 다음의 식물 화석들이 발견되었다.

| 발견된 식물 화석 |

|---|

이 식물군은 낙동층의 식물군과 매우 유사하며, 이는 두 식물군이 아열대 기후에서 서식했음을 의미한다. 화석이 발견된 곳은 도로변 공사장으로, 이곳의 하산동층은 10° 정도 경사져 있고 얇은 층의 흑색 셰일이 회색 사암과 번갈아 나타나는 모습을 보인다.[54]

3. 5. 성주군과 고령군

현풍 지질도폭(1970)에 의하면 하산동층은 하부의 낙동층을 정합적으로 덮고 있으며 성주군 용암면 용정리에서 고령군 운수면 신간리, 대가야읍 장기리, 쌍림면 신곡리에 이르기까지 북북동 방향으로 분포한다.[33] 하산동층은 (담,녹)회색 및 갈색 이암, 셰일, 사암으로 구성되며 자색(赭色)의 이암과 셰일 및 갈색의 역암을 함유하고, 자색의 이암과 셰일은 낙동층과 구별되는 특징이다. 본 층의 일반적인 주향과 경사는 북동 20~40°및 남동 15~25°이며 두께는 700~800 m 정도이다.[55]3. 5. 1. 고령 장기리 암각화

고령군 대가야읍 장기리 소재 '''고령 장기리 암각화'''는 역암 및 사암으로 구성된 하산동층의 노두 표면에 조각되어 있다.[33]3. 6. 창녕군

쌍림면 신곡리 북서부 지역에 상부 250 m만이 드러나 있다. 주로 담회색, 회색, 녹회색, 갈색의 이암, 셰일, 사암, 역암으로 구성되며 자색(赭色)의 이암과 셰일을 협재한다. 자색 셰일은 일반적으로 담회색 및 녹회색의 사암 또는 역질사암 위에 얇은 회색 셰일층을 거쳐 두꺼운 사암층과의 사이에 협재된다. 때로는 역질사암 및 함력사암과 셰일층 사이에 협재되기도 한다. 역암의 역 성분은 회백색 내지 암회색 규암이 대부분이고 사암, 셰일, 석영, 화강편마암, 염기성 및 산성 맥암 등으로 직경은 평균 5cm~최대 18cm이다. 지층의 주향과 경사는 북동 25~35°및 남동 15~20°이다.[56]3. 7. 합천군

합천 지질도폭(1968)에 의하면 하산동층은 사암, 역암, 셰일, 자색 셰일로 구성되며 적색층이 자주 협재된다. 적색층의 암질은 셰일, 사질셰일 등이며 적색층 바로 아래에는 흔히 녹회색(greenish gray; 5GY 6/1) 사암 혹은 역질사암이 놓인다. 지층의 두께는 600 m이다.[57][33]합천도폭 지역인 고령군 쌍림면 합가2리(N 35°39'10", E 128°13'50")에서 국도 제33호선 확장 공사를 하는 도중 녹색 이암, 흑색 셰일, 사암 등으로 구성된 하부 하산동층이 드러났고, 여기서 2001년 8월 윤철수에 의해 익룡과 소형 육식공룡의 이빨, 이매패류 화석(주로 ''Plicatounio nakdongensis'', 드물게 ''Nagdongia soni'' 산출), 어류 비늘, 거북의 배갑 및 골격, 개형충 화석 등이 발견되었다. 이곳은 고령군 성산면의 진주층에서 최초로 발견된 것에 이어 국내에서 두 번째로 익룡의 이빨 화석이 발견된 곳이다.[58][59]

삼가 지질도폭(1975)에 의하면 하산동층은 원지층을 정합으로 덮고 진주층에 의해 정합으로 덮이며 합천군 쌍백면 백역리와 금곡산(381.8 m)에서 삼가면 문송리와 덕진리를 지나 산청군 생비량면 제보리, 도리에 이르기까지 북북동-남남서 방향으로 분포한다. 본 층은 자색층을 협재하며 상부에서 최초로 발달하는 흑색 셰일층의 하한을 본 층의 최상부로 정하였다. 본 층의 하부는 담회색 알코스질사암이 우세하며 간혹 1 m 내외의 담회색 셰일이 수 매 협재되기도 한다. 때론 함역질사암이 협재되기도 하는데 역은 원지층에서와 같이 규암, 셰일, 석영맥, 편마암류, 화강암질암 등이다. 중부는 녹회색 (사질)셰일, 자색 (사질)셰일이 호층으로 발달하며 대체로 셰일이 우세한 부분이고 순수 셰일보다는 사질 셰일이 우세하다. 이 지층의 주향은 북동 20~40°, 경사는 남동 10~15°이며 두께는 750 m 정도이다.[60]

3. 8. 진주시와 사천시

진주 지질도폭(1969)과 단성 지질도폭(1968)에 의하면 하산동층은 명석면 대부분 지역과 판문동, 귀곡동, 오미리, 대평면 당촌리까지 남-북 또는 북북동-남남서 방향으로 분포한다. 원지층(낙동층) 상위에 정합으로 놓이며 마동층과 낙동층(원지층)과의 경계는 원지층의 회색 사암 위에 놓이는 자색(赭色) 사질셰일 또는 셰일을 이 층의 하한으로 정하였다. 그러나 이 회색 사암과 자색 사질셰일 또는 셰일은 각각 모두 그 층준 상에서 첨멸하기도 하기 때문에 이 경계는 상당히 임의적인 것이다. 이 지층은 담회색 알코스질사암, 녹회색 내지 회색 사질셰일, 셰일, 자색 사질셰일의 호층으로 되어 있으며 얇은 석회암층을 수 매 협재한다. 전체적으로 하부 원지층과의 경계 부근에서는 담회색 알코스질사암이 우세하고 상부로 가면서 점차 (사질)셰일이 많아져 중부는 이들이 우세하고 다시 상부에서는 담회색 알코스질사암이 우세해진다. 담회색 알코스질사암은 대체로 수 m 정도의 두께를 가지며 부분적으로 역(礫)을 함유하고 있다. 녹회색 내지 회색 (사질)셰일은 수십 cm~수십 m의 두께를 가지며 셰일보다는 사질 셰일이 더 우세하다. 본 지층은 대체로 북동 10~30°의 주향을 가지며 경사는 남동 5~10°이고 두께는 1,200 m이다.[61] 마동층 기저는 자색의 석회질-사질셰일로 낙동층(원지층) 최상부 암회색 석회암을 덮고 있으며 두께는 5~6 m이다. 그 상위에는 회색 세립질 사암과 회색 셰일이 거의 같은 두께(1~2 m)로 호층을 이루며 약 800 m에 달하는데 간간히 자색을 띠는 부분이 협재된다. 세립질 사암은 장석 입자를 많이 함유하는 층과 거의 함유하지 않는 석영사암으로 되어 있다. 마동층 하부의 사암층은 특히 박편(薄片)상으로 깨어지는 성질이 있다.[63]최승 외(2022)는 진주시의 하산동층에서 거북 ''Oogenus Testudoolithus''의 알과 알껍데기 화석을 발견했다.[62]

진교 지질도폭(1965)에 의하면 하산동층은 원지층(낙동층) 최상부 암회색 석회암층을 경계로 원지층과 구분되며 원지층을 정합으로 덮고 사천시 곤명면 금성리, 본촌리, 신흥리, 정곡리, 성방리, 곤양면 묵곡리, 송전리, 맥사리, 서포면 금진리, 외구리 지역에 분포한다. 본 층의 기저는 원지층 최상부 석회암을 덮는 약 30 m 두께의 자색(赭色) 석회질 셰일로 되어 있으며 위로 계속 사암과 셰일이 교호층을 이루고 있으나 대체적으로 본 층은 하부의 녹회색 셰일대, 중부의 사암대, 상부의 자색(赭色) 셰일대로 구분할 수 있으며 전체 두께는 1,070 m이다.

두께별 세부 층서는 다음과 같다.

| 층서 | 두께 | 설명 |

|---|---|---|

| 하부 녹회색 셰일대 | 460 m | 중립 내지 세립질 사암과 호층을 이루며 수 매의 자색 셰일 및 사질셰일층이 협재된다. |

| 중부 사암대 | 480 m | 대체적으로 세립 내지 중립질 사암층으로 되나 세립질이 우세하며 알코스질인 것이 많다. 본 사암 내에는 간간히 자색, 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. |

| 상부 자색 셰일대 | 130 m | 주로 자색 셰일로 구성되고 수 매의 엷은 중립질 사암층이 협재된다. |

[64]

사천 지질도폭(1969)에 의하면 내동면 내평리와 유수리 등지에 북북동 방향으로 분포하며 상, 중, 하로 구분된다. 하부 녹회색 셰일대는 중립/세립질사암과 교호하고 자색 및 사질셰일이 협재된다. 중부 사암대는 세립/중립질 사암층에 간간히 자색, 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. 상부 자색 셰일대는 주로 자색 셰일에 중립질사암이 협재된다. 지층의 주향은 북동 30°, 경사는 남동 10°, 두께는 500 m이다.[65]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 조사하며 남해고속도로를 따라 하산동층의 노두를 조사하였다. 하산동층은 적색이암의 첫 출현으로 낙동층과 구분되며 최종 출현으로 진주층과 구분된다.[66]

- 하산동층 하부의 노두는 남해고속도로 진교 나들목 부근에 발달한다. 이 노두의 하부는 괴상 내지 엽리상 적색 이암 및 실트스톤과 괴상 및 층상의 (극)세립 사암이 교호하고 생교란, 흔적 화석도 많다. 노두의 중부는 적색 이암을 침식하며 발달한 2매의 중립사암이 있다. 두 사암체의 경계는 박층의 회색 니질사암이나 이 니질사암은 상부 사암에 의해 침식되어 상하부 사암체의 경계가 불분명한 경우도 있다. 그러나,이 사암체를 측면으로 계속 추적하면 상하부 사암체 사이에는 두꺼운 적색 이암이 분포하며,여기서 상부 사암체는 하부의 적색 이암을 계단상으로 침식한 하도의 측면 경계를 보인다. 노두의 상부는 두꺼운 적색 이암이 우세하며 괴상의 사암도 있다. 일부 이암은 흑색 탄질셰일로 구성된다.

- 하산동층 중부의 노두는 남해고속도로 진교터널 인근에 발달한다. 이 노두는 4매의 사암층과 적색/회색의 이암이 교호한다.

- 하산동층 상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 3 km 동쪽에 발달한다. 이 노두의 하부는 적색 및 녹회색 니질사암으로 구성되며 수~수십 cm의 세립사암이 협재된다. 노두의 중부는 7 m 이상의 두꺼운 사암체이다.

- 하산동층 최상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 5 km 동쪽[67]의 절개면에 발달한다. 이 노두의 하부는 2매의 역질사암체와 적색 니질사암이 교호한다. 역질사암체의 두께는 2~4 m이며, 점이층리가 발달하고, 하부의 적색 이암을 침식하고 있다. 노두의 중부 및 상부는 두꺼운 적색 이암과 수평 연장성이 불량한 사암층이 교호한다.

3. 8. 1. 진주 유수리 백악기 화석 산지

진주시 내동면 유수리 483 (N 35°08'02.23", E 128°01'18.74")에 위치한 '''진주 유수리 백악기 화석 산지'''에서는 공룡 견갑골과 지골 화석, 공룡 발자국 화석, 공룡 발톱 화석, 악어 이빨 화석, 거북 배갑 화석, 이매패류 화석, 탄화된 나무 그루터기 화석, 스트로마톨라이트, 생흔 화석 등 다양한 화석이 발견된다.[68][69] 내동면 유수리 부근은 가화천이 흐르는 곳으로, 공룡 골격, 이빨 화석 등이 보고되었으며, 연체 동물 화석, 스트로마톨라이트 등의 지질 기록이 산출되어 1997년 12월 천연기념물 제390호로 지정되었다.이들 공룡 화석층과 주변 퇴적암 지층을 통해 하산동층 퇴적 당시 이 지역에는 굽이치는 강과 호수 등이 발달한 충적 평야가 있었으며, 건기와 우기가 나타나는 비교적 건조한 환경이었음을 알 수 있다.[68][69]

진주시 유수리에 분포하는 하산동층 상부는 범람원 위 호수 환경에서 쌓인 퇴적층이다. 두께 4.6 m, 횡연장 400 m 의 암회색층은 하도퇴적층을 기저로 하여 아래부터 셰일과 세립사암 내지 실트스톤의 교호층, 셰일과 석회질 이암의 교호층, 얇은 셰일을 협재하는 세립사암층 순서로 구성되며, 암회색층 없이 녹회색 사암과 녹회색 또는 자색 셰일의 호층이 시작되는 부분에서 끝난다. 이 퇴적층에는 탄화된 나무 그루터기와 나뭇가지, 나무껍질 등이 발견되고, 셰일층 내에는 ''Trigonioides''와 ''Nagdongia'' 등의 이매패류 화석과 자라 등갑편도 발견된다. 이는 하산동층 퇴적 당시 짧은 기간의 기후 변동이 있었음을 보여준다.[70] 이 일대에는 방해석으로 채워진 건열(desiccation crack)과 고토양(Palaeosol)도 발달하며, 이는 습윤과 건조가 반복되는 계절성 기후를 지시한다.[71]

김정률과 백인성(2008)은 진주시 유수리의 하산동층에서 비해성 흔적 화석인 ''Diplocraterion luniforme''을 발견하였다. 이 화석은 범람원 호수 환경에서 퇴적된 것으로 추정되는 회색 셰일에서 나왔다. 이외에 흔적 화석인 Planolites ichnosp., Skolithos ichnosp. and Taenidium ichnosp.도 같이 관찰된다.[72]

3. 9. 남해군, 하동군

하산동층은 경상남도 남해군과 하동군에 걸쳐 분포하며, 유백색/담회색의 중립/조립질 사암, 함력조립질사암, 역암, 역질사암, 자색/녹회색의 사질 이암, (암회색/니질) 셰일, 실트스톤으로 구성되어 있다.[73]진교 지질도폭(1965)에 의하면 하산동층은 사천시 곤명면 금성리, 본촌리, 신흥리, 정곡리, 성방리, 곤양면 묵곡리, 송전리, 맥사리, 서포면 금진리, 외구리 지역에 분포한다. 하산동층의 기저는 원지층(낙동층) 최상부 석회암을 덮는 약 30 m 두께의 자색(赭色) 석회질 셰일로 되어 있으며 위로 계속 사암과 셰일이 교호층을 이루고 있다. 대체적으로 하부의 녹회색 셰일대, 중부의 사암대, 상부의 자색(赭色) 셰일대로 구분할 수 있으며 전체 두께는 1,070 m이다.[64]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 조사하며 남해고속도로를 따라 하산동층의 노두를 다음과 같이 기재하였다.[66]

- 하산동층 하부의 노두는 남해고속도로 진교 나들목 부근에 발달한다. 이 노두의 하부는 괴상 내지 엽리상 적색 이암 및 실트스톤과 괴상 및 층상의 (극)세립 사암이 교호하고 생교란, 흔적 화석도 많다.

- 하산동층 중부의 노두는 남해고속도로 진교터널 인근에 발달한다. 이 노두는 4매의 사암층과 적색/회색의 이암이 교호한다.

- 하산동층 상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 3 km 동쪽에 발달한다. 이 노두의 하부는 적색 및 녹회색 니질사암으로 구성되며 수~수십 cm의 세립사암이 협재된다.

- 하산동층 최상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 5 km 동쪽[67]의 절개면에 발달한다. 이 노두의 하부는 2매의 역질사암체와 적색 니질사암이 교호한다.

3. 9. 1. 암상

하산동층은 붉은색 자색층을 협재하며, 유백색 내지 담회색의 중립/조립질 사암, 함력(含礫)조립질사암, 역암, 역질 사암, 자색 내지 녹회색의 사질 이암, (암회색, 니질) 셰일과 실트스톤으로 구성되어 있다.[73]진주 지질도폭(1969)에 의하면 담회색 알코스질사암, 녹회색 내지 회색 사질셰일, 셰일, 자색 사질셰일이 서로 층을 이루고 있으며 얇은 석회암층을 수 매 협재한다. 전체적으로 하부에서는 담회색 알코스질사암이 우세하고 상부로 가면서 점차 (사질)셰일이 많아져 중부는 이들이 우세하고 다시 상부에서는 담회색 알코스질사암이 우세해진다. 담회색 알코스질사암은 대체로 수 m 정도의 두께를 가지며 부분적으로 역(礫)을 함유하고 있다. 녹회색 내지 회색 (사질)셰일은 수십 cm~수십 m의 두께를 가지며 셰일보다는 사질 셰일이 더 우세하다.[61]

단성 지질도폭(1968)에 의하면 하산동층 기저는 자색의 석회질-사질셰일로 낙동층(원지층) 최상부 암회색 석회암을 덮고 있으며 두께는 5~6 m이다. 그 상위에는 회색 세립질 사암과 회색 셰일이 거의 같은 두께(1~2 m)로 호층을 이루며 약 800 m에 달하는데 간간히 자색을 띠는 부분이 협재된다. 세립질 사암은 장석 입자를 많이 함유하는 층과 거의 함유하지 않는 석영사암으로 되어 있다. 하산동층 하부의 사암층은 특히 박편(薄片)상으로 깨어지는 성질이 있다.[63]

진교 지질도폭(1965)에 의하면 하산동층 기저는 원지층 최상부 석회암을 덮는 약 30 m 두께의 자색 석회질 셰일로 되어 있으며 위로 계속 사암과 셰일이 교호층을 이루고 있으나 대체적으로 하부의 녹회색 셰일대, 중부의 사암대, 상부의 자색 셰일대로 구분할 수 있다. 두께 460 m의 하부 녹회색 셰일대는 중립 내지 세립질 사암과 호층을 이루며 수 매의 자색 셰일 및 사질셰일층이 협재된다. 두께 480 m의 중부 사암대는 대체적으로 세립 내지 중립질 사암층으로 되나 세립질이 우세하며 알코스질인 것이 많다. 이 사암 내에는 간간히 자색, 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. 두께 130 m의 자색 셰일대는 주로 자색 셰일로 구성되고 수 매의 엷은 중립질 사암층이 협재된다.[64]

사천 지질도폭(1969)에 의하면 하산동층은 상, 중, 하로 구분된다. 하부 녹회색 셰일대는 중립/세립질사암과 교호하고 자색 및 사질셰일이 협재된다. 중부 사암대는 세립/중립질 사암층에 간간히 자색, 회색, 녹회색 셰일이 협재된다. 상부 자색 셰일대는 주로 자색 셰일에 중립질사암이 협재된다.[65]

오재호 외(1995)는 경상 누층군 내 석유 부존 가능성을 조사하며 남해고속도로를 따라 하산동층의 노두를 기재하였다. 하산동층은 적색이암의 첫 출현으로 낙동층과 구분되며 최종 출현으로 진주층과 구분된다.[66]

- 하산동층 하부의 노두는 남해고속도로 진교 나들목 부근에 발달한다. 이 노두의 하부는 괴상 내지 엽리상 적색 이암 및 실트스톤과 괴상 및 층상의 (극)세립 사암이 교호하고 생교란, 흔적 화석도 많다. 노두의 중부는 적색 이암을 침식하며 발달한 2매의 중립사암이 있다. 두 사암체의 경계는 박층의 회색 니질사암이나 이 니질사암은 상부 사암에 의해 침식되어 상하부 사암체의 경계가 불분명한 경우도 있다. 그러나,이 사암체를 측면으로 계속 추적하면 상하부 사암체 사이에는 두꺼운 적색 이암이 분포하며, 여기서 상부 사암체는 하부의 적색 이암을 계단상으로 침식한 하도의 측면 경계를 보인다. 노두의 상부는 두꺼운 적색 이암이 우세하며 괴상의 사암도 있다. 일부 이암은 흑색 탄질셰일로 구성된다.

- 하산동층 중부의 노두는 남해고속도로 진교터널 인근에 발달한다. 이 노두는 4매의 사암층과 적색/회색의 이암이 교호한다.

- 하산동층 상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 3 km 동쪽에 발달한다. 이 노두의 하부는 적색 및 녹회색 니질사암으로 구성되며 수~수십 cm의 세립사암이 협재된다. 노두의 중부는 7 m 이상의 두꺼운 사암체이다.

- 하산동층 최상부의 노두는 남해고속도로 곤양 나들목에서 5 km 동쪽[67]의 절개면에 발달한다. 이 노두의 하부는 2매의 역질사암체와 적색 니질사암이 교호한다. 역질사암체의 두께는 2~4 m이며, 점이층리가 발달하고, 하부의 적색 이암을 침식하고 있다. 노두의 중부 및 상부는 두꺼운 적색 이암과 수평 연장성이 불량한 사암층이 교호한다.

3. 9. 2. 화석

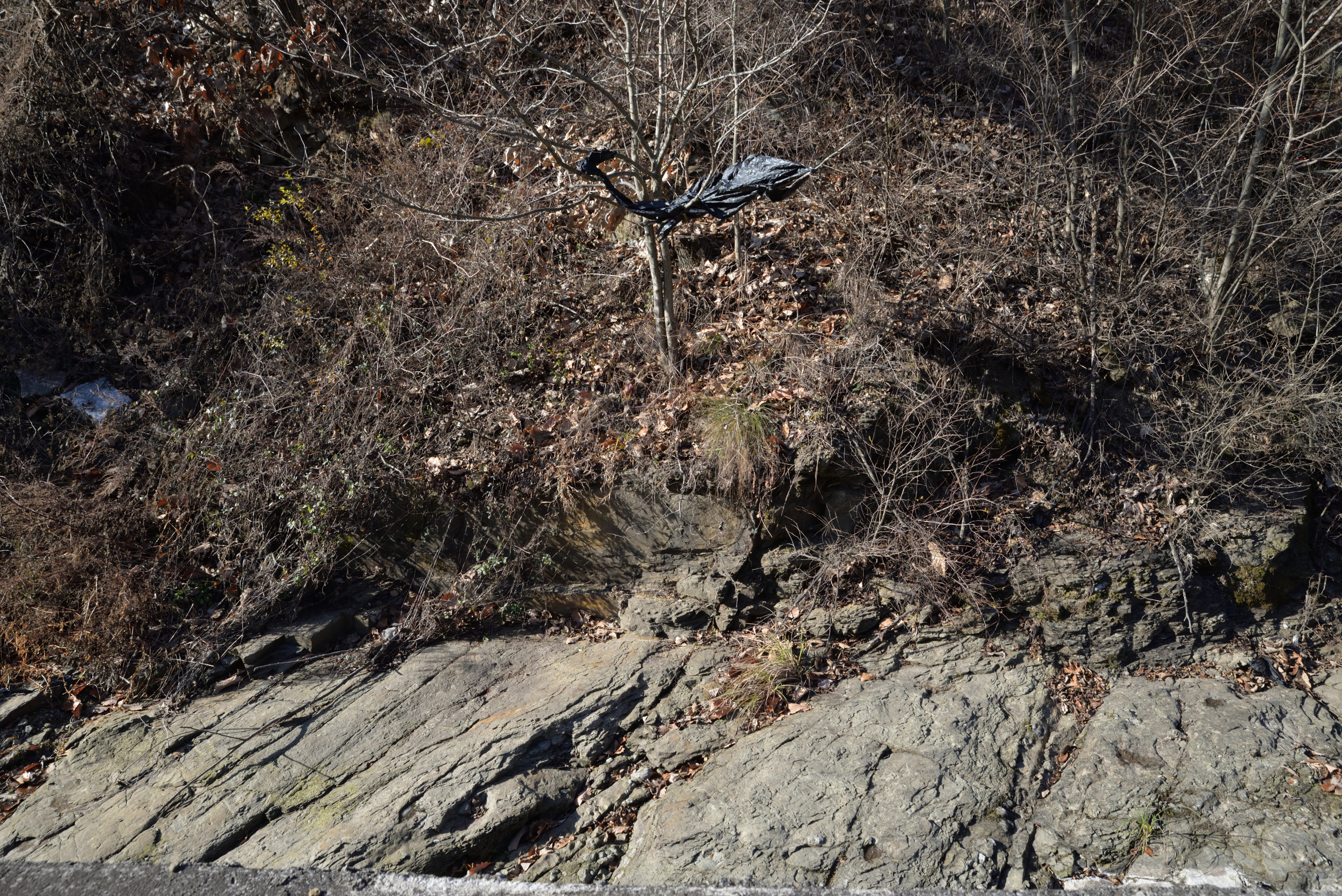

하동군 금남면 수문리에서는 이매패류 화석이 발견되었다.[74] 사천시 서포면에서는 공룡 화석이 확인되었다.[33] 하동군 진교면 양포리 해안에는 호성 기원의 양포리층원이 분포한다. 이 층원은 붉은색 퇴적층이 없고 (암)회색을 띠며, 스트로마톨라이트와 복족류 패각화석층이 나타난다.[33]3. 9. 3. 노두 사진

요약에 의하면 진교면 양포리-술상리, 금남면 대치리, 송문리 해안에는 하산동층의 노두가 잘 드러나 있다.아래 사진에 제시된 하산동층의 해안가 노두는 모두 도로에 인접해 있어 차량 및 도보로 접근 가능하다.

| 하동군 진교면 양포리-술상리 해안의 하산동층 (진교면 양포리 산 24, 산 8-54 및 술상리 산 96-14 해안지역) |

|---|

| 하동군 금남면 대치리 해안의 하산동층 (금남면 대치리 산 116-1 및 산 120-19 해안지역) |

|---|

| 하동군 금남면 송문리 해안의 하산동층 (금남면 송문리 산 191 남동 해안지역) |

|---|

3. 10. 광양시와 여수시

광양시에서는 황금동과 황길동 등지에 넓게 분포하며, 광영동 부근에서 하위의 낙동층을 정합적으로 덮는다. 이 층은 대부분 적자색 실트스톤과 적색 셰일이 우세하며, 갈색 내지 회색의 조립질 사암과 역암이 우세한 층도 있다. 하천성 호소(湖沼)와 하도(河道) 환경 하에서 퇴적된 것으로 보인다.[91][33] 황금동 일대의 하산동층은 건기와 우기가 반복되는 사바나 기후와 같은 아건조 환경에서 범람원 환경으로 변화해가는 퇴적환경에서 주변의 변성암 및 퇴적암을 근원암으로 하여 이루어진 것으로 추정된다. 또한, 황금동 지역 하산동층 노두 하부에서는 보존 상태가 매우 불량한 식물 화석 파편들이 발견되었는데, 이는 하산동층 퇴적 당시의 기후가 건기와 우기가 교대되는 온난한 아건조 기후였음을 시사한다.[92]여수시 내에서는 율촌면 신풍리의 여수공항 일대, 소라면 덕양리와 화치동 여수산업단지 일대에 주로 분포하며, 월하동 일대에 소규모로 분포한다. 이 층은 여수시 지역에서 이미 소멸된 낙동층 대신 가장 하위층을 이루고 있으며, 상위층인 유천층군의 화산암류와는 분출 및 관입에 의한 부정합 관계를 갖는다. 주로 역질 사암과 사암, 옅은 적색 이암으로 구성되어 있다.[93]

4. 하산동층에서 보고된 화석 목록

| 종류 | 속 | 종 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 연체동물 | Plicatounio | P. naktongensis | |

| P. okjuni | |||

| P. yooni | |||

| Nagdongia | N. soni | ||

| Trigonioides | T. jaehoi | ||

| T. kodairai | |||

| T. tamurai | |||

| Brotiopsis | B. kobayashii | ||

| B. naktongensis | |||

| B. ryohoriensis | |||

| B. wakinoensis | |||

| 갑각류 (오스트라코드) | Cypridea | C. cf. trita[6][7] | |

| 조기어류 | 시나미아(Sinamia) | S. sp. | |

| 레피도테스(Lepidotes) | L. sp. | ||

| 거북목 | 프로아도쿠스 | P. 하동엔시스 | 아도쿠스과 거북 |

| 악어형류 | 하동수쿠스(Hadongsuchus) | H. acerdentis | 무자격 명칭 |

| 익룡 | 프테로닥틸로이드(Pterodactyloidea) | 미정 | 보레오프테루스과 또는 안항구에라 |

| 둥가리프테루스(Dsungaripterus) | D.? cf. D. weii | 둥가리프테루스과 | |

| 공룡 | 카르카로돈토사우루스과(Carcharodontosauridae)[19][20] | 불확실 | 일부 치아 화석은 아크로칸토사우루스(Acrocanthosaurus)와 유사 |

| 하드로사우루스상과(Hadrosauroidea)[21] | 불확실 | ||

| 티타노사우루스형류(Titanosauriformes)[22][23][24] | 불확실 | 치아이사우루스(Chiayusaurus) lacustris 와 부경고사우루스(Pukyongosaurus) milleniumi (의문명(nomen dubium)) | |

| 티라노사우루스상과(Tyrannosauroidea)[25] | 불확실 | ||

| 알 화석 | 테스투돌리투스 | T. aff. curiosa | 거북 알 |

| 생흔 화석 | 프테라이크누스(Pteraichnus)[29] | P. koreanensis | 익룡 발자국 |

| 사우르페스(Sauripes)[30] | S. hadongensis | 가장 오래된 이족 보행 도마뱀 발자국 | |

| 디플로크라테리온(Diplocraterion) | D. luniforme | ||

| 비코나이테스(Beaconites) | B. coronus[28] | ||

| Circulichnus | C. montanus[28] | ||

| Cochlichnus | C. anguineus[28] | ||

| 콘드라이테스(Chondrites) | C. isp.[28] | ||

| 헬민토프시스(Helminthopsis) | H. abeli & H. hieroglyphica[28] | ||

| Laevicyclus | L. isp.[28] | ||

| 플라놀리테스(Planolites) | P. annularius, P. beverleyensis & P. montanus[28] | ||

| 스콜리토스(Skolithos) | S. magnus, S. verticalis & S. isp.[28] | ||

| 식물 | Brachyphyllum | B. japonicum | 구과목 침엽수 |

| Cladophlebis | C. denticulata | ||

| C. (Eboracia?) lobifolia | |||

| C. (Klukia?) koraiensis | |||

| C. shinshuensis | |||

| Elatocladus | E. tennerima | 침엽수 |

4. 1. 무척추동물 화석

하산동층에서는 곤충 파편 화석이 발견되었다.[27]4. 1. 1. 연체동물

하산동층에서 보고된 연체동물은 다음과 같다.[3]

4. 1. 2. 갑각류 (오스트라코드)

하산동층에서 ''Cypridea'' 속 오스트라코드 갑각류 화석이 발견되었다.[27]

4. 2. 척추동물 화석

하산동층에서는 다양한 척추동물 화석이 발견되었다. 조기어류로는 시나미아(Sinamia)[8], 레피도테스(Lepidotes)[27] 등이 부분 골격 형태로 발견되었다. 거북목으로는 프로아도쿠스(Proadocus)[9] 속 화석이 아도쿠스과(Adocid) 거북으로 보고되었다.악어형류로는 무자격 명칭인 ''하동수쿠스(Hadongsuchus)''(''H. acerdentis'')가 보고되었다.[11] 익룡으로는 프테로닥틸로이드(Pterodactyloidea)[12][13][14] 미정 종의 이빨 및 부분적인 두 번째 날개 발가락뼈, 둥가리프테루스(Dsungaripterus)(''D.''? cf. ''D. weii'')[15][3]의 둥가리프테루스과(Dsungaripteridae)에 속하는 불완전한 날개 발가락뼈 화석이 발견되었다.[16][17]

공룡 화석으로는 몇몇 불확실한 수각류 이빨 화석이 보고되었으며,[18] 테스투돌리투스(Testudoolithus) aff. ''curiosa'' 등의 알 화석도 발견되었다.[27]

4. 2. 1. 조기어류

하산동층에서는 시나미아(Sinamia)[8], 레피도테스(Lepidotes)[27] 등의 속이 보고되었다. 이들 화석은 부분 골격 형태로 발견되었다.| 속 | 종 | 화석 |

|---|---|---|

| 시나미아(Sinamia) | S. sp. | 부분 골격 |

| 레피도테스(Lepidotes) | L. sp. | 부분 골격 |

4. 2. 2. 거북목

프로아도쿠스(Proadocus)[9]속 화석이 아도쿠스과(Adocid) 거북으로 보고되었다.| 속 | 종 | 위치 | 지층 위치 | 화석 재료 | 비고 | 그림 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 프로아도쿠스 | P. 하동엔시스 | 부분 골격 | 아도쿠스과 거북 |

4. 2. 3. 악어형류

하산동층에서 무자격 명칭인 ''하동수쿠스(Hadongsuchus)''(''H. acerdentis'')의 화석이 보고되었다.[11]4. 2. 4. 익룡

하산동층에서는 프테로닥틸로이드[12][13][14] 미정 종의 이빨 및 부분적인 두 번째 날개 발가락뼈 화석이 발견되었다. 이 치아 화석은 보레오프테루스과 또는 안항구에라에 속하는 것으로 보인다. 또한, 둥가리프테루스(''D.''? cf. ''D. weii'')[15][3]의 둥가리프테루스과에 속하는 불완전한 날개 발가락뼈 화석도 보고되었다.[16][17]4. 2. 5. 공룡

하산동층에서 몇몇 불확실한 수각류 이빨 화석이 보고되었다.[18]| 속 | 종 | 재료 | 비고 | 이미지 |

|---|---|---|---|---|

| 카르카로돈토사우루스과(Carcharodontosauridae)[19][20] | 불확실 | 이빨 | 일부 치아 화석은 아크로칸토사우루스(Acrocanthosaurus)와 유사성을 보인다. | |

| 하드로사우루스상과(Hadrosauroidea)[21] | 불확실 | 이빨 | ||

| 티타노사우루스형류(Titanosauriformes)[22][23][24] | 불확실 | 부분 골격 및 다양한 형태의 이빨 | 치아이사우루스(Chiayusaurus) lacustris 와 부경고사우루스(Pukyongosaurus) milleniumi를 포함하며, 이들은 모두 의문명(nomen dubium)이다. | |

| 티라노사우루스상과(Tyrannosauroidea)[25] | 불확실 | 이빨, 추정 치관 길이 ~18mm |

4. 2. 6. 알

테스투돌리투스(Testudoolithus) aff. ''curiosa'' 등의 화석이 보고되었다.[27]| 속 | 종 | 위치 | 지층 위치 | 재료 | 참고 | 이미지 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 테스투돌리투스 | T. aff. curiosa | 거북 알 |

4. 3. 생흔 화석

하산동층에서는 수각류, 용각류, 조각류의 발자국 화석이 발견되었다.[27][28]| 속 | 종 | 비고 | 이미지 |

|---|---|---|---|

| 프테라이크누스(Pteraichnus)[29] | P. koreanensis | 익룡 발자국 | |

| 사우르페스(Sauripes)[30] | S. hadongensis | 이족 보행을 보여주는 가장 오래된 도마뱀 발자국 | |

| 디플로크라테리온(Diplocraterion) | D. luniforme | ||

| 비코나이테스(Beaconites) | B. coronus[28] | ||

| Circulichnus | C. montanus[28] | ||

| Cochlichnus | C. anguineus[28] | ||

| 콘드라이테스(Chondrites) | C. isp.[28] | ||

| 헬민토프시스(Helminthopsis) | H. abeli & H. hieroglyphica[28] | ||

| Laevicyclus | L. isp.[28] | ||

| 플라놀리테스(Planolites) | P. annularius, P. beverleyensis & P. montanus[28] | ||

| 스콜리토스(Skolithos) | S. magnus, S. verticalis & S. isp.[28] | ||

| Spirodesmos | S. isp.[28] | ||

| Taeidium | T. barretti[28] | ||

| 탈라시노이데스(Thalassinoides) | T. paradoxicus & T. suevicus[28] |

4. 4. 식물 화석

하산동층에서는 6개 속 9개 종의 식물 화석이 발견되었다. 이 식물 화석 군집은 테토리지형(Tetori-type)과 료세키형(Ryoseki-type) 식물의 '혼합' 유형을 나타낸다.[32]| 속 | 종 | 비고 | 이미지 |

|---|---|---|---|

| Brachyphyllum | B. japonicum | 구과목 침엽수 | |

| Cladophlebis | C. denticulata | ||

| C. (Eboracia?) lobifolia | |||

| C. (Klukia?) koraiensis | |||

| C. shinshuensis | |||

| Elatocladus | E. tennerima | 분류학적 위치가 알려지지 않은 침엽수 | |

| Onychiopsis | O. elongata | 얇은포자고사리류 | |

| Taeniopteris | T.? sp. cf. T. auriculata | 이 형태 속의 구체적인 분류학적 위치는 알려지지 않았다. | |

| Thallites | T. yabei | 우산이끼 |

5. 지층 내 이산화탄소 저장

김중휘와 김준모(2013)는 경상 분지 내 하산동층의 이산화탄소 지중 저장 용량을 평가하였다. 평가 결과 이산화탄소 저장 밀도는 북부, 중부 및 남부 지역 순으로 큰 것으로 나타났으며 각 지역 내 하산동층의 공극률 특성과 유사한데 이는 공극률이 이산화탄소 저장 밀도에 가장 큰 영향을 끼침을 지시한다. 이산화탄소 잠재 저장 용량은 북부, 남부, 중부 순으로 큰데 이는 중부 지역에서 하산동층의 두께가 얇고 경사는 더 크기 때문이다.[94]

참조

[1]

논문

Nature and evolution of the Cretaceous basins in the eastern margin of Eurasia: A case study of the Gyeongsang Basin, SE Korea

2018-10

[2]

논문

Comments on the validity of the taxonomic status of "Pukyongosaurus" (Dinosauria: Sauropoda)

https://www.dinosaur[...]

2016

[3]

서적

Dinosaurs, Birds, and Pterosaurs of Korea: A Paradise of Mesozoic Vertebrates

https://www.geokniga[...]

Springer Nature

[4]

논문

Cretaceous Non-marine Molluscan Fauna From the Euiseong Subbasin in Korea

https://www.dbpia.co[...]

[5]

논문

Molluscan Faunal Changes from Brackish to Freshwater Deposits in the Lower Cretaceous Itsuki Formation of the Tetori Group, Japan

[6]

논문

Nonmarine ostracode zonation and long-distance correlation based on analysis of regional ostracode successions in China, Korea, Japan, and Mongolia

[7]

논문

Lowermost occurrence of ostracod Cypridea species in East Asia and implications for the non-marine Jurassic/Cretaceous boundary

[8]

논문

Early Cretaceous freshwater fishes from Japan and Korea

https://cactus.utaht[...]

[9]

논문

The first adocid turtle in South Korea (Lower Cretaceous) and the early evolution of the Adocidae

[10]

논문

Cretaceous reptilian teeth from the Gyeongsang Basin

2007

[11]

문서

A New Protosuchian (Archosauria: Crocodyliformes) Skull from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of Hadong, Korea

Chungnam National University

2005

[12]

논문

A pterosaur wing phalanx from the Lower Cretaceous Hasandong Formation of Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea

http://jgsk.or.kr/xm[...]

[13]

논문

Boreopterid pterosaur fossils from South Korea reconsidered

[14]

논문

Geometric morphometric approach to establish phylogenetic affinities of enigmatic pterosaur specimens from the Lower Cretaceous of South Korea

[15]

논문

Study history and research ethics of the dinosaur, pterosaur and bird tracks from Korea

[16]

논문

A new record of a pterosaur from the Early Cretaceous of Korea

https://www.jstor.or[...]

[17]

논문

New information on ''Lonchognathosaurus'' (Pterosauria: Dsungaripteridae) from the Lower Cretaceous of the southern Junggar Basin (NW China)

https://www.scienced[...]

[18]

논문

A review of vertebrate body fossils from the Korean Peninsula and perspectives

2017-12-01

[19]

논문

A Carcharodontosaurid tooth from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of South Korea.

[20]

논문

New theropod teeth from the Juji Island (Hasandong Formation), Daedo-ri, Hadong County, South Gyeongsang Province

2007

[21]

논문

The first ornithopod tooth in Korea.

2007

[22]

논문

Sauropod dinosaur remains from the Gyeongsang Supergroup, Korea.

1997

[23]

논문

Early Cretaceous dinosaur teeth of Korea

2000

[24]

문서

A preliminary report on a sauropod from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous), Korea. In T. Deng, Y. Wang (eds.), Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Chinese Society of Vertebrate Paleontology 41-53.

2001

[25]

논문

The first tyrannosauroid tooth from Korea

2008-03-01

[26]

논문

Dinosaur eggshells from the Hasandong Formation, Gyeongsang Supergroup, Korea

1997

[27]

논문

Turtle eggs from the Lower Cretaceous Hasandong Formation (South Korea) with relict aragonite under significant thermal maturity

[28]

논문

Cretaceous Nonmarine Trace Fossils from the Hasandong and Jinju Formations of the Namhae Area, Kyongsangnamdo, Southeast Korea

[29]

논문

New pterosaur tracks from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of Hadong County, South Korea

http://doc.rero.ch/r[...]

[30]

논문

Lizards ran bipedally 110 million years ago

[31]

논문

Nonmarine ''Diplocraterion luniforme'' (Blanckenhorn 1916) from the Hasandong Formation (Cretaceous) of the Jinju area, Korea

[32]

논문

Fossil Plants from the Early Cretaceous Hasandong Formation of Chilgok Area, Korea

https://koreascience[...]

[33]

저널

경남 하동군 양포리 해안의 하산동층에 발달한 호성퇴적층: 산상, 고환경 및 층서 (Lacustrine deposits of the Hasandong Formation at Yangpori Coast, Hadong County, Gyeongsangnam-do, Korea: Occurrence, paleoenvironments, and stratigraphy)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2021-10

[34]

저널

Ion microprobe U-Pb dating of a dinosaur tooth

https://www.jstage.j[...]

Geochemical Journal

2006

[35]

웹인용

Detrital zircon geochronology of the Cretaceous Sindong Group, Southeast Korea: Implications for depositional age and Early Cretaceous igneous activityiar

https://repository.k[...]

2010

[36]

논문

Formation and evolution of the Gyeongsang Basin : constraints from zircon geochronology and Hf isotope geochemistry

http://www.riss.kr/s[...]

2016-01-01

[37]

논문

Review on the geological ages of the formations in the Gyeongsang Basin, Korea (경상분지 지층들의 지질시대에 관한 고찰)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2013-02-01

[38]

웹인용

醴泉圖幅 地質報告書 (예천도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1988-01-01

[39]

서적

한반도 지구조 진화 연구 - 후기중생대-신생대 지구조 진화사(3) (Late Mesozoic-Cenozoic Tectonic Evolution of Korea)

한국지질자원연구원

2003-01-01

[40]

웹인용

洛東 地質圖幅說明書 (낙동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1977-01-01

[41]

웹인용

義城 地質圖幅說明書 (의성 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1976-01-01

[42]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[43]

논문

시추코어에서 확인되는 경상분지 북서지역 신동층군 하부의 퇴적상 및 퇴적 환경 변화

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2012-10-01

[44]

논문

Cretaceous Non-marine Molluscan Fauna From the Euiseong Subbasin in Korea (의성 소분지에서 산출되는 백악기 비행성(非海成) 연체동물 화석군)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2001-06-01

[45]

논문

Dinosaur Beds of the Gyeongsang Supergroup: Taphonomy and Paleoenvironments (경상누층군에 발달된 공룡화석층 : 화석화과정 및 고환경)

https://www.dbpia.co[...]

1998-09-01

[46]

웹인용

의성지질공원 지질명소, 쌍호리 퇴적층

https://www.usc.go.k[...]

의성지질공원 공식 사이트

2023-10-08

[47]

서적

경북권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2017-11-01

[48]

웹인용

의성지질공원 지질명소, 해망산 거대건열구조

https://www.usc.go.k[...]

의성지질공원 공식 사이트

2023-10-08

[49]

웹인용

軍威 地質圖幅說明書 (군위 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981-01-01

[50]

웹인용

大栗 地質圖幅說明書 (대율 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981-01-01

[51]

뉴스

"[포토뉴스] 대구 고속도로 산사태...4시간 양방향 일부 구간 통제로 운전자 불편"

https://mnews.imaeil[...]

매일신문

2023-07-05

[52]

논문

Occurrence of Cretaceous non-marine bivalve, Nagdongia soni, from the lower part of the Hasandong Formation near Waegwan, Korea (왜관 부근의 하산동층 하부에서 산출된 백악기 비해성 이매패 화석 Nagdongia soni)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2001-12-01

[53]

논문

경북 칠곡군 지천면의 하산동층에서 산출된 공룡발자국

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2005-01-01

[54]

논문

Fossil Plants from the Early Cretaceous Hasandong Formation of Chilgok Area, Korea

https://scienceon.ki[...]

한국지구과학회지

2016-09-01

[55]

웹인용

玄風 地質圖幅說明書 (현풍 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970-01-01

[56]

웹인용

昌寧 地質圖幅說明書 (창녕 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-01-01

[57]

웹인용

陜川:地質圖幅說明書 (합천:지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968-01-01

[58]

논문

한국 최초의 대형 익룡(翼龍) 이빨 화석 (First discovery of big pterosaur teeth in Korea)

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2001-12-01

[59]

서적

화석과 만나는 자연사 여행

2003-01-01

[60]

웹인용

삼가 지질도폭

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1975-01-01

[61]

웹인용

晉州 地質圖幅說明書 (진주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-01-01

[62]

논문

Turtle eggs from the Lower Cretaceous Hasandong Formation (South Korea) with relict aragonite under significant thermal maturity

https://www.tandfonl[...]

2022-01-01

[63]

웹인용

丹城 地質圖幅說明書 (단성 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1964-01-01

[64]

웹인용

辰橋 地質圖幅說明書 (진교 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1965-01-01

[65]

웹인용

泗川 地質圖幅說明書 (사천 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1969-01-01

[66]

웹인용

石油資源硏究 [1995] (I) 陸上 含油可能益地 解析硏究 - 普州地域 二次年度 Petroliferous Basin Analysis in Jinju Area (II)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1995-01-01

[67]

문서

[68]

논문

경남 진주시 부근의 백악기 하산동층에 발달한 공룡화석층

https://www.dbpia.co[...]

1998-06-01

[69]

서적

경남권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2018-12-01

[70]

논문

Paleoclimatic Records in Floodplain Lake Deposits of the Cretaceous Hasandong Formation in Jinju Area, Korea (진주 부근 백악기 하산동층의 범람원 호수퇴적층 내 고기후의 기록)

https://www.dbpia.co[...]

1994-08-01

[71]

논문

Desiccation cracks in vertic palaeosols of the Cretaceous Hasandong Formation, Korea: genesis and palaeoenvironmental implications

https://www.scienced[...]

Sedimentary Geology

1998-06

[72]

논문

Nonmarine diplocraterion luniforme (blanckenhorn 1916) from the hasandong formation (gretaceous) of the Jinju area, Korea

https://www-tandfonl[...]

2008-12

[73]

웹인용

南海·西上圖幅 地質報告書 (남해·서상도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989-01-01

[74]

논문

Geology around the Type-Locality of Trigonioides(s.s.) kodairai and Age of the Nagdong Subgroup Trigonioidcs(s.s) kodairai의 模式地 一帶의 地質과 洛東亞層群의 地質時代)

https://www.dbpia.co[...]

1982-06

[75]

논문

경남 하동군 백악기 하산동층에서 산출된 악어 두개골의 골격학 연구

https://www.dbpia.co[...]

[76]

논문

한국에서 처음 발견된 조각류 공룡 이빨 화석 (The First Ornithopod Tooth in Korea)

https://www.dbpia.co[...]

[77]

논문

New pterosaur tracks from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of Hadong County, South Korea

https://www.scienced[...]

Cretaceous Research

2008-04

[78]

웹인용

경상남도 하동군 전기 백악기 하산동층에서 산출된 새로운 악룡발자국

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2007-02-01

[79]

논문

한국 경상누층군 하산동층의 공룡알화석

https://www.dbpia.co[...]

1997-06

[80]

논문

경남 하동군 한치 해안에서 산출되는 백악기 복족류 화석 (Brotiopsis wakinoensis (Cretaceous Gastropod Fossil, Brotiopsis wakinoensis from the Hanchi Area, Hadong, Gyeongsangnam-do)

https://www.dbpia.co[...]

[81]

논문

하동군 금남면 대송리 부근의 하산동층에서 산출되는 패각화석층 - 산상, 화석화과정, 고환경 및 지질유산으로서의 의미 (Shell Deposits in the Lower Cretaceous Hasandong Formation from Daesong-ri, Geumnam-myeon, Hadong-gun - Occurrences, Taphonomy, Paleoenvironments, and Implications in Geological Heritage -)

https://www.kci.go.k[...]

2011-01-01

[82]

논문

경남 하동군의 하산동층 하부 퇴적층에서 산출된 크롬운모편의 산상과 기원

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2020-06

[83]

논문

경남 하동군 갈사리에서 발견된 공룡 발자국

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2011-02

[84]

논문

경남 하동군 갈사리의 하산동층에서 발견된 용각류 공룡화석층 : 산상 및 고환경

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

[85]

논문

진주, 대구, 의성지괴를 중심으로 한 백악기 경상분지의 지구조 진화사 연구 (Tectonic Evolution of the Cretaceous Gyeongsang Basin Focused on the Jinju, Daegu, and Uiseong Blocks)

http://www.riss.kr/s[...]

부산대학교 대학원

2018-01-01

[86]

논문

산상, 기원과 고생태적 의미 - 경남 하동의 백악기 하산동층에 발달한 특이 서관 구조 (Unique burrows in the Cretaceous Hasandong Formation, Hadong, Gyeongsangnam-do, Korea: Occurrences, origin, and paleoecological implications)

https://www.dbpia.co[...]

2015-04

[87]

논문

New theropod teeth from the Juji Island (Hasandong Formation), Daedo-ri, Hadong County, South Gyeongsang Province (경상남도 하동군 대도리 주지섬(하산동층)에서 산출된 새로운 수각류 이빨)

https://www.dbpia.co[...]

2007-06

[88]

논문

경상남도 하동군 하부 백악기 하산동층에서 산출된 익룡 지골 화석

https://www.dbpia.co[...]

2020-02

[89]

웹인용

The first megalosaurids tooth from South Korea

https://www.currents[...]

Current Science

2002-01-01

[90]

논문

Carcharodontosaurid tooth from the Hasandong Formation (Lower Cretaceous) of South Korea

https://www.mongolia[...]

Mongolian Geoscientist

[91]

웹인용

光陽圖幅 地質報告書 (광양 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989-01-01

[92]

웹인용

전남 광양시 황금동 일대의 백악기 퇴적층의 고퇴적환경

http://www.riss.kr/s[...]

2013-01-01

[93]

웹인용

여수·개도·돌산도·소리도도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2015-01-01

[94]

논문

Probabilistic Preliminary Evaluation of Geologic Carbon Dioxide Storage Capacity of the Hasandong Formation, Gyeongsang Basin, Korea (한국 경상분지 하산동층의 이산화탄소 지중 저장 용량에 대한 확률론적 예비 평가)

https://www.dbpia.co[...]

2013-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com