무정부 상태

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

무정부 상태는 '지배자가 없는' 상태를 의미하며, 이는 그리스어 'ἀναρχία'에서 유래된 용어이다. 이 용어는 무정부주의를 지칭하거나, 정부가 없는 사회, 즉 국가의 부재를 가리키는 데 사용된다. 부정적인 의미로는 혼란과 무질서를, 긍정적인 의미로는 권위 없는 조화로운 사회를 의미하기도 하며, 철학에서는 토마스 홉스의 '자연 상태'를 의미하기도 한다. 무정부주의자들은 권위나 계층이 없는 사회를 이상으로 여기며, 역사적으로 혁명, 내전, 전쟁 등으로 인해 기존 행정 기관이 붕괴된 상황에서 발생해왔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아나키즘 - 자유지상주의

자유지상주의는 개인의 자유를 최우선 가치로 여기며 국가의 역할을 최소화하거나 폐지하려는 정치 철학으로, 개인의 자율성을 강조하며 시민적 자유와 국가 축소를 옹호한다. - 아나키즘 - 엠마 골드만

엠마 골드만은 리투아니아 출신의 아나키스트, 페미니스트, 반전주의자로서, 20세기 초 미국에서 다양한 사회 운동에 참여하며 자본주의와 국가를 비판하고 개인의 자유와 사회적 평등을 옹호했다. - 아나키스트 이론 - 개인주의

개인주의는 개인의 가치와 자율성을 중시하는 철학적, 사회적 개념으로, 서구 문명 발전에 중요한 흐름이었으며 다양한 유형으로 분류되고 집단주의와 대비되지만 사회 시스템에 따라 복합적으로 나타나 여러 사상과 연관되어 논의를 촉발한다. - 아나키스트 이론 - 애드호크라시

애드호크라시는 낮은 수준의 복잡성, 집권화, 공식화를 특징으로 하는 조직 구조로, 유기적 구조, 수평적 직무 전문화 등을 보이며, 높은 적응성과 창조성을 요구하는 조직에 적합하다. - 아나르코공산주의 - 아나키즘

아나키즘은 국가와 권위에 반대하며 다양한 분파로 나뉘는 정치 철학으로, 사회적 아나키즘은 생산 수단의 사회화를, 개인주의적 아나키즘은 개인의 자유를 중시하며, 21세기 사회 운동에도 영향을 미치지만, 국가 부재 시의 문제점과 실현 가능성에 대한 비판도 존재한다. - 아나르코공산주의 - 사파티스타 민족해방군

사파티스타 민족해방군은 멕시코 치아파스 주에서 활동하는 원주민 무장단체로, 1994년 무장봉기를 통해 멕시코 정부의 불평등에 저항하며 토지 개혁과 자치권을 요구하고, 대안세계화 운동과 연계하여 비폭력적 저항과 정치적 운동을 지속하고 있다.

| 무정부 상태 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 유형 | 정치 철학, 사회 운동, 정치 이념 |

| 주요 원칙 | 국가 권력의 부정 자발적인 협력 개인의 자유 |

| 관련 이념 | 리버럴리즘 사회주의 공산주의 무정부주의 |

| 철학적 관점 | |

| 주요 주제 | 권위에 대한 비판 국가에 대한 비판 계층 구조에 대한 비판 자유의 중요성 평등의 중요성 자율의 중요성 |

| 주요 주장 | 정치 권력은 불필요하고 해롭다. 사회는 자발적인 협력에 의해 조직될 수 있다. 개인은 자유와 자율성을 최대한 누려야 한다. 평등은 모든 사람에게 보장되어야 한다. |

| 사회적 관점 | |

| 사회 조직 | 자유 연합 공동체 상호 부조 직접 민주주의 |

| 사회 운동 | 노동 운동 반전 운동 환경 운동 페미니즘 |

| 비판적 관점 | |

| 비판 | 혼란과 무질서를 초래할 수 있다. 사회적 혼란을 야기할 수 있다. 강력한 권력에 의해 쉽게 침략당할 수 있다. 현실성이 부족하다는 비판 |

| 역사적 관점 | |

| 역사 | 역사적 무정부주의 운동의 발생 배경과 전개 과정 |

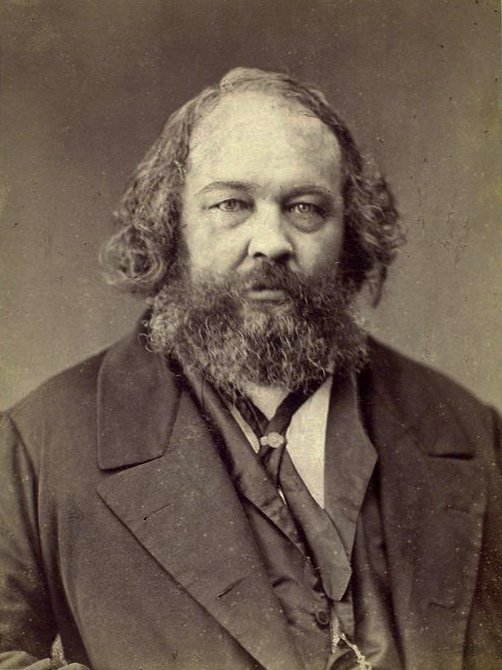

| 관련 인물 | 윌리엄 고드윈 피에르 조제프 프루동 미하일 바쿠닌 표트르 크로포트킨 엠마 골드만 루돌프 로커 레프 톨스토이 |

| 무정부 상태 | |

| 무정부 상태 | 사회가 지배 없이 운영되는 상태 모든 형태의 정치적 권력이 없는 상태 국가나 다른 종류의 강제적 권위가 없는 상태 무정부주의 이론에서 지향하는 사회 상태 |

2. 용어

anarchy영어의 어원은 고대 그리스어인 "ἀναρχία|아나르키아el"이며, '지배자가 없는' 상태를 의미한다.[2] 이 용어는 무질서와 혼란이라는 부정적인 의미와, 기존의 권위를 부정하고 조화로운 사회 결합을 목표로 한다는 긍정적인 의미를 모두 내포하고 있다.[3]

2. 1. 어원

ἀναρχία|아나르키아el는 '없는'을 뜻하는 'αν'(an)과 '지배자'를 뜻하는 'αρχία'(archia)가 결합된 단어이다.[2]2. 2. 다양한 의미

정치 철학에서 무정부 상태는 토마스 홉스가 『리바이어던』에서 언급한 '자연 상태', 즉 '만인의 만인에 대한 투쟁' 상태를 의미하기도 하며, 혼돈이나 사회적 무질서와 동의어로 사용되기도 한다.[3] 사회학자 프랑수아 뒤푸이-데리는 혼돈을 "무정부 상태의 퇴화된 형태"로 규정하고, 무정부 상태의 "만인의 지배"와 혼돈 상태의 "무인의 지배"를 대비시킨다. 무정부주의는 이 용어를 긍정적인 의미로 사용하여, 강제 없는 자유로운 사회, 즉 권위와 지배가 없는 이상적인 사회 상태를 지칭한다.[3]3. 정의

무정부 상태는 일반적으로 무엇을 배제하는가에 따라 정의된다.[1] 어원적으로 '아나키(Anarchy)'는 '없음'을 뜻하는 "αν"(an)과 '지배자'를 뜻하는 "αρχία"(arkia)가 합쳐진 "αναρχία"에서 유래한 것으로, 기본적으로 지배자의 부재를 의미한다.[2]

토마스 홉스가 그린 자연 상태를 반영하여, 무정부 상태는 혼돈이나 사회적 무질서와 같은 의미로 정의되기도 한다.[3] 이 정의에 따르면 무정부 상태는 정부의 부재뿐만 아니라 통치의 부재도 의미한다. 무정부 상태와 혼돈의 연관성은, 일반적으로 정부가 없으면 통치 수단도 존재하지 않으므로 무질서는 무정부 상태의 불가피한 결과라는 전제를 바탕으로 한다.[4] 사회학자 프랑수아 뒤푸이-데리(Francis Dupuis-Déri)는 혼돈을 "무정부 상태의 퇴화된 형태"라고 표현하며,[5] 무질서 상태의 "만인의 지배"와 혼돈 상태의 "무인의 지배"를 대조한다.[6]

이처럼 무정부 상태는 그 개념이 등장한 이후로 긍정적인 의미와 부정적인 의미 모두로 사용되어 왔으며, 각각 강제가 없는 자유로운 사회 또는 혼돈 상태를 나타낸다.

4. 개념의 발전

"무정부 상태"(αναρχία, anarchia)라는 단어는 고대 그리스에서 처음 정의되었을 때, 통치자가 없는 자발적인 질서 또는 혼돈을 가리키는 긍정적이고 부정적인 의미를 모두 가지고 있었다.[1] 플라톤은 아테네 민주주의를 "무정부 상태"로 비판했고, 아리스토텔레스는 민주주의가 무정부 상태로 전락하는 것을 막는 방법에 대해 의문을 제기했다.[1] 고대 그리스 철학은 처음에 무정부 상태를 직접 민주주의의 타락한 형태로 이해했지만, 나중에는 어떤 종류의 민주주의와도 구별되는 독자적인 정치 체제로 여겨지게 되었다.[2]

중세 시대에 "anarchia"라는 단어는 라틴어로 사용되기 시작하여 그리스도교 신을 묘사하는 데 사용되었다.[1] 이후 원래의 정치적 정의를 재구성하여 정부가 없는 사회를 묘사하는 데 사용되었다. 장 칼뱅은 최악의 폭정조차도 무정부 상태보다 낫다고 선언했다.[2]

16세기 동안 "anarchy"라는 용어가 영어에서 처음으로 사용되기 시작했다.[1] 처음에는 권위의 부재 또는 권위에 대한 반대에서 비롯되는 무질서를 묘사하는 민주주의에 대한 경멸적인 표현으로 사용되었다.[3]

계몽주의 철학자인 에드먼드 버크는 1756년 저서 《자연사회의 옹호》에서 이성만이 사회를 다스리는 데 필요하며, "인위적인 법"이 모든 사회 갈등과 불평등의 원인이라고 주장하며 교회와 국가를 비난했다.[1] 윌리엄 고드윈은 1793년 저서 《정치 정의에 관한 탐구》에서 정부를 폐지함으로써 더욱 정의롭고 자유로운 사회를 건설할 것을 제안하며, 무정부 상태를 통해 질서를 달성할 수 있다고 결론지었다.[3] 고드윈은 갑작스럽고 폭력적인 혁명이 아닌, 교육을 통해 이성을 함양함으로써 점진적인 진화를 통해 무정부 상태를 가장 잘 실현할 수 있다고 생각했다.

빌헬름 폰 훔볼트는 1792년 저서 《국가 행동의 한계》에서 교육받은 개인들 사이의 자발적인 계약에 기초한 공동체로서의 무정부주의 사회를 "어떤 국가 체제보다도 훨씬 더 선호한다"고 생각했다. 미국 독립 혁명 이후, 토머스 제퍼슨은 무정부 사회가 인류에게 더 큰 행복을 가져올 수 있다고 제안했으며, "정부는 최소한으로 통치하는 것이 가장 좋다"는 격언을 남긴 것으로 알려져 있다.

4. 1. 고대 철학

"무정부 상태"(αναρχία, anarchia)라는 단어는 고대 그리스에서 처음 정의되었을 때, 통치자가 없는 자발적인 질서 또는 혼돈을 가리키는 긍정적이고 부정적인 의미를 모두 가지고 있었다. 플라톤은 아테네 민주주의를 "무정부 상태"로 비판했고, 그의 제자 아리스토텔레스는 민주주의가 무정부 상태로 전락하는 것을 어떻게 막을 것인가에 대해 의문을 제기했다.[1] 고대 그리스 철학은 처음에 무정부 상태를 직접 민주주의의 타락한 형태로 이해했지만, 나중에는 어떤 종류의 민주주의와도 구별되는 독자적인 정치 체제로 여겨지게 되었다.[2] 전통적인 정치 체제에 대한 개념에 따르면, 무정부 상태는 권위가 자신의 이익을 추구하는 대다수의 사람들로부터 나올 때 발생한다.[3]4. 2. 중세 시대

중세 시대에 "anarchia"라는 단어는 라틴어로 사용되기 시작하여 영원한 존재인 그리스도교 신을 묘사하는 데 사용되었다.[1] 이후 원래의 정치적 정의를 재구성하여 정부가 없는 사회를 묘사하는 데 사용되었다.그리스도교 신학자들은 모든 인간은 본질적으로 죄 많은 존재이며 더 높은 힘의 전능함에 복종해야 한다고 주장했으며, 프랑스의 개신교 개혁가 장 칼뱅은 최악의 폭정조차도 무정부 상태보다 낫다고 선언했다.[2] 스코틀랜드의 퀘이커교도 로버트 바클리 또한 방종자들, 예를 들어 랜터들의 "무정부 상태"를 비난했다.[3] 반면 급진적인 개신교도들, 예를 들어 디거들은 공유 재산을 기반으로 한 무정부 사회를 옹호했다.[4] 그러한 사회를 세우려는 시도 이후에도, 디거인 제라드 윈스탠리는 권위주의적인 형태의 공산주의를 옹호하게 되었다.[5]

4. 3. 근대 초기

16세기 동안 "anarchy"라는 용어가 영어에서 처음으로 사용되기 시작했다.[1] 권위의 부재 또는 권위에 대한 반대에서 비롯되는 무질서를 묘사하는 데 사용되었으며, 존 밀턴은 ''실낙원''에서 "혼돈의 넓고 광대한 무정부 상태"에 대해 썼다.[2] 처음에는 민주주의에 대한 경멸적인 표현으로 사용되었지만, 대서양 혁명 이후 민주주의가 긍정적인 의미를 갖게 되고 선출된 대의 정부의 형태로 재정의되면서 두 용어는 갈라지기 시작했다.[3]4. 4. 계몽주의 철학

에드먼드 버크(Edmund Burke)는 1756년 저서 《자연사회의 옹호(A Vindication of Natural Society)》에서 이성만이 사회를 다스리는 데 필요하며, "인위적인 법"이 모든 사회 갈등과 불평등의 원인이라고 주장하며 교회와 국가를 비난했다.[1] 버크의 이러한 반(反)국가주의적 주장은 윌리엄 고드윈(William Godwin)의 정치 철학에 직접적인 영감을 주었다.[2]고드윈은 1793년 저서 《정치 정의에 관한 탐구(Enquiry Concerning Political Justice)》에서 정부를 폐지함으로써 더욱 정의롭고 자유로운 사회를 건설할 것을 제안하며, 무정부 상태를 통해 질서를 달성할 수 있다고 결론지었다.[3] 그는 무정부주의의 창시자로 알려지게 되었지만,[4] 고드윈 자신은 대부분 "무정부 상태"라는 단어를 부정적인 의미로 사용했으며,[5] 어떠한 사전 정치적 발전 없이 정부의 즉각적인 해체는 혼란으로 이어질 것이라고 우려했다.[6] 고드윈은 갑작스럽고 폭력적인 혁명이 아닌, 교육을 통해 이성을 함양함으로써 점진적인 진화를 통해 무정부 상태를 가장 잘 실현할 수 있다고 생각했다. 그러나 그는 또한 지속적인 전제주의보다 일시적인 무정부 상태가 더 낫다고 여기며, 무정부 상태가 "진정한 자유"와 왜곡된 유사성을 지니고 있으며, 결국 "인류 사회의 최고 형태"로 이어질 수 있다고 말했다.

이러한 무정부 상태에 대한 긍정적인 개념은 곧 다른 정치 철학자들에게도 영향을 주었다. 빌헬름 폰 훔볼트(Wilhelm von Humboldt)는 1792년 저서 《국가 행동의 한계(The Limits of State Action)》에서 교육받은 개인들 사이의 자발적인 계약에 기초한 공동체로서의 무정부주의 사회를 "어떤 국가 체제보다도 훨씬 더 선호한다"고 생각했다. 프랑스의 정치 철학자 마르키 드 싸드(Donatien Alphonse François, Marquis de Sade)는 1797년 소설 《쥘리엣(Juliette)》에서 어떤 형태의 정부가 가장 좋은지 질문했다. 그는 인간 사회를 발전시킨 것은 법이 아니라 열정이라고 주장하며, 법의 폐지와 무정부 상태로의 복귀를 촉구하며 결론을 내렸다. 그는 무정부 상태가 최고의 정치 체제라고 선언했는데, 그 이유는 법이 폭정을 낳았고 무정부적인 혁명이 나쁜 정부를 타도할 수 있기 때문이었다. 미국 독립 혁명 이후, 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson)은 무정부 사회가 인류에게 더 큰 행복을 가져올 수 있다고 제안했으며, "정부는 최소한으로 통치하는 것이 가장 좋다"는 격언을 남긴 것으로 알려져 있다. 제퍼슨의 정치 철학은 나중에 미국의 개인주의적 무정부주의의 발전에 영감을 주었으며, 현대 우파 자유지상주의자(right-libertarians)들은 사유 재산이 무정부 상태를 보장하는 데 사용될 수 있다고 제안했다.

5. 무정부주의 사상

피에르 조제프 프루동은 스스로를 '무정부주의자'라고 칭한 최초의 인물로, '무정부주의'(anarchie프랑스어)라는 용어를 긍정적인 의미로 사용했다.[1] 그는 무정부주의를 강압을 허용하지 않는 자유와 동의어로 정의했다.[2] 프루동은 군주제에 반대하며 "공화제는 긍정적인 무정부주의"라고 주장했다.[3] 그는 사회적 혼란의 원인이 권위주의적 정부와 부의 불평등이라고 보았으며, 무정부주의를 통해 "평등 속에서 정의를 추구"하고 질서를 확립할 수 있다고 주장했다.[4]

프루동은 연방제와 상호주의를 통해 무정부주의라는 최종 목표에 도달할 수 있다고 보았다.[5] 그는 사유 재산을 폐지하고 산업 민주주의 체제로 경제를 전환해야 한다고 주장했다. 프루동은 이 모든 것이 결국 개인 및 집단적 이익이 일치하고 자발적 질서가 달성됨에 따라 무정부주의로 이어질 것이라고 믿었다.

미하일 바쿠닌(Mikhail Bakunin)은 프루동의 사상을 계승한 러시아 혁명가였다. 그는 사유 재산과 정부에 대한 프루동의 비판, 그리고 무정부주의의 바람직함에 대한 견해를 받아들였다.[1] 바쿠닌은 '무정부주의'라는 용어를 대중화했으며,[3] 혁명의 무질서한 파괴와 혁명 이후 사회의 새로운 사회 질서 건설이라는 긍정적, 부정적 의미를 모두 사용하여 묘사했다.[4]

바쿠닌은 무정부주의를 통해 인민의 해방된 삶이 제한 없이 표출되며, 이를 통해 자유, 평등, 새로운 사회 질서, 그리고 반동에 대한 혁명 자체의 힘이 비롯된다고 보았다. 그는 인민 혁명이 자유의 원칙에 따라 아래에서 위로, 주변에서 중심으로 혁명적인 조직을 만들 것이며, 교회, 군주제(Monarchy), 헌법 국가, 부르주아 공화국, 혁명적 독재와 같은 권위는 착취와 전제 정치의 원천이기에 혐오하고 거부한다고 밝혔다.

5. 1. 프루동

피에르 조제프 프루동은 스스로를 '무정부주의자'라고 칭한 최초의 인물로 알려져 있으며, '무정부주의'(anarchie프랑스어)라는 용어를 긍정적인 의미로 사용한 최초의 인물 중 한 명이다.[1] 그는 무정부주의를 강압을 허용하지 않는 자유와 동의어로 정의했다.[2] 프루동은 군주제에 반대하며 "공화제는 긍정적인 무정부주의"라고 주장했다.[3] 그는 사회적 혼란의 진정한 원인이 권위주의적 정부와 부의 불평등이라고 주장하며, 무정부주의를 통해 "평등 속에서 정의를 추구"하고 질서를 확립할 수 있다고 보았다.[4]프루동은 연방제와 상호주의를 통해 무정부주의라는 최종 목표에 도달할 수 있다고 믿었다.[5] 1863년 저서 『연방주의 원리』에서 무정부주의를 "각 개인에 의한 자기 통치"로 설명하며, "자치(self-government)"라는 영어 용어를 사용했다.[6] 프루동에 따르면, 무정부주의 하에서는 직접 참여를 통한 의사결정에 "모든 시민이 통치하고 다스린다". 그는 연방제와 분권화를 통해, 모든 공동체가 자치하며 의사결정 위임은 즉각적인 소환의 대상이 되는 방식으로 이를 달성할 수 있다고 제안했다. 그는 또한 경제를 산업 민주주의 체제로 전환하여 사유 재산을 폐지해야 한다고 주장했다. 프루동은 이 모든 것이 결국 개인적 및 집단적 이익이 일치하고 자발적 질서가 달성됨에 따라 무정부주의로 이어질 것이라고 믿었다.

이러한 이유로 프루동은 국제 노동자 협회(IWA)의 자유지상주의 사회주의 계파에서 출현한 무정부주의 운동에 의해 "무정부주의의 아버지"로 알려지게 되었다.

5. 2. 바쿠닌

미하일 바쿠닌(Mikhail Bakunin)은 프루동의 사상을 계승한 러시아 혁명가였다. 그는 사유재산과 정부에 대한 프루동의 비판, 그리고 무정부주의의 바람직함에 대한 견해를 받아들였다.[1] 1848년 혁명 기간 중, 바쿠닌은 러시아 제국에서 혁명적 변혁을 일으키기를 희망하며 "나는 무정부주의를 두려워하지 않고, 온 마음으로 그것을 원한다"라고 썼다. 그는 무정부주의를 혼란으로 해석하는 부정적인 정의를 사용했지만, "열정과 삶, 그리고 무법적인 자유로운 새로운 세상"이 필요하다고 보았다.[2]

바쿠닌은 '무정부주의'라는 용어를 대중화했으며,[3] 혁명의 무질서한 파괴와 혁명 이후 사회의 새로운 사회 질서 건설이라는 긍정적, 부정적 의미를 모두 사용하여 묘사했다.[4] 그는 사람들을 사회 혁명의 "대중적 무정부주의의 혼란"을 통해 이끌 수 있는 "국제적 형제애"의 창설을 구상했다.[5] 1869년 IWA에 가입하면서 바쿠닌은 "무정부주의"라는 단어에 더 긍정적인 의미를 부여했다.[6]

바쿠닌은 무정부주의를 통해 인민의 해방된 삶이 제한 없이 표출되며, 이를 통해 자유, 평등, 새로운 사회 질서, 그리고 반동에 대한 혁명 자체의 힘이 비롯된다고 확신했다. 그는 새로운 삶, 즉 인민 혁명이 자유의 원칙에 따라 아래에서 위로, 주변에서 중심으로 혁명적인 조직을 만들 것이며, 교회, 군주제(Monarchy), 헌법 국가, 부르주아 공화국, 혁명적 독재와 같은 권위는 착취와 전제 정치의 원천이기에 혐오하고 거부한다고 밝혔다.

6. 무정부 상태

anarchy영어의 어원은 고대 그리스어의 "ἀναρχίαel"로, "지배하는 자가 없는"을 의미한다.[2] 이 단어는 무질서한 무정부 상태라는 부정적인 의미로도, 기존의 권위를 부정하고 조화로운 사회 결합을 목표로 한다는 긍정적인 의미로도 사용된다.[3] 무질서라는 의미에서 비롯되어, 이벤트에서의 혼란스러운 상황, 예술 표현, 인간의 성격 등 정치 이외의 언더그라운드적인 맥락에서도 사용될 수 있다.

또한 철학에서는 토마스 홉스의 저서 『리바이어던』에서 언급된 자연 상태를 의미하는 경우가 많으며, 혼돈이나 사회적 무질서와 동의어로 사용되는 경우가 많다. 홉스의 정의에 따르면, 무정부 상태는 정부의 부재뿐 아니라 통치의 부재도 의미한다. 또한 사회학자 프란시스 뒤푸이-델리는 혼돈을 "무정부 상태의 퇴화된 형태"라고 표현했다. 그는 무질서 하에서의 "만인의 지배"와 혼돈 하에서의 "무인의 지배"를 대비하고 있다.

이처럼 아나키는 긍정적, 부정적 의미 모두로 사용되며, 각각 강제가 없는 자유로운 사회 또는 혼돈 상태를 나타낸다.

17세기-18세기의 시민 혁명기에는 정치체의 발전 과정을 이론화하기 위해 인간의 자연 상태에 대한 고찰이 활발히 이루어졌다. 토마스 홉스는 『리바이어던』에서 인간의 자연 상태를 "만인의 만인에 대한 투쟁"이라고 주장했다. 이는 이론적인 고찰에 불과하지만, 정부가 없는 상태에서는 사회 질서가 유지되지 않는다는 의미에서 인간의 자연 상태를 무정부 상태로 보는 것이라고 할 수 있다.

6. 1. 무정부 상태의 발생

혁명, 내전, 전쟁 등으로 기존의 행정 기관이 붕괴하고 새로운 행정 기관이 수립되지 않을 경우에 자주 발생한다(현재 일본 영토 내에서 일어난 사례로는 야에야마 자치회가 있다).[1] 구 행정 기관의 지배 지역 전체에 걸쳐 무정부 상태가 발생하는 경우도 있고, 행정 기관의 지배가 미치지 않는 일부 지역만 무정부 상태가 되는 경우도 있다.[2] 지진 등의 대재해로 행정 기관이 일시적으로 붕괴 상태에 이르렀을 때, 국지적으로 무정부 상태에 빠지는 경우도 있다(예: 아이티 대지진).[2]6. 2. 역사적 사례

혁명, 내전, 전쟁 등으로 기존의 행정 기관이 붕괴하고 새로운 행정 기관이 수립되지 않을 경우 무정부 상태가 자주 발생한다. 역사적으로 유명한 무정부 상태의 예는 다음과 같다.6. 3. 실패 국가

혁명, 내전, 전쟁 등으로 기존의 행정 기관이 붕괴하고 새로운 행정 기관이 수립되지 않을 경우 무정부 상태가 자주 발생한다. 정부(혹은 정부에 상응하는 기관)가 존재하지 않는 국가는 국제적으로 실패 국가로 취급된다. 어떤 이유로 정부가 폐지되면 만인의 만인에 대한 투쟁이 일어나 국내가 무질서해지므로, 시민 스스로가 정부를 대신하여 국내를 통치하고 질서를 유지해야 한다.6. 4. 칸트의 분류

이마누엘 칸트는 통치 상태를 다음과 같이 네 가지로 분류했다.[4][5]7. 무정부주의와 인류학

경제학자 피터 리슨은 18세기 해적, 원주민 부족, 캘리포니아 교도소 갱단 등을 관찰하여 무정부 상태에서 발전한 다양한 사적 법 집행 제도를 연구했다. 그 결과 이들 집단은 모두 자신들의 특수한 요구와 무정부 상태의 특수성을 충족시키기 위해 서로 다른 법을 적용했다.[6]

참조

[1]

서적

Proudhon: What is Property?

https://books.google[...]

ケンブリッジ大学出版局

[2]

웹사이트

Anarchy

https://www.merriam-[...]

2020-01-22

[3]

웹사이트

アナキズム - 世界大百科事典

https://kotobank.jp/[...]

[4]

논문

Grundzüge der Schilderung des Charakters der Menschengattung

http://korpora.zim.u[...]

1798

[5]

서적

Kant: Anthropology from a Pragmatic Point of View

Cambridge University Press

[6]

학술지

Pirates, Prisoners, and Preliterates: Anarchic Context and the Private Enforcement of Law

http://www.peterlees[...]

2017-05-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com