미군 협방 타이완 사령부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 1955년 미국과 중화민국 간의 상호 방위 조약 체결 이후 설립되어, 타이완 및 펑후 제도의 방어를 책임졌다. 한국 전쟁 발발 이후 타이완 해협을 정기적으로 순찰하며, 유사시 미국 제7함대 등 증원 전력을 운용했다. USTDC는 육군, 해군, 공군, 해병대로 구성되었으며, 타이베이에 사령부를 두고, 칭추안캉 공군 기지, 타이난 공군 기지 등 주요 시설을 활용했다. 1971년 중화민국의 유엔 탈퇴와 미국의 대중 정책 변화, 1972년 상하이 코뮤니케 발표에 따라 미군 병력이 점차 감축되었고, 1979년 미국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립으로 해체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 타이베이시 - 중화민국 국방부 참모본부

중화민국 국방부 참모본부는 중화민국 국군의 군령권을 행사하는 국방부 산하 기관으로, 훈련, 인사, 정보, 작전계획, 병참, 통신 등 다양한 분야를 담당하는 내부 및 직할 기관과 예하 군사 기관으로 구성된다. - 타이베이시 - 타이베이 형무소 벽 유적

타이베이 형무소 벽 유적은 일제강점기 항일 운동가들과 제2차 세계 대전 연합군 조종사들이 수감되었던 형무소의 일부로, 현재는 벽체만 남아 타이베이 시 고적으로 보존되고 있다. - 1979년 해체된 단체 - 제85민사여단

제85민사여단은 2009년 10월 1일 창설된 대한민국 육군 소속 민사작전 수행 부대로, 여러 민사대대를 예하에 두고 지역 주민과의 관계 개선, 인도주의적 지원, 재난 복구 지원 등을 수행하며 지역 사회의 안정과 발전에 기여한다. - 1979년 해체된 단체 - 주대만 미군

주대만 미군은 1950년대부터 1979년까지 중화민국 방어를 지원하다가 미중 수교로 철수했으나, 2020년대 들어 미중 갈등 심화로 군사고문단 재설립 등을 통해 역할이 다시 부각되고 있다.

| 미군 협방 타이완 사령부 - [군대/부대]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 명칭 | 미국 타이완 방어 사령부 |

| 중국어 명칭 (정체) | 美軍協防台灣司令部 (Měijūn Xié Fáng Táiwān Sīlìng Bù) |

| 약칭 | USTDC |

| 존속 기간 | 1954년 12월 – 1979년 4월 |

| 국가 | 미국 |

| 종류 | 하위 통합 사령부 |

| 규모 | 혼합 무기 및 분과에서 70명의 병력 |

| 지휘 구조 | [[File:USPACOM seal.png|23px]] 미국 인도-태평양 사령부 |

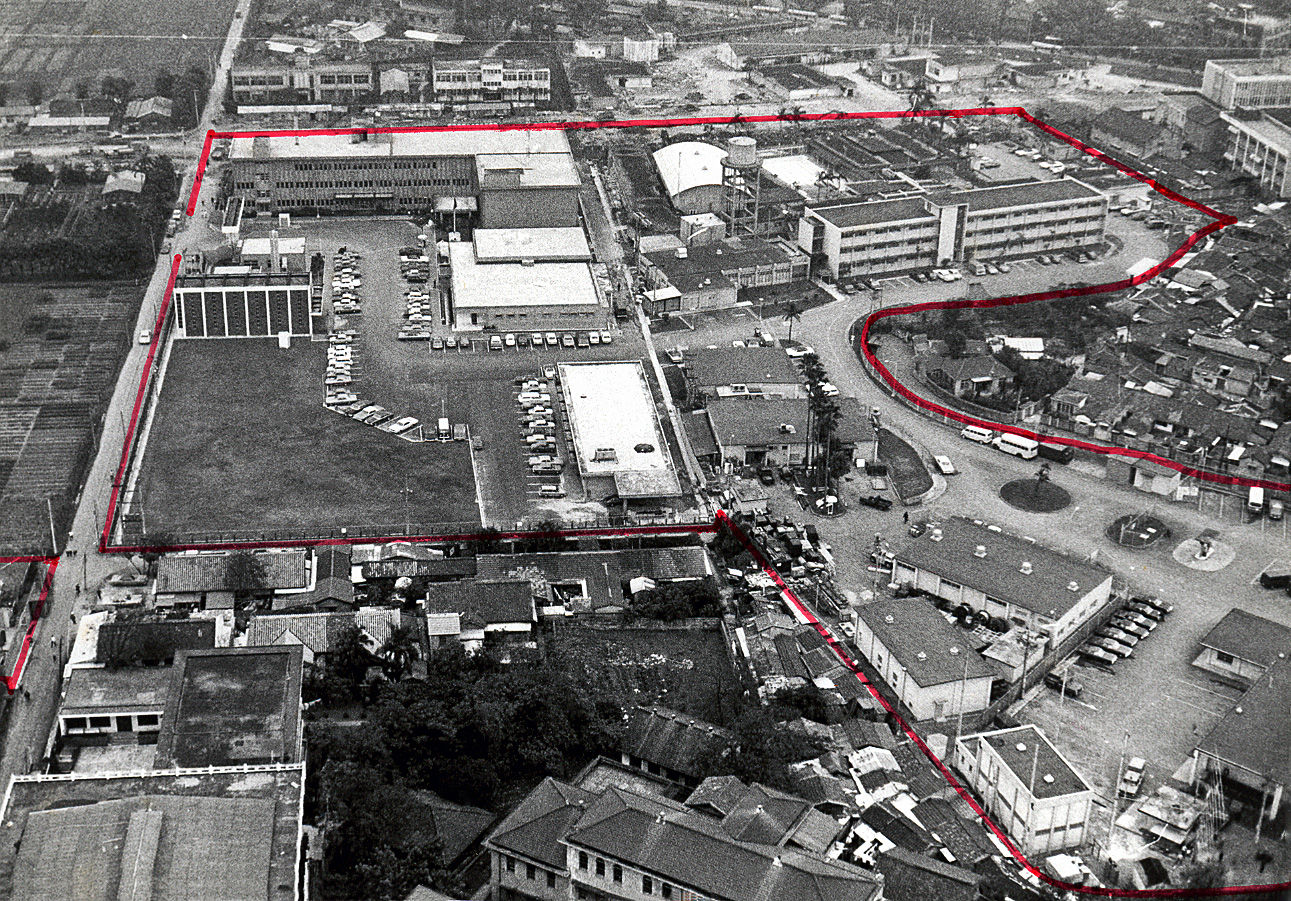

| 주둔지 | HSA 복합 시설, 타이베이 위안산 |

| 지휘관 | |

| 초대 사령관 | 알프레드 M. 프라이드 중장 |

| 최종 사령관 | 제임스 B. 린더 소장 |

| 초대 참모총장 | 프랭크 W. 페노 소장 |

| 최종 참모총장 | 댄 A. 브룩셔 준장 |

| 기타 | |

| 관련 | 타이완 연락 센터(Formosa Liaison Center), 台灣聯絡中心(Táiwān Liánluò Zhōngxīn) |

2. 역사

미군 협방 타이완 사령부(United States Taiwan Defense Command, USTDC)는 창설 이후 상위 사령부가 변경되었다. 초기에는 극동사령부의 지휘를 받았으나(1952년 10월 20일 ~ 1957년 6월 30일), 이후 태평양 사령부 소속으로 변경되어 해체 시까지 유지되었다(1957년 7월 1일 ~ 1979년 4월 26일).

사령부의 전신은 1955년 설립된 '''포모사 연락 센터'''(Formosa Liaison Center, FLC)이다. 이는 제1차 타이완 해협 위기(1954년 9월) 발발과 중화민국-미국 상호 방위 조약(1954년 12월) 체결에 따른 후속 조치였다. 같은 해 11월, FLC는 미군 협방 타이완 사령부(USTDC)로 정식 개편되었으며, 본부는 타이페이에 두었다. 초대 사령관은 당시 미국 제7함대 사령관이었던 알프레드 M. 프라이드 제독이었다. USTDC는 타이완과 펑후 방어를 위한 미국과 중화민국 간의 합동 군사 작전 본부 역할을 수행했다.

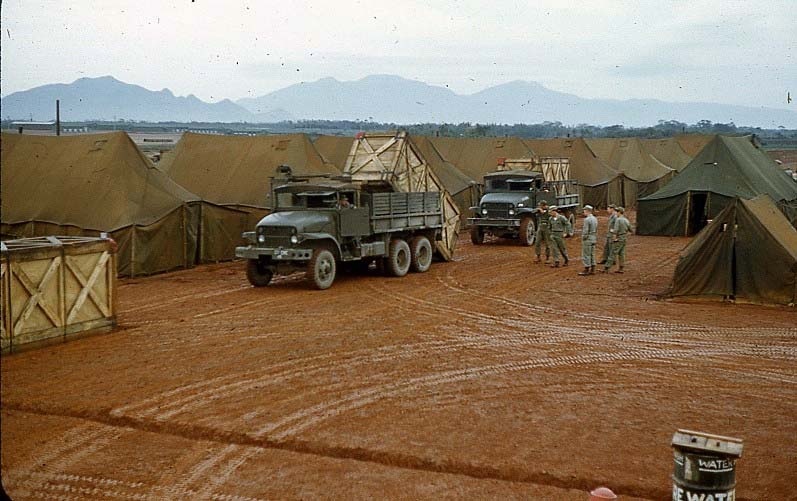

창설 이후 사령부는 여러 차례의 타이완 해협 위기에 대응했으며, 특히 베트남 전쟁 시기에는 미군의 주요 병참 및 작전 지원 기지 역할을 수행하며 주둔 병력이 크게 증가하기도 했다. 1958년 제2차 타이완 해협 위기 당시 주둔 미군 수는 약 20,000명으로 늘어났고, 베트남 전쟁이 최고조에 달했던 1968년에서 1969년 사이에는 약 30,000명까지 증가했다. 이 시기에는 MGM-1 매터도어 지대지 미사일과 MIM-14 나이키 허큘리스 지대공 미사일 등이 배치되었으며, 1960년부터는 마크 7 핵폭탄이 배치되어 운용되다가 이후 철수했다.

그러나 1971년 중화민국의 유엔 탈퇴와 미국의 대중화인민공화국 정책 변화는 사령부의 운명에 결정적인 영향을 미쳤다. 1972년 상하이 코뮈니케 발표 이후 미국은 타이완 주둔 미군과 군사 시설의 점진적 철수를 공식화했으며, 같은 해 타이완에 배치된 모든 핵무기의 철수 명령이 내려졌다.[2] 이에 따라 주둔 미군 병력은 점차 감축되었고, 주요 공군 기지들은 관리 상태로 전환되거나 폐쇄되었다. 지휘관의 계급 또한 점진적으로 강등되는 등 사령부의 규모와 위상이 축소되었다.

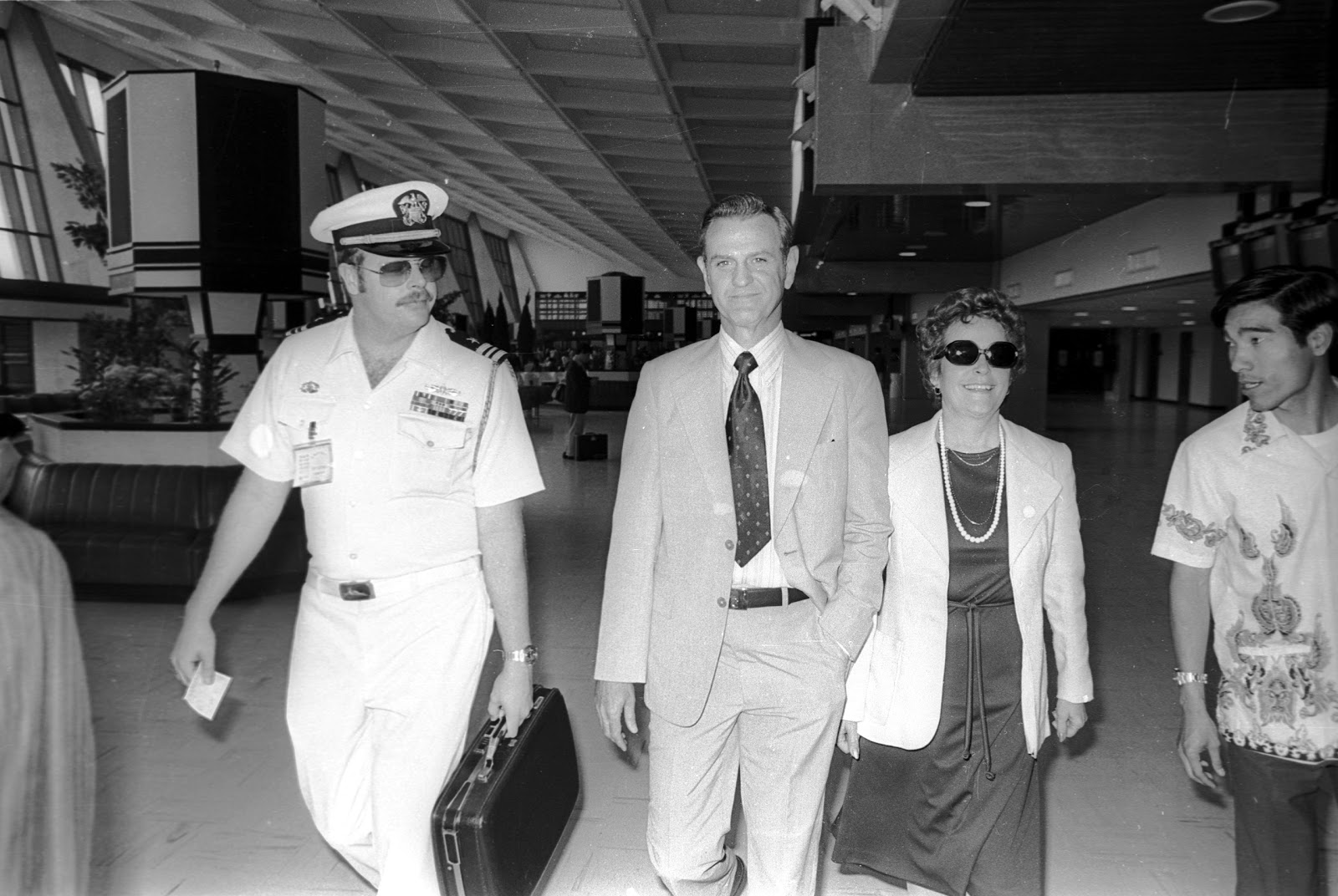

1979년 1월 1일, 미국과 중화인민공화국이 공식 외교 관계를 수립함에 따라 사령부 해체는 최종 단계에 이르렀다. 1979년 3월 1일 타이완 군사 지원 자문단(MAAG)이 해산되었고, USTDC는 1979년 4월 26일 마지막 국기 강하식을 끝으로 공식 해체되었다. 마지막 사령관이었던 제임스 B. 린더 해군 준장은 4월 28일 타이완을 떠났으며, 마지막 미군 병사는 1979년 5월 3일 철수했다.

사령부 해체 후, 타이페이에 있던 USTDC 본부 부지에는 1983년 타이페이 시립 미술관이 건립되어 현재에 이르고 있다.

2. 1. 설립 배경

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)의 설립은 냉전 시기 동아시아의 긴장 고조와 밀접한 관련이 있다. 한국 전쟁이 1950년에 발발하자, 미국 제7함대는 타이완 해협을 정기적으로 순찰하기 시작했으며, 이는 1979년 미국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립 시점까지 이어졌다. 1954년에는 미국 제7함대 파견대가 타이완 가오슝의 주잉 군항에 파견되기도 했다.

본격적인 사령부 창설의 계기는 1954년 9월 발발한 제1차 타이완 해협 위기와 그해 12월 체결된 중화민국-미국 상호 방위 조약이었다. 이 조약을 바탕으로 미국은 중화민국(타이완)의 방위를 지원하기 위한 군사 기구 설립에 착수했다. 이에 따라 1955년, '''포모사 연락 센터'''(Formosa Liaison Center, FLC)가 먼저 설립되었다. 같은 해 11월, 포모사 연락 센터는 미군 협방 타이완 사령부(United States Taiwan Defense Command, USTDC)로 정식 개편되었다.

USTDC는 태평양 사령관(CINCPAC)에게 직접 보고하는 체계를 갖추었으며, 육군, 해군, 공군, 해병대 등 모든 미군 부대의 인원으로 구성되었다. 사령부 본부는 타이페이에 설치되었고, 초대 사령관은 당시 미국 제7함대 사령관이었던 알프레드 M. 프라이드 제독이 맡았다.

USTDC의 주요 임무는 타이완과 펑후 제도 방어를 위한 미국과 중화민국 간의 합동 군사 작전을 지휘하는 것이었다. 실제 적대 행위가 발생할 경우, USTDC 사령관은 중화민국 정부와 긴밀히 협력하여 방어 작전을 총괄하도록 되어 있었다. 이러한 비상 상황 발생 시, 기존에 타이완에 주둔하던 미군 부대 지휘관들은 USTDC 사령관의 지휘를 받게 되었다. 구체적으로 제327 항공 사단 사령관은 항공 구성군 사령관, 타이완 순찰대 사령관은 해군 구성군 사령관(타이완 순찰대는 미국 제7함대에서 차출), 중국 군사 지원 자문단(MAAG China) 단장은 육군 구성군 사령관의 역할을 수행하게 될 예정이었다.

2. 2. 주요 활동

한국 전쟁이 1950년에 발발했을 때, 미국 제7함대는 타이완 해협을 정기적으로 순찰하기 시작했으며, 이는 1979년 미국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립 시점까지 지속되었다. 1954년에는 미국 제7함대가 타이완 가오슝의 주잉 군항에 파견대를 두었다.제1차 타이완 해협 위기 이후인 1955년, 중화민국-미국 상호 방위 조약에 따라 사령부가 창설되면서 타이완 방위를 위한 미군의 활동이 본격화되었다. 미 공군 부대들이 타이완에 배치되기 시작했다. 제67 전투 폭격 비행대대는 1955년 두 차례(1월 27일~2월 17일, 7월 1일~10월 1일)에 걸쳐 F-86 세이버 전투기를 운용하며 자이 공군 기지에 배치되었다. 제44 전투 폭격 비행대대 역시 F-86 세이버를 운용하며 1955년 두 차례(1월 27일~2월 17일, 9월 3일~30일) 타오위안 공군 기지에 배치되었다. 유사시 사령부는 타이완과 펑후 방어를 위한 합동 군사 작전을 지휘하며, 제327 항공 사단, 타이완 순찰대(미국 제7함대에서 차출), 중국 군사 지원 자문단이 각각 공군, 해군, 육군 구성군 사령부 역할을 수행하도록 계획되었다. 필리핀 클라크 공군 기지의 제13 공군 예하 제3 전술 전투 비행단은 타이완 증원 방공 임무를 맡았다.

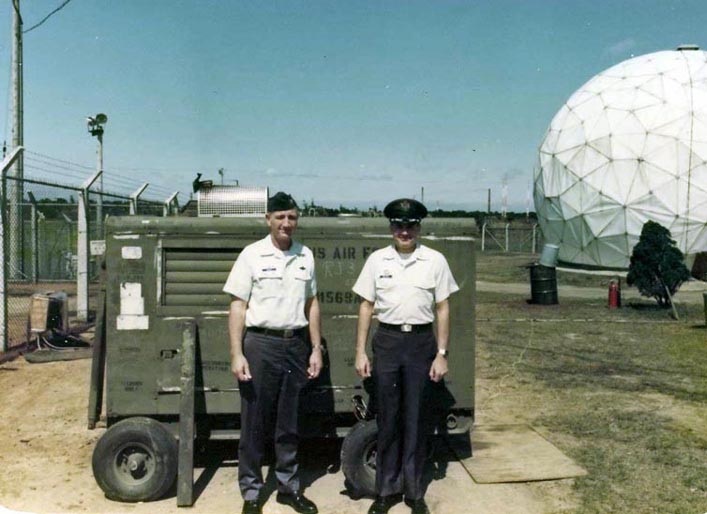

핵 능력을 포함한 군사력 증강도 이루어졌다. 제24 전술 미사일 비행대대와 제17 전술 미사일 비행대대가 MGM-1 매터도어 지대지 미사일로 무장하고 1957년 타이난 공군 기지에 배치되었다. 이 부대들은 1958년 제868 전술 미사일 비행대대로 통합되어 1962년 6월까지 주둔했다. 또한 1958년 2월 25일, 미 공군은 타이난 공군 기지에 마크 7 핵폭탄 저장 시설 건설을 시작하여 1960년부터 핵폭탄 배치를 시작했다. 이 핵무기들은 1974년 7월 31일에 최종적으로 철수되었다.

1958년 제2차 타이완 해협 위기가 발생하자 미국은 타이완에 대한 군사 지원을 대폭 강화했다. 미 해병대 해병 항공단 제11단이 더글러스 F4D 스카이레이와 노스 아메리칸 FJ-2/-3 퓨리 전투기로 무장하고 핑둥 공항에 긴급 배치되어 타이완 남부 방공 임무를 수행했다. 미 육군은 텍사스에서 MIM-14 나이키 허큘리스 지대공 미사일을 운용하는 제71 방공 포병 연대를 파견했다. 미 공군은 '작전 요나 에이블'(Operation Jonah Able)의 일환으로 제83 전투기 요격 비행대대 소속 F-104A 스타파이터[1] 전투기를 C-124 수송기로 타오위안 공군 기지까지 공수하여 재조립 후 작전에 투입했다. 이 부대는 이후 제337 전투기 요격 비행대대 병력으로 교체되었다가 12월에 철수했다. 이 시기 타이완 주둔 미군 병력은 1955년 5,500명에서 20,000명으로 크게 증가했다.

thumb의 록히드 C-130E-LM 허큘리스 63-7825 345th TAS/374th TAW]]

베트남 전쟁 기간 동안 타이완은 미군의 중요한 군수 지원 기지 및 작전 거점 역할을 수행했다. 제405 전투 비행단은 F-100D 및 F-4D 전투기를 운용하는 예하 비행대대(제510 전술 전투 비행대대, 제523 전술 전투 비행대대)를 타이난 공군 기지와 칭추안캉 공군 기지에 순환 배치했다. 제479 전술 전투 비행단 예하 F-104C 비행대대(제434 전술 전투 비행대대, 제435 전술 전투 비행대대)가 1965년 칭추안캉 공군 기지에 배치되었고, 같은 해 제552 공중 조기 경보 및 통제 비행단 파견대도 타이난 공군 기지에 배치되었다. 1966년에는 미 해병대 VMFA-314와 VMFA-323 비행대대가 F-4B 팬텀 II 전투기로 타이난 공군 기지에 임시 파견되기도 했다.

수송 및 지원 능력도 강화되었다. 1966년 전술 항공 사령부는 페어차일드 C-123 프로바이더와 록히드 C-130 허큘리스 수송기를 갖춘 제314 수송 비행단을 칭추안캉 공군 기지로 재배치했다. 1968년에는 마틴 EB-57 캔버라 전자전 항공기가 중화민국 공군의 훈련 지원을 위해 잠시 배치되었다. 베트남에서의 B-52 작전 아크 라이트 폭격 임무 증가에 따라, 1968년 전략 공군 사령부는 KC-135 공중급유기로 구성된 제4220 공중 급유 비행대대를 칭추안캉 공군 기지에 배치하여 작전을 지원했다. 베트남 전쟁이 최고조에 달했던 1968년부터 1969년 사이 타이완 주둔 미군 병력은 약 30,000명까지 증가했다.

이후 오키나와 카데나 AB에 주둔한 제18 전술 전투 비행단은 1972년 11월부터 1975년 5월까지 맥도넬 F-4C/D 팬텀 II 전투기 파견대(제44 전술 전투 비행대대, 제67 전술 전투 비행대대)를 칭추안캉 공군 기지에 유지하며 타이완 방공 및 중국의 공중 위협 대응 임무를 수행했다.

2. 3. 미국의 대중 정책 변화와 사령부 해체

1971년 중화민국이 유엔에서 탈퇴하고 미국의 대중 정책이 변화하면서, 타이완 주둔 미군의 규모는 점차 축소되었다. 미국과 중화인민공화국은 1972년 상하이 코뮈니케를 통해 미국이 타이완에서 모든 병력과 군사 시설을 점진적으로 철수할 것임을 공식화했다. 같은 해, 미국 대통령은 타이완에 배치된 모든 핵무기의 철수를 명령했다.[2]미군 철수는 단계적으로 이루어졌다. 1972년 11월부터 오키나와 카데나 공군 기지에 주둔한 제18 전술 전투 비행단은 F-4 팬텀 II 파견대를 칭추안캉 공군 기지에 유지하며 타이완 방공을 지원했으나, 이 파견대는 1975년 5월 31일까지 모두 철수했다. 1973년 4월, 모든 미군이 남베트남에서 철수한 후 타이완 주둔 미군 병력은 12,000명으로 감소했다. 1973년 11월 13일에는 태평양 공군이 제374 전술 수송 비행단 소속 록히드 C-130 허큘리스 수송기 65대와 관련 인력 3,000명을 칭추안캉 공군 기지에서 필리핀 클라크 공군 기지로 이동시켰다.[3]

1974년 6월 10일, 미국 타이완 방위 사령부 참모장 데이비드 O. 윌리엄스 주니어 준장은 1976년 5월 2일까지의 미군 감축 계획을 수립했다.[4] 이에 따라 1974년 9월 주둔 미군은 5,800명으로 줄었으며, 타이난 공군 기지는 1974년 말까지 관리 상태로 축소되었다. 1975년 3월 26일에는 마쭈와 진먼에 주둔하던 미군 자문단과 가오슝의 주잉 군항에 있던 미국 제7함대 파견대가 철수했다. 1975년 5월에는 칭추안캉 공군 기지에 마지막으로 남아있던 제67 전술 전투 비행대대의 F-4C 전투기들이 오키나와로 철수했고, 6월까지 칭추안캉 공군 기지도 관리 상태가 되었다.

1975년 7월 31일 기준으로 타이완 주둔 미군은 총 3,098명(공군 1,684명, 육군 519명, 해군 450명, 합동 사령부 283명, 국방부/CIA 민간인 79명, 군사 지원 자문단 55명, 대사관 무관 28명)이었다. 1976년 1월 7일에는 제327 항공 사단이 해체되고 타이페이 항공 기지가 폐쇄되면서[5] 주둔 병력은 1,400명으로 더욱 줄었다. 같은 해 자이 공군 기지도 폐쇄될 예정이었다. 1977년 말에는 군인 949명을 포함하여 총 1,200명 수준으로 감소했다. 병력 감축과 함께 지휘관의 계급도 낮아졌다. 1976년 5월 군사 지원 자문단 사령관은 소장에서 준장으로, 1977년 9월에는 다시 대령으로 강등되었고, 1977년 8월 미국 타이완 방위 사령관은 중장에서 해군 준장으로 강등되었다. 1978년 9월 30일에는 주둔 미군이 총 753명(공군 357명, 해군 209명, 육군 176명, 해병대 11명)까지 줄었다.

1979년 1월 1일, 미국과 중화인민공화국이 공식적으로 외교 관계를 수립하면서 미군 철수는 최종 단계에 이르렀다. 1979년 3월 1일, 타이완 군사 지원 자문단(MAAG)이 해산되었고, 마지막 사령관인 헤들리 N. 톰슨 대령은 4월 26일 타이완을 떠났다. 미국 타이완 방위 사령부(USTDC)는 1979년 4월 26일 마지막 국기 강하식을 거행하며 공식적으로 해체되었다. 마지막 사령관이었던 제임스 B. 린더 해군 준장은 4월 28일 타이완을 떠났으며, 마지막 미군 병사는 1979년 5월 3일 철수했다.

사령부 해체 후, 타이페이에 있던 USTDC 본부 부지에는 1983년 타이페이 시립 미술관이 건립되었다.

3. 구성 및 역할

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 1955년 중화민국-미국 상호 방위 조약 체결 및 제1차 타이완 해협 위기 이후 기존의 '포모사 연락 센터'(Formosa Liaison Centereng)를 확대 개편하여 창설되었다. 초기에는 극동사령부 예하에 있었으나(1955년 11월 ~ 1957년 6월 30일), 1957년 7월 1일부터 해체 시까지 태평양 사령부(CINCPAC)의 지휘를 받았다.

타이베이에 본부를 둔 USTDC는 미 육군, 해군, 공군, 해병대 인원으로 구성된 통합 사령부였다. 주요 역할은 타이완과 펑후 제도 방어를 위한 중화민국군과의 합동 군사 작전을 계획하고 지휘하는 것이었다. 적대 행위 발생 시, USTDC 사령관은 타이완 방어를 위해 중화민국 정부와 협력하도록 되어 있었다. 사령부는 한국 전쟁 이후부터 미국 제7함대의 타이완 해협 순찰 활동과 연계되었으며, 베트남 전쟁 시기 등을 거치며 다양한 미군 부대가 순환 배치되거나 주둔했다. 1979년 1월 1일 미국과 중화인민공화국의 외교 관계 수립에 따라, USTDC는 1979년 4월 26일 공식적으로 해체되었다.

3. 1. 구성

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 미국 태평양 사령부(CINCPAC) 예하의 통합 사령부였으며, 본부는 타이베이에 위치했다. 사령부는 미국 육군, 미국 해군, 미국 공군, 미국 해병대의 모든 군종 인원으로 구성되었다.USTDC는 1955년 11월, 기존의 '''포모사 연락 센터'''(Formosa Liaison Center)를 확대 개편하여 창설되었다. 이는 1954년 12월 중화민국-미국 상호 방위 조약 체결과 1954년 9월 제1차 타이완 해협 위기 발발 이후의 조치였다. 초대 사령관은 미국 제7함대 사령관이었던 알프레드 M. 프라이드 해군 중장이었다. USTDC의 주요 임무는 타이완과 펑후 제도 방어를 위한 중화민국군과의 합동 군사 작전을 계획하고 유사시 이를 실행하는 것이었다. 평시에는 미국 태평양 사령관(CINCPAC)에게 직접 보고했으며, 적대 행위 발생 시 USTDC 사령관은 타이완과 펑후 방어를 위해 중화민국 정부와 협력하여 작전을 지휘하도록 되어 있었다.

유사시 지휘 구조는 다음과 같이 계획되었다.

- 항공 구성군 사령관: 제327 항공 사단 사령관

- 해군 구성군 사령관: 타이완 순찰대 사령관 (미국 제7함대에서 차출)

- 육군 구성군 사령관: 미국 군사원조고문단(MAAG) 단장

한국 전쟁 발발 이후 1950년부터 미국 제7함대는 타이완 해협을 정기적으로 순찰했으며, 이는 1979년 미국과 중화인민공화국 수교 전까지 지속되었다. 1954년에는 가오슝의 쭤잉 군항에 제7함대 파견대가 설치되기도 했다.

USTDC 창설 이후 타이완에는 다양한 미군 부대들이 주둔했다.

- 1950년대: 육군 제327 통신 정찰대가 수린코우 공군 기지에 주둔했으며, 공군은 자이 공군 기지와 타오위안 공군 기지에 F-86 세이버 전투기를 운용하는 전투 비행대대들을 배치했다. 타이난 공군 기지에는 핵탄두 탑재가 가능한 MGM-1 매터도어 지대지 미사일을 운용하는 제24 및 제17 전술 미사일 비행대대(이후 제868 전술 미사일 비행대대로 통합)가 배치되었고, 1958년에는 마크 7 핵폭탄 저장 시설이 건설되어 1960년부터 핵무기가 배치되었다. 제2차 타이완 해협 위기(1958년) 당시에는 미 해병대 해병 항공단 제11단 소속 더글러스 F4D 스카이레이 및 노스 아메리칸 FJ-2/-3 퓨리 전투기들이 핑둥 공항에 긴급 배치되었고, 미 육군 제71 방공 포병 연대가 MIM-14 나이키 허큘리스 지대공 미사일과 함께 파견되었다. 또한 F-104 스타파이터 전투기가 C-124 수송기로 공수되어 타오위안 공군 기지에 일시 배치되기도 했다.[1] 이 시기 주둔 미군 병력은 1955년 5,500명에서 1958년 20,000명으로 증가했다.

- 1960년대: 베트남 전쟁이 격화되면서 타이완의 전략적 중요성이 부각되었고, 특히 타이중의 칭추안캉 공군 기지(CCK AB)를 중심으로 전력이 크게 증강되었다. 미 공군은 F-100D, F-104C 스타파이터, F-4 팬텀 II 등 전투기를 운용하는 전술 전투 비행단들을 순환 배치하거나 파견대를 주둔시켰다. 또한 C-123, C-130 수송기를 운용하는 제314 수송 비행단, 베트남 전쟁 지원을 위한 KC-135 공중 급유기 부대(제4220 공중 급유 비행대대), EB-57 전자전기 등이 CCK AB에 배치되었다. 타이난 공군 기지에는 제552 공중 조기 경보 및 통제 비행단 파견대와 미 해병대의 F-4B 팬텀 II 전투 비행대대(VMFA-314, VMFA-323)가 임시 배치되기도 했다. 베트남 전쟁의 정점이었던 1968년~1969년 사이 타이완 주둔 미군 병력은 약 30,000명에 달했다.

thumb의 록히드 C-130E-LM 허큘리스 63-7825 345th TAS/374th TAW]]

3. 2. 역할

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 타이완과 펑후 제도 방어를 위한 합동 군사 작전 본부로서의 역할을 수행했다. 이는 1954년 체결된 중화민국-미국 상호 방위 조약과 같은 해 발생한 제1차 타이완 해협 위기를 배경으로 설립된 조직의 핵심 임무였다.만약 중화인민공화국과의 적대 행위가 발생할 경우, USTDC 사령관은 타이완과 펑후 제도의 방어를 위해 중화민국 정부 및 중화민국 국군과 긴밀히 협력하도록 계획되었다. 이러한 비상 상황 발생 시, 다음과 같은 미군 지휘관들이 USTDC 사령관에게 보고하는 지휘 체계가 가동될 예정이었다.

- 항공 구성 사령관: 제327 항공 사단 사령관

- 해군 구성 사령관: 타이완 순찰대 사령관 (미국 제7함대에서 차출된 부대)

- 육군 구성 사령관: 중국 군사 지원 자문단(MAAG) 단장

또한, 필리핀의 클라크 공군 기지에 주둔하고 있던 제13 공군 예하 제3 전술 전투 비행단은 유사시 타이완에 대한 증원 방공 기능을 수행하는 임무를 맡았다. 사령부는 미국 태평양 사령부(CINCPAC)에 직접 보고하는 체계를 유지했다.

4. 주요 부대 및 시설

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 중화민국-미국 상호 방위 조약 체결과 제1차 타이완 해협 위기 이후인 1955년, 기존의 '포모사 연락 센터'(Formosa Liaison Centereng)를 확대 개편하여 창설되었다. 초기에는 극동사령부의 지휘를 받았으나, 1957년부터는 태평양 사령부(CINCPAC)에 직접 보고하는 체계로 변경되었다.

사령부 본부는 타이베이에 위치했으며, 미국 육군, 미국 해군, 미국 공군, 미국 해병대 등 모든 미군 부대에서 차출된 인원으로 구성되었다. 초대 사령관은 알프레드 M. 프라이드 미국 제7함대 사령관이 겸임했다. USTDC의 주 역할은 타이완과 펑후의 방어를 위한 미국과 중화민국 간의 합동 군사 작전 본부 역할을 수행하는 것이었다. 실제 적대 행위 발생 시, USTDC 사령관은 중화민국 정부와 긴밀히 협력하여 방어 작전을 총괄 지휘하도록 계획되었다. 이때 제327 항공 사단 사령관은 항공 구성군 사령관, 타이완 순찰대 사령관은 해군 구성군 사령관, 중국 군사 지원 자문단(MAAG China) 단장은 육군 구성군 사령관으로서 USTDC 사령관의 지휘를 받게 되어 있었다.

사령부는 타이완 내 여러 주요 공군 기지, 해군 시설 등을 운영하며 다양한 예하 부대를 주둔시켰다. 주둔 병력 규모는 창설 초기 수천 명 수준이었으나, 제2차 타이완 해협 위기와 베트남 전쟁을 거치며 점차 증가하여 1960년대 후반에는 최대 3만 명에 달하기도 했다. 그러나 1970년대 미국과 중화인민공화국 간의 관계 개선 및 상하이 코뮤니케 발표 이후 점진적으로 감축되기 시작하여, 1979년 4월 26일 사령부가 공식 해체되고 5월 3일 마지막 미군 병력이 철수하면서 그 역할을 마감했다. 사령부 본부 건물 부지는 이후 1983년 타이페이 시립 미술관으로 재탄생했다.

4. 1. 주요 주둔 부대

미국 제7함대는 한국 전쟁 발발 이후 1950년부터 미국과 중화인민공화국 간의 외교 관계가 수립된 1979년까지 타이완 해협을 정기적으로 순찰했다. 1954년에는 타이완 가오슝의 주잉 군항에 파견대를 설치했으며, 이 파견대는 1975년 3월 철수했다. 유사시 미국 제7함대에서 차출되는 타이완 순찰대는 해군 구성 사령관의 지휘 하에 운용될 예정이었다.미국 공군의 주요 부대로는 제327 항공 사단이 있었으며, 사단 사령관은 유사시 항공 구성 사령관 임무를 수행하도록 계획되었다. 사단 본부는 타이페이 항공 기지에 위치했고, 이 기지는 1976년 1월 7일 사단 해체와 함께 폐쇄되었다.[5] 다수의 전투 및 지원 부대들이 타이완 내 여러 기지에 순환 배치되거나 주둔했다.

- 전투기 부대:

- 제67 전투 폭격 비행대대: F-86 세이버 운용, 1955년 두 차례 자이 공군 기지 배치.

- 제44 전투 폭격 비행대대: F-86 세이버 운용, 1955년 두 차례 타오위안 공군 기지 배치.

- 제83 전투기 요격 비행대대: 1958년 9월 제2차 타이완 해협 위기 시 F-104A 스타파이터를 타오위안 공군 기지에 긴급 공수 및 배치.[1] 이후 제337 전투기 요격 비행대대로 교체 후 12월 철수.

- 제479 전술 전투 비행단 (제434, 제435 전술 전투 비행대대): 1965년 4월 F-104C 스타파이터를 칭추안캉 공군 기지에 배치.

- 제405 전투 비행단 제510 전술 전투 비행대대: F-100D 운용, 1965년 11월 ~ 1967년 8월 타이난 공군 기지 파견.

- 제523 전술 전투 비행대대: F-4D 팬텀 II 운용, 1967년 8월 ~ 1973년 8월 칭추안캉 공군 기지 주둔 (제510 TFS 임무 인수).

- 제18 전술 전투 비행단 파견대 (제44, 제67 전술 전투 비행대대): F-4C/D 팬텀 II 운용, 1972년 11월 ~ 1975년 5월 칭추안캉 공군 기지 파견. 1975년 5월 오키나와 카데나 공군 기지로 철수.

- 제90 전술 전투 비행대대 파견대: F-4D 팬텀 II 운용, 1973년 8월 ~ 1974년 7월 칭추안캉 공군 기지 파견 (제523 TFS 임무 인수).

- 미사일 부대:

- 제24, 제17 전술 미사일 비행대대: 1957년 타이난 공군 기지 배치, MGM-1 매터도어 지대지 미사일 운용. 1958년 이후 제868 전술 미사일 비행대대로 통합/개편되어 1962년 6월까지 주둔.

- 지원 부대:

- 제552 공중 조기 경보 및 통제 비행단: 1965년 4월 타이난 공군 기지 파견대 운용.

- 제314 수송 비행단: C-123 프로바이더, C-130 허큘리스 운용, 1966년 1월 ~ 1971년 칭추안캉 공군 기지 주둔.

- 제374 전술 수송 비행단: C-130 허큘리스 운용, 1971년 5월 ~ 1973년 11월 칭추안캉 공군 기지 주둔 (제314 TAW 임무 인수).[3]

- 제4220 공중 급유 비행대대: 1968년 2월 KC-135 스트래토탱커를 칭추안캉 공군 기지에 배치하여 베트남 전쟁 작전 지원.

- 기타: 전자전 임무용 마틴 EB-57 캔버라 임시 배치 (1968년).

타이완 타이중 칭추안캉 공군 기지의 록히드 C-130E-LM 허큘리스 63-7825 345th TAS/374th TAW

미국 육군은 1958년 8월 제2차 타이완 해협 위기 당시 제71 방공 포병 연대를 타이완에 파견하여 MIM-14 나이키 허큘리스 지대공 미사일을 운용했다. 또한 중국 군사 지원 자문단(MAAG China) 단장은 유사시 육군 구성 사령관 역할을 맡았다. 1955년에는 제327 통신 정찰대가 타이페이 수린코우 공군 기지에 주둔하기도 했다.

미국 해병대는 1958년 8월 제2차 타이완 해협 위기 시 해병 항공단 제11단을 핑둥 공항에 긴급 배치하여 더글러스 F4D 스카이레이와 노스 아메리칸 FJ-2/-3 퓨리 전투기를 운용했으며, 1959년 1월 철수했다. 1966년에는 F-4B 팬텀 II로 무장한 VMFA-314와 VMFA-323 비행대대가 타이난 공군 기지에 임시 파견되었다.

핵무기의 경우, 1958년 타이난 공군 기지에 마크 7 핵폭탄 저장 시설 건설을 시작하여 1960년부터 타이완에 핵무기를 배치했다. 이들 핵무기는 1972년 미국 대통령의 철수 명령에 따라[2] 1974년 7월 31일까지 모두 철수되었다.

전성기 미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 상당한 규모의 전력을 보유했다. 여기에는 육군/해병대 보병 약 4,000명(제82공수사단 공수 대대 포함), 각종 포와 미사일, 전차를 갖춘 합동 포병 그룹, 해군의 잠수함, 함정, 항공기, 그리고 공군의 다수 전투기, 공격기, 지원기 등이 포함되었다. 주둔 병력은 1958년 2만 명, 베트남 전쟁 시기인 1968-69년에는 최대 3만 명에 달했으나, 1971년 이후 점진적으로 감축되어 1979년 완전 철수 시점에는 소수 인원만 남게 되었다.

4. 2. 주요 시설

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 타이완 방어를 위해 여러 주요 군사 시설을 운영했다.- '''타이베이 사령부 본부''': USTDC의 지휘 본부로, 타이베이에 위치했다. 1955년 포모사 연락 센터(Formosa Liaison Center)에서 개편되어 설립되었다. 사령부 부지는 1979년 미군 철수 후, 1983년 타이베이 시립 미술관으로 용도가 변경되었다.

- '''칭추안캉 공군 기지 (CCK AB)''': 타이중에 위치한 주요 공군 기지로, 다양한 미 공군 부대가 주둔했다.

- 1965년 4월, 제479 전술 전투 비행단 소속 F-104C 전투기 부대가 배치되었다.

- 1966년 1월, 제314 수송 비행단이 C-123 프로바이더와 C-130 허큘리스 수송기를 운용하며 재배치되었다.

- 베트남 전쟁 지원을 위해 1968년 2월부터 제4220 공중 급유 비행대대의 KC-135 공중급유기가 배치되었다.

- 1971년부터 1973년까지 제374 전술 수송 비행단이 C-130 허큘리스를 운용했다.

타이완 타이중 칭추안캉 공군 기지의 록히드 C-130E-LM 허큘리스 63-7825 345th TAS/374th TAW - 1967년부터 1973년까지 제523 전술 전투 비행대대의 F-4D가 주둔했고, 이후 제90 전술 전투 비행대대 파견대로 교체되었다.

- 1972년부터 1975년까지 오키나와 카데나 공군 기지의 제18 전술 전투 비행단 소속 F-4C/D 전투기 파견대가 주둔했다.

- 1975년 6월, 마지막 F-4 전투기 부대가 철수하면서 기지는 관리 상태(caretaker status)가 되었다.

- '''타이난 공군 기지''': 타이완 남부의 주요 공군 기지로, 미사일 부대와 핵무기 관련 시설이 있었다.

- 1957년, 핵탄두 탑재가 가능한 MGM-1 매터도어 지대지 미사일을 운용하는 제24 전술 미사일 비행대대와 제17 전술 미사일 비행대대(이후 제868 전술 미사일 비행대대로 개칭)가 배치되었다.

- 1958년, 마크 7 핵폭탄 저장 시설이 건설되었고, 1960년부터 1974년까지 핵폭탄이 배치되었다가 철수했다.[2]

- 1965년부터 1967년까지 제510 전술 전투 비행대대의 F-100D 파견대가 주둔했다.

- 1965년 4월부터 제552 공중 조기 경보 및 통제 비행단 파견대가 배치되었다.

- 1966년에는 미 해병대 VMFA-314와 VMFA-323 비행대대의 F-4B 전투기가 임시로 파견되었다.

- 1974년 말, 기지는 관리 상태로 축소되었다.

- '''자이 공군 기지''': F-86 세이버 전투기를 운용하는 부대들이 1955년에 배치되었다.

- 제16 전투기 요격 비행대대 (F-86D)가 1955년에 배치되었다.

-- - 제67 전투 폭격 비행대대 (F-86 세이버)가 1955년 두 차례에 걸쳐 배치되었다.

- 1976년 1월 폐쇄될 예정이었다.

- '''가오슝 주잉 군항''': 타이완 남부의 해군 기지로, 1954년부터 미국 제7함대 파견대가 주둔했으나 1975년 3월 철수했다.

- '''수린코우 공군 기지''': 타이베이 인근에 위치했으며, 주로 통신 및 정찰 부대가 주둔했다.

- 1955년 미 육군 제327 통신 정찰대가 주둔했다.

- '''기타 관련 시설''':

- 타오위안 공군 기지: F-86 세이버 및 F-104 스타파이터 전투기가 배치되었다.

- 핑둥 공항: 1958년 제2차 타이완 해협 위기 당시 미 해병대 항공 부대가 임시 주둔했다.

- 타이페이 항공 기지: 제327 항공 사단 본부가 위치했으며, 1976년 1월 7일 폐쇄되었다.[5]

이 시설들은 1970년대 미국과 중화인민공화국 간의 관계 변화 및 상하이 코뮤니케 발표 이후 점진적으로 폐쇄되거나 미군이 철수했다.

5. 역대 사령관

| 이름 | 계급 | 초상화 | 재임 기간 |

|---|---|---|---|

| 앨프레드 M. 프라이드 | |||

| 1955년 4월 – 1955년 11월 | ||

| 스튜어트 H. 잉거솔 | |||

| 1955년 11월 – 1957년 7월 | ||

| 오스틴 K. 도일 | |||

| 1957년 7월 – 1958년 9월 | ||

| 롤랜드 N. 스무트 | |||

| 1958년 9월 – 1962년 5월 | ||

| 찰스 L. 멜슨 | |||

| 1962년 5월 – 1964년 7월 | ||

| 윌리엄 E. 젠트너 주니어 | |||

| 1964년 7월 – 1967년 7월 | ||

| 존 L. 추 | |||

| 1967년 7월 – 1970년 8월 | ||

| 월터 H. 바움버거 | |||

| 1970년 8월 – 1972년 9월 | ||

| 필립 A. 베샤니 | |||

| 1972년 9월 – 1974년 8월 | ||

| 에드윈 K. 스나이더 | |||

| 1974년 8월 – 1977년 7월 | ||

| 제임스 B. 린더 | |||

| 1977년 7월 – 1979년 4월 |

6. 역대 참모장

| 이름 | 계급 | 초상화 | 재임 기간 |

|---|---|---|---|

| 프랭크 W. 페노 | |||

| 1955년 – 1956년 | ||

| 찰스 C. 커크패트릭 | |||

| 1956년 – 1957년 | ||

| 해럴드 H. 바셋 | |||

| 1957년 – 1958년 8월 | ||

| 닐 D. 반 시클 | |||

| 1958년 10월 – 1959년 | ||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/106459/brigadier-general-william-g-lee-jr/.aspx 윌리엄 G. 리 주니어] |  | 1959년 – 1960년 8월 | |

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/105212/major-general-robert-francis-worden/.aspx 로버트 프랜시스 워든] | |||

| 1960년 8월 – 1962년 8월 | |||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/105469/brigadier-general-frederick-j-sutterlin/.aspx 프레데릭 J. 서터린] | |||

| 1962년 8월 23일 – 1964년 8월 | ||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/105717/major-general-kenneth-o-sanborn/.aspx 케네스 O. 샌본] | |||

| 1964년 – 1967년 | ||

| 카를로스 탤벗 | |||

| 1967년 5월 – 1968년 9월 | ||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/107253/brigadier-general-john-a-des-portes/.aspx 존 A. 데스 포테스] | |||

| 1968년 9월 – 1970년 9월 | |||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/107195/brigadier-general-clarence-j-douglas-jr/.aspx 클래런스 J. 더글라스 주니어] | |||

| 1970년 9월 – 1972년 8월 | |||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/107541/major-general-william-c-burrows/.aspx 윌리엄 C. 버로우스] | |||

| 1972년 8월 – 1974년 6월 | |||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/105261/brigadier-general-david-o-williams-jr/.aspx 데이비드 O. 윌리엄스 주니어] | |||

| 1974년 6월 – 1976년 4월 | |||

| [https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/107580/brigadier-general-dan-a-brooksher/.aspx 댄 A. 브룩셔] | |||

| 1976년 4월 – 1978년 7월 | 마지막 참모총장, 타이완을 떠난 후 참모총장 후보 없음 |

7. 연도별 주둔 병력

중화민국-미국 상호 방위 조약 체결 이후 타이완에 주둔한 미군 병력은 제2차 타이완 해협 위기와 베트남 전쟁 시기에 크게 증가했으나, 1972년 상하이 코뮤니케 발표 및 1979년 미국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립 이후 점차 철수하였다.[2][3][4] 연도별 주둔 병력 규모는 다음과 같다.

8. 평가 및 영향

미군 협방 타이완 사령부(USTDC)는 냉전 시대 미국의 중화민국에 대한 군사적 지원과 방위 공약을 상징하는 중요한 존재였다. 1954년 중화민국-미국 상호 방위 조약 체결 및 같은 해 발생한 제1차 타이완 해협 위기를 계기로 1955년 공식 출범한 이 사령부는 대만 해협의 군사적 안정을 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.[1] 한국 전쟁 발발 이후 대만 해협을 정기적으로 순찰하던 미국 제7함대의 활동과 더불어, 사령부는 유사시 타이완 방어를 위한 연합 작전 본부로서 기능하도록 계획되었다.

사령부는 1958년 제2차 타이완 해협 위기와 같은 실제적인 군사적 긴장 상황에서 그 중요성이 부각되었다. 위기 발생 시 미국은 타이완에 주둔하는 미군 병력을 신속하게 증강 배치하여 중화민국의 방위 태세를 지원했으며, 전술 미사일 부대와 핵무기[2]까지 배치하며 강력한 군사적 억제력을 과시하기도 했다. 베트남 전쟁이 격화되던 1960년대 후반에는 타이완 주둔 미군 병력이 최대 30,000명에 달하기도 했다.

그러나 1970년대에 들어서면서 미국의 대외 정책에 큰 변화가 생겼다. 특히 중화인민공화국과의 관계 개선을 추진하면서 타이완에 대한 미국의 군사적 관여는 점차 축소되기 시작했다. 1972년 발표된 상하이 코뮤니케는 미국이 타이완에서 모든 병력과 군사 시설을 궁극적으로 철수할 것이라는 의사를 명확히 했으며, 이에 따라 주둔 미군 규모는 점진적으로 감축되었다.[3][4] 핵무기 역시 1974년까지 모두 철수되었다.[2]

결정적으로 1979년 1월 1일 미국과 중화인민공화국이 공식적으로 외교 관계를 수립하면서, 미국-중화민국 상호 방위 조약은 폐기되었고 미군 협방 타이완 사령부 역시 그 존재 이유를 상실하게 되었다. 사령부는 1979년 4월 26일 공식적으로 해체되었으며[5], 마지막 미군 병력은 5월 3일 타이완을 떠났다. 사령부의 해체는 냉전기 동아시아의 지정학적 구도에 중요한 변화를 가져온 사건으로 평가된다.

참조

[1]

웹사이트

MISSION IS TO CONDUCT AIR DEFENSE OF TAIWAN AND PENGHU ISLANDS.

http://www.airforceh[...]

US Air Force History Index

[2]

웹사이트

National Security Archive Electronic Briefing Book No. 20

https://nsarchive2.g[...]

George Washington University

2020-09-27

[3]

웹사이트

CHANGEOVER OF CONTROL AND RESPONSIBILITY FROM CURRENT OPERATIONS AT CHING CHUAN KANG AB, TAIWAN TO CLARK AB, PHILIPPINES ACCOMPLISHED.

http://www.airforceh[...]

US Air Force History Index live

1973-11-16

[4]

웹사이트

US TAIWAN DEFENSE COMMAND, TAIPEI, TAIWAN. TAIWAN DRAWDOWN ACTIONS 74/06/10 - 76/05/02 AND IMPACT OF US FOREIGN POLICY VIS-A-VIS THE REPUBLIC OF CHINA (ROC).

http://www.airforceh[...]

US Air Force History Index

[5]

웹사이트

TAIPEI, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA. TERMINAL HISTORY 6213ABS. TAIPEI AIR STATION BASE CLOSURE

http://www.airforceh[...]

US Air Force History Index live

[6]

웹사이트

U.S. Troops Have Been Deployed in Taiwan for at Least a Year - WSJ

https://www.wsj.com/[...]

[7]

뉴스

Secret group of US military trainers has been in Taiwan for at least a year

https://www.theguard[...]

2023-04-11

[8]

뉴스

WSJ News Exclusive {{!}} U.S. to Expand Troop Presence in Taiwan for Training Against China Threat

https://www.wsj.com/[...]

2024-03-04

[9]

웹사이트

Global U.S. Troop Deployment, 1950-2005

http://www.heritage.[...]

2006-05-24

[10]

웹사이트

U.S. Troop Deployment Dataset

http://thf_media.s3.[...]

[11]

뉴스

中美會議圓滿閉幕 雙方所獲協議昨經簽字換文 美軍在台設立聯絡中心 由蒲賴德將軍全權指揮

연합보

1955-04-27

[12]

뉴스

美軍臺灣聯絡中心 將改稱協防司令部 蒲賴德強調美履行條約義務 馬祖守軍歃血效忠準備戰鬥

중국시보

1955-10-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com