선체

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

선체는 선박의 몸체를 이루는 부분으로, 선수, 선미, 좌현, 우현, 흘수선 등의 용어를 사용해 정의된다. 선체는 다양한 형태를 가지며, 키일형, 몰딩형, 차인 선체, 부드러운 곡선형 선체 등으로 분류된다. 선체 설계는 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 통해 이루어지며, 재료로는 목재, 강철, FRP, 알루미늄 등이 사용된다. 선체의 구조는 횡식, 종식, 종횡 혼합 방식으로 이루어지며, 종강도, 수밀 구획, 진동 대책 등이 중요한 설계 요소이다. 특수 선박의 경우, 순수 자동차 운반선, 페리, 유조선, LNG선 등 각 선박의 용도에 맞는 독특한 선체 설계가 적용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 선박공학 - 용골

용골은 선박의 중앙 하부 구조 부재로서 선체의 강도와 형태 유지에 중요하며, 다양한 재료와 형태로 제작되어 선박의 성능 향상에 기여하는 핵심 부재이다. - 선박공학 - 흘수선

항공기 설계에서 흘수선은 정렬 검사에 사용되는 수평 기준선으로, 0 흘수선을 기준으로 위아래의 모든 흘수선 평면은 평행을 이루며, 미국에서는 인치 단위로 번호가 표시되고 위로 갈수록 값이 증가한다. - 선박 부품 - 돛

돛은 바람의 힘으로 배를 움직이는 장치로, 다양한 재료와 형태로 발전해 왔으며 현대에는 첨단 소재와 구조를 통해 성능을 높이고 있다. - 선박 부품 - 타륜

타륜은 전통적으로 8개의 살대로 이루어진 바퀴 모양의 선박 조종 장치로, 자동 조타 시스템과 전자 제어 장치의 등장으로 현대에는 운항 효율성과 안전성을 높이는 데 기여하고 있다. - 구조공학 - 프리스트레스트 콘크리트

프리스트레스트 콘크리트는 철근 콘크리트의 단점을 보완하고자 콘크리트에 미리 압축 응력을 가하여 인장 응력을 상쇄하거나 감소시킨 콘크리트 구조이며, 고강도 강재와 콘크리트를 사용하여 내구성을 향상시키고 교량, 건축물 등 다양한 분야에 적용된다. - 구조공학 - 모노코크

모노코크는 외부 껍데기가 주요 하중을 지지하는 구조로, 넓은 내부 공간과 경량화를 가능하게 하여 항공기, 자동차, 철도 차량 등 다양한 분야에 적용되었으나, 현재는 세미 모노코크 구조나 특수 목적 차량에 주로 사용된다.

| 선체 |

|---|

2. 선체 용어

뱃머리(선수[船首], 선두[船頭], 이물)는 선체에서 통상의 항해시 진행 방향의 전방 부분이다.

배꼬리(선미[船尾], 선로[船艫], 고물)는 선체에서 뱃머리의 반대측 부분이다.

우현이란, 선체에서 배꼬리에서 뱃머리로 향하여 우측에 있는 뱃전이다. 우현은 '''스타보드 사이드'''(starboard side)라고도 한다. 스타보드(starboard)는 스티어링 보드(steering board), 즉 조타판을 의미하며, 조타판을 우현 선미에 장착했던 시대부터 현대까지 이어져 온 명칭이다. 우현으로 조타하는 것을 면舵라고 한다.

좌현이란, 선체에서 배꼬리에서 뱃머리로 향하여 좌측에 있는 뱃전이다. 좌현은 '''포트 사이드'''(port side)라고도 한다. 항구에 정박할 때 조타판이 장착된 우현은 육지에 접안하기에 적합하지 않았기 때문에 좌현을 이용하여 정박한 데서 유래한다. 좌현으로 조타하는 것을 취舵라고 한다.

흘수선이란, 배가 물 위에 떠 있을 때 선체와 수면이 접하는 경계가 되는 선이다.

- '''기준선'''은 수직 거리를 측정하는 기준이 되는 수평선이다.

- '''선수'''는 선체의 앞부분이다.

- ''''''는 선박의 전후 방향 중앙 부분이다. 이부분은 삭제한다.

- '''좌현'''은 선박에 탑승하여 선수를 바라볼 때 왼쪽이다.

- '''우현'''은 선박에 탑승하여 선수를 바라볼 때 오른쪽이다.

- '''선미'''는 선체의 뒷부분이다.

- '''흘수선'''은 선체가 정지해 있을 때 수면과 일치하는 선체를 둘러싸는 가상의 선이다.

; 선수

: 선수는 선체에서 일반적인 항해 시 진행 방향 앞쪽 부분이다.

; 선미

: 선미는 선체에서 선수의 반대쪽 부분이다.

; 우현

: 우현은 선체에서 선미에서 선수를 향해 오른쪽 측면(또는 끝)이며, '''스타보드 사이드'''(starboard side)라고도 한다. 스타보드(starboard)는 스티어링 보드(steering board), 즉 조타판을 의미하며, 조타판을 우현 선미에 장착했던 시대부터 현대까지 이어져 온 명칭이다.

: 우현으로 조타하는 것을 면舵라고 한다.

; 좌현

: 좌현은 선체에서 선미에서 선수를 향해 왼쪽 측면(또는 끝)이며, '''포트 사이드'''(port side)라고도 한다. 항구에 정박할 때 조타판이 장착된 우현은 육지에 접안하기에 적합하지 않았기 때문에 좌현을 이용하여 정박한 데서 유래한다.

: 좌현으로 조타하는 것을 취舵라고 한다.

2. 1. 선수와 선미

선수(뱃머리)는 배의 앞부분을, 선미(배꼬리)는 배의 뒷부분을 의미한다. 선수(선두, 이물)는 선체에서 통상의 항해시 진행 방향의 전방 부분이다. 배꼬리(선미, 선로, 고물)는 선체에서 뱃머리의 반대측 부분이다.2. 2. 좌현과 우현

좌현은 선체에서 배꼬리에서 뱃머리로 향하여 좌측에 있는 뱃전이다. 좌현은 '''포트 사이드'''(port side)라고도 한다. 항구에 정박할 때 조타판이 장착된 우현은 육지에 접안하기에 적합하지 않았기 때문에 좌현을 이용하여 정박한 데서 유래한다. 좌현으로 조타하는 것을 취舵라고 한다.우현은 선체에서 배꼬리에서 뱃머리로 향하여 우측에 있는 뱃전이다. 우현은 '''스타보드 사이드'''(starboard side)라고도 한다. 스타보드(starboard)는 스티어링 보드(steering board), 즉 조타판을 의미하며, 조타판을 우현 선미에 장착했던 시대부터 현대까지 이어져 온 명칭이다. 우현으로 조타하는 것을 면舵라고 한다.

2. 3. 흘수선

흘수선은 배가 물 위에 떠 있을 때 선체와 수면이 접하는 경계가 되는 선이다.분류:선체

분류:선박 용어

3. 선체 형태

선체는 다양한 형태를 가지며 복합적인 형태(예: 전방은 가늘고 후방은 역종 모양)를 가질 수 있지만, 주로 다음과 같이 분류된다.

- 키일형 및 강키일형: 평저(키일형), V형 저, 다중 키일 선체(몇 개의 부드러운 강키일, 여전히 매끄럽지는 않음) 등이 있다. 이러한 유형은 전체 또는 대부분의 길이에 걸쳐 적어도 하나의 뚜렷한 돌출부(knuckle)를 가지고 있다.

- 몰딩형, 둥근 키일형: 이러한 선체 형태는 모두 부드러운 곡선을 가지고 있다. 둥근 용골, 반원형 용골, S형 저 선체 등이 그 예이다. 현재 가장 널리 사용되는 형태는 둥근 용골 선체(round bilge hull)이다.[2]

소형 화물의 경우, 이러한 선박은 선체의 일부만 수선 아래에 있어 저항이 적고 속도가 더 빠르다. 화물이 많을수록 저항이 커지고 속도는 느려지지만, 선체의 바깥쪽 굽은 부분은 파도 속에서 더 부드러운 성능을 제공한다. 따라서, 도립 종 모양은 활주선(planing hulls)에 사용되는 인기 있는 형태이다.

=== 차인 선체 ===

용골선체는 바닥과 측면 사이에 매끄럽고 둥근 전이가 없는 대신, 선체의 주로 세로 방향 패널이 만나는 날카로운 각도에 의해 윤곽이 방해받는 형태이다. 교차점이 더 날카로울수록 용골이 더 "하드"해진다. 한쪽에 두 개 이상의 용골이 있을 수 있다.

이러한 유형의 선체는 생산 비용이 낮고, 바닥이 상당히 평평하여 활주 속도가 빠르다는 장점이 있다. 하드 용골 선체는 잔잔한 물에서 둥근 용골을 가진 선체보다 롤링에 대한 저항이 더 크다. 그러나 거친 바다에서는 둥근 용골 보트가 더 안전하다.

용골 선체는 다음 세 가지 모양 중 하나일 수 있다.

- 평저 용골 선체: 초기 안정성이 높지만 항력이 높다. 좁고 선수와 선미가 가늘어지는 경우가 많으며, 범선의 경우 무거운 내부 평형추를 사용하기도 한다. 안전한 연안 해역에 가장 적합하다.

- 다중 용골 선체: 곡선 선체 형태에 가깝고 평저 보트보다 항력이 적다. 건설이 더 복잡하지만 더욱 항해에 적합한 선체 형태를 생성한다.

- V형(V 바닥) 용골 선체: 6°~23°의 V 형상을 가진다. 6° 정도의 평평한 형태는 활주에 유리하지만 파도에 취약하고, 18°~23° 정도의 깊은 V 형태는 고출력 활주 보트에 적합하며 파도에서 더 빠르고 부드러운 주행을 제공한다. 배수 용골 선체는 주어진 배수량에 대해 동등한 원형 선체 형태보다 젖은 표면적이 더 크므로 항력이 더 크다.

=== 부드러운 곡선형 선체 ===

부드러운 곡선형 선체는 곡선형 선체와 마찬가지로 중앙판 또는 부착된 용골을 사용하는 선체이다.

반원형 용골 선체는 다소 둥근 정도가 덜하다. 반원형의 장점은 S형 바닥과 각진 선체의 중간 정도의 형태라는 것이다. 반원형 용골 선체의 전형적인 예로는 센타우르와 레이저 요트를 들 수 있다.

S형 바닥 선체는 선박 중앙부의 횡단 반단면이 'S'자 모양인 범선 선체이다. S형 바닥에서는 선체가 둥근 용골을 가지고 용골과 부드럽게 합쳐지며, 용골 중앙선과 현측선 사이의 선체 측면에 날카로운 모서리가 없다. 이러한 선체 형태의 배는 긴 고정 깊은 용골 또는 중앙판 스윙 용골이 있는 긴 얕은 고정 용골을 가질 수 있다. 바라스트는 내부, 외부, 또는 조합일 수 있다. 이 선체 형태는 19세기 후반과 20세기 초중반에 가장 인기가 있었다. 이 S자 모양을 사용하는 소형 범선의 예로는 잉글링과 란드메르가 있다.

3. 1. 일반적인 특징

현대 선박의 선체는 그 용도에 따라 다양한 형태를 가진다. 평저 바지선처럼 상자 모양부터 경주용 다체선 요트와 같이 날카로운 형태까지 다양하다. 선체 형상은 비용, 정수역학적 및 유체역학적 고려 사항, 그리고 선박의 특수 역할(쇄빙선의 둥근 선수, 상륙정의 평평한 바닥 등) 사이의 균형을 통해 결정된다.[1]일반적인 현대 철선의 선체는 밀폐된 갑판과 벌크헤드라고 하는 주요 횡방향 부재로 구성된다. 보강재, 스트링거, I형강과 같은 중간 부재와 횡골격, 골격, 종골격과 같은 작은 부재가 포함될 수 있다. 가장 위쪽의 연속적인 갑판은 상갑판, 웨더 갑판, 스파 갑판, 주갑판 등으로 불린다.[1]

목조 범선의 선체는 목재 판재로 구성되며, 횡방향 골격(늑골)과 벌크헤드에 의해 지지되고, 종방향 스트링거 또는 천장으로 연결된다. 중앙선 종방향 부재인 용골이 있는 경우가 많다. 유리섬유 또는 복합재 선체는 목조 또는 철선과 유사하거나 모노코크 배열일 수 있다. 복합재 선체는 얇은 섬유 강화 스킨을 샌드위치 형태로 붙여 제작되기도 한다.[1]

고대 이집트인들은 기원전 3000년경에 목재 널빤지를 선체로 조립하는 방법을 알고 있었다.[1] 선체의 주요 재료로는 목재, 강판, 알루미늄, FRP 등이 있다.

수만 년 전 인류는 뗏목이나 카누를 사용했으며, 갈대를 묶거나 통나무를 엮거나 속을 파내거나, 동물 가죽을 씌워 선체를 만들었을 것으로 추정된다.

- 목재: 고대부터 근대까지 주로 사용되었으며, 현대에도 소형~중형 선박, 세일링 크루저, 모터보트 등에 사용된다. 유럽식 목조선은 용골(키일), 늑골(선측 프레임), 플랭크(널빤지)를 조립하여 제작한다.

- 강판: 근대에 선박 대형화와 함께 사용되기 시작했다. 초기에는 리벳 접합으로 인해 강판 접합이 약해지는 문제가 있었으나, 20세기 후반 용접 기술 발달로 해결되었다. 현대 대형 선박은 대부분 강판제이다.

- FRP: 20세기 후반부터 사용이 증가했다. 특히 일본에서는 1966년경부터 어선, 1970년대 레저보트의 FRP화가 추진되었다.[9] 그러나 FRP 선체는 미세 균열로 인한 침수, 중량 증가, 강도 저하, 해체 및 처리의 어려움 등의 문제가 있다.

3. 2. 선체 모양

선체는 다양한 형태를 가지며, 복합적인 형태(예: 전방은 가늘고 후방은 역종 모양)를 가질 수 있지만, 주로 다음과 같이 분류된다.- 키일형 및 강키일형: 평저(키일형), V형 저, 다중 키일 선체(몇 개의 부드러운 강키일, 여전히 매끄럽지는 않음) 등이 있다. 이러한 유형은 전체 또는 대부분의 길이에 걸쳐 적어도 하나의 뚜렷한 돌출부(knuckle)를 가지고 있다.

- 몰딩형, 둥근 키일형: 이러한 선체 형태는 모두 부드러운 곡선을 가지고 있다. 둥근 용골, 반원형 용골, S형 저 선체 등이 그 예이다. 현재 가장 널리 사용되는 형태는 둥근 용골 선체(round bilge hull)이다.[2]

소형 화물의 경우, 이러한 선박은 선체의 일부만 수선 아래에 있어 저항이 적고 속도가 더 빠르다. 화물이 많을수록 저항이 커지고 속도는 느려지지만, 선체의 바깥쪽 굽은 부분은 파도 속에서 더 부드러운 성능을 제공한다. 따라서, 도립 종 모양은 활주선(planing hulls)에 사용되는 인기 있는 형태이다.

3. 3. 활주형 및 배수형 선체

활주형 선체는 양의 동압을 발생시키도록 구성되어 속도가 증가함에 따라 흘수가 감소한다. 동적 양력은 젖은 표면적을 줄여 항력을 감소시킨다. 이러한 선체는 평저형, V자형 바닥, 드물게 원형 용골 형태를 가지며, 최소한 하나의 차인(chine)을 가져 더 효율적인 활주를 가능하게 하고 물보라를 아래로 흩뿌린다. 활주형 선체는 고속에서 더 효율적이지만, 이러한 속도를 내기 위해서는 더 많은 에너지가 필요하다. 효과적인 활주형 선체는 가볍고, 해상 유지력이 좋으며, 평평한 표면을 가져야 한다. 활주하는 범선은 약한 바람에서 배수 모드로 효율적으로 항해할 수 있어야 한다.

배수형 선체는 부력에 의해서만 또는 주로 지탱된다. 좁은 선체의 경우를 제외하고는 수선 길이에 의해 정의된 제한된 속도로 물 위를 항해한다.

반배수형 또는 반활주형 선체는 적당한 양의 동적 양력을 발생시킬 수 있지만, 선박 대부분의 무게는 여전히 부력으로 지탱된다.

3. 4. 용골 형태

현재 가장 널리 사용되는 형태는 둥근 용골 선체(round bilge hull)이다.[2]소형 화물의 경우, 이러한 선박은 선체의 일부만 수선 아래에 있어 저항이 적고 속도가 더 빠르다. 화물이 많을수록 저항이 커지고 속도는 느려지지만, 선체의 바깥쪽 굽은 부분은 파도 속에서 더 부드러운 성능을 제공한다. 따라서, 도립 종 모양은 활주선(planing hulls)에 사용되는 인기 있는 형태이다.

=== 차인 선체 ===

용골선체는 바닥과 측면 사이에 매끄럽고 둥근 전이가 없는 대신, 선체의 주로 세로 방향 패널이 만나는 날카로운 각도에 의해 윤곽이 방해받는 형태이다. 교차점이 더 날카로울수록 용골이 더 "하드"해진다. 한쪽에 두 개 이상의 용골이 있을 수 있다.

이러한 유형의 선체는 생산 비용이 낮고, 바닥이 상당히 평평하여 활주 속도가 빠르다는 장점이 있다. 하드 용골 선체는 잔잔한 물에서 둥근 용골을 가진 선체보다 롤링에 대한 저항이 더 크다. 그러나 거친 바다에서는 둥근 용골 보트가 더 안전하다.

용골 선체는 다음 세 가지 모양 중 하나일 수 있다.

- 평저 용골 선체: 초기 안정성이 높지만 항력이 높다. 좁고 선수와 선미가 가늘어지는 경우가 많으며, 범선의 경우 무거운 내부 평형추를 사용하기도 한다. 안전한 연안 해역에 가장 적합하다.

- 다중 용골 선체: 곡선 선체 형태에 가깝고 평저 보트보다 항력이 적다. 건설이 더 복잡하지만 더욱 항해에 적합한 선체 형태를 생성한다.

- V형(V 바닥) 용골 선체: 6°~23°의 V 형상을 가진다. 6° 정도의 평평한 형태는 활주에 유리하지만 파도에 취약하고, 18°~23° 정도의 깊은 V 형태는 고출력 활주 보트에 적합하며 파도에서 더 빠르고 부드러운 주행을 제공한다. 배수 용골 선체는 주어진 배수량에 대해 동등한 원형 선체 형태보다 젖은 표면적이 더 크므로 항력이 더 크다.

=== 부드러운 곡선형 선체 ===

부드러운 곡선형 선체는 곡선형 선체와 마찬가지로 중앙판 또는 부착된 용골을 사용하는 선체이다.

반원형 용골 선체는 다소 둥근 정도가 덜하다. 반원형의 장점은 S형 바닥과 각진 선체의 중간 정도의 형태라는 것이다. 반원형 용골 선체의 전형적인 예로는 센타우르와 레이저 요트를 들 수 있다.

S형 바닥 선체는 선박 중앙부의 횡단 반단면이 'S'자 모양인 범선 선체이다. S형 바닥에서는 선체가 둥근 용골을 가지고 용골과 부드럽게 합쳐지며, 용골 중앙선과 현측선 사이의 선체 측면에 날카로운 모서리가 없다. 이러한 선체 형태의 배는 긴 고정 깊은 용골 또는 중앙판 스윙 용골이 있는 긴 얕은 고정 용골을 가질 수 있다. 바라스트는 내부, 외부, 또는 조합일 수 있다. 이 선체 형태는 19세기 후반과 20세기 초중반에 가장 인기가 있었다. 이 S자 모양을 사용하는 소형 범선의 예로는 잉글링과 란드메르가 있다.

3. 4. 1. 차인 선체

용골선체는 바닥과 측면 사이에 매끄럽고 둥근 전이가 없는 대신, 선체의 주로 세로 방향 패널이 만나는 날카로운 각도에 의해 윤곽이 방해받는 형태이다. 교차점이 더 날카로울수록 용골이 더 "하드"해진다. 한쪽에 두 개 이상의 용골이 있을 수 있다.이러한 유형의 선체는 생산 비용이 낮고, 바닥이 상당히 평평하여 활주 속도가 빠르다는 장점이 있다. 하드 용골 선체는 잔잔한 물에서 둥근 용골을 가진 선체보다 롤링에 대한 저항이 더 크다. 그러나 거친 바다에서는 둥근 용골 보트가 더 안전하다.

용골 선체는 다음 세 가지 모양 중 하나일 수 있다.

- 평저 용골 선체: 초기 안정성이 높지만 항력이 높다. 좁고 선수와 선미가 가늘어지는 경우가 많으며, 범선의 경우 무거운 내부 평형추를 사용하기도 한다. 안전한 연안 해역에 가장 적합하다.

- 다중 용골 선체: 곡선 선체 형태에 가깝고 평저 보트보다 항력이 적다. 건설이 더 복잡하지만 더욱 항해에 적합한 선체 형태를 생성한다.

- V형(V 바닥) 용골 선체: 6°~23°의 V 형상을 가진다. 6° 정도의 평평한 형태는 활주에 유리하지만 파도에 취약하고, 18°~23° 정도의 깊은 V 형태는 고출력 활주 보트에 적합하며 파도에서 더 빠르고 부드러운 주행을 제공한다. 배수 용골 선체는 주어진 배수량에 대해 동등한 원형 선체 형태보다 젖은 표면적이 더 크므로 항력이 더 크다.

3. 4. 2. 부드러운 곡선형 선체

부드러운 곡선형 선체는 곡선형 선체와 마찬가지로 중앙판 또는 부착된 용골을 사용하는 선체이다.반원형 용골 선체는 다소 둥근 정도가 덜하다. 반원형의 장점은 S형 바닥과 각진 선체의 중간 정도의 형태라는 것이다. 반원형 용골 선체의 전형적인 예로는 센타우르와 레이저 요트를 들 수 있다.

S형 바닥 선체는 선박 중앙부의 횡단 반단면이 'S'자 모양인 범선 선체이다. S형 바닥에서는 선체가 둥근 용골을 가지고 용골과 부드럽게 합쳐지며, 용골 중앙선과 현측선 사이의 선체 측면에 날카로운 모서리가 없다. 이러한 선체 형태의 배는 긴 고정 깊은 용골 또는 중앙판 스윙 용골이 있는 긴 얕은 고정 용골을 가질 수 있다. 바라스트는 내부, 외부, 또는 조합일 수 있다. 이 선체 형태는 19세기 후반과 20세기 초중반에 가장 인기가 있었다. 이 S자 모양을 사용하는 소형 범선의 예로는 잉글링과 란드메르가 있다.

4. 선체 부속물

선체에는 조타 장치인 러더, 트림 탭 또는 안정화 핀이 장착될 수 있다.[3] 용골은 횡방향 안정성, 방향 안정성을 높이거나 양력을 생성하기 위해 선체에 부착될 수 있다.[3] 센터보드나 대거보드와 같은 접이식 부속물도 있다.[3] 수면 아래 앞쪽 돌출부는 벌브형 선수라고 불리는데, 이는 일부 선체에 장착되어 조파 저항 항력을 줄여 연료 효율을 높인다.[3]

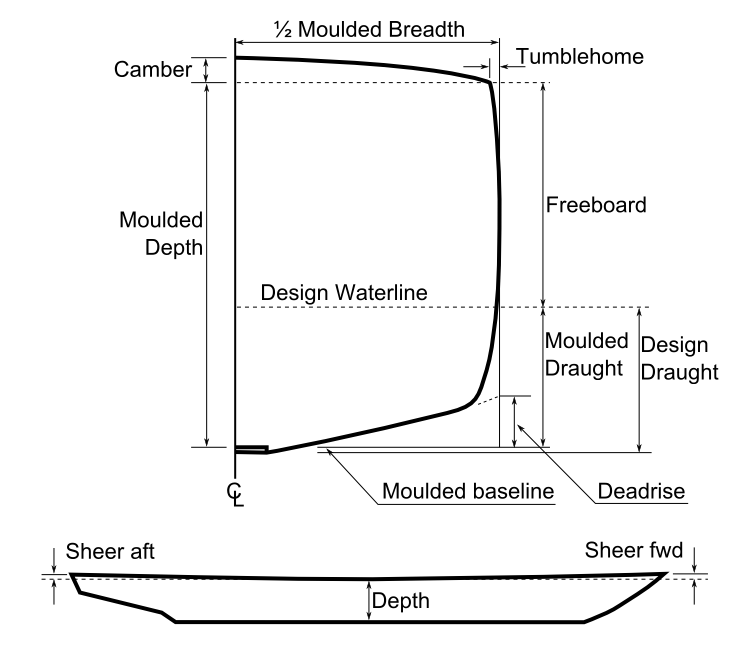

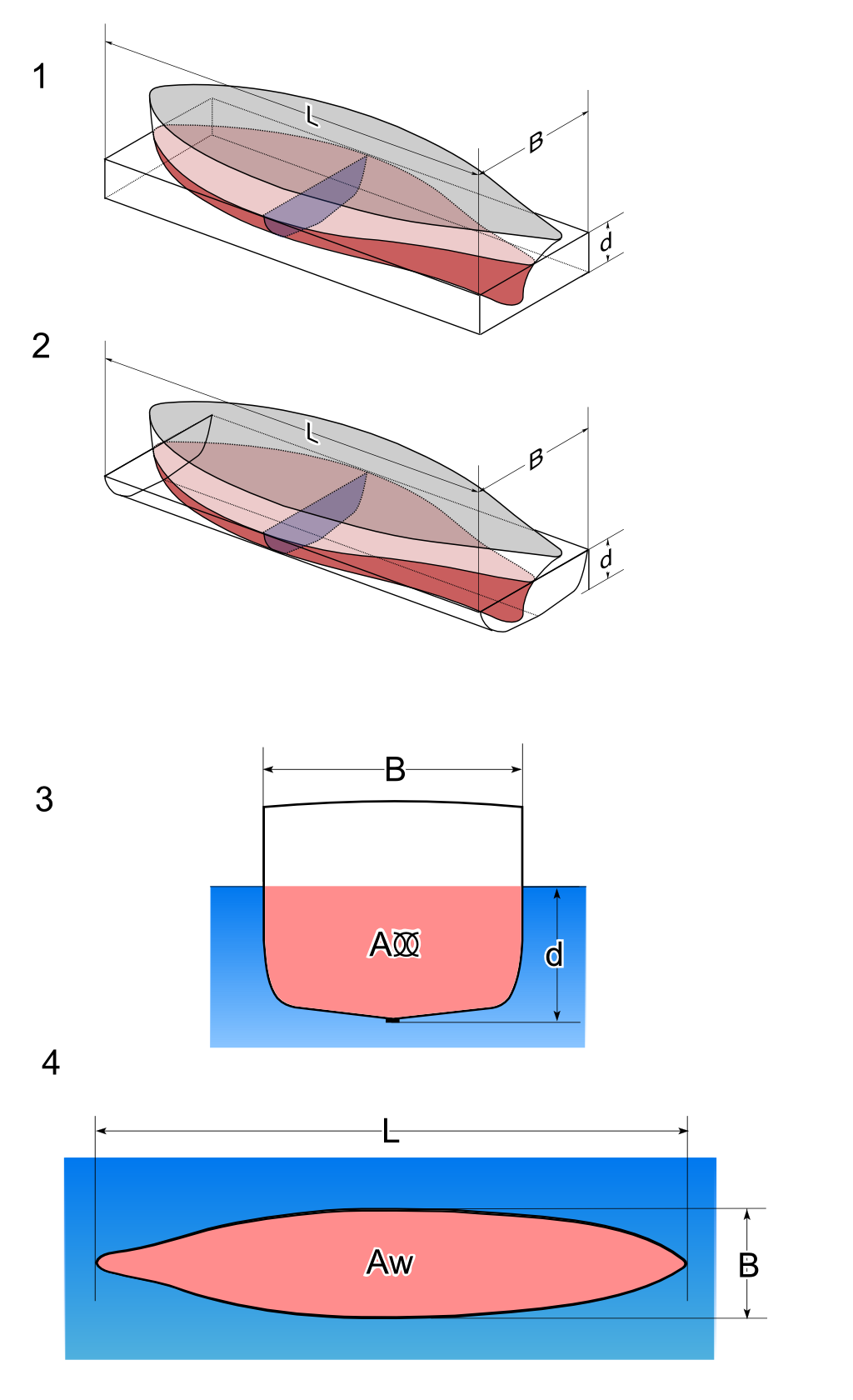

5. 선체 치수 및 계수

thumb

선체 형태는 주요 치수와 형상 유도 값, 그리고 계수를 통해 정의된다.

'''주요 치수'''는 다음과 같다.

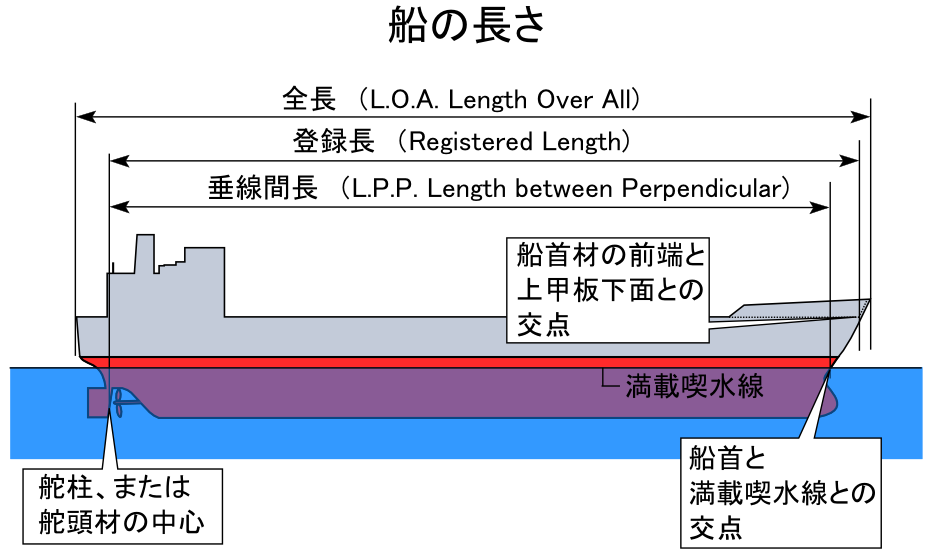

- '''전장 (LOA, Length Over All)''': 선체의 가장 앞쪽 끝에서 가장 뒤쪽 끝까지의 길이다.

- '''수선 길이 (LWL, Length Waterline)''': 흘수선에서 선체 앞뒤의 길이다.

- '''수직간 길이 (LBP/LPP, Length Between Perpendiculars)''': 만재흘수선에서 선수재 앞끝(전방 수직선)부터 타주 또는 타두재 중심(후방 수직선)까지의 거리이다. 수직선장이라고도 한다.

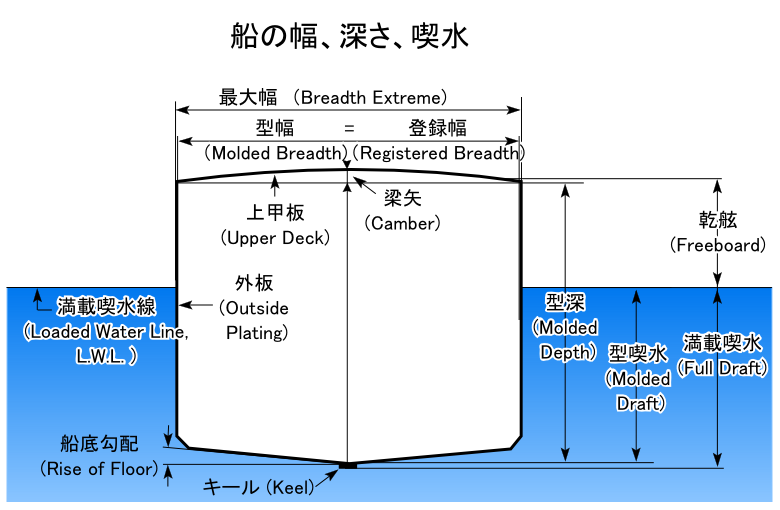

- '''흘수선폭 (B, Breadth)''': 선체의 너비이다. (예: BWL은 흘수선에서의 최대 폭)[4]

- '''흘수 (d 또는 T, Draft)''': 용골 바닥에서 흘수선까지의 수직 거리이다.[4]

- '''자유현 (FB, Freeboard)''': '''깊이'''와 용골 구조의 높이에서 '''흘수'''를 뺀 값이다.[4]

- '''형깊이 (D, Molded depth)''': 용골 상단에서 측면 상갑판 하단까지의 수직 거리이다.[4]

선박의 길이를 나타내는 방법에는 전장(LOA), 수선장(LWL), 등록길이, 수직간장(LPP 또는 LBP)등이 있다.

선박의 너비를 나타내는 방법에는 최대폭, 형폭, 등록폭등이 있다.

흘수는 수면에서 선저의 최하단까지의 수직 거리이며, 형깊이는 수직간장(LPP)의 중앙부에서 현측에 있어서 기선, 즉 키일(용골)의 상면에서 상갑판의 하면까지의 수직 거리이다.

thumb

선체 형태에서 계산되는 형상 유도 값은 다음과 같다.[4]

- 배수량 ('''Δ''')은 선체의 잠긴 부피에 해당하는 물의 무게이다.

- 종방향 부력 중심 ('''LCB''')은 변위 부피의 중심의 종방향 위치로, 종종 기준점(종종 선미 중앙)에서 정적 변위 부피의 중심까지의 거리로 표시된다. 선체가 평형 상태일 때는 종방향 무게 중심 또는 선박의 무게 중심이 LCB와 일치해야 한다.

- 종방향 부상 중심 ('''LCF''')은 수면 면적의 중심의 종방향 위치로, 일반적으로 기준점(종종 선미 중앙)에서 정적 수면 면적의 중심까지의 종방향 거리로 표현된다. 이것은 수면과 선체로 정의된 면적으로 시각화할 수 있다.

- 수직 부력 중심 ('''VCB''')은 변위 부피의 중심의 수직 위치로, 일반적으로 기준점(예: 기준선)에서 정적 변위 부피의 중심까지의 거리로 표시된다.

- 부피 ('''V''' 또는 '''∇''')는 선체가 배수하는 물의 부피이다.

선체 형태를 비교하는 데 도움이 되는 계수는 다음과 같다.[5]

'''블록 계수'''(Block coefficient, Cb)는 선체의 잠긴 부피(V)를 흘수선 길이(LWL), 흘수선폭(BWL), 흘수(TWL)의 곱으로 나눈 값이다. 즉, 선박의 잠긴 부분을 둘러싼 상자 부피 중 선박이 차지하는 비율을 나타낸다. 유조선과 같이 만재 형태는 높은 Cb를 가지는 반면, 요트와 같은 가는 형태는 낮은 Cb를 가진다.

'''중앙 단면 계수'''(Midship section coefficient, Cm 또는 Cx)는 선미 중앙(또는 Cx의 경우 가장 큰 단면)에서의 단면적(Ax)을 폭 × 흘수로 나눈 값이다. 선체의 가장 큰 수중 단면의 비율을 선체의 수중 단면과 같은 전체 너비와 깊이의 직사각형에 대한 비율로 나타낸다. 낮은 Cm은 잘라낸 중앙 단면을 나타내고 높은 Cm은 상자 모양의 단면 형태를 나타낸다. 요트는 낮은 Cx를 가진 잘라낸 중앙 단면을 가지는 반면, 화물선은 Cb를 높이는 데 도움이 되는 높은 Cx를 가진 상자 모양의 단면을 가진다.

'''프리즘 계수'''(Prismatic coefficient, Cp)는 부피(V)를 LWL × Ax로 나눈 값이다. 선체의 잠긴 부피를 선박과 같은 길이와 선체의 가장 큰 수중 단면(선미 중앙 단면)과 같은 단면적을 가진 프리즘의 부피에 대한 비율로 나타낸다. 낮거나 가는 Cp는 가득 찬 중앙 단면과 가는 끝을 나타내고, 높거나 가득 찬 Cp는 끝이 더 가득 찬 보트를 나타낸다. 활주형 선체 및 기타 고속 선체는 더 높은 Cp 경향이 있다. 낮은 프루드 수로 항해하는 효율적인 배수형 선체는 낮은 Cp 경향이 있다.

'''수면 계수'''(Waterplane coefficient, Cw)는 수면 면적을 LWL × BWL로 나눈 값이다. 수면 계수는 수면의 충만도, 즉 수면 면적과 같은 길이와 너비의 직사각형에 대한 비율을 나타낸다. 낮은 Cw 값은 가는 끝을 나타내고 높은 Cw 값은 더 가득 찬 끝을 나타낸다. 높은 Cw는 조건이 좋지 않은 상태에서 안정성과 조종 성능을 향상시킨다.

이러한 계수들은 선체 형상을 비교하고 분석하는 데 유용하게 활용된다. 상자형 비만계수(Cb), 기둥형 비만계수(Cp), 중앙횡단면 계수(Cm), 수선면적 계수(Cw)는 각각 선체의 다른 특징을 나타내며, 이들을 통해 선박의 성능, 안정성, 효율성 등을 예측하고 평가할 수 있다.[11]

참고로, 블록 계수(Cb)는 프리즘 계수(Cp)와 중앙 단면 계수(Cm)의 곱으로 나타낼 수 있다. 즉, Cb = Cp × Cm 관계가 성립한다.

5. 1. 주요 치수

thumb

선체 형태는 주요 치수와 형상 유도 값, 그리고 계수를 통해 정의된다.

'''주요 치수'''는 다음과 같다.

- '''전장 (LOA, Length Over All)''': 선체의 가장 앞쪽 끝에서 가장 뒤쪽 끝까지의 길이다.

- '''수선 길이 (LWL, Length Waterline)''': 흘수선에서 선체 앞뒤의 길이다.

- '''수직간 길이 (LBP/LPP, Length Between Perpendiculars)''': 만재흘수선에서 선수재 앞끝(전방 수직선)부터 타주 또는 타두재 중심(후방 수직선)까지의 거리이다. 수직선장이라고도 한다.

- '''흘수선폭 (B, Breadth)''': 선체의 너비이다. (예: BWL은 흘수선에서의 최대 폭)[4]

- '''흘수 (d 또는 T, Draft)''': 용골 바닥에서 흘수선까지의 수직 거리이다.[4]

- '''자유현 (FB, Freeboard)''': '''깊이'''와 용골 구조의 높이에서 '''흘수'''를 뺀 값이다.[4]

- '''형깊이 (D, Molded depth)''': 용골 상단에서 측면 상갑판 하단까지의 수직 거리이다.[4]

선박의 길이를 나타내는 방법에는 전장(LOA), 수선장(LWL), 등록길이, 수직간장(LPP 또는 LBP)등이 있다.

선박의 너비를 나타내는 방법에는 최대폭, 형폭, 등록폭등이 있다.

흘수는 수면에서 선저의 최하단까지의 수직 거리이며, 형깊이는 수직간장(LPP)의 중앙부에서 현측에 있어서 기선, 즉 키일(용골)의 상면에서 상갑판의 하면까지의 수직 거리이다.

5. 2. 형상 유도 값

thumb

선체 형태에서 계산되는 형상 유도 값은 다음과 같다.[4]

- 배수량 ('''Δ''')은 선체의 잠긴 부피에 해당하는 물의 무게이다.

- 종방향 부력 중심 ('''LCB''')은 변위 부피의 중심의 종방향 위치로, 종종 기준점(종종 선미 중앙)에서 정적 변위 부피의 중심까지의 거리로 표시된다. 선체가 평형 상태일 때는 종방향 무게 중심 또는 선박의 무게 중심이 LCB와 일치해야 한다.

- 종방향 부상 중심 ('''LCF''')은 수면 면적의 중심의 종방향 위치로, 일반적으로 기준점(종종 선미 중앙)에서 정적 수면 면적의 중심까지의 종방향 거리로 표현된다. 이것은 수면과 선체로 정의된 면적으로 시각화할 수 있다.

- 수직 부력 중심 ('''VCB''')은 변위 부피의 중심의 수직 위치로, 일반적으로 기준점(예: 기준선)에서 정적 변위 부피의 중심까지의 거리로 표시된다.

- 부피 ('''V''' 또는 '''∇''')는 선체가 배수하는 물의 부피이다.

선체 형태를 비교하는 데 도움이 되는 계수는 다음과 같다.[5]

- 블록 계수 ('''Cb''')는 부피(V)를 LWL × BWL × TWL로 나눈 값이다. 유조선과 같은 만재 형태는 높은 Cb를 가지는 반면, 요트와 같은 가는 형태는 낮은 Cb를 가진다.

:

- 중앙 단면 계수 ('''Cm''' 또는 '''Cx''')는 선미 중앙(또는 Cx의 경우 가장 큰 단면)에서의 단면적(Ax)을 폭 × 흘수로 나눈 값이다. 요트는 낮은 Cx를 가진 잘라낸 중앙 단면을 가지는 반면, 화물선은 Cb를 높이는 데 도움이 되는 높은 Cx를 가진 상자 모양의 단면을 가진다.

:

- 프리즘 계수 ('''Cp''')는 부피(V)를 LWL × Ax로 나눈 값이다. 낮거나 가는 Cp는 가득 찬 중앙 단면과 가는 끝을 나타내고, 높거나 가득 찬 Cp는 끝이 더 가득 찬 보트를 나타낸다. 활주형 선체 및 기타 고속 선체는 더 높은 Cp 경향이 있다. 낮은 프루드 수로 항해하는 효율적인 배수형 선체는 낮은 Cp 경향이 있다.

:

- 수면 계수 ('''Cw''')는 수면 면적을 LWL × BWL로 나눈 값이다. 낮은 Cw 값은 가는 끝을 나타내고 높은 Cw 값은 더 가득 찬 끝을 나타낸다. 높은 Cw는 조건이 좋지 않은 상태에서 안정성과 조종 성능을 향상시킨다.

:

'''참고:'''

:

5. 3. 계수

'''블록 계수'''(Block coefficient, Cb)는 선체의 잠긴 부피(V)를 흘수선 길이(LWL), 흘수선폭(BWL), 흘수(TWL)의 곱으로 나눈 값이다.[5] 즉, 선박의 잠긴 부분을 둘러싼 상자 부피 중 선박이 차지하는 비율을 나타낸다. 유조선과 같이 만재 형태는 높은 Cb를 가지는 반면, 요트와 같은 가는 형태는 낮은 Cb를 가진다.'''중앙 단면 계수'''(Midship section coefficient, Cm 또는 Cx)는 선미 중앙(또는 Cx의 경우 가장 큰 단면)에서의 단면적(Ax)을 폭 × 흘수로 나눈 값이다.[5] 선체의 가장 큰 수중 단면의 비율을 선체의 수중 단면과 같은 전체 너비와 깊이의 직사각형에 대한 비율로 나타낸다. 낮은 Cm은 잘라낸 중앙 단면을 나타내고 높은 Cm은 상자 모양의 단면 형태를 나타낸다. 요트는 낮은 Cx를 가진 잘라낸 중앙 단면을 가지는 반면, 화물선은 Cb를 높이는 데 도움이 되는 높은 Cx를 가진 상자 모양의 단면을 가진다.

'''프리즘 계수'''(Prismatic coefficient, Cp)는 부피(V)를 LWL × Ax로 나눈 값이다.[5] 선체의 잠긴 부피를 선박과 같은 길이와 선체의 가장 큰 수중 단면(선미 중앙 단면)과 같은 단면적을 가진 프리즘의 부피에 대한 비율로 나타낸다. 낮거나 가는 Cp는 가득 찬 중앙 단면과 가는 끝을 나타내고, 높거나 가득 찬 Cp는 끝이 더 가득 찬 보트를 나타낸다. 활주형 선체 및 기타 고속 선체는 더 높은 Cp 경향이 있다. 낮은 프루드 수로 항해하는 효율적인 배수형 선체는 낮은 Cp 경향이 있다.

'''수면 계수'''(Waterplane coefficient, Cw)는 수면 면적을 LWL × BWL로 나눈 값이다.[5] 수면 계수는 수면의 충만도, 즉 수면 면적과 같은 길이와 너비의 직사각형에 대한 비율을 나타낸다. 낮은 Cw 값은 가는 끝을 나타내고 높은 Cw 값은 더 가득 찬 끝을 나타낸다. 높은 Cw는 조건이 좋지 않은 상태에서 안정성과 조종 성능을 향상시킨다.

이러한 계수들은 선체 형상을 비교하고 분석하는 데 유용하게 활용된다. 상자형 비만계수(Cb), 기둥형 비만계수(Cp), 중앙횡단면 계수(Cm), 수선면적 계수(Cw)는 각각 선체의 다른 특징을 나타내며, 이들을 통해 선박의 성능, 안정성, 효율성 등을 예측하고 평가할 수 있다.[11]

참고로, 블록 계수(Cb)는 프리즘 계수(Cp)와 중앙 단면 계수(Cm)의 곱으로 나타낼 수 있다. 즉, Cb = Cp × Cm 관계가 성립한다.

6. 선체 설계

컴퓨터 지원 설계(Computer-aided design)는 수동 계산과 선형 도면에 의존하는 종이 기반의 선박 설계 방법을 대체했다. 1990년대 초부터 수치해석 및 유체역학 계산 모듈과 결합된 3D 도면 작성 기능을 제공하는 다양한 상용 및 무료 소프트웨어 패키지가 개발되었다. 이러한 소프트웨어는 조선 해양 공학용 기하 모델링 시스템이라고 할 수 있다.[6]

6. 1. 재료

수만 년 전 인류는 갈대를 묶거나 통나무 속을 파내거나 동물 가죽을 씌워 선체를 만들었다. 고대부터 근대까지 선체 재료로는 주로 목재가 사용되었으며, 현대에도 소형 선박이나 취미용 선박에 목재가 쓰인다. 목조선은 용골(키일)을 만들고 늑골(선측 프레임)을 조립한 후 널빤지(플랭크)를 붙여 만든다.근대에는 선박 대형화와 함께 강판이 사용되기 시작했다. 초기에는 리벳 접합을 사용했으나, 20세기 후반 용접 기술이 발전하면서 강판의 강도를 충분히 활용할 수 있게 되었다. 현대의 대형 선박은 대부분 강판제이다. 강철은 연강과 고장력강으로 나뉘는데, 연강은 가공이 용이하고 변형량이 커 피해를 줄일 수 있으며, 고장력강은 가격이 비싸지만 선박의 중심을 낮추기 위해 상부 구조물에 사용된다. 초대형 컨테이너선 등 선체의 주요 부분에도 고장력강이 사용된다.

20세기 후반에는 섬유강화플라스틱(FRP)제 선체도 증가했다. FRP는 부식에 강하고 유지보수가 용이하지만, 미세 균열로 인한 침수, 중량 증가, 강도 저하, 폐선 시 해체 및 처리의 어려움 등의 문제가 있다.[9] FRP는 소형 선박에 주로 사용된다.

알루미늄은 강철보다 가벼워 고속선에 사용되며, 용접으로 접합한다. 시멘트 선박은 철근 콘크리트로 만들어지며, 해상 작업용 부유 구조물이나 바지선으로 건조된다.

페로시멘트 선박은 철망을 보강재로 시멘트 모르타르로 선체가 구성되어 있다.[14]

6. 2. 단동선과 다동선

구조상 하나의 선체만을 갖는 일반적인 선박을 '''단동선'''(單胴船)이라고 하며, 선체를 여러 개 평행하게 연결한 선박을 다동선(多胴船)이라고 한다. 다동선에는 쌍동선(カタマラン)과 삼동선(トリマラン)과 같은 종류가 있다.다동선은 같은 너비의 단동선에 비해 흘수선이 얕더라도 선체 간의 균형이 맞춰져 있다면 선체가 소형이어도 안정적이라는 장점이 있다. 하지만, 너비가 너무 넓어 정박 시 공간(수면)을 너무 많이 차지하고 일반적으로 운동 성능이 떨어진다는 단점이 있다.

세일링 크루저의 쌍동선은 어느 정도의 바람이나 파도까지는 단동선보다 복원력이 크기 때문에 마스트(돛대)가 수직으로 유지되는 경향이 있어 바람을 추력으로 바꾸는 데 손실이 적다. 그러나 일단 바람이나 파도의 힘으로 인한 기울기가 복원점을 넘어 전복되면 마스트와 세일이 수중, 선체 바로 아래로 가라앉은 채로 남아 스스로 일어설 수 없게 된다는 단점이 있다. 일반적인 단동선 세일링 크루저는 전복되더라도 해치만 잘 닫혀 있으면 키일(용골)에 내장된 무게 덕분에 자연스럽게 올바른 상하 방향으로 돌아와 생환할 수 있지만, 쌍동선 세일링 크루저는 일단 전복되면 다시는 스스로 일어설 수 없다. 한때 쌍동선 세일링 크루저가 유행했지만, 대양 항해 중 전복 및 사망 사고가 여러 차례 발생하면서 "쌍동선 세일링 크루저는 근해는 그렇다 치더라도 대양에서 사용하기에는 너무 위험하다"라는 지식이 퍼져 건조가 시들해졌다.

6. 3. 선체선도

3방향에서 본 선형을 3장의 도면으로 나타낸다(색은 설명을 보기 쉽게 하기 위해 붙였다).[11]]]수면 아래 선체의 형태는 선형(船型)이라 불리며, 유체역학적으로 최적의 선형이 요구된다. 선형을 나타내는 도면은 선체선도(Lines)라 불리며, 정면도(Body Plan), 측면도(종횡선도, Sheer Plan), 수선면도(반폭평면도, Half Breadth Plan, Water Line)의 3방향에서 본 그림으로 나타낸다.[10] 정면도에서는 오른쪽에 최대 선폭보다 앞쪽의 형상을 나타내고, 왼쪽에 뒤쪽의 형상을 나타내는 것이 일반적이다. 선체선도는 여러 개로 나뉜 도면이며, 이것을 3차원적으로 확대해도 곡면이 되지 않는다. 3차원적인 곡면으로 만드는 작업은 페어링이라 불리며, 최근에는 컴퓨터상에서 할 수 있게 되었다.[10]

6. 4. 선체 규모

선박의 크기는 톤수로 표시된다. 톤수 표기에는 크게 선체 자체의 무게를 나타내는 것과 선체 내부의 용적을 나타내는 것이 있다.톤(ton)은 술항아리를 의미하며, 톤수로 선박의 크기를 나타내는 것은 15세기 영국에서 술항아리로 상선에 세금을 부과했던 데서 유래한다. 톤수와 과세는 깊은 관계가 있으며, 현대에도 선박에 대한 과세는 선박의 크기를 나타내는 톤수를 기준으로 이루어지기 때문에, 선주에게는 과세 계산에 사용되는 톤수가 가능한 한 작은 것이 경제적이다.

예를 들어, 일본에서는 정부 정책으로 트럭 수송을 육로가 아닌 페리에 의한 해상 교통으로 유도하기 위해, 과세의 기준으로 사용되는 「국내총톤수」의 계산 규칙을 차량 데크를 2층 갖춘 RORO선에서는 특히 작게 하고 있다. 따라서 이러한 일본 국내의 페리선이 해외로 매각되면 총톤수가 두 배나 되는 경우가 있다.

선박의 길이를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다.

- '''전장(LOA, Length Over All)'''

선체의 가장 앞쪽 끝에서 가장 뒤쪽 끝까지의 길이

- '''수선장(LWL, Length Waterline)'''

만재흘수선에서 선체 앞뒤의 길이

- '''등록길이(Registered length)'''

상갑판 아랫면에서 선수재 앞면부터 선미재 뒷면까지의 수평 거리

- '''수직간장(영국식=LPP, 미국식=LBP, Length Between Perpendiculars)'''

만재흘수선에서 선수재 앞끝(전방 수직선)부터 사주 또는 사두재 중심(후방 수직선)까지의 거리. 수직선장이라고도 한다.

선박의 너비를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다.

- '''최대폭(Breadth extreme)''' : 선체에서 가장 폭이 넓은 부분의 길이다.

- '''형폭(Molded breadth)''' : 좌우 외판의 안쪽 사이의 거리 중 최대치, 즉 선체 내부의 최대 폭이다.

- '''등록폭(Registered breadth)''' : 수치적으로는 형폭과 같다. 형폭이 조선 용어인 데 반해, 등록폭은 법률 용어로 사용된다.

형폭과 형심이라는 '형(型)'이 붙는 명칭은 고전적인 조선 방법에서 선골이나 늑골 등의 골재를 조립한 후 외판을 붙였던 시대의 측정 방법의 명칭이라고 할 수 있다.

많은 화물선에서는 화물의 적재능력을 중량 또는 용적으로 나타낸다.

- 중량: 재화중량톤

- 용적: 입방미터

운반하는 대상에 특화된 화물선에서는 각각의 화물을 몇 개 운반할 수 있는지로 선박의 크기를 나타내는 방법도 일반적으로 사용된다.

- 컨테이너선에서는 운반할 수 있는 최대 컨테이너 수를 20피트 ISO 컨테이너 수인 '''TEU'''(Twenty Feet Equivalent Unit)라는 단위로 나타낸다.

- LNG선은 갖춘 탱크의 총 용량을 138,000m3처럼 입방미터로 나타낸다.

- 자동차 전용선에서는 승용차를 몇 대 적재할 수 있는지로 나타낸다.

선박의 규모를 나타낼 때는 화물 등을 싣지 않은 상태의 선체 무게를 나타내는 「경하중량」과 화물, 승객, 식수, 연료 등 모든 적재 가능한 화물의 총중량을 나타내는 「적재중량」이 있다.

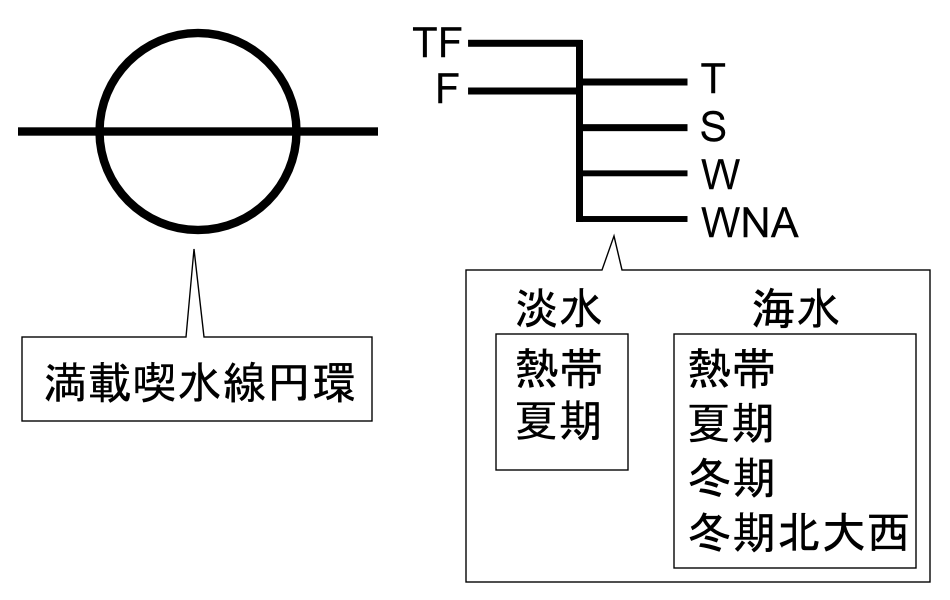

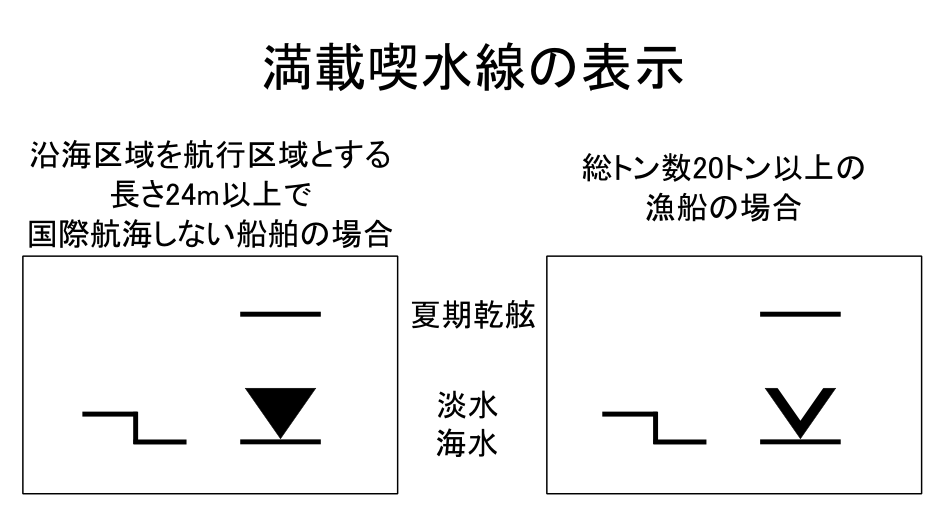

경하중량과 적재중량을 더하면 만재배수량이 된다. 선체 측면의 흘수 부근에는 그 선박의 설계된 만재배수량에서의 흘수 높이가 「만재흘수선 환형」이나 만재흘수선[13]으로 명시되어 있다. 물의 밀도는 수온과 염분 농도에 따라 변하므로, 장소에 따라 여러 종류의 흘수가 기호로 표시되어 있다.

선박의 용적은 총톤수, 순톤수, 책임톤수, 파나마운하톤수, 수에즈운하톤수, 화물용적톤수 등이 있다.

수면에서 선저의 최하단까지의 수직 거리이며, 물의 밀도와 선박의 무게에 따라 변화한다. “吃水”라고도 쓰며, 선각(船脚)이라고도 불린다.

- 형깊이(Molded depth)

수선간장(LPP)의 중앙부에서 현측(舷側)에 있어서 기선, 즉 키일(용골)의 상면에서 상갑판의 하면까지의 수직 거리.

선체 중앙부 현측에 만재흘수선 마크(만재흘수선 표, 프리보드 마크, 건현 표)를 붙이고, 선수 등에 흘수 표시를 붙인다.

6. 4. 1. 적재 능력

많은 화물선에서는 화물의 적재능력을 중량 또는 용적으로 나타낸다.- 중량: 재화중량톤

- 용적: 입방미터

운반하는 대상에 특화된 화물선에서는 각각의 화물을 몇 개 운반할 수 있는지로 선박의 크기를 나타내는 방법도 일반적으로 사용된다.

- 컨테이너선에서는 운반할 수 있는 최대 컨테이너 수를 20피트 ISO 컨테이너 수인 '''TEU'''(Twenty Feet Equivalent Unit)라는 단위로 나타낸다.

- LNG선은 갖춘 탱크의 총 용량을 138,000m3처럼 입방미터로 나타낸다.

- 자동차 전용선에서는 승용차를 몇 대 적재할 수 있는지로 나타낸다.

6. 4. 2. 중량

선박의 규모를 나타낼 때는 화물 등을 싣지 않은 상태의 선체 무게를 나타내는 「경하중량」과 화물, 승객, 식수, 연료 등 모든 적재 가능한 화물의 총중량을 나타내는 「적재중량」이 있다.경하중량과 적재중량을 더하면 만재배수량이 된다. 선체 측면의 흘수 부근에는 그 선박의 설계된 만재배수량에서의 흘수 높이가 「만재흘수선 환형」이나 만재흘수선[13]으로 명시되어 있다. 물의 밀도는 수온과 염분 농도에 따라 변하므로, 장소에 따라 여러 종류의 흘수가 기호로 표시되어 있다.

6. 4. 3. 용적

선박의 용적은 총톤수, 순톤수, 책임톤수, 파나마운하톤수, 수에즈운하톤수, 화물용적톤수 등이 있다.6. 4. 4. 길이

선박의 길이를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다.

- '''전장(LOA, Length Over All)'''

선체의 가장 앞쪽 끝에서 가장 뒤쪽 끝까지의 길이

- '''수선장(LWL, Length Waterline)'''

만재흘수선에서 선체 앞뒤의 길이

- '''등록길이(Registered length)'''

상갑판 아랫면에서 선수재 앞면부터 선미재 뒷면까지의 수평 거리

- '''수직간장(영국식=LPP, 미국식=LBP, Length Between Perpendiculars)'''

만재흘수선에서 선수재 앞끝(전방 수직선)부터 사주 또는 사두재 중심(후방 수직선)까지의 거리. 수직선장이라고도 한다.

6. 4. 5. 폭

선박의 너비를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다.

- '''최대폭(Breadth extreme)''' : 선체에서 가장 폭이 넓은 부분의 길이다.

- '''형폭(Molded breadth)''' : 좌우 외판의 안쪽 사이의 거리 중 최대치, 즉 선체 내부의 최대 폭이다.

- '''등록폭(Registered breadth)''' : 수치적으로는 형폭과 같다. 형폭이 조선 용어인 데 반해, 등록폭은 법률 용어로 사용된다.

형폭과 형심이라는 '형(型)'이 붙는 명칭은 고전적인 조선 방법에서 선골이나 늑골 등의 골재를 조립한 후 외판을 붙였던 시대의 측정 방법의 명칭이라고 할 수 있다.

6. 4. 6. 깊이

수면에서 선저의 최하단까지의 수직 거리이며, 물의 밀도와 선박의 무게에 따라 변화한다. “吃水”라고도 쓰며, 선각(船脚)이라고도 불린다.- 형깊이(Molded depth)

수선간장(LPP)의 중앙부에서 현측(舷側)에 있어서 기선, 즉 키일(용골)의 상면에서 상갑판의 하면까지의 수직 거리.

선체 중앙부 현측에 만재흘수선 마크(만재흘수선 표, 프리보드 마크, 건현 표)를 붙이고, 선수 등에 흘수 표시를 붙인다.

6. 5. 선형 제한

세계 각지를 항해할 때 이용하는 국제 운하, 해협 등의 규모에 따라 선박의 크기가 제한된다. 주요 선형 제한은 다음과 같다.| 명칭 | 전장 | 전폭 | 흘수 | 최대 높이 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 시웨이맥스(Seawaymax) | 226.0m | 24.0m | 7.92m | 35.5m | 세인트로렌스 해로(St. Lawrence Seaway)(북미 오대호)에 대한 제한치 |

| 파나막스(Panamax) | 294.1m | 32.3m | 12.0m | 57.91m | |

| 뉴파나막스(Neopanamax) | 336.0m | 49.0m | 15.2m | 59.91m | 2016년 6월 26일 이후 운용 개시된 신운하만 항해 가능, 포스트파나막스, 네오~, 오버~라고도 표기되지만 파나막스 제한 초과의 의미가 강하다. |

| 수에즈맥스(Suezmax) | 제한 없음 | 77.5m | 20.1m | 68.0m | 갑문(Lock)이 없으므로 전장 제한은 없으며, 전폭, 흘수는 제한 최대치이고 폭, 흘수의 제한치는 비례하여 변함 |

| 말라카맥스(Malaccamax) | 333.0m | 60.0m | 20.5m | 제한 없음 | 해협이므로 높이 제한은 없음 |

| 차이나맥스(Chinamax) | 360.0m | 65.0m | 24.0m | 제한 없음 | 중국의 주요 화물 터미널 항에서 운용할 수 있는 제한 |

6. 6. 선체 형상 계수

선체의 형상은 길쭉한 형태 또는 뚱뚱한 형태 등 다양하게 나타나며, 이러한 차이는 여러 계수들을 사용하여 수치적으로 표현된다. 선체 형상 계수는 선박의 성능과 안정성에 큰 영향을 미치는 중요한 요소이다.[5]

- 상자형 비만계수(Block coefficient, Cb): 배수량 '''V'''을 부피로 하고, 흘수 '''d'''를 높이로 하며, 흘수선폭 '''B'''와 선체 길이 '''L'''로 구성된 직육면체와의 부피 비율을 말한다. 이는 선체가 주어진 길이, 폭, 흘수 내에서 얼마나 많은 공간을 차지하는지를 나타내는 지표이다. 유조선과 같이 만재 형태는 높은 Cb를 가지는 반면, 요트와 같은 가는 형태는 낮은 Cb를 가진다.[4]

:

- 기둥형 비만계수(Prismatic coefficient, Cp): 배수량 '''V'''을 부피로 하고, 최대 횡단면적에 선체 길이 '''L'''을 곱한 직주형과의 부피 비율을 나타낸다. 이는 선체 하부 부피의 분포를 평가하는 데 사용된다. 낮거나 가는 Cp는 가득 찬 중앙 단면과 가는 끝을 나타내고, 높거나 가득 찬 Cp는 끝이 더 가득 찬 보트를 나타낸다. 활주형 선체 및 기타 고속 선체는 더 높은 Cp 경향이 있다. 낮은 프루드 수로 항해하는 효율적인 배수형 선체는 낮은 Cp 경향이 있다.

:

- 중앙횡단면 계수(Midship section coefficient, Cm): 흘수선 이하의 중앙 횡단면의 면적 '''Am'''과 이에 외접하는 직사각형의 면적 '''B''' × '''d'''와의 비율을 나타낸다. 이는 선체의 가장 큰 수중 단면의 비율을 선체의 수중 단면과 같은 전체 너비와 깊이의 직사각형에 대한 비율로 나타낸다. 낮은 Cm은 잘라낸 중앙 단면을 나타내고 높은 Cm은 상자 모양의 단면 형태를 나타낸다.

:

- 수선면적 계수(Waterplane coefficient, Cw): 흘수선으로 둘러싸인 수선 내의 면적 '''Aw'''과 이에 외접하는 직사각형의 면적 '''L''' × '''B'''와의 비율을 나타낸다.[11] 이는 수면 면적의 충만도, 즉 수면 면적과 같은 길이와 너비의 직사각형에 대한 비율을 나타낸다. 낮은 Cw 값은 가는 끝을 나타내고 높은 Cw 값은 더 가득 찬 끝을 나타낸다. 높은 Cw는 조건이 좋지 않은 상태에서 안정성과 조종 성능을 향상시킨다.

:

참고:

7. 선체 구조

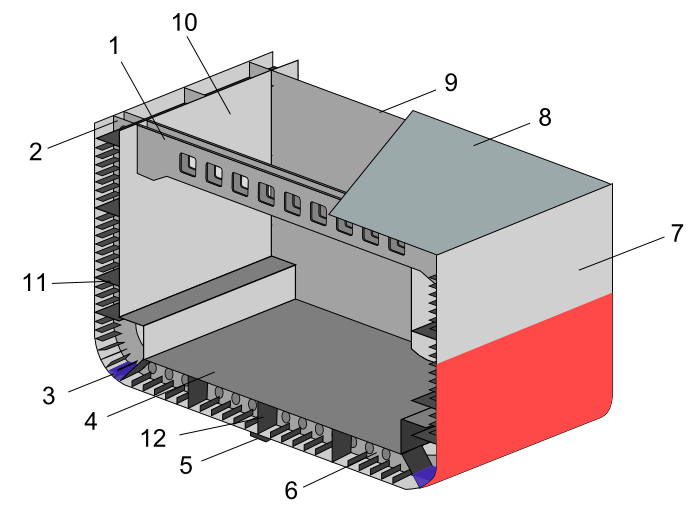

1. 빔(Beam) 2. 늑골(Frame) 3. 빌지(Bilge) 4. 내저판 5. 용골(Keel) 6. 플로어판 7. 외판 8. 갑판 9. 격벽]]

횡식 구조는 예로부터 사용되어 온 방식으로, 늑골(Frame), 빔(Beam) 등이 주요 구조재이며, 중소형 선박에 주로 사용된다. 하지만 대형 선박에서는 굽힘 모멘트에 대한 충분한 종방향 강도를 확보하기 어렵다.[12]

종식 구조는 선수 선미 방향으로 뻗은 다수의 종통재(Longitudinal)로 강도를 확보하는 방식이다. 선체 외판과 내부를 구획하는 종격벽 안쪽에 다수의 종방향 구조 부재가 부착되어 선체를 지지한다. 횡식 구조보다 가볍게 만들 수 있지만, 일반 화물 적재에는 적합하지 않다.[12]

종횡 혼합 방식은 횡식 구조와 종식 구조를 모두 도입한 방식이다.

선체를 지탱하는 강력 부재는 다음과 같다.[13]

- 종강력재: 외판, 갑판, 선저, 거더(Longeron), 용골(Keel)

- 횡강력재: 데크 빔, 프레임, 메인 프레임, 횡격벽

7. 1. 구조재

1. 빔(Beam) 2. 늑골(Frame) 3. 빌지(Bilge) 4. 내저판 5. 용골(Keel) 6. 플로어판 7. 외판 8. 갑판 9. 격벽]]횡식 구조는 예로부터 사용되어 온 방식으로, 늑골(Frame), 빔(Beam) 등이 주요 구조재이며, 중소형 선박에 주로 사용된다. 하지만 대형 선박에서는 굽힘 모멘트에 대한 충분한 종방향 강도를 확보하기 어렵다.[12]

종식 구조는 선수 선미 방향으로 뻗은 다수의 종통재(Longitudinal)로 강도를 확보하는 방식이다. 선체 외판과 내부를 구획하는 종격벽 안쪽에 다수의 종방향 구조 부재가 부착되어 선체를 지지한다. 횡식 구조보다 가볍게 만들 수 있지만, 일반 화물 적재에는 적합하지 않다.[12]

종횡 혼합 방식은 횡식 구조와 종식 구조를 모두 도입한 방식이다.

선체를 지탱하는 강력 부재는 다음과 같다.[13]

- 종강력재: 외판, 갑판, 선저, 거더(Longeron), 용골(Keel)

- 횡강력재: 데크 빔, 프레임, 메인 프레임, 횡격벽

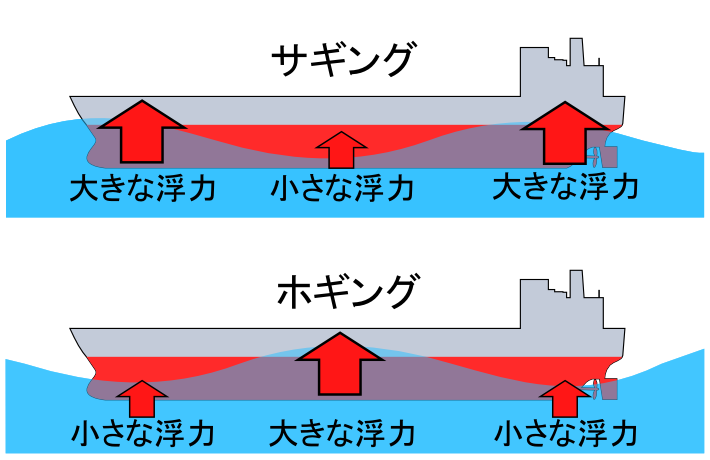

7. 2. 종강도

선체 구조에서 종강도(縦強度)는 매우 중요하다.; 굽힘 모멘트

선박은 큰 파도에 의해 횡방향(縦方向)으로 구부러지는 힘(모멘트)이 작용하기 때문에, 횡방향(縦方向)의 강도가 충분하지 않으면 선체가 두 동강 나는 큰 사고로 이어질 수 있다. 파장이 선박 길이와 같을 때 가장 위험하며, 선수와 선미가 파도 정점에 들리고 선체 중앙이 파도 골에 있는 '''사깅''' 상태와, 반대로 선체 중앙만 들리는 '''호깅''' 상태가 반복된다.

또한, 선수가 파도 골에 꽂힌 채 다음 파도 정점에 덮치는 바우 다이빙 상태는 선수부를 아래쪽으로 구부리는 큰 힘이 작용하여 종강도가 요구된다. 용골이나 다수의 종방향 격벽으로 강도를 확보하지만, 금속 피로, 건조 결함, 부식 등으로 강도를 잃으면 변형이 확대될 수 있다. 설계 및 건조 시 응력 분산에 주의하고, 유지 보수로 부식에 대응한다. 선체 횡방향 단면을 나타낸 "중앙 횡단면도" 검사로 종강도를 확보한다.

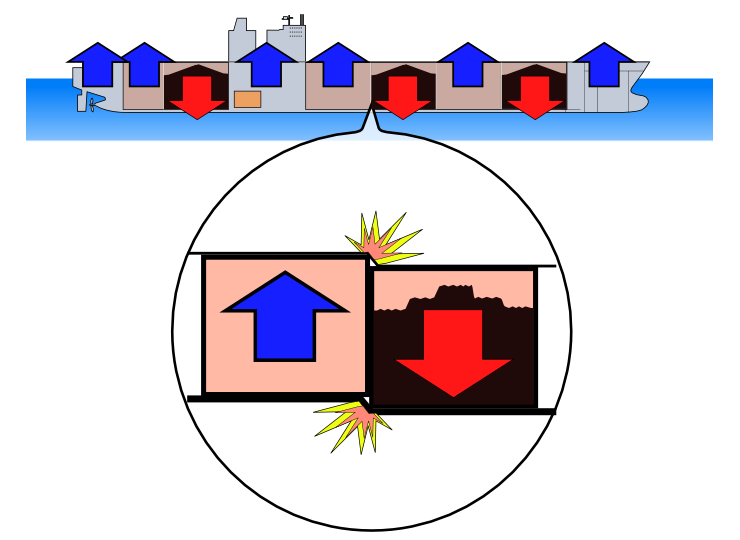

; 전단력(剪断力)

전단력은 물체 면에 평행하게 작용하여 면을 따라 미끄러지듯 끊어지게 하는 힘이다. 화물이 가득 찬 화물창과 빈 화물창 사이에 부력과 화물 무게 등이 작용하여 선체를 끊는 힘이 발생하며, 설계 시 고려해야 한다.

; 국부 하중

파도가 선수나 선저에 부딪히거나, 화물창 내 액체가 선체 흔들림에 따라 내벽을 치는 등 선체 일부에 작용하는 힘이다.

1960년대 후반, 경제적 선형 선박 건조 후 선체 균열이 다수 발생하여 경제성과 안전성 최적화가 신중히 고려된다. 리벳에서 용접으로 변경 초기에는 문제가 발생했지만 해결되었고, 강철도 저온취성(低溫脆性)에 대한 지식 확보 후 안전해졌다.

7. 3. 선체 재료

선체를 구성하는 재료에는 목재, 철선, 강철, 섬유강화플라스틱(FRP), 알루미늄, 시멘트, 페로시멘트가 있다.; 목재

선체 재료로 주로 목재를 사용한 배를 목조선이라고 한다.

고대부터 근대까지 선체 재료로는 주로 목재가 사용되어 왔다. 고대 이집트의 배 선체도, 15~17세기경 대항해시대의 범선 선체도 목제였다. 현대에도 동남아시아, 중국, 한국 등에서 건조되는 소형~중형 선박의 선체 재료는 목재가 주류이다. 유럽과 미국 등에서도 현재에도 세일링 크루저나 모터보트 이용자들 중에는 전통적인 목조선의 질감(멋)을 좋아하는 사람도 상당수 있으며, (취미가이거나 부유층에서) 재료로 목재를 일부러 선택하여 배를 건조시키는 사람들도 있다. 유럽과 미국에서는 현재에도 목재로 세일링 크루저나 낚시배 등을 (DIY 감각으로) 직접 제작하는 것을 취미로 하는 사람들도 있다.

목재로 선체를 만드는 방법은 여러 가지가 있지만, 유럽식 목조선의 경우에는 예를 들어 다음과 같은 순서로 조립하는 방법이 있다.

- 선미에서 선수까지 용골(키일)(인체에 비유하면 척추에 해당하는 부분)을 만든다.

- 용골에 대해 수직 방향으로 뻗어 곡선을 그리며 위쪽으로 뻗는 재목을 짜맞춘다.(선측 프레임 또는 늑골이라고 하며, 인체에 비유하면 늑골에 해당하는 부분의 목재를 조립한다.)

- 선측 프레임의 표면에, 플랭크(plank)라고 불리는, 선수-선미 방향으로 긴 널빤지를 여러 장 붙인다(플랭킹).

상갑판(덱)이 있는 배에서는 다음 작업도 수행한다.

- 갑판을 지탱하는 수평 구조재를 조립한다.(건물의 들보나 지붕 구조물에 해당하는 목재를 조립한다.)

- 갑판의 플랭킹을 수행한다.

; 강철

근대에 들어 선박의 대형화와 함께 선체 재료로 강판도 사용되기 시작했다. 강 자체는 강도가 있지만, 거대한 선체를 건조하려면 강판을 여러 개 이어 붙여야 하며, 20세기 중반까지는 강판끼리의 접합 방법으로 리벳이 사용되었기 때문에, 선체에 거대한 힘이 작용하면 리벳만 끊어져 날아가 버리고(날아가 버리고), 강판끼리의 접합이 없어져 흩어져 버리고, 선체가 부러져 버리거나, 일부 강판이 떨어져 나가 대량의 침수가 발생하는 사고가 일어났다. 예를 들어 거대한 파도에 휘말리거나, 함선이 어뢰 공격 등을 받는 경우에, 리벳 접합이 원인이 되어 순식간에 강판제 선체가 파괴되는 일이 발생했다. 리벳 접합이라는 약점이 해소된 것은 20세기 후반이 되어서이며, 용접 기술이 실용화되어 조선 현장에 보급됨으로써, 마침내 강판의 본래 강도를 충분히 활용한 선체 건조가 가능해졌다. 현대에는 대형 선박(본선이라고도 함)은 거의 모두 강판제이다.

:; 연강

:: 20세기 후반부터 대부분의 대형 선박은 강철의 일종인 연강으로 만들어졌다. 연강은 탄소 함유율이 0.13~0.20%로 강철 중에서는 비교적 함유량이 낮기 때문에, 이름 그대로 부드러워 가공이 용이하고, 좌초나 충돌 등의 외력에 의해서도 파단될 때까지 변형되는 양이 많아 피해 정도를 줄일 수 있다.

:; 고장력강(High-Tensile Steel)

:: 연강에 비해 가격이 비싸지만, 선박의 중심을 낮추기 위해 강도를 유지하면서 가능한 한 무게를 줄여야 하는 상부 구조물에는 예전부터 탄소와 망간을 많이 함유한 고장력강이 사용되어 왔다. 그러나 21세기 초 현재, 초대형 컨테이너선을 비롯하여 선체의 주요 부분에 사용되기 시작했다. 일반적으로 1cm 전후의 두께의 강재가 사용되지만, 초대형 유조선의 경우 주요 부분에 5cm 두께의 강재가 사용된다.

; 섬유강화플라스틱(FRP)

20세기 후반에는 섬유강화플라스틱(FRP)제 선체도 증가했다. 특히 일본에서는 1966년(쇼와 41년)경부터 어선의 FRP화가 추진되었다.[9] 레저보트의 종류도 1970년대에 FRP화가 진행되었다. 그러나 FRP 선박의 보급과 함께 고유의 문제도 드러났다. 하나는 사용 과정에서 FRP의 수지 부분에 미세한 균열이 생기는 경우가 있으며, 그 균열로부터 내부 섬유 부분까지 물(바닷물, 하천의 담수 등)이 침입하여, 섬유 부분이 물을 머금어 팽창하고, 수지 부분의 균열이 더욱 늘어나는 악순환이 일어나, (FRP 선체라도 표면 도장을 확실히 계속 하지 않으면, 미세한 균열로부터 계속해서 물이 침입하여) 섬유가 물을 머금은 탓에 선체의 중량이 늘어나 부력이 줄어들거나, (무거워져) 조종 성능이나 연비가 떨어지거나, 계속 늘어나는 균열에 의해 강도가 상당히 떨어져 예상했던 내구 연수보다 훨씬 짧은 기간에 폐선해야 하는 경우도 있다. 또한, 건조는 용이하지만, 폐선 시 선체의 해체나 처리가 용이하지 않다는 것도 나중에 알게 되었다.

: FRP 선박에 사용되는 섬유강화플라스틱(FRP, Fiber Reinforced Plastics)이 "강철보다 강하다"는 것은 인장강도를 비중으로 나눈 비인장강도만 철보다 우수할 뿐이며, 기타 기계적 강도는 강철이나 내식성 알루미늄 합금이 더 우수하다. 다만, FRP는 부식에 강하기 때문에 유지보수에 드는 수고가 적다는 점에서 금속 재료보다 우수하다. FRP는 유리섬유 등의 매트를 폴리에스터 등의 플라스틱으로 굳혀서 만든다. 배의 형태를 본뜬 나무로 만든 수형(オス型)보다 먼저 FRP로 만든 암형(メス型)을 만들고, 이것을 바탕으로 목표로 하는 FRP 선체를 제작하는 공정이 된다. 폴리에스터 등은 잘 타서 일단 화재가 발생하면 쉽게 진화할 수 없으므로, 화기에는 특히 주의해야 한다. 또한 제작 중에는 화기엄금일 뿐만 아니라, 냄새가 심하여 작업 환경을 가려야 한다.

: 해외에서는 섬유의 F가 아니라 유리섬유의 G를 사용하여 GRP라고 부르기도 한다. 활주정이나 소형 어선, 요트 등 소형 선박에 많이 사용된다.

; 알루미늄

: 강철의 비중은 7.85인데 반해 알루미늄은 2.7로 가볍기 때문에, 녹슬지 않는 장점과 함께 경량화가 요구되는 고속선에 사용된다. 강철과 마찬가지로 용접으로 접합하지만, 얇은 경우 외판이 물결 모양이 되므로 퍼티로 수정해야 할 필요가 있다.

; 시멘트

:

: 시멘트 선박은 철근 콘크리트의 일종인 프리스트레스 콘크리트로 만들어지며, 1920년경에는 악천후에도 충분히 견디고 항해 성능이 뛰어나기 때문에 다수가 제작되었고, 7,200톤급 유조선도 등장했다. 최근에도 해상 작업용 부유 구조물이나 바지선으로 건조되고 있으며, 미국에서는 배수량 68,000톤의 LPG 저장선이 건조되고 있다. 페로시멘트 선박은 철망을 보강재로 시멘트 모르타르로 선체가 구성되어 있다. 화물선부터 어선, 바지선, 작업선, 상륙용 주정, 예선, 요트까지 제작되고 있다.[14]

7. 3. 1. 강철

연강은 탄소 함유량이 0.3% 미만인 탄소강으로, 용접이 쉽고 가공성이 뛰어나 선체 구조재로 널리 사용된다. 하지만 강도가 낮아 더 큰 강도가 필요한 부분에는 적합하지 않다.고장력강은 연강보다 강도가 높은 강철로, 탄소 함유량을 늘리거나 니켈, 크로뮴, 몰리브덴 등의 합금 원소를 첨가하여 제조한다. 고장력강은 강도가 높아 선체 경량화에 유리하며, 주로 높은 응력을 받는 부분에 사용된다. 하지만 연강보다 용접성이 떨어지고 가격이 비싸다는 단점이 있다.

7. 3. 2. FRP

FRP(섬유 강화 플라스틱)는 가볍고 튼튼하며, 녹슬지 않는 장점이 있어 소형 선박에 주로 사용된다. 하지만 열에 약하고, 대량 생산이 어려우며, 재활용이 불가능하다는 단점도 있다.7. 3. 3. 알루미늄

알루미늄은 가볍고 내부식성이 우수하며 가공성이 뛰어나지만, 강도가 낮고 용접이 까다로운 단점이 있다. 이러한 특성으로 인해 알루미늄은 주로 소형 선박이나 고속선 등 경량화가 중요한 선박의 선체 재료로 사용된다. 특히, 어선, 레저용 보트, 쾌속정 등에 많이 사용되며, 알루미늄 합금 형태로 강도를 보완하여 사용하기도 한다.7. 3. 4. 시멘트

시멘트 선박이나 페로시멘트 선박은 콘크리트를 사용하여 만들기 때문에 저렴하고, 제작이 빠르며, 유지보수가 용이하다는 장점이 있다. 그러나 선체 무게가 무거워 운송 효율이 떨어지고, 작은 충격에도 쉽게 파손될 수 있다는 단점이 있다.7. 4. 슬래밍 대책

바우 다이빙과는 반대로 선체 선수부 바닥이 수면에서 튀어나왔다가 순간적으로 수면에 내리쳐지는 '''슬래밍(slamming)'''이라는 현상이 있다. 슬래밍 직후에는 선체 전체가 크게 진동하는 '''휘핑(whipping)'''이라는 현상이 발생하기도 한다.슬래밍으로 인해 선수부가 부러지는 중대 사고가 과거에 발생했다.

이에 대한 대책으로 고속선에는 선수부 바닥을 V자형으로 하여 수면으로부터 받는 충격을 비스듬히 받아 흐르도록 하는 설계가 행해지고 있다.

8. 특수 선박의 선체 설계

1. 광석 전용선 2. 곡물 전용선 3. 풀컨테이너선 4. 순수 자동차 전용선 5. LNG 운반선(모스식) 6. LNG 운반선(자립 각형 탱크식)[15]]]

PCC(Pure car carrier) 또는 PCTC(Pure car & truck carrier)라고도 불리는 순수 자동차 운반선은 선내가 일본의 자동차용 입체 주차장처럼 여러 층으로 나뉘어 있으며, 가능한 한 많은 차량을 탑재할 수 있도록 상부 구조물도 최대한 높고, 선폭과 전후에도 가득 차게 만들어져 각 층의 높이도 낮게 억제되어 있다. 이 상태에서 다른 화물선처럼 두꺼운 갑판을 설치하면 중심이 너무 높아져 순식간에 전복되므로, 갑판은 얇게 만들어져 있으며, 일반 화물선에서는 2~3ton/m2인데 PCC는 150~200kg/m2밖에 되지 않는다.[15]

대형 PCC에서는 9~13층이나 되는 각 층의 높이는 가장 많은 승용차에 맞춰 1.7~2.1m 정도이지만, 트럭이나 버스 등의 탑재 공간으로 일부는 높이가 가동식인 리프터블 데크(Liftable Deck) 또는 호이스터블 데크(Hoistable Deck)라고 불리는 구조로 되어 있으며, 차량의 중량에 맞춰 갑판도 강화되어 있다. 선내에서 차량의 상하 이동은 과거에는 엘리베이터도 사용되었지만, 21세기 초 현재는 선창 내의 슬로프를 자주행으로 오르내리고 있다.[15]

예를 들어 세계 최대 총톤수 2만 톤급 PCC라도 탑재할 수 있는 자동차는 6,000대이며, 만재해도 약 6,000톤만 증가할 뿐이다. 이대로는 스크루가 수면에 너무 가까워지므로, 다른 화물선보다 수면 아래 형태를 가늘게 하여 스크루의 위치를 일부러 깊게 하고 있다.[15]

큰 상부 구조물로 인해 수선 위의 면적이 크기 때문에, 바람의 영향을 강하게 받는다. 자동차 전용 부두 접안 시의 편의성과 안전성을 고려하여 큰 키를 갖추고 있으며, 대형 PCC는 바우 스러스터를 탑재하고 있다. 대형 PCC는 상부 선체가 거의 직사각형의 강철제 구조물로 되어 있는 반면, 21세기 이후 특히 대형 PCC에서는 바람의 영향을 가능한 한 피하기 위해 선박의 전후가 둥글게 곡선이나 곡면으로 구성된 선박이 나타나고 있다.[15]

자주행에 의한 하역 시의 배기가스와 탑재 차량의 가솔린 탱크에서의 약간의 증발에 의한 화재 위험을 고려하여 강력한 환기 장치가 갖춰져 있다. 차량 갑판은 수밀 격벽으로 세분화할 수 없기 때문에, 비교적 작은 손상에 의한 침수라도 침몰에 이르기 쉽다. 과거에는 파랑에 의해 램프웨이가 파손되어 그로 인한 침수로 인해 매우 짧은 시간에 침몰한 선박이 많이 있었지만, 현재의 신조선에는 내부에 방수문을 설치하는 등의 대책이 시행되고 있다.[15]

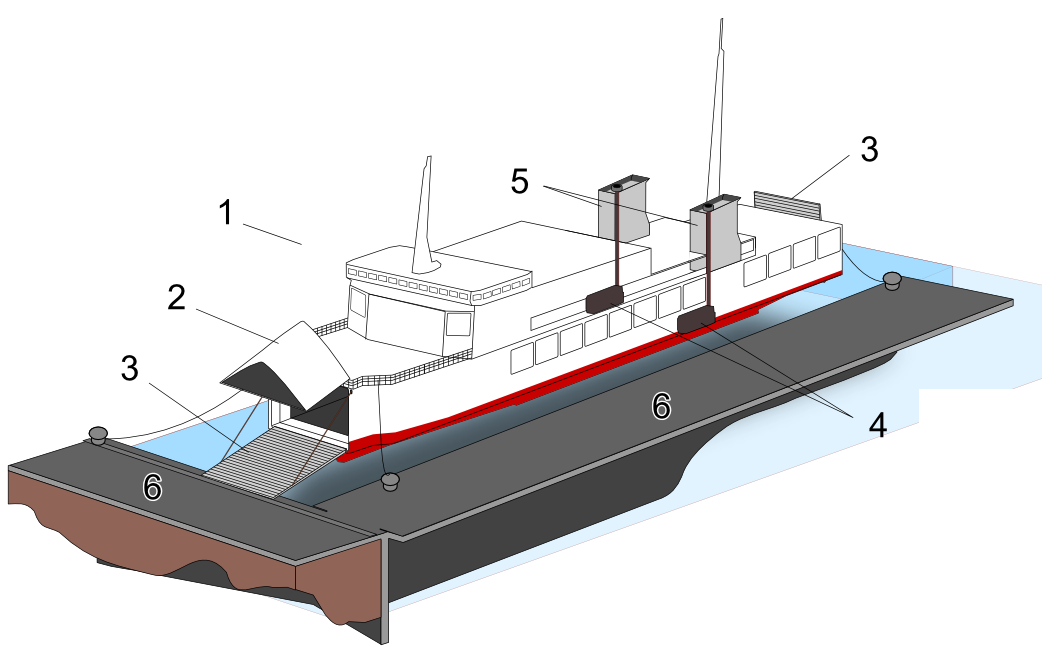

; 페리

1. 페리 본체 2. 바우 바이저 3. 선수와 선미의 램프 4. 2개로 나뉜 엔진 5. 병렬 2개 굴뚝 6. L자형 부두

도와 같은 소형으로 비교적 잔잔한 내해 등을 항해하는 페리는, 파도의 침입을 고려할 필요가 없기 때문에, 선체 측면에 개구부가 많이 열려 있다.

카페리의 가장 특징적인 다른 선박과의 구조적 차이는, 선체 내부에 1층에서 3층 정도의 넓은 차량 갑판을 가지고 있으며, 큰 램프웨이(사로)를 갖추고 있다는 점이다. 운반되는 차량은 선박의 전후부 또는 좌현에 1~3개 정도 설치된 램프웨이를 자주행하여 차량 갑판 내에 탑재된다.

이러한 구조는 순수 자동차 운반선(PCC)도 비슷한 상황이지만, 모두 선체의 喫水선 근처에 큰 램프웨이에 의한 문을 가지고 있으며, 악천후 상황에서 만약 문이 파손되면 이 개구부를 통해 파랑이 대량으로 유입되어 넓고 평평해야 하기 때문에 여유 있게 수밀 구획을 설치할 수 없는 선내에 많은 양의 물이 유입될 위험이 있다. 따라서 중대형 카페리에서 선수 램프웨이를 가진 것은 파랑이 직접 램프웨이에 부딪혀 파손되는 것을 방지하기 위해 바우 바이저(Bow visor)라고 불리는 장치가 선수부에 설치된 선박이 많다. 선수 램프웨이를 가진 경우라도 소형으로 항로가 짧은 것은 바우 바이저를 갖추지 않고 악천후 시에는 운휴로 대응하는 선박도 있다.

많은 카페리는 선수와 선미 또는 선수 근처와 선미 근처의 좌현 쪽에 램프웨이를 갖춤으로써, 차량 갑판 내에서 자동차의 전후 방향을 전환하는 시간과 수고가 드는 방법을 피하고, 차량용 입구와 출구를 모두 갖춤으로써 차량 갑판 내에서는 일방 통행으로 할 수 있도록 하고 있다. 또한, 소형으로 항로 길이가 매우 짧은 노선의 선박에서는 램프웨이를 선수와 선미 양쪽에 갖출 뿐만 아니라, 스크루 프로펠러와 키를 선박의 전후에 갖추고, 또한 조선용 브리지를 2곳에 갖춤으로써 접안 시 선박의 전환이 필요 없도록 하는 선박도 있으며, 이러한 선박은 「양두 카페리」라고 불린다.[16]

대형 카페리는 상부 구조물이 크루즈 여객선만큼 큰 선박도 있으며, 그러한 선박은 사이드 스러스터를 갖춤으로써 강풍에 휩쓸리는 것을 방지할 필요가 있다.

; 탱커(유조선)

; LNG선

; 화물선 일반

화물선의 선창 해치는 대부분 레일을 따라 좌우 어느 한쪽으로 또는 중앙에서 좌우 2개로 나뉘어 전동 모터로 개폐되도록 되어 있다.

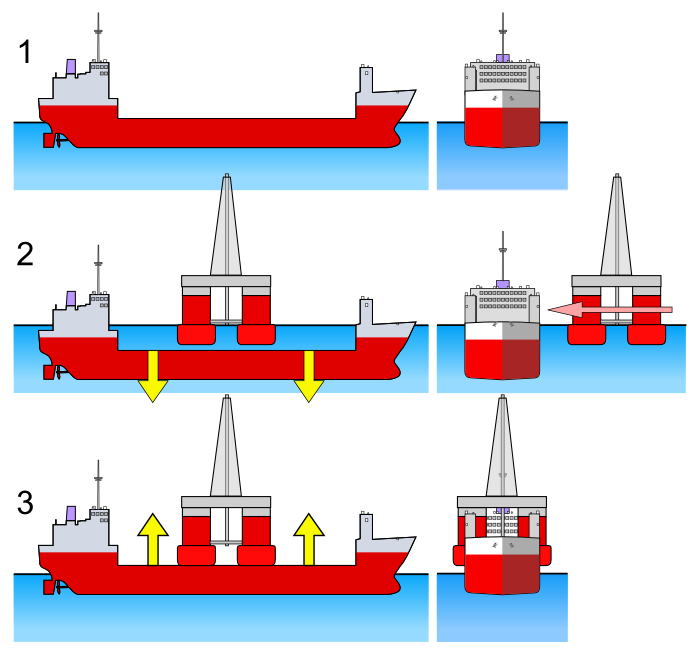

; FOFO선

1. 선체 중앙의 건현이 낮다 2. 상갑판을 수면 아래로 가라앉혀 중량물을 띄워 탑재 위치로 이동시킨다. 3. 선박을 다시 띄워 운반한다.

FOFO선(Float on Float off Ship)은 중량물이 탑재되기 때문에 특히 고강도 선체가 요구된다. 선박을 수면 아래로 가라앉히기 위한 큰 배수 탱크를 갖추는 점에서도 특수하며, 평평하고 낮은 중앙 갑판을 갖추고 있다.

; 쇄빙선

8. 1. 순수 자동차 운반선 (PCC)

1. 광석 전용선 2. 곡물 전용선 3. 풀컨테이너선 4. 순수 자동차 전용선 5. LNG 운반선(모스식) 6. LNG 운반선(자립 각형 탱크식)[15]]]PCC(Pure car carrier) 또는 PCTC(Pure car & truck carrier)라고도 불리는 순수 자동차 운반선은 선내가 여러 층으로 나뉘어 있어 가능한 한 많은 차량을 탑재할 수 있도록 설계되어 있다.[15] 상부 구조물은 높고, 선폭과 전후에도 가득 차게 만들어져 각 층의 높이는 낮게 억제되어 있다. 갑판은 얇게 만들어져 일반 화물선의 갑판보다 훨씬 가볍다. (약 150~200kg/m2)[15]

대형 PCC는 9~13층으로 구성되며, 각 층의 높이는 승용차에 맞춰 1.7~2.1m 정도이다.[15] 트럭이나 버스 등의 탑재 공간은 리프터블 데크(Liftable Deck) 또는 호이스터블 데크(Hoistable Deck)라는 가동식 구조로 되어 있다.[15] 선내에서 차량의 상하 이동은 슬로프를 통해 이루어진다.[15]

세계 최대 총톤수 2만 톤급 PCC는 약 6,000대의 자동차를 탑재할 수 있다.[15] 만재 시 스크루가 수면에 너무 가까워지므로, 수면 아래 형태를 가늘게 하여 스크루의 위치를 깊게 한다.[15]

큰 상부 구조물 때문에 바람의 영향을 강하게 받는다. 이를 위해 큰 키를 갖추고 있으며, 대형 PCC는 바우 스러스터를 탑재하고 있다.[15] 최근 대형 PCC는 바람의 영향을 줄이기 위해 선박의 전후가 둥글게 곡선이나 곡면으로 구성된 선박이 나타나고 있다.[15]

자주행에 의한 하역 시 배기가스와 가솔린 탱크에서의 증발에 의한 화재 위험을 고려하여 강력한 환기 장치가 갖춰져 있다.[15] 차량 갑판은 수밀 격벽으로 세분화할 수 없어 침수 시 침몰 위험이 크다. 과거에는 램프웨이 파손으로 인한 침몰 사고가 많았지만, 현재 신조선에는 방수문 설치 등의 대책이 시행되고 있다.[15]

8. 2. 페리

카페리는 다른 선박과 구별되는 구조적 특징을 갖는다. 선체 내부에 1~3층 규모의 넓은 차량 갑판을 갖추고 있으며, 크기가 큰 램프웨이(사로)를 통해 차량이 자주식으로 선박에 탑재된다.[16] 차량은 선박의 전후방 또는 좌현에 설치된 1~3개의 램프웨이를 통해 차량 갑판으로 들어간다.[16]이러한 구조는 순수 자동차 운반선(PCC)과 유사하지만, 카페리는 흘수선 부근에 큰 램프웨이용 문이 있어 악천후 시 문이 파손되면 대량의 해수가 유입될 위험이 있다. 따라서 중대형 카페리는 선수부에 바우 바이저(Bow visor)를 설치하여 선수 램프웨이가 파도에 직접 부딪혀 파손되는 것을 방지한다.[16] 소형 카페리나 짧은 항로를 운항하는 카페리는 바우 바이저 없이 악천후 시 운항을 중단하는 방식으로 대응하기도 한다.

많은 카페리는 선수와 선미, 또는 선수 근처와 선미 근처의 좌현 쪽에 램프웨이를 설치하여 차량 갑판 내에서 차량의 방향 전환 없이 일방통행으로 하역 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 설계되었다.[16] 특히 항로가 매우 짧은 소형 선박의 경우, 선수와 선미 양쪽에 램프웨이, 스크루 프로펠러, 키를 설치하고, 2곳의 조선용 브리지를 갖춰 접안 시 선박 자체를 회전할 필요가 없도록 하는 "양두 카페리"도 있다.[16]

대형 카페리는 크루즈 여객선만큼 큰 상부 구조물을 갖추기도 하며, 이러한 선박은 강풍에 의한 영향을 줄이기 위해 사이드 스러스터를 장착하기도 한다.[16]

8. 3. 유조선

1989년 엑손 발데즈호 원유 유출 사고 이후, 유조선은 이중선체 구조를 의무적으로 갖추도록 변경되었다. 이러한 변화는 선박의 안전성을 높이고, 기름 유출 사고의 위험을 줄이는 데 기여했다.8. 4. LNG선

LNG선은 액화천연가스(LNG)를 운반하는 특수 선박으로, LNG 운반선에서 다루는 것처럼 극저온의 액화 가스를 안전하게 보관하고 운송하기 위한 특별한 탱크 구조를 갖추고 있다.[15]8. 5. 화물선

화물선의 선창 해치는 대부분 레일을 따라 좌우 어느 한쪽으로 또는 중앙에서 좌우 2개로 나뉘어 전동 모터로 개폐되도록 되어 있다.[15]8. 6. FOFO선

FOFO선(Float on Float off Ship)은 중량물을 탑재하기 때문에 특히 고강도 선체가 요구된다.[15] 선박을 수면 아래로 가라앉히기 위한 큰 배수 탱크를 갖추고 있으며, 평평하고 낮은 중앙 갑판을 갖춘 점이 특징이다.[15]8. 7. 쇄빙선

쇄빙선은 얼음을 깨면서 항해할 수 있도록 특별히 설계된 선박이다. 쇄빙선 항목에서 쇄빙선의 특징과 작동 원리에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.9. 선체 설계 중요 사항

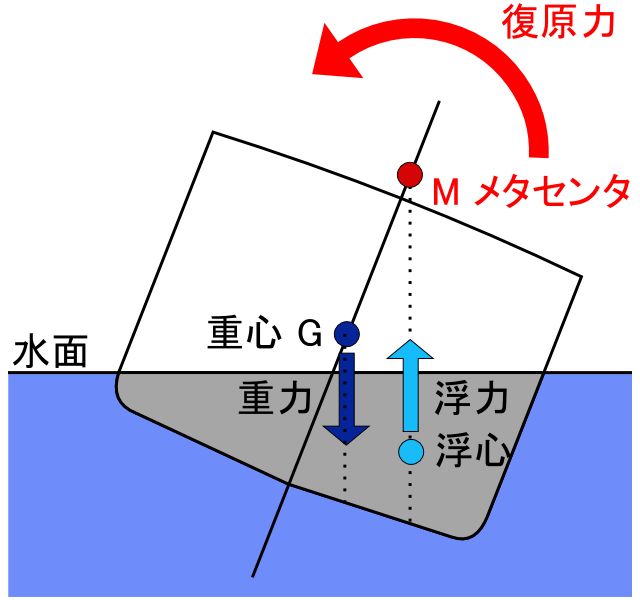

9. 1. 복원성

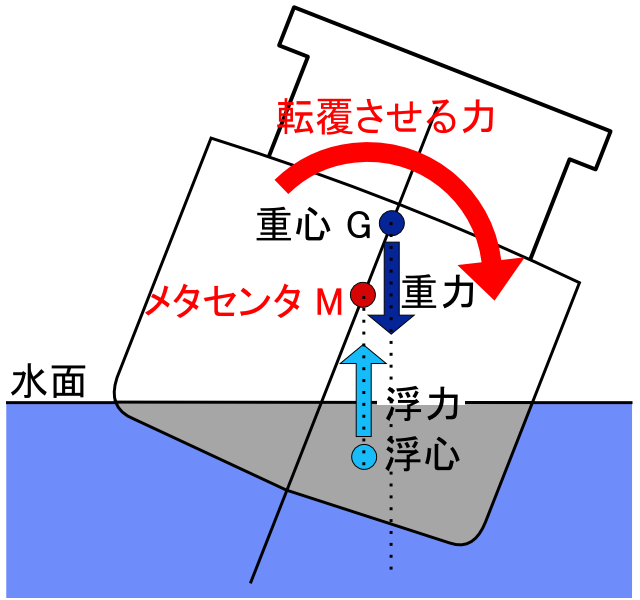

단동선(單胴船) 설계 시 가장 중요한 요소 중 하나는 복원성(Stability)이다. 복원성이란, 비록 선체가 일단 기울어지더라도 전복되지 않고 정상 위치로 복귀할 수 있는 성능을 말한다.

선체의 무게중심(搭載物を含めた船体重心の位置)이 부력중심보다 낮은 위치에 있음으로써 복원성이 확보된다. 큰 돛을 갖춘 요트의 경우, 선저(船底)의 가장 아랫부분에 무거운 추(錘) 역할을 하는 키일(keel)을 가지고 있기 때문에 횡풍(橫風)을 받아 기울어져도 곧바로 원래대로 돌아올 수 있는데, 이는 무게중심이 부력중심에 비해 충분히 낮기 때문이다.

요트와 같이 특수한 선형(船型)을 하지 않는 경우, 선체의 길이를 너비에 비해 지나치게 길게 만들면 쉽게 전복되어 침수되기 전에 복원하는 것이 어려워지므로, 길쭉한 선형에는 한계가 있다.

9. 2. 복원력 곡선

설계된 선체가 복원하는 힘은 복원력 곡선으로 나타낸다. 복원력 곡선은 선체의 복원력 팔(GZ)을 세로축에, 경사각을 가로축에 나타내어 각 경사 각도별 복원력 팔의 길이를 보여주며, 선체의 복원력과 전복 위험도를 파악할 수 있도록 한다.

복원력 곡선 그래프의 면적은 배수량당 동복원력을 나타내며, 선박을 전복시키려면 복원력 팔(GZ)이 양의 값을 가지는 면적만큼의 에너지(동복원력)가 파랑 등에서 선체에 가해져야 한다.

9. 3. 자유수 영향

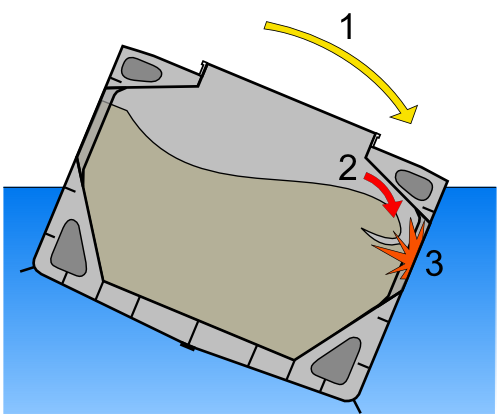

침수 시 등 선체 내에 유동성이 있는 물이 있으면 선체의 기울기에 따라 물이 낮은 곳으로 이동하기 때문에 복원성을 더욱 잃게 되어 전복될 가능성이 증가한다. 이러한 현상을 복원성에 대한 "자유수 영향"이라고 한다. 유조선에서의 슬로싱도 롤링을 증폭시킬 수 있어 위험하므로, 유조 내부는 여러 개로 구획되어 있다.9. 4. 화물 붕괴 위험성

화물선 등에서는 적재물이 선박의 흔들림이나 기울어짐에 따라 한쪽으로 쏠리면 설계 시 의도하지 않은 형태로 중심이 치우치기 때문에, 적재물의 고정은 복원성을 확보하는 데 중요하다. 특히 곡물이나 분체 등 유사 유동성을 가진 화물은 선창 내에서 자유로운 움직임을 허용하면 선박이 파랑 등으로 기울어졌을 때 갑자기 유동성을 띠어 화물 붕괴를 일으키고, 복원성에 대한 「자유수 영향」과 유사한 효과로 인해 선박의 안정성을 현저히 손상시키는 경우가 있다.

# 선체가 기울어짐

# 선창 내부의 화물이 무너짐

# 무너짐으로 인해 한쪽 측벽에 힘이 가해지고, 그 후 선체가 기울기를 회복하더라도 한쪽으로 치우친 화물로 인해 중심이 항상 한쪽으로 치우쳐 그 후의 선체 기울기를 가중시킨다.

전용 운반선에서는 설계 단계부터 선창 상부의 모서리를 미리 삼각형 벽면으로 구성하여 화물 붕괴의 영향을 적게 받도록 하고 있지만, 그 또한 8~10할 정도의 적재 시에만 효과가 있다. 모든 선창에 반씩 고르게 적재하는 것은 가능하면 피하고, 만재와 공허를 번갈아 배치하는 방법을 취하는 것이 일반적이다. 이에 따라 안전과 함께, 적하 및 그 후의 청소 수고가 다소 줄어들지만, 선체에 전단력이 가해진다.

9. 5. 수밀 구획

21세기 현재, 새로 건조되는 모든 대형 선박에서는 선체 내부가 선저에서 상갑판까지 이르는 수밀 격벽에 의해 여러 개의 수밀 구획으로 나뉘어져 있어, 침수 시에도 침수 범위를 제한함으로써 큰 부력 손실 없이 안전을 확보하고 있다. 또한, 선저는 「이중저」(Double Bottom) 구조로 되어 있어, 만약 좌초 등으로 침수가 시작되더라도 침몰하지 않을 만큼 필요한 부력을 유지하고, 설령 여러 수밀 구획이 침수되는 심각한 사고가 발생하더라도 최대한 긴 대피 시간을 확보할 수 있도록 고려되어 있다.대형 유조선의 경우, 철강선 보급 초기에는 이중저 구조가 채택되었으나, 한때 단저(Single Bottom) 구조로 변경되었던 시기가 있었다. 이는 대형 유조선이 다른 선박에 비해 구획이 여러 개로 나뉘어져 있고, 기름은 물보다 가벼워 기름으로 채워진 유조에 구멍이 뚫리더라도 조금씩만 새어나온다는 점, 그리고 이중저로 하여 유조 부근에 공간을 두면 석유나 원유에서 발생한 가스가 이중저 내부에 고여 위험하다는 점 때문이었다. 그러나 1989년 엑손 발데즈호가 알래스카 해안에서 일으킨 원유 유출 사고 이후, 환경 보호를 위해 선저와 측벽을 이중으로 하는 이중선체 구조(Double Hull)가 해양오염방지협약(MARPOL 협약) 개정에 따라 1992년 이후 의무화되었다.

9. 6. 진동 대책

선체에 진동이 발생하면 금속 피로로 인한 안전성 저하 및 거주성 악화를 초래하므로, 선체 가진력은 최대한 억제해야 한다.선체 가진력은 프로펠러 유도 가진력과 기관 유도 가진력으로 구성된다.

프로펠러 유도 가진력 중 서피스 포스(Surface force)는 프로펠러 날개면에 기인하는 진동으로, 프로펠러 날개의 압력파가 선체 표면에 전달됨으로써 발생하며, 캐비테이션에 의해 증대된다. 이는 프로펠러 날개를 선체 표면이나 키에서 멀리 떨어뜨리거나, 캐비테이션을 억제함으로써 저감할 수 있다. 또 다른 하나는 베어링 포스 앤드 모멘트(Bearing force and moment)로, 선미 수류가 불균일해짐으로써 발생한다. 이는 선미부 수류의 움직임이 프로펠러 날개, 프로펠러 축에서 프로펠러 축 베어링 등을 거쳐 선체로 전달되는 진동이다. 선미부의 형상을 정돈하여 후류를 부드럽게 하는 동시에, 프로펠러 개수 × 프로펠러 회전수의 정수배로 나타내는 날개 주파수(Blade frequency)를 선체의 고유 진동수와 최대한 멀리 떨어뜨리는 설계가 요구된다.

기관 유도 가진력은 디젤 엔진과 같은 레시프로 엔진의 실린더별 피스톤 운동에 의해 발생한다. 실린더 수와 엔진 회전수의 관계로부터 가진 주파수를 구할 수 있다. 여객선에서는 엔진을 고무 등의 완충재로 지지함으로써 진동이 선체로 전달되는 것을 방지하는 장치가 사용되고 있다.

10. 기타

항공기에서도 화물 반입/반출, 승무원 및 승객의 승하차를 왼쪽(port side)으로 하는 관례가 계승되고 있다. 소형 항공기는 왼쪽에만 문을 설치하는 경우가 많고, 대형 항공기는 비상구를 포함하여 좌우 양쪽에 문이 있지만, 기본적으로 왼쪽 문만 사용한다. 탑승교도 일반적으로 기체 왼쪽에만 연결된다.

국제우주정거장에서는 기간 구조인 트러스의 명칭으로 "S1", "P1" 등이 붙는데, 이것은 우현(starboard side), 좌현(port side)에서 유래한다. 또한 "Z1 트러스"는 "천정"(zenith)에서 유래한다.

참조

[1]

간행물

World's Oldest Planked Boats

http://www.archaeolo[...]

Archaeological Institute of America

2001-05

[2]

서적

Zeilen: Van beginner tot gevorderde

[3]

웹사이트

The Equipment Rules of Sailing for 2021–2024

https://www.sailing.[...]

World Sailing (UK) Ltd.

2022-10-14

[4]

웹사이트

International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

http://www.admiralty[...]

Admiralty and Maritime Law Guide

1969-06-23

[5]

서적

Basic Ship Theory

Longman

1976

[6]

웹사이트

Geometric Modeling of the Hull Form

http://www.mar.ist.u[...]

2018-03-29

[7]

웹사이트

hull

https://www.lexico.c[...]

[8]

문서

水上オートバイを含む船底がV字型の小型艇は、スキーや二輪車のコーナリングと同様に船体を内傾させて旋回する

[9]

논문

こんなところに複合材料:歴史編―II.FRP漁船の開発史

日本複合材料学会

2003

[10]

서적

図解雑学 船のしくみ

ナツメ社

2006-05-10

[11]

서적

日本の戦艦 上

グランプリ出版

2001-04-20

[12]

서적

Illustrations of Hull Structures

成山堂書店

2006-11-28

[13]

서적

船舶知識のABC

成山堂書店

[14]

서적

セメント船を造ろう

パワー社

2001-09-25

[15]

서적

造船技術の進展

成山堂書店

2007-10-08

[16]

서적

内航客船とカーフェリー

成山堂書店

2008-07-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com