세설신어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

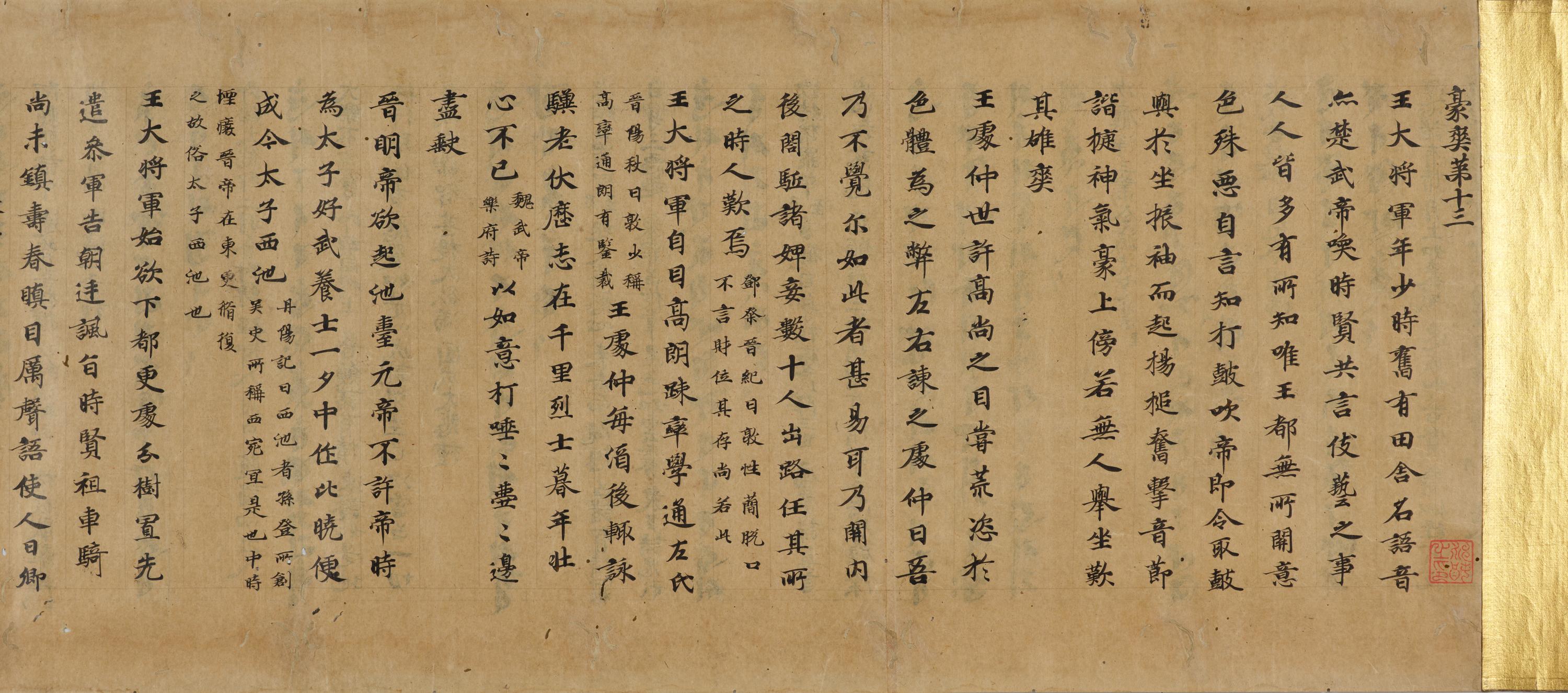

《세설신어》는 2~4세기 중국의 문인, 음악가, 화가 등 약 600명에 대한 일화와 인물 묘사를 담은 책이다. 36개의 편목으로 구성되어 있으며, 각 편목은 인물의 성격과 행적에 따라 분류된다. 이 책은 역사적 자료이자 구어체의 기록으로, 문어체와 구어체의 혼합은 이후 중국 문학에 영향을 미쳤다. 《세설신어》는 한국에도 전래되어 《세설신어보》를 비롯한 다양한 판본이 간행되었으며, 조선 시대에 널리 읽혔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남북조 시대의 문학 - 송서

송서는 유송의 역사를 기록한 역사서로, 심약에 의해 100권으로 완성되었으며 유송 시대의 정치, 경제, 사회, 문화를 포괄적으로 다루고 주변국인 고구려, 백제, 왜국 등에 대한 기록도 포함되어 있어 동아시아 국제 관계 연구에 중요한 사료로 평가받는다. - 남북조 시대의 문학 - 손자산경

손자산경은 3세기에서 5세기 사이 남북조시대에 저술된 고대 중국의 수학서로, 도량형 단위, 산가지 사용법, 분수의 사칙연산, 제곱근 계산법, 정수론적 문제들을 다루며 중국인의 나머지 정리와 꿩과 토끼 문제가 수록되어 수학사적으로 중요한 가치를 지닌다. - 5세기 책 - 불가타

불가타는 히에로니무스가 그리스어와 히브리어 원전을 참고하여 옛 라틴어 성경을 수정 및 번역하고, 이후 여러 학자들의 개정을 거쳐 트렌트 공의회에서 가톨릭 교회의 공식 성경으로 인정받았으며, 서구 기독교와 여러 언어에 큰 영향을 미친 라틴어 성경이다. - 5세기 책 - 송시

송시는 셉투아진타에 수록된 구약, 외경/제2경전, 신약성경의 찬가를 포괄하는 개념이며, 초기 기독교 시대부터 존재했다. - 한문소설 - 요재지이

요재지이는 포송령이 지은 문어체 단편 소설집으로, 당나라 전기 소설의 영향을 받아 민간 설화를 바탕으로 여우, 신선, 정령 등 초자연적인 존재에 대한 기이한 이야기들을 담고 있다. - 한문소설 - 열미초당필기

《열미초당필기》는 청나라 시대 기윤이 쓴 필기체 소설로, 초자연적인 이야기 1244편을 담아 관리의 부정부패와 인간의 탐욕을 비판하고 하층민의 삶을 묘사한다.

| 세설신어 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 저자 | 유의경 |

| 쓰여진 시기 | 남북조 시대 |

| 내용 | |

| 언어 | 중국어 |

| 장르 | 일화집, 문학 |

2. 내용 구성

이 책은 한나라와 조위–진 시대(2~4세기)에 살았던 약 600명의 문인, 음악가, 화가들에 대한 약 1,130개의 역사적 일화와 인물 묘사를 담고 있다. 예를 들어 19장에는 뛰어난 여성에 대한 32개의 이야기가 수록되어 있다. 따라서 이 책은 전기적 자료이자 구어체의 기록이기도 하다. 책의 원본 텍스트는 8권의 ''권'' (卷 "두루마리")으로 나뉘었지만, 현재 판본은 일반적으로 10권으로 구성되어 있다.

《세설신어》는 아래와 같은 36개의 편목으로 구성되어 있다. 각 편목은 인물의 성격 및 행적에 따라 나누어져 있다.

- 제1 덕행(德行) - 덕이 높은 인물의 이야기

- 제2 언어(言語) - 외교적 변설에 뛰어난 인물의 이야기

- 제3 정사(政事) - 뛰어난 통치 능력을 가진 인물의 이야기

- 제4 문학(文學) - 학문에 뛰어난 인물의 이야기

- 제5 방정(方正) - 자신의 믿는 의를 관철한 인물의 이야기

- 제6 아량(雅量) - 도량이 넓은 인물의 이야기

- 제7 식감(識鑑) - 지식, 판단력에 뛰어난 인물의 이야기

- 제8 상예(賞譽) - 엄정하고 공평하게 사람을 칭찬한 인물평

- 제9 품조(品藻) - 품격과 재능이 넘치는 인물의 이야기

- 제10 규잠(規箴) - 인물의 좋고 나쁨을 판단하는 데 뛰어난 인물의 이야기

- 제11 첩오(捷悟) - 문제에 대한 대응력에 뛰어난 인물의 이야기

- 제12 숙혜(夙惠) - 어른 못지 않은 교양을 가진 아이의 이야기

- 제13 호상(豪爽) - 호쾌하고 시원한 성격을 가진 인물의 이야기

- 제14 용지(容止) - 미남의 이야기

- 제15 자신(自新) - 과거의 과오를 스스로의 힘으로 바로잡은 인물의 이야기

- 제16 기선(企羨) - 목표로 하는 인물에 가까워지려고 노력하여 그렇게 된 인물의 이야기

- 제17 상서(傷逝) - 죽은 자를 마음속으로 그리워한 인물의 이야기

- 제18 서일(栖逸) - 세속을 떠나 산야로 내려간 인물의 이야기

- 제19 현원(賢媛)

- 제20 술해(術解) - 점술, 의술, 마술 등에 뛰어난 인물의 이야기

- 제21 교예(巧藝) - 예술에 능한 인물의 이야기

- 제22 총례(寵禮) - 재능 등을 인정받아 총애를 받은 인물의 이야기

- 제23 임탄(任誕) - 세속에 얽매이지 않는 사람들의 이야기

- 제24 간오(簡傲) - 교만하고 거만한 성질을 가진 인물의 이야기

- 제25 배조(排調) - 다른 사람을 말로 이기거나 곤경에 빠뜨리는 이야기

- 제26 경저(輕詆) - 다른 사람을 경멸하고 비방하는 행위를 한 인물의 이야기

- 제27 가휼(假譎) - 다른 사람을 능숙하게 속인 이야기

- 제28 출면(黜免) - 좌천이나 면직에 관한 이야기

- 제29 검색(儉嗇) - 구두쇠의 이야기

- 제30 태치(汰侈) - 사치에 관한 이야기

- 제31 분견(忿狷) - 성미가 급한 인물의 이야기

- 제32 참험(讒險) - 악설로 다른 사람을 함정에 빠뜨린 인물의 이야기

- 제33 우회(尤悔) - 같은 잘못을 반복해서 저지른 인물의 이야기

- 제34 비루(紕漏)

- 제35 혹닉(惑溺) - 여성에게 미혹되어 빠진 인물의 이야기

- 제36 구극(仇隙) - 원수를 원망한 인물의 이야기

2. 1. 주요 편목

《세설신어》는 덕행(德行), 언어(言語), 정사(政事), 문학(文學), 방정(方正), 아량(雅量), 식감(識鑑), 상예(賞譽), 품조(品藻), 규잠(規箴), 첩오(捷悟), 숙혜(夙惠), 호상(豪爽), 용지(容止), 자신(自新), 기선(企羨), 상서(傷逝), 서일(栖逸), 현원(賢媛), 술해(術解), 교예(巧藝), 총례(寵禮), 임탄(任誕), 간오(簡傲), 배조(排調), 경저(輕詆), 가휼(假譎), 출면(黜免), 검색(儉嗇), 태치(汰侈), 분견(忿狷), 참험(讒險), 우회(尤悔), 비루(紕漏), 혹닉(惑溺), 구극(仇隙)의 36편목으로 구성되어 있다. 각 편목은 인물의 성격 및 행적에 따라 나누어져 있다.덕행편(德行篇)은 덕이 높은 인물의 이야기를, 언어편(言語篇)은 외교적 변설에 뛰어난 인물의 이야기를, 정사편(政事篇)은 뛰어난 통치 능력을 가진 인물의 이야기를, 문학편(文學篇)은 학문에 뛰어난 인물의 이야기를 담고 있다. 방정편(方正篇)은 자신의 믿는 의를 관철한 인물, 아량편(雅量篇)은 도량이 넓은 인물, 식감편(識鑑篇)은 지식, 판단력에 뛰어난 인물, 상예편(賞譽篇)은 엄정하고 공평하게 사람을 칭찬한 인물평, 품조편(品藻篇)은 품격과 재능이 넘치는 인물, 규침편(規箴篇)은 인물의 좋고 나쁨을 판단하는 데 뛰어난 인물에 대한 이야기이다.

첩오편(捷悟篇)은 문제에 대한 대응력에 뛰어난 인물, 숙혜편(夙惠篇)은 어른 못지 않은 교양을 가진 아이, 호상편(豪爽篇)은 호쾌하고 시원한 성격을 가진 인물, 용지편(容止篇)은 미남, 자신편(自新篇)은 과거의 과오를 스스로의 힘으로 바로잡은 인물, 기선편(企羨篇)은 목표로 하는 인물에 가까워지려고 노력하여 그렇게 된 인물, 상서편(傷逝篇)은 죽은 자를 마음속으로 그리워한 인물, 서일편(栖逸篇)은 세속을 떠나 산야로 내려간 인물에 대한 이야기를 담고 있다.

술해편(術解篇)은 점술, 의술, 마술 등에 뛰어난 인물, 교예편(巧藝篇)은 예술에 능한 인물, 총례편(寵禮篇)은 재능 등을 인정받아 총애를 받은 인물, 임탄편(任誕篇)은 세속에 얽매이지 않는 사람들, 간오편(簡傲篇)은 교만하고 거만한 성질을 가진 인물, 배조편(排調篇)은 다른 사람을 말로 이기거나 곤경에 빠뜨리는 이야기, 경저편(輕詆篇)은 다른 사람을 경멸하고 비방하는 행위를 한 인물, 가휼편(假譎篇)은 다른 사람을 능숙하게 속인 이야기, 출면편(黜免篇)은 좌천이나 면직에 관한 이야기, 검색편(儉嗇篇)은 구두쇠, 태치편(汰侈篇)은 사치에 관한 이야기를 담고 있다.

분견편(忿狷篇)은 성미가 급한 인물, 참험편(讒險篇)은 악설로 다른 사람을 함정에 빠뜨린 인물, 우회편(尤悔篇)은 같은 잘못을 반복해서 저지른 인물, 혹닉편(惑溺篇)은 여성에게 미혹되어 빠진 인물, 구극편(仇隙篇)은 원수를 원망한 인물의 이야기를 담고 있으며, 현원(賢媛)과 비루(紕漏) 편목도 있다.

3. 성립 배경

4. 문학적 특징 및 가치

대부분의 일화와 등장인물은 다른 자료에서도 확인되지만, 전통적인 중국 서지학자들은 《세설신어》를 역사로 분류하지 않고 소설/“소설(小说)”로 분류했는데, 이 용어는 나중에 소설을 지칭하는 데 사용되었다. 이 책이 이십사사의 역사적 관례를 따르지 않은 점과 구어체를 사용한 점을 그 이유로 꼽는 경우가 있다. 문어체와 구어체의 혼합은 이후 비공식 중국 문학의 전통을 형성하는 계기가 되었다. 20세기 중국 소설가 루쉰은 이 책의 미적 가치를 높이 평가했다.

5. 주석 및 판본

양나라 유준(劉峻)[15]이 400여 종의 서적을 인용하여 주를 달았으며, 인용한 대부분의 서적이 없어지고 주석을 통해 전해지기 때문에 중요한 가치를 지닌다.

- 메카타 마코토 역주, "세설신어 신석한문대계" 메이지 서원(전 3권, 1975-78년). 완역의 원문, 독음.

- "세설신어 신서한문대계 21" (나가오 나오시게 편, 메이지 서원, 2003년). 발췌 번역, 신서판.

- 다케다 아키라 역저, "세설신어 중국고전소설선 3" 메이지 서원. 선역판, 원문, 독음, 현대어 번역, 해설 (2006년)

- 모리 미키사부로 역주, "세설신어 중국고전문학대계 9" 헤이본샤. 완역, 현대어 번역만 (복간 1994년)

- 이노미 나리코 역주, "세설신어" 헤이본샤 도요 문고(전 5권, 2013-14년)

- 구판 "세설신어 감상 중국의 고전 14" (카도카와 쇼텐, 1988년). 발췌 번역

당나라 (618–907) 시대의 수기본 잔편이 현존한다.

목판 인쇄로는 다음 판본들이 전해진다.

- 동분(董弅) 판본: 1138년 (남송(南宋) 소흥(紹興) 8년)에 간행되었으며, 원본은 일본에 보관되어 있다.

- 육유 판본: 1188년 (남송 순희(淳熙) 15년)에 간행되었다.

- 후난성 판본: 1189년 (순희(淳熙) 16년)에 간행되었다.

5. 1. 주석

양나라 유준(劉峻)[15]이 400여 종의 서적을 인용하여 주를 달았으며, 인용한 대부분의 서적이 없어지고 주석을 통해 전해지기 때문에 중요한 가치를 지닌다.- 메카타 마코토 역주, "세설신어 신석한문대계" 메이지 서원(전 3권, 1975-78년). 완역의 원문, 독음.

- "세설신어 신서한문대계 21" (나가오 나오시게 편, 메이지 서원, 2003년). 발췌 번역, 신서판.

- 다케다 아키라 역저, "세설신어 중국고전소설선 3" 메이지 서원. 선역판, 원문, 독음, 현대어 번역, 해설 (2006년)

- 모리 미키사부로 역주, "세설신어 중국고전문학대계 9" 헤이본샤. 완역, 현대어 번역만 (복간 1994년)

- 이노미 나리코 역주, "세설신어" 헤이본샤 도요 문고(전 5권, 2013-14년)

- 구판 "세설신어 감상 중국의 고전 14" (카도카와 쇼텐, 1988년). 발췌 번역

5. 2. 현존 판본 (Extant versions)

당나라 (618–907) 시대의 수기본 잔편이 현존한다.목판 인쇄로는 다음 판본들이 전해진다.

6. 속서 및 영향

하양준이 1550년에 간행한 하씨어림은 양한에서 송원대까지 1500년 정도를 다루므로 세설신어에 없는 내용들이 다양하며, 세설신어와 겹치는 내용은 수록하지 않았다.

왕세정이 1556년에 간행한 세설신어보는 세설신어에서 80%, 하씨어림에서 30% 정도를 모아 세설신어의 체제에 맞게 재편집한 것이다. 총 1424조의 고사중에 세설신어쪽이 849조, 하씨어림쪽이 575조이다. 하씨어림보다는 세설신어를 문인들이 더 선호했었기 때문에 세설신어의 확장판에 가까운 세설신어보는 명대에 크게 유행했다.

세설신어를 모방해서 만들어진 후대의 세설체 문학이 있다. 이 책들은 세설신어의 문체와 제목, 체계 등을 명백하게 모방한 것들이지만 세설신어에는 못미친다는 평가를 받고있다. 하지만 세설신어와 다른 시대, 다른 내용을 다루고 있으므로 고유의 가치를 가진다.

대부분의 일화와 등장인물은 다른 자료에서도 확인되지만, 전통적인 중국 서지학자들은 《세설신어》를 역사로 분류하지 않고 소설/“소설(小说)”로 분류했는데, 이 용어는 나중에 소설을 지칭하는 데 사용되었다. 일부에서는 이 책이 이십사사의 역사적 관례를 따르지 않은 점과 구어체를 사용한 점을 그 이유로 꼽는다. 문어체와 구어체의 혼합은 이후 비공식 중국 문학의 전통을 형성하는 계기가 되었다. 20세기 중국 소설가 루쉰은 이 책의 미적 가치를 높이 평가했다.

『세설신어』는 매우 널리 읽혔고, 그 아류작도 많이 등장했지만, 명대 중국에서 편찬된 『세설신어보』가 에도 시대의 일본에 소개되어, 일본식 각본도 출판되었다. 진정의 『세설선본』 등, 그 연구도 활발히 이루어졌다.

6. 1. 속서(續書)

하양준이 1550년에 간행한 하씨어림은 양한에서 송원대까지 1500년 정도를 다루므로 세설신어에 없는 내용들이 다양하며, 세설신어와 겹치는 내용은 수록하지 않았다.왕세정이 1556년에 간행한 세설신어보는 세설신어에서 80%, 하씨어림에서 30% 정도를 모아 세설신어의 체제에 맞게 재편집한 것이다. 총 1424조의 고사중에 세설신어쪽이 849조, 하씨어림쪽이 575조이다. 하씨어림보다는 세설신어를 문인들이 더 선호했었기 때문에 세설신어의 확장판에 가까운 세설신어보는 명대에 크게 유행했다.

세설신어를 모방해서 만들어진 후대의 세설체 문학이 있다. 이 책들은 세설신어의 문체와 제목, 체계 등을 명백하게 모방한 것들이지만 세설신어에는 못미친다는 평가를 받고있다. 하지만 세설신어와 다른 시대, 다른 내용을 다루고 있으므로 고유의 가치를 가진다.

- 양: 심약의 《속설(俗說)》, 은운의 《소설(小說)》 등.

- 북제: 양개송의 《담수(淡藪)》 등.

- 당: 유숙의 《대당신어(大唐新語)》, 이후의 《남북사속세설(南北史續世說)》, 왕방경의 《속세설신서(續世說新書)》 등.

- 송: 공평중의 《속세설》, 왕당의 《당어림(唐語林)》 등.

- 명: 하양준의 《하씨어림(何氏語林)》, 이소문의 《명세설신어(明世說新語)》, 정중기의 《청언(淸言)》, 풍몽룡의 《고금담개(古今譚槪)》, 초횡의 옥당총어, 조유의 아세설, 조신의 설화록, 왕세정의 세설신어보 등.

- 청: 양유추의 《옥검존문(玉劍尊聞)》, 오숙공의 《명어림(明語林)》, 장무공의 《한세설(漢世說)》, 이청의 《여세설(女世說)》, 왕탁의 《금세설(今世說)》, 왕완의 《설령(說鈴)》, 이연시의 남오구화록 등.

- 역종기의 《신세설(新世說)》 등.

이 책들 중 일부는 1996년 동방출판중심에서 역대세설정화역주 시리즈로 역주 및 선역되었다.

6. 2. 모방작

하양준이 1550년에 간행한 《하씨어림(何氏語林)》은 양한에서 송원대까지 1500년 정도를 다루므로 《세설신어》에 없는 내용들이 다양하며, 겹치는 내용은 수록하지 않았다. 왕세정이 1556년에 간행한 《세설신어보》는 《세설신어》에서 80%, 《하씨어림》에서 30% 정도를 모아 《세설신어》의 체제에 맞게 재편집한 것이다. 총 1424조의 고사중에 《세설신어》쪽이 849조, 《하씨어림》쪽이 575조이다. 《하씨어림》보다는 《세설신어》를 문인들이 더 선호했었기 때문에 《세설신어》의 확장판에 가까운 《세설신어보》는 명대에 크게 유행했다.《세설신어》를 모방해서 만들어진 후대의 세설체 문학이 있다. 이 책들은 《세설신어》의 문체와 제목, 체계 등을 명백하게 모방한 것들이지만 《세설신어》에는 못미친다는 평가를 받고있다. 하지만 《세설신어》와 다른 시대, 다른 내용을 다루고 있으므로 고유의 가치를 가진다.

- 송: 우통지(虞通之)의 《투기(妬記)》 등.

- 양: 심약의 《속설(俗說)》, 은운의 《소설(小說)》 등.

- 북제: 양개송(陽玠松)의 《담수(淡藪)》 등.

- 당: 유숙의 《대당신어(大唐新語)》, 이후의 《남북사속세설(南北史續世說)》, 왕방경의 《속세설신서(續世說新書)》 등.

- 송: 공평중의 《속세설》, 왕당의 《당어림(唐語林)》 등.

- 명: 하양준의 《하씨어림》, 이소문의 《명세설신어(明世說新語)》, 정중기의 《청언(淸言)》, 풍몽룡의 《고금담개(古今譚槪)》, 초횡의 옥당총어, 조유의 아세설, 조신의 설화록, 왕세정의 《세설신어보》 등.

- 청: 양유추의 《옥검존문(玉劍尊聞)》, 오숙공의 《명어림(明語林)》, 장무공의 《한세설(漢世說)》, 이청의 《여세설(女世說)》, 왕탁의 《금세설(今世說)》, 왕완의 《설령(說鈴)》, 이연시의 남오구화록 등.

- 역종기의 《신세설(新世說)》 등.

이 책들 중 일부는 1996년 동방출판중심에서 역대세설정화역주 시리즈로 역주 및 선역되었다.

7. 한국으로의 전래와 영향

《세설신어보》가 국내에 들어온 경로는 명 사신인 주지번을 통해서로 추정되는데, 그것이 1606년이므로 중국에서 간행 후 50년 만에 들어온 것이다. 이후 중국 판본이 다양하게 들어왔을 뿐 아니라 숙종대에 새로 주조한 금속활자인 현종실록자로 간행되었다. 국내 간행 최고본은 1708년이다.

《세설신어보》가 방대한 분량이고 짧은 내용의 집합이므로 이후 등장인물의 성씨로 재배치한 《세설신어성휘운본》도 나왔다. 이는 《세설신어》가 국내에서 얼마나 열독되었는지를 보여준다.

참조

[1]

문서

While the name of this work is sometimes shortened to ''Shiyu'', it is not to be confused with ''Wei Jin Shiyu'' (魏晋世語), another work whose name is sometimes shortened to ''Shiyu'' as well.

[2]

서적

Song Shu

[3]

서적

Chinese History: A New Manual

Harvard University Asia Center, Harvard-Yenching Institute Monograph Series

2013-03

[4]

웹사이트

NJ Museum

http://www.njmuseum.[...]

2014-10-09

[5]

문서

Shitong

[6]

서적

A New Account of Tales of the World (Shih-Shuo Hsin-Yü)

Center for Chinese Studies, University of Michigan, Michigan Monographs in Chinese Studies

2002

[7]

웹사이트

中国哲学书电子化计划

http://ctext.org/shi[...]

[8]

서적

中国古典文学大系 42 閲微草堂筆記(抄) 子不語(抄) 他

平凡社

[9]

문서

有名な「断腸の思い」の故事の出典。

[10]

문서

극히 일부지만 남북조시대 송나라의 인물이 나오기도 한다.

[11]

문서

두 성어는 모두 〈덕행(德行)〉편에서 유래되었다.

[12]

문서

〈배조(排調)〉편에서 유래되었다.

[13]

문서

〈언어(言語)〉편에서 유래되었다.

[14]

문서

〈용지(容止)〉편에서 유래되었다.

[15]

문서

유효표(劉孝標)로도 알려져 있는데, 효표(孝標)는 자(字)이다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com