아시아린상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

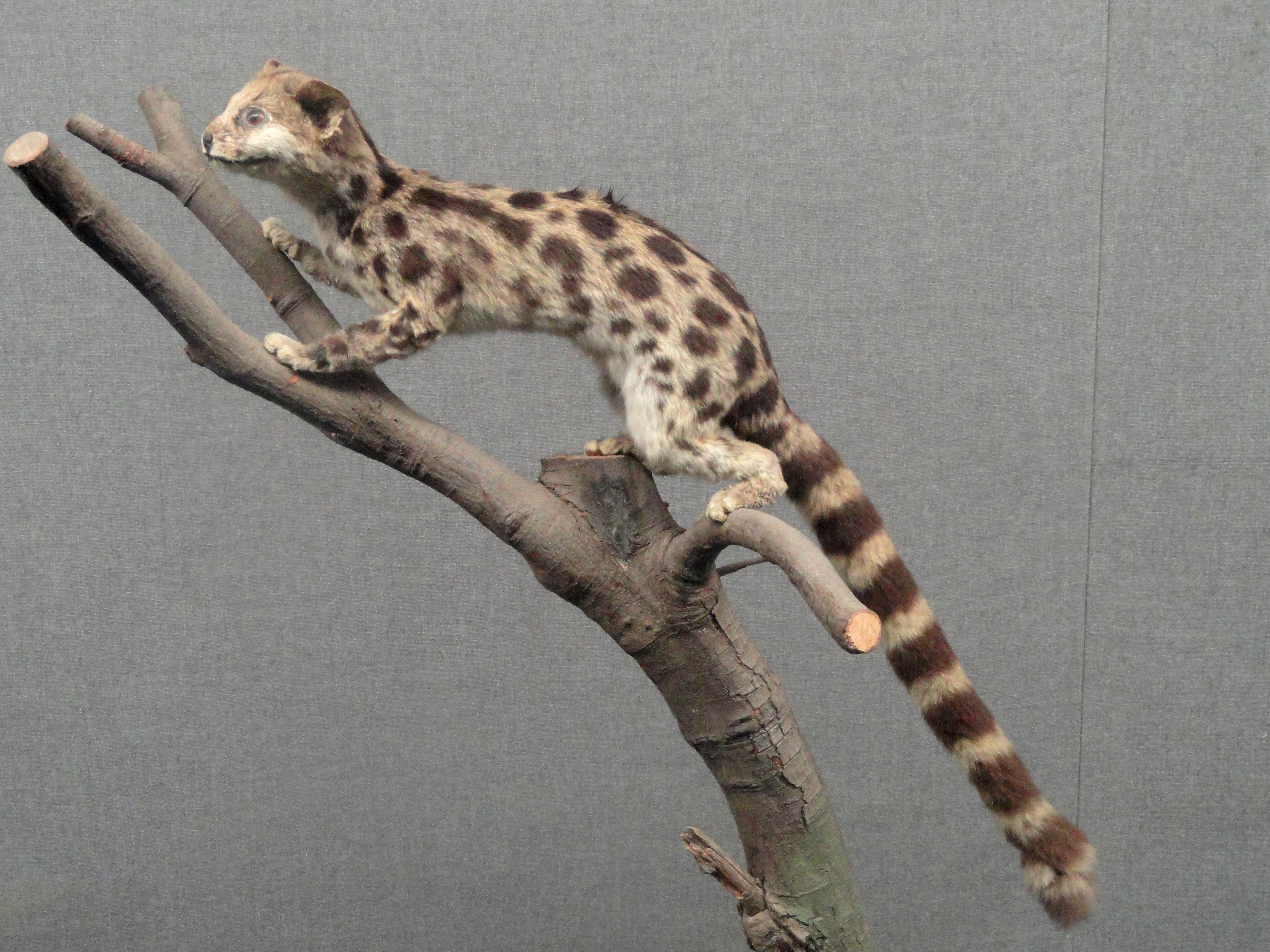

아시아린상은 식육목 고양이아목에 속하는 동물로, 과거에는 사향고양이과로 분류되었으나, 분자계통학적 분석 결과 고양이과의 자매군으로 밝혀졌다. 몸 옆면에 띠 모양의 반점과 꼬리의 가로 줄무늬가 있는 독특한 털색을 가지며, 2종(줄무늬린상, 점박이린상)이 존재한다. 수목성 야행성 동물로 알려져 있으며, '린상'이라는 이름은 자바섬에서 유래되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아시아린상과 - 줄무늬린상

줄무늬린상은 동남아시아 상록수림에 서식하며 야행성 육식 동물로 작은 척추동물을 먹고, 고양이과에 속하는 시벳의 일종이다. - 아시아린상과 - 점박이린상

점박이린상은 동남아시아에 서식하는 줄무늬린상과 유사한 외형의 야행성 포유류로, 독특한 반점과 줄무늬 패턴을 지니며, 서식지 파괴로 멸종 위기에 처할 수 있다는 우려가 있다. - 1822년 기재된 포유류 - 붉은캥거루

붉은캥거루는 캥거루과에 속하는 유대류로, 수컷은 붉은 갈색, 암컷은 푸른 회색 털을 가지며 호주 건조 지역에 서식하며 초본을 먹고 딩고와 맹금류에게 포식되며, 개체 수가 많아 상업적으로 이용된다. - 1822년 기재된 포유류 - 동부베통

동부베통은 캥거루목 쥐캥거루과에 속하며, 과거에는 별개 종이었던 태즈메이니아베통과 대륙동부베통을 포함하는 두 아종으로 나뉘고, 한때 오스트레일리아 본토에 서식했던 대륙동부베통은 멸종되었으나 태즈메이니아베통은 생존하여 캔버라 지역에 재도입되었으며, 유칼립투스 숲과 초원에서 송로버섯을 주식으로 하는 야행성 동물이다. - 아시아의 포유류 - 다람쥐

다람쥐는 등 쪽에 줄무늬가 있는 다람쥐속 설치류로, 홀로 생활하며 겨울잠을 자고 씨앗, 견과류, 곤충 등을 먹으며 맹금류 등의 먹이가 되고, 특히 한반도 서식 다람쥐는 새로운 종으로 분류될 가능성이 있으며, 유럽에서는 침입 외래종으로 지정되기도 하고 라임병을 옮길 수 있어 주의가 필요한 동물이다. - 아시아의 포유류 - 아시아코끼리

아시아코끼리는 코끼리과에 속하는 종으로 아프리카코끼리보다 작고 귀가 작으며 코 끝에 돌기가 있고, 인도아대륙과 동남아시아에 분포하며 서식지 파괴 등으로 멸종 위기에 처해 보호 노력이 필요하다.

| 아시아린상 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Prionodon |

| 명명자 | Horsfield, 1822 |

| 최초 명명 | Prionodon gracilis |

| 속 | 식육목 |

| 아목 | 고양이아목 |

| 과 | Prionodontidae |

| 권위자 | Gray, 1864 |

| 하위 분류 | |

| 종 | 줄무늬린상 (Prionodon linsang) 점박이린상 (Prionodon pardicolor) |

2. 분류의 역사

1822년 토머스 호스필드는 자와섬에서 발견한 린상을 기반으로 아시아린상속(''Prionodon'')을 처음 기술하면서, 사향고양이속(''Viverra'')과 고양이속(''Felis'')의 유사성을 들어 프리오노돈과(Prionodontidae)로 분류했다.[15] 1864년 존 에드워드 그레이는 아시아린상속과 아프리카린상속(''Poiana'')을 포함하는 프리오노돈아과(Prionodontinae)를 제안했다.[16] 레지날드 이네스 포콕은 처음에는 그레이의 분류를 따랐으나, 아프리카린상의 사향샘 유무를 근거로 제넷고양이의 특수 형태로 간주하고, 아시아린상속과의 유사성은 적응의 결과로 추정했다.[17]

사향고양이아과 13종, 아시아사향고양이속과 흰코사향고양이속, 줄무늬사향고양이아과 대표 3종을 포함한 식육목 29종의 DNA 분석 결과, 아프리카린상속과 제넷고양이속이 자매군이라는 포콕의 가설이 입증되었다.[18] 고양이과의 자매군으로 프리오노돈속을 두어야 한다는 학계의 지지가 커졌으며, 프리오노돈과의 단형속으로 배속시키자는 안도 제의되었다.[18]

이전에는 사향고양이과에 분류되었고, 사향고양이아과에 포함시키거나, 발톱을 완전히 집어넣을 수 있고 냄새샘이 없다는 점 등으로 인해 오비린상아과(Prionodontinae)를 구성한다는 설도 있었다.[10] 2003년 TTR의 인트론과 미토콘드리아 DNA의 사이토크롬 b의 최우법을 사용한 분자계통 분석에서 본 속이 사향고양이과가 아닌 고양이과의 자매군이라는 분석 결과가 나왔다.[11]

2. 1. 사향고양이과와의 관계 (형태학적 분류)

1822년, 토머스 호스필드는 자와섬에서 발견한 린상을 기반으로 아시아린상속(''Prionodon'')을 처음 기술하면서, 사향고양이속(''Viverra'')과 고양이속(''Felis'')의 유사성을 들어 프리오노돈과(Prionodontidae)로 분류했다.[15][5] 1864년, 존 에드워드 그레이는 아시아린상속(''Prionodon'')과 아프리카린상속(''Poiana'')을 포함하는 프리오노돈아과(Prionodontinae)를 제안했다.[16][6] 레지날드 이네스 포콕은 처음에는 그레이의 분류를 따랐으나, 아프리카린상의 사향샘 유무를 근거로 제넷속(Genetta)의 특수 형태로 간주하고, 아시아린상속과의 유사성은 적응의 결과로 추정했다.[17][2]2. 2. 고양이과와의 관계 (분자계통학적 분류)

2003년에 발표된 TTR 유전자의 인트론과 미토콘드리아 DNA의 사이토크롬 b를 이용한 최우법 분자계통 분석 결과, 아시아린상속은 사향고양이과가 아닌 고양이과의 자매군이라는 결과가 나왔다.[11] DNA 분석을 통해 아시아린상이 단형 속인 아시아린상과에 속해야 한다는 주장이 제기되었다.[8] 고양이과와 아시아린상 사이에는 특수한 융합된 천추뼈의 존재와 같은 형태적 공유 파생 형질이 존재한다.[7]3. 계통 분류

| {{분지군 |

2003년 TTR의 인트론과 미토콘드리아 DNA의 사이토크롬 b를 이용한 최우법 분자계통 분석 결과, 아시아린상속(Prionodon)은 고양이과의 자매군으로 밝혀졌다.[11] 과거에는 사향고양이과 또는 사향고양이아과로 분류되었으나,[10] 발톱을 완전히 집어넣을 수 있고 냄새샘이 없다는 특징 때문에 아시아린상아과(Prionodontinae)로 따로 분류하기도 했다.[10] 고양이과와 아시아린상속 사이에는 융합된 천추뼈 존재와 같은 물리적 공유 파생 형질이 발견된다.[7]

4. 특징

아시아린상의 털색 패턴은 독특하며, 몸 옆면에 넓은 띠로 합쳐지는 큰 반점으로 구성되어 있고 꼬리에는 가로 줄무늬가 있다.[2] 크기는 작으며 머리와 몸길이가 36.6cm~42.5cm이고 꼬리 길이는 30.5cm~40.6cm이다.[2] 꼬리는 머리와 몸통 길이와 거의 같으며 뒷발보다 약 5~6배 길다.[2] 머리는 길쭉하고 주둥이는 좁으며 위쪽으로 고르게 볼록한 비경, 넓은 비공간 중격, 얕은 비하부, 좁고 홈이 파인 인중을 가지고 있으며, 홈은 콧구멍의 아래쪽 가장자리까지만 뻗어 있다.[2] 섬세한 두개골은 길고 낮으며 좁고, 잘 정의된 후두골과 강한 능선이 있지만 완전한 시상 능선은 없다.[2] 이빨 또한 더 고도로 특화되어 있으며 고양이과(Felidae)의 이빨과 유사하지만 더 원시적이다.[2] 치아 공식은 3.1.4.13.1.4.2이다.[2] 절치는 굽은 선이 아닌 가로선을 형성한다.[2] 위쪽의 첫 번째 3개와 아래쪽의 4개 어금니는 압축되고 날카로우며 높고 날카로운 중간 치첨과 앞뒤에 작은 보조 치첨이 있다.[2] 위쪽 분육치는 앞쪽에 작은 내부 로브가 있고, 주요 압축된 높은 첨점 앞쪽에 작은 치첨이 있으며, 압축된 칼날 모양의 후방 치첨이 있다.[2] 위쪽 어금니는 삼각형이며 가로로 놓여 있고 위쪽 분육치보다 훨씬 작으며 길이가 넓어서 위쪽 분육치는 고양이과와 마찬가지로 위쪽 뺨 이빨의 뒤쪽 끝에 가깝다.[2]

체형은 가늘고 길다.[10] 몸통과 꼬리는 짧은 털로 덮여 있다.[10] 몸통과 꼬리에는 뚜렷한 반점이 있다.[10]

귓바퀴는 짧고 둥글다.[10] 치열은 앞니 위아래 6개씩, 송곳니 위아래 2개씩, 어금니 위아래 8개씩, 큰 어금니 위턱 2개, 아래턱 4개로 총 38개이다.[10] 속명 ''Prionodon''은 "톱니 모양의 이빨"이라는 뜻이다.[10] 사지는 짧다.[10] 발톱은 숨길 수 있다.[10] 발바닥은 털로 덮여 있다.[10] 취선이 없다.[10]

5. 하위 분류

6. 생태

7. 인간과의 관계

참조

[1]

문서

[2]

서적

The Fauna of British India, including Ceylon and Burma

Taylor and Francis

[3]

문서

[4]

논문

Evolution and systematics of the feliform Carnivora

[5]

간행물

Illustration of Felis gracilis

http://archive.org/s[...]

Kingsbury, Parbury and Allen, London

[6]

간행물

A revision of the genera and species of viverrine animals (Viverridae), founded on the collection in the British Museum

https://archive.org/[...]

[7]

서적

Handbook of the Mammals of the World – Volume 1

Lynx Ediciones

[8]

간행물

Exhaustive sample set among Viverridae reveals the sister-group of felids: the linsangs as a case of extreme morphological convergence within Feliformia

http://rspb.royalsoc[...]

[9]

서적

Order Carnivora

http://www.departmen[...]

Johns Hopkins University Press

[10]

서적

ジャコウネコ科の分類

東京動物園協会

[11]

간행물

Exhaustive sample set among Viverridae reveals the sister-group of felids: the linsangs as a case of extreme morphological convergence within Feliformia

https://doi.org/10.1[...]

[12]

문서

[13]

서적

The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. – Volume 1

http://www.archive.o[...]

Taylor and Francis, London

[14]

논문

Evolution and systematics of the feliform Carnivora.

[15]

간행물

Illustration of Felis gracilis

http://archive.org/s[...]

Kingsbury, Parbury and Allen, London

[16]

간행물

A revision of the genera and species of viverrine animals (Viverridae), founded on the collection in the British Museum

http://archive.org/s[...]

[17]

서적

The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. – Volume 1

http://www.archive.o[...]

Taylor and Francis, London

[18]

간행물

Exhaustive sample set among Viverridae reveals the sister-group of felids: the linsangs as a case of extreme morphological convergence within Feliformia

http://rspb.royalsoc[...]

[19]

저널

Pattern and timing of the diversification of the mammalian order Carnivora inferred from multiple nuclear gene sequences

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com