의군부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

의군부는 1923년 만주에서 결성된 대한제국 복고를 목표로 한 무장 독립운동 단체이다. 의군부는 1920년대 초 통의부 내부의 갈등과 분열 속에서, 복벽주의를 지향하는 전덕원 등 세력이 이탈하여 결성되었다. 융희 연호를 사용하고, 국내 진공 작전을 전개하며 일제에 저항했으나, 공화주의와 사회주의의 확산으로 인해 세력이 위축되어 1924년 참의부에 흡수되며 해체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 의군부 - 이범윤

이범윤은 대한제국과 일제강점기의 독립운동가로, 간도 관리사, 연추 의병부대 지도자, 13도 의군 창의군 총재, 권업회 총재, 의군부 및 대한독립군단 총재 등을 역임하며 북간도와 연해주에서 무장 독립운동을 전개했고, 1962년 건국훈장 대통령장이 추서되었다. - 의군부 - 채상덕

채상덕은 1920년대 만주에서 독립군 통합과 항일 무장 투쟁을 이끈 독립운동가로, 대한통군부 총장, 대한통의부 부총장, 의군부 총장 등을 역임했으며 고마령 참변 소식을 듣고 순국하여 대한민국 정부로부터 건국훈장 대통령장이 추서되었다. - 한국독립당 - 서북청년회

서북청년회는 1946년 북한 실향민을 중심으로 결성되어 반공 투쟁을 벌였으나 제주 4·3 사건 개입, 김구 암살 사건 연루 등 부정적 영향을 미치고 대한청년단으로 흡수 통합되어 해체되었다. - 한국독립당 - 장덕수 피살 사건

장덕수 피살 사건은 1947년 12월 2일 한국민주당 당수 장덕수가 박광옥과 배희범에게 암살당한 사건으로, 김구 연루 의혹이 제기되었고 우익 진영의 분열과 정치적 갈등 속에 배후 및 관련 인물에 대한 논란이 지속되고 있다. - 1924년 폐지 - 대한통의부

대한통의부는 1920년대 초 만주에서 결성된 항일 무장 독립 운동 단체이자 자치 정부로서, 여러 독립군 단체들의 통합을 통해 조직되었으며, 군사 및 자치 행정 체계를 갖추고 활발한 활동을 전개했으나 내부 갈등과 분열로 해체되었다. - 1924년 폐지 - 만주보민회

만주보민회는 일제강점기 만주에서 일본 정부와 조선총독부의 지원을 받아 항일 운동 탄압, 이주 조선인 통제 및 이간 활동을 전개한 친일 단체이다.

| 의군부 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 의군부 |

| 로마자 표기 | Uigunbu |

| 한자 표기 | 義軍府 |

| 활동 기간 | 1919년-1924년 |

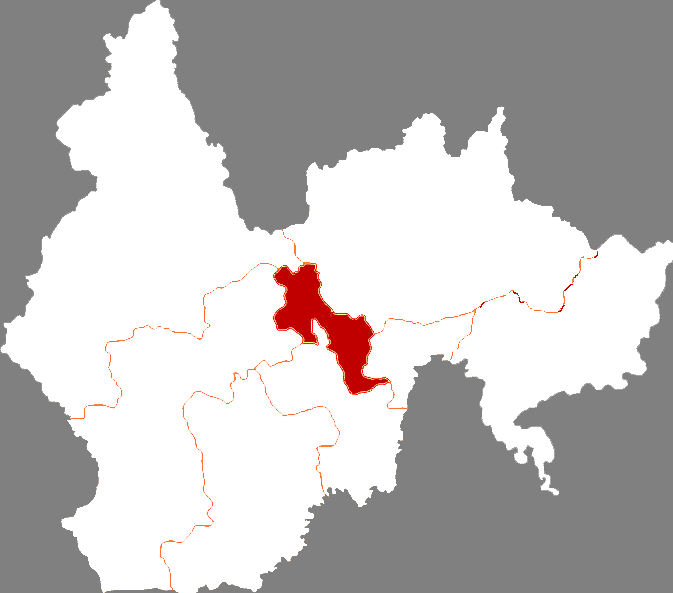

| 본부 | 1922년: 만주 연길 명월구 1923년: 만주 환인현 대황구 |

| 소속 | 대한민국 임시정부 한국통일정부 (1922-1923) |

| 이념 | 한국 독립운동 보수주의 군주제 |

| 규모 | 200명 |

| 지도부 | |

| 대표 | 이범윤 (1919년) 유인석 (1923년) |

| 전투 | |

| 적대 세력 | |

| 깃발 | |

| |

2. 역사적 배경

1922년 2월 통군부가 결성될 당시에는 채상덕, 이웅해, 전덕원 등 복벽적 성향의 인물들이 주도했다. 그러나 8월 통의부가 결성되면서 김동삼, 오동진, 현정경 등 공화적 성향의 인물들이 새로운 지도부를 형성하게 되었다. 반면, 백광운, 최석순, 최지풍, 김명봉 등 의용군 중대장들은 의병 출신으로 복벽적 입장을 고수하고 있었다.

이러한 상황에서 전덕원과 양기탁의 의견 불화가 표면화되었다. 최익현 휘하의 소모장 출신인 전덕원은 대한독립단 간부로 활동했고, 양기탁은 애국계몽운동의 주도 인물로 1920년 말 만주로 온 이후 남만주 지역 독립군 단체의 통일운동을 전개하였다. 두 사람의 성격 차이와 통의부 결성으로 복벽주의 세력이 약화되자, 1922년 10월 14일 전덕원 계열의 의용군 20여 명이 관전현에 있던 양기탁 일행을 습격하는 사건이 발생했다. 이 사건으로 통의부 선전국장 김창의가 현장에서 사망하고, 양기탁, 현정경, 김관성, 황동호, 고할신 등의 간부들이 체포, 구금되었다. 이후 통의부 내 복벽주의 계열과 공화주의 계열의 대립은 더욱 심해져 1923년 1월에는 홍경현 홍묘자(紅廟子) 방면에서 대규모 유혈사태가 발생했다. 제5중대장 김명봉과 부대장 조태현은 통의부를 불신한다는 혐의로 피살되고, 제5중대의 무기를 타 중대가 강제로 압수하는 불상사가 발생하였다.

2. 1. 대한제국과 일제강점기

말기 조선 시대의 한국 민족주의는 동학농민운동을 거치며 더욱 격화되었다. 1905년 이후, 의병들은 전국 각지에서 일본의 식민 통치에 맞서 무장 투쟁을 전개하였다.[5] 일본 기록인 ''보토 토바츠시''(의병 토벌사)에 따르면, 1907년 10월부터 1908년 4월 사이에 한국인들이 일본에 1,908회 이상의 공격을 가했다.1907년, 이인영이 지휘하는 의병은 서울을 해방하고 일본군을 물리치기 위해 1만 명의 군대를 집결시켰다. 의병은 서울에서 12km까지 접근했지만, 일본군의 반격을 견뎌내지 못하고 후퇴하였다. 당시 의병은 인천 근해에 정박한 군함의 지원을 받는 2만 명의 일본군 2개 사단과는 상대가 되지 않았다. 1만 7천 명이 넘는 의병이 전투에서 사망했고, 3만 7천 명 이상이 부상을 입었다. 일본군과 정면으로 맞설 수 없었던 의병은 게릴라 부대로 나뉘어 중국, 시베리아, 백두산 등지에서 독립 전쟁을 계속했다. 일본은 먼저 농민군을 진압한 후 대한제국 육군의 잔여 세력을 해산시켰다. 생존한 게릴라와 반일 정부군 중 많은 수는 만주와 프리모르스키 지방으로 피신하여 투쟁을 계속했다. 1910년, 일본은 한국을 병합하여 일제강점기를 시작했다.

1919년 3·1 운동 이후, 3·13 만세 운동이 간도에서 전개되었다. 이러한 반일 운동의 영향으로 간도 지역의 반일 운동 분위기는 고조되었다. 그 결과, 간도국민회, 훈춘한국협회, 북로군정서, 나자구 의료부 등의 반일 단체가 설립되었다. 동비연도 지역에는 대한독립단, 한족협회, 상호군정 등의 단체가 설립되었다.[5]

의열단은 이전에 한국에서 활동하다가 만주 북동부 전역으로 흩어졌다. 1919년 3·1 운동의 영향을 받아 이범윤, 진학신, 최우익 등은 연희(延禧) 연호를 사용하여 연길현 명월구(明月溝)에 의열단 지휘부를 결성하였다.[5]

1920년 3월 함아탕(蛤螞塘)에서 각 단체 대표들의 연합을 위한 국민회의(國民會議)를 개최하여 상하이에서 대한민국 임시정부를 수립할 것을 선포하였다. 이범윤은 전 왕조를 지지하여 연합을 거부하였고, 홍범도와 갈등을 빚었다. 그러나 남공선과 안창호 등 반일 독립운동가들의 설득으로 1920년 7월 회의에서 연합이 승인되었다.[5]

이허은, 고평 등이 이끄는 의열단 지휘부는 연합에 적극 참여하여 한국독립군과 연합 작전을 수행하였다.[5] 북로군정서와 연합하여 일본군과 반동세력을 토벌하는 효과적인 작전을 전개하였다. 1920년 6월에는 국경 수비대와 군경을 격파하고, 한국 경찰, 군경 보조원, 사찰관들을 위협하여 간도 용정국가가(龍井國街) 등 두만강 연변 지역의 친일 세력을 크게 약화시켰다. 그러나 일본군경의 공격과 봉천군벌의 침입으로 큰 제약을 받아 주로 야간 작전에 집중하였다.[5]

1920년 8월 일본 경찰의 지시를 받은 중국군의 공격으로 고평 지휘하의 감삼대(甘サム隊) 약 150명이 불가피하게 전투를 벌여 양측 모두 큰 손실을 입었다. 이에 의열단 지휘부는 최우익의 3개 중대를 동원하여 고평의 군대와 합세하여 큰 성과를 거두었으나 최우익, 이을, 강도천 등 13명의 사상자를 냈다.[5]

이후 각자 독립적으로 군사 활동을 해오던 의열단 지휘부 부대들은 내부를 강화하기 위해 연합하고, 청산리 전투 중 북로군정서와 한국북로군정서가 주도한 어랑촌 전투(漁郎村戰鬪)에 참가하였다.[5]

1920년 10월 일본군의 간도 참변 당시 일본군의 4~5차례 토벌 작전으로 우이랑구(愚蘭區) 지역에서 수많은 사람들이 학살당했다. 이때 총무 최우익과 서기 이을, 고성천 등 군사부 13명은 후산에서 자결하였다. 참모장 박재눌과 중대장 김도삼 등 40여 명은 우이랑구 봉전동(奉田洞)에서 소백초구(小白草區) 왕청현(汪清縣)으로 후퇴하였다. 이허은이 이끄는 주력부대는 고평 등 군사부와 함께 미산(彌山) 지역으로 후퇴하여 한국독립군에 편입되어 러시아로 철수하였다.

서일, 홍범도 등은 일본군의 토벌 작전을 피해 한국독립군을 조직하였고, 의열단 지휘부는 이에 합류하여 1921년 흑룡강을 건너 노령(奴嶺)으로 갔다. 자유시 참변과 소련의 시베리아 주둔 한국 무장부대 강제 해산을 겪은 후 프리모르스키 지방에서의 반일 독립운동은 어려워졌다. 그 후 여러 차례 군사 연합 회의를 거쳐 1924년 이범윤이 의장으로 선출되었고, 김좌진, 최진동, 조성환, 라정소, 김규식이 위원이 되어 다시 독립군 조직을 시도하였으나 실패하였다.[5]

2. 2. 3.1 운동과 만주 지역 독립운동

1919년 3·1 운동 이후, 간도 지역에서 3.13 만세 운동이 일어나는 등 반일 운동 분위기가 고조되었다.[5] 간도국민회, 북로군정서 등 다양한 독립운동 단체가 만주 지역에서 결성되어 활동하였다.[5]의열단은 3·1 운동의 영향을 받아 연길현 명월구(明月溝)에 지휘부를 결성하였다.[5] 1920년 3월에는 각 단체 대표들이 연합하여 대한민국 임시정부를 수립할 것을 선포하였다.[5] 안창호 등의 설득으로 1920년 7월 회의에서 연합이 승인되었다.[5]

이허은, 고평 등이 이끄는 의열단 지휘부는 한국독립군과 연합 작전을 수행하였다.[5] 북로군정서와 연합하여 일본군과 반동세력을 토벌하는 효과적인 작전을 전개하였다.[5] 1920년 6월에는 국경 수비대와 군경을 격파하고, 두만강 연변 지역의 친일 세력을 크게 약화시켰다.[5] 그러나 일본군경의 공격과 봉천군벌의 침입으로 큰 제약을 받았다.[5]

1920년 8월, 일본 경찰의 지시를 받은 중국군의 공격으로 전투가 벌어져 양측 모두 큰 손실을 입었다.[5] 이후 의열단 지휘부 부대들은 청산리 전투 중 북로군정서가 주도한 어랑촌 전투(漁郎村戰鬪)에 참가하였다.[5]

1920년 10월 간도 참변 당시 일본군의 토벌 작전으로 우이랑구(愚蘭區) 지역에서 수많은 사람들이 학살당했다.[5] 이때 총무 최우익 등 군사부 13명은 자결하였다.[5] 참모장 박재눌 등 40여 명은 왕청현(汪清縣)으로 후퇴하였다.[5] 이허은이 이끄는 주력부대는 한국독립군에 편입되어 러시아로 철수했다.

자유시 참변과 소련의 시베리아 주둔 한국 무장부대 강제 해산을 겪은 후 프리모르스키 지방에서의 반일 독립운동은 어려워졌다.[5] 그 후 여러 차례 군사 연합 회의를 거쳐 1924년 이범윤이 의장으로 선출되었고, 김좌진 등이 위원이 되어 다시 독립군 조직을 시도하였으나 실패하였다.[5]

3. 의군부 성립 이전의 갈등

1922년 2월 통군부 결성 초기에는 채상덕, 이웅해, 전덕원 등 복벽주의 성향의 인물들이 주도했지만, 8월 통의부가 결성되면서 김동삼, 오동진, 현정경 등 공화주의 성향의 인물들이 새로운 지도부를 형성하였다. 반면, 의용군의 실질적인 리더인 백광운, 최석순, 최지풍, 김명봉 등은 의병 출신으로 복벽주의적 입장을 고수하고 있었다.[1]

이러한 상황에서 전덕원과 양기탁 사이의 의견 불화가 표면화되었다. 전덕원은 최익현 휘하의 소모장 출신으로 대한독립단 간부였고, 양기탁은 애국계몽운동 주도 인물로 1920년 말 만주로 와 독립군 단체 통합 운동을 전개했다. 1922년 10월 14일, 전덕원 계열 의용군 20여 명이 관전현에서 양기탁 일행을 습격하면서 갈등이 폭발했다. 이 사건으로 통의부 선전국장 김창의가 사망하고, 양기탁, 현정경 등 간부들이 체포, 구금되었다. 이후 통의부 내 복벽주의와 공화주의 계열 간 대립은 격화되어 1923년 1월 홍경현 홍묘자에서 대규모 유혈 사태가 발생, 제5중대장 김명봉 등이 피살되고 무기가 강제 압수되는 사건이 발생하였다.[1]

3. 1. 통의부 내부의 갈등

1922년 2월 통군부 결성 당시에는 채상덕, 이웅해, 전덕원 등 복벽주의 성향을 띤 인물들이 주도했으나, 8월 통의부가 결성되면서 점차 김동삼, 오동진, 현정경 등 공화주의 성향의 인물들이 새로운 지도부를 형성하게 되었다. 반면에 의용군의 실질적 리더인 중대장 백광운, 최석순, 최지풍, 김명봉은 의병 출신이라 대개 복벽주의 입장을 고수하고 있었다.[1]이런 가운데 전덕원과 양기탁의 의견 불화가 표면화되었다. 전덕원은 최익현 휘하의 소모장 출신으로 대한독립단의 간부로 활약하였고, 양기탁은 애국계몽운동의 주도 인물로 1920년 말 만주로 온 이후 남만주 지역 독립군 단체의 통일운동을 전개하였다. 두 사람의 개성 차이와, 통의부 결성과 함께 드러난 복벽주의 세력의 상대적 약화 추세는 곧 이들의 반발을 초래하였다. 1922년 10월 14일 전덕원 계열의 의용군 20여 명이 관전현에 있던 양기탁 일행을 습격하는 사건이 발생하였다. 이 사건으로 통의부 선전국장 김창의가 현장에서 사살되고, 양기탁, 현정경, 김관성, 황동호, 고할신 등의 간부들이 체포, 구금당하였다. 이후 통의부 내 복벽주의 계열과 공화주의 계열의 대립은 더욱 고조되어 12월 하순에는 교전이 있었고, 1923년 1월에는 홍경현 홍묘자 방면에서 대규모 유혈사태가 발생하기에 이르렀다. 제5중대장 김명봉과 부대장 조태현은 통의부를 불신한다는 혐의로 피살되고, 제5중대의 무기를 타 중대가 강제로 압수하는 불상사가 발생하였다.[1]

3. 2. 전덕원과 양기탁의 대립

1922년 10월 14일, 전덕원 계열의 의용군 20여 명이 관전현에 있던 양기탁 일행을 습격하는 사건이 발생하였다.[1] 이 사건으로 통의부 선전국장 김창의가 현장에서 사살되고, 양기탁, 현정경, 김관성, 황동호, 고할신 등의 간부들이 체포, 구금되었다.[1]전덕원은 최익현 휘하의 소모장 출신으로 대한독립단의 간부로 활약하였고, 양기탁은 애국계몽운동의 주도 인물로 1920년 말 만주로 온 이후 남만주 지역 독립군 단체의 통일운동을 전개하였다.[1] 두 사람의 개성 차이와, 통의부 결성과 함께 드러난 복벽주의 세력의 상대적 약화 추세는 곧 이들의 반발을 초래하였다.[1]

이후 통의부 내 복벽주의 계열과 공화주의 계열의 대립은 더욱 고조되어 12월 하순에는 교전이 있었고, 1923년 1월에는 홍경현 홍묘자(紅廟子) 방면에서 대규모 유혈사태가 발생하기에 이르렀다.[1] 제5중대장 김명봉과 부대장 조태현은 통의부를 불신한다는 혐의로 피살되고, 제5중대의 무기를 타 중대가 강제로 압수하는 불상사가 발생하였다.[1]

4. 의군부의 성립

1923년 2월, 전덕원, 채상덕, 김평식, 오석영, 박대호 등 복벽주의 계열 인사들은 통의부를 탈퇴하고, 환인현 대황구(大荒溝)에서 의군부를 결성하였다.[2] 이들은 유인석의 의병 정신을 계승하고 융희 연호를 사용하며 대한제국 복고를 주장하였다.[2] 초기에는 의용군 5개 중대가 중립적인 태도를 보였으나, 의군부 결성 시점에 분열되었다.

5. 조직

의군부는 군사행정 조직과 무장 조직으로 구성되었다.[3] 연길현 명월구에 본부를 두고 중앙부서를 운영했으며, 활동 지역은 화룡, 왕청, 훈춘까지 확대되었고, 재정은 한국 거주민들의 기부금으로 충당되었다.[5] 1923년 2월경, 만주 환인현에서 군민 대표들이 국내 일본 기관 파괴를 목표로 의군부를 조직했다.[1]

의용군 사령부의 주요 간부는 다음과 같다.[5][3]

| 직책 | 이름 |

|---|---|

| 대통령 | 이범윤 |

| 사령관 | 김현규 |

| 참모총장 | 진진신 |

| 총무국장 | 최우익 |

| 군무국장 | 강문주 |

| 외무국장 | 신립 |

| 통신국장 | 박재 |

| 중앙참모부장 | 고평 |

| 부국장 | 이을 |

| 재무국장 | 김종헌 |

| 외무부장 | 김종환 |

| 군법원장 | 허승완 |

| 군경찰사령관 | 최상운 |

5. 1. 이념

의군부는 대한제국 복고를 목표로 하는 복벽주의 이념을 가지고 있었다. 융희 연호를 사용하여 이러한 이념적 지향을 드러냈다.[4] 이는 공화주의 및 사회주의 세력과의 이념적 대립을 야기했다.[4]5. 2. 구성

의군부는 군사 행정 조직과 무장 조직으로 구성되었다.[3] 이러한 이중 조직은 독립적인 군사 부대가 개별적으로 운영될 수 있도록 하였다. 의군부는 만주 연길현 명월구에 본부를 두고 중앙부서를 운영했으며, 활동 지역은 화룡, 왕청, 훈춘까지 확대되었고, 재정은 한국 거주민들의 기부금으로 충당되었다.[5]주요 간부는 다음과 같다.[5][3]

6. 활동

의군부는 융희 연호를 사용했으며, 의병 출신들이 많았기 때문에 풍부한 실전 경험을 바탕으로 국내 진공 작전을 통해 일제 침략 기관을 공격하는 등 활발한 활동을 전개하여 한때는 통의부 관할 지역을 위협하기도 하였다.[3]

6. 1. 무장 투쟁

의군부는 무장 활동에 중점을 두고 기동성을 고려하여 통의부에 비해 간소한 조직으로 편성되었다. 융희 연호를 사용했으며, 의병 출신들이 많았기 때문에 풍부한 실전 경험을 바탕으로 국내 진공 작전을 통해 일제 침략 기관을 공격하는 등 활발한 활동을 전개하여 한때는 통의부 관할 지역을 위협하기도 하였다.[3]평안북도 의주군 청성진을 공격하여 경찰관 주재소, 세관 출장소, 우편국을 기습, 파괴하고 일본 경찰과 치열한 전투를 벌였다.[1][3]

7. 해체

중국 대륙 전반에 공화주의가 대세로 등장하였고, 러시아 혁명으로 사회주의 기운이 확산됨에 따라 복벽주의 계열은 위축될 수밖에 없었다. 의군부는 점차 통의부에 압도되었고, 일부 잔류세력마저 1924년에 참의부로 편입되었다.[5]

참조

[1]

논문

History of the Korean Independence Movement

Korean History Database of the National Institute of Korean History

[2]

웹사이트

참의부

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2023-09-23

[3]

웹사이트

의군부

http://www.okpedia.k[...]

Encyclopedia of Overseas Korean Culture

2023-10-07

[4]

웹사이트

일시 침체된 독립군 조직을 통합하여 다시 일으키다

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2023-10-06

[5]

웹사이트

의군부 (義軍府)

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2023-10-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com