인공생명

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

인공생명(Artificial life)은 컴퓨터 프로그램이나 기계 등을 통해 생명 현상을 구현하려는 연구 분야이다. 역사는 고대 신화 속 조형물에서 시작하여, 산업혁명 이후 기계론적 세계관과 컴퓨터 기술 발전에 힘입어 발전했다. 인공생명은 접근 방식에 따라 하드웨어 기반의 '딱딱한 인공생명', 소프트웨어 기반의 '부드러운 인공생명', 생화학적 물질을 활용하는 '젖어있는 인공생명'으로 분류된다. 또한, 생명-논리적 범위를 확장하는 '강한 인공생명'과 시뮬레이션에 그치는 '약한 인공생명'으로 구분하기도 한다. 인공생명은 창발성을 중요한 특징으로 가지며, 예술 분야에도 영향을 미쳐 칼 심스의 <판스페르미아>, 크리스타 좀머러와 롤랑 미뇨노의 작품, VIDA 국제 공모전 등을 통해 나타난다. 인공생명은 생명에 대한 근본적인 질문을 던지며, 생명이란 무엇인가에 대한 철학적 논의를 이끌고, 다양한 SF 소설, 영화, 게임 등의 소재로 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

| 인공생명 | |

|---|---|

| 인공 생명 | |

| 분야 | 학제간 연구 분야 |

| 학문 분야 | 생물학, 컴퓨터 과학, 물리학, 철학 |

| 관련 분야 | 복잡계 과학, 시스템 생물학, 진화 연산, 인공지능, 로봇공학 |

2. 역사

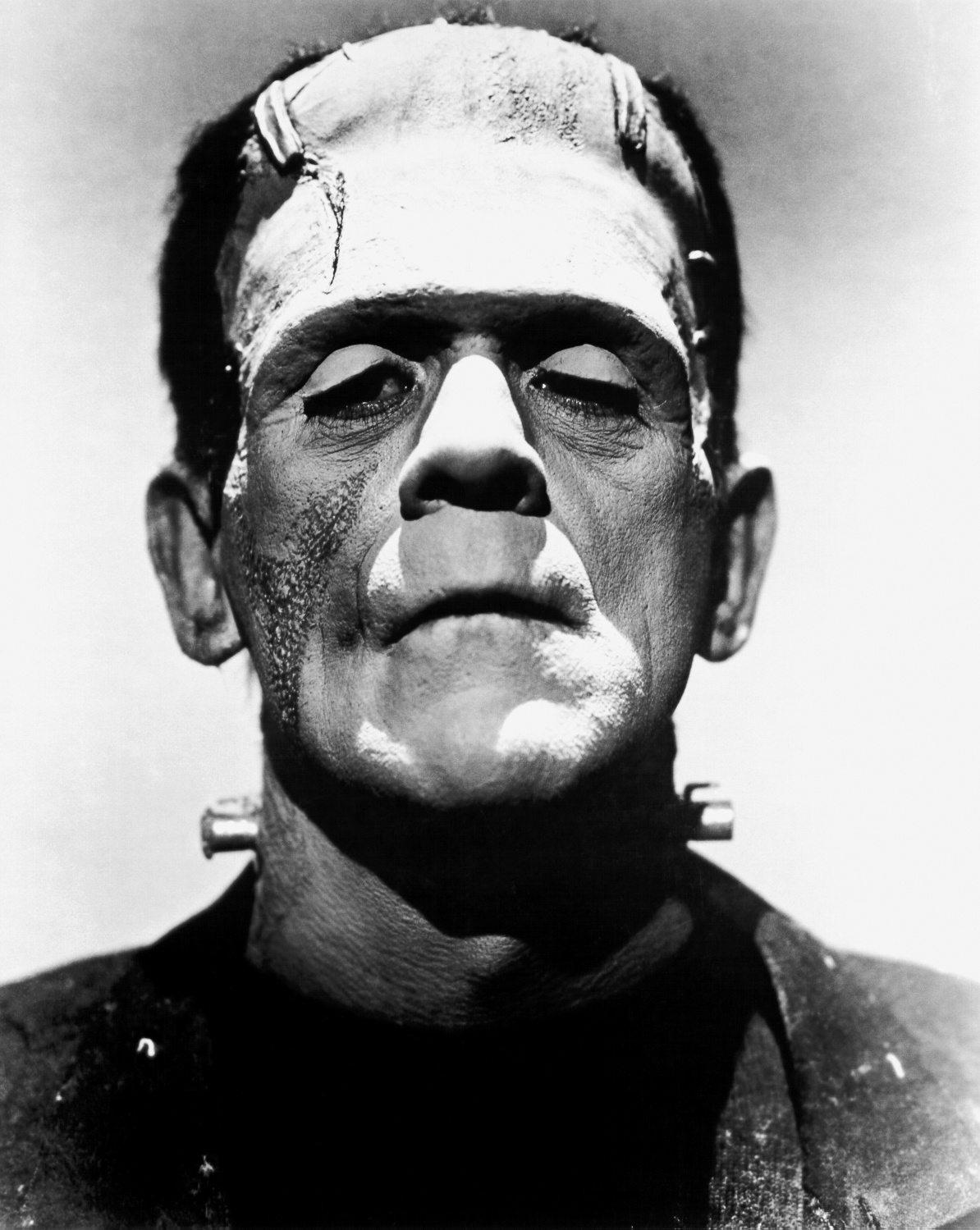

인공생명에 대한 관심은 아주 오래전부터 존재하여, 피그말리온이나 프랑켄슈타인과 같이 미신과 이야기의 주제가 되어왔다. 인공생명체를 만들어보려는 시도는 기계론적인 세계관이 싹트기 시작한 산업혁명 초기부터 본격화되었다. 컴퓨터가 만들어진 이후에는 컴퓨터 프로그램으로, DNA가 유전물질이라는 것이 밝혀지고 난 이후로는 생화학 수준의 인공생명 시뮬레이션이 진행되고 있다.

인공생명 연구의 주요 인물과 그들의 연구는 다음과 같다.

- '''자크 드 보캉송''': 1935년, 정교한 자동 기계 오리를 만들어 공개했다.

- '''존 폰 노이만''': 자기 재생산 오토마타 이론을 발표하고, 세포 자동자 이론을 통해 생명을 논리적 구조로 규정했다.

- '''존 콘웨이''': 세포 자동자 이론의 한 예인 생명게임을 고안했다.

- '''크리스토퍼 랭턴''': 자기 복제와 창발적 구조를 가진 '루프'를 창조하고, 1987년 제1회 인공 생명 회의를 주재했다.

- '''앨버트 립차버''': 2004년 천연 세포와 유사한 인공 소세포를 만들었다.

- '''크레이그 벤터''': 2003년에는 바이러스 생명체를 창조하고, 2010년 인공 유전자를 이용한 '인공 세포'를 탄생시켰다.

2. 1. 자크 드 보캉송

1935년에 프랑스의 자크 드 보캉송이 정교한 자동 기계 오리를 만들어 공개했다.[34]

이 오리는 동물의 행동을 모방할 정도로 정교한 행동 체계를 갖춘 메커니즘을 구축한 사례 중 가장 유명한 예시이다. 이 기계 오리는 머리와 꼬리, 날개를 움직일 수 있을 뿐만 아니라 "음식"도 삼킬 수 있었다.[34]

비록 자기-재생산할 수 없어 인공생명이라 불릴 순 없지만, 이를 통해 다양한 메커니즘이 발전했으며, 자동기계를 프로그래밍할 수 있는 가능성이 생겨난 사례이다.

2. 2. 존 폰 노이만

존 폰 노이만은 인공생명의 아버지라 불린다.폰 노이만은 자동기계가 스스로를 재생산하기 위해 어떤 종류의 논리적인 구조가 필요한가라는 의문을 해결하고자 했다. 1940년대 후반에 했던 강의에서 그는 자기-재생산을 살아 있는 유기체를 정의하는 특징으로 간주했다.[35] 따라서 자기-재생산 문제만 풀어내면 인공생명을 만들 수 있을 것이라 주장했다. 그가 생화학이나 유전학 수준에서 시뮬레이션하지 않았던 이유는 당시에는 DNA가 유전 물질이라는 것을 아는 사람이 거의 없었기 때문이다.

앨런 튜링의 가상 자동기계인 '튜링 기계'는 '''자기 재생산성'''을 이론적으로 제시했는데, 폰 노이만은 이에 자극받아 더 실제적인 모델에 가까운 이론적인 자동장치를 고안했다. 1948년, 자기 재생산 오토마타 이론(The Theory of Self-Reproducing Automata)이라는 논문을 발표했다. 그가 구상한 컴퓨터 계산이자 물리적 기계인 이 모형은 유전학이나 생화학 모형을 모사한 것이 아니라, 생명 현상의 자기-재생산 자체에 대한 논리적 모형이었다. 간단한 원칙만으로 '''스스로 진화'''하는 복잡한 프로그램이며, 이전과 근본적으로 다른 점은 자신의 제조에 관한 정보를 '''복제'''하여 자신의 생산물에게 전달한다는 점이다. 이는 부모의 형질이 자식에게 유전되는 유전 메커니즘과 동일하다. 또한 외부 자극(입력 신호)에 대응하여 내부 상태가 변화하고, 신호 또는 동작의 형태로 외부에 출력한다. 이런 자동장치를 오토마타(복수형: 오토마톤)라 칭했다. 그는 동료인 스타니스라우 울람(Stanislaw Ulam)이 제안한 셀룰러 오토마타의 형식 체계를 이용하여 각 세포들은 매우 간단하고 추상적인 '유한한 오토마톤(finite automaton)'으로 가득 차 있다고 가정하고, 생명체의 고유 성질로 인식되었던 자기복제가 기계에 의해서도 얻어질 수 있다는 원칙을 발견하였다.[36]

폰 노이만은 완성하지 못한 세포 자동자 이론에서 생명을 장기판과 같은 수많은 격자 상의 공간에 위치한 '코드'로, 순수한 논리의 산물이라고 규정했다. 몇 개의 단순한 규칙에 따라, 네모 칸은 지금 세대의 이웃 셀로부터 얻은 입력을 이용하여 다음 세대의 자기 상태를 계산한다. 이것은 수학적 대상, 즉 일종의 형식주의를 시각적으로 표현한 것이다. 이러한 과정은 모두 생물학적 유전 과정을 모방한 것이다. 이 이론을 통해 '''생명을 탄소 유기물로부터 해방'''시켜 다양한 논리적 구조들이 생명으로 불리게 되었다. 컴퓨터 바이러스가 가장 대표적인 인공생명의 예이다.

2. 3. 존 콘웨이

1960년대 '''존 콘웨이(John Conway)'''가 주장한 생명게임(Game of Life)은 존 폰 노이만이 발표한 세포 자동자 이론의 한 예이다. 인공생명체는 바둑판과 같은 격자 위에서 벌어지는 생명의 가상적인 변화이다. 어떤 한 칸의 상태는 그 주위에 인접한 4개, 또는 8개 칸의 상태에 따라서 정해진다. 예를 들어 한 세포는 주위의 셀이 지나치게 많거나 적으면 다음 상태에서 죽는다. 그리고 주위의 셀이 적당하면 그 자리에 생명이 생기거나 생명이 유지된다. 이 실험에서 살아있는 세포의 위치 변화는 상상을 초월할 정도로 다양했으며, 놀랍게도 어떤 다세포체는 자신의 초기 모습과 같은 개체를 사방으로 복제시켰다.[36] |  |  | ||

| ||||

| beacon | bipole | tumbler | octagon(2) | Pentadecathlon |

2. 4. 크리스토퍼 랭턴

크리스토퍼 게일 랭턴(Christopher G. Langton)은 인공생명 연구를 본격적으로 시작하게 한 인물이다.랭턴은 컴퓨터가 생명 그 자체를 모의 실험할 수 있다고 확신하여 존 폰 노이만의 세포 자동자를 응용, 세계 최초로 가장 간단한 자기복제 셀룰러 오토마타를 창조하고 '루프'라고 명명하였다. 루프는 단순한 몇 가지 규칙만으로 자기 복제 뿐만 아니라 창발적인 구조(단순한 규칙을 적용하면 그보다 더 복잡한 규칙이 자발적으로 나타나는 현상으로, 생명의 진화 과정도 창발적이다. 인공생명은 이 창발성을 가장 중요한 토대로 삼는다)를 가진다.[29]

1987년 9월 미국 뉴멕시코주 로스앨러모스에서 랭턴의 주재로 ‘제1회 인공 생명 회의’가 열리면서 인공 생명은 컴퓨터과학·생물학·물리학 등 첨단과학의 모든 영역에서 가장 주목받는 분야로 자리매김하였다.

이 회의에서 랭턴은 "life as we know it"(우리들이 알고 있는 생명)이 아니고, '''life as it could be(있을 수 있는 생명)'''을 연구하자고 제창하였다. 그가 내린 정의에 따르면 인공생명은 유기체가 아닌 물질을 재료로 하며 본질은 정보이다. 즉, 컴퓨터 프로그램으로 가상세계를 만들고, 이 가상세계 안에서 생명체의 탄생, 성장, 진화과정 등 생명활동의 본질을 연구하고 재현함으로써 인공생명을 탄생시킨다.

2. 5. 앨버트 립차버

2004년 12월 20일, 미국의 록펠러 대학 인공생명 연구팀을 이끌고 있는 앨버트 립차버는 국립과학원 회보(PNAS) 최신호에 발표한 연구 보고서에서 천연 세포와 똑같은 인공 소세포(vesicle)를 만들었다고 BBC 인터넷판이 보도했다.[37]이 인공세포는 여러 생물체에서 추출한 물질들로 만들어졌다. 세포벽은 계란 흰자위의 지방 분자, 세포 안의 내용물은 유전적 특성을 없앤 대장균에서 추출한 것으로 구성되어 있다. 립차버는 "이 반응은 생물학적 용액 안에서 일어날 수 있는 단순한 화학 반응일 뿐이며 세포가 생물적 기능을 하는 것은 아니다"라고 설명했다. 따라서 진정한 인공 생명을 성공적으로 만들었다고 보기는 어렵지만, 이들 연구팀이 '인공생명'의 실현 가능성을 보여준 것은 분명하다.

2. 6. 크레이그 벤터

2003년 11월, 미국 생물에너지대안연구소(IBEA)의 크레이그 벤터 소장 연구팀은 원하는 유전형질을 담은 DNA 조각들만을 이어 붙여 5386개 염기 규모의 매우 단순한 바이러스 생명체를 창조하는 데 성공했다.[39]2010년 5월 20일(현지시각), [http://www.jcvi.org/ J Craig Venter Institute]의 연구소장인 크레이그 벤터 박사는 과학저널 <사이언스>에 '''인공유전자를 이용한 '인공 세포'를 탄생시켰다'''고 발표했다.[40] 이 연구는 실험실에서 처음부터 끝까지 생명체의 모든 구성요소를 만들었다는 것은 아니다. 단지 화학적으로 실험실에서 DNA를 합성한 뒤 효모에 주입, 완전한 형태의 게놈으로 만든 뒤 염소의 유선염 박테리아 세포에 주입하여 새로운 박테리아를 탄생시킨 것이다. 이에 대해 벤터 본인은 ''컴퓨터를 부모로 둔 지구 최초의 자기복제 종''이라고 주장했다.

이 연구성과가 놀라운 것은, 이 연구에서 '''창조된''' 박테리아는 다른 생명체의 클론도 아니고 기존의 생명체에서 유전자의 염기서열을 조금 변형한 유전자 조작 생명체도 아닌, 완전히 인간이 처음부터 끝까지 설계한 인공 DNA를 가지고 있는, 이전에 없는 새로운 생명체이기 때문이다. 비록 DNA 만을 만든 것이지만, 이것만 해도 인공생명체 분야는 엄청난 진보를 이룬 것이라 생명학계에서는 목소리가 일치하고 있다.

크레이그 벤터 박사 팀은 2010년 마이코플라스마의 게놈을 나타내는 거의 완전한 DNA를 효모 내에서 합성하고, 원래 DNA가 제거된 근연종의 세균 세포에 합성한 DNA를 이식하는 방법으로, 자립적으로 증식하는 인공 세균을 만드는 데 성공했다. (이 방법에서는 분열 전 단계에서 천연 유래 세균의 세포에 의존하고 있지만, 2번째 세포 분열 이후의 세균은 인공적으로 합성된 생물로 해석하고 있다).

3. 분류

인공생명은 연구되는 환경에 따라 세 가지로 분류할 수 있다.

- '''딱딱한 인공생명(hard A-Life)''': 로봇과 같이 특정 하드웨어에 적합하도록 만들어진 인공생명 시스템이다.[30]

- '''부드러운 인공생명(soft A-Life)''': 소프트웨어 프로그램 상으로 존재하는 인공생명이다.

- '''젖어있는 인공생명(wet A-Life)''': 실험실에서 인위적인 조작을 통해 만들어진 인공생명이다.

또한, 인공생명은 생명-논리적인 생명의 범위를 확장하는지에 대한 관점에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.

- '''강한 인공생명(Strong ALife)''': 존 폰 노이만은 "생명이란 모든 매체로부터 독립하여 추출할 수 있는 프로세스이다"라고 했다. 톰 레이는 Tierra가 생명을 컴퓨터상에서 시뮬레이션하는 것이 아니라 합성하고 있다고 주장했다.

- '''약한 인공생명(Weak ALife)''': 생명 프로세스를 화학 물질로부터 분리할 수 없다고 생각한다. 이 입장의 연구자는 생명 현상의 잠재적인 기구를 이해하기 위해 생명 프로세스를 흉내 내려고 한다.

3. 1. 딱딱한 인공생명(hard A-Life)

인공생명 시스템들을 특정 하드웨어에 적합하도록 만들어 탑재한 것이다. 로봇과 자동기계(automaton) 등이 여기에 속한다.[30]사람처럼 행동하고 생각하는 기계를 만들고자 하는 노력은 오래전부터 면면히 이어져왔는데, 그 노력은 제2차 세계대전 이후 전자식 컴퓨터가 개발됨에 따라 현실화 그리고 본격화되었다.

- '''재구성가능한 하드웨어(reconfigurable hardware)'''

사용자가 소프트웨어적으로 구조를 변경할 수 있는 반도체 집적회로로서 반도체 제조공정을 거치지 않고 다양한 구조의 반도체를 구현할 수 있기 때문에 많은 분야에서 응용되고 있다. 또한 이것은 환경의 변화에 적응하고 결함에도 견고한 하드웨어 시스템을 구축할 수 있는 길을 열어주고있다. 재구성가능한 하드웨어의 대표적 예는 FPGA(Field Programmable Gate Array)로서 이는 하드웨어 내부의 구성을 결정하는 비트스트링을 다운로드받음으로서 임의의 하드웨어 기능을 구현할 수 있다. 최근 이러한 하드웨어의 구조를 적응적으로 변경하고자 하는 연구가 새롭게 주목을 받고있다.

하드웨어의 재구성을 적응적으로 수행하기 위해서 현재 가장 많은 사람들의 주목을 받고있는 기술 중의 한 가지는 진화 알고리즘을 이용하는 것이다. 진화 알고리즘에 의해 그 구조가 자동적으로 변화는 하드웨어를 진화 하드웨어(evolvable hardware)라고 한다. 하드웨어의 구조를 나타내는 비트스트링을 진화 알고리즘의 염색체로 표현하여 적응도(적합도)기반으로 하드웨어의 구조를 진화하고자하는 것이다.

진화방식에 의한 하드웨어의 설계는 기존의 회로 설계방법으로는 설계하기 힘들거나 설계할 수 없는 시스템을 설계할 수 있는 가능성을 제시하고있다. 진화방식에 의한 하드웨어 설계가 기존의 회로 설계를 대치하는 수단으로 사용되었을 때, 사람에 의한 기존 설계방식에 비해 많은 장점을 가진다고 한다.

하드웨어 기반 인공 생명은 주로 스스로 작업을 수행할 수 있는 자동으로 제어되는 기계인 ''로봇''으로 구성된다.

오래전 갈등 해결을 위해 다른 개입을 요구하는 월터의 거북이 (1950년대)에서도 그 징후를 엿볼 수 있지만, 장난감으로 상품화되어 시판된 것으로는 메카니멀도 있다. 메카니멀은 단순하게 동물의 동작을 모방한 것으로, 지각·사고 능력은 전혀 없지만, 생물의 공학적 접근에 의한 행동 양식의 분석은 이후 많은 생물학자들이 주목하고 있으며, 엔터테인먼트 업계는 할리우드 등에서도 특수 효과 기술의 일환으로 "진짜와 똑같은 동작을 하는 기계" 연구가 진행되고 있다.

그와는 별개로, 다관절 기계에 단순한 목적 의식을 부여하고, 육체에 해당하는 기계 부분을 자유롭게 제어하여 그 결과를 바탕으로 자기 학습을 수행하며 운동 기능을 개선하려는 시도도 있다. 학습 시작 직후에는 만족스럽게 움직이는 것조차 불가능했던 존재가, 학습을 반복하는 동안 접영과 같은 역동적인 이동 방법을 습득한 사례도 있다.

3. 2. 부드러운 인공생명(soft A-Life)

부드러운 인공생명은 소프트웨어 프로그램 상으로 존재하는 인공 생명을 말한다.기존 로봇의 동작이나 에이전트 애니메이션은 사람이 일일이 움직임을 지정하여 시간에 따라, 혹은 조건에 따라 움직였다. 또한 최적의 움직임을 위해 정교한 수식을 동원해야 했는데, 이는 많은 인력과 시간을 요구하며 다양한 패턴의 행동을 만들기 어렵다는 한계가 있었다. 반면 유전 알고리즘을 사용한 인공생명 로봇은 스스로 문제를 해결하고 최적화된 움직임을 찾아내 기존의 인공지능 기반 로봇과 차별화된다. 이 프로세스는 로봇공학뿐만 아니라 창의적인 움직임을 요구하는 영상산업, 게임, 아바타 산업 등에도 폭넓게 사용될 수 있다.

영화 매트릭스의 기계로봇 센티넬도 인공생명이다. 영화의 센티넬들은 작은 물고기들이 모여 큰 덩치를 이루듯이 거대한 용의 모양을 갖춰 위협하고 하나의 센티넬이 어떤 표적을 확인하면 나머지가 무리로 몰려와 공격한다. 또 센티넬들은 기계세계를 지배하는 절대 권력자의 얼굴을 형상화하기도 한다.

영화의 센티넬은 인공생명 분야에서 연구되는 자율분산 로봇과 비슷하다. 자율분산 로봇은 여러 대로 구성되는데 각자가 자율적으로 주위 환경을 인식하고 다른 개체와 협조한다. 결국 정보를 공유해 전체가 최적의 움직임을 보여준다. 한 예로 자율분산 로봇에 특정 목적지를 찾는 임무가 주어진다면 초기에는 무질서하게 움직이지만 곧 한 개체의 훌륭한 행동을 본받아 모두 목적지를 찾아간다.[33]

세포 자동자는 인공 생명 초기 시대에 사용되었으며, 확장성 및 병렬화의 용이성 때문에 여전히 자주 사용된다. 인공 생명과 세포 자동자는 밀접한 역사를 공유한다.

인공 신경망은 때때로 에이전트의 뇌를 모델링하는 데 사용된다. 전통적으로 인공 지능 기술에 더 가깝지만, 신경망은 '학습'할 수 있는 유기체의 개체군 역학을 시뮬레이션하는 데 중요할 수 있다. 학습과 진화 사이의 공생 관계는 예를 들어 볼드윈 효과와 같이 더 높은 신경학적 복잡성을 가진 유기체의 본능 발달에 대한 이론의 핵심이다.

프로그램 기반 시뮬레이션은 "게놈" 언어를 가진 유기체를 포함한다. 이 언어는 실제 생물학적 DNA보다 튜링 완전성을 가진 컴퓨터 프로그램 형태를 띠는 경우가 많다. 어셈블리 파생 언어가 가장 일반적으로 사용된다. 유기체는 코드가 실행될 때 "생존"하며, 일반적으로 자기 복제를 허용하는 다양한 방법이 있다. 돌연변이는 일반적으로 코드에 대한 무작위 변경으로 구현된다. 셀룰러 오토마타의 사용이 일반적이지만 필수는 아니다. 또 다른 예로는 인공 지능 및 다중 에이전트 시스템이 있다.

개별 모듈이 생물에 추가된다. 이러한 모듈은 시뮬레이션에 하드 코딩하여(다리 유형 A는 속도와 신진대사를 증가시킴) 직접적으로, 또는 생물의 모듈 간의 상호 작용을 통해 간접적으로(다리 유형 A는 X의 주파수로 위아래로 움직이며, 이는 다른 다리와 상호 작용하여 움직임을 생성함) 생물의 행동과 특성을 수정한다. 일반적으로, 이것들은 돌연변이와 진화보다 사용자 제작 및 접근성을 강조하는 시뮬레이터이다.

생물은 일반적으로 다양한 매개변수에 의해 제어되는 미리 정의되고 고정된 행동으로 구성되며, 이러한 매개변수는 변이된다. 즉, 각 생물은 숫자 또는 다른 '유한' 매개변수의 집합을 포함한다. 각 매개변수는 잘 정의된 방식으로 생물의 하나 이상의 측면을 제어한다.

이러한 시뮬레이션은 신경망 또는 그 파생물을 사용하여 학습하고 성장하는 생물을 갖는다. 자연 선택보다는 학습에 중점을 두는 경우가 많다.

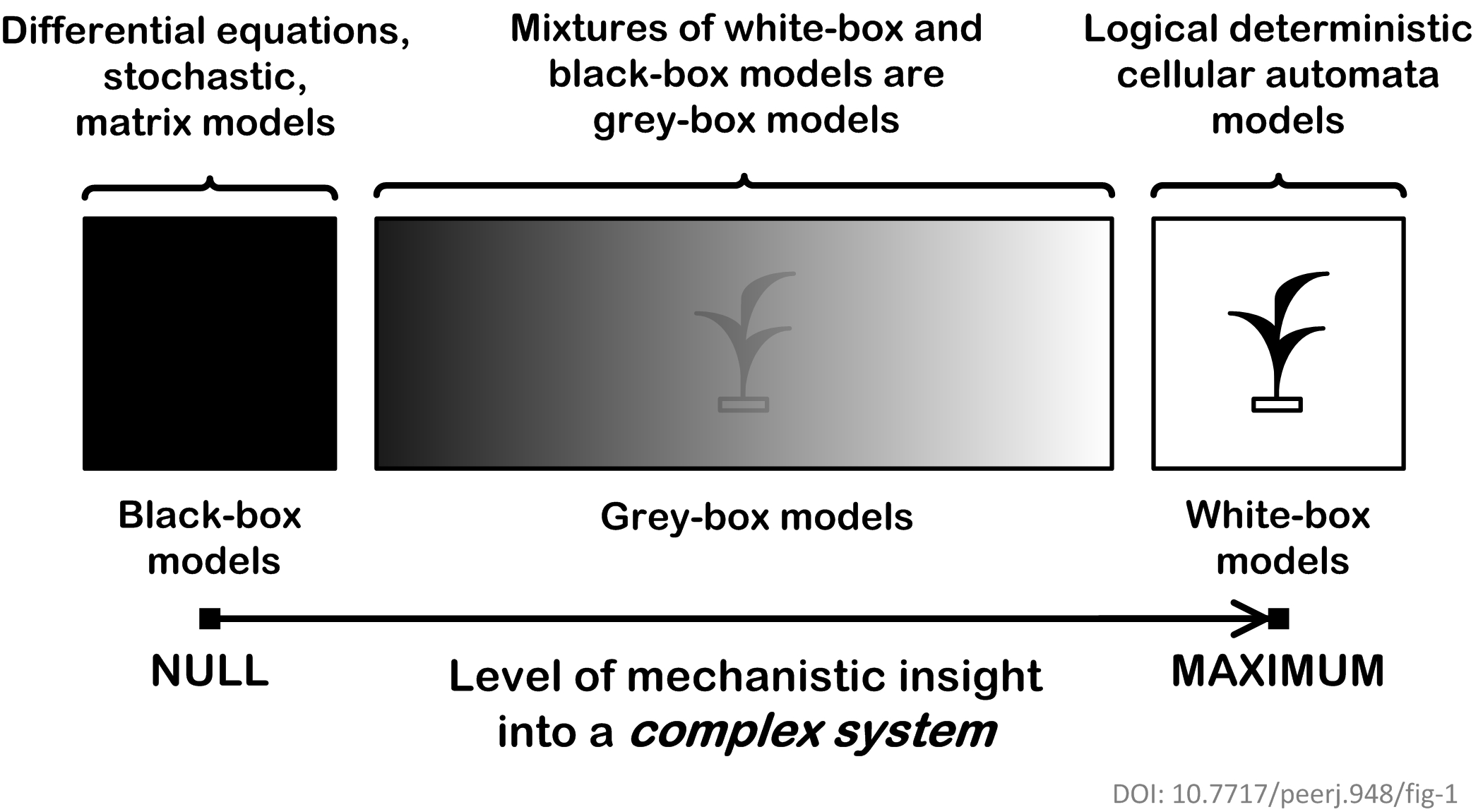

복잡계의 수학적 모델에는 블랙 박스, 화이트 박스(역학적, 제1 원리에 기반함), 그레이 박스(현상적 모델과 역학적 모델의 혼합)의 세 가지 유형이 있다.[12][13] 블랙 박스 모델에서는 복잡한 동적 시스템의 개별 기반 (역학적) 메커니즘이 숨겨져 있다.

블랙 박스 모델은 완전히 비역학적이다. 이것들은 현상학적이며 복잡한 시스템의 구성과 내부 구조를 무시한다. 모델의 불투명한 특성으로 인해 하위 시스템의 상호 작용을 조사할 수 없다. 반대로, 복잡한 동적 시스템의 화이트 박스 모델은 '투명한 벽'을 가지고 있으며 기본 메커니즘을 직접 보여준다. 동적 시스템의 미시, 중간, 거시 수준의 모든 이벤트는 화이트 박스 모델의 진화의 모든 단계에서 직접 볼 수 있다. 대부분의 경우, 수학 모델러는 복잡한 동적 시스템의 역학적 모델을 생성할 수 없는 강력한 블랙 박스 수학적 방법을 사용한다. 그레이 박스 모델은 중간적이며 블랙 박스 및 화이트 박스 접근 방식을 결합한다.

복잡계의 화이트 박스 모델을 만드는 것은 모델링 대상에 대한 사전 기본적인 지식의 필요성 문제와 관련이 있다. 결정론적 논리적 셀룰러 오토마는 필요하지만 화이트 박스 모델의 충분 조건은 아니다. 화이트 박스 모델의 두 번째 필요한 전제 조건은 연구 대상의 물리적 존재론의 존재이다. 화이트 박스 모델링은 제1 원리로부터의 자동적인 초논리적 추론을 나타낸다. 왜냐하면 그것은 대상의 결정론적 논리 및 공리적 이론에 완전히 기반하기 때문이다. 화이트 박스 모델링의 목적은 기본 공리에서 연구 대상의 역학에 대한 보다 상세하고 구체적인 역학적 지식을 도출하는 것이다. 화이트 박스 모델을 만들기 전에 대상의 내재적인 공리 시스템을 공식화해야 할 필요성은 임의의 논리 규칙을 기반으로 한 셀룰러 오토마 모델과 구별되는 화이트 박스 유형의 셀룰러 오토마 모델을 구별한다. 셀룰러 오토마 규칙이 대상의 제1 원리에서 공식화되지 않은 경우, 그러한 모델은 실제 문제와 관련성이 약할 수 있다.[13]

다음은 인공 생명 및 디지털 유기체 시뮬레이터 목록이다.

3. 2. 1. 보이드(Boids)

크레이그 레이놀즈가 만든 보이드(Boid)는 1987년 SIGGRAPH에 제출된 논문에서 처음 등장한 기법으로, 새떼나 물고기떼, 벌떼와 비슷한 집단 행동을 모방한다.[32]

각각의 보이드는 매 순간마다 자신의 주변을 평가할 뿐, 무리에 대한 정보는 가지고 있지 않다. 모든 보이드들은 하나의 무리로서 움직이고, 장애물과 적들을 피하며, 다른 보이드들과 보조를 맞춰서 유동적으로 이동하지만, 무리의 보이드들이 어디로 가는지는 전혀 알지 못한다.

이는 단순한 규칙 적용으로 복잡한 행동이 나타나는 창발적 특징을 보여주며, 복잡해 보이는 자연현상이 실제로는 단순한 규칙들의 상호작용으로 이루어졌을지도 모른다는 가정을 갖게 한다.[32] 최근에는 영화 그래픽에 많이 사용된다.

컴퓨터 그래픽으로 영화에서 거대한 무리의 움직임을 구현할 때, 보통은 하나하나를 특정한 위치에 그린다. 하지만 인공생명 기법을 사용하면 생명체의 군집 행동을 모방하여 움직이도록 만들 수 있다. 예를 들어, 개체들 사이의 거리만 고려할 때, 하나의 개체가 바로 주위의 다른 개체와 너무 가깝지도, 너무 멀지도 않아야 한다. 이 조건을 컴퓨터 그래픽에 적용하면 각 개체가 복잡하고 미묘하게 움직이게 하고 전체 무리의 행동을 자연스럽게 만들 수 있다.

3. 3. 젖어있는 인공생명(wet A-Life)

실험실에서 인위적인 조작을 통해 만들어진 실험체를 젖어있는 인공생명(wet A-Life)이라고 한다.현재까지는 과학기술과 생명체에 대한 이해 부족으로, 다른 생명체의 클론이나 유전자 조작 생명체를 만드는 수준이었다. 그러나 2010년 5월, 크레이그 벤터 연구소의 크레이그 벤터 박사는 사이언스 지에 "인공 유전자를 이용한 인공 합성 세포를 탄생시켰다"고 발표하며 획기적인 발전을 이루었다.[40] 이는 인간이 처음부터 끝까지 설계한 인공 DNA를 가진, 이전에는 없던 새로운 생명체였다.

2004년 12월 20일, 앨버트 립차버가 이끄는 미국 록펠러 대학의 인공생명 연구팀은 천연 세포와 똑같은 인공 소세포(vesicle)를 만들어 국립과학원 회보(PNAS)에 발표했다.[37] 그러나 이 인공세포는 모두 다른 생물체에서 추출한 물질로 만들어졌고, 세포가 생물적 기능을 하는 것은 아니었기에 진정한 인공 생명으로 보기는 어렵다.

2003년 11월, 크레이그 벤터 소장이 이끄는 미국 생물에너지대안연구소(IBEA) 연구팀은 5386개 염기 규모의 바이러스 생명체를 창조했다.[39]

2010년 5월 20일, 크레이그 벤터 박사는 화학적으로 합성한 DNA를 효모에 주입하여 게놈을 만들고, 이를 박테리아 세포에 주입하여 새로운 박테리아를 탄생시켰다. 벤터는 이를 '컴퓨터를 부모로 둔 지구 최초의 자기복제 종'이라고 주장했다.[40] 비록 DNA만을 만든 것이지만, 생명학계에서는 인공생명체 분야의 엄청난 진보로 평가한다.

뉴욕 타임스는 이러한 연구 결과가 새로운 유기체 탄생으로 이어지기까지는 몇 년 더 걸릴 것이라고 예측했다.[40]

2019년 5월에는 20개의 아미노산을 암호화하기 위해 세균 게놈의 64개 코돈에서 59개로 줄인 대장균 변종이 만들어졌다.[17][18]

현재 생물학에서는 뇌나 내장 등을 가진 다세포 생물은 만들지 못하지만, 외부 에너지를 얻어 자기 복제하는 연구가 진행 중이다. 미래에는 나노머신 기술을 통해 의료, 환경 보전, 특정 물질 생산 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

2003년에는 염기 서열로부터 인공 바이러스를 약 2주 만에 합성하는 데 성공했다. 다만 바이러스는 다른 생물 세포 내에서 증식하기 때문에 생명으로 볼지에 대해서는 논란이 있다.

2010년, 크레이그 벤터 박사 팀은 마이코플라스마 게놈을 나타내는 DNA를 합성하고, 이를 다른 세균 세포에 이식하여 자립적으로 증식하는 인공 세균을 만드는 데 성공했다.

4. 특징

인공생명은 전통적인 인공 지능이 하향식 접근 방식을 사용하는 것과 달리, 일반적으로 상향식으로 작동한다.[21] 이는 시스템의 기본 단위와 국소적인 상호작용을 모델화하고, 시스템을 작동시켜 행동을 진화시키고 해결 방안을 개선하는 방식이다.[42]

에이전트 기반 모델링은 인공 생명 및 다른 분야에서 시스템의 창발을 탐구하는 데 사용된다. 인공생명에서 창발은 단순한 단위가 복잡하고 비선형적인 방식으로 상호작용할 때 나타나는 전체적인 현상을 의미한다. 이는 인공생명 연구의 핵심 개념 중 하나로, 미리 계획되지 않은 새로운 현상이 상위 단계에서 창발하도록 하는 상향식 구성을 따른다.[44]

크리스토퍼 랭턴의 개미는 창발을 설명하는 좋은 예시이다. 가상 개미(vant)에게 간단한 규칙(예: 빈 세포에서는 전진, 파란 세포에서는 왼쪽으로 회전하며 세포를 노란색으로 변경, 노란 세포에서는 오른쪽으로 회전하며 세포를 파란색으로 변경)을 부여하면, 가개미들은 실제 개미와 유사하게 움직이며 길을 만들어 나간다. 이러한 사회적 행동은 뚜렷하게 프로그래밍되지 않았음에도 자발적으로 나타나는 창발적 행동의 예시이다.[44]

전통적인 생물학이 분석과 분해에 중점을 두는 반면, 인공생명은 컴퓨터나 다른 매체에서 생명과 유사한 과정이나 행동을 합성하고 종합하려 한다.[43] 인공 환경에서 생명 시스템의 근본적인 과정을 연구하여 복잡한 정보 처리에 대한 이해를 높이고자 하며, 진화 역학, 집합 시스템의 출현적 성질, 생체 모방 등과 관련된 문제를 다룬다.[12]

진화 알고리즘은 최적화 문제에 적용된 인공 생명 원리의 실질적인 응용이다. 에이전트의 적합성은 문제 해결 능력으로 정의되며, 주요 알고리즘으로는 개미집단 최적화, 박테리아 군집 최적화, 유전 알고리즘, 유전자 프로그래밍, 군집 지능 등이 있다.

다중 에이전트 시스템은 환경 내에서 여러 개의 상호 작용하는 지능형 에이전트로 구성된 전산화 시스템이다. 진화 예술은 인공 생명의 기술과 방법을 사용하여 새로운 형태의 예술을 창조하며, 진화 음악은 음악에 적용한다. 생명의 기원과 생명의 기원은 때때로 인공 생명 방법론을 사용하기도 한다. 양자 인공 생명은 양자 알고리즘을 인공 생명 시스템에 적용한다.

4. 1. 실재적

인공생명은 인간이 창조한 계에 대한 연구이다. 따라서 이것이 컴퓨터나 기계 상에서 나타나는 현상이며 실제 생명 현상과는 무관한 것이 아닌가 하는 의문이 제기될 수 있다. 라스무젠(S.Rasmussen)은 인공생명의 실재성에 대해 다음과 같이 논증한다.[41]- 공리 1: 범용 컴퓨터는 어떠한 과정도 시뮬레이션할 수 있다.

- 공리 2: 생명은 과정이다.

- 공리 3: 생명과 무생물을 구분할 수 있는 기준이 있다.

- 공리 4: 인공 유기체는 자신의 우주인 실재 R2를 지각할 수 있어야 한다. 이것은 우리의 우주 R1이 우리에게 실제적인 만큼 실제적이다.

- 공리 5: R1과 R2는 똑같이 실재들이다.

- 공리 6: R2의 세부 사항들을 연구함으로써 실재 일반, 특히 R1의 기본적 속성들에 관해서 배울 수 있다. 우리의 세계 R1은 이 실재의 한 특수한 사례이다.

공리 1과 2에 따르면 디지털 컴퓨터 속에 생명을 시뮬레이션하는 것이 가능하며, 그것을 담고 있는 하드웨어와는 무관하다는 결론이 도출된다. R2는 R1을 통해 구현될 수 있지만 R1과는 무관하다. 인공생명의 세계는 우리와는 다른 물리학을 가진 다른 세계이지만, 우리 세계만큼 실재적이다.

생명에 있어서 본질적인 것과 비본질적인 것을 구분하기 위해서는 우리와는 다른 생명체와의 비교가 불가피하다. 그러나 우리가 관찰할 수 있는 유일한 생명체는 우리를 포함한 지구상의 생명체뿐이다. 우리가 컴퓨터 속에서 생명을 합성할 수 있다면, 이것과 우리와의 비교를 통해 무엇이 생명을 만들어내는 본질적 요소인지 가려낼 수 있을 것이다.[41]

4. 2. 상향식

인공생명 연구는 복잡한 생태계를 이해하거나 인공지능의 작동 방식을 이해할 필요 없이, 더 저급한 방법론을 이용한다. 따라서 상향식(bottom-up) 방법으로 시작하는 것이 더 합리적이다. 이 방법에서는 한 상황의 기본 단위들과 지역적 상호작용을 모델화한다. 그리고 시스템을 작동시키고 그것의 행동을 진화시키고 해결 방안을 개선해 간다.[42] 결국, 인공생명의 합성은 가장 낮은 단계에서 소단위들과 국소적인 상호작용에 대한 간단한 규칙을 정의하는 것에서 시작된다. 이러한 상호작용을 통해 나타나는 전체적인 행동, 즉 특수한 규칙에 따라 프로그램되지 않았던 행동이 발생한다.일반적으로 인공지능은 톱다운 방식을 사용하지만, 인공생명(소프트웨어)에서는 바텀업 방식을 사용한다.

4. 3. 종합적

전통적인 생물학이 분석과 분해에 중점을 둔다면, 인공생명은 컴퓨터나 다른 매체에서 생명과 유사한 과정이나 행동을 합성하고 종합하려 한다.[43] 인공생명은 인공 환경에서 생명 시스템의 근본적인 과정을 연구하여 이러한 시스템을 정의하는 복잡한 정보 처리에 대한 더 깊은 이해를 얻고자 한다. 이러한 주제는 광범위하지만, 종종 진화 역학, 집합 시스템의 출현적 성질, 생체 모방뿐만 아니라 생명의 본질 철학 및 예술 작품에서 생명과 같은 속성의 사용과 관련된 문제를 포함한다.[12]복잡계의 수학적 모델에는 블랙 박스, 화이트 박스, 그레이 박스의 세 가지 유형이 있다.[12][13] 블랙 박스 모델은 복잡한 동적 시스템의 개별 기반 (역학적) 메커니즘을 숨기고, 완전히 비역학적이며 현상학적이다. 반면, 화이트 박스 모델은 기본 메커니즘을 직접 보여주며, 모든 단계에서 미시, 중간, 거시 수준의 이벤트를 직접 볼 수 있다. 그레이 박스 모델은 블랙 박스와 화이트 박스 접근 방식을 결합한 중간 형태이다. 화이트 박스 모델을 만들려면 모델링 대상에 대한 사전 기본적인 지식과 물리적 존재론이 필요하며, 제1 원리로부터의 자동적인 초논리적 추론을 나타낸다.[13]

다음은 인공 생명 및 디지털 유기체 시뮬레이터 목록이다.

4. 4. 창발의 허용

창발이란 단순한 단위가 복잡한 비선형의 방식으로 상호작용할 때 창조되는 전체를 가리킨다. 시스템 전체의 형상이나 거동이 시스템 속의 작은 구성 요소 사이의 행동에 의해 성립하여, 상향적인(bottom-up) 활동이 반영되어 있는 것을 말한다. 창발은 인공생명 연구분야에 있어 기본적이고 핵심적인 개념의 하나가 되어있다. 인공생명은 미리 기획되지 않는다. 예상되지 않았던 새로운 현상을 상위 단계에서 창발하게 하는 상향식 구성에 따라 인공생명은 자연스럽게 창발성의 논의로 이어지게 된다.[44]크리스토퍼 랭턴(Christopher Langton)의 개미는 창발을 잘 설명해 줄 수 있는 예 중 하나이다. 먼저, 단순한 컴퓨터 개미, 즉 가상 개미(virtual ant)를 가개미(vant)라고 부르자. 그리고 이웃한 환경(컴퓨터 세포의 격자판)에서 어떻게 반응하는지 결정하는 단순한 규칙 몇 개를 가개미에게 부여한다. 예를 들면 다음과 같다.

- 가개미가 빈 세포에 들어가면, 계속해서 전진한다.

- 파란 세포에 들어가면, 세포를 노란색으로 바꾸고 왼쪽으로 돈다.

- 노란색 세포에 들어가면, 세포를 파란색으로 바꾸고 오른쪽으로 방향을 바꾼다.

가개미를 동시에 동일한 격자판에 풀어놓으면 실제 개미와 매우 유사하게 움직이는데, 처음에는 이리저리 배회하다가 서로의 존재를 알아차리고 길을 만들어 나간다. 여기서 중요한 점은 랭턴이 가개미가 그러한 사회적 행위를 보이도록 뚜렷하게 프로그래밍하지 않았다는 것이다. 행동은 자발적으로 전개되어 갔다. 단순한 규칙에서부터 전개된 복잡하고 예기치 못했던 행동 현상이 인공생명 실험에서는 되풀이해 나타났는데, 이를 창발적 행동(emergent behavior)이라 부른다.

창발적 행동은 인공생명의 가장 매력적이고 기본적인 측면이다. 창발적 행동으로 말미암아, 많은 인공생명 프로젝트는 연극의 인물을 창조하게 하고, 그 인물들이 줄거리를 만들어 가게 하는 것으로 된다. 창발적 행동은 확실히 인공생명으로 하여금 생물을 닮게 만든다. 또한 자기 조직화의 법칙이 작용하고 있다는 생각의 강력한 근거가 된다.[44]

5. 철학

인공생명의 철학은 '생명이 무엇인가'라는 근본적인 질문과 연결된다. 인공생명을 생명으로 간주할 경우, 이를 어떻게 접근하고 대해야 하는지에 대한 윤리적 문제가 제기된다.[29]

인공생명 연구는 "우리가 아는 생명"뿐만 아니라 "가능한 생명"을 연구함으로써 전통적인 모델링과 차이를 보인다.[9] 블라디미르 게오르기예비치 레코는 이를 "우리가 아는 프로세스"와 "가능한 프로세스"의 모델링으로 일반화했다.[10]

현재 일반적으로 받아들여지는 생명 정의에 따르면, 현재의 인공생명 시뮬레이션이나 소프트웨어는 살아있는 것으로 간주되지 않으며, 생태계의 진화 과정의 일부를 구성하지 않는다. 그러나 인공생명의 잠재력에 대해서는 다양한 의견이 존재한다.[46]

- '''강한 인공생명'''(cf. 강한 AI) 입장은 존 폰 노이만과 같이 "생명은 특정 매체로부터 추상화될 수 있는 과정이다"라고 주장한다. 톰 레이는 자신의 프로그램 티에라가 컴퓨터에서 생명을 시뮬레이션하는 것이 아니라 합성하고 있다고 주장했다.[11]

- '''약한 인공생명''' 입장은 화학 용액 외부에서 "살아있는 과정"을 생성하는 가능성을 부정한다. 이들은 생명 과정을 시뮬레이션하여 생물학적 현상의 근본적인 역학을 이해하고자 한다.

종교적인 차원에서는 신의 영역을 인간이 침범하려 한다는 생명윤리 논쟁이 제기되고 있다. 일부에서는 이를 '과학의 영역에 생명이라는 고귀한 영역을 양보하지 않으려는 문화적 경향' 때문이라고 본다.

5. 1. 생명이란 무엇인가

생명에 대한 정의는 오늘날에도 정립되어 있지 않다. 탄소 맹목주의나 물질 종속적인 관점에서 보이는 생명의 특징은 다음과 같다. 이는 도인 파머와 알레타 다 벨린이 정리한 실제 존재하는 생명의 핵심적인 속성을 이루는 목록이다.[45]- 생명은 명확한 형태를 가진 조직이다.

- 생명은 자기-재생산한다.

- 생명은 자기-표현의 정보 창고와 결합되어 있다.

- 생명은 신진대사를 통해 성장한다.

- 생명은 환경과의 기능적인 상호작용을 시작한다.

- 생명을 이루는 부분들은 서로에 대한 임계의 내적 의존성을 가지고 있다.

- 생명은 혼란에 직면하여 동역학적인 안정성을 보여준다.

- 개체가 아니라 그것의 계통으로서, 생명은 진화할 수 있는 능력을 가지고 있다.

컴퓨터 유기체가 생명인지의 문제를 앞의 파머와 벨린의 여덟 가지 기준을 다시 검토해 보며 설명할 수 있다.[45]

- 컴퓨터 바이러스와 레이의 기생체는 모두 패턴이다. 그들은 물질적인 대상이라기보다는 정보 구조이다.

- 디지털 유기체와 바이러스는 스스로 재생산할 수 있다.

- 그것들도 자기-표현을 가진다.

- 그것들은 어떤 의미에서 신진대사를 한다. 이는 레이가 했던 것처럼, 기계 명령이 단지 논리적인 기본 요소가 아니라 화학적으로 활성화되는 존재로서 해석될 수 있기 때문이다. 스스로 유지되고 특수한 자극에 반응하기 위해서 명령들은 열이 발생하는 동안 약간의 컴퓨터 전기에너지가 재분배되도록 지휘한다.

- 이런 방식으로 컴퓨터 유기체는 인공적인 가상이든 “실제” 하드웨어든 상관없이 그것의 환경과 기능적인 상호작용을 시작한다.

- 그리고 디지털 유기체는 작고 기능적인 통일체이기 때문에, 우리는 그것을 이루는 부분들이 임계의 방식으로 상호 의존적이라는 것을 인정해야만 한다. 레이의 유기체는 확실히 죽을 수 있다.

- 그러나 설사 사람들이 이러한 프로그램이 얼마나 역동적인지 논의할 수는 있더라도, 그것들도 자신들이 선호하는 환경 내에서는 안정적인 구조이다.

- 여덟 개의 명령으로 된 선조 유기체를 풀어놓은 후, 티에라 내부에 출현한 다양한 형태의 프로그램이 관찰되었기 때문에, 그것들은 분명히 가계 내에서 진화할 수 있는 능력을 부여받았음에 틀림없다. 레이는 심지어 고생물학자들이 지질학적인 화석 기록에 실제로 묘사했던 패턴에 상응하는, 대진화적인 패턴이라는 용어로 자신의 시뮬레이션을 이해하려고 시도했다. 그러한 패턴은 새로운 생명 형태로의 급속한 도약에 의해 중단되는, 긴 시기에 걸친 종의 안정성을 포함할 것이다.

5. 2. 인공생명은 생명인가?

인공생명 연구자들은 크게 두 그룹으로 나뉜다.- '''강한 인공생명(strong alife)''' 그룹은 "생명이란 어떤 특별한 매개체와 상관없이 추상화될 수 있는 과정이다"라고 주장한다(존 폰 노이만).[46] 토마스 레이는 그의 유명한 프로그램 티에라가 컴퓨터에서 생명을 모방한 것이 아니라 합성한 것이라고 선언했다.[11]

- '''약한 인공생명(weak alife)''' 그룹은 탄소 기반 화학 용액에서 "살아있는 과정"을 생성할 가능성을 부정한다. 이들은 생명 과정을 흉내 내어 그 현상을 이해하고자 하며, 최소한의 해를 제공하는 에이전트 기반 모델(agent based model)을 주로 사용한다. 즉, '본질적으로 생명 현상을 생성하는 것을 알 수는 없지만 단순한 어떤 것은 할 수 있을 것이다'라는 입장이다.[46]

강한 인공생명 그룹은 인공생명 연구가 생명 창조를 위한 것이라고 보는 반면, 약한 인공생명 그룹은 생명 모방 모델링에 만족한다. 이처럼 인공생명의 본질은 연구자들 사이에서도 다르게 이해되고 있다.

5. 2. 1. 크레이그 벤터의 인공 DNA

2010년 5월 20일(현지시각), 크레이그 벤터 연구소의 크레이그 벤터 박사는 과학저널 <<사이언스>>에 '''인공유전자를 이용한 '인공 세포'를 탄생시켰다'''고 발표했다.[40] 이 연구는 인간이 처음부터 끝까지 설계한 인공 DNA를 가진, 이전에는 없는 새로운 생명체이기 때문에 생명공학 연구의 이정표로 평가받는다. 벤터 박사는 이전에 인공 바이러스 생명체를 발표한 적이 있어, 인류 최초의 인공생명체를 만들 가장 유력한 후보로 여겨진다.[39]연구팀은 미코플라즈마 미코이즈라는 박테리아의 유전정보를 복사해 인공 DNA 조각들을 만들고, 이 조각들을 하나로 이어 완전한 유전정보가 담긴 DNA 세트를 완성했다. 그 후, 미코플라즈마 카프리콜룸이라는 다른 종류의 박테리아 세포에서 DNA를 빼내고 인공 DNA를 집어넣은 결과, 카프리콜룸에서 미코이즈의 특성이 나타났다. 이 인공 DNA는 10억 번 넘게 자가복제(증식)를 하는 동안에도 그대로 발현되었다.

하지만 이 연구는 윤리적 논란을 피하기 어렵다. 영국 민간단체 ‘유전자감시’의 헬렌 월리스는 BBC방송과의 인터뷰에서 “인공 박테리아가 자연계에 퍼졌을 때 어떤 일이 일어날지 모른다”고 지적했다.[49] 버락 오바마 대통령은 이 연구 성과에 대해 사전에 보고를 받은 후 백악관 생명윤리위원회에 인공유전자에 대한 검토를 지시하기도 했다.[50]

5. 2. 2. 인공 DNA를 보는 두 가지 시선

크레이그 벤터 박사 등 일부 과학자들은 인공 DNA 연구가 새로운 산업 혁명을 일으킬 잠재력이 있다고 평가하며, 이산화탄소를 흡수하거나 에너지원을 생산하는 박테리아 등 다양한 인공 박테리아를 만들 수 있다고 기대한다.[49] 이러한 기술은 백신 개발, 대체 에너지 개발, 공기 중 탄소 제거 등 새로운 기술 개발에 기여할 수 있다.[50]하지만, 이러한 긍정적인 시선과는 달리, 인공 DNA 연구에 대한 우려의 목소리도 존재한다. 영국 민간단체 '유전자감시'의 헬렌 월리스는 인공 박테리아가 자연계에 퍼졌을 때 발생할 수 있는 문제점을 지적했다.[49] 옥스퍼드대 유하이로 실용윤리센터 줄리언 살버레스쿠 교수는 인공유전자 및 인공생명체에 대한 강력한 통제가 없을 경우, 생태계 교란 및 지구 생명체의 소멸 가능성을 경고하며, 이 기술이 테러리스트에 의해 생화학무기 개발에 악용될 수 있다는 점을 언급했다.[50]

버락 오바마 미국 대통령은 이러한 연구 성과에 대해 보고받은 후, 백악관 생명윤리위원회에 인공유전자에 대한 검토를 지시하여, 잠재적 혜택과 위험을 분석하고 윤리적 지침을 마련하도록 했다.[50]

6. 인공생명과 예술

인공생명예술은 인공생명 연구 기술로 구현되는 예술 현상이다. 진화컴퓨터계산, L-시스템, 셀룰러오토마타 기법 등이 활용되며, 음악, 미술, 그래픽 분야에서 다양하게 나타난다.[51] 미첼 화이트로는 인공생명예술을 다음과 같이 네 가지 영역으로 구분했다.

- 컴퓨터 안에서 배양되는 인공생명예술작품

- 컴퓨터와 외부 환경에 상호 작용하는 인공생명예술작품

- 인공생명이 로봇 안에 구현된 상태로 실재 공간에서 스스로 움직이는 형태의 인공생명예술작품

- 전적으로 추상적인 이미지 표현을 산출하는 인공생명예술작품[51]

최근에는 스마트폰 앱을 활용한 인공생명예술도 나타나고 있다.

6. 1. 칼 심스

칼 심스(Karl Sims)의 <판스페르미아>는 3차원 입체 이미지로 된 유사생명체가 성장하는 프로그램이다. 유전자 알고리즘과 L-시스템 기법을 활용하여, 유전자형, 표현형, 선택, 재생산(혹은 증식), 교차 등의 유전 원리를 통해 인공 진화를 구현했다. 이 프로그램은 LISP로 작성되었다.[52]<판스페르미아>는 외계 행성에 떨어진 씨앗이 상호 교배와 돌연변이를 거쳐 다양한 식물 종으로 진화하는 과정을 보여주는 애니메이션이다. 인공 진화로 생성된 식물 중 다수는 지구의 식물과 유사하지만, 지구에서는 볼 수 없는 독특한 형태도 나타났다.[53]

6. 2. 크리스타 좀머러와 롤랑 미뇨노

크리스타 좀머러와 롤랑 미뇨노는 1990년대부터 인공생명예술을 구현하고 있는 작가들이다.[51]<에이-볼브>(1994)는 관객과 상호작용하며 진화하는 인공생태계이다. 이 작품은 지구 탄생기의 원시 수프를 상징하는 듯한 수조를 인터페이스로 사용하며, 그 속에서 유유히 떠다니는 인공생명체들은 서로 먹고 먹히는 생존공간을 형성한다. 관객들은 터치스크린을 통해 초기 이미지 형태를 만들고, 이 이미지는 <에이-볼브>의 알고리즘을 통해 3차원 젤리피시로 배양된다. 젤리피시들은 수조 안에서 움직이는 관객의 손에 직접 반응하고, 자기들끼리 생사의 경쟁을 벌인다. 더 빠르게 헤엄칠 수 있는 젤리피시만이 더 느린 젤리피시를 먼저 잡아먹을 수 있으며, 환경에 최적화된 인공생명체들은 서로 교배하고 자손을 퍼트릴 수 있다.[55]

<에이-볼브>는 토머스 레이가 작품 제작에 직접 참여한 것으로도 유명하다. 톰 레이는 1990년대 초 인공생명 시스템 <Tierra>로 컴퓨터 가상공간 안에서 자율적으로 진화하는 인공생명을 실험했던 인물이다.[55]

6. 3. 케네스 리날도

케네스 리날도(Kenneth Rinaldo)는 자신의 작품 <오토포이에시스(Autopoiesis)>에 대해 '사이버네틱스의 발레'라고 부른다.[51] 이 작품에 등장하는 로봇팔들은 서로를 알아보고 낯선 방문자를 마중하며, 대화와 흉내를 내려는 듯한 모습을 보인다.‘오토포이에시스’는 ‘자율적인 생산’ 혹은 ‘자기생산’을 의미한다. 이 용어는 뇌신경생리학자인 움베르토 마투라나와 프란시스코 바렐라가 생명체의 기본적인 특성을 설명하기 위해 사용했다. 이들에 따르면 생명체는 기능상 폐쇄적인 시스템을 유지하면서도 외부와의 에너지 교환 작용을 통해 자기를 조직화한다. 리날도는 이 로봇이 자동성을 넘어 자율성을 갖춘 미적 생산자가 되기를 기대한다.

케네스 리날도는 로드니 브룩스의 영향을 받은 로봇예술가로 알려져 있다. MIT 인공지능 로봇 센터의 브룩스는 선형적인 제어시스템으로서의 인공지능을 비판하고, 새로운 형식의 인공지능 개념을 주장했다. 그는 인간의 두뇌를 전체적으로 모방하는 대신, 벌레들의 단순한 감각반응으로부터 고도의 지능으로 진화하는 인공지능 개념을 제시했다.[56]

6. 4. 가와구치 요이치로

가와구치 요이치로(河口洋一郎)는 1970년대부터 컴퓨터로 살아 있는 예술작품을 만드는 프로젝트를 진행해왔다.[51] 그는 로켓 발사를 보며 외계로 나가는 상상을 했던 어린 시절의 경험이 작품의 기초가 되었으며, 언젠가 인류가 지구를 떠나야 할 때를 대비하여 생명을 존속시킬 목적으로 인공생명을 만들고 있다고 말한다.[51]그는 '생존'하기 위해 예술을 하며, 해저도시나 행성도시 등의 미래적인 상상력을 토대로 그러한 환경에서 필요한 생물체를 합성하는 것을 예술적으로 표현한다.[57] 그의 작품 <성장 모델>에는 자기유사성의 원리가 들어있으며, <신비한 은하>에서는 메타볼을 사용해 공 모양의 그 형태들이 스스로 자라면서 사람처럼 자손을 낳는 모습을 담았다.[57] 인공생명에 일본 전통문화를 결합시키기도 했던 그는 생물학의 특수진화를 거론하며, 미디어 아트가 국제적으로 획일화되기보다는 지역적 고립을 통해 다양성을 유지해야 한다고 주장한다.[51]

6. 5. 마코토 히라하라

마코토 히라하라(まこと平原)의6. 6. VIDA: Art and Artificial Life International Awards

VIDA는 스페인어로 생명이라는 뜻인데, 이 의미를 살린 'VIDA: Art and Artificial Life International Awards'는 스페인의 Telefonica 재단이 예술과 인공생명 프로젝트를 공인하고 시상하는 국제 경쟁 대회이다.[51] 1999년 VIDA 2.0을 시작으로 매년 진행되어 왔다. VIDA는 인공생명 예술 뿐 아니라, 인공생명 관련 분야의 첨단 기술을 연구하는 학제간 연구 프로젝트들도 초대하고 있다.7. 인공생명의 꿈

인공생명은 오래전부터 사람들의 관심사였으며, SF, 판타지 등의 환상문학, 영화, 게임 등 다양한 장르에서 소재로 활용된다.[29] 인공생명은 인공 환경에서 생명 시스템의 근본적인 과정을 연구하여 이러한 시스템을 정의하는 복잡한 정보 처리에 대한 더 깊은 이해를 얻고자 한다.

7. 1. 설화 및 신화

- Πυγμαλίων|피그말리온el: 그리스 신화에 나오는 조각가이다. 그는 자신이 만든 아름다운 여인상을 사랑하여, 여신 아프로디테에게 빌어 인간으로 만들었다고 한다. 여기서 유래한 피그말리온 효과라는 심리학 용어가 있다.

- גולם|골렘he: 유대인 신화에 나오는 인간의 창조물이다. 진흙으로 빚어 랍비의 주문으로 생기를 불어넣어 만든 괴물이다.

- homunculus|호문쿨루스la: 라틴어에서 온 말로 인간 또는 작은 생명체를 뜻한다. 호문쿨루스는 정액 속의 소인간을 의미하는 용어였다. 하지만 연금술사들 사이에서 이 호문쿨루스를 여성의 태를 빌리지 않고 인공적으로 사람으로 완성시키고자 하는 움직임이 있었고, 이를 통해 각종 이야기가 대량 생산되면서 그 의미가 변질되었다. 호문쿨루스를 만들려고 시도했던 대표적인 연금술사는 파라켈수스이다. 각종 설화에 따르면 호문쿨루스는 그 생명이나 육체가 기술에 의해 만들어졌기 때문에, 태어나면서부터 기술을 몸에 지니고 있으며 아무에게도 배울 필요가 없다고 한다. 또는 기술뿐만 아니라 세상의 모든 진리를 알고 있다는 설도 있다.

7. 2. 소설·영화

: 메리 셸리가 과학 실험으로 만들어진 괴물에 대해 쓴 소설이다. 메리 셸리는 유럽 여행 중 뇌샤텔에 들렀는데, 이는 <프랑켄슈타인>을 쓰기 2년 전이었다. 이때 그녀가 자크 드로의 안드로이드를 보았을 가능성이 있다. 메리 셸리의 아버지 윌리엄 고드윈의 저서 <마법사들의 생애>에는 인공생명을 제작했던 사람들의 이야기가 기록되어 있다. 셸리의 소설 속 빅터 프랑켄슈타인에게서 이들 중 몇몇의 흔적을 볼 수 있다.[59]

: 감정이 있는 로봇 데이비드가 마법의 힘으로 진짜 인간이 되어 잃어버린 엄마의 사랑을 되찾기 위해 여행한다는 줄거리의 영화이다.

- 영화 13층

: 가상 시뮬레이션 컴퓨터 게임이 현실(혹은 다중우주)이었다는 줄거리의 영화이다.

: SF 소설 작가이자 대가이다. 오늘날 로봇공학(Robotics)이라는 분야는 1945년 아이작 아시모프의 소설에 나오는 로봇(Robot)이라는 단어에서 만들어졌다. (로봇이라는 단어 자체는 카렐 차페크가 1921년에 고안했다.)[60]

참조

[1]

웹사이트

Dictionary.com definition

http://dictionary.re[...]

2007-01-19

[2]

서적

The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences

https://books.google[...]

The MIT Press

[3]

간행물

The Game Industry's Dr. Frankenstein

Imagine Media

1997-11

[4]

웹사이트

Artificial life: organization, adaptation and complexity from the bottom up

https://web.archive.[...]

Trends in Cognitive Sciences

2007-01-19

[5]

서적

Artificial Life Models in Software

https://www.springer[...]

Springer

[6]

서적

Artificial Life Models in Hardware

https://www.springer[...]

Springer

[7]

웹사이트

What is Artificial Life?

https://web.archive.[...]

2007-01-19

[8]

논문

The past, present, and future of artificial life

https://dx.doi.org/1[...]

2014

[9]

웹사이트

Artificial Life

http://www.probelog.[...]

Addison-Wesley

1992

[10]

웹사이트

Mathematical Modeling of Evolution

http://pespmc1.vub.a[...]

Principia Cybernetica Web (Principia Cybernetica, Brussels)

1999

[10]

논문

The Future of Scientific Simulations: from Artificial Life to Artificial Cosmogenesis

https://arxiv.org/ab[...]

Ria University Press

2008

[11]

간행물

An approach to the synthesis of life

http://life.ou.edu/p[...]

2016-01-24

[12]

논문

A Solution to the Biodiversity Paradox by Logical Deterministic Cellular Automata

[13]

논문

A white-box model of S-shaped and double S-shaped single-species population growth

[14]

웹사이트

Aevol

http://aevol.fr/

[15]

Youtube

EvoLife on YouTube

https://www.youtube.[...]

[16]

Youtube

The Bibites Project

https://www.youtube.[...]

[17]

뉴스

Scientists Created Bacteria With a Synthetic Genome. Is This Artificial Life? – In a milestone for synthetic biology, colonies of E. coli thrive with DNA constructed from scratch by humans, not nature.

https://www.nytimes.[...]

2019-05-16

[18]

간행물

Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome

2019-05-15

[19]

웹사이트

Libarynth

http://libarynth.org[...]

2015-05-11

[20]

웹사이트

Caltech

http://authors.libra[...]

2015-05-11

[21]

웹사이트

AI Beyond Computer Games

https://web.archive.[...]

2008-07-04

[22]

웹사이트

From Complexity to Perplexity

https://www2.econ.ia[...]

1995

[23]

웹사이트

What is Artificial Life?

http://zooland.alife[...]

2007-01-19

[24]

웹사이트

Artificial life: organization, adaptation and complexity from the bottom up

http://www.reed.edu/[...]

TRENDS in Cognitive Sciences

2007-01-19

[25]

문서

정확히는, 동물계・식물계・광물계의 「3계」

[26]

웹사이트

A List of Open Problems (Open Problems in Artificial Life)

https://libarynth.or[...]

2018-03-18

[27]

웹사이트

Open Problems in Artificial Life

http://authors.libra[...]

2018-03-18

[28]

웹사이트

Evolution experiments with digital organisms

http://myxo.css.msu.[...]

2007-01-19

[29]

문서

Artificial Life

1989

[30]

문서

몸과 기계의 경계 :사이버네틱스, 인공생명, 온생명

2009

[31]

서적

인공생명

사민서각

1995

[32]

웹사이트

인공생명, 새로운 생명의 창조

http://gameai.net/Ar[...]

[33]

웹사이트

'[매트릭스3 - 레볼루션] 인공생명 생명체의 진화-자율적행동 인공적으로 구현'

http://cgi.chol.com/[...]

[34]

서적

Automata: A historical and technological study

1985

[35]

서적

Theory of self-reproducing automata

University of Illinois Press

1966

[36]

서적

인공생명은 자연계에서 나타나는 특징적인 행동들을 보여줄 수 있는 인공적인 시스템에 관한 연구이다. 그것은 컴퓨터와 다른 인공적인 매체 안에서 살아있는 것과 같은 행동들의 합성을 시도함으로써 살아있는 유기체의 분석에 관심을 기울여 온 전통적인 생물학을 보완한다. 생물학은 주로 생명의 물질 적 토대에 관심을 갖는 반면, 인공생명은 생명의 형식적인 원리에 관심을 갖는다.

[37]

뉴스

한 발 다가선 인공생명 창조

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

[38]

뉴스

Gene genie

http://www.guardian.[...]

가디언지

[39]

간행물

'인공생명'이 뚜벅뚜벅 다가온다

http://www.donga.com[...]

주간동아

[40]

뉴스

'인공 세포' 탄생

http://www.hani.co.k[...]

한겨레 신문

[41]

웹사이트

정신은 진화의 우연한 결과인가?

http://sockin.com.ne[...]

[42]

웹사이트

인공생명의 개념

http://www.aistudy.c[...]

[43]

웹사이트

인공생명의 개념

http://www.aistudy.c[...]

[44]

웹인용

인공생명의 개념

http://www.aistudy.c[...]

[45]

서적

기계 속의 생명

[46]

웹사이트

artificial life란 무엇인가?

http://www.aistudy.c[...]

[47]

서적

기계 속의 생명

이제이북스

2004

[48]

서적

기계 속의 생명

이제이북스

2004

[49]

뉴스

유전자 ‘조작’ 넘어 ‘제조’… 인공생명체 첫 탄생

http://news.khan.co.[...]

[50]

웹사이트

인공 생명체 세계 첫 탄생! - 인공 생명체와 생명 창조 논란

http://cafe.daum.net[...]

[51]

논문

인공생명과 예술

http://s-space.snu.a[...]

[52]

웹인용

인공생명과 예술

http://s-space.snu.a[...]

[53]

뉴스

디지털 창세기

http://news.hankooki[...]

[54]

웹인용

인공생명과 예술

http://s-space.snu.a[...]

[55]

웹인용

인공생명과 예술

http://s-space.snu.a[...]

[56]

논문

인공생명과 예술

http://s-space.snu.a[...]

[57]

서적

미디어아트 예술의 최전선

[58]

간행물

예술가가 창조하는 생명

http://magazine.jung[...]

[59]

서적

살아있는 인형

[60]

서적

마음의 아이들

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com