제1차 니케아 공의회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

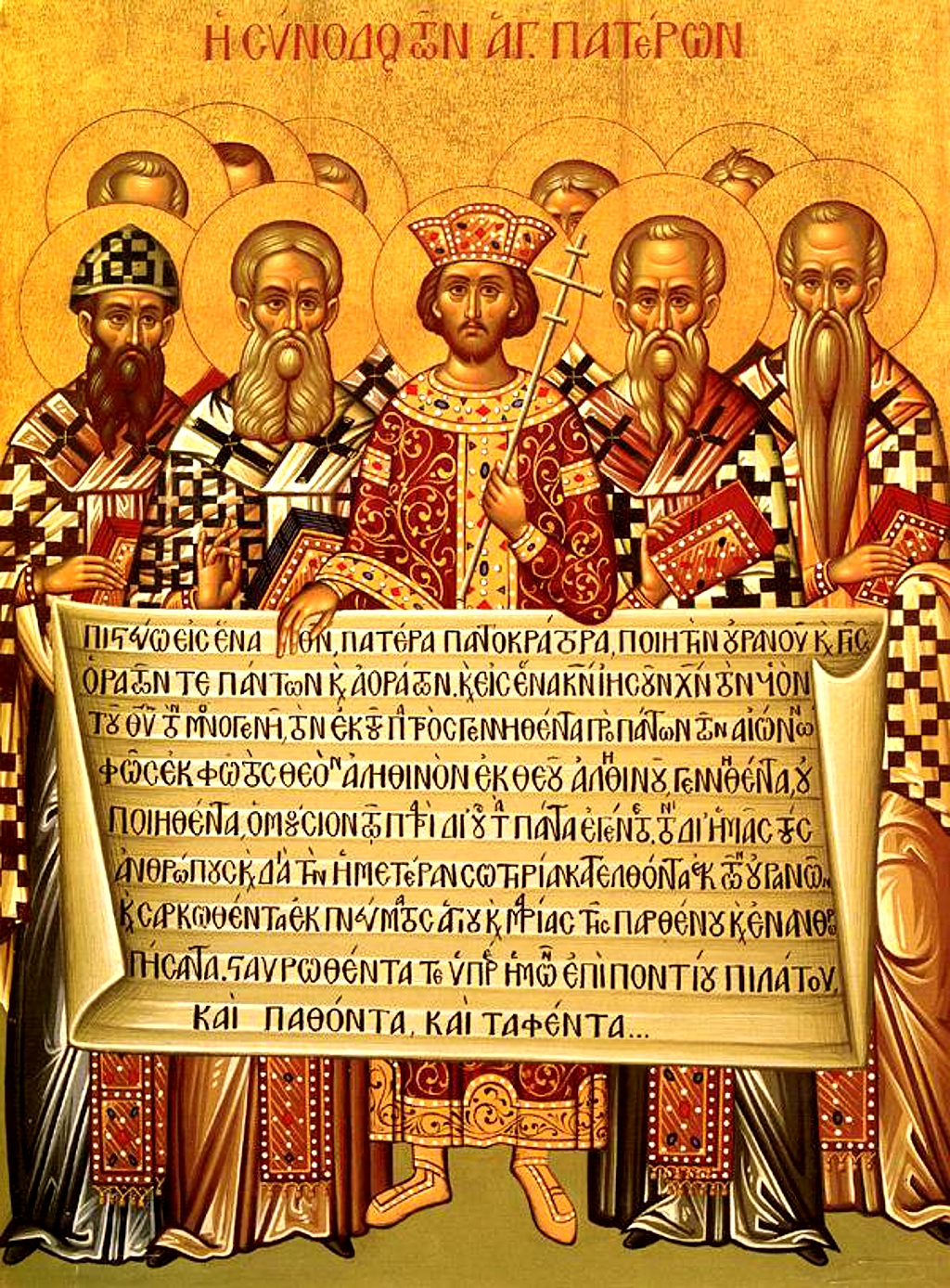

제1차 니케아 공의회는 325년 로마 황제 콘스탄티누스 1세의 주도로 소집된 기독교 공의회로, 아리우스파의 주장을 배척하고 삼위일체 교리를 정립하는 등 기독교 교리의 핵심을 결정했다. 정치적, 신학적 배경 속에서 소집된 이 공의회는 예수의 본질과 하나님 아버지와의 관계에 대한 논쟁을 종식시키고, 니케아 신조를 채택하여 기독교 신앙의 정통성을 확립하는 데 기여했다. 또한 교회 운영에 관한 규범을 제정하고 부활절 날짜를 통일하는 등 기독교의 제도적 기반을 다졌다. 그러나 공의회 이후에도 아리우스파 논쟁은 지속되었으며, 황제의 교회 개입이라는 선례를 남기기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 4세기 공의회 - 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회

381년 테오도시우스 1세 황제가 주도하여 콘스탄티노폴리스에서 개최된 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회는 니케아 신조를 재확인하고 성령의 신성을 명확히 하여 니케아-콘스탄티노폴리스 신경을 확립하고 아리우스주의를 비롯한 여러 이단을 배척했으며, 콘스탄티노폴리스 교회의 위상을 높이고 동방 기독교 발전에 기여했다. - 4세기 공의회 - 카르타고 공의회

카르타고 공의회는 로마 제국 시대 카르타고에서 열린 여러 차례의 교회 회의로, 초기 기독교의 신학적 논쟁과 교회 내부 문제들을 해결하고 성경 정경 확정, 교회법 발전, 교황 권한과 교회 자율성 간 갈등 등의 중요한 역할을 했다.

| 제1차 니케아 공의회 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 날짜 | 325년 5월 ~ 8월 |

| 장소 | 니케아 |

| 소집 | 콘스탄티누스 1세 |

| 의장 | 코르도바의 호시우스 |

| 참석자 | 318명 (전통적인 숫자) 250–318명 (추정) 서방 교회에서 5명 |

| 주요 의제 | |

| 주제 | 아리우스주의 그리스도의 본성 파스카 축하 환관의 서품 일요일 및 부활절부터 오순절까지 무릎 꿇는 행위 금지 이단자에 의한 세례의 유효성 배교한 기독교인 기타 사항 |

| 결과 | |

| 문서 | 니케아 신경 원문 20개의 교회법 시노드 서한 |

| 인정 | |

| 인정하는 교단 | 가톨릭교회 동방 정교회 오리엔트 정교회 아시리아 동방교회 루터교회 성공회 개혁교회 |

| 연표 | |

| 다음 공의회 | 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회 |

2. 배경

2세기 이후, 기독교 교리가 확립되어 가는 과정에서 그리스도론이나 삼위일체론 해석을 두고 다양한 입장이 나타났다. 당시 주류에서 정통적이지 않다고 여겨진 자와 그 지지자는 이단으로 배척되었다. 어떤 사상이 정통인지 이단인지 판단하는 문제는 한 명의 주교(감독)의 힘으로 해결할 수 없었고, 니케아 공의회 이전에는 각 지방 교회에서 회의를 열어 해결하는 것이 일반적이었다.

3세기 아리우스파의 사상이 논의되면서 지역 주교나 지방 교회 회의만으로는 해결이 어려워졌다. 이는 그리스도의 신성에 대한 해석을 둘러싼 문제로, 기독교 세계의 분열을 초래할 수 있었다. 로마 제국의 통합에 기독교를 이용하려 했던 로마 황제 콘스탄티누스 1세에게도 긴급한 과제였다.[55]

이에 황제의 지도와 보호 아래 처음으로 전 교회 대표자 회의가 열렸다. 카이사레아의 주교 에우세비우스는 주교 250명이 참석했다고 기록했지만, 서방 교회에서는 5명만이 참가했고 대부분 동방 지역 출신이었다. 주교 외에 사제, 부제(보좌 신부, 집사) 등 수백 명이 참가한 것으로 추정된다.

주요 의제는 아리우스파 사상에 대한 대응, 부활절 날짜 확정, 이단 사제의 세례 문제, 리키니우스 황제 박해로 배교한 신도의 교회 복귀 등이었다. 가장 중요한 문제는 아리우스파 관련 논쟁이었다. 알렉산드로스 주교와 그의 보조 부제(후에 총대주교) 아타나시우스가 반 아리우스파의 중심이었다. 회의 결과, 니케아 신조가 채택되어 아리우스파 사상은 배척되었다.

콘스탄티누스 1세는 이 논쟁이 불필요하며 교회의 분열은 죄라고 생각했다.[55] 회의 중 그는 "호모우시오스(Homoousios, 동일 본질)"라는 용어로 성부와 성자의 관계를 표현할 것을 제안했다.[56][57]

2. 1. 정치적 동기

콘스탄티누스 1세는 정치적으로는 하나였지만, 신학적으로는 분열되어 있던 로마 제국을 통합하고 안정시키기 위해 기독교의 단결이 중요하다고 생각했다. 그러나 당시 교회는 다양한 교리 해석으로 인해 갈등을 겪고 있었고, 이를 해결하기가 쉽지 않았다.[63] 콘스탄티누스 1세는 이러한 갈등을 해소하고자 비티니아의 니케아에 주교들을 소집했다. 그는 아를 공의회를 소집하는 등 이미 교회 문제에 적극적으로 개입하고 있었다. 그는 기독교를 통해 로마 제국을 통합하려 했으며, 아리우스파 논쟁은 기독교 세계를 분열시킬 수 있었기에 시급히 해결해야 할 문제였다.[55]결국 제1차 니케아 공의회에서 아리우스는 파문당하고 아리우스파는 배척되었으며, 콘스탄티누스 1세는 각 주교들에게 니케아 신경을 받아들이도록 압력을 가했다.[59] 그는 이 논쟁이 불필요하며, 교회의 분열은 죄라고 생각했다.[55] 그는 "호모우시오스(동일 본질)"라는 용어를 제안하여 아리우스파를 배제하고 논의를 이끌고자 했다.[56][57][58]

2. 2. 신학적 논쟁: 아리우스 논쟁

콘스탄티누스 1세는 로마 제국의 통일을 위해 기독교의 단결을 중요하게 생각했다. 그러나 당시 교회 내부에는 많은 교리 대립이 있었고, 이를 해결하기 위해 325년 니케아에서 공의회를 소집했다.[63]제1차 니케아 공의회 소집의 주요 원동력은 예수의 본성, 기원, 그리고 하나님 아버지와의 관계에 관한 알렉산드리아 기독교 성직자들 사이의 신학적 논쟁이었다. 이 논쟁은 알렉산드리아의 알렉산데르 대주교와 사제 아리우스가 중심 인물이었다.

알렉산드로스와 그의 보조 부제(후에 총대주교) 아타나시우스는 반 아리우스파의 중심이었다.

아리우스는 알렉산데르가 사벨리우스주의를 따른다고 비난했다. 사벨리우스는 아버지, 아들, 성령이 별개의 존재가 아니라 한 인격이라고 가르쳤다. 알렉산데르는 이집트와 리비아 주교들의 지역 공의회를 소집하여 자신의 입장을 지지받았다. 아리우스는 이에 동의하지 않고 파문당한 뒤, 로마 동부 교회들을 순회하며 니코메디아의 에우세비우스와 카이사레아의 에우세비우스 등에게 지지를 얻었다.

콘스탄티누스 1세는 "호모우시오스(동일 본질)"라는 용어로 아버지(신)와 아들(그리스도)의 관계를 표현할 것을 제안했다.[56][57] 이는 히스파니아의 주교 호시우스의 영향을 받은 것으로, 동방 교회 관계자들은 이 용어를 꺼렸다. 그러나 동방의 반 아리우스파는 아리우스파 배제를 우선하여 이 용어를 수용하고 논의를 주도했다.[58]

2. 2. 1. 아리우스의 주장 (요약)

교회사 소크라티스에 따르면, 새 알렉산드리아의 대주교 알렉산드로스는 사제와 보제 등 여러 성직자들 앞에서 '성 삼위일체의 단일성'이라는 주제로 설교했다. 이때 사제 아리우스는 대주교가 정죄된 사벨리우스의 교리를 교묘히 가르친다고 생각했고, 대주교를 강하게 비판하며 다음과 같이 말했다.[64] "만일, 성부께서 성자를 낳으셨다면, 성자는 태어났으므로 존재의 시작이 있었습니다. 따라서 성자가 없던 때가 있었다는 것이 분명해집니다. 그러므로 성자의 본질이 무無에서 비롯되었다는 것 또한 필연적인 귀결입니다."[65] 결국, 아리우스는 대주교가 소집한 지역 시노드에서 주교와 사제들에게 심문을 받고 그의 추종자들과 함께 파문을 당했다.[66]아리우스의 가르침은 전통적으로 다음 세 가지 기본 진술로 요약될 수 있다.[69]

- 아들과 아버지는 동일한 본질(οὐσία)을 갖고 있지 않다.

- 아들은 그 기원과 지위에 있어서 피조물 가운데 으뜸가는 존재로 여겨져야 하지만, 어디까지나 피조된 존재(ποίημα)이다.

- 아들이 여러 세계들의 창조자이므로, 그것들보다 먼저 그리고 모든 시간보다 먼저 존재했음이 틀림없지만, 아들이 존재하지 않았던 때도 있었다.

2. 3. 공의회 소집

콘스탄티누스 1세는 정치적으로는 하나지만, 신학적으로 갈라진 로마 제국의 통일과 화합을 위하여 기독교의 단결이 중요하다고 생각했다. 그러나 당시 교회 내부에는 아리우스파를 비롯한 많은 교리 대립이 있었고, 이를 수습하기 위해 324년 리키니우스를 물리치고 로마 제국의 단독 통치자가 된 콘스탄티누스는 니코메디아의 에우세비우스를 통해 알렉산드리아의 주교 알렉산드로스와 아리우스 간의 논쟁을 알게 되었고, 이 둘에게 편지를 보내 화해를 촉구했다.[63]콘스탄티누스는 호시우스를 통해 알렉산드리아에 편지를 보냈고, 호시우스는 그곳에서 부활절 날짜에 관한 시노드를 주재한 후 안티오크에서 동방 주교 회의를 소집했다. 이 회의는 알렉산드로스의 입장을 지지하고 아리우스를 저주하는 내용의 신앙 고백을 발표했다.[63]

이후 주교들은 자발적으로 또는 콘스탄티누스의 명령에 따라 안키라에 모여 공의회를 열게 되었다. 콘스탄티누스는 공의회를 니케아로 옮겼는데, 이는 그가 직접 참석하고 제국 전역의 주교들이 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위함이었다.[63]

제1차 니케아 공의회는 교회의 첫 번째 전 세계 공의회였다. 유세비우스의 ''콘스탄티누스 황제의 생애''에 따르면 "그는 에큐메니컬 공의회를 소집했다"(σύνοδον οἰκουμενικὴν συνεκρότει|sýnodon oikoumenikḕn synekróteigrc)라고 언급하고 있다.[8] [9] [10] [11] [12]

2세기 이후, 기독교 교리가 확립되어 가는 과정에서 그리스도론이나 삼위일체론의 해석 등에서 다양한 입장을 취하는 자들이 나타났고, 주류에서 벗어난 이들은 이단으로 배척되었다. 3세기에 아리우스파의 사상이 논의되면서 지역 주교나 지방 교회 회의만으로는 해결이 어려워졌고, 이는 기독교 세계의 분열을 초래할 수 있었다. 로마 황제콘스탄티누스 1세는 기독교를 로마 제국의 일치에 이용하려 했기에 이 문제는 긴급한 과제였다.

이에 황제의 지도와 보호 아래 처음으로 전 교회의 대표자를 모아 회의가 열리게 되었다. 회의 참석자 수는 여러 설이 있지만, 카이사레아의 주교 에우세비우스는 주교가 250명이었다고 한다. 그러나 서방 교회에서는 5명만이 참가했고, 대부분이 동방 지역에서 온 참가자였다. 주교 외에 사제, 부제(보좌 신부, 집사) 등 수백 명의 참가자가 있었던 것으로 생각된다.

회의의 주요 의제는 아리우스파 사상에 대한 대응, 부활절 날짜 확정, 이단으로 여겨진 사제에 의한 세례 문제, 리키니우스 황제의 박해 아래에서 배교한 신도의 교회 복귀 등이었다. 그중에서도 가장 많이 다루어진 것은 아리우스파를 둘러싼 문제였다. 알렉산드리아의 주교 알렉산드로스와 그의 보조를 맡은 부제(후에 총대주교) 아타나시우스가 반 아리우스파의 중심이었다. 회의 결과, 니케아 신조가 채택되어 아리우스파의 사상을 물리치고 폐회했다.

이 회의에서 콘스탄티누스 1세는 이 논쟁이 불필요하며, 교회의 분열은 그 자체가 죄라고 여겼다.[55] 그래서 각 파가 신성에 대해 다양한 견해를 제시하여 쉽게 수습되지 않았다. 회의 도중, 콘스탄티누스 1세는 "호모우시오스(Homoousios, 동일 본질)"라는 용어로 아버지(신)와 아들(그리스도)의 관계를 표현하는 제안을 했다.[56][57]

2. 4. 참석자

공의회에는 주로 동방 교회 주교들이 참석했으며, 서방 교회에서는 소수의 주교와 교황 실베스테르 1세의 대리인이 참석했다.[70] 필립 샤프는 로마 제국의 모든 주교가 적어도 1,800명(그리스 속주는 1,000명, 라틴 속주는 800명)이며, 참석한 주교들 외에 사제, 보제, 그리고 다른 수행원들을 포함하면 대략 1,500명에서 2,000명 사이에 이르렀을 것으로 추정했다.[70]참석자 수를 구체적으로 살펴보면, 케사리아의 에브세비오스는 250명,[71] 알렉산드리아의 아타나시오스는 318명,[72] 안티오키아의 에프스타티오스는 약 270명[73]으로 추산했다. 에바그리오스,[74] 이에로니모스,[75] 루피누스[76] 또한 318명으로 기록했으며, 테오도레토스도 동일하게 언급했다.[77] 소크라티스는 300명 이상이라고 했다.[78]

주요 참석자는 다음과 같다.

| 지역 | 주요 참석자 |

|---|---|

| 동방 교회 | 알렉산드리아의 알렉산드로스, 안티오키아의 에프스타티오스,[79] 니코메디아의 에브세비오스, 케사리아의 에브세비오스, 예루살렘의 마카리오스,[79] 아르메니아의 아리스타케스, 니시비스의 야코보스,[77] 라리사의 아힐리오스, 스피리돈, 고트족의 테오필로스, 강그라의 이파티오스, 네오케사리아의 파울로스,[77] 니케아의 테오그니스, 사르디카의 프로토게네스, 페르시아의 요한, 피티우스의 스타토필리오스, 프톨레마이의 세쿤두스 |

| 서방 교회 | 코르도바의 호시우스, 디종의 니카시우스, 카르타고의 카이실리아누스, 스트리도의 돔누스, 밀라노의 유스토기우스, 칼라브리아의 마르쿠스, 로마의 실베스테르를 대신한 비투스와 빈첸시우스(대리 파견)[70] |

콘스탄티누스 대제의 개막 연설로 공의회가 시작되자, 곧이어 아리우스 논쟁을 중심으로 격렬한 논쟁이 벌어졌다.[63] 이 논쟁의 핵심은 아버지 하나님과 아들 예수 그리스도의 관계였다. 니코메디아의 에우세비우스와 아리우스파 주교들은 아버지와 아들이 다르다고 주장한 반면, 알렉산드리아의 알렉산더를 중심으로 한 정통파 주교들은 아버지와 아들이 동질(호모우시오스)이라고 주장했다. 카이사레이아의 에우세비우스를 중심으로 한 오리게네스주의 중도파 주교들은 아버지와 아들이 유사하다고 주장했다.[63]

제1차 니케아 공의회는 니케아 신조 채택 외에도 교회 운영과 성직자 윤리에 관한 20개의 교회법(Canons)을 제정했다.[83] 주요 내용은 다음과 같다.

알렉산드리아의 알렉산드로스 대주교와 함께 동행한 보제 중에는 훗날 알렉산드리아의 총대주교가 되는 아타나시오스도 있었다.[79] 그는 아리우스파에 맞서 정통 교리를 수호하는 데 큰 역할을 했다. 비잔티움의 메트로파네스의 대리자로 알렉산드로스가 참석했다는 기록도 있다.[80] 전설에 따르면, 니콜라오스도 니케아 공의회에 참석했다고 한다.[81]

콘스탄티누스 1세는 참석하는 주교들에게 공공 수송 수단과 수송을 위한 말들을 지급했다.[82]

3. 진행

오랜 논쟁 끝에 공의회는 아버지와 아들이 동질(호모우시오스)이라는 니케아 신조를 채택했다. 이로써 아버지와 아들을 이질로 보는 아리우스파의 지도자 아리우스를 이단으로 정죄하고, 니코메디아의 에우세비우스에게는 출교 경고를 내렸다.[63]

공의회는 니케아의 황궁에서 열렸으며,[78] 주교들은 에우세비우스의 묘사에 근거하여 직사각형의 바실리카 홀에 모였을 가능성이 높다.[82]

4. 결의 사항

번호 내용 1 거세와 관련하여, 스스로 거세한 자는 성직자가 될 수 없지만, 타인에 의해 거세된 자는 예외로 하였다. 2 이교도에서 개종한 자는 일정 기간의 예비 신자 기간을 거친 후에 사제직에 오를 수 있도록 하였다. 그러나 서품 후 이전의 죄가 밝혀지면 성직에서 추방하도록 규정하였다. 3 성직자는 어머니, 누이 등 의심의 여지가 없는 사람을 제외하고는 집에 여자를 들일 수 없도록 하였다. 4 주교 임명은 해당 대교구의 모든 주교 또는 최소 3명의 주교 동의와 서신 동의를 받아야 하며, 대주교의 인준을 받도록 규정하였다. 5 주교에 의해 파문된 자는 다른 주교에 의해 복귀될 수 없도록 하였다. 단, 매년 두 번(사순 시기 전, 가을) 주교회의를 열어 이 문제를 논의하도록 하였다. 6 알렉산드리아 대주교는 이집트, 리비아, 펜타폴리스에 대한 관할권을, 로마 주교는 로마에 종속된 곳에 대한 관할권을 갖는 등, 각 주교의 관할권을 명확히 하였다. 또한, 수도 대주교의 판단과 반대로 주교가 된 자는 주교가 될 수 없도록 규정하였다. 7 예루살렘 총대주교의 권한을 인정하되, 수도 대주교의 권리는 온전히 보존되도록 하였다. 8 카타리파 신자가 교회로 돌아올 경우, 재혼한 사람들과 친교하고 타락한 이들을 용서하겠다는 고백을 먼저 하도록 하였다. 이 조건을 충족하고 성품을 받은 자들은 그 성품을 유지하도록 하였으나, 한 교회에 두 명의 주교가 있을 수는 없으므로 카타리파 주교는 시골 주교나 사제가 되도록 하였다. 9 심사 없이 서품을 받은 자는 나중에 죄가 밝혀지면 면직되도록 하였다. 10 타락한 자는 서품을 받은 자와 서품을 베푼 자 모두 면직되어야 하며, 회개 기간을 거쳐야 했다. 11 죽음을 앞둔 자에게는 영성체를 허용하되, 건강이 회복되면 기도에만 참여하도록 하였다. 12 예비신자 중 타락한 자는 3년간 듣는 자가 된 후 예비신자들과 함께 기도할 수 있도록 하였다. 13 주교, 사제, 부제는 도시 간 이동을 금지하고, 서품받은 도시로 돌아가도록 규정하였다. 14 자신의 교회를 떠난 성직자는 다른 교회에 받아들여질 수 없으며, 원래 교구로 돌아가야 했다. 다른 교회에 속한 사람에게 해당 주교의 승인 없이 서품을 주는 경우, 그 서품은 무효가 되었다. 15 고리대금을 받거나 150%의 이자를 받는 성직자는 교회에서 쫓겨나고 면직되도록 하였다. 16 부제는 자신의 구역 안에 머물러야 하며, 사제에게 성체성혈성사를 베풀거나 사제 앞에서 성체성혈을 영하거나 동석할 수 없도록 하였다. 17 파울로스주의자들은 다시 세례를 받도록 하였다. 18 주일과 오순절에는 무릎을 꿇지 않고 서서 기도하도록 규정하였다.

또한 부활절 날짜를 유대교의 유월절과 분리하여 춘분 후 첫 보름달 다음 주일로 결정하고,[6] 멜레티우스 분파 문제를 해결하기 위해 멜레티우스의 권한을 제한하는 조치를 취했다.[20]

4. 1. 니케아 신조 채택

제1차 니케아 공의회에서는 아래와 같은 신앙고백문을 결정했다. 이 신조는 콘스탄티노폴리스 공의회 때 니케아-콘스탄티노폴리스 신조로 개정되었다.

> # 한 분이신 하느님 아버지, 전능하시고, 유형하고 무형한 만물의 창조주를 믿습니다.

> # 그리고 한 분이신 주 예수 그리스도, 하느님의 외아들이시며, 성부에게서 나시어, 곧 아버지의 본질에서 나셨고, 하느님에게서 나신 하느님이시며, 빛으로부터 나신 빛이시고, 참 하느님에게서 나신 참 하느님이시니, 창조되지 않고 나시어, 성부와 일체이시며, 그분으로 말미암아 만물이, 하늘이나 땅에 있는 것들이 창조되었음을 믿습니다.

> # 그분은 우리 인간을 위하여, 우리의 구원을 위하여 내려오셔서, 육신을 취하시어, 사람이 되셨으며,

> # 고난을 받으시고, 사흘 만에 살아나시어, 하늘로 올라가셨으며,

> # 산 이와 죽은 이들을 심판하러 오실 것을 믿습니다.

> # 그리고 성령을 믿습니다.

공의회는 기독교 신앙을 요약한 신조를 만들었다. 이미 여러 신조가 존재했고, 아리우스를 포함하여 많은 이들에게 받아들여졌다. 초기부터 다양한 신조는 특히 세례 시에 기독교인들을 식별하는 수단으로 사용되었다. 니케아 공의회에서는 교회의 신앙을 명확하게 정의하고, 이를 고백하는 사람들을 포함하며, 그렇지 않은 사람들을 배제하기 위해 특정한 신조가 사용되었다.

원래 니케아 신조는 다음과 같다.

> 우리는 한 분 하느님, 전능하신 아버지, 보이는 것과 보이지 않는 모든 것의 창조주를 믿습니다. 그리고 한 분 주 예수 그리스도를 믿으니, 하느님의 아들이시며, 아버지에게서 나셨고, 외아들이시며, 곧 아버지의 본질에서 나셨고, 하느님에게서 나신 하느님, 빛에서 나신 빛, 참 하느님에게서 나신 참 하느님, 나셨을 뿐 만드신 것이 아니시며, 아버지와 한 본질이시며, 그분으로 말미암아 모든 것이 생겨났으니, 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들, 우리 인간을 위하여, 우리 구원을 위하여 내려오셨으며, 육화하시고 사람이 되셨고, 고난을 받으셨으며, 사흘 만에 다시 부활하시고, 하늘로 올라가셨으며, 산 자와 죽은 자를 심판하러 다시 오실 것입니다. 그리고 성령을 믿습니다. 그러나 그분에게 '그분은 없었다'라고 말하는 자들과, '나시기 전에는 존재하지 않았다'고 말하는 자들, 그리고 그분은 무에서 생겨났다고 주장하는 자들, 혹은 하느님의 아들이 다른 위격이나 본질에서 나왔다고 주장하는 자들, 혹은 피조물이라고, 혹은 변형되거나 변화될 수 있다고 주장하는 자들 - 이들은 가톨릭 교회와 사도 교회에 의해 파문됩니다.[15]

이 신조는 381년 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회에서 수정되었다. 니케아 신경에는 호시우스 코르도바가 작성했을 가능성이 있는 몇 가지 독특한 요소가 추가되었으며, 일부는 아리우스파의 관점에 반박하기 위해 특별히 추가되었다.[16][17]

# 예수 그리스도는 그의 신성을 선포하며 "빛에서 나온 빛, 참된 하느님에게서 나온 참된 하느님"으로 묘사된다.

# 예수 그리스도는 "만들어지지 않고 나셨다"라고 언급되어, 그는 단순한 피조물이 아니라 무에서 창조된 것이 아니라 아버지의 본질에서 나온, 참된 하느님의 아들이라고 주장한다.

# 그는 "아버지와 한 본질이시다"라고 언급되어, 예수 그리스도는 "참된 하느님"이고 하느님 아버지는 또한 "참된 하느님"이지만, 그들은 "한 본질"이라고 선언한다. 그리스어 용어 ''호모우시오스''(즉, ''같은'' 본질)는 카이사레아의 에우세비우스가 콘스탄티누스 1세에게 귀속시키며, 콘스탄티누스는 이 특정 문제에 대해 자신의 권위를 행사하기로 선택했을 수 있다. 그러나 이 조항의 의미는 예수 그리스도와 하느님 아버지가 "한 본질"인 정도에 대해 모호하며, 이로 인해 제기된 문제들은 앞으로 심각하게 논쟁의 대상이 될 것이다.

신조의 마지막 부분에는 파문 목록이 포함되어 있었으며, 이는 아리우스파가 주장한 내용을 명시적으로 부인하기 위해 고안되었다.

# "그가 존재하지 않았던 때가 있었다"는 견해는, 성부와 성자의 영원성을 유지하기 위해 거부되었다.

# "변할 수 있거나 변화를 겪을 수 있다"는 견해는, 성자가 성부와 마찬가지로 어떠한 약함이나 부패함도 초월하며, 무엇보다 절대적인 도덕적 완전성에서 벗어날 수 없다는 것을 유지하기 위해 거부되었다.

이리하여, 아리우스파와 그 반대자 모두에게 수용 가능한 세례 신조 대신에, 공의회는 아리우스주의에 명확히 반대하고 그들의 독특한 핵심 신념과 양립할 수 없는 신조를 공포했다. 호모우시안(코이네 그리스어 단어에서 유래)은 반 아리우스파 중 가장 목소리가 컸으며, 이 용어의 사용을 발전시킬 수 있었고, 따라서 신조는 공의회에서 받아들여졌다.

2세기 이후, 기독교의 교리가 확립되어 가는 과정에서 그리스도론이나 삼위일체론의 해석 등에서 다양한 입장을 취하는 자들이 나타났는데, 그중, 그 당시의 주류에서 정통적이지 않다고 여겨진 자와 그 지지자는 이단으로 배척되었다.

3세기, 아리우스파의 사상이 논의되면서 지역 주교(감독)나 지방 교회 회의만으로는 해결이 어려워졌다. 이것은 그리스도의 신성에 대한 해석을 둘러싼 문제였지만, 방치하면 기독교 세계의 분열을 초래할 수 있었고, 당시 기독교를 로마 제국의 일치에 이용하려 했던 로마 황제콘스탄티누스 1세에게도 긴급한 과제였다.

이에 황제의 지도와 보호 아래 처음으로 전 교회의 대표자를 모아 회의가 열리게 되었다.

회의 결과, 아리우스파의 사상을 물리치는 형태로 니케아 신조가 채택되었다. 이 안에서 성부와 성자는 "동질"(그리스어: 호모우시오스)이라는 표현이 사용되었는데, 이 단어의 사용은 성경에 기재되지 않은 단어가 처음으로 교리 안으로 들어갔다는 의미에서 획기적이었다. 참가자들 사이에서는 이 "동질"과 "유사"(그리스어: 호모이우시오스) 중 어느 쪽을 사용해야 하는지를 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌지만, "동질"이라는 단어를 좋아하지 않는 주교(감독)들도 많았고, 신학 논쟁이 길어지는 요인이 되었다.

이 회의에서 콘스탄티누스 1세의 입장은 명확했다. 그는 이 논쟁이 본래 불필요한 것이며, 또한 교회의 분열은 그 자체가 죄라고 여겼다.[55] 이 때문에 전체가 받아들일 수 있는 포괄적이고 타협적인 결말이 모색되었지만, 각 파가 신성에 대해 다양한 견해를 제시하여 쉽게 수습되지 않았다. 그리고 회의 도중, 콘스탄티누스 1세는 "호모우시오스(''Homoousios'', 동일 본질)"라는 용어로 아버지(신)와 아들(그리스도)의 관계를 표현하는 제안을 했다.[56][57] 이것은 상담역이었던 히스파니아의 주교 호시우스의 영향을 받아 서방 교회의 신조에서 착안한 것으로 추정되며, 동방 교회의 관계자는 이 용어를 받아들이는 것을 꺼렸다. 그러나, 이 황제 자신의 제안을 아리우스파가 신학적으로 받아들일 수 없다는 점을 이용하여, 동방의 반 아리우스파는 먼저 아리우스파를 배제하는 것을 우선하여 이 용어의 수용을 표명하고 논의를 주도하는 데 성공했다.[58] 그 결과, 니케아 공의회에서 아리우스의 파문과 아리우스파의 배제가 결정되었고, 콘스탄티누스 1세는 각 주교들에게 이 신조(니케아 신조)를 압력을 가해 받아들이게 했다.[59]

4. 2. 교회 규범 (Canons) 제정

니케아 공의회는 니케아 신경 외에도 교회 운영과 성직자 윤리에 관한 20개의 교회 규범(Canons)을 제정했다.[83] 주요 내용은 다음과 같다.

| 번호 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 거세와 관련하여, 스스로 거세한 자는 성직자가 될 수 없지만, 타인에 의해 거세된 자는 예외로 하였다. |

| 2 | 이교도에서 개종한 자는 일정 기간의 예비 신자 기간을 거친 후에 사제직에 오를 수 있도록 하였다. 그러나 서품 후 이전의 죄가 밝혀지면 성직에서 추방하도록 규정하였다. |

| 3 | 성직자는 어머니, 누이 등 의심의 여지가 없는 사람을 제외하고는 집에 여자를 들일 수 없도록 하였다. |

| 4 | 주교 임명은 해당 대교구의 모든 주교 또는 최소 3명의 주교 동의와 서신 동의를 받아야 하며, 대주교의 인준을 받도록 규정하였다. |

| 5 | 주교에 의해 파문된 자는 다른 주교에 의해 복귀될 수 없도록 하였다. 단, 매년 두 번(사순대재 전, 가을) 주교회의를 열어 이 문제를 논의하도록 하였다. |

| 6 | 알렉산드리아 대주교는 이집트, 리비아, 펜타폴리스에 대한 관할권을, 로마 주교는 로마에 종속된 곳에 대한 관할권을 갖는 등, 각 주교의 관할권을 명확히 하였다. 또한, 수도 대주교의 판단과 반대로 주교가 된 자는 주교가 될 수 없도록 규정하였다. |

| 7 | 예루살렘 총대주교의 권한을 인정하되, 수도 대주교의 권리는 온전히 보존되도록 하였다. |

| 8 | 카타리파 신자가 교회로 돌아올 경우, 재혼한 사람들과 친교하고 타락한 이들을 용서하겠다는 고백을 먼저 하도록 하였다. 이 조건을 충족하고 성품을 받은 자들은 그 성품을 유지하도록 하였으나, 한 교회에 두 명의 주교가 있을 수는 없으므로 카타리파 주교는 시골 주교나 사제가 되도록 하였다. |

| 9 | 심사 없이 서품을 받은 자는 나중에 죄가 밝혀지면 면직되도록 하였다. |

| 10 | 타락한 자는 서품을 받은 자와 서품을 베푼 자 모두 면직되어야 하며, 회개 기간을 거쳐야 했다. |

| 11 | 죽음을 앞둔 자에게는 영성체를 허용하되, 건강이 회복되면 기도에만 참여하도록 하였다. |

| 12 | 예비신자 중 타락한 자는 3년간 듣는 자가 된 후 예비신자들과 함께 기도할 수 있도록 하였다. |

| 13 | 주교, 사제, 부제는 도시 간 이동을 금지하고, 서품받은 도시로 돌아가도록 규정하였다. |

| 14 | 자신의 교회를 떠난 성직자는 다른 교회에 받아들여질 수 없으며, 원래 교구로 돌아가야 했다. 다른 교회에 속한 사람에게 해당 주교의 승인 없이 서품을 주는 경우, 그 서품은 무효가 되었다. |

| 15 | 고리대금을 받거나 150%의 이자를 받는 성직자는 교회에서 쫓겨나고 면직되도록 하였다. |

| 16 | 부제는 자신의 구역 안에 머물러야 하며, 사제에게 성체성혈성사를 베풀거나 사제 앞에서 성체성혈을 영하거나 동석할 수 없도록 하였다. |

| 17 | 파울로스주의자들은 다시 세례를 받도록 하였다. |

| 18 | 주일과 오순절에는 무릎을 꿇지 않고 서서 기도하도록 규정하였다. |

4. 3. 부활절 날짜 결정

니케아 공의회는 부활절 축제일을 유대교의 유월절 및 무교절과 연관지어 결정하는 문제에 대해 논의했다. 당시 기독교인들은 예수의 십자가형과 예수의 부활이 이 시기에 일어났다고 믿었기 때문이다.[6]교황 식스토 1세 시대부터 일부 기독교인들은 부활절을 니산 달의 일요일로 정했지만, 니산 달을 정하는 방식에 있어 유대 공동체에 의존해왔다. 그러나 3세기 말, 일부 기독교인들은 당시의 유대력이 혼란스럽다며, 유대인들이 춘분 전에 14일이 오는 달을 니산 달로 잘못 정하고 있다고 주장했다.

이에 따라 기독교인들이 자체적으로 계산하여 춘분 이후에 부활절을 정해야 한다는 주장과, 유대력에 오류가 있더라도 계속 의존해야 한다는 주장이 대립했다.

결국 공의회는 로마와 알렉산드리아에서 오랫동안 사용해 온 독립적인 계산 절차를 지지하여, 부활절을 유대력이 아닌 기독교적 기준에 따라 선택된 음력 달의 일요일로 지키도록 결정했다.[6] 유대력에 계속 의존하려던 사람들은 다수의 입장을 따르도록 촉구받았으나, 일부는 4세기 말까지도 원부활절주의 관행을 유지했다.

공의회는 부활절 계산에 대한 세부 사항을 명시하지는 않았지만, 전 세계적으로 통일된 날짜에 부활절을 지키도록 하는 규칙을 확립했다. 이는 수많은 논쟁을 야기하기도 했지만, 핀란드 정교회처럼 "325년 니케아 공의회의 정의에 따르면 파스카는 춘분 후 보름달이 뜬 다음 첫 번째 일요일에 기념되지만, 항상 유대교 유월절 이후에 기념된다."[19]라는 원칙을 따르는 곳도 있다.

4. 4. 멜레티우스 분파 문제 해결

니케아 공의회는 초기 분파 중 하나인 멜레티우스 분파 문제를 중요하게 다루었다. 공의회는 멜레티우스가 이집트 리코폴리스의 주교직은 유지하되, 새로운 성직자를 서임하거나 다른 교구에 간섭하는 권한은 행사할 수 없도록 결정했다. 멜레티우스에 의해 서임된 성직자들은 다시 안수를 받아야 했으며, 이들의 서임은 무효로 간주되었다. 또한, 이들은 알렉산드리아 주교 알렉산더에 의해 서임된 성직자들에게 우선권을 양보해야 했고, 알렉산더 주교의 동의 없이는 어떠한 일도 할 수 없었다.[20]멜레티우스가 아닌 다른 주교나 성직자가 사망할 경우, 자격이 있고 민중의 선출이 알렉산더에 의해 비준된다면 멜레티우스에게 빈 주교좌가 주어질 수 있었다. 그러나 멜레티우스의 주교로서의 권한과 특권은 박탈되었다. 이러한 조치에도 불구하고 멜레티우스파는 아리우스파에 가담하여 더 큰 분열을 일으켰고, 아타나시우스의 가장 큰 적 중 하나가 되었다. 멜레티우스파는 결국 5세기 중반 경에 소멸되었다.

5. 공의회 이후

제1차 니케아 공의회로 교리 논쟁이 해결된 것은 아니었으며, 오히려 그 후에 더욱 격화되었다. 또한, 이 회의에서 황제의 권력이 교회 내 문제에 개입하는 나쁜 선례를 남긴 것은 주목할 만하다.[63]

콘스탄티누스 1세는 아리우스파와의 타협을 통해 교회의 통일을 이루고자 하였으나, 아리우스파는 자신들의 신조를 굽히지 않았다.[60] 327년 니케아에서 다시 공의회가 열려 아리우스의 교회 복귀가 인정되기도 하였으나, 이후에도 아리우스파, 반(反) 아리우스파(주류파), 멜리티오스파 등이 계속해서 다투었고, 콘스탄티누스 1세는 이에 격분하였다.[61] 이처럼 정치적인 의도가 개입된 다툼으로 상황은 여러 번 바뀌었고, 아리우스파 논쟁을 해결하기까지는 더 많은 시간이 필요했다.

6. 공의회의 의의와 영향

제1차 니케아 공의회는 기독교 역사에서 중요한 사건으로, 교리 확립, 교회와 국가 관계, 그리고 한국 기독교에까지 영향을 미쳤다.

2세기 이후 기독교 교리가 확립되는 과정에서 그리스도론이나 삼위일체론 해석을 두고 다양한 입장이 나타났고, 이들을 이단으로 배척하면서 정통 교리에 대한 논의가 필요하게 되었다. 3세기에 아리우스파 논쟁이 벌어지자, 로마 황제 콘스탄티누스 1세는 제국 통합을 위해 기독교의 분열을 막고자 공의회를 소집했다.

공의회에서는 아리우스파 문제를 비롯하여 부활절 날짜, 이단 세례 문제, 배교자 복귀 등 다양한 의제를 다루었다. 이 회의에서 성부와 성자가 "동질"(그리스어: 호모우시오스)이라는 니케아 신조가 채택되었으나, 이후에도 신학 논쟁은 계속되었다.

하지만 공의회는 단기적으로 문제를 완전히 해결하지 못했고, 아리우스파 논쟁은 계속되었다.[23] 콘스탄티누스 1세는 아리우스파와의 타협을 통해 교회의 통일을 추구했지만, 각 파의 다툼은 계속되었고 정치적 의도까지 더해져 상황은 더욱 복잡해졌다.[61]

6. 1. 기독교 교리 확립

제1차 니케아 공의회는 기독교 역사상 처음으로 전 세계 교회의 대표들이 모여 교리적 문제를 논의하고 통일된 결정을 내렸다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 특히, 니케아 신조는 기독교 신앙의 핵심 내용을 명확하게 요약하고, 삼위일체 교리를 확립하는 데 결정적인 역할을 했다.[22]

2세기 이후, 기독교 교리가 확립되어 가는 과정에서 그리스도론이나 삼위일체론 해석에 있어 다양한 입장이 나타났다. 그중 주류에서 정통적이지 않다고 여겨진 자와 그 지지자는 이단으로 배척되었다. 이처럼 어떤 사상이 정통인지 이단인지 판단이 요구되었고, 한 명의 주교(감독)의 힘으로 해결할 수 없는 경우, 니케아 공의회 이전에는 각 지방 교회에서 회의를 열어 해결했다.

3세기 아리우스파의 사상이 논의되면서 지역 주교(감독)나 지방 교회 회의만으로는 해결이 어려워졌다. 이는 그리스도의 신성에 대한 해석을 둘러싼 문제였지만, 방치하면 기독교 세계의 분열을 초래할 수 있었고, 당시 기독교를 로마 제국의 통합에 이용하려 했던 로마 황제콘스탄티누스 1세에게도 긴급한 과제였다.

회의의 주요 의제는 아리우스파 사상에 대한 대응, 지역에 따라 다른 부활절 날짜 확정, 이단으로 여겨진 사제에 의한 세례의 시비, 리키니우스 황제의 박해 아래에서 배교한 신도의 교회 복귀 등이었다.

그중에서도 가장 많이 다루어진 것은 아리우스파를 둘러싼 문제였다. 알렉산드리아의 주교 알렉산드로스와 그의 보조를 맡은 부제(후에 총대주교) 아타나시우스가 반 아리우스파의 중심이었다. 회의 결과, 아리우스파의 사상을 물리치는 형태로 니케아 신조가 채택되어 폐회했다.

이 안에서 성부와 성자는 "동질"(그리스어: 호모우시오스)이라는 표현이 사용되었는데, 이는 성경에 기재되지 않은 단어가 처음으로 교리 안에 들어갔다는 의미에서 획기적이었다. 참가자들 사이에서는 "동질"과 "유사"(그리스어: 호모이우시오스) 중 어느 쪽을 사용해야 하는지를 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌지만, "동질"이라는 단어를 선호하지 않는 주교(감독)들도 많았고, 신학 논쟁이 길어지는 요인이 되었다.

이 회의에서 콘스탄티누스 1세의 입장은 명확했다. 그는 이 논쟁이 불필요하며, 교회의 분열은 그 자체가 죄라고 여겼다.[55] 그는 전체가 받아들일 수 있는 포괄적이고 타협적인 결말을 원했지만, 각 파가 신성에 대해 다양한 견해를 제시하여 쉽게 수습되지 않았다. 회의 도중, 콘스탄티누스 1세는 "호모우시오스(''Homoousios'', 동일 본질)"라는 용어로 아버지(신)와 아들(그리스도)의 관계를 표현하는 제안을 했다.[56][57] 이는 상담역이었던 히스파니아의 주교 호시우스의 영향을 받아 서방 교회의 신조에서 착안한 것으로 추정되며, 동방 교회의 관계자는 이 용어를 받아들이는 것을 꺼렸다. 그러나, 황제의 제안을 아리우스파가 신학적으로 받아들일 수 없다는 점을 이용하여, 동방의 반 아리우스파는 먼저 아리우스파를 배제하는 것을 우선하여 이 용어의 수용을 표명하고 논의를 주도하는 데 성공했다.[58] 그 결과, 니케아 공의회에서 아리우스의 파문과 아리우스파의 배제가 결정되었고, 콘스탄티누스 1세는 각 주교들에게 이 신조(니케아 신조)를 받아들이도록 압력을 가했다.[59]

반 아리우스파가 아리우스파에 승리했지만, 아리우스파는 그 후에도 자신들의 신조를 버리지 않았고, 콘스탄티누스 1세도 죽을 때까지 아리우스파와의 타협을 통해 교회를 통일하려 했다.[60]

6. 2. 교회와 국가 관계의 새로운 모델 제시

3세기 아리우스파의 사상이 논의되면서, 지역 주교나 지방 교회 회의만으로는 해결이 어려워졌다. 이는 그리스도의 신성에 대한 해석을 둘러싼 문제였지만, 방치하면 기독교 세계의 분열을 초래할 수 있었고, 당시 기독교를 로마 제국의 통합에 이용하려 했던 콘스탄티누스 1세 황제에게도 긴급한 과제였다.[55]이에 황제의 지도와 보호 아래 처음으로 전 교회의 대표자를 모아 회의가 열리게 되었다. 콘스탄티누스 1세는 이 논쟁이 불필요하며, 교회의 분열은 그 자체로 죄라고 여겼다.

콘스탄티누스 1세는 회의에서 전체가 받아들일 수 있는 포괄적이고 타협적인 결말을 모색했지만, 각 파가 신성에 대해 다양한 견해를 제시하여 쉽게 수습되지 않았다. 회의 도중, 콘스탄티누스 1세는 "호모우시오스(Homoousios, 동일 본질)"라는 용어로 성부와 성자의 관계를 표현하는 제안을 했다.[56][57] 이는 상담역이었던 히스파니아의 주교 호시우스의 영향을 받아 서방 교회의 신조에서 착안한 것으로 추정되며, 동방 교회의 관계자는 이 용어를 받아들이는 것을 꺼렸다. 그러나 황제의 제안을 아리우스파가 신학적으로 받아들일 수 없다는 점을 이용하여, 동방의 반 아리우스파는 아리우스파 배제를 우선하여 이 용어 수용을 표명하고 논의를 주도했다.[58] 그 결과, 니케아 공의회에서 아리우스의 파문과 아리우스파 배제가 결정되었고, 콘스탄티누스 1세는 각 주교들에게 니케아 신조를 받아들이도록 압력을 가했다.[59]

아리우스파는 신조를 버리지 않았고, 콘스탄티누스 1세도 죽을 때까지 아리우스파와 타협하여 교회를 통합하려 했다.[60]

6. 3. 한국 기독교에 미친 영향

니케아 신조는 한국 기독교, 특히 개신교와 천주교에 큰 영향을 미쳤다. 이 신조는 신앙 고백의 중요한 기준으로, 예배와 교육 등 다양한 영역에서 가르쳐지고 고백된다.하지만, 한국 기독교 일각에서는 니케아 신조의 내용, 특히 '동일 본질'(homoousios)이라는 용어에 대한 이해와 해석에 있어 약간의 차이를 보이기도 한다.

6. 4. 비판적 관점

제1차 니케아 공의회에 대한 비판적인 관점도 존재한다. 일부 역사학자들은 콘스탄티누스 1세가 자신의 정치적 목적을 위해 공의회를 이용했다고 주장한다. 콘스탄티누스 1세의 사촌인 니코메디아의 에우세비우스는 궁정에서의 영향력을 이용하여 콘스탄티누스의 호의를 원형 정통파 니케아 주교에서 아리우스파로 돌렸다.[23] 또한, 공의회의 결정 과정에서 일부 주교들에게 압력이 가해졌다는 의혹도 제기된다.공의회는 단기적으로 소집된 문제를 완전히 해결하지 못했고, 얼마 동안 갈등과 격변의 시기가 계속되었다.[22] 아리우스파와 멜레티우스파는 곧 잃었던 권리의 거의 전부를 되찾았고, 그 결과 아리우스파는 4세기 남은 기간 동안 교회 내에서 계속 확산되고 논쟁의 대상이 되었다.[23] 안티오키아의 에우스타티우스는 330년에 폐위되어 추방되었고, 아타나시우스는 335년 티레 공의회에서 폐위되었으며, 안키라의 마르켈루스는 336년에 그를 따랐다. 아리우스는 교회로 복귀하기 위해 콘스탄티노폴리스로 돌아왔지만, 받아들여지기 직전에 사망했다. 콘스탄티누스는 아리우스파 주교 니코메디아의 에우세비우스에게 세례를 받은 후 이듬해 사망했고, "그의 죽음과 함께 니케아 공의회 이후의 첫 번째 전투가 끝났다".[23]

더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 니케아 공의회가 기독교 교리의 다양성을 억압하고, 권위적인 교리 해석을 강요하는 결과를 초래했다고 비판하기도 한다. 특히, 아리우스파를 이단으로 규정한 것은 다양한 신학적 견해를 존중하지 않은 처사라는 지적도 있다.

참조

[1]

서적

The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition Reform

InterVarsity Press

1999-04-01

[2]

harvnb

[3]

harvnb

[4]

harvnb

[5]

harvnb

1987

[6]

harvnb

[7]

harvnb

1911b

[8]

서적

The Search for the Christian Doctrine of God: The Arian Controversy, 318-381

1988

[9]

서적

A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature

https://books.google[...]

University of Chicago Press

2014-02-24

[10]

harvnb

[11]

harvnb

[12]

harvnb

[13]

harvnb

1989

[14]

웹사이트

The First Seven Ecumenical Councils – MOLL-Y – The Method of Loci Learning – York

http://moll-y.co.uk/[...]

2020-07-10

[15]

웹사이트

Creed of Nicaea 325 – Greek and Latin Text with English translation

https://earlychurcht[...]

[16]

harvnb

1978

[17]

harvnb

1991

[18]

harvnb

1998

[19]

웹사이트

Finnish church resolves to continue using Gregorian Paschalion

http://orthochristia[...]

2023-11-30

[20]

harvnb

1911a

[21]

harvnb

[22]

잡지

Heroes of the Fourth Century

http://www.orthodoxr[...]

Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America

1968-02-00

[23]

harvnb

1983

[24]

서적

Medieval Worlds

Houghton Mifflin Company

2004

[25]

서적

The Rise of Christendom

Blackwell Publishing

2003

[26]

서적

Christianizing The Roman Empire A.D. 100–400

Yale University Press

1984

[27]

서적

A History of the Church

http://www.ewtn.com/[...]

Sheed & Ward

1949

[28]

웹아카이브

NPNF2-01. Eusebius Pamphilius: Church History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine

http://www.ccel.org/[...]

[29]

harvnb

[30]

harvnb

[31]

harvnb

[32]

harvnb

[33]

서적

There is no crime for those who have Christ; religious violence in the Roman Empire

University of California Press

2005

[34]

웹사이트

The Council of Nicaea and the Biblical Canon

https://ps.edu/counc[...]

2004

[35]

harvnb

2002

[36]

서적

Ecce homo!: An Eighteenth Century Life of Jesus

https://books.google[...]

Walter de Gruyter & Co.

[37]

웹사이트

The Council of Nicaea and the Bible

http://www.tertullia[...]

[38]

문서

Preface to Tobit and Judith

[39]

웹사이트

Why Did Jerome Translate Tobit and Judith?

https://www.academia[...]

2022-11-26

[40]

웹사이트

Philip Schaff: Fathers of the Second Century: 0107=101 – Christian Classics Ethereal Library

https://ccel.org/cce[...]

2023-04-27

[41]

문서

Fairbairn

[42]

문서

Socrates

[43]

서적

A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church: Gregory of Nyssa: Dogmatic treatises, etc. 1893

https://books.google[...]

Christian literature Company

1893-00-00

[44]

문서

Il battesimo di Costantino il Grande

[45]

문서

Schaff

[46]

문서

Loughlin

[47]

백과사전

[48]

서적

Conciliengeschichte, v. 1

Herder

1855-00-00

[49]

웹사이트

Historia Arianorum, Part IV, chapter 36

http://www.newadvent[...]

2016-06-22

[50]

웹사이트

Apologia de Fuga, chapter 4

http://www.newadvent[...]

2016-06-22

[51]

저널

Nicæa and the Roman Precedent

http://trinityfounda[...]

2016-06-22

[52]

서적

Ecclesiae Occidentalis monumenta iuris antiquissima, vol. 1

Oxonii, E Typographeo Clarendoniano

1899-00-00

[53]

웹사이트

Canon 6

http://www.newadvent[...]

2016-06-22

[54]

간행물

一枚の繪

一枚の繪株式会社

2017-10-00

[55]

서적

ヨーロッパの改宗 コンスタンティヌス〈大帝〉の生涯

教文館

2008-12-00

[56]

서적

ヨーロッパの改宗 コンスタンティヌス〈大帝〉の生涯

教文館

2008-12-00

[57]

서적

ビザンツ帝国の政治制度

東海大学出版会

2005-05-00

[58]

서적

ヨーロッパの改宗 コンスタンティヌス〈大帝〉の生涯

教文館

2008-12-00

[59]

서적

ビザンツ帝国の政治制度

東海大学出版会

2005-05-00

[60]

서적

ビザンツ帝国の政治制度

東海大学出版会

2005-05-00

[61]

서적

ヨーロッパの改宗 コンスタンティヌス〈大帝〉の生涯

教文館

2008-12-00

[62]

저널

Nicaea, Council of

https://en.wikisourc[...]

[63]

백과사전

니케아 공회의

글로벌 세계 대백과

[64]

웹인용

The Dispute of Arius with Alexander, his Bishop.

https://www.ccel.org[...]

2022-04-16

[65]

서적

사막으로 간 대주교

서해문집

2010-11-25

[66]

웹인용

Philip Schaff: NPNF2-02. Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories - Christian Classics Ethereal Library

https://ccel.org/cce[...]

2024-12-26

[67]

서적

교회사

[68]

웹인용

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Arianism

https://www.newadven[...]

2024-12-26

[69]

서적

그들은 어떻게 이단이 되었는가

포이에마

2020-09-26

[70]

웹인용

History of the Christian Church, Volume III, § 120. The Council of Nicaea, 325.

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[71]

웹인용

Vita Constantini, iii.7

https://www.ccel.org[...]

2024-02-08

[72]

웹인용

Synodal Letter to the Bishops of Africa

https://www.ccel.org[...]

2024-02-08

[73]

웹인용

The Ecclesiastical History of Theodoret

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[74]

서적

Ecclesiastical History

[75]

서적

Chronicle

[76]

서적

Ecclesiastical History

[77]

웹인용

Theodoret, The Ecclesiastical History, I, VI.

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[78]

웹인용

Socrates Scholasticus, The Ecclesiastical History, book I, VIII.

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[79]

웹인용

Sozomen, Ecclesiastical History, I, XVII.

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[80]

웹인용

Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century, Alexander, St., bishop of Byzantium.

https://en.wikisourc[...]

John Murray

2024-02-08

[81]

웹인용

Saint Nicholas

https://www.britanni[...]

2024-03-05

[82]

웹인용

Vita Constantini, iii.6

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-08

[83]

웹인용

The Canons of the 318 Holy Fathers Assembled in the City of Nice, in Bithynia.

https://ccel.org/cce[...]

2024-02-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com