직운산층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

직운산층은 강원특별자치도 정선군과 영월군 경계의 질운산에서 유래된 지층으로, 흑색 셰일이 주를 이룬다. 이 지층은 얕은 조하대에서 깊은 조하대에 이르는 다양한 퇴적 환경을 거쳤으며, 얕은 조하대, 산소가 제한된 깊은 조하대, 최대 해침 구간, 폭풍의 영향을 받은 얕은/깊은 조하대 등으로 구분된다. 직운산층은 조선 누층군에서 가장 많은 대형 화석이 산출되는 곳으로, 삼엽충, 완족류, 두족류, 필석, 코노돈트 등 다양한 무척추동물 화석이 발견된다. 태백 장성 전기고생대 화석 산지와 태백고생대자연사박물관 앞 황지천 하상에서 직운산층 노두를 관찰할 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 오르도비스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 오르도비스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 캄브리아기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 캄브리아기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 석회암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 석회암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

| 직운산층 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| 시대 | 고생대 |

| 시기 | 오르도비스기 |

| 유형 | 퇴적암 |

| 주 암질 | 셰일 |

| 이름 따옴 | 강원특별자치도 질운산 (직운산, 織雲山) |

| 명명 | 야마나리(Yamanari, 1926) |

| 지방 | 강원특별자치도 |

| 지리 정보 | |

| 지역 | 강원특별자치도 영월군, 삼척시, 태백시 |

| 층서 정보 | |

| 상위 단위 | 조선 누층군 |

| 하층 | 막골층 (막동 석회암층) |

| 상층 | 두위봉층 |

| 두께 | 30~60m |

| 시각 자료 | |

![[[태백시]] [[동점동]] [[태백고생대자연사박물관]] 앞 [[황지천]] 하상에 드러난 [[조선 누층군]] 직운산층의 노두](https://cdn.onul.works/wiki/source/194d9dbfff2_35e35810.jpg) | |

2. 지층의 명칭

직운산층이라는 이름은 강원특별자치도 정선군 신동읍과 영월군 산솔면 경계에 위치한 질운산(직운산, 織雲山)에서 유래했다.

2. 1. 명칭의 표기

직운산층은 연음 현상에 의해 [지군산층]으로 발음하며 국어의 로마자 표기법에 따라 영어로 Jigunsan Formation (또는 Jigunsan Shale) 등으로 표기한다.3. 지질 시대

직운산층의 지질시대는 코노돈트 ''Eoplacognathus suecicus''-''Eoplacognathus jigunsanensis'' 생층서대 화석군[1]과 삼엽충 ''Dolerobasilicus'' 화석대[5]에 의해 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian 또는 Llanvirnian)으로 정해졌다.

4. 암상과 퇴적 환경

직운산층은 Yamanari(1926)에 의해 처음으로 이름 붙여졌다. 이 지층은 주로 흑색 셰일로 이루어져 있으며, 아래쪽은 석회질 성분이 많고 위로 갈수록 규산질 성분이 많아지는 특징을 보인다. 직운산층에서는 다양한 무척추동물 화석이 많이 발견된다.

직운산층은 암석의 구성 성분에 따라 기저부, 하부, 중부, 상부층원으로 구분된다.

- 기저부: 주로 석회질 성분을 포함한 흑색 셰일로 구성된다.

- 하부: 석회질 암석과 흑색 셰일이 번갈아 나타난다.

- 중부: 석회암과 석회암에 약 40 cm 두께로 3~4회 얇게 끼어 있는 충식(蟲蝕; vermicular) 셰일로 구성되며, 이 층에서 많은 두족류와 삼엽충 화석이 발견되었다.

- 상부: 석회질 셰일을 포함하는 생물 쇄설성 입자암(Grainstone)으로 구성된다.

고바야시(1934)는 직운산층에서 필석 2종, 완족동물 3종, 이매패류 13종, 복족류 6종, 두족류 46종, 삼엽충 17종, 그리고 1종의 plumulitids를 보고하였다.[1] 그는 직운산 화석군을 중부 오르도비스기(Middle Ordovician) 달리위리안절(Darriwilian)에 대비하였다. 그러나 태백산지구지하자원조사단(1962)은 이 지층을 인정하지 않고 조선 누층군 상위 3개 지층(막골층, 직운산층, 두위봉층)을 막동 석회암층으로 통합하였다.[1] 이후 직운산층에서 발견된 코노돈트 ''Eoplacognathus suecicus''-''Eoplacognathus jigunsanensis'' 생층서대의 화석군[1]과 삼엽충 ''Dolerobasilicus'' 화석대[5]에 의해 직운산층의 지질시대는 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian 또는 Llanvirnian)으로 정해졌다.

우주순과 조성권(2007)은 구문소를 포함한 여러 지역에서 직운산층을 조사하여 6개의 퇴적 환경을 제시하였다. 이들은 직운산층이 폭풍의 영향을 받는 깊은 바다에서 퇴적되다가, 점차 수심이 얕아지면서 해류나 파도의 영향을 받는 환경으로 변했다고 보았다.[16]

- 얕은 조하대(Shallow subtidal to supratidal (peritidal) platform)

- 산소가 제한된 깊은 조하대(Oxygen-restricted deep subtidal to basinal environments)

- 최대해침구간(Maximum Flooding Zone)

- 폭풍의 영향을 받은 깊은 조하대(Storm-influenced deep subtidal platform (outer ramp))

- 폭풍의 영향을 받은 얕은 조하대(Storm-influenced shallow subtidal platform (mid ramp))

- 얕은 조하대(Shallow subtidal platform)

그러나 류선영(2008)은 지화학적 데이터를 분석하여 직운산층의 하부에서만 해침(바닷물이 육지로 들어오는 현상) 환경이 나타나고, 그 이후는 대부분 해퇴(바닷물이 물러가는 현상) 환경이라고 주장하여, 우주순과 조성권(2007)의 의견과 다른 견해를 제시하였다.[17]

4. 1. 지역별 암상

태백시 원동 지역 원동 스러스트 단층 남부에 분포하는 직운산층은 주로 괴상의 흑색 셰일로 구성된다. 막동 석회암층을 정합으로 덮으며 두께는 30~40 m이다.[18]석개재 단면에서 두께 50 m로 드러나는 직운산층은 석회암이암, 암/녹회색 이암, 입자암, 석회암역암 등으로 구성되며 상, 중, 하부로 구분된다. 석개재 단면에서 막동 석회암층과 직운산층의 경계는 온코이드/어란상 입자암과 암회색 석회질셰일 사이에 설정된다.[19] 석개재 단면의 직운산층 셰일에 포함된 운모류 광물 일라이트의 혼합상과 광물을 분석한 결과 일라이트는 백운모/파이로필라이트/녹니석 혼합상(M/P/C)으로 존재하며 그 화학조성은 구성 광물에 따라 다양하게 나타난다는 것이 밝혀졌다. 일라이트의 낮은 칼륨(나트륨, 칼슘 포함)값은 파이로필라이트와 녹니석의 혼합 때문이며, 마그네슘과 철의 존재는 녹니석의 혼합 때문이다.[20]

단양군 지역에서 직운산층의 주요 구성 암석은 녹회색 석회질 셰일이며 본 층과 상위 두위봉층의 경계는 야외에서 잘 관찰된다.[21] 정태영 등(2016)은 단양군 단양읍 고수리, 노동리, 상진리 일대의 조선 누층군 중 기존의 단양도폭에서 막골층과 고성층(경상남도에 분포하는 경상 누층군 유천층군 고성층이 아니다)으로 알려져 있는 두 지층을 조사하였다. 단양도폭에서 정의된 '고성층'은 하부는 주로 녹회색 셰일과 담회색 리본암, 엽층리 석회암, 평력석회암으로 구성되며, 이를 층서적으로 태백층군의 직운산층에 해당한다고 해석하였다. 이 직운산층은 연흔과 생교란구조를 포함하며, 이는 직운산층이 천해에서 조간대환경에서 퇴적되었다는 것을 지시한다. 이러한 퇴적환경은 기존에 알려진 태백층군 직운산층의 퇴적학적인 해석과는 많은 차이를 보인다고 설명하였다.[22]

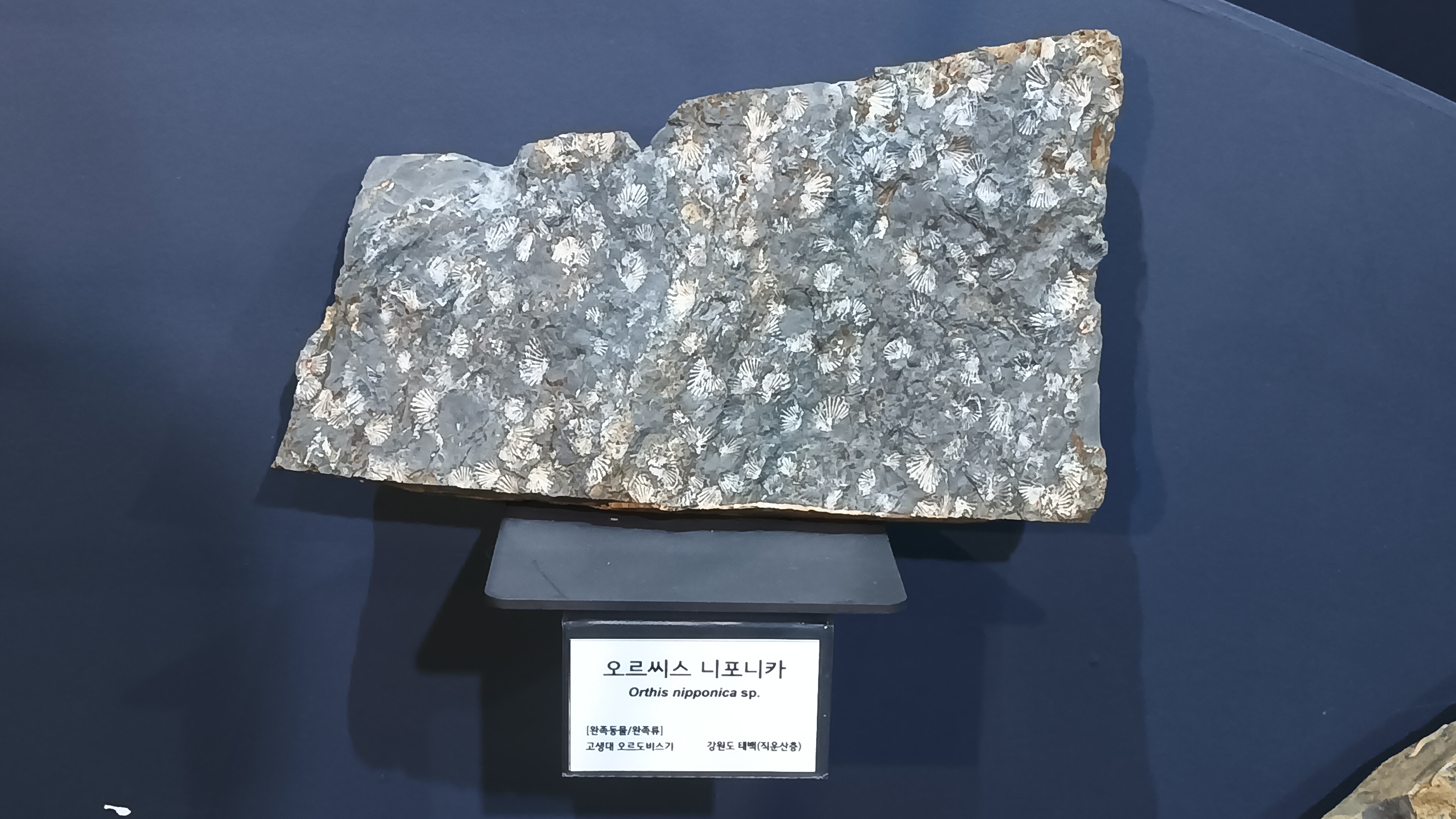

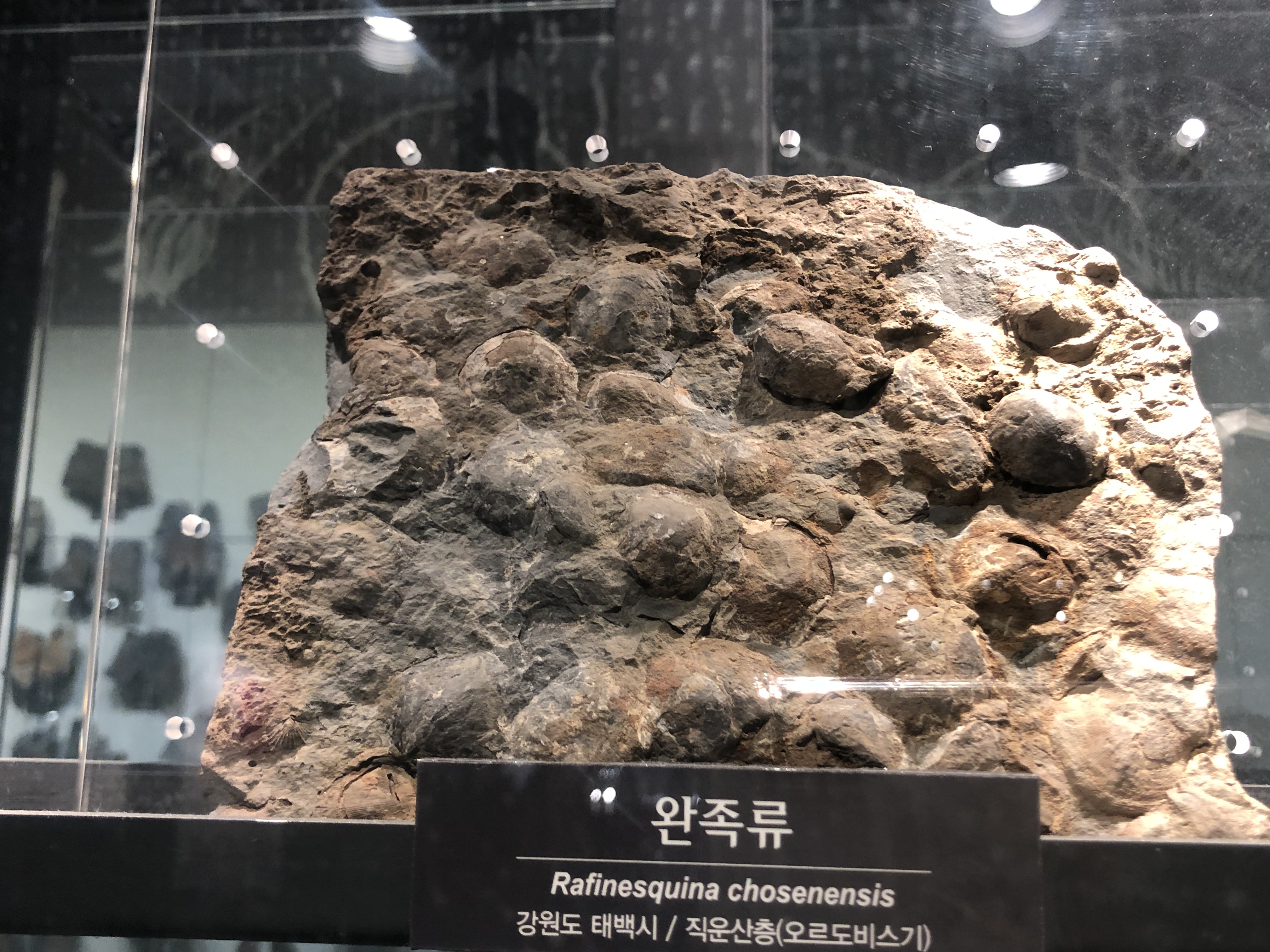

5. 화석

직운산층은 조선 누층군 중 가장 많은 대형 화석이 산출되는 지층으로, 특히 중부 층원에서 삼엽충, 완족류, 두족류, 필석, 코노돈트 등 다양한 무척추동물 화석이 집중적으로 발견된다.[1]

두족류 화석은 직운산층에서 가장 풍부하게 산출되며, 3개의 군집대로 구분된다.[1]

- ''Holmiceras coreanicum - Sactorthoceras makkolense'' 군집대: 직운산층 하부 층원에 해당한다.

- ''Kotoceras grabaui - Wennanoceras subchikunense'' 군집대: 직운산층 중부에 해당하며, 한반도와 북중국 강괴, 시베리아의 ''Kotoceras''는 그 지질 시대가 중부 오르도비스기로 한정된다.

- ''Ormoceras yangi - Ormoceras tanabei'' 군집대: 직운산층 상부에 해당한다.

고바야시(1934)는 직운산층의 화석군을 중부 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian)에 대비하였고,[1] 코노돈트 ''Eoplacognathus suecicus''-''Eoplacognathus jigunsanensis'' 생층서대의 화석군[1]과 삼엽충 ''Dolerobasilicus'' 화석대[5]에 의해 직운산층의 지질시대는 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian 또는 Llanvirnian)으로 정해졌다.

5. 1. 주요 화석 연구

고바야시(1934)는 직운산층에서 필석 2종, 완족동물 3종, 이매패류 13종, 복족류 6종, 두족류 46종, 삼엽충 17종, 그리고 1종의 plumulitids를 보고하였으며, 직운산 화석군을 중부 오르도비스기(Middle Ordovician) 달리위리안절(Darriwilian)에 대비하였다.[1]정창희(1969)는 삼척탄전 조사에서 직운산 셰일을 두위봉층의 일부로 보았으며, 직운산 셰일에서는 다량의 삼엽충, 완족류, 두족류 화석이 산출된다고 보고했다.[6] 김봉균(1969)은 정선군 예미 북부 지역의 고성 셰일층에서 삼엽충 ''Basilicus yokusensis'', ''Basilicus deltacaudus'', 완족류 ''Orthis nipponica'', 두족류 ''Kotoceras'' sp. 화석을 발견하여, 고성 셰일층이 직운산 셰일층임을 확인하였다.[7]

이하영(1977)은 삼척시 동점동, 장성동, 영월군 상동광산 지역의 직운산층과 두위봉층에서 코노돈트 화석을 발견하였는데, 직운산층에서는 중부 오르도비스기의 표준화석 ''Eoplacognathus'' cf. ''foliaceus'' 복합종 등이 산출되어 북대서양 생물구와 밀접한 관계를 보였다.[8] 이융남과 이하영(1986)은 영월군 녹전-상동 지역 직운산층 중상부에서 ''Eoplacognathus jigunsanensis''를 신종으로 보고하고, ''Eoplacognathus suecicus''-''Eoplacognathus jigunsanensis'' 생층서대를 설정하여 직운산층을 유럽의 상부 내지 중부 Llanvirnian에 대비하였다.[9]

이경우와 이하영(1990)은 태백시 장성-동점 지역 직운산층에서 ''Dapsilodus compressus'', ''Erraticodon tangshanensis'', ''Eoplacognathus suecicus'', ''E. jigunsanensis'' 등의 코노돈트 화석을 발견하고, ''Eoplacognathus suecicus''와 ''Eoplacognathus jigunsanensis'' 군집대를 설정하였다.[10]

이동찬과 최덕근(1992)은 태백시 동점 지역 직운산층의 삼엽충 화석을 ''Dolerobasilicus yokusensis'', ''Basiliella Kawasakii'', ''Basiliella typicalis'', ''Ptychopyge dongjeomensis'' 3속 4종으로 재분류하였다.[12] 최덕근과 이동찬(1992)은 직운산층에서 채집된 석회질각(sclerites)을 통해 ''Plumulites chikunen''을 기재하였다.[13]

이수정, 문희수, 이하영(1994)은 직운산층을 포함한 여러 지층에서 나온 코노돈트의 화학성분을 분석하여, 국내 시료에서 염소 함량이 더 높고, 지층별로 원소 함량이 조금씩 다르다는 것을 밝혔다.[14] 김율정 등(2005)은 직운산층에서 5종의 필석류 화석을 발견하고 직운산층의 지질시대를 오르도비스기의 Late Middle Llanvirn에 대비하였다.[15]

직운산층에서 산출된 두족류 화석은 총 23속 51종으로 분류되며, 이를 바탕으로 (1) ''Holmiceras coreanicum - Sactorthoceras makkolense'', (2) ''Kotoceras grabaui - Wennanoceras subchikunense'', (3) ''Ormoceras yangi - Ormoceras tanabei'' 3개의 군집대로 나누어진다. 이들은 각각 직운산층의 하부, 중부, 상부 층원에 해당한다.[1]

6. 지질 유산

태백시 장성동 산 42-2에 위치한 '''태백 장성 전기고생대 화석 산지'''(N 37°06'06.64", E 129°01'00.37")의 직운산층에는 천해에서 살았던 삼엽충, 완족류, 필석류, 두족류 등 다양한 화석이 산출된다. 화석 발굴로 노두는 훼손되어 있다.[23]

태백시 동점동 태백고생대자연사박물관 앞 황지천 하상에는 직운산층의 노두가 드러나 있으며 삼엽충, 완족류, 두족류 등의 화석이 다량 산출된다.

참조

[1]

논문

The Cambro-Ordovician formations and faunas of South Chosen, Palaeontology, Part I, Middle Ordovician faunas

1934

[2]

논문

A review of the stratigraphy of the Lower Paleozoic Joseon Supergroup (하부 고생대 조선누층군 층서 재고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2021-08

[3]

논문

The Cambrian-Ordovician stratigraphy of the Taebaeksan Basin, Korea: a review

https://www.research[...]

2005-06

[4]

논문

Ordovician cephalopods from the Jigunsan Formation, Taebaek-Yeongwol, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2011-12

[5]

논문

Ordovician trilobite faunas and depositional history of the Taebaeksan Basin, Korea: implications for palaeogeography

https://www.tandfonl[...]

2000-07

[6]

논문

Stratigraphy and Paleontology of the Samcheog Coalfield, Gangweondo, Korea (Ⅰ) (江原道 炭三田陟의 層序 및 古生物)

https://www.dbpia.co[...]

1969-03

[7]

웹인용

Some New Geological Aspects Revealed from the Northwestern Part of the Yemi Area (禮美北西地域에서 밝혀진 몇가지 地質學的 事實)

https://www.dbpia.co[...]

1969-09

[8]

논문

Conodonten aus den Jigunsan-und den Duwibong-Schichten (Mittelordovizium) von Kangweon-Do, Südkorea (南韓 江原道에 分布된 織雲山세일과 斗圍峰石灰岩으로부터 產出된 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1977-09

[9]

논문

Conodont Biostratigraphy of the Jigunsan shale and Duwibong Limestone in the Nokjeon-Sandong area, Yeongwol-gun, Kangwondo, Korea (江原道 寧越郡 碌田-上東間에 分布하는 織雲山세일과 斗圍峰石炭岩의 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1986-12

[10]

논문

Conodont Biostratigraphy of the upper Choseon Supergroup in Jangseong-Dongjeom Area, Gangwon-do (강원도 장성-동점지역에 분포하는 상부 조선누층군의 코노돈트 생층서)

https://www.dbpia.co[...]

1990-12

[11]

논문

중부오오도비스기 직운산층 점토광물의 광물학적 및 화학적 연구: 변성정도에 대한 의의 (The Mineralogy and Chemistry of Clay Minerals of the Middle Ordovician Jigunsan Formation: Implications for the Metamorphic Grade)

https://scienceon.ki[...]

1991

[12]

논문

Reappraisal of the Middle Ordovician Trilobites from the Jigunsan Formation, Korea (직운산층(중기 오르도비스기) 삼엽층에 대한 분류학적 재평가)

https://www.dbpia.co[...]

1992-04

[13]

논문

Plumulites from the Jigunsan Formation (Middle Ordovician) Dongjeom Area, Korea (동점지역 직운산층 (중기 오오도비스기)으로부터 산출된 Plumulites)

https://www.dbpia.co[...]

1992-06

[14]

논문

백운산 향사대 캠브로 - 오르도비스기 유기기원 인회석(코노돈트)의 광물화학 The Mineral Chemistry of Cambro-Ordovician Biogenic Apatite(Conodonts) in Korea

https://www.dbpia.co[...]

1994-06

[15]

논문

Graptolites from the Jigunsan Shale of Taebaeg Area, Korea

https://scienceon.ki[...]

2005

[16]

논문

Depositional processes and sequence stratigraphy of the Jigunsan Formation (Middle Ordovician), Taebaeksan Basin, mideast Korea: implications for basin geometry and sequence development

https://www.proquest[...]

2007-12

[17]

웹인용

조선누층군 직운산 셰일의 지화학적 연구

https://dcollection.[...]

경북대학교

2008-12

[18]

웹인용

국내 육상 CO2 지중저장 파일럿 저장소 선정 연구

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2014-07

[19]

웹인용

Taebaek Group (Cambrian-Ordovician) in the Seokgaejae section, Taebaeksan Basin: a refined lower Paleozoic stratigraphy in Korea

https://www.proquest[...]

Geosciences Journal

2004

[20]

논문

화학조성으로 다시 보는 일라이트-백운모, 파이로필라이트 및 녹니석의 혼합상: 강원도 삼척시 석개재에 분포하는 직운산층 셰일에 대한 EPMA 정량분석 (Illite, Reviewed on the Chemical Compositions - The Mixed Phase among Muscovite, Pyrophyllite and Chlorite: EPMA Quantitative Analysis of Shale from the Jigunsan Formation at Seokgaejae in Samchuk-City, Gangwon-do)

https://scienceon.ki[...]

2012

[21]

웹인용

忠淸北道 丹陽郡 一帶에 分布하는 下部 古生代層의 Conodont 化石群과 그의 生層序 (충청북도 단양군 일대에 분포하는 하부 고생대층의 코노돈트 화석군과 그의 생층서)

http://www.riss.kr/s[...]

1997

[22]

논문

충청북도 단양군 고수리, 노동리, 상진리 일대 조선누층군 탄산염암의 층서 및 퇴적학적 연구 (Stratigraphic and sedimentological study of the Ordovician carbonate rocks in Danyang Area, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2016-10

[23]

서적

강원권 지질유산 발굴 및 가치평가 (Assessment of the value and distribution of Geological Heritages in Gangwon Province)

국립공원공단, 대한지질학회

2019-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com