후에 조약 (1884년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

후에 조약 (1884년)은 1884년 8월 25일 프랑스와 베트남 사이에 체결된 조약으로, 프랑스가 베트남에 대한 보호령을 확립하는 내용을 담고 있다. 이 조약은 19개 조항으로 구성되어 있으며, 베트남의 외교권과 군사적 통제권을 프랑스에 귀속시키고, 주요 항구 개방, 통신망 구축, 세금 징수 및 관세 체제 개편 등 경제 전반에 걸쳐 프랑스의 지배를 강화했다. 후에 조약은 1874년과 1883년에 체결된 조약을 대체하며, 베트남의 내부 통치권과 경제적 자율성을 제한하여, 프랑스의 식민 지배를 공고히 하는 결과를 가져왔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1884년 6월 - 박레 매복

박레 매복은 1884년 6월 23일 프랑스군이 통킹 지역 박레에서 청나라 군대의 매복 공격을 받아 청불 전쟁의 직접적인 도화선이 된 사건이다. - 1884년 체결된 조약 - 조로 수호 통상 조약

조로 수호 통상 조약은 1884년 조선과 러시아 제국 간에 체결된 조약으로, 러시아의 조선 진출 확대와 청나라의 견제 속에서 이루어졌으며, 러시아의 공사 파견을 허용하고 을사늑약 이후에도 효력을 유지했으나, 조선의 취약한 국제적 위상과 대한제국의 비극을 보여주는 사건으로 평가된다. - 1884년 체결된 조약 - 조이 수호 통상 조약

조이 수호 통상 조약은 1884년 조선과 이탈리아 간에 체결된 13개 조항의 불평등 조약으로, 이탈리아 공사 파견을 허용했으나 실제로는 중국 상하이 총영사가 대행했고, 1905년 이후에도 효력이 유지되어 조약 내용과 효력에 대한 재평가가 필요하다. - 1884년 베트남 - 청불 전쟁

청불 전쟁은 1880년대 프랑스가 베트남을 식민 지배하려는 과정에서 청나라와 무력 충돌한 사건으로, 프랑스의 승리로 끝나 베트남에 대한 프랑스의 보호국 지위를 인정하고 동아시아 국제 질서에 큰 영향을 미쳤다. - 1884년 베트남 - 유옥 전투

유옥 전투는 1884년 청불 전쟁 중 프랑스군이 흑기군을 상대로 승리하여 뚜옌꽝 요새의 보급로를 확보한 전투이다.

| 후에 조약 (1884년) | |

|---|---|

| 조약 정보 | |

| 이름 | 후에 조약 |

| 원래 이름 | Hòa ước Giáp Thân 1884 (베트남어) |

| 다른 이름 | Hòa ước Patenotre (베트남어) |

| 종류 | 보호국 조약 |

| 배경 | 프랑스가 응우옌 왕조에 대한 두 개의 보호국을 수립 |

| 서명일 | 1884년 6월 6일 |

| 서명 장소 | 후에, 대남 |

| 효력 발생일 | 1884년 6월 6일 |

| 만료일 | 1949년 3월 8일 (엘리제 협정 체결) |

| 서명자 | 쥘 파트노트르 응우옌반 tường (阮文祥) 팜턴 duật (范慎遹) 톤 텃 판 (尊室灞) |

| 당사자 | 프랑스 제3공화국 [[File:Heirloom seal of the Nguyễn Dynasty.svg|20px]] 대남 |

| 비준국 | 프랑스 제3공화국 [[File:Heirloom seal of the Nguyễn Dynasty.svg|20px]] 대남 |

| 언어 | 한문 프랑스어 |

| 조약 문서 이미지 | |

| |

2. 배경

1884년 파트노트르 조약 체결은 이전 조약들의 문제점과 변화하는 국제 정세 속에서 이루어졌다. 프랑스는 1874년 사이공 조약(필라스트르 조약)을 통해 베트남에서 제한적인 권리를 확보했으나, 조약 내용의 모호함과 제한된 상업적 특권에 불만을 가졌다.[2][10]

이에 프랑스는 1883년 8월, 베트남에 대한 영향력을 강화하고자 보다 강압적인 내용의 아르망 조약을 강요했다. 이 조약은 베트남 영토 할양 요구 등[5][10] 징벌적 성격이 강했으나, 프랑스 내부의 정책적 이견과 프랑스 의회의 비준 거부로 공식 발효되지 못했다.[2] 당시 프랑스 내에서는 베트남 완전 정복을 주장하는 강경파와 보호령을 통한 간접 지배를 선호하는 외무부 사이에 의견 차이가 있었다.[5][10]

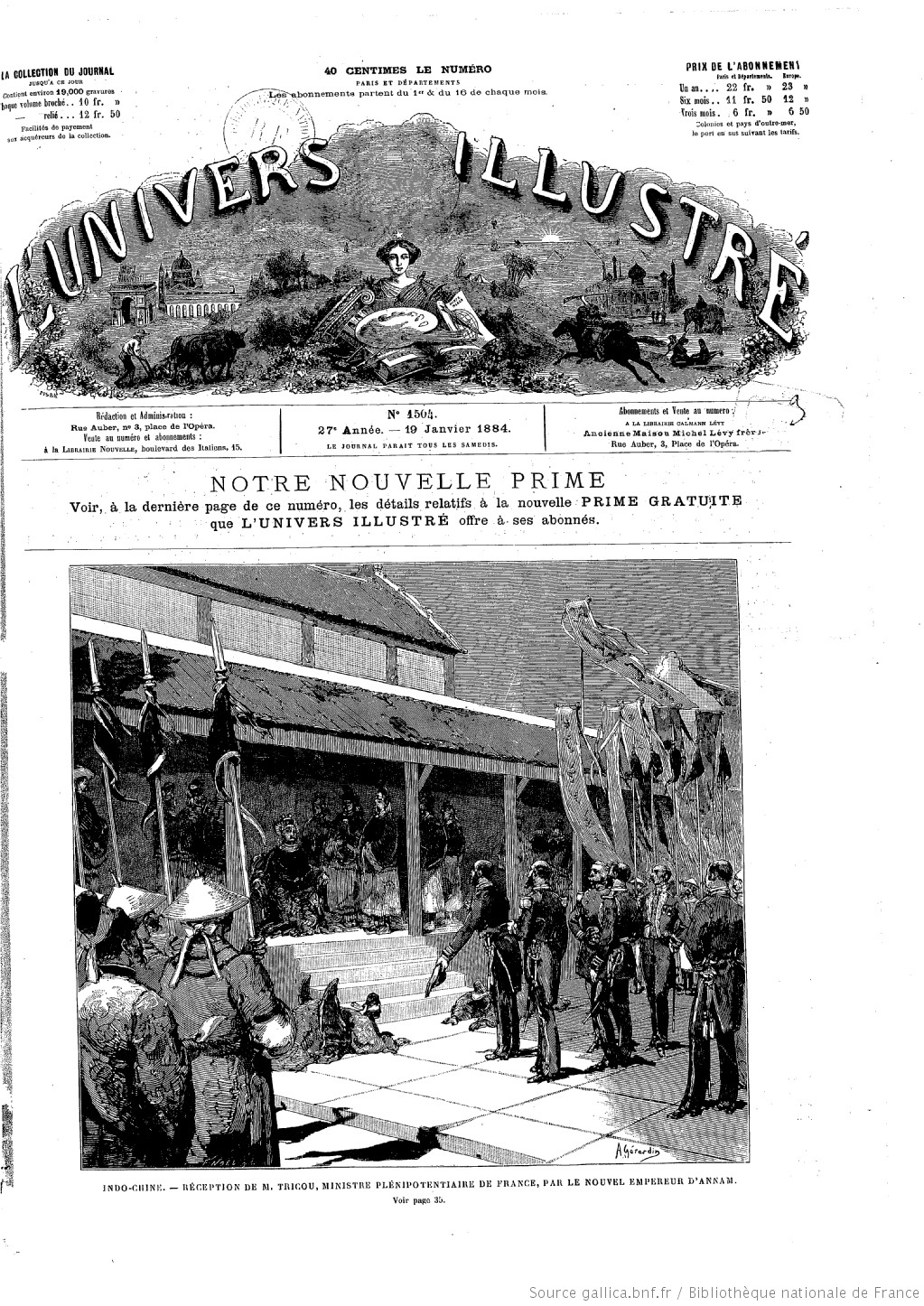

새로운 조약 체결을 위한 움직임은 1884년 1월, 프랑스 외교관 아르튀르 트리쿠가 후에를 방문하면서 시작되었다. 트리쿠는 베트남 정부에 아르망 조약의 일부 가혹한 조항이 완화될 수 있음을 시사했고,[4][9] 이에 베트남 정부는 향후 조항 완화에 대한 기대를 표하며 아르망 조약 준수를 선언했다.[4][9]

결정적인 배경은 청나라와의 관계 변화였다. 프랑스는 1884년 5월 11일 톈진 협정을 체결하여 청나라로부터 베트남 문제 불간섭 및 프랑스의 조치 승인 약속을 받아냈다. 이는 청나라가 베트남에 대한 역사적 종주권을 사실상 포기한 것을 의미했으며, 프랑스가 베트남과 새로운 관계를 설정할 수 있는 길을 열어주었다.[9][2] 이러한 국내외적 상황 속에서 프랑스는 기존 조약의 한계를 극복하고 안남과 통킹에 대한 안정적인 보호령 체제를 구축하기 위해 새로운 조약 체결을 추진하게 되었다.

2. 1. 청나라와 프랑스의 관계

1884년 6월 6일, 청나라와 톈진 협정을 체결한 지 3주 후, 프랑스는 베트남과 새로운 조약을 맺었다. 이 조약으로 청나라는 베트남에 대한 역사적 종주권을 암묵적으로 포기했고, 프랑스는 안남과 통킹에 대한 보호령을 확립했다. 이 협상은 새로 임명된 주청 프랑스 공사 쥘 파트노트르가 주도했다.[2][9]이 새로운 조약, 즉 1884년의 후에 조약은 통킹에서의 프랑스 상업적 특권을 제한했던 모호한 1874년 사이공 조약(필라스트르 조약)을 대체했다. 또한 프랑스 의회에서 비준되지 않았던 1883년의 아르망 조약의 여러 조항을 완화된 표현으로 다시 담아, 안남과 통킹에 대한 프랑스 보호령을 공고히 하고 대부분의 베트남 도시에 프랑스인 거주를 허용했으며 프랑스에 무역 특권을 부여했다.[10]

아르망 조약의 개정은 이미 1884년 1월 프랑스 외교관 아르튀르 트리쿠가 후에를 방문했을 때 예고되었다. 트리쿠는 베트남 정부가 성의를 보인다면 아르망 조약의 일부 가혹한 조항을 수정할 수 있다고 암시했고, 베트남 정부는 1884년 1월 1일 아르망 조약 준수를 선언하며 프랑스 공화국의 선의에 기대를 표명했다.[4][9] 프랑스 외무부는 아르망 조약이 베트남에게 코친차이나와 통킹의 4개 성(응에안, 타인호아, 하띤, 빈투언 성)을 프랑스에 할양하도록 강제한 점을 문제로 보았다. 이는 베트남 완전 정복을 추구했던 아르망 개인의 견해였고, 외무부는 보호령을 통한 간접 통치를 선호했다. 따라서 파트노트르 조약 제3조와 제16조는 이 4개 성을 다시 베트남의 내부 관할권으로 돌려주었다.[5][10]

청나라는 베트남에 대한 종주권 포기 사실을 은폐하고자 톈진 협정 제4조를 통해 프랑스가 베트남과의 새 조약에서 청나라의 체면을 손상시키는 표현을 사용하지 못하도록 요구했다. 이에 따라 아르망 조약 제1조에 있던, 프랑스가 베트남의 대외 관계를 통제한다는 내용의 '청나라를 포함하여'(y compris la Chine프랑스어)라는 문구를 파트노트르가 삭제하여, 새 조약에서는 청나라를 직접 언급하지 않았다.[6][11]

파트노트르 조약 체결에는 중요한 상징적 행위가 동반되었다. 수십 년 전 청나라 황제가 베트남 자롱 황제에게 수여했던 옥새가 프랑스와 베트남 전권대사 앞에서 녹여진 것이다. 금도금된 은으로 만들어진 이 옥새는 가로세로 약 11.43cm, 무게 약 5.90kg였으며 앉아 있는 낙타가 조각되어 있었다. 프랑스는 이 사건을 베트남이 청나라와의 오랜 관계를 단절하고 프랑스가 베트남 문제의 중재자로서 청나라를 대체했음을 보여주는 상징으로 해석하고 이를 널리 알렸다.[7][12]

2. 2. 프랑스와 베트남의 관계

프랑스와 베트남의 관계는 1874년 3월 15일에 체결된 사이공 조약(필라스트르 조약)으로 거슬러 올라간다. 이 조약은 통킹에서 프랑스의 상업적 특권을 제한적으로 인정했지만, 내용이 모호하다는 문제가 있었다.[2]1883년 8월, 프랑스는 아르망 조약을 통해 베트남에 대한 영향력을 강화하려 했으나, 이 조약은 프랑스 의회에서 비준되지 못했다.[2] 이 조약은 징벌적인 성격이 강했으며, 특히 베트남에게 코친차이나와 통킹의 4개 성(응에안 성, 타인호아 성, 하띤 성, 빈투언 성)을 프랑스에 할양하도록 요구하는 등[5] 베트남의 주권을 심각하게 침해하는 내용을 담고 있었다. 이는 베트남을 완전히 정복하려 했던 아르망 개인의 강경한 입장을 반영한 것이었다.[5]

1884년 1월, 프랑스 외교관 아르튀르 트리쿠는 후에를 방문하여 베트남 정부로부터 아르망 조약의 비준을 얻어내려 했다. 트리쿠는 베트남 측이 성의를 보인다면 조약의 일부 가혹한 조항들을 완화할 수 있다는 가능성을 내비쳤고,[4] 이에 베트남 정부는 1884년 1월 1일, 향후 조항 완화에 대한 프랑스의 선의를 기대하며 아르망 조약 준수를 선언했다.[4]

그러나 프랑스 외무성은 아르망 조약의 강경 노선, 특히 영토 할양 요구가 불필요하다고 판단했다. 외무성은 베트남을 직접 통치하는 것보다 보호령 형태로 간접 지배하는 것이 더 안정적이고 효율적이라고 보았다.[5]

결국 1884년 6월 6일, 톈진 협정 체결로 청나라가 베트남에 대한 종주권을 사실상 포기한 지 3주 만에,[2] 프랑스는 새로운 주중 공사 쥘 파트노트르를 통해 베트남과 새로운 조약(파트노트르 조약)을 체결했다.[2] 이 조약은 아르망 조약의 내용을 완화된 형태로 재구성하여 안남과 통킹에 대한 프랑스의 보호령을 확립하고, 프랑스인의 거주 및 무역 특권을 보장했다.[2] 또한, 아르망 조약에서 프랑스에 할양되었던 4개 성(응에안 성, 타인호아 성, 하띤 성, 빈투언 성)을 다시 베트남의 내부 관할권으로 반환했다.[5]

프랑스는 톈진 협정 제4조에 따라 청나라의 체면을 고려하여, 새로운 조약에서 청나라의 위신을 손상시키는 표현을 사용하지 않기로 했다.[6] 이에 따라 아르망 조약 제1조에 포함되었던 '청나라를 포함하여'(y compris la Chinefra)라는 공격적인 문구는 삭제되었고, 파트노트르 조약에서는 중국에 대한 직접적인 언급이 사라졌다.[6]

조약 체결과 함께 상징적인 행위도 이루어졌다. 과거 청나라 황제가 베트남 국왕 자롱 황제에게 수여했던 옥새를 프랑스와 베트남 대표 앞에서 녹여버린 것이다.[7] 금도금이 된 은으로 만들어진 이 옥새는 가로세로 약 약 11.43cm, 무게 약 약 5.90kg에 달했으며, 앉아 있는 낙타가 새겨져 있었다.[7] 이는 베트남이 청나라와의 전통적인 관계를 단절하고 프랑스의 영향력 아래 놓이게 되었음을 상징적으로 보여주는 사건이었으며, 프랑스는 이를 통해 자신들이 베트남 문제의 새로운 중재자임을 과시하고자 했다.[7]

2. 3. 파트노트르 조약 체결 과정

1884년 6월 6일, 청나라와의 톈진 협정이 체결된 지 3주 후, 청나라가 베트남에 대한 역사적 종주권을 암묵적으로 포기함에 따라, 프랑스는 안남과 통킹에 대한 프랑스 보호령을 규정하는 새로운 조약을 베트남과 체결했다. 이 조약은 새로 임명된 프랑스 공사 쥘 파트노트르가 협상을 주도했다.[2]이 새로운 조약은 통킹에서의 프랑스 상업적 특권을 제한적으로 인정한, 모호하기로 알려진 1874년 3월 15일의 사이공 조약(필라스트르 조약)을 대체했다. 또한 프랑스 의회가 비준하지 않았던 1883년 8월의 징벌적인 아르망 조약에 포함된 여러 조항들을 완화된 표현으로 다시 명시하면서, 안남과 통킹에 대한 프랑스 보호령을 확립하고 대부분의 베트남 도시에 프랑스인이 거주할 수 있도록 허용했으며, 프랑스에 특정 무역 특권을 부여했다.

아르망 조약의 개정은 1884년 1월 프랑스 외교관 아르튀르 트리쿠(Arthur Tricou)가 베트남 정부로부터 비준을 얻기 위해 후에를 방문했을 때 이미 예고되었다. 트리쿠는 베트남 측이 성의를 보인다면 아르망 조약의 일부 수용하기 어려운 조항들이 수정될 수 있음을 시사했다. 이에 베트남 정부는 1884년 1월 1일, 아르망 조약의 완전한 준수를 선언하며, "추후 일부 조항이 완화될 가능성에 대해 프랑스 공화국의 선의를 믿는다" (s'en remettant au bon vouloir de la République quant aux adoucissements qui pourraient y être ultérieurement apportésfra)고 덧붙였다.[4][9]

프랑스 외무부의 관점에서 아르망 조약의 가장 문제적인 부분 중 하나는 코친차이나와 통킹에 4개 성을 병합하도록 베트남에 영토 할양을 강제한 점이었다. 이는 베트남의 완전한 정복을 목표로 했던 아르망 개인의 견해를 반영한 것으로, 보호령을 통한 간접 통치가 더 안전하고 편리하다고 본 외무부의 입장과는 달랐다.[10][5] 이에 따라 파트노트르 조약 제3조와 제16조는 아르망 조약으로 프랑스 통제 하에 넘어갔던 응에안, 타인호아, 하띤, 빈투언 지역을 베트남의 내부 관할권으로 반환했다.[10][5]

또한, 청나라가 베트남에 대한 종주권을 포기했다는 사실을 외부에 드러내지 않으려는 의도를 고려하여, 톈진 협정 제4조는 프랑스가 베트남과의 새 조약에서 청나라 제국의 위신을 손상시키는 표현을 사용하지 못하도록 규정했다. 1883년 아르망 조약 제1조에는 프랑스가 베트남의 대외 관계를 통제할 것이라는 내용에 '청나라를 포함하여'(y compris la Chinefra)라는 문구가 포함되어 있었는데, 이는 청나라에게 모욕적일 수 있었다. 파트노트르는 이 문구를 삭제했고, 그 결과 파트노트르 조약 제1조는 청나라를 직접 언급하지 않았다.[11][6]

프랑스는 청나라와 베트남 관련 조약 내용에서 청나라의 체면을 세워주려 노력했지만, 파트노트르 조약 서명식에서는 상징적인 행위가 동반되었다. 수십 년 전 청나라 황제가 베트남 국왕 자롱에게 수여한 옥새가 프랑스와 베트남 전권대사들 앞에서 녹여졌다. 금도금이 된 은판으로 만들어진 옥새는 가로세로 약 11.43cm, 무게 약 5.90kg였으며, 앉아 있는 낙타 모습이 새겨져 있었다. 베트남이 청나라와의 오랜 관계를 단절했다는 이 사건은 프랑스에 의해 널리 알려졌으며, 프랑스 입장에서는 베트남 문제의 중재자로서 프랑스가 청나라를 실질적으로 대체했음을 보여주는 상징적인 사건으로 해석되었다.[12][7]

3. 조약의 주요 내용

1884년 후에 조약, 또는 파트노트르 조약은 총 19개 조항으로 구성되어 있으며, 베트남(당시 안남)의 주권을 심각하게 제약하고 프랑스의 보호령 체제를 확립하는 내용을 담고 있다.[8]

조약의 핵심 내용은 안남이 스스로 프랑스의 보호령임을 인정하고 모든 외교권을 프랑스에 넘기는 것이었다(제1조). 이로써 안남은 국제 사회에서 독자적인 목소리를 낼 수 없게 되었다. 프랑스는 군사적으로도 주요 항구인 투언안을 영구 점령하고(제2조), 후에 지역의 군사 시설을 철거시키며, 필요시 베트남 영토 어디든 군대를 주둔시킬 수 있는 권한을 확보했다(제15조).[8]

프랑스 총독(Résident général|레지던트 제너럴fra)이 후에에 상주하며 안남의 대외 관계를 감독하고 보호령 운영 전반에 걸쳐 강력한 영향력을 행사하게 되었다(제5조). 안남 황제는 명목상 내부 행정을 계속 담당했지만(제16조), 실제로는 프랑스 관리들의 통제하에 놓였으며, 행정(제3조, 제7조), 재정(제11조, 제12조, 제17조), 사법(제10조) 등 국가 운영의 핵심적인 부분에서 권한이 크게 제한되었다.[8]

경제적으로는 주요 항구가 강제 개방되었고(제4조), 관세 징수권 등 주요 경제적 이권이 프랑스에 넘어갔으며(제12조), 프랑스인들은 베트남 내에서 자유로운 경제 활동과 재산 취득의 특혜를 누리게 되었다(제13조). 또한, 사이공과 하노이를 잇는 전신선 설치 및 운영권도 프랑스가 가져갔다(제9조).[8]

통킹 지역에는 프랑스 관리가 파견되어 행정을 감독했으며(제6조), 베트남 내 외국인 관련 분쟁은 모두 프랑스 사법권 아래 놓이게 되었다(제10조). 이 조약은 기존에 체결되었던 1874년 조약 등을 대체했으며(제19조), 조약 해석에 분쟁이 생길 경우 프랑스어 본이 우선한다는 조항을 포함하여 불평등한 성격을 명확히 했다.[8]

3. 1. 프랑스의 보호령 확립

1884년 후에 조약은 안남(베트남 중북부)이 프랑스의 보호령임을 공식적으로 인정하고 수락하도록 강제했다(제1조).[8] 이 조약에 따라 프랑스는 안남의 모든 대외 관계를 대표하게 되었으며, 해외에 거주하는 안남인들 역시 프랑스의 보호 아래 놓이게 되었다. 이는 안남의 외교 주권이 프랑스에 완전히 넘어갔음을 의미한다.[8]프랑스는 군사적 통제권 또한 확고히 했다. 프랑스 군대는 전략적 요충지인 투언안 항구를 영구적으로 점령하고(제2조), 수도 후에로 통하는 후에 강(Sông Hương) 주변의 모든 요새와 군사 시설을 철거하도록 요구했다.[8] 이를 통해 프랑스는 안남 황실과 정부에 대한 직접적인 군사적 압박 능력을 확보했다.

또한, 프랑스 정부를 대표하는 총독(Résident généralfra)이 후에의 성채 안에 거주하며 안남의 외부 관계를 총괄하고 보호령 체제의 운영을 감독하도록 규정했다(제5조).[8] 총독은 군대의 호위를 받았으며, 안남 국왕과의 개인적인 면담 권한까지 가지는 등 강력한 영향력을 행사했다.[8]

더 나아가 프랑스는 안남의 영토 보전과 주권 방어를 '보장'한다는 명목 아래, 보호령 운영에 필요하다고 판단될 경우 안남과 통킹(베트남 북부) 영토 내 어느 곳이든 군대를 주둔시킬 수 있는 권리를 확보했다(제15조).[8] 이는 사실상 프랑스가 베트남 전역에 대한 군사적 점령을 정당화하고 영구화하는 조항이었다.[8]

이처럼 후에 조약의 핵심 조항들은 안남의 외교권 박탈, 프랑스 총독을 통한 내정 간섭, 주요 지역의 군사적 점령 및 자유로운 군대 주둔권 확보 등을 통해 프랑스가 베트남을 실질적으로 지배하는 보호령 체제를 공고히 했음을 보여준다.

3. 2. 베트남의 권한 제한

1884년 후에 조약은 베트남(당시 안남)의 주권을 심각하게 제약하고 프랑스의 보호령 체제를 공고히 한 조약이다. 특히 여러 조항을 통해 베트남의 내부 통치권이 크게 제한되었다.조약 제16조는 안남 왕이 명목상으로는 기존처럼 내부 행정을 계속 지휘한다고 규정했지만, '이 협약의 조항에 의해 제한되는 경우를 제외하고'라는 단서를 달아 실질적인 권한 행사에 제약을 두었다.[8] 구체적인 권한 제한 내용은 다음과 같다.

- 행정권 제한: 제3조에 따라 안남의 관리들은 코친차이나 국경과 닌빈성 국경 사이 지역의 행정을 계속 담당할 수 있었지만, 세관, 공공 사업, 그리고 유럽 기술자나 대리인의 고용이 필요한 중요 업무에서는 권한이 배제되었다.[8] 또한 제7조는 프랑스 관리가 지방 행정의 세부 사항에 직접 간섭하지는 않지만, 모든 베트남 관리는 프랑스 당국의 통제하에 있으며 프랑스의 요청에 따라 해임될 수 있다고 명시했다.[8] 이는 베트남 관리의 임명 및 해임에 대한 프랑스의 실질적인 간섭을 의미하며 행정 자율성을 크게 훼손하는 조치였다. 더불어 제5조에 따라 프랑스 정부를 대표하는 총독이 후에에 상주하며 보호령 운영을 감독했고,[8] 제8조는 프랑스 관리와 베트남 당국 간의 소통을 반드시 프랑스 거주자를 통하도록 하여 통제력을 강화했다.[8]

- 재정 및 사법권 제한: 제11조는 통킹 지역의 세금 징수를 프랑스 관리가 감독하고, 안남 지역의 세금 사용처 결정에도 프랑스-안남 공동 위원회가 관여하도록 하여 재정 운영에 개입했다.[8] 제12조는 관세 제도를 전적으로 프랑스 행정관에게 위임하여 베트남의 관세 자주권을 박탈했다.[8] 또한 제17조는 안남 왕이 프랑스 정부의 승인 없이는 어떠한 외부 차관도 도입할 수 없도록 제한했다.[8] 사법권 측면에서는 제10조에 따라 안남과 통킹 내 외국인과 관련된 모든 분쟁을 프랑스 관할 하에 두었다.[8]

이러한 조항들을 통해 베트남은 내부 통치에 관한 핵심적인 권한들을 상당 부분 상실했으며, 프랑스는 베트남에 대한 실질적인 지배력을 강화할 수 있는 법적 기반을 마련했다.

3. 3. 경제적 조항

후에 조약의 경제 관련 조항들은 베트남의 경제적 자율성을 크게 제약하고 프랑스의 경제적 이익을 보장하는 내용을 담고 있다. 이는 주로 항구 개방 강제, 관세 및 세금 징수권 장악, 프랑스인의 경제 활동 특혜 부여, 재정적 예속 강화를 통해 이루어졌다.[8]조약 제4조는 프랑스의 요구에 따라 다낭, 쑤언다이, 꾸이년 항구를 모든 국가와의 무역을 위해 개방하도록 규정했다. 프랑스는 이 개항장에 후에 주재 프랑스 공사의 지시를 받는 자국 관리를 파견하여 항구를 통제할 수 있게 되었다. 또한, 추후 상호 합의를 통해 다른 항구를 추가로 개방할 수 있다는 조항을 두어 프랑스의 경제적 영향력 확대 가능성을 열어두었다.[8]

제9조는 사이공에서 하노이까지 연결되는 전신선 설치 및 운영권을 프랑스가 갖도록 명시했다. 프랑스인 직원이 전신선을 운영하며, 발생한 세금 수입의 일부만이 안남 정부에 지급되었다. 이는 통신망 장악을 통해 베트남의 중요 기반 시설을 통제하려는 의도를 보여준다.[8]

세금 및 관세 징수권에 대한 조항(제11조, 제12조)은 베트남의 재정 주권을 심각하게 침해했다. 안남 중부 지역에서는 기존 방식대로 베트남 관리가 세금을 징수하되 프랑스의 감독은 명시되지 않았지만, 북부 통킹 지역에서는 프랑스 공사가 베트남 관리의 도움을 받아 세금 징수를 직접 감독하고 관리하도록 했다. 프랑스와 안남 위원으로 구성된 위원회가 세금의 사용처와 배분액을 결정하게 하여 베트남의 재정 운영권을 제약했다. 더욱이 제12조는 베트남 전역의 관세 제도를 프랑스 행정관에게 완전히 위임하고, 프랑스 식민지인 프랑스령 코친차이나의 관세 및 위생 관련 법규를 안남과 통킹에도 동일하게 적용하도록 강제했다. 이는 베트남의 독자적인 관세 정책 수립 및 집행 권한을 완전히 박탈하는 조치였다.[8]

프랑스인에게는 광범위한 경제적 특혜가 부여되었다(제13조). 프랑스 시민과 프랑스 보호 하의 개인은 통킹 전역과 안남의 개항장에서 자유롭게 이동하고 상업 활동을 하며, 동산과 부동산을 자유롭게 취득하고 처분할 수 있는 권리를 보장받았다. 이는 사실상 치외법권에 준하는 경제적 특권을 프랑스인에게 부여한 것으로, 베트남 내에서의 프랑스 자본 침투를 용이하게 만들었다.[8]

재정적 예속 또한 강화되었다(제17조). 베트남은 프랑스에 대한 기존 부채를 상환해야 했으며, 상환 방식은 추후 결정하기로 했다. 결정적으로, 프랑스 정부의 사전 승인 없이는 어떠한 외국 차관도 도입할 수 없도록 규정하여 베트남의 재정적 자율성을 완전히 박탈하고 프랑스에 대한 경제적 종속을 심화시켰다.[8]

마지막으로 제18조는 개항장의 경계 설정, 프랑스 조계지 설치, 등대 건설 위치, 광산 개발권, 화폐 제도 정비, 관세 및 기타 세금 수입 배분 등 주요 경제 현안에 대한 구체적인 내용을 추후 프랑스와의 협의를 통해 결정하도록 명시했다. 이는 향후 베트남의 경제적 이권과 관련된 거의 모든 사항에 대해 프랑스가 지속적으로 개입하고 자국의 이익을 관철할 수 있는 제도적 장치를 마련한 것이었다.[8]

결론적으로, 1884년 후에 조약의 경제 조항들은 베트남의 항만, 통신, 재정, 자원 등 경제 전반에 걸쳐 프랑스의 지배력을 확립하고 베트남의 경제 주권을 심각하게 침해하는 불평등한 내용을 담고 있었다.[8]

3. 4. 기타 조항

프랑스는 통킹의 주요 도시에 자국의 필요에 따라 관청(레지던시)을 설치할 수 있게 되었다. 이 관청들은 후에에 있는 프랑스 총독의 지휘를 받았다. 관청의 관리들은 성 내부에 거주하며, 필요할 경우 프랑스 또는 베트남 현지 경비 병력의 보호를 받도록 규정되었다(제6조).[8] 모든 프랑스 관리와 직원은 안남 당국과 소통할 때 반드시 이 프랑스 관청을 통해서만 하도록 하여, 프랑스의 통제를 강화했다(제8조).[8]안남과 통킹 내에 거주하는 모든 외국인은 국적에 관계없이 프랑스의 사법적 관할 아래 놓였다. 외국인 간의 분쟁은 물론, 베트남인과 외국인 사이에서 발생하는 모든 종류의 분쟁 또한 프랑스 당국이 결정하도록 하여, 사실상 치외법권을 인정하게 되었다(제10조).[8]

프랑스 시민과 프랑스의 보호를 받는 사람들은 통킹 전역과 안남의 개항장에서 자유롭게 여행하고, 상업에 종사하며, 동산과 부동산을 자유롭게 취득하고 처분할 수 있는 권리를 보장받았다. 이는 베트남 내에서의 프랑스인의 경제적 활동을 제약 없이 허용한 조항이었다. 또한, 이 조항은 1874년 조약에서 명시되었던 선교사와 기독교 신자들에 대한 보호 조항을 다시 한번 확인했다(제13조).[8] 다만, 안남 내륙 지역을 여행하고자 하는 사람은 후에의 총독부나 코친차이나 총독을 통해 여행 허가를 받아야 했으며, 안남 정부의 비자를 받은 여권을 소지해야 했다(제14조).[8]

조약 체결 이후에도 세부적인 사항들에 대한 추가 협의가 예정되었다. 여기에는 개항장의 구체적인 경계 설정, 각 항구 내 프랑스 조계지 문제, 안남과 통킹 해안의 등대 건설 위치, 광산 개발권, 화폐 제도 정비, 관세 및 기타 세금 수입 분배 방식 등이 포함되었다. 이러한 중요 사안들을 추후 협의하기로 한 것은 향후 프랑스 측에 유리하게 결정될 여지를 남겨둔 것으로 해석될 수 있다(제18조).[8]

이 조약은 이전에 프랑스와 안남 사이에 체결되었던 1874년 3월 15일, 8월 31일, 11월 23일의 협약들을 대체하는 효력을 가졌다(제19조).[8] 마지막으로, 조약의 해석과 관련하여 분쟁이 발생할 경우에는 프랑스어로 작성된 원본이 유일하게 유효하다고 명시하여, 프랑스 측에 일방적으로 유리한 조건을 확보했다.[8]

4. 조약의 체결과 그 상징성

1884년 6월 6일, 청나라와의 톈진 조약 체결 3주 후, 프랑스는 베트남과 새로운 조약을 맺어 안남과 통킹에 대한 보호령을 확립했다. 이는 청나라가 베트남에 대한 역사적인 종주권을 사실상 포기한 상황에서 이루어졌다. 이 조약은 새로 임명된 주중 프랑스 공사 쥘 파트노트르가 협상을 주도했다.[2]

이 조약은 1874년 3월 15일에 체결되었으나 모호하다는 비판을 받았던 사이공 조약(필라스트르 조약)을 대체하는 것이었다. 또한, 프랑스 의회에서 비준되지 못했던 1883년 8월의 하르망 조약의 강압적인 내용들을 완화된 형태로 다시 담았다. 조약은 안남과 통킹에 대한 프랑스의 보호권을 강화하고, 프랑스인이 베트남 대부분의 도시에 거주할 권리와 특정 무역 특권을 부여했다.

하르망 조약의 개정은 이미 1884년 1월 프랑스 외교관 아르튀르 트리쿠가 후에를 방문했을 때 예고되었다. 트리쿠는 베트남 측이 성실성을 보인다면 하르망 조약의 일부 가혹한 조항들을 수정할 수 있음을 시사했고, 베트남 정부는 1884년 1월 1일 하르망 조약을 전적으로 지지한다고 선언하면서도 "나중에 그 조항 중 일부가 완화되기를 프랑스 공화국의 선의를 믿는다"(s'en remettant au bon vouloir de la République quant aux adoucissements qui pourraient y être ultérieurement apportés프랑스어)고 덧붙였다.[4]

파트노트르 조약에서는 하르망 조약의 가장 문제적인 부분 중 하나였던 영토 할양 조항이 수정되었다. 하르망 조약은 프랑스가 베트남을 완전히 정복해야 한다는 하르망 개인의 견해를 반영하여 응에안, 타인호아, 하띤, 빈투언 성을 코친차이나와 통킹에 병합하도록 규정했다. 그러나 프랑스 외무부는 보호령을 통한 간접 통치를 선호했기에, 파트노트르 조약 제3조와 제16조를 통해 이 4개 성을 다시 베트남의 관할로 돌려주었다.[5]

4. 1. 청나라의 묵인

청나라는 베트남에 대한 종주권을 포기했다는 사실을 은폐하기 위해, 톈진 조약 제4조를 통해 프랑스가 베트남과의 새로운 조약에서 중화 제국의 존엄성을 깎아내리는 어떠한 표현도 사용하지 못하도록 요구했다.[6] 1883년 아르망 조약 제1조는 프랑스가 베트남의 대외 관계를 통제할 것이라는 내용에 '중국 포함'(y compris la Chine프랑스어)이라는 문구를 포함하고 있었다. 파트노트르는 이 문구를 삭제했으며, 그 결과 새로운 조약(파트노트르 조약)의 제1조는 중국을 구체적으로 언급하지 않았다.[6]프랑스는 이처럼 조약 내용에서 중국의 체면을 살려주었지만, 조약 서명식에서는 중요한 상징적 행위가 동반되었다. 수십 년 전 청나라 황제가 베트남의 자롱 황제에게 수여했던 옥새를 프랑스와 베트남 전권대사 앞에서 녹여버린 것이다. 금도금이 된 은으로 만들어진 이 옥새는 가로세로 약 11.43cm, 무게 약 5.90kg였으며, 앉아 있는 낙타 조각이 새겨져 있었다. 베트남이 중국과의 오랜 관계를 공식적으로 포기한 이 사건은 프랑스에 의해 널리 알려졌으며, 프랑스 측에서는 이를 프랑스가 베트남 문제의 중재자로서 중국을 효과적으로 대체했음을 보여주는 상징으로 해석했다.[7]

5. 조약의 영향

파트노트르 조약은 베트남과 프랑스, 그리고 청나라를 포함한 동아시아 국제 관계에 큰 영향을 미쳤다.

가장 직접적인 영향을 받은 것은 베트남이다. 이 조약으로 베트남은 사실상 주권을 상실하고 프랑스의 완전한 보호국 신세로 전락했다. 응우옌 왕조는 명목상 유지되었으나 외교, 군사 등 주요 권한은 프랑스 총독에게 넘어갔으며, 이는 프랑스의 본격적인 식민 통치가 시작되었음을 의미한다. 베트남 민중의 저항에도 불구하고, 프랑스는 이 조약을 발판 삼아 베트남에 대한 지배력을 강화하고 경제적 수탈을 본격화했다.

프랑스는 파트노트르 조약을 통해 베트남에 대한 지배권을 법적으로 공고히 하고, 프랑스령 인도차이나 식민 제국 건설의 결정적인 단계를 마무리 지었다. 이는 프랑스가 동남아시아에서 영향력을 확대하고 다른 제국주의 열강과의 경쟁에서 우위를 점하는 중요한 계기가 되었다.

한편, 이 조약은 베트남에 대한 청나라의 전통적인 종주권이 완전히 소멸되었음을 국제적으로 확인시켜주는 결과로 이어졌다. 비록 청나라가 톈진 협정을 통해 자국의 체면을 유지하려 했으나, 프랑스가 베트남 황제의 인장을 녹이는 상징적인 행위를 통해 청의 영향력 종식을 명확히 하면서[12] 동아시아의 전통적인 국제 질서가 재편되고 있음을 보여주었다.

조약의 영향은 베트남과 직접 관련된 국가들에만 국한되지 않았다. 프랑스의 인도차이나 반도 지배력 강화는 시암(현재의 태국) 등 주변국들에게도 큰 위협으로 작용했으며, 동남아시아 지역에서 열강들의 세력 다툼을 더욱 심화시키는 결과를 낳았다.

5. 1. 청나라에 미친 영향

1884년 6월 6일 파트노트르 조약이 체결되면서, 청나라는 베트남에 대한 역사적인 종주권을 사실상 포기하게 되었다. 이는 프랑스와의 톈진 협정 체결 이후 불과 3주 만에 이루어진 일이었다.청나라는 베트남에 대한 영향력 상실을 대외적으로 감추려 했다. 톈진 협정 제4조를 통해, 프랑스가 베트남과 새로운 조약을 맺을 때 청나라의 위신을 손상시키는 표현을 사용하지 못하도록 요구했다.[11] 이에 따라 프랑스는 1883년 아르망 조약 제1조에 포함되었던 '청나라를 포함하여'(y compris la Chine프랑스어)라는 문구를 파트노트르 조약에서 삭제했다. 이 문구는 베트남의 대외 관계를 프랑스가 통제하며, 이는 청나라에도 해당된다는 의미를 담고 있었다.[11]

하지만 프랑스는 조약 체결 과정에서 상징적인 행위를 통해 청나라의 영향력 종식을 분명히 했다. 과거 청나라 황제가 베트남의 자롱 황제에게 수여했던 인장을 프랑스와 베트남 대표가 보는 앞에서 녹여 없앤 것이다. 이 인장은 무게 13 파운드에 달하는 금도금된 은인장이었다.[12] 이 사건은 베트남이 청나라와의 오랜 관계를 청산하고 프랑스의 보호 아래 들어갔음을 상징적으로 보여주었으며, 프랑스가 베트남 문제에서 청나라를 대신하는 새로운 중재자가 되었음을 의미했다. 이는 결과적으로 청나라의 국제적 위신 하락으로 이어졌다.[12]

참조

[1]

간행물

Le Monde illustré - Le Vietnam à cessé d'être protectorat français cérémonie à l'hôtel de ville de Saïgon avec l'empereur Bao Daï et le commissaire de la République M. Pignon

Le Monde illustré

1950

[2]

서적

Billot

[3]

학술지

No 1504 - 27e année

https://upload.wikim[...]

1884-01-19

[4]

서적

Huard

[5]

서적

Billot

[6]

서적

Billot

[7]

서적

Billot

[8]

서적

Billot

[9]

서적

Huard

[10]

서적

Billot

[11]

서적

Billot

[12]

서적

Billot

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com