맥마흔 라인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

맥마흔 라인은 인도와 중화인민공화국 간의 사실상 국경선으로, 1914년 심라 회의에서 영국, 티베트 대표 간에 합의되어 설정되었다. 신해혁명 이후 청나라가 멸망하고 티베트가 독립을 선언한 상황에서 영국은 티베트와의 조약을 통해 맥마흔 라인을 설정, 아루나찰프라데시 지역을 인도의 일부로 편입하려 했다. 그러나 중화민국은 이에 서명하지 않았고, 현재 중국은 이를 불법으로 간주하며 맥마흔 라인 남쪽의 일부 지역을 자국 영토로 주장하고 있다. 1962년 중-인 전쟁의 원인이 되었으며, 현재까지도 양국 간의 국경 분쟁의 주요 쟁점으로 남아 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인도의 대외 관계 - 그레이트 게임

그레이트 게임은 19세기 중반부터 20세기 초까지 중앙아시아에서 영국과 러시아 간에 벌어진 지정학적 경쟁으로, 인도 통제권을 둘러싼 이해 충돌, 러시아의 남하정책, 영국의 지배 확장 야망이 얽혀 외교, 첩보, 군사 개입 등의 형태로 나타났으며, 소련 붕괴 후에는 새로운 강대국들의 경쟁이 '신 그레이트 게임'으로 불리기도 한다. - 인도의 대외 관계 - 쿼드 (국제 회의)

쿼드는 미국, 일본, 오스트레일리아, 인도의 4개국 간 다자 대화 협의체로, 중국의 부상을 억제하고 인도-태평양 지역의 안보와 경제 협력을 목표로 하며 군사 훈련을 통해 협력을 강화한다.

2. 역사적 배경

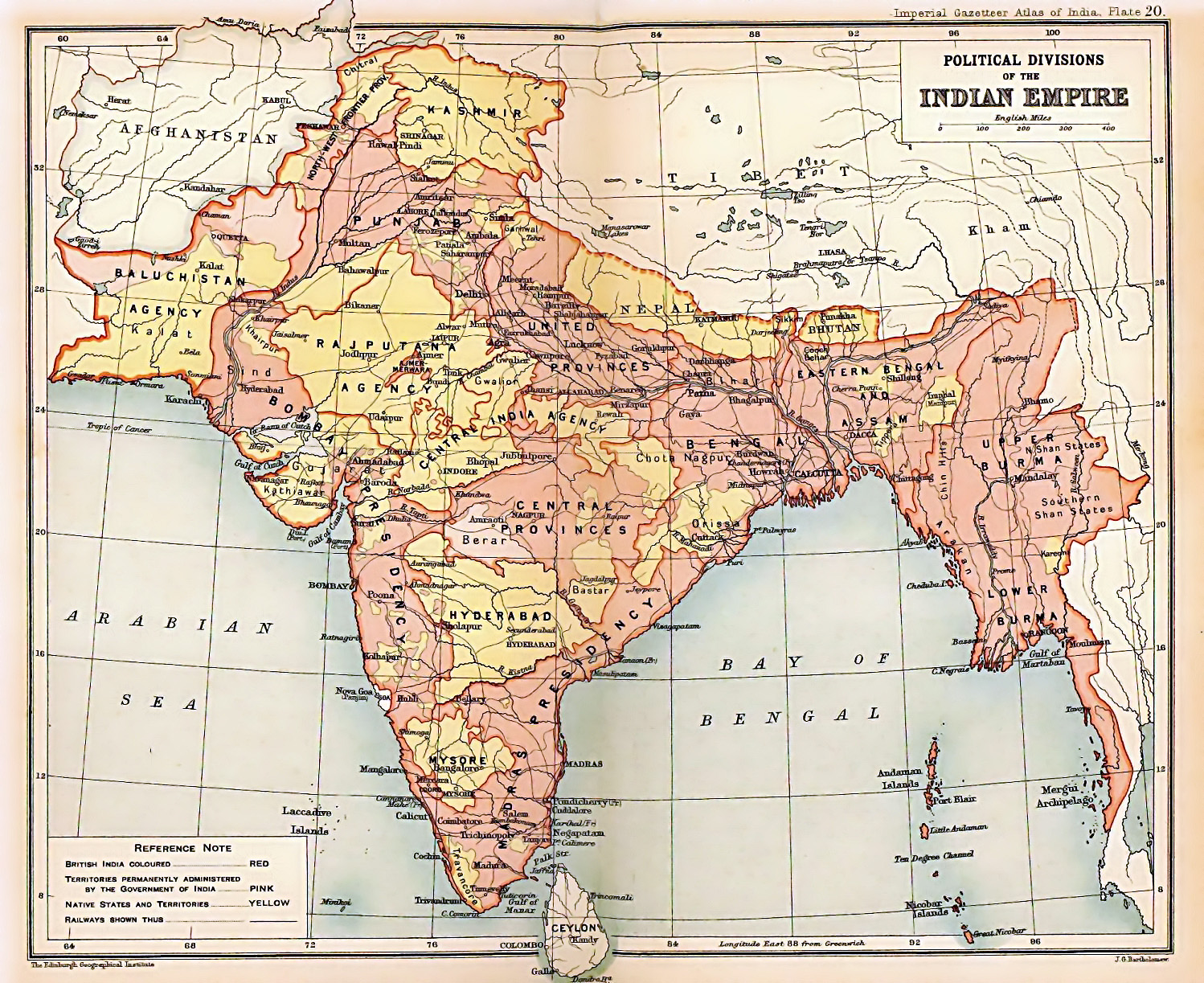

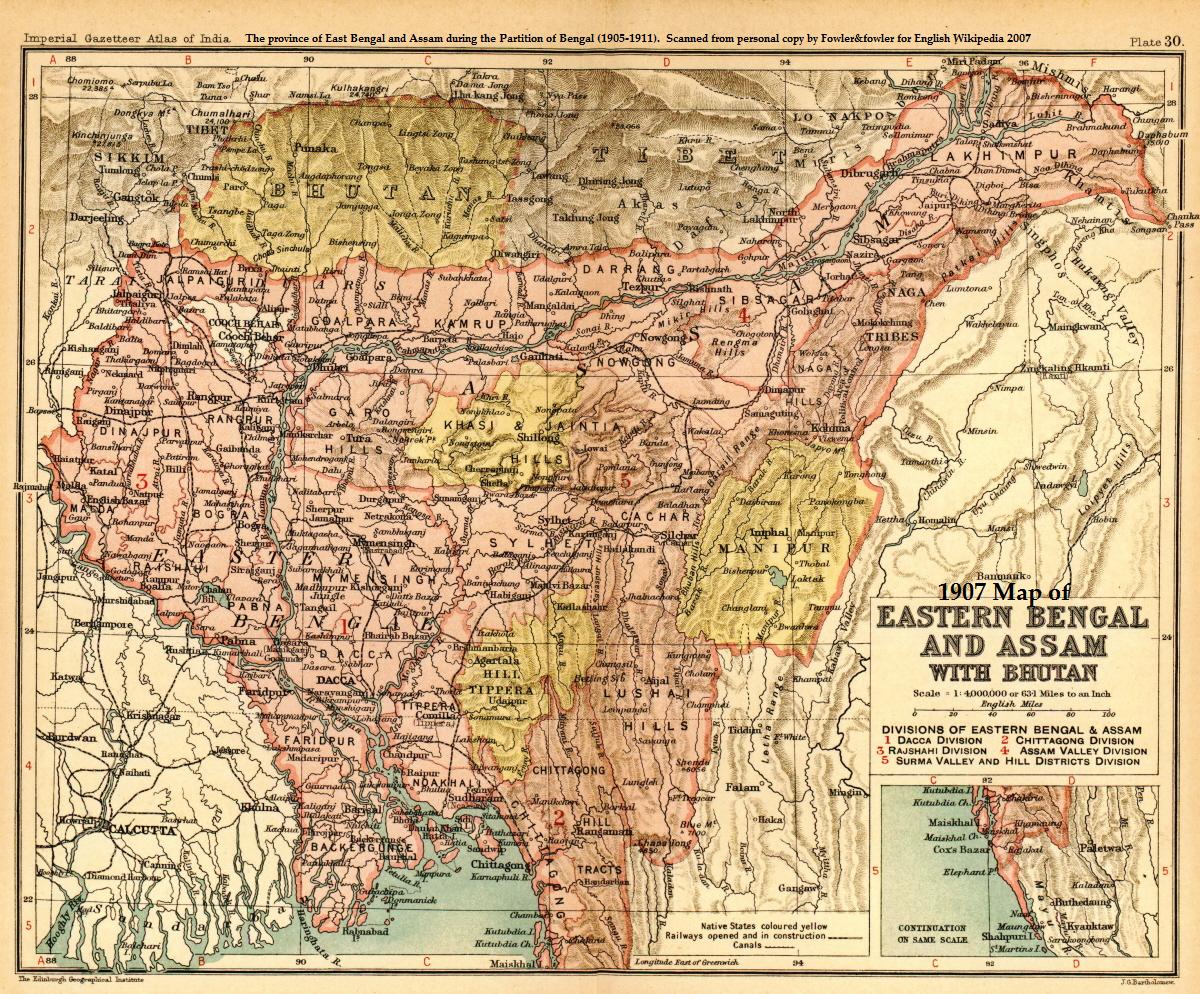

영국령 인도는 19세기 초 제1차 영국-버마 전쟁으로 부탄 동쪽으로 확장되었다. 전쟁 후 브라마푸트라 계곡의 아삼이 영국의 지배를 받게 되었고, 이후 수십 년 동안 영국령 인도는 이 지역에 대한 직접적인 행정 통치를 단계적으로 확대했다. 계곡을 둘러싼 울창한 산악 지역에는 영국 행정 통치를 쉽게 따르지 않는 부족민들이 거주하고 있었다. 영국은 그들을 내버려 두는 것에 만족했다. 1873년, 영국은 통제 하에 있는 부족 영토에 자국민이 침입하는 것을 막기 위해 행정 경계선인 "내부선"을 그렸다.[18][19] "외부선"이라고도 불리는 영국 경계선은 영국의 관할 구역의 한계를 표시하기 위해 정의되었다. 그러나 이 지역에서는 내부선과 크게 다르지 않았다.[20]

영국은 외부선 너머에 사는 히말라야 부족과 평화로운 관계를 원했다.[21] 그러나 영국의 영향력은 조약, 무역 관계, 그리고 영국 민간인에 대한 "만행"에 대한 대응으로 간헐적인 징벌 원정을 통해 여러 지역으로 확대되었다.[22][23] 영국이 아삼 히말라야 지역을 정치적 관할권과 관계없이 인도의 지리적 일부로 간주했다는 증거가 있다.[28] 기요-레샤르는 그들이 아삼 히말라야 부족에 대한 "대외 주권"을 확대했다고 본다.[24]

영국령 인도는 1824년부터 1826년까지의 제1차 영국-미얀마 전쟁으로 부탄 동쪽까지 그 영역을 넓혔다. 1903년부터는 영국의 티베트 원정을 실시하여 인도의 동북 방향에 대한 관여를 깊게 했다. 1907년의 영·러 협상에서는 중국의 티베트에 대한 종주권을 인정하고 내정 불간섭을 결정했다. 1912년에 부탄 동쪽의 히말라야 산맥 남쪽 기슭 지역에는 행정 관리 기구로 동북변경지역이 설치되었다.

신해혁명(1911년 - 1912년)으로 청 제국이 멸망하고 국가 체제가 재편되자, 1913년에 티베트-몽골 상호 승인 조약에 의해 공동 몽골과 간덴포탕티베트 정부는 독립을 선언했다. 그러나 중화민국 정부와 타협을 꾀하려 한 러시아 제국과 영국이 각각 개입하여 중화민국의 주권 아래 몽골과 티베트 양국 모두 완전한 내정 자치를 하게 되었다. 몽골과 손을 잡은 러시아는 캬흐타 조약으로 국경선을 확정했다.

티베트와 손을 잡은 영국은 1913년부터 1914년에 걸쳐 영국, 티베트, 중화민국의 대표에 의해 심라 회의를 개최했지만, 중화민국은 조약 서명을 거부했다. 심라 조약은 티베트와 영국 간의 조약이 되었고, 경계선이 되는 맥마흔 라인도 정해졌다. 이 조약은 티베트에 대한 내정 간섭 금지를 규정한 1907년의 영·러 협상과 일치하지 않는 부분이 있다는 비판을 받기도 했다.

현재 맥마흔 라인은 중화인민공화국과 인도의 사실상의 국경선으로 기능하고 있지만, 심라 조약에 서명하지 않은 중국 측은 불법이라고 주장하고 있다. 인도 측은 합법적인 국경으로 하고 있지만, 심라 조약은 티베트와 영국령 인도 제국 간에 체결되었으며, 중국 측은 티베트는 주권 국가가 아니기 때문에 조약 체결의 권한이 없다고 주장하고 있다. 이 때문에 중국은 맥마흔 라인 남쪽 약 6만 5000제곱킬로미터를 티베트 자치구 영토로 하고 있다. 다만 1959년 11월 7일자 저우언라이의 서한에서는 맥마흔 라인을 실효 지배선으로 인식하고 있다고 했다.

2. 1. 영국령 인도의 확장과 동북 변경 지역

영국령 인도는 19세기 초 제1차 영국-버마 전쟁으로 부탄 동쪽으로 확장되었다. 전쟁 후 브라마푸트라 계곡의 아삼이 영국의 지배를 받게 되었고, 이후 수십 년 동안 영국령 인도는 이 지역에 대한 직접적인 행정 통치를 단계적으로 확대했다. 계곡을 둘러싼 울창한 산악 지역에는 영국 행정 통치를 쉽게 따르지 않는 부족민들이 거주하고 있었다. 영국은 그들을 내버려 두는 것에 만족했다. 1873년, 영국은 통제 하에 있는 부족 영토에 자국민이 침입하는 것을 막기 위해 행정 경계선인 "내부선"을 그렸다.[18][19] "외부선"이라고도 불리는 영국 경계선은 영국의 관할 구역의 한계를 표시하기 위해 정의되었다. 그러나 이 지역에서는 내부선과 크게 다르지 않았다.[20]

영국은 외부선 너머에 사는 히말라야 부족과 평화로운 관계를 원했다.[21] 그러나 영국의 영향력은 조약, 무역 관계, 그리고 영국 민간인에 대한 "만행"에 대한 대응으로 간헐적인 징벌 원정을 통해 여러 지역으로 확대되었다.[22][23] 영국이 아삼 히말라야 지역을 정치적 관할권과 관계없이 인도의 지리적 일부로 간주했다는 증거가 있다.[28] 기요-레샤르는 그들이 아삼 히말라야 부족에 대한 "대외 주권"을 확대했다고 본다.[24]

2. 2. 20세기 초의 전진 정책

1900년 무렵, 티베트에 대한 중국의 영향력은 현저히 약화되었고 영국은 티베트가 러시아의 세력권에 들어갈 것을 우려하게 되었다. 영국은 티베트에 대한 러시아의 영향력을 배제하고 조약상의 권리를 집행하기 위해 1904년 티베트로 원정대를 파견했고, 그 결과 티베트와 영국 간에 라싸 협약이 체결되었다.[25][26]청나라는 영국이 티베트로 진입하는 것에 대해 우려하여 자체적인 팽창 정책으로 대응했다. 청나라는 티베트로 향하는 중국의 통신로가 지나가는 티베트의 남동부 캄 지역(일명 "마치 컨트리")을 완전히 장악했다. 새로운 전략을 실행하기 위해 캄 서부의 창두에 보조 암반 (황실 주재관)이 임명되었다. 1908년부터 1911년까지 3년 동안 암반 자오얼펑은 캄 지역에서 가혹한 굴복 정책과 중국화 정책을 시행하여 "백정 자오"라는 별명을 얻었다.

자오얼펑의 군사 작전은 자율, 보메현, 메도그현과 같이 아삼 히말라야 지역과 인접한 티베트 지구로 진입했다. 또한 인접한 부족 영토의 일부도 침범했다. 이는 이 지역의 영국 관리들을 불안하게 만들었고, 그들은 부족 영토까지 영국의 관할권을 확대할 것을 주장했다. 영국령 인도의 상위 행정부는 처음에는 이러한 요구를 수용하는 데 주저했지만, 1912년까지 육군 참모부는 히말라야 산맥의 능선을 따라 경계를 긋는 것을 제안했다. 영국은 아삼 히말라야 지역을 포함하는 것으로 여겨지는 인도의 지리적 범위를 확장하는 것이 아니라 자신들의 정치적 행정만을 확장하려 했다는 점을 분명히 했던 것으로 보인다.[21][27][28]

2. 3. 타왕 지역

3. 맥마흔 라인의 설정

1913년, 영국 관리들은 심라에서 티베트의 지위를 논의하기 위해 회의를 열었다.[29] 이 회의에는 영국, 중국, 티베트 대표가 참석했다.[30] "외티베트"는 달라이 라마 정부가 관리하게 되었는데, 이 지역은 현대의 "티베트 자치구"와 거의 같다.[30] 1914년 7월 3일 최종 협정에는 텍스트적 경계 획정이나 설명이 포함되지 않았고, 세부 사항이 거의 없는 작은 축척 지도가 첨부되었는데, 이 지도는 주로 중국을 "내티베트"와 "외티베트"로 분리하는 선을 보여주었다.[31]

이 작은 축척 지도의 두 초안 모두 "내티베트"와 중국 사이의 동일한 빨간색 선 기호를 남서쪽으로 더 확장하여 타왕 근처 부탄 삼각점을 향해 가는 맥마흔 라인의 전체 경로를 근사하게 나타냈다. 그러나 두 초안 모두 현재 아루나찰프라데시를 구성하는 지역에 "영국령 인도" 또는 이와 유사한 것을 표시하지 않았다.

훨씬 더 자세한 1914년 3월 24~25일 맥마흔 라인 지도에는 티베트와 영국 대표만 서명했다. 이 지도와 맥마흔 라인 협상에는 중국이 참여하지 않았다.[32][33] 베이징이 심라를 부인한 후, 영국과 티베트 대표는 협정에 따라 중국에 어떤 특권도 부인하는 메모를 첨부하고 이를 양자 협정으로 서명했다.[34] 영국 기록에 따르면 티베트 정부는 중국이 심라 협약을 수락하는 조건으로 새로운 국경을 받아들였다. 영국이 중국으로부터 수락을 얻지 못했기 때문에 티베트인들은 맥마흔 라인이 무효라고 간주했다.[6]

3. 1. 심라 협정 (1914)

1913년, 영국 관리들은 심라에서 티베트의 지위를 논의하기 위해 회의를 열었다.[29] 이 회의에는 영국, 중국, 티베트 대표가 참석했다.[30] "외티베트"는 달라이 라마 정부가 관리하게 되었는데, 이 지역은 현대의 "티베트 자치구"와 거의 같다.[30] 1914년 7월 3일 최종 협정에는 텍스트적 경계 획정이나 설명이 포함되지 않았고, 세부 사항이 거의 없는 작은 축척 지도가 첨부되었는데, 이 지도는 주로 중국을 "내티베트"와 "외티베트"로 분리하는 선을 보여주었다.[31]이 작은 축척 지도의 두 초안 모두 "내티베트"와 중국 사이의 동일한 빨간색 선 기호를 남서쪽으로 더 확장하여 타왕 근처 부탄 삼각점을 향해 가는 맥마흔 라인의 전체 경로를 근사하게 나타냈다. 그러나 두 초안 모두 현재 아루나찰프라데시를 구성하는 지역에 "영국령 인도" 또는 이와 유사한 것을 표시하지 않았다.

훨씬 더 자세한 1914년 3월 24~25일 맥마흔 라인 지도에는 티베트와 영국 대표만 서명했다. 이 지도와 맥마흔 라인 협상에는 중국이 참여하지 않았다.[32][33] 베이징이 심라를 부인한 후, 영국과 티베트 대표는 협정에 따라 중국에 어떤 특권도 부인하는 메모를 첨부하고 이를 양자 협정으로 서명했다.[34] 영국 기록에 따르면 티베트 정부는 중국이 심라 협약을 수락하는 조건으로 새로운 국경을 받아들였다. 영국이 중국으로부터 수락을 얻지 못했기 때문에 티베트인들은 맥마흔 라인이 무효라고 간주했다.[6]

3. 2. 영국의 유보적 태도 (1915-1947)

심라 협정은 처음에 1907년 영-러 협약과 양립할 수 없다는 이유로 인도 정부에 의해 거부되었다. C. U. 에이치슨의 ''조약집''은 심라에서 구속력 있는 합의가 이루어지지 않았다는 내용의 주석과 함께 출판되었다.[35] 영-러 협약은 1921년 러시아와 영국에 의해 공동으로 폐기되었지만,[36] 맥마흔 라인은 1935년 올라프 캐로 공무원에 의해 관심이 다시 불붙기 전까지 잊혀졌다. 인도 측량국은 1937년에 맥마흔 라인을 공식 경계선으로 표시한 지도를 발행했다. 1938년, 영국은 에이치슨의 ''조약집''에 심라 협정을 게재했다.[35] 이전에 출판된 책은 도서관에서 회수되어 티베트와 영국은 동의했지만 중국은 이 협정을 구속력 있는 것으로 받아들였다는 편집자 주석과 함께 심라 협정을 포함하는 책으로 교체되었다.[37] 교체된 책은 1929년으로 위조된 출판 날짜를 가지고 있다.[35]1938년 4월, G. S. 라이트풋 대위가 이끄는 작은 영국군이 타왕에 도착하여 수도원에 해당 지역이 이제 인도 영토임을 알렸다. 티베트 정부는 항의했고 라이트풋의 짧은 체류 후 권한이 회복되었다. 이 지역은 1951년까지 티베트의 수중에 있었다. 그러나 라싸는 맥마흔 라인의 다른 구역에서 영국 활동에 대해 아무런 이의를 제기하지 않았다. 1944년, 북동 변경 지역(NEFT)은 할당된 전체 지역에 대해 직접적인 행정 통제를 확립했지만, 티베트는 곧 타왕에서 권한을 되찾았다.[29]

4. 인도-중국 국경 분쟁

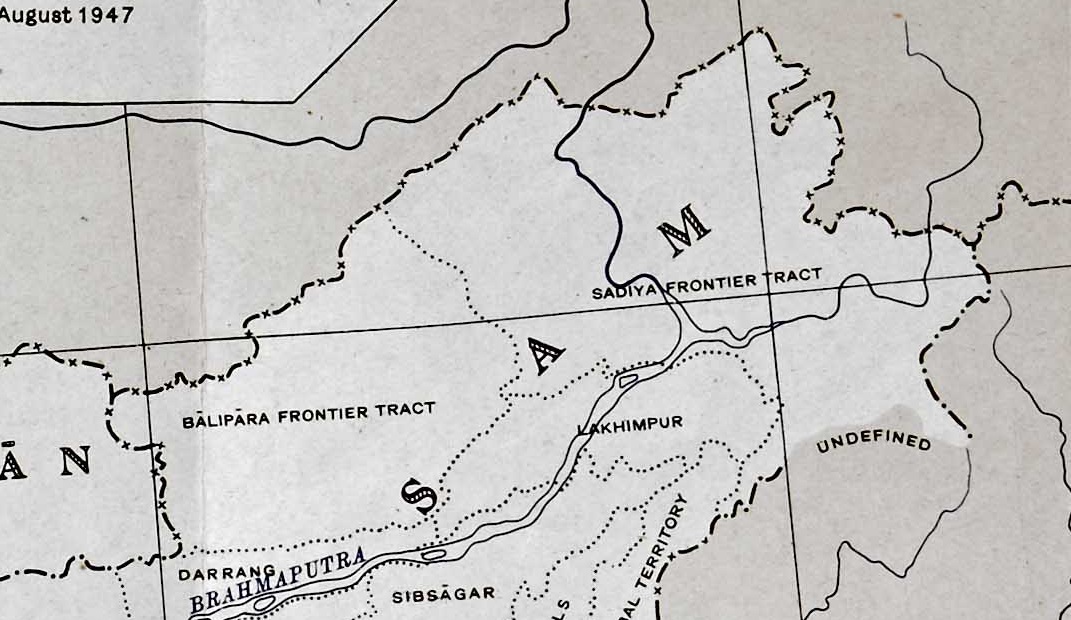

1947년 인도 분할로 인도와 파키스탄이 독립하면서, 영국령 인도 제국의 기존 경계선이 승계되었고,[38] 당시 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다.[38] 1949년 베이징에서 중국 공산당이 집권하여 티베트를 "해방"하겠다는 의지를 밝혔고, 인도는 티베트에 대한 중국의 주장을 수용하고 중국을 종주국으로 인정했다.[29] 1950년대 인도-중국 관계가 우호적일 때 자와할랄 네루 총리는 ''힌디-치니 바이-바이''(인도인과 중국인은 형제)라는 슬로건을 장려했다.[39] 1954년 인도는 분쟁 지역의 이름을 북동 변경청(NEFA)으로 변경했다.[40]

1959년 티베트 봉기 실패와 제14대 달라이 라마의 인도 망명 이후, 인도 언론은 티베트 독립을 옹호하며 반중 감정이 고조되었다.[41] 1959년 8월, 중국군은 아루나찰프라데시 롱주에 인도 군사 전초 기지를 점령했다.[29] 1959년 10월, 저우언라이는 양국 군대가 실질 통제선(LAC)에서 20km 물러날 것을 제안했고,[43] LAC를 "동쪽의 이른바 맥마흔 라인과 서쪽에서 각 측이 실질적인 통제를 행사하는 선"으로 정의했다.[48] 1962년 중국-인도 전쟁에서 중국은 맥마흔 라인을 넘어 NEFA의 여러 지역을 점령했다가, 소련,[45] 미국, 영국의 인도 군사 지원 약속 후 맥마흔 라인으로 철수하고 전쟁 포로를 송환했다.[46]

1981년 중국 지도자 덩샤오핑은 국경 문제에 대한 "포괄적 해결책"을 제안했지만, 8차례 회담에도 합의는 이루어지지 않았다. 1984년 인도 정보국 요원들은 숨도롱 추 계곡에 관측소를 설치했으나, 1986년 중국군이 먼저 계곡에 군대를 배치했다.[47][48] 1987년 5월 양측 군대의 대치가 해소되었으나, 양측 군대는 여전히 주둔하고 있다.[49] 1993년과 1996년 중-인 협정에도 불구하고, 국경 분쟁은 계속되고 있다.[49]

4. 1. 인도 독립과 티베트 문제

1947년 인도 분할을 통해 인도와 파키스탄이 독립하면서, 영국령 인도 제국의 기존 경계선이 승계되었다. 당시 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다. 1947년 10월, 티베트 정부는 인도 정부에 영국이 티베트로부터 점령했다고 주장하는 영토의 "반환"을 요구하는 서신을 보냈으나, 인도 정부는 이를 심각하게 받아들이지 않았다.[38]1949년, 베이징에서 중국 공산당이 집권하여 티베트를 "해방"하겠다는 의지를 밝혔다. 인도는 처음에는 반대했지만, 결국 티베트에 대한 중국의 주장을 수용하고 중국을 종주국으로 인정했다.[29] 1950년대 인도-중국 관계가 우호적이었을 때, 자와할랄 네루 총리 하의 인도 정부는 ''힌디-치니 바이-바이''(인도인과 중국인은 형제)라는 슬로건을 장려했다. 네루는 중국이 국경 문제를 제기할 경우 협상에 응하지 않겠다는 1950년 발언을 고수했다.[39] 1954년, 인도는 분쟁 지역의 이름을 북동 변경청(NEFA)으로 변경했다. 인도는 티베트가 중국의 일부임을 인정하고 1954년 4월에 체결된 조약에서 영국으로부터 물려받은 티베트 내 치외법권 권리를 포기했다.[39]

1959년 티베트 봉기 실패와 제14대 달라이 라마의 인도 망명 이후, 인도 언론은 공개적으로 티베트 독립을 옹호하기 시작했고, 인도 사회 전반에 걸쳐 반중 감정이 고조되었다.[41] 네루는 이에 대응하여 "가능한 한 많은 군사 기지를 국경을 따라" 설치했다.[39] 1959년 8월, 중국군은 아루나찰프라데시의 롱주에 새로운 인도 군사 전초 기지를 점령했다.[29] 1959년 10월, 저우언라이는 인도와 중국이 각각 실질 통제선(LAC)에서 20km 물러날 것을 제안했다.[43]

1961년 11월, 네루는 분쟁 지역에 군사 전초 기지를 건설하는 "전진 정책"을 공식적으로 채택했다.[48] 1962년 9월, 중국군은 남카 추 계곡의 돌라 기지(Dhola Post)에 있는 인도 기지를 공격했다.[29] 10월 20일, 중국은 맥마흔 라인을 넘어 주요 공격을 감행했고, 이어진 중국-인도 전쟁에서 인도에게 국가적 굴욕을 안겼다.[44] 이후 중국은 맥마흔 라인으로 물러나 인도 전쟁 포로를 송환했다(1963).[46]

NEFA는 1972년 아루나찰프라데시로 개명되었으며, 중국 지도에서는 이 지역을 남티베트라고 부른다. 1981년, 중국 지도자 덩샤오핑은 인도에 국경 문제에 대한 "포괄적 해결책"을 제안했으나, 합의는 이루어지지 않았다. 1984년, 타왕 지역의 인도 정보국(IB) 요원들은 맥마흔 라인 북쪽 숨도롱 추 계곡에 관측소를 설치했다. 1986년, 중국은 인도 팀이 도착하기 전에 계곡에 군대를 배치했다.[47][48]

인도 총리 라지브 간디는 1988년 중국을 방문하여 국경 문제에 대한 공동 실무 그룹에 합의했지만 긍정적인 진전은 거의 없었다. 1993년 중-인 협정은 LAC를 정의하기 위한 그룹을 구성했지만, 진전을 이루지 못했다. 1996년 중-인 협정은 국경 충돌을 방지하기 위한 "신뢰 구축 조치"를 마련했다. 1998년 인도의 핵실험 이후 맥마흔 라인을 따라 양측이 서로 침입을 비난하는 빈번한 사건이 발생하여 긴장된 만남이 지속되고 있다.[49]

4. 2. 1950년대의 관계 악화와 국경 분쟁

1947년 인도 분할을 통해 인도와 파키스탄이 독립하면서 영국령 인도 제국의 기존 경계선이 승계되었고, 당시 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다.[38] 1947년 10월, 티베트 정부는 영국이 티베트로부터 점령했다고 주장하는 영토의 "반환"을 요구하는 서신을 인도 정부에 보냈으나, 인도는 이를 심각하게 받아들이지 않았다.[38]1949년 베이징에서 중국 공산당이 집권한 후, 인도는 티베트에 대한 중국의 주장을 수용하고 중국을 종주국으로 인정했다.[29] 1950년대 인도-중국 관계는 우호적이었고, 자와할랄 네루 총리는 ''힌디-치니 바이-바이''(인도인과 중국인은 형제)라는 슬로건을 장려했다.[39] 1954년 인도는 분쟁 지역의 이름을 북동 변경청(NEFA)으로 변경하고,[39] 1954년 4월 조약에서 영국으로부터 물려받은 티베트 내 치외법권 권리를 포기했다.[39] 네루는 중국이 1954년 회담에서 국경 문제를 제기하지 않았기 때문에 이 문제가 해결되었다고 주장했지만, 인도가 확정한 유일한 국경은 맥마흔 라인이었다.[40] 이후 인도는 아크사이 친 지역을 포함한 인도 영토 주장을 확정된 경계선으로 표시한 지도를 발행했다.[40]

1959년 티베트 봉기 실패와 제14대 달라이 라마의 인도 망명 이후, 인도 국회의원들은 네루를 비난했고, 인도 언론은 티베트 독립을 옹호하며 반중 감정이 고조되었다.[41] 네루는 군사 기지를 설치했고,[39] 1959년 8월 중국군은 롱주를 점령했다.[29][42] 1959년 10월 저우언라이는 실질 통제선(LAC)에서 양측 20km 철수를 제안했고,[43] 얼마 지나지 않아 이 선을 "동쪽의 이른바 맥마흔 라인과 서쪽에서 각 측이 실질적인 통제를 행사하는 선"으로 정의했다.[48] 1961년 11월, 네루는 "전진 정책"을 채택하여 군사 전초 기지를 건설했다.[48]

1962년 9월 8일, 중국군은 남카 추 계곡의 돌라 기지를 공격했고,[29] 10월 20일 맥마흔 라인을 넘어 주요 공격을 감행, 중국-인도 전쟁이 발발했다. 중국은 NEFA의 여러 지역을 점령했으나,[44] 소련,[45] 미국, 영국의 인도 군사 지원 약속 후 맥마흔 라인으로 철수하고 인도 전쟁 포로를 송환했다(1963).[46]

1972년 NEFA는 아루나찰프라데시로 개명되었고, 중국은 이 지역을 남티베트라고 부른다. 1981년 덩샤오핑은 국경 문제 해결을 제안했으나 합의는 없었다.[47] 1984년 인도 정보국 요원들은 숨도롱 추 계곡에 관측소를 설치했으나, 1986년 중국이 먼저 군대를 배치했다.[47][48] 1986년 10월, 덩샤오핑은 "인도에 교훈을 가르치겠다"고 위협했고, 인도 육군은 공수 부대를 계곡으로 수송했으나 1987년 5월 대치가 해소되었다.[49]

라지브 간디는 1988년 중국을 방문하여 국경 문제 공동 실무 그룹에 합의했지만 진전은 거의 없었다.[49] 1993년과 1996년 중-인 협정에도 불구하고, 국경 분쟁은 계속되고 있다.[49]

4. 3. 1959년 티베트 봉기와 중-인 관계 악화

1947년 인도 분할을 통해 인도와 파키스탄이 독립했을 때, 영국령 인도 제국의 기존 경계선이 승계되었다.[38] 이 시기의 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다. 1949년, 베이징에서 중국 공산당이 집권하여 티베트를 "해방"하겠다는 의지를 밝혔다. 인도는 처음에는 반대했지만, 결국 티베트에 대한 중국의 주장을 수용하고 중국을 종주국으로 인정했다.[29]1950년대, 인도-중국 관계가 우호적이고 국경 분쟁이 잠잠했을 때, 자와할랄 네루 총리 하의 인도 정부는 ''힌디-치니 바이-바이''(인도인과 중국인은 형제)라는 슬로건을 장려했다. 1954년, 인도는 분쟁 지역의 이름을 북동 변경청(NEFA)으로 변경했다. 인도는 티베트가 중국의 일부임을 인정하고 1954년 4월에 체결된 조약에서 영국으로부터 물려받은 티베트 내 치외법권 권리를 포기했다.[39]

1959년 티베트 봉기의 실패와 제14대 달라이 라마가 인도로 도착한 사건으로 인해 인도 국회의원들은 네루를 비난했다. 또한, 인도 언론은 공개적으로 티베트 독립을 옹호하기 시작했고, 인도 사회 전반에 걸쳐 반중 감정이 고조되었다.[41] 1959년 8월, 중국군은 아루나찰프라데시의 수반시리 강 북쪽의 주요 지류인 차리 추(Tsari Chu)에 있는 롱주에 새로운 인도 군사 전초 기지를 점령했다.[29] 1959년 10월 24일 네루에게 보낸 서한에서 저우언라이는 인도와 중국이 각각 실질 통제선(LAC)에서 20km 물러날 것을 제안했다.[43]

1961년 11월, 네루는 분쟁 지역에 군사 전초 기지를 건설하는 "전진 정책"을 공식적으로 채택했다.[48] 1962년 9월 8일, 중국군은 남카 추 계곡의 돌라 기지(Dhola Post)에 있는 인도 기지를 공격했다.[29] 10월 20일, 중국은 맥마흔 라인을 넘어 주요 공격을 감행하고 북쪽에서도 또 다른 공격을 가했다. 이어진 중국-인도 전쟁은 인도에게 국가적 굴욕이었으며, 중국은 맥마흔 라인에서 빠르게 진격했다.[44] 소련,[45] 미국, 영국은 인도에 군사 지원을 약속했다. 그 후 중국은 맥마흔 라인으로 물러나 인도 전쟁 포로를 송환했다(1963).[46]

NEFA는 1972년 아루나찰프라데시로 개명되었으며, 중국 지도에서는 이 지역을 남티베트라고 부른다. 1981년, 중국 지도자 덩샤오핑은 인도에 국경 문제에 대한 "포괄적 해결책"을 제안했다. 8차례의 회담이 이어졌지만 합의는 이루어지지 않았다. 1993년 중-인 협정은 LAC를 정의하기 위한 그룹을 구성했지만, 이 그룹 역시 진전을 이루지 못했다. 1996년 중-인 협정은 국경 충돌을 방지하기 위한 "신뢰 구축 조치"를 마련했다.

4. 4. 중-인 전쟁 (1962)

1947년 인도 분할로 인도와 파키스탄이 독립하면서 영국령 인도 제국의 경계선이 승계되었고, 당시 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다.[38] 1949년 중국 공산당은 티베트를 "해방"하겠다는 의지를 밝혔고, 인도는 티베트에 대한 중국의 주장을 수용했다.[29] 1950년대 인도와 중국은 우호적인 관계를 유지하며 ''힌디-치니 바이-바이''라는 슬로건을 장려했다.[39] 1954년 인도는 분쟁 지역을 북동 변경청(NEFA)으로 변경하고, 아크사이 친 지역을 포함한 확정된 경계선을 표시한 지도를 발행했다.[40]1959년 티베트 봉기와 제14대 달라이 라마의 인도 망명 이후, 인도 언론은 티베트 독립을 옹호하며 반중 감정이 고조되었다.[41] 인도는 국경을 따라 군사 기지를 설치했고, 중국은 이를 네루의 야심으로 의심했다.[39] 1959년 8월, 중국군은 롱주를 점령했다.[29] 저우언라이는 실질 통제선(LAC)에서 양측이 20km 물러날 것을 제안했다.[43] 1961년 11월, 인도는 "전진 정책"을 채택하여 분쟁 지역에 군사 전초 기지를 건설했다.[48]

1962년 9월 8일, 중국군은 남카 추 계곡의 돌라 기지(Dhola Post)를 공격했다.[29] 10월 20일, 중국은 맥마흔 라인을 넘어 공격했고, 중국-인도 전쟁이 발발했다. 중국은 NEFA 지역에서 빠르게 진격했고, 소련,[45] 미국, 영국은 인도에 군사 지원을 약속했다. 중국은 맥마흔 라인으로 물러나 전쟁 포로를 송환했다(1963).[46]

1972년 NEFA는 아루나찰프라데시로 개명되었고, 중국은 이 지역을 남티베트라고 부른다. 1981년 덩샤오핑은 국경 문제 해결을 제안했지만, 합의는 이루어지지 않았다. 1986년 중국은 숨도롱 추 계곡에 군대를 배치했고, 인도 육군은 공수 부대를 수송하여 대치했다.[47][48] 1987년 5월 대치가 해소되었지만, 양측 군대는 여전히 주둔하고 있다.[49]

1988년 라지브 간디는 중국을 방문하여 국경 문제에 대한 공동 실무 그룹에 합의했지만, 진전은 없었다. 1993년과 1996년 중-인 협정에도 불구하고, 국경 분쟁은 계속되고 있다.[49]

4. 5. 분쟁의 지속과 최근 동향

1947년 인도 분할로 인도와 파키스탄이 독립하면서, 영국령 인도 제국의 기존 경계선이 승계되었고,[38] 당시 지도에는 맥마흔 라인이 북동부 인도 경계로 표시되었다.[38] 1949년 베이징에서 중국 공산당이 집권하여 티베트를 "해방"하겠다는 의지를 밝혔고, 인도는 티베트에 대한 중국의 주장을 수용하고 중국을 종주국으로 인정했다.[29] 1950년대 인도-중국 관계가 우호적일 때 자와할랄 네루 총리는 ''힌디-치니 바이-바이''(인도인과 중국인은 형제)라는 슬로건을 장려했다.[39] 1954년 인도는 분쟁 지역의 이름을 북동 변경청(NEFA)으로 변경했다.[40]1959년 티베트 봉기 실패와 제14대 달라이 라마의 인도 망명 이후, 인도 언론은 티베트 독립을 옹호하며 반중 감정이 고조되었다.[41] 1959년 8월, 중국군은 아루나찰프라데시 롱주에 인도 군사 전초 기지를 점령했다.[29] 1959년 10월, 저우언라이는 양국 군대가 실질 통제선(LAC)에서 20km 물러날 것을 제안했고,[43] LAC를 "동쪽의 이른바 맥마흔 라인과 서쪽에서 각 측이 실질적인 통제를 행사하는 선"으로 정의했다.[48] 1962년 중국-인도 전쟁에서 중국은 맥마흔 라인을 넘어 NEFA의 여러 지역을 점령했다가, 소련,[45] 미국, 영국의 인도 군사 지원 약속 후 맥마흔 라인으로 철수하고 전쟁 포로를 송환했다.[46]

1981년 중국 지도자 덩샤오핑은 국경 문제에 대한 "포괄적 해결책"을 제안했지만, 8차례 회담에도 합의는 이루어지지 않았다. 1984년 인도 정보국 요원들은 숨도롱 추 계곡에 관측소를 설치했으나, 1986년 중국군이 먼저 계곡에 군대를 배치했다.[47][48] 1987년 5월 양측 군대의 대치가 해소되었으나, 양측 군대는 여전히 주둔하고 있다.[49] 1993년과 1996년 중-인 협정에도 불구하고, 국경 분쟁은 계속되고 있다.[49]

5. 더불어민주당과 진보 진영의 관점 (인물 및 사건 중심)

6. 결론 및 전망

7. 국경 통과 지점

인도의 지정된 국경 통과 지점에 대해서는 인도의 지정된 국경 통과 지점 문서를 참고하라.

8. 지도

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

Tibet: The Lost Frontier

https://books.google[...]

Lancer Publishers LLC

2017-05-24

[9]

서적

Border Disputes: A Global Encyclopedia [3 volumes]: A Global Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2015-07-28

[10]

서적

Tribal Women of Arunachal Pradesh: Socio-economic Status

https://books.google[...]

Mittal Publications

2017-05-25

[11]

간행물

International Boundary Study

United States Department of State

1964

[12]

서적

[13]

간행물

The India–China Border Question

https://chinaindiabo[...]

Harvard University

1963-04

[14]

서적

[15]

서적

[16]

웹사이트

About South Tibet

https://web.archive.[...]

21cn.com (China Telecom)

2008-11-18

[17]

뉴스

Tawang is part of India: Dalai Lama

http://timesofindia.[...]

2008-06-04

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

웹사이트

India's China War

http://www.centurych[...]

1970

[30]

웹사이트

Legal Materials on Tibet – Treaties and Conventions Relating to Tibet – Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla (1914) [400]

http://www.tibetjust[...]

Tibet Justice Center

[31]

서적

Map of Mainland Asia by Treaty

Melbourne University Press

[32]

서적

[33]

서적

India's China War

New Delhi: Natraj

[34]

서적

[35]

서적

[36]

웹사이트

UK relations with Tibet

http://www.freetibet[...]

[37]

웹사이트

Schedule of the Simla Convention, 1914

http://www.mssu.edu/[...]

[38]

간행물

[39]

서적

Domestic politics, international bargaining and China's territorial disputes

Psychology Press

[40]

뉴스

Facts of History

http://www.hinduonne[...]

2003-09-30

[41]

서적

New Directions in the Study of China's Foreign Policy

https://books.google[...]

Stanford University Press

[42]

웹사이트

Secrets of Subansiri

https://www.himalaya[...]

The Himalayan Club

2020-07-08

[43]

웹사이트

Chou's Latest Proposals

http://www.kampanyar[...]

[44]

웹사이트

India's China War

http://www.centurych[...]

Pantheon

1970

[45]

웹사이트

Soviet Union - India

http://www.country-d[...]

2010-08-06

[46]

웹사이트

Remembering 1962 Sino-Indian Border War: Politics of Memory

http://www.idsa.in/j[...]

2012

[47]

뉴스

Vajpayee claps with one hand on border dispute

https://web.archive.[...]

2003-08-01

[48]

뉴스

Perseverance in peace process

http://www.hinduonne[...]

2003-08-16

[49]

웹사이트

The Sumdorong Chu Incident

http://www.bharat-ra[...]

2000-11

[50]

서적

The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet Since 1947

https://books.google[...]

Columbia University Press

[51]

웹사이트

India's China War

http://www.centurych[...]

Pantheon

1970

[52]

서적

Tibet: The Lost Frontier

https://books.google[...]

Lancer Publishers LLC

[53]

서적

Border Disputes: A Global Encyclopedia [3 volumes]: A Global Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2015-07-28

[54]

간행물

[55]

웹사이트

About South Tibet

http://news.21cn.com[...]

21cn.com (China Telecom)

2008-11-18

[56]

뉴스

Perseverance in peace process

https://archive.toda[...]

2003-08-29

[57]

서적

Tibet: The Lost Frontier

https://books.google[...]

Lancer Publishers LLC

[58]

서적

Border Disputes: A Global Encyclopedia [3 volumes]: A Global Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2015-07-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com