오로티딘 일인산 탈카복실화효소

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오로티딘 일인산 탈카복실화효소(OMP 탈카복실화효소)는 무촉매 반응 속도를 최대 1017배까지 가속화하는 매우 효율적인 효소이다. 이 효소는 보조 인자나 금속 부위 없이 활성 부위 내의 아미노산 잔기에 의존하여 촉매 작용을 한다. OMP 탈카복실화효소는 카복실기의 소실을 유도하며, 현재는 이산화탄소 손실 후 C6에서 안정화된 카바니온을 통해 메커니즘이 진행된다는 것이 정설이다. 효소 미세 환경은 카바니온을 상당히 안정화시키며, 효모와 세균에서 단일 기능 효소로 존재하지만, 포유류에서는 UMP 합성효소와 결합하여 이중 기능 효소를 형성한다. 효모에서 OMP 탈카복실화효소를 암호화하는 유전자(URA3)의 돌연변이는 우라실 영양요구성을 유발하며, URA3 유전자는 선택 마커로 활용되어 효모 유전학 연구에 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- EC 4.1.1 - 루비스코

루비스코는 식물, 조류, 시아노박테리아 등에서 발견되는 효소로, 캘빈 회로에서 이산화 탄소 고정 반응을 촉매하며 Form I, Form II, Form III, Form IV의 다양한 형태로 존재하고, 낮은 활성 속도와 광호흡 발생의 단점을 개선하기 위한 연구가 진행 중이다. - EC 4.1.1 - 포스포엔올피루브산 카복시키네이스

포스포엔올피루브산 카복시키네이스(PEPCK)는 옥살로아세트산을 포스포엔올피루브산과 이산화 탄소로 전환하는 반응을 촉매하는 효소이며, 포도당신생합성, 탄소 고정, 대사 과정 등 다양한 생명 현상에 관여하고 호르몬 등에 의해 활성이 조절된다.

2. 촉매 작용

오로티딘 일인산 탈카복실화효소는 비정상적으로 효율적인 촉매로 알려져 있으며, 효소가 없을 때보다 반응 속도를 1017배나 가속시킨다. 이는 촉매가 없을 때 ''7천8백만 년''이 걸릴 반응을 단 ''18밀리초'' 만에 완료시키는 것에 해당한다.[2] 이러한 놀라운 촉매 능력의 원리와 구체적인 메커니즘에 대한 자세한 내용은 하위 섹션에서 다룬다.

2. 1. 촉매 메커니즘

오로티딘 일인산 탈카복실화효소는 비정상적으로 효율적인 촉매로 알려져 있으며, 무촉매 반응 속도를 1017배까지 가속화할 수 있다. 이를 비유하자면, 촉매 작용이 없을 경우 반응물의 절반이 생성물로 변환되는 데 ''7천8백만 년''이 걸리는 반응이 OMP 탈카복실화효소의 촉매 작용에 의해 ''18밀리초''로 가속화된다.[2] 이러한 극도의 효소 효율성은 특히 흥미로운데, OMP 탈카복실화효소는 보조 인자를 사용하지 않고 금속 부위[3]나 보결 분자단[4]을 포함하지 않기 때문이다. 촉매 작용은 효소의 활성 부위 내에 위치한 소수의 하전된 아미노산 잔기에 의존한다.

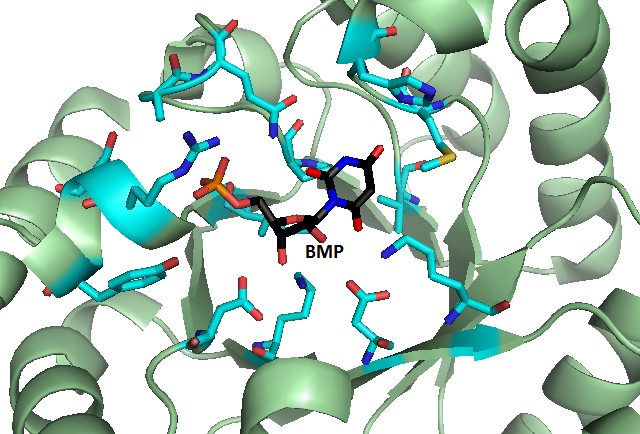

OMP 탈카복실화효소가 반응을 촉매하는 정확한 메커니즘은 엄격한 과학적 연구의 대상이었다. 피리미딘 고리의 C6에 연결된 카복실기의 소실을 유도하는 힘은 효소 활성 부위 내의 아스파트산 잔기 카복실기의 근접성에서 비롯되며, 이는 무촉매 반응의 전이 상태에 비해 기저 상태를 불안정하게 만든다. C6 탄소의 양성자화가 일어나 최종 생성물이 형성되기 전 전이 상태가 어떤 형태를 취하는지에 대한 여러 가설이 존재했다. 많은 연구에서 OMP 탈카복실화효소의 강력한 억제제인 6-하이드록시 우리딘 일인산(BMP, 바르비투르산 유도체)의 활성 부위 내 결합을 조사하여 전이 상태의 안정화에 직접 관여하는 필수 아미노산 잔기를 식별했다. (BMP에 결합된 효소 그림 참조) OMP의 효소적 탈카복실화에 대한 여러 메커니즘이 제안되었으며, 중간체로서 쌍성 이온 종의 형성을 위한 O2에서의 양성자화,[6] O4의 음이온 안정화,[7] 또는 C5에서의 친핵성 공격 등이 있다.[8]

현재의 합의는 이산화탄소 손실 후 C6에서 안정화된 카바니온을 통해 메커니즘이 진행된다는 것이다. 이 메커니즘은 경쟁적 억제 및 활성 부위 돌연변이 유발과 함께 동위원소 효과를 조사하는 연구에서 제안되었다.[9][10][11][12] (카바니온 중간체에 대한 자세한 내용은 하위 섹션에서 다룬다.)

2. 1. 1. 카바니온 중간체

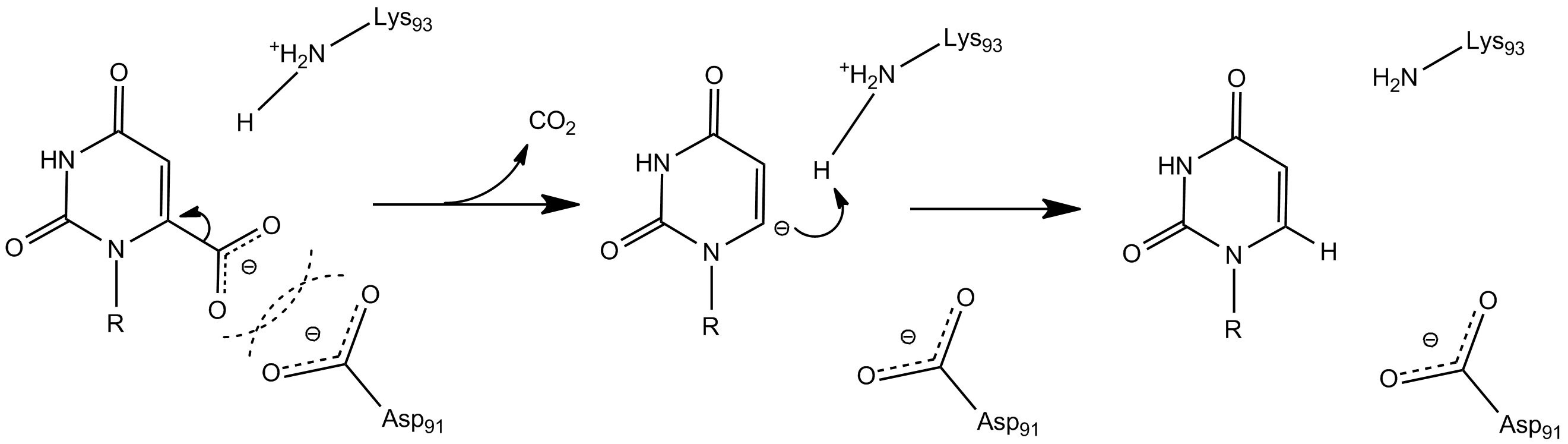

현재 합의된 메커니즘은 이산화탄소 손실 후 C6에서 안정화된 카바니온을 통해 진행된다는 것이다.[9][10][11][12] 이 메커니즘에서 짧은 수명을 가진 카바니온 종은 양성자화된 리신 잔기에 의해 안정화된 후, 양성자에 의해 소멸된다. (촉매 메커니즘 개략도 참조) 전자적 안정화의 이점을 얻지 못하는 고도로 염기성인 비닐 카바니온 중간체는 효소 시스템과 일반적인 생물학적 시스템에서는 드물게 나타난다.

놀랍게도, 효소의 미세 환경은 이 카바니온을 상당히 안정화시키는 데 도움을 준다. 효소에 결합된 카바니온 중간체의 p''K''aH는 중수소 교환 연구를 통해 22 이하로 측정되었다. 이는 여전히 매우 염기성이지만, 자유 상태의 카바니온 중간체 p''K''aH 추정치인 약 30-34 (유사한 1,3-디메틸우라실 측정치 기반)와 비교하면, 효소가 카바니온을 최소 14 kcal/mol만큼 안정화시킨다는 것을 의미한다.[12]

3. UMP 합성효소와의 관계

효모와 세균에서는 OMP 탈카복실화효소가 단일 기능을 가진 효소로 존재한다. 하지만 포유류에서는 이 효소가 두 가지 촉매 활성을 가진 단백질의 일부로 기능한다. 이 이중 기능 효소는 UMP 합성효소라고 불린다. UMP 합성효소는 OMP 탈카복실화효소의 기능 외에도, 피리미딘 뉴클레오타이드 생합성 과정에서 이전 단계 반응, 즉 5-인산리보실-1-피로인산으로부터 리보스 5-인산을 오로트산으로 전달하여 OMP를 생성하는 반응도 촉매한다. OMP 탈카복실화효소를 활용하는 유기체에서 이 반응은 오로트산 포스포리보실전이효소에 의해 촉매된다.[14]

4. 효모 유전학에서의 중요성

효모에서 OMP 탈카복실화효소를 암호화하는 유전자인 URA3에 돌연변이가 발생하면 우라실 영양요구성이 나타난다. 또한, 기능이 정상적인 OMP 탈카복실화효소는 효모 세포를 5-플루오로오로트산(5-FOA)이라는 분자에 민감하게 만든다.[15] 이러한 특성 덕분에 URA3 유전자는 양성 선택과 음성 선택 전략 모두에 사용될 수 있는 선택 마커로 자리 잡았다. 따라서 OMP 탈카복실화효소의 발현을 조절하는 것은 효모 유전학 연구에서 중요한 실험 도구로 활용된다.

참조

[1]

논문

Structural basis for the catalytic mechanism of a proficient enzyme: orotidine 5'-monophosphate decarboxylase

2000-04

[2]

논문

A proficient enzyme

1995-01

[3]

논문

Activity of yeast orotidine-5'-phosphate decarboxylase in the absence of metals

1999-08

[4]

논문

Catalytic proficiency: the unusual case of OMP decarboxylase

[5]

논문

Crystal structures of inhibitor complexes reveal an alternate binding mode in orotidine-5'-monophosphate decarboxylase

2002-08

[6]

논문

Mechanism of decarboxylation of 1,3-dimethylorotic acid. A model for orotidine 5'-phosphate decarboxylase

[7]

논문

A proficient enzyme revisited: the predicted mechanism for orotidine monophosphate decarboxylase

1997-05

[8]

논문

Model Chemistry for a Covalent Mechanism of Action of Orotidine 5'-Phosphate Decarboxylase

[9]

서적

Orotidine Monophosphate Decarboxylase: A Mechanistic Dialogue

2004-06-25

[10]

논문

Determination of the Mechanism of Orotidine 5'-Monophosphate Decarboxylase by Isotope Effects

[11]

논문

Product Deuterium Isotope Effect for Orotidine 5'-Monophosphate Decarboxylase: Evidence for the Existence of a Short-Lived Carbanion Intermediate

2007-10

[12]

논문

Formation and Stability of a Vinyl Carbanion at the Active Site of Orotidine 5′-Monophosphate Decarboxylase: pKa of the C-6 Proton of Enzyme-Bound UMP

2008-02

[13]

논문

Carbon isotope effect study on orotidine 5'-monophosphate decarboxylase: support for an anionic intermediate

2008-01

[14]

논문

Intrinsic activity and stability of bifunctional human UMP synthase and its two separate catalytic domains, orotate phosphoribosyltransferase and orotidine-5'-phosphate decarboxylase

[15]

논문

A positive selection for mutants lacking orotidine-5'-phosphate decarboxylase activity in yeast: 5-fluoro-orotic acid resistance

[16]

논문

Structural basis for the catalytic mechanism of a proficient enzyme: orotidine 5'-monophosphate decarboxylase

2000-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com