검전기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

검전기는 전기의 존재 여부를 감지하는 데 사용되는 장치이다. 초기 형태는 1731년 스티븐 그레이가 개발한 매달린 실이었으며, 1754년 존 칸톤이 솜털 공 검전기를 발명했다. 이후 에이브러햄 베넷은 금박 검전기를 개발하여 기존 검전기보다 민감도를 높였다. 검전기는 박검전기, 네온식 검전기, 풍차식 검전기, 전자식 검전기 등 다양한 종류가 있으며, 전압과 사용 환경을 고려하여 선택해야 한다. 사용 시에는 감전 위험에 유의하고, 검전기 외에도 전압계 등으로 확인하는 것이 중요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정전기학 - 전위

전위는 전기장 내 단위 전하의 위치 에너지로, 정전기학에서는 기준점에 따라 정의되며 전위차만이 의미를 갖고, 전기장의 음의 기울기로 표현되고, 전기 공학에서는 회로 해석에 활용된다. - 정전기학 - 정전기 유도

정전기 유도는 대전체가 다른 물체에 접근했을 때 쿨롱의 법칙에 의해 물체 내부의 전하 분포가 변하는 현상으로, 전도체에서는 자유 전자의 이동으로 전하가 양분되지만 부도체에서는 분극 현상이 발생하며 금박 검전기, 정전기 유도 트랜지스터, 정전기 발생기 등 다양한 분야에 응용되고 유도 장애를 일으키기도 한다. - 역사적인 과학 기구 - 사분의

사분의는 천구의 4분의 1 크기로 제작되어 각도 측정에 사용되는 천문 관측 기구로, 고대 인도에서 기원하여 이슬람 천문학을 거쳐 유럽으로 전파되면서 항해 분야에서 중요한 역할을 했으며, 휴대성을 높인 형태로 발전하여 천체의 고도 측정, 시간 결정 등 다양한 분야에 활용되었다. - 역사적인 과학 기구 - 라이덴병

라이덴병은 유리병 안팎에 금속박을 덧대어 높은 전압을 축적하는 초기 축전기로, 전기 연구 역사에서 중요한 위치를 차지하며 전기 치료, 스파크 간극 송신기 등에 응용되었다. - 계측기 - 라이다

라이다는 레이저를 사용하여 물체의 거리와 3차원 형상 정보를 측정하는 기술로, 코라이더 시스템에서 유래되어 자율주행차, 지형 측량, 대기 관측 등 다양한 분야에서 활용되며, 레이저 빔을 발사하고 반사된 빛의 비행시간을 측정하여 거리를 계산하는 원리를 사용한다. - 계측기 - 점도계

점도계는 유체의 점도를 측정하는 장치로, 오스트왈트 점도계, 낙하구 점도계, U자관 점도계 등 다양한 종류가 있으며 측정 대상 유체의 종류와 특성에 따라 적절한 점도계를 선택하여 사용하는 것이 중요하다.

2. 역사

금박 검전기는 1787년 영국의 성직자이자 물리학자인 에이브러햄 베넷[4]에 의해 개발되었다. 이는 당시에 사용되던 골수 공이나 짚 날 검전기보다 더 민감하게 전하를 감지할 수 있는 기기였다.[11] 이 검전기는 정전기 유도 현상을 이용하여 물체의 대전 여부나 전하의 종류를 판별하는 데 사용되며, 이후 정전기 연구 발전에 중요한 역할을 했다. 금박 검전기의 자세한 구조와 작동 원리는 하위 문단에서 설명한다.

2. 1. 초기 형태

1600년 윌리엄 길버트의 베르소리움 이후 첫 개선은 1731년 스티븐 그레이가 고안한 방식으로, 그는 단순히 매달린 실이 근처의 대전된 물체에 끌리는 현상을 이용했다.[3]1754년 영국의 교사이자 물리학자인 존 칸톤은 솜털 공 검전기(pith-ball electroscope영어)를 발명했다. 이는 가볍고 전기가 통하지 않는 물질로 만든 작은 공 한두 개로 구성되는데, 처음에는 피스(pith영어)라는 식물의 속[4]을 사용했으며, 실크나 아마 실로 절연된 스탠드 고리에 매달았다.[5] 티베리우스 카발로는 1770년에 은선 끝에 솜털 공을 매달아 검전기를 개량했다.[3] 현대의 검전기는 보통 플라스틱 공을 사용한다. 물체가 대전되었는지 확인하려면, 대전되지 않은 솜털 공 가까이에 물체를 가져간다. 물체가 대전되어 있다면, 공은 물체 쪽으로 끌려 움직인다.

이러한 인력은 솜털 공 내부에 유도 분극 현상이 일어나 쌍극자가 형성되기 때문에 발생한다.[6] [7][8][9][10] 모든 물질은 가까이 붙어 있는 전하 입자들로 이루어져 있다. 각 원자는 양전하를 띤 원자핵과 이를 둘러싼 음전하를 띤 전자 구름으로 구성된다. 솜털은 부도체이므로, 공 내부의 전자는 원자에 묶여 원자를 벗어나 자유롭게 움직일 수는 없지만, 원자 내에서는 약간 이동할 수 있다. 예를 들어, 양전하를 띤 물체를 솜털 공 가까이 가져가면, 각 원자 내부의 음전하를 띤 전자는 인력에 의해 물체에 더 가까운 쪽으로 약간 이동한다. 반면 양전하를 띤 원자핵은 반발력에 의해 약간 멀어진다. 결과적으로 솜털 공에서 물체에 가까운 쪽은 음전하를, 먼 쪽은 양전하를 띠게 되어 쌍극자가 유도된다. 물체와 공의 음전하 사이의 인력이 물체와 공의 양전하 사이의 반발력보다 더 커지므로, 전체적으로 끌어당기는 힘(인력)이 작용한다.[7] 이러한 전하 분리는 매우 미미하지만, 원자의 수가 매우 많기 때문에 작은 힘들이 합쳐져 가벼운 솜털 공을 움직일 만큼 충분히 큰 힘을 만들어낸다.

솜털 공을 대전된 물체에 접촉시켜 대전시킬 수도 있다. 이 경우 대전된 물체 표면의 전하 일부가 공 표면으로 이동한다. 이렇게 대전된 공은 다른 물체의 전하 종류(+ 또는 -)를 구별하는 데 사용될 수 있다. 공과 같은 종류의 전하로 대전된 물체는 공을 밀어내고, 반대 종류의 전하로 대전된 물체는 공을 끌어당기기 때문이다.

검전기는 종종 한 쌍으로 매달린 솜털 공을 사용하기도 한다. 이를 통해 솜털 공이 대전되었는지 한눈에 알 수 있다. 한쪽 솜털 공을 대전된 물체에 접촉시켜 대전시키면, 다른 쪽 공이 끌려와 접촉하면서 전하 일부를 나눠 갖게 된다. 이제 두 공 모두 같은 종류의 전하를 띠게 되므로 서로 밀어낸다. 그 결과 공들은 서로 벌어져 거꾸로 된 'V' 자 모양으로 매달리게 된다. 공 사이의 거리를 통해 전하량의 크기를 대략적으로 짐작할 수 있다.

2. 2. 금박 검전기

금박 검전기는 1787년 영국의 성직자이자 물리학자인 에이브러햄 베넷[4]이 개발한 장치로, 당시 사용되던 골수 공이나 짚 날 검전기보다 더 민감하게 전하의 유무를 감지할 수 있었다.[11]

일반적으로 황동으로 만든 수직 금속 막대 끝에 얇고 유연한 금박 두 조각이 평행하게 매달려 있는 구조이다. 막대 상단에는 디스크나 공 모양의 단자가 있어, 검사하려는 물체의 전하를 이 단자에 접촉시키거나 가까이 가져간다.[11] 금박은 매우 가볍고 섬세하여 바람에도 쉽게 움직이므로, 보통 유리병 안에 넣어 외부 공기의 흐름으로부터 보호한다. 이 유리병은 대개 바닥이 열려 있으며 전기 전도체로 된 받침대 위에 놓인다. 때로는 유리병 안쪽, 금박의 양옆에 접지된 금속판이나 금속 조각을 두기도 한다. 이는 안전 장치 역할을 하는데, 만약 금박에 너무 강한 전하가 가해지면 금박이 이 접지판에 먼저 닿아 방전되면서 찢어지는 것을 방지한다. 또한, 공기를 통해 전하가 새어 나가 유리 벽에 쌓이는 것을 막아 검전기의 감도를 높이는 역할도 한다. 더욱 정밀한 측정을 위해서는 병 내부를 진공 상태로 만들어 공기 이온화로 인한 전하 손실을 최소화하기도 한다.

금속 단자에 대전된 물체를 직접 접촉시키면, 물체에 있던 전하의 일부가 단자와 금속 막대를 통해 두 금박으로 흘러 들어간다.[11] 두 금박은 같은 종류의 전하를 띠게 되므로, 정전기적 반발력에 의해 서로 밀어내며 거꾸로 된 'V'자 모양으로 벌어진다. 이때 단자를 손가락 등으로 접지하면, 전하가 인체를 통해 땅으로 빠져나가 금박은 다시 오므라든다.

정전기 유도 현상을 이용하면 대전된 물체를 직접 접촉하지 않고도 금박을 벌어지게 할 수 있다. 대전된 물체를 검전기 단자 가까이 가져가면, 물체가 만드는 전기장의 영향으로 검전기의 전도체(단자, 막대, 금박) 내부에서 전하가 분리된다. 물체와 반대 종류의 전하는 물체에 가까운 단자 쪽으로 끌려오고, 물체와 같은 종류의 전하는 물체에서 먼 금박 쪽으로 밀려난다. 따라서 두 금박은 같은 종류의 전하를 띠게 되어 서로 밀어내며 벌어진다.

이 상태에서 손가락으로 단자를 잠시 접지하면, 금박 쪽에 모여 있던 전하(물체와 같은 종류의 전하)는 인체를 통해 땅으로 빠져나간다. 이제 검전기 전체에는 물체와 반대 종류의 전하만 남게 된다. 접지했던 손가락을 떼고 대전된 물체를 치우면, 단자 쪽에 모여 있던 전하(물체와 반대 종류의 전하)가 금속 막대를 따라 금박까지 퍼져나가면서, 금박은 다시 같은 종류의 전하를 띠고 서로 밀어내며 벌어지게 된다.

금박 검전기는 구조가 간단하여 정전기 현상을 보여주는 교육용 실험 도구로 많이 사용되며, 직접 만들어보는 활동도 이루어진다. 과거에는 공기 중의 전리 방사선 양을 측정하는 데 사용되기도 했다. 방사선이 공기를 이온화시키면 검전기에 대전된 전하가 서서히 방전되는데, 금박이 오므라드는 속도를 측정하여 방사선의 세기를 간접적으로 알 수 있었기 때문이다.

3. 원리

검전기의 작동 원리는 주로 정전기 유도와 대전 현상에 기반한다. 가장 대표적인 금박 검전기를 통해 그 원리를 이해할 수 있다.

금박 검전기는 1787년 영국의 성직자이자 물리학자인 에이브러햄 베넷[4]이 개발했으며, 당시 사용되던 골수 공이나 짚 날 검전기보다 더 민감한 기기였다.[11] 기본적인 구조는 다음과 같다.[11]

- 수직으로 세워진 금속 막대

- 막대 끝에 평행하게 매달린 얇고 유연한 금박 두 조각

- 막대 위쪽에 연결된 금속 디스크 또는 공 모양의 단자 (측정할 전하를 가하는 부분)

- 금박을 외부 공기 흐름 등으로부터 보호하기 위한 유리병

유리병 내부에는 때때로 금박 양쪽에 접지된 금속 판이나 금속 박 조각을 두기도 한다. 이는 금박에 너무 강한 전하가 가해졌을 때 금박이 이 판에 먼저 닿아 방전되도록 하여 금박이 찢어지는 것을 방지하는 안전장치 역할을 하며, 동시에 유리 벽에 쌓일 수 있는 불필요한 전하를 제거하여 검전기의 감도를 높이는 데 도움을 준다. 정밀 기기에서는 때때로 병 내부를 진공 처리하여 터미널의 전하가 공기의 이온화로 인해 누출되는 것을 방지하기도 했다.[11]

검전기가 물체의 대전 여부를 감지하는 방식은 크게 두 가지로 나눌 수 있다.

1. 접촉에 의한 대전: 전하를 띤 물체를 검전기 상단의 금속 단자에 직접 접촉시키면, 물체가 가진 전하의 일부가 금속 막대를 따라 금박으로 흘러 들어간다.[11] 두 금박은 같은 종류의 전하(양전하 또는 음전하)를 띠게 되고, 같은 전하끼리는 서로 밀어내는 전기력(척력)이 작용하여 금박이 서로 벌어지게 된다. 벌어진 각도가 클수록 물체가 더 많은 전하를 띠고 있음을 의미한다. 이때 금속 단자를 손가락 등으로 접지시키면, 검전기에 있던 전하가 인체를 통해 지구로 전달되고 금박은 다시 오므라든다.

2. 정전기 유도에 의한 대전: 전하를 띤 물체를 금속 단자에 직접 접촉시키지 않고 가까이 가져가기만 해도 금박이 벌어진다. 이는 정전기 유도 현상 때문이다. 대전된 물체가 검전기 단자 근처로 가져가면, 물체에서 발생한 전기장이 전도성 검전기 막대와 잎에 전하를 유도한다.

- 예를 들어, 음전하(-)로 대전된 막대를 금속 단자 가까이 가져가면, 금속 내부의 자유전자들이 막대의 음전하에 의해 밀려나 금속 막대를 따라 아래쪽 금박으로 이동한다.

- 결과적으로 금속 단자 부분은 상대적으로 양전하(+)를 띠게 되고, 금박 부분은 과잉된 전자로 인해 음전하(-)를 띠게 된다.

- 두 금박은 모두 음전하를 띠므로 서로 밀어내어 벌어진다. (반대로 양전하로 대전된 물체를 가까이 가져가면 전자가 단자 쪽으로 끌려오고 금박은 양전하를 띠어 벌어진다.)

- 이 상태에서 손가락으로 잠깐 터치하여 검전기를 접지하면, 밀려난 같은 부호의 전하(이 예시에서는 전자)는 접촉을 통해 접지로 이동하여, 검전기에는 물체와 반대 부호의 순 전하(이 예시에서는 양전하)가 남게 된다.

- 접지한 손가락을 떼고 대전된 물체도 멀리 치우면, 단자에 남아있던 순 전하가 잎으로 퍼져나가 잎이 다시 벌어진다. 이 과정을 통해 검전기는 원래 물체와 반대 종류의 전하로 대전된다.

3. 1. 종류

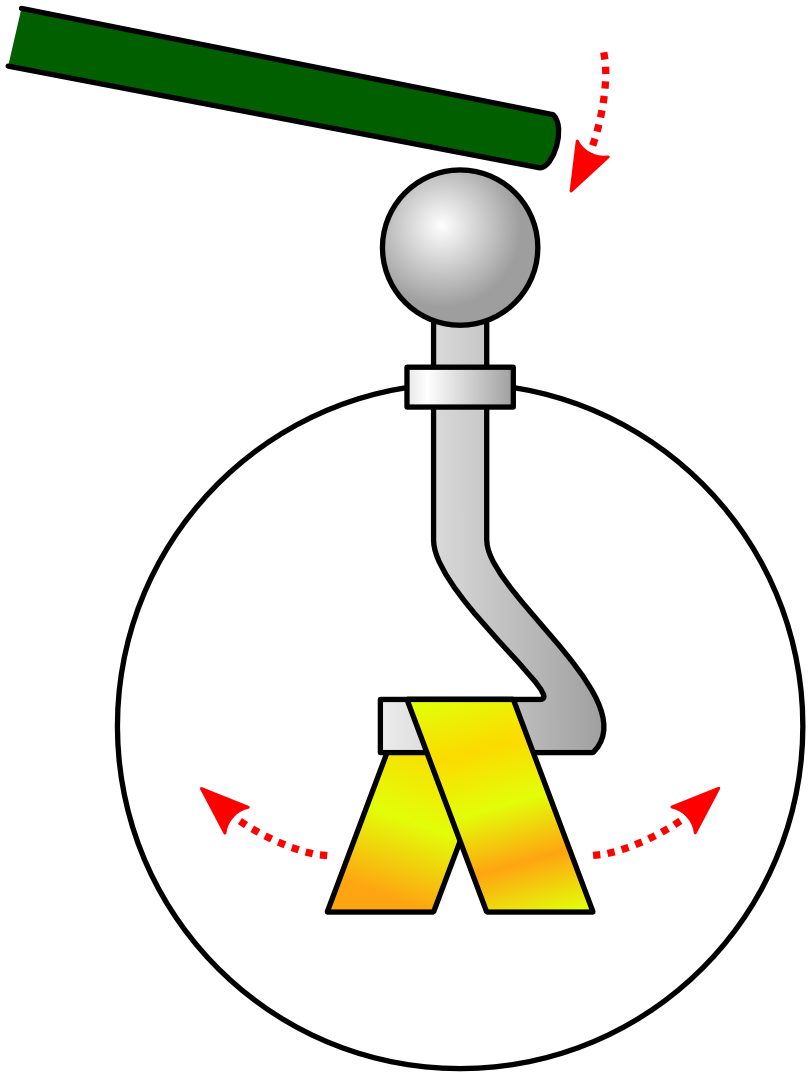

대전봉(녹색)을 접근시키면 용기 내 금박(황색)이 벌어진다]]검전기는 다양한 원리와 형태로 제작되어 사용된다. 초기의 검전기로는 솜털 공 검전기와 금박 검전기가 대표적이다.

- '''솜털 공 검전기''': 1754년 존 칸톤(John Canton)이 발명한 것으로, 가벼운 공(원래는 식물의 속 pith, 현대에는 플라스틱)을 절연된 실에 매달아 사용한다.[4][5] 대전된 물체를 가까이 가져가면 공 내부 원자의 분극 현상으로 인해 인력이 발생하여 공이 끌려온다.[6][7][8][9][10] 공을 대전시키면 같은 극성의 전하를 가진 물체에는 반발하고 다른 극성의 물체에는 끌리게 된다. 두 개의 솜털 공을 사용하면 대전 시 서로 밀어내어 'V'자 형태로 벌어지는 것을 통해 대전 여부와 전하량의 크기를 가늠할 수 있다.

- '''금박 검전기''': 1787년 에이브러햄 베넷(Abraham Bennet)이 개발했으며, 솜털 공 검전기보다 민감하다.[4][11] 수직 금속 막대 끝에 매달린 두 개의 얇은 금박으로 구성되며, 외부 영향(바람 등)을 막기 위해 유리병 안에 넣는다.[11] 대전된 물체를 금속 단자에 접촉시키거나 가까이 가져가면(정전기 유도), 금박에 같은 종류의 전하가 모여 서로 밀어내면서 벌어진다.[11]

현대의 검전기는 주로 작동 원리에 따라 다음과 같이 분류된다.

검전기는 사용 전압에 따라 형태가 다르다. 저압 전선로용으로는 네온식이나 전자식이 주로 사용되며, 펜처럼 작은 형태가 많다. 선단부는 금속이나 전도성 고무로 되어 있으며, 드라이버나 필기구 형태도 있다. 고압 전선로용은 높은 곳의 전선에 닿을 수 있도록 긴 절연 막대가 부착되어 있고, 선단이 갈고리 모양인 경우가 많다.

검전기를 사용할 때는 반드시 사전에 건전성을 확인해야 한다. '''검전기 체커'''를 사용하거나 이미 전기가 흐르고 있는 것이 확인된 곳에 검전기를 대어 정상 작동 여부를 확인한다. 특히 전자식 검전기는 내장된 전지로 작동하므로, 사용 전 전지 테스트 버튼 등으로 잔량을 확인하는 것이 중요하다. 과거 검전기가 없던 시절에는 작업자가 직접 손등을 대어 감전의 위험을 감수하며 확인하기도 했다.

4. 사용 시 주의사항

전선로나 전기 기기의 점검 작업을 할 때, 작업할 곳에 전기가 흐르고 있는지 확인하는 것은 안전을 위해 매우 중요하다. 보통 전기 공사는 전력 공급을 멈추고 하지만, 이때 전기가 확실히 차단되었는지 확인하는 과정을 검전이라고 한다. 반대로, 전기를 끄지 않고 작업하는 것을 활선 작업이라고 부른다.

검전기를 사용할 때는 몇 가지 주의할 점이 있다.

- 검전기는 사용하는 현장의 특성에 맞게 선택해야 한다. 직류인지 교류인지, 사용 전압은 얼마인지 등을 고려해야 한다. 또한, 전기가 흐르는 전로의 상태나 작업자와 전로의 위치 관계에 따라 검전기가 제대로 작동하지 않을 수도 있다. 즉, 전기가 흐르고 있음에도 검전기가 반응하지 않는 경우가 있을 수 있으므로, 검전기만으로 판단하지 않고 전압계 등으로 다시 확인하는 것이 중요하다.

- 네온식 검전기는 사용 상황에 따라 감전될 위험이 있다. 예를 들어, 손가락으로 네온식 검전기를 잡은 상태에서 팔 등이 접지된 물체에 닿으면, 검전기와 땅 사이의 전기 저항이 작아져 위험해질 수 있다.

참조

[1]

서적

On the Lodestone and Magnetic Bodies

https://archive.org/[...]

John Wiley & Sons

[2]

간행물

[3]

서적

Electricity and magnetism: A historical perspective

Greenwood Press

[4]

서적

A Short History of Technology: from Earliest Times to A.D. 1900

https://books.google[...]

Dover

[5]

논문

Abraham Bennet F.R.S. (1749–1799): a provincial electrician in eighteenth-century England

http://www.journals.[...]

2007-09-02

[6]

서적

Matter and Interactions

https://books.google[...]

John Wiley and Sons

[7]

서적

Kaplan MCAT Physics 2010–2011

https://books.google[...]

Kaplan Publishing

[8]

웹사이트

Electric Charge and Electric Force

http://www.docstoc.c[...]

S. Polytechnic State Univ.

2009

[9]

웹사이트

Charge and Charge Interactions

http://www.physicscl[...]

The Physics Classroom

2012-01-01

[10]

서적

Introduction to Understandable Physics Vol. 3: Electricity, Magnetism and Light

https://books.google[...]

Author House

[11]

문서

Electroscope

Encyclopaedia Britannica

2001

[12]

서적

On the Lodestone and Magnetic Bodies

https://archive.org/[...]

John Wiley & Sons

[13]

간행물

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com