기록사진

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

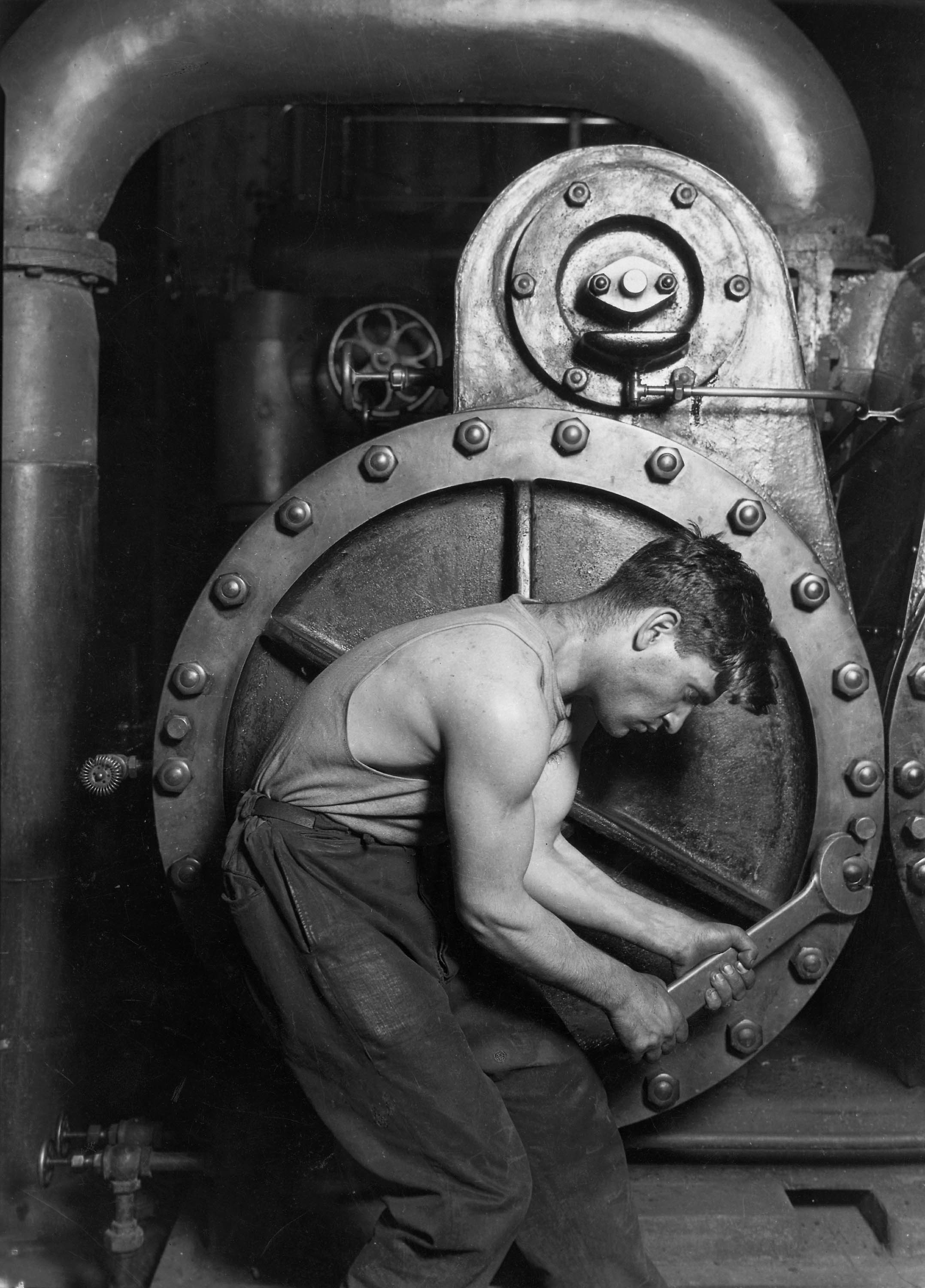

기록사진은 현실을 기록하고 사회적 메시지를 전달하는 사진의 한 장르이다. 19세기 초 존 비슬리 그린의 고대 유적 기록에서 시작하여, 미션 헬리오그래픽, 미국 남북 전쟁, 미국 서부 개척 시대의 기록 등 다양한 역사적 사건과 사회 현상을 담아왔다. 제이콥 리스와 루이스 하인과 같은 사진가들은 도시 빈민과 아동 노동의 현실을 고발하며 사회 개혁에 기여했으며, 1930년대 대공황 시기에는 농업안전국(FSA)을 통해 시골과 도시의 모습을 기록했다. 한국에서는 개화기 시대의 모습과 한국전쟁, 산업화와 민주화 운동, 그리고 현대 사회의 다양한 모습을 기록하는 데 중요한 역할을 했다. 기록사진은 포토저널리즘과 유사하지만, 더 장기적인 프로젝트와 작가의 개인적인 관점을 강조하며, 미술계에서도 예술의 한 형태로 인정받고 있다.

사진술의 발전과 함께 기록사진의 역사도 시작되었다. 기록사진은 알려지지 않았거나 숨겨져 있거나 접근하기 어려운 장소나 상황을 정확하게 묘사하기 위한 목적으로 시작되었다. 초기에는 근동, 이집트, 미국의 황무지 지역의 폐허를 담은 다게레오타입과 캘로타입 "조사" 사진들이 주를 이루었다. 19세기 고고학자 존 비슬리 그린은 1850년대 초 누비아를 여행하며 이 지역의 주요 유적지를 사진으로 기록했다.[1]

기록사진은 일반적으로 더 복잡한 스토리라인을 갖춘 장기 프로젝트와 관련이 있는 반면, 포토저널리즘은 더 많은 속보와 관련이 있다. 두 가지 접근 방식은 종종 중복된다.[7] 일부 이론가들은 뉴스 미디어와 긴밀한 관계를 맺고 있는 포토저널리즘이 청중을 즐겁게 하고 상품을 판매해야 한다는 필요성 때문에 기록사진보다 더 큰 영향을 받는다고 주장한다.[8][9][10]

1967년 현대 미술관(MoMA)에서 열린 존 자코우스키의 뉴 도큐먼츠 전시는 미술계가 기록사진을 바라보는 시각을 크게 바꾸는 계기가 되었다.[11]

일제강점기에는 김규진, 황철 등이 활동했다. 한국전쟁과 전후 복구 시기에는 임응식, 이경모 등이 기록사진을 남겼다. 산업화와 민주화 운동 시기에는 최민식, 주명덕, 나경택, 황종건 등이 활동했다.

[1]

서적

John Beasly Greene

Routledge

2007

2. 역사

미국 남북 전쟁 (1861-1865)의 진행 상황을 담은 사진들은 매튜 브래디와 알렉산더 가드너를 비롯한 사진작가들에 의해 제작되었으며, 전쟁터의 건조한 기록부터 처참한 시체 이미지까지 방대한 사진 아카이브를 만들어냈다. 또한 미국 지질조사국의 전신인 지질 및 지리 조사국의 공식 사진작가들이 1868년부터 1878년까지 광대한 서부 지역을 촬영했는데, 티모시 H. 설리번과 윌리엄 헨리 잭슨이 두드러졌다.[2]

1880년대 후반과 1890년대, 그리고 20세기 초에는 사진 요판 방식의 개선과 하프톤 복제의 도입으로 신문, 잡지, 책에서 저렴한 비용으로 사진을 대량 복제할 수 있게 되었다. 이 시기 기록 사진은 고대 유물과 풍경에서 도시와 그 위기로 주제를 전환했다.[3] 도시 사회 개혁가인 제이콥 리스는 뉴욕 빈민가의 참혹한 현실을 고발하고 사회 개혁을 촉구하는 사진들을 발표하여 사회적 반향을 일으켰다. 루이스 위크스 하인은 전국 아동 노동 위원회를 위해 아동 노동 환경을 체계적으로 조사하고 사진으로 기록하여 아동 노동법 발전에 큰 영향을 미쳤다. 1900년, 앨리스 실리 해리스는 남편 존 호비스 해리스와 함께 콩고 자유국을 여행하며 현지인들에 대한 벨기에의 잔학 행위를 사진으로 기록했다. 이 사진들은 노예 제도에 대한 대중의 인식을 바꾸는 데 결정적인 역할을 했다.[4]

1930년대 대공황 시기에는 농업안전국의 지원을 받은 워커 에반스, 도로테아 랭 등 사진작가들이 시골과 도시의 상황을 기록하며 사회 변화에 대한 대중의 헌신을 이끌어냈다. 전쟁과 전후 시대에 기록 사진은 사진 저널리즘의 범주에 포함되기도 했다. 로버트 프랭크는 개인적이고 감성적인 기록 사진의 흐름을 발전시켰으며, 그의 책 ''The Americans''는 1959년 미국에서 출판되어 큰 영향을 미쳤다. 1960년대 초, 개리 위노그랜드와 리 프리들랜더와 같은 사진작가들은 현대 미술관 (MoMA)에서 중요한 전시회를 열었다.

1970년대와 1980년대에는 앨런 세큘라를 비롯한 역사학자, 평론가, 사진작가들이 전통적인 기록 사진에 대한 비판적인 시각을 제시했다. 세큘라는 "새로운 새로운 기록" 사진작가들에게 영향을 미쳤고, 그들의 작품은 철학적으로 더 엄격하고 종종 더 과격한 좌파적 정치적 성향을 띠었다. 1990년대 후반 이후, 니콜라스 닉슨, 피터 휴고,[5] 안토닌 크라토칠,[6] 파잘 셰이크 등 다양한 작가들이 기록사진의 장기적인 관점에 대한 관심을 다시 불러일으켰다.

2. 1. 초기 기록사진 (19세기 후반 ~ 1945년)

19세기 후반부터 일제강점기까지 한국은 서구 열강의 침략과 개항, 식민 지배라는 격동의 시대를 겪었다. 이 시기 사진은 현실을 기록하고 알리는 중요한 수단으로 활용되었다.

존 비슬리 그린과 같은 외국인 사진작가들은 아부 심벨 신전 등 고대 유적을 사진으로 기록하며 기록사진의 초기 형태를 제시했다.[1]

한국에서는 김규진, 황철 등이 개화기 시대의 모습을 담은 사진을 남겼으며, 이는 당시 사회상을 이해하는 데 중요한 자료이다.

일제강점기에는 조선총독부의 주도하에 식민 지배를 정당화하기 위한 목적의 사진들이 제작되기도 했다. 그러나 독립운동가들의 활동과 민중들의 삶을 담은 사진들도 비밀리에 촬영되어 전해졌다.

2. 2. 한국전쟁과 전후 복구 (1945년 ~ 1960년대)

한국전쟁은 기록사진의 중요성을 다시 한번 일깨우는 계기가 되었다. 전쟁의 참상과 분단의 현실을 담은 사진들은 전 세계에 큰 충격을 주었다. 임응식, 이경모 등 한국 사진작가들은 전쟁의 참혹함과 전후 복구 과정을 생생하게 기록하여, 역사적 증거 자료를 남겼다.[4] 농업안전국(FSA)은 대공황 시기 농촌의 현실을 기록하기 위해 워커 에반스, 도로테아 랭 등 유명 사진작가들을 지원했는데, 이는 한국의 전후 복구 과정에도 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

2. 3. 산업화와 민주화 운동 (1970년대 ~ 1990년대)

1970년대부터 1990년대까지 한국 사회는 급속한 산업화와 경제 성장을 경험했지만, 그 이면에는 노동자들의 희생과 열악한 노동 환경이 존재했다. 최민식, 주명덕과 같은 사진작가들은 소외된 노동자와 빈민들의 삶을 사진으로 기록하여 사회적 관심을 불러일으켰다.[3]

1980년 광주 민주화 운동은 기록사진의 역할을 다시 한번 생각하게 하는 중요한 사건이었다. 나경택, 황종건 등의 사진작가들은 군부 독재의 폭력과 시민들의 저항을 생생하게 사진으로 기록하여 진실을 알리는 데 중요한 역할을 했다.[4]

제이콥 리스는 뉴욕 빈민가의 참혹한 현실을 고발하고 사회 개혁을 촉구한 사진들을 발표하여 사회적 반향을 일으켰으며, 이는 한국의 민주화 운동에도 영향을 미쳤다.[3]

루이스 하인의 아동 노동 고발 사진은 전국 아동 노동 위원회 활동을 통해 미국 사회의 아동 노동법 제정에 큰 영향을 미쳤으며, 이는 한국의 노동 운동에도 영향을 미쳤다.[3]

2. 4. 현대 기록사진 (2000년대 이후)

디지털 사진 기술의 발전과 함께 기록사진은 더욱 다양한 형태로 발전하고 있다. 사회적 약자와 소외 계층, 환경 문제, 재개발 지역 주민들의 삶 등 다양한 주제를 다루며 사회적 공론의 장을 형성하는 데 기여하고 있다. 앨리스 실리 해리스와 존 호비스 해리스는 콩고 자유국에서 벨기에의 잔학 행위를 사진으로 기록하고, 매직 랜턴 상영을 통해 노예 제도에 대한 대중의 인식을 바꾸는 데 기여했다.[4] 니콜라스 닉슨은 미국 생활을 둘러싼 문제를 광범위하게 기록했다. 남아프리카 공화국의 기록 사진작가 피터 휴고는 아프리카 공동체에 초점을 맞춰 예술 전통을 기록하는 데 참여했다.[5] 안토닌 크라토칠은 자연사 박물관을 위해 몽골의 거리 아이들을 포함한 다양한 주제를 사진으로 촬영했다.[6] 파잘 셰이크는 다양한 제3세계 국가의 가장 소외된 사람들의 현실을 반영하고자 했다.

3. 기록사진 vs. 포토저널리즘

4. 미술계의 수용

1970년대 후반부터 잡지에 실리는 사진이 줄어들면서, 기록사진 작가들은 작품을 발표하고 생계를 유지하기 위해 갤러리와 미술계로 활동 무대를 옮겼다. 현대에는 기록사진이 회화, 조각 등 다른 현대 미술 작품들과 함께 전시되며 예술의 한 장르로 확고히 자리 잡았다.[11]

5. 한국의 기록사진가

참조

[2]

서적

Era of Exploration

Metropolitan Museum of Art

1975

[3]

서적

Silver Cities: Photographing American Urbanization, 1839–1939

University of New Mexico Press

2006

[4]

서적

Documentary Expression and Thirties' America

Oxford University Press

1973

[5]

웹사이트

Africa united: Photographer Pieter Hugo casts a new light on tired stereotypes of his home continent

https://www.independ[...]

2011-04-09

[6]

웹사이트

Antonin Kratochvil

http://www.worldpres[...]

[7]

웹사이트

Photojournalism and Documentary Photography

http://www.nieman.ha[...]

[8]

웹사이트

Michael Rababy: Folsom Street Food Court

https://loeildelapho[...]

2020-01-20

[9]

간행물

The form of function: Salt documentary photography

1995

[10]

간행물

Documentary and photojournalism: issues and definitions

2004

[11]

뉴스

Documentary Art

http://www.zonezero.[...]

ZoneZero

2012-11-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com