디플로카울루스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

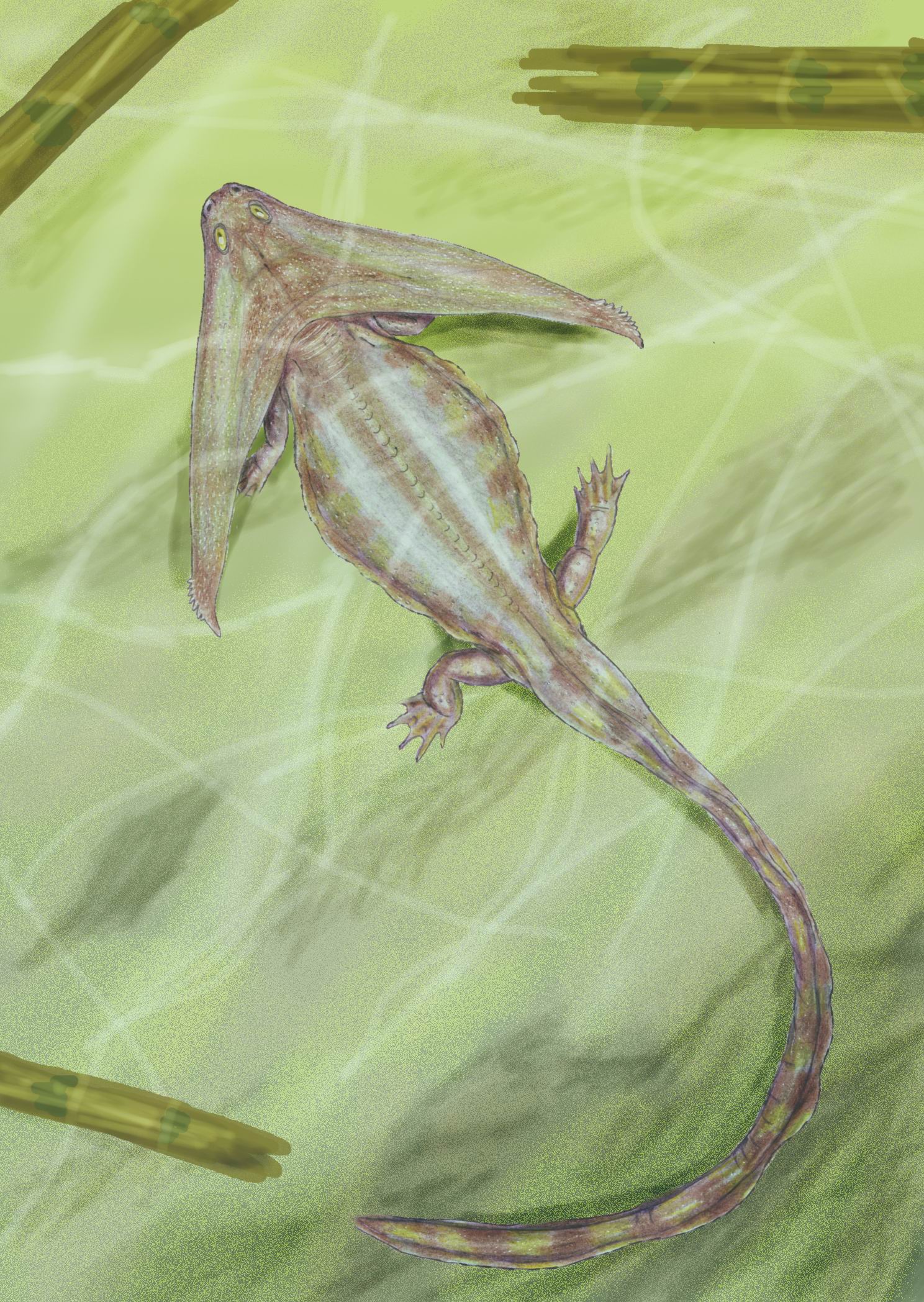

디플로카울루스는 튼튼하고 도롱뇽과 유사한 몸체를 가졌던 멸종된 양서류 속으로, 최대 1m까지 자랐다. 두개골 양 옆으로 넓게 뻗은 부메랑 모양의 뿔이 특징이며, 이 뿔의 기능에 대해서는 여러 가설이 제시되었다. 종으로는 D. salamandroides, D. magnicornis, D. brevirostris, D. recurvatus, D. minimus 등이 있으며, 텍사스와 오클라호마의 적색층에서 화석이 주로 발견된다. 몸통은 편평하고, 긴 꼬리와 작은 손발을 가지고 있어 완전한 수생 생활을 했을 것으로 추정된다.

2. 특징

''디플로카울루스''는 튼튼하고 도롱뇽과 비슷한 몸체를 가졌지만 비교적 커서 길이가 1m에 달했다. 이 속의 완전한 꼬리는 알려져 있지 않지만, 1917년에 묘사된 거의 완전하게 연결된 골격에는 머리 근처에 꼬리 척추의 열이 보존되어 있었다. 이것은 동물이 몸을 웅크렸을 때 머리에 닿을 수 있는 길고 얇은 꼬리에 대한 간접적인 증거로 해석되었다.[1] 이 발견 이후 대부분의 연구에서는 ''디플로카울루스''와 그 친척들이 뱀장어와 같은 뱀장어형 꼬리 움직임을 이동의 주요 추진력으로 사용했다고 주장했다.[2][3]

두개골 양 옆과 두개골 정점의 여러 뼈가 좌우로 크게 뻗어 폭이 넓은 화살촉이나 부메랑을 연상시키는 형태를 보이는 것으로 알려져 있다. 전통적인 복원도에서는 부메랑 모양의 머리를 가진 도롱뇽처럼 묘사되지만, 생흔 화석으로부터 이 돌기는 피막에 의해 몸통에 부착되어 있었음이 밝혀졌다. 유체에는 이러한 특징이 없으며, 성장과 함께 두개골이 옆으로 넓어졌다. 이것이 어떤 도움이 되었는지는 잘 알려져 있지 않지만, "방어용 스파이크", "성적 과시", "물의 흐름을 감지하여 급상승하거나 수면에 달라붙기 위한 수중 날개" 등의 설이 있다. 머리 모형을 사용한 연구에서는 유체역학적으로 양력을 얻기에 적합한 형태를 하고 있다는 것이 밝혀졌다.

턱뼈에는 이러한 뻗음이 보이지 않고 보통 크기이다. 돌기 때문에 턱 근육이 부착될 공간이 작아 씹는 힘은 상당히 약했을 것으로 생각된다.

미추골의 신경궁과 혈관궁이 확장되어, 쌍두 도끼의 머리 같은 대칭형을 이루고 있으며, 날에 해당하는 부분에는 "파이 껍질 장식"이라고 불리는 장식이 달려 있다. 이로 인해 꼬리 부분은 평평해지고 좌우로 잘 움직이게 되어, 수중에서 큰 추진력을 발휘할 수 있게 되었다.

머리뿐만 아니라 몸통도 편평하며, 유영에 적합한 긴 꼬리와 작은 손발을 가지고 있어 완전한 수생 동물이었다고 추정된다. 눈은 위를 향하고 있으며, 아마도 저서 생물이었을 것으로 생각된다.

작은 원추형의 이빨을 다수 가지고 있다.

전체 길이 60-90cm. 두개골 폭은 최대 30cm를 넘는다.

2. 1. 두개골

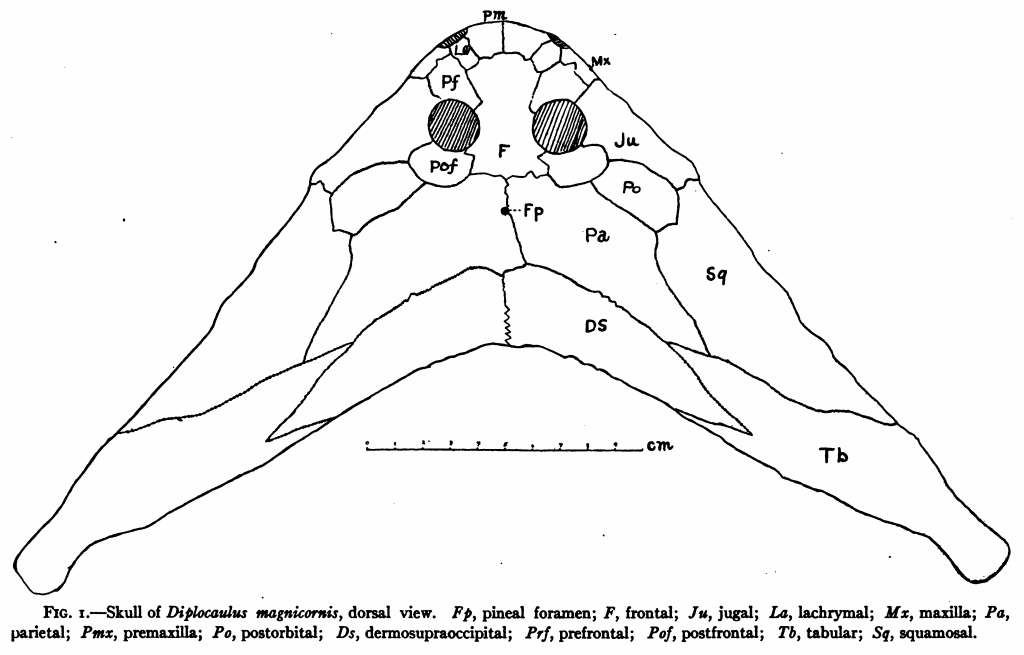

디플로카울루스의 가장 큰 특징은 머리 뒤쪽으로 길게 뻗은 한 쌍의 뿔이다. 이 뿔 때문에 머리는 부메랑 모양을 띤다.[15][1] 뿔의 바깥쪽/앞쪽 가장자리는 길고 칼날 모양의 인비늘뼈로 구성되어 있다.[15][1] 두개골과 뿔의 뒤쪽 가장자리는 후두정골로 형성되었다.[15][1] 뿔의 주요 구성 요소는 판상골로, 과거에는 상측두골로 여겨지기도 했으나 우로코르딜루스와의 비교 연구를 통해 판상골이라는 주장이 설득력을 얻었다.[9][2][12][3][7]

뿔의 기능에 대해서는 다양한 가설이 제시되었다. 초기에는 외부 아가미 보호[19], 균형추 역할[1] 등이 제안되었으나, 이후 뿔이 피부 조각을 지지하여 가오리와 유사한 운동을 돕거나[9], 넓은 머리를 이용해 포식자를 피하거나 굴착 도구로 사용했을 가능성도 제기되었다.[9][20]

1980년 Cruickshank와 Skews는 뿔이 수중익 역할을 하여 양력을 발생시키고, 물속에서 빠르게 상승하는 데 도움을 주었을 것이라는 가설을 제시했다.[3] 풍동 실험 결과, 뿔은 상당한 양력을 발생시켰으며, 머리가 물의 흐름과 평행할 때 양력이 발생하고, 높은 받음각에서 양력이 증가했다.[3]

생흔 화석 연구에 따르면, 뿔은 피막에 의해 몸통에 부착되어 있었다. 두개골은 성장하면서 옆으로 넓어졌으며, 이는 유체역학적으로 양력을 얻기에 적합한 형태이다. 턱뼈에는 돌기가 없어 씹는 힘이 약했을 것으로 추정된다.

2. 2. 척추와 꼬리

미추골의 신경궁과 혈관궁은 확장되어 쌍두 도끼의 머리 같은 대칭형을 이루며, 날에 해당하는 부분에는 "파이 껍질 장식"이라는 장식이 달려 있다. 이로 인해 꼬리 부분은 평평해지고 좌우로 잘 움직이게 되어, 수중에서 큰 추진력을 발휘할 수 있게 되었다. 꼬리 척추는 몸통 근처에 보존되어 있어, 몸을 웅크렸을 때 머리에 닿을 수 있는 길고 얇은 꼬리를 가졌음을 간접적으로 보여준다.

2. 3. 기타 특징

몸통은 편평하고, 유영에 적합한 긴 꼬리와 작은 손발을 가지고 있어 완전한 수생 동물이었을 것으로 추정된다. 눈은 위를 향하고 있어 저서 생활을 했을 것으로 보인다. 작은 원추형의 이빨을 다수 가지고 있었다.

미추골의 신경궁과 혈관궁이 확장되어, 쌍두 도끼의 머리 같은 대칭형을 이루고 있으며, 날에 해당하는 부분에는 "파이 껍질 장식"이라고 불리는 장식이 달려 있다. 이로 인해 꼬리 부분은 평평해지고 좌우로 잘 움직이게 되어, 수중에서 큰 추진력을 발휘할 수 있게 되었다.

전체 길이는 60-90cm이다. 두개골 폭은 최대 30cm를 넘는다.

3. 종(Species)

3. 1. D. salamandroides

''D. salamandroides''는 최초로 발견된 ''디플로카울루스'' 종이다. 이 종의 유해는 일리노이주 댄빌, 일리노이 근처에서 지역 지질학자인 [https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.GURLEY 윌리엄 거리]와 J.C. 윈슬로에 의해 발견되었다.[4] 이 화석은 1877년 고생물학자 에드워드 드링커 코프에 의해 기술되었다.[4] 이 종은 거리와 윈슬로가 코프에게 보낸 소수의 척추뼈에서만 알려져 있으며, 도롱뇽의 척추뼈와 유사성이 특징이다(따라서 종명 ''salamandroides'').[4] 코프는 이를 어떤 알려진 그룹에도 속하는 것을 꺼렸다.[4] 미로이빨을 가진 큰 턱뼈가 이 척추뼈 중 일부와 관련되어 있었지만, 척추뼈에 비해 훨씬 커서 ''에리오프스'' 또는 다른 더 큰 양서류에 속했을 것으로 추정된다.[4]

''D. salamandroides''는 작은 크기와 덜 두드러진 부속 관절 돌기로 인해 ''D. magnicornis''와 구별될 수 있었다.[5]

이 화석이 발견된 암석은 1865년 코프에 의해 초기 시냅스류의 지역 속에서 이름을 따서 "''클렙시드로프스'' 셰일"로 비공식적으로 불렸다.[6] 1908년, E.C. 케이스는 셰일이 석탄기 후기와 페름기 초기의 어류 유해도 포함하고 있다고 언급했다.[6] 오늘날 ''클렙시드로프스'' 셰일은 일반적으로 McLeansboro 또는 Mattoon 지층에 할당된다.[7] ''D. salamandroides'' 화석은 펜실베이니아에서도 발견되었으며,[7] 이 지층은 현재 미주리안 (석탄기 후기) 시대인 것으로 여겨진다.[7]

3. 2. D. magnicornis

''D. magnicornis''는 1882년 코프에 의해 기술되었으며, 속 중에서 가장 흔하고 잘 묘사된 종이다. 척추뼈 이외의 화석이 발견된 최초의 종이었으며, 코프와 다른 고생물학자들이 기괴한 긴 뿔을 가진 "양서류"로써 ''디플로카울루스''의 특성을 파악할 수 있게 해주었다.[8] 이 종은 수백 개의 표본으로 다른 모든 ''디플로카울루스''의 유해 수를 능가하므로, 속에 대한 현대 지식의 대부분은 이 종에 기반을 두고 있다. ''D. magnicornis''는 텍사스와 오클라호마의 적색층에서 넓은 시기에 걸쳐 분포했다.

3. 3. D. brevirostris

''D. brevirostris''는 ''D. magnicornis''와 유사하지만, 훨씬 희귀했다.[9] 이 종은 텍사스 레드 베드의 초기 지층, 특히 클리어 포크 그룹의 아로요 지층에서 발견된 소수의 표본으로 대표된다.[9] 이 종은 두개골 전체 길이에 비해 훨씬 짧고 무딘 주둥이를 가지고 있다는 점에서 ''D. magnicornis''와 구별된다.[9] 또한 뿔이 더 길고, 정수리뼈는 볼록한 윗면을 가지며, 두개골 뒤쪽 가장자리가 더 강하게 부드럽게 곡선을 이룬다.[9] 어린 ''D. magnicornis'' 개체도 두개골 뒤쪽 가장자리가 부드럽게 곡선을 이루지만, 알려진 모든 ''D. brevirostris'' 표본은 튼튼한 두개골 장식, 긴 뿔, 큰 크기로 보아 명백한 성체이다.[9] 따라서 이 특징은 이 종의 성체 표본을 구별하는 정당한 특징이다.[9] 두개골 외에 다른 부분이 보존된 유일한 표본은 모식 표본인 AM 4470으로, "''D. primigenius''"의 척추뼈와 유사한 척추뼈 일부가 보존되어 있다.[9] 종을 처음 기술한 에버렛 C. 올슨은 이 종이 비교적 희귀한 이유로 산악 계류와 같은 ''D. magnicornis''와 다른 서식지를 차지했을 것이라고 제안했다.[9] 그러나 다른 연구에서는 ''D. magnicornis''가 비슷한 환경에서 살았을 것이라고 제안하여 올슨의 가설을 무효화했다.[3]

3. 4. D. recurvatus

''D. recurvatus''는 텍사스 적색층의 베일 층에서 발견되었으며, ''D. magnicornis''와 매우 유사하며, 더 젊은 지층에서 그 종과 부분적으로 공존했다. 올슨은 ''D. recurvatus''가 초기 ''D. magnicornis''의 계통에서 유래했을 수 있다고 추정했다.[10] ''D. recurvatus''는 넓적뼈 뿔의 끝이 "구부러져" 있다는 점에서 ''D. magnicornis''와 구별된다. 뿔의 나머지 부분에 비해 끝이 휘어져 있고 급격하게 가늘어진다.[11] ''D. magnicornis''의 성장 계열과 비교해 보면, ''D. recurvatus'' 표본은 ''D. magnicornis''와 상당히 다른 발달 경로를 가졌음을 알 수 있다. 두개골의 길이와 너비는 ''D. recurvatus''에서는 반비례 관계인 반면, ''D. magnicornis''에서는 정비례 관계이다.[10] 또한, ''D. recurvatus''의 뿔에서 나타나는 제한은 성체 ''D. magnicornis''에서 확장되는 부위에서 발달한다.[12]

3. 5. D. minimus

''디플로카울루스 미니무스''(''Diplocaulus minimus'')는 모로코의 이카케른 지층에서 발견된 종이다. 이 종은 다른 종들과 마찬가지로 왼쪽 뿔이 길고 가늘지만, 오른쪽 뿔은 훨씬 짧고 둥근 모양을 띠는 비정상적으로 비대칭적인 두개골을 가지고 있었다. 이러한 특징은 이 종에 속하는 여러 두개골에서 나타났기 때문에, 압착이나 왜곡의 결과일 가능성은 매우 낮다. 일부 연구에서는 이 종이 ''디플로케라스피스''(''Diploceraspis'')와 ''디플로카울루스 마그니코르누스''(''Diplocaulus magnicornus'')보다 더 밀접한 관련이 있다고 제안했다. 이는 ''디플로카울루스''가 진정한 단계통군이 아니거나, ''디플로케라스피스''가 이 속의 후배 동의어이거나, 아니면 ''"디플로카울루스" 미니무스''가 별개의 속을 나타낸다는 것을 시사할 수 있다.

3. 6. 불확실한 종 (Dubious species)

''D. limbatus''는 1895년 E.D. 코프가 텍사스 붉은 사암층에서 발견한 몇몇 불완전한 표본을 바탕으로 기술되었다.[14] 모식 표본은 AM 4471로 지정된 보존 상태가 좋지 않은 두개골과 부분적인 골격이었다. 코프는 이 표본의 두개골이 ''D. magnicornis''의 두개골보다 짧고 얇은 뿔을 가지고 있으며, 사각형 뼈와 융기된 뿔의 나머지 부분을 분리하는 큰 노치가 특징이라고 보았다.[14] E.C. 케이스는 ''D. limbatus'' 두개골의 더 매끄러운 가장자리, 더 큰 눈, 더 뾰족한 뿔과 같은 추가적인 특징을 제시했지만,[15] Douthitt가 준비한 추가적인 ''D. limbatus'' 표본들은 케이스의 많은 식별이 잘못되었으며, 코프가 식별한 노치만이 ''D. magnicornis''와 구별하는 데 사용될 수 있음을 보여주었다.[1] 1951년 E.C. 올슨은 AM 4471이 ''D. magnicornis''와 구별하기에는 보존 상태가 너무 좋지 않다고 결론내리고 ''D. limbatus''를 ''D. magnicornis''의 동의어로 지정했다. 그러나 케이스가 ''D. limbatus''로 언급한 두개골 AM 4470은 새로운 ''디플로카울루스'' 종인 ''D. brevirostris''의 모식 표본이 되었다.[9]

''D. copei''와 ''D. pusillus''는 1904년 독일의 고생물학자 페르디난트 브로일리에 의해 명명되었다.[16] ''D. copei''는 세 개의 텍사스 표본으로 알려져 있었으며, 브로일리는 작은 크기와 안쪽으로 구부러진 뿔 때문에 독특하다고 주장했다. 그러나 E.C. 케이스는 이 표본과 ''D. magnicornis'' 및 "''D. limbatus''"의 표본을 구별할 수 없었고, 이후 이 종을 불확실한 것으로 취급했다.[15][1][9] ''D. pusillus''는 텍사스에서 발견되어 뮌헨 고생물학 박물관에 보관된 두 쌍의 작은 두개골로 알려져 있으며, 다른 종의 성체 ''디플로카울루스'' 표본과 비교하여 독특하여 초기에는 이 속으로의 분류에 의문이 제기되었다. 일부에서는 두개골이 트리메로라키스와 같은 다른 양서류에서 왔을 가능성을 제시했다.[19][15] 1918년 S.W. 윌리스턴은 ''D. pusillus'' 표본을 새로운 디플로카울리드 속인 ''Platyops parvus''의 기초로 사용했고,[17] 1946년 E.C. 케이스는 "''Platyops''"라는 속명이 이미 사용되었으므로 ''Permoplatyops parvus''로 수정했다.[17] E.C. 올슨(1951)은 ''D. pusillus''(따라서 ''Permoplatyops parvus'')를 ''D. magnicornis''와 같은 다른 붉은 사암층 ''디플로카울루스'' 종의 동의어로 지정했다.[9]

''D. primigenius''는 1921년 M.G. 메헬에 의해 두개골, 어깨 요소 및 척추 뼈의 줄을 보존하는 단일 표본을 기반으로 기술되었다.[18] 두개골은 ''D. magnicornis''의 두개골과 동일해 보였지만, 척추 뼈는 특히 높은 부분에 우울증이 있는 키가 크고 거친 구조인 신경 돌기가 상당히 확대되어 특이했다.[18] E.C. 올슨(1951)은 척추 뼈가 ''D. brevirostris''의 모식 표본(AM 4470)과 유사하지만, 두개골은 ''D. magnicornis''와 더 유사하다고 언급했다. 올슨은 ''D. primigenius''를 ''D. magnicornis''와 동의어로 지정했지만, 표본이 ''디플로카울루스''에서 척추와 두개골 발달 사이의 단절에 대한 의미를 지닌 흥미로운 수수께끼로 남아 있다고 언급했다.[9]

1972년 E.C. 올슨이 명명한 ''D. parvus''는 ''D. magnicornis''의 동의어로 취급되었던 "''Permoplatyops parvus''"와는 관련이 없는 새로운 종으로, 오클라호마의 치카샤 지층에서 발견된 단일 표본으로 알려져 있다. 이 종은 ''D. recurvatus''와 매우 유사했으며, 고립된 지리적 위치와 작은 크기가 주요 차이점이었다.[12] 제르맹(2010)은 이러한 특징이 ''D. parvus''를 ''D. recurvatus''와 분리하여 유지하는 것을 정당화하기에 충분하지 않다고 보았다. ''D. parvus'' 표본은 약 2억 7천만 년 된 북아메리카에서 회수된 가장 어린 ''디플로카울루스'' 화석일 가능성이 있다.[13]

4. 고생물학 (Paleobiology)

4. 1. 뿔의 기능 (Function of the tabular horns)

디플로카울루스의 뿔의 기능에 대해서는 여러 가설이 제기되어 왔다. 1909년 S.W. 윌리스톤은 뿔이 외부 아가미를 보호하는 역할을 한다고 제안했으나,[19] 1911년 E.C. 케이스는 이에 대한 증거가 부족하다고 지적했다.[15] 1917년 캔자스 대학교의 허먼 도우티트는 뿔이 머리 앞부분의 무게를 상쇄하는 균형추 역할을 했을 것이라고 주장했지만, 이것이 주된 기능은 아니었을 것이라고 언급했다.[1]1951년 E.C. 올슨은 뿔이 가오리와 유사한 운동을 돕는 피부 조각을 지지했을 수 있다고 추측했다. 또한 넓은 머리가 포식자를 피하거나 굴착 도구로 사용되었을 가능성도 제안했다.[9] 1963년 J.R. 비어보어는 뿔이 디플로케라스피스에서와 같이 호흡에 관여하는 아가미 덮개와 같은 수직 주머니를 지지했을 가능성을 제시했다.[2] 다른 가설에 따르면, 넓은 머리 모양은 방어적 기능이 있어서 큰 포식자가 삼키기 어려웠을 것이라고 한다.[20]

4. 2. 생태 (Paleoecology)

세 마리의 어린 디플로카울루스가 여덟 마리의 에리오프스와 함께 굴에서 발견되었는데, 이는 디메트로돈에게 부분적으로 잡아먹힌 것이다.[21] 아마도 가뭄 동안 양서류를 파낸 것으로 보인다.[21] 세 마리 중 한 마리는 머리에 물려 죽었는데, 두개골 일부와 뇌의 일부가 손상되어 치명적인 부상을 입어 스스로 방어할 수 없었다.[21]5. 사진첩 (Gallery)

참조

[1]

논문

The Structure and Relationships of ''Diplocaulus''

http://storage.lib.u[...]

1917-09-01

[2]

논문

Morphology, paleoecology, and phylogeny of the Permo-Pennsylvania amphibian ''Diploceraspis''

https://archive.org/[...]

1963-11-01

[3]

논문

The Functional Significance of Nectridean Tabular Horns (Amphibia: Lepospondyli)

[4]

논문

Descriptions of Extinct Vertebrata from the Permian and Triassic Formations of the United States

https://books.google[...]

1877-11-02

[5]

논문

Contributions from Walker Museum. I: The Vertebrates from the Permian Bone Bed of Vermilion County, Illinois

1900-01-01

[6]

논문

On the Value of the Evidence Furnished by Vertebrate Fossils of Age of Certain So-Called Permian Beds in America

https://books.google[...]

1908-01-01

[7]

논문

Diplocaulus cranial material from the lower Abo Formation (Wolfcampian) of New Mexico and the stratigraphic distribution of the genus

https://www.research[...]

2005-01-01

[8]

논문

Third Contribution to the History of the Vertebrata of the Permian Formation of Texas

https://archive.org/[...]

1882-09-15

[9]

논문

''Diplocaulus'': A study in growth and variation

https://archive.org/[...]

1951-01-12

[10]

논문

Integrating Factors in Amphibian Skulls

1953-11-01

[11]

논문

Fauna of the upper Vale and Choza: 6, ''Diplocaulus''

https://archive.org/[...]

1952-06-27

[12]

논문

''Diplocaulus parvus'' n. sp. (Amphibia: Nectridea) from the Chickasha Formation (Permian: Guadalupian) of Oklahoma

1972-09-01

[13]

논문

The Moroccan diplocaulid: the last lepospondyl, the single one on Gondwana

2010-05-27

[14]

논문

Some New Batrachia from the Permian of Texas

https://www.biodiver[...]

1895-11-15

[15]

논문

Revision of the Amphibia and Pisces of the Permian of North America

https://archive.org/[...]

1911-01-01

[16]

논문

Permische Stegocephalen un Reptilien aus Texas

https://archive.org/[...]

1904-06-14

[17]

논문

A Census of the Determinable Genera of the Stegocephalia

https://babel.hathit[...]

1946-09-01

[18]

논문

A New form of Diplocaulus

https://www.journals[...]

1921-01-01

[19]

논문

The Skull and Extremities of ''Diplocaulus''

https://archive.org/[...]

1909-01-01

[20]

서적

The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals

Marshall Editions

[21]

웹사이트

Abstract: BURROWS AND BREAK-INS ON THE TEXAS PERMIAN DELTA: STACKED AESTIVATING AMPHIBIANS AND ATTACKS BY DIMETRODON (2013 GSA Annual Meeting in Denver: 125th Anniversary of GSA (27-30 October 2013))

https://gsa.confex.c[...]

2013-01-01

[22]

웹사이트

amphibian August 24: Diplocaulus with its Cf.

http://alphynix.tumb[...]

[23]

웹사이트

amphibian August 24: Diplocaulus with its Cf.

http://alphynix.tumb[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com