오푸스 레티쿨라툼

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

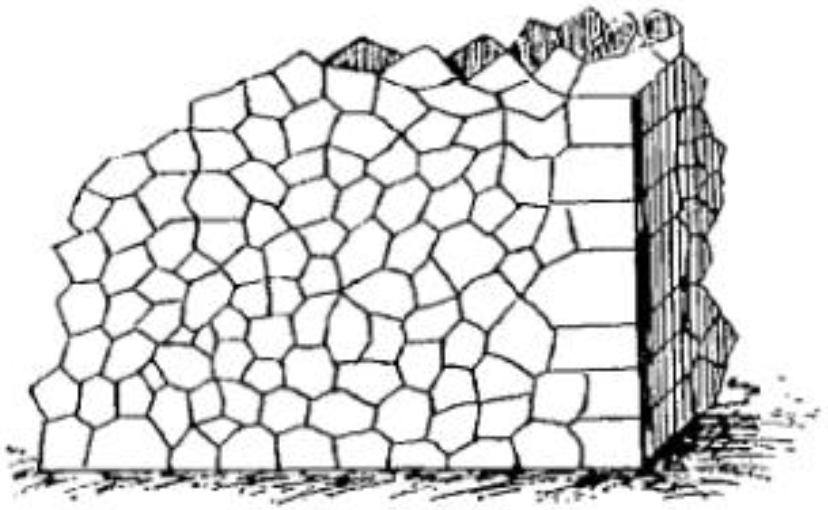

오푸스 레티쿨라툼은 로마 콘크리트, 응회암, 그리고 그물 모양의 패턴을 형성하는 작은 피라미드 모양의 돌을 사용하여 만들어진 로마 건축 기법이다. 이 기술은 벽, 수도교 등 다양한 건축물에 사용되었으며, 다색 채색과 다른 외장재와의 조합이 가능했다. 기원전 2세기 초에 등장하여 기원전 1세기부터 서기 2세기 초까지 널리 사용되었으며, 도시화 증가에 따른 건축 수요를 충족하는 데 기여했다. 이후 벽돌을 사용한 오푸스 테스타케움의 등장으로 쇠퇴했지만, 건축물의 건설 시기를 추정하는 데 중요한 단서를 제공하며 로마 건축의 특징을 보여주는 중요한 사례로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 로마의 건축 - 키르쿠스

키르쿠스는 고대 로마 시대에 전차 경주 등을 위해 건설된 장방형 형태의 대규모 경기장 건축물이며, 중앙 분리대와 회전 지점을 갖추고 신분에 따라 좌석이 배정되었다. - 고대 로마의 건축 - 바실리카

바실리카는 고대 로마 시대에 법정이나 상업 건물로 사용되다가 기독교 교회 건축 양식으로 발전했으며, 현재는 가톨릭교회에서 특별한 특권을 가진 교회를 지칭하는 용어이다. - 콘크리트 - 철근 콘크리트

철근 콘크리트는 콘크리트의 압축 강도와 철근의 인장 강도를 결합하여 구조적 효율성을 높인 건축 재료이며, 콘크리트의 알칼리성이 철근 부식을 방지하여 내구성을 확보한다. - 콘크리트 - 철근

철근은 콘크리트 구조물의 보강재로 사용되는 강철 막대로, 콘크리트의 인장 강도를 보완하여 구조물의 내구성을 향상시키는 역할을 한다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 건설 및 사용

''오푸스 레티쿨라툼''은 반복적인 시퀀스로 이루어져 있는데, ''오푸스 카이멘티시움'', ''카이멘타'', 그리고 작은 피라미드 모양의 응회암을 사용하여 그물 모양의 패턴을 형성했다.[4][7][9] 돌의 균일한 모양은 조립을 쉽게 해주었고, 로마는 숙련되지 않은 무보수 노동자들에게 이 작업을 위임하여 외장을 사용한 건축물을 건설했다.[1] 이 기술은 작업 부하를 준비와 콘크리트 제조로 전환하는 데 더 중점을 두었다.[7] ''오푸스 레티쿨라툼''의 사용은 로마 건축의 일반적인 실용적인 특성을 따랐는데, 이는 건축물을 건설하기 위해 실용성과 미적 감각을 모두 우선시했기 때문이다.[1][6]

레티쿨라툼 기법은 벽, 수도교 등 다양한 건축물에 일반적으로 사용되었다.[5] 석회암, 용암, 벽돌을 포함한 다양한 재료로 쉽게 스타일을 낼 수 있으며, 다색 채색을 만들어낼 수 있었다.[5][10] 다른 외장재를 사용하여 ''오푸스 믹스툼''을 형성할 수도 있었다.[1] 이것은 ''오푸스 레티쿨라툼''이 균일한 응회암 블록에 의존했기 때문에 맞춤화가 쉽게 이루어졌기 때문이다.[5] 로마인들은 선, 복잡한 형상, 문자를 제작했으며, 특히 아우구스투스 치세 동안 로마에서 베니어로 덮었다.[3] 장 피에르 아담(Jean-Pierre Adam)에 따르면, 그러한 덮개는 나중에 추가되었거나 의뢰인의 요청이었을 수 있다.[5] 그러나 피크레트 예굴(Fikret Yegül)과 다이앤 파브로(Diane Favro)는 항상 값비싼 대리석을 모방하여 패턴화하고 칠해질 장식적인 베니어로 덮이도록 의도되었다고 주장한다.[1] 로마 장인들이 다양한 건축 자재 사용이 나타난 아우구스투스 시대 초기에 덮이지 않은 다색 채색을 보여주는 데 관심을 가지면서 시작되었다.[1]

2. 1. 재료

로마 건축가들은 '오푸스 레티쿨라툼'에 사용되는 응회암을 강도에 따라 다르게 선택했다.[1] 아니에네강에서 채취한 황갈색의 Tufo Lionato 응회암은 망상 구조에 사용되었는데,[10] 마리 잭슨과 파브리지오 마라는 이 돌이 '오푸스 레티쿨라툼'과 '오푸스 믹스텀' 사용 전성기에 완벽을 기했다고 평가했다.[10] 기원전 2세기 말부터 사용된 짙은 회색 돌인 페페리노도 사용되었다.[1]2. 2. 위치

오푸스 레티쿨라툼 건축 기법은 일반적으로 이탈리아 중부 및 남부에서 발견되었다.[5][6][3][10] 이는 화산 환경으로 인해 응회암이 해당 지역에서 많이 발견되었기 때문이다.[10] 또한 석회암이나 대리석과 같은 매끄러운 돌이 부족하여 건축에 화산석을 활용해야 했다.[3] 로마인들은 정복한 지역의 핵심 건축 자재를 바꾸는 대신 쉽게 구할 수 있는 것을 적용하고 사용하는 경향이 있었다.[6] 이는 석회암을 사용한 오푸스 비타툼과 같은 다른 기술에서도 분명하게 나타나는데, 특히 해당 지역에 석회암이 존재했기 때문에 이탈리아 중부 및 북부에 국한되었다.[3][7][10]로마인들은 돌과 같은 건축 자재가 무게 때문에 장거리 운송하기 어렵고 건설 현장으로 보내기 전에 무게를 줄이기 위해 부분적으로 잘라야 하는 실용적인 이유로 그렇게 했다.[3] 응회암의 경우 그렇지 않았는데, 응회암은 쉽게 운송할 수 있었고 이탈리아 중부와 캄파니아에서 사용되어 흔한 건축 석재가 되었다.[1]

오푸스 레티쿨라툼은 일반적으로 이탈리아 중부 및 남부에서 발견되었지만, 이 기법은 아프리카에서 드물게 나타나 오푸스 아프리카눔이라고 불리는 또 다른 면을 형성했다.[6] 이 기술은 잡석 모르타르로 채워진 수직 석재 기둥을 사용한 다음, 모양이 없는 돌, 직사각형 블록 또는 오푸스 레티쿨라툼으로 면을 덮었다. 주목할 만한 예로는 오늘날 젠두바, 튀니지에 있는 로마 도시 불라 레기아의 건물이 있다.[5][6]

이탈리아 외 지역에서 레티쿨라툼 공법이 사용된 또 다른 예는 클라이언트 왕인 헤롯의 겨울 궁전이 예리코에 있었다는 것이다.[1] 이것은 기원전 1세기 말에 그의 건축 프로젝트에 사용된 여러 기술 중 하나였다.

3. 발전

기원전 2세기 초, ''오푸스 카에멘티키움(opus caementicium, 로마 콘크리트)''은 로마 건축의 주요 혁신이었으며, 로마 건축의 초석이 되었다.[5] 콘크리트는 고체 및 액체 상태를 모두 가질 수 있는 높은 가소성을 지녔으며, 이는 이전 석조 건축 역사에서는 볼 수 없었던 특징이다.[7] 콘크리트는 빨리 건조되어 건설 속도를 높였다.[1] 이러한 장점 덕분에 기원전 1세기에는 ''오푸스 카에멘티키움''을 로마 행정관들이 도시 개발에 활용하여 비용 절감과 효율성을 높였다.[1]

''오푸스 인케르툼(opus incertum)''은 ''오푸스 레티쿨라툼(opus reticulatum, 망상 벽돌)''의 전신으로, 콘크리트 작업에 매끄러운 마감을 적용하기 위해 사용된 불규칙한 모양의 응회암 외장재였다.[3] 이 기법은 주로 사회 전쟁과 내전 이후 증가하는 건축 수요를 충족하기 위해 기원전 1세기 말에 사라졌다.[5][6] 이러한 압력은 ''오푸스 레티쿨라툼''과 유사하지만 모양이 더 불규칙한 건축 기법인 ''오푸스 콰지-레티쿨라툼(opus quasi-reticulatum)''과 같은 더욱 균일한 외장재의 개발로 이어졌다. 오푸스 인케르툼은 더 균일한 모양의 응회암을 사용한 망상 벽돌 공법인 오푸스 레티쿨라툼의 등장과 함께 쇠퇴했다.[3]

''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)은 도시화 증가에 따른 수요에 부응하여 만들어졌으며, 피라미드 형태는 조립이 쉽고, ''오푸스 인케르툼(opus incertum)''에 비해 무보수 노동자가 작업을 완료하는 데 훈련이 거의 필요하지 않았다.[1] 기원전 100년부터 더 인기 있는 마감재가 되었으며, 비트루비우스 시대부터 서기 2세기 초 제국 초기까지 그 지위를 유지했다.[3][4] 아우구스투스 시대의 장인들은 ''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)을 사용하여 기술을 연마하고, 마감재의 미적 외관을 향상시키기 위해 다색 채색을 작품에 통합했다.[1][5] ''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)은 학자들이 진정한 망상 패턴의 최초 사용례로 언급한 폼페이 극장의 건설로 완성되었다.[3][5] 또한 이 기술을 다른 마감재와 결합하여 망상 패턴과 함께 ''오푸스 미스툼(opus mixtum)''을 만들어 ''오푸스 테스타세움(opus testaceum)''이 등장할 때까지 공존했다.[5]

레티쿨라툼 공법의 인기는 특히 건축적 변화를 가져온 64년 대화재 이후 초기 제정 시대에 점차 쇠퇴했다.[3] 2세기 하드리아누스 황제와 안토니누스 왕조 시대에 잠깐 부활했지만, 완전히 사라졌다.[1] 하드리아누스 황제 시대에는 ''오푸스 레티쿨라툼''이 벽돌과 함께 ''오푸스 믹스텀''으로 사용되었다.[3] 피에르 아담은 ''오푸스 레티쿨라툼''의 마지막 사용처가 티볼리에 있는 하드리아누스 별장의 플레그라 탕과 단지라고 추정한다.[5]

''오푸스 레티쿨라툼''의 쇠퇴는 이 기술의 약점과 로마가 이미지를 유지하면서 건설 과정을 더욱 간소화하려는 압력이 증가하면서 발생했다. 레티쿨라툼 공법은 자체적으로 불가능했기 때문에, 보통 벽돌이나 돌로 만들어진 모서리에 코인을 사용해야 했다.[5] 이 기술과 응회암 관련 구조물은 또한 대부분의 돌이 외부 환경에 노출되어 습기와 결로를 흡수하기 쉬워 침식의 피해를 입었다.[10] 이는 응회암이 중간 정도의 경화만을 거쳤고 다른 건축 자재에 비해 하중 지지 능력이 낮다는 점과 결합되었다.[3]

이러한 문제들로 인해 효율성과 조립의 용이성을 중시하는 로마의 우선순위에 부합했기 때문에 더욱 효과적인 것으로 여겨진 벽돌을 사용한 외장재인 ''오푸스 테스타케움''이 등장했다.[3] 벽돌 공법은 벽돌의 다양한 색상으로 인해 ''오푸스 레티쿨라툼''과 동일한 맞춤화를 제공했다.[5] 이 기술은 ''오푸스 카에멘티키움''과 잘 어울렸고, ''오푸스 레티쿨라툼''과 달리 모서리에 코인을 사용할 필요가 없었다.

3. 1. 등장

기원전 2세기 초, ''오푸스 카에멘티키움(opus caementicium, 로마 콘크리트)''은 로마 건축의 주요 혁신이었으며, 로마 건축의 초석이 되었다.[5] 콘크리트는 고체 및 액체 상태를 모두 가질 수 있는 높은 가소성을 지녔으며, 이는 이전 석조 건축 역사에서는 볼 수 없었던 특징이다.[7] 콘크리트는 빨리 건조되어 건설 속도를 높였다.[1] 이러한 장점 덕분에 기원전 1세기에는 ''오푸스 카에멘티키움''을 로마 행정관들이 도시 개발에 활용하여 비용 절감과 효율성을 높였다.[1]''오푸스 인케르툼(opus incertum)''은 ''오푸스 레티쿨라툼(opus reticulatum, 망상 벽돌)''의 전신으로, 콘크리트 작업에 매끄러운 마감을 적용하기 위해 사용된 불규칙한 모양의 응회암 외장재였다.[3] 이 기법은 주로 사회 전쟁과 내전 이후 증가하는 건축 수요를 충족하기 위해 기원전 1세기 말에 사라졌다.[5][6] 이러한 압력은 ''오푸스 레티쿨라툼''과 유사하지만 모양이 더 불규칙한 건축 기법인 ''오푸스 콰지-레티쿨라툼(opus quasi-reticulatum)''과 같은 더욱 균일한 외장재의 개발로 이어졌다. 오푸스 인케르툼은 더 균일한 모양의 응회암을 사용한 망상 벽돌 공법인 오푸스 레티쿨라툼의 등장과 함께 쇠퇴했다.[3]

3. 2. 전성기

''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)은 도시화 증가에 따른 수요에 부응하여 만들어졌으며, 피라미드 형태는 조립이 쉽고, ''오푸스 인케르툼(opus incertum)''에 비해 무보수 노동자가 작업을 완료하는 데 훈련이 거의 필요하지 않았다.[1] 기원전 100년부터 더 인기 있는 마감재가 되었으며, 비트루비우스 시대부터 서기 2세기 초 제국 초기까지 그 지위를 유지했다.[3][4] 아우구스투스 시대의 장인들은 ''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)을 사용하여 기술을 연마하고, 마감재의 미적 외관을 향상시키기 위해 다색 채색을 작품에 통합했다.[1][5] ''오푸스 레티쿨라툼''(opus reticulatum)은 학자들이 진정한 망상 패턴의 최초 사용례로 언급한 폼페이 극장의 건설로 완성되었다.[3][5] 또한 이 기술을 다른 마감재와 결합하여 망상 패턴과 함께 ''오푸스 미스툼(opus mixtum)''을 만들어 ''오푸스 테스타세움(opus testaceum)''이 등장할 때까지 공존했다.[5]3. 3. 쇠퇴

레티쿨라툼 공법의 인기는 특히 건축적 변화를 가져온 64년 대화재 이후 초기 제정 시대에 점차 쇠퇴했다.[3] 2세기 하드리아누스 황제와 안토니누스 왕조 시대에 잠깐 부활했지만, 완전히 사라졌다.[1] 하드리아누스 황제 시대에는 ''오푸스 레티쿨라툼''이 벽돌과 함께 ''오푸스 믹스텀''으로 사용되었다.[3] 피에르 아담은 ''오푸스 레티쿨라툼''의 마지막 사용처가 티볼리에 있는 하드리아누스 별장의 플레그라 탕과 단지라고 추정한다.[5]''오푸스 레티쿨라툼''의 쇠퇴는 이 기술의 약점과 로마가 이미지를 유지하면서 건설 과정을 더욱 간소화하려는 압력이 증가하면서 발생했다. 레티쿨라툼 공법은 자체적으로 불가능했기 때문에, 보통 벽돌이나 돌로 만들어진 모서리에 코인을 사용해야 했다.[5] 이 기술과 응회암 관련 구조물은 또한 대부분의 돌이 외부 환경에 노출되어 습기와 결로를 흡수하기 쉬워 침식의 피해를 입었다.[10] 이는 응회암이 중간 정도의 경화만을 거쳤고 다른 건축 자재에 비해 하중 지지 능력이 낮다는 점과 결합되었다.[3]

이러한 문제들로 인해 효율성과 조립의 용이성을 중시하는 로마의 우선순위에 부합했기 때문에 더욱 효과적인 것으로 여겨진 벽돌을 사용한 외장재인 ''오푸스 테스타케움''이 등장했다.[3] 벽돌 공법은 벽돌의 다양한 색상으로 인해 ''오푸스 레티쿨라툼''과 동일한 맞춤화를 제공했다.[5] 이 기술은 ''오푸스 카에멘티키움''과 잘 어울렸고, ''오푸스 레티쿨라툼''과 달리 모서리에 코인을 사용할 필요가 없었다.

4. 중요성

4. 1. 고대

''오푸스 레티쿨라툼''(Opus reticulatum)은 기원전 3세기부터 로마의 사회 경제적 발전으로 인한 건설 과정의 효율성을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.[5] 이탈리아와는 다른 지형으로 인해, 로마는 영토의 환경적, 건축적 제약을 고려해야 했다.[6]''오푸스 레티쿨라툼''이 중부 및 남부 이탈리아 외 다른 지역에서도 사용되었다는 사실은 로마 건축과 기술의 수용을 통한 문화 교류를 보여준다. 피에르-아담(Pierre-Adam)에 따르면, ''오푸스 레티쿨라툼''은 "권력 과시를 통한 화해"의 수단으로 사용되는 등 다양한 이유로 활용되었다.[5] 로마는 건축을 자국의 정체성을 과시하는 수단으로 사용했으며, 이는 헤롯(Herod)과 같은 외국 인물에게도 적용되었다. 헤롯은 로마 문화와 정치에 대한 감사의 표시로 ''오푸스 레티쿨라툼''을 포함한 많은 로마 건축 방식을 수입했다.[1] 이 클라이언트 왕은 아그리파(Agrippa)와 관계를 맺었으며, 이는 상호 문화적 유대와 물질 문화의 공유를 보여주는 것이었다.[1] ''오푸스 레티쿨라툼''은 건축을 통해 로마와 동맹국 간의 더 큰 정치적, 문화적 관계를 일반 대중에게 전달하는 역할을 했다.

비트루비우스의 ''De Architectura''(De Architectura)는 로마 건축가의 입장에서 표면 마감과 그 수용에 대한 의견을 제시함으로써 ''오푸스 레티쿨라툼''의 중요성을 보여준다. 그는 ''오푸스 인케르툼''(opus incertum)이 ''오푸스 레티쿨라툼''과 공존하면서 ''오푸스 레티쿨라툼''의 인기를 언급했다.[4] 표면 마감 기법의 사용 연대기는 유동적이어서, 유행이 지난 후에도 오랫동안 사용되었다.[5] 비트루비우스는 또한 오푸스 레티쿨라툼이 이음매에서 더 쉽게 갈라진다고 비판했지만, 프랭크 시어(Frank Sear)와 같은 학자들은 그의 이러한 언급을 보수적인 성향으로 치부하는 경향이 있다.[3][4] 비트루비우스는 특히 트라베이트 구조가 후기 로마 공화국 시대에 발전했음에도 불구하고 이를 언급하지 않는 등 건축적 발전을 인정하는 데 주저하는 경향을 보인다.[7]

4. 2. 현대

오푸스 레티쿨라툼 기법은 건축 구조물의 건설 날짜에 대한 명확한 출처가 없는 경우에도 날짜를 추정할 수 있는 능력을 제공한다.[3] 이는 이러한 직면 기법이 어느 정도 연대순으로 개발되었기 때문이다.[1] 격자식 공법은 특히 에드먼드 토마스의 안구일라라 사바치아의 '빌라 클라우디아'의 연대에 대한 논의와 같은 학술적 논쟁의 기초로 사용될 수 있다.[8] 이러한 논쟁에서 ''오푸스 레티쿨라툼''의 사용은 이 기법과 공존했던 다른 건축적 특징들을 맥락화할 수도 있다.[8]5. 갤러리

참조

[1]

서적

Roman Architecture and Urbanism: From the Origins to Late Antiquity

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

[2]

문서

[3]

서적

Roman Architecture

https://www.worldcat[...]

Routledge

[4]

문서

[5]

서적

Roman Building : Materials and Techniques

https://www.routledg[...]

Routledge

[6]

서적

A Companion to Roman architecture.

https://www.worldcat[...]

Wiley Blackwell

[7]

서적

Materialising Roman Histories

https://www.jstor.or[...]

Oxbow Books

[8]

간행물

Water and the Display of Power in Augustan Rome: The So-Called 'Villa Claudia' at Anguillara Sabazia

https://link.springe[...]

2012

[9]

문서

[10]

간행물

Roman Stone Masonry: Volcanic Foundations of the Ancient City

https://www.jstor.or[...]

2006

[11]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com