로마 건축

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

로마 건축은 고대 로마 시대에 발전한 건축 양식으로, 에트루리아 건축과 고대 그리스 건축의 영향을 받아 발전했다. 로마 콘크리트의 개발은 아치, 돔과 같은 건축 형태를 가능하게 했으며, 콜로세움, 판테온, 로마 수도교, 개선문 등 다양한 건축물을 통해 로마 건축의 특징을 보여준다. 로마 건축은 실용성과 웅장함을 추구했으며, 공공 건축물뿐만 아니라 주거 건축, 도로, 수로 등 다양한 분야에 영향을 미쳤다. 로마 건축은 이후 서양 건축, 비잔틴 건축, 이슬람 건축 등 다양한 건축 양식에 영향을 미쳤으며, 오늘날에도 그 흔적을 찾아볼 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이탈리아의 건축 - 빌라

빌라는 고대 로마 시대 상류층의 시골 저택에서 유래하여 로마 제국 시대 부와 권력의 상징이었으며, 시대에 따라 의미와 형태가 변화하여 현대에는 단독주택, 고급 숙박 시설, 소규모 공동주택 등 다양한 의미로 사용된다. - 이탈리아의 건축 - 로마 콘크리트

로마 콘크리트는 고대 로마 시대에 사용된 건축 재료로, 골재와 수경성 모르타르를 사용하며, 푸졸라나를 활용하여 내구성을 높였고, 판테온 등 다양한 건축물에 사용되었으며, 최근에는 자가 치유 능력과 친환경적인 특성이 연구되고 있다. - 고대 로마의 문화 - 빵과 서커스

빵과 서커스는 로마 제국 정치인들이 시민의 불만을 무마하고 권력을 유지하기 위해 정치적 권리 대신 식량과 오락을 제공하여 정치적 무관심을 유도한 정책을 풍자하는 표현으로, 현대 사회에서도 대중의 관심을 돌리려는 정책을 비판할 때 사용된다. - 고대 로마의 문화 - 로마식 경례

로마식 경례는 오른팔을 뻗어 올리는 동작으로, 고대 로마 기원설과는 달리 실제 고대 로마 문헌이나 미술에서는 기원을 찾기 어려우나, 예술 작품과 대중 매체를 거쳐 파시즘 운동의 상징으로 사용되었고, 제2차 세계 대전 이후 일부 국가에서 사용이 금지되거나 제한되기도 했다. - 건축물에 관한 - 마추 픽추

페루 안데스 산맥에 위치한 마추픽추는 15세기 잉카 제국 시대에 건설되어 80년간 사용된 후 버려진 유적으로, 1911년 하이럼 빙엄 3세에 의해 세상에 알려진 후 "잉카의 잃어버린 도시"라 불리며 세계적인 관광 명소이자 유네스코 세계유산으로 지정되었다. - 건축물에 관한 - 미세먼지

미세먼지는 대기 중 떠다니는 작은 입자로, 발생 원인이 다양하고 크기가 작을수록 인체에 더 해로우며, 호흡기 질환 등을 유발하고 세계보건기구에서 1군 발암물질로 지정할 만큼 건강에 악영향을 미친다.

2. 역사

로마 건축은 기원전 6세기경부터 4세기까지 형성된 고대 로마의 건축 양식이다.[39] 초기에는 에트루리아 건축의 영향을 받았으며, 이후 고대 그리스 건축의 기둥과 들보 구조, 고전적 질서를 받아들였다. 로마인들은 그리스의 도리아, 이오니아, 코린트 양식 외에도 이오니아식 주두와 코린트식 주두를 합친 콤포지트(composite) 양식과, 주초(柱礎)가 있고 기둥에 홈을 새기지 않은 도리아 양식의 변형인 토스카나 양식을 새로 만들어 사용했다.

로마 건축의 가장 중요한 혁신은 아치 구조의 적극적인 활용과 로마 콘크리트의 개발이다. 기원전 3세기 또는 2세기에 개발된 콘크리트는 벽돌이나 돌을 대체하거나 보완하는 훌륭한 건축 재료로 사용되어, 이전에는 불가능했던 거대한 규모의 돔이나 볼트(둥근 천장) 구조를 가능하게 했다. 이를 통해 로마 건축은 외관의 조형미를 중시했던 그리스 건축과 달리, 넓고 실용적인 내부 공간을 창조하는 데 중점을 두었다.

로마 시대에는 신전뿐만 아니라 바실리카, 원형 경기장, 극장, 공중 목욕탕, 수도교, 개선문, 황제의 빌라, 기념 기둥 등 공공의 필요와 제국의 권위를 드러내는 다양한 종류의 기념비적인 건축물들이 세워졌다. 이러한 건축 활동은 공화정 시기부터 이루어졌으나, 특히 제정 시대에 이르러 황제들의 주도로 더욱 활발해졌으며, 건축은 로마 국가와 황제의 권력을 과시하는 중요한 수단이 되었다. 하드리아누스 황제 통치 시기는 로마 건축의 정점으로 평가받는다.

로마 건축은 제국 전역으로 확산되면서 지역적 차이를 보이기도 했다. 헬레니즘 문화의 영향이 강했던 동방 속주에서는 전통적인 건축 양식이 오랫동안 유지된 반면[39], 갈리아나 히스파니아 등 서방 및 북방 속주에서는 수도의 건축 양식을 비교적 빠르게 받아들여 독자적으로 발전시키는 경향이 있었다.[40]

3세기 이후 로마 제국이 정치적, 경제적 위기를 겪으면서 수도 로마에서의 대규모 건축 활동은 점차 쇠퇴하였다. 그러나 콘스탄티누스 1세의 기독교 공인 이후 로마 건축 기술과 양식은 초기 교회 건축 발전에 중요한 토대를 제공했다. 395년 로마 제국이 동서로 분열된 후, 서로마 제국의 건축은 점차 쇠퇴하였으나[43], 동로마 제국에서는 로마 건축의 전통이 비잔틴 건축으로 계승되어 천년 이상 지속되었다.

2. 1. 왕정 시대와 공화정 시대

기원전 6세기경 시작된 로마 건축은 초기에는 에트루리아 건축의 영향을 받아 수력 시스템 사용법이나 아치 건설 기술 등을 받아들였다.[39] 발굴된 유적에 따르면 기원전 2세기 이전까지 로마 신전 건축에서는 그리스 건축의 요소를 찾기 어려웠다. 그러나 점차 고대 그리스 건축과 고전적 주문이 로마 건축 양식의 근간을 이루게 되었다.[41] 이러한 그리스의 영향은 초기에는 이탈리아 남부의 그리스 식민지였던 마그나 그라에키아와 그리스 문화의 영향을 받은 에트루리아인들을 통해 간접적으로 전해졌으며, 로마 공화정이 그리스 세계를 정복한 기원전 2세기 이후부터는 그리스 본토의 고전기 및 헬레니즘 양식을 직접적으로 받아들이게 되었다. 이 시기 이후 로마는 단순히 그리스 건축을 모방하는 데 그치지 않고 자신들의 필요에 맞게 변형하고 발전시켰다. 예를 들어, 로마 빌라에 식당 공간으로 트리클리니움을 도입하여 사용하는 것은 그리스의 영향을 보여주는 사례이며, 특히 초기 제국 시대의 대규모 건설 사업에서는 많은 그리스 기술자들이 고용되기도 했다.지중해를 제패하고 지중해 세계의 지배자가 된 고대 로마는 속주에서 유입되는 풍부한 자본과 유력자들의 기증에 힘입어 활발한 건축 활동을 전개했다. 공화정 시대의 로마 건축은 에트루리아의 건축 유산을 계승하고 그리스 건축의 영향을 받으면서도, 로마 사회의 필요에 맞는 시설들을 구축해 나갔다.[41] 이 과정에서 독자적인 건축 기술인 오푸스 카이멘티키움(로마 콘크리트)을 개발했다. 그러나 수도 로마에서는 그리스 예술의 영향으로 보수적인 경향이 강했기 때문에, 로마 콘크리트 기술은 공화정 시대에는 주로 지방 도시의 눈에 띄지 않는 건물이나 시설에 제한적으로 사용되었다.

로마의 지배력이 확장되면서 새로 편입되거나 건설된 도시에는 로마 시민권과 함께 로마식 사회 제도, 종교, 문화가 도입되어 로마의 속주들은 점차 로마화되었다.[40] 하지만 건축 양식은 지역별로 차이를 보였다. 헬레니즘 문화의 영향이 강했던 동방 속주들은 전통적인 건축 요소를 오랫동안 유지하며 로마 건축의 영향을 비교적 늦게 받아들였다.[39] 반면, 갈리아나 히스파니아 같은 북방 및 서방 속주들은 수도 로마의 건축 양식을 비교적 빠르게 받아들이고 이를 바탕으로 자유롭게 발전시켜 나가는 경향이 있었다.

2. 2. 제정 초기

로마인들은 로마 콘크리트의 개발과 같은 기술적 발전에도 불구하고, 공식적인 공공 건물에서는 고전적 질서를 유지하려는 경향이 있었다. 이는 기둥이 장식적인 요소로만 사용될 때도 마찬가지였다. 그러나 그들은 그리스의 미학적 기준에 완전히 얽매이지 않고 상당한 자유를 가지고 고전적 질서를 변형하여 사용했다.기원전 27년 제정이 시작되면서 건축은 황제의 취향을 직접 반영하게 되었고, 공화정 시대에 개발된 로마 콘크리트(오푸스 카에멘티키움) 기술이 적극적으로 활용되면서 디자인 면에서 혁신이 일어났다. 이로 인해 이전에는 거의 사용되지 않았던 아치, 둥근 천장(볼트), 돔과 같은 건축 형태가 광범위하게 사용되기 시작했는데, 이를 "콘크리트 혁명"이라고도 부른다.[4] 로마 콘크리트는 돌과 벽돌이라는 전통적인 재료의 제약에서 벗어나 건축 형태를 자유롭게 만들 수 있게 해주었다. 거대한 기둥들이 넓은 아치와 돔을 지지하는 대담한 건물들이 등장했으며, 콘크리트의 유연성은 하중을 지탱하지 않는 순전히 장식적인 기둥 열인 콜로네이드 스크린의 사용을 촉진하기도 했다. 소규모 건축에서는 콘크리트의 강도 덕분에 평면도가 단순한 직사각형 공간에서 벗어나 더욱 자유로운 형태로 발전할 수 있었다.

이러한 기술 혁신과 제국의 부, 도시의 높은 인구 밀도는 로마인들이 새로운 건축적 해결책을 찾도록 만들었다. 아치와 횡랑의 사용, 뛰어난 건축 자재 지식을 바탕으로 로마인들은 공공 인프라 건설에서 전례 없는 성공을 거두었다. 대표적인 예로는 로마의 수도교(세고비아 수도교, 퐁 뒤 가르 등), 디오클레티아누스 목욕탕과 카라칼라 목욕탕과 같은 대규모 공중 목욕탕, 바실리카, 그리고 콜로세움 등이 있다. 이러한 건축물들은 제국 내 주요 도시들에서 더 작은 규모로 복제되었으며, 스페인 루고의 도시 성벽처럼 거의 완전한 상태로 남아있는 경우도 있다.[1] 제국의 행정 구조와 부는 수도에서 멀리 떨어진 곳에서도 대규모 프로젝트를 가능하게 했으며, 숙련된 노예와 비숙련 노예 노동력의 활용도 중요한 요인이었다.

특히 제정 시대 건축은 종종 정치적 기능을 수행했다. 거대한 건축물들은 로마 국가의 권력과 이를 건설한 특정 황제의 권위를 과시하는 수단이었다. 로마 건축은 하드리아누스 황제 통치 시기에 정점에 달했다고 평가받는다. 그의 업적 중에는 오늘날 우리가 보는 모습의 판테온 재건과 영국 북부에 건설된 하드리아누스 장벽 등이 있다.

로마 건축은 에트루리아 건축으로부터 수력 시스템(hydraulics) 사용법과 아치 건설 기술 등을 물려받았지만, 권위 있는 건축 양식은 고대 그리스 건축과 고전적 오더의 영향을 강하게 받았다. 이러한 그리스의 영향은 마그나 그라이키아의 그리스 식민 도시들과 에트루리아를 통해 간접적으로 전해졌고, 그리스 정복(Roman conquest of Greece) 이후에는 그리스 본토의 고전 및 헬레니즘 양식이 직접적으로 유입되었다. 이는 로마 빌라에 식당으로 트리클리니움을 도입한 것 등 여러 측면에서 나타난다. 특히 초기 제국의 대규모 건설 사업 시기에는 많은 그리스 건축가들이 로마에서 활동했다. 그리스 건축의 권위는 여전히 높았지만, 로마 콘크리트 기술의 발전과 함께 그 중요성은 상대적으로 감소하여 1세기 후반 이후 로마 시에서는 순수한 그리스식 디자인의 건축물 건설은 줄어들었다. 로마인들은 에트루리아인들로부터 배운 아치를 자신들의 건축에 적극적으로 적용했으며[6], 특히 기둥 꼭대기에서 바로 아치가 시작되는 방식은 서기 1세기에 로마에서 발전하여 이후 중세 서양, 비잔틴 건축, 이슬람 건축에 큰 영향을 미쳤다.

2. 3. 5현제 시대

기원전 27년 제정이 시작되면서 건축은 황제의 취향을 직접적으로 반영하게 되었다. 특히 5현제 시대는 로마 제국의 최성기로 평가받으며, 이 시기 수도 로마에서는 로마 콘크리트 기술이 적극적으로 활용되어 독창적이고 장대한 건축물들이 많이 탄생했다. 황제들이 직접 주도하는 수도나 그 근교의 건축 활동은 당시 로마 건축 전체를 이끌어가는 중요한 역할을 했다. 대표적인 예로 5현제 중 한 명인 하드리아누스 황제가 티볼리에 건설한 하드리아누스의 빌라는 그리스 건축의 전통적인 요소와 로마 콘크리트를 활용한 조형미가 어우러진 걸작으로 꼽힌다.그러나 이러한 활발한 건축 활동은 2세기 중반을 넘어서면서 점차 변화를 맞이하게 된다. 수도 로마가 공공 건축물로 가득 차 포화 상태에 이르면서 새로운 건축 활동은 점차 줄어들기 시작했다. 이는 이후 3세기의 위기를 거치며 더욱 심화되어 수도에서의 건축 활동은 한동안 침체기를 겪게 된다.

2. 4. 제국 후기

2세기 중반 이후 수도 로마는 공공 건축으로 포화 상태가 되면서 건축 활동이 점차 침체되기 시작했다. 이어지는 3세기의 위기 시대에는 수도의 건축 활동이 거의 중단되었다. 제국의 방위 시스템이 약화되면서 북방과 동방 속주에서는 내전과 이민족의 침입이 빈번해졌고, 이 지역들의 건축 활동 역시 크게 위축되었다. 다만 이 시기에도 무역으로 경제적 번영을 누리던 북아프리카 연안 도시들에서는 로마 건축의 명맥이 유지되었다.

3세기 말에 이르러 수도에서의 건축 활동이 일부 재개되었지만, 로마 제국을 둘러싼 환경은 크게 변화한 상태였다. 로마 시는 여전히 제국의 상징적인 수도였으나 실질적인 중심지로서의 기능은 약화되었고, 테트라르키아 체제 하에서 새롭게 부상한 도시들[42]이 그 역할을 나누어 맡게 되었다. 또한 제국 전역에서 전통적인 로마 신앙 대신 동방에서 유래한 다양한 종교들이 확산되면서 관련 시설들이 건설되기 시작했다. 특히 콘스탄티누스 1세가 기독교를 공인한 이후, 로마 건축 양식은 교회 건축의 발전에 중요한 토대를 제공하게 되었다.

395년, 테오도시우스 1세 황제가 사망하면서 로마 제국은 동서로 영구히 분열되었다. 서로마 제국은 계속되는 정세 불안, 이민족의 침입, 전쟁 속에서 쇠퇴하다가 476년에 결국 멸망하였고, 그 건축 문화 역시 점차 소멸의 길을 걸었다.[43] 반면, 상대적으로 안정적인 경제력과 기술력을 유지했던 동로마 제국에서는 로마 건축의 전통이 계승되어 비잔틴 건축으로 발전해 나갔다.

3. 주요 건축물

로마 건축은 고대 로마의 뛰어난 기술력과 사회적 요구를 반영하며, 로마 제국의 힘과 문화를 상징적으로 보여준다. 로마인들은 그리스 건축의 기둥과 들보 구조, 그리고 에트루리아의 아치 형식을 받아들여 독창적인 건축 양식을 발전시켰다. 특히 기원전 3세기 또는 2세기에 개발된 로마 콘크리트(opus caementicium)는 건축 기술에 혁신을 가져왔다. 이 새로운 재료는 돌과 벽돌의 한계를 극복하고 거대한 돔과 볼트 구조를 가능하게 하여, 이전 시대에는 상상하기 어려웠던 넓은 내부 공간을 가진 기념비적인 건축물들을 세울 수 있게 했다.[5] 로마 건축은 외관의 아름다움을 중시했던 그리스 건축과 달리, 내부 공간의 실용성과 기능성을 강조하는 특징을 보인다.

로마 시대에는 제국 전역에 걸쳐 다양한 종류의 건축물들이 세워졌다. 도시 생활의 중심지 역할을 한 포룸, 공공 업무와 상업 활동이 이루어진 바실리카, 신들을 모시는 신전과 같은 공공 건축물이 도시의 중요 시설로 자리 잡았다. 대중 오락을 위해서는 검투사 경기가 열린 원형극장, 연극 공연을 위한 극장, 전차 경주가 열린 서커스 등이 건설되었다. 또한, 공중 목욕탕은 위생과 사교의 중심지였으며, 수도교는 도시와 주민들에게 필수적인 물을 공급하는 중요한 기반 시설이었다. 황제의 업적이나 군사적 승리를 기념하기 위해 개선문이나 기념 기둥이 세워지기도 했다.

주거 건축으로는 일반 시민들이 거주했던 다층 아파트 건물인 인술라와 부유층의 도시 주택인 도무스, 그리고 시외의 호화로운 저택인 빌라 등이 있었다. 이 외에도 상품 보관을 위한 호레움(창고), 항해를 위한 등대, 제국을 연결하는 도로와 다리, 수자원 관리를 위한 댐과 저수조, 그리고 도시와 국경 방어를 위한 방어벽 등 실용적인 목적의 다양한 건축물들이 로마의 뛰어난 공학 기술을 바탕으로 건설되었다.

이러한 건축물들은 로마 제국의 행정력, 경제력, 그리고 발달된 건축 기술을 보여주는 증거이며, 로마 문명의 위대함을 상징하는 중요한 유산으로 오늘날까지 남아 있다. 로마 건축은 이후 비잔틴 건축, 로마네스크 건축, 르네상스 건축 등 서양 건축사 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳤다.

3. 1. 공공 건축물

로마의 공공 건축물은 뛰어난 건축 기술과 사회적 요구를 반영하며, 제국의 힘과 문화를 보여주는 중요한 상징물이었다. 로마인들은 그리스 건축의 고전적 양식과 에트루리아의 아치 구조를 결합하고, 로마 콘크리트와 같은 혁신적인 재료와 기술을 활용하여 이전 시대에는 상상하기 어려웠던 거대한 규모의 건축물들을 세웠다. 그리스 건축이 주로 외관의 아름다움을 추구했던 것과 달리, 로마 건축은 실용성과 내부 공간의 활용에 중점을 두었다. 이러한 특징은 신전, 바실리카, 목욕장, 극장, 원형극장, 수도교 등 다양한 공공 건축물에서 잘 나타난다. 특히 제국 시대에는 건축이 황제의 권력과 로마 국가의 위용을 과시하는 정치적 도구로 활용되기도 했다.[4] 기원전 3세기 또는 2세기에 로마 콘크리트가 개발되면서 건축 기술은 크게 발전했다. 콘크리트는 돌과 벽돌을 보완하거나 대체하는 훌륭한 재료였으며, 이를 통해 거대한 기둥 없이도 넓은 아치와 돔을 지지하는 대담한 건축이 가능해졌다. 콘크리트의 자유로움은 하중을 지지하지 않는 순전히 장식적인 기둥 열인 콜로네이드 스크린의 사용을 촉진하기도 했다.

'''포룸'''은 로마 도시의 심장부로, 정치, 경제, 사회, 종교 활동의 중심지였다. 모든 도시에는 크기가 다양한 포룸이 적어도 하나씩 있었으며, 시장 기능 외에도 시민들이 모여 토론하고 교류하는 중요한 사회적 공간이었다. 주로 도시의 주요 남북 도로(카르도)와 동서 도로(데쿠마누스)의 교차점 근처에 위치했다. 포룸에는 북쪽 끝에 주피터 신전을 비롯한 여러 신전과 바실리카, 쿠리아(원로원 의사당), 시장, 공공 도량형 표 등이 자리 잡고 있었으며, 종종 목욕탕도 근처에 있었다. 로마의 로마 포룸이 가장 잘 알려져 있으며, 이후 황제들은 아우구스투스 포룸, 트라야누스 포룸과 같은 제국 포룸을 추가로 건설하여 자신들의 업적을 기리고 도시 공간을 확장했다. 아우구스투스는 자신이 "벽돌로 된 로마를 대리석으로 남겼다"고 주장했는데,[15] 이는 기원전 63년 이후 포룸을 비롯한 공공 건축물에 대리석 사용이 증가했음을 보여준다.[16]

'''바실리카'''는 로마의 주요 공공 건물 중 하나로, 주로 상업 활동이나 법률 관련 업무를 처리하는 공간으로 사용되었다. 오늘날의 시청과 유사한 기능을 수행했으며, 관리들이 법정을 열거나 공식적인 행사를 거행하는 장소이기도 했다. 초기 바실리카에는 종교적 기능이 없었다. 일반적으로 바실리카 내부는 콜로네이드(열주)를 통해 중앙의 넓은 공간(네이브)과 양옆의 복도(아일)로 나뉘었으며, 한쪽 끝(또는 드물게 양쪽 끝)에는 관리들이 앉는 반원형의 압스가 설치되었다. 중앙 통로의 천장이 측면보다 높아 클레리스토리(고측창)를 통해 빛이 들어올 수 있도록 설계되었다. 가장 오래된 바실리카로 알려진 포르키아 바실리카는 기원전 184년 로마에서 카토 대(大) 혹은 장로가 검열관으로 재직하던 시대에 건설되었다. 폼페이의 바실리카(기원전 2세기 후반) 등 다른 초기 사례도 있다. 기독교가 공식 종교가 된 후, 바실리카 형태는 그리스 로마 시대 사원 형태에 대한 추억을 피할 수 있다는 매력으로 최초의 대규모 공공 교회에 적합한 것으로 여겨졌다.

'''신전'''은 로마 문화에서 가장 중요하고 화려한 건축물 중 하나였지만, 완전한 상태로 남아 있는 것은 극소수에 불과하다. 로마 신전의 건설과 유지는 고대 로마 종교의 중요한 부분이었으며, 어느 정도 규모가 있는 모든 도시에는 적어도 하나의 주요 신전과 더 작은 신전들이 있었다. 주요 공간인 '''셀라(cella)'''에는 신전이 헌납된 신의 신상이 안치되어 있었고, 향이나 제물을 올리는 작은 제단이 종종 있었다. 셀라 뒤에는 신전 관리인들이 장비와 제물을 보관하는 방이 하나 또는 여러 개 있었다. 로마 신전의 형태는 주로 에트루리아 양식을 기반으로 하였지만, 그리스 양식을 사용하였다. 로마 신전은 건물의 정면을 강조했는데, 이는 그리스 신전 양식을 따랐으며, 일반적으로 넓은 계단이 현관으로 이어지고, 기둥이 있으며, 프로나오스가 있고, 보통 위에 삼각형의 박공이 있었다.[23] 가장 웅장한 예에서는 조각상으로 채워졌는데, 이는 돌보다 테라코타로 만들어지는 경우가 많았고, 파편을 제외하고는 아무것도 남아 있지 않다. 그러나 모든 면을 동등하게 처리하여 어느 방향에서든 볼 수 있고 접근할 수 있었던 그리스 양식과 달리, 로마 신전의 측면과 후면은 장식이 거의 없을 수도 있었고(예: 판테온, 빅 신전) 계단으로 접근할 수 없었으며(예: 메종 카레, 빅 신전), 심지어 다른 건물에 붙어 있을 수도 있었다. 메종 카레에서처럼, 측면의 기둥은 벽에서 나오는 붙임 기둥일 수 있었다.[24] 신전이 서 있는 플랫폼은 그리스 신전보다 로마 신전에서 일반적으로 더 높이 솟아 있었으며, 그리스 신전의 전형적인 3개 대신 10개 또는 12개 이상의 계단이 있었다. 클라우디우스 신전은 20개의 계단으로 올라갔다. 이 계단들은 일반적으로 정면에만 있었고, 보통 정면 전체 너비가 아니었다.[25] 헬레니즘 경향을 따라 코린트 양식과 그 변형인 합성 양식이 살아남은 로마 신전에서 가장 흔했지만, 알칸타라의 신전과 같은 작은 신전의 경우 간단한 투스카니 양식이 사용될 수 있었다.[26] 많은 로마 신전들은 콘스탄티누스 대제 치하에서 기독교의 승리 이후 상당한 시간이 지난 후 기독교 교회로 개조되어 오늘날까지 그 형태를 유지하고 있다. 로마의 판테온, 포르투누스 신전, 헤르쿨레스 빅토르 신전, 레바논 바알벡의 바쿠스 신전 등이 유명하다.

'''원형극장'''은 개선문, 바실리카와 함께 로마인들이 개발한 주요 신축 건물 유형 중 하나였다.[14] 가장 인상적인 세속 건물 중 일부는 원형극장이며, 200개 이상이 알려져 있으며 그중 많은 수가 잘 보존되어 있다. 이곳에서는 검투사 시합, 공개 행사, 공개 회의, 투우가 열렸는데, 이 전통은 스페인과 포르투갈에서 여전히 남아 있다. 원형극장의 전형적인 형태, 기능, 이름은 반원형에 가까운 로마 극장과 구분된다. 가장 오래된 로마 원형극장은 기원전 1세기 중반부터 시작되었지만, 대부분은 아우구스투스 시대(기원전 27년~서기 14년) 이후 제정 시대에 건설되었다. 제정 시대의 원형극장은 로마 제국 전역에 건설되었으며, 가장 큰 것은 4만~6만 명의 관중을 수용할 수 있었고, 가장 정교한 것은 여러 층으로 된 아케이드 정면을 특징으로 하며 대리석, 스투코 및 조각상으로 정교하게 장식되었다. 로마의 콜로세움이 가장 유명하며, 프랑스 아를의 원형극장, 님의 니메스 원형극장, 튀니지 엘젬의 엘젬 원형극장 등도 잘 보존된 예이다. 건축학적으로 볼 때, 이들은 간격을 두고 뚫린 큰 콘크리트 벽을 장식하기 위해 고전적 양식을 사용한 전형적인 로마 건축의 예이다. 5세기에 검투사 경기가, 6세기에 짐승 사냥이 끝난 후 대부분의 원형극장은 낡아 붕괴되었고, 건축 자재는 채굴되거나 재활용되었다. 일부는 파괴되었고, 다른 일부는 요새로 개조되었다.

'''극장'''은 스페인에서부터 중동까지 로마 제국 전역에 건설되었다. 이 건물들은 반원형이었고, 건설된 지역에 따라 약간의 차이가 있었지만 특정한 건축 구조를 가지고 있었다. '''무대 후면벽'''(scaenae frons)는 기둥으로 받쳐진 무대 바닥의 높은 뒷벽이었다. '''프로스케니움'''(proscaenium)은 무대의 앞쪽 가장자리를 지지하는 벽으로, 측면에는 화려하게 장식된 벽감이 있었다. 로마 극장에는 '''포디움'''도 있었는데, 때로는 무대 후면벽의 기둥을 지지하기도 했다. 극장 자체는 무대(오케스트라)와 좌석 구역(카베아)으로 나뉘었다. 관객을 위한 '''입구'''(vomitoria) 또는 출입구가 마련되었다. 스페인의 메리다 극장, 요르단의 암만 로마 극장, 프랑스 오랑주의 로마 극장 등이 유명하다.

'''서커스'''는 고대 로마 제국에서 공공 행사에 사용되었던 대규모 야외 경기장이었다. 서커스는 고대 그리스의 경기장과 유사했지만, 다양한 목적으로 사용되었고 디자인과 건설 방식에서 차이가 있었다. 주로 전차 경주, 경마의 장소였으며, 제국의 중요한 사건을 기념하는 공연도 그곳에서 열렸다. 해전 재현을 포함하는 행사의 경우 서커스는 물로 채워졌다. 로마 서커스의 공연 공간은 이름과 달리 일반적으로 두 개의 선형 구간으로 이루어진 장방형이었는데, 이는 경주로의 약 3분의 2 길이에 걸쳐 중앙 분리대('''스피나''')가 있었고, 한쪽 끝은 반원형 구간과 연결되었으며 다른 쪽 끝은 ''출발선(카르케레스)''(carceres)으로 알려진 독특한 출발선으로 막힌 경주로의 나뉘지 않은 구간으로 이어져 경주를 위한 회로를 만들었다. 로마의 막시무스 서커스가 가장 크고 유명했다.

'''목욕장'''은 모든 로마 도시에 적어도 하나씩 있었던 공중 목욕, 운동, 사교를 위한 인기 시설이었다. 운동에는 레슬링과 역도뿐만 아니라 수영도 포함될 수 있었다. 목욕은 로마인의 하루에서 중요한 부분을 차지했으며, 정부의 보조금으로 매우 저렴한 비용으로 몇 시간씩 보낼 수 있었다. 부유한 로마인들은 종종 노예를 데리고 다니며 시중을 들게 했다. 로마 목욕탕은 사적인 빌라, 주택 및 요새에도 설치되었다. 일반적으로 인근 강이나 개울, 또는 수도교에서 물을 공급받았다. ''테르메''의 설계는 비트루비우스의 ''건축론''에서 논의된다. 로마의 카라칼라 목욕탕과 디오클레티아누스 목욕탕은 그 규모와 화려함으로 유명하며, 영국 바스의 로마 목욕탕 유적은 당시 목욕 문화의 모습을 잘 보여준다.

'''수도교'''는 로마의 뛰어난 공학 기술을 보여주는 대표적인 인프라 시설이다. 도시와 주민들에게 깨끗한 물을 안정적으로 공급하기 위해 건설되었으며, 먼 수원지에서부터 도시까지 물을 운반했다. 로마인들은 아치 구조를 연속적으로 사용하여 계곡이나 평지를 가로지르는 거대한 수도교를 건설했으며, 로마 콘크리트는 이러한 대규모 공사를 가능하게 했다. 스페인의 세고비아 수도교와 프랑스의 폰 뒤 가르는 오늘날까지도 그 웅장한 모습을 간직하고 있는 유명한 로마 수도교이다. 로마 시 자체에도 11개의 주요 로마 수도교가 건설되어 도시의 풍부한 물 수요를 충족시켰다.

'''호레움'''(horreum)은 고대 로마 시대에 사용되었던 공공 창고의 한 유형이다. 라틴어 용어는 종종 곡물 저장고를 가리키는 데 사용되지만, 로마의 호레아는 다른 많은 종류의 소모품을 저장하는 데 사용되었다. 로마의 거대한 갈바에의 호레아(Horrea Galbae)는 곡물뿐만 아니라 올리브 오일, 포도주, 식품, 의류, 심지어 대리석까지도 저장하는 데 사용되었다. 제국 시대 말까지 로마 시에는 그 수요를 충족시키기 위해 거의 300개의 호레아가 있었다. 가장 큰 호레아는 현대 기준으로도 엄청났다. 갈바에의 호레아(Horrea Galbae)는 지상층에만 140개의 방이 있었고, 약 21000m2의 면적을 차지했다. 최초의 호레아는 기원전 2세기 말 로마에 건설되었고, 최초로 알려진 공공 호레아는 가이우스 그락쿠스가 기원전 123년에 건설한 것이다. 일부 공공 호레아는 귀중품을 보관할 수 있는 은행과 같은 기능을 했지만, 가장 중요한 호레아는 국가가 곡물과 올리브 오일과 같은 식량을 저장하고 배포하는 곳이었다.

이 외에도 로마인들은 개선문, 기념탑, 다리, 댐, 항구 등 다양한 종류의 공공 건축물을 건설하여 제국의 인프라를 구축하고 그 위용을 과시했다. 이러한 건축물들은 로마의 뛰어난 공학 기술, 효율적인 행정 시스템, 그리고 풍부한 노동력을 바탕으로 제국 전역에 세워졌으며, 오늘날까지도 로마 문명의 중요한 유산으로 남아 있다.

3. 2. 주거 건축

인술라(insulae)는 다양한 주거 수요를 충족시키기 위해 지어진 다층 아파트 건물이었다. 화재 발생 시 탈출이 어렵고 상수도 시설이 없었기 때문에 가장 저렴한 방은 위층에 위치했다. 창문은 대부분 작았고 거리 쪽을 향했으며 철제 보안 막대가 설치되어 있었다. 인술라는 종종 과밀하고 조리 시설이 부족하여 위험하고 비위생적이었으며 화재에도 취약했다. 트라야누스 황제 시대의 것으로 추정되는 인술라의 예시는 로마의 항구 도시였던 오스티아에서 발견되었으며, 주로 로마와 일부 다른 지역에서 찾아볼 수 있다. 다른 지역에서는 기록상 특이한 형태로 언급되지만, 리비우스와 비트루비우스는 로마에서의 인술라 존재를 언급한다.[21] 인술라의 외벽은 오푸스 레티쿨라툼 방식으로, 내부는 오푸스 인케르툼 방식으로 지어졌으며, 벽에는 회반죽을 바르고 때로는 페인트칠을 하기도 했다.

작고 어두운 방을 밝게 하기 위해, 경제적 여유가 있는 세입자들은 벽에 다채로운 벽화를 그렸다. 야생 동물과 이국적인 식물이 그려진 정글 장면의 벽화가 발견되기도 했다. 또한 방이 덜 답답해 보이도록 하기 위해 가짜 창문(트롱프뢰유)을 그리기도 했다.

인술라라는 단어는 로마 문화 역사가들 사이에서 논쟁의 대상이 되어 왔으며, 여러 의미로 사용되었다. 인술라는 아파트 건물이나 아파트 자체를 의미하기도 했고, 때로는 거주 가능한 방 하나를 지칭하기도 하여 평민들의 거주 공간이 얼마나 작았는지를 보여준다. 원래 도시 구역(블록)을 의미했지만, 나중에는 더 작은 구역으로 나뉘면서 블록과 작은 구역 모두를 인술라라고 부르게 되었다. 인술라 내부에는 여러 세대가 거주하는 공간인 케나쿨라(cenacula), 상점이나 작업장인 타베르나(tabernae), 계단 아래의 창고, 그리고 저층 상점 등이 있었다. 평민들을 위한 또 다른 주거 형태로는 케나쿨룸(cenaculum)이라는 아파트가 있었는데, 이는 침실(cubiculum), 응접실(exedra), 중앙 공간(medianum)의 세 개 방으로 나뉘었다. 일반적인 로마 아파트는 크고 작은 구조물들이 모여 있는 형태였으며, 많은 경우 접근용 문이 없는 발코니가 있어 그 용도에 대한 의문이 제기된다. 귀족들의 주택에서 볼 수 있는 과도한 장식이나 부의 과시는 찾아보기 어려웠다. 주택의 사치스러움은 흔하지 않았는데, 이는 평범한 사람들의 삶이 주로 집 밖의 공중 목욕탕이나 다른 공동 활동을 중심으로 이루어졌기 때문이다.

반면, 고대 로마의 엘리트 계층은 정교하고 호화로운 주택을 소유했다. 도무스(domus)는 도시에 위치한 부유한 가문의 단독 주택을 의미하며, 보통 하나 또는 두 개의 방으로 구성된 폐쇄된 단위 배치를 가졌다. 서기 312년에서 315년 사이에 로마에는 1,781채의 도무스와 44,850채의 인술라가 있었다고 기록되어 당시 로마 사회의 주거 형태 차이를 엿볼 수 있다.

로마의 빌라는 상류층을 위해 지어진 전원주택을 의미하며, 도시 내 부유층 주택인 도무스와 구분된다. 로마 제국에는 다양한 종류의 빌라가 있었고, 모든 빌라가 모자이크 바닥과 프레스코화로 호화롭게 장식된 것은 아니었다. 속주에서는 로마식 장식이 어느 정도 가미된 전원주택이라면 현대 학자들에 의해 "빌라"로 분류되기도 한다. 빌라의 종류는 다음과 같이 나눌 수 있다.

- 호화 빌라: 로마 근교의 시원한 언덕이나 나폴리 만과 같이 경치 좋은 곳에 위치한 궁전 같은 빌라. 티볼리의 하드리아누스 빌라나 헤르쿨라네움의 파피루스의 빌라가 대표적이다.

- 권력 중심지 빌라: 영국의 전원주택처럼 지역 유력자의 권력을 과시하는 중심지 역할을 한 빌라. 서식스주 피시번에서 발견된 궁전이 예시이다.

- 교외 빌라 (빌라 수브르바나, ''villa suburbana''): 도시 외곽에 위치한 빌라. 로마 외곽 마르티우스 광장 주변의 중후기 공화정 시대 빌라나 폼페이 성벽 밖의 빌라들(프레스코화로 유명한 폼페이의 신비의 빌라 포함)이 이에 해당한다. 로마 오디토리움 유적지[27]나 그로타로사의 빌라처럼 초기 교외 빌라들은 중앙 이탈리아에서 지역 유력자나 중요 가문의 권력 중심지 역할을 했을 가능성이 있다.

- 농장 중심 빌라: 라티푼디움이라 불리는 대규모 농장의 관리 중심지 역할을 한 빌라. 이러한 빌라는 사치품이 부족했을 수 있다. 4세기가 되면 '빌라'라는 용어는 단순히 농장이나 소유지 자체를 의미하기도 했다.

디오클레티아누스 궁전처럼 시골에 세워졌지만 후에 요새화된 도시로 변모한 거대한 빌라는 중세를 예고하는 주거용 성의 형태로 발전하기도 했다.

3. 3. 기타 건축물

로마인들은 로마 콘크리트의 발명(기원전 3세기 또는 2세기)과 같은 기술 발전을 통해 건축을 크게 발전시켰다. 이는 기둥이 무거운 구조물을 지탱해야 했던 기존 그리스 방식에서 벗어나, 넓은 아치와 돔을 활용한 대담한 건축을 가능하게 했다. 콘크리트는 또한 하중 부담 없이 장식적 역할을 하는 콜로네이드 스크린 사용을 촉진했으며, 소규모 건축에서는 더 자유로운 평면도 설계를 가능하게 했다.부와 높은 인구 밀도는 로마인들이 횡랑과 아치 사용, 뛰어난 건축 자재 지식을 바탕으로 공공 인프라 건설에서 큰 성공을 거두도록 이끌었다. 대표적인 예로는 로마의 수도교, 디오클레티아누스 목욕탕, 카라칼라 목욕탕, 바실리카, 콜로세움 등이 있으며, 이는 제국 주요 도시들에서 작은 규모로 재현되었다. 스페인 루고의 도시 성벽처럼 거의 완전한 상태로 남은 구조물도 있다.[1] 제국의 행정력과 부, 그리고 노예 노동력은 중심지에서 멀리 떨어진 곳에서도 대규모 프로젝트를 가능하게 했다. 특히 제국 시대 건축은 로마 국가와 특정 권력자의 힘을 과시하는 정치적 기능을 수행하기도 했다. 하드리아누스 황제 시대에 로마 건축은 정점에 달했으며, 그의 업적으로는 판테온 재건과 하드리아누스 장벽 건설 등이 있다.

호레움(horreum)은 고대 로마의 공공 창고이다. 주로 곡물 저장고를 의미했지만, 실제로는 올리브 오일, 포도주, 식품, 의류, 대리석 등 다양한 물품을 보관했다. 로마의 갈바에 호레아(Horrea Galbae)가 대표적인 예이다. 제국 말기 로마 시에는 약 300개의 호레아가 있었으며, 갈바에 호레아는 1층에만 140개의 방이 있고 면적은 약 21000m2에 달할 정도로 거대했다. 최초의 호레아는 기원전 2세기 말 로마에 건설되었으며, 최초로 알려진 공공 호레아는 불운한 트리부누스 가이우스 그락쿠스가 기원전 123년에 건설한 것이다. 이 단어는 상품 보관을 위해 지정된 모든 장소에 적용되게 되었고, 따라서 종종 지하 저장고(horrea subterranea)를 가리키는 데 사용되었지만, 예술품을 보관하는 장소[17] 또는 심지어 도서관[18]에도 적용될 수 있었다. 일부 공공 호레아는 귀중품을 보관할 수 있는 은행과 같은 기능을 했지만, 가장 중요한 호레아는 국가가 곡물과 올리브 오일과 같은 식량을 저장하고 배포하는 곳이었다.

이 단어 자체는 라틴어로 보리를 의미하는 "hordeum"이라는 단어와 관련된 언어적 뿌리를 가진 것으로 생각된다.[19] 플리니우스는 호레움을 벽돌로 만들어진 구조물로 묘사하는데, 그 벽은 3피트 이상 두껍고 환기구나 개구부가 없었다고 명시한다.[20] 게다가, 창고는 또한 기름과 포도주를 보관했고, 많은 양의 제품을 보관할 수 있는 큰 항아리를 사용하기도 했다. 이러한 창고는 또한 많은 돈을 보관하는 데 사용되었으며, 오늘날의 개인 보관함과 매우 유사하게 사용되었다. "이러한 호레아는 세분화되어 있어서 원하는 만큼의 공간, 즉 전체 방(cella), 벽장(armarium), 또는 상자나 금고(arca, arcula, locus, loculus)만 임대할 수 있었다."[20]

지중해와 로마 제국의 해안선을 따라 많은 등대가 건설되었는데, 여기에는 스페인 북부 라코루냐에 있는 헤르쿨레스의 탑이 포함되며, 이 건축물은 오늘날까지도 남아 있다. 영국 도버의 작은 등대도 원래 높이의 절반 정도 크기의 폐허로 남아 있다. 등대의 불은 구조물 꼭대기에 피워 놓은 불로 제공되었을 것이다.

수차의 초기 발명은 알렉산드로스 대왕의 정복과 헬레니즘 시대의 과학 기술의 발흥에 따라 헬레니즘 동부 지중해에서 일어난 것으로 보인다. 그 후 로마 시대에 수력의 이용이 다양화되었고, 여러 종류의 수차가 도입되었다. 여기에는 수직 물레방아의 세 가지 변형과 수평 물레방아가 모두 포함된다. 주요 용도인 곡물 분쇄 외에도 수력은 곡물 빻기, 광석 분쇄, 돌 절단 그리고 아마도 풀칠과 용광로용 풀무에도 사용되었을 것이다.

건축에서 거석(monolith)이란 주변의 암석이나 돌출부에서 하나의 단위로 채석된 구조물을 말한다.[28] 거석은 모든 종류의 로마 건물에서 발견된다. 거석은 다음과 같은 방식으로 제작되었다: 채석 후 이동하지 않거나; 채석 후 이동하거나; 채석 후 이동하고 지면에서 들어 올려 제자리에 설치하거나 (예: 아키트레이브); 채석 후 이동하고 수직으로 세우는 방식(예: 기둥) 등이다. 운송은 육로 또는 수로(또는 그 둘의 조합)를 통해 이루어졌으며, 수로를 이용하는 경우에는 종종 오벨리스크 운반선과 같은 특수 건조된 선박을 이용했다. 들어올리는 작업에는 기원전 515년경부터 고대 크레인이 사용되었는데, 트라야누스 기둥 건설이 그 예이다.

오벨리스크는 위쪽이 피라미드 모양으로 좁아지는 네 면의 기다란 탑 모양의 기념비이다. 이 기념비는 고대 이집트 건축가들에 의해 원래 "테케누(tekhenu)"라고 불렸다. 이것을 본 그리스인들은 그리스어 '오벨리스코스(obeliskos)'를 사용하여 이를 묘사했고, 이 단어는 라틴어를 거쳐 영어로 전해졌다. 로마인들은 고대 이집트 양식의 오벨리스크를 제작 의뢰했다. 그 예로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 프랑스 아를 – 아를 광장에 있는 아를 오벨리스크, 로마 시대의 4세기 오벨리스크

- 이탈리아 베네벤토 – 세 개의 로마 오벨리스크[29][30]

- 독일 뮌헨 – 티투스 섹스티우스 아프리카누스의 오벨리스크, Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, 쿤스트아레알, 서기 1세기, 5.8m

- 로마 – 로마에는 5개의 고대 로마 오벨리스크가 있다.

로마식 정원은 이집트, 페르시아, 그리고 그리스의 정원 기술의 영향을 받았다. 고대 라티움에서는 모든 농장에 정원이 있었다. 카토 장로에 따르면, 모든 정원은 집 가까이에 있어야 하며 화단과 관상수가 있어야 한다. 호라티우스는 그의 시대에 화단이 전국적인 취미가 되었음을 적었다. 정원은 극도로 부유한 사람들만을 위한 것이 아니었다. 폼페이의 발굴 조사는 주택에 딸린 정원이 평균적인 로마인의 집 공간 제약에 맞춰 축소되었음을 보여준다. 로마식 정원 디자인의 변형된 버전은 아프리카, 갈리아, 브리타니아의 로마 정착지에서 채택되었다. 마을 주택이 높은 ''인술라''(아파트 건물)로 대체됨에 따라 이러한 도시 정원은 창문 상자 또는 옥상 정원으로 대체되었다.

개선문은 하나 이상의 아치형 통로가 있는 아치 모양의 기념비적인 구조물로, 종종 도로를 가로지르도록 설계되었다. 로마 개선문의 기원은 불분명하지만, 로마 공화정 시대 이후 로마의 개선식을 위해 세워진, 외형은 알 수 없는 임시 구조물에서 찾아볼 수 있다. 로마 세계 내에는 영구적인 개선문의 전신이 있었다. 이탈리아에서는 에트루리아인들이 정교하게 장식된 단일 경간 아치를 도시의 문이나 입구로 사용했다. 에트루리아 아치의 기존 예는 페루자와 볼테라에서 여전히 볼 수 있다. 개선문의 두 가지 핵심 요소인 둥근 아치와 네모난 상인방은 오래전부터 고대 그리스의 별개의 건축 요소로 사용되어 왔다. 로마인들의 혁신은 이러한 요소들을 하나의 독립적인 구조물에 사용한 것이다. 기둥은 아치의 외벽에 순전히 장식적인 요소가 되었고, 건물 지지대의 역할에서 해방된 상인방은 아치 건축가들이 전달하고자 하는 시민적, 종교적 메시지를 위한 틀이 되었다. 로마인들이 개선문을 어떻게 보았는지에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 1세기 CE에 저술한 플리니우스는 개선문에 대해 논한 유일한 고대 저자였다. 그는 개선문이 일반적인 세상 위로 사륜전차 형태의 조각상으로 보통 묘사되는 존경받는 사람의 이미지를 "높이기"위한 것이라고 썼다.

최초로 기록된 로마 개선문은 로마 공화정 시대에 세워졌다.[31] 개선식을 허락받은 장군들은 "개선자"라고 불렸으며, 승리를 기념하기 위해 조각상이 있는 "포르니케스(fornices)" 또는 명예 아치를 세웠다. 로마의 개선식 관행은 제국의 시작과 함께 크게 바뀌었는데, 첫 번째 로마 황제 아우구스투스가 황제에게만 개선식이 허락될 것이라고 선포했기 때문이다. 개선문은 개인적인 기념물에서 본질적으로 선전적인 기념물로 바뀌어 통치자와 국가의 법을 알리고 홍보하는 역할을 했다. 아치는 반드시 입구로 지어진 것이 아니었지만, 많은 현대 개선문과 달리 종종 도로를 가로질러 세워졌고, 돌아다니기 위한 것이 아니라 통과하기 위한 것이었다.

대부분의 로마 개선문은 제국 시대에 건설되었다. 4세기 CE까지 로마에는 36개의 개선문이 있었는데, 그중 세 개(티투스의 개선문(81년 CE), 셉티미우스 세베루스의 개선문(203~205년), 콘스탄티누스의 개선문(312년))가 남아 있다. 로마 제국 전역에 많은 아치가 건설되었다.[31] 단일 아치가 가장 일반적이었지만, 많은 삼중 아치도 건설되었는데, 오렌지의 개선문(약 21년 CE)이 가장 오래된 기존 예이다. 2세기 CE부터, 특히 북아프리카에서 네 면에 아치형 개구부가 있는 사각형 개선문인 "아르쿠스 콰드리프론스(arcus quadrifrons)"의 많은 예가 건설되었다. 트라야누스(98~117년 CE) 시대 이후 로마와 이탈리아의 아치 건설은 줄어들었지만, 2세기와 3세기 CE 동안 지방에서는 널리 퍼져 있었고, 종종 황제의 방문을 기념하기 위해 세워졌다.

아치의 장식은 개선식과 "개선자"를 끊임없이 시각적으로 상기시키기 위한 것이었다. 정면은 대리석 기둥으로 장식되었고, 기둥과 박공은 장식적인 코니스로 장식되었다. 조각 패널에는 승리와 업적, "개선자"의 행위, 적의 노획 무기 또는 개선식 행렬 자체가 묘사되어 있다. 스팬드럴에는 보통 날아다니는 승리의 여신(비토리아)가 묘사되어 있으며, 박공에는 종종 "개선자"의 이름을 언급하고 칭찬하는 헌정 비문이 새겨져 있다. 기둥과 내부 통로도 부조와 독립형 조각으로 장식되었다. 궁륭은 케이슨으로 장식되었다. 일부 개선문에는 조각상이나 황제나 장군을 사륜전차에 태운 모습을 묘사한 조각상 그룹인 "쿠루스 트리움팔리스(currus triumphalis)"가 세워져 있었다. 로마 개선문의 비문은 그 자체로 예술 작품이었는데, 매우 정교하게 조각된, 때로는 금박을 입힌 글자가 사용되었다. 각 글자의 형태와 글자 사이의 간격은 최대한 명확하고 간결하게 설계되었으며, 장식적인 장식은 없어 로마인들의 절제와 질서에 대한 취향을 강조했다. 나중에 활판 인쇄술의 예술이 된 이러한 개념은 오늘날에도 근본적으로 중요하다.

나선형 계단은 복잡한 나선형 구조 때문에 건축에 비교적 늦게 도입된 계단의 한 유형이다. 가장 오래된 예는 기원전 5세기로 거슬러 올라가지만, 트라야누스 기둥의 영향력 있는 디자인 이후에야 이 공간 절약형 새로운 유형이 로마 건축에 영구적으로 자리 잡았다. 로마와 콘스탄티노플의 제국 도시 외에도 신전, 테르메, 바실리카 및 무덤과 같은 다른 유형의 건물에도 나선형 계단이 설치되었다. 아우렐리아누스 성벽의 탑에 나선형 계단이 없는 것은, 중세 성에서 사용되었음에도 불구하고 로마 군사 공학에서 아직 두드러지지 않았음을 나타낸다. 후기 고대까지는 산 비탈레 바실리카와 같이 주요 건물에 인접하여 별도의 계단탑이 건설되었다. 나선형 계단의 건설은 기독교와 이슬람 건축 모두에 전해졌다.

율리우스 카이사르와 그의 후계자이자 로마 제국의 초대 황제가 된 아우구스투스는 보수적인 경향이 강했던 공화정 말기의 건축을 계승했다. 그들이 원로원이 통치하는 공화정에서 황제에게 권력이 집중되는 정치 조직으로 전환함에 따라 황제의 영향력은 절대적인 것이 되었지만, 건축도 예외는 아니었고 무엇보다도 황제 자신의 취향과 선택이 건축의 형태를 결정하게 되었다.[57] 이것은 로마 건축의 새로운 조류였고, 시대가 내려감에 따라 이것이 현저하게 나타나지만, 아우구스투스가 황제가 된 당시에는 여러 유행이 동시대적으로 보였고, 그의 시대에 특유한 건축적 특징은 그다지 보이지 않는다. 아우구스투스는 절대적인 권력을 가지고 있었지만, 스스로를 공화체제의 질서 안에 머무르도록 신중하게 행동했고,[58] 개인으로서 그의 취향이나 경향이 하나의 스타일이 되어 건축에 반영되는 일은 없었던 것 같다.[59]

하지만 아우구스투스의 취향을 암시하는 건축물이 전혀 없었던 것은 아니며, 그의 시대를 대표하는 건축물은 몇 가지 들 수 있다. 그 중 하나가 아우구스투스의 포룸으로, 최종적으로 완성된 것은 대략 1세기 말로 생각되지만, 건축의 골격 부분은 아우구스투스 생전에 이미 완성되어 있었다. 전체 구성은 카이사르의 포럼을 반복한 것으로, 건축으로서 두드러진 특징은 없다. 그러나 수에토니우스가 아우구스투스가 벽돌 도시인 로마를 대리석 도시로 남긴 것을 자랑스러워했다고 기록하고 있는 것처럼,[60] 이 포럼에는 유례없는 대리석 장식이 풍부하게 사용되었고, 이것이 아우구스투스의 취향을 보여주는 몇 안 되는 사례 중 하나가 되고 있다. 대리석 조각은 네오 아티카파 장인의 손으로 만들어진 것이고, 옥상의 카리아티드는 아테나이의 에렉테이온을 모방한 것이다.

마찬가지로, 네오 아티카파에 의한 아우구스투스 시대의 조각 작품으로 아라 파키스(평화의 제단)를 들 수 있다. 아라 파키스는 13년의 내란 평정을 기념하여 만들어진 제단으로, 정무관과 베스타의 여사제가 매년 의식을 거행하게 되었지만,[61] 이것은 아우구스투스 자신의 위대함을 과시하는 것이었다. 다양한 식물이 얽혀 있는 지적이고 세련된 조각은 완성도가 높고, 그리스 미술의 영향은 명백하지만, 한편으로 제단을 벽으로 둘러싸는 구성이나 아우구스투스를 중심으로 명확한 계급을 표현하는 수법은 로마의 것이다.[62] 이러한 아우구스투스의 포룸이나 아라 파키스의 성격은 그리스 예술의 권위와 로마 건축 공방의 보수적인 경향의 결과이며, 그의 시대 로마 건축의 특징을 간결하게 보여주고 있다.

아우구스투스에 의한 로마의 대규모 정비는 그의 부하이자 친구이기도 했던 마르쿠스 비프사니우스 아그리파의 기량에 크게 힘입은 바가 있다. 특히 개발이 진행된 곳이 아라 파키스가 서 있는 마르스 광장이었다. 이 장소는 오랫동안 종교적 금기 때문에 미개발 상태로 남아 있었지만, 아그리파는 티베르 강의 치수 공사를 실시하여 부지를 확보하고, 이집트에서 가져온 오벨리스크[63]를 지침으로 하는 해시계 광장을 조성했다. 또한 비르고 수도와 율리아 수도를 건설했다. 이와 함께 수도 관리관을 조직하여 수도의 분기관을 측정하여 송수량을 조절하는 등 로마의 상수도 시스템을 정비했다. 그리고 로마 시 최초의 목욕탕과 판테온을 건설했지만, 이들은 80년의 화재로 완전히 소실되었다.

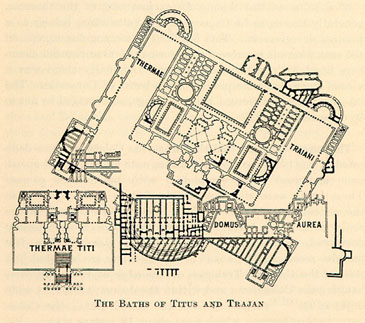

오른쪽 큰 직사각형 부분이 트라야누스 목욕탕. 왼쪽 아래가 티투스 목욕탕. 오른쪽 아래는 지하에 잠들어 있는 도무스 아우레아.

트라야누스 황제의 건축을 고찰할 때는 건축가 다마스쿠스의 아폴로도로스의 이름을 빼놓을 수 없다. 그가 어떤 지향을 가진 인물이었는지에 대해서는 논의가 있지만, 로마 콘크리트 기술을 능숙하게 다룰 수 있었던 기술자이며, 도시 계획에도 지식을 발휘할 수 있었던 인물이라는 것은 확실하다.[73] 로마의 공중 목욕탕은 캄파니아에서 시작되었다고 생각되지만, 소위 황제 목욕탕이라고 불리는 유형의 건축물은 트라야누스 목욕탕에서 완성되었다. 이 목욕탕은 에스퀼리누스 언덕에 건설되었으며, 네로의 도무스 아우레아의 주거용 날개 건물 터에 건설되었다. 바로 옆에는 베스파시아누스 황제가 착공하고 티투스 황제에 의해 완성된 티투스 목욕탕이 있으며, 시스템은 트라야누스 목욕탕과 거의 같았다고 생각된다. 그러나 트라야누스 목욕탕은 훨씬 더 대규모였으며, 시설 중앙에 냉탕( 프리기다리움), 온탕( 칼다리움), 수영장(나타티오)이 배치되고, 이것을 양쪽에서 운동장( 팔라이스트라)이 끼고 있는 형태였다. 남쪽은 유리창이 박힌 개구부가 풍부하게 열려 있어 내부는 매우 밝았을 것으로 생각된다. 기능적으로는 개별 시설이었던 목욕탕과 짐나지움이 완전히 융합되어 있으며, 안뜰 외곽에는 강의실, 갤러리, 도서관, 상점이 통합되었다. 카라칼라 목욕탕, 디오클레티아누스 목욕탕 등 이후의 황제 목욕탕은 거의 같은 형식의 건물이며, 이 목욕탕의 영향이 얼마나 컸는지 알 수 있다.[74]

트라야누스 포룸은 북방 속주에서 도입된 바실리카-포룸-신전 복합체라고 불리는 형식으로 건설된 것으로, 로마에 건설된 황제에 의한 포룸으로서는 마지막이자 최대의 작품이다. 포룸의 서쪽에는 바실리카 울피아가 건설되었고, 그 서쪽에 작은 안뜰을 사이에 두고 트라야누스 신전이 있었다. 안뜰에는 제정 초기의 고전적인 기법이 아닌 개성적인 부조 조각이 새겨진 트라야누스 기념주가 우뚝 솟아 있지만, 포룸 전체의 성격은 아우구스투스 포룸을 따른 것이며, 바실리카 울피아에 대해서도 조형은 결정적으로 보수적이었다. 그러나 그럼에도 불구하고 바실리카 울피아는 로마 제국 최고의 건축물로 여겨지며, 매우 칭찬을 받고 속주에서 널리 모방되었다.[75]

트라야누스 시장은 퀴리날리스 언덕과 카피톨리누스 언덕을 잇는 선상에 계획된 트라야누스 포룸의 일부를 이루고 있으며, 경사면의 등고선에 따른 3방향에서의 접근이 고려되었다. 하부는 포룸에서 바실리카를 거쳐 도달하는 것으로, 2층으로 된 반원형 평면을 형성한다. 그 상부의 길은 오늘날에도 비아 베라티카라고 불리는 거리로 남아 있으며, 3층짜리 상점과 공동주택으로 둘러싸여 있었다. 동쪽은 거기에서 더 위쪽의 길로 통하고 있었다. 트라야누스 시장은 실용적인 상업 건축물이었기 때문에, 대리석 등 고가의 재료에 의한 장식은 인정되지 않았고, 건물의 장식은 벽돌로만 구성된다. 계획에 대해서도, 공화정 시대의 둔함에서 벗어난 자유로운 것으로, 아치를 사용한 현관의 리드미컬한 패턴과 곡선형 파사드는 로마 건축의 새로운 구성 요소가 되었다.[76]

4. 건축 기술 및 재료

로마 건축은 기둥과 들보를 사용하는 그리스 건축의 구성 방식과 에트루리아의 아치형 구조를 받아들여 독창적인 기념비적 건축을 발전시켰다. 오더 양식에서는 그리스의 도리아, 이오니아, 코린트 양식 외에도 이오니아식 주두와 코린트식 주두를 합친 콤포지트(composite) 양식과, 주초(柱礎)가 있고 기둥에 홈을 파지 않은 토스카나 양식이 새롭게 등장했다.

구조적으로 가장 중요한 발전은 아치 구조의 적극적인 활용과 함께, 오늘날 로마 콘크리트로 알려진 오푸스 카이멘티키움(''opus caementicium'')의 개발이었다. 이는 골재와 석회 모르타르, 포졸라나 등을 혼합하여 만든 혁신적인 재료로, 거푸집을 이용해 다양한 형태를 자유롭게 만들 수 있었으며 강도가 뛰어나 거대한 돔이나 볼트 구조를 가능하게 했다. 이는 이전의 석조 건축 방식으로는 상상하기 어려웠던 대규모 건축물의 건설을 현실로 만들었다.[4][5] 콘크리트의 발명은 로마 건축이 형태의 제약에서 벗어나 독자적인 발전을 이루는 결정적인 계기가 되었으며, '콘크리트 혁명'이라고도 불린다.

로마 건축은 화려한 외관을 중시했던 그리스 건축과 달리, 내부 공간의 활용과 실용성에 더 큰 중점을 두었다. 아치와 볼트 구조는 기둥의 수를 줄이고 벽체를 두껍게 만들어 넓고 안정적인 내부 공간을 확보하는 데 유리했다. 이러한 특징은 판테온과 같은 건축물에서 잘 드러난다.

주요 건축 재료로는 로마 콘크리트 외에도 대리석, 트라베르틴 석회암, 구운 벽돌 등이 널리 사용되었다. 특히 아우구스투스 시대 이후 대리석이 주요 공공 건물의 외장재나 내부 장식재로 많이 쓰였으며[10], 로마 근교에서 나는 트라베르틴은 콜로세움과 같은 대형 건축물의 구조체에 사용되었다.[11] 로마인들은 화려한 색상의 수입 대리석을 선호하여 중요한 건물의 내부를 장식하기도 했다.[13]

로마인들은 콘크리트와 같은 혁신적인 기술을 개발했음에도 불구하고, 공공 건물에서는 전통적인 고전적 질서를 장식적인 요소로 활용하는 경향을 보였다. 그러나 그리스 건축의 미적 규범에 완전히 얽매이지 않고 필요에 따라 질서를 자유롭게 변형하고 조합하여 사용했다.

로마 건축은 신전, 바실리카, 극장, 목욕탕, 빌라, 개선문, 수도교, 기념 기둥 등 매우 다양한 유형의 건축물을 남겼다. 이는 로마 사회의 복잡하고 다양한 요구를 반영하는 동시에, 제국의 부와 기술력을 보여주는 증거이기도 하다. 특히 제정 시대에는 거대한 공공 건축물 건설이 황제와 로마 국가의 권력을 과시하는 중요한 정치적 수단으로 활용되기도 했다.

4. 1. 로마 콘크리트

기원전 3세기 또는 2세기에 개발된 로마 콘크리트(''opus caementicium'')는 로마 건축 혁신의 핵심 요소였다. 이는 기존의 돌과 벽돌을 보완하거나 대체하는 획기적인 건축 재료로, 로마인들이 이전에는 시도하기 어려웠던 대담하고 거대한 건축물을 세울 수 있게 만들었다. 콘크리트의 등장은 무거운 들보 없이도 넓은 공간을 덮을 수 있는 아치, 돔, 볼트 구조의 광범위한 사용을 가능하게 했다.[4][5]콘크리트의 유연성은 건축물의 평면도를 단순한 직사각형에서 벗어나 더 자유로운 형태로 설계할 수 있게 했으며, 넓은 내부 공간을 확보하는 데 크게 기여했다. 또한, 구조적 기능 없이 벽면을 장식하는 콜로네이드 스크린의 사용을 촉진하기도 했다. 이러한 기술 발전은 '콘크리트 혁명'으로 불리며, 로마 건축이 형태의 제약에서 벗어나 독자적인 발전을 이루는 중요한 계기가 되었다.

중앙의 오쿨루스는 자연 채광 역할을 했다.

로마 콘크리트는 다양한 종류의 건축물 건설에 활용되었다. 수도교(세고비아 수도교, 퐁 뒤 가르 등), 공중 목욕탕(디오클레티아누스 목욕탕, 카라칼라 목욕탕), 바실리카, 콜로세움과 같은 대규모 공공 건축물뿐만 아니라, 다리, 댐, 항구, 신전, 극장 등 사회 기반 시설 건설에도 필수적이었다. 특히 로마 건축의 걸작으로 꼽히는 판테온의 거대한 돔은 로마 콘크리트 기술의 정수를 보여준다. 판테온 돔은 가벼운 부석 등을 골재로 사용하고 구조체 내부에 빈 공간을 만드는 등, 무게를 줄이기 위한 공학적 설계가 적용되었다.[79]

로마인들은 콘크리트라는 혁신적인 기술을 개발했음에도 불구하고, 공공 건물에서는 전통적인 고전적 질서를 완전히 버리지 않았다. 종종 콘크리트 구조 위에 대리석이나 벽돌을 사용하여 마감했으며, 기둥과 같은 고전적 요소들은 구조적 역할보다는 장식적인 목적으로 사용되기도 했다. 그러나 그리스 건축의 미적 규범에 완전히 얽매이지 않고 상당한 자유를 발휘하여 고전적 질서를 다루었다는 점도 특징이다.

4. 2. 벽돌 및 기타 재료

대리석은 로마 근처에서는 특히 발견되지 않았으며, 아우구스투스 시대 이전에는 거의 사용되지 않았다. 아우구스투스는 로마를 벽돌 도시에서 대리석 도시로 만들었다고 자랑했지만, 이는 주로 벽돌이나 콘크리트 건물의 외장을 대리석으로 마감했다는 의미이다. 기원전 2세기 후반에 지어진 헤르쿨레스 빅토르 신전이 로마에서 대리석을 사용한 가장 오래된 현존하는 예시 중 하나이다. 아우구스투스 시대부터 수도 로마를 위해 카라라의 채석장이 광범위하게 개발되었고, 제국 전역의 다른 지역, 특히 그리스의 고급 대리석인 파리안 등의 채석장도 개발되었다.[10] 로마인들은 화려한 무늬가 있는 고급 수입산 색 대리석을 선호했으며, 중요한 건물의 내부는 종종 이러한 대리석 판으로 마감되었다. 그리스에서 이러한 목적으로 대리석을 수입한 것은 기원전 2세기부터 시작되었다.[13]

트라베르틴 석회암은 티볼리 주변에서 훨씬 가까운 곳에서 발견되었으며, 공화정 말기부터 사용되었다. 콜로세움은 주로 이 돌로 지어졌는데, 하중을 잘 견디는 특성이 있으며 내부는 벽돌로 채워졌다.[11] 이 외에도 제국 전역에서 다양한 지역 석재들이 사용되었다.[12]

로마인들은 제국 초창기부터 구운 점토 벽돌을 만들어 이전의 햇볕에 말린 흙벽돌을 대체했다. 로마 벽돌은 현대 벽돌보다 높이가 낮았지만 정사각형, 직사각형, 삼각형, 원형 등 다양한 모양과 크기로 만들어졌다. 발견된 가장 큰 벽돌은 길이가 3피트가 넘는 것도 있다. 고대 로마 벽돌의 일반적인 크기는 1½ 로마 피트 × 1 로마 피트였지만, 최대 약 38.10cm까지 다양한 변형이 존재했다. 다른 크기로는 약 60.96cm × 약 30.48cm × 약 10.16cm와 약 38.10cm × 약 20.32cm × 약 25.40cm 등이 있었다. 프랑스에서 발견된 고대 로마 벽돌은 약 20.32cm × 약 20.32cm × 약 7.62cm였다. 트리어의 콘스탄티누스 대성당은 약 38.10cm 정사각형에 두께 약 3.81cm인 로마 벽돌로 건축되었다. 벽에 사용된 로마 벽돌과 지붕이나 바닥에 사용된 기와는 특히 파편만 남았을 경우 구별하기 어려울 때가 많아, 고고학자들은 때때로 이를 통칭하여 세라믹 건축 자재(CBM)라고 부르기도 한다.

로마인들은 제국의 첫 세기 동안 벽돌 제조 기술을 완성하여 공공 및 민간 건설 모두에 널리 사용했다. 로마인들은 정복지마다 벽돌 제조 기술을 전파하여 현지 주민들에게 기술을 가르쳤다. 자체 가마를 운영했던 로마 군단은 제국의 여러 지역에 벽돌을 도입하는 데 중요한 역할을 했으며, 벽돌에는 종종 생산을 감독한 군단의 표식이 찍혀 있다. 독일 남부와 서부에서 벽돌 사용은 로마 건축가 비트루비우스가 이미 설명한 전통으로 거슬러 올라간다. 영국 제도에서는 고대 로마인들이 로마 벽돌을 도입한 후 약 600~700년 동안 벽돌 생산이 중단되기도 했다.

콘크리트는 곧 벽돌을 대체하며 주요 건축 자재로 부상했다. 이로 인해 넓은 아치와 돔을 지탱하는 거대한 기둥을 사용하는 등 이전보다 더 대담한 건축이 가능해졌고, 평평한 아키트레이브를 받치는 빽빽한 기둥 열 대신 사용되었다. 콘크리트의 자유로운 활용은 하중을 지지하지 않는 순전히 장식적인 기둥 열인 콜로네이드 스크린의 고안으로 이어졌다. 소규모 건축에서는 콘크리트의 강도 덕분에 평면도가 직사각형의 방들로 이루어진 구조에서 벗어나 더 자유롭게 흐르는 형태로 발전할 수 있었다. 이러한 발전의 상당 부분은 기원전 1세기에 저술된 비트루비우스의 저서 ''건축론(De architectura)''에 기술되어 있다.

콘크리트는 메소포타미아에서도 소규모로 사용되었지만, 로마 건축가들은 로마 콘크리트를 완성하여 그 자체로 서고 많은 무게를 지탱할 수 있는 건물에 사용했다. 로마인들이 콘크리트를 처음 사용한 것은 기원전 273년 이후 어느 시점의 코사(Cosa) 마을이었다. 고대 로마 콘크리트는 석회 모르타르, 골재, 포졸라나, 물, 돌을 혼합하여 만들었으며, 이전에 사용된 콘크리트보다 더 강했다. 고대 건축가들은 이러한 재료들을 나무틀에 부어 굳힌 다음, 돌이나 벽돌로 된 표면에 접합시켰다. 사용된 골재는 현대 콘크리트보다 훨씬 컸으며, 때로는 잔해에 가까웠다.

틀을 제거하면 새로운 벽은 매우 견고해졌으며, 표면은 벽돌이나 돌처럼 거칠었다. 이 표면은 매끄럽게 다듬거나, 매력적인 스투코 또는 "리베트먼트(revetment)"라고 불리는 얇은 대리석이나 다른 색깔 있는 돌 패널로 마감할 수 있었다. 콘크리트 공법은 견고한 돌 건물을 짓는 것보다 더 유연하고 비용이 적게 들었다. 재료는 쉽게 구할 수 있었고 운반하기도 어렵지 않았다. 나무틀은 여러 번 재사용할 수 있어 건축업자들이 신속하고 효율적으로 작업할 수 있었다. 콘크리트는 현대 건축과 가장 밀접하게 연관되는 로마의 중요한 공헌 중 하나로 평가받는다.

5. 건축 양식

로마 미술의 특성은 건축에서 뚜렷하게 나타난다. 로마 건축은 기둥과 들보를 사용하는 그리스 건축의 구성 방식과 에트루리아의 성문이나 분묘 건축에 쓰이던 아치 구조를 결합하여 기념비적인 건축물들을 세웠다. 오더의 경우, 그리스의 도리아, 이오니아, 코린트 세 양식 외에도 로마 고유의 양식이 발전했는데, 이오니아식 주두와 코린트식 주두를 합친 콤포지트 양식(Ordo compositus|콤포시투스la)과 도리아 양식을 변형하여 주초를 두고 기둥 몸체에 홈(플루팅)을 새기지 않은 토스카나 양식(Ordo Tuscanicus|투스카니쿠스la)이 그것이다. 구조적으로는 아치 구조를 채택하면서 벽돌이나 돌가루를 이용한 일종의 시멘트가 건축에 널리 사용되어 거대한 건축물의 건설을 가능하게 했다.

로마 시대를 대표하는 거대한 건축물로는 콜로세움, 판테온, 수도, 목욕장 등이 있다. 폴로 로마노 근처에 있는 콜로세움은 베스파시아누스 황제가 서기 72년에 공사를 시작하여 그의 아들 티투스 황제가 80년에 완성한 타원형의 대규모 투기장이다. 그 크기는 장축 188m, 단축 156m, 높이 48.5m에 달하며 외관은 4층으로 이루어져 있다.

외관의 아름다움을 중시했던 그리스 건축과 달리, 로마 건축은 내부 공간의 충실함과 실용성을 강조했다. 로마인들은 내부의 거주성에 중점을 두었으며, 넓은 내부 공간을 확보하기 위해 아치 구조를 적극적으로 활용했다. 아치 구조는 상부의 무게를 효과적으로 분산시켜 기둥 수를 줄이면서도 넓은 공간을 만들 수 있게 해주었다.[6]

로마 건축은 에트루리아 건축에서 수력 시스템 사용법과 아치 건설 기술 등을 받아들였고[45], 고대 그리스 건축과 고전적 오더로부터 강한 영향을 받았다.[46] 이러한 그리스의 영향은 초기에는 이탈리아 남부의 그리스 식민지였던 마그나 그라이키아와 그리스의 영향을 받은 에트루리아를 통해 간접적으로 전해졌으나, 로마가 그리스를 정복한 이후에는 그리스 본토의 고전 및 헬레니즘 건축 양식을 직접적으로 받아들이게 되었다. 빌라에 식당으로 트리클리니움을 도입한 것이 그 예이다. 특히 초기 제국 시대의 대규모 건설 붐 시기에는 많은 그리스 건축가들이 로마에서 활동했다.

로마 건축은 기원전 6세기경부터 4세기까지 형성된 고대 로마의 건축을 의미한다. 4세기 이후 로마 제국의 중심이 동방으로 옮겨가면서 발전한 동로마 제국의 건축은 일반적으로 비잔틴 건축으로 구분된다.

고대 로마는 기원전 1세기에 지중해 전역을 지배하게 되었지만, 공화정 말기부터 제정 말기까지 수도 로마와 동방 속주, 북방 속주의 건축 활동은 지역적 특성에 따라 다르게 나타났다. 대체로 헬레니즘 문화를 계승한 동방 속주는 전통적인 요소를 유지하며 로마 건축의 영향을 늦게 받았고[39], 갈리아, 히스파니아 등 북방 및 서방 속주는 수도의 건축 양식을 빠르게 받아들여 독자적으로 발전시키는 경향이 있었다. 그럼에도 불구하고 로마에 편입되거나 새로 건설된 도시들에는 로마 시민권과 함께 로마식 사회 제도, 종교, 문화가 도입되면서 점차 로마화되었다.[40]

지중해 세계의 지배자가 된 로마는 풍부한 자본과 유력자들의 기증을 바탕으로 활발한 건축 활동을 펼쳤다. 공화정 시대 로마 건축은 에트루리아 건축의 유산을 계승하고 그리스 건축의 영향을 받으면서도[41], 오푸스 카에멘티키움(로마 콘크리트)이라는 독자적인 건축 기술을 개발했다. 그러나 초기에는 로마 콘크리트 기술이 주로 지방 도시의 눈에 띄지 않는 곳에서 사용되었다.

기원전 27년 제정이 시작되면서 건축은 황제의 취향을 직접 반영하게 되었고, 로마 콘크리트 기술이 적극적으로 활용되면서 디자인 면에서 혁신이 일어났다. 이로 인해 그리스 건축의 권위는 여전히 높았지만, 상대적으로 중요성이 줄어들어 1세기 후반 이후 로마 시에서는 순수한 그리스식 디자인의 건축물이 거의 건설되지 않았다. 제국의 전성기인 5현제 시대에는 수도에서 로마 콘크리트를 사용한 독창적이고 장대한 건축물들이 탄생했다. 그러나 2세기 후반부터는 수도의 공공 건축이 포화 상태에 이르러 건축 활동이 침체되었고, 3세기의 위기 시대에는 수도의 건축 활동이 거의 중단되었다. 이 시기 로마 건축은 비교적 안정적이었던 북아프리카 연안 도시들에서 명맥을 유지했다.

3세기 말 수도의 건축 활동이 재개되었지만, 로마 제국을 둘러싼 환경은 크게 변해 있었다. 로마는 더 이상 제국의 중심 도시가 아니었고, 건축 활동의 중심은 테트라르키아에 의해 선택된 다른 도시들로 옮겨갔다.[42] 또한 제국 전역에서 전통적인 로마 신들 대신 동방 종교가 확산되면서 관련 시설들이 건설되었다. 콘스탄티누스 1세가 기독교를 공인하면서 로마 건축은 기독교 예배 공간을 만드는 토대가 되었다.

395년 테오도시우스 1세 사후 로마 제국이 동서로 분열된 후, 서로마 제국은 476년 멸망할 때까지 정세 불안과 이민족 침입 등으로 건축 활동이 점차 쇠퇴했다.[43] 반면 동방에서는 경제력과 기술력을 바탕으로 로마 건축이 더욱 발전하여 비잔틴 건축으로 이어졌다. 후기 로마 제국은 황제 권력의 변화[86], 이민족 침입으로 인한 군사비 증가와 재정 압박, 그에 따른 조세 강화와 관료 조직 정비[87], 심화된 빈부 격차 등으로 인해 도시 유력자들의 기반이 약화되어[88] 도시 건축 활동이 전반적으로 쇠퇴하는 경향을 보였다.

로마 건축은 실용성과 건축 종류의 다양성을 특징으로 한다. 신전을 비롯하여 바실리카, 극장, 욕장, 별장, 개선문, 수도, 기념탑 등 다양한 종류의 건축물들이 역대 황제들에 의해 건설되었다. 대표적인 유적으로는 콘스탄티누스 황제의 바실리카, 카라칼라 황제의 욕장, 하드리아누스 황제의 별장, 콘스탄티누스 황제의 개선문, 트라야누스 황제의 기념탑, 가르드의 다리 등이 있다.

5. 1. 오더

로마 건축에서 사용된 오더는 고대 그리스 건축과 고전적 오더의 영향을 강하게 받았다.[48] 이러한 영향은 초기에 이탈리아 남부의 그리스 식민지였던 마그나 그라이키아와 그리스의 영향을 받은 에트루리아를 통해 간접적으로 전해졌다. 이후 로마가 그리스를 정복하면서 헬레니즘 건축의 사례들을 직접 접하게 되었다.로마인들은 그리스의 주요 오더인 도리아 양식, 이오니아 양식, 코린트 양식 세 가지를 받아들였다. 여기에 더해 로마 고유의 양식을 발전시켰는데, 이오니아식 주두와 코린트식 주두를 결합한 콤포지트 양식(Ordo compositus|콤포시투스la)과, 도리아 양식을 변형하여 주초를 두고 기둥 몸체에 홈(플루팅)을 파지 않은 토스카나 양식(Ordo Tuscanicus|투스카니쿠스la)이 그것이다.

기원전 2세기경부터는 헤르쿨레스 빅토르 신전에서 볼 수 있듯이 정확한 그리스식 오더가 사용되기 시작했다.[49][50] 그러나 아치와 볼트 구조 기술이 발달하면서 오더는 점차 구조적인 중요성을 잃고 장식적인 요소로 변화하는 경향을 보였다.[53] 후기 로마 건축에서는 콜로세움처럼 전통적인 방식으로 오더를 사용하기도 했지만, 스플리트의 디오클레티아누스 궁전에서처럼 엔타블러처에 아치를 삽입하는 등[90] 기존의 규칙에서 벗어난 독창적인 방식으로 활용되기도 했다.

5. 2. 아치와 볼트

로마 건축은 에트루리아 건축에서 사용되던 아치 구조를 받아들여 그리스 건축의 기둥-들보 방식과 결합함으로써 기념비적인 건축물을 만들어냈다. 아치의 도입은 구조적인 면에서 큰 변화를 가져왔는데, 벽돌이나 돌가루를 이용한 일종의 시멘트(로마 콘크리트) 사용을 가능하게 하여 거대한 건축물을 세울 수 있게 되었다.로마 건축은 외관의 아름다움을 중시했던 그리스 건축과 달리, 내부 공간의 활용에 중점을 두었다. 실용성을 중요하게 생각했던 로마인들은 건물의 내부 공간을 넓히기 위해 아치 구조를 적극적으로 활용했다. 아치 구조는 상부의 무게를 아치의 각 부분으로 균등하게 분산시키기 때문에, 기둥의 수를 줄이면서도 넓은 내부 공간을 확보할 수 있었다.[6]

기원전 3세기 또는 2세기에 개발된 로마 콘크리트는 돌과 벽돌을 대체하거나 보완하는 중요한 건축 재료가 되었다. 콘크리트의 사용으로 더욱 과감한 건축 시도가 가능해졌고, 거대한 기둥 없이도 넓은 아치와 돔을 지지할 수 있게 되었다. 콘크리트의 자유로운 활용은 하중을 지지하지 않는 장식적인 기둥 열인 콜로네이드 스크린의 사용을 촉진하기도 했다. 소규모 건축에서는 콘크리트의 강도 덕분에 평면 구성이 단순한 직사각형에서 벗어나 더욱 자유로운 형태로 발전할 수 있었다.

아치와 볼트의 사용, 그리고 뛰어난 건축 자재 지식은 로마인들이 공공 인프라 건설에서 큰 성공을 거두는 기반이 되었다. 로마의 수도교, 디오클레티아누스 목욕탕, 카라칼라 목욕탕, 바실리카, 콜로세움 등은 아치와 볼트 구조를 활용한 대표적인 건축물이며, 이러한 건축 양식은 제국 내 여러 도시로 확산되었다.

"콘크리트 혁명"으로도 불리는 로마 건축의 혁신은 이전에는 거의 사용되지 않았던 아치, 볼트, 돔과 같은 건축 형태를 광범위하게 활용하게 된 것을 의미한다. 이러한 건축 형태는 원형극장, 수도교, 목욕탕, 다리, 서커스, 댐, 돔, 항구, 신전, 극장 등 다양한 토목 공학 구조물, 공공 건물, 군사 시설 건설에 적극적으로 활용되었다. 이러한 기념비적인 건축 경향은 로마 콘크리트(''opus caementicium'')의 발명 덕분에 가능했으며, 이는 전통적인 돌과 벽돌의 제약에서 건축 형태를 해방시켰다.

돔 구조는 가로대 없이 둥근 천장을 만들 수 있게 하여, 판테온, 디오클레티아누스 목욕탕, 카라칼라 목욕탕과 같은 대규모 공공 공간 건설을 가능하게 했다.[5]

로마인들은 처음에는 에트루리아인들로부터 아치를 채택하여 자신들의 건물에 적용했다.[6] 기둥 꼭대기에서 바로 아치가 시작되는 방식은 서기 1세기부터 나타난 로마의 독창적인 발전으로, 이후 중세 서양, 비잔틴 건축, 이슬람 건축에 큰 영향을 미쳤다.

공화정 시대 말기에는 로마 콘크리트와 같은 신기술이 식민 도시를 중심으로 실험적으로 도입되었다. 특히 아치와 토널 볼트의 채용이 두드러졌다. 기원전 4세기까지 아치 사용법이 확립되었지만, 초기에는 눈에 띄지 않는 곳이나 창고 등 미적 고려가 덜 필요한 곳에 주로 사용되었다. 기원전 2세기경에는 폼페이의 원형 투기장이나 페루자의 포르타 마르치아 문처럼 건물의 개구부에 아치를 연속적으로 사용하여 리듬감을 주는 방식으로 활용되었고, 이는 곧 수도 로마의 건축에도 도입되었다. 아치와 볼트의 활용이 확산되면서 오더는 점차 구조적인 의미를 잃고 장식적인 요소로 변화하기 시작했다.[53]

프라에네스테(현 파레스티나)의 포르투나 프리미게니아 신전은 공화정 시대 아치와 볼트 기술이 집약된 대표적인 건축물로, 종종 초기 로마 건축의 걸작으로 평가받는다. 정확한 건설 시기는 논란이 있지만, 로마 건축의 독자성이 드러나기 시작한 술라 시대, 즉 기원전 2세기에서 기원전 1세기 사이로 추정된다.[54] 계단식 테라스 구조, 아치를 활용한 리듬감 있는 입면, 로마 콘크리트로 만든 격자 볼트 등 시대를 앞선 건축 요소를 보여준다.[55]

5. 3. 돔

로마인들은 건축 역사상 처음으로 돔의 잠재력을 깨닫고 크고 잘 정의된 실내 공간을 만드는 데 적극적으로 활용했다. 돔은 신전, 온천, 궁전, 능묘 등 다양한 로마 건축물 유형에 도입되었으며, 나중에는 기독교 성당 건축에서 앱스 형태로 채택되는 등 중요한 건축 요소였다.

기념비적인 돔은 기원전 1세기에 로마와 지중해 주변의 속주들에서 등장하기 시작했다. 궁륭과 함께 돔은 전통적인 포스트 앤 린텔 공법(기둥과 상인방을 사용하는 방식)을 점차 대체했다. 특히 콘크리트의 발명은 돔 건설을 크게 용이하게 했으며, 이러한 기술적 발전은 로마 건축 혁명의 중요한 부분을 차지한다. 로마 돔의 거대한 크기는 19세기 후반 강철 구조물 프레임이 도입될 때까지 다른 건축 기술로는 능가하기 어려웠다( 세계에서 가장 큰 돔 목록 참조).

로마 건축사상 불후의 명작으로 꼽히는 판테온은 고대 로마 최대의 원개 건축(圓蓋建築)이다. 현재 남아 있는 신전은 기원 120년경 하드리아누스 황제에 의해 재건된 것으로, 건물 내부의 지름은 43.2m이고 천장의 높이도 이와 같다. 벽의 두께는 6.2m에 달하며, 돔 중앙에는 지름 9m의 원형 천창(오쿨루스)이 있어 내부를 밝힌다. 내부 주위에는 코린트 양식의 기둥을 가진 일곱 개의 감실(龕室)이 배치되어 있고, 북쪽 입구에는 코린트식 기둥 8개를 나란히 세운 현관이 있다. 외관은 비교적 간소하지만, 내부는 넓고 아름다운 공간으로 구성되어 외관과 대조를 이룬다.

돔은 가로대 없이 둥근 천장을 건설할 수 있게 하여, 판테온 외에도 디오클레티아누스 목욕탕, 카라칼라 목욕탕과 같은 대형 공중 목욕탕이나 바실리카 등 넓은 공공 공간을 만드는 데 핵심적인 역할을 했다.[5] 또한, 바이아이의 "메르쿠리우스 신전"처럼 판테온 건설 이전에도 이미 거대한 돔 구조물이 시도되었음을 보여주는 사례도 존재한다.[35]

돔은 로마 건축 기술의 혁신을 상징하며 넓은 내부 공간을 효과적으로 구현하는 중요한 방법이었다. 비록 로마 시대에 개발된 트러스 지붕이 돔보다 더 넓은 직사각형 공간을 덮을 수 있었지만, 돔은 원형 또는 다각형 공간을 덮는 데 있어 독보적인 기술적 성취를 보여주었다. 막센티우스 바실리카의 횡단 돔처럼 다양한 형태로 응용되기도 했다.

6. 지역별 특징

고대 로마는 기원전 1세기에 지중해를 둘러싼 광대한 지역을 지배했지만, 공화정 말기부터 제정 말기까지 전 시대를 통틀어 수도 로마와 선진적인 동방 속주, 그리고 북방 지역의 건축 활동은 동일하지 않았으며, 그 디자인 역시 지역적 차이가 매우 컸다.

대체로 헬레니즘 문화를 계승한 동방 속주는 전통적인 요소의 원천으로 남아 로마 건축의 영향을 비교적 늦게 받았다.[39] 반면, 갈리아, 히스파니아 등 북방 및 서방 속주는 여러 면에서 수도 로마의 건축을 빠르게 받아들이고 이를 자유롭게 발전시키는 경향을 보였다. 지역적 차이에도 불구하고, 로마에 편입되거나 새로 건설된 도시에는 로마 시민권과 함께 로마식 사회 제도, 종교, 문화가 도입되었고, 이에 따라 로마의 속주는 점차 로마화되어 갔다.[40]

시대적 변화에 따라 지역별 건축 활동의 중심지도 변화했다. 제국 최성기인 5현제 시대에는 수도 로마가 건축 활동을 주도했지만, 2세기 중반 이후 수도의 건축 활동은 침체되었다. 3세기의 위기에는 제국 북방과 동방 지역의 건축 활동이 현저히 저하되었으나, 무역으로 경제적 번영을 누리던 북아프리카 연안 도시들에서 로마 건축이 유지되고 발전하기도 했다. 3세기 말 이후 수도의 건축 활동이 일부 재개되었지만, 제국의 중심은 다른 도시들로 옮겨가고 있었다.

6. 1. 이탈리아 반도

기원전 4세기까지 로마는 지중해 문명으로부터 비교적 고립된 상태였다. 로마의 초기 건축은 에트루리아의 직접적인 영향을 받았다. 기원전 6세기 전후가 로마 건축의 초기 시대로, 발굴된 유적을 보면 기원전 2세기까지 신전 구성에 그리스 건축 요소는 거의 보이지 않는다. 초기 로마 신전의 대표적인 예는 기원전 509년에 봉헌된 것으로 전해지는 카피톨리누스 언덕의 주피터 옵티무스 막시무스, 유노, 미네르바 신전이다. 이 신전은 깊은 처마를 내전 앞에 두고, 내전이 3개의 방으로 나뉘어 있어 폭이 넓은 거의 정사각형 평면을 가졌다. 이는 낮고 가로로 긴 구성으로 그리스 신전과는 형태가 달랐다. 세 개의 내전은 도시 수호를 위한 세 신, 주피터, 유노, 미네르바를 모셨으며, 신전은 도시에서 가장 높은 언덕 위에 기단(포디움)을 만들어 세워졌다. 기단을 설치하여 기념비적 효과를 주는 것은 에트루리아에서도 비교적 새로운 시도였으며, 이는 그리스 건축의 영향을 받은 것으로 보이지만[44], 기단의 형태 자체는 에트루리아 신전 건축에서 유래했다[45].

전형적인 에트루리아 신전 형식. 내전이 3개의 방으로 이루어져 있으며, 중앙에 주피터 신, 양옆에 유노 신과 미네르바 신이 모셔졌다.

이 외에도 기원전 5세기 초 포룸 보아륨에 건설된 포르투나, 마테르 마투타 신전 역시 발굴을 통해 비슷한 구성의 에트루리아식 신전이었음이 밝혀졌다. 신전 외 건축물로는 팔라티누스 언덕에 남은 기원전 6세기경 저수지[46]와 동시대 성벽[47] 등이 기술적으로 에트루리아 건축과 유사하다.

기원전 4세기 로마는 전환기를 맞는다. 기원전 338년 라티움 전쟁 승리로 캄파니아까지 세력을 넓혔고, 기원전 275년 에피루스 전쟁과 기원전 247년 제1차 포에니 전쟁 승리로 마그나 그라이키아(남부 이탈리아와 시칠리아 섬)를 지배하게 되었다. 기원전 200년경 이 지역은 시라쿠사, 아그리젠토, 파에스툼 등 그리스 식민 도시가 자리 잡은 헬레니즘 문화권이었다. 또한 로마는 포에니 전쟁 후 기원전 200년 제2차 마케도니아 전쟁을 시작하여 기원전 146년 코린토스를 정복하고 마케도니아 왕국, 아테네를 제압하며 발칸 반도로 진출했다. 기원전 2세기 이후 그리스 문명과 직접 접촉하면서 로마는 그리스 건축을 단순히 모방하지 않고 독자적으로 수용하기 시작했다. 문화 수준이 높았던 남이탈리아와 발칸 반도의 정복은 로마에 많은 그리스 예술품을 가져왔고, 이는 스키피오 아이밀리아누스, 루키우스 아이밀리우스 파울루스 마케도니쿠스, 퀸투스 카이킬리우스 메텔루스 마케도니쿠스 등 로마인들에게 받아들여져 큰 영향을 미쳤다[48]. 기원전 2세기 말에는 헤르모도로스 같은 그리스 건축가가 로마에서 활동하기도 했다[49]. 그리스 건축의 영향은 신전 건축에서 두드러지게 나타났다. 에트루리아 시대의 목재와 테라코타를 사용한 평평한 신전 대신, 포르투누스 신전처럼 대리석을 사용하고 주랑으로 둘러싸인 듯 보이는 의사 주주식 신전이 등장했다.

오더 역시 에트루리아식 의사 오더 대신 헤라클레스 빅토르 신전처럼 정확한 그리스식 오더로 변화했다. 이러한 그리스 예술의 영향은 로마가 쇠퇴하는 4세기경까지 로마 건축에 지속되었다[50].

한편, 로마는 알프스 방향의 북방 지역으로도 영토를 확장했다. 공화정 시대 북이탈리아에는 많은 식민 도시가 건설되었는데, 이를 통해 로마는 로마식 사회 구조와 시설을 도시에 도입할 기회를 얻었다. 아리미눔(리미니), 플라켄티아(피아첸차), 티키눔(파비아), 네마우수스(님), 코뭄(코모) 등 군사 기지 도시에 로마의 사회 구조와 지중해 문명의 도시 형태가 도입되었고, 격자 모양 도로로 구획된 도시 모습은 현재도 확인할 수 있다[51]. 기원전 2세기 이후 사회 구조가 복잡해지면서 로마는 그리스 기원 건축물도 독자적으로 수정하여 도시에 통합했다. 특히 남이탈리아에서는 투기장, 극장, 공중목욕탕, 바실리카 등 전형적인 로마 건축물이 만들어졌다. 공화정 시대 도시 유적이 잘 보존된 폼페이 유적에는 기원전 55년 건설된 최초의 영구적인 로마 극장과 투기장이 남아 있으며, 바실리카 역시 로마 영토 내 초기 형태에 속한다. 이처럼 공화정 시대 로마 건축은 사회 구조에 맞는 건축을 새로 만들거나 그리스 유래 건축물을 기능에 맞게 개조하는 방향으로 발전했다.[52]

공화정 말기 기원전 45년 로마는 지중해를 중심으로 대서양에서 흑해까지 광대한 영토를 확보했다. 모든 도시에 수도 로마의 정치·사회 구조와 문화가 전파되었다. 포룸과 부속 건물인 바실리카, 쿠리아, 코미티움, 타불라리움(공문서 보관소), 사에프타(투표소), 신전 등 공공 건축물은 수도의 건축을 모방하여 건설되었다. 현재 로마 시에 남은 공화정 시대 세속 건축물은 기원전 78년 건설된 타불라리움뿐이지만, 오스티아나 코르사 등 초기 식민 도시에서는 로마의 건물을 모방한 공공 건축물이 발굴되고 있다. 식민 도시는 로마의 영향을 받으면서도, 보수적인 수도를 대신해 로마 콘크리트 같은 신기술을 도입하는 실험장 역할을 했다. 대표적인 예가 아치와 토널 볼트의 채용이다. 기원전 4세기까지 아치 사용법이 확립되었으나 초기에는 눈에 띄지 않는 곳이나 창고 등에 주로 사용되었다. 기원전 2세기 무렵에는 폼페이 원형 투기장이나 페루자의 포르타 마르치아 문처럼 건물의 개구부에 아치를 연속적으로 사용하여 리듬감을 주는 방식으로 활용되었고, 이는 곧 수도 로마 건축에도 도입되었다. 아치 활용이 확립되면서 오더는 구조적 의미를 잃고 장식적 요소로 변화하기 시작했지만, 이는 더 후대에 뚜렷해진다.[53]

프라에네스테(현 파레스티나)의 포르투나 프리미게니아 신전은 공화정 시대의 가장 완성도 높은 건축물 중 하나로, 초기 로마 건축의 걸작으로 평가받는다. 정확한 건설 시기는 논란이 있으나, 로마 건축의 독자성이 처음 드러난 술라 시대, 즉 기원전 2세기에서 기원전 1세기 사이로 추정된다.[54] 계단식으로 쌓인 5개의 테라스를 오르며 건물의 모습이 점차 드러나는 구조, 아치를 활용한 리듬감 있는 입면, 로마 콘크리트를 사용한 격자 볼트 등 여러 면에서 시대를 앞선 건축물로 평가받는다.[55]

로마 제정 시대에는 황제가 건축의 가장 큰 후원자가 되었지만, 원로원 의원, 속주 총독, 도시참사회원 등 유력 시민층에 의한 공공 건축 건설도 활발했다.[56] 제정 초기에는 헬레니즘 건축이 로마 건축에 완전히 융합되었고, 아우구스투스 황제 시대에는 대리석 마감을 사용하며 성숙기에 접어들었다. 동시에 로마 건축은 보수적인 경향을 보이기도 했지만, 로마 대화재 이후 네로 황제의 도무스 아우레아나 도미티아누스 황제의 도무스 아우구스타나에서는 새로운 조형이 시도되기도 했다.

=== 식민 도시 건설 ===

공화정 초기부터 중기까지 로마는 인근 도시를 병합했지만 적극적인 도시 건설은 드물었다. 당시 로마는 영토 국가 성격이 약했고, 중부 이탈리아의 에트루리아 정착지 등 기존 도시들이 이미 격자형 구조를 갖추고 있어 로마 수비대가 주둔하기 용이했기 때문이다.[93][94] 그러나 라틴 전쟁으로 로마 세력권이 확장되면서 군사적 방어와 사회적 통치 필요성이 커졌고,[95] 로마와 라틴 동맹 도시에 의한 식민 도시 건설이 활발해졌다.

기원전 4세기부터 기원전 3세기까지 초기 식민 도시 건설은 주로 로마 지배 지역 방어 목적이었다. 로마 시민들은 오스티아(기원전 4세기 중반), 안티움(안치오, 기원전 338년), 알시움(라디스폴리, 기원전 247년), 푸테올리(포초리, 기원전 194년), 살레르눔(살레르노, 기원전 194년) 등 해안가에 식민 도시를 건설했고, 라틴 동맹 도시는 네페테(네피, 기원전 383년), 루케리아(루체라, 기원전 315년), 나르니아(날니, 기원전 299년), 아리미눔(리미니, 기원전 268년), 브룬디시움(브린디시, 기원전 244년), 보노니아(볼로냐, 기원전 181년) 등 내륙 지역 방어를 중심으로 당시 세력권 변방에 집중적으로 건설되었다. 이들 도시는 라틴 동맹 해체 후 로마 군제에 직접 편입되어 로마 군사력 강화에 기여했다.

동맹시 전쟁 후 기원전 89년 폼페이우스 법 시행으로 갈리아 키살피나의 로마화가 본격화되면서 이탈리아 반도 내 식민 도시 건설은 군사적 측면보다 로마 사회 제도 도입, 자본 투입 등 사회·경제적 측면이 강해졌다. 식민 도시 건설 목적 변화 시점은 명확하지 않지만[96], 공화정 말기에는 군사적 목적 외의 식민 도시 건설이 이루어졌다. 예를 들어 가이우스 마리우스는 킴브리·테우토니 전쟁 후 퇴역 병사들을 아프리카, 시칠리아 등지에 이주시켰다. 루키우스 코르넬리우스 술라는 민중파 도시들의 토지를 몰수해 퇴역 병사들에게 분배하고 크루시움(키우지), 파에술라에(피에솔레) 등 식민 도시를 건설하며 정치적 기반을 다졌다.[97] 가이우스 율리우스 카이사르 역시 북부 속주에 루그두눔(리옹), 아우구스타 라우리카(오스트) 등을 신설하고 퇴역 군인을 이주시켜 정치 기반으로 삼았다. 또한, 멸망했던 코린토스에 무산 계급 시민 8만 명을 이주시켜 재건했는데, 이는 로마 시민에 대한 무료 곡물 배급 부담을 줄이는 효과도 있었다.[98]

6. 2. 속주

로마는 알프스에 이르는 북방 지역으로도 영토를 확장했다. 공화정 시대 북이탈리아에는 많은 식민 도시가 건설되었는데, 이를 통해 로마는 로마식 사회 구조와 그것을 수용하는 시설을 도시에 도입할 기회를 얻었다. 아리미눔(현 리미니), 플라켄티아(현 피아첸차), 티키눔(현 파비아), 네마우수스(현 님), 코뭄(현 코모) 등 군사 기지 도시에 로마의 사회 구조와 지중해 문명의 도시 형태가 도입되었다. 격자 모양의 도로로 질서정연하게 구획된 도시의 모습은 현재도 분명하게 확인할 수 있다[51].기원전 2세기 이후 급속히 진행된 사회 구조의 복잡화에 대응하기 위해 로마에서는 그리스에서 유래한 건축물도 독자적으로 수정하여 도시 속에 통합했다. 특히 남이탈리아에서는 전형적인 로마 건축으로 여겨지는 건물, 즉 투기장, 극장, 그리고 아마 공중목욕탕과 바실리카가 만들어졌다. 공화정 시대 도시 유적이 잘 남아 있는 폼페이 유적에는 기원전 55년에 건설된 최초의 영구적인 로마 극장과 투기장이 남아 있다. 바실리카 또한 로마 영토 내에서는 초기에 속하는 것이다. 이처럼 공화정 시대 로마 건축은 사회 구조에 적합한 건축을 새롭게 만들거나, 그리스 유래의 건축물을 기능에 맞게 개조하는 방식으로 발전했다.[52]

식민 도시는 로마의 영향만 받은 것이 아니라, 보수적인 수도 로마를 대신하여 로마 콘크리트 같은 신기술을 도입하는 실험장의 역할을 하기도 했다. 대표적인 예가 아치와 볼트의 채용이다. 기원전 4세기까지 아치의 사용법이 확립되었지만, 처음에는 눈에 띄지 않는 장소나 창고 등 미적 관점이 요구되지 않는 곳에 주로 사용되었다. 기원전 2세기 무렵이 되면 폼페이의 원형 투기장이나 페루자의 포르타 마르치아 문 등에서 볼 수 있듯이, 건물의 개구부를 아치의 연속으로 리듬감 있게 구성할 정도로 활용되었고, 이는 곧 수도 로마의 건축에도 도입되었다.[53]

로마 제정 시대가 되면서 로마 건축의 가장 큰 후원자는 황제가 되었지만, 원로원 의원이나 속주 총독, 도시참사회원 등 유력 시민층에 의한 공공 건축 건설도 활발했다.[56] 제정 초기까지 로마 건축 안에 헬레니즘 건축이 완전히 융합되었고, 아우구스투스 통치하에서는 대리석 마감을 사용하며 성숙해졌다. 동시에 로마 건축은 보수적인 경향을 강하게 보이게 되었지만, 한편으로는 로마 대화재 이후 네로 황제가 건설한 도무스 아우레아나 도미티아누스 황제의 도무스 아우구스타나에서는 로마 건축에 새로운 조형이 도입되기도 했다.

도시를 새롭게 건설할 때, 로마는 일정한 원칙에 따라 도시 구조를 계획했다. 이는 단순히 건설의 효율성을 높이는 것뿐만 아니라, 로마의 사회 구조 자체를 지배 지역에 통합하는 역할을 담당했으며, 속주의 로마화에 크게 기여했다.[99] 로마의 신설 도시는 지중해 동부에 널리 퍼져 있던 기하학적인 구조를 가진, 소위 '히포다모스식 도시 계획'[100]의 영향을 받았다. 로마인들은 도시를 한 변이 2400페이스[101], 면적 100ha[102]의 정사각형으로 질서정연하게 구획하고, 동서남북으로 큰 간선 도로를 만들었다. 남북으로 통하는 큰 길은 '카르도 막시무스', 동서의 큰 길은 '데쿠마누스 막시무스'라고 불렀다. 이는 도시 건설 시 기준이 되는 측량선을 도로로 정비한 것이다. 도시 창건 의식에서는 먼저 이 두 축선을 결정하고, 도시의 경계가 되는 부분에 포메리움이라는 도랑을 팠다. 이는 도시를 신성하게 구별하는 중요한 경계였다. 측량 기술자는 '그로마'라는 기구를 사용하여 측량을 실시하고, 도시를 바둑판 모양의 구획('인슐라')으로 나누었다[103]. 포메리움 안쪽에는 성벽이 건설되었고, 데쿠마누스와 카르도의 연장선상에 네 개의 큰 성문이 설치되었다.[104] 도시 중심에는 '문두스'라는 구멍을 파고 제물을 바쳤다.[105] 로마 역사가들에 따르면 이러한 의식은 에트루리아인에게서 배운 것이라고 한다. 도시를 수호하는 카피톨리움의 삼실 구조 신전 역시 에트루리아에서 유래한 것이다. 도시 외부 역시 정사각형으로 구획되어 농장으로 개인에게 분배되었다.

그러나 도시가 경제적 요인 등으로 팽창하면, 초기의 기하학적 구조는 점차 사라지고 전혀 다른 형태의 도시가 형성되기도 했다. 1세기 말에 건설된 식민 도시 쿠이쿨룸(현 젬마라)은 카르도와 데쿠마누스가 교차하는 지점에 포룸을 둔 전형적인 로마 도시였지만, 2세기에 인구가 성벽 안을 넘어서자 남쪽으로 확장되었다. 옛 남문 자리가 새로운 중심이 되고 성벽 밖에 포룸, 세베루스 신전, 바실리카 등이 지어졌지만, 새로운 시가지는 이전 도시 형태와는 달랐다.[106] 카르도 막시무스는 연장되었지만 열주랑은 형성되지 않았고, 데쿠마누스 막시무스와 같은 도로는 직선이 아닌 곡선 형태로 나타나는 등, 구시가지처럼 명확한 구성을 가지지 않고 포룸을 중심으로 하는 방사형에 가까운 형태를 보였다. 탐가스(현 팀가드) 역시 1세기 말에 건설된 전통적인 정사각형 로마 도시였으나, 카피톨리움이 있는 성벽 서쪽으로 도시가 확장되면서 세르티우스 시장 등이 건설되었다. 이 새로운 거리 역시 쿠이쿨룸과 마찬가지로 규칙성을 가지지 않았다.[107] 이처럼 번영을 이룬 도시는 팽창하면서 최초의 골격이 불명확해지는 경향이 있었고, 로마 제국 멸망 후에도 살아남은 도시들은 오랜 세월 동안 바둑판 모양의 구성이 사라지고 미궁처럼 변해갔다.[108] 신중하게 계획된 도시 구성이 도시의 성장과 함께 혼란스러워지는 모습은 수도 로마에서도 마찬가지로 나타났다.

7. 영향

로마 건축은 전로마네스크 건축과 로마네스크 건축의 기본적인 어휘를 제공했으며, 제국의 옛 경계를 넘어 아일랜드와 스칸디나비아 등 기독교 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 동쪽에서는 비잔틴 건축이 새로운 양식의 교회를 발전시켰지만, 대부분의 다른 건물들은 후기 로마 양식과 매우 유사하게 남아 있었다. 이는 이슬람 건축에서도 마찬가지였는데, 특히 주택과 목욕탕과 같은 개인 건물과 요새와 다리와 같은 토목 공학에서 로마 양식이 오랫동안 지속되었다.

유럽에서는 이탈리아 르네상스가 처음에는 로마의 사례만을 바탕으로 고전 양식을 의식적으로 부활시켰다.[7] 건축가들은 비트루비우스를 존중하며 재해석했고, 토스카나 양식과 합성 양식이 처음으로 공식화되어 기존의 3가지 양식에 더해 5가지 양식을 만들었다.[8] 바로크 건축의 화려함 이후, 18세기의 신고전주의 건축은 더욱 순수한 고전 양식을 부활시켰고, 처음으로 그리스 세계에서 직접적인 영향을 받았다.

팔라디오 건축, 영어권 국가의 조지아 건축과 리젠시 건축, 미국의 페더럴 건축, 그리고 후기의 스트립 클래식과 PWA 모더니즘 등 수많은 지역 고전 양식이 발전했다.

오늘날에도 은행, 정부 건물, 대저택, 심지어 작은 주택에서도 도리아식 기둥과 박공벽이 있는 현관, 또는 로마 원형, 종종 폼페이나 헤르쿨라네움에서 유래한 벽난로나 모자이크 샤워 바닥과 같은 형태로 로마의 영향을 찾아볼 수 있다. 로마의 위대한 기둥, 돔, 아치는 신대륙에서도 반영되었는데, 워싱턴 D.C.에는 국회 의사당, 백악관, 링컨 기념관 등의 정부 건물이 대표적이다. 미국 전역에서 지역 정부 청사는 일반적으로 로마의 위대한 전통에 따라 지어졌으며, 웅장한 돌 계단이 높이 솟은 기둥이 있는 현관으로 이어지고, 거대한 돔은 내부가 로마에서 인기 있었던 것과 동일하거나 유사한 주제로 금박을 입히거나 장식되었다.

영국에서도 비슷한 열정으로 지난 5세기 동안 수천 채의 시민 및 주거용 신고전주의 건물이 건설되었으며, 가장 웅장한 시골 저택과 대저택 중 많은 수가 순수 고전 양식으로 지어졌는데, 대표적인 예로 버킹엄 궁전이 있다.[9]

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

논문

The Roman Territorial Arch

1915

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

Materials and construction techniques

[13]

서적

Materials and construction techniques

[14]

서적

[15]

논문

A Page from Latin Notes Supplement XV, Entitled SOME STORIES ABOUT THE ROMAN FORUM

[16]

논문

The Roman Forum as Cicero Saw It

1908-06

[17]

서적

Epist. VIII.18

[18]

서적

Epist. 45

[19]

논문

Horrea Romana: Roman Storehouses

1929-12-02

[20]

논문

Horrea Romana: Roman Storehouses

1929-12-02

[21]

서적

[22]

서적

Annales

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

웹사이트

La Villa Romana dell'Auditorium

https://web.archive.[...]

[28]

웹사이트

Glossary and Index of (mostly) Asian Art

https://web.archive.[...]

2014-09-24

[29]

웹사이트

Museo del Sannio

https://web.archive.[...]

2014-10-04

[30]

웹사이트

Three Obelisks in Benevento

https://web.archive.[...]

2014-10-04

[31]

백과사전

Triumphal Arch

Britannica

[32]

백과사전

Triumphal arch

Grove Art Online. Oxford Art Online.

2010-07-30

[33]

웹사이트

Designing the segmental arch

http://imgs.ebuild.c[...]

ebuild.com

2010-05-08

[34]

서적

The Walls of Rome

https://books.google[...]

Osprey Publishing

2008

[35]

웹사이트

Baiae, historic site, Italy

https://www.britanni[...]

Encyclopedia Britannica

2021-06-06

[36]

harvnb

[37]

harvnb

[38]

웹사이트

Pomorie tomb remains an unsolved mystery for 100 years

https://bnr.bg/en/po[...]

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

문서

네 개의 지배 중심지

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

문서

[69]

문서

[70]

서적

[71]

書籍

[72]

書籍

[73]

書籍

[74]

書籍

[75]

書籍

[76]

書籍

[77]

문서

ブリタンニア

[78]

문서

内部円堂の直径と、中央部の天井(天窓)までの高さは等しい。また、その円に内接する正方形の一辺の長さと、円堂下層のオーダー上部にあるコーニスから中央部の天井までの高さも等しい。さらに、この建物は細部にも比率関係が認められ、その比率は4・8・16・32で成り立っている。

[79]

문서

ドームに認められる方形の凹部がそれである。これは、ドームの重量自体を軽減する働きを持つほか、コンクリートを均等に乾燥させる効果もある。また、凸部をリブとして考えるならば、構造を補強するものと見なすこともできる。

[80]

문서

ティベリウスは皇帝に即位する前はロードス島に、晩年はカプリ島に隠棲しており、それぞれにヴィッラを構えていた。

[81]

書籍

[82]

書籍

[83]

書籍

[84]

문서

例外的にアルカイック期の代表的な建築のひとつであるアポロン神殿が残る。

[85]

書籍

[86]

書籍

[87]

書籍

[88]

書籍

[89]

書籍

[90]

書籍

[91]

문서

しかし、サンタ・コンスタンツァ聖堂やサント・ステファノ・ロトンド聖堂など、宮殿やパヴィリオン、霊廟に見られる集中形式の建築物も、主に殉教者記念礼拝堂などで採用されている。また、アンティオケイア大聖堂や、カッパドキアのナジアンゾス聖堂のように、多数の信徒を集めなければならなかったはずの大聖堂が集中形式として建設されたものもある。

[92]

書籍

[93]

書籍

[94]

書籍

[95]

書籍

[96]

書籍

[97]

書籍

[98]

書籍

[99]

書籍

[100]

문서

ギリシア人建築家ヒッポダモスが考案したとされる都市計画。ヒッポダモス式はミレトスをはじめ、プリエネステ、エフェソスなどのイオニア地方の都市、アテナイの外港ペイライエウス(現ピレウス)などで採用された。

[101]

문서

pes。長さの単位。1pesは約29.5cm。

[102]

문서

heredium。面積の単位。1herediaは約50ha。

[103]

書籍

[104]

書籍

[105]

書籍

[106]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[107]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[108]

문서

콘스탄티노폴리스(현 이스탄불), 다마스쿠스 등

[109]

서적

(서적 제목 정보 없음)

鈴木

[110]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[111]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[112]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[113]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[114]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[115]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[116]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[117]

문서

최성기 트라야누스 황제 시대에는, 추정 약 120만 명의 거대 도시가 된다.

[118]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[119]

서적

(서적 제목 정보 없음)

森田

[120]

문서

바실리카는 기본적으로는 다목적 홀에 가깝다. 자세한 내용은 바실리카를 참조.

[121]

서적

(서적 제목 정보 없음)

森田

[122]

문서

예외도 있으며, 팀가드에서는 성벽 밖의 언덕 위에 건설되고 있다. 또한, 속주 브리타니아에서는, 포럼에 신전을 건설하는 것은 드물다. 이러한 상황이 생긴 원인은 잘 알려져 있지 않지만, 로마인 이주 이전의 신앙에 거슬러 올라가는 것으로 생각된다.

[123]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[124]

문서

오케스트라의 중심에는, 투멜레(제단)가 있다. 고대 그리스에서는, 연극은 단순한 오락이 아니라, 종교와 밀접하게 연결된 의식이었다.

[125]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[126]

서적

(서적 제목 정보 없음)

土居

[127]

서적

(서적 제목 정보 없음)

北野

[128]

문서

나보나 광장 등, 그 형상이 광장으로 남아 있는 것도 있다.

[129]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[130]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[131]

서적

(서적 제목 정보 없음)

森田

[132]

문서

로마인은, 구조의 구별을 벽면의 마무리 방법에 따라 구분하고 있으며, 오늘날처럼 공법으로 구분하고 있는 것은 아니다. 따라서, 콘크리트 공법이라고 부를 수 있는 구조 외에, 오늘날에는 조적조로 분류되는 공법에도 같은 명칭이 사용되었다. 예를 들어, 「오푸스 테스타케움」은, 마무리 겸용의 거푸집으로 벽돌이 사용되고 있는 콘크리트조도 있으면, 단순한 벽돌조인 경우도 있다. 또한, 벽돌의 접합재는 모르타르이지만, 이 모르타르에 해당하는 명칭도 존재하지 않는다. 로만 콘크리트는 편리한 명칭이지만, 로마인은, 구조체에 대해 현대인과는 다른 생각을 가지고 있었다는 점에 대해 주의할 필요가 있다.

[133]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[134]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[135]

서적

(서적 제목 정보 없음)

[136]

문서

1760년대에 이르기까지, 그리스 건축은 거의 알려져 있지 않았고, 18세기의 조원가·건축가인 배티 랭그리는 『A Sure Guide to Builders』(1721년)에서, 「그리스의 건물에 대한 단서가 아무것도 남아 있지 않고, 우리는 모두 로마의 고대 유적에 판을 구해야 한다」고 말하고 있다. 그리스 예술을 모방해야 한다고 한 빈켈만이 그리스의 것이라고 한 예술 작품의 대부분이, 사실은 그리스 시대의 것이 아니었던 것도, 이것을 증명하고 있다.

[137]

문서

15세기까지, 비트루비우스의 『건축에 관하여』는, 토마스 아퀴나스, 페트라르카, 그리고 1414년에 상크트 갈렌 수도원에서 이 서적을 재발견하는 첸치오 루스티치, 와 같은 일부 지식인의 눈에 띄는 것뿐이었다. 또한, 보카치오도 사본의 열람을 원했던 것처럼, 그 존재를 알고 있었다. 16세기 이후, 이 건축서는 여러 나라 말로 번역·출판되어, 널리 알려지게 되었다. 1511년에 라틴어판(프라 조콘도판), 1521년에 도판입의 이탈리아어판(체자리아노판), 프랑스어에서는 기욤 필란드리에판이 1544년에 출판되고 있다.

[138]

서적

(서적 제목 정보 없음)

川上・中村

[139]

문서

영국에서는, 1733년에 디렛탄트 협회가 설립되어, 고고학의 성장에 결정적인 역할을 담당하게 된다. 제임스 스튜어트 및 니콜라스 레벳 『Antiquities of Athens』(1762년), C.R.코카렐 『The Temples of Jupiter Panhellenius at Aegina, and of Apollo Epicurius at Bassae』(1860년) 등은, 그 성과이다. 그 외, 판클란치 『Antichita Siciliane』(1752년), 줄리앙 다비드 르로와 『Les Ruines des plus beaux monuments de la Grece』(1758년) 등이 있다.

[140]

문서

건축을 포함한 그리스의 예술이 로마에 우월하다는 생각은, 니콜라 푸생의 서간(1647년), 프란체스코 밀리차 『Dizionario delle Belle Arti del Disegno』(1787년) 등에 보인다. 또한, 고전 건축과 고딕 건축을 비교 검토할 때에도, 대상이 되는 것은 그리스 건축이 되었다.

[141]

서적

(제목 없음)

1996

[142]

서적

(제목 없음)

1996

[143]

서적

Leptis Magna, The Urban Development of Ancient Corinth, Djemila, Die Ruinen von Ephesos, Palmyra, Jerash and the Decapolis, Baalbek

1964,1965,1968,1972,1979,1982,1980

[144]

문서

(제목 없음)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com