의정부 전투 (1951년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

의정부 전투는 1951년 1월, 중공군의 개입으로 유엔군이 북한에서 철수하면서 서울 방어를 위해 벌어진 전투이다. 영국 연방 제27여단과 호주 제3왕립연대가 미8군의 철수를 엄호하며 의정부 계곡에서 방어선을 구축했다. 호주군은 중공군의 공격을 받으며 서울 남쪽으로 철수했고, 이 전투를 통해 미8군은 서울에서 철수할 수 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1951년 1월 - 국민방위군 사건

국민방위군 사건은 한국 전쟁 중 창설된 국민방위군에서 부정부패와 부실 운영으로 9만 명 이상의 사상자가 발생한 비극적인 사건으로, 이승만 정권의 부정부패를 드러내고 한국 사회에 큰 충격을 주어 민주주의와 정의로운 사회에 대한 요구를 강화하는 계기가 되었다. - 1951년 1월 - 집단살해죄의 방지와 처벌에 관한 협약

집단살해죄의 방지와 처벌에 관한 협약은 특정 집단 파괴 의도를 가진 집단살해 행위를 국제법상 범죄로 규정하고 예방과 처벌을 위한 국가 간 협력을 명시하는 국제 조약이다. - 오스트레일리아가 참가한 한국 전쟁의 전투와 작전 - 코만도 작전

코만도 작전은 한국 전쟁 중 미 제8군이 제임스타운 선 확보를 목표로 철원-금화 철도 보호와 적 요새 점령을 시도했으나, 막대한 피해와 전선 교착 심화, 국제적 비판을 야기하며 폴차지 작전으로 이어진 작전이다. - 오스트레일리아가 참가한 한국 전쟁의 전투와 작전 - 제1차 마량산 전투

제1차 마량산 전투는 1951년 10월 한국 전쟁 중 코만도 작전의 일환으로 영국군 제1영연방사단이 임진강을 사이에 두고 중국 인민지원군과 벌인 전투로, 특히 제28영국연방여단이 마량산을 점령했으나 한 달 뒤 중공군에게 다시 빼앗겼으며, 호주 육군의 한국 전쟁 최대 업적 중 하나로 평가받는다. - 1951년 한국 전쟁의 전투와 작전 - 지평리 전투

지평리 전투는 한국 전쟁 중 미 제23연대 전투단이 중공군의 대규모 공격을 격퇴하고 미 제1기병사단의 지원으로 승리하여 UN군의 사기를 진작시키고 전황에 중요한 영향을 미친 전투이다. - 1951년 한국 전쟁의 전투와 작전 - 율동 전투

율동 전투는 한국 전쟁 중 필리핀 제10대대 전투단이 율동 지역에서 수적 열세에도 불구하고 중공군에 맞서 싸워 미 제3사단의 후퇴를 지원한 전투로, 필리핀군의 용맹함을 기리는 기념비가 세워지고 한국과 필리핀 간의 우호 관계를 상징하는 사건이다.

2. 배경

1951년 1월 1일, 영국 연방 제27여단은 미국 제8군의 철수를 엄호하기 위해 북쪽으로 이동했다. 오스트레일리아 제3대대는 독천에 가장 전방에 배치되었다. 해가 질 무렵, 오스트레일리아군은 전진하는 중공군에게 포위되어 섬멸될 위험이 커지자 의정부 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다. 남쪽으로 철수하는 동안 오스트레일리아 대대는 중공군의 사격을 받았고, 지휘 부대는 중공군이 설치한 도로 장애물을 통과하면서 1명이 부상을 입었다. 오스트레일리아 제3대대의 A 중대와 C 중대는 도로를 확보하는 과정에서 7명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.[5]

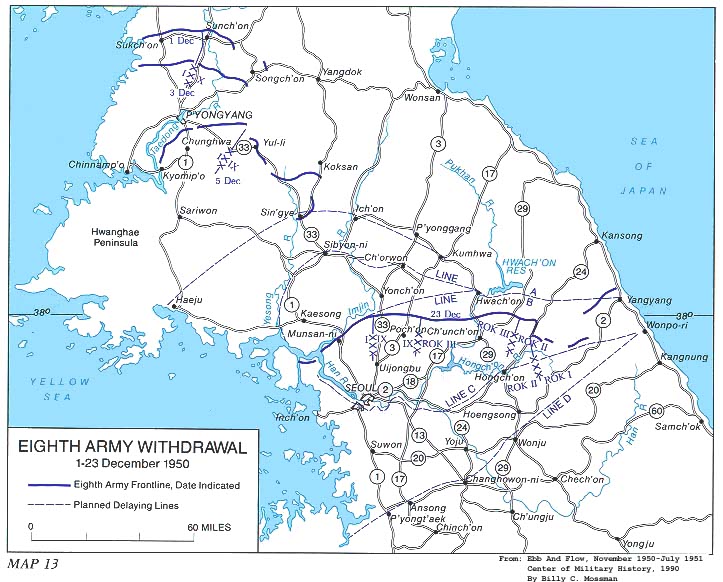

중국인민지원군이 1950년 11월 25일 청천강 전투를 시작으로 유엔군을 공격하면서, 유엔은 북한에서 철수하여 서울 북방의 방어선으로 향했다. 서울 북방의 방어선에서 제27보병여단은 유엔군의 선봉을 맡아 서울로부터 북쪽으로 20km 떨어진 의정부 협곡에서 중국인민지원군의 공격을 저지하려고 했다.[5] 제27영연방여단은 300km를 후퇴하여 서울 북쪽 32km 지점인 의정부 계곡에서 유엔군 후위 부대를 형성하여 서울로 향하는 길을 방어했다.[1]

3. 전투

1월 2일 재집결한 제3대대는 서울 북쪽을 순찰하고 제1미들섹스연대와 함께 서울 북방에 교두보를 마련하는 임무를 맡았다. 아길 앤 서덜랜드 하일랜드 연대는 한강 북쪽의 주요 교량들을 보호하는 임무를 수행했다.[5]

1월 3일 제3대대는 다시 독천으로 파견되어 미국 제8군의 마지막 부대 철수를 엄호했다. 이들은 20시까지 제3대대의 전선을 통과했다.[7] 23시 30분, 왕립 오스트레일리아 제3대대 D 중대가 중공군 순찰대로부터 공격을 받아 4명이 부상을 입었지만, 야간 공격은 격전 끝에 오스트레일리아군의 승리로 끝났다. 1월 4일 05시 30분, 제3대대는 중공군에게 도로가 차단되는 것을 막기 위해 본부를 철수시켰다. 이후 중공군의 공격은 없었고, 오스트레일리아군은 서울 쪽으로 철수했다.[5] 08시 30분에 서울 남쪽으로 이동하라는 명령을 받은 후, 병사들은 중공군이 자신들이 막 떠난 자리를 점령하는 것을 보았다.

서울 북쪽 외곽으로 철수한 후, 시가지를 철수하는 동안 방어선을 유지했다. 1월 4일 20시 30분에 제3대대는 서울 남쪽, 한강을 건너 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다.[5]

3. 1. 한국전쟁과 의정부

1950년 12월 31일부터 1951년 1월 1일까지 영국 연방 제27여단은 미국 제8군의 철수를 엄호하기 위해 북쪽으로 이동했다. 이 과정에서 오스트레일리아 제3대대는 독천에 가장 முன்னதாக 배치되었다. 1월 1일 해질 무렵, 오스트레일리아군은 전진하는 중공군에게 포위되어 섬멸될 위험이 커지자 의정부 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다. 남쪽으로 철수하는 동안 오스트레일리아 대대는 중공군의 사격을 받았고, 지휘 부대는 중공군이 설치한 도로 장애물을 통과하면서 1명이 부상을 입었다. 오스트레일리아 제3대대의 A 중대와 C 중대는 도로를 확보하는 과정에서 7명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.[5][1]

1월 2일 재집결한 제3대대는 서울 북쪽을 순찰하고 제1미들섹스연대와 함께 서울 북방에 교두보를 마련하는 임무를 맡았다. 아길 앤 서덜랜드 하일랜드 연대는 한강 북쪽의 주요 교량들을 보호하는 임무를 수행했다.[5][1]

1월 3일 제3대대는 다시 독천으로 파견되어 미국 제8군의 마지막 부대 철수를 엄호했다. 이들은 20시까지 제3대대의 전선을 통과했다.[3] 23시 30분, 왕립 오스트레일리아 제3대대 D 중대가 중공군 순찰대로부터 공격을 받아 4명이 부상을 입었지만, 야간 공격은 격전 끝에 오스트레일리아군의 승리로 끝났다. 1월 4일 05시 30분, 제3대대는 중공군에게 도로가 차단되는 것을 막기 위해 본부를 철수시켰다. 이후 중공군의 공격은 없었고, 오스트레일리아군은 서울 쪽으로 철수했다.[5][1] 08시 30분에 서울 남쪽으로 이동하라는 명령을 받은 후, 병사들은 중공군이 자신들이 막 떠난 자리를 점령하는 것을 보았다.

서울 북쪽 외곽으로 철수한 후, 시가지를 철수하는 동안 방어선을 유지했다. 1월 4일 20시 30분에 제3대대는 서울 남쪽, 한강을 건너 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다.[1]

3. 2. 중공군 참전과 유엔군의 후퇴

중국인민지원군이 1950년 11월 25일 청천강 전투를 시작으로 유엔군을 공격하면서, 유엔은 북한에서 철수하기 시작했다. 서울 북방의 방어선에서 제27보병여단은 유엔군의 선봉을 맡아 서울로부터 북쪽으로 20km 떨어진 의정부 협곡에서 중국인민지원군의 공격을 저지하려고 했다.[5]

중공군이 1950년 11월 25일 제2차 공세를 시작한 후, 유엔군은 북한에서 철수하여 서울 북쪽의 방어선으로 향했다. 제27영연방여단은 300km를 후퇴하여 서울 북쪽 32km 지점인 의정부 계곡에서 유엔군 후위 부대를 형성하여 서울로 향하는 길을 방어했다.[1]

3. 3. 호주군의 활약

1951년 1월 1일, 영국 연방 제27여단은 미국 제8군의 철수를 엄호하기 위해 북쪽으로 이동했으며, 제3왕립연대는 최전방인 덕천에 배치되었다. 해가 질 무렵, 호주군은 전진하는 중공군에게 포위되어 섬멸될 위험이 커지자 의정부 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다.[1] 남쪽으로 이동하는 동안 연대는 격렬한 공격을 받았고, 선두 부대는 중공군의 도로 봉쇄를 뚫고 지나가야 했으며, 이 과정에서 1명이 부상을 입었다. 제3왕립연대의 "A 중대"와 "C 중대"는 도로 확보를 위해 전투를 벌여 7명을 사살하고 4명의 부상자를 냈다.[1]

1월 2일, 재집결한 제3왕립연대는 서울 북쪽에서 중대 규모의 정찰을 수행하고 제1 미들섹스 연대와 함께 서울 북쪽 외곽을 방어하는 임무를 맡았다. 제1 아르길 앤드 서덜랜드 하이랜드 연대는 한강을 건너 서울로 들어오는 주요 교량을 보호했다.[1]

1월 3일, 제3왕립연대는 다시 덕천으로 이동하여 미국 제8군의 마지막 병력 철수를 엄호했으며, 이들은 20시까지 제3왕립연대의 전선을 통과했다.[3] 23시 30분, 제3왕립연대의 "D 중대"는 적의 전진 정찰대로부터 격렬한 공격을 받아 4명의 부상자를 냈고, 밤새도록 적의 공격을 격퇴했다. 제3왕립연대의 전초 기지는 서쪽에서 밀려오는 중공군에게 포위되는 것을 막기 위해 1월 4일 05시 30분에 중대 본부로 철수했다. 예상했던 대규모 공격은 발생하지 않았지만, 08시 30분에 서울 남쪽으로 이동하라는 명령을 받은 후, 병사들은 중공군이 자신들이 막 떠난 자리를 점령하는 것을 보았다.[1]

서울 북쪽 외곽으로 철수한 후, 시가지를 철수하는 동안 방어선을 유지했다. 1월 4일 20시 30분에 제3왕립연대는 서울 남쪽, 한강을 건너 남쪽으로 철수하라는 명령을 받았다.[1]

4. 여파

의정부 전투와 그 교외에서의 전투 결과, 미국 제8군은 서울에서 철수할 수 있었다. 중국인민지원군은 전사자 7명이 발생했고, 부상자 수는 확인되지 않았다. 오스트레일리아군에서는 총 9명의 부상자가 발생했다. 아길 앤드 서덜랜드 하일랜더 여단 제1대대는 서울에 마지막으로 남았던 유엔군 부대였으며, 왕립 오스트레일리아 연대 제3대대는 한강을 마지막으로 건넌 유엔군 부대였다.[5] 이후 한강의 교량들은 미군 공병대에 의해 폭파되었다.[8] 제27영국 연방 여단은 요다내 인근 지역으로 철수하였다.[4]

참조

[1]

서적

Coulthard-Clark 2001

[2]

서적

Odgers 2009

[3]

서적

Odgers 2009

[4]

서적

Odgers 2009

[5]

서적

Coulthard-Clark 2001

[6]

서적

Odgers 2009

[7]

서적

Odgers 2009

[8]

서적

Odgers 2009

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com