절운

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《절운》은 601년 수나라의 육법언이 편찬한 중국의 운서이다. 당나라 시대에 문학 발음의 권위 있는 자료로 인정받았으며, 여러 차례 개정 및 증보를 거쳐 송나라 시대의 《광운》과 《집운》에 통합되었다. 《절운》은 12,158자 항목을 193개의 운목과 소운으로 나누어 수록하고 있으며, 중고음을 재구성하는 주요 근거로 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수나라의 문화 - 태극궁

태극궁은 수나라 시대 대흥궁으로 불리던 궁궐로, 수나라 초기에 건설되어 수나라와 당나라 초기의 정치적, 행정적 중심지 역할을 했으며, 자금성보다 큰 규모를 자랑한다. - 수나라의 문화 - 룽먼 석굴

룽먼 석굴은 뤄양 부근 뤄허 강가에 위치한 중국 3대 석굴 중 하나로, 5세기 후반부터 북위, 수, 당나라 시대를 거치며 1,400여 개의 석굴과 10만여 점의 불상, 2,500여 개의 비석 등이 만들어졌으며, 중국 5A급 관광지로 보호받고 있다. - 중국어 음운론 - 운서

운서는 한시와 부를 지을 때 압운을 쉽게 하기 위해 한자를 운에 따라 배열한 사전으로, 중국에서 시작되어 한국과 일본으로 전파되었으며, 한자의 음가를 표시하고 압운을 돕는다. - 중국어 음운론 - 반절

반절은 한자 음을 표기하기 위해 두 한자를 결합하여 표기하는 표음 방식이며, 인도 음운학 지식의 영향을 받아 도입되어 한어 병음이 등장하기 전까지 사용되었고, 중고음 연구의 기초 자료로 활용되지만 현대 중국어 발음 변화로 인해 사용 빈도가 줄었다.

2. 역사

《절운》은 601년 수나라 육법언(陸法言, Lu Fayan)이 편찬하였다. 육법언은 자신의 집에서 여덟 명의 학자들과 음운과 운율에 대해 토론하며, 기존 운서들의 문제점을 지적하고 새로운 운서 편찬의 필요성을 인식했다. 이 토론에서 남북조 시대 남쪽 출신인 안지추(顏之推, Yan Zhitui)와 소해(蕭該, Xiao Gai)가 《절운》의 기준 설정에 큰 영향을 미쳤다. 하지만 이 사전은 육법언이 혼자 편찬했으며, 현재는 전해지지 않는 여러 개의 이전 사전들을 참고했다.

절운은 12,158자 항목을 5권으로 나누어 수록하고 있다. 평성의 많은 단어는 두 권으로, 나머지 세 성조(상성, 거성, 입성)는 각각 한 권으로 구성되어 있다.

당나라(唐 dynasty) 시대에 고전 중국시가 발전하면서, 《절운》은 문학 발음의 권위 있는 자료로 인정받았다. 이후 장손눌언(長孫訥言, Zhǎngsūn Nèyán), 왕인흡(王仁煦, Wáng Renxu), 손염(孫愐, Sun Mian) 등에 의해 여러 차례 개정 및 증보되었다. 677년 장손눌언이 주석을 달았고, 706년 왕인흡이 《간류보결절운(刊謬補缺切韻, Kanmiu Buque Qieyun)》("《절운》 수정 및 보충")으로 개정 및 출판했으며, 751년 손염이 《당운(唐韻, Tángyùn)》("당 운율")으로 편찬 및 재출판했고, 결국 송나라(宋 dynasty) 시대의 《광운(廣韻, Guangyun)》과 《집운(集韻, Jiyun)》 운율 사전에 통합되었다. 돈황 문서(Dunhuang manuscripts)와 투루판(Turpan)에서 발견된 사본 중 일부 단편들은 절운의 이러한 당나라 사전 개정판 자료를 제공한다.

《절운》은 불교의 도래 이후 중국에서 발전된 향상된 음운 인식을 반영했는데, 이는 정교한 인도 언어학을 소개했다. 거처왕국(Kingdom of Qocho)의 위구르인들은 《절운》의 한 버전을 사용했다.

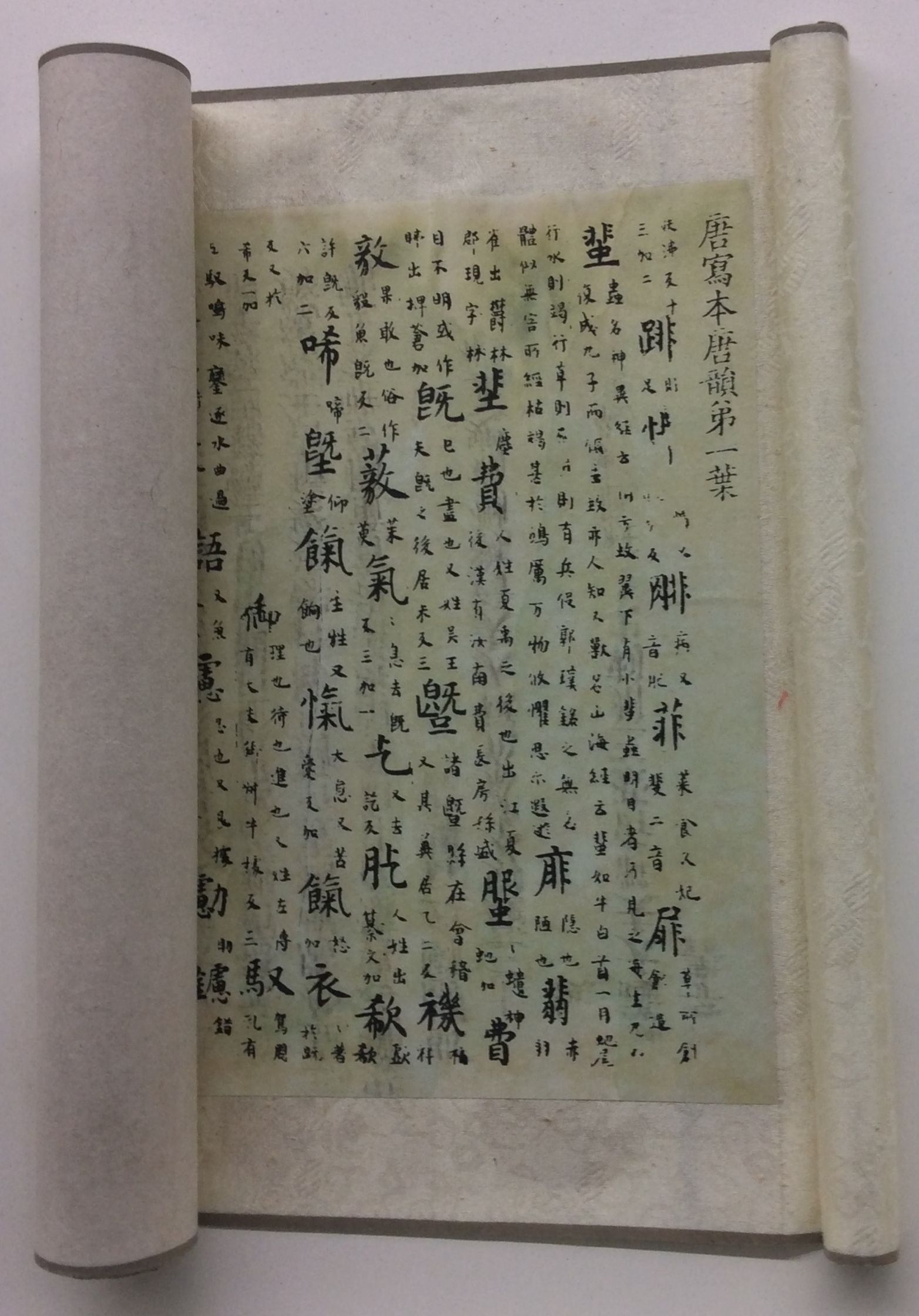

당나라 시대에는 여러 필사가들이 이 작품의 개정판에 대한 엄청난 수요를 충족시키기 위해 사본을 제작하는 데 종사했다. 특히 뛰어난 서예로 유명한 여성인 오채란(吳彩鸞, Wú Cǎiluán)이 9세기 초에 제작한 왕인흡 판본이 귀하게 여겨졌다. 이 사본 중 하나는 휘종(Emperor Huizong of Song)(1100~1126)이 소장했다. 1947년 두 명의 학자가 베이징 류리창(Liulichang) 서시장에서 이 사본을 발견하였고, 중국 언어학자들의 연구에 활용되었다.

3. 구조

== 운목과 소운 ==

《절운》(切韻)의 항목들은 193개의 운목(韻目)으로 나뉘며, 각 운목은 첫 글자로 명명된다. 각 운목은 다시 동음이의어 그룹인 소운(小韻)으로 세분된다. 각 소운의 첫 항목은 반절(反切)로 발음을 표시한다. 예를 들어, '東'(dōng, 동)은 德(tək)의 음두와 紅(ɣuŋ)의 음미를 따서 [tuŋ]으로 발음되며, 木方(목방)으로 주석이 달려 있다. 이는 나무의 방향(오행(五行) 중 하나)을 의미한다. 숫자 二("이")는 이것이 동음이의어 그룹의 두 번째 항목 중 첫 번째임을 나타낸다.

후대의 운서(韻書)는 더 많은 항목과 완전한 정의, 그리고 몇몇 추가된 운 그룹을 포함했지만, 같은 구조를 유지했다.

《절운》은 중고음(中古音)을 직접적으로 기록한 것이 아니라, 고전을 읽을 때 글자를 어떻게 발음해야 하는지를 기록한 것이다. 이 운서의 철자가 중국 중세음을 재구성하는 주요 근거이기 때문에, 언어학자들은 그것이 어떤 종류의 중국어를 기록한 것인지에 대해 의견이 분분하다.

3. 1. 운목과 소운

《절운》(切韻)의 항목들은 193개의 운목(韻目)으로 나뉘며, 각 운목은 첫 글자로 명명된다. 각 운목은 다시 동음이의어 그룹인 소운(小韻)으로 세분된다. 각 소운의 첫 항목은 반절(反切)로 발음을 표시한다. 예를 들어, '東'(dōng, 동)은 德(tək)의 음두와 紅(ɣuŋ)의 음미를 따서 [tuŋ]으로 발음되며, 木方(목방)으로 주석이 달려 있다. 이는 나무의 방향(오행(五行) 중 하나)을 의미한다. 숫자 二("이")는 이것이 동음이의어 그룹의 두 번째 항목 중 첫 번째임을 나타낸다.

후대의 운서(韻書)는 더 많은 항목과 완전한 정의, 그리고 몇몇 추가된 운 그룹을 포함했지만, 같은 구조를 유지했다.

《절운》은 중고음(中古音)을 직접적으로 기록한 것이 아니라, 고전을 읽을 때 글자를 어떻게 발음해야 하는지를 기록한 것이다. 이 운서의 철자가 중국 중세음을 재구성하는 주요 근거이기 때문에, 언어학자들은 그것이 어떤 종류의 중국어를 기록한 것인지에 대해 의견이 분분하다.

4. 절운음계

4. 1. 절운계 운서

『절운(切韻)』은 실용서였기 때문에 자주 수정되거나 글자가 추가되었다. 이 때문에 『절운』 원서는 남아 있지 않고(돈황(敦煌)·투루판(トルファン) 출토의 단편에는 원서가 있을지도 모르지만, 어느 것이 그것인지는 학자들 사이에서 정론을 보지 못한다), 개정판이 남아 있다. 이것들을 총칭하여 '''절운계 운서(切韻系韻書)'''라고 부른다.[4][5][6]현존하는 절운계 여러 책과 다른 책의 인용을 사용한 절운 원본의 복원은, 주로 우에다 마사시(上田正)·리융푸(李永富) 등에 의해 이루어졌다.

『당오대운서집존(唐五代韻書集存)』에 의해, 주요한 개정을 아래에 적는다.

- 장손눌언(長孫訥言)이 자(字)를 더하고, 전주(箋注)를 덧붙인 것이다. 의봉(儀鳳) 2년(677년)의 서문이 있다. 돈황(敦煌)의 사본이 남아 있다.

- 왕인구(王仁昫)가 개정한 것이다. 성립 연도에 대해서는 논의가 있으나, 당란(唐蘭)은 신룡(神龍) 2년(706년)이라고 하고, 주조모(周祖謨)도 중종(中宗)이 복위하여 국호가 당으로 돌아온 때(706년-710년)의 것이라고 한다. 제2차 세계 대전 이후에 완본이 발견되었다. 그 밖에 돈황(敦煌)에 남은 사본도 있다.

- 왕인서(王仁昫)의 『刊謬補欠切韻』을 개정한 것으로, 변경점이 크다. 저술 시기는 불명이다. 청나라 궁중에 소장되어 있던 책이 있으나, 상성(上聲)의 일부가 빠져 있다.

- 손면/孫愐중국어이 대대적으로 개정한 것. 돈황(敦煌)의 사본과 장부(蔣斧)가 소장했던 사본이 남아 있다. 『광운(廣韻)』에도 없는 “선(宣)”운(“선(仙)”운의 합구(合口)가 독립)이 있는 등, 운을 세세하게 나누고 있다. 돈황(敦煌)·투루판(吐魯番)의 남은 권이 남아 있다.

5. 한국 한자음에 미친 영향

5. 1. 고려 시대

5. 2. 조선 시대

5. 3. 현대 한국 한자음

6. 같이 보기

참조

[1]

논문

『切韻』序と陸爽

[2]

논문

切韻の韻序について

https://cir.nii.ac.j[...]

慶應義塾大学藝文学会

[3]

간행물

漢文琉球教材和訓

https://drive.google[...]

長崎純心大学教職課程センター

2024-03-00

[4]

서적

問学集(上冊)

中華書局

[5]

문서

切韻佚文の研究

814-00-00

[6]

문서

唐韻序

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com