구포

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

구포는 일반적으로 포신이 짧고 고각으로 탄환을 발사하는 화포를 통칭하는 용어이다. 중세 시대에는 투석기의 일종으로 사용되었고, 근세에는 유탄과 함께 발전했다. 나폴레옹 전쟁 시기에는 대인 병기로서의 위력을 갖추었으며, 크림 전쟁과 남북 전쟁을 거치며 다양한 형태와 구경의 구포가 등장했다. 1, 2차 세계 대전을 거치며 야금술의 발전과 함께 유탄포와 카논포의 등장으로 쇠퇴했지만, 보병 지원 목적으로 자주포 형태로 명맥을 유지하기도 했다. 현대에는 포의 장사정화와 항공 공격의 발달로 점차 사용 빈도가 줄어들었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 곡사포 - M777 곡사포

M777 곡사포는 BAE 시스템즈에서 생산하는 155mm 경견인곡사포로, 헬리콥터와 수송기를 이용한 공중 수송이 가능하며, 아프가니스탄 전쟁에서 처음 사용된 이후 여러 국가에서 운용되고 있고, M982 엑스칼리버 사용 시 최대 40km의 사거리를 제공하며, 2022년 러시아의 우크라이나 침공에서 우크라이나군을 지원하는 데 중요한 역할을 했다. - 곡사포 - M114 155mm 곡사포

M114 155mm 곡사포는 제2차 세계 대전 시기부터 사용된 견인식 곡사포로, 제1차 세계 대전 시대의 M-1918 155 mm 곡사포 설계를 기반으로 개발되어 다양한 파생형과 자주포 모델로 발전했으며, 현재도 일부 국가에서 사용 중이다. - 공성포 - 다르다넬스 대포

다르다넬스 대포는 1464년 오스만 제국에서 제작되어 정복 전쟁과 공성전에 사용되었으며, 16.8톤의 무게로 돌덩이를 발사할 수 있었고, 1866년 영국에 선물되어 현재 포트 넬슨에 전시되어 있다. - 공성포 - 공성무기

성을 공격하는 데 사용된 공성무기는 고대에는 공성퇴, 투석기, 공성탑 등이, 화약 무기 시대에는 대포와 박격포 등이 사용되었으며 현대에는 중요성이 감소했다. - 중세의 대포 - 그리스의 불

그리스의 불은 비잔티움 제국에서 개발되어 물로도 꺼지지 않고 수면에서도 타오르는 무기로, 적의 군함에 뿌리거나 투석기로 발사하는 방식으로 사용되었으며, 콘스탄티노폴리스 공방전에서 이슬람 세력을 격퇴하는 데 기여했다. - 중세의 대포 - 사석포

사석포는 14세기 초중반부터 대포를 지칭하는 용어로 사용되기 시작하여, 14세기에서 15세기 동안 주로 대형 대포를 가리키는 말로 쓰였으며, 크기에 대한 표준 없이 다양한 크기로 존재했고, 초기 모습은 12세기 초 다주 석각에서 찾아볼 수 있으며, 영국에서는 14세기 초부터 사용되었다.

| 구포 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 종류 | 화포 |

| 사용 국가 | 조선 |

| 개발 국가 | 조선 |

| 역사 | |

| 개발 시기 | 세종 대 |

| 사용 시기 | 세종 대 ~ 고종 대 |

| 제원 | |

| 구경 | 다양함 (천자총통, 지자총통, 현자총통, 황자총통) |

| 포탄 종류 | 조란탄 질려포통 피령포통 대장군전 세장군전 중장군전 차대전 소장군전 철환자 연자탄 목환자 |

| 특징 | |

| 설명 | 총통의 일종 주로 성이나 요새에서 사용 함선에서도 사용 |

2. 명칭

영어로는 "Mortar"이다. 이 단어의 원래 의미는 "절구"나 "유발"이지만, 짧고 육중한 포신이 절구와 비슷하기 때문에 Mortar라고 불리게 되었다. 이 때문에 일본어로는 "臼砲"(구포)라고 불린다.[1]

무게는 3.3t이며, 260kg의 포탄을 발사할 수 있다. 로도스 섬 공방전에서 성벽 안쪽에서 방어용으로 사용되었다.

현대에는 구경이 거의 사용되지 않으므로, 현재 "mortar"라고 하면 일반적으로 박격포를 가리킨다.[1]

일반적으로 보병 관할의 물건을 박격포로 취급하지만, 구 일본군에서는 박격포도 포병 관할이었기 때문에 보병 관할은 곡사 보병포라고 불렀고, 구경, 박격포, 곡사 보병포의 세 종류로 분류했다. 전전의 독일군에서는 구경과 박격포를 명확하게 구분하여, 구경은 Mörser라고 부르는 데 반해, 박격포는 포로 간주되지 않고 Granatwerfer(수류탄 투사기)라고 불렀다. 제2차 세계 대전 이후에는 구경이라고 부를 수 있는 포가 존재하지 않게 되면서, Mörser는 박격포, Granatwerfer는 유탄 발사기로 의미가 바뀌었다.[1]

3. 역사

포신 중앙부의 돌기가 15세기 중반에 발명된 "포이"로, 이것을 지점으로 하여 쉽게 포의 앙각을 조절할 수 있게 되었다.]]

초기 박격포는 14세기 후반, 석탄을 발사하여 적의 성곽을 공격하는 사석포 형태로 등장했다. 16세기에는 도화선식 시한 신관을 이용한 유탄이 사용되었다.

일본에서는 시마바라의 난 이후 유탄의 필요성을 느낀 막부가 네덜란드 상관장에게 박격포 제조를 의뢰, 1639년 한스 볼프강 브라운이 제작했다. 1649년에는 네덜란드 동인도 회사의 포술 장교 율리안 스헤이델이 일본에 와서 포격 훈련을 선보였다.

1669년 오스트리아 군의 호르스트 소령이 소형 야전 박격포를 발명했고, 네덜란드 육군의 멘노 폰 쿠호른은 1673년 쿠호른 박격포(Coehorn mortars)를 개발했다.

나폴레옹 전쟁 시대에는 유탄의 실용화로 박격포가 대인 병기로서 위력을 가지게 되었다. 크림 전쟁의 세바스토폴 공방전에서는 말렛 박격포가 제조되었으나, 전쟁에 늦어 실전 투입은 되지 않았다.

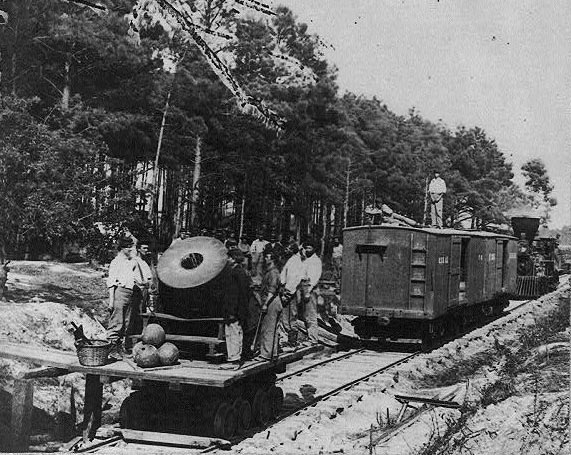

미국 남북 전쟁에서는 여러 종류의 곡사포가 사용되었으며, 그중 13인치 곡사포를 무개차에 실은 것은 열차포의 시초로 여겨진다.[1]

(1841년/버지니아 리치먼드)

보신 전쟁에서는 네덜란드제 12도임 박격포와 20도임 박격포가 도입되었고, 사가 번에서 국산 근대식 화포 복제품이 제조되었다.[1] 오야마 이와오는 12도임 박격포를 기반으로 야스케포(십이근선 박격포)를 만들었다.[1]

러일 전쟁에서 일본은 28cm 곡사포를 대량으로 제조하여 사용했다.[1]

제1차 세계 대전에서는 공성포로 사용되었으며, 포병 트랙터의 발달로 수십 톤에 달하는 중(重)화포 운용이 가능해졌다.

제2차 세계 대전 이후에는 유탄포와 카논포가 등장하며 쇠퇴하는 경향을 보였으나, 자주포나 특수 화포로 만들어져 사용되기도 했다.

제2차 세계 대전 이후에는 포의 사거리가 길어지고 항공 공격이 발달하면서 박격포는 가치를 잃고 사용되지 않게 되었다.[1]

3. 1. 중세 및 근세

무게는 3.3t이며, 260kg의 포탄을 발사할 수 있다. 로도스 섬 공방전에서 성벽 안쪽에서 방어용으로 사용되었다.

포신 중앙부의 돌기가 15세기 중반에 발명된 "포이"로, 이것을 지점으로 하여 쉽게 포의 앙각을 조절할 수 있게 되었다.]]

초기의 박격포는 14세기 후반에 등장하여, 석탄을 발사하여 적의 성곽을 공격하는 사석포이다. 이 당시의 박격포는 투석기의 일종이었다. 16세기가 되자, 도화선식 시한 신관을 이용한 유탄이 사용되게 되었다. 이때까지의 박격포는 대형으로 신속한 이동을 고려한 것은 아니었다.

일본에서도 시마바라의 난에서 유탄의 필요성을 인식한 막부가 네덜란드 상관장에게 박격포 제조를 의뢰했으며, 1639년에 주물장이 한스 볼프강 브라운이 이를 제조, 아자부의 사격장에서 시험 사격을 실시했다. 1649년에는 네덜란드 동인도 회사의 포술 장교 율리안 스헤이델이 일본에 와서, 이듬해 40파운드 박격포의 포격 훈련을 선보였으며, 이를 호조 우지나가가 "공성 아란다 유리안무 상담"으로 정리했다.

1669년에 오스트리아 군의 호르스트 소령이 소형화한 야전 박격포를 발명했다. 이 박격포는 무게가 가벼워 보병 몇 명으로 운반할 수 있었으며, 유럽 각국에서도 환영받았다. 네덜란드 육군의 멘노 폰 쿠호른이 1673년 포위전에서 사용한 소형 박격포는 무게가 82kg 정도로 쿠호른 박격포(Coehorn mortars)라고 불리며 남북 전쟁 때까지 사용되었다. 앙각은 45도로 고정되어 있었으며, 화약의 양으로 몇 단계로 사거리를 조절하는 방식이었다. 또한, 박격포는 함포로도 사용되었다. 목조 소형 범선에 소수의 박격포를 실은 함은 보케치라고 불리며, 대지 포격에 사용되었다. 후에 포함이 출현하면서 자취를 감추었지만, 제2차 세계 대전에서는 모니터함으로 부활했다.

3. 2. 나폴레옹 전쟁 (1803년 - 1815년)

청동으로 제작되었으며, 포신이 짧고 각도가 높아 정확도와 사거리는 낮았다. 그러나 당시 가장 큰 구경의 탄환을 발사할 수 있었고, 가벼워서 이동이 쉬웠다. 소총의 사거리가 짧았기 때문에, 박격포의 짧은 사거리는 큰 문제가 되지 않았다. 엄폐물 뒤의 적을 공격하거나, 포 자체가 엄폐물 뒤에 숨어 포격하는 것도 가능했다. 금속을 녹여 형틀에 붓는 기술만 있으면 제작이 가능하여, 캐논포가 실전 배치된 후에도 계속 생산되었다.

나폴레옹 전쟁 시대에는 유탄의 실용화로 박격포가 대인 병기로서의 위력을 가지게 되었다.

당시 화포의 무게는 말이 끌 수 있는 무게에 의해 제한되었다. 1.5톤에 달하는 12인치 그리보발 박격포를 끌기 위해서는 페르슈롱과 같은 무거운 말조차 2마리 이상이 필요했고, 일반적인 말은 4~6마리가 필요했다.[1]

3. 3. 크림 전쟁 (1854년 - 1856년)

영국에서는 크림 전쟁의 세바스토폴 공방전에서 세바스토폴 요새를 공략하기 위해 말렛 박격포가 제조되었다. 이 박격포는 당시 세계 최대였으며, 포신은 여러 부품으로 분할 가능한 구조로 되어 있어 약 40641.88kg이 넘는 무게였지만 분해 수송이 가능했다.

말렛 박격포가 완성된 것은 1857년으로, 전쟁에 늦어 실전 투입은 되지 않았다.

3. 4. 미국 남북 전쟁 (1861년 - 1865년)

남북 전쟁에서는 여러 종류의 곡사포가 사용되었다. 그중에서 13인치 곡사포를 무개차에 실어 철도를 이용해 이동할 수 있게 한 것은 열차포의 시초로 여겨진다.[1]

3. 5. 보신 전쟁 (1868년 - 1869년)

막말(幕末) 일본에는 네덜란드제 12도임 박격포와 20도임 박격포가 도입되었고, 음역하여 "모르치르(포)"라고도 불렸으며, 사가 번에서 일본 최초의 반사로를 이용한 국산 근대식 화포 복제품이 제조되었다.[1] 보신 전쟁에서는 와카마쓰 성 공략에 사용되었다고 한다.[1] 오야마 이와오는 12도임 박격포를 기반으로 일본 최초의 국산 화포인 야스케포(십이근선 박격포)를 만들었다.[1]

3. 6. 러일 전쟁 (1904년 - 1905년)

메이지 시대 일본은 야금 기술이 미숙하여 양질의 강철을 필요로 하는 카논포를 제조할 수 없었다. 카논포가 국산화된 후에도 재료는 수입에 의존했기 때문에, 품질이 낮은 철로도 제조 가능한 곡사포를 대량으로 제조했다. 28cm 곡사포는 러일 전쟁에서 큰 위력을 발휘했고, 야스쿠니 신사에 오랫동안 전시되어 전전 일본에서 가장 친숙한 화포였다.[1]

그 외에도 9cm 곡사포와 15cm 곡사포가 전투에 참가했다.[1]

3. 7. 제1차 세계 대전 (1914년 - 1918년)

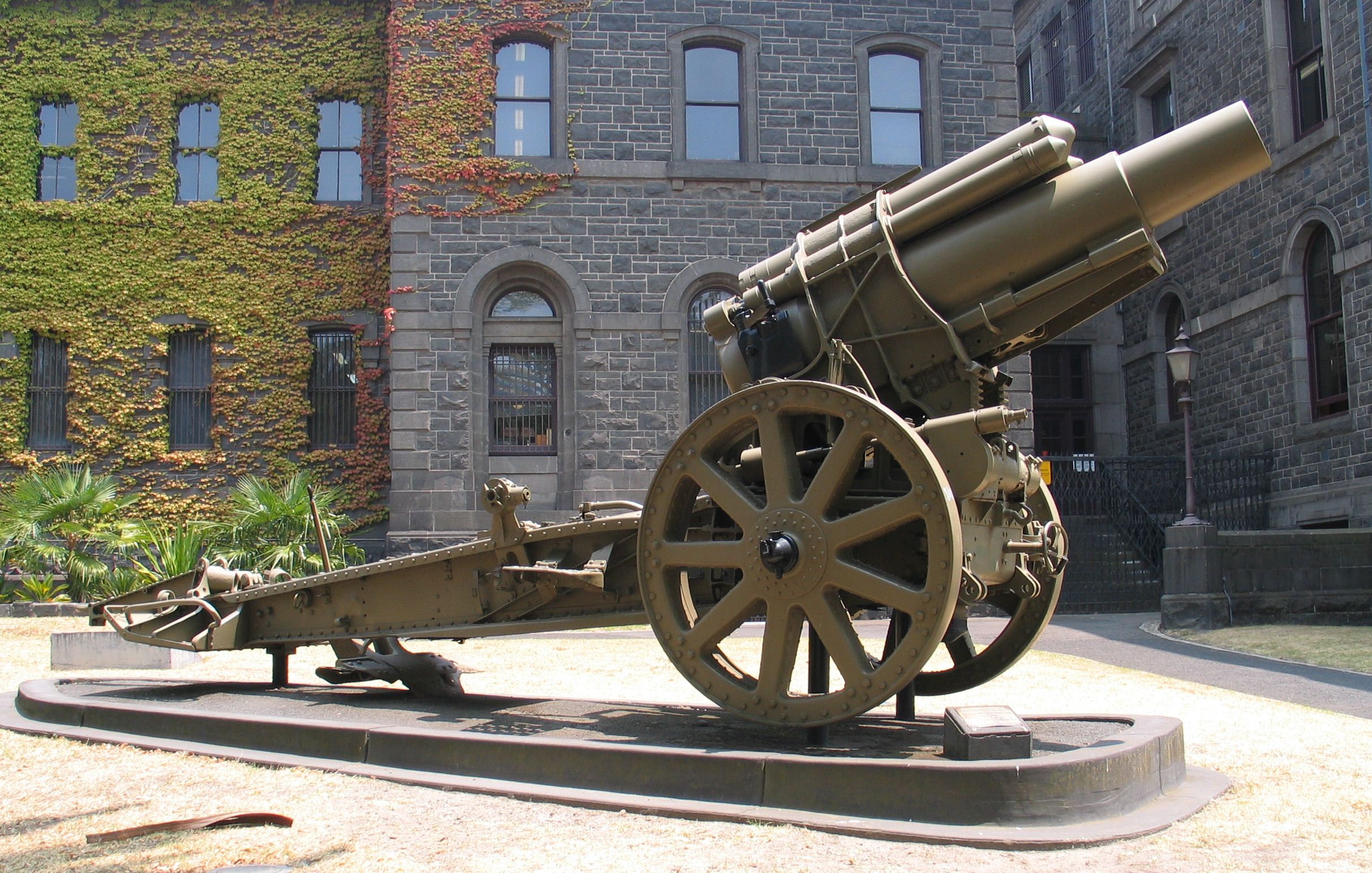

초기의 곡사포는 포구 장전식이었으나, 20세기에 들어서면서 구조가 현대화되어 포미 장전식이 주류가 되었다. 제1차 세계 대전에서도 곡사포는 공성포로 사용되었다. 이 시기 곡사포는 요새의 두꺼운 철근 콘크리트를 관통하는 중(重)유탄 발사를 위한 대형 화포가 되어, 중후장대화가 진행되어 생산 수는 줄어들었다. 수십 톤에 달하는 중(重)화포가 운용 가능하게 된 배경에는 포병 트랙터의 발달이 있었다.

당시 참호전에서는 수류탄을 멀리 날리기 위해 소총 유탄과 박격포가 사용되었고, mortar라고 불리는 화포는 요새용 중포와 보병용 경포로 양극화되었다.

3. 8. 제2차 세계 대전 이후

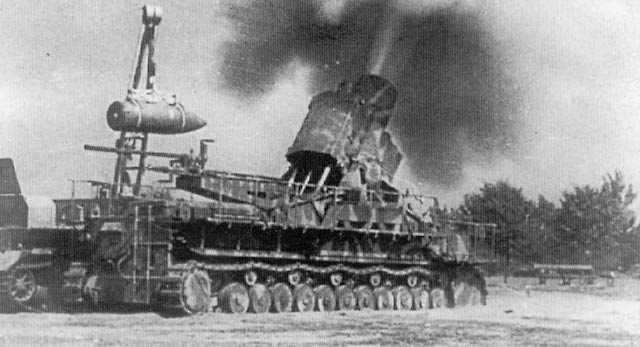

야금 기술이 발전하면서 사거리가 길고 가벼운 유탄포와 카논포가 등장하며 박격포는 쇠퇴하는 경향을 보였다. 그러나 견고한 목표물을 파괴하기 위한 보병 지원 목적으로 자주포나 초대형 중량 포탄을 발사하기 위한 특수 화포로 만들어져 실전에서 사용되기도 했다. 근대적인 박격포는 후장식이며 포신 제조 방법도 카논포와 같아져 유탄포와의 구별이 모호해졌다. 독일군의 21cm Mrs 18도 장포신화되어 실제로는 유탄포에 가까웠으나, 이마저도 사거리가 부족하여 적의 화포에 포착되는 경우가 많았다.

박격포 역사 말기에는 사거리 부족과 낮은 기동성 등의 단점을 자주포화하여 보완하려는 시도가 있었다.[1]

당시 가장 유명한 자주박격포로는 마지노선을 파괴하기 위해 60cm 또는 54cm 박격포를 탑재한 카를 자주박격포가 있다. 스탈린그라드 전투의 경험으로 시가전에서 적 거점 건물을 대구경 포탄 한 발로 파괴하는 지원 차량이 필요해진 독일군은 4호 전차 차체에 대구경 15cm 보병포를 탑재한 돌격전차 부룸베어를 개발, 운용했다. 이후 자주박격포는 더욱 대형화되어 대전 말기에는 38cm 로켓 박격포를 탑재한 슈투름티거로 발전했다. 영국군도 비슷한 용도로 처칠 보병전차에 박격포를 탑재한 공병전차를 운용했다. 미군도 같은 목적으로 M8 75mm 자주유탄포를 사용했다.[1]

제2차 세계 대전 이후에는 포의 사거리가 길어지고 항공 공격이 발달하면서 박격포는 가치를 잃고 사용되지 않게 되었다.[1]

4. 현대의 박격포

(참조할 원본 소스가 비어있으므로, 내용을 생성할 수 없습니다.) ( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

관련 사건 타임라인

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com