귀의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

귀의는 불교 신자들이 믿음을 표현하는 중요한 행위로, 부처, 법, 승가에 대한 귀의를 의미한다. 대승 불교에서는 부처, 법, 승가의 의미를 확장하여 이해하며, 티베트 불교에서는 세 가지 귀의 형태를 가진다. 삼보에 귀의하는 것은 불교 신앙의 핵심이며, 매일 삼귀의문을 외우고, 오계를 지키는 것과 연관된다. 삼보를 시각적으로 나타내는 트리라트나(Triratna)는 불교의 중요한 상징이며, 한국 불교에서도 삼귀의와 관련된 다양한 의례가 행해진다.

대승 불교에서 삼보(三寶)는 소승 불교와 다르게 이해된다. 보성론에 따르면, 부처는 세 가지 몸(트리카야) 교리로 설명되며, 삼보의 진정한 의미는 다음과 같다.[1]

초기 불교 시대부터 불교 신앙의 신봉자들은 귀의 행위를 통해 신앙을 표현했는데, 이를 삼보(三寶)라고 한다. 삼보는 수트라야나 불교도가 귀의하는 세 가지 지지 또는 보석이다.

2. 역사적 기원과 발전

롱첸파에 따르면, 대승적 접근 방식에서 붓다는 세 가지 몸 전체를 의미한다. 법은 경전(수트라와 탄트라)의 가르침과 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등)을 포함한다. 승가는 보살, 각성의 스승, 그리고 배움의 길에 있거나 더 이상 배움이 없는 영적으로 진보된 존재(부처 이외)로 구성된다.[2]

대승 불교에서 부처는 석가모니뿐만 아니라 아미타불, 바즈라다라, 비로자나불 등 무수한 부처를 포함한다. 법은 대승 경전과 (일부 종파의 경우) 불교 탄트라를 포함하며, 삼장만을 의미하지 않는다. 승가는 관세음보살, 금강수보살, 문수보살 등 고위 보살을 포함하여, 일반적인 승려의 일부가 아닌 수많은 존재를 포함한다.

삼보에 귀의한 후에는 매일 세 번 다음 글을 외워 불법승에 대한 맹세를 새롭게 한다.

『화엄경』정행품 제7에 있는 경문은 "삼귀례배문"으로, 일본 전통 종파에서 예배할 때 외우기도 한다.

진종 대곡파에서는 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

2. 1. 대승 불교

대승 불교에서 삼보(三寶)는 소승 불교와는 다른 의미로 이해된다. 대승 불교에서는 부처를 일반적으로 세 가지 몸(트리카야) 교리로 설명한다. 보성론에 따르면 삼보의 진정한 의미는 다음과 같다.[1]

롱첸파에 따르면, 대승적 접근 방식에서 붓다는 세 가지 몸 전체를 의미한다. 법은 경전(수트라와 탄트라)의 가르침과 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등)을 포함한다. 승가는 보살, 각성의 스승, 그리고 배움의 길에 있거나 더 이상 배움이 없는 영적으로 진보된 존재(부처 이외)로 구성된다.[2]

따라서 대승 불교에서 부처는 석가모니뿐만 아니라 아미타불, 바즈라다라, 비로자나불 등 무수한 부처를 포함한다. 법은 대승 경전과 (일부 종파의 경우) 불교 탄트라를 포함하며, 삼장만을 의미하지 않는다. 승가는 관세음보살, 금강수보살, 문수보살 등 고위 보살을 포함하여, 일반적인 승려의 일부가 아닌 수많은 존재를 포함한다.

삼보에 귀의한 후에는 매일 세 번 다음 글을 외워 불법승에 대한 맹세를 새롭게 한다.

『화엄경』정행품 제7에 있는 다음 경문은 "삼귀례배문"으로, 일본 전통 종파에서 예배할 때 외우기도 한다.

진종 대곡파에서는 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

3. 삼보(三寶)의 의미

삼보는 다음과 같다.

이는 최고의 깨어있는 존재로서 붓다의 권위에 중점을 두고, 인간과 데바(천상의 존재) 모두의 스승으로서 붓다의 역할을 긍정한다. 여기에는 과거와 미래의 부처도 포함된다. 귀의는 부처의 영적 교리의 진실성과 효능을 존중하며, 현상 (saṅkhāra|산카라pi)의 특징, 즉 무상 (anicca|아닛짜pi)과 팔정도를 포함한다.[2]

귀의는 영적으로 발전한 신자들의 공동체 (승가)의 가치를 받아들인다. 승가는 대부분 수도원 공동체로 정의되지만, 거의 또는 완전히 깨달은 재가 신자와 데바도 포함될 수 있다. 초기 불교는 보살을 삼보에 포함하지 않았는데, 그들이 아직 깨달음의 길에 있다고 여겨졌기 때문이다.[2]

초기 텍스트는 승가를 "공덕의 밭"으로 묘사하는데, 초기 불교도들이 승가에 대한 공양을 특히 업적으로 유익하다고 여겼다.[2] 재가 신자는 승가를 지원하고 존경하며, 공덕을 쌓아 깨달음에 더 가까이 다가갈 것이라고 믿는다. 불교 승려는 재가자 사이에서 신앙을 증진하고 옹호하는 역할을 한다. 경전에는 잘 처신하는 승려에 대한 예가 많지만, 승려가 잘못 행동하는 경우도 있다. 부처는 재가 공동체의 인식을 중요하게 생각하여, 수도자들의 잘못을 다루기 위해 승가의 규율에서 새로운 규칙을 정할 때, 그러한 행동이 "불신자를 설득하지 못할" 것이고 "신자들이 등을 돌릴 것"이기 때문에 억제되어야 한다고 말한다. 승려, 비구니, 수습생들이 자신의 이익뿐만 아니라 사람들의 신앙을 옹호하기를 기대하며, 위선이나 부적절한 방식으로 신앙을 고취하는 것은 금지된다. 예를 들어, 승려가 아닌 다른 직업을 갖거나, 재가자에게 물건을 주어 호의를 구하는 것은 허용되지 않는다.[2]

테라바다와 대승 불교 전통 모두에서 삼보에 대한 믿음은 중요한 가르침의 요소이다. 서구의 믿음과는 달리, 불교의 믿음은 축적된 경험과 이성에서 비롯된다. ''칼라마 경''에서 부처는 권위나 전통을 따르는 것을 반대하며, 특히 부처 시대의 종교에 대한 것을 경계한다. 불교에서는 영적 성취와 구원, 깨달음을 위해 어느 정도의 신뢰와 믿음이 필요하며, 이는 삼보에 대한 믿음에 중심을 둔다.

대승 불교에서 삼보는 Sravakayana 또는 비(非)대승 불교 형태와 다른 의미로 이해된다. 부처는 트리카야 교리를 통해 설명된다. 대승 논문인 ''보성론''에 따르면, 삼보의 진정한 의미는 다음과 같다.[2]

롱첸파 티베트 불교 스승에 따르면 대승적 접근 방식에서 붓다는 세 카야의 총체이고, 법은 경전(수트라와 탄트라)과 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등)을 포괄하며, 승가는 보살, 각성의 스승, 그리고 배움의 길에 있거나 더 이상 배움이 없는 영적으로 진보된 존재(부처 이외)로 구성된다.[2]

대승 불교에서 부처는 석가모니뿐만 아니라 아미타불, 바즈라다라, 비로자나불 등 무수한 부처를 포함한다. 법은 대승 경전과 불교 탄트라를 포함하며, 삼장만을 의미하지 않는다. 승가는 관세음보살, 금강수보살, 문수보살 등 고위 보살을 포함하여, 승가 승려가 아닌 존재도 포함한다.

티베트 불교에는 삼보의 '외적', '내적', '비밀' 형태의 세 가지 귀의 형태가 있다. '외적' 형태는 '삼보'(산스크리트어:''triratna'')이며, '내적' 형태는 삼근이고, '비밀' 형태는 붓다의 트리카야이다.[2] 이러한 귀의 형태는 티베트 불교 금강승 전통 내에서 존재 요가 및 기타 금강승 수행을 하는 사람들이 사용한다.[2]

용수는 "불법의 대해는 믿음 한 글자로 들어간다"라고 『대지도론』에서 말하고 있으며, 공해는 "불법의 수묘함을 들으면 반드시 잘 귀의하고 신수해야 한다"라고 『십주심론』에 말하고 있다.

삼보는 다음을 가리킨다.[2]

삼보에 귀의한 후에는 매일 3번 불법승에 대한 맹세를 새롭게 하고, 부처님과 여러 존자, 조상님의 가호를 기원한다.

『화엄경』 정행품 제7의 경문을 "삼귀례배문"으로 하여, 일본 전통 종파에서는 외우면서 예배하기도 한다.

진종 대곡파에서는, 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

: (무상심심미묘법 백천만겁난조우 아금견문득수지 원해여래진실의)

3. 1. 불(佛, Buddha)

초기 불교 시대부터 불교 신앙의 신봉자들은 세 가지로 나타나는 귀의 행위를 통해 신앙을 표현했다. 이것은 수트라야나 불교도가 귀의하는 세 가지 지지 또는 보석이다.

여기에서 그것은 최고의 깨어있는 존재로서 붓다의 권위에 중점을 두고, 인간과 ''데바''(천상의 존재) 모두의 스승으로서 붓다의 역할을 긍정한다. 여기에는 과거의 다른 부처들과 아직 나타나지 않은 부처들도 포함된다.

대승 불교에서 삼보(三寶)는 성문승 또는 비(非)대승 불교 형태와 다른 의미로 이해된다. 예를 들어, 부처는 일반적으로 대승 삼신 교리(트리카야)를 통해 설명된다.

대승 논문인 ''보성론''(《보배로운 혈통의 분석》)에 따르면, 삼보의 진정한 의미는 다음과 같다.[2]

롱첸파 티베트 불교 스승에 따르면:

> 대승적 접근 방식에 따르면, 붓다는 세 카야의 총체이고; 법은 경전의 전달(수트라와 탄트라에 포함됨)과 자신의 시대를 초월한 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등을 포함)을 포괄하며, 승가는 보살, 각성의 스승, 그리고 배움의 길에 있고 더 이상 배움이 없는 그러한 본성을 가진 다른 영적으로 진보된 존재(부처 이외)로 구성된다.[2]

따라서 대승 불교에서 부처 보석에는 석가모니 부처뿐만 아니라 무수한 부처(예: 아미타불, 바즈라다라, 비로자나불)가 포함된다.

티베트 불교에는 삼보의 세 가지 귀의 형태가 있는데, 이는 삼보의 '외적', '내적', '비밀' 형태이다. '외적' 형태는 '삼보'(산스크리트어:''triratna'')이며, '내적' 형태는 삼근이고, '비밀' 형태는 붓다의 '삼신' 또는 트리카야이다.[2]

이러한 대안적인 귀의 형태는 티베트 불교 금강승 전통 내에서 존재 요가 및 기타 금강승 수행을 하는 사람들에 의해 사용된다.[2]

삼보는 다음을 가리킨다.[2]

삼보에 귀의한 후에는 다음과 같은 글을 매일 3번 외워 불법승에 대한 맹세를 새롭게 하고, 부처님과 여러 존자, 조상님의 가호를 기원한다.

또한, 『화엄경』 정행품 제7에 있는 다음 경문을 "삼귀례배문"으로 하여, 일본 전통 종파에서는 외우면서 예배하는 경우도 있다.

진종 대곡파에서는, 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

: (무상심심미묘법 백천만겁난조우 아금견문득수지 원해여래진실의)

3. 2. 법(法, Dharma)

초기 불교 시대부터 불교 신앙의 신봉자들은 세 가지로 나타나는 귀의 행위를 통해 신앙을 표현했다. 이것들은 수트라야나 불교도가 귀의하는 세 가지 지지 또는 보석 중 하나이며, 그중 법(法)은 부처가 설한 불교의 가르침을 의미한다.[2]

여기에는 현상 (saṅkhāra|산카라pi)의 특징, 즉 무상 (anicca|아닛짜pi)과 팔정도가 포함된다.

대승 불교에서 법 보석에는 대승 경전이 포함되며 (대승의 특정 종파의 경우) 불교 탄트라도 포함될 수 있으며, 단지 삼장만 포함되는 것은 아니다.

대승 논문인 ''보성론''(《보배로운 혈통의 분석》)에 따르면, 법은 소멸인 현실로 묘사된다. 이는 존재도 비존재도 아닌 것으로 묘사된다. 이것은 모든 오염을 제거하는 빛나고 깨끗한 jñāna로 구성된 길의 현실일 뿐만 아니라 개념 없는 현실이기도 하다. 그것은 또한 dharmakaya과 동일시된다.

롱첸파 티베트 불교 스승에 따르면 법은 경전의 전달(수트라와 탄트라에 포함됨)과 자신의 시대를 초월한 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등을 포함)을 포괄한다.

스스로 법에 귀의하여, 마땅히 모든 중생들이 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아지기를 원한다.

3. 3. 승(僧, Sangha)

초기 불교 시대부터 불교 신앙의 신봉자들은 귀의 행위를 통해 신앙을 표현했는데, 이를 삼보(三寶)라고 한다. 삼보는 다음과 같다.

여기서 붓다는 최고의 깨어있는 존재이며, 인간과 데바(천상의 존재) 모두의 스승이다. 여기에는 과거와 미래의 부처도 포함된다. 귀의는 부처의 영적 교리의 진실성과 효능을 존중하며, 현상의 특징, 즉 무상과 팔정도를 포함한다.[2] 귀의는 영적으로 발전한 신자들의 공동체 (승가)의 가치를 받아들인다. 승가는 대부분 수도원 공동체로 정의되지만, 거의 또는 완전히 깨달은 재가 신자와 ''데바''도 포함될 수 있다. 초기 불교는 보살을 삼보에 포함하지 않았는데, 그들이 아직 깨달음의 길에 있다고 여겨졌기 때문이다.

초기 텍스트는 승가를 "공덕의 밭"으로 묘사하는데, 초기 불교도들이 승가에 대한 공양을 특히 업적으로 유익하다고 여겼기 때문이다. 재가 신자는 승가를 지원하고 존경하며, 공덕을 쌓아 깨달음에 더 가까이 다가갈 것이라고 믿는다. 불교 승려는 재가자 사이에서 신앙을 증진하고 옹호하는 역할을 한다. 경전에는 잘 처신하는 승려에 대한 예가 많지만, 승려가 잘못 행동하는 경우도 있다. 부처는 재가 공동체의 인식을 중요하게 생각하여, 수도자들의 잘못을 다루기 위해 승가의 규율에서 새로운 규칙을 정할 때, 그러한 행동이 "불신자를 설득하지 못할" 것이고 "신자들이 등을 돌릴 것"이기 때문에 억제되어야 한다고 말한다. 승려와 비구니, 수습생들이 자신의 이익뿐만 아니라 사람들의 신앙을 옹호하기를 기대하며, 위선이나 부적절한 방식으로 신앙을 고취하는 일을 해서는 안 된다. 예를 들어, 승려가 아닌 다른 직업을 갖거나, 재가자에게 물건을 주어 호의를 구하는 것은 금지된다.

대승 불교에서 삼보는 Sravakayana 또는 비(非)대승 불교 형태와 다른 의미로 이해된다. 부처는 트리카야 교리를 통해 설명된다.

롱첸파 티베트 불교 스승에 따르면:

> 대승적 접근 방식에 따르면, 붓다는 세 카야의 총체이고, 법은 경전(수트라와 탄트라)과 깨달음(발달 및 완성 단계와 관련된 견해, 명상적 몰입 상태 등)을 포괄하며, 승가는 보살, 각성의 스승, 그리고 배움의 길에 있거나 더 이상 배움이 없는 영적으로 진보된 존재(부처 이외)로 구성된다.

대승 불교에서 부처는 석가모니뿐만 아니라 아미타불, 바즈라다라, 비로자나불 등 무수한 부처를 포함한다. 법은 대승 경전과 불교 탄트라를 포함하며, 삼장만을 의미하지 않는다. 승가는 관세음보살, 금강수보살, 문수보살 등 고위 보살을 포함하여, 승가 승려가 아닌 존재도 포함한다.

티베트 불교에는 삼보의 '외적', '내적', '비밀' 형태의 세 가지 귀의 형태가 있다. '외적' 형태는 '삼보'(산스크리트어:''triratna'')이며, '내적' 형태는 삼근이고, '비밀' 형태는 붓다의 '삼신' 또는 트리카야이다. 이러한 귀의 형태는 티베트 불교 금강승 전통 내에서 존재 요가 및 기타 금강승 수행을 하는 사람들이 사용한다.[2]

4. 삼귀의 의례와 실천

가장 많이 사용되는 팔리어 암송은 다음과 같으며, 재가 신자는 삼귀의를 받는 의식과 함께 오계를 서약하는 경우가 많다.[1] 승려가 재가자에게 계율을 전하는 것은 심리적인 효과를 더한다.[2]

오계는 다음과 같다.

# 불살생; 살아있는 생명을 죽이지 않는다.

# 불투도; 도둑질을 하지 않는다.

# 불사음; 삿된 음행을 하지 않는다.

# 불망어; 거짓말을 하지 않는다.

# 불음주; 술을 마시지 않는다.

오계를 지키는 재가자는 경전에서 "재가자 중의 보배"로 묘사된다.

남방 불교에서는 팔리어로 불법승 삼보에 대한 문구를 3번 반복하여 귀의를 나타낸다(삼귀의).[1][2] 삼보에 귀의한 후에는 매일 3번씩 다음과 같은 글을 외워 불법승에 대한 맹세를 새롭게 한다.

- 나무 귀의불

- 나무 귀의법

- 나무 귀의승

진종 대곡파에서는 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

4. 1. 팔리어 삼귀의문

가장 많이 사용되는 팔리어 암송은 다음과 같다.[1]남방 불교에서는 팔리어로 불법승 삼보에 대한 문구를 3번 반복하여 귀의를 나타낸다(삼귀의).[1][2]

- 1번째 귀의

: Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi|붓당 사라낭 갓차미pi (저는 붓다(불)에게 귀의합니다)

: Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi|담망 사라낭 갓차미pi (저는 담마(법)에 귀의합니다)

: Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi|상강 사라낭 갓차미pi (저는 상가(승)에 귀의합니다)

- 2번째 귀의

: Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi|두티얀피 붓당 사라낭 갓차미pi (다시 한번, 저는 붓다(불)에 귀의합니다)

: Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi|두티얀피 담망 사라낭 갓차미pi (다시 한번, 저는 담마(법)에 귀의합니다)

: Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi|두티얀피 상강 사라낭 갓차미pi (다시 한번, 저는 상가(승)에 귀의합니다)

- 3번째 귀의

: Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi|타티얀피 붓당 사라낭 갓차미pi (세 번, 저는 붓다(불)에 귀의합니다)

: Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi|타티얀피 담망 사라낭 갓차미pi (세 번, 저는 담마(법)에 귀의합니다)

: Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi|타티얀피 상강 사라낭 갓차미pi (세 번, 저는 상가(승)에 귀의합니다)

이 외에도 팔리어 문헌에는 삼보에 귀의하는 다양한 암송이 언급되어 있다. 브렛 슐츠(Brett Shults)는 팔리어 경전이 힌두교의 세 가지 귀의라는 모티프를 차용했을 수 있으며, 이는 리그 베다 9.97.47, 리그 베다 6.46.9 및 찬도기야 우파니샤드 2.22.3-4에서 발견된다고 제안한다.

4. 2. 오계(五戒)와의 관계

초기 불교 시대부터 불교 신자들은 귀의를 통해 신앙을 표현했으며, 이는 수트라야나 불교에서 세 가지 지지 또는 보석으로 나타난다.- 붓다: 완전히 깨달은 자 (즉, 석가모니 부처)

- 법: 부처의 가르침

- 승가: 법을 실천하고 보존하는 불교 수도원 공동체

이는 최고의 깨달음을 얻은 존재로서 붓다의 권위에 중점을 두고, 인간과 데바(천상의 존재) 모두의 스승으로서 붓다의 역할을 긍정한다. 여기에는 과거와 미래의 부처도 포함된다. 또한, 부처의 영적 교리의 진실성과 효능을 존중하며, 현상 (saṅkhārapi)의 특징, 즉 무상 (aniccapi)과 팔정도를 포함한다.[1][2] 귀의는 영적으로 발전한 신자들의 공동체 (승가)의 가치를 받아들이는 것으로, 대부분 수도원 공동체를 의미하지만 거의 또는 완전히 깨달은 재가 신자와 ''데바''도 포함될 수 있다.[3][4] 초기 불교는 보살을 삼보에 포함하지 않았는데, 그들이 아직 깨달음의 길에 있다고 여겼기 때문이다.

초기 텍스트는 승가를 "공덕의 밭"으로 묘사하는데, 이는 초기 불교도들이 승가에 공양하는 것을 특히 가치있게 여겼기 때문이다.[3] 재가 신자는 승가를 지원하고 존경하며, 이를 통해 공덕을 쌓아 깨달음에 더 가까이 다가갈 수 있다고 믿는다. 불교 승려는 재가자 사이에서 신앙을 증진하고 옹호하는 중요한 역할을 한다. 경전에는 모범적인 승려에 대한 많은 예가 있지만, 승려가 잘못 행동하는 경우도 있다. 이럴 때, 부처는 재가 공동체의 인식에 매우 민감하게 반응한다. 부처는 승려들의 잘못을 다루기 위해 승가의 규율에 새로운 규칙을 정할 때, "불신자를 설득하지 못할" 것이고 "신자들이 등을 돌릴 것"이기 때문에 그러한 행동을 억제해야 한다고 말한다. 승려, 비구니, 수습생들은 자신의 이익뿐만 아니라 사람들의 신앙을 옹호하기 위해 영적인 삶을 살아야 한다. 그러나 위선적이거나 부적절한 방식으로 신앙을 고취해서는 안 된다. 예를 들어, 승려가 아닌 다른 직업을 갖거나, 재가자에게 물건을 주어 호의를 구하는 것은 금지된다.

테라바다와 대승 불교 전통 모두에서 세 보석에 대한 믿음은 중요한 가르침이다. 서구의 믿음과는 달리, 불교의 믿음은 축적된 경험과 이성에서 비롯된다. ''칼라마 경''에서 부처는 권위나 전통에 맹목적으로 따르는 것을 반대한다. 불교에서는 영적 성취와 구원, 깨달음을 위한 신뢰와 믿음이 중요하며, 이는 삼보에 대한 믿음에 중심을 둔다.

재가 신자는 삼귀의 의식과 함께 오계를 서약하는 경우가 많다. 승려가 재가자에게 계율을 전하는 것은 심리적인 효과를 더한다. 오계는 다음과 같다.

# 불살생

# 불투도

# 불사음

# 불망어

# 불음주

오계를 지키는 재가자는 경전에서 "재가자 중의 보배"로 묘사된다.

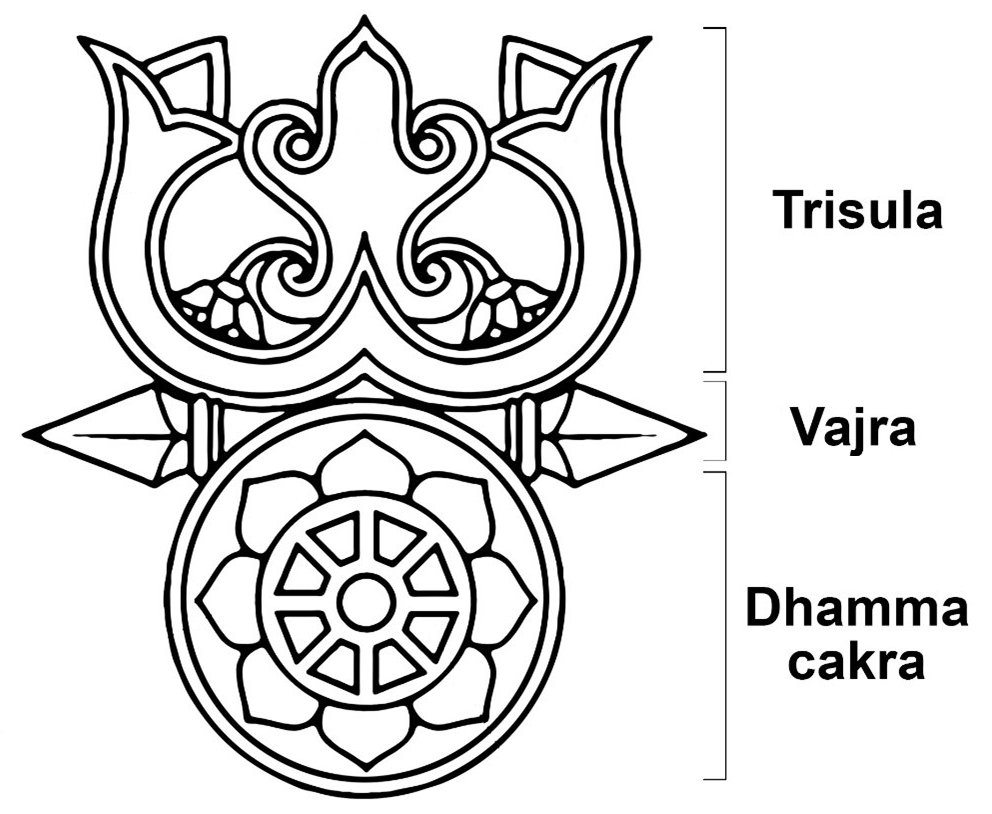

5. 상징: 트리라트나(Triratna)

'''트리라트나'''(ti-ratana|티-라타나pi 또는 tri-ratna|트리-라트나sa)는 불교의 상징으로, 불교의 삼보(붓다, 법, 승가)를 시각적으로 나타내는 것으로 여겨진다.

트리라트나 심볼은 다음과 같이 구성된다.

붓다의 발자국을 묘사한 그림에서는 트리라트나 위에 일반적으로 법륜이 놓인다.

트리라트나는 산치의 프리즈 조각상에서 깃발의 꼭대기를 장식하는 상징(기원전 2세기), 붓다의 왕좌에 설치된 붓다의 상징(기원전 2세기), 산치의 탑의 후기 문을 장식하는 상징(기원후 2세기), 또는 매우 흔하게 붓다의 발자국에(기원후 1세기부터) 나타난다.

트리라트나는 세 개의 법륜(불교의 삼보, 즉 붓다, 법, 승가 각각에 하나씩)으로 더욱 강화될 수 있다.

트리라트나 심볼은 힌두교 신자들에게 ''난디파다'' 또는 "황소의 발굽"이라고도 불린다. 불교 왕국 시대의 역사적인 인도 아대륙 동전에서 삼보의 상징의 여러 사례가 나타난다. 예를 들어, 삼보는 기원전 1세기의 쿤인다 왕국 동전에 나타난다. 또한 기원후 1세기의 인도-파르티아 왕국의 압다가세스 1세 동전과 쿠샨 제국의 동전, 예를 들어 비마 카드피세스가 주조한 동전과 같은 일부 탑의 묘사를 장식한다.

6. 한국 불교와 삼귀의

삼보에 귀의한 후에는 매일 3번 아래의 글을 외워 불법승에 대한 맹세를 새롭게 하고, 부처님과 여러 존자, 조상님의 가호를 기원한다.

- 나무 귀의불बुद्ध|붓다sa: 부처, 깨달은 자. 역사상의 석가모니 부처를 가리키며, 넓은 의미로는 모든 부처, 보살 및 불상까지 포함한다.

- 나무 귀의법धर्म|달마sa: 불법. 주로 『대장경』에 있는 율장·경장·논장의 "삼장"의 가르침을 의미한다.

- 나무 귀의승가सङ्घ|상가sa: 20명 이상의 승려 집단이어야 하며, 구족계를 지키는 사람들을 가리킨다.

『화엄경』 정행품 제7에 있는 다음 경문은 "삼귀례배문"으로, 일본 전통 종파에서 예배 시 사용하기도 한다.

- 스스로 부처에게 귀의하여, 마땅히 모든 중생들이 대도를 체득하고, 최상의 뜻을 발할 것을 원합니다.

- 스스로 법에 귀의하여, 마땅히 모든 중생들이 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아지기를 원합니다.

- 스스로 승가에 귀의하여, 마땅히 모든 중생들이 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없기를 원합니다.

진종 대곡파에서는 개경게와 함께 다음과 같이 외운다.

: 인신 받기 어렵고, 지금 이미 받았습니다. 불법 듣기 어렵고, 지금 이미 들었습니다.

: 이 몸을 금생에서 건너지 못한다면, 다시 어느 생에서 이 몸을 건지겠는가.

: 대중 모두 함께, 지극한 마음으로 삼보에 귀의하여 받들어야 합니다.

: '''스스로 부처님께 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대도를 체득하여, 최상의 뜻을 발할지어다.'''

: '''스스로 법에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 깊이 경전에 들어가, 지혜가 바다와 같아질지어다.'''

: '''스스로 승가에 귀의합니다. 바라건대 모든 중생과 함께, 대중을 통솔하여, 일체 걸림이 없을지어다.'''

: 더없이 심오하고 미묘한 법은, 백천만 겁에도 만나기 어렵다.

: 내가 지금 보고 듣고 받아 지니는 것을 얻었도다.

: 원컨대 여래의 진실한 뜻을 깨달아 받들지이다.

: (무상심심미묘법 백천만겁난조우 아금견문득수지 원해여래진실의)

참조

[1]

웹사이트

初期仏教の世界 - 礼拝の言葉

https://j-theravada.[...]

日本テーラワーダ仏教協会

2022-12-01

[2]

웹사이트

仏旗・法輪・三帰依文

http://www.jbf.ne.jp[...]

全日本仏教会

2022-12-01

[3]

백과사전

귀의

https://ko.wikisourc[...]

[4]

백과사전

삼귀의

https://ko.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com