동양 철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동양 철학은 고대 인도, 중국, 일본 등 동아시아 지역에서 발전한 다양한 철학적 전통을 포괄하는 개념이다. 인도 철학은 힌두교, 불교, 자이나교 등 다양한 학파를 포함하며, 다르마, 카르마, 윤회 등의 개념을 중심으로 형이상학, 인식론, 윤리학 등을 다룬다. 중국 철학은 유교, 도교, 법가, 묵가 등 다양한 사상으로 구성되며, 가족, 사회, 국가의 관계와 조화, 자연과의 합일 등을 강조한다. 일본 철학은 불교, 유교, 신도 등 다양한 사상이 융합되어 발전했으며, 서양 철학의 영향을 받아 독자적인 철학 체계를 구축하기도 했다. 20세기 이후 동서양 철학의 융합을 위한 시도가 있었지만, "동양 철학"이라는 용어 자체가 서구 학문의 산물이며, 아시아에는 단일한 철학 전통이 존재하지 않는다는 비판도 제기된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동양 철학 - 태극

태극은 만물의 근원이자 음양의 기원으로 여겨지는 중국 사상의 개념으로, 우주 생성론의 핵심이며 한국 문화의 중요한 상징이다. - 동양 철학 - 이슬람 철학

이슬람 철학은 이슬람 세계에서 그리스 철학, 이슬람 신학, 인도 및 페르시아 철학을 바탕으로 발전했으며, 칼람과 팔사파의 두 흐름 속에서 이븐 시나, 이븐 루시드 같은 철학자들을 배출하며 종교, 신비주의, 유럽 철학에 영향을 주었고 동서로 나뉘어 현대까지 이어지고 있다. - 철학에 관한 - 마르틴 하이데거

마르틴 하이데거는 1889년에 태어나 1976년에 사망한 독일의 철학자이며, 현상학과 실존주의, 언어와 기술 비판을 탐구했고, 대표작으로 『존재와 시간』이 있으며 20세기 가장 영향력 있는 철학자 중 한 명으로 평가받지만, 나치즘 협력으로 비판받기도 했다. - 철학에 관한 - 플라톤

플라톤은 소크라테스의 제자이자 아테네에 아카데메이아를 설립하여 철학, 수학 등을 가르치고 이데아론, 영혼론 등을 주요 사상으로 삼아 서양 철학에 큰 영향을 미친 고대 그리스의 철학자이다.

| 동양 철학 | |

|---|---|

| 동양 철학 개요 | |

| 주요 사상 | |

| 유교 | 공자와 맹자를 중심으로 인간관계와 사회 질서를 강조하는 사상 |

| 도교 | 노자와 장자를 중심으로 자연과의 조화와 무위자연을 추구하는 사상 |

| 법가 | 한비자와 상앙을 중심으로 법과 제도를 통한 국가 통치를 강조하는 사상 |

| 묵가 | 묵자를 중심으로 겸애와 비공을 주장하는 사상 |

| 불교 | 고타마 붓다를 중심으로 고통의 원인을 탐구하고 해탈을 추구하는 사상 |

| 힌두교 | 다양한 신앙과 철학 체계를 포괄하는 인도 종교 및 사상 |

| 자이나교 | 마하비라를 중심으로 비폭력과 금욕을 강조하는 사상 |

| 중국 철학 | |

| 제자백가 | 춘추전국시대의 다양한 사상 학파 |

| 성리학 | 주희를 중심으로 유교를 재해석한 사상 |

| 양명학 | 왕양명을 중심으로 심즉리와 지행합일을 강조하는 사상 |

| 신유학 | 현대에 유교를 재해석하려는 사상 운동 |

| 한불교 | 중국에서 발전한 불교 |

| 밀교 | 중국에서 발전한 불교의 한 종파 |

| 마오쩌둥 사상 | 마오쩌둥의 혁명 사상과 정치 이론 |

| 인도 철학 | |

| 베다 철학 | 베다 문헌에 기반한 초기 인도 철학 |

| 미맘사 | 자이미니를 중심으로 베다 의례를 연구하는 철학 |

| 베단타 | 바다라야나를 중심으로 베다의 본질을 탐구하는 철학 |

| 샹카라 | 아디 샹카라가 발전시킨 불이론 철학 |

| 라마누자 | 라마누자가 발전시킨 비달론 철학 |

| 삼키아 | 카필라를 중심으로 이원론적 철학 |

| 요가 | 파탄잘리를 중심으로 수행을 통해 해탈에 이르는 철학 |

| 니야야 | 고타마를 중심으로 논리와 인식론을 연구하는 철학 |

| 바이셰시카 | 카나다를 중심으로 원자론적 철학 |

| 카슈미르 시바파 | 카슈미르 지역의 시바파 철학 |

| 탄트라 | 인도에서 발전한 밀교적 사상과 수행법 |

| 불교 철학 | |

| 중관학파 | 나가르주나를 중심으로 공 사상을 강조하는 철학 |

| 유식학파 | 바수반두를 중심으로 마음을 탐구하는 철학 |

| 인도 논리학 | 디그나가를 중심으로 불교 논리를 연구하는 철학 |

| 티베트 불교 | 티베트 지역에서 발전한 불교 |

| 일본 철학 | |

| 일본 선불교 | 일본에서 발전한 선종 불교 |

| 일본 유교 | 일본에서 발전한 유교 사상 |

| 국학 | 모토오리 노리나가를 중심으로 일본 고유 사상을 연구하는 학문 |

| 교토 학파 | 니시다 기타로를 중심으로 서양 철학을 비판적으로 수용하려는 사상 운동 |

| 쇼와 국가주의 | 쇼와 시대의 국가주의적 사상 |

| 한국 철학 | |

| 한국 불교 | 한국에서 발전한 불교 |

| 한국 유교 | 한국에서 발전한 유교 사상 |

| 실학 | 조선 후기 사회 개혁을 주장한 사상 |

| 동학 | 최제우를 중심으로 인내천 사상을 주장한 종교 |

| 민중 신학 | 억압받는 민중의 해방을 추구하는 신학 |

| 주체 사상 | 김일성을 중심으로 한 북한의 정치 이념 |

| 주요 개념 | |

| 기 | 동양 철학에서 만물의 근원으로 여겨지는 에너지 |

| 덕 | 도덕적 품성 또는 능력 |

| 도 | 만물의 근원이며 운행 원리 |

| 음양 | 우주의 모든 것을 설명하는 대립적 원리 |

| 무위 | 자연의 순리에 따르는 행위 |

| 아힘사 | 비폭력 |

| 아트만 | 개인의 본질 또는 영혼 |

| 브라흐만 | 우주의 근원적 실재 |

| 다르마 | 윤리적 의무와 우주의 질서 |

| 카르마 | 행위의 결과 |

| 모크샤 | 해탈 또는 해방 |

| 마야 | 환상 또는 착각 |

| 삼매 | 정신 집중 상태 |

| 공 | 모든 것이 실체가 없다는 불교의 핵심 개념 |

| 업 | 카르마와 유사한 불교 개념 |

| 고 | 불교에서 고통의 개념 |

| 무아 | 불교에서 자아가 없다는 개념 |

| 무상 | 불교에서 모든 것은 변한다는 개념 |

| 자비 | 모든 생명체에 대한 사랑 |

| 열반 | 불교에서 해탈의 상태 |

| 연기 | 모든 것이 서로 연관되어 있다는 불교의 핵심 개념 |

| 기타 | |

| 동양 철학 | 아시아 지역에서 발전한 다양한 철학 사상을 총칭 |

2. 인도 철학

인도 철학은 고대 인도 아대륙의 철학적 전통(산스크리트어: dárśanasa; '세계관', '가르침')[4][5][6][7]을 가리킨다. 힌두교는 인더스 문명 시대로 거슬러 올라가는 뿌리를 가지고 있을 수 있으며,[8] 주요 정통 학파는 서기 초부터 굽타 제국 시대 사이에 등장했다.[9] 이들 힌두교 학파는 불교와 자이나교의 정통 브라만적 요소와 비정통적 요소를 융합하여 "힌두교 종합"을 이루었다.[10] 힌두 사상은 동쪽으로 인도네시아 실리비자야 제국과 캄보디아 크메르 제국으로 전파되었고, 이러한 종교 철학적 전통은 나중에 힌두교라는 명칭으로 분류되었다.

가장 오래된 철학적 텍스트 중 일부는 후기 베다 시대(기원전 1000~500년)의 우파니샤드이다. 인도 철학은 다르마, 카르마, 삼사라, 목샤, 아힘사 등 중요한 개념을 중심으로, 존재론( 형이상학, 브라만-아트만, 공-무아), 신뢰할 수 있는 지식의 수단( 인식론, 프라마나), 가치 체계( 가치론) 등을 탐구했다.[11][12][13]

인도 철학은 기원전 4세기경 아르타샤스트라의 정치 철학, 카마 술트라의 사랑 철학과 같은 주제도 다루었다. 발루바르가 쓴 쿠랄 문학(기원전 1세기경~서기 5세기, 상가 시대 이후)은 자이나교 또는 힌두교 철학에 기반한 것으로 여겨진다.

이후 탄트라가 발전하고 이란-이슬람의 영향이 나타났다. 인도 아대륙의 이슬람 정복 이후 불교는 히말라야 지역과 남인도를 제외한 인도에서 대부분 사라졌다.[14] 초기 근세에는 라구나타 시로마니(약 1460~1540년)가 나브야-냐야('새로운 이성') 전통을 창시했고, 자야라마 판카나나, 마하데바 푸나타마카라, 야쇼비자야(자이나교의 반응 제시) 등이 활동했다.[15]

2. 1. 힌두 철학

힌두 철학은 인도 철학의 주류를 이루는 사상으로, 베다의 권위를 인정하는 정통 학파와 그렇지 않은 비정통 학파로 나뉜다.고대 인도에서는 혹독한 자연환경과 복잡하게 얽힌 사회 구조 속에서 삶의 기본이 되는 사상과 학문이 요구되었다. 그리하여 베다(Veda), 우파니샤드(Upanisad) 철학이 탄생하였다. 『리그베다』(Rg-Veda)는 상천(deva)에 대한 찬가집이며, 자연 현상이나 추상 개념 등이 신격화되어 있다. 여러 신들은 삼계에 배치되어 있으며, 제사 시에는 이들 중 한 신을 불러 현세적인 이익을 구하였다. 베다 경전에는 브라마나(Brahmana)라는 주석서가 만들어졌고, 우파니샤드와 아라냐카를 통해 베다 경전을 집대성하면서 더욱 심화되었다. 우파니샤드에서는 우주의 근원을 브라흐만(brahman)이라 부르고, 인간에게 내재하는 원리를 아트만(atman)이라 명명하여, 그 둘이 하나가 된 상태를 추구하였다. 동시에 인간 행위의 선악에 따른 과보의 원인을 전생의 업(karman)에서 찾는 윤회 사상도 발달했다.

2. 1. 1. 정통 학파 (아스티카)

인도 철학은 고대 인도 아대륙의 철학적 전통(산스크리트어: dárśanasa; '세계관', '가르침')[4]을 가리킨다.[5][6][7] 정통 학파는 서기 초부터 굽타 제국 시대 사이에 등장했다.[9]냐야 학파는 인식론을 탐구하며 지식의 근원(''프라마나'')에 기반을 두고 있으며, 기원전 6세기경과 기원후 2세기경의 ''나야야 수트라''에 근거한다.[27] 냐야는 인간의 고통은 무지에서 비롯되고 해탈은 올바른 지식을 통해 이루어진다고 주장한다. 따라서 그들은 올바른 지식 또는 인식론의 근원을 조사하려고 했다.

냐야는 전통적으로 지식을 얻는 신뢰할 수 있는 방법으로 네 가지 ''프라마나''를 받아들인다 – ''프라탸크샤''(직관), ''아누마나''(추론), ''우파마나''(비교와 유추) 그리고 ''샤브다''(말, 과거 또는 현재의 신뢰할 수 있는 전문가의 증언).[26] 냐야는 또한 전통적으로 철학적 현실주의의 한 형태를 옹호했다.[28]

''나야야 수트라''는 인도 철학에서 매우 영향력 있는 경전으로, 서로 다른 철학 학파 간의 고전 인도 인식론적 논쟁의 기반을 마련했다. 예를 들어, 불교의 무아(아낫타) 주장에 대한 고전적인 힌두교 반박을 포함한다.[29] 이 저서는 또한 창조주 신(이슈바라)에 반대하는 주장으로 유명하며,[30] 이 논쟁은 중세 시대 힌두교의 중심이 되었다.

삼키아는 이원론적 철학 전통으로, 삼키아카리카(서기 320~540년경)[22]을 기반으로 한다. 반면 요가 학파는 밀접하게 관련된 전통으로, 명상과 해탈을 강조하며, 주요 경전은 요가 수트라(서기 400년경)이다.[23] 그러나 원시 삼키아 사상의 요소들은 초기 우파니샤드 시대까지 거슬러 올라갈 수 있다.[24] 두 학파의 주요 차이점 중 하나는 요가는 신의 존재를 허용한 반면, 대부분의 삼키아 사상가들은 이러한 생각을 비판했다는 점이다.[25]

삼키아 인식론은 여섯 가지 프라마나(증명) 중 세 가지, 즉 ''프라탸크샤''(인식), ''아누마나''(추론), ''샤브다''(말/신뢰할 수 있는 출처의 증언)만을 지식 획득의 신뢰할 수 있는 수단으로 받아들인다.[26] 이 학파는 의식과 물질의 진화에 대한 복잡한 이론적 설명을 발전시켰다. 삼키아 자료들은 우주가 푸루샤(의식)와 프라크리티(물질)이라는 두 가지 실재로 구성되어 있다고 주장한다.

''삼키아프라바차나 수트라''(서기 14세기경)에서 보여지듯이, 삼키아는 중세 시대 내내 계속 발전했다.

2. 1. 2. 비정통 학파 (나스티카)

나스티카(nāstika) 또는 이단 사상은 기원전 6세기 이전부터 인도에 존재했던 비베다(non-Vedic) 샤라만나 전통과 관련이 있다.[40] 샤라만나 운동은 아트만 개념의 수용 또는 부정, 원자론, 유물론, 무신론, 불가지론, 운명론부터 자유 의지, 극단적인 금욕주의, 엄격한 아힘사(비폭력) 및 채식주의에 이르기까지 다양한 비베다 사상을 낳았다.[41] 샤라만나 운동에서 발생한 주목할 만한 철학으로는 자이나교, 초기 불교, 차르바카, 아즈냐나, 아지비카가 있다.[42]자이나교 철학은 형이상학, 실재, 우주론, 존재론, 인식론, 신학의 문제들을 광범위하게 다룬다. 자이나교는 본질적으로 고대 인도의 초월신론적 종교이다.[43] 이는 고대부터 샤라만나 전통과 공존했던 고대 베다 전통을 계승한다.[44][45] 자이나 철학의 특징적인 요소로는 심신 이원론, 창조적인 및 전능한 신의 부정, 업, 영원하고 무창조적인 우주, 비폭력, 진리의 다면성 이론, 해탈에 기반한 도덕성 등이 있다. 자이나 철학은 존재와 실존의 이유, 우주와 그 구성 요소의 본질, 속박의 본질, 해탈을 성취하는 수단을 설명하려고 시도한다.[46]

자이나교는 자주 금욕적인 운동으로 묘사되는데, 자기 통제, 고행, 포기에 대한 강조 때문이다.[47] 진리가 상대적이고 다면적이라는 주장과 경쟁 철학의 모든 가능한 관점을 수용하려는 의지 때문에 철학적 자유주의의 모델이라고도 불린다.[48] 자이나교는 영혼의 개별적 본질과 자신의 결정에 대한 개인적 책임을 강력하게 옹호하며, 자기 의존과 개인적 노력만이 해탈에 책임이 있다고 주장한다.[49]

인도 철학 발전에 대한 자이나교의 기여는 상당하다. 아힘사, 업, 목샤, 삼사라 등과 같은 자이나 철학 개념은 다양한 형태로 힌두교, 불교 등 다른 인도 종교와 공통적이다.[50] 자이나교는 마하비라 및 다른 티르탄카라들의 가르침에서 철학의 기원을 찾지만, 고대의 쿤다쿤다, 우마스바티에서부터 최근의 야소비자야, 슈리마드 라즈찬드라에 이르기까지 다양한 자이나 철학자들은 독특한 자이나 방식으로 인도 철학 담론에 기여했다.

카르바카 또는 로카야타(Lokāyata)는 베다와 관련된 모든 초자연적인 교리를 거부한 회의론적이고 유물론적인 무신론 철학이었다.[51] 브리하스파티와 같은 카르바카 철학자들은 당시 다른 철학 사상에 대해 매우 비판적이었다. 카르바카는 베다가 불진실, 자기모순, 동어반복이라는 세 가지 결점으로 오염되었다고 여겼다.[52] 그들은 베다를 인간이 고안해낸 일관성 없는 랩소디로 선언했으며, 그 유일한 유용성은 사제들에게 생계를 제공하는 것이라고 주장했다.[53]

마찬가지로 그들은 불교와 자이나교를 비난하며 열반(Nirvana), 윤회, 업(karma)을 통한 공덕(Merit) 또는 과실의 축적이라는 개념을 조롱했다.[54] 그들은 고통을 피하기 위해 쾌락을 포기하는 관점을 "바보들의 추론"이라고 믿었다.[52] 카르바카의 인식론은 지각을 지식의 주요 원천으로 간주하는 반면, 무효가 될 수 있는 추론은 거부한다.[55] 카르바카의 주요 경전인 바르하스파탸 수트라(c. 600 BCE)는 분실되었다.[56]

아지비카(Ājīvika)는 막칼리 고살라가 창시한 샤라마나 운동으로, 초기 불교와 자이나교의 주요 경쟁 세력이었다.[57] 아지비카 철학 학파의 원전은 한때 존재했을지도 모르지만, 현재는 구할 수 없고 아마도 유실된 것으로 보인다. 그들의 이론은 고대 인도 힌두교 문헌, 특히 아지비카를 비판적으로 논한 자이나교와 불교의 2차 자료에서 언급된 내용을 통해 추론된다.[58] 아지비카 학파는 절대적 결정론(운명)을 의미하는 '니야티'(Niyati) 교리로 유명하다. 이 교리는 자유 의지가 없다는 전제, 즉 일어났던 모든 일, 일어나고 있는 모든 일, 일어날 모든 일은 전적으로 예정되어 있으며 우주적 원리의 결과라는 것이다.[58][59] 아지비카는 업 교리를 허구로 여겼다.[60] 아지비카는 무신론자[61]였으며 베다의 권위를 거부했지만, 모든 생명체에는 아트만 – 힌두교와 자이나교의 중심 전제 – 이 있다고 믿었다.[62][63]

아지냐나(Ajñana)는 급진적인 인도 회의주의의 샤라마나 학파였으며, 초기 불교와 자이나교의 경쟁자였다. 그들은 형이상학적 본성에 대한 지식을 얻거나 철학적 명제의 진리값을 확인하는 것이 불가능하다고 주장했다.[64] 그리고 설령 지식이 가능하다 하더라도, 최종적인 해탈에는 쓸모없고 불리하다고 여겼다. 그들은 자신들만의 긍정적인 교리를 전파하지 않고 반박에만 특화된 궤변가로 여겨졌다. '타트보파플라바심하'("모든 범주를 집어삼키는 사자"/"모든 원리를 뒤엎는 것")라는 제목의 회의주의적 저술의 저자인 자야라시 밧타 (활동 기간: 약 800년경)는 중요한 아지냐나 철학자로 여겨진다.[65]

2. 2. 힌두교와 한국

दर्शन|dárśanasa는 '세계관' 또는 '가르침'을 의미한다.[4][5][6][7] 힌두교는 인더스 문명 시대로 거슬러 올라가는 뿌리를 가지고 있을 수 있다.[8] 주요 정통 학파는 서기 초부터 굽타 제국 시대 사이에 등장했다.[9]힌두교는 한국에 직접적으로 전래되지는 않았지만, 불교를 통해 간접적으로 영향을 미쳤다. 한국 불교의 신앙과 사상에는 힌두교의 신들과 철학적 개념들이 일부 수용되어 나타난다.

3. 불교 철학

불교 철학은 고타마 붓다(기원전 6세기~4세기 활동)의 사상에서 시작되어 초기 불교 경전에 보존되어 있다. 불교 철학은 인도의 다양한 불교 종파에서 발전하여 실크로드를 통해 아시아 전역으로 퍼져나갔다. 불교 사상은 지역과 문화를 초월하며, 티베트, 스리랑카, 미얀마 등 동남아시아 국가들에서 주요 철학적 전통으로 자리 잡고 있다.

불교의 주된 관심사는 괴로움으로부터의 해방이다.[66] 사물의 참된 본성에 대한 무지가 고통의 근원 중 하나로 여겨지기 때문에, 불교 사상가들은 인식론과 이성의 사용에 관심을 가졌다.[67]

불교는 삼국시대에 한국에 전래되어 한국의 사상과 문화에 큰 영향을 미쳤다. 특히 신라의 원효는 화쟁 사상을 통해 불교 교리를 통합하고 대중화하는 데 크게 기여했다.

인도에서 불교가 사라진 후에도, 불교 철학은 티베트 불교, 동아시아 불교, 상좌부 불교 전통에서 계속 발전했다. 동아시아 불교에서는 원효와 같은 인물들이 새로운 발전을 이끌었다.

3. 1. 초기 불교 철학

불교 철학은 고타마 붓다(기원전 6세기~4세기 활동)의 가르침에서 시작되어 초기 불교 경전에 보존되어 있다. 이는 인도에서 발전하여 실크로드를 통해 아시아 전역으로 퍼져나갔으며, 지역과 문화를 초월하여 티베트, 스리랑카, 미얀마 등 동남아시아 국가들에서 주요 철학적 전통으로 자리 잡았다.불교의 주된 관심사는 괴로움으로부터의 해방이다.[66] 사물의 참된 본성에 대한 무지가 고통의 근원 중 하나로 여겨지기 때문에, 불교 사상가들은 인식론과 이성의 사용에 관심을 가졌다.[67]

핵심적인 불교 개념은 다음과 같다.

- '''사성제''': 고통, 고통의 원인, 고통의 소멸, 고통의 소멸에 이르는 길에 대한 가르침이다.

- '''팔정도''': 사성제의 실천 방법으로, 바른 견해, 바른 사유, 바른 말, 바른 행위, 바른 생활, 바른 노력, 바른 마음챙김, 바른 삼매를 의미한다.

- '''무아(Anatta)''': 고정 불변하는 실체로서의 '나'는 존재하지 않는다는 가르침이다.

- '''연기(緣起)''': 모든 현상은 상호 의존적인 관계 속에서 발생하고 소멸한다는 가르침이다.

이 외에도 불교 사상가들은 형이상학적 질문에 대한 회의론을 제시하였으며, 인도와 동아시아의 불교 사상가들은 현상학, 윤리학, 존재론, 인식론, 논리학, 시간 철학 등 다양한 주제를 다루었다.

후대 불교 철학 전통은 '아비달마(Abhidharma)'라는 복잡한 현상학적 심리학을 발전시켰다. 대승불교의 나가르주나와 바수반두는 모든 현상의 공허함을 의미하는 공(Shunyata)과 현상만 존재한다는 비지냐프티마트라(Vijnapti-matra) 이론, 즉 현상학 또는 관념론의 한 형태를 발전시켰다.[68] 디그나가(약 480~540) 학파의 프라마나(Pramāṇa)는 복잡한 형태의 인식론과 불교 논리학을 발전시켰으며, 이 전통은 인도 철학에서 "인식론적 전환"에 기여했다.[69] 달마키르티의 업적을 통해, 이 불교 논리 전통은 티베트 불교 철학과 논쟁에서 사용되는 주요 인식론적 체계가 되었다.[70]

인도에서 불교가 사라진 후에도, 이러한 철학적 전통은 티베트 불교, 동아시아 불교, 상좌부 불교 전통에서 계속 발전했다.

3. 2. 부파 불교 철학

인도 철학은 고대 인도 아대륙의 철학적 전통을 가리킨다. 주요 정통 학파는 서기 초부터 굽타 제국 시대 사이에 등장했다. 이 힌두교 학파들은 불교와 자이나교의 정통 브라만적 요소와 비정통적 요소를 융합하여 "힌두교 종합"이라고 불리는 것을 발전시켰다.[10] 인도 철학자들은 인식론적 추론(프라마나)과 논리 체계를 발전시켰고, 존재론(형이상학, 브라만-아트만, 공-무아), 신뢰할 수 있는 지식의 수단(인식론, 프라마나), 가치 체계(가치론) 등의 주제를 조사했다.[11][12][13]3. 3. 대승 불교 철학

대승불교 사상가인 나가르주나는 모든 현상의 공허함을 의미하는 공(Shunyata)을, 바수반두는 현상만 존재한다는 비지냐프티마트라(Vijnapti-matra) 이론(현상학 또는 관념론의 한 형태)을 발전시켰다.[68] 디그나가(약 480~540) 학파는 프라마나(Pramāṇa)를 통해 복잡한 형태의 인식론과 불교 논리학을 발전시켰으며, 이는 인도 철학에서 "인식론적 전환"에 기여했다.[69] 달마키르티의 업적을 통해 이 불교 논리 전통은 티베트 불교 철학과 논쟁에서 사용되는 주요 인식론적 체계가 되었다.[70]

인도에서 불교가 사라진 후에도, 이러한 철학적 전통은 티베트 불교, 동아시아 불교, 상좌부 불교 전통에서 계속 발전했다. 티베트에서는 사캬 빤디타, 쫑카파, 주 미팜 등의 연구를 통해 인도 전통이 이어졌다. 동아시아 불교에서는 동아시아 유가행파 사상가인 파라마르타, 현장, 원효와 지장 등 동아시아 중관 사상가들이 새로운 발전을 이끌었다. 지의가 창시한 천태종, 법장 등이 주장한 화엄종, 구봉 종미 등의 선종과 같은 새로운 중국계 종파도 생겨났다.

3. 4. 불교와 한국

불교는 삼국시대에 한국에 전래되어 한국의 사상과 문화에 지대한 영향을 미쳤다. 특히, 신라의 원효는 화쟁 사상을 통해 불교의 다양한 교리를 통합하고 대중화하는 데 크게 기여했다. 고려 시대에는 지눌이 선(禪) 사상을 중심으로 불교를 개혁하고, 조계종을 창시했다. 조선 시대에는 유교가 국교로 채택되면서 불교가 억압받기도 했지만, 민간 신앙과 결합하여 명맥을 유지했다. 현대 한국 사회에서도 불교는 여전히 중요한 종교이자 철학적 전통으로 자리 잡고 있다.4. 중국 철학

중국 철학은 춘추전국시대 제자백가의 사상에서 기원하여 유교, 법가, 도교 등 다양한 학파로 발전했으며, 실천적이고 현세적인 특징을 가진다. 서주 시대와 그 이후 "백가쟁명"이 번성했던 시대(기원전 6세기~기원전 221년)에 주요 중국 철학 사상(유교, 법가, 도교)뿐만 아니라 영향력이 적었던 묵가, 명가, 음양가 등이 등장했다.[82][83] 이러한 철학적 전통은 형이상학적, 정치적, 윤리적 이론을 발전시켰고, 중국 불교와 함께 동아시아 문화권에 직접적인 영향을 미쳤다. 한나라(기원전 206년~서기 220년)에 실크로드를 통해 전래된 불교는 점차 독특한 중국적 형태(선종 등)로 발전했다.

후한 시대에 불교가 전래되어 육조수당나라 시대에 성행했다. 이 시기부터 중국 철학은 삼교를 중심으로 한 종교 철학으로 전개되었다. 체계적인 불교 철학의 영향을 받아 송나라 시대에 주희 등은 유교를 체계적인 철학으로 재구성했다. 도교 또한 이전의 민간 종교에서 관료적 계층 구조와 오행론에 기반한 이론성을 발전시켰다. 불교는 도교적인 비논리적 경향을 흡수하여 인도 불교와는 다른 중국 불교로서 선종과 정토교를 탄생시켰으며, 이는 처음에는 대립했던 유불도 삼교가 점차 융합해 가는 과정이기도 하다.

명나라 시대에는 주희의 성즉리에 대해 심즉리를 설파하는 왕양명의 양명학이 번성했다.

4. 1. 유교

유교(孔教, ''Kǒngjiào'' — "공자의 가르침")는 "유학"(儒教, ''Rújiào'' — "선비들의 가르침")으로도 알려져 있으며, 의례, 도덕 및 종교적 적용이 있는 중국 철학 체계이다.[84] 이 전통은 공자(기원전 551~479년)의 가르침을 중심으로 발전하였으며, 그는 자신의 가르침 이전의 조상들의 가치와 신학을 전승하는 것으로 여겨졌다.[85] 맹자와 순자는 인간의 타고난 도덕적 본성에 대해 의견이 달랐던 영향력 있는 고전 유학 철학자이다.

유교는 가족 및 사회적 조화, 효도(孝, ''xiào''), 인(仁, "자비" 또는 "인간성"), 예(禮/礼)와 같은 인본주의적 가치에 초점을 맞춘다. ''예''(禮)는 하늘의 법칙과 조화를 이루기 위해 어떻게 행동해야 하는지를 결정하는 의례적 규범 체계이다. 유교는 전통적으로 이러한 가치가 하늘(''Tiān'' 天)으로 알려진 초월적 원리에 기반하며, 정령이나 신(神, ''shén'')에 대한 믿음도 포함한다.[86]

유교는 한나라(기원전 206년~서기 220년) 시대에 제국의 주요 이데올로기였으며, 당나라(618년~907년) 시대에 주자학으로 부활했다. 송나라(960년~1297년)와 명나라(1368년~1644년)와 같은 후대 중국 왕조와 한국의 조선 시대(1392년~1897년)에서 주희(1130년~1200년)와 왕양명(1472년~1529년)과 같은 사상가들이 이끄는 부흥한 주자학이 지배적인 사상이 되었고, 제국에 의해 장려되었다. 송나라 시대부터 유학 경전은 과거 시험의 기초가 되었고, 사대부 계급의 핵심 철학이 되었다. 유교는 20세기에 좌절을 겪었지만, 최근에는 신유학이라고 불리는 부흥을 겪고 있다.[87]

4. 2. 도교

도교(道敎)는 존재하는 모든 것의 근원, 패턴, 실체인 원리로 여겨지는 ‘도(道)’와의 조화를 강조하는 다양한 철학 및 종교 체계를 아우르는 용어이다.[99] 도교는 ‘무위(無爲)’(노력 없는 행위), ‘자연(自然)’(자연스러움), ‘소박(素)’(단순함), 자발성 같은 미덕을 강조하는 반면, (유교와 달리) 규범과 의례에는 덜 중점을 둔다. 외단(外丹)과 내단(內丹)을 통한 불로장생의 달성은 역사적으로 많은 도교도들에게 중요한 목표였다.[100]도교의 초기 형태는 기원전 4세기에 자연학파(School of Naturalists)의 우주론적 이론과 『역경(易經)』의 영향을 받아 발전했다. 자연학파 또는 음양가(Yin-yang)는 음양(yin-yang)과 오행(五行, Five Elements)의 개념을 종합한 철학 학파였으며, 추연(鄒衍, Zou Yan)이 창시자로 여겨진다.[101]

노자에게 귀속되는 『도덕경(道德經)』(기원전 4세기경)과 『장자(莊子)』(남화경)은 도교 전통의 핵심 경전으로 여겨진다.[102] 2세기에는 도교의 최초 조직된 형태인 천사도(天師道) (천사파)가 발생했다. 현학(玄學) ("심오한 학문", "신도교, Neo-Taoism")은 유교 학문의 영향을 받은 주요 철학 운동으로, 『역경(易經)』, 『도덕경(道德經)』, 『장자(莊子)』의 해석에 초점을 맞추었으며 3세기부터 6세기까지 번영했다.[103] 이 운동의 가장 중요한 철학자들은 하안, 왕필, 죽림칠현, 갈홍, 곽상이었다.[104] 하안과 왕필 같은 사상가들은 도의 심오한 본질에 초점을 맞추었는데, 그들은 이것이 "무(無)"(무, 비존재, 부정성)라는 용어에 가장 잘 나타난다고 보았다.[105]

상청파(당나라, 618~907), 영보파(송나라, 960~1279), 그리고 13세기~14세기와 원나라 시대에 발전한 전진교와 같이 다른 여러 학파들이 중국 역사를 통해 두각을 나타냈다.[106] 후기 도교 전통은 중국 불교의 영향도 받았다.[107]

4. 3. 법가

법가(法家, Fǎjiā|병음중국어)는 법, 현실 정치, 관료적 관리에 초점을 맞춘 철학 사상이다.[88][89] 이들은 사회가 어떠해야 한다는 도덕적 이상보다는 독재자와 국가의 권력을 통한 실용적인 정부에 초점을 맞추었고, 질서, 안보 및 안정을 추구했다.[90] 초기에는 묵가의 영향을 받았다.[91]이 학파의 핵심 인물은 관리이자 정치 철학자인 신불해(기원전 400년경 ~ 기원전 337년경)였다.[92] 상앙(기원전 390년 ~ 기원전 338년)은 기원전 221년에 중국의 나머지 지역을 정복한 진나라를 강대국으로 만든 정치가이자 개혁가였다.[93] 한비(기원전 280년경 ~ 기원전 233년경)는 그의 저서 『한비자』에서 법가 사상을 종합했는데, 이 책은 후대 중국 정치가와 통치자들이 통치술과 제국 관료 조직을 위한 지침으로 사용한 가장 영향력 있는 법가 저술 중 하나이다.[94][95]

4. 4. 묵가

묵가(墨家)는 묵자(기원전 470년경~기원전 391년)와 그의 제자들이 창시한 학파이다. 춘추 시대와 전국 시대(기원전 770년~기원전 221년) 동안 유교, 도교와 견줄 만한 주요 사상 학파였다. 묵가의 주요 경전은 묵자(책)이다.[82][83] 묵가의 행정 사상은 후에 법가에 흡수되었고, 윤리 사상은 유교에 흡수되었으며, 그들의 책들은 도가의 경전에도 포함되었는데, 이는 진나라 이후 묵가가 독립적인 학파로서 사라져 갔기 때문이다.묵가는 "균등한 사랑"(兼愛|jiān ài|겸애중국어)이라는 사상으로 가장 잘 알려져 있다.[96] 묵자에 따르면, 사람들은 자신과의 실제 관계와 상관없이 모든 다른 개인을 똑같이 돌봐야 한다. 묵자는 또한 혈연이 아닌 능력에 근거해야 하는 정부에서의 공정한 능력주의를 주장했다. 묵자는 유교의 의례주의에 반대하며, 농업, 성곽 건설, 국가 경영을 통한 실용적인 생존을 강조했다.

묵자는 자신의 이론에 대한 동기로 '하늘의 뜻'을 제시했지만, 종교적인 것이라기보다는 그의 철학은 공리주의와 유사하다. 묵가는 또한 명가(논리학자로도 알려짐)로 알려진 별개의 철학 학파와 관련이 있으며, 그 영향을 받았는데, 이 학파는 언어철학, 정의, 논리학에 중점을 두었다.[97][98]

4. 5. 유교와 한국

유교는 삼국시대에 한국에 전래되어 정치, 사회, 윤리 등 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다. 특히, 조선 시대에는 유교가 국교로 채택되면서 한국 사회의 지배적인 이념으로 자리 잡았다. 이황과 이이는 조선 성리학을 대표하는 학자로, 주자학을 심화시키고 조선 사회의 현실에 맞게 적용하려 노력했다. 현대 한국 사회에서도 유교는 여전히 중요한 가치관으로 남아 있으며, 가족주의, 교육열, 효 사상 등에서 그 영향을 찾아볼 수 있다.4. 6. 현대 중국 철학

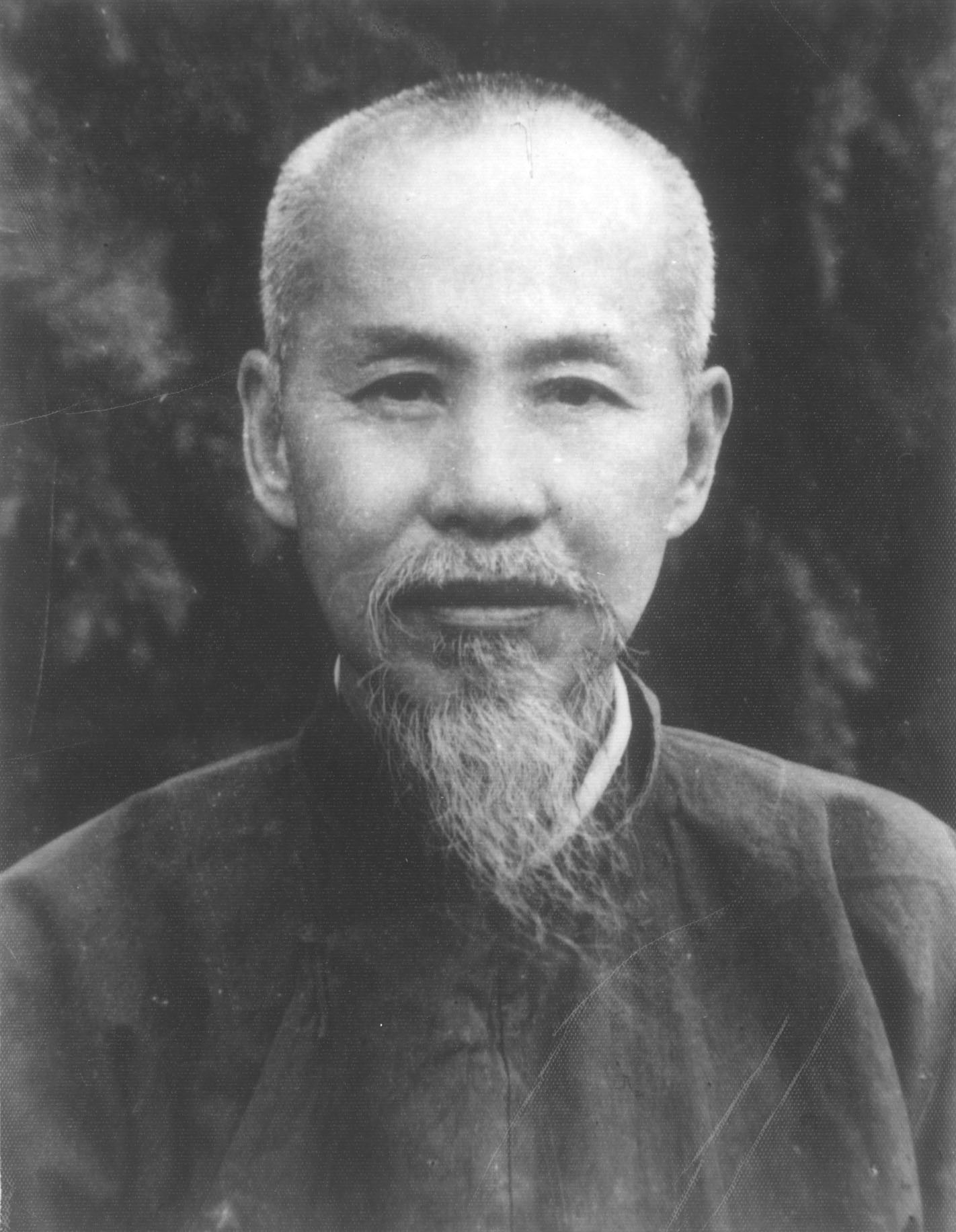

현대 중국 철학은 아편전쟁(1839년~1842년) 이후 서구와 일본의 침략을 받으면서 중국 사상가들에게 큰 영향을 주었다.[109] 19세기 후반과 20세기 초, 장지동(張之洞)과 같은 사상가들은 "중체서용(中體西用)"을 주장하며, 서구의 실용적인 지식을 통해 중국 문화를 보존하려 했다.[109]

한편, 전통주의자들은 전통 중국 철학 사상을 부흥시키려 노력했다. 양인산(楊仁山)과 오양징우(歐陽竟無)와 같은 사상가들은 중국 불교 사상을 발전시켰고,[110] 신유교(新儒家, 병음: xīn rú jiā) 운동도 일어났다. 신유교는 20세기 중화민국(1912년~1949년) 시대에 시작된 유교 사상의 부흥 운동으로, 신보수주의와도 관련이 있다. 1세대 신유교 주요 인물로는 슝 시리(熊十力)와 풍유란(馮友蘭, Fung Youlan)이 있다.[111] 2세대(1950년~1979년)에는 당준의(唐君毅), 모종산(牟宗三), 서복관(徐復觀) 등이 있으며, 장군매(張君勱)와 함께 1958년에 《중국학 재평가와 중국 문화 재건을 위한 선언》(A Manifesto for a Re-appraisal of Sinology and Reconstruction of Chinese Culture)을 발표했다.

5. 일본 철학

일본 철학은 전통적으로 중국계에 속하며, 실천적이고 현세적인 특징을 가진다. 일본에서는 불교, 유교, 신도 등 다양한 종교와 사상이 융합되어 발전해 왔다.

무로마치 시대에는 불교 사상을 일본 독자적으로 발전시킨 차나 노가쿠 등 개별적인 예능을 탐구하는 움직임이 일어났다.

쇼와 시대(1926~1989년)에는 국가 신도와 일본 민족주의가 부상했다.

일본 불교 사상에서 교토학파 형성 이후 가장 중요한 경향은 비판적 불교로, 불성(Buddha nature)과 홍각(원각)과 같은 여러 대승 불교 개념에 반박한다.[73]

5. 1. 불교와 신도의 융합

일본에서는 대륙에서 건너온 불교와 유교, 그리고 일본 고유의 신도 등의 종교 사상이 혼재해 왔다. 이는 중국 문화권 주변(조선, 베트남)의 철학에 공통된 특징이다.나라 시대에는 율령 제도 아래 음양도가 발달했다. 그 후, 헤이안 시대의 천태종·진언종, 가마쿠라 시대의 정토종·닛렌종·임제종·조동종 등 불교 각 종파에서 독자적으로 교리를 추구했다.

5. 2. 유학과 국학

에도 시대에는 유학이 발전하여 주자학과 양명학이 유행했다. 또한, 고쿠가쿠(국학)가 등장하여 일본 고유의 정신과 문화를 탐구했다.[112] 모토오리 노리나가는 고전 일본 문학과 문화의 본질이 모노노아와레(물정의 슬픔)라는 감각이라고 주장했다.[113]5. 3. 메이지 시대 이후의 철학

메이지 시대에 니시 주에 의해 "철학"이라는 말이 만들어졌다. 서양 철학을 수입하거나 근대 이전의 일본 철학과 융합시켜 독자적인 사상을 구축하는 철학자들이 탄생했다.[112]

근대 일본 사상은 서구 과학과 철학의 강한 영향을 받았다. 일본의 급속한 근대화는 에도 시대(1603~1868년) 동안 서구 과학(랑가쿠(Rangaku)로 알려짐)의 초기 연구에 의해 부분적으로 촉진되었다. 메이지 시대(1868~1912년)에는 근대주의적 메이로쿠샤(Meirokusha, 명치 6년, 1874년 결성) 지식인 사회가 계몽주의 사상을 장려했다. 모리 아리노리, 니시 아마네, 후쿠자와 유키치와 같은 메이로쿠샤 철학자들은 서구 사상과 일본 문화 및 가치를 결합하는 방법을 모색했다.

일본 불교 철학은 교토학파의 업적에 영향을 받았다. 교토학파는 서구 철학자들(특히 독일 철학)과 불교 사상을 바탕으로 하였으며, 니시다 기타로, 니시타니 게이지, 다나베 하지메, 아베 마사오 등이 포함된다.

6. 동서양 철학의 융합

근대 이후, 동양과 서양의 철학은 서로 영향을 주고받으며 새로운 철학적 경향들을 만들어가고 있다.

아르투어 쇼펜하우어 외에도, 하이데거의 철학에는 동양적인 요소가 있다는 주장이 제기된다.[117] 하이데거는 중국인 제자 폴 샤오와 함께 『도덕경』을 독일어로 번역하려 했으며, 그의 후기 철학은 도가 사상과 유사성을 보인다는 해석도 있다. 하이데거와 교토학파의 작업 사이에는 뚜렷한 유사점이 있으며, 그의 철학은 서구 문명의 위기에 대한 반응으로 '동쪽으로 향하려는' 시도로 해석될 수 있다는 것이다.

독일 관념론은 20세기 인도의 구루 슈리 아우로빈도에게 영향을 주었으며, 그의 적분 요가는 동서양 사상의 종합으로 여겨진다. 독일 현상학자 장 게브저는 저술에서 이러한 간극을 메울 새로운 지구적 의식을 언급했다. 이 두 저자의 추종자들은 종종 통합 사상이라는 용어로 묶인다.

1911년 신해혁명과 청나라의 멸망 이후, 5·4 운동은 중국의 낡은 제국 제도와 관행을 완전히 폐지하려고 했다. 이 기간 동안 두 가지 주요 철학적 경향이 있었는데, 하나는 반전통적인 것이었고 서구 학문과 사상을 장려했다. 이 반전통적인 흐름의 핵심 인물은 엄복(1853~1921)이었는데, 그는 스미스의 『국부론』과 밀의 『자유론』을 포함한 다양한 서구 철학 작품을 번역했다.[118] 또한 민주주의와 공화주의의 서구 사상을 중국 정치 철학에 통합하려는 시도가 있었는데, 특히 20세기 초 손문(1866~1925)에 의해 이루어졌다. 또 다른 영향력 있는 현대 중국 철학자는 콜럼비아 대학교에서 존 듀이의 제자였던 후시로, 그는 실용주의의 한 형태를 장려했다.

마르크스주의가 현대 중국 정치 사상에 끼친 영향은 특히 중국 마르크스주의 철학의 가장 유명한 사상가인 모택동을 통해 알 수 있듯이 엄청나다. 마오이즘은 20세기 중국 공산당 혁명 지도자 모택동의 가르침에 기반한 중국 마르크스주의 철학이다. 마르크스와 레닌의 초기 이론을 부분적으로 기반으로 하지만, 중농업을 중심으로 한 혁명과 많은 집단 농장을 기반으로 한 분권화된 농업 경제를 지지하는 농민과 무거운 산업화에 대한 도시 프롤레타리아와 레닌주의적 강조를 거부한다. 중화인민공화국의 현 정부는 공식 당 이데올로기로서 중국 특색의 사회주의라고 부르는 실용적인 사회주의 형태를 계속 주장하고 있다. 중국 공산당이 장악하면서 도교와 유교( 법가 제외)와 같은 이전 사상 학파는 후진적인 것으로 규탄되었고, 나중에 많은 도교 사원과 불교 사찰 및 기관이 파괴된 문화 대혁명의 폭력 속에서 제거되었다.

스위스 심리학자 칼 융은 청동기 시대 상나라(기원전 1700~1050년경)까지 거슬러 올라가는 고대 중국 문헌인 역경(주역)의 깊은 영향을 받았다. 역경은 음과 양의 체계를 사용하여 점술을 위해 육효로 배치한다. 칼 융의 동시성이라는 개념은 역경의 리처드 빌헬름 번역 서문에서 언급한 바와 같이, 서구의 인과 관계에 대한 동양적 관점으로 나아간다.[119] 그는 이 중국 세계관이 서구가 아는 과학이 아니라 우연에 기반한다고 설명한다.

6. 1. 쇼펜하우어

아르투어 쇼펜하우어는 힌두교와 서구 사상을 종합한 철학을 발전시켰다. 그는 우파니샤드가 서구에서 더 큰 영향력을 가질 것이라고 예상했다. 그러나 쇼펜하우어는 오류가 있는 초기 번역본을 사용했기 때문에, 그가 동양 철학을 정확하게 이해하지 못했을 수도 있다는 의견도 있다.[116]6. 2. 교토학파

교토학파는 후설의 현상학과 선불교의 통찰을 결합한 일본의 철학 학파로, 서양 철학과 동양 사상을 통합하려는 시도를 했다.[117] 20세기 일본 철학자 와츠지 테쓰로는 쇠렌 키르케고르, 니체, 하이데거의 사상을 동양 철학과 결합하고자 했다.6. 3. 슈리 오로빈도

슈리 아우로빈도는 독일 관념론의 영향을 받은 20세기 인도의 구루였다. 그의 적분 요가는 동양과 서양 사상을 통합한 것으로 평가받는다.[116]7. 비판

"동양 철학"이라는 용어는 19세기 서구 학문의 산물이며, 동아시아나 인도에는 존재하지 않았다는 빅토리아 S. 해리슨(Victoria S. Harrison)의 주장이 있다.[120] 아시아에는 단일한 철학 전통이 없고, 서로 접촉해 온 다양한 전통들이 존재하기 때문이다.[120]

일부 유럽 중심주의 사상가들은 철학이 서구 문화의 특징이라고 주장한다. 마르틴 하이데거는 그리스어와 독일어만이 철학에 적합하다고 말했다.[121] 서구 대학에서는 서구 철학만을 가르치고 아시아 철학을 무시하거나, 서구의 영향을 받은 최근의 아시아 사상만을 "철학"으로 간주하기도 한다.

중국 사상 전문가 카린 드포르(Carine Defoort)는 철학을 "가족" 관점으로 보는 견해를 제시했지만,[122] 라우드 라인(Rein Raud)은 이에 반대하며 서구와 아시아 사상을 동등하게 포함하는 유연한 철학의 정의를 제시했다.[123] 오양민(Ouyang Min)은 철학 자체가 서구 문화의 실천이며 중국의 '哲學'(zhexue)과는 다르다고 주장한다.[124] '哲學'(zhexue, 원래는 '哲學'(tetsugaku))은 1873년 니시 아마네가 서구 철학을 설명하기 위해 만든 신조어이다.[125]

참조

[1]

서적

Rethinking Confucianism: Past and present in China, Japan, Korea, and Vietnam

2005

[2]

서적

Eastern philosophy

2005

[3]

서적

Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion

1994

[4]

웹사이트

Spoken Sanskrit, darzana

http://spokensanskri[...]

2018-03-02

[5]

서적

India's Agony over religion

SUNY Press

1995

[6]

서적

Sourcebook of the World's Religions: An Interfaith Guide to Religion and Spirituality

New World Library

2000

[7]

서적

Jainism

[8]

서적

Students' Britannica India, Volume 4

Encyclopædia Britannica

2000

[9]

서적

Hinduism

Routledge

2007

[10]

웹사이트

The Global Religious Landscape – Hinduism

http://www.pewforum.[...]

The pew foundation

2012-12-18

[11]

서적

Indian Philosophy: Metaphysics

https://books.google[...]

Routledge

2018-03-02

[12]

서적

Epistemology in Classical India: The Knowledge Sources of the Nyaya School

https://books.google[...]

Routledge

[13]

서적

The Puruṣārthas: a study in Hindu axiology, Indian Ethics: Classical traditions and contemporary challenges

https://books.google[...]

Asian Studies Center, Michigan State University, Ashgate

[14]

서적

he Sociology of Philosophies

https://books.google[...]

Harvard University Press

2018-03-02

[15]

서적

The Lost Age of Reason Philosophy in Early Modern India 1450–1700

Oxford U. press

[16]

서적

Oxford Dictionary of World Religions

[17]

서적

On Hinduism

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-03-02

[18]

서적

Sarva-Darsana Sangraha of Madhava Acharya: Review of Different Systems of Hindu Philosophy

Indian Books Centre/Sri Satguru Publications

1882

[19]

서적

[20]

서적

Presuppositions of India's Philosophies

Motilal Banarsidass

2002

[21]

서적

Pramāṇa epistemology: Some recent developments

Springer

1993

[22]

서적

Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning

Motilal Banarsidass

2011

[23]

서적

Samādhipāda: das erste Kapitel des Pātañjalayogaśāstra zum ersten Mal kritisch ediert

Shaker

2006

[24]

서적

The Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume 4

Princeton University Press

2014

[25]

서적

Samkhya-Yoga Ethics

Ashgate

2007

[26]

서적

A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English

State University of New York Press

[27]

서적

Perspectives of Reality: An Introduction to the Philosophy of Hinduism

Sussex Academic Press

2002

[28]

서적

Nyaya

Routledge

2006

[29]

서적

Relativism, Suffering and Beyond

Oxford University Press

2003

[30]

서적

Religions, Reasons and Gods: Essays in Cross-cultural Philosophy of Religion

Cambridge University Press

2010

[31]

서적

Spirituality and Indian Psychology

Springer

2011

[32]

웹사이트

Analytical philosophy in early modern India

http://plato.stanfor[...]

Stanford Encyclopedia of Philosophy

[33]

서적

2006

[34]

서적

Shruti

Routledge

2006

[35]

서적

The Denotation of Generic Terms in Ancient Indian Philosophy

1996

[36]

서적

Purva Mimamsa

Routledge

[37]

서적

The perfectibility of human nature in eastern and western thought

https://books.google[...]

[38]

서적

Vedanta

[39]

웹사이트

Vedanta: A Comparative Analysis of Diverse Schools

http://faculty.washi[...]

Asian Languages and Literature, University of Washington

[40]

서적

Buddhist Saints in India

Oxford University Press

[41]

서적

Collected papers on Buddhist Studies

Motilal Banarsidass

[42]

서적

History and Doctrines of the Ajivikas – a Vanished Indian Religion

Motilal Banarsidass

[43]

서적

Philosophies of India

Princeton University Press

[44]

서적

Facets of Jainology: Selected Research Papers on Jain Society, Religion, and Culture

Popular Prakashan

[45]

서적

Light from the East: Eastern Wisdom for the Modern West

World Wisdom Inc

[46]

서적

Jainism

http://www.ibiblio.o[...]

Crest Publishing House

2009-07-02

[47]

서적

World Religions: A Voyage of Discovery

Saint Mary's Press

[48]

서적

Classical Indian Philosophy

Rowman & Littlefield

[49]

학술지

Naked Ascetics in Southern Digambar Jainism

1989-06-00

[50]

서적

Jainism Today and Its Future

http://www.manyaverl[...]

Manya Verlag

2009-07-03

[51]

서적

Classical Indian Ethical Thought

Motilal Banarsidass

[52]

서적

Sarva-Darsana Sangraha of Madhava Acharya: Review of Different Systems of Hindu Philosophy

Indian Books Centre/Sri Satguru Publications

[53]

웹사이트

Sarva-darsana-sangraha

https://archive.org/[...]

[54]

웹사이트

Materialism in India: A Synoptic View

http://www.carvaka4i[...]

2012-07-27

[55]

학술지

The Epistemology of the Cārvāka Philosophy

[56]

서적

Charvaka

[57]

서적

Jainism: An Introduction

Macmillan

[58]

서적

History and Doctrines of the Ājīvikas

Moltilal Banarsidass

[59]

서적

Ajivika

Rosen Publishing

[60]

웹사이트

Ajivikas

http://www.philtar.a[...]

World Religions Project, University of Cumbria

[61]

서적

The Oxford Handbook of Atheism

Oxford University Press

[62]

서적

Satipaṭṭhāna: The Direct Path to Realization

[63]

서적

History and Doctrines of the Ājīvikas

Moltilal Banarsidass

[64]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

[65]

서적

Astikshiromani Charvaka

Lokayat Prakashan

[66]

서적

A history of Western thought: from ancient Greece to the twentieth century

Routledge

[67]

서적

Buddhism as philosophy

[68]

웹사이트

Idealism in Yogācāra Buddhism

http://scholarworks.[...]

[69]

서적

Buddhist Philosophy of Language in India: Jnanasrimitra on Exclusion

Columbia University Press

[70]

서적

Recognizing Reality: Dharmakirti's Philosophy and Its Tibetan Interpretations

[71]

서적

The Making of Buddhist Modernism

Oxford University Press

[72]

서적

Religious Conversion in India: Modes, Motivations, and Meanings

https://books.google[...]

Oxford University Press

[73]

간행물

Some Remarks on the Usage of Renjian Fojiao 人間佛教 and the Contribution of Venerable Yinshun to Chinese Buddhist Modernism

http://mbingenheimer[...]

Tzuchi University Press

[74]

서적

The Oxford Handbook of Sikh Studies

https://books.google[...]

Oxford University Press

[75]

서적

The Sikhs: Their Religious Beliefs and Practices

Sussex Academic Press

[76]

학술지

Comparative Religion as Cultural Combat: Occidentalism and Relativism in Rajiv Malhotra's Being Different

[77]

서적

Research and reflection: Responses to my respondents. III. Issues of comparative philosophy

Motilal Banarsidass Publishers

[78]

서적

A History of Modern Yoga: Patanjali and Western Esotericism

Continuum

[79]

서적

The Yoga Tradition

Motilal Banarsidass

[80]

서적

Non-Dualisme. De directe bevrijdingsweg

Uitgeverij Juwelenschip

[81]

학술지

Modern Indian Thought (review)

[82]

서적

The Oxford Handbook of World Philosophy

[83]

서적

The Cambridge Illustrated History of China

Cambridge University Press

[84]

서적

An Introduction to Confucianism

Cambridge University Press

[85]

간행물

Problematizing Contemporary Confucianism in East Asia

Oxford University Press

[86]

서적

Confucianism: An Introduction

I.B. Tauris

[87]

서적

Rethinking Confucianism: Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam

UCLA Asian Pacific Monograph Series

[88]

웹사이트

Persistent Misconceptions about Chinese Legalism

https://www.academia[...]

[89]

서적

The New Chinese Empire

https://books.google[...]

[90]

웹사이트

Legalism in Chinese Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[91]

학술지

Fa (standards: laws) and meaning changes in Chinese philosophy

http://www.philosoph[...]

[92]

서적

Shen Pu-hai: A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century BCE

[93]

웹사이트

Lord Shang

http://www.philosoph[...]

[94]

웹사이트

Persistent Misconceptions about Chinese Legalism

https://www.academia[...]

[95]

서적

Cities of Aristocrats and Bureaucrats

https://books.google[...]

[96]

서적

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

Routledge Publishing

[97]

웹사이트

A Note on Mohist Logic

https://www.research[...]

2008-01

[98]

웹사이트

Logic and Language in Early Chinese Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2023

[99]

서적

Worlds Together Worlds Apart

Norton

[100]

서적

Taoism and Chinese Religion

University of Massachusetts Press

[101]

웹사이트

Zou Yan

https://www.britanni[...]

[102]

서적

Daoism Handbook

Brill

[103]

웹사이트

Neo-Daoism

https://plato.stanfo[...]

[104]

웹사이트

Daoist Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[105]

웹사이트

Neo-Daoism

https://plato.stanfo[...]

[106]

웹사이트

Daoist Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[107]

웹사이트

Daoist Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[108]

웹사이트

Modern Chinese Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[109]

웹사이트

Modern Chinese Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[110]

웹사이트

Modern Chinese Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[111]

웹사이트

Modern Chinese Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[112]

서적

Emperor and Nation in Japan, Political Thinkers of the Tokugawa Period

University of Washington Press

1964

[113]

서적

The Poetics of Motoori Norinaga: A Hermeneutical Journey

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

2007

[114]

서적

North Korea: State of Paranoia

Zed Books

2014

[115]

서적

Juche Idea: Answers to Hundred Questions

https://books.google[...]

Foreign Languages Publishing House, Democratic People's Republic of Korea

2014

[116]

웹사이트

Schopenhauer's Initial Encounter with Indian Thought

https://web.archive.[...]

Uni Mainz

2018-12-14

[117]

학술지

Zen in Heidegger's Way

https://www.academia[...]

2012

[118]

웹사이트

Modern Chinese Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

[119]

웹사이트

Foreword to the I Ching – By C.G. Jung. I Ching – The Book of Changes.

https://www.iging.co[...]

Iging

2018-12-14

[120]

간행물

Eastern Philosophy: The Basics, Introduction

[121]

뉴스

Heidegger: the man and the thinker

https://books.google[...]

Transaction Publishers

2010

[122]

학술지

Is There Such a Thing as Chinese Philosophy? Arguments of an Implicit Debate

2001

[123]

학술지

Philosophies versus Philosophy: In Defense of a Flexible Definition

https://www.academia[...]

2006

[124]

학술지

There is No Need for Zhongguo Zhexue to be Philosophy

2012

[125]

서적

Nishi Amane and Modern Japanese Thought

Princeton University Press

1970

[126]

웹사이트

津田左右吉の学問と姿勢—没後五十年津田左右吉展に際して—

https://yab.yomiuri.[...]

読売新聞・早稲田大学

2011-10-12

[127]

아카이브

津田左右吉

https://www.aozora.g[...]

[128]

학술지

井上哲次郎の開拓者的意義

http://www.jstage.js[...]

2001

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com