리튬이온 중합체 전지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리튬이온 중합체 전지는 리튬 이온 전지 및 리튬 금속 전지의 기술을 기반으로 개발된 전지이다. 액체 전해질 대신 고체 또는 겔 형태의 고분자 전해질을 사용하며, 얇고 유연한 형태로 제작이 가능하여 모바일 기기 등에 널리 사용된다. 1980년대 연구를 거쳐 1990년대에 상업화되었으며, 현재 드론, 스마트폰, 전기차 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 안전성을 위해 충전 및 사용 시 주의가 필요하며, 고분자 전해질의 종류에 따라 건식과 겔 타입으로 구분된다.

더 읽어볼만한 페이지

| 리튬이온 중합체 전지 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 에너지 밀도 (무게당) | 100–265 W·h/kg (0.36–0.95 MJ/kg) |

| 에너지 밀도 (부피당) | 250–730 W·h/L (0.90–2.63 MJ/L) |

| 전압 | 3.3 V, 3.7 V, 화학 성분에 따라 다름 |

2. 역사

리튬이온 중합체 전지는 기존 리튬 이온 전지가 가진 누액 가능성과 폭발 위험성 등의 단점을 해결하기 위해 개발되었다.[39] 이 전지는 액체 전해질 대신 고체 또는 겔 형태의 고분자 전해질을 사용하여 이온 전도도와 안전성을 높인 것이 특징이다.[39] 또한, 고분자 전해질의 유연성 덕분에 종이처럼 얇고 가볍게 만들거나 다양한 형태로 설계할 수 있다는 장점이 있다.[39]

일반적인 리튬 이온 전지는 리튬 이온이 자유롭게 이동할 수 있도록 액체 전해질(전해액)을 사용한다. 그러나 이는 누액 가능성과 폭발 위험성이라는 단점을 가지고 있었다. 이러한 단점을 보완하기 위해 리튬이온 중합체 전지(리튬 폴리머 전지)가 개발되었다.[39] 리튬 폴리머 전지는 기존 리튬 이온 전지의 액체 전해질 대신 고분자 전해질을 사용하여 이온 전도도와 안전성을 개선했다. 특히 고분자 전해질의 유연성 덕분에 전지의 형태를 다양하게 설계할 수 있어, 종이처럼 얇고 가볍게 만드는 것이 가능해졌다.[39]

리튬 폴리머 전지의 개발은 리튬 이온 및 리튬 금속 전지 기술의 발전 과정을 따른다.[3] 1980년대에 관련 연구가 광범위하게 진행되었으며, 1991년 소니가 최초의 상업용 원통형 리튬 이온 전지를 출시하면서 중요한 전환점을 맞이했다.[3] 이후 평면 파우치 형태를 포함한 다양한 포장 형태의 전지들이 개발되었다.[3]

좁은 의미에서 폴리머 전지는 전해질로 중합체(폴리머)를 사용하는 것을 의미하며, 넓은 의미에서는 전해질 외에 전극 활물질로 전도성 고분자 등을 사용하는 경우까지 포함한다. 현재 실용화된 폴리머 전지는 주로 폴리에틸렌 옥사이드나 폴리 불화 비닐리덴 기반의 고분자에 전해액을 첨가하여 겔 형태로 만든 전해질을 사용하며, 이는 본질적으로 리튬 이온 전지의 작동 방식과 유사하다. 고분자 전해질은 인화성 액체 전해액보다 안전성이 높지만[32], 폭발 등의 위험성이 완전히 사라진 것은 아니다.[33]

최근에는 이온 전도도, 전극과의 접합성, 기계적 물성 등을 더욱 향상시키기 위해 겔형 고분자 전해질을 개선하는 연구가 활발히 진행되고 있다.[39]

3. 디자인 및 작동 원리

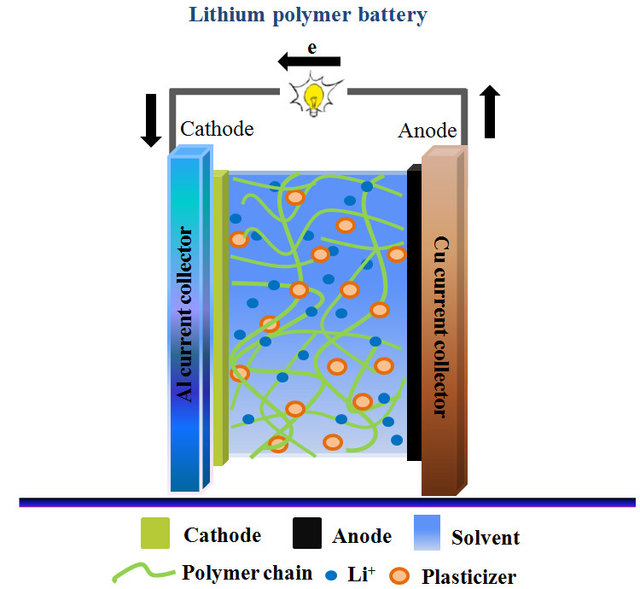

리튬 폴리머 전지는 리튬 이온 전지 및 리튬 금속 배터리 기술에서 발전했다. 가장 큰 차이점은 전해질의 상태이다. 기존 리튬 이온 전지가 유기 용매(예: EC, DMC, DEC)에 리튬 염(예: 육불화인산리튬, LiPF6)을 녹인 액체 전해질을 사용하는 반면, 리튬 폴리머 전지는 고체 또는 겔 형태의 고분자 전해질을 사용한다. 대표적인 고체 폴리머 전해질(SPE, Solid Polymer Electrolyte) 재료로는 폴리에틸렌 글리콜(PEG), 폴리아크릴로니트릴(PAN), 폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA), 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVdF) 등이 있다.

1970년대에 처음으로 플라스틱 필름과 같은 고체 건식 폴리머 전해질을 사용하는 디자인이 등장했으며[4][5], 이후 겔화 고분자 전해질(GPE, Gel Polymer Electrolyte)과 다공성 고분자 전해질 등 다양한 형태가 개발되었다.[6] 고체 전해질은 일반적으로 건식 SPE, 겔화 SPE, 다공성 SPE의 세 가지 유형으로 분류할 수 있다. 건식 SPE는 1978년경 미셸 아르망[4][5] 등에 의해 처음 연구되었고, 1985년 프랑스와 캐나다 등에서 시제품 배터리에 적용되었다.[6] 1990년대 이후에는 미국과 일본의 여러 기관에서 겔화 SPE를 사용하는 배터리를 개발했으며[6], 1996년 미국의 벨코어는 다공성 SPE를 사용하는 충전식 리튬 폴리머 전지를 발표했다.[6]

최근에는 고분자 자체만 사용하는 순수 고체 전해질보다, 고분자 매트릭스에 소량의 액체 전해액을 첨가하여 겔(gel) 상태로 만든 겔 고분자 전해질이 주로 연구되고 사용된다. 이는 순수 고체 전해질에 비해 이온 전도도가 높고 전극과의 접착성 및 기계적 물성이 우수하기 때문이다.[39] 현재 실용화된 대부분의 폴리머 전지는 폴리에틸렌 옥사이드나 폴리비닐리덴 플루오라이드 같은 고분자에 전해액을 포함시켜 겔화한 형태이며, 작동 원리 면에서는 리튬 이온 전지와 유사하다.

리튬 폴리머 전지의 기본적인 구조는 일반적인 리튬 이온 전지와 마찬가지로 양극, 음극, 분리막, 전해질의 네 가지 주요 구성 요소로 이루어진다.

작동 원리는 다른 리튬 이온 전지와 동일하다. 충전 시에는 외부 전원에 의해 양극의 리튬 이온이 빠져나와 전해질과 분리막을 통해 음극으로 이동하여 저장(삽입)된다. 방전 시에는 반대로 음극에 저장되어 있던 리튬 이온이 양극으로 이동하면서 전자를 방출하고, 이 전자가 외부 회로를 통해 전류를 발생시킨다. 즉, 양극 활물질과 음극 활물질에서 리튬 이온의 삽입(intercalation) 및 탈삽입(deintercalation) 반응을 통해 에너지를 저장하고 방출하며, 고분자 전해질은 이 과정에서 리튬 이온의 이동 매질 역할을 한다.

좁은 의미에서 폴리머 전지는 전해질에 중합체(폴리머)를 사용한 전지를 의미하지만, 넓은 의미에서는 전해질 외에 음극이나 양극의 활물질에 전도성 고분자 등을 사용한 것도 포함할 수 있다.

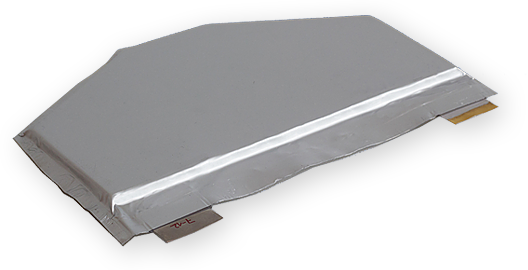

고분자 전해질은 인화성 있는 액체 전해액에 비해 상대적으로 안전성이 높지만[32], 그렇다고 해서 폭발 등의 위험성이 완전히 사라진 것은 아니다.[33] 전해질이 액체가 아닌 준고체 또는 겔 상태이기 때문에 액체 누출의 위험이 없다는 장점이 있다.[34] 또한, 단단한 금속 캔 대신 유연한 알루미늄라미네이트 필름을 외장재로 사용할 수 있어, 전지를 매우 얇게 만들거나 다양한 형태로 제작하는 것이 용이하다. 이는 특히 스마트폰이나 웨어러블 기기와 같이 얇고 가벼우며 디자인 자유도가 중요한 모바일 기기에 적합하다.[35] 전해질을 제외한 나머지 재료는 기본적으로 리튬 이온 이차 전지와 공통된 것을 사용하므로, 높은 에너지 밀도와 우수한 성능을 구현할 수 있다.[35][36] 다른 이차 전지 방식에 비해 가볍고 메모리 효과가 없다는 점도 리튬 이온 이차 전지와 동일한 장점이다.

정격 전압 3.7V

4. 전압 및 충전 상태

단일 LiPo 셀의 전압은 화학적 조성에 따라 다르며, 약 4.2 V(완전 충전)에서 약 2.7–3.0 V(완전 방전)까지 변화한다. 리튬 금속 산화물(LiCoO2 등) 기반 셀의 공칭 전압은 3.6 V 또는 3.7 V(최대값과 최소값의 중간 값)이다. 이는 리튬 인산철(LiFePO4) 기반 셀의 전압 범위인 3.6–3.8 V(충전)에서 1.8–2.0 V(방전)와 비교된다.

정확한 전압 정격은 제품 데이터 시트에 명시되어야 하며, 셀은 사용 중 과충전 또는 과방전되지 않도록 전자 회로로 보호되어야 한다.

여러 셀을 직렬 및 병렬로 연결하여 구성하는 LiPo 배터리 팩은 각 셀의 상태를 확인할 수 있도록 별도의 단자(핀아웃)를 가지는 경우가 많다. 특수 충전기는 각 셀의 충전 상태(SOC, State of Charge)를 개별적으로 모니터링하여 모든 셀이 균일한 상태로 충전되도록 관리한다.

5. 특징 및 장점

일반적인 리튬 이온 전지는 액체 전해질을 사용하여 이온을 전달하는데, 이는 누액 가능성과 폭발 위험성이라는 단점을 가지고 있었다.[32] 리튬이온 중합체 전지는 이러한 문제를 해결하기 위해 개발된 전지이다. 가장 큰 특징은 액체 전해질 대신 고체 또는 겔 형태의 고분자 전해질을 사용한다는 점이다. 이를 통해 이온 전도도를 유지하면서 안전성을 크게 높였다. 전해질이 준고체 상태이기 때문에 액체가 새어 나올 위험이 없다.[34] 인화성 있는 전해액을 사용하는 전지에 비해 폴리머 자체의 안전성은 상대적으로 높지만[32], 과충전이나 외부 충격 등으로 인한 폭발 등의 위험성이 완전히 사라진 것은 아니다.[33]

좁은 의미에서 폴리머 전지는 전해질에 중합체(폴리머)를 사용한 것을 말하며, 넓은 의미에서는 전해질 외에 음극이나 양극의 활물질에 전도성 고분자 등을 사용한 것도 포함한다. 현재 실용화되어 널리 쓰이는 폴리머 전지는 폴리에틸렌 옥사이드나 폴리 불화 비닐리덴 같은 고분자 물질에 전해액을 첨가하여 겔 형태로 만든 전해질을 사용하며, 본질적으로는 리튬 이온 이차 전지와 다르지 않다.

고분자 전해질의 또 다른 장점은 전지의 유연성을 높여 다양한 형태로 설계하고 제작할 수 있다는 점이다. 금속 캔 형태의 외장 용기 대신 알루미늄 라미네이트 필름을 외장재로 사용하기 때문에, 종이처럼 얇고 가볍게 만들 수 있다. 또한, 필요에 따라 다양한 모양으로 제작이 가능하여 두께가 얇은 모바일 기기나 웨어러블 기기 등에 매우 적합하다.[35]

성능 면에서도 장점을 가진다. 전해질을 제외한 나머지 부분은 기본적으로 리튬 이온 이차 전지와 공통된 재료를 사용하기 때문에, 높은 에너지 밀도와 우수한 성능을 구현할 수 있다.[35][36] 또한, 기존 리튬 이온 이차 전지와 마찬가지로 다른 종류의 이차 전지에 비해 무게가 가볍고, 사용 중간에 충전해도 전지 용량이 줄어드는 메모리 효과가 없다는 장점도 그대로 가지고 있다.

리튬이온 중합체 전지는 에너지 밀도가 높고 반응성이 높은 소재를 사용하므로 취급에 주의가 필요하다. 하지만 일반적으로 스마트폰, 노트북, 디지털 카메라 등 전자 기기나 장난감 등에 내장된 형태로 판매되는 배터리에는 충전 및 방전을 제어하는 회로나 단락/과열을 방지하는 보호 회로가 포함되어 있어, 통상적인 사용 환경에서는 특별히 위험하지 않다. 만약 사용 중 배터리가 부풀어 오르는 현상이 관찰된다면, 이는 과충전 등으로 인해 배터리 내부에 가연성 가스가 발생했을 가능성이 높으므로 즉시 사용을 중단하고 새 배터리로 교체하는 것이 안전하다. 특히, 셀 단독으로 판매되는 리튬이온 중합체 전지를 사용할 경우에는 반드시 전용 충전기를 사용해야 하며, 니켈 카드뮴 축전지(Ni-Cd)나 니켈 수소 충전지(Ni-MH)용 충전기를 사용하면 과충전으로 인해 발열, 팽창, 심하면 화재로 이어질 수 있으므로 절대 사용해서는 안 된다.[33] 과방전 상태가 되는 것도 배터리 수명과 안전에 좋지 않으며, 보관 시에는 완전 충전 상태보다는 적절히 방전된 상태로 보관하는 것이 권장된다. 또한, 외부 충격에 약한 구조이므로 떨어뜨리거나 구부리는 등의 강한 충격을 받지 않도록 주의해야 한다. 내부 단락이 발생한 상태에서 충전하거나 사용하면 발화, 연소될 위험이 있다.

6. 응용 분야

리튬이온 중합체 전지(LiPo)는 원하는 모양으로 쉽게 제작할 수 있고, 가볍다는 장점 때문에 다양한 기기에 활용된다. 특히 모바일 장치나 노트북 컴퓨터처럼 공간과 무게가 중요한 기기에 적합하다. 또한, 한 달에 약 5% 수준으로 자가 방전율이 낮다는 특징도 있다.[11]

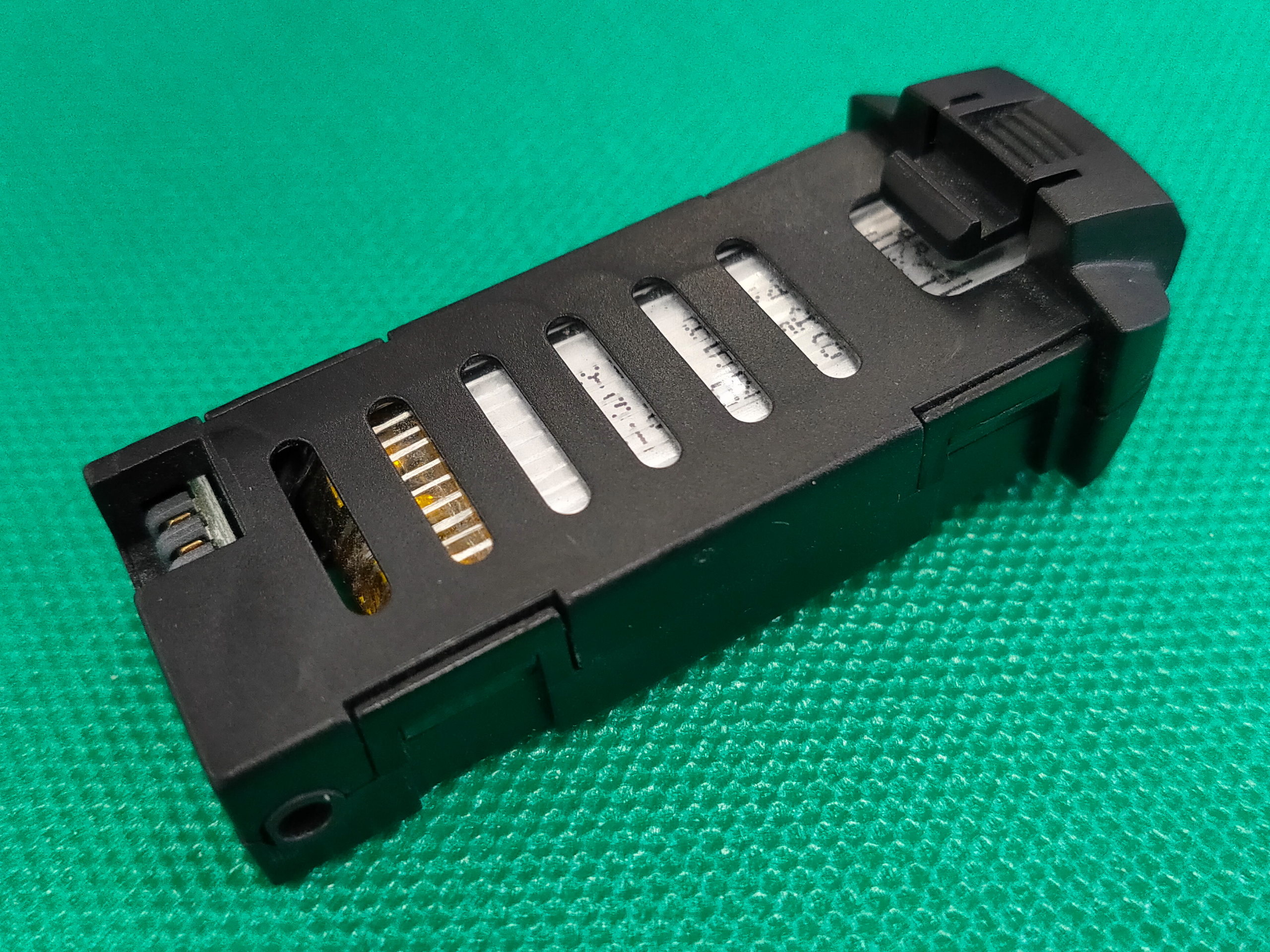

드론(무인 항공기), 무선 조종 항공기, 무선 조종 자동차, 대형 모형 기차 등 상업용 및 취미용 무선 조종(RC) 분야에서는 LiPo 전지가 거의 표준처럼 사용된다. 가벼운 무게와 높은 에너지 용량, 강력한 출력 덕분에 가격이 다소 높더라도 선호되는 편이다. 다만, 사용 지침을 따르지 않으면 화재 위험이 있다는 점은 주의해야 한다.[12] R/C 모형에 사용되는 LiPo 배터리를 장기간 보관할 때는 셀당 3.6~3.9 V 전압을 유지하는 것이 배터리 손상을 막는 데 도움이 된다.[13] 에어소프트 건(전동건)에서도 LiPo 전지가 널리 쓰이는데, 기존 니켈 수소 전지보다 높은 방전 전류와 에너지 밀도로 연사 속도 등 성능 향상 효과가 뚜렷하기 때문이다.[38]

LiPo 전지는 아이폰[37]과 같은 스마트폰, 휴대 전화, 보조 배터리, 서브노트북, 휴대용 미디어 플레이어 등 다양한 휴대 기기에 널리 사용된다. 비디오 게임 콘솔용 무선 컨트롤러, 무선 PC 주변 장치, 전자 담배처럼 작은 크기가 중요하고 높은 에너지 밀도가 비용보다 우선시되는 분야에서도 활용된다.

현대자동차는 일부 배터리 전기 자동차와 하이브리드 자동차에 LiPo 전지를 사용하고 있으며,[14] 기아는 기아 쏘울 EV에 이 배터리를 탑재했다.[15] 여러 도시의 카셰어링 시스템에 사용되는 볼로레 블루카 역시 LiPo 전지를 사용한다.

무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템에서도 LiPo 배터리 사용이 늘고 있다. 기존의 VRLA 배터리에 비해 단위 부피 및 무게당 전력 용량이 크고, 수명이 길며, 사용 가능한 에너지(방전 심도)가 높다는 장점이 있다. 특히 공간이 제한적인 데이터 센터 등 중요 전력 백업이 필요한 환경에서 유리하다. 기술 발전에 따라 안정성과 안전성이 개선되면서 LiPo 배터리에 대한 신뢰도도 높아지고 있다.[16]

차량 엔진 시동을 돕는 휴대용 점프 스타터에도 LiPo 배터리가 주로 사용된다. 일반적으로 3개(12V) 또는 6개(24V)의 LiPo 셀을 직렬로 연결(3S1P/6S1P)하여 사용하는데, 기존의 납축전지 방식 점프 스타터보다 훨씬 작고 가볍다는 장점 때문에 빠르게 대체되고 있다.

이 외에도 디지털 카메라, 멀티콥터, 전기 버스, 전동 스쿠터 등 다양한 분야에서 LiPo 전지가 활용되고 있다.

7. 안전성 및 주의 사항

모든 리튬 이온 전지는 높은 충전 상태(SOC) 또는 과충전 상태에서 전해액이 약간 기화하면서 팽창할 수 있다. 이러한 팽창은 전지 내부 층과의 박리를 유발하여 접촉 불량을 일으킬 수 있으며, 이는 배터리의 신뢰성을 떨어뜨리고 전체 수명을 단축시키는 원인이 된다.[9] 특히 리튬 이온 중합체 전지는 팽창을 억제할 단단한 외부 케이스가 없는 경우가 많아, 내부 팽창이 눈에 띄게 부풀어 오르는 현상으로 나타날 수 있다. 리튬 이온 중합체 배터리의 안전 특성은 인산철 리튬 배터리와는 차이가 있다.

리튬 이온 중합체 배터리는 기존 배터리에 비해 반응성이 더 높은 소재를 사용하고 에너지 밀도가 높기 때문에, 사용 방법을 제대로 지키지 않으면 심각한 안전 사고로 이어질 수 있다. 다만 대한민국에서 유통되는 대부분의 전자 기기나 장난감 등에 내장된 리튬 이온 중합체 배터리는 자체적으로 충전 및 방전 제어 회로나 단락 및 과열 보호 회로가 부착되어 있어, 일반적인 사용 환경에서는 비교적 안전하게 사용할 수 있다.

그럼에도 불구하고 배터리가 눈에 띄게 부풀어 올랐다면, 이는 과충전 등으로 인해 배터리 내부에 가연성 가스가 발생했을 가능성을 시사하므로, 즉시 사용을 중단하고 새 배터리로 교체하는 것이 안전하다.

한편, 보호 회로 없이 배터리 셀 단독으로 유통되는 경우에는 사용자의 각별한 주의가 필요하다. 이러한 배터리는 니켈 카드뮴 축전지(Ni-Cd)나 니켈 수소 충전지(Ni-MH)와 동일한 방식으로 취급해서는 안 된다. 특히 Ni-Cd/Ni-MH용 충전기로 리튬 이온 중합체 배터리를 충전하면, 충전이 자동으로 멈추지 않아 과충전 상태가 되어 배터리가 비정상적으로 뜨거워지거나 부풀어 오르며 화재의 원인이 될 수 있다.[33]

과방전 또한 배터리 성능 저하 및 안전 문제를 일으킬 수 있으므로 피해야 한다. 배터리를 장기간 보관할 때는 과방전 상태가 되지 않도록 주의해야 하며(일반적으로 셀당 3.6~3.9V 유지 권장), 완전히 충전된 상태로 장기간 보관하는 것 역시 내부 단락 등으로 인한 발화 위험을 높일 수 있다. 또한, 리튬 이온 중합체 배터리의 연성 패키지는 외부 충격에 취약하므로, 구부리거나 강한 충격을 가하면 내부 단락이 발생할 수 있다. 이렇게 손상된 배터리를 충전하거나 사용하면 최악의 경우 발화하거나 연소될 수 있으므로 절대 사용해서는 안 된다.

8. 폴리머 전해질의 종류

리튬 이온 전지에서 사용되던 액체 전해질은 누액 가능성과 폭발 위험성이라는 단점을 가지고 있었다. 이를 해결하기 위해 액체 전해질 대신 고분자 전해질을 사용한 것이 리튬이온 중합체 전지이다. 고분자 전해질은 이온 전도도와 안전성이 높고, 유연성이 뛰어나 다양한 형태로 설계할 수 있다는 장점이 있다.[39] 최근에는 이온 전도도, 전극과의 접합성, 기계적 물성을 더욱 향상시키기 위해 겔형 고분자 전해질을 사용하는 연구가 활발히 진행되고 있다.[39]

고분자 전해질은 크게 건식 고체 고분자 전해질(SPE, Solid Polymer Electrolyte)과 겔 고분자 전해질(GPE, Gel Polymer Electrolyte) 두 가지로 나눌 수 있다.[17] 이들은 기존의 액체 전해질이나 고체 유기 전해질과 비교했을 때, 충전 및 방전 과정에서 발생하는 전극 부피 변화에 대한 저항성이 크고, 안전성이 우수하며, 유연성과 가공성이 뛰어나다는 장점을 가진다.

=== 건식 고체 폴리머 전해질 (SPE) ===

건식 고체 고분자 전해질(SPE)은 리튬 염이 고분자 매트릭스에 용해되어 있는 형태로, 액체 용매를 포함하지 않는 순수한 고체 상태의 전해질이다.[17] 리튬 염이 고분자 매트릭스 내에서 이온 전도성을 제공하지만, 물리적인 상(고체) 때문에 이온의 이동이 액체 전해질만큼 원활하지 않아 상온에서의 이온 전도도는 상대적으로 낮다.

SPE는 1970년대에 처음 디자인되었으며, 1978년경 미셸 아르망[4][5]과 1985년 프랑스의 ANVAR, Elf Aquitaine, 캐나다의 퀘벡 수력청[6] 등이 초기 시제품 배터리에 적용했다. SPE에 사용되는 고분자로는 폴리에틸렌 글리콜(PEG), 폴리아크릴로니트릴(PAN), 폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA), 폴리(비닐리덴 플루오라이드)(PVdF) 등이 있다. 특히 폴리(에틸렌 옥사이드)(PEO)는 유연한 구조와 리튬 이온(Li+)을 잘 용해시키는 특성 때문에 유망한 재료로 평가받는다.[17] 이 외에도 고분자량 폴리(트리메틸렌 카보네이트)(PTMC)[30], 폴리프로필렌 옥사이드 (PPO), 폴리[비스(메톡시-에톡시-에톡시)포스파젠] (MEEP) 등도 연구되고 있다.

SPE를 사용한 전지는 아직 완전히 상용화되지 않았으며[21], 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있는 분야이다.[22] 이는 액체 전해질을 사용하는 기존 리튬 이온 전지와 완전한 고체로만 이루어진 전고체 리튬 이온 전지 사이의 중간 단계 기술로 여겨진다.[25]

=== 겔 고분자 전해질 (GPE) ===

겔 고분자 전해질(GPE)은 SPE의 낮은 상온 이온 전도도를 개선하기 위해 개발되었다. GPE는 고분자 매트릭스에 유기 액체 전해질을 혼합하여 겔(gel) 상태로 만든 것이다.[17] 소량의 고분자 네트워크가 액체 전해질을 붙잡고 있는 형태로, 액체 전해질과 고체 전해질의 중간적인 특성을 보인다.[18]

GPE는 액체 전해질의 높은 이온 전도성과 고체 전해질의 안정성을 일부 가지며, 액체 전해질보다 열적 안정성이 높고 휘발성이 낮아 안전성 향상에 기여한다.[19] 또한 전극과의 접착성 및 기계적 물성도 우수하다.[39] 일반적으로 폴리비닐리덴 플루오라이드 (PVdF)나 폴리(아크릴로니트릴) (PAN) 같은 고분자 매트릭스에 LiPF6와 같은 리튬 염과 EC/DMC/DEC와 같은 유기 용매를 혼합하여 만든다.

GPE를 이용한 배터리는 1990년 이후 미국의 Mead, Valence, 일본의 GS 유아사 등 여러 기관에서 개발했으며,[6] 소니(Sony)는 1988년부터 GPE 연구를 시작하여 1998년에 관련 제품을 시장에 출시했다.[23] 현재 실용화된 대부분의 리튬 폴리머 전지는 이러한 겔 형태의 전해질을 사용하고 있으며, 본질적으로는 리튬 이온 2차 전지와 유사한 구조를 가진다.

다만, 일부 연구자들은 GPE가 액체 용매를 30%에서 50%까지 포함할 수 있기 때문에[26], 이를 "진정한" 고분자 전해질이라기보다는 액체상과 고체상이 혼합된 하이브리드 시스템으로 분류해야 한다고 주장하기도 한다.[25] 이러한 시스템을 하이브리드 고분자 전해질(HPE, Hybrid Polymer Electrolyte)이라고 부르기도 한다.[27] 미국의 벨코어(Bellcore)가 1996년에 개발하고 1999년에 상용화한 초기 리튬 폴리머 전지 "PLiON"도 이러한 하이브리드 시스템을 기반으로 했다.[27]

=== 다공성 고분자 전해질 ===

1996년 미국의 벨코어는 다공성 고분자 전해질을 사용하는 충전식 리튬 폴리머 전지를 발표했다.[6] 이는 다공성 구조를 가진 고분자 필름에 액체 전해질을 함침시켜 사용하는 방식으로, GPE와 유사한 개념으로 볼 수 있다.

좁은 의미에서 폴리머 전해질은 전해질에 중합체(폴리머)를 사용한 것을 의미한다. 넓은 의미의 폴리머 전지는 전해질 외에도 음극이나 양극의 활물질에 전도성 고분자 등을 사용한 것까지 포함하기도 한다.

참조

[1]

웹사이트

Lithium-Ion Battery

https://www.cei.wash[...]

2022-01-06

[2]

서적

'Lithium Batteries: Advanced Technologies and Applications'

John Wiley & Sons

2013

[3]

웹사이트

Lithium Battery Configurations and Types of Lithium Cells

https://www.power-so[...]

2021-03-25

[4]

서적

Second International Meeting on Solid Electrolytes

1978-09-20

[5]

서적

Fast ion Transport in Solids. Electrodes and Electrolytes

North Holland Publishers, Amsterdam

1979

[6]

간행물

An overview of the research and development of solid polymer electrolyte batteries

2000-01-03

[7]

서적

Lithium ion rechargeable batteries

Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA

2009

[8]

서적

Lithium-ion batteries

Springer

2009

[9]

간행물

Ageing mechanisms in lithium-ion batteries

2005-09-09

[10]

간행물

Stress evolution and capacity fade in constrained lithium-ion pouch cells

2014-01-01

[11]

웹사이트

Lithium Polymer Battery Technology

http://www.manoonpon[...]

2016-03-14

[12]

웹사이트

Battery Guide: The Basics of Lithium-Polymer Batteries

https://web.archive.[...]

Whalerock Industries

2017-03-15

[13]

웹사이트

A LIPO BATTERY GUIDE TO UNDERSTAND LIPO BATTERY

https://www.genstatt[...]

2021-09-03

[14]

뉴스

2011 Hyundai Sonata Hybrid: Hi, tech. Bye, performance

https://www.washingt[...]

2011-11-03

[15]

웹사이트

Sustainability | Kia Global Brand Site

http://www.kia.com/w[...]

[16]

웹사이트

Lithium-ion vs Lithium Iron: Which is the most suitable for a UPS system?

https://powercontrol[...]

[17]

간행물

Polymer electrolytes for lithium polymer batteries

https://pubs-rsc-org[...]

2016

[18]

간행물

Gel Polymer Electrolytes: Gel/Solid Polymer Electrolytes Characterized by In Situ Gelation or Polymerization for Electrochemical Energy Systems (Adv. Mater. 20/2019)

2019-05

[19]

간행물

Polymer-Ceramic Composite Electrolyte for Li-Ion Batteries

http://dx.doi.org/10[...]

Elsevier

2022-11-22

[20]

간행물

Inorganic Fillers in Composite Gel Polymer Electrolytes for High-Performance Lithium and Non-Lithium Polymer Batteries

2021-03-01

[21]

웹사이트

Solid state battery breakthrough could double the density of lithium-ion cells

https://newatlas.com[...]

Gizmag

2019-12-06

[22]

간행물

Poly(Ionic Liquid)s-in-Salt Electrolytes with Co-coordination-Assisted Lithium-Ion Transport for Safe Batteries

2019-11

[23]

서적

Lithium-ion batteries

Springer

2009

[24]

서적

Advances in Lithium-ion batteries

Kluwer Academic Publishers

2002

[25]

서적

Advances in Lithium-ion batteries

Kluwer Academic Publishers

2002

[26]

서적

Advances in Lithium-ion batteries

Kluwer Academic Publishers

2002

[27]

간행물

Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries

2001

[28]

간행물

Performance of Bellcore's plastic rechargeable Li-ion batteries

Elsevier

1996-07

[29]

간행물

Lithium bis(fluorosulfonyl)imide/poly(ethylene oxide) polymer electrolyte

2014-07-01

[30]

간행물

Polycarbonate-based solid polymer electrolytes for Li-ion batteries

2014-09-01

[31]

간행물

Study of PVDF-HFP/PMMA blended micro-porous gel polymer electrolyte incorporating ionic liquid [BMIM]BF4 for Lithium ion batteries

2014-07-01

[32]

웹사이트

リチウム・イオンとリチウム・ポリマーの相違点

https://www.diatec.c[...]

ダイヤテック

2015-10-30

[33]

웹사이트

イーグル・リポバッテリー取扱い説明書

https://eagleonlines[...]

株式会社イーグル模型

2016-05-09

[34]

웹사이트

リポバッテリーの取扱注意

http://www.sekidorc.[...]

株式会社[[セキド]]

2016-05-09

[35]

웹사이트

リチウムポリマー電池

http://antenna1st.co[...]

株式会社小林通商

2016-05-09

[36]

웹사이트

ラミネート型リチウムイオンポリマー電池

http://www.sonyenerg[...]

ソニーエナジー・デバイス株式会社

2016-05-09

[37]

웹사이트

iPhone 6 Teardown

https://www.ifixit.c[...]

iFixit

2016-05-09

[38]

웹사이트

動力用LiPoバッテリー

https://eagleonlines[...]

株式会社イーグル模型

2016-05-09

[39]

서적

고등학교 고급화학

서울특별시교육청

2013-12-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com