얼룩날개모기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

얼룩날개모기는 모기과에 속하는 곤충으로, 말라리아를 매개하는 주요 종이다. 약 1억 5천만 년 전에 분기되었으며, 전 세계적으로 분포하며, 특히 열대 지역에 많다. 얼룩날개모기는 알, 유충, 번데기, 성충의 4단계 생활사를 거치며, 성충 암컷이 말라리아 원충을 전파한다. 흡혈 습성, 서식지, 기생충, 천적 등 다양한 요인이 말라리아 전파에 영향을 미치며, 살충제, 유전자 조작, 곰팡이 등을 이용한 방제 방법이 연구되고 있다. 한국에는 8종의 얼룩날개모기가 분포하며, 말라리아 발생의 원인이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해충 - 끈끈이

끈끈이는 곤충이나 소동물을 잡는 도구로, 점착식, 침수식 등 다양한 종류가 있으며, 동물상 조사와 같은 생태학 연구에도 활용되고, 사람이나 반려동물이 만졌을 때 주의해야 한다. - 해충 - 모기

모기는 파리목 모기과에 속하는 곤충으로, 전 세계에 3,600종 이상이 있으며, 일부 종은 말라리아, 뎅기열, 황열병과 같은 질병을 매개하여 인간에게 해로운 존재이지만, 다양한 생태계 역할을 수행한다. - 요한 빌헬름 마이겐이 명명한 분류군 - 숲모기속

숲모기속(Aedes)은 몸과 다리에 흑백 무늬가 뚜렷하고 낮에 흡혈 활동을 하는 종이 많으며, 뎅기열, 황열, 지카 바이러스 등 다양한 질병을 매개하는 위생 해충으로 모니터링 및 방제된다. - 요한 빌헬름 마이겐이 명명한 분류군 - 노랑초파리

노랑초파리는 몸길이 3mm 정도의 노란색 작은 곤충으로, 과일, 수액, 효모를 먹고 붉은색 겹눈을 가지며, 유전학 및 발생 생물학 연구에 널리 사용되는 모델 생물이다. - 모기과 - 숲모기속

숲모기속(Aedes)은 몸과 다리에 흑백 무늬가 뚜렷하고 낮에 흡혈 활동을 하는 종이 많으며, 뎅기열, 황열, 지카 바이러스 등 다양한 질병을 매개하는 위생 해충으로 모니터링 및 방제된다. - 모기과 - 흰줄숲모기

흰줄숲모기는 흑백 무늬를 가진 모기로, 뎅기열 등 감염병을 매개하며, 낮에 활동하고 고인 물에서 번식하며, 다양한 방제 방법이 활용된다.

| 얼룩날개모기 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 학명 | Anopheles |

| 명명자 | 마이겐, 1818년 |

| 일반명 | 못 모기, 습지 모기 |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 절지동물문 |

| 강 | 곤충강 |

| 아강 | 유시아강 |

| 하강 | 신시하강 |

| 목 | 파리목 (쌍시목) |

| 아목 | 모기아목 (장각아목, 사각아목) |

| 하목 | 모기하목 |

| 상과 | 모기상과 |

| 과 | 모기과 |

| 아과 | 학질모기아과 |

| 족 | Anophelini |

| 아속 | |

| 아속 목록 | 얼룩날개모기아속 (A. (Anopheles)) A. (Baimaia) 타텐얼룩날개모기아속 (A. (Cellia)) A. (Kerteszia) A. (Lophopodomyia) A. (Nyssorhynchus) A. (Stethomyia) |

| 기타 정보 | |

| 타입 종 | Anopheles maculipennis (마이겐, 1818년) |

| 건강 관련 정보 | |

| 질병 매개 | 말라리아 (주요 매개체: 열대열원충) 개심장사상충 반크로프트사상충 말레이사상충 |

2. 진화

얼룩날개모기아과(Culicine)와 얼룩날개모기의 클레이드는 약 1억 5천만 년 전에 분기된 것으로 추정된다.[43] 구세계와 신세계의 얼룩날개모기 종은 약 9,500만 년 전에 분화된 것으로 보이며,[43] 같은 아프리카 대륙에 서식하는 감비아얼룩날개모기(''Anopheles gambiae'')와 ''A. funestus''의 클레이드는 대략 3,600만 년 전에서 8,000만 년 전에 분화된 것으로 추정된다.

얼룩날개모기의 게놈 크기는 230 – 284 Mbp으로, 비슷한 크기의 게놈을 가진 초파리와 비교되기도 한다. 그러나 다른 모기 종류의 게놈 크기(528 Mbp–1.9 Gbp)에 비하면 작은 편이다.

2. 1. 화석 기록

''Anopheles''속의 화석은 희귀하며, 2015년까지 단 두 개만 발견되었다.[3] 그들은 도미니카 공화국의 후기 에오세 시대의 호박에서 발견된 ''Anopheles (Nyssorhynchus) dominicanus''와,[2] 후기 올리고세 시대의 독일산 호박에서 발견된 ''Anopheles rottensis''이다.[3]2. 2. 계통 발생

모기를 포함한 모든 파리의 조상은 2억 6천만 년 전에 나타났다.[4] 모기의 Culicinae와 ''Anopheles'' 클레이드는 1억 2천만 년 전에서 1억 5천만 년 사이에 분화되었다.[4][5] 이후 구세계와 신세계의 ''Anopheles'' 종은 8천만 년 전에서 9천 5백만 년 사이에 분화되었다.[4][5] ''Anopheles darlingi''는 아프리카와 아시아의 말라리아 매개체로부터 약 1억 년 전에 분화되었다.[6]다음은 2015년 Heafsey와 동료들의 모기 유전체 분석을 기반으로 한 계통도이다:[6]

{| class="wikitable"

|-

! 파리목 (260 mya)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 모기과 (''모기'')

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! '''''Anopheles''''' (100 mya)

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 아속 ''Cellia''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 아속 ''Pyretophorus'' (30 mya)

|-

|

| gambiae 복합체 (아프리카) |

| A. epirotus & spp. |

얼룩날개모기속(''Anopheles'')은 전 세계적으로 484종이 알려져 있으며, 한반도에는 8종이 분포한다.[52] 얼룩날개모기속은 얼룩날개모기아과(Anophelinae)에 속하며, 이 아과는 오스트레일리아와 뉴기니 섬에 분포하는 속과 중남미에 분포하는 속을 포함한다.

|-

| ''A. stephensi'' & spp.

|}

|-

| ''A. dirus'' & spp.

|}

|-

! 아속 ''Anopheles''

|}

|-

! 아속 ''Nyssorhynchus'' (아메리카)

|}

|-

! Culicinae

|}

|-

! Muscomorpha (''다른 모든 파리'')

|}

|}

얼룩날개모기아과와 얼룩날개모기의 클레이드는 약 1억 5천만 년 전에 분기된 것으로 생각된다.[43] 또한, 구세계와 신세계의 얼룩날개모기 종은 아마도 9,500만 년 전쯤에 분화된 것으로 보인다.[43] 그리고, 같은 아프리카 대륙에 서식하는 감비아얼룩날개모기(Anopheles gambiae)와 ''A. funestus''의 클레이드는 대략 3,600만 년 전에서 8,000만 년 전에 분화된 것으로 생각된다.

얼룩날개모기의 게놈 크기는 230 – 284 Mbp으로, 비슷한 크기의 게놈을 가진 초파리와 비교되기도 한다. 그러나, 다른 모기 종류의 게놈 크기(528 Mbp–1.9 Gbp)에 비하면 작은 편이다.

3. 분류

얼룩날개모기속은 수컷의 생식기 형태 차이 등에 따라 7개의 아속으로 나뉜다. 그중 (타텐얼룩날개모기아속)가 216종으로 가장 많고, (얼룩날개모기아속)가 206종, 가 34종, 가 12종, 6종, 5종, 가 1종으로 알려져 있다. 일본 열도에서는 타텐얼룩날개모기아속 2종과 얼룩날개모기아속 10종을 포함하여 총 12종이 분포하는 것으로 기록되어 있다.

많은 모기에서 작은 턱수염은 수컷이 길고 암컷이 짧지만, 얼룩날개모기속의 모기는 암수 모두 길다.[44]

2016년에 발표된 Harbach와 Kitching의 분류에 따르면, ''Bironella''의 세 종(''B. confusa'', ''B. gracilis'', ''B. hollandi'')은 다른 ''Bironella'' 종보다 ''A. kyondawensis''와 계통 발생학적으로 더 유사하다. 이 계통 발생은 유전적 유사성을 바탕으로 ''A. implexus''가 ''Anopheles''의 공통 조상으로부터 분기되었다고 주장한다.[15]

분류는 아직 완전히 정해지지 않았으며, 종 분류는 형태학적 특징(날개 반점, 머리 해부학, 유충 및 번데기 해부학, 염색체 구조)과 최근에는 DNA 염기 서열을 기반으로 한다.[12][13][14]

다음은 원문에서 언급된 얼룩날개모기 종 목록의 일부이다.3. 1. 분류 체계

얼룩날개모기속( ''Anopheles'')은 1818년 독일 곤충학자 요한 빌헬름 마이겐이 처음 사용한 이름이다. 그는 ''A. bifurcatus''와 모식 종인 ''Anopheles maculipennis'' 두 종을 설명했다. 이 이름은 고대 그리스어 단어 ἀνωφελήςgrc '쓸모없는'에서 유래되었으며, 이는 ἀν-el '아닌', '무-'와 ὄφελοςel '이익'에서 파생되었다.[8]

1901년 영국 곤충학자 프레데릭 빈센트 테오발드가 Culicidae에 대한 5권짜리 모노그래프에서 39종의 ''Anopheles''를 설명하면서 이 속의 분류가 크게 발전했다.[9]

얼룩날개모기속은 얼룩날개모기아과에 속하며, 이 아과는 오스트레일리아 대륙, 뉴기니 섬에 분포하는 속과 중남미에 분포하는 속을 포함한다.

얼룩날개모기속은 수컷 생식기를 구성하는 제9 복절 생식기의 생식기절 형태의 차이 등에 따라 7개의 아속으로 나뉜다.

각 아속에 포함된 종수는 다음과 같다.

| 아속 | 종수 |

|---|---|

| (타텐얼룩날개모기아속) | 216종 |

| (얼룩날개모기아속) | 206종 |

| 34종 | |

| 12종 | |

| 6종 | |

| 5종 | |

| 1종 |

일본 열도에서는 타텐얼룩날개모기아속 2종, 얼룩날개모기아속 10종 등 총 12종이 분포한다.

전 세계에는 총 484종이 분포하며, 한반도에는 8종이 알려져 있다.[52]

한반도에 분포하는 얼룩날개모기 8종은 다음과 같다.

- 가중국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) sineroides'' Yamada, 1924

- 레스터얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) lesteri'' Baisas and Hu, 1936

- 벨렌얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) belenrae'' Rueda, 2005

- 일본얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) lindesayi japonicus'' Yamada, 1918

- 잿빛얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) pullus'' Yamada, 1937

- 중국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) sinensis'' Wiedemann, 1828

- 클라인얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) kleini'' Rueda, 2005

- 한국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) koreicus'' Yamada and Watanabe, 1918

3. 2. 하위 종 (한국)

한반도에는 8종의 얼룩날개모기속 모기가 알려져 있다.[52]| 이름 | 학명 |

|---|---|

| 가중국얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) sineroides |

| 레스터얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) lesteri |

| 벨렌얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) belenrae |

| 일본얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) lindesayi japonicus |

| 잿빛얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) pullus |

| 중국얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) sinensis |

| 클라인얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) kleini |

| 한국얼룩날개모기 | Anopheles (Anopheles) koreicus |

4. 생활사

모든 모기와 마찬가지로, 얼룩날개모기는 알, 유충, 번데기, 성충의 네 단계를 거치는 생활사를 가진다. 처음 세 단계는 물속에서 이루어지며, 종과 주변 온도에 따라 5~14일 동안 지속된다. 암컷 얼룩날개모기가 말라리아 매개체 역할을 하는 것은 성충 단계이다.[16] 성충 암컷은 최대 한 달(또는 사육 환경에서 더 오래)까지 살 수 있지만, 자연 상태에서는 대부분 1~2주 이상 살지 못한다.[16]

얼룩날개모기는 알에서 성충이 되기까지의 기간은 종에 따라, 그리고 외부 기온에 따라 다르지만, 최단 5일이다. 그러나 열대성 기후에서는 보통 성충이 되기까지 10~14일이 걸린다.

성충은 다른 모기와 마찬가지로 몸통이 가늘며, 머리, 가슴, 배의 세 부분으로 나뉜다.

- 머리는 섭식 기능을 담당하며, 2개의 눈과 더듬이로 외부 정보를 감지한다. 머리에는 먹이를 섭취하기 위한 구침과, 감각 기관으로 사용되는 한 쌍의 작은턱수염이 있다.

- 가슴에는 3쌍의 다리와 한 쌍의 날개, 한 쌍의 평형곤이 있으며, 이동 수단으로 기능한다.

- 배는 음식의 소화와 알의 생산을 수행한다. 암컷이 혈액을 먹을 때 배가 크게 부풀어 오르는데, 혈액은 난소의 성숙을 촉진하여[45] 알을 만드는 단백질원으로 공급된다.

얼룩날개모기는 암컷에서도 작은턱수염이 구침과 거의 같은 길이가 된다는 점, 날개에 인편으로 형성되는 얼룩무늬가 발달하는 한편, 날개와 다리 이외의 부위에는 인편이 매우 적고, 특히 배의 대부분에 인편이 없다는 점으로 다른 모기들과 구별된다. 또한 성충은 멈춰서 쉴 때 배를 급격한 각도로 들어 올려 비스듬한 도립 상태로 위치하는 경우가 많아 다른 모기와 구별된다.

성충 얼룩날개모기는 번데기에서 나온 후 2~3일 사이에 교미를 한다. 대부분의 얼룩날개모기는 수컷이 해 질 녘에 무리(일명 모깃불)를 만들고, 암컷이 교미를 위해 그 무리에 합류한다.

수컷의 수명은 약 1주일이며, 꽃의 꿀 등 당분이 풍부한 액체를 먹이로 한다. 암컷도 꿀을 에너지원으로 하지만, 보통 알을 만들기 위한 단백질원으로 혈액을 필요로 한다. 충분한 양의 혈액을 빨면, 암컷은 며칠에 걸쳐 혈액을 소화하고 알을 만든다. 알의 생산량 등은 온도에 의존하지만, 열대 기후에서는 2-3일 만에 충분히 알을 만들 수 있다. 알을 낳고 나면 암컷은 다음 흡혈 상대를 찾아 날아다닌다.

이 사이클은 암컷이 죽을 때까지 계속된다. 보통 수명은 1-2주일이지만, 1개월 동안 생존하기도 한다. 수명은 기후와 습도에 따라 다르며, 혈액을 빨 수 있는지 여부에 따라서도 달라진다.

4. 1. 알

암컷 성충은 한 번에 50~200개의 알을 낳는다. 알은 매우 작다(약 0.5mm × 0.2mm). 알은 물 위에 직접 하나씩 낳으며, 양쪽에 부유물이 있다는 점에서 독특하다. 알은 건조에 강하지 않으며 2~3일 이내에 부화하지만, 더 추운 기후에서는 부화에 최대 2~3주가 걸릴 수 있다.[16]

알은 좌우 대칭의 길쭉한 타원체로 좌우 양쪽에 부낭(浮嚢)을 가지고 있으며, 수면에 알 덩어리를 형성하지 않고 흩어져서 낳아진다. 성충으로 식별이 어려운 서로 매우 유사한 근연종(近縁種)이라도, 부낭의 모양이나 무늬가 종에 따라 다른 경우가 많아, 알의 형질만이 식별의 단서가 되는 경우가 있다. 알은 건조 내성이 없으며, 일반적으로 수면을 부유하면서 2~3일 만에 부화에 이른다. 단, 저온 조건에서는 부화에 2~3주가 걸리기도 한다.

4. 2. 유충

모기 유충은 먹이를 섭취하는 데 사용되는 입솔이 있는 잘 발달된 머리, 큰 가슴과 9개의 마디로 이루어진 배를 가지고 있다. 다리는 없다. 다른 모기와는 대조적으로, 얼룩날개모기(''Anopheles'') 유충은 호흡 사이폰이 없기 때문에 몸을 물 표면에 평행하게 위치시킨다. 반면에, 빨간집모기 유충은 후부 사이폰으로 물 표면에 부착되어 몸이 아래쪽을 향한다.[16] 유충은 여덟 번째 복부 마디에 위치한 기문을 통해 호흡하므로 자주 표면으로 올라와야 한다. 유충은 대부분의 시간을 얇은 표면층에 있는 조류, 세균 및 기타 미생물을 먹는 데 보낸다. 유충은 방해를 받을 때만 표면 아래로 잠수한다. 유충은 몸 전체의 갑작스러운 움직임 또는 입솔을 이용한 추진으로 헤엄친다.[16]

얼룩날개모기 유충은 섭식을 위해 발달한 머리와 큰 가슴을 가지고 있지만 다리는 없다. 또한 다른 모기 유충과 달리 얼룩날개모기 유충의 한 쌍의 기문은 제8복부 등면에서 뻗어 나오는 호흡관의 끝이 아니라 이 마디의 등면의 평탄한 기문판에 열려 있으며, 수면 바로 아래의 부유물을 섭식한다. 따라서 다른 모기 유충처럼 호흡관 끝에서 수면 아래에 비스듬히 매달리는 형태로 위치하는 것이 아니라, 많은 시간 동안 수면 바로 아래에서 수면과 평행하게 위치한다. 복부의 주등모 일부가 마디마다 한 쌍을 이루는 단풍잎과 같은 장상모로 변하여, 이것이 기문판과 함께 물을 튕겨내어 수면에서의 매달림을 돕고 수면과 평행한 위치를 가능하게 한다.

유충은 섭식 시 수면 바로 아래에서 등면을 위로 위치시킨 채 머리를 180° 회전시켜, 머리 아래쪽의 구기를 수면에 대고, 구기 앞쪽의 브러시 모양의 구삭모(구삭모)를 움직여 수면 바로 아래에 부유하는 조류나 박테리아 등을 여과섭식한다. 이동할 때에는 구삭모를 사용하면서, 온몸을 굽혀 헤엄친다.

유충은 4령까지 성장하고, 그 후 번데기가 된다. 각 령의 끝에는 탈피를 하여 외골격을 벗음으로써 더욱 성장한다. 단, 대부분의 얼룩날개모기 유충은 8mm 이상의 크기로 성장하지 않는다.

유충은 4개의 단계, 즉 영기를 거쳐 발달하며, 그 후 변태하여 번데기로 변태한다. 각 영기 말에 유충은 탈피하여 외골격 또는 피부를 벗어 추가적인 성장을 가능하게 한다.[16] 유충은 다양한 서식지에서 발견되지만, 대부분의 종은 깨끗하고 오염되지 않은 물을 선호한다. 얼룩날개모기(''Anopheles'') 유충은 담수 또는 기수 습지, 맹그로브 늪, 논, 풀이 우거진 도랑, 시내와 강의 가장자리, 작고 임시적인 빗물 웅덩이에서 발견되었다. 많은 종이 식물이 있는 서식지를 선호한다. 다른 종은 식물이 없는 서식지를 선호한다. 일부는 햇볕이 잘 드는 개방된 웅덩이에서 번식하는 반면, 다른 종은 숲의 그늘진 번식지에서만 발견된다. 몇몇 종은 나무 구멍이나 일부 식물의 잎 겨드랑이에서 번식한다.[16]

4. 3. 번데기

번데기는 옆에서 보면 쉼표(, ) 모양이다. 머리와 가슴은 머리가슴으로 합쳐지며, 복부는 그 아래로 굽어진다. 번데기는 호흡하기 위해 자주 표면으로 올라와야 하며, 머리가슴에 있는 한 쌍의 호흡 나팔을 통해 호흡한다.[16] 며칠 동안 번데기로 지낸 후, 머리가슴의 등쪽 표면이 갈라지고 성충 모기가 나타난다.[16]4. 4. 성충

모든 모기와 마찬가지로, 성충 ''얼룩날개모기'' 종은 머리, 가슴, 배로 구성된 가늘고 긴 몸을 가지고 있다. 머리는 감각 정보를 얻고 먹이를 섭취하는 데 특화되어 있다. 머리에는 눈과 길고 여러 마디로 이루어진 더듬이 한 쌍이 있다. 더듬이는 숙주 냄새뿐만 아니라 암컷이 알을 낳는 번식지를 감지하는 데 중요하다.[16] 말라리아의 원인체인 ''Plasmodium'' 기생충을 옮기는 암컷 모기는 감염되지 않은 모기보다 인간의 호흡과 냄새에 훨씬 더 끌린다.[17] 머리에는 먹이를 섭취하는 데 사용되는 길고 앞으로 튀어나온 주둥이와 두 개의 위턱수염이 있다. 이 위턱수염에는 모기가 숙주를 찾을 수 있게 해주는 주요 유인 물질인 이산화 탄소의 수용체가 있다. 가슴은 이동에 특화되어 있다. 세 쌍의 다리와 한 쌍의 날개가 가슴에 부착되어 있다. 배는 음식 소화와 알 발달에 특화되어 있다. 이 분절된 신체 부위는 암컷이 혈액 식사를 할 때 상당히 팽창한다. 혈액은 시간이 지남에 따라 소화되어 알 생산을 위한 단백질 공급원이 되며, 알은 점차 배를 채운다.[16]''얼룩날개모기''는 주둥이만큼 긴 턱수염과 날개에 있는 검은색과 흰색 비늘 덩어리의 존재로 다른 모기와 구별할 수 있다. 성충은 전형적인 휴식 자세로 더 식별할 수 있다. 암컷과 수컷 모두 배를 위로 향하게 하고 휴식을 취하는 반면, 쿨리시네 모기는 그렇지 않다.

성충 모기는 일반적으로 번데기 단계에서 나온 후 며칠 안에 짝짓기를 한다. 대부분의 종에서 수컷은 보통 해질 무렵에 큰 무리를 형성하고 암컷은 짝짓기를 하기 위해 무리 속으로 날아간다. 알에서 성충까지의 기간은 종에 따라 상당히 다르며 주변 온도에 크게 영향을 받는다. 모기는 알에서 성충까지 5일 만에 발달할 수 있지만, 열대 조건에서는 10~14일이 걸릴 수 있다.[16]

수컷은 약 일주일 동안 살며 꿀과 다른 설탕 공급원을 먹는다. 수컷은 혈액을 먹을 수 없는데, 혈액이 독성 효과를 내고 며칠 안에 수컷을 죽이는 것으로 보이기 때문이다. 이는 물만 먹는 식단과 비슷한 수명이다.[18] 암컷은 에너지 섭취를 위해 설탕 공급원을 먹지만, 일반적으로 알 발달을 위해 혈액 식사가 필요하다. 암컷은 완전한 혈액 식사를 한 후, 혈액이 소화되고 알이 발달하는 동안 며칠 동안 휴식을 취한다. 이 과정은 온도에 따라 다르지만, 일반적으로 열대 조건에서는 2~3일이 걸린다. 알이 완전히 발달하면 암컷은 알을 낳고 숙주 탐색을 재개한다. 암컷이 죽을 때까지 이 주기가 반복된다. 암컷은 포획 상태에서 한 달 이상 살 수 있지만, 자연 상태에서는 대부분 1~2주 이상 살지 못한다. 수명은 온도, 습도, 숙주 방어 수단을 피하면서 성공적으로 혈액 식사를 할 수 있는 능력에 달려있다.[16]

5. 생태

얼룩날개모기에 의한 말라리아 감염은 현재 아프리카 등 열대 지역 일부에 국한되어 있지만, 얼룩날개모기 속은 더 고위도 지역에도 많이 서식하고 있다. 과거 캐나다 리도 운하(1820년대), 일본 홋카이도(메이지 시대) 등 더 추운 기후에서도 말라리아가 유행했다.[46]

미국 질병통제예방센터(CDC)는 말라리아 원충을 매개하는 얼룩날개모기가 말라리아 유행 지역뿐만 아니라 말라리아가 퇴치된 지역에서도 발견된다고 경고하며,[47] 한 번 퇴치된 지역에서도 얼룩날개모기에 의해 말라리아가 재도입될 가능성이 있다고 강조한다.

한반도에서도 말라리아 원충에 감수성이 있는 얼룩날개모기(남서 제도의 작은빨간집모기, 홋카이도 이남 각지의 큰검정얼룩날개모기)가 여전히 개체군을 유지하고 있다. 2019년 중앙일보 기사에 따르면, 한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 말라리아 발생률 1위이며, 2015년 628명, 2017년 436명, 2018년 501명으로 환자 수가 증감을 반복하고 있다. 환자의 89%는 휴전선 경계 지역에서 발생하며, 모기가 활발하게 활동하는 5~10월에 집중적으로 발생한다. 이는 한국 전쟁 휴전 후 38선 비무장 지대에 형성된 자연 환경에서 얼룩날개모기 아종이 발생하는 것으로 추정된다.

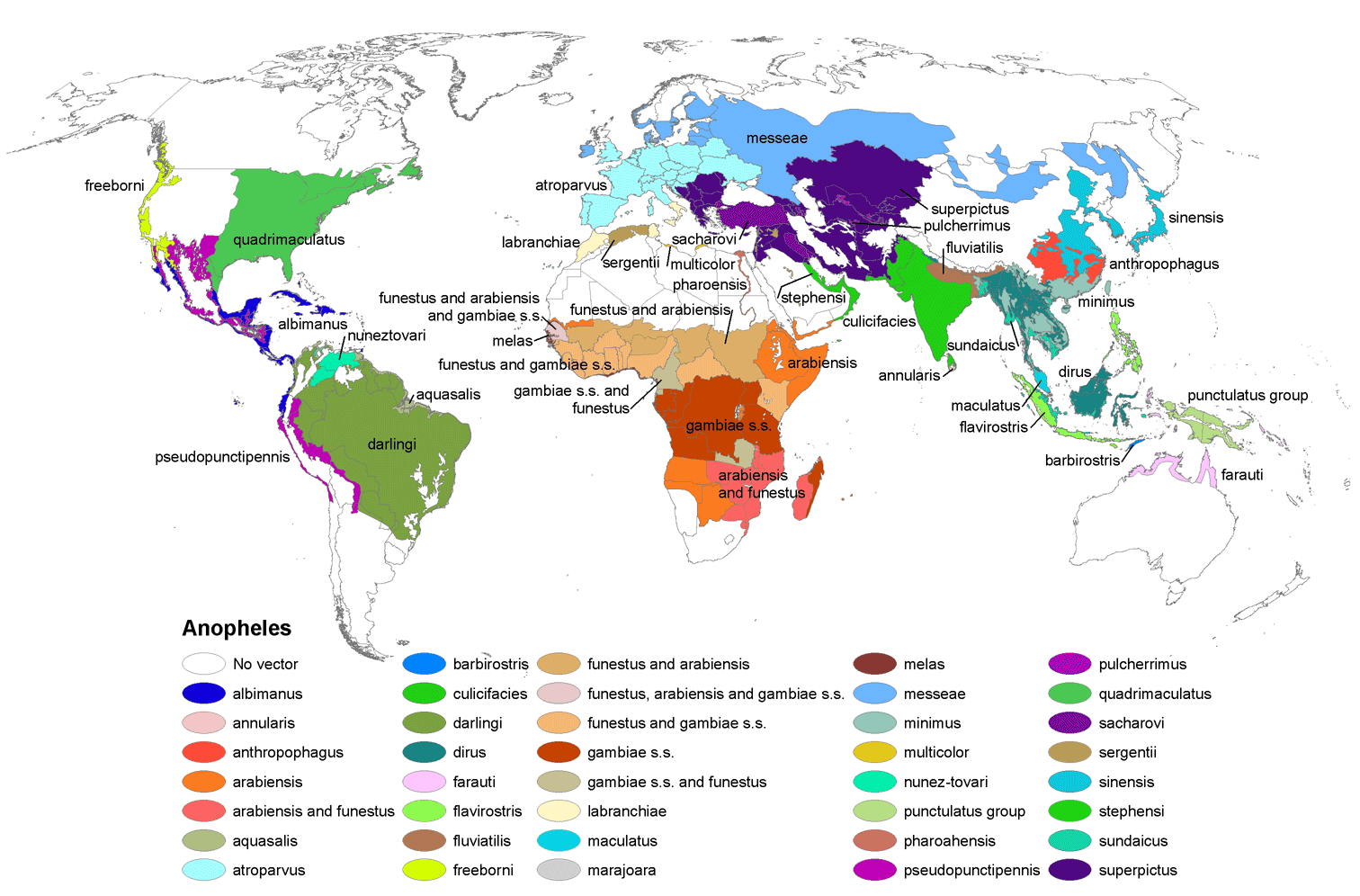

5. 1. 분포

얼룩날개모기는 전 세계적으로 484종이 있으며, 한반도에는 8종이 알려져 있다.[52] 한반도에 서식하는 얼룩날개모기 8종은 다음과 같다.- 가중국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) sineroides'' Yamada, 1924

- 레스터얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) lesteri'' Baisas and Hu, 1936

- 벨렌얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) belenrae'' Rueda, 2005

- 일본얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) lindesayi japonicus'' Yamada, 1918

- 잿빛얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) pullus'' Yamada, 1937

- 중국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) sinensis'' Wiedemann, 1828

- 클라인얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) kleini'' Rueda, 2005

- 한국얼룩날개모기 ''Anopheles (Anopheles) koreicus'' Yamada and Watanabe, 1918

''Anopheles'' 종은 말라리아가 발생하는 열대 지역과 더 추운 지역 모두에 서식한다. 과거에는 1820년대 캐나다의 리도 운하 건설 중과 같이 추운 기후에서도 말라리아가 발생하기도 했다.[19] 일본에서도 메이지 시대에 홋카이도의 개척지에서 말라리아 유행이 나타났다.[46]

말라리아를 옮길 수 있는 ''Anopheles'' 종은 말라리아 발생 지역에만 있는 것이 아니기 때문에, 이 종이 사라진 지역도 질병이 다시 유입될 위험에 항상 노출되어 있다.[20] 미국 질병통제예방센터(CDC)는 말라리아 원충을 매개하는 얼룩날개모기가 말라리아 유행 지역뿐만 아니라 말라리아가 퇴치된 지역에서도 발견된다고 경고하며,[47] 한 번 퇴치된 지역에서도 얼룩날개모기에 의해 말라리아가 다시 도입될 가능성이 있다고 경고하고 있다.

한반도에서도 말라리아 원충에 감수성이 있는 얼룩날개모기가 서식하며, 과거 말라리아 유행에 기여한 종류의 얼룩날개모기가 여전히 개체군을 유지하고 있다. 2019년 중앙일보 기사에 따르면, 한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 말라리아 발생률 1위이며, 환자의 89%는 휴전선 경계 지역에서 발생하고, 모기가 활발하게 활동하는 5~10월에 집중적으로 발생한다고 보도했다.

5. 2. 서식지

얼룩날개모기는 유충과 번데기 시기에 물이 필요하며, 서식지는 연못, 물탱크, 늪, 도랑, 웅덩이 등 다양하다.[21] 성충은 아프리카의 사바나와 사헬 같은 건조한 지역에서도 서식하며, 바람을 타고 수백 킬로미터를 이동할 수 있다. 또한 수개월 동안 하계 휴면을 통해 아프리카의 건기를 견디며,[22] 항공기 수하물 등을 통해 이동하기도 한다.[23]얼룩날개모기 유충은 담수 습원, 염성 습지, 맹그로브 숲, 논, 도랑, 강가, 웅덩이 등 다양한 환경에서 서식하지만, 대부분 맑은 물을 선호한다.

말라리아 감염은 주로 아프리카 등 열대 지역에 국한되지만, 얼룩날개모기 속은 더 고위도 지역에도 서식한다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 말라리아가 퇴치된 지역에서도 얼룩날개모기가 발견된다고 경고한다.[47]

한반도에서도 과거 말라리아 유행에 기여한 종류의 얼룩날개모기가 여전히 서식하고 있다. 2019년 중앙일보 기사에 따르면, 한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 말라리아 발생률 1위이며, 환자의 89%는 휴전선 경계 지역에서 발생한다. 이는 한국 전쟁 휴전 후 38선 비무장 지대에 형성된 자연 환경에서 얼룩날개모기 아종이 발생하는 것으로 추정된다.

5. 3. 기생충

얼룩날개모기의 기생충에는 미포자충인 ''앰블리오스포라'', ''크레피둘로스포라'', ''세노마'' 및 ''파라텔로하니아'' 속이 포함된다.[24] 미포자충에서 두 가지 뚜렷한 생활환이 발견된다. 첫 번째 유형에서 기생충은 경구 경로로 전파되며 종 특이성이 비교적 낮다. 두 번째 유형에서는 역시 경구 경로가 일반적인 감염 경로이지만, 기생충은 이미 감염된 중간 숙주 내에서 섭취된다. 곤충 유충 형태의 감염은 자주 조직 특이적이며, 일반적으로 지방체가 관련된다. 수직(경난소) 전파 또한 발생한다.[25]기생 볼바키아 박테리아는 방제제로서의 사용을 위해 연구되어 왔다.[26] 얼룩날개모기 중에는 질병의 기생을 거의(혹은 전혀) 매개하지 않아 말라리아 감염원이 되지 않는 종도 있다. 연구 시에는 말라리아 원충의 기생에 저항성을 가진 감비아얼룩날개모기의 변종을 이용하는 경우가 있다. 이 변종에는 얼룩날개모기 복부에 침입한 말라리아 원충을 제거하는 면역 반응이 있어[48], 연구자들이 그 유전적 메커니즘을 연구하고 있다. 장래에는 유전자를 개량한 말라리아 원충 저항성 얼룩날개모기가 야생종과 대체됨으로써 말라리아 매개가 제한될 것으로 기대되고 있다.

5. 4. 천적

점핑거미 ''Evarcha culicivora''는 암컷 얼룩날개모기를 잡아먹음으로써 간접적으로 척추동물의 혈액을 섭취한다.[27] 어린 거미는 혈액 보유 여부와 관계없이 다른 모든 먹이보다 얼룩날개모기를 선택한다.[28] 어린 거미는 얼룩날개모기를 식별하기 위한 주요 단서로 얼룩날개모기의 자세를 이용하여 얼룩날개모기 특유의 먹이 포획 행동을 채택했다.[27] 얼룩날개모기는 복부를 위로 향하는 독특한 휴식 자세를 취하는데, 이때 거미는 모기의 뒤쪽과 복부 아래에서 접근하여 아래에서 공격한다.[29]6. 말라리아 매개

얼룩날개모기의 생태와 행동이 밝혀지면서 말라리아가 전염되는 방식과 제어 방법에 대한 이해가 깊어졌다. 얼룩날개모기가 말라리아를 매개하는 주된 요인 중 하나는 말라리아 원충에 쉽게 감염된다는 점이다.

2007년 12월 21일, 벵골 만에 서식하는 해삼의 일종인 구미에서 용혈성 렉틴인 CEL-III이 발견되었고, 이 유전자를 조합한 스테펜스얼룩날개모기는 말라리아 기생에 저항성을 갖는다는 것이 밝혀졌다. 이는 유전자 변형 얼룩날개모기가 야생종을 대체하여 말라리아 확산을 막을 수 있다는 가능성을 보여준다. 그러나 유전자 변형 동물을 자연에 방출하는 것은 과학적, 윤리적 문제를 야기하여 실현에 어려움이 따른다.

말라리아 원충이 얼룩날개모기에게 섭취되면, 사람에게 감염되기 전에 얼룩날개모기 내에서 번식을 진행해야 한다. 얼룩날개모기 내에서 번식하는 데 걸리는 기간(잠복기)은 대략 10–21일이다(기생한 종이나 온도에 따라 다르다). 만약 숙주인 얼룩날개모기의 수명이 잠복기보다 짧으면, 사람이나 소에게 말라리아를 감염시킬 수 없다.

야외에서 얼룩날개모기의 수명을 정확하게 측정하는 것은 어렵지만, 하루 생존율(하루에 관찰된 성충 중 다음 날까지 생존한 비율)을 측정하여 간접적인 생존 기간을 추정하는 방법이 얼룩날개모기의 여러 종류에 대해 이루어지고 있다. 예를 들어 탄자니아의 감비에 얼룩날개모기는 하루 생존율이 77%에서 84%이다.[50] 얼룩날개모기의 성충 생존율은 일정하므로, 이 생존율로부터 10% 이하의 감비에 얼룩날개모기 암컷만이 말라리아 원충의 잠복 기간인 2주 이상 생존한다는 것을 추측할 수 있다. 만약 하루 생존율이 90%로 상승하면, 20% 이상의 얼룩날개모기 암컷이 말라리아 원충의 잠복 기간인 2주 이상 생존하게 된다.

6. 1. 흡혈 습성

''얼룩날개모기속''(Anopheles)은 말라리아의 유일한 매개체이기 때문에 효과적인 통제 방법을 찾기 위해 집중적으로 연구되어 왔다. 중요한 행동 요인 중 하나는 ''얼룩날개모기'' 종이 인간을 선호하여 흡혈하는 정도(인간 선호성) 또는 소나 새와 같은 동물을 선호하는 정도(동물 선호성)이다.[30][31] 인간 선호성을 보이는 ''얼룩날개모기''는 말라리아 기생충을 한 사람에게서 다른 사람에게 전파할 가능성이 더 높다. 미국 서부의 주요 말라리아 매개체인 ''A. freeborni''를 포함하여 대부분의 ''얼룩날개모기''는 인간 선호적이거나 동물 선호적이지 않다.[30][31] 그러나 아프리카의 주요 말라리아 매개체인 ''A. gambiae''와 ''A. funestus''는 인간 선호성이 강하며, 결과적으로 인간 말라리아의 주요 매개체이다.[16]얼룩날개모기의 머리에는 흡혈 대상의 냄새를 포착하는 더듬이가 있어 암컷이 산란하는 장소의 냄새도 탐지한다. 암컷은 알을 만들기 위한 단백질원으로 혈액을 필요로 한다. 충분한 양의 혈액을 빨면, 암컷은 며칠에 걸쳐 혈액을 소화하고 알을 만든다. 알을 낳고 나면 암컷은 다음 흡혈 상대를 찾아 날아다닌다.

얼룩날개모기의 행동에서 중요한 점은 사람이나 소의 피를 좋아하여 영양원으로 삼는다는 것이다. 사람 기생성의 얼룩날개모기는 더욱 말라리아의 매개체가 되기 쉽다. 대부분의 얼룩날개모기는 사람이나 소에게만 영양원을 의존하지 않는다. 그러나, 아프리카에서 말라리아의 매개체가 되는 감비에 얼룩날개모기나 ''A. funestus''는 특히 사람 기생성이 강하기 때문에, 더욱 효과적인 말라리아 매개체가 된다.

말라리아 원충이 얼룩날개모기에게 섭취되면, 사람에게 감염되기 전에 얼룩날개모기 내에서 번식을 진행해야 한다. 얼룩날개모기 내에서 번식하는 데 걸리는 기간(잠복기)은 대략 10–21일이다(기생한 종이나 온도에 따라 다르다). 만약 숙주인 얼룩날개모기의 수명이 잠복기보다 짧으면, 사람이나 소에게 말라리아를 감염시킬 수 없다.

6. 2. 말라리아 전파 확률

모기에 의해 섭취된 말라리아 기생충은 인간에게 전염되기 전에 모기 내에서 발달 과정을 거쳐야 한다. 기생충이 모기 내에서 발달하는 데 필요한 시간(잠복기)은 기생충 종과 온도에 따라 10~21일이다. 만약 모기가 기생충이 발달할 만큼 오래 생존하지 못하면, 모기는 기생충을 전파하지 못한다.[16]자연에서 모기의 수명을 직접 측정하는 것은 불가능하지만, 여러 ''얼룩날개모기'' 종에 대해 일일 생존율을 간접적으로 추정할 수 있다. 탄자니아에서 위험한 ''열대열 말라리아 원충'' 기생충의 매개체인 ''A. gambiae''의 일일 생존율 추정치는 0.77에서 0.84이다.[32] 이는 하루 후 77%에서 84%가 생존했음을 의미한다. 이러한 생존율이 모기의 성충 생활 동안 일정하다고 가정하면, 암컷 ''A. gambiae''의 10% 미만이 14일의 외부 잠복기보다 오래 생존할 것이다. 만약 일일 생존율이 0.9로 증가한다면, 20% 이상의 모기가 동일한 기간보다 오래 생존할 것이다. 살충제에 의존하는 방제 조치(예: 실내 잔류 분무)는 성충 모기 개체수에 미치는 영향보다 성충 수명에 미치는 영향을 통해 실제로 말라리아 전파에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.[16]

말라리아 원충이 얼룩날개모기에게 섭취되면, 사람에게 감염되기 전에 얼룩날개모기 내에서 번식을 진행해야 한다. 얼룩날개모기 내에서 번식하는 데 걸리는 기간(잠복기)은 대략 10–21일이다(기생한 종이나 온도에 따라 다르다). 만약 숙주인 얼룩날개모기의 수명이 잠복기보다 짧으면, 사람이나 소에게 말라리아를 감염시킬 수 없다.

야외에서 얼룩날개모기의 수명을 정확하게 측정하는 것은 어렵지만, 하루 생존율(하루에 관찰된 성충 중 다음 날까지 생존한 비율)을 측정하여 간접적인 생존 기간을 추정하는 방법이 얼룩날개모기의 여러 종류에 대해 이루어지고 있다. 예를 들어 탄자니아의 감비에 얼룩날개모기는 하루 생존율이 77%에서 84%이다.[50] 얼룩날개모기의 성충 생존율은 일정하므로, 이 생존율로부터 10% 이하의 감비에 얼룩날개모기 암컷만이 말라리아 원충의 잠복 기간인 2주 이상 생존한다는 것을 추측할 수 있다. 만약 하루 생존율이 90%로 상승하면, 20% 이상의 얼룩날개모기 암컷이 말라리아 원충의 잠복 기간인 2주 이상 생존하게 된다.

6. 3. 흡혈 및 휴식 패턴

대부분의 얼룩날개모기는 황혼이나 새벽에 활동하는 어스름 활동성 또는 야행성이다. 일부는 실내에서 흡혈(내식성)하는 반면, 다른 종은 실외에서 흡혈(외식성)한다. 흡혈 후 일부 혈액을 흡입한 모기는 실내에서 휴식을 취하는 것을 선호(내호성)하는 반면, 다른 종은 실외에서 휴식을 취하는 것을 선호(외호성)한다.[16] 야행성, 내식성 얼룩날개모기의 흡혈은 살충제 처리된 모기장 사용 또는 모기 유입을 막기 위한 개선된 주택 건설(예: 방충망)을 통해 현저히 줄일 수 있다. 내호성 모기는 잔류 살충제의 실내 살포로 쉽게 통제할 수 있다. 반대로, 외식성/외호성 매개체는 연못을 메우는 것과 같이 번식지를 파괴함으로써 가장 잘 통제할 수 있다.[16]6. 4. 장내 미생물

모기가 질병을 전파하려면 혈액을 섭취해야 하기 때문에, 장내 미생물 군집은 모기 숙주의 감염 성공 여부에 영향을 미칠 수 있다. 유충과 번데기의 장은 주로 광합성 시아노박테리아에 의해 점령되며, 성충의 경우 Pseudomonadota 및 Bacteroidota 문(phyla)에 속하는 그람 음성 세균이 우세하다. 흡혈은 장내 미생물의 다양성을 급격히 감소시키고, 세균을 선호한다.[33]7. 방제

살충제를 이용한 구제는 실내에서 흡혈하는 얼룩날개모기를 죽이는 수단 중 하나이다. 그러나 살충제에 장기간 노출되면 얼룩날개모기도 다른 곤충과 마찬가지로 여러 세대를 거쳐 살충제에 대한 저항성을 가질 수 있다. 얼룩날개모기는 세대 시간이 짧기 때문에 강한 살충제 저항성을 가진 얼룩날개모기가 바로 출현할 가능성도 있다. 다른 모기에서 살충제 도입 후 수년 만에 저항성을 가진 모기가 출현했다는 기록도 있으며, 125종 이상의 모기가 한 종류 이상의 살충제에 저항성을 가지고 있다는 기록도 있다. 말라리아 퇴치 캠페인에서 살충제 사용을 주요 수단으로 내세우고 있지만, 저항성을 가진 얼룩날개모기 확산을 막기 위해 살충제 사용은 제한적으로 하는 것이 현명하다.

7. 1. 살충제 방제 및 저항성

살충제는 말라리아 모기를 제거하는 데 효과적인 첫 번째 방법이었다. 하지만 모기는 세대 교체가 빨라 1950년대 세계 말라리아 퇴치 운동 당시 경험했듯이, 빠르게 살충제 저항성을 진화시킬 수 있다.[34] 농업에서의 살충제 사용은 모기 개체군에 저항성을 초래했으며, 이는 효과적인 방제 프로그램이 저항성을 감시하고 저항성이 감지되면 다른 수단으로 전환해야 함을 의미한다.[35]살충제를 사용한 구제는 실내에서 흡혈하는 얼룩날개모기를 죽이는 수단 중 하나이다. 그러나 살충제에 장기간 노출되면 얼룩날개모기도 다른 곤충과 마찬가지로 여러 세대를 거쳐 살충제에 대한 저항성을 가질 수 있다. 얼룩날개모기는 세대 시간이 짧기 때문에 강한 살충제 저항성을 가진 얼룩날개모기가 바로 출현할 가능성도 있다. 다른 모기에서는 살충제를 도입한 지 수년 만에 저항성을 가진 모기가 출현했다는 기록도 있으며, 125종 이상의 모기가 한 종류 이상의 살충제에 저항성을 가지고 있다는 기록도 있다. 말라리아 퇴치 캠페인에서는 살충제 사용을 말라리아 퇴치의 주요 수단으로 내세우고 있지만, 저항성을 가진 얼룩날개모기를 확산시키지 않기 위해서라도 살충제 사용은 제한적으로 하는 것이 현명하다고 할 수 있다.

7. 2. 박멸

2016년, CRISPR-Cas9 유전자 드라이브 시스템이 암컷 불임을 유발하는 ''Anopheles gambiae''의 ''dsx'' 유전자를 제거하여 박멸하는 방법이 제안되었다.[36] 이러한 유전자 드라이브 시스템은 대개 1년 이내인 7~11세대 안에 우리에 가둔 ''A. gambiae'' 개체군 전체를 억제하는 것으로 나타났다.[37] 그러나 이는 유전자 드라이브 시스템의 효율성뿐만 아니라 이러한 박멸 프로그램의 윤리적, 생태적 영향에 대한 우려를 낳았다.[38]이에 따라 ''Anopheles gambiae''에서 ''FREP1'' 유전자를 표적으로 삼아 제거하는 것처럼 ''Plasmodium'' 저항 유전자를 종에 더 효율적으로 도입하기 위한 노력이 이루어졌다.[39] 부르키나파소의 연구자들은 호주 깔때기거미의 독을 생산하도록 유전자 조작된 곰팡이 ''Metarhizium pinghaense'' 균주를 만들었다. 통제된 실험에서 이 곰팡이에 노출되자 ''Anopheles'' 개체수가 99% 감소했다.[40]

8. 한국에서의 말라리아

미국 질병통제예방센터(CDC)는 한 번 퇴치된 지역에서도 얼룩날개모기에 의해 말라리아가 재도입될 가능성이 있다고 경고한다.[47] 한반도에서도 말라리아 원충에 감수성이 있는 얼룩날개모기(남서 제도의 작은빨간집모기나 홋카이도 이남 각지의 큰검정얼룩날개모기)가 여전히 서식하고 있다.

2019년 4월 24일 중앙일보는 한국의 말라리아 환자가 2015년에 628명까지 증가했다가 2017년에 436명으로 감소했고, 2018년에는 501명으로 다시 증가했다는 기사를 게재했다. 이 기사는 한국이 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 말라리아 발생률 1위이며, 한국의 토착형 말라리아는 모두 삼일열 말라리아이고, 환자의 89%는 휴전선 경계 지역에서 발생하며, 모기가 활발하게 활동하는 5~10월에 집중적으로 발생한다고 보도했다. 또한, 한국 전쟁 휴전 후 비무장 지대가 된 38선을 따라 형성된 자연 환경에서 얼룩날개모기의 아종이 발생하고 있는 것으로 보인다고 언급했다.

참조

[1]

웹사이트

Nail Mosquito

https://www.fws.gov/[...]

United States Fish and Wildlife Service

2023-12-16

[2]

논문

Anopheles (Nyssorhynchus) dominicanus sp. n. (Diptera: Culicidae) from Dominican Amber

2000-11-01

[3]

논문

Diversification of the Genus Anopheles and a Neotropical Clade from the Late Cretaceous

2015-08-05

[4]

논문

Complete mtDNA genomes of ''Anopheles darlingi'' and an approach to anopheline divergence time

2010

[5]

논문

The salivary gland transcriptome of the neotropical malaria vector ''Anopheles darlingi'' reveals accelerated evolution of genes relevant to hematophagy

[6]

논문

Highly evolvable malaria vectors: The genomes of 16 Anopheles mosquitoes

2015-01-02

[7]

서적

Systematische Beschreibung der bekannten Europäischen zweiflügeligen Insekten

https://www.biodiver[...]

Friedrich Wilhelm Forstmann

1818

[8]

서적

Oxford Dictionary of English

https://books.google[...]

Oxford University Press

2010-08-19

[9]

서적

A Monograph of the Culicidae, or Mosquitoes

https://archive.org/[...]

British Museum (Natural History)

1901

[10]

논문

Molecular Systematics of Anopheles: From Subgenera to Subpopulations

[11]

논문

Evolution and Systematics of ''Anopheles'':Insights from a Molecular Phylogeny of Australasian Mosquitoes

[12]

논문

Illustrated keys to the mosquitoes of Thailand. IV. Anopheles

[13]

논문

Genetic diversity and molecular identification of mosquito species in the Anopheles maculatus group using the ITS2 region of rDNA

[14]

논문

Morphological assessment and molecular phylogenetics of the Funestus and Minimus groups of Anopheles (Cellia)

[15]

논문

The phylogeny of Anophelinae revisited: inferences about the origin and classification of ''Anopheles'' (Diptera: Culicidae)

https://nhm.openrepo[...]

2016-01

[16]

웹사이트

Anopheles Mosquitoes

https://www.cdc.gov/[...]

Centers for Disease Control and Prevention

2015-10-21

[17]

논문

Malaria Infected Mosquitoes Express Enhanced Attraction to Human Odor

2013-05-15

[18]

논문

Toxic Effect of Blood Feeding in Male Mosquitoes

2016-01-26

[19]

논문

Poverty, Distress, and Disease: Labour and the Construction of the Rideau Canal, 1826–32

[20]

웹사이트

CDC - Malaria - About Malaria - Where Malaria occurs

https://www.cdc.gov/[...]

2022-12-20

[21]

웹사이트

Anopheles Mosquitoes

https://globalvector[...]

2023-12-15

[22]

논문

Dried out but alive: how mosquitoes survive 8 months

2023

[23]

논문

Detection of Exotic Mosquito Species (Diptera: Culicidae) at International Airports in Europe

2020-05-15

[24]

논문

Ecology and epizootology of microsporidia in malarial mosquitoes (Diptera: Culicidae) from the south of western Siberia

[25]

논문

Phylogeny of ''Amblyospora'' (Microsporida: Amblyosporidae) and related genera based on small subunit ribosomal DNA data: a possible example of host parasite cospeciation

http://www.ct.gov/ca[...]

[26]

웹사이트

Mosquito Parasite Fights Infectious Disease

http://news.discover[...]

2009-10-01

[27]

논문

Use of ''Anopheles''-specific prey-capture behavior by the small juveniles of ''Evarcha culicivora'', a mosquito-eating jumping spider

https://doi.org/10.1[...]

2005

[28]

문서

Mosquito-terminator spiders and the meaning of predatory specialization.

2015

[29]

논문

A Predator from East Africa that Chooses Malaria Vectors as Preferred Prey

2006

[30]

서적

Mosquitoes of North America (North of Mexico)

University of California Press

1955

[31]

논문

Ecology of a Semi-Isolated Population of Adult Anopheles Freeborni: Abundance, Trophic Status, Parity, Survivorship, Gonotrophic Cycle Length, and Host Selection

1989-08-01

[32]

논문

Survival and infection probabilities of anthropophagic anophelines from an area of high prevalence of Plasmodium falciparum in humans

http://doc.rero.ch/r[...]

1997

[33]

논문

Dynamic gut microbiome across life history of the malaria mosquito Anopheles gambiae in Kenya

[34]

웹사이트

Malaria Control: Achievements, Problems, & Strategies

https://iris.who.int[...]

World Health Organization

2024-01-23

[35]

웹사이트

Biology: Anopheles Mosquitoes (tab 5)

https://www.cdc.gov/[...]

Centers for Disease Control and Prevention

2023-12-16

[36]

논문

A CRISPR-Cas9 gene drive system targeting female reproduction in the malaria mosquito vector Anopheles gambiae

2016-01

[37]

논문

A CRISPR–Cas9 gene drive targeting doublesex causes complete population suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes

2018-11

[38]

논문

CRISPR/Cas9 in insects: Applications, best practices and biosafety concerns

https://biblio.ugent[...]

2017-04

[39]

논문

CRISPR/Cas9 -mediated gene knockout of Anopheles gambiae FREP1 suppresses malaria parasite infection

2018-03-08

[40]

뉴스

GM fungus rapidly kills 99% of malaria mosquitoes, study suggests

https://www.bbc.com/[...]

2019-12-31

[41]

웹사이트

ナチス、マラリア蚊の兵器使用を計画?

https://natgeo.nikke[...]

[42]

웹사이트

Anopheles

http://dictionary.re[...]

[43]

간행물

The salivary gland transcriptome of the neotropical malaria vector Anopheles darlingi reveals accelerated evolution of genes relevant to hematophagy

2009

[44]

웹사이트

デング熱媒介蚊 ヒトスジシマカ

https://www.niid.go.[...]

厚生労働省

2019-12-21

[45]

논문

生物コーナー 蚊の脳(卵巣成熟)ホルモン

1979

[46]

논문

北海道の蚊に關する1947年度の知見

1948

[47]

웹사이트

CDC内のハマダラカのページ

http://www.cdc.gov/M[...]

[48]

논문

病原体を運ぶ蚊の免疫システム

2012

[49]

논문

Hemolytic C-type lectin CEL-III from sea cucumber expressed in transgenic mosquitoes impairs malaria parasite development

http://www.plospatho[...]

[50]

간행물

Survival And Infection Probabilities of Anthropophagic Anophelines From An Area of High Prevalence of Plasmodium falciparum in Humans

1997

[51]

웹인용

Family Culicidae Meigen, 1818

http://mosquito-taxo[...]

2008-11-02

[52]

문서

국립생물자원관 한반도의 생물다양성

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com