유럽 신분제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

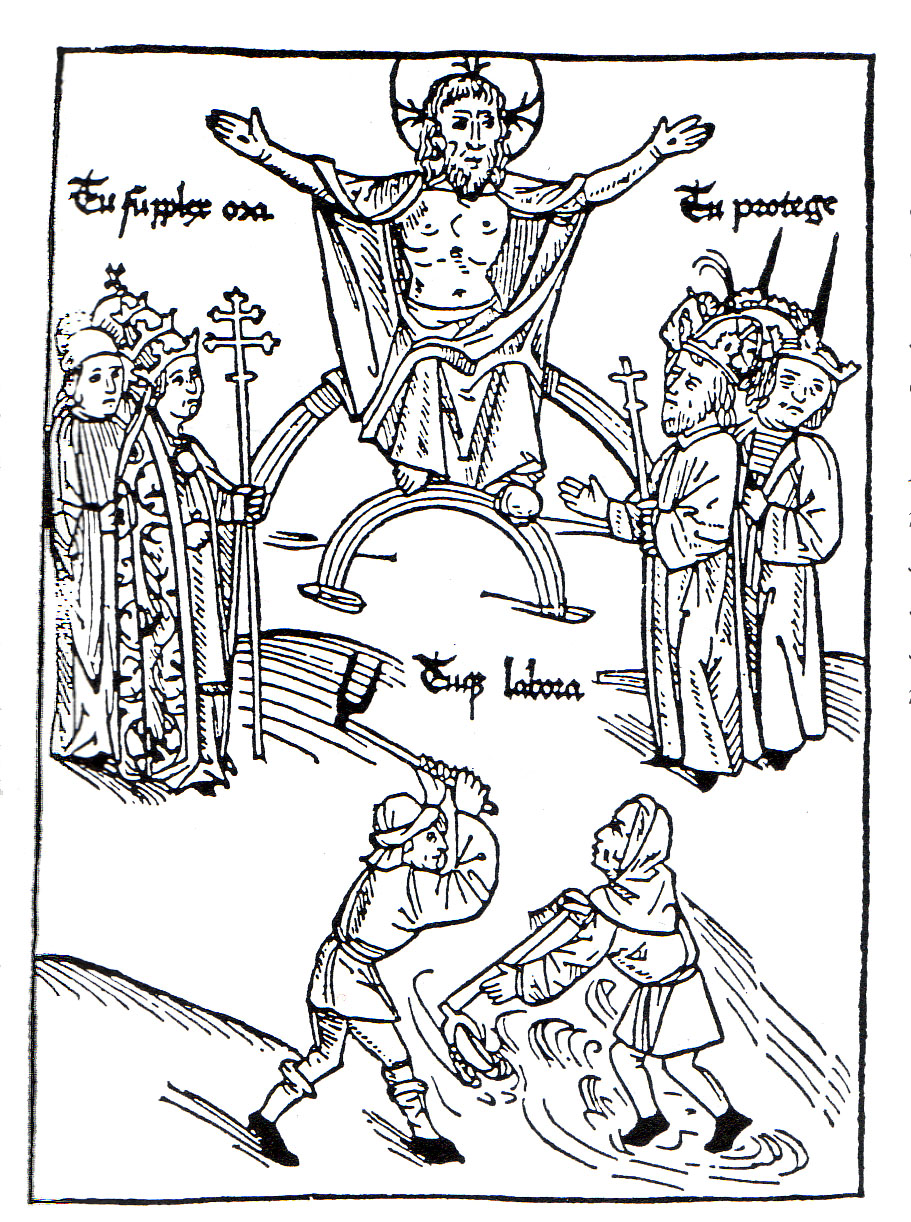

유럽 신분제는 서로마 제국 멸망 이후 유럽에서 나타난 사회 계층 구분 체계로, 세속 권력과 종교 권력의 상호 작용 속에서 발전했다. 11세기와 12세기 사상가들은 사회를 기도하는 자(성직자), 싸우는 자(귀족), 일하는 자(평민)의 세 신분으로 구분했으며, 이는 봉건제 국가의 신분제 의회(등족 의회)로 이어졌다. 프랑스, 영국, 독일 등 각국에서 신분제는 각기 다른 형태로 나타났으며, 1789년 프랑스 혁명 등을 거치며 쇠퇴했지만, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 영역에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유럽 신분제 - 성직자

성직자는 종교 의식을 집행하고 가르침을 전달하는 사람으로, 각 종교마다 명칭, 역할, 자격 요건이 다르며, 역사적으로 종교적·정치적 권위를 가지기도 했으나 현대에는 건강 문제 등이 사회적 이슈가 되기도 한다. - 유럽 신분제 - 농민

농민은 농업에 종사하는 사람을 의미하며, 시대와 지역에 따라 다양한 사회적 지위와 경제적 조건을 가졌고, 토지 소유 여부, 사회경제적 지위, 정치적 참여 등 다양한 측면에서 연구되고 있다. - 신분 제도 - 노예제

노예제는 한 사람이 타인에게 소유되어 재산처럼 취급받으며 의지에 반해 노동을 강요당하고 보수 없이 사회적 이동이 제한되는 제도로, 고대부터 널리 존재했으나 18세기 이후 폐지 운동으로 대부분 국가에서 금지되었지만 현대에도 다양한 형태로 남아있다. - 신분 제도 - 귀족정

귀족정은 '최고의 사람들에 의한 통치'를 의미하며, 고대 그리스 폴리스에서 소수 특권 계급이 정치를 지배하는 체제였으나, 현대에는 과두정이나 금권 정치와 유사하게 세습적 특권 계층의 지배를 의미하며, 역사적 영향력 감소 후 한국에서는 부정적 인식과 사회적 불평등 문제와 연관되어 비판적으로 인식된다. - 프랑스 혁명 - 공화력 3년 헌법

공화력 3년 헌법은 프랑스 혁명기에 제정되어 총재정부의 구성과 운영을 규정하고 양원제 입법부와 집단 행정부를 구성했으나, 제한 선거 도입과 총재 정부의 문제로 나폴레옹 쿠데타로 폐지되었다. - 프랑스 혁명 - 공화력 8년 헌법

공화력 8년 헌법은 나폴레옹의 쿠데타 후 프랑스에 수립된 헌법으로, 나폴레옹을 제1통령으로 하는 통령정부를 통해 행정 권력을 집중시키고, 권한이 축소된 삼원제 입법부와 간접 선거 방식, 그리고 행정부 지원을 위한 국무원 신설을 특징으로 한다.

| 유럽 신분제 | |

|---|---|

| 개념 | |

| 정의 | 중세 유럽의 사회 계층 구조 |

| 구성 | 성직자 (Oratores) 귀족 (Bellatores) 평민 (Laboratores) |

| 사회적 기능 | 각 계층은 사회적 역할과 책임을 분담함 |

| 프랑스어 표현 | A faut espérer q[u]'eu jeu là finira b[i]entôt (이 게임이 곧 끝나기를 희망해야 한다) |

| 역사적 맥락 | |

| 앙시앵 레짐 | 프랑스 혁명 이전의 사회 체제 |

| 세금 | 세 계층 간의 세금 부담 불균형이 혁명의 원인이 됨 |

| 현대적 의미 | |

| 언론 | 제4계급 (Fourth Estate)으로서 정부 견제 역할을 수행 |

2. 신분제의 개념과 기원

서로마 제국 멸망 이후, 유럽에는 여러 왕국이 생겨나 세속적인 삶에 영향을 미쳤다. 가톨릭 교회와 교황청의 영향력도 커져 사람들의 윤리적, 종교적 삶에 영향을 미쳤다. 세속 권력과 종교 권력은 상호 의존하며 지도와 보호를 주고받았지만, 왕국의 힘이 커지면서 종교적 이상주의와는 멀어졌다.[6]

새로운 영주들은 스스로를 전사로 여겼으나, 새로운 전쟁 기술은 많은 비용이 들었고, 싸우는 사람들은 상당한 물질적 자원과 훈련할 여가가 필요했다. 인구 증가, 농업 생산량 증가, 기술 혁신, 도시 중심지 발전 등의 경제적, 정치적 변화가 일어났다.[6] 개혁 및 쇄신 운동은 성직자와 평신도의 지위와 권력 차이를 명확히 하려 했고, 교회도 이를 인정했다. 프랑스 중세주의 학자 조르주 뒤비에 따르면, 1023~1025년 사이에 유럽 사회를 세 개의 신분으로 나누는 것을 정당화한 최초의 이론가는 캄브레 로마 가톨릭 대교구의 제라르 드 플로렌스였다.[6]

서임권 투쟁 결과, 신성 로마 황제의 종교적 성격이 약화되었고, 다른 통치자들에 대한 명목적인 우위를 유지했다. 서임권 투쟁과 개혁 운동은 모든 세속적 권위를 정당화했다.[7] 11세기와 12세기에 사상가들은 인간 사회가 기도하는 자, 싸우는 자, 일하는 자의 세 계급으로 구성되어 있다고 주장했다. 성직자 계급은 1200년까지 확립되어 종교 개혁 이전까지 유지되었다. 왕들은 정치적으로 강력하고 야심 찬 싸우는 자 계급이 자신의 권위에 저항하지 않도록 주의했다. 일하는 자 계급은 농민, 장인, 상인, 금융업자 등으로 빠르게 분화되어 유럽 경제를 이끌었다.[8]

12세기까지 대부분의 유럽 정치 사상가들은 군주제가 이상적인 통치 형태라는 데 동의했다. 이는 군주제가 신이 우주를 위해 설정한 모델을 모방했기 때문이며, 유대교, 기독교 성경, 후기 로마 제국, 로마를 계승한 민족의 정부 형태이기도 했다.[7] 봉건제 국가는 신분제 질서가 발전하여 신분제 의회(등족 의회)가 형성되었다. 이는 귀족에 의한 왕권 제한 형식을 취했지만, 왕권을 중심으로 한 왕국 단위 공동체 창설에 기여하여 보편적인 세계(중세 기독교의 교황권을 기반으로 한 국가) 해체로 이어졌다. 이러한 신분제 기반 의회주의 국가는 '''등족 국가'''라 불리며, 유럽 중세 후기의 특징적인 국가 양식이다. 등족 국가는 브리튼 섬에서 폴란드까지, 십자군 국가도 비슷한 형태를 취했지만, 지역에 따라 내용은 달랐다.

2. 1. 신분제의 개념

2. 2. 신분제의 기원

서로마 제국 멸망 이후 유럽에서는 여러 왕국이 생겨나 세속적인 삶에 영향을 미쳤고, 가톨릭 교회와 교황청의 영향력이 커지면서 사람들의 윤리적, 종교적 삶에 영향을 미쳤다.[6] 세속 권력과 종교 권력은 상호 의존하며 성장했지만, 왕국의 힘이 커지면서 교회와 갈등을 빚기도 했다.새로운 영주들은 스스로를 전사로 여겼으나, 새로운 전투 방식은 더 많은 자원과 훈련 시간을 요구했다. 이 시기에는 농촌의 경제적, 정치적 변화가 일어나 인구가 증가하고 농업 생산량이 늘었으며, 기술 혁신과 도시 중심지 발전이 이루어졌다.[6] 성직자와 평신도의 지위와 권력 차이를 명확히 하려는 개혁 및 쇄신 운동은 교회에 의해 인정받았다.[6]

프랑스 중세주의 학자 조르주 뒤비에 따르면, 1023~1025년 사이에 캄브레 로마 가톨릭 대교구의 제라르 드 플로렌스가 유럽 사회를 세 개의 신분으로 나누는 것을 정당화한 최초의 이론가였다.[6]

서임권 투쟁 결과, 신성 로마 황제의 종교적 성격이 약화되었고, 다른 통치자들에 대한 명목상의 우위만 유지하게 되었다.[7] 서임권 투쟁과 개혁 운동은 세속적 권위를 정당화하는 근거가 되었다.[7]

11세기와 12세기 사상가들은 인간 사회가 기도하는 자, 싸우는 자, 일하는 자의 세 계급으로 구성되었다고 주장했다. 성직자 계급은 1200년까지 확립되어 종교 개혁 이전까지 유지되었다. 싸우는 자는 정치적으로 강력하고 야심 찬 계급이었기에, 왕들은 이들이 자신의 권위에 저항하지 않도록 주의를 기울였다. 일하는 자는 농민, 장인, 상인, 금융업자 등으로 다양하게 분화되어 유럽 경제 발전을 이끌었다.[8]

12세기까지 대부분의 유럽 정치 사상가들은 군주제가 이상적인 통치 형태라는 데 동의했는데, 이는 군주제가 신이 우주를 위해 설정한 모델을 모방했기 때문이다. 또한 유대교, 기독교 성경, 후기 로마 제국, 그리고 로마를 계승한 민족들의 정부 형태이기도 했다.[7]

3. 각 신분의 구성과 특징

3. 1. 제1신분: 성직자

제1신분은 성직자 전체로 구성되며, 전통적으로 고위 성직자와 하위 성직자로 나뉜다.[9] 고위 성직자는 대체로 귀족 출신이었으며, 루이 16세 시대에는 모든 프랑스 주교가 귀족이었다.[9] 이는 18세기 이전에는 존재하지 않던 상황이었다.[9]하위 성직자는 본당 성직자, 수사(monks), 수녀(nuns)로 나뉘며, 제1신분의 약 90%를 구성했다. 1789년 당시 하위 성직자는 약 13만 명 가량이었으며, 이는 전체 인구의 0.5%에 해당했다.

3. 2. 제2신분: 귀족

귀족은 전투에 참여하고, 영지를 다스리며, 평민을 보호하는 역할을 담당했다. 이들은 싸우는 자들로 여겨졌으며, 사회 지배층으로서 특권을 누렸다. 귀족은 출생에 따라 세습되는 지위였으며, 영토와 농민에 대한 지배권을 가지고 있었다. 또한, 귀족은 면세 특권과 같은 다양한 경제적, 정치적 특권을 누렸다.제2신분은 전통적으로 왕실과 시정을 하는 주요 계층인 문관 귀족(nobility of the robe)과 무관 귀족(nobility of the sword)으로 나뉘었다.

특히, 프랑스 혁명 이전 구체제(앙시앙 레짐) 하에서 프랑스 귀족(제2신분)은 부역, 소금세, 인두세 등 대부분의 세금을 면제받았다. 이러한 과세 면제는 프랑스 귀족들이 개혁에 소극적으로 만든 요인이기도 하다.

3. 3. 제3신분: 평민

제3신분은 성직자와 귀족을 제외한 모든 이들로 구성되었으며, 도시와 농촌의 두 그룹으로 나뉜다. 이들은 프랑스 인구의 98% 이상을 차지했다.[10] 도시에는 부르주아지를 포함 임금 노동자가 포함되었다. 농촌에는 자유 농민 (자신의 토지를 소유)과 농노 (영주의 토지에서 일하는 농민)가 포함되었다.프랑스 혁명 이전 앙시앵 레짐 하에서, 제3신분은 부르주아지와 같은 중산층 계층을 포함했다. 이들은 다른 신분에 비해 불균형적으로 높은 세금을 강요당했다.[10] 자유 농민은 과도한 세금에 불만을 품고 더 많은 권리를 원했으며, 제1신분과 제2신분은 제3신분의 노동에 의존했기 때문에 제3신분의 열등한 지위는 더욱 두드러졌다.

프랑스 혁명이 시작될 때 제3신분에는 약 2,700만 명의 paysans프랑스어이 있었다고 추정된다.

그들은 육체 노동과 식량 부족으로 힘든 삶을 살았다.[11] 대부분의 사람들은 이 신분에서 태어나 평생 동안 이 신분에 머물렀다. 귀속 신분의 사람들이 다른 신분에 속하게 되는 경우는 극히 드물었으며, 전투에서 뛰어난 용맹을 보이거나 종교 생활에 들어가는 경우가 해당되었다.[12] 소수의 평민들은 제2신분과 결혼하기도 했지만, 드문 경우였다.[12]

4. 신분제와 사회 변화

요한 호이징가는 "중세 정치 사변은 사회 구조가 뚜렷한 계급에 기초한다는 생각으로 골수에 스며들었다"고 관찰했다.[5] 거의 동의어인 '신분'과 '계급'이라는 용어는 클래스에만 국한되지 않는 광범위한 사회적 현실을 지정했으며, 호이징가는 모든 사회적 기능, 모든 직업, 모든 식별 가능한 그룹에 적용되는 결론을 내렸다.

왕국의 신분들이 있지만, 직업, 결혼 생활, 순결 상태, 죄의 상태도 있었다. 궁정에는 '몸과 입의 네 가지 신분'이 있었고, 교회에는 사제 계급과 수도사 계급이 있었으며, 기사도의 다양한 계급이 있었다.[5]

사회의 이러한 정적인 관점은 상속된 지위에 기초했다. 평민은 보편적으로 최하위 계급으로 간주되었다. 그러나 상위 신분이 평민의 생산에 의존해야 하므로, 평민을 왕국의 도시와 마을의 부르주아지와 왕국 주변의 토지와 마을의 농민 및 농노로 나누는 경우가 많았다. 한 개인의 신분과 그 안에서의 지위는 일반적으로 아버지와 그의 직업으로부터 상속되었으며, 카스트 제도 내의 카스트와 유사했다.

입법부 또는 군주에 대한 자문 기구는 전통적으로 이러한 신분에 따라 그룹화되었으며, 군주는 세 신분 위에 있었다. 왕국의 신분 회의는 초기 입법 및 사법 의회가 되었다. 군주들은 종종 신분으로부터 충성 서약을 요구하여 권력을 정당화하려고 했다. 오늘날 대부분의 국가에서 신분은 모든 법적 특권을 잃었으며 주로 역사적 관심사로 남아 있다.

이러한 아이디어를 다룬 가장 초기의 정치 팸플릿 중 하나는 "제3신분이란 무엇인가?"(Qu'est-ce que le tiers-état?프랑스어)라고 불렸다. 이 책은 프랑스 혁명이 시작되기 직전인 1789년 1월에 엠마뉘엘 조제프 시에예스에 의해 쓰여졌다.

봉건제 국가는 특히 영국과 독일에서 전형적으로 신분제 질서가 발전하여 신분제 의회(등족 의회)가 형성되었다. 이것은 귀족에 의한 왕권의 제한이라는 형식을 취했지만, 동시에 왕권을 중심으로 한 왕국 단위의 공동체를 창설하는 데에도 기여하여 보편적인 세계(중세 기독교의 교황권을 기반으로 한 국가)의 해체로 이어졌다. 이러한 신분제에 기반한 의회주의를 취하는 국가를 '''등족 국가'''라고 하며, 유럽 중세 후기의 특징적인 국가 양식으로 여겨진다.

등족 국가는 서쪽으로는 브리튼 섬에서 동쪽으로는 폴란드까지, 더 나아가 성지에 세워진 십자군 국가도 비슷한 형태를 취했지만, 그 내용은 지역에 따라 상당히 달랐다.

중세 시대에는 다른 사회 계층으로의 진입은 흔치 않고 어려웠으며, 실제로 일어나는 경우에도 한 개인의 일생보다는 여러 세대에 걸쳐 가족의 지위가 점진적으로 상승하는 형태를 띠는 것이 일반적이었다. 평민이 한 평생 동안 상당한 발전을 이룰 수 있는 한 분야는 교회였다. 중세 교회는 사회 이동성이 어느 정도 수준(일반적으로 평민의 경우 총대리 또는 수도원장/수녀원장)까지 가장 쉽게 달성될 수 있는 기관이었다. 일반적으로, 귀족만이 가장 높은 교회 직위(주교, 대주교, 종교 단체장 등)에 임명되었지만, 낮은 계급의 귀족도 가장 높은 교회 직위에 오를 수 있었다. 성직자는 결혼할 수 없었기 때문에, 이러한 이동은 이론적으로 한 세대에 국한되었다. 족벌주의는 이 시대에 흔했다.

4. 1. 사회 이동성

중세 시대에는 다른 사회 계층으로의 진입은 흔치 않고 어려웠으며, 실제로 일어나는 경우에도 한 개인의 일생보다는 여러 세대에 걸쳐 가족의 지위가 점진적으로 상승하는 형태를 띠는 것이 일반적이었다.평민이 한 평생 동안 상당한 발전을 이룰 수 있는 한 분야는 교회였다. 중세 교회는 사회 이동성이 어느 정도 수준(일반적으로 평민의 경우 총대리 또는 수도원장/수녀원장)까지 가장 쉽게 달성될 수 있는 기관이었다. 일반적으로, 귀족만이 가장 높은 교회 직위(주교, 대주교, 종교 단체장 등)에 임명되었지만, 낮은 계급의 귀족도 가장 높은 교회 직위에 오를 수 있었다. 성직자는 결혼할 수 없었기 때문에, 이러한 이동은 이론적으로 한 세대에 국한되었다. 족벌주의는 이 시대에 흔했다.

4. 2. 신분 간 갈등

5. 각국의 신분제

봉건제 국가는 특히 영국과 독일에서 전형적으로 신분제 질서가 발전하여 신분제 의회(등족 의회)가 형성되었다. 이것은 한편으로는 귀족에 의한 왕권의 제한이라는 형식을 취했지만, 동시에 왕권을 중심으로 한 왕국 단위의 공동체를 창설하는 데에도 기여하여 보편적인 세계(중세 기독교의 교황권을 기반으로 한 국가)의 해체로 이어졌다. 이러한 신분제에 기반한 의회주의를 취하는 국가를 '''등족 국가'''라고 하며, 유럽 중세 후기의 특징적인 국가 양식으로 여겨진다.

등족 국가는 서쪽으로는 브리튼 섬에서 동쪽으로는 폴란드, 더 나아가 성지에 세워진 십자군 국가도 비슷한 형태를 취하지만, 그 내용은 지역에 따라 상당히 다르다.

등족 국가는 각 왕국 규모의 정치 사회를 정착시키는 데 기여하여, 중세적 보편 세계에서 절대 왕정으로의 교량 역할을 했다. 이는 교권 측면에서 보면 왕국마다 교회를 분단하려는 움직임으로 위험한 것이었다. 왜냐하면 황제권과의 대립이 동일한 보편성의 토대 위에서 벌어진 것이었기에 교권의 보편성 자체를 의심하는 것은 아니었던 데 반해, 등족 국가는 바로 보편성 그 자체를 문제 삼았기 때문이다. 이러한 대의제 통치 구조는 실로 교회에서 먼저 발전하여, 교황 수위설에 대한 공의회주의 사상이 전개되었다. 그레고리우스 개혁 이후 1123년에 로마에서 공의회가 개최되어, 서유럽에서 대의제 통치가 시작되었다.

1213년에 인노첸시오 3세가 소집한 제4차 라테라노 공의회에는 고위 성직자뿐만 아니라, 제후들의 사절, 이탈리아 제 도시의 사절, 주교좌 교회 및 성당 참사회 교회에서 선출된 대표가 참석했다. 또한 동시기에 도미니코회에서도 대의제적 통치 조직이 발전했으며, 세속 지배에서는 1158년, 바르바롯사가 론칼리아(Roncaglia)에서 소집한 제국 의회를 그 효시로 한다. 티어니는 교회의 제도를 세속 왕권이 모방했다기보다는 시대의 필요성이 가져온 것이라고 하지만, 한편으로는 대의제 통치의 발전에 있어서 교회법학자의 영향이 큰 것을 강조하고 있다[27].

=== 프랑스 ===

프랑스의 신분제는 구체제(앙시앙 레짐) 하에서 세 가지 계층으로 분류되었다. 제1신분은 성직자, 제2신분은 귀족, 제3신분은 평민이었다. 국왕은 신분을 초월한 존재로 간주되었다.

카페 왕조에 의한 왕령 확장이 제후령을 파괴하는 형태로 이루어졌고, 왕국에 대한 국왕의 지배가 더욱 강력했기 때문에, 등족 의회인 삼부회에서는 처음부터 국왕이 주도적인 역할을 담당했으며, 국왕의 정책 도구로 취급되는 측면이 강했다.

13세기 후반 필리프 4세가 즉위하자, 성직자에 대한 과세권을 둘러싸고 교황과 대립했다. 1302년에 필리프 4세는 삼부회를 열어 여러 신분들의 지지를 얻어 교황 보니파시오 8세를 체포하여 분사하게 했다 (아나니 사건). 필리프 4세는 프랑스인인 클레멘스 5세를 옹립하여 교황청을 아비뇽으로 이전시켰다. 이후 70년 동안 교황청은 아비뇽에 머물면서 프랑스 왕권의 영향을 받았다 (아비뇽 유수).

클레멘스 5세 시대에는 템플 기사단이 필리프 4세에 의해 이단으로 고발되었고, 필리프 4세는 재상 기욤 드 노가레에게 명령하여 템플 기사단원을 체포하게 하고, 고문 등으로 자백을 강요하여 이단을 고발했다. 결국 프랑스 왕권에 굴복하여 비엔 공의회에서 템플 기사단의 해산을 선언했다.

백년 전쟁이 시작되자 프랑스는 점차 전쟁으로 피폐해졌고, 상대적으로 교황청은 자립성을 강화했다. 이 시대에 프랑스(갈리아)의 교회가 교권으로부터 독립을 요구하는 갈리카니즘이라는 주장이 나타났다.

신분회(시민의 "계급"과는 혼동하지 말 것)는 1302년 필리프 4세에 의해 처음 소집되었고, 그 후 1614년까지 국왕의 요청에 따라 간헐적으로 열린 일반 시민들의 회의였다. 이후 170년이 넘도록 다시 소집되지 않았다. 1789년 신분회가 열리기 전 프랑스는 감당할 수 없는 공공 부채에 시달리고 있었다. 극심한 인플레이션과 동시적인 식량 부족은 1788-89년 겨울에 대규모 기근을 초래했다.

루이 16세는 경제 문제를 처리하고 커져가는 불만을 잠재우기 위해 신분회를 소집했지만, 의회를 해산하고 스스로 입법권을 행사하려 했다. 그러나 제3신분은 자신들의 대표권을 굽히지 않았다. 결국 하위 성직자(그리고 일부 귀족과 상위 성직자)는 제3신편의 편에 섰고, 국왕은 물러설 수밖에 없었다. 그리하여 1789년 신분회 회의는 혁명의 도화선이 되었다. 6월까지 계속된 교착 상태로 관계가 더욱 악화되자, 신분회는 다른 형태로 재구성되어 처음에는 국민의회(1789년 6월 17일)가 되어 국왕의 관여와는 독립적인 해결책을 모색했다.

=== 영국 ===

영국 의회는 에드워드 3세의 통치 기간인 14세기에 "영적 및 세속 귀족, 그리고 평민"의 전형적인 신분 구성에 따라 형성되었다. 영적 및 세속 귀족이 평민과 분리되어 앉는 전통이 이때 시작되었다.

1999년 귀족원법에도 불구하고, 영국 의회는 여전히 세 개의 신분, 즉 하원의 평민(Commons), 귀족원(House of Lords)의 귀족, 그리고 영적 귀족으로 상원에 앉을 자격이 있는 잉글랜드 교회 주교 형태의 성직자(Clergy)를 인정한다.

=== 독일 ===

신성 로마 제국에는 제국 의회(''Reichstag'')가 있었다. 성직자는 독립적인 제후 주교, 제후 대주교 및 많은 수도원의 제후 아바스가 대표했다. 귀족은 세속적인 제후 선제후, 왕, 공작, 변경 백작, 백작 등으로 구성된 독립적인 귀족 통치자로 구성되었다. 시민은 독립적인 제국 자유 도시의 대표로 구성되었다. 신성 로마 제국 내에서 수세기 동안 독립을 유지해 온 많은 민족은 제국 의회에 대표가 없었으며, 여기에는 제국 기사와 독립적인 마을이 포함되었다. 중앙 집권화 노력에도 불구하고 제국 의회의 권한은 제한적이었다.

귀족이나 성직자의 대규모 영지는 지역 문제에서 막강한 권력을 행사할 수 있는 자체적인 영지를 소유하고 있었다. 통치자와 영지 사이의 권력 투쟁은 영국 및 프랑스 의회의 역사에서 유사한 사건과 비교할 수 있었다.

슈바벤 동맹도 자체적인 일종의 신분을 가지고 있었으며, 이는 제후, 도시, 기사단의 세 단체로 구성된 연방 평의회를 구성했다.

독일에서는 대공위 시대(1250년-1273년)부터 제후들의 자립화가 진행되어 카를 4세(재위: 1355년 - 1378년) 시대에 금인칙서의 제정으로 국왕의 선거제가 확립되었다. 중요한 제국법은 제국 의회에서 결정되는 것이 상례가 되었고, 전형적인 등족 국가를 형성했다.

신성 로마 황제 루트비히 4세 (재위: 1314년 - 1347년)는 이탈리아 정책을 적극적으로 추진하려 하여 황제 대리를 이탈리아에 파견했지만, 이 일로 아비뇽의 교황 요한 22세를 자극했고, 교황은 이탈리아에서의 자신의 권익이 위협받고 있다고 인식했다. 요한 22세는 루트비히 4세가 교황의 국왕, 또는 황제로서의 승인을 받지 않았음에도 불구하고 국왕으로서, 또한 황제로서 행동하고 있다고 비판했다. 요한 22세는 이상의 논법으로 루트비히 4세가 교황에게 복종할 것을 요구했지만, 루트비히 4세가 응하려 하지 않자 그를 파문했다. 이에 대해 루트비히 4세는 선거에 기초한 왕권의 독립성을 호소했다. 그에게 이론적 근거를 제공한 것은 파도바의 마르실리우스로, 『평화의 옹호자』를 저술하여 법의 권위를 인민에게 구하고, 교회의 개입에 대해 정치 사회의 자율성을 주장했다. 교황 수위권에 대해서도 성직자의 평등을 주장하며 이에 도전하는 내용이었다.

루트비히 4세는 1327년에 이탈리아 원정에 출발하여 로마에 입성했고, 1328년에는 로마 시민에 의해 대관식을 거행했다. 카를 대제 이후, 제관은 교황에 의해 대관되는 것으로 생각되었지만, 이 새로운 방식의 대관식은 분명히 동행했던 마르실리우스의 시사에 의한 것이었다. 루트비히 4세는 요한 22세의 폐위를 선언하고, 니콜라우스 5세를 옹립했다. 그러나 니콜라우스 5세는 황제가 이탈리아를 떠나자 1330년에는 요한 22세에게 굴복했다. 그 후에도 루트비히 4세는 오컴의 윌리엄 등 유력한 이론적 신학자를 기용하여 요한 22세와 그 뒤를 이은 베네딕투스 12세, 클레멘스 6세와 긴 논쟁을 벌였지만, 결론이 나지 않았다.

논쟁이 계속되는 한편, 1338년에 제국법 "리케트 유리스"가 결의되어 황제 선거의 근거가 정해졌다. 이것은 황제의 지위와 권력이 신으로부터 유래함을 나타내고, 선거후에 의한 선거에 의해 선출된 자가 즉시 국왕이며 황제임을 정한 것으로, 독일의 국왕위와 신성 로마 황제위에 대한 교황의 개입을 철저히 배제한 것이었다. 루트비히 4세의 사후, 룩셈부르크 가문의 보헤미아 왕 카를이 카를 4세로서 즉위하자, 금인칙서를 제정하여 국왕 선거권을 7명의 선제후로 한정하고, 더욱이 그 선제후의 권리는 각자의 영토에 연결되어 장자 상속에 따르도록 정했다. 이로 인해 독일 국왕은 교황의 승인을 거치지 않고도 황제권의 행사를 할 수 있게 되었고, 황제위가 독일 국왕위와 영구적으로 결합되었지만, 한편 선제후는 영토 내에서의 무제한 재판 고권, 지고권, 관세 징수권, 화폐 주조권 등의 여러 특권을 획득하여 국왕으로부터의 자립성을 강화했다.

=== 러시아 ===

말기 러시아 제국에서 신분은 ''소슬로비예''라고 불렸다. 4개의 주요 신분은 귀족(''드보롄스트보''), 성직자, 농촌 거주자, 도시 거주자이며, 더 자세한 계층 구분이 있었다. 신분 구분은 전통적, 직업적, 공식적인 성격을 혼합했다. 예를 들어 국가 두마 투표는 신분별로 진행되었으며, 러시아 제국 인구 조사는 개인의 보고된 신분을 기록했다.

=== 카탈루냐와 포르투갈 ===

토마스 비슨(Thomas Bisson) 미국 역사학자에 따르면 카탈루냐 의회(Catalan Parliament)는 1283년 처음 카탈루냐 코르테스(Corts Catalanes)로 설립되었으며, 여러 역사학자들은 중세 의회의 모델로 여겨왔다.[25] 14세기 동안 카탈루냐의 일반 법원이 잉글랜드나 프랑스의 의회보다 더 명확한 조직을 갖추고 더 정기적으로 열렸다는 기록이 있다.[25] 카탈루냐 코르테스의 구성원은 봉건 귀족의 대표인 "군사 신분", 종교 계층의 대표인 "교회 신분", 왕실 특권 하의 자유 시의 대표인 "왕실 신분"의 삼부로 조직되었다. 의회는 스페인 왕위 계승 전쟁 이후 카탈루냐 공국의 나머지 기관들과 함께 1716년에 폐지되었다.

중세 포르투갈 왕국에서 '''"코르테스"'''는 귀족, 성직자, 부르주아 등 왕국의 신분 대표자들의 회의였다.[23] 포르투갈 국왕이 원하는 장소에서 원할 때 소집하고 해산했다.[23] 세 신분을 모두 소집하는 코르테스는 때때로 '''"코르테스-제라이스"'''(일반 코트)로 구분되었으며, 이는 하나 또는 두 개의 신분만을 소집하여 그들에게만 관련된 특정 사안에 대해 협상하는 소규모 회의와 대조된다.[24]

5. 1. 프랑스

프랑스의 신분제는 구체제(앙시앙 레짐) 하에서 세 가지 계층으로 분류되었다. 제1신분은 성직자, 제2신분은 귀족, 제3신분은 평민이었다. 국왕은 신분을 초월한 존재로 간주되었다.카페 왕조에 의한 왕령 확장이 제후령을 파괴하는 형태로 이루어졌고, 왕국에 대한 국왕의 지배가 더욱 강력했기 때문에, 등족 의회인 삼부회에서는 처음부터 국왕이 주도적인 역할을 담당했으며, 국왕의 정책 도구로 취급되는 측면이 강했다.

13세기 후반 필리프 4세가 즉위하자, 성직자에 대한 과세권을 둘러싸고 교황과 대립했다. 1302년에 필리프 4세는 삼부회를 열어 여러 신분들의 지지를 얻어 교황 보니파시오 8세를 체포하여 분사하게 했다 (아나니 사건). 필리프 4세는 프랑스인인 클레멘스 5세를 옹립하여 교황청을 아비뇽으로 이전시켰다. 이후 70년 동안 교황청은 아비뇽에 머물면서 프랑스 왕권의 영향을 받았다 (아비뇽 유수).

클레멘스 5세 시대에는 템플 기사단이 필리프 4세에 의해 이단으로 고발되었고, 필리프 4세는 재상 기욤 드 노가레에게 명령하여 템플 기사단원을 체포하게 하고, 고문 등으로 자백을 강요하여 이단을 고발했다. 결국 프랑스 왕권에 굴복하여 비엔 공의회에서 템플 기사단의 해산을 선언했다.

백년 전쟁이 시작되자 프랑스는 점차 전쟁으로 피폐해졌고, 상대적으로 교황청은 자립성을 강화했다. 이 시대에 프랑스(갈리아)의 교회가 교권으로부터 독립을 요구하는 갈리카니즘이라는 주장이 나타났다.

신분회(시민의 "계급"과는 혼동하지 말 것)는 1302년 필리프 4세에 의해 처음 소집되었고, 그 후 1614년까지 국왕의 요청에 따라 간헐적으로 열린 일반 시민들의 회의였다. 이후 170년이 넘도록 다시 소집되지 않았다. 1789년 신분회가 열리기 전 프랑스는 감당할 수 없는 공공 부채에 시달리고 있었다. 극심한 인플레이션과 동시적인 식량 부족은 1788-89년 겨울에 대규모 기근을 초래했다.

루이 16세는 경제 문제를 처리하고 커져가는 불만을 잠재우기 위해 신분회를 소집했지만, 의회를 해산하고 스스로 입법권을 행사하려 했다. 그러나 제3신분은 자신들의 대표권을 굽히지 않았다. 결국 하위 성직자(그리고 일부 귀족과 상위 성직자)는 제3신편의 편에 섰고, 국왕은 물러설 수밖에 없었다. 그리하여 1789년 신분회 회의는 혁명의 도화선이 되었다. 6월까지 계속된 교착 상태로 관계가 더욱 악화되자, 신분회는 다른 형태로 재구성되어 처음에는 국민의회(1789년 6월 17일)가 되어 국왕의 관여와는 독립적인 해결책을 모색했다.

5. 2. 영국

영국 의회는 에드워드 3세의 통치 기간인 14세기에 "영적 및 세속 귀족, 그리고 평민"의 전형적인 신분 구성에 따라 형성되었다. 영적 및 세속 귀족이 평민과 분리되어 앉는 전통이 이때 시작되었다.1999년 귀족원법에도 불구하고, 영국 의회는 여전히 세 개의 신분, 즉 하원의 평민(Commons), 귀족원(House of Lords)의 귀족, 그리고 영적 귀족으로 상원에 앉을 자격이 있는 잉글랜드 교회 주교 형태의 성직자(Clergy)를 인정한다.

5. 3. 독일

신성 로마 제국에는 제국 의회(''Reichstag'')가 있었다. 성직자는 독립적인 제후 주교, 제후 대주교 및 많은 수도원의 제후 아바스가 대표했다. 귀족은 세속적인 제후 선제후, 왕, 공작, 변경 백작, 백작 등으로 구성된 독립적인 귀족 통치자로 구성되었다. 시민은 독립적인 제국 자유 도시의 대표로 구성되었다. 신성 로마 제국 내에서 수세기 동안 독립을 유지해 온 많은 민족은 제국 의회에 대표가 없었으며, 여기에는 제국 기사와 독립적인 마을이 포함되었다. 중앙 집권화 노력에도 불구하고 제국 의회의 권한은 제한적이었다.귀족이나 성직자의 대규모 영지는 지역 문제에서 막강한 권력을 행사할 수 있는 자체적인 영지를 소유하고 있었다. 통치자와 영지 사이의 권력 투쟁은 영국 및 프랑스 의회의 역사에서 유사한 사건과 비교할 수 있었다.

슈바벤 동맹도 자체적인 일종의 신분을 가지고 있었으며, 이는 제후, 도시, 기사단의 세 단체로 구성된 연방 평의회를 구성했다.

독일에서는 대공위 시대(1250년-1273년)부터 제후들의 자립화가 진행되어 카를 4세(재위: 1355년 - 1378년) 시대에 금인칙서의 제정으로 국왕의 선거제가 확립되었다. 중요한 제국법은 제국 의회에서 결정되는 것이 상례가 되었고, 전형적인 등족 국가를 형성했다.

신성 로마 황제 루트비히 4세 (재위: 1314년 - 1347년)는 이탈리아 정책을 적극적으로 추진하려 하여 황제 대리를 이탈리아에 파견했지만, 이 일로 아비뇽의 교황 요한 22세를 자극했고, 교황은 이탈리아에서의 자신의 권익이 위협받고 있다고 인식했다. 요한 22세는 루트비히 4세가 교황의 국왕, 또는 황제로서의 승인을 받지 않았음에도 불구하고 국왕으로서, 또한 황제로서 행동하고 있다고 비판했다. 요한 22세는 이상의 논법으로 루트비히 4세가 교황에게 복종할 것을 요구했지만, 루트비히 4세가 응하려 하지 않자 그를 파문했다. 이에 대해 루트비히 4세는 선거에 기초한 왕권의 독립성을 호소했다. 그에게 이론적 근거를 제공한 것은 파도바의 마르실리우스로, 『평화의 옹호자』를 저술하여 법의 권위를 인민에게 구하고, 교회의 개입에 대해 정치 사회의 자율성을 주장했다. 교황 수위권에 대해서도 성직자의 평등을 주장하며 이에 도전하는 내용이었다.

루트비히 4세는 1327년에 이탈리아 원정에 출발하여 로마에 입성했고, 1328년에는 로마 시민에 의해 대관식을 거행했다. 카를 대제 이후, 제관은 교황에 의해 대관되는 것으로 생각되었지만, 이 새로운 방식의 대관식은 분명히 동행했던 마르실리우스의 시사에 의한 것이었다. 루트비히 4세는 요한 22세의 폐위를 선언하고, 니콜라우스 5세를 옹립했다. 그러나 니콜라우스 5세는 황제가 이탈리아를 떠나자 1330년에는 요한 22세에게 굴복했다. 그 후에도 루트비히 4세는 오컴의 윌리엄 등 유력한 이론적 신학자를 기용하여 요한 22세와 그 뒤를 이은 베네딕투스 12세, 클레멘스 6세와 긴 논쟁을 벌였지만, 결론이 나지 않았다.

논쟁이 계속되는 한편, 1338년에 제국법 "리케트 유리스"가 결의되어 황제 선거의 근거가 정해졌다. 이것은 황제의 지위와 권력이 신으로부터 유래함을 나타내고, 선거후에 의한 선거에 의해 선출된 자가 즉시 국왕이며 황제임을 정한 것으로, 독일의 국왕위와 신성 로마 황제위에 대한 교황의 개입을 철저히 배제한 것이었다. 루트비히 4세의 사후, 룩셈부르크 가문의 보헤미아 왕 카를이 카를 4세로서 즉위하자, 금인칙서를 제정하여 국왕 선거권을 7명의 선제후로 한정하고, 더욱이 그 선제후의 권리는 각자의 영토에 연결되어 장자 상속에 따르도록 정했다. 이로 인해 독일 국왕은 교황의 승인을 거치지 않고도 황제권의 행사를 할 수 있게 되었고, 황제위가 독일 국왕위와 영구적으로 결합되었지만, 한편 선제후는 영토 내에서의 무제한 재판 고권, 지고권, 관세 징수권, 화폐 주조권 등의 여러 특권을 획득하여 국왕으로부터의 자립성을 강화했다.

5. 4. 러시아

말기 러시아 제국에서 신분은 ''소슬로비예''라고 불렸다. 4개의 주요 신분은 귀족(''드보롄스트보''), 성직자, 농촌 거주자, 도시 거주자이며, 더 자세한 계층 구분이 있었다. 신분 구분은 전통적, 직업적, 공식적인 성격을 혼합했다. 예를 들어 국가 두마 투표는 신분별로 진행되었으며, 러시아 제국 인구 조사는 개인의 보고된 신분을 기록했다.5. 5. 카탈루냐와 포르투갈

토마스 비슨(Thomas Bisson) 미국 역사학자에 따르면 카탈루냐 의회(Catalan Parliament)는 1283년 처음 카탈루냐 코르테스(Corts Catalanes)로 설립되었으며, 여러 역사학자들은 중세 의회의 모델로 여겨왔다.[25] 14세기 동안 카탈루냐의 일반 법원이 잉글랜드나 프랑스의 의회보다 더 명확한 조직을 갖추고 더 정기적으로 열렸다는 기록이 있다.[25] 카탈루냐 코르테스의 구성원은 봉건 귀족의 대표인 "군사 신분", 종교 계층의 대표인 "교회 신분", 왕실 특권 하의 자유 시의 대표인 "왕실 신분"의 삼부로 조직되었다. 의회는 스페인 왕위 계승 전쟁 이후 카탈루냐 공국의 나머지 기관들과 함께 1716년에 폐지되었다.중세 포르투갈 왕국에서 '''"코르테스"'''는 귀족, 성직자, 부르주아 등 왕국의 신분 대표자들의 회의였다.[23] 포르투갈 국왕이 원하는 장소에서 원할 때 소집하고 해산했다.[23] 세 신분을 모두 소집하는 코르테스는 때때로 '''"코르테스-제라이스"'''(일반 코트)로 구분되었으며, 이는 하나 또는 두 개의 신분만을 소집하여 그들에게만 관련된 특정 사안에 대해 협상하는 소규모 회의와 대조된다.[24]

6. 신분제의 쇠퇴와 영향

신분제는 근대 사회로 접어들면서 점차 쇠퇴하기 시작했다. 시민 혁명과 산업 혁명을 거치면서 신분제는 법적으로 폐지되었고, 평등한 시민 사회가 등장했다. 하지만 신분제가 남긴 유산은 여전히 사회 곳곳에 남아 있으며, 현대 사회에도 영향을 미치고 있다.

봉건제 국가에서는 신분제 질서가 발전하여 신분제 의회가 형성되었으며, 특히 영국과 독일에서 전형적으로 나타났다.[27] 이는 귀족에 의한 왕권의 제한과 왕권을 중심으로 한 왕국 단위의 공동체 창설에 기여하여, 교황권을 기반으로 한 보편적인 세계의 해체로 이어졌다.[27] 이러한 신분제 기반 의회주의 국가는 유럽 중세 후기의 특징적인 국가 양식인 '''등족 국가'''로 불린다.[27]

등족 국가는 브리튼 섬에서 폴란드까지, 그리고 십자군 국가에서도 나타났지만, 지역에 따라 그 내용은 달랐다.[27] 등족 국가는 각 왕국 규모의 정치 사회를 정착시켜 중세적 보편 세계에서 절대 왕정으로의 교량 역할을 했다.[27] 이는 왕국마다 교회를 분단하려는 움직임으로 교권 측면에서는 위험한 것이었다. 왜냐하면 황제권과의 대립은 보편성 자체를 의심하는 것이 아니었지만, 등족 국가는 보편성 그 자체를 문제 삼았기 때문이다.

이러한 대의제 통치 구조는 교회에서 먼저 발전하여, 교황 수위설에 대한 공의회주의 사상이 전개되었다.[27] 그레고리우스 개혁 이후 1123년 공의회가 로마에서 개최되어 서유럽에서 대의제 통치가 시작되었다. 1213년 인노첸시오 3세가 소집한 제4차 라테라노 공의회에는 고위 성직자뿐만 아니라 제후, 도시, 교회 대표 등이 참석했다.[27] 도미니코회에서도 대의제적 통치 조직이 발전했으며, 세속에서는 1158년 바르바롯사가 론칼리아에서 소집한 제국 의회가 그 효시이다.[27] 티어니는 교회의 제도를 세속 왕권이 모방했다기보다는 시대의 필요성이 가져온 것이라고 보았지만, 대의제 통치 발전에 교회법학자의 영향이 컸음을 강조했다.[27]

6. 1. 신분제의 쇠퇴

6. 2. 신분제의 영향

신분제는 근대 사회의 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 영역에 영향을 미쳤다. 신분제는 의회 제도의 발전에 기여했으며, 사회 계층 간의 갈등과 협력 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 했다. 또한, 신분제는 사회적 불평등과 차별의 문제를 야기하기도 했다.[27]등족 국가는 각 왕국 규모의 정치 사회를 정착시키는 데 기여하여, 중세적 보편 세계에서 절대 왕정으로의 교량 역할을 했다. 이는 교권 측면에서 보면 왕국마다 교회를 분단하려는 움직임으로 위험한 것이었다. 왜냐하면 황제권과의 대립이 동일한 보편성의 토대 위에서 벌어진 것이었기에 교권의 보편성 자체를 의심하는 것은 아니었던 데 반해, 등족 국가는 바로 보편성 그 자체를 문제 삼았기 때문이다. 이러한 대의제 통치 구조는 실로 교회에서 먼저 발전하여, 교황 수위설에 대한 공의회주의 사상이 전개되었다. 그레고리우스 개혁 이후 1123년에 로마에서 공의회가 개최되어, 서유럽에서 대의제 통치가 시작되었다.[27]

1213년에 인노첸시오 3세가 소집한 제4차 라테라노 공의회에는 고위 성직자뿐만 아니라, 제후들의 사절, 이탈리아 제 도시의 사절, 주교좌 교회 및 성당 참사회 교회에서 선출된 대표가 참석했다. 또한 동시기에 도미니코회에서도 대의제적 통치 조직이 발전했으며, 세속 지배에서는 1158년, 바르바롯사가 론칼리아(Roncaglia)에서 소집한 제국 의회를 그 효시로 한다. 티어니는 교회의 제도를 세속 왕권이 모방했다기보다는 시대의 필요성이 가져온 것이라고 하지만, 한편으로는 대의제 통치의 발전에 있어서 교회법학자의 영향이 큰 것을 강조하고 있다.[27]

7. 결론

봉건제 국가는 영국과 독일에서 전형적으로 신분제 질서가 발전하여 신분제 의회(등족 의회)가 형성되었다. 이것은 귀족에 의한 왕권의 제한이라는 형식을 취했지만, 동시에 왕권을 중심으로 한 왕국 단위의 공동체를 창설하는 데에도 기여하여 보편적인 세계(중세 기독교의 교황권을 기반으로 한 국가)의 해체로 이어졌다. 이러한 신분제에 기반한 의회주의를 취하는 국가를 '''등족 국가'''라고 하며, 유럽 중세 후기의 특징적인 국가 양식으로 여겨진다.

등족 국가는 서쪽으로는 브리튼 섬에서 동쪽으로는 폴란드, 더 나아가 성지에 세워진 십자군 국가도 비슷한 형태를 취하지만, 그 내용은 지역에 따라 상당히 다르다.

참조

[1]

웹사이트

The Ancien Regime

https://courses.lume[...]

2023-07-14

[2]

웹사이트

Taxes and the Three Estates

https://courses.lume[...]

2023-07-14

[3]

웹사이트

What Is the Fourth Estate?

https://www.thoughtc[...]

2020-01-16

[4]

웹사이트

fourth estate

https://www.oxfordre[...]

Oxford Reference

[5]

서적

The Waning of the Middle Ages

1919

[6]

서적

The Three Orders: Feudal Society Imagined

[7]

웹사이트

History of Europe – Middle Ages – From territorial principalities to territorial monarchies

https://www.britanni[...]

[8]

웹사이트

History of Europe – Middle Ages – From territorial principalities to territorial monarchies – The three orders

https://www.britanni[...]

[9]

서적

A History of the Modern World

1961

[10]

서적

A People's History of Modern Europe

Pluto Press

2016

[11]

간행물

Wages in Britain during the Industrial Revolution

1987-08

[12]

서적

Sociology: A Down-to-Earth Approach

Allyn & Bacon

[13]

웹사이트

France's Financial Crisis: 1783–1788

http://www.sparknote[...]

2008-10-26

[14]

서적

History of Europe from the Commencement of the French Revolution to the Restoration of the Bourbons in MDCCCXV

AMS Press

[15]

문서

Hibbert

[16]

웹사이트

Terror, Reign of

[17]

서적

Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-British Identity 1689–1830

Cambridge University Press

2003

[18]

간행물

A Brief History of an Ancient Institution: The Scottish Parliament

Edinburgh: Blacket Avenue Press

2013-06

[19]

간행물

The Irish Parliament Rolls of the Fifteenth Century

Oxford University Press

1943-10

[20]

웹사이트

A Brief History

https://dublin.angli[...]

Diocese of Dublin and Glendalough

2017-09-21

[21]

웹사이트

Teema: Irtolaisuus – Portti

https://portti.kansa[...]

[22]

웹사이트

FINLEX ® - – Säädökset alkuperäisinä: Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta 971/1995

https://finlex.fi/fi[...]

[23]

서적

Cortes, Leon, Castile and Portugal

Routledge

2003

[24]

서적

Ensaio sobre a historia do governo e da legislação de Portugal: para servir de introducção ao estudo do direito patrio

Imprensa da Universidade

1851

[25]

웹사이트

Estat i nació a l'Europa moderna

https://web.archive.[...]

[26]

문서

日本大百科全書(ニッポニカ)

[27]

문서

ブライアン・ティラニー「自由と中世の教会」

2007

[28]

웹사이트

The Waning of the Mioddle Ages

https://en.wikipedia[...]

1919

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com