일본어의 방언

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일본어의 방언은 고대부터 존재했으며, 시대와 지역에 따라 다양한 특징을 보여왔다. 메이지 시대 이후 표준어 보급으로 쇠퇴했지만, 최근에는 향토색을 나타내는 수단으로 재조명받고 있다. 일본어 방언은 크게 본토 방언과 류큐 방언으로 나뉘며, 본토 방언은 다시 동일본, 서일본, 규슈 방언으로 구분된다. 방언은 음운, 억양, 문법 등 다양한 측면에서 차이를 보이며, 특히 동서 일본 방언의 경계는 문법적, 음운적 특징의 차이를 보여준다. 현대 사회에서는 매스 미디어의 영향으로 표준어 사용이 일반화되었지만, 젊은 세대를 중심으로 방언에 대한 관심이 높아지면서 새로운 형태의 방언이 등장하기도 한다.

일본어의 지역적 차이는 고대 일본어 시기부터 확인된다. 가장 오래된 문학 작품인 만요슈에는 수도인 나라의 방언과 동국 지역 방언으로 쓰인 시가 수록되어 있으며, 당시 다른 방언들도 존재했으리라 추정되지만 기록에 남아있지 않다. 동국 지역에서 쓰이던 이 고대 동국 방언은 오늘날 하치조 방언 등의 일부 언어 섬으로만 계승되고 있다.[179] 중고 일본어의 방언은 기록된 바가 별로 없으나, 중세 일본어의 경우 17세기 초 포르투갈인들이 쓴 일본대문전 등에서 당시 지역 방언의 특징을 알 수 있는데, 현대 방언과 상당히 유사하다. 에도 시대에 근세 일본어의 방언은 더욱 분화하여 발전하였으며, 영주들이 다른 영지로의 이동을 제한한 이유로 번의 경계에 따라 방언의 경계가 나뉘기도 한다. 나라 시대부터 에도 시대까지는 기나이 방언이 일본어의 사실상 표준 형태였으나, 에도 시대 말기부터는 에도(도쿄) 지역 방언이 표준적 지위를 차지하게 되었다.[179]

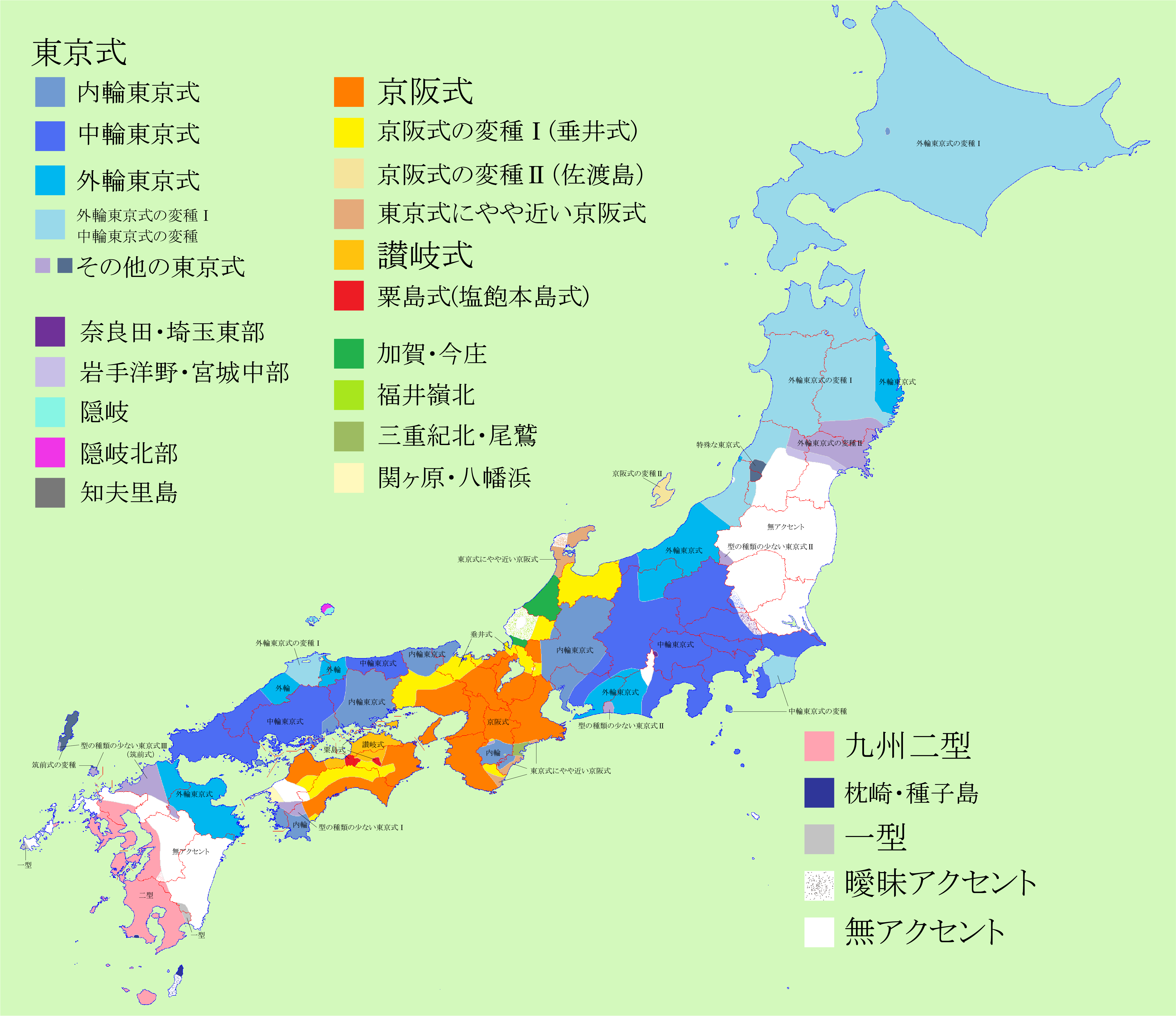

일본어 방언은 크게 본토 방언과 류큐 방언으로 나뉜다. 도조 미사오는 본토 방언을 동일본 방언, 서일본 방언, 규슈 방언의 3가지로 분류했다[29]. 긴다이치 하루히코는 억양, 음운 등의 차이를 근거로 본토 일본어를 내륜, 중륜, 외륜 방언으로 분류했다[34].

2. 역사

메이지 유신 이후 근대화와 함께 정부와 지식인들은 표준어 확립과 보급을 추진하였고, 지방 방언은 더 '뒤떨어지는' 것으로 취급되기 시작했다. 교육에서는 표준 일본어만 사용되었고, 간혹 교사들은 방언을 쓰는 학생들에게 방언 카드를 착용하게 하는 처벌을 가하기도 했다. 전후 경제 고도 발전 이래로 교육, 미디어, 교통의 발전과 도시 집중의 진행으로 전통적인 지역 방언은 빠르게 쇠퇴하였고, 오늘날 표준 일본어는 전국에서 통용된다.[179] 그러나 지역 방언이 표준어로 완전히 대체된 것은 아니며, 방언은 향토적인 느낌과 지방 정체성의 상징으로서 재조명되어 많은 방언 구사자들이 지역 방언 사용에 대한 열등감을 극복하였다. 지역 변이형과 표준 일본어의 접촉으로 젊은층 사이에서 우치나 야마토구치(오키나와어와 일본어의 접촉)와 같은 새로운 지역적 언어 형태가 만들어지기도 했다.

3. 구획

방언의 지역 구분을 '방언 구획'이라고 한다. 학자에 따라 방언 구획은 다르며, 아래는 토조 미사오의 구획안에 기초한 분류이다.

토조는 방언 전체 체계의 차이를 기준으로 일본어가 어떻게 분열하고 각 방언이 어떤 상호 관계를 가지는지 보여주고자 했다. 그러나 지역 간 이동에 따라 방언이 점차 변화하여 명확한 경계선을 긋기 어려운 경우도 있다[30]. 개별 항목에는 분명한 경계(등어선)가 있지만, 이들을 묶어 방언 경계를 정하는 것은 쉽지 않다[30]. 따라서 방언 구획에서는 개별 단어 차이보다 문법, 음운, 악센트의 체계적 차이가 중시된다. 특히 악센트는 체계를 이루고 있어, 토조가 동일본 방언과 서일본 방언의 경계를 긋거나 주고쿠 방언과 시코쿠 방언을 나눈 것에는 악센트 차이가 반영되었다[31].

도타케 미치토시나 오쿠무라 미쓰오는 구획에 사용하는 지표를 제시하고 겹쳐서 경계를 정하는 방법을 취했다. 도타케 안에서는 기후·아이치 방언이 서일본 방언에 포함되었고, 히가시칸토 방언은 미나미오우 방언 속에 들어갔다[29]. 오쿠무라는 본토 방언을 동서 2개로 나누고, 동일본 방언을 도호쿠·간토 북동부·니가타현 북동부와 간토 대부분·도카이 도산(기후·아이치 포함)으로, 서일본 방언을 호쿠리쿠에서 규슈 북동부까지와 규슈 중남부로 나누었다[32].

3. 1. 동·서일본어

동일본어와 서일본어는 보통 문화적인 동일본·서일본 구분과 대략 유사한 등어선에 의해 나뉜다. 둘 사이의 차이는 복합적인데, 대표적으로 고저 악센트 유형을 볼 때 서쪽에서는 게이한식 악센트(京阪式アクセント), 동쪽에서는 더 단순한 도쿄식 악센트가 흔하게 나타나지만 반드시 그러한 것은 아니며, 이 두 유형의 악센트에 속하지 않는 방언들도 존재한다. 문법적 구별도 있는데, 다음은 서일본어에서 나타나는 전형적 특징의 예시이다.

이러한 서일본어의 문법적 특징은 동·서일본어 등어선의 서쪽 지역에 고유하지만, 몇 가지 동일본어 특징이 더 서쪽 지역에서 나타나기도 한다. 또한 등어선의 동쪽에는 동일본어와 서일본어의 특징을 모두 가진 중간적 지역들이 있어 명확한 구분은 어렵다.

교토가 수도이던 시대에는 서일본어 특히 긴키 방언이 일본어에서 격식 있는 말로 여겨졌는데, 따라서 서일본식 표현은 표준적인 동일본어에서도 문어(文語)나 존경어/겸양어 표현을 중심으로 남아 있다. 예를 들어, 일본어의 대표적인 아침 인사 ohayō gozaimasu에서 ohayō는 서일본식 표현으로, 본래 동일본어로는 \*ohayaku에 해당하는 말이다. 또한 겸양어에서 '있다'를 의미하는 oru나 동사 부정형인 -masen(동일본어 \*-mashinai)도 서일본식 표현의 예시이다. 이는 황실이 있던 서일본의 교토에서 발달한 존칭 어법이 그대로 동일본어로 차용된 결과로 여겨진다. 이외에 교토에서 유래하였으나 그대로 도쿄말로 채택된 단어의 예시로 yaru('주다'), kaminari('천둥'), asatte('모레') 등이 있다.[179]

3. 2. 규슈 방언

규슈 방언은 크게 히치쿠 방언, 호니치 방언, 사쓰구 방언으로 나뉜다. 규슈 방언의 몇 가지 특징은 다음과 같다.[180]

규슈 방언은 류큐어와 일부 어휘를 공유하는데, 그중 일부는 규슈 방언과 류큐어에만 나타나는 고유한 특징으로 보인다. 이러한 증거를 바탕으로 일부 학자들은 규슈 방언과 류큐어가 일본어족 내에서 같은 계통에 속한다고 주장한다.[180]

규슈 방언의 대부분은 고저 악센트가 없거나 고유한 악센트 체계를 가지고 있다. 특히 가고시마 방언(사쓰구 방언)은 매우 독특하여, 일부 학자들은 규슈 방언과도 구분되는 별도의 방언으로 분류하기도 한다.

3. 3. 하치조 방언

하치조 방언은 도쿄 남쪽에 있는 하치조섬과 아오가시마에서 쓰이는 소수 방언이다. 상대 동국 방언의 특징을 뚜렷하게 남기고 있어 다른 일본어 방언들과 분기가 매우 깊은 것으로 추정되며, 간혹 고대 일본어에서 이미 갈라졌던 상대 동국 방언의 직계 후손으로 여겨지기도 한다.[2]

4. 방언의 종류

5. 「언어」와 「방언」

본토 방언과 류큐 방언은 문헌 시대 이전에 분기되었고, 이후 교류가 적어 외국어처럼 들릴 정도로 차이가 크다. 이 때문에 류큐 방언을 "류큐어"로 칭하며 본토 일본어와 독립된 언어로 보기도 한다. 류큐 제도는 지역별 방언 차이가 본토보다 커서, 각 지역 방언을 별개의 언어로 간주하여 류큐 방언(류큐어)을 "류큐 제어"로 묶어 여러 언어의 집합으로 보기도 한다. 그러나 본토와 류큐 제도의 언어는 대응 관계가 분명하며, 류큐 방언을 언어로 보는 경우에도 일본어와 류큐어(류큐 제어)는 일류어족(일본어족)을 구성하는 자매 언어로 여겨진다.

"언어"와 "방언"의 객관적인 구별 방법은 없으며, 언어 차이보다는 정치적 조건, 정서법 유무, 화자의 의식 등으로 판별되는 경향이 있다. 유네스코는 2009년 소멸 위기 언어 조사에서 류큐 방언 및 하치조어를 "국제 기준으로는 독립된 언어로 취급하는 것이 타당하다"고 평가했다. 야에야마어, 요나구니어는 "심각한 위험", 오키나와어, 쿠니가미어, 미야코어, 아마미어, 하치조어를 "위험" 등급으로 분류하여 독립 언어로 인정했다.[22]

아이누어, 윌타어, 니브흐어는 일본 열도 북부에서 사용되(었)는 언어이지만, 계통이 달라 일류어족에는 포함되지 않는다.

6. 방언의 분포

일본어 방언의 분포는 크게 주원 분포, 동서 분포, 그리고 이주나 교류에 의한 불꽃적인 전파 형태로 나타난다.

주원 분포주원 분포는 중앙에서 멀리 떨어진 지역에서 비슷한 어휘나 표현이 나타나는 현상을 말한다. 이는 야나기타 구니오가 『달팽이 고찰』에서 달팽이를 나타내는 단어가 동심원상으로 분포하고 있음을 지적한 것에서 유래한다(방언 주원론).[23] 예를 들어, 달팽이에 대한 가장 새로운 단어는 옛 문화 중심지인 교토 인근에서 사용되고, 더 오래된 형태는 외곽 지역에서 발견된다. 그러나 모든 방언 분포가 주원 분포를 따르는 것은 아니며, 각 지방에서 독자적으로 새로운 어휘가 생겨나기도 한다(방언 고립 변천론).[23]

동서 분포동서 분포는 몇몇 문법 요소나 어휘가 일본 열도를 동서로 나누어 분포하는 현상을 의미한다. 예를 들어, 문법에서는 부정 표현('-나이'와 '-응'), 결과태('-테루'와 '-토루・쵸루'), 형용사 연용형('시로쿠나루(하얘지다)'와 '시로우나루') 등이 있다.[24] 어휘에서는 '이루(있다)'와 '오루', '숏파이(짜다)'와 '카라이', '야노아삿테(모레)'와 '시아삿테' 등이 동서로 다르게 나타난다.[24] 이러한 경계는 주로 니가타현 이토이가와시 부근에서 북알프스를 따라 남쪽으로 이어지는 선에 집중되어 있다.[24] 1908년(메이지 41년) 국어 조사 위원회 보고서에서도 "전국 언어 구역을 동서로 나눌 때 엣추, 히다, 미노, 미카와의 동쪽 경계를 기준으로 동부 방언과 서부 방언으로 나눌 수 있다"고 기록하고 있다.

불꽃적인 전파이주나 교류에 의해 특정 어형이 멀리 떨어진 지역에서 나타나는 경우도 있다. 예를 들어, 홋카이도 방언의 대부분은 혼슈에서 이주해 온 사람들에 의해 유입된 것이다. 또한, "코와이(무섭다)", "우로코(비늘)", "시아삿테(모레)" 등 간사이 지방에서 도쿄로 유입된 단어들은 동일본 내에서 도쿄 부근에 고립적으로 분포한다.[26]

기타 분포 패턴주원 분포, 동서 분포 외에도 잔존 분포(AB 분포), 교호 분포, 동해안과 태평양 연안의 대립 분포, 군웅할거형 분포, 착종 분포 등이 알려져 있다.[27] 잔존 분포는 과거 ABA형 주원 분포였던 것이 한쪽 A가 쇠퇴하여 AB형 분포가 된 것이다.[27] 동해안과 태평양 연안의 대립 분포는 기후 차이에 기인하는 경우가 있다.[27]

7. 상호 이해 가능성

1967년 게이오기주쿠 대학 학생들을 대상으로 실시된 상호 이해도 조사에 따르면, 간토 지방 출신 학생들에게 가장 이해하기 어려운 4개의 방언은 나가노현 기소 방언, 도야마현 히미 방언, 가고시마 방언, 오카야마현 마니와 방언이었다.[8] 이 조사는 12초에서 20초 길이의 135개에서 244개의 음소를 포함하는 녹음을 바탕으로, 42명의 학생들이 듣고 단어별로 번역하는 방식으로 진행되었다. 류큐 제어와 도호쿠 방언은 조사 대상에서 제외되었다.[8]

| 방언 | 오사카시 | 교토시 | 아이치현 다쓰타 촌 | 나가노현 기소정신카이 | 도야마현 히미시 | 오카야마현 가쓰야마 정 | 고치현 오가타정 | 시마네현 운난정 | 구마모토시 | 가고시마시 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 정답률 | 26.4% | 67.1% | 44.5% | 13.3% | 4.1% | 24.7% | 45.5% | 24.8% | 38.6% | 17.6% |

8. 음운·음성

본토 방언은 음운·음성적 특징에 따라 표일본 방언, 뒷일본 방언, 사쓰구(가고시마)식 방언으로 나눌 수 있다.[38][39] 표일본 방언은 표준어와 유사한 음운 체계를 갖는다.

뒷일본식 음운 체계는 도호쿠 지방을 중심으로, 홋카이도 연안부, 니가타현 에치고 북부, 간토 북동부(이바라키현·토치기현), 시마네현 이즈모 지방 등지에 분포한다. 이들 방언의 특징은 이단과 우단의 모음이 중설 모음이 되고, 에가 좁아 이에 가깝게 발음된다는 것이다. 간토 지방 중 지바현, 사이타마현 동부 등과, 에치고 중부·사도섬·도야마현·이시카와현 노토 지방의 방언은 뒷일본식과 표일본식의 중간적 성격을 띤다.

사쓰구식 방언은 모음 탈락이 많아 자음으로 끝나는 음절(폐음절)이 많다는 점에서 다른 방언들과 구별된다. 사쓰구 방언 이외의 규슈 방언은 사쓰구식과 표일본식의 중간적 특징을 보인다.

긴키 지방·시코쿠 지방(·호쿠리쿠 지방)과 그 외 지역 간의 차이도 있다. 긴키 지방과 시코쿠 지방 등은 교토·오사카식 악센트 지역으로, "木(나무)"를 "키이", "目(눈)"을 "메에"와 같이 한 음절어를 늘여 두 박으로 발음하고, "赤い(붉다)"→"아케-"와 같은 연모음 융합이 일어나지 않는다는 공통점이 있다.

서일본(규슈·산인 지방·호쿠리쿠 지방 제외)은 모음을 강하게, 자음을 약하게 발음하는 경향이 있고, 동일본과 규슈는 자음을 강하게, 모음을 약하게 발음하는 경향이 있다.[40] 예를 들어, 단정의 조동사가 동일본에서는 "다", 서일본에서는 "쟈", "야"가 되는 것과, 동사·형용사의 음편 차이(동일본 "시로쿠", "오토시타", "하랏타", 서일본 "시로우", "오토이타", "하라우타") 등은 동일본의 자음 우위, 서일본의 모음 우위 성질과 관련 있는 것으로 보인다.

이 단 모음은 혀가 입 안에서 가장 앞쪽에, 우 단 모음은 가장 뒤쪽에 위치하지만, 혀의 위치가 중간에 가까워져 중설 모음 [ï]·[ɯ̈]이 되는 현상이 홋카이도 연안부·도호쿠 지방 전역·니가타현에치고 북부·토치기현·이바라키현 및 돗토리현호키 서부·시마네현이즈모에 분포한다.[70][41] 특히 시와 스, 치와 츠, 지(ヂ)와 즈(ヅ)의 구별이 없어지는 현상이 홋카이도 연안부·후쿠시마현 북부 이북의 도호쿠 지방 대부분·니가타현 에치고 북부·도야마현 일부·시마네현 이즈모에 나타난다.[42]

이러한 지역과 겹쳐 홋카이도 연안부·도호쿠·동관동·호쿠리쿠·이즈모 등에서는 에 단 소리가 공통어보다 이 단에 가까운 e가 된다. 모음 단독 박에서는 이와 에의 구별이 없어 [e][e˔] 등으로 발음된다.[45]

서일본 방언에서는 모음이 명료하게 발음되는 반면, 도쿄 방언에서는 i, u가 무성 자음에 끼이거나 무성 자음 바로 뒤 어말에 올 경우 무성음화가 일어난다. 무성음화는 동일본 방언과 규슈 방언에서 활발하지만, 서일본 방언에서는 적다.[56][57]

삿스 방언에서는 어말의 i, u가 탈락하여 촉음이 되며, "자음으로 끝나는 단어"가 많다. 규슈 방언 전반에서는 어말의 비음화가 활발하다.

홋카이도 연안부, 도호쿠 전역, 니가타현 에치고 북부 등에서는 어중, 어말의 카행, 타행 자음의 탁음화(유성음화)가 일어난다. 가행 비탁음은 도호쿠 뿐만 아니라 킨키 이동의 넓은 범위에 분포하며, 어중, 어말의 가행 자음을 [ŋ]으로 발음하는 것이 일본어의 표준 발음으로 여겨져 왔다. 다만 최근에는 중년층 이하에서 비탁음을 잃는 경향이 있다.[61]

연모음 융합은 동일본 방언, 중국 방언, 규슈 방언에서 활발하며, 호쿠리쿠 방언·킨키 방언·시코쿠 방언에서는 거의 일어나지 않는다. 연모음 ai는 지역에 따라 eː, ɛː(에아), æː(아에), aː 등으로 변화한다.

8. 1. 억양

일본어 방언의 억양에는 여러 종류가 있다. 대표적으로 도쿄식 억양, 교토-오사카식 억양, 2형(규슈 서남부식) 억양이 있으며, 억양에 따른 구별이 없는 무 억양 지역도 있다. 또한 각 유형의 변종이 존재한다.

도쿄식 억양은 홋카이도, 도호쿠 북부(호쿠오우 방언), 간토 서부·고신에쓰·도카이(니시칸토 방언·도카이도산 방언), 나라현 남부, 긴키 북서부·주고쿠, 시코쿠 남서부, 규슈 북동부에 분포한다. 교토·오사카식 억양은 긴키·시코쿠의 각각 대부분과, 호쿠리쿠의 일부에 분포한다. 또한, 규슈 서남부에 2형 억양이 있다. 한편, 도호쿠 남부(미나미오우 방언)·간토 북동부(히가시칸토 방언)나 규슈 중부 등은 억양 체계가 존재하지 않는 무억양 방언이다. 미야자키현미야코노조시 부근에서는 억양의 유형이 1종류가 되어, 1형 억양이라고 불린다.

각 유형의 억양은 서로 관련 없이 성립하는 것이 아니라, 일정한 대응 관계를 보인다. 일본어에 예로부터 있는 단어는 전국의 방언 억양을 비교해 보면 몇 개의 어군으로 나눌 수 있다. 예를 들어 2음절 명사는 제1류부터 제5류까지 5개의 류로 나눌 수 있다(아래 표).

- 제1류의 단어는 "소가・입이・물이"처럼 조사를 붙이면, 도쿄(도쿄식 억양)에서는 "저고고"로 발음되지만, 교토(게이한식 억양)에서는 "고고고"로 발음된다.

- 제2류와 제3류는 도쿄식이나 게이한식에서는 통합되어 모두 같은 억양이 된다. "소리가・다리가・강이"는 도쿄에서는 "저고저"이지만, 교토에서는 "고저저"이다. 한편, 가고시마(2형 억양)에서는 제1류와 제2류가 같은 억양이 되지만, 제3류는 달라진다.

- 제4류와 제5류도 도쿄에서는 모두 "고저저"이지만, 교토에서는 제4류는 "저저고", 제5류는 "저고저"가 되어 구별된다.

; 전국 각 도시의 억양[70]

| 어 예 | 아키타 | 도쿄 | 도야마 | 교토 | 고치 | 히로시마 | 가고시마 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1음절 명사 | 1류 | 모기・아이・문 | 가 | 가 | 가 | 가 | 가 | 가 | |||

| 2류 | 이름・잎・값 | 나 | 나 | 가 | 아가 | 가 | 나 | 가 | |||

| 3류 | 나무・손・눈 | 가 | 가 | 키 | 키이 | 키 | 가 | 키 | |||

| 2음절 명사 | 1류 | 소・입・물 | 우시 | 우 | 우 | 우시 | 우가 | ||||

| 2류 | 소리・강・종이 | 오토 | 오가 | 오가 미가※ | 토가 | 토가 | 오가 | 오가 | |||

| 3류 | 발・연못・개 | 아가 | 아가 | 이가 시가※ | 시가 | 시가 | 아가 | 아시 | |||

| 4류 | 하늘・배・젓가락 | 소가 시가※ | 라가 | 소가 | 소라 | 소가 | 라가 | 소라 | |||

| 5류 | 비・봄・앞 | 아가 루가※ | 메가 | 아가 루가※ | 아가 | 아가 | 메가 | 아메 | |||

| 2음절 동사 | 1류 | 가다・입다・자다 | 이 | 이 | 쿠 | 이 | 쿠 | ||||

| 2류 | 쓰다・기다리다・내리다 | 쿠 | 쿠 | 쿠 | 카 | 카 | 쿠 | 카 | |||

| 3음절 동사 | 1류 | 오르다・버리다 | 아가 | 아 | 아루 | 아가 | 아루 | ||||

| 2류 | 움직이다・일어나다 | 우쿠 | 우쿠 | 우쿠 | 5단 1단오키 | 고쿠 | 우쿠 | 우고 | |||

| 3음절 형용사 | 1류 | 가볍다・늦다 | 카이 | 카 | 카이 | 루이 | 루이 | 카이 | 루이 | ||

| 2류 | 하얗다・빠르다 | 시이 | 시이 | 시이 | 로이 | 로이 | 시이 | 시 |

※상단은 2음절째가 광모음(a, e, o)을 가진 것. 하단은 2음절째가 협모음(i, u)을 가진 것.

각 유형의 억양은 각각의 어군이 어떻게 발음되는지가 다를 뿐만 아니라, 억양을 변별하는 체계에서도 차이가 있다. 도쿄식 억양에서는 소리의 내려가는 부분이 있는지 없는지, 있다면 어디에 있는지가 변별된다. 내려가는 부분의 직전 박을 억양핵(내림핵)이라고 한다. 예를 들어

- "雨が(비가)"는 "고저저"로 발음되지만, 이것은 제1박 "あ(아)"에 억양핵이 있으며, 그 직후에 내려가는 부분이 있다.

- "足が(다리가)"는 "저고저"로 발음되어 제2박 "し(시)"에 억양핵이 있다.

- "牛が(소가)"는 "저고고"로 억양핵이 없다.

억양핵을 로 나타내면, 도쿄식 억양의 2박 단어에는 ○, ○, ○○(억양핵 없음)의 3종류의 억양이 존재한다.

한편, 교토-오사카식 억양에서는 소리의 내려가는 부분뿐만 아니라, 제1박의 고저도 변별한다. 예를 들어, 3박 단어에서

- 제2박에 억양핵이 있는 단어에는 "고고저"(팥, 표, 거울 등)[71]과 "저고저"(딸기, 약, 고래 등)의 2종류가 있다.

- 억양핵이 없는 단어에는 "고고고"(벚꽃, 형태, 양 등)과 "저저고"(토끼, 여우, 높이)의 2종류의 구별이 있다.

제1박이 높은 단어를 고기식, 제1박이 낮은 단어를 저기식이라고 한다. 교토-오사카식 억양의 2박 명사에는 고기식의 ○○, ○과 저기식의 ○○, ○를 합쳐 4종류가 있다. 한편, 교토-오사카식 분포역의 외연부나 호쿠리쿠 등에는 교토-오사카식 억양에서 고기식과 저기식의 구별을 없앤 듯한 체계의 억양이 있으며, 타라이식 억양이라고 한다.

규슈 서남부의 2형 억양에서는 박수에 관계없이 억양의 유형은 2종류로 한정되어 있으며, 가고시마시 등에서는 내려가는 부분의 위치가 고정되어 있지 않다. 모든 단어는 A형과 B형의 2종류로 나뉜다. 예를 들어 가고시마에서는

- A형의 "牛(소)"는 단독 발음에서는 "시"이지만, 조사를 동반하면 "우가"가 된다.

- B형의 "足(다리)"는 단독 발음에서는 "아"이지만 조사를 동반하면 "아시"가 된다.

이 3가지 유형에는 각각 내부에 차이가 있으며, 각각의 중간파나 별파가 존재한다. 도쿄식 억양은 내륜식, 중륜식, 외륜식의 3가지 유형으로 나뉜다. 교토-오사카식의 별파로서, 가가와현 부근에는 무로마치 시대 이전의 주류인 교토-오사카식에서 분기된 것으로 보이는 사누키식 억양이 있다. 또한, 단어 안에 광모음(a, e, o)이 있는지 협모음(i, u)이 있는지에 따라 억양의 유형이 제한을 받는 지역이 있으며, 홋카이도, 도호쿠 지방 북부, 도야마현・이시카와현, 가가와현 다카마쓰시 부근, 시마네현 동부 등이 해당된다. 또한, 아오모리현 히로사키시 등의 억양에서는 소리의 내려가는 부분이 아니라 올라가는 부분을 변별한다.[72]

각 지역의 방언 억양에서 규칙적인 대응 관계가 나타나는 것은 이들이 동일한 억양 체계에서 분기되어 성립했음을 보여준다. 억양 분포는 긴키 지방 부근에 교토·오사카식 억양이 자리 잡고, 그 동서로 도쿄식 억양이 넓게 퍼져 있는 겉보기의 주권 분포를 보이지만, 일본어의 억양사에 관해서는 방언 주권론과는 반대로 교토·오사카식에서 도쿄식이 생겨났다는 설이 유력하다. 교토 억양의 기록은 헤이안 시대부터 남아 있으며, 이러한 교토 억양의 기록과 현대 방언 간의 비교를 통해, 킨다이치 하루히코와 오쿠무라 미츠오는 헤이안 시대의 교토 억양에 가까운 것이 각지에서 변화하여 오늘날과 같은 억양의 방언 차이를 낳았다고 추정하고 있다. 헤이안 시대 후기의 『루이쥬묘기쇼』에 기록된 교토 억양은 2음절 명사에 5종류의 억양 구별이 있었다. 이 5개의 어군(제1류~제5류) 중에서 제2류와 제3류가 통합된 것이 현재의 교토·오사카식 억양이며, 더 나아가 제4류와 제5류가 통합된 것이 도쿄식 억양이다. 한편 야마구치 유키히로는 중앙의 교토·오사카식 억양과 지방의 무억양의 접촉에 의해 도쿄식 억양이 생겨났다는 설을 제창하고 있다.

동북 북부와 규슈 남부에서는 촉음(ッ)·발음(ン)·장음(ー)을 악센트의 단위로 독립적으로 세지 않는다. 이들 지역에서는 모라가 아닌 음절이 단위가 되며, 예를 들어 "학교 신문"은 "갓・코ー・신・분"과 같이 4개의 단위로 구분된다. 이러한 방언을 시라비움 방언이라고 한다. 동북 북부에서는 촉음·발음·장음이 표준어에 비해 짧게 발음된다. 규슈 남부에서는 장음은 짧지만 촉음·발음은 표준어와 같은 길이로 발음된다. 다만 규슈 남부에서는 장음·촉음·발음 모두 악센트의 단위를 담당하지 못한다. 옛 중앙어에서도 특수 박(촉음·발음·장음)은 독립성이 약했던 것으로 보인다.

동북 북부·규슈 남부 이외의 지역에서는 모라를 단위로 하며, "학교 신문"은 "가・ッ・코・ー・시・ン・부・ン"의 8박으로 여겨진다. 이러한 방언을 모라 방언이라고 한다. 이 중 도쿄 등에서는 특수 박 직후에 악센트의 하강점이 오지 않지만, 긴키 중앙부 등에서는 특수 박 직후에도 악센트의 하강점이 올 수 있다.

9. 문법

일본어 방언의 문법은 동사, 형용사, 조동사 등에서 지역에 따라 차이가 나타난다.

동사 활용에서는 5단 활용, 상1단 활용, 하1단 활용, 카행 변격 활용, 사행 변격 활용 외에, 상2단 활용, 하2단 활용, 나행 변격 활용이 나타나는 지역도 있다. 예를 들어, 나라현도쓰카와촌・와카야마현 중부・에히메현 히가시우와 지방・규슈 지방에는 "오친(떨어지지 않아)", "오츠루(떨어진다)", "아겐(올리지 않아)", "아구루(올린다)"와 같은 상2단 활용・하2단 활용이 있다.[74]

의지형, 음편형, 가정형, 명령형 등에서도 다양한 형태가 나타난다.

- 의지형: "가자", "먹자"와 같은 형태는 서일본 및 동해안의 호쿠리쿠에서 아키타현에 걸쳐 "미연형+우" 형태로 나타난다. 예를 들어, 주고쿠・규슈에서는 상1단 동사의 경우 "미ゅー・미ょー"로, 하1단・하2단 동사에서는 "우키ょー" 또는 "우큐ー・우키ょー"로 발음한다.[66][82]

- 음편형: "-테", "-타" 등이 붙는 형태로, 5단 동사에서 음편이 발생한다. 예를 들어, 아・와행 5단 동사는 동일본과 산인에서 "오못테"와 같이 촉음편, 산인을 제외한 서일본에서 "오모ー테"와 같이 우음편이 된다.[82]

- 가정형: 공통어에서는 "카케바", "미레바" 형태이지만, 서간토에서 규슈 동부까지(긴키 중부 제외)는 "카키ゃ(ー)", "미랴(ー)"와 같이 융합된 형태를 사용한다.[86]

- 명령형: 5단 동사는 "아케"와 같이 에단으로 나타낸다. 1단 동사・사변 동사는 동일본과 히추 방언(지쿠젠 제외)에서 "오키로", "시로/세로"와 같은 "로"가 붙은 형태, 서일본(이토이가와-시즈오카현 중부 이서)에서는 "오키요"와 같은 "요"가 붙은 형태나 "오키ー", "타베ー", "세ー"와 같은 형태를 사용한다.[87]

형용사 활용은 북오우 방언에서 활용하지 않는 경향이 있으며, 간토, 긴키, 이즈모에서도 그 경향이 나타난다. 특히 아키타현에서는 형용사가 전혀 활용되지 않고, "타게아구"(높이), "타게아가앗타"(높았다), "타게아바"(높으면)처럼 종지형(타게아[tagɛ])에 직접 다양한 접사가 붙는다.[120]

형용사의 연용형은 동일본과 류큐에서 "-쿠"를 사용하지만, 서일본에서는 우음편을 사용한다.[123] 우음편도 지역에 따라 "아카쿠나루→아코(ー)나루/아카(ー)나루", "우레시쿠나이→우레슈ー나이/우레시(ー)나이"와 같이 다양하게 형태가 변화한다.

10. 현대 사회에서의 방언

메이지 시대 이후 근대화와 함께 표준어 보급이 추진되면서 지방 방언은 '뒤떨어지는' 것으로 여겨지며 쇠퇴하기 시작했다. 교육에서는 표준 일본어만 사용되었고, 방언을 쓰는 학생들은 처벌을 받기도 했다.[179] 전후 경제 발전과 도시 집중으로 전통적인 지역 방언은 더욱 쇠퇴했지만, 표준어로 완전히 대체되지는 않았다.[179]

최근에는 지역 방언이 향토적인 느낌과 지방 정체성의 상징으로 재조명되면서, 많은 방언 사용자들이 지역 방언 사용에 대한 열등감을 극복하게 되었다.[179] 우치나 야마토구치처럼 표준 일본어와 지역 방언이 접촉하여 새로운 지역적 언어 형태가 만들어지기도 했다.[179]

전통적인 방언의 쇠퇴에 따라, 방언을 재검토하려는 움직임이 각지에서 나타나고 있다. 방언을 활용한 개그, 관광 상품, 지역 간판, 상품 이름, 변론 대회 등이 등장하고 있다. 2000년대 전반에는 수도권 젊은이들 사이에서 방언이 유행하기도 했다.

전자 메일이나 채팅 등에서 방언이 사용되는 경우가 늘어나면서, 일본어 입력 시스템 ATOK은 2006년부터 각 방언 입력 모드를 제공하고 있다.

전통적인 방언은 쇠퇴하고 있지만, 완전히 공통어로 통일되고 있는 것은 아니다. 어휘는 공통어화가 뚜렷하지만, 문법이나 억양은 젊은 층에서도 비교적 잘 보존되고 있다.[178] 우치나 야마토구치와 같이 전통적인 방언도 아니고 공통어도 아닌 말이 생겨나기도 하고, 특정 지역에서만 퍼지는 젊은이들의 말도 나타나고 있다. ('''신방언''' 참조) 젊은 층에서는 방언에 대한 거부감도 옅어지고 있으며, 도쿄의 말에 영향을 주는 경우도 늘어나고 있다.[178]

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

Dōnaru Nihon no Kotoba, Hōgen to Kyōtsūgo no Yukue

The Taishūkan Shoten (大修館書店)

[6]

서적

Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics

Routledge

[7]

서적

The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture

Cambridge University Press

[8]

학술지

On Dialect Intelligibility in Japan

1967

[9]

문서

Ainu language

[10]

서적

Kotoba - nishi to higashi. Nihongo no sekai 8

Chuokoronsha

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

웹사이트

「方言」というのはどのようなことばのことですか。

https://kotobaken.jp[...]

국립국어연구소

2021-07-13

[22]

뉴스

八丈語? 世界2500言語 消滅危機――「日本は8言語対象 方言も独立言語」ユネスコ

朝日新聞

2009-02-20

[23]

서적

講座方言学 1 方言概説

[24]

서적

講座方言学 1 方言概説

[25]

서적

講座方言学 1 方言概説

[26]

서적

講座方言学 1 方言概説

[27]

서적

[28]

학술지

On Dialect Intelligibility in Japan

1967

[29]

서적

岩波講座 日本語11方言

[30]

서적

岩波講座 日本語11方言

[31]

서적

[32]

서적

方言の区画

[33]

서적

[34]

서적

金田一春彦著作集第7巻

[35]

서적

[36]

서적

講座方言学 1 方言概説

[37]

웹사이트

アーカイブされたコピー

http://nihongo.human[...]

2009-03-29

[38]

논문

音韻

[39]

서적

講座方言学 1 方言概説

[40]

서적

岩波講座 日本語11方言

[41]

논문

音韻概説

[42]

서적

講座方言学 1 方言概説

[43]

서적

琉球方言音韻の研究

法政大学出版局

1976

[44]

서적

講座方言学 10 沖縄・奄美地方の方言

[45]

서적

講座方言学 1 方言概説

[46]

서적

講座方言学 5 関東地方の方言

[47]

서적

伊豆諸島方言の研究

明治書院

1965

[48]

서적

伊豆諸島方言の研究

明治書院

1965

[49]

서적

方言論

平凡社

1988

[50]

서적

日本列島方言叢書7 関東方言3(東京都)

ゆまに書房

1995

[51]

서적

方言学講座 第四巻

東京堂

1961

[52]

서적

講座方言学9 九州地方の方言

国書刊行会

1983

[53]

서적

方言学講座 第一巻

東京堂

1961

[54]

논문

沖縄の言語とその歴史

[55]

서적

講座方言学 1 方言概説

[56]

서적

NHK日本語発音アクセント辞典

[57]

논문

音韻

玉川大学出版部

[58]

서적

NHK日本語発音アクセント辞典

[59]

서적

日本のことばシリーズ 1 北海道のことば

1997

[60]

서적

現代日本語講座 第3巻 発音

[61]

논문

全日本の発音とアクセント

[62]

논문

現代日本語の発音分布

[63]

서적

講座方言学6 中部地方の方言

国書刊行会

1983

[64]

서적

講座方言学5 関東地方の方言

国書刊行会

1984

[65]

서적

縄文語の発見

青土社

1998

[66]

논문

九州方言の概説

[67]

서적

講座方言学 5 関東地方の方言

[68]

서적

講座方言学6 中部地方の方言

国書刊行会

1983

[69]

서적

講座方言学6 中部地方の方言

国書刊行会

1983

[70]

논문

全日本の発音とアクセント

[71]

문서

[72]

서적

日本語のアクセント

岩波書店

1977

[73]

문서

日本語東京アクセントの成立

[74]

서적

講座方言学 1 方言概説

[75]

서적

講座方言学 5 関東地方の方言

[76]

서적

講座方言学 1 方言概説

[77]

서적

奈良県方言

ゆまに書房

1962

[78]

서적

兵庫県方言文法 -但馬編-

ゆまに書房

1979

[79]

서적

日本のことばシリーズ 31 鳥取県のことば

1998

[80]

서적

日本のことばシリーズ 32 島根県のことば

2008

[81]

서적

講座方言学 1 方言概説

[82]

서적

講座方言学 1 方言概説

[83]

서적

近畿方言考1 近畿一般

ゆまに書房

1996

[84]

서적

講座方言学 5 関東地方の方言

[85]

서적

講座方言学 10 沖縄・奄美の方言

[86]

서적

講座方言学 1 方言概説

[87]

서적

講座方言学 1 方言概説

[88]

서적

日本のことばシリーズ 1 北海道のことば

1997

[89]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[90]

서적

講座方言学 1 方言概説

[91]

서적

日本のことばシリーズ 24 三重県のことば

明治書院

2000

[92]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[93]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[94]

서적

講座方言学 5 関東地方の方言, 講座方言学 4 北海道・東北地方の方言, 講座方言学 1 方言概説

[95]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[96]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[97]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[98]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[99]

서적

上伊那郡誌 民俗編 下

[100]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言, 愛知県地方の方言の分派とその系脈, 日本のことばシリーズ 26 京都府のことば, 日本のことばシリーズ 36 徳島県のことば, 講座方言学 8 中国・四国地方の方言

ゆまに書房

1974

[101]

서적

愛知県地方の方言の分派とその系脈, "たじま"のAU連母音, 日本のことばシリーズ 31 鳥取県のことば

ゆまに書房

1974, 1952, 1998

[102]

서적

講座方言学 8 中国・四国地方の方言

[103]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[104]

서적

講座方言学 4 中国・四国地方の方言

[105]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言, 講座方言学 8 中国・四国地方の方言, 講座方言学 9 九州地方の方言

[106]

서적

複数の日本語:方言からはじめる言語学

[107]

서적

講座方言学 1 方言概説

[108]

서적

講座方言学 1 方言概説

[109]

서적

講座方言学 1 方言概説

[110]

서적

朝倉日本語講座 10 方言(新装版)

[111]

서적

シリーズ方言学 2 方言の文法

[112]

서적

講座方言学 1 方言概説

[113]

서적

朝倉日本語講座 10 方言(新装版)

[114]

서적

シリーズ方言学 2 方言の文法

[115]

논문

東北諸方言アスペクトの捉え方

https://hdl.handle.n[...]

2011

[116]

서적

複数の日本語:方言からはじめる言語学

[117]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[118]

서적

講座方言学 1 方言概説

[119]

서적

講座方言学 1 方言概説

[120]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[121]

서적

講座方言学 1 方言概説

[122]

서적

講座方言学 10 沖縄・奄美の方言

[123]

서적

講座方言学 1 方言概説

[124]

서적

講座方言学 1 方言概説

[125]

서적

講座方言学 1 方言概説

[126]

서적

講座方言学 7 近畿地方の方言

[127]

서적

講座方言学 1 方言概説

[128]

서적

朝倉日本語講座 10 方言(新装版)

[129]

서적

講座方言学 1 方言概説

[130]

서적

講座方言学 8 中国・四国地方の方言

[131]

서적

講座方言学 9 九州地方の方言

[132]

서적

講座方言学 8 中国・四国地方の方言

[133]

논문

琉球方言助詞瞥見

https://cir.nii.ac.j[...]

1985

[134]

서적

シリーズ方言学 2 方言の文法

[135]

서적

日本のことばシリーズ 1 北海道のことば

1997

[136]

서적

シリーズ方言学 2 方言の文法

[137]

서적

講座方言学 9 九州地方の方言

[138]

서적

日本のことばシリーズ40福岡県のことば

1997

[139]

서적

日本のことばシリーズ 46 鹿児島県のことば

1997

[140]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[141]

서적

日本のことばシリーズ 2 青森県のことば

2003

[142]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[143]

서적

講座方言学 6 中部地方の方言

[144]

서적

長野県史 方言編

[145]

서적

日本のことばシリーズ 24 三重県のことば

2000

[146]

서적

滋賀県方言の調査研究

1961

[147]

서적

日本のことばシリーズ 26 京都府のことば

1997

[148]

서적

講座方言学 1 方言概説

[149]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[150]

서적

日本のことばシリーズ 15 新潟県のことば

2005

[151]

서적

日本のことばシリーズ 29 奈良県のことば

2003

[152]

서적

日本のことばシリーズ 27 大阪府のことば

1997

[153]

서적

日本国語大辞典 第二版 第十三巻

2002

[154]

서적

講座方言学 9 九州地方の方言

[155]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[156]

서적

講座方言学 7 近畿地方の方言

[157]

서적

講座方言学 4 北海道・東北地方の方言

[158]

서적

講座方言学 8 中国・四国地方の方言

[159]

서적

日本のことばシリーズ 32 島根県のことば

2008

[160]

서적

講座方言学 9 九州地方の方言

[161]

서적

日本のことばシリーズ 46 鹿児島県のことば

1997

[162]

서적

講座方言学 9 九州地方の方言

[163]

서적

岩波講座 日本語11方言

[164]

논문

「言語年代学」即ち「語彙統計学」の方法について

1954

[165]

논문

琉球方言と本土方言

1976

[166]

서적

岩波講座 日本語11方言

[167]

웹사이트

A grammar of the eastern old Japanese dialects

https://scholarspace[...]

Kupchik, John Everitt

2018-08-16

[168]

문서

このうち甲斐と安房のデータからは何も得ることができない

[169]

서적

東西のことば争い

[170]

서적

東西両方言の対立

[171]

서적

概説日本語の歴史

[172]

서적

講座方言学 1 方言概説

[173]

서적

日本大文典

三省堂

1955

[174]

서적

日本のことばシリーズ 42 長崎県のことば

1998

[175]

서적

概説日本語の歴史

[176]

논문

言語不通の列島から単一言語発言への軌跡

https://cir.nii.ac.j[...]

2009-01-08

[177]

서적

負けるな方言

熊谷印刷

1981

[178]

논문

21世紀の方言語彙 -『日本言語地図』の追跡調査から-

国書刊行会

2002

[179]

서적

The languages of Japan

Cambridge University Press

2008

[180]

서적

The Oxford Guide to the Transeurasian Languages

Oxford University Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com