중고 일본어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중고 일본어는 794년부터 1185년까지 사용된 일본어의 한 형태로, 헤이안 시대에 사용되었다. 만요가나에서 히라가나와 가타카나가 파생되었으며, 다케토리모노가타리, 이세모노가타리, 겐지모노가타리와 같은 고전 문학 작품이 등장했다. 문자 체계는 한자, 히라가나, 가타카나로 구성되었으며, 음운 체계는 억양을 알 수 있는 성점 자료를 바탕으로 연구되었다. 문법은 주어-목적어-서술어 구조를 가지며, 동사, 형용사, 형용동사, 조사, 조동사 등 다양한 문법 요소가 사용되었다. 어휘는 고유어와 한자어로 나뉘며, 문체에 따라 어휘 사용에 차이가 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본어의 역사 - 만요가나

만요가나는 7세기경부터 사용된 일본어 표기 방식으로, 한자의 음과 훈을 빌려 일본어를 표기했으며, 히라가나와 가타카나의 발전에 영향을 미쳤다. - 일본어의 역사 - 음편

음편은 일본어의 음운 변화 현상으로, 한자음의 영향으로 발생했으며, 동사, 형용사 등에서 나타나고 우 음편, 발음편, 이 음편, 촉음편 등으로 분류된다. - 일본어 - 이로하 노래

이로하 노래는 일본어 가나 전체를 사용하여 지은 7·5조 가요 형식의 시로, 불교적 무상함을 노래하며, 가나 손글씨 연습과 일본어 순서 표기에 활용되었고, 작자 미상에 다양한 해석과 이야기가 전해진다. - 일본어 - 후리가나

후리가나는 일본어 한자 위에 발음을 표기하기 위해 사용되는 보조 기호이며, 학습 자료, 만화, 표지판 등에서 활용되고, 히라가나, 가타카나, 한자 등으로 표기된다.

| 중고 일본어 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 초기 중세 일본어 |

| 고유 이름 | 中古日本語 |

| 시대 | 12세기 말 후기 중세 일본어로 발전 |

| 지역 | 일본 |

| 어족 | 일본어족 |

| 어파 | 일본어 |

| 조상 언어 | 고대 일본어 |

| 문자 | 히라가나, 가타카나, 한자 |

| ISO 639-3 | ojp (고대 일본어) |

| 링글리스트 | ojp |

| 링글리스트 이름 | "현대 일본어의 조상. 서기 7~10세기." 고대 일본어에서 중세 일본어로의 변화는 일반적으로 800년경 (나라 시대 말)으로 간주됨. |

| 글롯로그 | 없음 |

| 언어학적 특징 | |

| 음운론 | 국제음성기호 (IPA) 표기 사용 |

| 역사 | |

| 발전 시기 | 헤이안 시대 |

| 이전 단계 | 상대 일본어 |

| 다음 단계 | 중세 일본어 |

| 문서 | |

| |

2. 배경

고대 일본어에서는 고대 한국어의 이두처럼 한자를 차용해서 일본어를 옮기고 있었으나, 헤이안 시대에는 견당사가 폐지되어 독자적인 국풍 문화가 발전하면서 표기 면에서도 만요가나에서부터 히라가나와 가타카나가 파생하여 나타났다. 이러한 발전에 따라 일본어 표기가 간략화되고 문학의 새 시대가 열려, 다케토리 이야기, 이세 이야기, 겐지 이야기 같은 고전이 등장하였다. 거기에 한자·가나 혼용문에 의한 새로운 문체도 생겨나게 되었다.

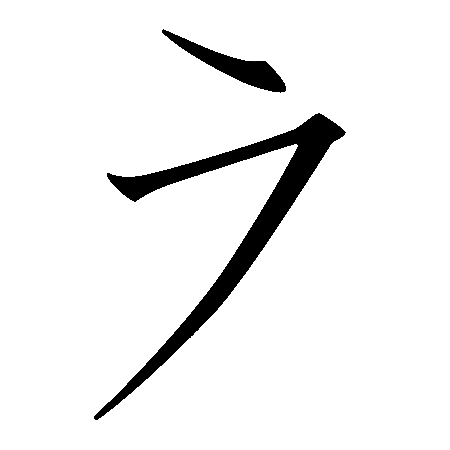

중고 일본어의 문자 체계는 한자와 표음 문자인 히라가나, 가타카나의 세 가지로 구성되었다. 한자를 표음 문자로 사용한 것을 만요가나라고 부른다. 히라가나는 만요가나의 초서체에서, 가타카나는 한자의 일부분을 생략한 형태에서 유래하였다.

3. 문자 체계

서기 형식으로는 한문을 일본식으로 변형시킨 변체한문이 있으며, 옛 기록에 자주 쓰여 '기록체'라고도 불린다. 변체한문에는 만요가나를 섞기도 했다. 히라가나와 한자를 섞어 쓰는 '히라가나·한자 혼용문'은 와카나 이야기 형식의 문헌에 주로 쓰였다. 가타카나는 한문 훈독에 사용되거나 사적인 문서에 '가타카나문'으로 사용되기도 했다. '한자·가타카나 혼용문'은 9세기 동대사의 기록에 사용된 예가 있으나, 문학 작품에서 활발하게 쓰인 것은 12세기 이후이다.[2]

초기 중세 일본어의 음소와 가나의 관계는 아래 표와 같다.음소

만엽, 히라, 가타Ø

ア行일본어カ行일본어 サ行일본어 タ行일본어 /n/

ナ行일본어ハ行일본어 /m/

マ行일본어/j/

ヤ行일본어/r/

ラ行일본어/w/

ワ行일본어/k/ /g/ /s/ /z/ /t/ /d/ /ɸ/ /b/ /a/

ア段일본어/a/

安、あ、ア일본어/ka/ /ga/ /sa/ /za/ /ta/ /da/ /na/

奈、な、ナ일본어/ɸa/ /ba/ /ma/

末、ま、マ일본어/ja/

也、や、ヤ일본어/ra/

良、ら、ラ일본어/wa/

和、わ、ワ일본어加、か、カ일본어 左、さ、サ일본어 太、た、タ일본어 波、は、ハ일본어 /i/

イ段일본어/i/

以、い、イ일본어/ki/ /gi/ /si/ /zi/ /ti/ /di/ /ni/

仁、に、ニ일본어/ɸi/ /bi/ /mi/

美、み、ミ일본어Ø /ri/

利、り、リ일본어/wi/

爲、ゐ、ヰ일본어幾、き、キ일본어 之、し、シ일본어 知、ち、チ일본어 比、ひ、ヒ일본어 /u/

ウ段일본어/u/

宇、う、ウ일본어/ku/ /gu/ /su/ /zu/ /tu/ /du/ /nu/

奴、ぬ、ヌ일본어/ɸu/ /bu/ /mu/

武、む、ム일본어/ju/

由、ゆ、ユ일본어/ru/

留、る、ル일본어Ø 久、く、ク일본어 寸、す、ス일본어 川、つ、ツ일본어 不、ふ、フ일본어 /e/

エ段일본어/e/

衣、え、일본어

/ke/ /ge/ /se/ /ze/ /te/ /de/ /ne/

禰、ね、ネ일본어/ɸe/ /be/ /me/

女、め、メ일본어/je/

江、𛀁、エ일본어/re/

礼、れ、レ일본어/we/

惠、ゑ、ヱ일본어計、け、ケ일본어 世、せ、セ일본어 天、て、テ일본어 部、へ、ヘ일본어 /o/

お段일본어/o/

於、お、オ일본어/ko/ /go/ /so/ /zo/ /to/ /do/ /no/

乃、の、ノ일본어/ɸo/ /bo/ /mo/

毛、も、モ일본어/jo/

與、よ、ヨ일본어/ro/

呂、ろ、ロ일본어/wo/

遠、を、ヲ일본어己、こ、コ일본어 曽、そ、ソ일본어 止、と、ト일본어 保、ほ、ホ일본어

표의 각 칸에 있는 만요가나는 각 일본어 음절을 표기하는 한 가지 가능성만 보여주며, 선택된 한자는 해당 현대 히라가나의 직접적인 기원이다. 유성음과 무성음을 나타내는 다른 한자를 지정했지만, 히라가나와 가타카나의 유성음을 표시하기 위해 탁점(゛) 기호를 표준화하여 사용한 것은 메이지 시대에 이르러서이다.

3. 1. 문자 체계의 변화와 한일 관계

헤이안 시대 초기에는 고대 한국어의 이두처럼 한자를 빌려 일본어를 표기했으나, 9세기 중반 견당사가 중단되고 국풍 문화가 발전하면서 만요가나에서 히라가나와 가타카나가 만들어졌다. 이로 인해 일본어 표기가 간략화되고 다케토리 이야기, 이세 이야기, 겐지 모노가타리와 같은 고전 문학 작품이 등장했다. 또한 한자와 가나를 섞어 쓰는 새로운 문체도 나타났다.

4. 음운

중고 일본어의 음운 체계는 다음과 같다.

11세기 초, 어두에서 아행(ア行)의 オ(/o/)와 와행(ワ行)의 ヲ(/wo/)의 구별이 사라졌다. 1075년에 성립된 《실담요집기(悉曇要集記)》에는 オ만 존재하고 ヲ는 쓰이지 않았다.[5][6][7]

10세기 중반까지 아행(ア行)의 エ(/e/)와 야행(ヤ行)의 エ(/je/)가 구별되었으나, 이후 /je/로 통합되었다. 기노 쓰라유키(紀貫之)의 《도사일기(土佐日記)》(935년 경)에는 두 글자의 구별이 나타난다. 미나모토노 시타고(源順) (911~983)의 《미나모토노 시타고집(源順集)》에 실린 아메쓰치노코토바에는 'え'가 두 번 나와 구별이 있던 시대의 것임을 알 수 있다. 미나모토노 다메노리(源為憲)의 《구유(口遊)》(970년)에 실린 다이니노우타와 이로하 노래에는 구별이 없다.[5][6][7]

상대 특수 가나 사용법의 구별은 거의 사라졌으며, 9세기에는 コ의 갑을 구분이 약간 남아 있었으나 곧 소멸했다.[3]

ハ행의 자음은 무성 양순 마찰음이었을 것이라고 추정된다.[28] 다만 어두 이외의 위치에서는 11세기 경까지 /w/|/w/일본어로 변화·합류했다. 이를 하행전호(ハ行転呼)라고 부른다.

サ행과 ザ행의 자음은 각각 /ɕ/, /ʑ/, /tɕ/, /dʑ/, /ts/, /dz/와 같은 파찰음이었을 가능성이 있다.[28]

オ와 ヲ가 합류한 이후, /wo/|/wo/일본어로 발음했을 것이라고 여겨진다.[28]

10세기에는 /e/|/e/일본어와 /je/|/je/일본어가 /je/|/je/일본어로 점진적으로 합쳐졌고, /o/|/o/일본어와 /wo/|/wo/일본어는 11세기까지 /wo/|/wo/일본어로 합쳐졌다.[5][6][7]

어떤 어휘에는 ブ(부)와 ム(무)의 혼동이 있었다. (예: けぶり(케부리)ーけむり(케무리), さぶしい(사부시이)ーさむしい(사무시이), ねむる(네무루)ーねぶる(네부루)).

| /a/|/a/일본어 | |

|---|---|

| /i/|/i/일본어 | |

| /u/|/u/일본어 | |

| /e/|/e/일본어 | |

| /o/|/o/일본어 |

| 양순 | 치경 | 경구개 | 연구개 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 비음 | /m/|/m/일본어 | /n/|/n/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 파열음 | /p/|/p/일본어 | /b/|/b/일본어 | /t/|/t/일본어 | /d/|/d/일본어 | colspan="2" | | /k/|/k/일본어 | /ɡ/|/ɡ/일본어 | ||||

| 마찰음 | /ɸ/|/ɸ/일본어 | | /s/|/s/일본어 | /z/|/z/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 유음 | colspan="2" | | /r/|/r/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 반모음 | colspan="2" | | colspan="2" | | /j/|/j/일본어 | /w/|/w/일본어 | ||||

고대 특수 가나 사용법(Jōdai Tokushu Kanazukai)에서 볼 수 있는 특정 철자 구분의 상실은 중고 일본어 시기 음운 변화의 가장 두드러진 특징이다. 이는 두 가지 유형의 コ|코일본어 , キ|키일본어, ヒ|히일본어를 구분했는데, 고대 일본어(Old Japanese) 단계 말기에 이미 흐릿해지기 시작하여 초기 중고 일본어에서는 완전히 사라졌다. 마지막으로 사라진 구분은 /ko1, go1/ 대 /ko2, go2/였다.[3] 예를 들어, 초기 중고 일본어 초기인 800년경에는 같은 텍스트에서 /ko1/는 초서체 「古|こ일본어」로, /ko2/는 초서체 「已|こ일본어」로 표기되었다.[4]

중국어(Chinese language) 차용어의 증가는 여러 음운적 영향을 미쳤는데, 구개음화(Palatalization (phonetics))]>[8] 및

4. 1. 음소

중고 일본어의 음소는 다음과 같다.- 11세기 초, 어두에서 아행(ア行)의 オ(/o/)와 와행(ワ行)의 ヲ(/wo/)의 구별이 사라졌다. 1075년에 성립된 《실담요집기(悉曇要集記)》에는 オ만 존재하고 ヲ는 쓰이지 않았다.[5][6][7]

- 10세기 중반까지 아행(ア行)의 エ(/e/)와 야행(ヤ行)의 エ(/je/)가 구별되었으나, 이후 /je/로 통합되었다. 기노 쓰라유키(紀貫之)의 《도사일기(土佐日記)》(935년 경)에는 두 글자의 구별이 나타나지만, 미나모토노 시타고(源順)](911~983)의 《미나모토노 시타고집(源順集)》에 실린 아메쓰치노코토바에는 'え'가 두 번 나와 구별이 있던 시대의 것임을 알 수 있다. 미나모토노 다메노리(源為憲)의 《구유(口遊)》(970년)에 실린 다이니노우타에는 구별이 없고, 이로하 노래에도 마찬가지로 구별이 없다.[5][6][7]

- 상대 특수 가나 사용법의 구별은 거의 사라졌으며, 9세기에는 コ의 갑을 구분이 약간 남아 있었으나 곧 소멸했다.[3]

| ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 아행(ア行) | a | i | u | e | o |

| 가행(カ行) | ka | ki | ku | ke | ko, kwo |

| 사행(サ行) | sa | si | su | se | so |

| 타행(タ行) | ta | ti | tu | te | to |

| 나행(ナ行) | na | ni | nu | ne | no |

| 하행(ハ行) | pa | pi | pu | pe | po |

| 마행(マ行) | ma | mi | mu | me | mo |

| 야행(ヤ行) | ja | ju | je | jo | |

| 라행(ラ行) | ɾa | ɾi | ɾu | ɾe | ɾo |

| 와행(ワ行) | wa | wi | we | wo |

4. 2. 음성

ハ행의 자음은 무성 양순 마찰음이었을 것이라고 추정된다.[28] 다만 어두 이외의 위치에서는 11세기 경까지 /w/|/w/일본어로 변화·합류했다. 이를 하행전호(ハ行転呼)라고 부른다.サ행과 ザ행의 자음은 각각 /ɕ/, /ʑ/, /tɕ/, /dʑ/, /ts/, /dz/와 같은 파찰음이었을 가능성이 있다.[28]

オ와 ヲ가 합류한 이후, /wo/|/wo/일본어로 발음했을 것이라고 여겨진다.[28]

10세기에는 /e/|/e/일본어와 /je/|/je/일본어가 /je/|/je/일본어로 점진적으로 합쳐졌고, /o/|/o/일본어와 /wo/|/wo/일본어는 11세기까지 /wo/|/wo/일본어로 합쳐졌다.[5][6][7]

어떤 어휘에는 ブ(부)와 ム(무)의 혼동이 있었다. (예: けぶり(케부리)ーけむり(케무리), さぶしい(사부시이)ーさむしい(사무시이), ねむる(네무루)ーねぶる(네부루)).

| /a/|/a/일본어 | |

|---|---|

| /i/|/i/일본어 | |

| /u/|/u/일본어 | |

| /e/|/e/일본어 | |

| /o/|/o/일본어 |

| 양순 | 치경 | 경구개 | 연구개 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 비음 | /m/|/m/일본어 | /n/|/n/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 파열음 | /p/|/p/일본어 | /b/|/b/일본어 | /t/|/t/일본어 | /d/|/d/일본어 | colspan="2" | | /k/|/k/일본어 | /ɡ/|/ɡ/일본어 | ||||

| 마찰음 | /ɸ/|/ɸ/일본어 | | /s/|/s/일본어 | /z/|/z/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 유음 | colspan="2" | | /r/|/r/일본어 | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| 반모음 | colspan="2" | | colspan="2" | | /j/|/j/일본어 | /w/|/w/일본어 | ||||

4. 3. 음운 변화와 한일 관계

고대 특수 가나 사용법(Jōdai Tokushu Kanazukai)에서 볼 수 있는 특정 철자 구분의 상실은 중고 일본어 시기 음운 변화의 가장 두드러진 특징이다. 이는 두 가지 유형의 , , 를 구분했는데, 고대 일본어(Old Japanese) 단계 말기에 이미 흐릿해지기 시작하여 초기 중고 일본어에서는 완전히 사라졌다. 마지막으로 사라진 구분은 /ko1, go1/ 대 /ko2, go2/였다.[3] 예를 들어, 초기 중고 일본어 초기인 800년경에는 같은 텍스트에서 /ko1/는 초서체 「古|こ일본어」로, /ko2/는 초서체 「已|こ일본어」로 표기되었다.[4]10세기에는 와 가 로 점진적으로 합쳐졌고, 와 는 11세기까지 /wo/로 합쳐졌다.[5][6][7]

중국어(Chinese language) 차용어의 증가는 여러 음운적 영향을 미쳤는데, 구개음화(Palatalization (phonetics))]>[8] 및

5. 문법

중고 일본어는 주어-목적어-서술어 어순을 가진 교착어이며, 주제-술어 구조를 가지고 있다.

중고 일본어의 문장은 크기 순서대로 문장, 구, 단어로 나눌 수 있다.

- 문장 (文|ぶん일본어): 마침표(。)로 구분되는 의미 있는 단어들의 집합이다.

- 예시 (『다케토리모노가타리』): 今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。|이마와 무카시, 타케토리노 오키나토 이우 모노 아리케리.일본어

- 한국어 번역: 지금은 옛날, 대나무를 베는 노인이라고 하는 사람이 있었다.

- 참고: '昔|무카시일본어'(옛날)는 명사이지만 사실상 "옛날이다"라는 의미의 술어이다. 초기 중세 일본어에서는 술어가 반드시 동사일 필요는 없었다.

- 구 (文節|분세쓰일본어): 의미에 따라 자연스럽게 구분되는 가장 작은 단위이다.

- 예시: 今は일본어 昔일본어、竹取の일본어 翁と일본어 いふ일본어 者일본어 ありけり일본어。

- 조사 'は|와일본어'는 명사 '今|이마일본어'(지금)를 강조한다.

- 조사 'の|노일본어'는 '竹取|타케토리일본어'(대나무를 베는, 복합 명사)와 '翁|오키나일본어'(노인)의 관계를 나타낸다.

- 조사 'と|토일본어'는 '竹取|타케토리일본어'로 수식된 호칭 '翁|오키나일본어'를 동사 'いふ|이우일본어'(말하다)에 연결한다.

- 조동사 'けり|케리일본어'는 동사 'あり|아리일본어'(있다)가 묘사하는 것이 과거의 소문이지 직접 경험이 아님을 나타낸다.

- 단어 (単語|탄고일본어): 가장 작은 문법 단위이다.

- 예시: 今일본어 は일본어 昔일본어、竹取일본어 の일본어 翁일본어 と일본어 いふ일본어 者일본어 あり일본어 けり일본어。

- 참고: '竹取|타케토리일본어'는 명사 '竹|타케일본어'와 동사 '取り|토리일본어'(얻다, 원형)의 결합이지만, 모든 복합 명사, 동사, 형용사는 단일 문법 단위로 간주된다.

중고 일본어는 상대 일본어와 달리 성점 자료를 바탕으로 억양 체계를 알 수 있다. ⟨F⟩는 하강조, ⟨H⟩는 고조, ⟨R⟩는 상승조, ⟨L⟩는 저조를 의미한다.[29]

규칙적인 악센트 활용을 보이는 용언은 저기식(낮게 시작)과 고기식(높게 시작)으로 나뉜다. 이는 도쿄식 악센트의 유핵과 무핵에 대응하지만, 수도권 방언에서는 형용사의 경우 이 둘이 거의 합쳐져 있다.[29]

5. 1. 동사

活用の種類|かつようのしゅるい|가쓰요노슈루이일본어語幹|ごかん|고칸일본어

活用形|かつようけい|가쓰요케이일본어

未然形|みぜんけい|미젠케이일본어

連用形|れんようけい|렌요케이일본어

終止形|しゅうしけい|슈시케이일본어

連体形|れんたいけい|렌타이케이일본어

已然形|いぜんけい|이젠케이일본어

命令形|めいれいけい|메이레이케이일본어

四段|よだん|요단일본어

上一段|かみいちだん|가미이치단일본어

下一段|しもいちだん|시모이치단일본어

上二段|かみにだん|가미니단일본어

下二段|しもにだん|시모니단일본어

カ変|カへん|가헨일본어

サ変|サへん|사헨일본어

ナ変|ナへん|나헨일본어

ラ変|ラへん|라헨일본어