긴키 방언

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

긴키 방언은 일본 긴키 지방에서 사용되는 방언으로, 오랜 역사와 함께 일본어의 중요한 부분을 차지한다. 헤이안 시대에는 교토 방언이 중앙어로 여겨졌으며, 에도 시대에는 에도 방언과 함께 주요 방언으로 자리 잡았다. 현재는 오사카벤을 중심으로 한 간사이벤이 널리 알려져 있으며, 연예계를 통해 전국적으로 인지도를 얻었다. 긴키 방언은 음운, 문법, 어휘 등에서 독특한 특징을 보이며, 특히 음성적으로 강한 모음과 간사이식 악센트가 두드러진다. 또한, 다양한 하위 방언으로 나뉘며, 각 지역의 문화와 정체성을 반영한다. 최근에는 표준어화 경향이 나타나고 있지만, 여전히 지역 주민들의 강한 자부심과 애착을 받고 있으며, 미디어에서도 널리 사용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 긴키 방언 - 미에 방언

미에 방언은 미에현에서 사용되는 일본어 방언으로 긴키 방언에 속하며 도카이토산 방언의 특징을 일부 공유하고, 이비강을 경계로 오와리 방언과 나뉘며, 기타미에 방언과 미나미미에 방언으로 나뉘어 뚜렷한 차이를 보인다. - 긴키 방언 - 교코토바

교코토바는 교토에서 발전한 방언으로, 일본 역사와 문화에서 중요한 위치를 차지하며 섬세하고 우아한 표현, 존칭어 발달, 궁중어 영향 등의 특징을 지니지만, 표준어 사용 장려와 간사이 방언의 영향으로 사용 빈도가 감소하고 있다. - 일본어의 방언 - 게센어

게센어는 일본 이와테현 기센 지구에서 사용되었던 언어로, 도호쿠 방언의 일종으로 분류되기도 하지만 아이누어의 영향을 받아 독자적인 언어라는 주장도 있으며, 현대 일본어와 차이를 보이는 어휘와 문법, 발음 체계로 인해 지역 언어 부흥 운동의 대상이 되었으나, 방언인지 독립된 언어인지 논쟁 중이다. - 일본어의 방언 - 주고쿠 방언

주고쿠 방언은 일본 주고쿠 지방에서 사용되는 방언으로, 산인 방언과 산요 방언으로 나뉘며, 독특한 음운론적 특징과 문법 및 어휘를 가진다.

| 긴키 방언 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 이름 | 간사이 방언 |

| 다른 이름 | 긴키 방언 가미가타 방언 |

| 원어 이름 | 関西弁 (간사이벤) 関西方言 (간사이 호겐) 近畿方言 (킨키 호겐) 上方言葉 (가미가타 코토바) 上方語 (가미가타 고) |

| 사용 국가 | 일본 |

| 사용 지역 | 간사이 지방 |

| 언어 정보 | |

| 언어 계통 | 알타이어족 (Altaic) 일본어족 (Japonic) 일본어 (Japanese) 서부 일본어 (Western Japanese) |

| ISO 639-3 | 방언 (dialect) |

| Glottolog | kink1238 |

| Glottolog 참조 | Kinki |

| 특징 | |

| 예시 1 | Iwashi o tabena akan! (정어리를 먹어야 해!) |

| 예시 2 | Chikan wa akan de. Zettai akan de (변태는 안 돼. 절대 안 돼!) |

| 예시 3 | Kii tsuke yā, Anta no koto ya de, Sono baggu (조심해, 네 얘기야, 그 가방) |

| 참고 사항 | |

| 간사이 지방 | 교토, 오사카, 고베를 잇는 도시권을 말하며, 일본 제2의 인구 밀집 및 산업화 지역으로 2천만 명이 넘는 사람이 거주한다. |

| 역사적 배경 | 에도 시대 이전에는 교토가 1000년 이상의 중심지로서 긴키 방언이 표준어의 역할을 했다. |

2. 역사

고대부터 긴키 지방은 기나이 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했다. 중세 이후로는 교토, 근대 이후로는 오사카가 최대 도시가 되어 문화권을 형성하였고, 언어적으로도 교토와 오사카를 중심으로 비교적 덩어리진 방언권이 형성되었다. 교토와 오사카의 방언을 합해서 '''가미가타고'''(上方語)나 '''게이한고'''(京阪語)라고도 부른다.

긴키 지방 주변에서는 시고쿠 방언과 호쿠리쿠 방언에서 긴키 방언적인 성격이 잘 확인된다. 특히 긴키 지방과 교류가 활발한 도쿠시마현은 언어적으로도 영향이 강하고, 효고현 아와지섬과의 사이에서는 방언 차이가 거의 없다(아와벤 참조).[96] 기후·아이치 방언도 문법이나 어휘에서 긴키 방언과의 공통점이 많고, 세노의 일부에서는 악센트도 긴키 방언적이다(미노벤 참조). 긴키·시코쿠·호쿠리쿠의 방언에 공통점이 많은 배경에는 일찍이 육로와 해로를 통한 교통이 편했던 것과, 세토 내해나 동해 연변을 따라 말이 잘 전파되었기 때문이라고 생각된다.[96]

긴키 방언의 주된 특징은 5모음을 분명히 발음하는 것, 게이한식 악센트, ウ음편, 연용형에 의한 명령, 단정의 「や」, 부정의 「ん」과 「へん」의 병용, 「はる」로 대표되는 경어 체계, 「わい」「うち」「わて」라는 일인칭 등이다. 문법과 어휘는 긴키 지방에 남아있지 않고 서일본에서 넓게 통용되는 것이 많다. 단, 교토·오사카 등 긴키 중앙부에서는 「いる」의 사용과 サ행 イ음편의 소실 등 동일본 방언과 공통되는 요소도 있다.

이야기 등의 글말이 발달한 긴키에서는 말의 변화가 비교적 적고, 옛 악센트가 보존되기 쉬웠다. 특히 악센트는 천 년 전의 것과 비교했을 때 거의 변하지 않았다고 여겨진다.[97]

2. 1. 고대 ~ 중세

상대부터 근세까지 일본의 문화·경제의 중심은 긴키 지방이었기 때문에, 상대에는 오사카 평야와 나라 분지, 헤이안 시대 이후에는 교토의 방언이 오랫동안 중앙어(표준어)로 여겨졌고, 문어체도 헤이안 시대 귀족의 교토 방언을 기반으로 성립되었다(고대 일본어).[23] 일본어 중에서 고대부터 연속적으로 문헌 자료가 남아 있는 유일한 방언이며, 또한 문예 활동의 중심지였기 때문에, 일본어의 역사를 말할 때 가장 중요한 방언이다. 헤이안 천도 이후, 오랫동안 수도가 있었던 교토에서는 스스로의 방언을 중앙어라고 자부하며, 타 지방(특히 도고쿠)의 방언을 얕보는 풍조가 형성되었다. 중세 말에 포르투갈 등에서 일본을 방문한 선교사도, 공가의 교토 방언(어소 말)을 모범으로 해야 할 유력한 일본어로 취급하고 있다(조앙 로드리게스의 『일본 대문전』 등).[23]역사가 바뀌는 것은 에도 시대 후기, 에도 막부 정권의 안정에 따라 에도의 서민 문화가 성숙하고, 일본의 문화·경제의 중심에 에도가 가미가타와 어깨를 나란히 한 시대이다(화정 문화도 참조). 에도에서는 서민 문화의 발전과 함께 에도 말의 지위가 향상되어, 가미가타·에도의 두 유력 방언이 병존·대립하는 일본어사상 유일한 사태가 생겼다.[23] 현대의 간사이와 간토의 방언 대항 의식은 이러한 역사적 배경에서 형성된 것이다. 골계본 『우키요부로』(1808년)에도 에도 여자와 가미가타 여자의 말다툼의 묘사가 있다.[23]

가미가타 말의 지위가 높았던 에도 중기까지, 에도의 상급 무사와 교양층은 가미가타 말을 흉내 내어 말했다고 한다. 그 후 에도 말의 지위 향상에 따라 가미가타풍의 말투는 사라졌지만, 한편 가미가타풍의 말투는 "노인의 말", "권위자의 말"로서 가부키나 희작 등에서 스테레오타입화되었다. 이것이 "와시(私)는 모르는 것이오"와 같은 노인이나 고풍스러운 권위자(영주 등)의 역할어의 기원이다(노인어도 참조).[24]

에도 시대는, 오사카가 상업 도시로 번영하여, 교토를 능가하는 가미가타 최대의 도시가 된 시대이기도 하다. 풍요로운 경제력을 배경으로 가미가타 문화의 일익을 담당하게 되었고, 언어 면에서도 오사카 방언과 교토 방언으로 대항 의식이 생겼다. 1759년의 샤레본 『미미초시』에도 묘사가 있다.[25]

2. 2. 근세

상대부터 근세까지 일본의 문화·경제 중심은 긴키 지방이었으므로, 상대에는 오사카 평야나 나라 분지, 헤이안 이후에는 교토의 방언이 오랫동안 중앙어가 되었고, 문어로도 헤이안 시대 귀족의 교토 방언을 토대로 성립했다(중고 일본어). 일본어에서도 고대부터 연속해서 문헌 자료가 남은 유일한 방언이며, 또한 문예 활동의 중심지였던 연유로 일본어사를 보여주는 가장 중요한 방언이다. 헤이안 천도 후, 오랫동안 도읍이었던 교토에서는 자신들의 방언을 중앙어라고 자부했고, 타 지방의 방언을 얕보는 풍조가 형성되었다. 중세 말에 포르투갈 등에서 일본을 방문한 선교사도, 공가(公家)의 교토 방언(고쇼코토바(御所言葉))을 모범으로 해야 할 유력한 일본어로서 여겼다(주앙 호드리게스 『일본대문전』(日本大文典) 등).역사가 바뀐 것은 에도 시대 후기, 에도 막부 정권의 안정에 따른 에도의 조닌 문화(町人文化)가 성숙하고, 일본 문화·경제의 중심으로 에도가 가미가타에 어깨를 나란히 한 시대이다(가세 문화(化政文化) 참조). 에도에서는 조닌 문화의 발전과 함께 에도말의 지위가 향상하고, 가미가타·에도 두 개의 유력 방언이 병존하고 맞버틴 일본어사상 유일한 사태가 일어났다. 현대의 간사이와 간토의 방언 대항 의식은 이러한 역사 배경으로부터 형성된 것이다. 곳케본(滑稽本) 『우키요부로(浮世風呂)』(1808년)에도 에도 여자와 가미가타 여자의 말싸움 묘사가 있다(이하는 그 일부).

:"그런데, 말씀해 주시겠어요? 에도 말을 비웃으시는 당신, 백인일수(햐쿠닌시)의 노래에 뭐라고 적혀 있나요?"

:"거봐요. 벌써 백인일수(햐쿠닌시)야. 그건 '시'가 아니라 백인일수(햐쿠닌슈)잖아. 아직 '샤쿠닌시'라고 말하지 않는 것이 믿음직스럽네."

:"그건, 내가 말 실수했더라도 말이에요."

:"실수했어, 가 아니야. '이이소코나이'지. 정말 듣기 거북하네. 연극 같은 걸 보면, 지금이 마지막(세에고)이라고, 관념(칸넨) 어쩌구 하거나, 대원(데에간) 성취 감사하다고 말하고, 만세(만제에)의, 사이조(세에조)의, 깃파나 남자라고 말하는데, 빛을 내는 사람이 없으니, 잘 끝났네."

:"그렇지. 가미가타도 안 좋지. 빛을 내는 사람이래. 빛낸다는 것은 벼락인가요. 정말 싫어. 에도에서는 꾸짖는다고 말해요. 아, 그런 단편적인 말은 하지 않아요."

:"깃파니 히카루. 과연. 이건 내가 잘못했어."

가미가타말(上方言葉)이 권위있는 말이 된 에도 중기까지, 에도의 상급 무사나 교양층은 가미가타말을 흉내냈다고 여겨진다. 그 후 에도말의 지위 향상에 따라서 가미가타풍의 말하기 방식은 쓰이지 않게 되었으나, 한편으로 가미가타풍의 표현은 '노인의 말', '권위자의 말'로서 가부키나 게사쿠(戯作) 등에서 스테레오 타입화되었다. 이것이 "와시(私)는 모르는 것이오"와 같은 노인이나 고풍스러운 권위자(영주 등)의 역할어의 기원이다(노인어 참조).[102]

에도시대는 오사카가 상업 도시로서 번영하고, 교토를 능가하는 가미가타 최대의 도시가 된 시대이기도 하다. 넉넉한 경제력을 배경으로 가미가타 문화의 한 날개를 맡게 되고, 언어적으로도 오사카 방언과 교토 방언에서 대항 의식이 일어났다. 1759년의 샤레본(洒落本) 『이야미조우시(弥味草紙)』에도 아래와 같은 묘사가 있다.[103]

:요즘 교토에서 온 유녀는 나니와의 도톤보리라는 곳의 유곽에 의지해 일했는데, 걸핏하면 교토 말을 써서 사람을 업신여기고, '오오키이'는 '이카츠이', '누쿠이'는 '아타타카'라고 하는 등, 그 외 고귀한 말의 끝부분을 기억하고, 그 불쾌함이 한이 없다고 한다.

메이지 시대의 도쿄 천도에 따라서 표준어는 도쿄 방언(특히 야마노테말(山の手言葉))를 바탕으로 정비되어, 긴키방언은 하나의 지방 방언에 안주하게 되어, 긴키 방언도 표준어의 영향을 받게 되었다. 호시나 고이치(保科孝一)가 1915년 시점에서 '도쿄말은 간토 방언의 계통에 속하는 것이나, 그러나 이것을 기초로서 표준어를 제정하는 경우에는, 간사이 방언과의 조화를 꾀하는 것은, 어느 정도까지 필요하다'고 기록하는 등,[104] 근대 이후에도 일정한 영향력이 남아 있었다. 1954년 우메사오 다다오가 '제2표준어론'('간토계 표준어'에 대항해서 간사이계의 제2의 표준어를 만들자는 의견)을 주창한 적도 있으나,[105] 현실은 하지 않았다.

2. 3. 근대 ~ 현대

메이지 시대에 도쿄로 수도가 옮겨가면서, 표준어는 도쿄 방언(특히 야마노테 방언)을 중심으로 만들어졌다. 이로 인해 긴키 방언은 지방 방언으로 여겨지게 되었고, 표준어의 영향을 받게 되었다. 하지만 1915년에 호시나 고이치는 "표준어를 정할 때 간사이 방언과의 조화를 고려해야 한다"고 언급할 정도로,[104] 긴키 방언은 근대 이후에도 어느 정도 영향력을 유지했다. 1954년에는 우메사오 다다오가 '제2표준어론'을 주장하며 간사이 방언을 기반으로 한 제2의 표준어를 만들자는 의견을 제시했지만,[105] 실현되지는 않았다.간사이 방언은 천 년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 헤이조쿄(나라)와 헤이안쿄(교토)가 수도였을 때는 사실상 표준어였다. 에도 막부 시대에 일본의 중심지가 에도로 옮겨가면서 에도 방언이 간사이 방언을 대체하게 되었고, 메이지 유신 이후 수도가 도쿄로 옮겨지면서 간사이 방언은 지방 방언으로 굳어졌다.

일본에서 전국적인 교육과 미디어를 통해 표준어가 보급되면서, 간사이 방언의 특징과 지역적 차이는 점차 줄어들었다. 하지만 간사이 지방은 간토 지방 다음으로 인구가 많은 지역으로, 약 2천만 명이 간사이 방언을 사용하고 있다. 간사이 방언은 여전히 가장 널리 사용되고 알려져 있으며, 영향력 있는 비표준 일본어 방언이다. 간사이 방언의 표현은 다른 방언이나 표준 일본어에도 종종 사용된다. 많은 간사이 사람들은 자신들의 말투에 애착을 가지고 있으며, 도쿄에 대한 강한 지역적 경쟁 의식을 가지고 있다.[3]

다이쇼 시대 이후, 오사카에서 만자이라는 일본 코미디 형식이 발전하면서, 요시모토 흥업과 같은 오사카 기반의 코미디언들이 오사카 방언을 사용하여 일본 미디어에 출연하게 되었다. 이러한 영향으로 간사이 방언 화자들은 다른 방언 화자들보다 더 재미있고 말이 많은 것으로 여겨지기도 한다. 심지어 도쿄 사람들도 웃음을 유발하기 위해 간사이 방언을 흉내 내기도 한다.[4]

근기 방언은 화자 인구가 많고, 게이한신의 문화력과 경제력을 바탕으로 여전히 강력한 방언 세력을 유지하고 있다. 특히 오사카 방언은 연예를 통해 일본 전역에 널리 알려져 있다. 하지만 연예에서 사용되는 오사카 방언은 전국 시청자들이 이해하기 쉽도록 표준어를 섞거나 과장하는 경우가 있어, 센바 방언을 비롯한 전통적인 오사카 방언과는 다른 "요시모토벤일본어"이라고 비판받기도 한다.[28]

근기 방언은 인지도가 높을 뿐만 아니라 표준어와 각 지역의 방언에도 영향을 미치고 있다. "함께", "힘들다", "푸념하다", "느긋일본어", "짜증나다", "귀찮다", "양키 (불량 청소년)일본어" 등 다양한 어휘가 표준어에 차용되거나, "관동은 바카일본어, 관서는 아호일본어"였던 것이 도쿄에서도 "아호보다 바카가 더 심하게 들린다"는 사람이 많아졌다.[29]

근기 지방 사람들은 자신들의 방언에 대한 애착과 자부심이 강하다고 알려져 있다. 실제로 2000년에 오사카에서 실시된 조사에서, 도쿄의 말에 대해 70%가 "싫다" 또는 "어느 쪽이냐 하면 싫다"고 답했고, 지역 말에 대해서는 90%가 "좋다" 또는 "어느 쪽이냐 하면 좋다"고 답했다.[29] 그러나 다른 지방과 마찬가지로 표준어화, 도쿄 방언화가 진행되어, 단카이 주니어 이후 세대에서는 표준어, 도쿄의 속어, 젊은이 말일본어이 혼합된 말투가 주류를 이루고 있다. (1993년에 오사카부 네야가와시일본어에서 기록된 20세 여성과 21세 여성의 대화 일부[30])

: A: 역시 머리카락, 이대로 파마를 할까, 좀 짧게 자를까, 어떻게 할까, 고민하고 있어.

: B: 짧게 잘라?

: A: 음. 그렇네. 꽤, 잡지에 별로 좋은 게 안 실렸으니까.

근기 지방에는 교토의 고쇼말, 오사카의 상인말(오사카 방언#센바 방언일본어과 도지마말일본어 등)과 예능말(간사이 가부키일본어, 분라쿠일본어, 가미가타 라쿠고일본어 등), 유곽일본어말(교토 시마바라일본어와 오사카 신마치 유곽일본어 등), 시마 반도일본어의 해녀일본어말, 기이 산지일본어의 임업 및 산악 신앙일본어 관련 말, 이세 신궁일본어의 사자춤일본어 신악 말 등, 계층, 직업별로 다양한 말투가 있었다. 그러나 근대 이후, 특히 태평양 전쟁 후, 계층 사회와 생활 습관이 크게 변화하면서 다양성은 옅어지고 있다. 지역 간에도 다양성이 쇠퇴하고 있으며, 교통망 발달로 오사카를 중심으로 한 대도시권이 확대되면서 "간사이 공통어일본어" (관동의 수도권 방언일본어에 해당)라고 할 수 있는 방언으로 균질화되어 가고 있다. 예를 들어, 서로 의식하며 큰 차이를 보였던 교토 방언과 오사카 방언도 이러한 경향이 뚜렷하게 나타나는 것은 단카이 세대일본어까지로 제한되고 있다.

연예 문화의 영향으로, 간사이 광역권 텔레비전 방송국일본어의 간사이 로컬일본어 버라이어티 프로그램에서는 출연자와 아나운서일본어가 방언으로 대화하는 경우가 많으며, 표준어를 사용하는 일본방송협회일본어도 예외는 아니다. 방언이 미디어라는 공공의 장에서 일정한 영향력을 가지고 있는 것은 다른 지방에서는 보기 드문 현상이다. 한편, 미디어의 강한 영향력으로 인해 방송에서 사용되는 방언은 근기 방언 균질화의 한 요인이 되고 있다.

2014년에는 페이스북이 간사이 방언을 공식 지원했다.[31] 2019년에는 Vivaldi가 간사이 방언의 공식 지원을 표명했다.[32]

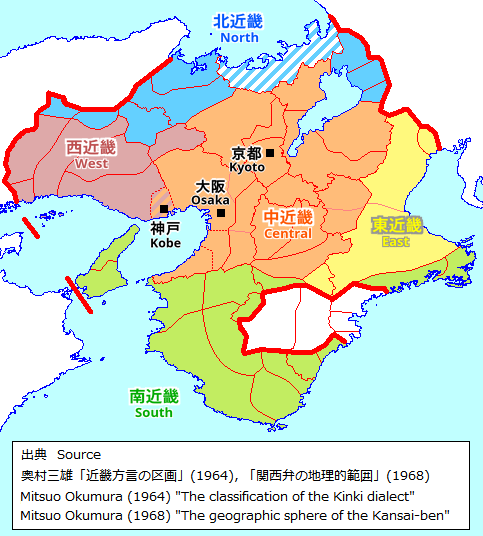

3. 방언 구획

고대부터 긴키 지방은 기나이 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했다. 중세 이후로는 교토, 근대 이후로는 오사카가 최대 도시가 되어 문화권을 형성하였고, 언어적으로도 교토와 오사카를 중심으로 비교적 덩어리진 방언권이 형성되었다. 교토와 오사카의 방언을 합해서 '''가미가타고'''(上方語)나 '''게이한고'''(京阪語)라고도 부른다.[96]

긴키 지방 주변에서는 시고쿠 방언과 호쿠리쿠 방언에서 긴키 방언적인 성격이 잘 확인된다. 특히 긴키 지방과 교류가 활발한 도쿠시마현은 언어적으로도 영향이 강하고, 효고현 아와지섬과의 양안에서는 방언차가 거의 없다(아와벤(阿波弁) 참조).[96] 기후·아이치 방언도 문법이나 어휘에서 긴키 방언과의 공통점이 많고, 세노(西濃)의 일부에서는 악센트도 긴키 방언적이다(미노벤(美濃弁) 참조). 긴키·시코쿠·호쿠리쿠 방언에 공통점이 많은 배경에는 일찍이 육로와 해로를 통한 교통이 편했던 것과, 세토 내해나 동해 연변을 따라 말이 잘 전파되었기 때문이라고 생각된다.[96]

긴키 방언의 주된 특징으로는 5모음을 분명히 발음하는 것, 게이한식 악센트, ウ음편, 연용형에 의한 명령, 단정의 「や」, 부정의 「ん」과 「へん」의 병용, 경어 체계, 「わい」「うち」「わて」라는 일인칭 등이 있지만, 문법과 어휘에 관해서는 긴키 지방에 남아있지 않고 서일본에서 넓게 통용되는 것이 많다. 단, 교토·오사카 등 긴키 중앙부에서는 「いる」의 사용과 サ행 イ음편의 소실 등 동일본 방언과 공통되는 요소도 있다.

긴키 방언 내에서의 방언 구획에는 다양한 안이 제창되었으나, 자연지리적·문화적 조건을 고려하여 게이한으로부터의 거리를 기준으로 구획하는 것이 일반적이다(방언주권론). 즉, 게이한과 그 주변 긴키 중앙부(반경 50km권 내[99][98])는 긴키 방언의 특징을 많이 가지고 있으며, 게이한에서 멀어질수록 다른 긴키 방언과의 차이가 커지는 한편 오래된 언어 상태를 지니고 있다.[96]

효고현 다지마(다지마벤)과 교토부 단고 서부(단고벤)는 행정상으로는 긴키 지방이나, 방언은 도쿄식 악센트를 사용하는 등 차이가 커서 주고쿠 방언으로 분류된다. 기이 반도에서 특히 산악이 험한 나라현 오쿠요시노는 언어섬으로 유명하며, 긴키 방언적인 특징이 거의 나타나지 않는다.[100] 미에현은 아이치현과의 현 경계 부근의 이비강을 경계로 악센트 등의 언어 경계가 나타나며, 오쿠요시노보다 게이한 방언에 가까워 긴키 방언에 포함된다.[101]

3. 1. 주요 도시 방언

- '''오사카벤(오사카 사투리])'''

대부분의 일본인들은 간사이 사투리와 동일시하지만, 간사이 사투리의 특징으로 여겨지는 용어 중 일부는 실제로 오사카와 그 주변 지역에서만 사용된다. 가장 유명한 것은 "모카리맛카?"(''mōkarimakka?일본어|모카리맛카?'')라는 단어인데, 이는 "장사 잘 되십니까?"라는 뜻으로 번역된다. 이는 "수익이 나다, 이윤을 내다"라는 뜻의 동사 ''모카루''(儲かる)에서 파생되었다. 이것은 오사카 사람이 다른 오사카 사람에게 인사말로 건네는 것으로 알려져 있으며, 적절한 응답은 "음, 그럭저럭"(''maa, bochi bochi denna|마, 보치 보치 덴나일본어'')이다.

"모카리맛카" 뒤에 있는 생각은 오사카가 역사적으로 상인 문화의 중심지였다는 것이다. 이 구절은 하층 상인들 사이에서 생겨났으며, 오늘날에도 친근하고 편안한 방식으로 사업주에게 인사를 건네는 데 사용할 수 있지만, 보편적인 인사말은 아니다. 후자의 구절 역시 오사카 특유의 표현인데, 특히 "보치 보치"(bochi bochi|보치 보치일본어)라는 단어가 그렇다. 이것은 기본적으로 "그럭저럭"이라는 의미로, 조금씩 좋아지거나 더 나빠지지 않는 것을 의미한다. "모카리맛카"와 달리 "보치 보치"는 점진적인 개선이나 부정적인 변화의 부재를 나타내기 위해 다양한 상황에서 사용된다. 또한, "보치 보치"는 표준 일본어 "소로 소로" 대신 사용할 수 있으며, 예를 들어 "보치 보치 이코 카"(''bochi bochi iko ka|보치 보치 이코 카일본어'')는 "슬슬 가야 할 시간이야"라는 뜻이다.[10]

에도 시대에는 오사카의 중앙 상업 지구에 있는 부유한 상인들의 사회 방언인 '''센바 코토바(船場言葉)'''가 표준 오사카벤으로 여겨졌다. 이는 교토벤을 기반으로 한 정중한 말투와 사업 유형, 계급, 직위 등에 따라 미묘한 차이를 보이는 것이 특징이었다. 메이지 시대, 다이쇼 시대, 쇼와 시대에 약간의 변화를 거쳐 전해졌지만, 태평양 전쟁 이후 센바 코토바는 사업 관행의 현대화로 인해 거의 사용되지 않는 사투리가 되었다. 센바 코토바는 흔한 오사카 사투리 종결어 "오마스" 대신 정중한 종결어 "고와스" 또는 "고아스"와 아래에 언급된 상인 가족에게 특징적인 형태로 유명했다.

'''센슈벤'''(센슈벤)과 '''가와치벤'''(가와치弁)과 같은 오사카벤의 남부 분파는 굴절된 "r" 발음, 의문 조사 "케", 그리고 2인칭 "와레"를 특징으로 하는 거친 어조로 유명하다. 오사카에서 남쪽으로 갈수록 언어가 더 거칠어지는 것으로 간주되며, 기시와다의 지역 센슈벤은 거친 정도가 최고조에 달한다고 한다.[12]

- '''교토벤(京都弁)''' 또는 '''교토코토바(京言葉)'''

공손함과 완곡한 표현의 발달이 특징이다. 교토벤은 그 특징과 기온의 ''게이샤''(교토벤에서는 ''geikohan|게이코한일본어''과 ''maiko|마이코일본어''-한)의 이미지 때문에 우아하고 여성스러운 사투리로 여겨지며, 전통적인 교토벤의 가장 눈에 띄는 화자이다.[13] 교토벤은 ''gosho kotoba|고쇼 코토바일본어''라고 불리는 궁정 방언과 ''machikata kotoba|마치카타 코토바일본어''라고 불리는 시민 방언으로 나뉜다. 전자는 천황이 도쿄로 이주하기 전에 궁중 귀족들이 사용했으며, 일부 구절은 몇몇 몬제키에서 계승되었다. 후자는 나카교구, 교토의 옛 상인 가문, 니시진의 장인, 하나마치(기온, 미야가와초 등)의 게이샤와 같이 각 사회 계층에 따라 미묘한 차이가 있다.

교토벤은 794년부터 18세기까지 사실상의 표준 일본어였으며, 일부 교토 사람들은 여전히 그 억양에 자부심을 가지고 있다. 그들은 도쿄 사람들이 교토벤을 지방 억양으로 취급할 때 화를 낸다.[13] 그러나 전통적인 교토벤은 전통적인 교토 관습의 계승을 중시하는 ''게이샤''의 세계를 제외하고 점차 쇠퇴하고 있다. 예를 들어, 표준 ''데스'' 대신 유명한 교토의 연결 어미 ''도스''는 현재 몇몇 어르신들과 ''게이샤''가 사용한다.[14]

동사 활용 ''-하루''는 현대 교토에서 격식 없는 대화의 필수적인 부분이다. 오사카 및 그 주변 지역에서 ''-하루''는 동사의 기본(비격식) 형태보다 어느 정도의 공손함을 가지고 있으며, 비격식과 더 정중한 ''-마스'' 활용의 중간쯤에 위치한다. 그러나 교토에서는 널리 사용되기 때문에 그 위치가 정중한 분위기보다는 비격식에 훨씬 더 가깝다. 교토 사람들, 특히 나이 드신 여성들은 가족은 물론 동물과 날씨에도 -''하루''를 자주 사용한다.[15]

- '''탄고벤(丹後弁)'''

교토부 최북단에서 사용되며 간사이 방언으로 간주하기에는 너무나 다르며 일반적으로 주고쿠 방언에 포함된다. 예를 들어, 연결 어미 ''다'', 도쿄식 억양, 존칭 동사 어미 -''나루''는 -''하루'' 대신 사용되며, ''아카이'' "빨간색"의 와 같은 독특한 이중 모음이 있다.

- '''효고현'''

간사이 지방에서 가장 큰 현이며, 현 내에서도 몇 가지 다른 방언이 사용된다. 효고현 북부, 옛 다지마 국에서 사용되는 '''다지마벤(但馬弁)'''은 주고쿠 방언과 마찬가지로 단고벤에 속한다. 고대 모음 시퀀스 /au/는 많은 일본어 방언에서 로 변했지만, 다지마, 돗토리현 및 이즈모 국 방언에서는 /au/가 로 변했다. 따라서 간사이 단어 "아호"(ahō|아호일본어, 바보)는 다지마벤에서 "아하"(ahaa|아하일본어)로 발음된다.

효고현 남서부, 옛 하리마 국 (별칭 반슈)에서 사용되는 방언은 '''반슈벤'''이라고 불린다. 주고쿠 방언과 마찬가지로 진행형 "-요루"와 완료형 "-토루"의 시제 구분이 있다. 반슈벤은 "-요루"와 "-토루"가 "-요"와 "-토"로 변환되는 것으로 유명하며, 때로는 "-욘"과 "-톤"으로 변환되기도 한다. 또 다른 특징은 탄바 국, 마이즈루시 및 산요 지방 방언에서 흔히 사용되는 존칭 연결어 "-테 야"이다. 또한 반슈벤은 강조 종결 조사 "도이" 또는 "도이야"와 의문 조사 "케" 또는 "코"로 유명하지만, 이는 가와치벤과 마찬가지로 다른 간사이 화자에게 폭력적으로 들리는 경우가 많다. 효고현 최대 도시인 고베시에서 사용되는 '''고베벤(神戸弁)'''은 반슈벤과 오사카벤의 중간 방언이며, 반슈벤과 마찬가지로 "-요"와 "-토"를 활용하는 것으로 잘 알려져 있다.

아와지섬에서 사용되는 '''아와지벤(淡路弁)'''은 반슈벤/고베벤과 다르며, 세토 내해의 해상 교통로가 교차하고 에도 시대에 도쿠시마번의 지배를 받았기 때문에 오사카, 와카야마 및 도쿠시마현 방언이 혼합되어 있다.

- '''미에현'''

방언은 '''미에벤(三重弁)'''이라고도 하며, 미에현 중북부에서 사용되는 '''이세벤'''(이세벤), 미에현 남동부에서 사용되는 '''시마벤'''(시마벤)과 미에현 서부에서 사용되는 '''이가벤'''(이가벤)으로 구성된다. 이세벤은 문장 종결 조사 ''ni''와 ''de''로 유명하다. 시마벤은 이세벤과 가깝지만 어휘에는 많은 고어들이 포함되어 있다. 이가벤은 표준어인 ''-te kudasai'' 대신 고유한 요청 표현인 ''-te daako''를 사용한다.

일반적인 간사이 방언의 억양과 기본적인 문법을 사용하지만, 어휘 중 일부는 나고야 방언과 공통된다. 예를 들어, -''te haru''(존칭 접미사) 대신 나고야식인 -''te mieru''를 사용한다. 접속 조사 ''de''와 ''monde'' "왜냐하면"은 ''sakai''와 ''yotte'' 대신 널리 사용된다. 미에현의 최북단으로 갈수록 나고야벤과의 유사성이 더 두드러진다. 예를 들어 나가시마정, 키소사키정의 방언은 이세벤보다는 나고야벤에 훨씬 가깝다고 여겨질 수 있다.

이세시와 그 주변에서는 전형적인 간사이 어휘의 변형을 찾을 수 있으며, 주로 고령자들이 사용한다. 예를 들어 일반적인 표현인 ''ōkini''는 이세에서는 가끔 ''ōkina''로 발음된다. 이스즈 강과 나이쿠 신사 근처에서는 몇몇 노인들이 1인칭 대명사 ''otai''를 사용한다.

- '''기슈벤'''(기슈벤) 또는 '''와카야마벤'''(和歌山弁)

옛 기이국에 해당하는 현재의 와카야마현과 미에현 남부에서 사용되는 방언으로, 일반적인 간사이 방언과는 상당히 다르며, 많은 지역 변종을 포함하고 있다. 특히 남부 해안 지역에서 ''z''와 ''d''의 혼동이 심한 것으로 유명하다. 이치단 동사의 부정형 어미 ''-n''은 와카야마현에서 ''-ran''으로 바뀌는 경우가 많으며, 예를 들어 ''taben''("먹지 않는다") 대신 ''taberan''으로 사용된다. 또한 ''-hen''도 와카야마현, 미에현, 나라현에서 ''-yan''으로 바뀌어, ''tabehen'' 대신 ''tabeyan''으로 사용된다. 와카야마벤에는 특유의 종결 조사가 있다. 문장 종결 조사로 ''요''가 자주 사용된다. 동사의 의지형 뒤에 ''라''가 붙어 ''iko ra yō!'' ("가자!")와 같이 사용된다. 부드러운 문장 종결 조사로 ''노시''가 사용된다. 부가 의문문으로 ''야시테''가 사용된다. 지역 고유어로는 ''akan'' 대신 ''akana'', ''omoroi'' 대신 ''omoshai'', ''aga'' "자신", ''teki'' "너", ''tsuremote'' "함께" 등이 있다. 와카야마현 사람들은 존경어를 거의 사용하지 않는데, 이는 간사이 지방의 방언으로서는 드문 경우이다.

- '''시가현'''

교토부의 동쪽 이웃이기 때문에, 시가의 방언은 '''시가벤(滋賀弁)''' 또는 '''오미벤(近江弁)''' 혹은 '''고슈벤(江州弁)'''이라고도 불리며, 여러 면에서 교토벤과 유사하다. 예를 들어, 시가 지역 사람들도 '-하루'를 자주 사용하지만, 어떤 사람들은 '-하루'와 '-테 야하루' 대신 '-아루'와 '-테 야아루'로 발음하는 경향이 있다. 일부 나이 드신 시가 지역 사람들은 격식을 차리지 않는 존칭으로 '-라루'를 사용하기도 한다. 지시 대명사 '소-'는 종종 '호-'로 바뀌는데, 예를 들어 '소 야'는 '호 야'가 되고 '소레'(그것)는 '호레'가 된다. 나가하마에서는 친근한 느낌을 주는 보조 동사 '-안스'와 '-테 얀스'를 사용한다. 나가하마와 히코네 방언은 '데'뿐만 아니라 독특한 종결 조사 '혼'을 가지고 있다.

- '''나라현'''

방언은 나라시를 포함하는 북부 방언과 도쓰카와촌을 포함하는 남부 방언으로 나뉜다. 북부 방언은 때때로 '''나라벤(奈良弁)''' 또는 '''야마토벤(大和弁)'''이라고 불리며, 감탄사 'mii'와 'naa'와 같은 몇 가지 특징을 가지고 있지만, 오사카에 대한 경제적 의존 때문에 오사카벤과의 유사성이 해마다 증가하고 있다. 반면, 남부 나라현은 산으로 인한 지리적 고립으로 인해 언어 섬이다. 남부 방언은 도쿄식 억양을 사용하며, 문법적 측면의 구별이 있고, 단음절 명사의 끝에서 모음을 길게 발음하는 경향을 보이지 않는다.

3. 2. 하위 방언

긴키 지방은 기나이 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했으며, 중세 이후 교토, 근대 이후 오사카가 최대 도시가 되어 문화권을 형성하면서 언어적으로도 비교적 덩어리진 방언권이 형성되었다. 교토와 오사카의 방언을 합쳐 '''가미가타고'''(上方語)나 '''게이한고'''(京阪語)라고도 부른다.[96]긴키 방언 내에서의 방언 구획에는 다양한 안이 제창되었으나, 자연지리적・문화적 조건을 고려하여 게이한으로부터의 거리를 생각하고 구획되는 것이 많다(방언주권론).[96]

효고현 다지마(다지마벤)과 교토부 단고 서부(단고벤)는 행정 상으로는 긴키 지방이나, 방언에 있어서는 도쿄식 악센트가 있는 등 차이가 크기에 주고쿠 방언으로 분류된다. 또한 기이 반도에서 특히 산악이 험한 나라현 오쿠요시노는 언어섬으로 유명하며, 긴키 방언적인 특징이 거의 나타나지 않는다.[100] 미에현에 관해서는 아이치현과의 현 경계 부근의 이비강으로 악센트 등의 언어 경계가 뻗어 있으며, 오쿠요시노 등보다 훨씬 게이한 방언에 가까워 긴키 방언에 포함된다.[101]

긴키 지방의 주요 도시인 오사카・고베・교토의 방언을 비교하면, 음성 상으로는 악센트가 근소하게 다른 정도로, 문제가 되기 쉬운 것은 어법상의 차이이다. 그 중에서도 「どす」와 「だす」 등 게이한의 차이가 잘 비교되어, 긴키 중앙부의 방언을 교고토바권과 오사카벤권으로 이분하는 사고 방식도 있다.[96] 그러나 애스펙트(계속과 완료의 구별 유무)의 점에서는 고베와 게이한 사이에 현저한 차이가 있다.[95]

각 방언의 상세는 각 항목을 개별로 참조하라.

- 교고토바권: 야마시로 방언(교코토바), 단바 방언(마이즈루벤 포함), 후쿠이현 레난 방언, 시가현 방언(고슈벤), 미에현 북부 방언(미에벤, 이세벤과 이가벤으로 구성됨)

- 오사카벤권: 셋쓰 방언(오사카벤), 가와치 방언(가와치벤), 이즈미 방언(센슈벤), 나라현 북부 방언(나라벤), 하리마 방언(반슈벤), 고베벤(셋쓰보다 하리마에 가깝다), 아와지 방언(아와지벤)

- 그 외: 와카야마현 방언(기슈벤), 미에현 남부 방언(기슈벤・시마벤), 오쿠요시노 방언

오쿠무라 미쓰오가 1968년에 발표한 구분안은 다음과 같다.[98]

오사카는 이 지역에서 가장 큰 도시이고, 지난 세기 동안 오사카 방언 화자들이 가장 많은 미디어 노출을 받았기 때문에, 간사이 방언을 사용하지 않는 사람들은 오사카 방언을 간사이 지역 전체와 연관시키는 경향이 있다. 그러나 기술적으로 간사이 방언은 단일 방언이 아니라 이 지역의 관련 방언 집합이다.

간사이 지역에서도 게이한신 및 주변 지역에서 벗어나면 일반적으로 간사이 방언과 유사하다고 여겨지는 특징과 다른 방언이 존재한다. 다지마와 탄고(마이즈루시 제외)의 북서부 간사이 방언은 간사이 방언으로 간주하기에는 너무 달라서 일반적으로 주고쿠 방언에 포함된다. 기이 반도 남동부, 도쓰카와촌 및 오와세시를 포함한 지역에서 사용되는 방언 또한 다른 간사이 방언과는 매우 달라서 언어섬으로 간주된다.

시코쿠 방언과 호쿠리쿠 방언은 간사이 방언과 많은 유사점을 공유하지만, 별도로 분류된다.

간사이 방언은 실제로 관련 방언들의 집합이므로, 모든 방언이 동일한 어휘, 발음 또는 문법적 특징을 공유하지는 않는다.

- 1962년 우메가키 미노루가 제안한 간사이 방언의 분할 이론[5]

- * 남부

- ** 외부 - 남부 야마토국

- ** 내부 - 시마국, 남부 이세국, 기이국

- * 중부

- ** 동부 (교토 방언의 영향권) - 와카사국(쓰루가시 포함), 오미국, 북부 이세국, 이가국, 야마시로국, 구치탄바 (동남부 탄바국)

- ** 서부 (오사카 방언의 영향권) - 북부 야마토국, 셋쓰국, 가와치국, 이즈미국, 하리마국, 아와지국

- * 북부

- ** 내부 - 오쿠탄바 (북서부 탄바국), 구치탄고 (동부 단고국)

- ** 외부 - 오쿠탄고 (서부 단고국), 다지마국

- 1968년 오쿠무라 미츠오가 제안한 간사이 방언의 분할 이론[2]

- * 중부, 소위 ''간사이벤'' - 야마시로국, 셋쓰국, 가와치국, 이즈미국, 북부 야마토국, 남부 탄바국, 대부분의 오미국, 이가국

- * 외부

- ** 동부 - 대부분의 이세국, 동부 오미국 일부

- ** 서부 - 하리마국, 서부 탄바국

- ** 남부 - 남부 이세국, 시마국, 기이국, 아와지국

- ** 북부 - 북동부 오미국, 북부 탄바국, 남부 단고국

'''오사카벤'''은 대부분의 일본인들이 간사이 사투리와 동일시하는 경우가 많지만, 간사이 사투리의 특징으로 여겨지는 용어 중 일부는 실제로 오사카와 그 주변 지역에서만 사용된다.

에도 시대에는 오사카의 중앙 상업 지구에 있는 부유한 상인들의 사회 방언인 '''센바 코토바'''(船場言葉)가 표준 오사카벤으로 여겨졌다.

'''센슈벤'''과 '''가와치벤'''과 같은 오사카벤의 남부 분파는 거친 어조로 유명하다.

'''교토벤''' 또는 '''교토코토바'''는 공손함과 완곡한 표현의 발달이 특징이다.

'''탄고벤'''은 교토부 최북단에서 사용되며 간사이 방언으로 간주하기에는 너무나 다르며 일반적으로 주고쿠 방언에 포함된다.

효고현은 간사이 지방에서 가장 큰 현이며, 현 내에서도 몇 가지 다른 방언이 사용된다. 효고현 북부, 옛 다지마 국에서 사용되는 '''다지마벤'''은 주고쿠 방언과 마찬가지로 단고벤에 속한다.

효고현 남서부, 옛 하리마 국(별칭 반슈)에서 사용되는 방언은 '''반슈벤'''이라고 불린다. 고베시에서 사용되는 '''고베벤'''은 반슈벤과 오사카벤의 중간 방언이다.

아와지섬에서 사용되는 '''아와지벤'''은 반슈벤/고베벤과 다르다.

미에현의 방언은 '''미에벤'''이라고도 하며, '''이세벤''', '''시마벤'''과 '''이가벤'''으로 구성된다.

'''기슈벤''' 또는 '''와카야마벤'''은 옛 기이국에 해당하는 현재의 와카야마현과 미에현 남부에서 사용되는 방언으로, 일반적인 간사이 방언과는 상당히 다르다.

시가현은 교토부의 동쪽 이웃이기 때문에, 시가의 방언은 '''시가벤''' 또는 '''오미벤''' 혹은 '''고슈벤'''이라고도 불리며, 여러 면에서 교토벤과 유사하다.

나라현의 방언은 나라시를 포함하는 북부 방언과 도쓰카와촌을 포함하는 남부 방언으로 나뉜다. 북부 방언은 때때로 '''나라벤''' 또는 '''야마토벤'''이라고 불린다. 남부 방언은 도쿄식 억양을 사용한다.

4. 주요 특징

긴키 방언은 고대부터 긴키 지방, 특히 기나이 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했다. 중세 이후 교토, 근대 이후 오사카가 최대 도시가 되면서 문화권을 형성했고, 언어적으로도 이 두 도시를 중심으로 비교적 통일된 방언권이 형성되었다.

긴키 방언의 주요 특징은 다음과 같다.[96]

- 5모음을 분명하게 발음한다.

- 게이한식 악센트를 사용한다.

- 「よーゆーた」(잘 말했다), 「おおてる」(맞고 있다)와 같은 ウ음편을 사용한다.

- 「はよしー」(빨리 해라)와 같은 연용형에 의한 명령을 사용한다.

- 단정의 「や」를 사용한다.

- 부정의 「ん」과 「へん」을 병용한다.

- 「はる」로 대표되는 경어 체계를 갖는다.

- 「わい」, 「うち」, 「わて」와 같은 일인칭을 사용한다.

문법과 어휘는 긴키 지방뿐만 아니라 서일본 지역에서 널리 통용되는 경우가 많다. 다만, 교토·오사카 등 긴키 중앙부에서는 「いる」의 사용, サ행 イ음편의 소실 등 동일본 방언과 공통되는 요소도 있다.[96]

긴키 지방은 이야기와 같은 글말이 발달하여 말의 변화가 비교적 적었고, 옛 악센트가 잘 보존되었다. 특히 악센트는 천 년 전과 비교했을 때 거의 변하지 않았다고 한다.[97]

| 악센트 | 橋が (hashi ga|하시 가|다리가일본어) | 箸が (hashi ga|하시 가|젓가락이일본어) | 端が (hashi ga|하시 가|끝자락이일본어) |

|---|---|---|---|

| 교토-오사카식 | 〔 ̄_ _〕 (はし が) | 〔_ ̄ _〕 (はし が) | 〔 ̄ ̄  ̄〕 (はし が) |

| 도쿄식(표준어) | 〔_ ̄ _〕 (はし が) | 〔 ̄_ _〕 (はし が) | 〔_ ̄  ̄〕 (はし が) |

- 모음을 명확하게 발음하며, 1모라 명사는 장음으로 바뀐다.

- * 긴키: 歯'''ぁ'''が痛い haa ga itai|하- 가 이타이|이가 아프다일본어

- * 도쿄: 歯が痛い ha ga itai|하 가 이타이|이가 아프다일본어

- う음편(音便)이 발달했다. 이는 도쿄말 기반 표준어에는 거의 없으며, 중세 일본어와 같다.

- * 긴키: よ'''う'''言'''う'''た yoo yuuta|요- 유-타|잘 말했다일본어

- * 도쿄: よく言った yoku itta|요쿠 잇타|잘 말했다일본어

- 경어가 매우 발달했다(특히 교토말). 표준어 경어는 중세 후기 교토말에서 받아들인 표현이 많다. 현대 긴키 방언에는 캐주얼한 존경어로 はる를 자주 사용한다.

- * 긴키: どこへ行か'''はる'''んですか doko e ikaharun desu ka|도코 에 이카하루은 데스 카|어디에 가셔요?일본어

- * 도쿄: どこへ行かれるんですか doko e ikarerun desu ka|도코 에 이카레루은 데스 카|어디에 가셔요?일본어

- 표준어의 s음이 h음으로 자주 바뀐다.

- * 긴키: すんま'''へ'''ん sunmahen|슨마헨|미안해요, 저기요일본어

- * 도쿄: すみません sumimasen|스미마센|미안해요, 저기요일본어

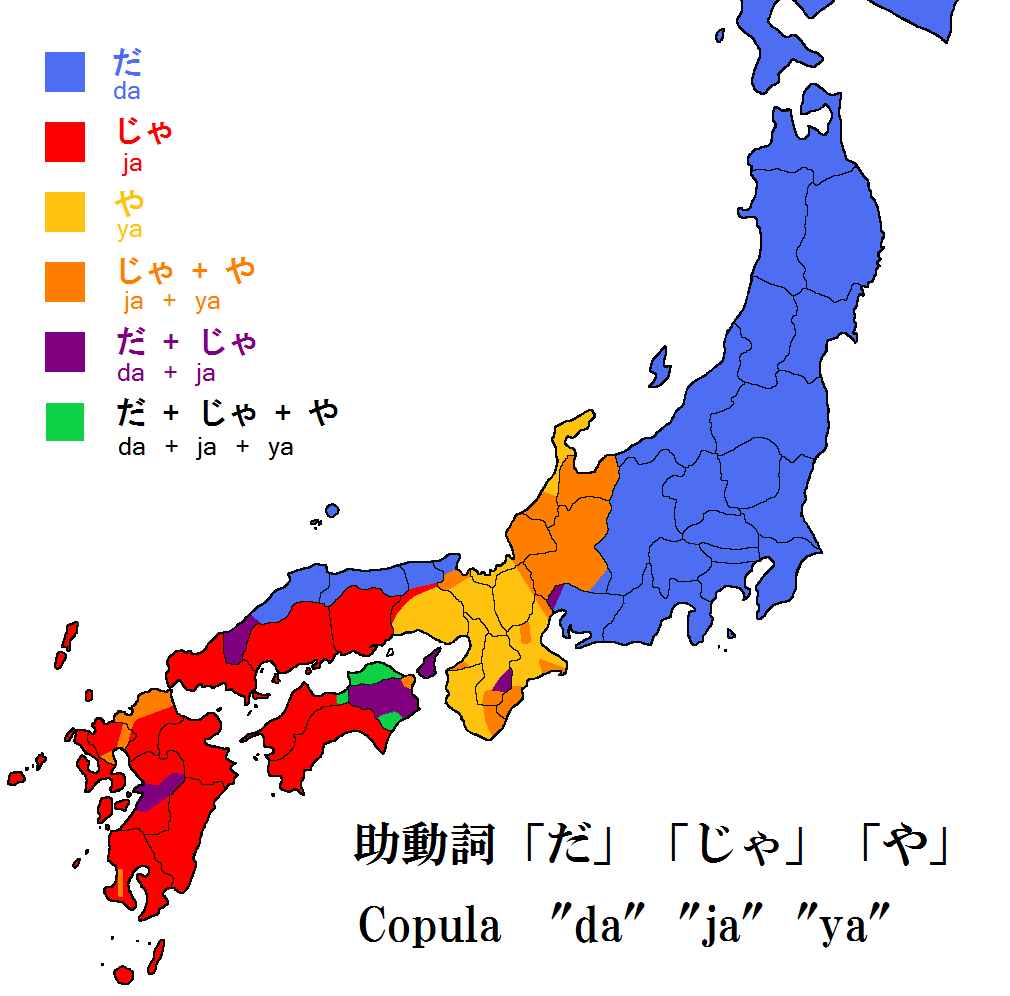

- 계사로 だ가 아니라 や를 사용한다. 표준어의 のだ는 のや에 대체되지만, のや는 발음이 변해 ねや 또는 ねん라고도 한다. 참고로 なのだ는 なねん가 아니라 やねん이다.

- * 긴키: 今日は日曜日'''や''' kyoo wa nichiyoobi ya|쿄- 와 니치요-비 야|오늘은 일요일이다일본어

- * 도쿄: 今日は日曜日だ kyoo wa nichiyoobi da|쿄- 와 니치요-비 다|오늘은 일요일이다일본어

- 동사 부정 표현으로 へん(동사 어간이 i음으로 끝나는 경우 종종 ひん으로 변화) 또는 ん를 사용한다(표준어의 ない). 와카야마현, 미에현 등에서는 やん를 사용하는 경우도 많다.

- * 긴키: わから'''へん''' wakarahen|와카라헨일본어, わから'''ん''' wakaran|와카란|모르겠다일본어

- * 도쿄: わからない wakaranai|와카라나이|모르겠다일본어

- 연용형으로 명령을 표현한다.

- * 긴키: もっと食べや motto tabe ya|못토 타베 야|더 먹어일본어

- * 도쿄: もっと食べなさい motto tabenasai|못토 타베나사이|더 먹어일본어

- 오사카말, 교토말에는 -てる('-하여 있다' 또는 '-하고 있다')를 -とる라고도 한다. 고베말, 반슈말에는 '-하여 있다'를 -とる 또는 -とう, '-하고 있다'를 -よる 또는 -よう라고 구별하여 말한다(주고쿠/시코쿠 방언과 공통 특징).

| 눈이 내리고 있다 | 눈이 쌓여 있다 | |

| 오사카말, 교토말 | 雪が降ってる yuki ga futteru|유키 가 훗테루일본어 雪が降っとる yuki ga futtoru|유키 가 훗토루일본어 | |

| 도쿄말 | 雪が降っている yuki ga futteiru|유키 가 훗테이루일본어 雪が降ってる yuki ga futteru|유키 가 훗테루일본어 | |

| 고베말, 반슈말 | 雪が降りよる yuki ga furiyoru|유키 가 후리요루일본어 雪が降りよう yuki ga furiyoo|유키 가 후리요-일본어 | 雪が降っとる yuki ga futtoru|유키 가 훗토루일본어 雪が降っとう yuki ga futtoo|유키 가 훗토-일본어 |

- 문말 조사에는 わ(표준어에는 여자가 주로 사용하지만, 긴키에는 남녀 상관없이 자주 사용), で(표준어: よ 또는 ぞ), な(긴키에는 ね보다 사용 빈도가 높다), やんか 또는 やん(표준어: じゃん), や(명령문이나 영입문으로 사용), け(표준어: か. 오사카 남부나 반슈 등에서 사용) 등이 유명하다.

4. 1. 음성

긴키 방언의 음성 체계는 도쿄 방언과 거의 같지만, 모음을 길고 강하게, 자음을 약하고 가볍게 발음하는 경향이 있다.[39]긴키 방언의 모음은 '아, 이, 우, 에, 오' 다섯 종류이며, '우'는 도쿄 방언보다 입술을 둥글게 하여 발음한다(원순 후설 근접 모음에 가깝다).[40]

모음을 정성스럽게 발음하므로, 도쿄 방언에서 '국(菊)'의 '키'나 '달(月)'의 '츠'처럼 모음의 무성음화가 거의 일어나지 않는다. (전후에는 '입니다(です)', '합니다(ます)'의 '스' 등에서 무성음화 경향도 보인다.)[39] '빨간→아케에', '대단해→스게에', '추워→사미이'와 같은 이중 모음(연모음) '아이, 오이, 우이'의 융합도 '나(私)→와테(1인칭)', '니?(かい)→케(의문·반어의 종조사)' 등 몇 가지 예를 제외하고는 일어나지 않는다.[39] 와카야마현에서는 '케이사츠(경찰)'나 '메이지(明治)'처럼 '에이'도 '에ー'가 아닌 명확하게 '에이'라고 발음하는 경우가 많다.[41] 일반적으로 비음 앞의 '우'는 '맛있다→음마이'와 같이 비음화되기 쉽지만, 긴키 방언에서는 정성스럽게 '우'라고 발음하여 비음화되기 어렵다는 견해가 있다.[42](이견도 있다.[43])

1박어에서는 '나무→키이', '눈→메에'와 같이 규칙적으로 모음이 장음화된다. 특정 단어에서는 '야이토(뜸)→야이토오', '골목→로오지', '작년→쿄오넨' 등 1박 이상의 단어나 '자고 싶다→네에타이' 등 어간이 1박인 동사도 장음화되는 경우가 있다.[39] 한편, '고코마치도리(御幸町通)→고코마치도리(교토 시내의 거리)', '어서 학교 가자→하요갓코이코'처럼 어중·어미의 장모음이 단음화되는 경우도 있다.[44] 이러한 현상은 화자의 모음 장단 의식이 모호하기 때문이라고 생각된다.[39]

단어에 따라서는 '움직이다→이고쿠/이노쿠', '여우→케츠네', '너구리→타노키', '당근→넨진', '보인다→메에루'처럼 모음이 자주 전음되지만, 개별 단어에 관련된 문제이며 규칙적·체계적인 음 변화는 아니다.

자음도 도쿄 방언과 거의 같지만, 전반적으로 도쿄 방언보다 마찰과 파열이 약하다.[39] '히'는 조음 부위가 도쿄 방언과 달라서 약한 울림으로 발음된다(무성 성문 마찰음에 가깝다).[39] '지'와 '즈'는 도쿄 방언에서는 어두에서 파찰음이 되지만, 긴키 방언에서는 파열이 약해서 어두에서도 거의 마찰음에 가까워진다(유성 치경구개 마찰음 및 유성 치경 마찰음).

마찰과 파열이 약하기 때문에 자음의 전음, 혼동, 탈락이 종종 일어난다. 긴키 지방 각지(특히 와카야마현)에서 '全然→덴덴(zenzen, 전혀)', '身体→카다라(karada, 신체)/카라라(karara)'와 같은 라행음, 다행음, 자행음의 혼동이 일어난다.[39] 이를 조롱하는 '요로가와노 미르논레(yodogawa no mirunore, 요도가와 강 물 마시고), 하라라부라부야(hararaburabuya/하라라쿠라리야, 배가 빵빵해/배가 설사야)'라는 작은 이야기도 있다.[45] 또한, '질옥→히치야(hichiya)', '그렇다면→혼나라(honnara)/호나(hona)', '야마다씨→야마다 한(yamada han)', '하지 않다→시마헨(shimahen)'처럼 사행음이 특정 단어에서 종종 하행음화하거나, '와시(와시, 1인칭)→와이(wai)', '우산 썼다→가사 사이타(kasa saita, 사행 이음편)'처럼 탈락하기도 한다.[39] '연기→케부리(keburi)', '춥다→사부이(sabui)'와 같은 마행음과 바행음의 교체도 많다.[39] 나라현 등에서는 '어금니→키와(kiwa)'처럼 바행음의 와행음화가 보이는 외에, 남부 긴키 해안부에서는 '와(wa)'의 [w]가 탈락하는 경향이 강하다.[39]

도시부에서 떨어진 지역의 고령층에서는 '쿠와지(kwazi, 화재)'와 같은 합요음 '콰, 과', '센세(shenshe, 선생님)', '제니(jeni, 돈)'와 같은 '셰, 제'와 같은 옛 발음이 남아있다.[46] 중세 교토에서 행해진 어중·어미의 비탁음 잔존으로서, 다행 비탁음이 기이반도 각지나 아와지섬 등에 있는 외에, 자행·바행 비탁음이 미에현 시마시에서 '칸제(kanje, 바람)', '안부(ambu, 등애)' 등 특정 단어 안에 남아있다.[39] 비탁음(가행 비탁음)은 긴키 지방의 넓은 지역에서 들을 수 있지만, 비음성·파열성 모두 약하고, 도쿄만큼 가행 비탁음이 의식되지 않으며, 음소로 파악하지 않는 화자가 대부분이다.[39] 도쿄 이상으로 쇠퇴가 진행되고 있으며, 1999년 효고현 다카사고시에서의 조사에 따르면, 가행 비탁음을 발음하는 사람의 비율이 70-87세 노년층에서는 74%인 반면, 17-20세 젊은층에서는 8%가 되었다.[47]

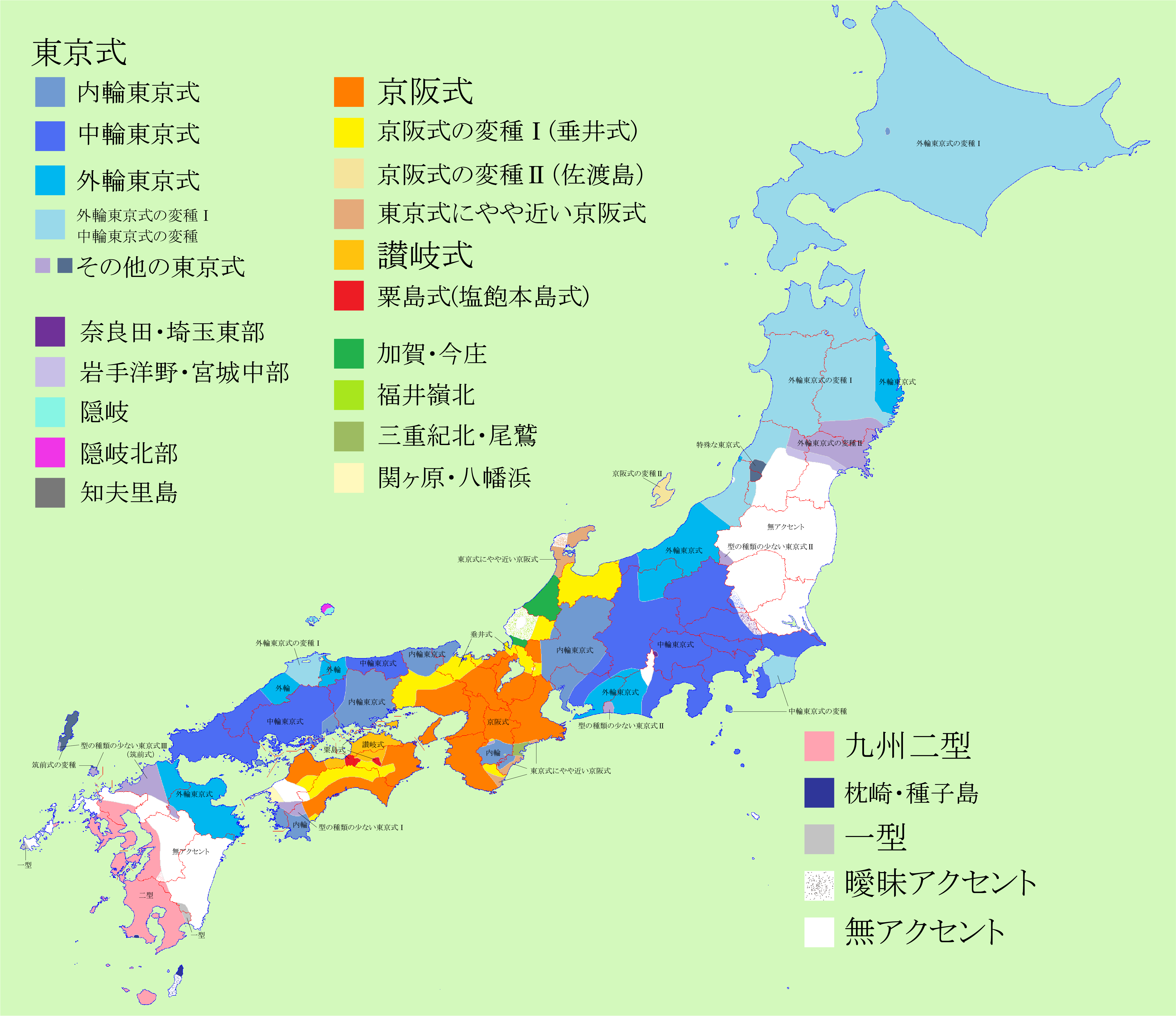

긴키 지방은 '''교토-오사카식 억양'''의 거대한 세력권이다. 교토-오사카식은 도쿄식 억양과 차이가 커서 긴키 방언의 특징을 인상 짓는 큰 요소가 되고 있다.

한마디로 교토-오사카식이라고 해도 '지하철: 지테츠/치카테'나 '도쿄: (오사카)/토ー쿄(교토)'와 같이 개인차 및 지역차가 있으며, 변화도 일어나고 있다. 변화가 가장 많이 진행된 곳은 게이한신이며, '교토-오사카식'이라고 해도 교토-오사카에서 떨어진 와카야마현 다나베시 부근이나 시코쿠 지방에 근대 이전의 전통적인 억양이 남아 있다.

인접한 주고쿠 지방과 도카이 지방은 도쿄식이며, 차이가 명확하다. 긴키 지방에서도 주고쿠 지방에 이어 단바・단고에, 고립된 형태로 오쿠요시노에 도쿄식 영역이 있으며, 교토-오사카식과 도쿄식의 접촉 지역에는 교토-오사카식에서 약간 변화한 억양 ('''타루이식 억양''')이 있다. 또한, 기이반도의 오와세시・구마노시 주변에는 다양한 억양이 산재해 있다. 그러한 지역에서는 1박어의 장음화가 적거나, 모음의 무성음화나 연모음 변화가 활발하다는 등, 음운 면에서도 다른 긴키 방언과의 공통성이 옅다.[17] 이것은 억양과 음운의 관련성을 암시하는 것으로 주목받고 있다.

간사이 방언의 성조는 표준 도쿄 악센트와 매우 달라서, 간사이 사람이 아닌 사람도 그것만으로 간사이 사람을 쉽게 알아볼 수 있다. 간사이 성조는 기술적인 용어로 교토-오사카식 악센트(京阪式アクセント, ''Keihan-shiki akusento'')라고 불린다. 이는 간사이 대부분, 시코쿠 및 주부 지방 서부 일부 지역에서 사용된다. 도쿄 악센트는 다운스텝만으로 단어를 구별하지만, 간사이 악센트는 두음 톤으로도 단어를 구별하므로 간사이 방언은 표준 일본어보다 더 많은 성조 패턴을 가지고 있다. 도쿄 악센트에서는 첫 번째와 두 번째 모라 사이의 음높이가 보통 변하지만, 간사이 악센트에서는 항상 그런 것은 아니다.

다음은 단순화된 간사이 악센트 패턴 목록이다. H는 높은 음높이, L은 낮은 음높이를 나타낸다.

# 높은 시작 악센트|高起式|kōki-shiki일본어 또는 평탄 직선 악센트|平進式|Heishin-shiki일본어

#* 첫 번째 모라에 높은 음높이가 나타나고 나머지는 낮음: H-L, H-L-L, H-L-L-L 등.

#* 높은 음높이가 설정된 모라까지 이어지고 나머지는 낮음: H-H-L, H-H-L-L, H-H-H-L 등.

#* 높은 음높이가 마지막까지 이어짐: H-H, H-H-H, H-H-H-H 등.

# 낮은 시작 악센트|低起式|teiki-shiki일본어 또는 상승 악센트|上昇式|Jōshō-shiki일본어

#* 음높이가 중간 설정된 모라에서 급격히 상승하고 다시 떨어짐: L-H-L, L-H-L-L, L-L-H-L 등.

#* 음높이가 마지막 모라에서 급격히 상승함: L-L-H, L-L-L-H, L-L-L-L-H 등.

#** 높은 시작 악센트 단어 또는 조사가 단어 끝에 붙으면 모든 모라가 낮음: L-L-L(-H), L-L-L-L(-H), L-L-L-L-L(-H)

#* 두 모라 단어의 경우, 두 개의 악센트 패턴이 있다. 이 두 가지는 최근 몇 년 동안 L-H, L-H(-L)로 실현되는 경향이 있다.[7]

#** 두 번째 모라가 빠르게 상승하고 떨어짐. 단어 또는 조사가 단어 끝에 붙으면 하강이 실현되지 않을 수도 있다: L-HL, L-HL(-L) 또는 L-H(-L)

#** 두 번째 모라가 떨어지지 않음. 높은 시작 단어 또는 조사가 단어 끝에 붙으면 두 모라 모두 낮음: L-H, L-L(-H)

| 간사이 | 도쿄 | 영어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| hashi | 橋|하시|다리일본어 | H-L | L-H(-L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 箸|하시|젓가락일본어 | L-H | H-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 端|하시|가장자리일본어 | H-H | L-H(-H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nihon | 日本|니혼|일본일본어 | H-L-L | L-H-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| nihon | 二本|니혼|2- 교토-오사카식 악센트로 발음된다. 많은 부분에서 도쿄식 악센트와 반대이다.

비격식적인 구어에서, 표준 일본어의 부정 동사 종결 어미인 -ない|-나이일본어 는 -ん|-ㄴ일본어 또는 -へん|-헨일본어 으로 표현되며, 예를 들어 표준 일본어의 行かない|이카나이일본어 "가지 않는다"에 해당하는 行かん|이칸일본어 과 行かへん|이카헨일본어 이 있다. -ん|-ㄴ일본어 은 고전 일본어 부정형 -ぬ|-누일본어 의 변형이며, 표준 일본어의 일부 관용구에도 사용된다. -へん|-헨일본어 은 はせん|와 센일본어 의 축약과 음운 변화의 결과이며, 이는 의 강조형이다. -やへん|-야헨일본어 은 はせん|와 센일본어 과 -へん|-헨일본어 사이의 과도기적 형태로, 때때로 一段 이단 동사에 사용된다. -へん|-헨일본어 앞의 五段 godan 동사 활용에는 두 가지 종류가 있다. 더 일반적인 활용은 行かへん|이카헨일본어 과 같이 이지만, 오사카에서는 行けへん|이케헨일본어 과 같은 ''-ehen''도 사용된다. -へん|-헨일본어 앞의 모음이 일 경우, 특히 교토에서는 -へん|-헨일본어 이 -ひん|-힌일본어 으로 바뀌는 경우가 많다. 과거 부정형은 -んかった|-ㄴ캇타일본어 와 -へんかった|-헨캇타일본어 로, -ん|-ㄴ일본어 또는 -へん|-헨일본어 과 표준 과거 부정형 -なかった|-나캇타일본어 가 혼합된 형태이다. 전통적인 간사이 방언에서는 과거 부정형으로 -なんだ|-ㄴ다일본어 와 -へなんだ|-헨난다일본어 가 사용된다.

4. 2. 문법긴키 지방은 고대부터 기나이 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했다. 중세 이후로는 교토, 근대 이후로는 오사카가 최대 도시가 되어 문화권을 형성했고, 언어적으로도 교토와 오사카를 중심으로 비교적 덩어리진 방언권이 형성되었다. 긴키 방언은 다음과 같은 주된 특징을 가진다.[96]

문법과 어휘에 관해서는 긴키 지방에 남아있지 않고 서일본에서 넓게 통용되는 것이 많다. 단, 교토·오사카 등 긴키 중앙부에서는 「いる」의 사용과 サ행 イ음편의 소실 등 동일본 방언과 공통되는 요소도 있다.[96] 이야기 등의 글말이 발달한 긴키에서는 말의 변화가 비교적 적고, 옛 악센트가 보존되기 쉬웠다. 특히 악센트는 천 년 전의 것과 비교했을 때 거의 변하지 않았다고 여겨진다.[97]

간사이 방언의 많은 단어와 문법 구조는 고전 일본어의 축약형이다(표준 일본어에서는 단어를 축약하는 경우가 드물다). 예를 들어, ''chigau''(다르다 또는 틀리다)는 ''chau''로, ''yoku''(잘)는 ''yō''로, ''omoshiroi''(재미있다 또는 웃기다)는 ''omoroi''로 바뀐다. 이러한 축약형은 표준 형태와 유사한 굴절 규칙을 따르므로 ''chau''는 ''chigau''가 ''chigaimasu''로 활용되는 방식과 마찬가지로 정중하게 ''chaimasu''로 말한다. 간사이 사투리는 또한 두 종류의 정규 동사인 五段(ごだん) 동사 (''-u'' 동사)와 一段(いちだん) 동사 (''-ru'' 동사), 그리고 두 개의 불규칙 동사 来る(くる) ("오다")와 する(する) ("하다")를 가지고 있지만, 일부 활용형은 표준 일본어와 다르다. 표준 일본어 동사 활용에서 나타나는 五段(ごだん) 동사의 탁음 자음은 간사이 사투리에서는 일반적으로 장모음으로 대체된다(3모라 동사에서는 종종 단축됨). 따라서, 동사 言う(いう) ("말하다")의 과거형은 표준 일본어에서 言った(いった) ("말했다")이지만, 간사이 사투리에서는 言うた(ゆうた) 가 된다. 탁음 대체의 다른 예로는 笑った(わらった) ("웃었다")가 笑うた(わろːた) 또는 わろた(わろた) 로, 貰った(もらった) ("받았다")가 貰うた(もろːた) , もろた(もろた) 또는 심지어 もうた(もːta)로 바뀌는 경우가 있다. 보조 동사 -てしまう(しまう) (무언가를 끝내거나 의도하지 않거나 불행한 상황에서 무언가를 하다)는 구어체 도쿄 방언에서는 -ちまう(ちまう) 또는 -ちゃう(ちゃう) 로 축약되지만, 간사이 방언에서는 -てまう(てまう) 로 축약된다. 따라서 してまう(してまう) 가 된다. 동사 しまう(しまう) 는 다른 五段(ごだん) 동사와 동일한 음운 변화의 영향을 받으므로, 이 형태의 과거형은 -ちまった(ちまった) 또는 -ちゃった(ちゃった) 대신 -てもうた(てもうた) 또는 -てもた(てもた) 로 나타난다. 도쿄에서 잊어버렸다라는 뜻의 忘れちまった(わすれちまった) 또는 忘れちゃった(わすれちゃった) 는 간사이에서는 忘れてもうた(わすれてもうた) 또는 忘れてもた(わすれてもた) 가 된다. 의지형의 장모음은 종종 단축된다. 예를 들어, 使おう(つかおː) (''tsukau''의 의지형)는 使お(つかお) 가 되고, 食べよう(たべよː) (食べる(たべる) 의 의지형)는 食べよ(たべよ) 가 된다. 불규칙 동사 する(する) 는 しょ(う) 라는 특별한 의지형을 가지며, しよう(しよう) 가 아니다. 또 다른 불규칙 동사 来る(くる) 의 의지형은 표준 일본어와 마찬가지로 来よう(こよう) 이지만, 来る(くる) 가 보조 동사 -てくる(くる) 로 사용될 때는 -てこよう(てこよう) 가 간사이에서 때때로 -てこ(う) 로 대체된다. 사역형 동사 어미 는 간사이 사투리에서 일반적으로 로 대체된다. 예를 들어, させる(させる) (의 사역형)는 さす(さす) 로, 言わせる(いわせる) (言う(いう) 의 사역형)는 言わす(いわす) 로 바뀐다. 이의 -te 형태 및 완료형 는 및 로 바뀌며, 見せる(みせる) ("보이다")와 같은 타동사 一段(いちだん) 동사에서도 나타난다. 예를 들어 見せて(みせて) 대신 見して(みして) 가 사용된다. 五段(ごだん) 동사에 대한 및 一段(いちだん) 동사에 대한 -られる(られる) 로, 최근에는 종종 단축된 -れる(れる) (라-누키 코토바)인 가능형 동사 어미는 표준 일본어와 간사이 사투리에서 공통적으로 사용된다. 이들의 부정형을 만들기 위해서는 -ない(ない) 를 -ん(ん) 또는 -へん(へん) 으로 바꾸기만 하면 된다(부정 참조). 그러나 주로 오사카에서는 五段(ごだん) 동사의 가능형 부정형 가 종종 行けない(いけない) 및 行けへん(いけへん) "갈 수 없다" 대신 行かれへん(いかれへん) 과 같이 로 대체된다. 이는 이 오사카의 부정 활용과 중복되기 때문이다. 간사이 사투리를 포함한 서일본에서는 부사 よう(よう) 와 -ん(ん) 부정형의 조합이 よう言わん(よういわん) "나는 아무 말도 할 수 없다(혐오감 또는 수줍음)"와 같이 개인적인 불가능성의 부정형으로 사용된다. 표준 일본어에서 동사 ''iru''는 생물체의 존재를 나타낼 때 사용되며, ''iru''는 겸양어 및 일부 문어체에서 ''oru''로 대체된다. 서부 일본에서는 ''oru''가 겸양어뿐만 아니라 다른 모든 상황에서도 ''iru'' 대신 사용된다. 간사이 방언은 서부 일본에 속하지만, いる 와 그 변형인 いてる (주로 오사카)는 오사카, 교토, 시가 등에서 사용된다. 특히 교토 여성들은 おる 를 직설적이거나 경멸적인 단어로 여기는 경향이 있다. 효고와 미에 등 다른 지역에서는 いる 가 거의 사용되지 않으며 おる 는 부정적인 용법이 없다. 와카야마의 일부 지역에서는 いる 가 ある 로 대체되는데, 이는 다른 대부분의 방언에서 무생물에 사용된다. 동사 おる 는 또한 접미사로 사용되며, 이 경우 보통 로 발음된다. 오사카, 교토, 시가, 나라 북부, 미에 일부 지역, 주로 남성 화법에서는 -よる 가 제3자에 대한 짜증이나 경멸의 감정을 나타낸다. 효고, 나라 남부, 와카야마 일부 지역에서는 -よる 가 진행형으로 사용된다 (양상 참조). 긴키 방언에는 두 가지 명령형이 있다. 하나는 일반 명령형으로, 중세 후기 일본어에서 유래되었다. 표준 일본어의 1단 동사에 대한 -ろ 형태는 훨씬 드물고, 긴키에서는 또는 로 대체된다. 일반 명령형은 종종 よ 또는 や 가 뒤따른다. 다른 하나는 부드럽고 다소 여성스러운 형태로, (ます 어간)을 사용하며, 이는 + 의 약어이다. 부드러운 명령형의 끝은 종종 길어지며 일반적으로 や 또는 な 가 뒤따른다. 교토에서는 여성들이 종종 부드러운 명령형에 よし 를 추가한다.

부정 명령형에서도 긴키 방언은 또한 어느 정도 부드러운 형태를 가지고 있으며, 이는 ''ren'yōkei'' + な 를 사용하며, 이는 ''ren'yōkei'' + なさるな 의 약어이다. な 는 때때로 なや 또는 ないな 로 바뀐다. 이 부드러운 부정 명령형은 부드러운 명령형과 동일하며 な 가 추가된다. 긴키 화자들은 억양으로 차이를 인식할 수 있지만, 도쿄 화자들은 무언가를 ''하지 말라''는 명령을 그것을 ''하라는'' 명령으로 해석하여 혼동하는 경우가 있다. 부드러운 명령형의 억양은 평탄하고, 부드러운 부정 명령형의 억양은 ''na'' 앞에 하강조가 있다.

표준 일본어 결합사 ''da''는 간사이 방언 결합사 ''ya''로 대체된다. 활용형 역시 이러한 차이를 유지하여, 추정형 ''darō''는 ''yaro''로, 과거형 ''datta''는 ''yatta''로 바뀐다. 부정 결합사 ''de wa nai'' 또는 ''ja nai''는 간사이 방언에서 ''ya nai'' 또는 ''ya arahen/arehen''으로 대체된다. ''Ya''는 에도 시대 후기에 ''ja''(de aru의 변형)에서 유래되었으며, 히로시마와 같은 일본 서부 지역에서도 여전히 흔히 사용된다. ''Ya''와 ''ja''는 표준 ''da''와 유사하게 비공식적으로만 사용되는 반면, 표준 ''desu''는 대체로 정중한(teineigo) 결합사로 사용된다. 정중한 말투에서는 -''masu'', ''desu'' 및 ''gozaimasu''가 도쿄뿐만 아니라 간사이에서도 사용되지만, 전통적인 간사이 방언에는 고유한 정중한 형태가 있다. ''Desu''는 오사카에서는 ''dasu''로, 교토에서는 ''dosu''로 대체된다. 또 다른 독특한 정중한 형태인 ''omasu''가 있으며, 교토에서는 종종 ''osu''로 대체된다. ''omasu/osu''의 사용법은 동사 ''aru''의 정중한 형태인 ''gozaimasu''와 동일하며, 형용사의 정중한 형태로도 사용되지만, ''gozaimasu''보다 더 비공식적이다. 오사카에서는 ''dasu''와 ''omasu''가 때때로 ''da''와 ''oma''로 줄어든다. ''Omasu''와 ''osu''에는 부정형 ''omahen''과 ''ohen''이 있다.

일반적인 간사이 방언에서는 진행형과 계속적 측면을 나타내는 두 가지 형태가 있는데, -''테루''와 -''토루''가 그것이다. 전자는 표준 일본어와 마찬가지로 -''테 이루''의 단축형이며, 후자는 다른 서부 일본어에서 흔히 사용되는 -''테 오루''의 단축형이다. -''테루''와 -''토루''의 적절한 사용법은 ''이루''와 ''오루''의 사용법과 같다. 무생물의 상태를 표현할 때는 -''타루'' 또는 -''타아루'' 형태가 사용되며, 이는 -''테 아루''의 단축형이다. 표준 일본어에서는 -''테 아루''가 타동사에만 사용되지만, 간사이 방언의 -''타루'' 또는 -''타아루''는 자동사에도 사용된다. "다른 사람을 위해 하다"라는 의미의 -''테 야루''도 -''타루''(-''차루''는 센슈와 와카야마 방언)로 축약되므로 이 둘을 혼동하지 않도록 주의해야 한다. 중국 지방과 시코쿠 지방 방언과 같은 다른 서부 일본어 방언에는 문법적 측면에 대한 구별이 있는데, 진행형에서는 -''요루'', 완료형에서는 -''토루''를 사용한다. 간사이 지역에서도 효고현 남부와 기이 반도의 일부 방언에서 이러한 구별을 보인다. 와카야마현의 일부 지역에서는 -''요루''와 -''토루''가 -''야루''와 -''타아루/차아루''로 대체된다.  역사적으로, 경어(존경어)의 광범위한 사용은 간사이 방언의 특징이었으며, 특히 교토에서 두드러졌다. 반면 표준 일본어가 발전한 간토 방언은 이전에는 경어가 부족했다. 표준 일본어의 경어는 원래 중세 간사이 방언에서 차용되었다. 그러나 표준 일본어에도 경어가 포함되어 있기 때문에 경어는 더 이상 방언의 특징으로 간주되지 않는다. 현대 간사이 방언에서 -''haru''(때로는 -''yaharu'' (오단 동사 제외, 주로 교토))는 특히 교토에서 격식을 갖추지 않으면서 적절한 존경심을 나타내는 데 사용된다. -''haru'' 앞의 활용형은 교토와 오사카 사이에서 두 가지 유형이 있다(아래 표 참조). 고베를 포함한 남부 효고에서는 -''haru'' 대신 ''-te ya''가 사용된다. 격식 있는 말투에서는 -''naharu''와 -''haru''가 -''masu''와 연결되며 -''te ya''는 -''te desu''로 변경된다.

4. 3. 어휘긴키 방언에서 사용되는 1인칭 대명사로는 표준어의 '와타시', '보쿠', '오레' 외에도 '와타이', '와테' (성별 무관), '아테' (약간 여성적), '와이' (남성적, 격식 없음) 등이 있다. 이들은 현재 고어로 취급되지만, '와테'와 '와이'는 특히 허구에서 전형적인 간사이 화자를 묘사할 때 자주 사용된다. 고령의 간사이 남성은 다른 서일본 지역처럼 '와시'를 사용하기도 한다. '우치'는 간사이 여성의 대표적인 1인칭 대명사로, 젊은 여성들 사이에서 여전히 쓰인다.격식 없는 2인칭 대명사로는 '오마에', '안타'가 주로 쓰이며, '아나타'는 거의 사용되지 않는다. '오마한' ('오마에' + '-한'), '안타-한', '안산' ('안타' + '-상', '안타-한'이 더 정중) 등도 전통적인 2인칭 대명사이다. 고어 1인칭 대명사인 '와레'는 간사이에서 적대적이고 무례한 2인칭 대명사로 사용된다. '지분'은 "자기 자신" 또는 "나"를 뜻하지만, 간사이에서는 격식 없는 2인칭 대명사로도 쓰인다. 전통적으로 간사이 방언에서는 존칭 접미사 '-상'이 'a', 'e', 'o' 뒤에 올 때 '-한'으로 발음되기도 한다. 예를 들어 '오카아상' (어머니)은 '오카아한', '사토-상' (사토 씨)은 '사토-한'이 된다. 또한, 간사이, 특히 교토에서는 익숙한 무생물에 존칭 접미사를 붙이는 것이 특징이다. 표준어에서는 유치하게 여겨지지만, 간사이에서는 '오-이모-상', '오-마메-상', '아메-찬' 등이 어른들의 말에서도 자주 사용된다. '오하요-상' (안녕), '오메데토-상' (축하합니다)처럼 친숙한 인사말에도 '-상'이 붙는다. '''오사카벤'''(오사카 사투리)은 많은 일본인들이 간사이 사투리와 동일시하지만, 일부 용어는 오사카와 그 주변 지역에서만 사용된다. 가장 유명한 것은 "장사 잘 되십니까?"라는 뜻의 "모카리맛카?"(''mōkarimakka?'')로, "수익이 나다"라는 뜻의 동사 '모카루'(儲かる)에서 유래했다. 오사카 사람끼리 주고받는 인사말로 알려져 있으며, 적절한 응답은 "음, 그럭저럭"(''maa, bochi bochi denna'')이다. 오사카는 역사적으로 상인 문화의 중심지였기 때문에 "모카리맛카"라는 표현이 생겨났다. 하층 상인들 사이에서 유래했으며, 오늘날에도 사업주에게 친근하게 인사할 때 사용되지만, 보편적인 인사말은 아니다. "보치 보치"(L-L-H-L)는 "그럭저럭"이라는 뜻으로, 점진적인 개선이나 부정적인 변화의 부재를 나타낼 때 사용된다. "모카리맛카"와 달리 다양한 상황에서 쓰인다. 또한 "보치 보치"(H-L-L-L)는 표준어 "소로 소로" 대신 "슬슬 가야 할 시간이야"라는 뜻의 "보치 보치 이코 카"(''bochi bochi iko ka'')처럼 사용될 수 있다.[10] 에도 시대에는 오사카 중앙 상업 지구 부유한 상인들의 사회 방언인 '''센바 코토바''' (船場言葉)가 표준 오사카벤으로 여겨졌다. 교토벤을 기반으로 한 정중한 말투와 사업 유형, 계급 등에 따른 미묘한 차이가 특징이었다. 메이지 시대, 다이쇼 시대, 쇼와 시대를 거치며 변화했지만, 태평양 전쟁 이후 사업 관행의 현대화로 거의 사용되지 않게 되었다. 센바 코토바는 일반적인 오사카 사투리 종결어 "오마스" 대신 정중한 종결어 "고와스", "고아스"와 상인 가족에게 특징적인 형태로 유명했다. '''센슈벤'''(센슈벤)과 '''가와치벤'''(가와치弁) 같은 오사카벤의 남부 분파는 굴절된 "r" 발음, 의문 조사 "케", 2인칭 "와레"를 사용하는 거친 어조로 유명하다. 오사카 남쪽으로 갈수록 언어가 거칠어지는 것으로 여겨지며, 기시와다 지역 센슈벤이 가장 거칠다고 한다.[12] 5. 현대 사회와 긴키 방언

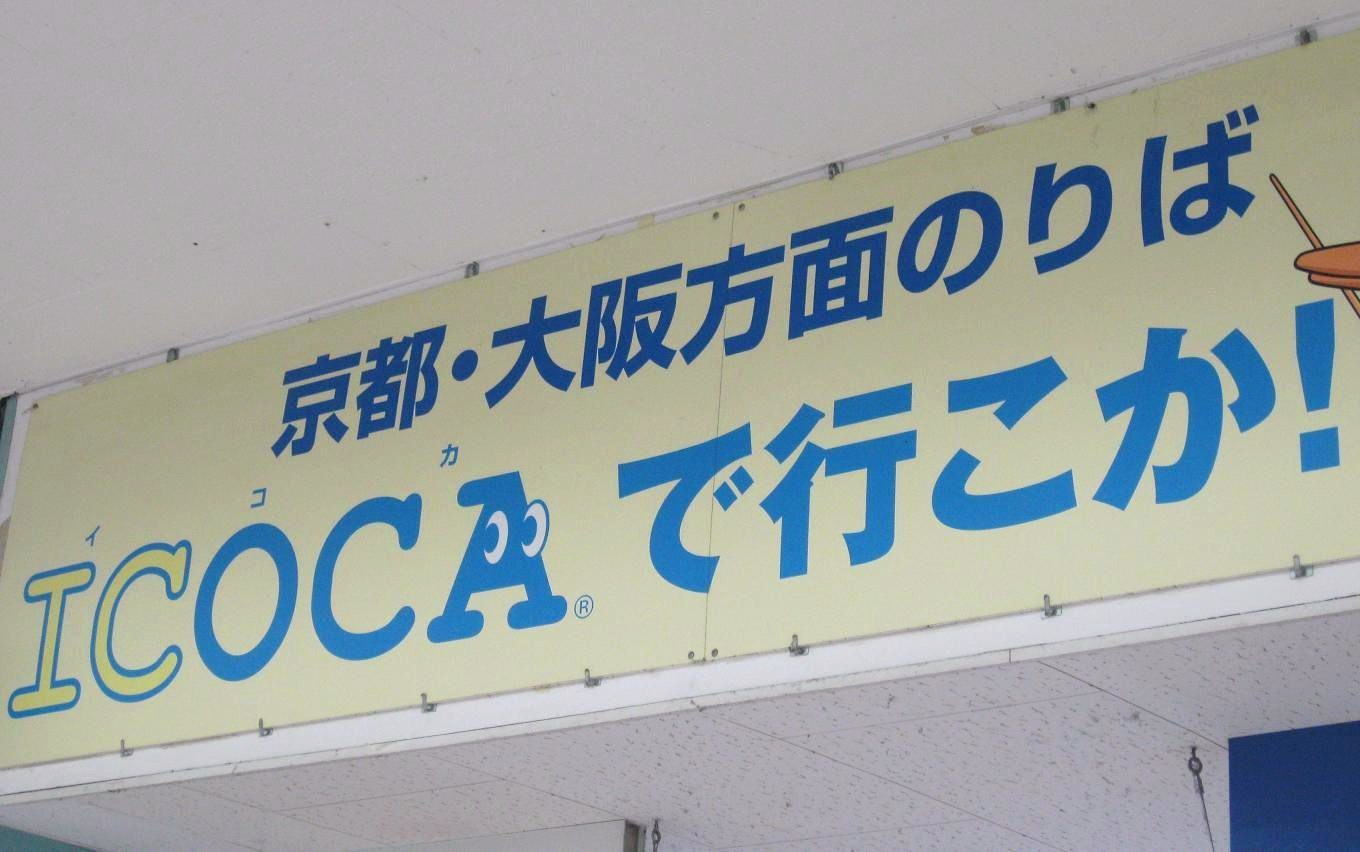

고대부터 긴키 지방은 기내 저지대(나라 분지, 오사카 평야, 교토 분지)를 중심으로 발전했으며, 교토, 오사카를 중심으로 비교적 통일된 방언권이 형성되었다. 쿄한 방언을 합쳐 '''상방어'''(상방 말·상방 변) 또는 '''쿄한어'''라고도 한다. 긴키 방언은 5모음을 분명하게 발음하고, 쿄한식 억양, 우음변, 연용형에 의한 명령, 단정 "야", 부정 "응"과 "헨"의 병용, 절대 존칭어·소재 존칭어 경향을 가진 존칭어 체계 등의 특징을 보인다. 5. 1. 대중 매체간사이 방언은 천 년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 과거 수도였던 헤이조쿄(나라)와 헤이안쿄(교토)에서 사용되며 사실상 표준 일본어 역할을 했다. 도쿠가와 막부 시대에 에도로 중심지가 이동하면서 에도 방언이 부상했고, 메이지 유신 이후 도쿄 방언이 표준어가 되면서 간사이 방언은 지방 방언으로 굳어졌다. 하지만 간사이 지방은 여전히 인구가 많고 영향력이 커서, 간사이 방언은 가장 널리 사용되는 비표준 일본어 방언으로 남아있다.[3]다이쇼 시대 이후, 오사카에서 발전한 만자이(漫才일본어)라는 코미디 형식의 영향으로, 요시모토 흥업과 같은 오사카 기반 코미디언들이 오사카 방언을 사용하며 일본 미디어에 많이 출연했다. 이 때문에 간사이 화자들은 다른 방언 화자들보다 더 재미있거나 말이 많은 것으로 여겨지기도 한다. 심지어 도쿄 사람들도 웃음을 유발하기 위해 간사이 방언을 흉내 내기도 한다.[4] 분라쿠, 가부키, 라쿠고와 같은 전통 예능에서도 간사이 방언이 사용된다. 또한, 미즈나, 시치미, 텐카스, 방어 등 간사이 지역에서 유래한 단어들이 다른 지역에서도 사용되기도 한다.[16] 근기 방언은 화자 인구가 많고, 게이한신의 문화력과 경제력을 바탕으로 여전히 강력한 방언 세력을 유지하고 있다. 특히 오사카벤은 연예계를 통해 일본 전역에 널리 알려져 있다. 하지만 연예계에서 사용되는 오사카벤은 표준어를 섞거나 과장하는 경우가 있어, 전통적인 오사카벤과는 다른 "요시모토 벤"이라고 비꼬는 목소리도 있다.[28] 근기 방언은 인지도가 높을 뿐만 아니라 표준어와 각 지역 방언에도 영향을 미쳤다. "함께", "힘들다", "푸념하다", "느긋", "짜증나다", "양키" 등의 어휘가 표준어에 차용되기도 했다.[29] 근기 지방 사람들은 자신들의 방언에 대한 애착과 자부심이 강하다고 알려져 있다. 2000년 오사카에서 실시된 조사에 따르면, 70%가 도쿄말에 대해 부정적인 반응을 보였고, 90%가 지역말에 대해 긍정적인 반응을 보였다.[29] 근기권 방송국의 로컬 버라이어티 프로그램에서는 출연자와 아나운서가 방언으로 대화를 나누는 경우가 많으며, NHK도 예외는 아니다. 이는 다른 지방에서는 보기 드문 현상이다. 2014년에는 페이스북이 간사이벤을 공식 지원했고,[31] 2019년에는 Vivaldi가 간사이벤 공식 지원을 표명했다.[32] 문학, 드라마, 영화, 만화 등에서는 간사이벤이 캐릭터를 차별화하는 기호로 자주 사용된다. "역할어"의 제창자인 카네미즈 사토시에 따르면, 픽션에서의 간사이벤은 "쾌락・욕망의 긍정과 추구"라는 성질을 가진 트릭스터 역할을 나타내는 기호이며, 이는 에도 시대의 이상주의적인 에도 문화와 현실주의적인 가미가타 문화의 대비에서 비롯된다고 한다.[33] 5. 2. 역할어문학, 드라마, 영화, 만화 등 창작물에서 오사카 방언을 포함한 칸사이벤은 전형적인 오사카 사람의 이미지를 바탕으로, 등장인물의 특징을 강조하는 역할어로 자주 사용된다."역할어" 개념을 제시한 카네미즈 사토시에 따르면, 창작물 속 오사카벤 및 칸사이벤은 "돈에 대한 집착, 호색, 화려함 등 쾌락과 욕망을 긍정하고 추구하는" 트릭스터 역할을 나타내는 표현이다. 이는 에도 시대 이상주의적 에도 문화와 현실주의적 가미가타 문화의 대비에서 비롯된 것이다.[33] 고도 경제 성장기 이후 키쿠타 카즈오의 『고집쟁이』, 하나토 코쿄의 "근성물" 유행으로 "끈기" 이미지도 추가되었다.[33] 근대 이후 오사카에서 시작된 만자이와 연예 프로그램이 라디오, 텔레비전을 통해 전국적으로 인기를 얻으면서 "칸사이벤=웃음"이라는 이미지가 강하게 자리 잡았다.[33] 이노우에 쇼이치는 이를 "칸사이벤이 익살스러운 말투로 폄하되고 있다"며 비판한다.[34] 태평양 전쟁 이후, 긴키 지방 배경의 박력 있는 작품 (야쿠자 영화 등), 실제 긴키 지방에서 발생하는 흉악 사건의 빈번한 발생과 과열 보도로 인해 칸사이벤은 "폭력" 등 거친 이미지와 연결되기도 했다.[33] (전전까지 가미가타 출신은 에도코에 비해 느긋하고 유약하며 여성스럽다는 평가를 받았다.[33]) 창작물 속 칸사이벤은 과장되거나 잘못된 억양, 표현으로 인해 부자연스러운 "가짜 방언"이 되기 쉽고, 긴키 지방 출신에게는 불쾌감을 주는 경우가 많다.[35] 간사이 대학 부학장 구로다 이사무는 스포츠 신문 등 대중 매체에서 서민성과 현실감을 더하기 위해 칸사이벤을 임의로 사용하는 경우가 있으며,[36] 이는 칸사이벤을 "도쿄적 가치관"에서 벗어난 "일탈자"를 나타내는 안이한 역할어로 만들어 "칸사이 문화와 사람들을 훼손하는 것"이라고 지적한다.[37] 1980년대 이후, 젊은 층을 중심으로 "가볍고", "세련되고", "도시적이며", "연예인 같은 재미" 등 긍정적 이미지도 생겨났다.[38] 야마시타 요시타카는 칸사이 코미디언의 도쿄 진출, 전국 방송 버라이어티 프로그램에서 만자이, 콩트 대본 외 프리토크로 칸사이벤을 접할 기회 증가, 오사카 외 칸사이 출신 연예인 증가로 긴키 지방 인식이 오사카에만 국한되지 않게 된 점 등을 요인으로 꼽는다.[38] 도쿄 등 사람들이 칸사이벤을 더 쉽게 받아들이게 된 요인으로는 표준어화로 칸사이벤이 부드러워진 점, 도쿄 활동 연예인의 칸사이벤이 더욱 표준어화된 점, 칸사이벤과 표준어를 상황에 따라 구분하는 연예인 등장 등을 들 수 있다.[38] 5. 3. 지역 정체성간사이 방언은 천 년이 넘는 역사를 지니고 있다. 헤이조쿄(나라)와 헤이안쿄(교토)와 같은 기나이 도시들이 황도였을 때, 간사이 방언의 조상인 기나이 방언은 사실상 표준 일본어였다. 이는 현대 도쿄 방언의 전신인 에도 방언을 포함하여 전국에 영향을 미쳤다.도쿠가와 막부 아래 일본의 정치적, 군사적 중심지가 에도로 옮겨지고 간토 지방이 두각을 나타내면서 에도 방언이 간사이 방언을 대체했다. 메이지 유신과 황도의 교토에서 도쿄로의 이전을 통해 간사이 방언은 지방 방언으로 굳어졌다.[3] 일본에서 전국적인 교육/미디어 표준이 도입되면서 도쿄 방언이 채택됨에 따라 간사이 방언의 일부 특징과 지역 내 차이가 줄어들고 변화했다. 그러나 간사이 지방은 간토 지방 다음으로 인구가 많은 도시 지역으로 약 2천만 명의 인구를 가지고 있으며, 간사이 방언은 여전히 가장 널리 사용되고 알려져 있으며 영향력 있는 비표준 일본어 방언이다. 많은 간사이 사람들은 자신들의 말투에 애착을 가지고 있으며 도쿄에 대한 강한 지역적 경쟁 의식을 가지고 있다.[3] 다이쇼 시대 이후, 일본 코미디의 만자이일본어 형태가 오사카에서 발전했으며, 요시모토 흥업과 같이 오사카를 기반으로 하는 많은 코미디언들이 오사카 방언을 사용하여 일본 미디어에 출연했다. 이러한 연관성 때문에 간사이 화자들은 다른 방언의 일반적인 화자들보다 종종 더 "재미있거나" "말이 많은" 것으로 여겨진다. 심지어 도쿄 사람들도 웃음을 유발하거나 유머를 주입하기 위해 가끔 간사이 방언을 흉내 내기도 한다.[4] 근세 이래 에도, 도쿄에 대한 대항심 등으로 긴키 지방에서는 자신들의 방언에 대한 애착과 자부심이 강하다고 여겨진다. 실제로 2000년에 오사카에서 실시된 의식 조사에서 도쿄의 말에 대해 70%가 "싫다" 또는 "어느 쪽이냐 하면 싫다"라고 답했고, 지역 말에 대해서는 90%가 "좋다" 또는 "어느 쪽이냐 하면 좋다"라고 답했다.[29] 5. 4. 표준어와의 관계상대부터 근세까지는 일본의 문화・경제의 중심은 긴키 지방이었기 때문에, 상대에는 오사카 평야나 나라 분지, 헤이안 이후에는 교토의 방언이 오랫동안 중앙어가 되었다. 문어로도 헤이안 시대 귀족의 교토 방언을 토대로 성립했다(중고 일본어). 일본어에서도 고대부터 연속해서 문헌 자료가 남은 유일한 방언이며, 또한 문예 활동의 중심지였던 점으로부터 일본어사를 보여주는 가장 중요한 방언이다. 헤이안 천도 후, 오랫동안 도읍이었던 교토에서는 자신들의 방언을 중앙어라고 자부했고, 타 지방의 방언을 깔보는 풍조가 형성되었다. 중세 말에 포르투갈 등으로부터 일본을 방문한 선교사도, 공가(公家)의 교토 방언(고쇼코토바(御所言葉))을 모범으로 해야 할 유력한 일본어로서 여겼다.에도 시대 후기, 에도 막부 정권의 안정에 따른 에도의 조닌 문화(町人文化)가 성숙하고, 일본 문화・경제의 중심으로 에도가 가미가타에 어깨를 나란히 한 시대에 에도에서는 조닌 문화의 발전과 함께 에도말의 지위가 향상하고, 가미가타・에도 두 개의 유력 방언이 병존하고 맞버틴 일본어사상 유일한 사태가 일어났다. 현대의 간사이와 간토의 방언 대항 의식은 이러한 역사 배경으로부터 형성된 것이다. 가미가타말(上方言葉)이 권위있는 말이 된 에도 중기까지, 에도의 상급 무사나 교양층은 가미가타말을 흉내냈다고 여겨진다. 그 후 에도말의 지위 향상에 따라서 가미가타풍의 말하기 방식은 쓰이지 않게 되었으나, 한편으로 가미가타풍의 표현은 '노인의 말', '권위자의 말'로서 가부키나 게사쿠(戯作) 등에서 스테레오 타입화되었다. 이것이 「わしは知らぬのじゃ」 같은 노인이나 고풍의 권위자의 역할어의 기원이 되었다.[102] 메이지 시대의 도쿄 천도에 따라서 표준어는 도쿄 방언(특히 야마노테말(山の手言葉))를 바탕으로 정비되어, 긴키방언은 하나의 지방 방언에 안주하게 되어, 긴키 방언도 표준어의 영향을 받게 되었다. 호시나 고이치(保科孝一)가 1915년 시점에서 '도쿄말은 간토 방언의 계통에 속하는 것이나, 그러나 이것을 기초로서 표준어를 제정하는 경우에는, 간사이 방언과의 조화를 꾀하는 것은, 어느 정도까지 필요하다'고 기록하는 등,[104] 근대 이후에도 일정한 영향력이 남아 있었다. 1954년 우메사오 다다오가 '제2표준어론'('간토계 표준어'에 대항해서 간사이계의 제2의 표준어를 만들자는 의견)을 주창한 적도 있으나,[105] 현실화되지는 않았다. 간사이 방언은 천 년이 넘는 역사를 가지고 있다. 헤이조쿄(나라)와 헤이안쿄(교토)와 같은 기나이 도시들이 황도였을 때, 간사이 방언의 조상인 기나이 방언은 사실상 표준 일본어였다. 이는 현대 도쿄 방언의 전신인 에도 방언을 포함하여 전국에 영향을 미쳤다. 헤이안쿄의 지식인들이 발전시킨 문학 양식은 고전 일본어의 모델이 되었다. 도쿠가와 막부 아래 일본의 정치적, 군사적 중심지가 에도로 옮겨지고 간토 지방이 두각을 나타내면서 에도 방언이 간사이 방언을 대체했다. 메이지 유신과 황도의 교토에서 도쿄로의 이전을 통해 간사이 방언은 지방 방언으로 굳어졌다. 일본에서 전국적인 교육/미디어 표준이 도입되면서 도쿄 방언이 채택됨에 따라 간사이 방언의 일부 특징과 지역 내 차이가 줄어들고 변화했다. 그러나 간사이 지방은 간토 지방 다음으로 인구가 많은 도시 지역으로 약 2천만 명의 인구를 가지고 있으며, 간사이 방언은 여전히 가장 널리 사용되고 알려져 있으며 영향력 있는 비표준 일본어 방언이다. 간사이 방언의 관용구는 때때로 다른 방언과 심지어 표준 일본어에도 도입된다. 많은 간사이 사람들은 자신들의 말투에 애착을 가지고 있으며 도쿄에 대한 강한 지역적 경쟁 의식을 가지고 있다.[3] 근기 방언은 화자 인구의 많음, 게이한신의 문화력, 경제력을 배경으로 여전히 강력한 방언 세력을 유지하고 있다. 근기 방언은 인지도가 높을 뿐만 아니라 표준어와 각 지역의 방언에 영향을 미치기도 한다. "함께", "힘들다", "푸념하다", "짜증나다", "귀찮다", 양키" 등 폭넓은 어휘가 표준어에 차용되거나, "관동은 바카, 관서는 아호"였던 것이 도쿄에서도 "아호보다 바카가 더 심하게 들린다"는 사람이 다수가 되었다.[29] 인지도가 높고, 근세 이래의 에도, 도쿄에 대한 대항심 등에서 근기 지방에서는 자기들의 방언에 대한 애착과 자부심이 강하다고 여겨진다. 실제로, 2000년에 오사카에서 실시된 의식 조사에서 도쿄의 말에 대해 70%가 "싫다" "어느 쪽이냐 하면 싫다", 지역 말에 대해 90%가 "좋다" "어느 쪽이냐 하면 좋다"고 답했다.[29] 참조

[1]

웹사이트

Omusubi: Japan's Regional Diversity

http://www.jpf.org.a[...]

2007-01-23

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||