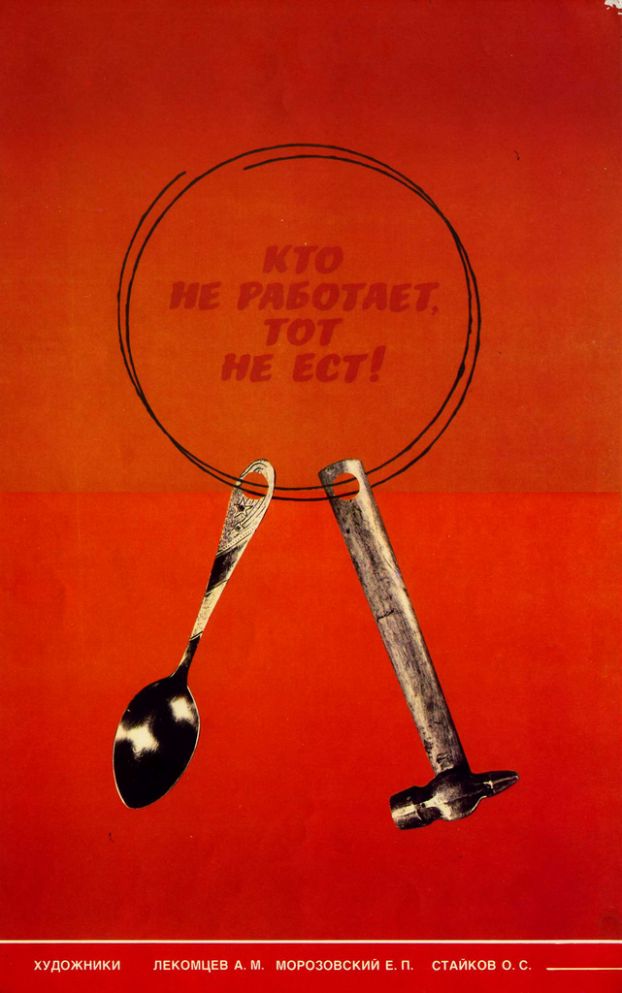

일하지 않는 자여, 먹지도 마라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일하지 않는 자여, 먹지도 마라는 신약성서의 데살로니가후서에서 유래된 격언으로, 사도 바울이 저술한 것으로 알려져 있다. 이 격언은 일하기를 원하지 않는 사람들에게 경고하는 메시지를 담고 있으며, 초기 기독교와 유대교 전통에서도 유사한 형태로 나타난다. 17세기 제임스타운의 존 스미스가 이 표현을 사용했으며, 이후 블라디미르 레닌이 공산주의 원칙으로 제시하면서 소비에트 연방에서 널리 사용되었다. 이 원칙은 사회주의 국가에서 생산적인 개인에게만 소비 재화에 대한 접근을 허용한다는 의미를 담고 있으며, 한국의 민중가요와 교도소 표어로도 사용되었다. 현대 사회에서는 노동 윤리와 사회 복지, 기본소득 논의 등과 관련하여 다양한 해석과 논쟁이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 윤리 원칙 - 효용

효용은 경제학에서 개인이 재화나 서비스 소비를 통해 얻는 주관적인 만족 또는 가치를 나타내는 개념으로, 직접 측정은 불가능하나 소비자의 선택을 통해 간접적으로 측정되며, 소비자의 선택 행위 분석, 기대효용 이론, 한계효용, 한계대체율, 구매력 및 대체 효과, 후생주의, 효용가치설 등 다양한 경제 이론 및 개념과 관련된다. - 윤리 원칙 - 황금률

황금률은 자신이 대우받고 싶은 대로 타인을 대하라는 윤리적 원칙으로, 고대 문명에서부터 현대에 이르기까지 다양한 종교와 철학에서 핵심 가치로 강조되지만, 개인의 가치관 차이와 상황의 다양성, 그리고 비판적 시각 또한 존재한다. - 블라디미르 레닌 - 이오시프 스탈린

이오시프 스탈린은 소비에트 연방의 독재자이자 소련 공산당 지도자로서, 소련의 산업화와 2차 세계 대전 승리를 이끌었지만 대숙청과 공포 정치로 수백만 명의 희생을 초래했으며, 그의 통치와 유산은 오늘날까지도 논쟁의 대상이다. - 블라디미르 레닌 - 국제레닌학교

국제레닌학교는 코민테른의 볼셰비키화 결의로 설립된 국제 공산주의 운동 지도자 양성 기관으로, 마르크스-레닌주의 이론과 소련 공산당의 경험을 교육하여 각국 공산당 간부 및 활동가를 배출했으며, 요시프 브로즈 티토, 호찌민 등 여러 공산 정권 수장을 배출하고 폐교와 재건을 거쳐 현재는 재정대학교로 사용되고 있다. - 정치 캐치프레이즈 - 21세기 사회주의

21세기 사회주의는 라틴 아메리카에서 불평등 심화와 민주주의 불만 속에서 등장한 이념으로, 탈자본주의 사회로의 점진적 변화를 추구하며 '핑크 타이드'와 함께 확산되었으나 권위주의, 포퓰리즘 등의 비판도 받는다. - 정치 캐치프레이즈 - 페레스트로이카

미하일 고르바초프가 1985년부터 1991년까지 추진한 페레스트로이카는 침체된 소련 경제 회복과 사회주의 체제 개혁을 위한 정치, 경제 개혁 정책이었으나, 경제난 심화, 민족 갈등, 정치적 혼란을 야기하여 소련 붕괴의 한 원인이 되었으며, 냉전 종식과 동구권 민주화에 기여했다는 긍정적인 평가와 함께 사회주의 체제 붕괴를 초래했다는 비판을 받는다.

| 일하지 않는 자여, 먹지도 마라 | |

|---|---|

| 인용구 | |

| 내용 | 일하지 않는 자는 먹지도 말라. |

| 출처 | 신약성경, 데살로니가 후서 3장 10절 |

| 원문 | "εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω" (그리스어) |

| 로마자 표기 | ei tis ou thelei ergazesthai mēde esthietō |

| 기원 및 의미 | |

| 기원 | 기독교적 배경을 가지며, 노동의 중요성과 책임감을 강조한다. |

| 의미 | 게으름을 경계하고, 스스로의 노력으로 생활을 유지해야 함을 의미한다. |

| 활용 및 영향 | |

| 사회적 영향 | 근면함을 장려하고, 공동체의 책임을 강조하는 데 사용된다. |

| 정치적 활용 | 경제 정책이나 복지 정책에 대한 논쟁에서 인용되기도 한다. |

| 문화적 영향 | 속담이나 격언의 형태로 다양한 문화권에 영향을 미치고 있다. |

| 기타 | |

| 다른 표현 | 땀 흘려 일하지 않으면 먹지도 말라 "働かざる者食うべからず" (일하지 않는 자 먹지 말라, 일본어) "일하지 않는 자여, 먹지도 마라" (한국어) |

| 관련 개념 | 노동 윤리 자급자족 책임감 근면성 |

2. 기원과 역사적 배경

2. 1. 성경

이 격언은 신약성서의 데살로니가후서 3장 10절에서 유래되었으며, 사도 바울이 저술한 것으로 알려져 있다.[2] "누구든지 일하기 싫어하면 먹지도 말라고 하였노라"라는 구절은, 일하기를 원하지 않는 사람들에게 경고하는 메시지를 담고 있다.[2]그리스어 원문 οὐ θέλει ἐργᾰ́ζεσθαι/οὐ θέλει ἐργᾰ́ζεσθαιgrc는 "일하기를 원하지 않는다"는 의미를 지니며,[2] 영어 번역본에서는 "would"[3] 또는 "will not work"[4]로 번역되기도 한다. 이는 동사 "will"이 가진 "원하다, 바라다"라는 고어적 의미를 활용한 것이다.

이 구절은 "일하지 않으면 먹지 말라"는 유대인 속담과도 유사하며,[5] 안식일과 관련된 격언에서도 비슷한 내용을 찾아볼 수 있다.[6]

데살로니가 전서 3장 10절에도 “일하려 하지 않는 자는 먹지도 말라”는 구절이 나타나는데, 이는 “일할 수 있는데 일하려 하지 않는 자”를 의미하며, 질병, 장애, 비자발적 실업 등으로 인해 “일하고 싶어도 일할 수 없는 사람”을 의미하는 것은 아니다.[15]

2. 2. 초기 기독교와 유대교 전통

데살로니가후서 3:10절에는 "일하지 않는 자여, 먹지도 마라"라는 격언이 나타나며, 이는 전통적으로 사도 바울의 저술로 여겨진다.[2] 3장 10절의 내용은 다음과 같다. "실로 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하면 먹지도 말라고 하였노라".[2]그리스어 원문 우 뗄레이 에르가제스따이/οὐ θέλει ἐργᾰ́ζεσθαιgrc는 "일하기를 원하지 않는다"는 뜻이다.[5] 다른 영어 번역본에서는 이를 "would" 또는 "will not work"로 번역하는데, 이는 동사 "will"의 고어적 의미인 "원하다, 바라다"를 사용한 것이다.[3][4]

이는 유대교 전통에서 흔히 사용되는 속담의 일종으로,[5] "일하지 않으면 먹지 말라"는 의미를 담고 있다. 이와 유사한 내용으로, "안식일 저녁(또는 평일에) 일하는 자는 안식일에 먹을 것이며, 안식일 저녁에 일하지 않는 자는 안식일에 무엇을 먹을 것인가(또는 안식일에 먹을 권리가 어디에 있는가)?"라는 구절이 있다.[6]

2. 3. 중세 시대

2. 4. 존 스미스와 제임스타운

1609년 봄, 존 스미스는 버지니아주 제임스타운의 식민지 주민들에게 "일하지 않는 자는 먹지 못할 것이다."라는 금언을 인용하며, 병으로 일할 수 없는 경우를 제외하고는 모두가 노동에 참여해야 한다고 강조했다.[7] 이는 30~40명의 정직하고 부지런한 사람들이 150명에 달하는 게으른 사람들을 부양할 수 없다는 현실적인 이유 때문이었다.[7] 스미스는 식민지 주민들에게 이전의 고난을 통해 자신의 잘못을 바로잡고, 부지런히 일할 것을 촉구했다.[7]3. 사회주의와 공산주의에서의 사용

8세기 당나라의 선승인 백장회해도 '일일부작 일일불식'(一日不作 一日不食)과 같은 유사한 말을 남겼다.

17세기 영국의 탐험가 존 스미스가 제임스타운에 식민지를 건설했을 때 이 표현을 사용했다고 한다.

이후 블라디미르 레닌이 그의 1917년 저서인 《국가와 혁명》의 5장 "국가 사멸의 경제적 기초"의 3절인 "공산주의 사회의 첫 단계"에서 이 표현을 공산주의의 원칙으로 천명하면서, 공산주의권에서의 사용이 급속히 늘어났다. 이는 생산적 활동을 하는 개인들만이 그에 합당한 소비를 누릴 수 있다는 말이다.

이 표현은 노동자를 겨냥한 것이 아니라 자본가들을 겨냥한 것이었다. 마르크스주의에 의하면, 노동자들의 노동만이 사회의 이윤의 원천이다. 자본가들은 다만 노동자들의 노동력을 구매할 뿐이다. 따라서, 이 표현은 공산주의 사회에서 사회적 이윤을 창출하지 않는 자본가는 자본주의 사회에서처럼 대접을 받을 필요가 없다고 해석될 수 있다. 또한, 장애를 가진 사람들은 이러한 원칙에서 제외된다.

이러한 점은 1936년 소비에트 연방 헌법의 제 12조에 잘 나타나 있다.

"일하지 않는 자여, 먹지도 마라"라는 원칙에 따라 소비에트 연방에서 노동이란 모든 비장애 시민들의 의무이자 명예이다. 소비에트 연방에서 이 원칙은 "능력에 따른 생산, 노동에 따른 분배"라는 공산주의 원칙을 말한다.

대한민국의 민중가요인 〈무노동 무임금을 자본가에게〉에서도 이 구절이 노래의 마지막에 등장한다.

일하지 않는 자여. 먹지도 마라. 자본가여, 먹지도 마라. 무노동 무임금, 노동자탄압 총파업으로 맞서리라!

대한민국 유일 민간 교도소의 표어가 바로 일하지 않는 자여, 먹지도 마라이다.

3. 1. 블라디미르 레닌과 소비에트 연방

블라디미르 레닌은 그의 1917년 저서 《국가와 혁명》에서 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 구절을 사회주의의 원칙으로 천명했다.[8] 레닌은 이 슬로건을 통해 사회주의 국가에서는 생산적인 개인에게만 소비 재화에 대한 접근이 허용될 수 있다고 설명했다. 레닌의 저술에서 이것은 부르주아지뿐만 아니라 "일을 회피하는 자들"을 겨냥한 것이었다.[9][10]1918년 러시아 헌법에는 "러시아 사회주의 연방 소비에트 공화국은 노동을 공화국의 모든 시민의 의무로 인정하고, ‘일하지 않는 자 먹을 수 없다’는 슬로건을 내건다."라는 내용이 명시되었다.[17] 1936년 소비에트 헌법 12조에는 "소비에트 연방에서 노동은 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 원칙에 따라 모든 건강한 시민의 의무이자 명예의 문제이다."라고 명시되어 이 원칙이 법제화되었음을 보여준다.[18]

조셉 스탈린은 1932년-1933년 소비에트 기근 동안 블라디미르 레닌을 인용하여 "일하지 않는 자 먹지도 말라"고 선언했다.[12] 경제학 교수 마이클 엘만은 이러한 관점이 기근 당시 공식 정책에 영향을 미쳤다고 주장하며, 게으름뱅이로 간주되는 사람들은 "양심적으로 일하는 집단 농부"들에 비해 구호품 배분에서 불리하게 취급되었다고 주장한다.[12] 레온 트로츠키는 스탈린을 비판하며 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 옛 원칙이 "복종하지 않는 자 먹지도 말라"는 새로운 원칙으로 대체되었다고 썼다.[14]

1977년 제정된 브레즈네프 헌법에서는 이 문구가 삭제되었다.

3. 2. 스탈린 시대의 해석과 적용

블라디미르 레닌은 1917년 그의 저서 《국가와 혁명》에서 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 원칙을 사회주의 하에서 필수적인 요소로 제시했다. 그는 이 슬로건을 통해 사회주의 국가에서는 생산적인 개인만이 소비 재화에 접근할 수 있다고 설명했다.[8] 레닌의 저술에서 이 원칙은 부르주아지뿐만 아니라 "일을 회피하는 자들"을 겨냥한 것이었다.[9][10]이 원칙은 1918년 러시아 헌법[11]과 1936년 소비에트 헌법 12조에 명시되었다.[18] 1936년 소비에트 헌법에는 "소비에트 연방에서 노동은 '일하지 않는 자 먹지도 말라'는 원칙에 따라 모든 건강한 시민의 의무이자 명예의 문제이다."라고 명시되어 있다.

조셉 스탈린은 1932년-1933년 소비에트 기근 동안 블라디미르 레닌을 인용하여 "일하지 않는 자 먹지도 말라"고 선언했다.[12] 경제학 교수 마이클 엘만은 이러한 관점이 기근 당시 공식 정책에 영향을 미쳤다고 주장하며, 게으름뱅이로 간주되는 사람들은 "양심적으로 일하는 집단 농부"들에 비해 구호품 배분에서 불리하게 취급되었다고 주장한다.[12] 올가 안드리에프스키는 소비에트 기록 보관소가 우크라이나의 구호품이 주로 집단 농장 시스템을 유지하기 위해 배포되었고, 가장 생산적인 노동자만이 우선적으로 구호품을 받았다는 것을 보여준다고 말한다.[13] 레온 트로츠키는 스탈린을 비판하며 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 옛 원칙이 "복종하지 않는 자 먹지도 말라"는 새로운 원칙으로 대체되었다고 썼다.[14]

3. 3. 트로츠키의 비판

레온 트로츠키는 조셉 스탈린을 비판하며 "일하지 않는 자 먹지도 말라"는 옛 원칙이 "복종하지 않는 자 먹지도 말라"는 새로운 원칙으로 대체되었다고 썼다.[14] 경제학 교수 마이클 엘만은 1932년-1933년 소비에트 기근 당시 공식 정책에 이러한 관점이 영향을 미쳤다고 주장하며, 게으름뱅이로 간주되는 사람들은 "양심적으로 일하는 집단 농부"들에 비해 구호품 배분에서 불리하게 취급되었다고 주장한다.[12] 올가 안드리에프스키는 소비에트 기록 보관소가 우크라이나의 구호품이 주로 집단 농장 시스템을 유지하기 위해 배포되었고, 가장 생산적인 노동자만이 우선적으로 구호품을 받았다는 것을 보여준다고 말한다.[13]4. 한국에서의 사용과 의미

4. 1. 민중가요

대한민국의 민중가요인 〈무노동 무임금을 자본가에게〉에서 이 구절은 노래 마지막에 등장한다. "일하지 않는 자여. 먹지도 마라. 자본가여, 먹지도 마라. 무노동 무임금, 노동자탄압 총파업으로 맞서리라!"라는 가사를 통해, 마르크스주의적 관점에서 사회적 이윤을 창출하지 않는 자본가는 대접받을 필요가 없다는 의미를 전달한다.4. 2. 아가페 소망교도소

4. 3. 기타 사례

5. 현대적 해석과 논쟁

5. 1. 노동 윤리와 사회 복지

5. 2. 기본소득 논의와의 관련성

5. 3. 장애인과 노약자에 대한 고려

참조

[1]

서적

Socialism. A summary and interpretation of socialist principles

https://www.gutenber[...]

1906-06-01

[2]

성경

2 Thessalonians 3:10-12

https://www.biblegat[...]

[3]

성경

King James Bible

[4]

성경

American Standard Bible

[5]

종교문헌

Bereshit Rabba, sect. 14. fol. 13. 1. Echa Rabbati, fol. 48. 4. & Midrash Koholet, fol. 65. 4.

[6]

종교문헌

T. Bab. Avoda Zara, fol. 3. 1.

[7]

서적

The Journals of Captain John Smith: A Jamestown Biography

National Geographic

2007

[8]

웹사이트

The State and Revolution, Chapter 5, Section 3

https://www.marxists[...]

2024-08-31

[9]

서적

Collected Works

http://www.marxists.[...]

Progress Publishers

[10]

서적

On The Famine

http://www.marxists.[...]

1918-05-22

[11]

웹사이트

Article 2, Chapter 5, Point 18

https://www.marxists[...]

[12]

학술지

Stalin and the Soviet famine of 1932–33 Revisited

http://www.paulbogda[...]

Routledge

2007-06-01

[13]

학술지

Towards a Decentred History: The Study of the Holodomor and Ukrainian Historiography

[14]

서적

The Revolution Betrayed

https://www.marxists[...]

1936

[15]

서적

テサロニケ人への手紙

日本基督教団出版局

1995

[16]

신문

플라우다

소련 공산당 기관지

1929-01-20

[17]

서적

岩波文庫人権宣言集

[18]

서적

岩波文庫人権宣言集

[19]

기타

데살로니가 교회의 노동에 관한 바울의 가르침

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com